20/08/2008

Un film mémorable (souvenir)

De retour de vacances, presque dix jours sans toucher un ordinateur, je n'ai pu m'ôter de l'esprit la belle idée de Joachim de reprendre le questionnaire proposé par Dasola et de lui donner la forme d'une plongée dans les premières expériences cinématographiques. Cette nouvelle orientation, pour intéressante qu'elle soit, m'a posé un problème dans la mesure ou je crains de rester trop proche de l'exercice originel. J'ai le sentiment, peut être faussé par le temps, d'une continuité dans mes goûts. Je n'ai pas fonctionné par phases, mais plutôt par empilement de strates, un peu comme la confection d'un millefeuille. Et dans les toutes premières strates, Ford et Hawks sont déjà présents, en fait plutôt John Wayne car je crois que l'on commence toujours par identifier les acteurs tout en s'identifiant à eux. Aussi loin que je me souvienne, j'ai aimé le western et la science fiction. Les premiers films que je suis allé voir seul, à Paris vers 8 ans, c'étaient les films de Sergio Léone. Et puis il y a eu 2001. Je ne savais pas encore qui était Stanley Kubrick, mais le film ne ressemblait à rien de ce que j'avais vu dans le genre. J'en suis ressortit dans état bien particulier, je n'avais rien compris, j'avais le sentiment d'avoir vu quelque chose d'important et cela me semblait important parce que je n'avais rien compris. J'avais vu un « film de grande personne ». Voulant comprendre, je me suis acheté le roman d'Arthur C. Clarke, mais peine perdue, le livre ne dit rien d'autre que le film. 2001 a eu alors une influence déterminante sur les années suivantes puisque j'ai jugé les autres films du genre à son échelle. C'est pour cela que j'ai raté les sorties de Star wars et de Rencontres du troisième type, ne les sentant pas au niveau. Il a fallu qu'un ami m'entraîne voir l'ambitieux Star trek de Robert Wise en 1979, dont les effets spéciaux étaient signés Douglas Trumbull, également maître d'oeuvre sur 2001, pour que je cesse de tout ramener à la grande roue de Kubrick.

Évidemment cela ne m'a pas empêché de voir, tout au long des années 70, des films de niveaux fort divers. En matière de comédie, j'aimais et j'aime toujours ce que fit Louis De Funes, j'ai vu quelques Charlots et les bidasses de Robert Lamoureux. Mais dans le même temps, j'allais voir Tati dont Les vacances de Monsieur Hulot m'ont un peu fait le même effet que 2001, les premiers films de Jean Yanne assez caustiques et ceux de Yves Robert. Vers 8 ans, mon père m'a emmené, chose exceptionnelle, voir Le dictateur de Chaplin dans une salle sur les boulevards. J'y ai tellement rit que mon père a juré de ne jamais retourner au cinéma avec moi. J'avoue que je peux être très expansif dans une salle et que j'ai plusieurs fois frôlé l'étouffement. Cette séance chaplinesque est donc passé dans la légende familiale et j'en garde un souvenir très vif. C'est symbolique de ce que je retiens de cette époque, des souvenirs diffus de films alors populaires et des passions jamais démenties pour des choses plus atypiques dans mes genres de prédilection.

Il y a quand même une belle exception qui pourrait rentrer dans plusieurs catégories du questionnaire revisité, dans le genre à être chanté par Delerm (plutôt par Bénabar parce que je ne sais pas trop ce que fait Delerm). C'est une mémorable séance du film de Michel Lang, A nous les petites anglaises, sortit en 1976, je venais d'avoir 11 ans. Cette comédie adolescente a eu un gros succès à l'époque et moi, je fuyais alors ce que j'appelais les « films d'amour », films pour les filles, tandis que mon univers c'était l'Ouest, Jules Verne, les dinosaures, l'aventure, John Wayne, Gary Cooper, l'espace et Charlton Heston ouvrant la Mer Rouge. Je ne me souviens pas, je le jure, avoir manifesté de l'intérêt pour ce film. Ma mère avait arrangé une séance avec la fille de l'une de ses amies qui était concierge. C'était la première fois que j'allais aller au cinéma seul avec une fille et je crois que cela me terrifiait plus qu'autre chose. Pour ajouter à mon embarras, mon père avait tenu à ce que m'habille pour la circonstance, parachevant ma tenue d'un foulard noué autour du cou façon place du Tertre. Ca me serrait la glotte. Je me revois attendant dans la loge de la concierge sa fille, raide comme un piquet. Aujourd'hui, je regrette de ne me souvenir ni de son nom, ni de son visage. Je me souviens par contre nettement que les choses se sont vite gâtées. Mademoiselle m'a entraîné tout au fond de la salle, moi qui, du fait de ma taille modeste et peut être déjà d'instincts cinéphiles poussés, était déjà un maniaque des trois premiers rangs. Je n'étais toujours pas plus à l'aise et me suis vite désintéressé de ma compagne, tandis qu'elle, retrouvant je crois des amies, se désintéressait de moi. La salle était pleine et l'ambiance assez joyeuse, c'était le film à la mode dans les cours de récréation. J'ai desserré mon foulard et me suis absorbé dans ces images nouvelles pour moi. Au bout d'un moment, je me suis glissé vers les premiers rangs pour mieux voir, abandonnant mon rendez-vous. Je ne me souviens même pas si j'ai raccompagné ma cavalière chez elle.

Le film, je crois, m'avait tout à la fois déplu et fasciné. Déplu parce que je l'avais trouvé niais et qu'il ne m'avait pas fait rire. Fasciné parce que c'était sans doute le premier film que je voyais qui me parlait, à sa façon, de ma vie réelle et de mon futur proche : une histoire de lycéens, de vacances en Angleterre, de premières amours. C'est sans doute le premier film qui m'ait apporté des éléments précis sur des questions très concrètes que je pouvais me poser alors, les filles, les embrasser et le reste, et que certainement, ni 2001, ni Il était une fois la révolution n'abordaient. Je pense que c'est dans ce film que j'ai vu ma première paire de seins sur grand écran, ceux fugitivement entrevus de Sophie Barjac. C'est également dans ce navet mièvre et mélodramatique que j'ai assisté pour la première fois à une scène d'amour, pourtant bien peu explicite, lorsque le héros arrive enfin à ses fins.

Ma mémoire peut néanmoins me jouer des tours, je n'ai jamais revu ce film. Ce qui compte, c'est l'effet qu'il a eu sur moi. Un effet suffisant pour me faire acheter la bande originale composée par Mort Shuman, un de mes tout premiers achats de disque. Mais l'honneur est sauf, le tout premier, c'est celui de 2001.

Photographie : Allociné

00:09 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (6) | Tags : michel lang | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

30/07/2008

Fondamentaux

« Murnau ne pose ainsi qu’une question, difficilement audible aujourd’hui : comment éviter le néant et la fausseté du lyrisme, qui jamais ne dit vrai, sans pour autant se priver de la beauté de ses emportements qui réellement émeut ? » Ludovic à propos de Sunrise (L'aurore) de F. W. Murnau sur Cinématique.

« Comme si Ford, dans un dernier réflexe, nous ramenait à la (dure) réalité des choses, qu’il nous rappelait que la vérité du film ne résidait pas dans un mouvement d’appareil, si bouleversant soit-il, mais dans la force d’une image, déposée au pied du film; que cette vérité n’était pas dans l’opacité d’un fondu au noir, ouvrant à toutes les interprétations possibles, mais dans la blancheur éclatante d’une dépouille, point final du film, le reste n’étant que littérature... » Buster sur Balloonatic à propos de Seven women (Frontière chinoise) de John Ford.

"C’est un plan étonnant mais à la limite ça n’a pas beaucoup d’imagination" Le chef opérateur Raoul Coutard à propos du travelling de Week-end de Jean-Luc Godard, dans un entretien sur le site Kinok.

11:07 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : blog | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

20/07/2008

Va et regarde (sous le marronnier)

Quand je suis arrivé, il était installé devant la maison, à l'ombre du grand marronnier. Il avait les traits tirés, le regard humide et fixe, loin, bien loin au-delà de son verre de pastis, un pastis délectable qu'il faisait lui même. Le soleil était déjà haut.

- Houlà, je lui fis en m'asseyant sur le côté, c'est pas la grande forme ?

Les mots ont sifflé entre ses dents serrées.

- J'y ai passé la nuit et j'y arrive pas.

Il s'est retourné brusquement vers moi et j'ai remarqué cette vive lueur au fond de ses yeux.

- Tu sais, il y a des films, on ne peut pas les voir et puis après, juste comme ça, pérorer dessus. Oui, pérorer. Gloser. Il y a des films qui demandent le silence. Qui imposent le silence.

Le temps s'est suspendu un instant et même les cigales se sont tues, impressionnées sans doute.

- Je t'en sers un ?

- Oui, a-t'il répondu en me servant d'une main mal assurée. Vu et reçu. Profondément ressentit. Ce film, il m'a avalé, digéré et délicatement recraché.

- Et ben. Et ça t'a plu ?

- Plu ! Il m'a fusillé du regard. Tu ne crois pas que ce film dépasse un peu ce genre de considérations ?

- Si, si, j'ai dit. Mais il faut bien commencer par quelque chose.

- Ah oui, et bien moi, je n'ai pas trouvé. J'ai passé la nuit et une partie de la matinée devant mon clavier et je n'ai pas trouvé par où l'empoigner. Pas un mot, pas un seul. Le film est plus fort que ça. Et même, j'ai fait ce que je ne fais jamais, je suis allé voir ce que les autres ont écrit dessus. Évidemment ça ne m'a pas aidé.

- Tu vieillis, j'ai dit en remarquant que les cigales avaient repris leur chant, sans doutes rassurées.

J'ai pris une longue gorgée de pastis, laissant les arômes d'anis et de café se répandre en moi. Rien de tel pour paraître plus assuré que l'on est en vérité.

- Et bien, je n'ai pas vraiment écrit quelque chose, mais j'ai pensé à une structure. Autour de deux photos. La première au temps de l'insouciance. Florya est un jeune biélorusse qui rejoint les partisans, laissant sa famille et sa mère éplorée. Va et regarde, il part et voit. Chez les partisans, c'est le joyeux bazar, de ces bazars que savent si bien filmer les cinéastes de l'est, Kusturica, Loungine, tout ça. Ils prennent une photo de groupe, c'est drôle, c'est vivant, c'est avant. 90 minutes plus tard, Florya est au centre d'une seconde photo. La guerre est passée, les partisans sont décimés, la famille de Florya a été massacrée avec tout son village par une colonne allemande...

- Un Einzatsgruppen. Sois précis, la précision nous sauvera.

- La précision et le pastis, ai-je acquiescé. Donc Florya se retrouve dans un autre village investit par un Einzatsgruppen-machin qui massacre tout le monde dans l'église. Pour une raison inconnue, il est épargné et sert à quatre militaires pour faire une photographie souvenir. Un simulacre d'exécution.

- Tu as noté comme le film retrouve alors l'esthétique immonde de revues nazies comme Signal ?

- C'est intéressant ton histoire de photographie. Ça boucle avec la scène finale où Florya tire sur une photo de Hitler et avec chaque coup de feu, on remonte l'histoire avec des images d'archives, on remonte aux origines du mal, jusqu'à Hitler bébé dans les bras de sa mère. On remonte tout le mécanisme qui a broyé toutes ces vies. Ça m'a rappelé la fin de Croix de fer de Peckinpah.

- Sans le rire de Coburn...

- Et le visage de Florya, dont le visage adolescent devenu celui d'un vieillard, ça m'a rappelé la chanson de Brel : ça y est, elle a mille ans.

- Ouais, pas mal le coup de la photo, mais trop réducteur, trop habile. Encore trop loin de la force du film. De sa force réelle.

- Ce n'est qu'une approche, je peux développer à partir de là.

- Tu peux. Il a hoché la tête. Tu peux pondre une de tes tartines habituelles mais ça ne change rien à rien. Comment veux-tu rendre la scène de la tourbière ? Cette marche de Florya et de Glasha, la jeune fille qui l'accompagne ? Ils sont dans la boue jusqu'au cou, c'est une véritable image de cauchemar qui est aussi une sensation de cauchemar. Le temps dilaté, l'implication physique des acteurs, la photographie d'Aleksei Rodionov, le cadre, tu peux les décrire mais ça restera en deçà de ce que tu peux ressentir.

- Certes, mais en même temps, c'est ce que dit Elem Klimov. Va et regarde, Idi e smotri, c'est valable pour nous aussi. Son film c'est une expérience de cinéma total, une expérience sensorielle et émotionnelle, son, mouvement et images. Quelque chose d'unique et de proche pourtant de ce qu'ont fait Kubrick, Spielberg, Coppola, Aldrich, Fuller, Cimino, Tarkovski...

- Citations, piège à ... Continue comme cela et tu finiras par parler de Malik.

- Non, non, l'ai-je rassuré. Tu sais que sa dimension spirituelle me laisse de marbre.

- Oui, a-t'il dit en étendant ses bras devant lui. Il n'y a pas de dieu chez Klimov. Il n'y a qu'un démon seul, un pantin à l'effigie de la peur des hommes, un épouvantail fait par eux. Et la nature n'est pas un refuge, une entité séparée. Elle et les hommes forment un tout et subit les mêmes convulsions sous l'action du Mal. Elle est pareillement dévastée. Oui, Malik non, mais Tarkovski sans doute. Florya est le frère de Ivan, sans doute. Quand même.

- L'expérience de Florya est plus radicale, non ? Je me suis resservit un verre. Et puis j'ai rempli le sien, tant que j'y étais.

- Plus radicale, je ne sais pas. Plus physique peut être. Plus quelque chose que je ne sais pas dire. Je n'y arrive pas. Il faut peut être renoncer à dire. Va et regarde. Allez voir.

- Je bois à ça, je bois à Elem Klimov.

- Je bois à Aleksei Kravchenko et Olga Mironova dont c'est le seul rôle et c'est bien dommage.

- Je bois au cinéma quand le cinéma, c'est ça.

- Tu restes pour manger ?

Le DVD, superbe édition chez Potemkine, sur la boutique.

Un article autrement sensible sur A la poursuite du vent

Sur Horreur.com

Sur Objectif Cinéma

Sur DVDclassik

Sur Film de culte

16:46 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : elem klimov | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

17/07/2008

Courrier des lecteurs

23:00 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : film culte | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

03/06/2008

L'aventure a un nom

Remember all the movies, Terry

We'd go see

Trying to learn to walk like the heroes

We thought we had to be

Raiders of the Lost Ark (Les Aventuriers de l'arche perdue) est une pierre blanche dans ma vie de cinéphile et contrairement à la plupart des autres films qui ont compté pour moi, il m'était parfaitement contemporain. Il était là au juste moment. Je lui dois le démarrage de ma passion pour Spielberg et moi qui avait un peu raté les années 70, j'entrais résolument dans les années 80. Comme on le dit pour les drogues, on essaye de retrouver cet éblouissement de la première fois. En vain. Pourtant je marche toujours à ce film, même quand je tombe dessus sur la petite télévision noir et blanc de ma compagne, en version française. Le plaisir a sans doute évolué, en raison de la connivence qui me lie aujourd'hui avec l'oeuvre dont je connais presque tous les recoins. Mais c'est aussi vrai de King Kong, Rio Bravo ou Amarcord. Maman, ton fils est un maniaque.

Je tiens Indiana Jones and the temple of doom pour l'une des meilleures réalisations de Spielberg. C'est un film virtuose et sans doute celui des quatre qui lui ressemble le plus. Il le réalise en 1984 dans une de ses belles périodes créatrices, injecte une certaine cruauté dans le divertissement et y dévoile un côté plus sombre. Un goût pour le doute. Il m'avait également enchanté par sa façon de redonner vie à des figures du cinéma américain classique, la comédie et le musical. Le film n'est pas tellement aimé, y compris par son créateur qui pensait sans doute avoir été un peu loin dans le cadre d'un divertissement. C'est ce qui me le rend d'autant plus attachant.

J'avais bien marché au troisième épisode sur le coup, mais, en le revoyant, c'est quand même un peu faiblard. Le film annonce une période moins intéressante chez Spielberg (Hook, Jurassic Park). Peut-être cherchait-il plus ou moins à se faire pardonner les excès du temple maudit ? Peut-être Lucas a t-il eu une plus grande influence ? Toujours est-il que le film fonctionne en roue libre, les meilleurs moments n'étant que des décalques du premier. Ni l'héroïne, ni les méchants de service ne sont à la hauteur et l'idée du père est une moyennement bonne idée. Sean Connery en figure paternelle, c'est la tarte à la crème de l'époque. Il avait trouvé un filon à jouer les mentors et l'a creusé jusqu'à mon ennui profond. J'ai eu l'occasion de voir les trois films à la suite et si Indiana Jones and the Last Crusade peut faire illusion seul, cette expérience a été cruelle pour lui.

Bon alors, et cet épisode quatre ? Autant l'avouer de suite, je n'ai pas eu envie de sauter sur les voitures en sortant. Contrairement à Harrison Ford, je n'ai plus l'âge. Disons que le film ne retrouve pas vraiment le souffle des deux premiers et que Steven Spielberg ne cherche pas vraiment à changer de direction. En France, il y a le fantasme du « James Bond déficitaire » comme disait joliment Truffaut. Un film sortit de l'usine à mythes qui casserait le mythe. Même si c'est devenu un argument publicitaire (Cette fois mon héros souffre), je ne crois pas que les Américains le feront jamais. Même quand on croit qu'ils le font. Dans Unforgiven (Impitoyable– 1992) tout ce que Clint Eastwood fait subir à son héros soit-disant anti, tend à la scène finale dans laquelle il tient la ville réunie dans le saloon à sa merci. Tend au retour de Blondin qui tire juste et parle sec. Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull tend vers la réplique entre Jones père et fils après une spectaculaire scène d'action : Vous êtes vraiment professeur ?/ A temps partiel. Jones met des lunettes, mais il court toujours vite et cogne toujours fort. On nous a fait le même coup avec John Wayne. Donc Spielberg joue le jeu et le joue bien, mais ça reste un peu vain. Le film semble équitablement répartit entre Georges Lucas et Spielberg. Ouverture façon American Graffiti, rock and roll, gros effets spectaculaires et jeune héros caracolant pour le premier ; suspense, poursuites échevelées et citations cinéphiliques pour le second.

Au rayon de ce qui fonctionne, il y a par exemple une jolie transition (remarquée aussi par le Dr Devo) quand Jones, enlevé par les soviétiques de la méchante Irina Spalko, arrive dans une base ultra secrète de l'armée américaine. On passe de larges plans de grands espaces en extérieurs à des plans de studio dans la même scène. La lumière change et nous entrons dans la fantaisie. Joli. Puisque l'on parle d'Irina, le personnage joué par Cate Blanchett est une réussite tout comme le vieux professeur joué par John Hurt et l'indispensable faire-valoir plutôt réussi campé par Ray Winstone qui lorgne du côté de John Hannah dans la série des momies. Ninotchka vêtue d'un uniforme moulant, la coiffure noire façon Louise Brooks (Merci Ed), un accent très série B, une présence bien physique quand elle manie l'épée, Cate Blanchett est une version féminine de Bellocq dont la dévotion au petit père des peuples est contrebalancée d'un appétit de connaissance authentique. Ce qui la rend presque émouvante quand le savoir libère sa puissance et se révèle, comme souvent chez Spielberg, dangereux. Toute la première partie qui se passe aux USA en 1957 m'a emballé (mis à part l'épisode loufoque du frigo). Elle renouvelle l'aspect visuel de la série comme le faisaient les souterrains du second épisode. Tout l'arrière-plan de la chasse au sorcières et de la paranoia anti-communiste fonctionne bien et est cohérent avec l'évolution probable du personnage. Il a fait la guerre à sa façon, a été décoré et n'aime pas les « rouges ». Si l'on veut creuser chez Spielberg, il faut aller chercher du côté de John Ford. J'ai été frappé, ayant lu la biographie de McBride, de retrouver des détails du parcours de Ford dans le CV d'Indiana Jones. Ford aussi avait fait la guerre, il avait été espion, décoré, anticommuniste, et avait subit, malgré tout cela, des enquêtes suspicieuses. Il avait été plongé dans cette période de trahisons, de pressions morales, de coups bas et d'amertume. Les formes et les corps de l'autorité chez Spielberg sont toujours dangereux et ses héros s'en méfient. Il joue là-dessus pour renvoyer dos à dos les menaces qui pèsent sur notre héros et tout ce passage du film brassant avec humour toutes les théories du complot est vraiment excellent.

Deux choses me semblent ratées. La principale, mon plus grand regret, est la sous-exploitation du personnage de Marion Ravenwood. Les dialogues entre Jones et elle, piquants dans la tradition des échanges hommes- femme chez Howard Hawks, donnaient de grands moments de comédie dans le premier opus et avaient été repris avec bonheur dans le second. Là, rien ou presque. Du coup Karen Allen n'a pas grand chose à faire et le film perd son potentiel d'émotion. Dans le premier épisode, quand Jones croit que Marion est morte dans le camion, on y croyait vraiment. Là, c'est tout juste si l'on se souvient qu'elle cavale derrière eux. C'est une occasion manquée, d'autant que le rapport père-fils n'est pas plus développé ce qui aurait pu être une excuse. Spielberg n'utilise finalement pas ce qui aurait pu lui permettre de faire son « Indiana Jones déficitaire ». Est-ce bien surprenant ?

L'autre chose, qui aurait pu ne pas prêter à conséquence, c'est que Spielberg manque un peu de motivation et que les scènes d'action avec effets numériques semblent l'ennuyer assez. Du coup, on est entre des moments assez réussis et inventifs visuellement comme la recherche de la momie magnétique, les pièges mécaniques ou l'amusante scène des fourmis, et puis la poursuite dans la jungle ou la scène finale avec cataclysme et effondrement de temple, banalisées par le manque de limite de ces fichus effets. Au risque de radoter, quand Indiana Jones était traîné derrière le camion portant l'arche, on y croyait parce que c'était Harrison Ford dans la poussière. Ici, Shia LaBeouf évitant les cactus en équilibre entre deux véhicules, c'est à la limite du bon goût.

Reste que le spectacle est parfaitement exécuté avec l'aide des collaborateurs habituels de Spielberg, Janusz Kaminski à la photographie, John Williams toujours aussi alerte à la musique et Michael Khan au montage. Au final, même si le plaisir est là, il est constamment en butte au sentiment que le film dont on a rêvé ne pouvait pas être fait.

Photographie : Film référence et Scifi.com

22:18 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (11) | Tags : steven spielberg | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

01/06/2008

Hommages

On a beaucoup parlé de la disparition du premier et à peu près pas du tout de celle du second. Ainsi va la gloire du monde et toutes ces sortes de choses comme je dis souvent. Le premier, il faut le dire, plaisait en France. Archétype du metteur en scène « adulte », symbole d'un cinéma américain ambitieux des années 60 et 70, romanesque et politique, ayant résisté vaille que vaille aux effets spéciaux et à l'esprit adolescent qui fit des ravages à partir des années 80. Talentueux quand même. En France, il alla jusqu'à faire l'acteur dans une comédie bien calibrée. On lui en su gré. Le second était acteur. L'acteur d'un cinéma à l'opposé de celui du premier. Beau, magnifique, au registre aussi limité que celui d'un George Hilton, il fut une des icônes de ce cinéma des années 60 et 70 qui inspirera celui d'aujourd'hui, un cinéma de genre, populaire et commercial, coloré et vif, musical et violent, léger et fulgurant.

Sur Sydney Pollack, on tartine aujourd'hui sur Tootsie, comédie moyennement drôle qui prouve définitivement que Dustin Hoffman n'était pas à l'époque un acteur comique, et sur Out of Africa, interminable mélodrame qui m'avait déçu terriblement à sa sortie et que je donne volontiers pour les deux premières minutes du Hatari ! de Howard Hawks. Mais je serais injuste de le réduire à ses machines à oscars. Pollack a réalisé quelques films magnifiques comme This property is condemned (Propriété interdite – 1966), le western Scalphunter (Les chasseurs de scalps – 1968) et surtout Jeremiah Johnson en 1972, un des plus beaux westerns jamais fait, poème quasi muet au coeur d'une nature grandiose, raconté comme une ballade folk avec un Robert Redford magique. Le genre de film qui vous donne l'envie d'aller crapahuter dans les montagnes en hiver pour goûter le silence des cîmes et le vent dans les sapins. Il y a d'autres films, à chacun les siens. Je dois être une des seules personnes à avoir aimé et Bobby Deerfield (1977) et The firm (1991). J'aimais bien son cinéma.

John Phillip Law a été l'ange Pygare qui emporte Barbarella dans les airs, Diabolik, vêtu de cuir blanc ou noir pour Mario Bava, le jeune cow-boy brûlant de vengeance aux côtés de Lee Van Cleef pour Sergio Sollima, Sinbad aux côtés de la belle Caroline Munro et des effets de Ray Harryhausen, Docteur Justice, le héros altermondialiste de Pif Gadget, Le baron rouge pour Roger Corman et Michel Strogoff. Il incarnait le héros que l'on rêve d'être à douze ans. Passé cette belle époque, il s'est enferré comme tant d'autres dans des films minables puis est devenu, ce qui n'est pas forcément un cadeau, un acteur culte, un acteur qui ne tourne plus ou presque, mais que l'on cite volontiers avec un ton nostalgique. J'aimais bien son regard.

11:46 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : sydney pollack, john phillip law | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

30/05/2008

Joli mai : Hommage aux splendides quadragénaires

Il est temps de refermer ce beau livre d'images. Mai s'achève et j'espère que je ne vous ai pas trop barbé. Dès le premier jour de juin, Inisfree se faisant un point d'honneur à coller à l'actualité, je vous raconterais mon festival de Cannes 2008, mes vacances 1981 et nous reparlerons de western. Histoire de conclure, je n'ai pu résister à ce petit passage de Caro Diario (Journal Intime– 1994) dans lequel Nanni Moretti explique très clairement que l'on peut rester fidèle à ses idéaux de jeunesse en splendide quadragénaire. Aujourd'hui, on dira quinqua, mais l'esprit reste le même.

07:18 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : mai 68, nanni moretti | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

28/05/2008

Joli mai : Une femme libre

"Le seul film intéressant sur les événements, le seul vraiment fort que j'aie vu, c'est celui sur la rentrée des usines Wonder, tourné par des étudiants de l'IDHEC, parce que c'est un film terrifiant, qui fait mal. C'est le seul film qui soit un film vraiment révolutionnaire, peut-être parce que c'est un moment où la réalité se transfigure à un tel point qu'elle se met à condenser toute une situation politique en dix minute d'intensité dramatique folle." Jacques Rivette - 27 juillet 1968.

C'est un film d'une dizaine de minutes dont on peut faire le symbole de beaucoup de choses. De la fin du mois de mai, d'un certain cinéma, d'un retour à l'ordre et d'un début. C'est à la fois l'impasse du mouvement de mai et son prolongement. Impasse politique, prolongement social et culturel. Une « victoire » et une « défaite », si tant est que ces mots puissent avoir ici un sens littéral. Une lutte qui a été menée mais qui doit se poursuivre et qui se poursuit. Autrement mais résolument.

En mai, comme tous les étudiants, ceux de l'Institut Des Hautes Études Cinématographiques, ancêtre de la FEMIS, sont en grève. Ils occupent l'école et participent aux États Généraux du Cinéma Français qui décident la grève illimité, décision dont la lame de fond emportera le festival de Cannes. Sur le modèle de ce qui se passe aux Beaux-Arts avec l'Atelier Populaire, des projets de films autour du mouvement sont décidés.

Le 10 juin, une équipe composée de Pierre Bonneau à la caméra, Jacques Willemont qui signera le film au micro, Liane Estiez au Nagra et Maurice Portiche en assistant vient filmer les usines Wonder (les piles) de Saint Ouen où l'on vient de décider la reprise du travail après trois semaines d'occupation. Ils n'ont qu'une seule bobine. Ils tournent.

Cette jeune femme brune en blouse blanche attire de suite la caméra. Elle a une voix à la Arletty, quelque chose d'un archetype. Elle est belle aussi. Les étudiants en cinéma ont sans doute instinctivement compris qu'il se passait quelque chose d'important. Cette femme fait à la fois passer la rage de devoir cesser le combat mais dans le même temps, elle s'affirme en tant que femme et individu. Face aux paroles raisonnables, lénifiantes, douces, cégétistes et consolantes, elle parle haut et fort. C'est peut être un nouvel effet de mon incurable fond optimiste mais j'y vois, au delà de l'indéniable douleur du moment, la promesse des évolutions à venir.

Ce que l'on veut savoir, c'est si finalement elle est rentrée ou pas. Ces images sont devenues emblématiques, distribuées avec le film Camarades de Marin Karmitz, puis intégrées dans quelques fresques importantes sur la période comme le Génération de Daniel Edinger, Hervé Hamon et Patrick Rotman en 1988. Tout aussi fasciné, Hervé le Roux en fera un film en 1996 : Reprise.

« Cette femme, reprise du travail, comme on dit "repris de justice", et ces usines nommées Wonder... Wonder, Wonderland? Alice à l'usine, l'Usine en Pays des Merveilles. le Film a été tourné par des étudiants de l'IDHEC le 10 juin 1968, à Saint-Ouen. On y voit des ouvrières qui reprennent le travail après trois semaines de grève. Et cette femme. Qui reste là. Et qui crie. Elle dit qu'elle rentrera pas, qu'elle y foutra plus les pieds dans cette tôle... Les années ont passé. L'usine est fermé. Mais je n'arrive pas à oublier le visage de cette femme. J'ai décidé de la retrouver. Parce qu'elle n'a eu droit qu'à une prise. Et que je lui en dois une deuxième. »

Le site du film Reprise auquel je dois toutes ces informations

Un article de Dominique Memmi

Le DVD

07:52 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : mai 68, hervé le roux, jacques willemont | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

26/05/2008

Joli mai : En Bretagne

Parmi les nombreuses exhumations de documents qui auront jalonné ce mois de mai se trouvent quelques petites perles. Des films qui évoquent, loin des grand évènements parisiens, de leur violence et de leur caractère spectaculaire, le quotidien du mouvement. Voici par exemple un documentaire de Jack Maupu mis en ligne par la cinémathèque de Bretagne. Dépêchez vous, il n'est supposé rester en ligne que jusqu'à la fin du mois. Jack Maupu est un cinéaste amateur, membre du Club Nantais de 1962 à 1970 dont il fut président de 67 à 70. Il a tourné en 8mm avant de passer au 16mm. Ses films montrent mai 68 à Nantes puis à Paris et St Nazaire. Dans ses films, ses personnages ressemblent à mes parents bien plus que les étudiants du quartier latin. Jack Maupu est décédé en 2004.

05:48 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : mai 68, jack maupu, cinémathèque de bretagne | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

24/05/2008

Joli mai : Deux approches

« [...] je suis romain donc fataliste, le fascisme va se réinstaller dans mon pays, des films innocents se croient politiques (comme Petri qui dit : « je fais des films communistes » et qui ne fait que des jolis films centristes). Je vois tout cela s'agiter dans des codifications nationales et limitées. Je pense... qu'on peut parler justement de politique à l'intérieur d'une fable. Si on fait du cinéma pour un millier de personnes d'accord d'avance, on se trompe autant que celui qui exploite la mode du cinéma politique pour faire de l'argent. Moi, je crois en l'homme et je fais des films sur la rencontre d'hommes. »

Sergio Léone

Entretien avec Emile Verdi

Cinéma 72 N° 166 – Mai

« Je crois à la diffusion de masse quand il existe un parti de masse.(…) Le cinéma est un instrument de parti. (…) Nous, pour l'instant, nous disons que le cinéma est une tâche secondaire dans la révolution mais que cette tâche secondaire est actuellement importante et qu'il est donc juste d'en faire une activité principale. »

Jean-Luc Godard

A propos du groupe Dziga Vertov

Source : Revue Manifeste

00:00 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (10) | Tags : mai 68, jean-luc godard, sergio léone | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

22/05/2008

Joli mai : les affiches partie 2

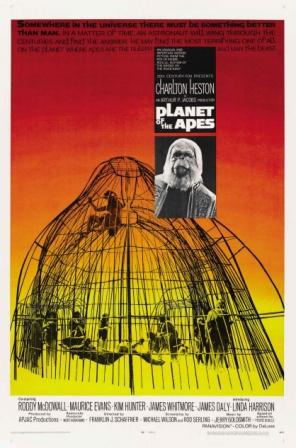

De haut en bas : La grande lessive de Jean Pierre Mocky (source Allociné) ; Planet of the apes(La planète des singes) de Franklin J. Schaffner (source Carteles) ; Il buono, il brutto, il cattivo (Le bon, la brute et le truand) de Sergio Léone (source Allociné) ; et Barbarella de Roger Vadim (source Impawards)

10:04 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (6) | Tags : mai 68, affiche, jean-pierre mocky, sergio léone, roger vadim, franklin j. schaffner | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

20/05/2008

Joli mai : Comédies subversives

Dans un autre registre, le monumental Playtime de Jacques Tati est tout aussi édifiant. Tati envoie Hulot dans la grande ville moderne et offre un portrait impitoyable, en 1967, d'une France gratte-ciellisée, bétonnée, télévisée, bagnolisée, aluminiumisée, automatisée, cauchemar urbain ravagé à coup de poésie par l'homme à l'imper qui change les lampadaires en brins de muguet. La scène finale que je n'hésite pas à qualifier de sommet de l'histoire du cinéma, allez, est une manifestation impromptue et festive où, sans en avoir l'air, l'humain retrouve sa place et balance aux quatre vents tout le décor symbolique des trente glorieuses. Quel plus beau symbole du vide consumériste que le gag de la porte vitrée ? Quelle plus belle illustration de la société du spectacle que ce bâtiment à la façade transparente. Ah, camarade, tu dois voir ça ! Et il est plaisant de rappeler que pour ce poème subversif, Tati eu le plus gros budget de l'époque. D'accord, le film fut un échec et Tati ruiné, mais quand même. Imaginons un instant que le dernier Astérix ait été un film ambitieux prônant la réduction massive du temps de travail. Oui, je sais, c'est assez difficile, mais que diable, l'imagination au pouvoir.

Mais le roi de la contestation par l'humour en ces années 60 reste pour moi Jean-Pierre Mocky. C'est la période de ses plus beaux films, ceux qui sont à la fois les plus virulents et les plus légers, les plus drôles aussi. Sa grande époque avec Bourvil, Jean Poiret et Francis Blanche, épaulés par sa troupe de tronches à la Fellini. Église, armée, police, media, argent, travail, tout passe à la moulinette Mocky. Dans Un drôle de paroissien en 1963, le personnage de Bourvil, aristocrate d'une famille ruinée, préfère piller les troncs des églises plutôt que de s'abaisser au travail. En 1966, Les compagnons de la marguerite nous montre une superbe opération de déstabilisation menée en toute innocence par le personnage de Claude Rich, qui organise un réseau de détournement d'état civil. A une époque où les jeunes américains brûlent leurs livrets militaires pour ne pas aller au Vietnam, c'est bien vu. Critique radicale de moeurs figés, revendication libertaire, le film donne à réfléchir, entre la comédie, sur ce qu'est l'individu et comment il peut reprendre en main son destin. Sortit en novembre 1968, La grande lessive est une charge burlesque contre la télévision. Bourvil y est un professeur atterré par l'effet de celle-ci sur ses élèves et qui décide de neutraliser les antennes. Voilà un combat bien concret contre la société du spectacle couplé à une réflexion sur l'éducation. La gravité sous-jacente du film est peut être plus sensible aujourd'hui, après tout, il n'y avait alors que deux chaînes. Parenthèse pour signaler l'hilarante prestation de Francis Blanche en dentiste libidineux, je ne m'en lasse jamais. Fin de la parenthèse. En 1970, enfin, avec L'étalon, c'est au droit au plaisir des femmes que s'intéresse Mocky avec ce conte d'un vétérinaire, Bourvil pour la dernière fois, qui monte une clinique spécialisée pour les femmes délaissées.

Ces quatre films ont en commun de prôner « l'action citoyenne » comme on dirait aujourd'hui. Les héros de Mocky décident d'agir, sûrs de leur bon droit et ils vont au bout de leur engagement qui ne se nomme pas. On rapprochera sans peine ces actions résolues de tel fauchage de mais transgénique ou de tel cassage de pub. Mais nous espérons en vain une comédie actuelle, drôle et intelligente, sur de tels sujets. Mocky distille à cette époque un anarchisme bon enfant qui ne doit pas faire sous estimer sa sincérité. Son cinéma illustrera par la suite les désillusions des années 70. Ses films suivants seront plus sombres, plus acides, plus dans la satire que dans la comédie burlesque. L'étalon avait été fait, en partie, pour permettre à Mocky de réaliser son polar tragique, Solo, qui sort quasi simultanément. Un film noir dans lequel Mocky se met en scène, sans vedettes. Une page se tourne. Bourvil meurt, Michel Serrault et ses mines désabusées va le remplacer dans des histoires ayant laissé de côté l'optimisme et les victoires libertaires des héros des années 60.

Autre siècle, mêmes combats. Mon oncle benjamin d'Édouard Molinaro offre en 1969 à Jacques Brel son rôle le plus flamboyant. Adapté du roman de Claude Thillier écrit en 1843, le film taille Benjamin à la mesure du personnage Brel, puisant autant dans le roman que dans les chansons. Benjamin Rathery, médecin à Clamecy (ville où naquit et vécu Claude Thillier), court les filles, boit, chante, soigne les pauvres pour rien, s'indigne des injustices du siècle, défie le pouvoir et botte le cul des nobles. Plus encore que l'incarnation des idéaux de la révolution à venir en 1789, Benjamin illustre avec fougue quelques mots d'ordre de mai. Le film possède une vitalité réjouissante, Claude Jade y exprime une sensualité plus débridée que chez Truffaut, le soleil luit sur une campagne frémissante et Brel est Brel, ce qui devrait, camarade, te suffire.

Cette liste est loin d'être exhaustive. Je pense par exemple au Roi de coeur de Philippe De Broca, vu il y a bien longtemps. La victoire culturelle que l'on prête à mai 68 est passée par l'adhésion d'une majorité à l'évolution des moeurs. Au risque de décevoir les avant-gardes. A ce titre, qu'un pan de la comédie se soit emparée avec succès de ces thèmes me semble plus caractéristique, toc, que bien des tentatives plus dialectiques, tac. Comme disait Jean-Pierre Dionnet : « Pour le reste, on montre de force aux ouvriers dans les usines des films de propagande imbitables, je le sais, j'y étais ».

Photographies : Ecrans (Playtime), Allociné © Mocky Delicious Products (Les compagnons de la marguerite) et Cinéma passion (Mon oncle Benjamin).

Technorati Profile

06:51 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (5) | Tags : mai 68, yves robert, jean-pierre mocky, jacques tati, edouard molinaro, jacques brel | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

18/05/2008

Joli mai : Tout un programme

00:15 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : mai 68, yves robert, philippe noiret | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

16/05/2008

Joli mai : Tout ce qui est un peu digne

"Tout ce qui est un peu digne ou important s'arrête en France. Je propose que nous arrêtions Cannes pour réunir les états généraux du cinéma français" (François Truffaut)

Source photographie : Cinebeats "Vive la France"

08:31 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : mai 68, photographie, françois truffaut | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

14/05/2008

Joli mai : Le cinéma sur la barricade

C'est Joachim qui m'a mis sur la piste dans un récent commentaire en me décrivant cette photographie. Aussitôt, j'ai eu envie de la trouver. Cela n'a pas pris trop de temps et m'a fait faire quelques belles découvertes. Voici donc une belle barricade cinématographique. Le film, c'est Police sur la ville, Madigan de son titre original, un polar signé Don Siegel avec Richard Widmark et Henri Fonda. C'est un film typique de la fin des années 60, assez sombre, assez critique avec le pouvoir en place, tous pourris, tous corrompus comme dans Bullit de Peter Yates sortit la même année. Un film assez violent aussi, comme son héros un peu déboussolé, comme son époque. Un film qui, de la part de Siegel annonce son futur Dirty Harry qui sortira en 1971. J'ai revu Madigan il y a peu. Il m'avait fait une grosse impression quand je l'avais découvert, assez jeune, à la télévision. Il a plutôt bien vieillit, malgré les petits chapeaux ridicules que les policiers portaient alors. Bien que l'on nous fasse comprendre que Madigan, c'est aussi le nom du héros joué par Widmark, meurt à la fin, le film eu tant de succès qu'il « ressuscita » pour une série télévisée assez populaire.

Cette photographie, cette barricade, c'est bien sûr une belle preuve que le sens de l'humour ne manquait pas sous les pavés. Le panneau est peint d'après l'affiche originale. Longtemps, et jusqu'à une époque récente, il y avait des peintres en enseignes qui réalisaient de telles oeuvres, réinterprétant parfois de façon poétique les films illustrés. La salle, c'est le Brunik mais malgré mes recherches sur les sites spécialisés, je n'en ai pas trouvé trace. Avis aux souvenirs.

La photographie est de Jean-Claude Seine. Journaliste reporter d'images, il a débuté à 20 ans, en 1964, et a collaboré à L'Humanité, La Vie Ouvrière, Le Matin de Paris, France Nouvelle, Révolution, Antoinette, Le Peuple, Jeune Afrique, ainsi que d’autres publications. C'est pour le journal la Vie Ouvrière qu'il couvre les évènements de 1968 et qu'il réalise ainsi des dizaines de clichés dont une sélection est proposée aujourd'hui sur son site. Nombre d'entre elles traduisent bien une ambiance que l'on imagine festive, exaltante, enthousiaste, comme ces ouvrières devant leur usine à Amiens. On sent des gens qui ont, enfin, une prise sur leur destin. Je vous invite vivement à passer un moment dans ses galeries. Outre mai 68, il y a toute une belle série sur le monde du travail, histoire de se souvenir du pourquoi de mai. Voilà, Jean-Claude Seine m'a gentiment autorisé à reproduire ici cette photographie, qu'il en soit chaleureusement remercié. Découvrez « Plein d'images en noir et blanc comme à l'ORTF sur le petit écran de nos nuits blanches de MAI». Sur un autre cliché, cherchez bien, il y a Jean-Luc Godard en train de manifester.

Sources:

Photographie : jcseine.com

Informations : Wikipedia

08:47 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : mai 68, jean-claude seine, don siegel | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

12/05/2008

Joli mai : Utopie en salles

Découvrir L'An 01 aujourd'hui est, je trouve, une expérience un peu déprimante. Un peu triste. Pourtant, le film est plein d'enthousiasme, de vitalité, et souvent drôle. L'An 01, sortit en 1973, est une oeuvre collective de Jacques Doillon, Alain Resnais, Jean Rouch et Gébé, admirable dessinateur disparu en 2004, d'après sa bande dessinée parue dans Charlie Hebdo dont il était l'un des piliers. L'An 01, c'est un peu le concentré des utopies de 1968. L'An 01 c'est un commencement. On y voit deux hommes sur le quai d'une gare de banlieue. Le premier a remarqué que le second, la veille, n'est pas monté dans le train. Une envie comme une évidence. Mais il a pris le suivant. « A deux, ça doit être plus facile ». Le train arrive. Les deux hommes restent à quai. C'est un début. L'An 01 ce sont des gens qui font un pas de côté et ne feront plus un pas en arrière. L'An 01 c'est la douce perversion du système de l'intérieur. On y organise des équipes clandestines pour se partager le boulot. Un salaire divisé par cinq, mais un seul jour de travail par semaine. L'An 01 c'est la victoire radicale de la réduction du temps de travail. « On arrête tout ». « Il faudrait une date ». « Mercredi ». « Et une heure ». « 15h00 ». L'An 01 c'est une planification impeccable. Un ministre s'interroge : « Comment arrêter un arrêt ? Nous n'avons pas d'historique ». L'An 01 c'est un général qui demande ce qui se passe à son chauffeur qui sourit. « On arrête tout ». Une jeune femme arrive d'Argentine : « Là-bas, on ne parle que de ça ». A New-York, une voix égrène la litanie des cours de la bourse qui dégringolent. Définitivement. Anéantis, quelques hommes d'affaire se jettent par les fenêtres de leurs immeubles de Wall Street et tombent comme des feuilles mortes. Images étranges à contempler après celles du World Trade Center en 2001. Mais nous sommes en 01 et dans les rues, la foule est heureuse. En Afrique, on apprend avec plaisir que les ouvriers de Roubaix arrêtent de produire des bonnets. « En France aussi, on a pensé ! » dit le chef du village. C'est l'An 01 et ce qu'il en advient.

Lorsque Gébé a l'idée de faire de sa bande dessinée un film, il demande l'aide de Jacques Doillon qui accepte. Ce sera son premier long métrage. Le film se finance d'une façon originale, Charlie Hebdo lançant un appel à ses lecteurs. Ceux-ci proposent des scènes, accueillent l'équipe de tournage ou l'intègrent. Alain Resnais et Jean Rouch tournent leurs séquences bénévolement. Le premier réalise celle de New-York avec l'aide de Stan Lee, pape des super héros du Marvel Comic Group qui prête sa voix, et l'apparition de Lee Falk, créateur de Mandrake le magicien dont Resnais rêve toujours d'adapter les aventures, en banquier. Rouch réalise la séquence africaine au Nigéria. Oeuvre collective, L'An 01 regroupe toute un pan de la vie culturelle du début des années 70. Gérard Depardieu est l'un des hommes sur le quai de la gare. On croise Henry Guibet et Miou-Miou, l'équipe du théâtre du Chêne Noir à Avignon, Jean-Paul Faré, Nelly Kaplan, Jacques Higelin et sa guitare, Gotlib et sa moustache en gardien de prison, l'équipe naissante du Splendid en chimistes (oui, il y a même Christian Clavier), Romain Bouteille en collectionneur de billets de banque, l'équipe Hara Kiri avec Cavanna, Cabu et Reiser en conspirateurs à cravates, François Béranger, et Coluche pour l'excellente scène finale. La musique est diégétique et la photographie, en noir et blanc assurée par cinq personnes dont William Lubtchansky et Renan Pollès, fidèle collaborateur de Pascal Thomas. C'est une superproduction.

Peut-on parler de L'An 01 en simples termes de cinéma ? Mais oui. Le film donne la part belle aux plans larges et aux plans séquence qui laissent le champ libre aux personnages, le meilleur choix pour filmer le collectif. Il y a quelques beaux mouvements notamment un panoramique à 360° façon De Palma. J'ignore si le choix du noir et blanc a été dicté par des impératifs économiques ou un choix artistique mais il renforce le côté documentaire, comme chez Eustache ou Roméro à la même époque. Il est souvent lumineux, solaire. Seule la séquence de Resnais a une esthétique propre, plus froide, gratte-ciel et chute de banquiers oblige. Question rythme, tout le début est admirable, le suspense prenant alors qu'il faut jongler avec de nombreuses actions parallèles. Passé le déclenchement de 01, ça faiblit un peu. L'humanité se cherche et le film aussi. Il se reprend vers la fin avec deux scènes de pure comédie très réussies, jolie façon de ne pas conclure.

La tristesse que l'on pourra éventuellement ressentir à ce film tient à la douloureuse comparaison avec ce qui est advenu. Près de 40 ans plus tard, ce n'est pas tant que les utopies de L'An 01 ne se soient pas concrétisées qui fait mal que leur terrible absence en tant que telles. Ainsi à l'aube des années 70, il y avait des rêves, des propositions, des élans capables de donner de tels films. On en chercherait en vain l'équivalent aujourd'hui, au milieu ou à la marge. Un tel projet ne s'attirerait qu'un mépris ironique ou un sourire navré. Il faut avouer qu'il y a deux trois choses qui font grincer des dents. Que ce soit de voir ce que certains participants sont devenus ou encore cette drôle d'idée d'avoir des micros et caméras partout. Dans le film, ça part d'un bon sentiment, mais quand on voit ce qu'est la vidéo surveillance sécuritaire aujourd'hui, je couine. Pourtant, pourtant, mon optimisme naturel me souffle que « tout n'est pas perdu, non, tout n'est pas perdu de vos mythes d'aurore ». Observe attentivement, camarade, comment s'est faufilée une partie du programme de 01. L'amour est plus libre, le vélo plus présent, la femme plus égale et cette idée d'une intelligence collective virtuelle se construit jour après jour sur Internet. Mais si, c'est déjà un pas de côté. C'est plus dur qu'on ne le croit, de faire un pas de côté. Tout semble si simple dans le film, si clair. Si je pousse le bouchon un peu plus loin, L'An 01 est l'équivalent des contes démocratiques de Franck Capra, de It's a wonderful life (La vie est belle– 1946) en particulier. Un même beau mensonge sur le vivre ensemble, une même utopie politique et sociale destinée à nous donner envie. Tu dis ? Je pousse un peu loin le bouchon ? Pas sûr, réfléchissons-y.

Le DVD

Photographies : © Artedis source Allociné

08:15 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : mai 68, jacques doillon, gébé, alain resnais, jean rouch | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

10/05/2008

Joli mai : Le fond de l'air est rouge

« Au cours des dix dernières années, un certain nombre d'hommes et de forces (quelques fois plus instinctives qu'organisées) ont tenté de jouer pour leur compte fût ce en renversant les pièces.

Tous ont échoué sur les terrains qu'ils avaient choisis. C'est quand même leur passage qui a le plus profondément transformé les données politiques de notre temps. Ce film ne prétend qu'à mettre en évidence quelques étapes de cette transformation. » Chris. Marker

Le fond de l’air est rouge, film documentaire fleuve de trois heures, composé de deux parties : "Les mains fragiles" et "Les mains coupées", sera diffusé sur ARTE le mardi 15 avril à 23h00 (bravo), dans une version revue par Chris Marker après celle de 1977 puis les rajouts de 1993. Parallèlement, le film sort en DVD en une superbe édition avec plusieurs autres oeuvres de Marker dont La sixième face du Pentagone co-réalisé par François Reichenbach sur la fameuse marche de la paix à Washington en 1967.

07:40 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : mai 68, chris marker | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

08/05/2008

Joli mai : Boulevard du temps qui passe

Si je commence par vous dire que quand j'ai vu la bande annonce de Lady Jane, le nouveau film de Robert Guédiguian, j'ai pensé à un western, vous allez me traiter d'obsédé et vous n'aurez pas tort. Et vous pourrez légitiment vous demander avec angoisse comment je vais mélanger ça avec mai 68. Pourtant, en découvrant cette histoire d'une femme qui fait appel à deux anciens amants pour l'aider alors que son jeune fils a été kidnappé, je n'ai pu m'empêcher de penser immédiatement à Big Jake, western tardif et moyen de George Sherman dans lequel Maureen O'Hara faisait appel à John Wayne pour l'aider alors que son petit fils était kidnappé. La comparaison s'arrête là. Pourtant, pourtant... il y bien un peu de Ford chez le marseillais. La fidélité à une famille d'acteurs et de techniciens, quelques bagarres dans des bars où ne manque que l'ombre de Victor McLaglen, et puis ce parallèle noté par Skorecki entre Le promeneur du Champ de Mars et The last hurrah (La dernière fanfare), et encore Meylan qui fait un John Wayne très correct. Mais passons.

Après son grand film « différent », Le promeneur du Champ de Mars, méditation sur le pouvoir, la mort et la Gauche ; après son retour aux racines, Le voyage en Arménie ; Robert Guédiguian revient à Marseille et à ses thèmes de prédilection. Sous ses allures de film noir au carré, Lady Jane est une nouvelle réflexion sur les idéaux de jeunesse malmenés par la réalité. Ses personnages incarnés une nouvelle fois par les fidèles Ariane Ascaride, Gerard Meylan et Jean-Pierre Darroussin empruntent le boulevard du temps qui passe et qui n'est pas tendre avec les vieux révolutionnaires. Le film est au carrefour (admirez les images circulatoires) de Dieu vomit les tièdes et de La ville est tranquille. Darroussin y est de nouveau l'idéaliste amoureux qui s'est confit dans une vie familiale et ordinaire et qui rue encore une fois dans les brancards. Il y est celui chez qui affleure encore toute proche l'énergie de la jeunesse, le goût de l'aventure, la passion. Meylan, avec son regard lourd et sa carcasse massive, à la John Wayne, oui, symbolise toujours un curieux mélange de force, d'intégrité et de profond découragement. Ça pèse cent kilos sur ses épaule solides. Ascaride, c'est le repère et le moteur. C'est l'énergie. C'est la femme. En dernier ressort, c'est toujours l'amour qui ranime la flamme de la révolte chez les personnages de Guédiguian. A partir de là, on peut filer la métaphore et ça se tient. Vingt ans plus tôt, tous les trois étaient des robins des bois qui volaient des fourrures pour les donner aux habitants d'un quartier défavorisé. Bandits aux grands coeurs, activistes, idéalistes, amants. Vingt ans après, tous les trois sont séparés, et chacun se livre à des activités symboliquement dérisoires et bien actuelles. L'un s'occupe d'une boite de nuit avec danseuses nues, l'autre vend des choses inutiles et chères dans un quartier chic et rénové d'Aix en Provence et le troisième répare des scooters des mers pour des trafiquants de drogue qui écoutent de la musique très loin des Rolling Stones. Ça marche moins bien pour le dernier, mais les deux premiers ont fait de l'argent. Beaucoup. Ça vous rappelle quelque chose ?

Ils n'ont rien transmit à la nouvelle génération (le fils d'Ascaride, les filles de Darroussin, le fils du bijoutier) qui paye leurs errements plein pot. Sans trop dévoiler les ressorts du suspense, le sort du fils enlevé d'Ascaride est la pensée la plus pessimiste exprimée par Guédiguian sur ce thème. Cela vaut celui du personnage joué par Julie-Marie Parmentier dans La ville est tranquille. Même horizon bouché. Seule une prise de conscience radicale, et à quel prix, pourra redonner un peu d'espoir. Du moins enrayer la dégringolade.

Guédiguian joue sur du velours avec cette histoire. De tourner avec les mêmes acteurs depuis 1980, de nous avoir montré le temps s'incruster dans leurs visages et leurs corps donne un poids inédit à son discours. Pourtant, j'aurais aimé aimer plus le film. Difficile de cerner ce qui m'a gêné, un peu. Sinon une photographie par moment médiocre, les scènes de nuit surtout. L'assassinat des trois dealers, on dirait qu'elle a été tournée en numérique. L'image est alors plate, indigne d'un film noir. Et elle contraste avec les beaux plans solaires, lumière d'hiver provençal sur les platanes. Mais alors que Guédiguian joue le jeu du polar, du montage sec et du rythme, il est un peu dommage qu'il n'ai pas plus travaillé sur les atmosphères typiques du genre. Le finale, également, manque un peu de souffle. Il aurait pu être plus lyrique ou plus tragique. La ville est tranquille reste à ce niveau son oeuvre la plus aboutie. Mais tel quel, Lady Jane ajoute un chapitre à une belle oeuvre parcourue des mouvements intimes d'une génération.

Photographie © Diaphana films

10:10 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : mai 68, robert guédiguian | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

07/05/2008

Joli mai : les affiches partie 1

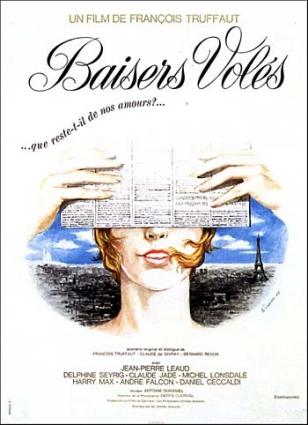

De haut en bas : 2001 de Stanley Kubrick (source Carteles) ; Horí, má panenko (Au feu les pompiers) de Milos Forman (source Posteritati) ; Baisers volés de François Truffaut (source Soundtrack collector) et Vado, l'ammazo e torno (Je vais, je tire et je reviens) d'Enzo G. Castellari (source Data movie cover).

07:41 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : mai 68, affiche, stanley kubrick, milos forman, françois truffaut, enzo g. castellari | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

05/05/2008

Joli mai : générique

- Non, enfin si y a quelques chansons dans le films plus tard.

- Oh la la, c'est une superproduction !

- Au départ on a dit "L'an 01" est un film a faire ensemble et effectivement on l'a fait à beaucoup, mais pas tous à la fois évidement . . .

- Le studio aurait été trop petit ?

- Bah euh, y a pas eu de studio, ça c'est tourné dans la rue, dans les champs... un peu partout. Ca c'est ceux qui ont joué ...

- C'est illisible.

- C'est pas important, les comédiens on les reconnaîtra au passage...

- Et les autres ?

- Bah, ils se reconnaîtront...

- Ah celui là je le connais ! il s'appelait "Paco" parce qu'il était cherché par la police, mais en fait il s'appelle Manuel Deroucho.

- Chut ça commence...

10:53 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : jacques doillon, gébé, dialogues, mai 68 | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |