25/07/2022

Stanley Kubrick, l'art du récit

09:00 Publié dans Cinéma, Web | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : laurent vachaud, stanley kubrick | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

31/12/2013

1961 en 10 (autres) films

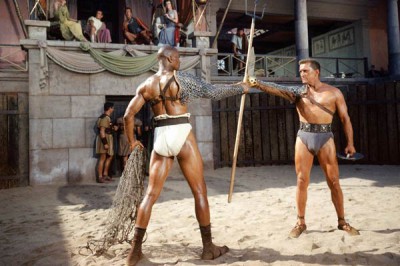

Pour bien fêter la fin d'année, permettez moi de vous offrir un bilan de l'année... 1961 telle qu'explorée par l'équipe de Zoom Arrière. 1961, Ce sont Rocco, ses frères, Lola, les héros urbains de Samuel Fuller, Mabuse, les jardins étranges de Resnais et les Désaxés de Huston. Mais 1961, belle année finalement, grâce à l'Europe, le Japon et les outsiders américains, ce fut aussi l'année de la découverte tardive d'un film précieux d'Ingmar Bergman avec le visage de Eva Henning, de Spartacus, de la première mise en scène de Jerry Lewis dans un palace, d'un vélo d'appartement et d'une engueulade en Série Noire, de Claudia Cardinale toujours resplendissante, de Charlton Heston héroïque au possible, d'un loup-garou anglais, d'un Colosse à Rhodes et d'une belle Oldsmobile branquignolesque, tandis que perché sur sa tour, le guerrier solitaire attend de donner l'inspiration à un Sergio romain. Photographies DR piquées un peu partout.

18:47 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : ingmar bergman, jerry lewis, stanley kubrick, robert dhéry, akira kurosawa, anthony mann, sergio léone, mauro bolognini, jean luc godard, terence fisher | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

01/07/2011

L'expo Kubrick

Le dos douloureux, je me suis rendu lors de mon périple parisien dans l'enceinte de la Cinémathèque Française. C'est une première pour moi en ce qui concerne le site de Bercy. J'ai donc parcouru les salles de l'exposition consacrée à Stanley Kubrick (jusqu'au 31 juillet). C'est également la première fois que je vois une exposition de ce genre et, ma foi, je l'ai trouvée très équilibrée, ni trop légère, ni trop dense. Carrée et méticuleuse à l'image de son sujet, kubrickienne, quoi. Pour qui s'intéresse à l'œuvre du grand homme, c'est une plongée assez troublante côté atelier, un atelier bien fournit pour un homme très féru de technique. Tout y est me semble-t'il (sauf peut être l'expérience avortée de western avec Marlon Brando) : les débuts dans le photojournalisme, les courts métrages, le film renié (Fear and desire – 1953) avec extrait, les scénarios annotés, des plannings journaliers, les documents promotionnels, les affiches, la tunique de Crassus, les essais avec Sue Lyon en couleurs, le scaphandre de Bowman, la canne-épée d'Alex, le couteau de Wendy, le casque de Joker, les masques d'Eyes wide shut (1999). Collections d'accessoires divers et variés pour les fétichistes dont je fais partie, notamment les objectifs utilisés par le réalisateur, les croquis de préparation de Ken Adams sur Dr Strangelove (Dr Folamour – 1964) et les projets avortés d'Aryan papers et du Napoléon avec la documentation impressionnante réunie sur le sujet. Et puis plein d'extraits et les interventions, entre autres, de Steven Spielberg (A ma grande joie, il y a une partie consacrée à A.I.(2001)), Martin Scorcese et Woody Allen.

Méticuleux donc, le nombre réduits de films réalisés par Kubrik permettant une approche étendue individualisée. Mais troublante aussi parce que j'ai toujours cette impression d'être comme un pilleur de tombe, de me glisser sous la table de l'illusionniste pour surprendre les trucs. Heureusement les films résistent et dans le cas de Kubrick, ils résistent même bien. Disons que j'ai un rapport ambigu à cette part de la création qui devrait peut être rester enfermée dans l'atelier, le studio ou le bureau de l'artiste. Car tout est exposé, les raccords, les bricolages, les trompe l'œil, les ratés et les ratures. Et cela se traduit chez moi par un phénomène que j'ai déjà observé dans d'autres musées, du cinéma ou d'autre chose. Tout y est plus petit que dans les films, tout y est comme terni par le temps, même les masques récents du dernier opus. Ce qu'il manque, c'est à la cuirasse de Crassus la prestance et la carrure de Laurence Olivier. Il manque au scaphandre de Bowman, outre quelques voyants sur le bras, la lumière de Geoffrey Unsworth et le 70 mm. Et je pense à une phrase entendue dans un documentaire présenté dans une autre exposition consacrée à l'art Dogon (jusqu'au 24 juillet au musée du Quai Branly) : « Car un masque qui ne danse pas [...] n'est plus qu'un morceau de bois mort ».

Le site de l'exposition

Photographie : DR source Rama screen

11:28 Publié dans Cinéma, Réalisateur | Lien permanent | Commentaires (6) | Tags : stanley kubrick | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

25/03/2011

Irritations printannières

Kubrick

C'est la fête à Stanley Kubrick avec entre autres une exposition à la Cinémathèque Française du 23 mars 2011 au 31 juillet. Pour l'occasion, la revue Trois couleurs publie le guide de l'exposition. C'est plein de très belles photographies et donc un ouvrage tout destiné à un admirateur du cinéaste. Question texte, je n'ai pu me départir d'une certaine gène, pour ne pas dire une gène certaine. Deleuze en édito, Godard et Pauline Kael en incontournables cités. Citation encore d'une provocation que je trouve un peu grossière de Skorecki sur Eyes wide shut (1999). Ailleurs, « Pesante dissertation en trois parties sur le libre arbitre, le film a mal vieillit » nous dit-on sur A clockwork orange (1971). Tiens donc ! Cela n'empêche pas de mettre le film en couverture, pour un mal vieillit... Incidemment j'apprends que 2001 (1968) nous narre la « colonisation de Jupiter », ce qui ne m'avait pas paru évident, et l'on nous laisse entendre que Cruise et Kidman se seraient séparés suite à la « dernière divagation kubrickienne ». Outre que cela ne présente guère d'intérêt, je croyais que c'était parce que Cruise était pénible. Détails, anecdotes me direz-vous, mais quand même ça la fout mal pour parler d'un cinéaste si maniaque. Et puis ces mots qui reviennent, ces mots anglais « une affaire de geeks », « drill instructor », « un LOL féroce » gratiné, les « Vietnam movies ». Comment disait Nanni Moretti ? « Les mots sont importants ». Ils me fatiguent ! Heureusement que c'est richement illustré.

Taylor

Pour une fois que j'achète Libération en kiosques. La couverture est superbe, mais dedans, cela commence par un article collectif qui nous affirme qu'elle a eu une « filmographie d'exception ». Je n'irais pas jusque là. Ce n'est pas non plus Marlène Dietrich. Plus loin, cela se gâte avec toute une théorie sur « Liz Taylor [qui] a incarné à elle toute seule LA brune » avec une « incroyable charge érotique ». Quel manque de tact alors que le cadavre de Jane Russel est encore chaud ! Et comme si Ava Gardner était chauve ! C'est beau l'enthousiasme, mais parfois, il vous mène un peu loin. Ailleurs comme dans l'article du Nouvel Obs en ligne, signé F.F (François Forestier ?), c'est la douche écossaise : « Ses films ? Grands dieux, ils furent d’une insipidité sans fin ». D'accord, il fait ensuite des concession et puis c'est le côté désinvolte du bonhomme mais quand même. Et puis cette curieuse manie retrouvée plusieurs fois de mettre Taylor dans Night of the iguana (La nuit de l'iguane – 1964) de John Huston. C'est Ava Gardner, encore, la pauvre. Taylor était juste venue en visite surveiller son Burton de mari.

C'est peut être l'âge ou le printemps, en ce moment, un rien m'irrite.

17:54 Publié dans Blog, Cinéma | Lien permanent | Commentaires (7) | Tags : stanley kubrick, elizabeth taylor | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

06/12/2010

Godard contre Kubrick

Pour filer la métaphore cycliste, le Dr Orlof fait une belle course fond sur le col du St Godard avec un nouvel article, Godard décortiqué, sur la présence de notre homme deans le travail de Gérard Courant. De son côté, Ed de Nightswimming nous propose un de ces classements dont il a le secret. Êtes vous godardien ?

A l'origine de ce texte, il y a la découverte, voici quelques années, de la vidéo ci-dessous sur le toujours excellent et toujours multilingue O Signo do dragao. Cet extrait provenait de l'une de mes émissions cultes du temps que je regardais la télévision. Ah ! Cinéma, cinémas, la musique déchirante de Franz Waxman, les peintures de Guy Peellaert, le cri de Rita Hayworth dans Lady from Shanghai et les portes d'Aphaville. J'imagine que tous ceux qui suivaient ce magasine télévisé sur Antenne 2 dans les années 80 s'en souviennent avec les yeux humides. Donc je regarde et, comme souvent avec Godard, au bout d'une minute, je fais des bonds sur mon siège, excité, passionné et furieux. Les idées roulent dans ma petite tête, puis je temporise, je prends le temps de la réflexion en même temps que des notes, et puis le temps file, et puis comme on ne badine pas avec le contenu copyrighté, je constate que la vidéo a été retirée. Me voici avec un texte embryonnaire, une grande envie d'en découdre, mais plus de quoi travailler. Et pas question de se lancer de mémoire, la mienne est trop aléatoire. Je laisse donc macérer le temps que la vidéo ressorte, ailleurs. Magie d'Internet.

Donc voilà.

C'était ça, Cinéma, cinémas, et je trouve ça passionnant bien qu'en même temps ça me fasse grimper aux rideaux. Godard dans ses œuvres. Rien que sa façon de dire « C'est du Peckinpah, si tu veux ». Moi, je n'y tiens pas. En même temps c'est ici qu'il a cette belle phrase sur la télévision qui fabrique de l'oubli et le cinéma des souvenirs. Godard a la passion de la critique de cinéma. Devenu metteur en scène, il a fait vivre cette passion dans ses films. Rien ne l'enthousiasme plus que de confronter les images entre elles et nul peut être plus que lui n'a autant pensé (sur) les images. Reste que, comme toute l'équipe historique des Cahiers du Cinéma, il a construit cette réflexion sur des positions tranchées, des clivages marqués, une confrontation des films et des auteurs où se mêlent aux critères esthétiques des considérations politiques et morales. A cela s'ajoute chez JLG ce désir de la dispute dont j'ai déjà parlé. Il y a dans telle ou telle prise de position une part de provocation qui appelle une réponse. Mais son style, quelque peu ombrageux, puis sa réputation font que la réponse ne se fait pas.

La démonstration est ici exemplaire. Godard reçoit l'équipe de tournage (Guy Girard et Michel Boujut) au sein de son atelier ou de son laboratoire. Il confronte deux images, deux passages de deux films : Full metal jacket (1988) du réalisateur américain Stanley Kubrick et 79 veranos (79 printemps – 1969) du cinéaste cubain Santiago Álvarez. Il y a deux écrans l'un au dessus de l'autre, un peu comme Godard filmait Numéro 2 (1975). A première vue, tout oppose les deux films et leurs auteurs, la grosse production classique d'apparence, américaine (même si le film a été tourné en Angleterre) d'un auteur célèbre et célébré, face à un film poème, expérimental et très engagé d'un réalisateur cubain par ailleurs combattant de la révolution. Ce qui me gène, c'est le choix de la confrontation de ces deux films (au lieu d'une comparaison), les arguments utilisés et la plus value morale qui est donnée à l'un contre l'autre. Ce n'est pas tant sur le principe que je m'élève. Godard défend un cinéma qu'il aime et qu'il pratique, c'est son droit. Son dispositif est parfait. Mais sous l'habillage démonstratif, scientifique pourrait-on dire, il se permet de passer sous silence un certain nombre de faits, d'ignorer la spécificité de certaines situations et de passer en force au risque de l'énormité, le tout avec une parfaite mauvaise foi, renforcé du fait que ce n'est pas Boujut qui va lui faire la moindre remarque. Bien mieux, lors de l'échange autour du film de John Wayne de 1968, Godard se paie le luxe d'apparaître magnanime (ceci dit, il n'aurait plus manqué qu'il soutienne l'idée d'interdire un film). On sent trop le plaisir qu'il a de se mesurer lui-même avec Kubrick, n'abordant jamais le caractère particulier de l'œuvre et de l'homme.

Prenons l'histoire du ralenti. Chez Peckinpah il est inclus dans un montage très fragmenté, rapide, enchaînant les points de vue. Il s'agit de dilater le temps, de donner une respiration au sein des déchaînements de violence. Chez Kubrick, qui l'a peu utilisé, c'est tout autre chose. Il s'agit de donner du poids à un moment précis, celui de la mort de l'un de ces soldats que l'on suit dans un tourbillon ininterrompu depuis le début du film. Là, il est isolé et le ralenti, comme le plan subjectif juste avant, très large, accentue le sentiment d'isolement et de vulnérabilité. Chez Peckinpah c'est un point virgule, chez Kubrick c'est un point final. On peut dire aussi que chez Peckinpah c'est une façon de faire avancer l'action en la morcelant, alors que chez Kubrick c'est une suspension du temps pour figer l'action. Il est difficile de croire que Godard ne fait pas la différence d'autant que le ralenti kubrickien est proche de celui qu'il utilisa dans Sauve qui peut (la vie). Donner de la densité à un instant , à un geste bien particulier. Et celui d'Alvarez n'est guère différent puisqu'il s'agit de figer, de densifier un instant, ici de douleur. La seule différence se situe au niveau du personnage. Alvarez fait un film dont le personnage est un peuple en lutte, disons comme quand Eisenstein fait Octobre (1927), alors que Kubrick fait un film sur des individus envoyés dans la guerre. Godard ne nous dit pas que Full metal jacket n'est pas un film sur la guerre du Vietnam, mais mais un film sur le conditionnement à la guerre et l'effet de ce conditionnement. C'est là que se situe le travail documentaire de Kubrick. La guerre du Vietnam, en tant que fait historique, politique, est une abstraction que Kubrick rend en ne montrant justement pas l'ennemi, en ne faisant aucun discours alors qu'Alvarez conclut son plan par un intertitre qui sonne comme un slogan. La guerre de Kubrick ce sont de jeunes gens qui tirent aveuglément sur la façade d'un bâtiment qui pourrait être de n'importe où. Et qui meurent parfois. Et quand ils découvrent leur ennemi, c'est une gamine de 13 ans. Car le contre-champ existe. Kubrick doute de l'homme quand Alvarez croit dans le peuple. Godard ne nous dit pas que Kubrick est un artiste misanthrope, obsédé de contrôle et farouchement individualiste. Comment imaginer qu'il ait pu faire un film « américain » ?

Côté mauvaise foi, la sortie sur les grands acteurs hollywoodiens jouant les officiers allemands est un grand moment. J'allais citer John Wayne mais, le saviez vous, il a bel et bien joué un commandant de navire allemand dans The sea chase (Le renard des océans – 1955) pour John Farrow. Il y est bien entendu un allemand anti-nazi. Inutile de vous dire qu'il y est crédible comme moi en pape. Évidemment très peu l'on fait. Stewart, Bogart, Cooper, Grant, McQueen, Eastwood, certainement pas. Et quand on voit ce qu'à donné Marlon Brando en officier de la Wermarch pour Edward Dmytryk, je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée. C'est un peu comme quand on a imposé des acteurs espagnols à John Ford pour faire les indiens dans Cheyenne Autumn (Les Cheyennes – 1964), cela ne fonctionne pas terrible. A plus forte raison, penser qu'un acteur américain puisse jouer un vietnamien, c'est difficilement imaginable. Tant qu'au contraire...

Ce dont Godard ne parle pas, qui est essentiel et sur lequel on pourrait se rejoindre, c'est la différence d'accès aux films entre Kubrick et Alvarez, une différence économique qui est aussi un acte politique. Mais chacun des deux faisait les films qui lui ressemblait. Les deux visions sont complémentaires, pas antagonistes. On peut penser à bien des films qui auraient été plus pertinents pour la démonstration de Godard. Mais il lui fallait un adversaire à sa taille.

05:26 Publié dans Cinéma, Panthéon, Réalisateur | Lien permanent | Commentaires (12) | Tags : jean-luc godard, stanley kubrick, santiago Álvarez | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

25/02/2010

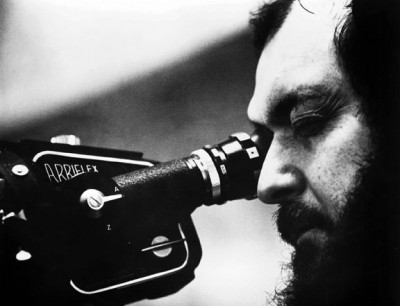

Quelqu'un peut m'enlever ça ?

Stanley Kubrick sur le tournage de Dr Strangelove (Dr Folamour -1964). Où il apparaît qu'un metteur en scène doit savoir braver le vertige et les lois de l'équilibre. (Source LATimes blog)

14:57 Publié dans Ça | Lien permanent | Commentaires (6) | Tags : stanley kubrick | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

07/05/2008

Joli mai : les affiches partie 1

De haut en bas : 2001 de Stanley Kubrick (source Carteles) ; Horí, má panenko (Au feu les pompiers) de Milos Forman (source Posteritati) ; Baisers volés de François Truffaut (source Soundtrack collector) et Vado, l'ammazo e torno (Je vais, je tire et je reviens) d'Enzo G. Castellari (source Data movie cover).

07:41 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : mai 68, affiche, stanley kubrick, milos forman, françois truffaut, enzo g. castellari | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

18/07/2005

Burton, Kubrick et chocolat

Qu'attendre, à priori, d'une nouvelle adaptation de Charlie et la Chocolaterie, adaptation d'un classique de la littérature enfantine écrit en 1964 par Roald Dahl ? Attendre Burton et ne pas avoir d'à-priori, ce n'est pas beau.

Dans ce film, c'est une nouvelle fois le côté étrange de Tim Burton qui fonctionne, ce côté étrange que l'on a aimé dans Beetlejuice ou Edwards aux Mains d'Argent, ou Ed Wood. Ce côté qui fait qu'un jeune illustrateur veut entrer à tout prix chez Disney pour y faire un film comme Vincent, avec une star des films d'horreur (Vincent Price pour ceux qui n'ont pas vu ce petit bijou). Disney remerciera vite le jeune illustrateur. Il y a des choses avec lesquelles on ne s'amuse pas. Chez Burton, si, on peut s'amuser de tout. Des têtes coupées, des chiens raccommodés, des réalisateurs à pull angora.

Charlie et la Chocolaterie est un délice de double niveau. Au premier étage, un conte édifiant à la manière de James et la Pêche Géante (c'est aussi un conte de Dahl). Un monde coloré façon Oz, des numéros musicaux épatants, de l'humour, une morale familiale sans bavure. Au second étage, Burton se lâche comme rarement lors de la visite de cette usine sinistre extérieurement, angoissante à l'intérieur, construite en cercles comme l'Enfer de Dante. Ca commence avec ces marionnettes de cire qui se mettent à fondre comme dans le film avec... Vincent Price. Ca se poursuit avec l'apparition de Willie Wonka, Johnny Deep au mieux de sa forme, changeant d'expression toutes les secondes, qui m'est apparu comme une sorte de Michael Jackson, avec son visage blafard, inhumainement lisse, ses gants violets qu'il ne quittera jamais. Wonka-Jackson qui fait visiter son palais à des enfants, mais prudence, accompagnés d'un parent. Difficile de ne pas y penser. Wonka-Deep, c'est un peu le grand méchant loup de Tex Avery : on voit les dents. Ou plutôt, dans le contexte, la petite fêlure dont on ne sait jamais où elle va l'emmener. Tout cela nous met délicieusement mal à l'aise. Comme avec ces références insistantes à l'univers de Kubrick. Pas vraiment une référence pour enfants, non ? C'est pourtant avec les mots d'Orange Mécanique que Wonka-Deep répond à un sale gosse prétentieux. C'est pourtant autour d'une séquence de 2001 qu'est construite l'une des séquences clefs du film, critique en règle, bien que convenue, de l'influence de la télévision sur les enfants. Mal à l'aise, enfin, avec ces étranges Oompa Loompa , drôles, certes, mais quelque peu curieux, avec leur unique visage à la limite du zombie.

Convenue disais-je, oui, parce que le film, toujours en décalage, joue avec ce qu'il dénonce. On torture gentiment les enfants mal élevés, mais, au final, on construit sa fortune sur leurs envies. Comme dans nombre des films de Burton, on est toujours en équilibre entre la tentation de la franche déviance (Edwards, Wood, Jack...) et une morale bien sage (la famille, la communauté...). Frankenstein chez Disney, on n'en sort pas. Il y a une scène qui me semble révélatrice à ce sujet : La fillette gâtée qui se voit entourée par les écureuils me fait irrésistiblement penser à celle de la scène d'ouverture du Monde Perdu de Spielberg. Elle aussi se retrouve entourée de « gentils» dinosaures gros comme des... écureuils. La différence entre les deux fillettes, c'est que celle de Spielberg est dévorée vive. Hors champ, il ne faut pas exagérer.

08:30 Publié dans Film | Lien permanent | Commentaires (11) | Tags : Tim Burton, Stanley Kubrick | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |