09/12/2025

Les joies du bain: quinze ans

En écho, quinze ans après la toute première publication de cette série, une photographie publicitaire pour le célèbre bain de Claudia Cardinale dans C'éra una volta il west (Il était une fois dans l'Ouest – 1968) de Sergio Leone. Photographie © Paramount.

15:15 Publié dans Les joies du bain | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : claudia cardinale, sergio leone | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

10/09/2019

Il était une fois...

Belle archive de la RTS (Radio télévision Suisse". Sergio Leone parle de son film C'era una volta in America (Il était une fois en Amérique, 1984) dans un français impeccable. Entretien mené par Christian Defaye pour l'émission Spécial Cinéma du 14 mai 1984.

21:30 Publié dans Panthéon, Réalisateur | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : sergio leone | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

22/12/2014

1972 en 10 (autres) films

Belle année de cinéma que 1972 comme le montre la rétrospective de l’équipe de Zoom Arrière. Une année où se côtoient les maîtres au sommet de leur art (Buñuel, Fellini, Pasolini, Bresson, Rohmer, Kubrick, Peckinpah, Leone, Cassavetes...), l'explosion du nouvel Hollywood avec Coppola, Bogdanovich, Friedkin, Ritchie, Sarafian, Pollack entre autres, et un cinéma de genre toujours dynamique et inventif avec les films de Martino, Baldi, Siegel, Ho, Sasdy, Hough ou Carnimeo. Comme le montre avec limpidité l'éditorial en images d’Édouard, la violence est la caractéristique majeure de l'époque, se déclinant de multiples façons et en repoussant chacune à leur façon la représentation. Le sexe n'est pas en reste, se mêlant à la violence pour secouer le spectateur dans des scènes qui vont marquer l'imaginaire et provoquer la polémique comme les viols de Deliverance et A clockwork orange (Orange mécanique), les rapports sado-masochistes de Lo strano vizio della Signora Wardh (L'Étrange Vice de madame Wardh) ou La cagna (Liza). Rien n'est plus sacré, Marlon Brando passe le beurre et John Wayne se fait tuer dans le dos par un affreux chevelu. Voici dix film qui participent de cette année exceptionnelle. Photographies DR.

10:01 Publié dans Blog, Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : peter sasdy, ferdinando baldi, michael ritchie, sergio léone, richard c. sarafian, sergio martino, jean yanne, mark rydell, meng-hwa ho, sidney pollack | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

19/08/2014

1969 (Quand parle la poudre)

C'est partit pour un retour en 1969 sur Zoom Arrière avec un éditorial ébouriffant de Frédérique. Sacrée belle année de cinéma dans les salles françaises pour clore la décennie. Il y a en ce qui me concerne une demi-douzaine de films de chevet, signés Truffaut, Leone, Peckinpah, Edwards, Corbucci ou Molinaro, et un cinéma venu des quatre coins du monde qui offre des œuvres majeures des cinéastes Rocha, Rohmer, Tarkovski, Costa-Gavras, Bunuel, Fischer, Ferreri, De Toth, sans compter tous ceux que je n'ai pas vus mais dont mes camarades disent tant de bien.

Ce qui me frappe pourtant, c'est l’impressionnante concentration, façon feu d'artifice, de westerns de haut vol. Le western à l'italienne offre aux français une sorte de bouquet final par le jeu du hasard des dates de sortie. Nous verrons donc, concentrés sur douze mois, l'aboutissement des œuvres des trois Sergio, Leone, Corbucci et Sollima. Le premier donne son film le plus ambitieux et rend hommage à John Ford en filmant quelques plans à Monument Valley même tout en pervertissant l'image des yeux bleus du "all american" Henry Fonda. Le second va au bout de sa veine nihiliste et sarcastique avec l'aide d'un Jean-Louis Trintignant aussi mutique qu'il était bavard à Clermont-Ferrand. Le troisième concentre sur les écrans sa trilogie politique avec Tomas Milian, royal en paysan frustre, rebelle et débrouillard. Derrière eux, comme l'écume, plusieurs films de belle tenue qui témoignent de la vitalité d'un cinéma de genre sur le point d'entrer en décadence.

Et, comme un passage de témoin, aux États-Unis, Sam Peckinpah remis de ses déboires avec les producteurs, peut réaliser avec The wild Bunch, le film du grand retour du western au pays natal. Clôturant dans le sang et la poudre des années soixante déprimantes, il reprend le genre là où l'avait laissé Ford dans The man who shot Liberty Valance (1962) et y intègre tout ce qui est né de formel du passage en Europe en y réinjectant le regard moral et humaniste des grands classiques américains. L'hommage à Ford ne passe pas comme chez Leone par le symbole mais par un état d'esprit. Dit autrement, ses Deke Thornton et Pike Bishop sont de la même trempe que Tom Doniphon et ce dernier, quand il s'efface, pourrait bien être partit pour le Mexique. Ce faisant, le grand Sam ouvre la porte à un nouveau western américain qui donnera de belles choses dans les années soixante-dix. Comme un échauffement, Sydney Pollack trousse un aimable Scalphunters.

Photographies DR

16:48 Publié dans Blog, Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : sergio léone, sergio sollima, sergio corbucci, sydney pollack, giuseppe colizzi | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

19/06/2014

Bande annonce

Magnifique bande annonce composée d'extraits de tournage du premier volet Per un pugno di dollari (Pour une poignée de dollars - 1964) pour la ressortie des trois westerns du maestro Sergio Leone avec Clint Eastwood. Un document pour l"histoire. A noter le titre de tournage : Il magnifico straniero.

14:22 Publié dans Curiosité, Panthéon | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : sergio léone | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

18/06/2014

Le trio infenal

14:14 Publié dans Panthéon | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : sergio léone | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

14/05/2014

Mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir leur raconter ?

L'angoisse du metteur en scène avant le plan

Sergio Leone et son équipe en pleine attente sur le tournage de Per un pugno di dollari (Pour une poignée de dollars - 1964). Clint Eastwood n'était pas réveillé ? DR

13:05 Publié dans Cinéma, Panthéon | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : sergio leone | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

31/12/2013

1961 en 10 (autres) films

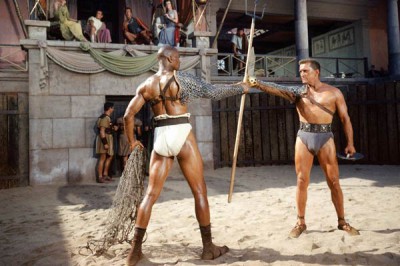

Pour bien fêter la fin d'année, permettez moi de vous offrir un bilan de l'année... 1961 telle qu'explorée par l'équipe de Zoom Arrière. 1961, Ce sont Rocco, ses frères, Lola, les héros urbains de Samuel Fuller, Mabuse, les jardins étranges de Resnais et les Désaxés de Huston. Mais 1961, belle année finalement, grâce à l'Europe, le Japon et les outsiders américains, ce fut aussi l'année de la découverte tardive d'un film précieux d'Ingmar Bergman avec le visage de Eva Henning, de Spartacus, de la première mise en scène de Jerry Lewis dans un palace, d'un vélo d'appartement et d'une engueulade en Série Noire, de Claudia Cardinale toujours resplendissante, de Charlton Heston héroïque au possible, d'un loup-garou anglais, d'un Colosse à Rhodes et d'une belle Oldsmobile branquignolesque, tandis que perché sur sa tour, le guerrier solitaire attend de donner l'inspiration à un Sergio romain. Photographies DR piquées un peu partout.

18:47 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : ingmar bergman, jerry lewis, stanley kubrick, robert dhéry, akira kurosawa, anthony mann, sergio léone, mauro bolognini, jean luc godard, terence fisher | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

10/09/2010

Mauvais souvenirs - Partie 2

On est parfois trahi par soi-même. Ma plus douloureuse expérience physique, je la dois à une séance hélas inoubliable du Casino (1996) de Martin Scorcese. C'était une séance du dimanche matin. Je tenais à voir le film mais, la veille, j'étais souffrant ou j'avais un peu trop bu, je ne me souviens plus. Ce dont je me souviens bien, c'est que j'avais les entrailles tordues pire que John Hurt dans le Nostromo. Le problème, c'est que le film dure pas loin de trois heures et qu'il est bon. Enfin, j'étais complètement accroché. Pas question donc de m'interrompre pour filer aux toilettes et manquer un plan. En fait, vu le montage de Scorcese, c'est un paquet de plans que j'aurais manqué à chaque interruption. Je me suis donc accroché, m'agitant dans mon fauteuil comme un ver, développant un mal de tête carabiné, les yeux brûlants, pleurants. Je suivais le film avec rage. Tenir, il faut tenir, comme un marines rampant sur Omaha Beach, j'ai tenu. A quel prix, je n'ose le dire. C'était une expérience limite dont je ne sais finalement pas trop comment elle a influencé ma vision du film. Mais maintenant, quand je suis malade, je reste chez moi.

Pour rester sur l'exploit physique, il y a eu, mais c'est devenu rare, l'état des fauteuils. A Nice, au milieu des années 80, nombre de petites salles ont fermé. Elles vivotaient et ne faisaient aucun investissement en terme de confort. J'ai un souvenir très vif d'une séance de C'era una volta il west (Il était une fois dans l'ouest – 1968) de Sergio Leone au cinéma Ritz sur la zone piétonne. C'était un cinéma avec trois salles, dont une était consacré au porno et les deux autres oscillaient entre semi-exclusivités et reprises parfois incongrues comme un peplum de Vittorio Cottafavi qui n'est pas à sa gloire. Cette fois là, c'était le Leone et un Leone en salle, ça ne se refuse pas. Problème, le Ritz avait des fauteuils assez anciens, épais, marrons, imitation cuir avec la rudesse d'un parpaing. Supporter les presque trois heures (encore) du film sur un tel fauteuil relève de l'exploit vertébral. Cette fois aussi, j'ai tenu (quel héros !) mais ce fut rude d'autant que la copie n'était pas de la première fraîcheur. Rayures, coupes sauvages, fin et début de bobines hachés, son pourri, de quoi se réjouir de voir le film dans la superbe édition DVD qui lui a été consacrée et renier ces fichues salles de quartier. Mais qu'est-ce que je dis moi ?!

Au seuil du multiplexe. Photographie source : Film reference

J'ai vécu l'enfer du multiplexe. Si. J'en avais eu un avant-goût en Belgique, pour une séance en IMAX, assez spectaculaire pour que j'oublie l'environnement. Mais mon expérience avec film s'est faite sur un redoutable navet. Je me suis laissé convaincre par ma compagne et sa soeur d'aller à une séance du samedi soir d'un multiplexe varois pour The Avengers, la version cinéma de Chapeau melon et bottes de cuir réalisée en 1998 par Jeremiah S. Chechik. C'étaient les vacances, nous étions en famille, je suis un admirateur de la série télévisée et des tenues cuir d'Honor Blackman puis de la divine Mrs Peel, je ne me suis pas trop fait prier. Le problème, c'est l'environnement. La salle est située au coeur d'une zone commerciale, le genre d'endroit que j'évite autant que possible. En face, un grand parking. De l'extérieur on dirait un hangar. A l'entrée, on se croirait face à une batterie de caisses d'hypermarché. Il y a des vigiles et j'imagine, des caméras de surveillance. J'ai surtout été heurté par la vision d'un vigile avec son chien, une de ces grosses bestioles que je déteste genre molosse. Mais qu'est-ce que ça vient foutre au milieu d'une salle de cinéma !? Dedans, c'est code couleurs a tous les étages, ça ressemble à tout, ça ne ressemble à rien. La salle est confortable, certes ce ne sont pas les sièges du Ritz, mais pour accéder à sa place, il faut marcher sur un tapis, un véritable tapis de pop-corn, de gobelets de papier, de sachets en tout genre. Immonde. En Hollande, je me souviens des canettes de bière en verre qui roulaient sous les sièges, mais il y avait une ambiance bon enfant et puis la salle était jolie. Misère. Avec ça, le film a été une déception terrible malgré Uma Thurman qui prenait la pose. Sean Connery cabotinait tant et plus, Ralph Fiennes était transparent, le film était raté dans les grandes largeurs. Jamais remis les pieds dans un endroit pareil. C'est peut être l'âge mais je m'y sens trop oppressé, l'odeur du pop-corn m'écoeure, l'horreur, l'horreur...

Ceci dit, on peut se heurter à d'autres problèmes dans les salles dignes de ce nom. Je ne compte plus les copies douloureuses, les mises au point hasardeuses, les lignes jaunes (blanches ou vertes) baladeuses et le son réglé comme il peut. Dans cette catégorie j'ai une affection toute particulière pour une projection de Dracula, prince of darkness (Dracula, prince des ténèbres – 1966) du grand Terence Fisher, projection à la cinémathèque de Nice que je vénère par ailleurs. Les films estampillé Hammer, c'est pas tous les jours que l'on a la chance de pouvoir les voir en salle, surtout en province. L'occasion était belle et si ce souvenir m'est pénible, c'est qu'il était associé à un grand espoir. Le film commence, grand écran, Techniscope sur toute la largeur, couleurs impeccables rendant pleine justice à la photographie de Michael Reed. Le film semblait avoir été tourné la veille. Pendant une vingtaine de minutes, c'est le bonheur. Deux couples se retrouvent dans un étrange château, l'un d'eux s'engage dans les couloirs sombres et puis patratas, Dracula est là, bagarre, Dracula tombe dans les douves gelées du château, il meurt, The end. Au bout de trente minutes ? Tiens non, nous revoilà ailleurs, Dracula ressuscite un peu plus tard. C'est le bon vieux coup de l'inversion de bobine. Sauf que cette fois, mis à part la première, aucune autre ne sera à sa place. Un vrai loto. Impossible de comprendre quoi que ce soit, pourtant, ce n'était pas non plus du Bergman. Un ami, un véritable fan, est ressortit en maudissant le projectionniste. Moi j'y suis retourné le dimanche suivant. Nous étions invités.

Pauvre bête ! (Photographie source Nova)

Parmi les mauvais souvenirs, il y a les films qui mettent mal à l'aise. Généralement, c'est voulu. Haneke le fait exprès. C'est pour secouer un peu le spectateur. Ça peut faire du bien mais il y a la manière. J'ai aimé être secoué par Oshima ou Pasolini et pourtant il y eu des séances terribles. Avec le temps, j'ai compris que je suis mal à l'aise quand il y a un brouillage entre la fiction et le réel dans le cadre d'une fiction. Typiquement, certaines scènes de sexe, quand je n'ai plus l'impression qu'elles sont jouées (hors films érotiques) peuvent me mettre mal à l'aise. J'ai beaucoup de mal aussi avec des scènes où les personnages se font faire une piqûre, que se soit pour se droguer, se soigner ou se faire tuer. Il faut dire que j'ai une sainte aversion pour les seringues. J'ai aussi un peu de mal avec la façon dont on traite les animaux. Le cafard de Leone et les poulets de Peckinpah (même si on les voit ensuite rôtis et mangés) me font tiquer. J'avais ainsi beaucoup souffert sur un film tchécoslovaque Konec srpna v Hotelu Ozon (Fin août à l'hôtel Ozone – 1966) de Jan Schmidt. On y suit les déambulation d'une dizaine de jeunes femmes dans un monde apocalyptique d'où les hommes ont disparu, ou presque. L'ambiance n'est pas folichonne mais bon. Le problème, c'est que les donzelles rencontrent au long du scénario divers animaux grandissant en taille et se rapprochant de l'homme (d'où allégorie) et qu'elles ont la sale manie de les tuer. La sale manie du réalisateur, c'est de le montrer en détail avec un sadisme d'autant plus gênant qu'il n'est pas truqué. Au début, c'est une mouche ou une araignée, on passe. Puis c'est un serpent écrasé par une pierre. Je m'agite un peu. Quand on passe à la vache puis au chien, ça commence à bien faire. J'imagine que c'était voulu mais j'ai passé un moment très pénible.

Je terminerais par un petit gars bien de chez nous, Gaspard Noé avec son incontournable Irréversible (2001). Là encore, j'imagine que le sale goût dans la bouche quand on ressort est prévu avec le film. Mais en ce qui me concerne, ce n'est pas tant le fond qui m'a gêné (j'en ai vu d'autres), que la forme. La scène du viol du personnage de Monica Bellucci aurait suffit à me faire détester le film, en partie à cause de ce que j'ai écrit dans le paragraphe précédent, en partie parce que c'est interminable et que, comme chez Haneke, je n'avais qu'une hâte, c'est qu'ils en finissent. Mais le plus éprouvant, c'est la première scène, celle du night club, encore une fois pas tant pour sa violence que pour son traitement. La musique techno à fond, les flashs rouges et les effets de stroboscope, c'est juste pas possible. Au bout de cinq minutes, j'aurais avoué tout ce que l'on voulait. C'est le film, en tant qu'objet, le plus agressif que j'ai jamais vu. Je ne vois pas au nom de quoi je devrais endurer un truc pareil. J'ai rien fait, j'le jure. Mais je suis maso, j'ai repris un morceau de Noé dans le film à sketches Destricted (2006), même mise en scène avec les mêmes effets. Là, j'étais prévenu, j'ai réussi à me mettre dans un état second. De temps en temps, j'ouvrais un oeil et je vérifiais si le cauchemar ne s'était pas achevé.

08:45 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (11) | Tags : sergio leone, martin scorcese, jan schmidt, jeremiah s. chechik, terence fisher, gaspard noé | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

24/03/2010

Les joies du bain

Charles Tatum a ses hotties reading, Peter Nellhaus a ses coffee break, je voulais, moi aussi, commencer une collection qui me permette de satisfaire aux instincts les plus fétichistes de ma cinéphilie. Ce sera donc les joies du bain, le plus régulièrement possible et dans toutes les baignoires possibles. Pour commencer, un classique : Claudia Cardinale avec sa brosse et sa mousse dans C'éra una volta il west (Il était une fois dans l'Ouest – 1968) de Sergio Leone. Capture DVD MGM.

22:50 Publié dans Les joies du bain | Lien permanent | Commentaires (19) | Tags : claudia cardinale, sergio leone | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |