09/05/2025

"Sergio Sollima, le cinéma au couteau", le livre !

Après bien des péripéties, j'ai le très grand plaisir de vous annoncer la sortie de mon nouveau livre Sergio Sollima, le cinéma au couteau, aux éditions Rififi. Il est désormais disponible chez l'éditeur (cliquez sur l'image ci-dessous), dans les librairies Metaluna (Paris), Ombres Blanches (Toulouse) et Mollat (Bordeaux), mais vous pouvez le commander via votre libraire favori.

Pour les cinéphiles et amis niçois, je serai à la Cinémathèque de Nice le samedi 7 juin pour une séance de dédicaces et une présentation du film Saludos Hombre (Corri uomo corri, 1968) en version restaurée.

En guise de présentation, voici la quatrième de couverture :

Cinéaste de l'âge d'or du cinéma de genre italien, Sergio Sollima est une personnalité fascinante, tour à tour étudiant aux côtés de Michelangelo Antonioni, partisan durant la Seconde Guerre Mondiale, critique, scénariste, homme de théâtre et de télévision. Si sa filmographie est relativement modeste, Sergio Sollima a su marquer son époque par la création de personnages mythiques, tels que l'agent 3S3, Cuchillo et Sandokan (adapté de Salgari), et par la réalisation de films phares dans les genres qu'il a explorés : Colorado, Le Dernier Face à face, ou encore Revolver. Du western au polar, du cinéma d'aventure à l'espionnage, Sergio Sollima a également insufflé à ses films son engagement politique et humaniste, né des années sombres du fascisme. Malgré son apport conséquent au cinéma italien, ce réalisateur n’avait jusqu'ici jamais fait l'objet d'un ouvrage de référence.

Avec Sergio Sollima, je vous propose de traverser six décennies de cinéma italien à travers la vie et de l’œuvre de ce cinéaste d'anthologie.

13:01 Publié dans Evènement, Livre | Lien permanent | Commentaires (7) | Tags : sergio sollima | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

23/09/2024

Sergio Sollima, le cinéma au couteau : précommandes sur le site éditeur

Avec le mois d'août, les vacances, la chaleur, un objectif un peu trop ambitieux, tout ça, la campagne de précommandes de mon nouvel ouvrage Sergio Sollima, le cinéma au couteau, n'a pas aboutit malgré un résultat finalement encourageant. Nous ne nous décourageons pas.

La campagne est reprise sur le site de l'éditeur avec les mêmes conditions sur la gratuité des frais de port, jusqu'au 15 octobre, avec le code "early birds sollima". Il y a même un QRcode pour celles et ceux qui savent s'en servir ! Et quoiqu'il arrive la sortie du livre est prévue pour novembre. Qu'on se le dise !

Le site de l'éditeur : https://editionsrififi.com/produit/sollima/

Le QRcode :

18:33 Publié dans Livre | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : sergio sollima | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

16/07/2024

Sergio Sollima, le cinéma au couteau : ouverture des précommandes

Cette fois-ci, c'est (vraiment) parti ! J'ai le plaisir, l'honneur et l'avantage de vous présenter mon nouvel ouvrage consacré au cinéaste Sergio Sollima. Le livre va sortir aux éditions Rififi et les précommandes sont ouvertes sur KissKissBankBank (lien sur l'image ci-dessous).

Après Sergio Corbucci, je me suis replongé dans les grandes heures du cinéma de genre italien, mais avec Sollima, ce serait réducteur. Tel un homme de la Renaissance, Sollima fut artiste et aventurier, voyageur et soldat, intellectuel et populaire, humaniste et maître de son destin. Né un an avant la prise du pouvoir par Mussolini, il s’engage comme partisan pendant la Seconde Guerre Mondiale. Marxiste et catholique, il sera tour à tour critique et écrivain de cinéma, dramaturge pour le théâtre, et enfin scénariste et réalisateur de films. Il fut amateur de westerns avant d’en réaliser lui-même, adepte des arts martiaux, sensible aux mouvements du monde de son temps. Il parlait un français impeccable, tout comme son ami Sergio Leone, et empruntait les routes d'Asie comme d'Amérique, se sentant citoyen du monde.

On lui doit une œuvre de cinéma qui s’étend sur trois décennies de l'histoire du cinéma italien. Comme pour tous les réalisateurs ayant œuvré dans le cinéma populaire à son âge d'or, soit de la fin de la seconde guerre mondiale à la crise de la fin des années soixante-dix, Sergio Sollima a touché à tous les genres en suivant les mouvements impulsés par les succès du moment. Scénariste de mélodrames puis de péplums dans les années cinquante, il débute dans la réalisation par une comédie à sketches, puis aborde successivement le film d'espionnage, le western, le polar, le thriller, œuvrant toujours avec intelligence et exigence.

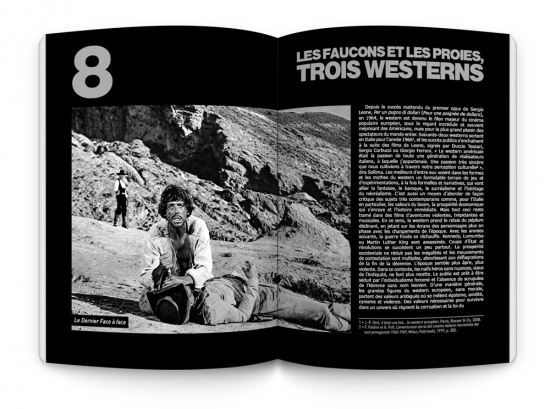

Pour le western, ce sera Colorado (1966) avec Lee Van Cleef, suivi du Dernier face à face (1967) avec Gian Maria Volonte et Thomas Millian. Pour le thriller, Il offrira à Charles Bronson un des rôles majeurs de sa carrière européenne dans La Cité de la violence (1970). Pour le polar, ce sera Revolver (1973), point d'orgue du poliziottesco marqué par les années de plomb, opposant Oliver Reed à Fabio Testi. Il laisse sur grand écran une filmographie, plutôt modeste, de 13 films mais qui a marqué les esprits comme elle a le plus souvent séduit le public.

Quand les difficultés s'accumulent, il passe sans état d'âme au petit écran et poursuit sa carrière à la télévision publique, refusant de brader son talent comme nombre de ses collègues. Il marquera ainsi l’histoire du feuilleton sur le petit écran avec Sandokan en 1976 puis évoquera ses années de jeunesse avec deux mini séries remarquables : I ragazzi di celluloide en 1981 et 1984. Quelques films encore puis, après l'échec d’une nouvelle suite à Sandokan en 1996, il prend sa retraite des plateaux et se consacre à accompagner la redécouverte de son œuvre par de nouvelles générations. Une œuvre qui a bien traversé les années, que ce soit par l'élégance et l'inventivité de ses mises en scène, l'humanité sensible de ses récits, fables d'aventure mêlant intimement action et réflexion, et l'intelligence avec laquelle Sollima aborde ses thèmes de prédilection: les mécanismes de la violence, le sens de l'engagement et l'aspiration à la liberté.

Sergio Sollima, le cinéma au couteau est un livre de 252 pages broché, au format 17x24.

16:59 Publié dans Evènement, Livre | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : sergio sollima | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

27/01/2017

Éloge de la fuite

Corri uomo corri (Saludos hombre ! - 1968), un film de Sergio Sollima

Corri uomo corri ! (littéralement : Cours homme cours) est le titre du troisième et dernier western réalisé par Sergio Sollima en 1968. C'est aussi une injonction qui prend une valeur programmatique tant l’avertissement pourrait s'appliquer à nombre de héros du metteur en scène romain. Cuchillo, « Beauregard » Bennet, Jeff Heston le truand retiré des affaires dans Città violenta (1970), le duo improbable de Revolver, Sandokan et le corsaire noir, même les anti-nazis de Berlino '39 (1992). Tous ces personnages sont en mouvement, un mouvement qu'ils n'ont pas choisi mais qui est rendu indispensable par le déchaînement de forces de destruction, menaces mortelles pour leur existence même. Une lecture un peu rapide des films de Sergio Sollima peut faire de ces forces celles de la réaction : puissance coloniale, armée, police, organisations maffieuses, gros capitalisme. A dire vrai, elles le sont et le public populaire de la fin des années soixante ne s'y est pas trompé, faisant d'un personnage comme celui de Cuchillo une icône révolutionnaire pas très loin de Che Guevara, comme de Sandokan, incarné par l'acteur indien Kabir Bedi, rare star internationale non occidentale comme Bruce Lee, symbole du tiers-monde en révolte. Sollima propose ainsi des figures héroïques atypiques à forte charge symbolique et politique. Les duels de Cuchillo armé de son couteau contre ses antagonistes aux armes modernes sont la traduction cinématographique de ces luttes inégales entre Nord et Sud. Mais il serait dommage de se limiter à cette lecture façon lutte des classes. Comme ses confrères les plus doués, Sollima est à la fois plus nuancé et plus radical. Nuancé parce qu'aux forces contre-révolutionnaires, il n'oppose pas une révolution idéalisée portée par je ne sais quel Zorro, mais une autre forme de violence tout aussi redoutable pour le héros souvent pris entre deux feux où le pire danger peut venir de l'intérieur, comme pour Beauregard ou Sandokan. Plus radical parce qu'au fond d'eux-même, ses héros sont d'abord des individualistes, en lutte contre tous les systèmes.

Les personnages de Sollima fuient aussi quelque chose de leur passé, quelque chose qui est à l'intérieur d'eux-même et que leurs aventures les obligent à affronter. Leur fuite face aux figures de l’oppression se double d'une fuite personnelle face à leurs responsabilités, sociale quand il s'agit de leur rapport aux femmes et à la famille, à ce que on pourrait qualifier de morale ou d'éthique quand il s'agit de leurs rapports à leurs semblables, à ce peuple dont ils sont issus, et à l'argent. Cette double fuite est donc sous-tendue d'une évolution du personnage vers une prise de conscience et l'acceptation de responsabilités, personnelles ou collectives, évolution qui n'est pas toujours sans douleur (le meurtre de l'enfant dans Faccia a faccia) mais qui peut à l'occasion se résoudre par une pirouette comique comme dans la relation entre Cuchillo et sa fiancée explosive Dolores jouée par la volcanique cubaine Chelo Alonso dans Corri uomo corri.

Ce qui est intéressant dans les films de Sollima, c'est que cette évolution est doublée de celle d'un personnage qui accompagne la fuite du héros, qui parfois fait partie des poursuivants. Ce sont des occidentaux, points de repères pour le spectateur européen ou américain, comme Nathaniel Cassidy joué par Donald O'Brien dans Corri uomo corri, Lady Marianne Guillonk jouée par Carole André dans Sandokan, le shérif Corbett joué par Lee Van Cleef dans La resa dei conti ou Siringo joué par William Berger dans Faccia a faccia. Plus intéressant encore, dans Faccia a faccia, le plus théorique de ses westerns, Sollima met en scène un intellectuel, le professeur Brett Fletcher incarné par Gian Maria Volonté, dont l'évolution se fait à l'inverse de celle de Beauregard, vers une dépravation par la violence et une faillite morale complète.

Ce motif de la fuite conditionne la mise en scène de Sergio Sollima et donne une grande cohérence à une œuvre qui ne compte qu'une quinzaine de titres. Le travelling est sa figure de style favorite, la fuite de Cuchillo dans les blés, le massacre dans le désert de Faccia a faccia, l’impressionnante poursuite automobile qui ouvre Città violenta qui vaut bien celles de Mad Max (1979) et de ses suites mises en boite par george Miller, sont autant de passages marquants au cœur d'un travail rigoureux sur le cadre qui donne une beauté classique aux films de Sollima, moins baroques que ceux de Leone ou de Corbucci. Peu intéressé par l'expérimentation formelle, le réalisateur accompagne le mouvement général avec ses hésitations, accélérations, pauses, boucles, et organise les confrontations en jouant sur la profondeur de champ, les cadres à l'intérieur du cadre et de rapides mouvements qui font évoluer la lecture d'une même image, dévoilant en plusieurs étapes les différents éléments qui la composent, par exemple un personnage qui en observe un autre ou qui se dissimule derrière un rocher. Sollima est un maître de ces images à tiroir qui jouent sur un suspense dosé avec soin. Les récits, dans lesquels Sollima lui-même s'implique le plus souvent, sont construits par ricochet, d'un décor à l'autre, par des changements de lieux parfois brutaux, épousant la traque dont le héros fait l'objet, les pièges et embuscades dans lesquels il tombe à répétition. Le monde se dérobe sous ses pieds et le danger peut survenir de n'importe quel point du cadre, le salut aussi.

Corri uomo corri a souvent été présenté par son auteur comme son film le plus politique, alors qu'il est le plus décontracté de ses westerns et que les deux précédents ont une construction dialectique plus évidente. C'est peut être que pour Sollima, ce film exprime quelque chose de plus profond quand à sa conception personnelle des choses, dégagé cette fois d'une rhétorique un peu artificielle. Cuchillo est cette fois seul en scène. Milian s'approprie le fait en chantant, récitant plutôt, la chanson qui ouvre le film sur les dessins naïfs illustrant les désastres de la guerre révolutionnaire. Bienvenue dans son univers. Le contrepoint occidental joué par O'Brien est moins marqué d'autant que l'acteur manque de la force de Van Cleef ou de Volonte. La chasse au trésor est un prétexte ludique doublé de la fuite riche en ressorts comiques du héros face à sa fiancée. Le personnage de Cuchillo avec un Tomas Milian très à l'aise dans ses espadrilles de paille est au centre de la confusion générale, traqué par deux agents français, par le professionnel américain Cassidy, par la bande de truands menés par Reza, par sa fiancée qui veut le ranger des voitures, par les révolutionnaires de Santillana qui ont une confiance très modérée dans son honnêteté, par l'armée mexicaine et les bons citoyens américains. Il est sans cesse ballotté d'une occasion à l'autre (Le vol de la montre, la rencontre avec Ramirez qui lui donne le secret du trésor, puis avec la belle Penny Bannington, membre de l'armée du salut qui sera une précieuse alliée), d'un sévice à l'autre (jeté en prison, torturé sur les ailes d'un moulin par les agents français, traîné dans le désert puis suspendu par Cassidy, suspendu de nouveau par l'armée avec un bâton de dynamite dans la bouche), d'un camp à l'autre, d'une frontière à l'autre.

Ainsi ballotté par les événements, victime d'un destin cruel qui s'acharne à plaisir, Cuchillo ne doit sa survie qu'à sa débrouillardise, son courage et son intelligence instinctive, avec une bonne dose d'humour. Seul face au monde avec comme dit l'expression populaire « sa bite et son couteau », il fait front et reste lui même. Elle est peut être là la dimension politique véritable voulue par Sergio Sollima, dans cet anarchisme viscéral, tout sauf intellectualisé, qui exalte un homme à l'état de nature. Cuchillo, malgré ses petites lâchetés, ses petits mensonges, ses petites fourberies, reste un modèle d'intégrité toute personnelle. Et c'est par ses actes seuls qu'il va influencer l'attitude de Cassidy à son égard comme autrefois celles de Siringo et de Corbett. Sollima propose donc à travers son personnage un modèle qui plonge ses racines dans les luttes révolutionnaires, de Garibaldi aux anarchistes espagnols en passant par les communards, et qui entre en résonance avec les mouvements de cette fin des années soixante. Un modèle qui n'est pas obsolète parce qu'il souffle sur lui le parfum de l'Aventure et ce qu'il faut de dérision pour lui conserver toute son humanité.

Corri uomo corri s'ouvre sur l'arrivée de Cuchillo à cheval, suivi par un panoramique tempéré, comme s'il arrivait du film précédent. Il se termine deux heures plus tard par un travelling à toute blinde sur les accents lyriques de la musique d'Ennio Morrricone, saisissant Cuchillo en pleine fuite, vaillant pourtant, toujours à cheval cette fois au grand galop, Cassidy à ses côtés et les soldats à leurs trousses. L'homme bifurque soudain et crie : « Cuchillo se ne va ! ». Cuchillo s'en va vers de nouvelles aventures, vers le début du film qui devient une large boucle sans fin aux embûches toujours renouvelées comme dans un dessin animé de Chuck Jones. La course, le mouvement, la fuite en avant comme essence de l’existence, comme vérité de la condition de l'homme. Alors, cours, homme, cours !

Photographies ARTE TV et Davido Cavicchioli. DR.

12:01 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : sergio sollima | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

22/07/2015

Sergio Sollima (1921 - 2015)

Le réalisateur Sergio Sollima entre Chelo Alonso (soupir !) et Tomas Milian sur le tournage de Corri, uomo, corri (Saludos hombre - 1968), l'un de ses superbes westerns. Mais ne le sont-ils pas tous ? Photographie Corriere delle sera avec un superbe article en italien, certes mais plein de belles images du maestro en action.

06:19 Publié dans Panthéon, Réalisateur | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : sergio sollima | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

19/08/2014

1969 (Quand parle la poudre)

C'est partit pour un retour en 1969 sur Zoom Arrière avec un éditorial ébouriffant de Frédérique. Sacrée belle année de cinéma dans les salles françaises pour clore la décennie. Il y a en ce qui me concerne une demi-douzaine de films de chevet, signés Truffaut, Leone, Peckinpah, Edwards, Corbucci ou Molinaro, et un cinéma venu des quatre coins du monde qui offre des œuvres majeures des cinéastes Rocha, Rohmer, Tarkovski, Costa-Gavras, Bunuel, Fischer, Ferreri, De Toth, sans compter tous ceux que je n'ai pas vus mais dont mes camarades disent tant de bien.

Ce qui me frappe pourtant, c'est l’impressionnante concentration, façon feu d'artifice, de westerns de haut vol. Le western à l'italienne offre aux français une sorte de bouquet final par le jeu du hasard des dates de sortie. Nous verrons donc, concentrés sur douze mois, l'aboutissement des œuvres des trois Sergio, Leone, Corbucci et Sollima. Le premier donne son film le plus ambitieux et rend hommage à John Ford en filmant quelques plans à Monument Valley même tout en pervertissant l'image des yeux bleus du "all american" Henry Fonda. Le second va au bout de sa veine nihiliste et sarcastique avec l'aide d'un Jean-Louis Trintignant aussi mutique qu'il était bavard à Clermont-Ferrand. Le troisième concentre sur les écrans sa trilogie politique avec Tomas Milian, royal en paysan frustre, rebelle et débrouillard. Derrière eux, comme l'écume, plusieurs films de belle tenue qui témoignent de la vitalité d'un cinéma de genre sur le point d'entrer en décadence.

Et, comme un passage de témoin, aux États-Unis, Sam Peckinpah remis de ses déboires avec les producteurs, peut réaliser avec The wild Bunch, le film du grand retour du western au pays natal. Clôturant dans le sang et la poudre des années soixante déprimantes, il reprend le genre là où l'avait laissé Ford dans The man who shot Liberty Valance (1962) et y intègre tout ce qui est né de formel du passage en Europe en y réinjectant le regard moral et humaniste des grands classiques américains. L'hommage à Ford ne passe pas comme chez Leone par le symbole mais par un état d'esprit. Dit autrement, ses Deke Thornton et Pike Bishop sont de la même trempe que Tom Doniphon et ce dernier, quand il s'efface, pourrait bien être partit pour le Mexique. Ce faisant, le grand Sam ouvre la porte à un nouveau western américain qui donnera de belles choses dans les années soixante-dix. Comme un échauffement, Sydney Pollack trousse un aimable Scalphunters.

Photographies DR

16:48 Publié dans Blog, Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : sergio léone, sergio sollima, sergio corbucci, sydney pollack, giuseppe colizzi | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

20/05/2005

Westerns all'dente

11:25 Publié dans Film | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : western, cinéma, Sergio Corbucci, Sergio Sollima | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |