20/11/2024

Les 25 èmes Rencontres Cinéma et Vidéo à Nice

Comme chaque année, je vais être très occupé en cette fin de novembre. Avec l'association Regard Indépendant que j'ai l'honneur de présider, nous organisons les Rencontres Cinéma et Vidéo à Nice? Ce sera la 25 ème édition cette année, autour du cinéma argentique et plus particulièrement le Super 8.

Visuel : Claude Valenti sur une image du film de Thierry Bonnaud

Toute l'équipe de Regard Indépendant a le plaisir de vous convier pour fêter les 25 ans des Rencontres Cinéma et Vidéo, du jeudi 28 au samedi 30 novembre à Nice, au sein des cinémas Variétés et Jean-Paul Belmondo (ex-Mercury) et de l'Espace Laure Ecard (arrêt tram Saint-Roch). Trois journées de découverte de pépites cinématographiques et de rencontres avec des passionnés du cinéma argentique qui viendront partager leur travail et leur enthousiasme, autour du réalisateur Rémy Batteault, notre artiste invité. L’événement s'inscrit dans L’Automne de l’Image, une initiative portée par La Bande Passante qui fédère sur notre territoire les festivals et événements dédiés au cinéma, la photographie et la vidéo, du 21 septembre au 1er décembre 2024.

Apple Cider Love

Regard Indépendant valorise depuis vingt cinq ans la création cinématographique indépendante, autour de la diffusion de la production émergente régionale. Des centaines d’œuvres de toutes sortes ont ainsi pu faire l'expérience d'une projection publique. Depuis 2004, nous mettons en avant l'utilisation du Super 8 par goût esthétique et pour le plaisir du défi technique permettant de retrouver l'intensité et l'exigence du « vrai » cinéma. Vingt collections, soit près de trois cent films en Super 8 ont ainsi été réalisés par une centaine de réalisatrices et de réalisateurs, et produits par nos soins.

Winter Of My Life

Le jeudi 28 novembre à 20h00, rendez-vous à l'Espace Laure Ecard, pour l'ouverture des Rencontres. Au programme, le Super 8 dans tous ses états avec un film collectif pour les 25 ans, un programme de nos amis anglais des Straight 8, des courts métrages de Rémy et Roger Batteault, de Vincent Le Port, à de nouvelles expérimentations associant musique et cinéma sous forme de ciné-concert.

Rémy Batteault animera au 109 un atelier de pratique du Super 8 avec développement de pellicule argentique le vendredi 29 novembre. La journée se poursuivra au Cinéma Jean-Paul Belmondo par une programmation « La musique en jeu » en partenariat avec le festival OVNi de Nice, puis « Souvenirs d'un futur rêvé » proposée par Marie-France Leccia. Vous y découvrirez des œuvres de Vivian Ostrovsky, Jeff Scherr, Ana Vaz ou Pedro Maia.

Cette année, la journée du samedi se tiendra au cinéma Variétés. Nous proposerons des classiques du Super 8 signés Valérie Donzelli, Valérie Mrejen et Sophie Letourneur, ainsi que Sur la plage de Belfast de Henri-François Imbert et Super 8 mon amour de Rémy Batteault.

La soirée sera, une nouvelle fois, l'occasion de découvrir la collection « 25 » lors du Grand soir du Super 8. Point d'orgue de cette 25e édition, les films, courts métrages réalisés selon le principe du tourné-monté, où le montage s'effectue lors du tournage, seront découverts par le public en même temps que par les réalisateurs et leurs équipes, au comble de l'excitation comme il se doit.

Les 25èmes Rencontres Cinéma et Vidéo à Nice

Du 28 au 30 novembre 2024

Espace Laure Ecard / Cinéma Variétés / Cinéma Jean-Paul Belmondo / Nice

Tarif unique 5 € - Pass Rencontres 20 € (tarif étudiants, chômeurs, précaires, 10 €)

Contact : regardindependant@gmail.com / Tel : 06 23 07 83 52

21:58 Publié dans Festival | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

02/10/2022

Le Grand silence à Nîmes

17:15 Publié dans Cinéma, Festival | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : sergio corbucci | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

02/08/2021

Cannes 2021, partie 2

Il y avait pas mal de motos dans les films de Cannes cette année. La scène qui ouvre Ha'berech (Le Genou d'Ahed) de l’israélien Nadav Lapid est très impressionnante. Une grosse cylindrée fonce sur la route sous une pluie battante. Son énorme, gros plans quasi abstraits, puissance de l'engin, vertige de la vitesse. Cette entrée en matière happe dans l'univers de Y., un réalisateur de cinéma qui prépare un film sur la militante palestinienne Ahed Tamimi qui, ayant giflé un policier lors d'une manifestation, en 2017, était devenu un symbole à la suite d'un retentissant procès. Elle s'était attiré une réflexion assez abjecte d'un député de la Knesset : « [il] aurait fallu lui tirer dessus, ne fut-ce que dans le genou. Au moins, elle aurait été assignée à résidence pour le reste de sa vie ». Cette histoire de genou donne son titre au film, mais ne constitue que l'introduction du film, Y. faisant un casting que Lapid filme en très gros plans étouffants, comme ceux de la moto sous la pluie.

Mais très vite, le film part dans une autre direction et Y., ailleurs. Le réalisateur est invité dans une petite colonie dans le désert, la vallée de l'Arava. il doit y présenter l'un de ses films dans un centre culturel à l'invitation de Yahalom, déléguée du ministre de la culture, qui admire son travail. Si Yahalom est sous le charme, elle doit néanmoins faire signer à Y. un document qui l'engage sur ses propos tout en les limitant, une sorte de censure à peine déguisée qui ne fait qu'aiguiser la colère du réalisateur. Lapid procède par longs monologues de son alter-ego (joué par le chorégraphe Avshalom Pollak), seul, face à Yahalom (jouée par la sensible Nur Fibak qui débute à l'écran), et au téléphone avec sa mère (ha ! La mère juive !), qui est atteinte d'un cancer mais est aussi sa proche collaboratrice. Il raconte enfin, en une succession de flash-backs, son expérience limite lors de son service militaire, démonstration par l'absurde de la situation. Ces passages nous font toucher du doigt, parfois jusqu'au vertige, la colère qui le ronge, qui bouillonne et déborde pour livrer un discours très politique et très virulent sur Israël et sa politique et ses valeurs. Virulent et désespéré, ce fond trouve sa forme dans un montage qui fait alterner de longs plans d'ensemble où le vide et la désolation des paysages vaut pour le pays tout entier, et des gros plans sur les visages des deux principaux protagonistes où l'on traque l'évolution de leurs émotions, sans savoir comment les confrontations vont se résoudre. Car ce qui me reste avec le recul, c'est cette tension sensuelle entre Y. et Yahalom, ces visages à quelques centimètres où l'on sent les souffles si proches, et le malaise pourtant, si prenant. Même si Ha'berech n'est pas un film aimable, car c'est un film de souffrance, c'est un film prenant que l'on a envie de consoler.

Le journal Libération ne recule jamais devant un bon mot. Pour BAC Nord de Cédric Jimenez, ils ont donné comme titre à leur article : « Police partout, cinéma nulle part ». Je n'ai pas vu le film mais ça m'a fait rire. Je suis bon public. C'est aussi un peu ce que j'ai ressenti devant Bonne mère de Hafsia Herzi. La jeune actrice révélée chez Abdellatif Kechiche, passée à la réalisation avec Tu mérites un amour (2019), fait ici le portrait de Nora, une mère-courage qui, dans un quartier nord de Marseille, représente le point d'ancrage d'une famille nombreuse et qui accumule bine des soucis. La faute aux hommes bien sûr, morts, absents, en prison, feignants, au choix. Il n'y a que le plus jeune qui porte encore un peu d'espoir. Loin de moi l'idée de réfuter cette situation, mais l'effet d'accumulation manque un rien de nuance. Le projet de faire, à travers Nora, le portrait de sa propre mère en vaut bien un autre mais le film en reste à cette idée de portrait. Bonne mère ne possède aucune ligne dramatique, aucune tension réelle, rien de ce qui fait le prix du cinéma, pour donner un repère, de Robert Guédiguian. Et je ne parle pas d'une dimension politique ou d'une réflexion sociale qui pourraient être intéressantes. Quand au cinéma, Herzi filme caméra au poing, dans des lieux authentiques mais neutres, sans véritable effort de mise en scène. Elle alterne gros plans, émouvants parfois, de son héroïne, et scènes de groupe dans lesquelles on sent trop l'improvisation. L'abattage des comédiens, surtout des comédiennes, toutes débutantes, insuffle un peu de vie aux micro-situations (un repas, un passage assez drôle où deux des filles tentent une expérience de prestation sadomasochiste). Un film désarmant par sa candeur comme par sa légèreté.

Passons au Mexique pour une autre mère-courage, mais d'un tout autre calibre avec le film de Teodora Mihai, La Civil. Cielo, jouée par la vétérante Arcelia Ramirez, voit sa fille adolescente enlevée par un gang. Elle bascule ainsi dans cette violence glaçante qui ensanglante le Mexique depuis des années. Séparée, elle obtient l'aide de son ex-mari, mais ni le paiement de la rançon, ni les demandes d'aides à la police ne vont l'aider à retrouver sa fille. Contactée par un groupe de militaires, elle accepte de les aider et traverse la frontière d'un univers de cruauté sans nom. Teodora Mihai décrit une lente descente aux enfers menée avec obstination par cette femme ordinaire qui découvre la complexité de la situation, les ramifications d'une société minée par le crime et la corruption. Cynisme des jeunes truands, apathie de la police, violence des militaires qui agissent hors du cadre légal, peur de la population terrorisée par les méthodes des trafiquants, le récit de Mihai donne corps avec rigueur au travail d'enquête de son scénariste, le mexicain Habacuc Antonio De Rosario. Le film, surtout, modifie sans cesse la perspective de la situation au fil des découvertes de Cielo. Elle est ainsi amenée par exemple à assister à l'interrogatoire de deux jeunes femmes, membres d'un gang, questionnées à grand coups de matraques dans le visage. La scène suivante nous fait comprendre qu'elles ont été exécutées sans autre firme de procès. De même, si l'ami de la famille se révèle être lui aussi de mèche avec les kidnappeurs de la jeune fille, la façon dont il est enlevé et torturé nous écœure. Un peu comme dans le fameux final de Ladri di biciclette (Le Voleur de bicyclette, 1948) de Vittorio De Sica, Cielo découvre que le jeune truand qu'elle poursuit, prête à le tuer, a aussi une mère tout aussi attachée à son enfant qu'elle, et une famille. Il est lui aussi pris dans une situation qui ne semble pas avoir d'issue. De la même façon, si le père est absent, partit avec une femme plus jeune et guère vaillant, il va tenter de renouer avec Cielo et ses tentatives, un peu trop timides, en font un passionnant personnage pathétique, mais plus profond que prévu. Et son allure de vieux cow-boy fatigué vaut le coup d’œil.

Par dessus ces éléments, domine l'amour de la mère pour sa fille, campée une une jolie scène d'ouverture. Cet amour donne à Cielo une énergie, une volonté rageuse qui emporte le film en un tourbillon digne d'une tragédie antique et font de La Civil un des plus beaux, des plus puissants films que j'ai pu voir cette année à Cannes.

(à suivre...)

Photographies Pyramide Films, © SBS Distribution et © Menuetto - Agustin Paredes

09:48 Publié dans Cinéma, Festival | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : teodora mihai, nadav lapid, hafsia herzi | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

24/07/2021

Cannes 2021, interlude

"Vieillir d’un coup. Ça arrive. Surtout quand ton film participe à un festival. Et qu’il ne gagne pas. Alors que gagne un autre film, dans lequel l’héroïne tombe enceinte d’une Cadillac. Tu vieillis d’un coup. Pour sûr"

Nanni Moretti sur les réseaux sociaux (je ne savais pas qu'il y était)

23:00 Publié dans Cinéma, Festival | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : nanni moretti, cannes 2021 | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

23/07/2021

Cannes 2021, partie 1

Bon, allez, un effort, colle-toi devant ton clavier et essaye de revenir sur ces journées du 74eme Festival de Cannes. Oublie le stress du passe sanitaire, des tests, des impression de tests, des lecteur de codes de test qui n'aiment pas le soleil, des aménagements obscurs avec l’obligation de tests, des réservations toutes en ligne et de cette fracture créée et entretenue entre ceux qui ont un téléphone intelligent et les autres, tout ce fatras de restrictions, d'injonctions technologiques et d'interdictions qui vont à l'encontre d'un festival qui se veut ouvert, et dont la programmation chante la différence, la liberté, la rébellion et le grand air. Paradoxe cannois qui ne date pas d'hier et qui n'est pas près de se résoudre.

So may we start ? Commençons donc par Annette nouvel opus de Leos Carax, comédie musicale qui démarre par une splendide scène, un plan séquence virtuose plein de souffle et de musique, rappelant l'interlude excitant de Holy Motors dans l'église. Cette énergie purement cinématographique, pourtant, Carax ne la tient pas sur la durée du film. Son récit, celui d'une histoire d'amour, belle, absolue, entre une cantatrice et un comédien de « stand-up », est ténue comme souvent chez le réalisateur et offre de très beaux moments, comme souvent chez le réalisateur, le passage en mer, la scène de sexe chanté, l'ultime rencontre entre père et fille, et d'autres plus longs, parfois un peu trop longs, comme souvent chez Carax qui semble chercher encore et toujours le bon rythme. Peut être que si mon film préféré dans son œuvre est Holy Motors, c'est peut être parce qu'il est composés de fragments, un dispositif qui lui avait permis d'éviter cet écueil. Dans Annette, il y a des moments qui tirent un peu à la ligne, où l'on se perd quelque peu. Il y a aussi certaines idées qui me laissent dubitatif, comme la façon de représenter la petite fille, malgré tout ce qui a été dit à ce sujet, ou les concerts comme en transe qui m'ont laissé de marbre. Reste cet amour fou du cinéma qui éclate dans chaque instant de la mise en scène et balaie les réticences.

J'ai retrouvé cette foi, sans mauvais jeu de mots, dans le Benedetta de Paul Verhoeven. Avec une assurance et un réjouissant mauvais esprit, notre homme déploie sa fresque iconoclaste sans temps mort. Benedetta, c'est Showgirls dans un couvent toscan du XVIIeme, le prolongement de son excellent Flesh + Blood (La Chair et le sang, 1984), ma première rencontre avec le cinéaste, et la même impression que dans Starship Troopers (1995), d'une gigantesque farce utilisant les codes de ce qu'il entend démonter : les rapports mêlés du sexe, du pouvoir et de la foi (quoique l'on veuille mettre dans ce mot). Le beau travail de reconstitution, utilisant de superbes abbayes bien réelles, n'étouffe jamais, ni le récit ni le propos, et je m'élève avec vigueur contre les accusations d'académisme, argument souvent bien mal employé pour des cinéastes qui en sont si éloigné. Verhoeven utilise des dialogues qui, outre leur humour savoureux, sonnent tout à fait moderne, ce qui crée un décalage avec l'époque décrite et donne force aux nombreux échanges entre les personnages. Une méthode hardie utilisée en son temps par Gianfranco Mignozzi dans Flavia, la monaca musulmana (Flavia la défroquée, 1974), un film assez proche.

Car, oui, Benedetta possède l'aspect des films de couvent ou « nonnesploitation », du meilleur de ces œuvres barrées signées Ken Russel, Jess Franco ou Norifumi Suzuki. Il y a aussi du peplum avec ces salles de tortures et globalement un parfum bien agréable de la grande époque du cinéma d'exploitation italien. Verhoeven va plus loin, comme il l'a fait pour le polar ou la science-fiction, en revenant une nouvelle fois à ces personnages de femmes qui se battent comme des diablesses dans des mondes très masculins, dissimulant leurs fêlures sous une volonté de fer. Somptueuse, drôle, inquiétante, hallucinée, sensuelle, effrayante, intelligente, Benedetta est jouée par Virginie Efira qui prend avec les honneurs la suite de Jennifer Jason Leigh, Sharon Stone, Elizabeth Berkley ou Carice van Houten. Verhoeven a l'habileté de laisser planer le doute sur la véritable nature de son héroïne, sainte, mystique, folle, manipulatrice, toujours au bord de la rupture quand elle se met à parler comme la petite fille de The Exorcist (L'Exorciste, 1973) de William Friedkin, autre réalisateur qui n'a pas l'habitude de mâcher ses images. Et puis pour l'athée que je suis, si triste de l'atmosphère de culs-bénis qui a repris le dessus ces dernières décennies, les visions du Christ tour à tour femme ou guerrier façon Game Of Thrones m'ont rempli d'une extase toute laïque. Pourtant, la charge la plus puissante, moins frontale donc plus efficcace, passe les deux personnages les plus lucides du film, le cynique nonce joué par un Lambert Wilson hilarant, et l’abbesse incarnée en majesté par Charlotte Rampling. Ils ne sont dupes de rien, savent qu'ils représentent un pouvoir bien politico-économique et finissent très mal. Comme quoi, même si ce n'est pas évident, le cinéma de Paul Verhoeven est un cinéma moral.

Après ça, une œuvre comme Robuste de Constance Meyer apparaît bien sage. Le film a son charme, axé sur la rencontre d'une jeune femme assurant la sécurité d'un acteur d'un certain âge mais quelque peu fantasque. C'est filmé de manière classique mais sans chichi ce qui est parfois une qualité. Ce qui fonctionne, c'est la rencontre de deux corps, de deux générations, de deux manières de jouer aussi, celui de Déborah Lukumuena et celui de Gérard Depardieu. La première est une découverte, retenue, sensible, physique, elle évite, grâce au scenario intelligent de Meyer, la somme de clichés redoutés sur une jeune femme noire et, disons, enveloppée. Meyer la filme comme un personnage, pas comme un sujet d'étude. Et elle est confrontée à celui qui, mieux que tout autre, a fait du mépris des clichés une façon de vivre, une façon d'être. Depardieu est encore plus massif, il souffle, s'épuise, mange et boit en une composition en forme d'autoportrait, fascinant sa partenaire comme se réalisatrice. Il y trouve une forme d'équilibre et un rôle dans la lignée du superbe Bellamy joué pour Chabrol. Quelques belles scènes viennent bousculer la trop grande sagesse de Robuste, celle du restaurant en particulier.

(à suivre)

Deux avis opposés sur Benedetta ici et là

Lire également chez Newstrum.

Photographies © UGC Distribution, Guy Ferrandis et Diaphana Distribution

22:36 Publié dans Cinéma, Festival | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : paul verhoeven, leos carax, constance meyer | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

27/02/2020

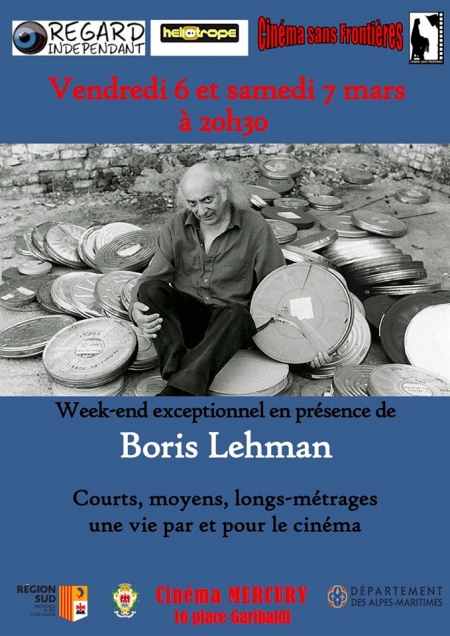

Boris Lehman à Nice

Choses qui me rattachent aux êtres, un film de Boris Lehman / Belgique / 2010 / 15 minutes / 16 mm

Funérailles (de l’art de mourir), un film de Boris Lehman / Belgique / 2016 / 97 minutes / 16 mm

Les associations Cinéma Sans Frontières, Héliotrope et Regard Indépendant recevront le cinéaste belge Boris Lehman pour deux séances exceptionnelles les vendredi 6 et samedi 7 mars, au cinéma Mercury (16 place Garibaldi à Nice). Voici un texte de présentation de la seconde soirée avec deux films, dont son tout dernier. Je serais de la partie pour l'occasion.

"Le sac de Lucia. Le train de Jean."... Boris Lehman nous présente une collection d'objets dont le point commun est d'avoir appartenu à d'autres que lui, ses amis pour la plupart, sa famille, mais aussi « le parapluie d'une inconnue » et « la pomme de personne ». Ils sont à d'autres mais il en est devenu le détenteur, gardien, héritier, protecteur, conservateur comme dans un musée. Nous ne saurons pas comment ces objets sont arrivés à faire partie de sa vie, même s'il y a quelques indices, ce qui compte c'est le lien que chacun d'entre eux tisse avec une personne qui a fait partie de cette vie. Ce lien est suggéré par la manière à la fois simple et intense avec laquelle Boris Lehman nous présente chaque objet. Par la manière familière dont il les manipule, dont il nous en parle. Les mots décrivent, le ton de la voix donne l'émotion. Casquette, boite à couture, table... Choses qui me rattachent aux êtres est un court métrage de 2010, un inventaire comme un bilan, à la Prévert c'est inévitable, mais sans le raton laveur. C'est aussi très proche du travail d'Alain Biet qui a dessiné inlassablement les objets de son quotidien, de sa famille, pour les faire défiler comme à la parade dans Grands canons (2018). Plus qu'un possesseur, Boris Lehman est devenu le possédé de ces objets à travers le lien affectif qu'ils renferment avec les autres. « Je suis la somme de tout ce que les autres m’ont donné ». Ces objets inanimés ont bien « une âme qui s’attache à notre âme » car elle est celle de ceux que nous aimons.

Dans La dernière (s)cène (1995), un autre court métrage, Boris Lehman nous disait, bien dans les yeux, face caméra, « Je vais mourir, n’est-ce pas ? ». Vingt ans plus tard, Funérailles (de l’art de mourir) (2016), est une réflexion sur l'organisation ce dernier pas définitif. Le metteur en scène belge le présente comme son dernier film, œuvre testamentaire, essai aux deux sens du terme sur la meilleure manière de dire adieu au monde. Si la vie est un voyage, le cinéaste se présente au moment du retour, comme Ulysse après ses aventures, échoué sur le rivage, reconnu seulement par son chien. Boris Lehman s'éloigne paisiblement en compagnie de sa chienne Cannelle. J'ai pensé à Umberto D. (1952) de Vittorio De Sica, je pense toujours à Umberto D. quand un vieil homme s'éloigne avec son chien. Comment partir ? (Brel chantait : « mais où aller ? »). Les différents essais de Boris Lehman sont parfois graves, parfois funèbres comme on pouvait-s’y attendre, mais aussi drôles lors de la visite aux pompes funèbres, quand l'employé joué par Jean-Philippe Altenlow propose différents modèles de cercueil et que le cinéaste s’allonge dans un modèle de luxe pour voir s'il est confortable. Drôle aussi l'inscription « Ni fleurs, ni couronnes, ni rabbin » sur la voiture corbillard qui mène le cortège coloré de vif des amis, fanfare en tête, pour une inhumation à Waterloo, morne plaine, « champ de bataille devenu champ de patates ». Drôle encore la lecture par Laurent d'Ursel de l'hommage savoureux rédigé par Boris Lehman qui ne laisse rien au hasard. La gravité viendra de la lecture du Kaddish, la prière pour les défunts dans la religion juive, avec l'émouvante scène du lavage du corps. Le cinéaste s'y prête avec le même courage que lors de l'essai du cercueil, comme quand il se fait enterrer dans une fosse au fond de son jardin, autant de variations qui exposent son corps et le mettent en jeu à l'écran. Gravité enfin quand Boris Lehman nous lit un testament rédigé trente ans plus tôt et où l'émotion est grande à le voir retarder l’inéluctable moment de l'adieu et du dernier plan.

A l'heure du départ, qu'est-ce qu'une vie ? Et qu'est-ce qu'une vie de cinéaste dont la vie a constitué la matière de ses films ? Que doit-il rester ? Que faut-il transmettre ? Boris Lehman envisage de faire place nette. Les objets qui l'entourent sont destinés aux flammes et à la disparition. Pour l’œuvre, Franz Kafka est convoqué à travers un extrait de sa lettre à Max Brod, écrite en 1921, où il enjoint à son ami de tout brûler, quelques livres mis à part. Boris Lehman organise alors un bûcher des ouvrages de l'écrivain (où l'on distingue quand même un Pierre Pelot de la collection Anticipation). Plus tard, juché sur un bunker de la seconde guerre mondiale en bord de mer, le cinéaste détruira les bobines de ses films. Sur l'une des boites, on lit le titre : « Babel », ensemble commencé en 1983 dont Funérailles (de l’art de mourir) est l'ultime épisode. Bien que ce ne soit jamais dit, le film évoque avec force la destruction des juifs d'Europe par les nazis, traumatisme fondamental où il était question de faire disparaître un peuple et une culture par le feu. Ce sont ces images des livres au bûcher, les vêtements en flammes qui composent une silhouette humaine, du Bunker, les sons d'avions de chasse. Le désir de ne rien laisser derrière s'oppose à la matière du film, à son existence même, comme ces photographies de Boris Lehman (qui se voit alors comme un fantôme) prises par son ami Evgen Bavkar. Ces scènes de destruction, parfois cocasses comme la tentative de détruire une plante grimpante devant sa maison, sont contrebalancées par la présence de nombreux enfants, sur la plage, en marge du cortège funèbre, ils sont l'avenir, la vie qui se renouvelle et l'espoir d'une transmission. Il faut portant se résoudre à terminer le film et à saluer une dernière fois ceux que l'on regarde depuis tant d’années depuis l'écran. Laisser son image s'effacer et les bobines, les films, l’œuvre, derrière, rester un moment encore.

A lire sur Débordements sous la plume de Benjamin Hameury

Photographies © Boris Lehman

10:42 Publié dans Cinéma, Festival | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : boris lehman | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

13/09/2019

Clermont-Ferrand 2020

Le temps file ! Dans quelques mois, ce sera une nouvelle édition du Festival du Court métrage de Clermont-Ferrand qui présente son affiché, dessinée par l’illustratrice portugaise Susa Monteiro, déjà membre du jury international l'an passé. Vous pouvez cliquer sur l'image pour visiter le site du festival. Vivement 2020.

10:17 Publié dans Festival | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : clermont ferrand | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

20/02/2019

La Baie des anges (festival CSF le 22 février)

Le 22 février, l'association niçoise Cinéma Sans Frontières ouvre son 17e festival annuel consacré aux studios en cette année de célébration des 100 ans de ceux de la Victorine à Nice. J'aurais le plaisir de présenter le premier film choisi, La Baie des anges (1963) de Jacques Demy, où le mythe Jeanne Moreau croise celui de la plus belle baie du monde. Voici le texte écrit pour l'occasion. Vous pouvez découvrir l'intégralité du programme (22 février au 1er mars) en cliquant sur l'affiche.

Ouverture à l'iris : au petit matin, Jeanne Moreau vêtue d'un tailleur blanc immaculé griffé Pierre Cardin marche Quai des États-Unis à Nice. La caméra s'éloigne à toute vitesse de la fine silhouette tandis que le bruit des vagues laisse place au piano de Michel Legrand qui s'envole. Jacques Demy ouvre son second long métrage par un travelling enivrant qui fait défiler les plages, les grand hôtels, les chaises et les pergolas de la Promenade des Anglais. La Baie des Anges qui donne son titre au film est ainsi sublimée comme le passage Pommeraye à Nantes, la gare de Cherbourg et la place de Rochefort, par un cinéaste qui connaît la force des mythes et sait plier le réel à sa vision poétique. Mieux encore, en faisant disparaître son personnage féminin dans l'immense décor naturel, il prépare son retour avec la puissance d'un souvenir qui affleure à peine, mais s'impose à mesure qu'il se précise. Cette femme entrevue, devinée, nous allons la découvrir et apprendre à la connaître. Elle est l'un des anges de la baie, un ange déchu qui trouvera sa rédemption par l'amour en croisant la route d'un autre ange, un errant lui aussi. A la convergence de leurs deux errances, il sera possible d'envisager un point de contact, ténu, fragile, mais porteur d'espoir. Ensemble, ils vont pouvoir affronter leur démon, celui du jeu.

La femme en blanc, c'est Jackie. C'est une joueuse compulsive qui ne vit que dans l'excitation du cliquetis de la roulette, dans ce sentiment redoutable que le destin peut se jouer en quelques secondes, sur un chiffre ou une couleur. La vie laissé au hasard de la course aléatoire d'une bille. Le jeu comme image de l'absurdité du destin. L'addiction comme métaphore de notre impossibilité à le maîtriser. Pourtant c'est dans cette dépendance que Jackie trouve une forme de liberté. Paradoxe, certes, l'assouvissement de sa passion est une manière d'affirmation en tant qu'être humain et en tant que femme. Radicale, elle n'entend pas se laisser enchaîner par mari ou enfant, travail ou amant. Jusqu'à quel point s'aveugle-t-elle ? Jackie croise la route de Jean, un homme pétri de certitudes scientifiques et d'assurance masculine. Jean est un converti au jeu de fraîche date qui ne se rend pas compte à quel point il est désormais dépendant. Il pense que son sang froid est une protection suffisante. Jusqu'à un certain point il n'a pas tort mais il est dans l'illusion de la maîtrise. Une autre forme d’aveuglement. Il néglige le facteur sentimental et le vertige de son romantisme peut le faire basculer dans le vide. La perte de contrôle l'amène parfois dans une violence inquiétante. Chez lui aussi réside un paradoxe : à travers le jeu et l'amour, double abandon qu'il confond dans le même mouvement, il répond à une aspiration à la liberté, à une manière de se sentir vivant loin de la vie maîtrisée et étriquée que représente son horloger de père et son boulot d'employé de banque. Ces deux solitudes vont elles semer des roses fanées ?

Ce film, Jacques Demy l'a conçu lui aussi sur un coup de hasard, son thème fétiche. En 1962, après le succès de Lola, il a écrit un scénario : Les Parapluies de Cherbourg. Il vient au festival de Cannes avec la jeune productrice Mag Bodard, qui croit en son projet fou de film chanté, pour trouver des financements. Mais cela n'intéresse personne. Lors de ce séjour sur la côte, il découvre l'univers du jeu et des casinos. Quel était son pressentiment, quand une réplique de Lola disait déjà : « Dieu nous préserve des joueurs » ? Au jeu des correspondances au sein de son œuvre, Jackie est vêtue de blanc et aussi blonde que Lola était brune et vêtue de noir. Elle est un autre fantasme hollywoodien, avec ces cheveux aussi immaculés que ceux de Jean Harlow ou de Marilyn Monroe, avec son boa , son fume-cigarette et les lignes élégantes de Cardin. Mais elle est incarnée par Moreau, tout juste sortie de Jules et Jim de François Truffaut. L'actrice apporte au personnage ce mélange unique de force et de fragilité, ce regard en équilibre instable et ses mains fébriles de fumeuse. Face à elle, parfois à ses côtés, il y a l'excellent Claude Mann pour ses débuts à l'écran, dont la sobriété élégante séduira Jean-Pierre Melville comme Marguerite Duras.

Autour de ce couple, Demy joue avec l'image de la Côte d'Azur, celle artificielle des cinéphiles forgée chez Ernst Lubitsch, Sacha Guitry et Alfred Hitchcock, celle des casinos, des restaurants avec terrasse sur la mer, de la plage et des lumières de la Prom'. Un peu de Jean Vigo aussi quand il installe son hôtel des Mimosas dans le Vieux-Nice. Car si le film est tourné avec les moyens techniques des studios de la Victorine, La Baie des Anges est un film très Nouvelle Vague, au budget serré, tourné en extérieurs et en décors réels, dans les établissements de Cannes et de Monaco, avec de véritables joueurs comme figurants. L'idée du glamour hollywoodien flotte sur ce portrait quasi documentaire de la ville sans déteindre sur la rigueur clinique de la mise en scène. Demy n'est pas encore à recréer son décor en peignant façades et volets. Nous ne retrouvons sa manière visuelle que dans certains motifs dans les tenues de Moreau ou les volutes de la tête d'un lit. Pour le reste, c'est avec une grande retenue qu'il observe les mouvements de cœur de son couple de personnages. Demy les isole d'un monde qui ne les intéresse pas plus qu'il s’intéresse à eux. Précis, attentif, il laisse la musique de Legrand expliciter les bouffées d’adrénaline autour du tapis vert et les silences instaurer l'angoisse du vertige existentiel qui saisit Jackie et Jean à chaque fois que la petite boule va se loger dans son alvéole. Rouge ou noir, pair ou impair, c'est à chaque fois un peu la vie et la mort à quitte ou double.

Affiche : collection personnelle.

16:28 Publié dans Cinéma, Festival | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jacques demy, cinéma sans frontières | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

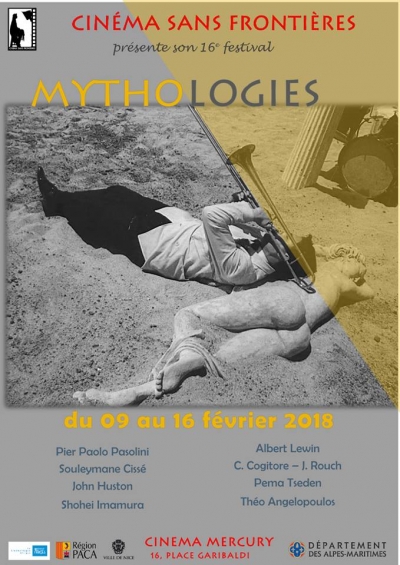

12/02/2018

The misfits

Vendredi 16 février à 20h30, j'aurais le plaisir de présenter The misfits (Les désaxés - 1961), le beau film de John Huston dans le cadre du 16eme festival de l'association Cinéma Sans Frontières, au cinéma Mercury (16 place Garibaldi 06300 à Nice). Cette séance clôturera l'évènement dont la thématique de cette année est « Mythologies ». Quelle plus belle façon de terminer la semaine en compagnie des mythes que furent, et restent, Clark Gable, Marilyn Monroe, Montgomery Clift, Thelma Ritter, Eli Wallach et Kevin McCarthy.

The misfits, c'est d'abord le cadeau du dramaturge Arthur Miller à l'actrice Marilyn Monroe, une nouvelle qu'il écrit en 1956 alors qu'il divorce pour l'épouser. Une nouvelle qu'il adapte pour le cinéma en 1960 au moment où ils vont se séparer. C'est John Huston qui s'empare du scénario pour réaliser son 18ème long métrage et s'intéresser une nouvelle fois après le lyrique The unforgiven (Le vent de la plaine – 1960) aux mythes fondateurs de l'Amérique à travers les formes du western. Mais The misfits (les mal-fichus littéralement) est cette fois un western contemporain qui suit la trajectoire de quatre personnages, une jeune divorcée (Roslyn), un cow-boy vieillissant (Gay), un chauffeur de camion (Guido) et un cavalier de rodéo (Perce), dans un pays qui n'est plus que l'ombre de son rêve. Les trois hommes vont être attirés par Roslyn, mais elle est séduite par la figure paternelle et rassurante incarnée par Gay. Le petit groupe fait route dans le désert du Nevada pour capturer des chevaux sauvages et tenter de préserver un mode de vie qui leur est propre. Comme nous sommes chez John Huston, cet idéal se heurte au rude principe de réalité et le rêve se dissipe en illusion ironique. Reste, comme le réalisateur l'avait défini, le seul plaisir de l'aventure dont on ne retire que la satisfaction d'en être sorti vivant.

Au tournant des années soixante, pour Hollywood comme pour les États-Unis, The misfits est un film emblématique, entre tradition et modernité. Un film de stars avec Clark Gable, Marilyn Monroe et Montgomery Clift, une production de prestige signée d'un réalisateur oscarisé, avec la photographie de Russel Metty qui vient lui aussi d'être honoré pour son travail sur le Spartacus de Stanley Kubrick. A côté de cela, la musique est signée d'Alex North, collaborateur d'Elia Kazan, qui incarne un nouveau style de bande originale et qui vient lui aussi de travailler sur Spartacus. Surtout, Arthur Miller incarne depuis une décennie une nouvelle façon d'aborder le théâtre. En situant son récit dans un contexte contemporain, il donne à Huston une riche matière pour dresser un portait de l'époque et de ses valeurs, une méditation sur le temps qui passe et la fragilité des mythes qui s'évaporent comme la poussière d'or à la fin de Treasure of the sierra Madre (Le trésor de la sierra Madre – 1948).

Sa prestigieuse distribution permet à Huston de faire vivre ces thèmes sur le corps et le visage de ses acteurs donnant à son film un étrange ton funèbre. Clark Gable, le roi de Hollywood, est ici au terme de d'une carrière unique, vieilli mais toujours digne, la moustache grisonnante mais toujours élégante. Il est l'homme au bout de la piste. Monroe et Clift sont deux icônes de la génération suivante, celle nourrie aux techniques de l'Actor Studio. Mais ils sont tous deux des comédiens écartelés entre leurs aspirations et les contraintes d'un système qui tend à imposer une image d’eux superficielle. Deux personnalités compliquées en proie à de redoutables démons. Miller a écrit le rôle de Roslyn pour Monroe, du sur mesure pour la femme et l’actrice dont il connaît les tourments. Huston utilise de même ce que chacun connaît de Gable et de Clift pour nourrir les personnages de Gay et de Perce. Il tempère son trio d'exception par deux formidables seconds rôles qui apportent l'humour et l'ironie typiques du réalisateur. Eli Wallach alors débutant incarne le camionneur Guido, et Thelma Ritter, inoubliable infirmière de James Stewart dans Rear Window (Fenêtre sur cour – 1954) d'Alfred Hitchcock, est l'amie de Roslyn. Ces choix de distribution donnent à The misfits une dimension particulière, parfois mal interprétée, où la fiction et le réel s'interpénètrent, ou la légende supplante la réalité.

The misfits est un film unique, à l'émotion suspendue sur le fil, souvent passionnant, parfois pour des raisons qui dépassent l’œuvre elle-même. Se greffent à cette fresque des héros déchus des motifs chers à Huston, le goût de l'action physique, le plaisir de l'alcool, la beauté sauvage de la nature régulièrement violée par la cupidité et la bêtise humaine, la lucidité des femmes qui tentent par leur douceur de tempérer la folie un peu bornée des hommes courant après leurs chimères.

Photographie : United Artists /MGM

22:09 Publié dans Cinéma, Festival | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma sans frontières, john huston | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

29/03/2017

Originale et sans retouches

Superbe série d'un photographe inconnu, Claudia Cardinale sur un toit de Rome en 1959. DR.

21:15 Publié dans Cinéma, Curiosité, Festival | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : claudia cardinale | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |