22/06/2014

Petits carnets cannois (2)

Irlande

Avec Jimmy's hall, Ken Loach revient à son meilleur. Si ce doit être son dernier film, comme il l'a annoncé, ce serait une belle conclusion à sa filmographie. Loach n'a rien perdu de sa verve militante, ce que ne manqueront pas de lui reprocher ses détracteurs habituels, ni de ce rien de naïveté qui fait tout son charme et l'amène à conserver vivante la flamme de l'espoir au terme de récits de défaites. Les hommes tombent mais cette flamme se transmet. Il me semble surtout que de situer ses histoires dans le passé oblige le réalisateur à travailler plus sa mise en scène, à trouver des solutions cinématographiques pour la reconstitution, pour rendre vivante l'époque utilisée. Il y a une richesse visuelle dans Land and freedom (1995) ou The wind that shakes the barley (Le vent se lève – 2006) absente des contemporains Looking for Éric (2009) ou Bread and roses (2000). Avec Jimmy's hall, nous sommes dans l'Irlande des années trente pour suivre l'expérience collective de Jimmy Gralton qui ouvre à travers un danging en pleine campagne un lieu d'éducation populaire, de culture et de militantisme. Une sorte de MJC alternative quoi. Il se heurte sans surprise aux puissants, l'église en premier lieu, suivie de l'IRA et des gros propriétaires, alliance du sabre, du goupillon et de l'argent. Loach intègre en filigrane un discours sur le fondamentalisme religieux valable pour les intégristes de tout poil et de toutes convictions. Il synthétise avec ce récit l'essence de son combat et cela fonctionne plutôt bien. D'abord parce que Jimmy, incarné par Barry Ward, est un porte parole idéal et idéalisé qui ramène à de prestigieux modèles comme le Tom Joad de Henry Fonda, ensuite parce que le film est porté par un souffle, un rythme assuré qui emballe le discours dans un grand mouvement. Il y a aussi la belle photographie de Robbie Ryan, la musique de l'inamovible George Fenton, la beauté de Simone Kirby et l'énergie d'une troupe d'acteurs irlandais homogènes et enthousiasmants. Comme dans Land and freedom qui reste pour moi son chef-d'œuvre, Loach sait rendre dynamique les échanges au sein d'un groupe, l'intelligence et la soif de savoir collectives. Loach soigne également quelques personnages mémorables comme ce prêtre progressiste ou la mère fordienne de Jimmy, et donne de belles scènes comme la danse nocturne où la scène finale où les jeunes du village accompagnent Jimmy emmené par la police en exil. Une fin loachienne au possible. Naïve et sincère, musicale et intense.

Vive Takahata !

Belle occasion manquée pour le festival de mettre en avant Isao Takahata, compagnon de route de Hayao Miyazaki avec lequel il fonda dans les années 80 le studio Ghibli. Kaguya-hime no monogatari (Le Conte de la princesse Kaguya – 2013), film d'animation que son auteur annonce comme son dernier (quelle épidémie !), a été présenté à la Quinzaine des réalisateurs quand la sélection officielle présentait hors compétition Dragon 2. L'écart entre ces deux films est tel qu'il se passe de commentaire. Restons donc à un niveau acceptable et risquons la comparaison entre Takahata et, disons, Alain Resnais. De Cello hiki no Gōshu (Gōshu le violoncelliste – 1982) à Pompoko (1994) en passant par Hotaru no haka (Le tombeau des lucioles – 1988), Isao Takahata aura fait des films très différents, se lançant des défis formels toujours renouvelés tout en gardant un ton propre. Il mêle avec bonheur des éléments intellectuels (adaptations littéraires, calligraphie, peinture traditionnelle, philosophie, musique, religion...) avec des formes populaires (le manga, le burlesque, la caricature, le fantastique). Takahata sait aborder les convulsions les plus douloureuses de son temps sans se départir d'une étrange douceur, sans sacrifier ni à la poésie, ni à l'humour. Il a vu, lui, quelque chose à Hiroshima. Un maître, dis-je.

Kaguya-hime no monogatari est une nouvelle démonstration éclatante de son art. Inspiré d'un conte traditionnel Le Conte du coupeur de bambou, le film suit la destinée d'une petite princesse recueillie par un couple de paysans, grandissant à une vitesse surhumaine au sein d'une vie simple et naturelle. Kaguya va être victime des ambitions de son père, lui-même victime d'un système social féodal rigide. Le brave homme aimant sincèrement l'enfant cherche à faire son bonheur selon les normes de pensée en vigueur et va donc chercher à lui trouver un riche et puissant époux, sollicitant les grands du royaume et jusqu'à l'empereur lui-même. Ce faisant, il la coupe de ses racines et de cette vie simple où elle a rencontré un aimable jeune paysan, amenant le malheur et le drame. Récit initiatique, conte moral, réflexion sur la destinée humaine, je ne puis lire ce film qu'à travers ma culture occidentale, celle des contes de Grimm ou d'Andersen, et je n'ai donc que des intuitions sur la relation que l'œuvre entretien, relation profonde sans doute, avec les religions japonaises, le shintoïsme et le bouddhisme, le cycle de la vie et la réincarnation en particulier. Mais la spiritualité du film émane de ses images, du finale impressionnant dont la dernière image renvoie au 2001 de Stanley Kubrick. Un dernier plan qui, si Takahata a dit vrai, sera une pièce de choix pour la collection de Buster.

Visuellement, Kaguya-hime no monogatari est une splendeur graphique incroyable, un grand coup d'air frais dans notre ère de numérique criard. Équilibre des compositions, beauté des estampes classiques, infinie délicatesse des pastels, formes plus ludiques venues des mangas, simplicité expressive des traits, le film ose l'hétérogénéité justifiée par les tonalités émotionnelles du récit. Là où Miyazaki est mouvement, Takahata est souvent plus contemplatif, parfois immobile pour laisser le spectateur se pénétrer de la beauté d'un plan, de l'harmonie d'une image. Il joue aussi en virtuose des variations de lumière via la couleur et sait à l'occasion utiliser le mouvement comme dans cette scène du cauchemar de la princesse. Joe Hisaishi, précieux partenaire, offre une nouvelle partition dont la faculté de renouvellement n'inspire que le plus profond respect.

Photographies © Sixteen Filmset Ghibli.

16:33 Publié dans Festival | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cannes 2014, isao takahata, ken loach | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

21/06/2014

Petits carnets cannois (1)

Pour une poignée de films

Cannes pendant un dizaine de jours est le plus bel endroit du monde pour voir des films. Le plus beau et le pire. Année après année, festival après festival, je me retrouve face à cette contradiction et je n'en suis pas à une près. Parfois cela se passe bien, parfois moins. D'un côté, il y a cette incroyable diversité, les films rares, la présence des équipes anxieuses venues des quatre coins du monde, la qualité des projections dans des salles où le cinéma est encore considéré comme un art et non comme un produit d'appel pour vendre des confiseries. Cela devient l'exception. D'un autre côté, il y a tout ce déballage de camelot, ce luxe omniprésent et parfois arrogant qui parade devant les écrans où s'ausculte toute la misère du monde. Les braves gens ! Il y a cette organisation pesante cultivant la paranoïa, le culte du contrôle et la hiérarchisation quand les films célèbrent la liberté et la révolte. Il y a ces files interminables pour des films qui ne réuniront jamais autant de spectateurs dans toute leur carrière commerciale. Réjouissant, irritant, c'est Cannes.

Ouaf

Fehér isten (White God) du hongrois Kornél Mundruczó est le mélange improbable de The lady and the tramp (La belle et le clochard – 1955) produit par Walt Disney, de Willard (1971) de Daniel Mann, de The great escape (La grande évasion - 1962) de John Sturges et du conte du joueur de flûte de Hamelin. Le héros en est un chien que l'on sépare de sa jeune maîtresse bien aimée. Quelques péripéties plus tard, traqué par la fourrière et promis à l'euthanasie, le toutou organise la fuite des pensionnaires du chenil. Déterminé, il conduit la horde canine et sauvage à travers la ville, submergeant la police et organisant sa vengeance. C'est très réussi malgré quelques baisses de rythme ici où là. Kornél Mundruczó met en scène son conte avec une invention constante et un premier degré assumé qui ne fait pas le malin avec son histoire, tout en conservant cette pointe ironique propre aux cinémas d'Europe de l'Est ce qui laisse la possibilité d'une lecture au second degré jouissive. Le film est tour à tour poétique (le finale, superbe), lyrique (la course de la horde), haletant (la traque, successions de scènes impressionnantes dont le montage inspire le respect), social (c'est ancré dans une réalité très prosaïque), sachant jouer avec un suspense un poil fantastique (l'ombre du chien sur le mur à la Tourneur) et un soupçon d'humour. Joli dosage. Le travail avec les chiens laisse la langue pendante d'autant qu'il ne semble pas y avoir d'effets numériques. Prix de la section Un certain regard.

Ouest poussif

Il est douloureux pour l'amateur de western que je suis de n'en voir sortir qu'un ou deux par an et de les trouver ratés. The homesman, le film de Tommy Lee Jones est d'autant plus agaçant qu'il avait un fort potentiel. Une histoire où une courageuse fermière doit convoyer trois femmes devenues folles à travers les étendues sauvages et désolées du territoire du Nebraska des années 1850. Elle embarque pour l'aider un ex-soldat qu'elle a sauvé de la pendaison. Le couple que Jones forme avec l'excellente Hilary Swank fonctionne bien et aurait pu marcher dans les pas de celui d'African Queen (1951) de John Huston dont on peut toujours rêver, en vain, de ce qu'il aurait pu tirer de tout ceci. Le couple, la folie, l'aventure, l'ironie... Las ! Tommy Lee Jones qui a écrit le scénario avec Kieran Fitzgerald et Wesley A. Oliver, part dans tous les sens sans rien aboutir. Il multiplie les incohérences. Exemple : Sur ce territoire, les femmes grattent durement la terre (c'est le premier plan du film). Le personnage joué par Hillary Swank a un superbe ranch, du bétail et des terres (c'est son argument pour tenter de convaincre un homme de l'épouser). Pourtant elle est seule et un monde la sépare de ses malheureuses voisines qui vivent en famille. Le western a déjà montré des femmes aux beaux domaines mais elles avaient quarante cow-boys à leurs ordres ou, comme Joan Crawford chez Ray ou Claudia Cardinale chez Leone, elle avaient payé de leur personne. Il y en a d'autres. La mise en scène est tout aussi confuse. Pour traiter de la folie, Jones multiplie inutilement des flashback que l'on croiraient imaginés par Michael Haneke. Sinon il y a de la belle image mais pas de poésie. Une scène tente de marcher sur les traces de Clint Eastwood sans que ni l'acteur ni le réalisateur aient la carrure. Le coup de force scénaristique du second tiers dont je ne révélerait rien par charité abasourdit et achève le film qui préfère l’esbroufe au style, l'effet au souffle. Dommage, trois fois dommage. Et par pitié que l'on ne vienne pas me parle de « féminisme ».

Photographies : Festival de Cannes

10:54 Publié dans Festival | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : cannes 2014, tommy lee jones, kornél mundruczó | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

26/11/2013

Les 15e rencontres Cinéma et Vidéo à Nice

Les 15èmes Rencontres Cinéma et Vidéo à Nice

Du 28 au 30 novembre 2013

La 15ème édition des Rencontres Cinéma et Vidéo se déroulera du jeudi 28 au samedi 30 novembre au sein de deux lieux culturels niçois : la salle le Volume et le cinéma Mercury. L’association Regard Indépendant a choisi le thème aux multiples interprétations « De 5 à 7 » pour son rendez vous annuel. Les 28 films réalisés en super 8 sur le principe du « tourné-monté » seront projetés au cinéma Mercury le samedi 30 Novembre à partir de 20h30. Les trois journées des Rencontres seront, comme à l’accoutumée, dédiées à la création cinématographique régionale et indépendante.

Programme :

Jeudi 28 novembre – Salle le Volume

Soirée d’inauguration à partir de 20h

Au programme : Cocktail, sélection du 9e marathon du court métrage de Caen et de clips de musique guinéenne suivi d'un concert d’Anny Kassy.

Vendredi 29 novembre - Cinéma Mercury

Cette deuxième journée sera consacrée à la réalisation régionale avec les nouvelles œuvres de Guillaume Levil, Cédric Romain, Stéphane Coda, Antoine Banni, Marie Botti, Benoît Seyrat et un western moustachu signé David Mizera. Une place sera réservée aux travaux d’ateliers en milieu scolaire animés par nos amis de l’association Héliotrope ainsi qu’aux courts métrages de l’ESRA Côte d’Azur. En soirée, les compagnies En Décalage et Les Toubidons présenteront un spectacle d’improvisation théâtrale à partir de films super 8.

Samedi 30 novembre – Cinema Mercury

Après-midi consacrée à la production (vraiment) indépendante qui nous transportera en Tunisie et en Guinée, du super 8, encore, avec une sélection des Straight 8 anglais et une carte blanche à The Smalls.

Point d'orgue, le grand soir du super 8 pour une édition 2013 très internationale, avec des réalisateurs libanais, allemands, américains, anglais, et normands (en partenariat avec La Petite Marchande de Films) qui ont été invités à se joindre aux réalisateurs de la région. Au total, 28 films seront présentés en présence des réalisateurs qui découvriront leur travail en direct avec le public. Le jury remettra les prix à la fin de la projection.

La soirée de clôture sera rythmée par Memphis Mao aux platines et par la projection de deux œuvres : le culte Nekromantik de Jörg Buttgereit, et la Princess Mononikée du Radis calciné. Elle entretiendra la réputation conviviale de cette manifestation en animant le cinéma Mercury et ses alentours comme lieu de rencontres entre créateurs et public.

Le site de Regard Indépendant

La page Facebook

Visuel Illys PoulpFiction

22:10 Publié dans Festival | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : regard indépendant | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

31/05/2013

Cannes 2013 - La fille du 14 juillet

Antonin Peretjatko est un cinéaste français du début du XXI ème siècle qui porte un patronyme difficile à prononcer au début, et à l'occasion de jolies vestes chamarrées. Comme d'autres jeunes gens de son temps, il fait du cinéma parce qu'il pense non sans raison que tant qu'à faire quelque chose, autant que ce soit agréable. Il a commencé par quelques courts métrages comme L'opération de la dernière chance (2007), Les secrets de l'invisible (2011) et surtout French Kiss (2004), qui en ont fait rire beaucoup et agacé quelques uns. Avec La fille du 14 juillet, il passe au long métrage, là, tout de suite maintenant. Un titre programmatique qui claque comme un jour de fête. « La fille » renvoie au goût de Peretjatko pour les jolies actrices incarnant des personnages piquants, enjoués, traversant la vie d'un pas dansé, bousculant de leur fantaisie des hommes aux regards de cocker triste, un peu lubriques à l'occasion, avec ce rien de calvitie so charming. Ce sera donc une histoire d'amour où l'on retrouvera la brune Vimala Pons (vue dans Adieu Berthe chez les Podalydès et 36 vues du pic Saint-Loupchez Rivette), la blonde Marie-Lorna Vaconsin (L'actrice fétiche de Peretjatko), et côté masculin Grégoire Tachnakian, Thomas Schmitt (autre habitué de l'univers du cinéaste avec sa voix à la Daffy Duck) et Vincent Macaigne que l'on ne présente plus.

« 14 juillet » revoie pour sa part à l'acte fondateur de notre belle République et à la dimension politique du film, dans la continuité du travail de Peretjatko qui pratique un cinéma radical et engagé, radicalement déconnant tant l'heure n'est plus à la docte réflexion mais à l'action. La crise, l'emploi (son absence), le logement, la culture, la police, sont au cœur du film et l'heure est grave. Le 14 juillet c'est aussi la fête nationale, jour de congé avec son défilé militaire au son de la musique du même nom, les rangs de soldats athlétiques descendant les Champs-Élysées en saluant le président de la République, encore elle. Et puis ce sont aussi les bals populaires, les pétards, le soleil, les vacances et les congés payés, juillettistes sur les plages, images de couleurs et de bonheurs simples. Un art de vivre quoi.

Il y aura donc tout cela dans La fille du 14 juillet, film-univers généreux, avec plein d'autres choses comme des routes de campagne, des jolies voitures, de bons cigares, une fête foraine, un manuel de savoir séduire, Paris et ses monuments, des parapluie colorés, tout un inventaire à la Prévert pour un film-collage qui tient du voyage-surprise. Car tout est pris dans le mouvement d'un film construit sur un motif éprouvé de comédie, celui du film-poursuite. Soit donc l'histoire d'amour naissante entre Hector, gardien au Louvre, et Truquette (Parce que Truc, c'est masculin) Vénus d'Ille faite femme sans emploi. Tant qu'à ne rien avoir à faire, autant prendre des vacances. Direction la mer en compagnie d'un docteur Pator douteux (Macaigne dans un registre loufoque), de l'amie Charlotte (Vaconsin) et son frère maître nageur devant rejoindre au plus vite son poste (Schmitt). Leurs aventures loufoques dans une France que l'on veut remettre de force au travail en avançant la rentrée d'un mois s'enchaînent sur un rythme soutenu et une durée raisonnable (87 minutes) qui évite la saturation. Mouvement et couleurs, Peretjatko procède par tête à queue et coq à l'âne, accumulations et collages, utilisant la performance (Truquette cherchant à vendre une revue révolutionnaire aux militaires du défilé), l'esprit bande dessinée école Fluide Glacial (nombre de gags naissent du montage orchestré par Carole Le Page et Peretjatko, comme ce débrayage d'espace quand Truquette se retrouve seule sur une immense plage) et puise dans des formes cinématographiques classiques : le burlesque, le western, le film de gangster, le road-movie.

Mais Antonin Peretjatko m'apparaît surtout comme le fils (ou petit-fils) spirituel du Jean-Luc Godard léger période Une femme est une femme (1961) et Bande à part (1964) où le Louvre était déjà envisagé comme terrain de jeu. Il y a de pires inspirations quoique la musique pétaradante du générique renvoie aussi à ces comédies populaires avec Louis de Funès à son zénith. La photographie de Simon Roca, colorée et solaire, très estivale, est dans le même esprit. L’ensemble possède un pouvoir euphorique indéniable. Toute cette trépidance nous laisse heureux et légèrement essoufflés, regrettant un poil les moments rares de respiration comme cette séance d'équilibrisme sur les bouteilles, où Vimala Pons arbore un joli collant noir façon Musidora et rappelle qu'elle est à l'origine une artiste de cirque.

Et comme chez Godard, le discours politique est frontal. Si les personnages sont rêveurs, la dimension satirique du film est bien de son temps qui est le notre. Peretjatko les plonge dans une France paniquée, dans une société corsetée par ses interdits (la scène hilarante de la baignade). Les pouvoirs sont moqués sans retenue (Le retour de Sarkozy, la police roulée dans la farine). Comme dans tout bon burlesque, personne ne respecte les règles, par hasard, par avidité, par amour ou simplement pour avoir la paix. Le désir est moteur et chez Peretjatko, il est roi : désir de vacances, désir de mer, désir de Truquette. La dynamique de comédie laisse peu de place à de véritables personnages. Ce sont caricatures et types là encore proches de la bande-dessinée, qui compensent leur simplicité par les performances d'acteurs aimables et qui s'amusent visiblement beaucoup. S'ajoute également le soin que Peretjatko apporte aux seconds rôles dans une certaine tradition du cinéma français. Au final, avec son premier long métrage, le réalisateur œuvre en continuité avec ses courts, éprouvant son univers personnel sur la durée. Mission accomplie avec brio. « Les cigares que j'aime, la musique que j'aime, les gens que j'aime ». Tout un programme pour le film-manifeste d'un anarchisme ludique, débraillé, irrespectueux. So french.

Photographies : © Ecce Films et Shellac

10:44 Publié dans Cinéma, Festival | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cannes 2013, antonin peretjatko | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

29/05/2013

Fragments cannois

Le grand cirque cannois a replié son chapiteau et roulé le tapis rouge. Sans ses paillettes la ville est tristounette dans ce frais mois de mai. Les amis, venus parfois de très loin, sont rentrés. Restent les multiples images des films découverts et une poignée de souvenirs dont la douceur efface heureusement les agacements habituels. Cannes 2013 c'était :

D’abord la joie de discuter du prochain film de Mikhaël Hers avec Dounia Sichov, l'une de ses actrices de Memory Lane (2010), qui sera de cette nouvelle aventure.

La séance de Lucky Luciano (1973) de Francesco Rosi à laquelle est venu assister Christopher Waltz, très studieux. A quelques sièges de lui, dans une superbe robe blanche, la belle Nicoletta Braschi.

Le chapeau de David Perrault et la veste de Antonin Peretjatko.

Le Mouton-Cadet de la fête du court.

Saluer, autour d'une délicieuse Kriek sur la plage de la Quinzaine, l'équipe de La fille du 14 juillet du même Antonin Peretjatko, juste après les fous rires de la séance.

L'intense émotion de Mohammad Rasoulof et de son équipe venus présenter Dast-neveshtehaa nemisoozand (Les manuscrits de brûlent pas), sortit clandestinement d'Iran et tourné dans des conditions difficiles. Et puis son sourire timide à la sortie de la projection.

La chevelure argentée de Jim Jarmush au bout du tapis rouge.

L'idée entêtante que chaque jour je pouvais croiser Steven Spielberg au détour d'un couloir.

Et puis, parce qu'il faut bien mesurer ce que cela représente pour un cinéphile de mon acabit, la séance de la version restaurée (à tomber!) du Vertigo (Sueurs froides – 1958) d'Alfred Hitchcock en présence de Kim Novak. Élégante et alerte dans son ensemble noir et blanc, toujours très blonde, celle qui a travaillé avec Hitchcock donc mais aussi Richard Quine, Billy Wilder, Robert Aldrich, Otto Preminger ou George Sidney, la partenaire de Fred Astaire, James Stewart, Jack Lemmon ou William Holden a fait passer le souffle de la légende hollywoodienne, faisant vibrer la salle du soixantième de sa belle voix profonde.

Photographie Guy Ouillon (merci !)

10:10 Publié dans Festival | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : cannes 2013 | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

21/02/2013

Clermont 2013 - Partie 4 : Un peu plus loin

C'est peut être un signe des temps, mais nombre de films parlaient d'immigration et d'immigrés. Le kurde coincé dans son sous-sol bruxellois dans Sidewalk de Berivan Binevsa, les nouveaux arrivants aux États-Unis apprenant la langue dans l'intéressant Hôtel Pennsylvania de Marc Raymond Wilkins ou les maliens cherchant à gagner l'Europe dans l'animation de Luc Perz Miniyamba. Le film le plus détonnant sur ce thème venait d'Israël, Welcome and... our condoléances (Bienvenue et... sincères condoléances) de Leon Prudovsky. Ce film a une image assez moche, mais c'est fait exprès. Le film est censé avoir été réalisé par Mischa, un gamin de 12 ans qui filme au caméscope le voyage de sa famille d'URSS en Israël en 1991 quand l'émigration a été permise lors de la dislocation de l’empire soviétique. Le dispositif justifie donc cette image passée à la définition aléatoire et les mouvements de la caméra à la main. Mais rapidement, on se rend compte qu'il ne s'agit pas de mouvements anarchiques mais que la caméra est toujours là où il faut et raconte l'histoire avec une redoutable précision. C'est donc un joli travail « à la façon de » de la part du réalisateur, d'autant que le film est une comédie très réussie. La famille de Mischa rejoint dont la Terre Promise, pleine d'espoir, mais elle se trouve confrontée à un sacré problème quand la vieille tante meurt dans l'avion avant d'arriver. A l'aéroport, la situation prend un tour absurde puisque personne ne sait que faire de la morte. La seule ressource de la famille est de faire croire qu'elle est toujours vivante pour pouvoir la faire naturaliser, entrer et se faire enterrer. On imagine les nombreuses possibilités qu'ouvre cette incroyable situation, manière aussi de pointer les différences entre nouveaux arrivants avec leurs costumes passés et leurs réflexes de juifs soviétiques complètement perdus et les autorités en place, fonctionnaires blasés et ne connaissant que le règlement. De nombreux gags jouent sur ces opposition, d'autres sur le suspense, d'autres encore utilisent le dispositif de l'enfant filmeur qui assure également, comme un conte épique et dérisoire, la voix off. Un grand moment.

J'ignorais qu'il y avait différentes catégories de citoyens en Angleterre. On this island de Matthew Knott raconte l'édifiante histoire d'une professeur de grec, immigrée grecque elle-même, qui doit passer un examen particulièrement gratiné pour obtenir une catégorie supérieure, et se fait aider par un jeune fonctionnaire british pur jus postulant pour un poste dans l'une de ces instances européennes qui ont mis la Grèce à genoux. La situation ne manque pas de piquant et le réalisateur tire le meilleur partit de son dispositif, avec un grand moment quand son héroïne donne une représentation théâtrale dénonçant le sort fait à son pays. Mais à l’impossible nul n'est tenu et elle apprendra que personne ne peut acquérir ce niveau de citoyenneté, pas même Madonna. Ni les anglais ayant des défaillances dans la connaissance de leur propre culture. Le film dit des choses bien graves avec cet humour typiquement anglais où pointent parfois des accents de colère. Il y a de jolies notations sur les cultures nationales et ce qu'elles doivent l'une à l'autre, sur la façon dont elles sont considérées et maîtrisées par leurs nationaux. Cela passe parfois par de simples allusion visuelles comme ces colonnes grecques sur la peinture murale d'un vénérable bâtiment anglais. L'interprétation de Michele Valley et James Norton est excellente, comme la très belle photographie de Brian Fawcett.

Autre parabole lorgnant cette fois vers le fantastique avec le très beau Foxes de l’Irlandais Lorcan Finnegan. Un couple est installé dans un grand lotissement dont ils sont les seuls occupants. La crise est passée par là. Ils ont la seule pelouse tondue du coin et la seule lumière, le soir venu. On se croirait dans The walking dead. Si monsieur part travailler tous les matins, madame qui est photographe, n'a plus de boulot. La crise toujours. Dans cet environnement abandonné des hommes, la nature repointe le bout de son nez. En l’occurrence le museau de renards que Ellen se met à traquer avec son téléobjectif avant de devenir de plus en plus proche d'une tout autre manière. Le film, baigné de la lumière travaillée (ambiances nocturnes, ombres, tonalités bleutées métalliques) de Miguel De Olaso, emprunte des accents franchement fantastiques, faisant peut être référence aux femmes renards de la mythologie chinoise qui inspirèrent un très beau roman à Abraham Merritt. Mary Ruane dans le rôle de Ellen est une bien belle rousse.

A l'opposé de cette situation où se délitent les liens (amoureux, sociaux) jusqu'au retour à la vie sauvage, Best if used by de l'américaine Aemilia Scott raconte la façon dont ces liens peuvent se tisser à nouveau. C'est son premier film et elle en tient le rôle principal. Avec beaucoup de candeur et un soupçon de macabre, le film s'enclenche sur le refus d'une jeune femme, employée dans un supermarché, d'abandonner le corps de son compagnon soudainement défunt. Elle a donc l'idée de dérober le corps et de l'emmener dans la chambre froide de son lieu de travail. Là, au fur et à mesure des rencontres (les autres employés, la famille) va s'organiser une drôle de veillée funèbre, célébration de la vie autour du corps mort. C'est un film véritablement agréable grâce à sa belle mécanique de comédie et sa tonalité en équilibre. Aemilia Scott fait preuve de conviction et nous lui en sommes gré.

Le meilleur sera cette fois encore pour la fin. Qurban (sacrifice) vient d'Azerbaïdjan, pays du Caucase et visiblement une rude contrée. Le film est signé Anar Abbasov et il s'ouvre sur un somptueux panoramique circulaire à 360° sur une ferme. C'est le matin, lumière froide, légères brumes, les sons discrets de la campagne qui se réveille. Une femme sort et commence les travaux routiniers bien qu'elle soit enceinte. Puis un homme sort et il va s'installer pour prier. Tout est exprimé au cours de ce lent mouvement, de la beauté rude du lieu, de ceux qui y vivent et de leurs rapports. J'avoue avoir craint un moment une démonstration de pure technique, mais le reste du film m'a vite rassuré. Nous voici donc dans une famille musulmane traditionnelle dont Abbasov filme avec précision et attention les gestes du quotidien. On s'y croirait. Notre homme a trois filles. De sa femme il espère ardemment un fils et prie avec ferveur pour être exaucé. On craint un instant le cliché mais si l'homme laisse travailler sa femme, nous le voyons tendre avec ses filles. Il part. Il va se rendre sur le mont Athos pour y effectuer le sacrifice rituel, celui d'Abraham. Un mouton pour la vie de son fils. Nous le suivrons donc acheter un mouton, le choisir et l'emmener sur la montagne. Quand la voiture ne peut plus gravir les pentes rocailleuses, il part à pied. Son voyage est le centre du récit et autour de cet homme, tout en restant à sa hauteur, Abbasov filme en écran large une nature impressionnante comme une émanation du divin. Avec son chef opérateur Semion Amanatov (qui a débuté sur le premier film d'Abbasov, Beethoven, en 2009), le réalisateur filme les hautes montagnes, les vastes alpages, les brumes épaisses, la pluie et un superbe orage de grêle. C'est rare de filmer un véritable orage de grêle en montagne et ça inspire le respect. On pourrait penser qu'en luttant contre les éléments, l'homme et le mouton vont devenir amis, mais ce ne sera pas le cas. Pourtant, le scénario réserve une surprise de taille quand notre homme arrive enfin au lieu du sacrifice. Abbasov y décri de façon documentaire le défilé des pèlerins venus accomplir le même rite. Il y a là quelques plans assez durs, mais que l'on peut accepter dans le contexte. Reste que, tout en étant athée jusqu'à la moelle, on peut être sensible à cette belle réplique « Dieu n'a pas besoin de sang, mais d'amour ». Le film ne s'arrête pas à cette réflexion morale, mais poursuit sa route au cœur de cet homme et de ses bouleversements intimes. Le film réserve encore quelques surprises de taille pour revenir, apaisé, à la ferme, pour un final émouvant dans sa simplicité. Alors ce bébé, garçon ou fille ? Vous ne croyez quand même pas que je vais vous le dire ! Prix spécial du jury.

Photographies : Bref magazine

Un entretien autour du film On this island

Le site d'Aemilia Scott

Un entretien avec Lorcan Finnegan

17:54 Publié dans Cinéma, Festival | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : clermont ferrand, court métrage, anar abbasov, aemilia scott, lorcan finnegan, matthew knott, leon prudovsky | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

20/02/2013

Clermont 2013 - Partie 3 : Du côté d'ailleurs

La sélection internationale regroupait 79 films dont j'ai pu voir les deux tiers. Mis à part quelques pellicules plus faibles (le grotesque Perfect drug de Toon Aerts), c'était globalement de bonne tenue. Il y a dans toutes ces œuvres un effet de dépaysement assez fort, j'ai ainsi découvert dans Kong peh tshat (Comment j'ai appris à mentir) film thaïwanais de Shang-Sing Guo à quoi ressemblait une plantation d'ananas. Mais surtout nombre de ces films arrivent à allier une image de leur pays avec une réflexion sur leur situation actuelle ou leur histoire qui dépassent les récits plus anecdotiques ou purement imaginaires des films français. Je me garderais d'en tirer des conclusions définitives car c'est peut être une question de sélection dans le cadre de ce festival, un désir de découvrir comment vivent les autres ailleurs. De ce point de vue les différentes immersions proposées par ce riche ensemble est une incontestable réussite. J'aurais ainsi en cinq jours partagé des moments de la vie de pirates des côtes de Somalie, d'un oculiste à la retraite iranien, les déboires d'un étudiant de Calcutta lors d'une grève des taxis, les affres d'un Kurde clandestin à Bruxelles, la crise en Irlande, les manifestations à Hong-Kong, le difficile examen pour obtenir la citoyenneté britannique, le mariage temporaire au Liban. Et j'en passe sans oublier les ananas. Jusqu'au vertige.

Stolz des osten (Fierté de l'Est) de Christoph Wermke nous plonge dans la campagne de l'Allemagne de l'Est. C'est fou ce que ça ressemble à la France de mon enfance. Il y a un gamin et sa mère obligés de louer leur maison à une famille venue de l'Ouest. Toutes les crispations d'un pays qui n'a pas encore bien refermé la fracture passent par cette histoire simple. On sent l'arrivée de l'argent et la vie aseptisée à travers des oppositions élémentaires mais fortes, la Trabant et la BMW, le garçon laissé en liberté et le bébé un peu trop couvé. Il y a aussi ce que l'on a perdu. Une jolie petite scène voit la mère de famille demander des œufs de ferme à l'épicière du coin. « Il n'y en a pas, ils ne sont pas aux normes » lui jette la locale en lui refilant une boîte venue d'un élevage industriel.

Dans le genre fiction à chute, The Voorman problem de Mark Gill (Royaume Uni) restera dans les mémoires par la façon dont il fait disparaître la Belgique. Voorman est un homme qui prétend être Dieu. Au médecin venu l'examiner et qui lui en demande la preuve, hop ! Le plat pays n'est plus. Habile et amusant.

Tout aussi bref et efficace, mais dans un registre nettement plus dramatique, The curse (Le sort) du marocain Fyzal Boulifa met en scène le mécanisme d'exclusion sociale de la femme dès qu'elle cesse d'être une enfant. Dans un village en plein désert, Fantine est surprise avec son amant par un groupe d'enfants. Ils veulent la dénoncer. Indifférence, menaces, pleurs, rien n'y fait, pas même de céder à leur chantage. Traitée de putain par un gamin tête à claque, elle se retrouve obligée d'agir comme telle. La photographie de Taina Galis écrase de soleil la pauvre fille. Le drame de Fantine est aussi simplement décrit qu'implacable, comme ces malédictions du cinéma fantastique dont on ne peut se dépêtrer, ce château de Kafka que l'on n’atteint jamais.

C'est d'abord par sa construction que Calcutta taxi séduit tout d'abord. Vikram Dasgupta, indien vivant au Canada, déstructure son histoire comme un Quentin Tarantino. Une grève des taxis, des documents à remettra à tout prix, un étudiant qui doit traverser la ville, un oubli malencontreux... Dasgupta joue du flash-back et du changement de point de vue dans la même scène en virtuose. Les mésaventures croisées de trois personnages sont l'occasion d'un portrait en coupe de la ville immense, grouillante, violente (leurs grèves n'ont rien à voir avec les nôtres), chaleureuse et pauvre, entre archaïsmes, modernité et traditions. En 20 minutes, le réalisateur donne beaucoup à voir sur un rythme trépidant et arrive à faire vivre plusieurs personnages en évitant le côté fabriqué. Le coup de théâtre du second tiers qui explique le geste du taxi par un retour sur son mariage est une idée brillante qui apporte à l'ensemble une touche d'humanité bienvenue. Le travail de la caméra en met plein la vue (le réalisateur vient de la publicité), très mobile mais précis, avec la réserve d'une esthétique qui tire un peu trop sur celle de Danny Boyle pour Slumdog Millionaire(2008) et l'utilisation d'effets venus du cinéma d'action américain actuel. Ceci dit, la maîtrise qu'il en possède est bluffante.

Mêmes réserves pour Fishing without nets (La pêche sans filets) de l'américain Cutter Hodierne, tourné au Kenya autour des pirates agissant sur la côte de Somalie. La mise en scène lorgne du côté de Black Hawk down (La chute du faucon noir - 2001) de Ridley Scott, rien que ça ! Montage rapide, image brûlée, plans courts, caméra mobilissime. Je ne suis pas complètement convaincu par cette forme qui vous force le regard. Mais c'est efficace et le réalisateur arrive à ménager quelques moments un peu plus posés. Là encore, Hodierne vient du clip, notamment de travaux pour la récente tournée de U2. L'originalité de son film vient d'aborder le piratage du point de vue des pirates à travers un personnage de jeune pêcheur amené à les guider parce que c'est ça ou crever de faim. J'ai retrouvé un peu cette idée présente dans le très beau La pirogue (2012) de Moussa Touré. Le film joue sur la tension d'une action imminente que l'on ne verra pas et se focalise sur le dilemme moral de son héros. L'interprétation africaine est remarquable et homogène, le regard du réalisateur s'abstenant de juger. Remarquable.

Nettement plus sobre, mais tout aussi fort, Sessiz / Be Deng (Silencieux) de L. Rezan Yesilbas, venu de Turquie, a remporté la palme d'or du court-métrage 2012 à Cannes. Il aborde la répression des kurdes à travers l'interdiction d'utilisation de la langue. Situé en 1984, le film suit Zeynep dont le mari est emprisonné comme beaucoup d'hommes. Lors des visites dans un grand parloir en commun, les gardiens rappellent la consigne : « Parlez turc ». Du coup personne ne parle et les couples communiquent du regard et, discrètement, des mains. Zeynep fera preuve d'ingéniosité pour faire passer une paire de chaussures neuves à son époux. Sensible, sensuel à sa manière, plein de retenue et faisant passer pas mal de choses (La place des femmes, les enjeux de la lutte kurde) sans quasiment aucun dialogue (et pour cause), c'est un très beau film.

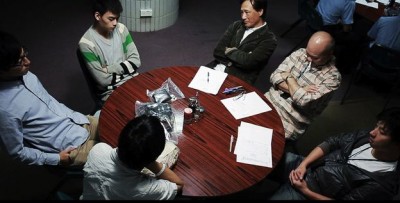

D'une répression à l'autre, 6th march du chinois Chun Wong se passe à Hong Kong, le 6 mars 2011 à l'issue d'une manifestation pour la démocratie. Le film allie réflexion politique, notations sociales et portrait sensible dans une forme cinématographique forte. Dans une vaste salle de police, les jeunes manifestants arrêtés sont interrogés par la police toute la nuit par groupes de trois (trois manifestants face à trois policiers). Chun Wong s'attache à l'un des groupes pour une table ronde littérale où chacun expose ses positions, ses incompatibilités (sociales, générationnelles, politiques) avec virulence mais sans violence. Wong répartit la parole avec une certaine équité, un brin d'humour et un système de champs-contrechamps croisés qui donne une belle dynamique à l'ensemble. Comme chez Jean Renoir, il apparaît rapidement que chacun a ses raisons. Le découpage est rigoureux et les dialogues au petit poil joués avec sincérité. L'ensemble pourrait devenir ennuyeux s'il se limitait à sa dialectique, mais le réalisateur fait passer dans les images un non-dit qui prend une autre dimension quand se révèle les rapports entre l'un des policiers et l'un des manifestant. Ce coup de théâtre donne un second souffle au film et le place sur un plan plus riche d'un simple pamphlet politique où l'étude sociale (riche par ailleurs). Le film s'attache alors plus aux hommes qu'à leurs idées, aux contradictions entre les uns et les autres, rappelant le fameux Tous à la manif, un très beau court métrage de Laurent Cantet qui était présenté dans le programme des trente ans de l'Agence du Court-Métrage.

(à suivre)

Photographies : Criticize this ! et Mouviz

Le site de Vikram Dasgupta

le site de Rezan Yesilbas

15:46 Publié dans Cinéma, Festival | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : court métrage, clermont ferrand, christoph wermke, mark gill, vikram dasgupta, cutter hodiernel. rezan yesilbas, chun wong, fyzal boulifa | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

15/02/2013

Clermont 2013 - Partie 2 : plaisirs nationaux

Passé les récriminations, il y avait quand même des choses intéressantes à se mettre sous l’œil dans la compétition nationale. J'annonce d'emblée que j'ai loupé le programme avec le grand prix 2013, Avant que de tout perdre de Xavier Legrand. Pas de bol.

Après le coup d'éclat de Ce qu'il restera de nous (Grand prix 2012), Vincent Macaigne était de retour devant la caméra avec deux films. Les lézards de Vincent Mariette le propose en duo avec un autre réalisateur-acteur, Benoît Forgeard. Le premier a donné rendez vous dans un hammam à une possible conquête draguée sur Internet et se fait accompagner par le second. Le couple fonctionne très bien dans le registre des trentenaires séducteurs. Mariette joue sur les oppositions physiques entre Forgeard finement musclé, chevelu pas trop poilu, et Macaigne, plus enrobé, torse velu et calvitie avancée. Les deux hommes attendent, croisent une belle odalisque nimbée des brumes du hammam, et devisent sur des dialogues sur mesure. Le film ne dépasse pas son anecdote mais le fait bien, soignant l’atmosphère moite et sensuelle de ce lieu incongru à l'aide d'un joli noir et blanc signé Julien Poupard.

Kingston avenue signé Armel Hostiou est plus ambitieux et plus long (43 minutes). Co-écrit par Vincent Macaigne, le film lui donne le rôle de Vincent ( enveloppé et calvitie avancée bis) venu suivre à New-York son grand amour qui ne veut plus de lui. Elle est joué par la belle Kate Moran, inoubliable dans Je vous hais petites filles (2008) de Yan Gonzalez. Kingston avenue raconte les tentatives vaines et pathétiques de Vincent pour récupérer Barbara, il pleuvait sur New-York ce jour là. A la dérive, Vincent rencontre par hasard Sofie qui va le soutenir tous en pensant que, peut être... un scénario de comédie romantique que Hostiou et Macaigne traitent avec une dose de cruauté envers le french-lover, soignant l'écriture des personnages, sans toutefois atteindre la force de Ce qu'il restera de nous ni la beauté rigoureuse de Un monde sans femmes (2011) de Guillaume Brac (merveille sur laquelle je reviendrais). Film après film, rôle après rôle, Macaigne développe ce type (calvitie, bedon) avec beaucoup de talent et une belle humanité. S'il fait encore cela dans sept ans, on pourra soupirer à la redite mais pour le moment, c'est bien.

Ce n'est pas un film de cow-boys, premier film de Benjamin Parent, est une comédie habilement construite dans les toilettes d'un collège autour de deux filles et de deux garçons discutant parallèlement du film Brokeback Mountain (2005) de Ang Lee. Le film expose avec finesse une gamme de sentiments vis à vis de l'homosexualité : la crainte, la curiosité, la pression du regard des autres, l'acceptation. Le père de l'une des fille est homosexuel et l'un des garçon est une grande gueule craignant de montrer sa sensibilité mais visiblement bouleversé par les émotion que le film a fait naître en lui. Derrière les dialogues jouant avec humour sur le « parler jeune », mais que l'on sent écrits avec précision, gestes et regards sont mis en valeur par la mise en scène et une photographie limpide, rythmés par le montage alterné des deux discussions. Les quatre jeunes interprètes sont impeccables. Le film est une jolie mécanique qui utilise la citation cinéphile de manière originale.

Le film le plus curieux que j'ai pu voir est une autoproduction réalisée par Thibaut Piotrowski, Feux, qui assure également la photographie et le montage. Curieux film plein de maladresses, mais curieux film attachant (sans la moindre condescendance de ma part). Feux nous fait découvrir l'étrange communauté de trois enfants vivants seuls dans une grande maison à la campagne. L'aîné, inspiré par des documentaires façon François de Closet, fabrique une fusée dont le premier essai embarque le lapin nain du cadet. Le lapin est perdu dans l'espace. Pour le récupérer, le garçon construit une machine à remonter le temps où prend place sa petite sœur. Le film tranche sur ce que l'on voit d'habitude par la création d'un univers d'enfance qui sonne juste parce qu'il est pris au premier degré. Fascination pour les voyages extraordinaires, croyance naïve en la science, esprit d'aventure, réalisation d'une vie coupée de toute contrainte (on ne verra pas le poil d'un adulte à l'exception du chasseur). Quiconque a construit une cabane dans les bois ou rêvé d'être astronaute à dix ans sera sensible à ce film s'il se souvient de ce que cela représentait. Bien sûr, le film aurait pu être un peu plus court (la partie autour du sauvetage des animaux ne me semble pas très réussie) et l'image malgré un joli noir et blanc a un côté un peu trop amateur. Mais la structure est solide, les enfants sont très bons et le film dégage une spontanéité, une absence d'arrière pensée, très agréables.

Quelques titres encore, sur lesquels je n'ai pas envie de m'étendre mais qui valent le coup d'oeil si vous tombez dessus : Tennis Elbow de Vital Philippot, le poème rock Nous ne serons plus jamais seuls de Yann Gonzalez, Rodri de Franco Lolli avec son personnage à la Bartleby.

Côté animation, Edmond était un âne de Franck Dion, primé à Annecy en 2012, est un très joli conte sur un petit employé que ses collègues affublent d'un bonnet d'âne et révèlent sans le vouloir sa véritable nature. Il y a chez Edmond aussi quelque chose de Bartleby. Le graphisme est très fin, l'animation très fluide, même si j'ai toujours un peu de mal avec le pur numérique qui a tendance à lisser les mouvements comme les surfaces. Mais cette histoire, drôle et cruelle avec une fin ouverte pas très loin du Brazil (1985) de Terry Gilliam est prenante (Le site du film)

Plus franchement dans mes goûts, Tram de Michaela Pavlátová (Grand prix à Annecy en 2012) est tout à fait réjouissant. L’animation est sobre mais joue avec talent sur les cadres et le graphisme (les fenêtres du tram qui s'allument au départ) et se met au service d'un délire érotique assez torride. Agrippant ses manettes phalliques, la conductrice à l'opulente poitrine se laisse aller à ses fantasmes, passagers masculins devenant phallus oscillants, composteur – vagin recevant les cartes roses sur de virulents « dring », Le dessin et le mouvement sont gagnés par la folie du désir, les couleurs de la passion, roses et rouges (La bouche, le soutient-gorge débordant la blouse de la fonctionnaire, les sexes autonomes) bousculent les bleus sombres et les gris de la machine et des passagers. Porté par la musique sarabande de Petr Marek, Tram est inventif et sensuel, drôle aussi, la meilleure des publicités pour les transports en communs.

J'ai gardé comme d'habitude le meilleur pour la fin, en l’occurrence le film de Fabien Gorgeart Le sens de l’orientation qui a reçu le prix spécial du jury. Le film propose un nouveau duo masculin, Martin et Eliott (Fabrizio Rongione vu chez les frères Dardenne et Thomas Suire vu chez Alain Guiraudie). Les deux hommes préparent un film et sont en repérage. Ils cherchent une église pour une scène clef. Pas n'importe quelle église, une belle. Cette situation structure le film façon road movie dans la campagne des Landes tout en étant maintenue en arrière plan (on ne saura pas grand chose du film préparé). Ce qui est au cœur du film, c'est le portrait chaleureux (on peu risquer hawksien) de la relation entre les deux hommes. Portrait d'une amitié, portrait des affres de Martin dont les hésitations de créateur s'effacent face à un désir de paternité contrarié. Portrait du coup des aspirations de deux jeunes adultes qui peinent à se détacher de la vie adolescente (virée, drague, jeux) mais qui sentent bien qu'il est plus que temps de passer à autre chose. La réussite du film c'est d'abord la finesse d'écriture et l'élégance d'une mise en scène maîtrisée qui sait laisser du temps et de l'espace autour de ses héros. Il y a de belles idées, parfois référencées, toujours bien intégrées dans la trame du récit comme le passage au bowling ou la découverte de l'église rêvée qui se conclut avec un duel pour de rire sur la très belle musique d'Ennio Morricone pour Per qualche dollari in più (Et pour quelques dollars de plus - 1965) de Leone, celle de la scène de l'église, justement. Il y a aussi de belles idées autour de l'utilisation de la musique classique qui utilise Mendelssohn, Fauré et Schumann. Martin et Eliott trouvent un point d'équilibre entre leur comportement parfois infantile et des aspirations (artistiques, sentimentales) plus élevées que Gorgeart nuance par petites touches, désamorçant d'une pointe d'humour le drame qui pointe son nez, sans se refuser des moments d'émotion franche. Ils sont touchants ces deux types, loin des créatures artificielles. L'invitation au voyage de Martin et Eliott ne se refuse pas. Fabien Gorgeart prépare un premier long métrage. Je l'attends de pied ferme.

(à suivre)

Photographie : Canal +

22:45 Publié dans Cinéma, Festival | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : clermont ferrand, court métrage, vincent mariette, vincent macaigne, armel hostiou, benjamin parent, thibaut piotrowski, fabien gorgeart, franck dion, michaela pavlátová | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

12/02/2013

Clermont 2013 - Partie 1 : souffrance

Le festival de Clermont-Ferrand est l'endroit idéal pour prendre la température du court métrage comme il va, c'est à dire bien souvent du long métrage comme il sera. Las ! De ce que j'ai pu voir (il y a vraiment beaucoup de films à voir à Clermont), ce n'est pas la grande forme pour le court national. S'il y a bien eu quelques films aimables, je n'ai pas ressentit cette année ce petit élan du côté du cœur qui fait ressortir de la salle en se disant que l'on a vu quelque chose. Pire, entre les animations purement formelles, les films balisés, les expérimentations paresseuses et les canalplusseries arrachant un sourire mécanique, j'ai eu droit à plusieurs films-purge redoutables, aussi longs que prétentieux, dont le quelque chose m'inquiète.

Mais commençons par une remarqué d'ordre générale qui touche également la sélection internationale de bonne tenue : l'image. D'aucuns objecteront que je suis un vieux nostalgique de la pellicule, et ils auront raison, mais depuis plus de dix ans j'ai pu voir sur le grand écran de la salle Cocteau l'évolution des projections avec la domination progressive et désormais totale de la vidéo. C'est la première année que je constate une baisse globale de la qualité de l'image. Nombre de films ont une image laide, tout simplement. Les noirs en particulier souffrent d'effets de plaque transformant le magnifique écran en moniteur de bureau. Plans granuleux, sautes de l'image, problèmes de compression, platitude, il y a quelque chose de pourri au royaume du numérique. Est-ce que cela vient de la projection, des copies, d'un manque de maîtrise, d'une croyance erronée que le numérique affranchit d'un travail minutieux sur l'image ? Peut être un peu de tout. La projection somptueuse de Qurban (Sacrifice) de Anar Abbasov ou le noir et blanc émouvant de Nous ne serons plus jamais seuls de Yann Gonzalez m'incitent à penser que c'est en amont que cela coince.

Mais revenons à nos purges. D'habitude je n'aime pas m'étendre sur ce qui me déplaît, mais cette année, trois films (il y en avait d'autres) illustrent certaines tendances du cinéma français, pour reprendre une expression fameuse, qui me posent problème. A ce stade, qu'il soit clair que je n'ai pas à dire ce qui doit être fait ou pas, mais qu'à partir du moment où l'on m'embarque pour un récit j'aime autant que l'on ne me raconte pas n'importe quoi n’importe comment. Entrons dans les détails.

Souffre ! De Pamela Varela est de la veine sociale. Les usines ferment et c'est bien triste. La réalisatrice tourne dans une friche industrielle et ça se voit. L'usine dans laquelle je travaille ne ressemble pas à ça, pas plus que celle de Ce vieux rêve qui bouge (2000) d'Alain Guiraudie. Nous suivons le personnage de Marta dont on ne saura pas grand chose, sans doute qu'elle est roumaine, en tout cas elle n'est pas bavarde. La première scène donne le ton, tellement misérabiliste (mains sales, décors artistiquement crades) que j'ai cru que nous étions dans une prison. Suit un travelling très complexe, façon Godard, mais qui ne débouche sur rien que sa propre virtuosité. Constamment, il y a ce décalage entre le fond (c'est dur, c'est douloureux, ça ne desserre pas les dents), et la forme qui cherche à faire cinéma (gros plans, mouvements complexes, figuration), sans que jamais l'un ne soit au service de l'autre. C'est vite agaçant d'autant que les personnages peinent à exister à force d'épure. A la fin, Marta prend un revolver (d'où est-ce qu'elle sort ça?) et tire sur le syndicaliste (bien fait !) et un type que je ne rappelais pas avoir vu avant. Un cadre ? Bien fait aussi. Et après ? Après rien. Je me disais que ça aurait été bien de finir avec une visite d'Arnaud Montebourg, mais nous ne sommes pas là pour rigoler. Ici on souffre avec point d'exclamation, un titre comme une injonction au spectateur. Ben voyons !

Avec Swing absolu de François Choquet, nous tenons peut être le nouvel Michael Haneke. Joie. Les personnages sont deux frères qui s’appellent Aurélien et Tancrède. Vraiment. Ils vivent dans une superbe maison dans un superbe coin dont on se demande si ça existe encore dans la vraie vie. Ils y élèvent des moutons avec leur père. Admettons. Leur père ne s'occupe pas d'eux alors ils décident de le tuer avec un club de golf. Voilà. Les deux jeunes gens sont beaux et lisses, ils font penser au duo de Funny games (1997). On sent le film travaillé et fabriqué, bien fichu, belle image cette fois, plans et découpage soigneusement pensés. Opposition entre la nature élégiaque et le drame des personnages, manipulation d'un frère par l'autre, suggestion de relation incestueuse. Sauf que. Sauf que ça ne vit pas. Sauf que le programme annoncé au début se déroule sans accroc ni surprise. Sauf que les personnages n'ont aucune épaisseur. Le père surtout est victime de situations fabriquées mais ne donne jamais l'impression d'être un type abominable, juste un peu maladroit. Donc pourquoi le tuer ? L'idée du meurtre qui me semble centrale, n'est jamais vraiment justifiée. Comme chez Haneke, François Choquet joue au démiurge tout puissant, manipulant ses personnages comme des silhouettes de carton au service d'un récit au sérieux papal et à la froideur calculée.

Mais tout ceci n'est rien comparé au Livre des morts de Alain Escalle, gros film d’animation expérimentale qui a eu les moyens de son ambition et s'étire sur 35 interminables minutes. Outre l'esthétique numérique, le film cultive l'obscurité narrative et le mauvais goût pyrotechnique. Que je vous raconte. Tout commence dans la Russie soviétique des années 50, une période qui semble inspirer les réalisateurs, un peu comme ceux qui mettent dans leur i-phone dernier cri un « dring » de téléphone à cadran. Des grues démolissent un vieux quartier. Un homme se souvient aidé par un livre, celui du titre j'imagine. Le voilà qui part pour la Pologne (comment ? pourquoi ? Vous en posez des questions) et le film passe dans une autre dimension. La terre frémit, des barbelés sortent de terre, des miradors surgissent comme des zombies hors de leur tombe, et dans un spectacle son et lumière extravagant se reconstruit le camp d'Auschwitz. Vous n'avez encore rien vu. Des danseurs au corps peints surgissent alors, fantômes des exterminés. Et que ça se tortille, et que ça fait des entrechats. Cerise sur le gâteau, un bombardier passe et s'écrase sur le camp. Toute le monde sait (sauf le réalisateur semble-t-il) que jamais une bombe n'a été lâchée sur les camps d'extermination. Quand même Auschwitz en ballet numérique, il fallait oser. Alain Escalle ose. A ce point, il n'y aurait rien d'autre à dire. J'ai regardé ce film dans un état second. Je pensais à la tête de Jacques Rivette s'il voyait ça. Je ne comprends pas comment on peut à ce point ne pas penser à que l'on filme.

(A suivre)

16:30 Publié dans Cinéma, Festival | Lien permanent | Commentaires (6) | Tags : clermont ferrand, court métrage, alain escalle, pamela varela, françois choquet | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

01/02/2013

Pause en court

10:31 Publié dans Festival | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : court métrage, clermont ferrand | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

16/06/2012

Cannes séquence 6

Grands soirs

Délicieux hasard de la programmation cannoise, le golden boy Eric Packer joué par Robert Pattinson s'interroge dans Cosmopolis sur la vie secrète de sa vaste limousine blanche : « Je me demande où elle peut aller le soir ? ». La question du film réalisé par David Cronenberg trouve sa réponse dans Holy motors de Leos Carax, dont le monsieur Oscar joué par Denis Lavant vit également dans l'un de ces paquebots sur quatre roues, identiquement piloté par un fidèle chauffeur-garde du corps. Les deux œuvres entraient ainsi en une étrange résonance. Dans Cosmopolis, le héros traverse une ville en proie au chaos, visite présidentielle à haut risque, émeutes, crise, le capitalisme s'effondre nous dit t'on. Grand bien lui fasse ! Des citations de Marx (Karl, pas Groucho) fleurissent sur les murs, les entartreurs français sont de sortie, et Packer a décidé de se faire couper les cheveux. Comme il a ses habitudes, c'est de l'autre côté de la ville et Packer n'est pas décidé à écouter les conseils avisés de son garde du corps Torval, branché en permanence sur les informations d'un mystérieux central. Packer embarque donc dans la limousine et entame sa longue traversée vers son salon de coiffure favori. Au fil des étapes, il reçoit, comme Oscar, par exemple au jeu des résonances, une Juliette Binoche sexy et bien excitée. Il contemple également sur ses écrans de contrôle sa chute, c'est à dire ses affaires qui vont mal, une sombre histoire de spéculation sur le Yuan qui échoue. Mais on sent bien qu'il s'en fiche, de Binoche comme du Yuan.

Cosmopolis est plutôt une bonne nouvelle. Après une série de films plus ou moins réussis mais à l'esthétique assez hollywoodienne (Adaptation de bande dessinée, stars, moyens), David Cronenberg retrouve les exigences d'un budget plus réduit (c'est Paulo Branco qui produit) et les lignes esthétiques de Crash (1996), surfaces froides et couleurs chaudes, corps sublimés mais étrangement lisses, atmosphères suspendues comme en demi-rêve. Ou demi cauchemar. J'ai senti aussi quelque chose de plus vital pour Cronenberg dans cette adaptation du roman de Don DeLillo, quelque chose qui soit en prise directe avec son époque, quelque chose à exprimer sur ce foutu monde qui va si mal. Mais Cosmopolis est très bavard. Les personnages ne cessent de tenir le crachoir, quoi qu'ils fassent, y compris quand ils baisent. Ceux de Crash le faisaient aussi, mais pas de cette manière systématique. J'ai lu qu'il s'agissait des dialogues d'origine du roman de DeLillo. Je veux bien, mais je ne l'ai pas lu et puis ce n'est pas le problème. Je suis face à un film qui doit tenir sur ses deux jambes, tout seul comme un grand. Or la parole dans Cosmopolis étouffe le film en parasitant la force visuelle de Cronenberg. Le réalisateur n'exploite pas complètement les possibilités de son récit, à commencer par cette voiture extraordinaire, bulle et forteresse, univers intime et prison dorée, connectée au dehors par toutes les ressources de la technologie moderne tout en étant aveugle et muette, œuvre d'art lisse et blanche transformée en monument d'art urbain par la grâce de graffeurs extérieurs. Le talent si particulier de Cronenberg est bien présent, mais sur le moment, il est masqué par ce long tunnel verbeux, encombré d'un fatras de langage capitaliste et boursier, obscur ce qui est sans doute l'objectif, mais qui sonne comme ces jargons pseudo-scientifiques dont raffolent les équipages de vaisseaux spaciaux (Enclenchez le gyroscope d'hyperpropulsion, monsieur Spock !). Comme dans 2001(1968), j'aurais aimé que le film respire et que les images prennent leur élan. Ce sentiment se retrouve dans la dimension érotique du film. Si Juliette Biboche et la somptueuse Patricia McKenzie payent de leur personne, Cronenberg ne trouble jamais comme il a su le faire dans ses plus belles réussites. Sentiment mitigé donc pour le Grand Soir de Cronenberg qui rassure sur ses capacités intactes à innover, à être audacieux et à manier son humour vif et tranchant.

Un camarade blogueur et désormais critique me disait ne guère goûter la révolte « financée par Canal + » du film de Benoît Delépine et Gustave Kervern, Le grand soir. Ce paradoxe mérite d'être relevé, et il l'a été, face aux pitreries à la fois attendues, espérées et redoutées des réalisateurs grolandais et de leurs acteurs sur la croisette. Il me semble pourtant que le film vaut mieux que cela, justement parce qu'il n'est pas le brûlot que l'on essaye de nous vendre, tout en l'étant parce qu'il ne l'est pas. Je ne sais pas si vous me suivez dans ce qui précède, mais ça va aller. Arrêtons de faire le malin pour filer la métaphore musicale : Le grand soir est en phase avec le punk ludique des Wampas, en concert dans le film, et loin de la rage radicale des Béruriers noirs ou de Parabellum. On imagine mal d'équivalent cinématographique de Concerto pour détraqués sur tapis rouge. Le grand soir est assez basique. Soit deux frères, l'un est punk à chien, l'autre vendeur en matelas. L'un est Not joué par Benoît Poelvoorde, l'autre est (sera) Dead joué par Albert Dupontel. L'un est libre (c'est bien un peu dur, mais ça va), l'autre est victime de la crise (La grande et puis une plus personnelle). Le second méprise le premier, mais quand il se fait virer et pique la grosse déprime (jolis moments chez Dupontel), le premier le prend sous son aile et le convertit à la punkitude. Ensemble, ils vont tenter d'ouvrir les yeux des masses populaires sur l'aliénation consumériste. Et le film de naviguer entre les gros sabots de ses intentions affichées (Ça va péter les enfants) et un regard nettement plus nuancé sur l'épopée de ses deux héros (Ça ne pète pas si facilement). Regard parfois cruel quand les deux compères essayent d'empêcher un quidam paysan de se suicider, avec un résultat aussi spectaculaire qu'inattendu. Pour filer cette fois la métaphore politique, Le grand soir, c'est le programme enflammé de Mélenchon passé au regard pragmatique de Hollande. Ce qui rappelle l'injonction de John Lennon : « You say you want a revolution, you'd better free your mind instead ».

Mais c'est plutôt bien pour le film. Kervern et Delepine adoptent une jolie forme classique, récit linéaire, écran large, cadres amples un peu western, photographie lumineuse de Hugues Poulain qui joue avec l'immense décor réel d'une de ces affreuses zones commerciales et ses couleurs vives en plaques, façon bande dessinée ligne claire. L'endroit en deviendrait presque beau. A l'intérieur, les réalisateurs élaborent quelques gags bien construits sur la durée et l'espace : le jeu de Not avec les caméras de surveillance, la maltraitance du pingouin, les ballons crevés par un Dead ivre, l'épluchage « à mort » d'une patate, le joli travelling latéral suivant la traversée les deux frères dans les pavillons, Not grimaçant et crachant sur une vitre sans tain derrière laquelle se tiennent les clients d'un restaurant (gag déjà vu chez Jackie Chan), la colère à retardement sur le panneau publicitaire avec le chat, la leçon de marche punk. Il faut y ajouter le magnifique dialogue à la Pierre Dac entre le père du duo et un copain vigile. C'est le meilleur du film, porté par le duo d'acteurs qui s'est visiblement bien amusé et les apparitions réussies de Brigitte Fontaine, Noël Godin, Bouli Lanners, Gérard Depardieu et Yolande Moreau, éclats d'humanité dans un univers désespérément uniforme. Et le grand soir s'efface pour un petit matin mélancolique.

Cosmopolis sans réserves chez le Dr Orlof, Balloonatic et sur le Ciné Club de Caen.

Le grand soir chez le Dr Orlof

Photographies : © Stone Angels et © Ad Vitam

09:24 Publié dans Cinéma, Festival | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : cannes 2012, david cronenberg, benoît delépine, gustave kervern | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

06/06/2012

Cannes séquence 5

Holy Carax

Que l'on me permette de me munir de quelques solides superlatifs au moment d'aborder le Holy motors de Leos Carax. Mon expérience du festival de Cannes est assez modeste mais l'accueil réservé au film, au réalisateur et à son équipe (inoubliable robe d'or de Kylie Minogue) a été particulièrement intense. Chaleureuse. Il y avait du retour de l'enfant prodigue, de la célébration de l'Artiste majuscule, du frisson de retrouver le poète fulgurant aux images presque muettes depuis treize années et Pola X (1999), malgré l'intermède Merde en 2008. Il y avait aussi un étrange respect, une admiration trouble, envers celui qui avait survécu à tant de difficultés. Miracle ! Le film n'est pas emprunt d'amertume ni de douleur excessive, il n'est pas un défi hautain ni un cri de rage. Bien au contraire, c'est un chant d'amour, un acte de foi, foi totale dans le cinéma et en sa capacité à toucher au cœur. « Que peut le cinéma ? » demandait Jean-Luc Godard. Leos Carax répond par un vibrant : « Tout ».

Des éclats d'éternité, vingt minutes pour rattraper vingt ans comme il est dit dans l'un des dialogues du film, la façon dont le cinéma abolit le temps est au centre de Holy motors. Alejandro Jodorowsky expliquait à propos de son projet d'adaptation de Dune, le roman de Franck Herbert, jamais réalisé malgré des années d'effort, que le film devait exister dans une autre dimension tellement il en avait rêvé. Carax fait de ses films rêvés pendant treize années la matière de Holy motors comme Fellini avait fait en son temps 8 ½ à partir de ses doutes de créateur. Et pour cela il paye de sa personne. C'est lui qui apparaît dans le premier plan, endormi aux côté d'un grand chien. Il se lève et de sa chambre, il ouvre grand la porte de l'imaginaire, le rideau des choses invisibles cher à Abraham Merritt. Derrière ce rideau, le balcon d'une salle de cinéma. Plus bas, le public figé devant l'écran sombre, sans lumière, momies aux yeux fermés. Tremblant, Carax entreprend d'ouvrir ces centaines d'yeux et d'éclairer ces visages avec son cinéma. Pas un film, mais tous les films.

Holy motors est la filmographie idéale d'une décennie, le documentaire le plus inventif sur une carrière imaginaire marquée par le lien indéfectible entre le réalisateur et son acteur fétiche, Denis Lavant. Gloire à l'acteur, médiateur et alter-ego, passeur, corps tout en nerfs et en muscles, en démarche erratique et déterminée, regard profond et mains ouvertes. Il est la pâte malléable, monsieur Oscar, l'homme aux mille visages (Si Lavant n'avait pas été disponible, Carax envisageait Lon Chaney), que l'on va suivre sur une journée, de film en film, de rôle en rôle. Monsieur Oscar voyage dans sa vaste limousine blanche, loge et bureau, magasin des accessoires et malle aux trésors, conduit par sa fidèle assistante - chauffeur jouée par l'admirable Édith Scob. Drame, comédie, fantastique, polar, musical, romance, monsieur Oscar enchaîne tous les genres comme autant de perles qu'il assemble en parure. Holy motors.

Le génie du film, là oui on peut utiliser le mot, c'est la faculté de Carax et Lavant à refaire naître l'émotion à chaque changement d'histoire, et que chaque fois nous soyons plongés quasi instantanément dans la vérité du moment. Magie des sons et des lumières, du jeu et de la musique. Grâce du texte et des plans. Et donc cette émotion pure, brute, dégagée de toute contingence de structure, de tyrannie du récit, d'avant et d'après. Seul compte l'instant. Là, Carax touche du doigt l'essence même de son art car il possède le cœur pur de Galahad. Il peut contempler le Graal et comme il n'est pas chien, il nous fait partager sa vision. Le miracle, c'est qu'il est capable de répéter le même geste à chaque fois et qu'à chaque fois, l'on marche. Quelle élégance ! Nous sommes tour à tour intrigués du départ de monsieur Oscar, émerveillés de la séquence en motion capture où Lavant renouvelle les bonds de Mauvais sang (1986), amusés du retour de monsieur Merde, enthousiasmés à l'interlude musical (quel mouvement !), émus de cet échange entre un père et sa fille, par cette agonie évoquant celle de Bowman dans 2001 (1968), frémissants de la violence dans l'étrange polar, fascinés par les amants de la Samaritaine, inquiétés par la visite surprise de Michel Piccoli.

Ces éléments en apparence si disparates semblent s'agencer sans effort, aidés en cela par un rythme soutenu, de nombreuses touches d'humour (même si le fond reste grave) qui engendrent de sacrées ruptures de ton (la fin de la scène d'agonie) et une légèreté de la forme qui n'a pas toujours été la caractéristique première de Carax. Le film est très accessible et en même temps, Carax insère de l'étrange dans sa belle mécanique. Monsieur Oscar n'est qu'un rôle parmi les autres et l'on peut s'interroger à loisir sur l'implication de l'échange d'identité ou le sens du dernier rôle. Nous sommes alors conviés, spectateurs, à participer plus activement au film. Carax se retrouve ici proche du travail d'Alain Resnais avec Vous n'avez encore rien vu, autre film composé de fragments et célébrant l'acteur, constructions mentales où le spectateur est impliqué de manière ludique. Une nouvelle fois, à Cannes, se sont confrontés les deux visions du cinéma telles que les avaient décrites François Truffaut : les films qui expriment l'angoisse de faire du cinéma et ceux qui expriment la joie de faire du cinéma. Holy motors, le film d'Alain Resnais et la fenêtre ouverte du Mud de Jeff Nichols étaient clairement du même côté, celui de la joie.

Que l'on me permette d'apporter à ce point un petit bémol. Bémol dont Carax lui même semble être conscient quand il fait dire à l'un des protagoniste de l'amusante scène finale que les hommes n'ont plus envie d'action, de machines réelles. L'acte de foi se nuance de doute. Juste avant Holy motors, j'avais assisté à une projection de la version restaurée de Jaws (Les dents de la mer – 1975) de Steven Spielberg. Superbe copie 4K et spectacle total qui est entré en résonance avec les réflexions de Carax. Outre mon admiration sans cesse renouvelée pour la mise en scène de Spielberg et ses magnifiques scènes intimistes (le jeu d'imitation entre Brody et son fils, le récit de l'Indianapolis par Quint, les rapports du trio masculin), il y a dans Jaws une intensité globale qui tient sur ses deux heures, qui insère ses moments d'émotion dans la trame du récit sans à-coups, un équilibre parfait entre temps forts et temps faibles qui ne sacrifie jamais les personnages aux exigences du pur spectaculaire sans jamais mépriser ce dernier. Au niveau de la croyance, il y a cette foi dans le cinéma qui prend le pari de nous faire accepter la machine réelle (et si peu crédible) du requin mécanique, qui se lance et relève le défi du tournage en pleine mer, pour faire naître, limpide, la peur. Jaws, c'est cette action dont le personnage de Carax déplore la disparition et c'est aussi ce que Holy motors n'est pas : cet héritage de la forme classique entre Hitchcock et Hawks qui intègre de nouvelles recherches visuelles. C'est ce qu'il a cherché dans ses histoires d'amour et d'étrangeté, de Boy meets girl (1984) à Pola X, ce qu'on ne lui laisse plus faire depuis trop de temps et dont il montre les possibles dans Holy motors.

Photographies © Pierre Grise Distribution

09:32 Publié dans Cinéma, Festival | Lien permanent | Commentaires (8) | Tags : leos carax, cannes 2012 | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

22/05/2012

Cannes séquence 2

Tout le monde dit : I love him

Robert E.Weide a suivi Woody Allen pendant deux années pour en tirer ce documentaire de deux heures Woody Allen : a documentary qui devrait sortir en salles à la fin du mois. Le film est une introduction relativement exhaustive à une œuvre foisonnante, quarante et un films à ce jour en attendant To Rome with love. Robert E.Weide progresse chronologiquement depuis l'enfance d'Allan Stewart Konigsberg à Brooklyn, des premiers succès comme scénariste et acteur avec le producteur Charles Feldman pour lequel il écrit What's New, Pussycat ? (Quoi de neuf, Pussycat ?) en 1965, du premier long métrage Take the money and run (Prend l'oseille et tire toi) en 1969 jusqu'au plus récent Midnight in Paris en 2011. Heureuse coïncidence, ce dernier film a été présenté à Cannes ce qui permet à Weide de boucler, temporairement, la boucle. C'est également le plus gros succès public d'un auteur qui a fait de l'indépendance l'alpha et l'oméga de son travail dès le début, indépendance basée sur un système bien rodé de modestes budgets et de fréquence soutenue : le fameux « un film par an ».

Weide dégage les lignes de force de l'œuvre allenienne marquée par la hantise de la mort et la futilité de la vie, questions sinistres transfigurées par l'humour politesse du désespoir. Une œuvre nourrie également par les indispensable figures féminines : Diane Keaton, Mia Farrow puis Scarlett Johansson. Sur le chapitre la vie privée, Weide donne quelques indications sur l'enfance du maître (ravissantes photographies d'Allen bambin), utilise un entretien avec sa mère, mais reste focalisé sur les films, n'abordant le personnel que lorsqu'il interfère avec ceux-ci, comme la séparation d'avec Farrow durant le tournage de Husbands and Wives (Maris et Femmes – 1992). Weide exhume aussi quelques savoureux moments des débuts télévisées d'Allen, un combat de boxe avec un kangourou et une tentative de faire du plat à Gina Lollobrigida lors d'un « talk show ». Pour le reste, il fait défiler les connaissances du réalisateur, ses collaborateurs et ses acteurs, Diane Keaton, Tony Roberts, Marshal Brickman, Sean Penn, Diane West, Robert Greenhut, etc. qui parlent très agréablement de leurs rapports avec Allen sans révélation particulière pour qui est un familier de l'œuvre. Le maître intervient également pour notre plus grand bonheur, modeste et plein d'humour, montrant ses petits papiers couverts d'idées de films, et sa fidèle machine à écrire sur laquelle il continue d'écrire tous ses scénarios, avec une conception particulière du « copier-coller ». Quelques extraits de tournage complètent ce portrait de l'artiste au travail (avec Josh Brolin sur You Will Meet a Tall Dark Stranger en 2010) révélant un metteur en scène discret et très attentif à ses acteurs, ce qui explique sans doute le plaisir qu'ils ont tous de travailler avec lui.

L'objectif de Robert E.Weide était de faire le documentaire sur Allen que le fan qu'il est avait envie de voir. Objectif globalement atteint. On pourra lui reprocher, du moins s'interroger sur l'absence de Casino Royale écrit pour Feldman en 1966 et dans lequel il joue le neveu de James Bond dans un registre très allenien et, après l'approche systématique des films jusqu'en 1987, un passage un peu rapide sur les années suivantes, négligeant complètement des films aussi réussis que Everyone Says I Love You (Tout le monde dit I love you – 1996) ou Hollywood ending (2002). Ceci dit, Weide a promis qu'après la version distribuée en salle viendrait une version de plus de trois heures pour la sortie en DVD, version qui comblera peut être ces quelques regrets.

A lire également sur Le western culturel

Photographie DR source Critique de films.fr

18:22 Publié dans Cinéma, Festival | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : robert e.weide, woody allen | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

20/05/2012

Cannes séquence 1

De rouille et d'os

Il est entendu qu'un réalisateur digne de ce nom refait toujours le même film. De rouille et d'os est dans l'exacte continuité des précédents films de Jacques Audiard. Sans surprise mais sans déplaisir, on retrouve un personnage masculin un peu frustre, peu bavard, très physique, violent si nécessaire mais avec un bon fond. Le Ali joué par Matthias Schoenaerts avec une certaine intensité voire une intensité certaine, fait suite aux personnages incarnés par Vincent Cassel ou Tahar Rahim. Sans surprise mais sans déplaisir, on retrouve un personnage féminin marginalisé par un handicap comme l'était le personnage d'Emmanuelle Devos avec sa surdité, et qui va le surmonter en aidant le héros à trouver sa rédemption. C'était également le parcours de la pianiste chinoise jouée par Linh Dan Pham dans De battre mon cœur s'est arrêté (2005). Marion Cotillard est cette fois Stéphanie, une dresseuse d'orques du Marineland d'Antibes victime d'un accident qui la laisse amputée des deux jambes. Je me souviens avoir découvert cette actrice dans La Surface de réparation (1998) un court métrage de Valérie Müller. Elle y dansait joliment sur un classique rock and roll. Chez Audiard, elle a un joli moment du même genre sur sa chaise roulante puis un étrange ballet avec un orque devant une vitre, poésie un peu naïve, un peu grand bleu, mais quand même convaincante. Sans surprise mais sans déplaisir, on retrouve aussi la façon particulière dont Audiard investit les genres, le film noir, le film de prison, le mélodrame ici, jouant sur leurs codes sans les subvertir, respectant un certain premier degré ce qui est irritant pour certains, mais pratiquant un léger décalage par injection d'un travail d'arrière-plan documentaire, les expulsions d'immigrés de leur logement, l'univers carcéral, des combats de boxe clandestins ici, chose étonnante dont moi qui habite la région je n'avais jamais entendu parler. Admettons. Le plus intéressant dans De rouille et d'os est certainement ce portrait en creux d'une Côte d'Azur plus moche que nature, lumière solaire mais blanche, aveuglante. Sans surprise mais sans déplaisir, on retrouve la mise en scène maîtrisée jusqu'à l'exubérance de Jacques Audiard, calculée dans tous les coins et recoins du cadre, dans le tempo de la moindre seconde. Un rythme soutenu au risque de la rigidité, allant jusqu'à des ellipses à la limite de la compréhension. Pourquoi Stéphanie se décide-t'elle à appeler Ali ? Comment évolue le beau-frère d'Ali visiblement bien calmé à la fin après l'avoir menacé d'un fusil ? Audiard se soucie peu de répondre aux questions suscitées par son final mené au pas de charge. Reste que cette mise en scène précise et fébrile lui permet d'éviter les principaux pièges de son histoire d'amour traitée sans pathos, aussi simplement et avec la force de l'évidence des réplique de son héros d'une pièce. Audiard est OP, sans surprise mais sans déplaisir. Et vice versa.

17:52 Publié dans Cinéma, Festival | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : jacques audiard, cannes 2012 | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

16/02/2012

Clermont-Ferrand 2012 - Partie 5

France – partie 2