13/05/2025

Lynch (et moi)

David Lynch. Dans les interminables discussions avec mes camarades cinéphiles, il a souvent été un point d'achoppement important sinon majeur. Je ne suis pas vraiment un admirateur inconditionnel du cinéaste et pourtant, j'ai eu beaucoup de peine d'apprendre sa disparition le 15 janvier dernier. En convoquant mes souvenirs, je me suis rendu compte qu'il avait compté dans mon parcours, que j'avais souvent attendu ses films avec impatience, et que son univers, ses mises en scène, m'ont marqué plus que je ne l'aurais cru. Dans nos disputes, le cinéma de Lynch s'opposait souvent à celui de Steven Spielberg. J'ai le sentiment que la participation récente du premier au film très personnel du second, The Falbelmans (2023), ou il incarnait de façon étonnante John Ford, soit Dieu le Père en personne, a sonné comme une sorte de réconciliation. Non qu'elle vaille pour les deux hommes bien entendu, mais bien pour moi et ma vision de deux œuvres plutôt dissemblables, mais qui peuvent se rejoindre autour d'une figure emblématique. Comme le dit le scénariste Tony Kuschner : « Steven Spielberg qui filme David Lynch au cours d'une scène où Steven Spielberg rencontre John Ford, qui est joué par David Lynch. Wow ! ».

Lynch en Ford, photographie © Universal

Pour autant que mes carnets soient à jour, le premier film que j'ai vu de David Lynch, c'est son Dune en 1984. A l'époque, je lisais Starfix et Mad Movies, j'avais donc déjà entendu parler d'Eraserhead et de Elephant Man. Mais je vous parle d'un temps sans Internet et il fallait, pour voir un film, attendre sa ressortie en salles ou une hypothétique diffusion à la télévision. J'ai attendu Dune avec beaucoup d'espoir. L'ampleur du projet, les premières images, plus tard la bande annonce, j’en espérais une œuvre à la hauteur du 2001 (1968), de Stanley Kubrick, qui restait et reste ma référence. Dune a été proposé en avant-première à Nice, en 1984, dans le tout nouveau palais des congrès, Acropolis, qui vient d'être démoli mais c'est une autre histoire. J'avais eu une invitation via la Cinémathèque qui venait de s'installer dans une salle flambant neuve et c'était la première fois que j'allais à une avant-première. Je vous laisse imaginer le niveau d'excitation. Lynch était présent à cette soirée mais j'avoue que je ne m'en souviens pas.

Dune, Kyle débarque dans l'univers de David, photographie © Universal Pictures

Ce dont je me souviens c'est de l'ampleur de la déception et des regards atterrés qui s'échangeaient à la sortie. Dune, c'est ce genre de film que l'on voit de désagréger sous nos yeux au fur et à mesure de la projection, jusqu'à ce que l'on se demande comment les concepteurs ont pu se louper à ce point. La seule chose que j'avais sauvée du naufrage, c'était la musique du groupe Toto dont j'avais acheté le disque. Sur le fond de l'affaire, je me souviens d'une critique qui disait que le problème de Dune était d'arriver trop tard et que de nombreuses scènes avaient été portées à l'écran dans d'autres films, dans ces désormais classiques de la science-fiction du début des années 80. A l'époque j’ignorais tout de la tentative inaboutie d'Alejandro Jodorowski d'adapter Dune dix ans avant. Tout le travail préparatoire impliquant des artistes majeurs comme Dan O'Bannon, Moebius, Giger ou Foss avait circulé dans les grands studios et inspiré, d'une manière ou d'une autre, d'autres productions. D'où cette impression de déjà-vu sur le film de Lynch que j'avais en effet ressentie. J'ignorais aussi tous les problèmes que le cinéaste avait rencontré avec son producteur, Dino De Laurentiis, qui avait déjà massacré King Kong en 1976, et qui avait exigé une version d'environ deux heures, sur le modèle des Star Wars de Lucas. Bref. A l'occasion de la sortie de la version de Denis Villeneuve, j'ai parlé à ma compagne de la version Lynch et je lui ai fait découvrir, l'occasion pour moi d'y revenir. La première heure, je me suis sincèrement demandé ce qui m'avait tant déplu à l'époque. Et puis la seconde heure m'a apporté la réponse. J'ai retrouvé cette impression de débobinage du récit, de trous de plus en plus importants dans la narration, impression plus précise maintenant que je connaissais les détails de l'histoire grâce aux films de Villeneuve. La fin, avec Sting, son slip bleu et son allure si kitsch, achève de faire basculer le film dans le ridicule. Ceci dit, j'ai appris pour l’occasion qu'il existe un montage d'environs trois heures plus conforme à la vision de Lynch et qui comble peut être les fameux trous.

David Lynch à Acropolis (photographie DR source Cinémathèque de Nice)

Je n'en ai pas voulu à Lynch et c'est avec la même impatience que j'ai attendu puis découvert Blue Velvet en 1987. Je me souviens encore de la grande salle du Gaumont, sur l'avenue Jean Médecin, et de la séance avec mes amis. Et je me souviens de la sortie avec un sentiment mitigé, le même sentiment que j'aurais le plus souvent après les films de Lynch. Je me souviens à la fois des choses qui m'avaient plu, la musique, l'ambiance, les couleurs, les comédiens, l'utilisation de la musique, mais aussi de scènes limites, notamment avec le jeu mélodramatique de Laura Dern, pleurnichant sur une histoire d'abeilles (est-ce que c'est bien dans ce film ?), et de Dennis Hopper complètement allumé. Je n'ai jamais revu le film mais, maintenant que je découvre Twin Peaks, je me dis que ça serait bien d'y revenir. Sailor et Lula (Wild at Heart, 1990), c'est autre chose. Là aussi je me souviens de l'attente ; de la découverte du film auréolé de sa palme d'or, au cinéma Rialto, à Nice toujours, avec un groupe d'amis cinéphiles, le cercle du lundi. Je me souviens de notre plaisir à la sortie et de nos discussions gourmandes sur certaines scènes. En y repensant, ce qui m'avait laissé dubitatif sur Blue Velvet fonctionnait sans réserves sur celui-ci : le jeu mélo (très premier degré) de Laura Dern, les embardées de Willem Dafoe en Bobby Peru (ha ! La scène de séduction !), les détours dans l'étrange, le surréalisme (la fin ! La fin !). Je me souviens de transitions hystériques que j'avais aimées, du bras de Nicolas Cage sur les seins de Dern, de Dern piétinant furieusement le matelas, des choses comme ça, très rock and roll, sexy, excitantes.

Ce qui amène à Twin Peaks, mais à l'époque je n'avais plus de télévision et je suis passé à côté. Je me souviens avoir eu envie de voir le film Fire Walks With Me, mais ça ne s'était pas fait. Je suis revenu à Lynch avec ce qui reste mon film préféré de lui : Lost Highway (1997). Je me souviens d'une séance hivernale au cinéma Mercury, modeste salle art et essai, et de la superbe forme en boucle du film. Je me souviens de la fameuse réplique « Dick Laurent is dead » et de m'être beaucoup amusé à la scène où le truand coince un chauffard qui lui a fait une queue de poisson. On sentait le vécu. Je me souviens aussi de l'homme mystère et de la beauté de Patricia Arquette, des scènes de route et des phares dans la nuit. Avec un de mes ami, fou du film également, nous revenions souvent sur nos scènes préférées, récitant tel ou tel dialogue.

J'ai découvert Une Histoire vraie (Straight Story, 1999) au festival de Cannes. C'était une bien belle édition, avec Kitano, Carax, Greenaway, Bellocchio, Jarmush, Sayles..., mieux vaut ne pas chercher à comparer avec aujourd'hui, je pense avoir un peu perdu le feu sacré. Le Lynch, donc, était annoncé comme « fordien », ce qui ne m'avait pas paru évident mais prend aujourd'hui une autre résonance avec son rôle chez Spielberg. N'ayant jamais revu le film, il en me reste guère qu'un souvenir global, celui d'un rythme calme et de grands espaces, d'une beauté apaisée mais un peu distante et puis du visage de Harry Dean Stanton ouvrant la porte à son frère.

Autant dire l'ampleur de la déception quand, deux ans plus tard, à Cannes de nouveau, j'ai découvert Mulholland Drive dans la salle Lumière. J'étais pourtant parti plein d'un grand espoir mais assez vite je me suis perdu dans son intrigue alambiquée et, un peu à la façon de Dune, j'ai complètement lâché le film de cours de route. Je crois que c'est la scène où le metteur en scène, après s'être fait virer, découvre sa femme au lit avec un type, qui a enrayé le mécanisme de mystère installé par le début du film. Je l'ai trouvée prévisible et décevante. Tout ce qui m'avait semblé réussi dans Lost Highway sentait cette fois le fabriqué ou le recyclé. Je suis sorti de la séance un peu en colère, avec la désagréable impression de m'être fait balader. Je me souviens avoir tendu l'oreille aux conversations autour de moi et avoir perçu la même déception. Et pourtant, très vite, la rumeur a été élogieuse et le film est pour beaucoup le chef d’œuvre de Lynch. Comme j'avais peur de ne pas avoir tout compris, j'ai revu le film quelques temps plus tard, quand il est sorti en salles en novembre. Mais malgré les clefs que Lynch avait données dans un article de Libération, j'en suis resté sur ma première impression et n'ai pas tenté l'expérience de son dernier opus.

Pour être complet, j'ai aussi vu certains de ses courts dont The Grandmother (1970), au festival de Vendôme, et The Alphabet (1969) tout récemment, qui sont aussi gratinés l'un que l'autre mais dans un autre registre. Ce qui est toujours passionnant dans ces films des tout débuts, c'est de découvrir des motifs, des images, un travail sur le son, que l'on va retrouver dans les longs métrages à venir.

Enfin, après l'expérience Spielberg où je l'ai trouvé excellent, j'ai enfin découvert l’univers de Twin Peaks, d'abord avec le film de 1992, diffusé en ligne à son décès. J'ai réussi à me laisser aller, y compris pour certaines scènes des plus étranges où son style est plus éclatant que jamais. J'ai logiquement enchaîné avec la série dont je viens de terminer les deux premières saisons. Et là, j'ai accroché. Les épisodes qu'il a réalisés portent sa marque de manière intense et, s'il y a bien quelques longueurs dans la seconde saison, l'ensemble est remarquable et je comprends combien Twin Peaks a pu marquer les esprits à son époque. Et puis la distribution est incroyable. Clin d’œil qui ramène à John Ford, le vieux serveur est joué par Hank Worden de la Ford Stock Company. Je me laisserai peut être tenter par finir l'ensemble de son œuvre et peut être même, qui sait, de repasser à l'occasion sur Mulholland Drive.

19:19 Publié dans Réalisateur | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : david lynch | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

15/04/2024

Truffaut en ligne

15:18 Publié dans Cinéma, Réalisateur, Web | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : françois truffaut | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

28/09/2023

Du haut de ces pyramides...

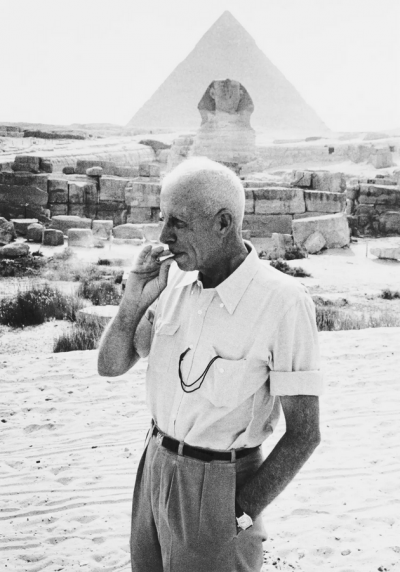

La classe américaine : Howard Hawks lors du tournage de Land of the Pharaohs (La Terre des Pharaons, 1955). Photographie Ernst Haas DR

10:12 Publié dans Panthéon, Réalisateur | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : howard hawks | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

25/03/2021

Tavernier, une chanson

J'espère que personne ne s'offusquera de ce titre pour le texte qui suit et qui entend rendre un hommage sincère à Bertrand Tavernier disparu ce 25 mars. C'est le souvenir de celui d'une critique, celle de Un dimanche à la campagne si ma mémoire est bonne, et qui me semble bien correspondre à une certaine image que Tavernier réalisateur pouvait avoir. Celle d'un cinéaste populaire que l'on ne ménageait pas toujours, à qui l'on a reproché une forme classique un peu vite taxée académisme. Ce titre m'avait déplu à l'époque, moi qui aimait ses films depuis que je les connaissais, moi qui ne les trouvait pas académiques et qui apprécie le classicisme au cinéma, autre manière de parler d'élégance et de sincérité. Mais ça m'est resté, c'est étrange mais c'est comme ça. Les films de Tavernier me semblent pourtant très divers, prenant des risques, cherchant des formes qui s'adaptent à leur fond, populaires souvent mais audacieux quand il le faut. Récemment encore je m'étais demandé comment il pourrait rendre le style et le mouvement du dessinateur Christophe Blain pour l’adaptation de la bande dessinée Quai d'Orsay. Et bien, il a trouvé, par le montage, par la manière de diriger Thierry Lhermitte, des solutions étonnantes pour un film qui ne l'est pas moins. Ce n'est pas quelque chose qu'il mettait en avant. Le récit et les personnages passaient avant, comme son humanisme viscéral qui éclatait dans les dynamiques de L627 (1992) ou Ça commence aujourd'hui (1999), sa sensibilité dans Une semaine de vacances (1980) avec une Nathalie Baye exceptionnelle ou Autour de minuit (1986), beau et nocturne comme un solo de Dexter Gordon, son humour mordant dans Le Juge et l'assassin (1976), ou Coup de torchon (1981), sa manière de se confronter à la violence dans L'Appât (1995). Classique, oui, dans son refus du second degré, du moralisme ou d'une distance avec des personnages qu'il voulait de chair et de sentiments. « Il n'y a pas d'arabes, il n'y a que des dealers » dit le policier de L627, une phrase qui m'est restée et qui semble bien résumer le cinéma de Tavernier. Une franchise du regard. Une morale de l'action.

Tournage de Coup de Torchon, avec Philippe Noiret. Films de la tour / Little Bear

Les souvenirs se bousculent. Je suis reconnaissant à Tavernier de tout ce qu'il m'a apporté à travers ses films. Le portrait de l'enseignante dans Une semaine de vacances, découvert à une époque où j'étais encore au lycée. Le moyen-âge lyrique et réaliste de La Passion Béatrice (1989) avec la révélation de Julie Delpy. Le Jazz avec Autour de minuit dont j'ai usé le disque de la bande originale et qui, avec le Bird (1988) d'Eastwood, est à l'origine de mon goût pour cette musique. Les visions originales et décalées de la Régence, de la colonisation, du cinéma sous l'occupation dans le formidable Laisser Passer (2002), ses portraits de Lyon, moi qui suis si parisien...

Tavernier était un conteur qui se délectait de ses récits, et c'était un passeur. C'est aussi le critique et le cinéphile que je regrette aujourd’hui. Comme Claude-Jean Philippe et Patrick Brion, il a contribué à construire ma cinéphilie par de nombreuses découvertes. Si je n'étais pas toujours d'accord avec ce qu'il écrivait ou disait (ce qui est bien normal), j'adorais sa manière éclectique d'aborder l'histoire du cinéma, de s'enthousiasmer pour un western ou un peplum italien. C'était un insatiable curieux qui avait connu John Huston, Stanley Kubrick, Riccardo Freda et Raoul Walsh. Et John Ford. Bon sang, cet homme avait connu John Ford et avait écrit de bien belles chose sur lui : « Peut-être s'est-il rendu compte que son oeuvre demeurait inébranlable, comme ces rochers de Monument Valley, qu'elle n'avait jamais changé et ne changerait sans doute jamais, mais que tout, autour d'elle, disparaissait, s'effondrait ou se transformait, et qu'il ne restait plus que quelques rochers immenses, perdus au milieu d'un immense désert. »*. Sa dernière œuvre, son ultime voyage, s'est effectué à travers le cinéma français et cela avait été un enchantement (qui m'a incité, entre autres, à revenir à Jacques Becker). Tavernier embrassait avec simplicité, avec une passion tranquille mais vibrante, une histoire dont il fait lui aussi partie.

*« La Chevauchée de Sganarelle », Amis américains (Institut Lumière/Actes Sud, 2008)

22:15 Publié dans Panthéon, Réalisateur | Lien permanent | Commentaires (11) | Tags : bertrand tavernier | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

10/02/2021

Un homme d'action

Sam Peckinpah sur le tournage de The Wild Bunch (La Horde sauvage, 1969), photographie Bernie Abramson (Source Variety)

15:38 Publié dans Cinéma, Panthéon, Réalisateur | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : sam peckinpah | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

21/06/2020

Truffaut parle

Superbe document issu des archives de la RTS, un long entretient avec Christian Defaye pour l'émission Spécial Cinéma du 10 décembre 1975.

14:26 Publié dans Cinéma, Panthéon, Réalisateur | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : françois truffaut | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

10/09/2019

Il était une fois...

Belle archive de la RTS (Radio télévision Suisse". Sergio Leone parle de son film C'era una volta in America (Il était une fois en Amérique, 1984) dans un français impeccable. Entretien mené par Christian Defaye pour l'émission Spécial Cinéma du 14 mai 1984.

21:30 Publié dans Panthéon, Réalisateur | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : sergio leone | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

12/08/2019

Le compagnon de la marguerite

J'ai toujours aimé le cinéma de Jean-Pierre Mocky et pourtant je ne le connais pas si bien que ça. Cela pourra sembler curieux au vu de sa filmographie, mais il est pour moi associé à l'enfance, époque où j'ai découvert Un drôle de paroissien (1963) et La Grande lessive (1968), deux de ses films avec Bourvil qui passaient souvent à la télévision (ce qui est piquant quand on connaît le thème du second). Est-ce que c'était dû à la vedette, que j'adorais, à la galerie d'acteurs qui l'entourait, Jean Poiret, Francis Blanche, Michael Lonsdale, à la collection de visages inoubliables dans lesquels je vois un esprit bande dessinée comme Roger Legris, Marcel Pérès, Rudy Lenoir, Jean-Claude Rémoleux ou Dominique Zardi, mon chauve favori ? Est-ce que c'était la musicalité de Joseph Kosma ou François De Roubaix, le rythme, les gags, le burlesque des poursuites et des travestissements ? Je ne saurais le dire mais ces films m'ont marqué et je les ai toujours revus avec joie, même si plus tard j'y ai vu d'autres choses à côté de la comédie loufoque : un portait de Paris, des réflexion parfois prophétiques (la place de la télévision dans le second), parfois iconoclastes (les idées décapantes sur le travail dans le premier), un esprit frondeur, beaucoup disent anarchiste, qui exalte l'action, individuelle ou groupée, contre les systèmes. Dans les années soixante, ces actions sont encore marquées par l'humour et la bienveillance, ce qui n'empêche pas le professeur Saint-Just (!) d'intervenir avec détermination. Plus tard, plus sombre, je découvrirais les films noirs comme Solo (1970) où Mocky, qui s'investira alors souvent dans les rôles principaux, fait preuve d'une violence désespérée. Il faudrait peut être écrire « dégoûtée » face à des combats qui ne peuvent plus être gagnés.

Avec Fernandel sur le tournage de La Bourse et la vie (1966)

Photographie

Petit à petit, j'ai découvert d'autres films avec une prédilection pour ceux des années soixante, moins convaincu par ses tentatives méritoires dans le fantastique, enthousiasmé par ce qu'il avait proposé à Catherine Deneuve dans Agent Trouble (1987), réussi à tirer de Patrick Sébastien dans Le Pactole (1985) et sa réjouissante collaboration avec Michel Serrault. Je dois avoir décroché quand ses films se sont fait à la fois plus nombreux et plus rares. Coïncidence, j'ai vu il y a une semaine, avant mon départ en montagne, un film plus récent, 13 French street (2007) avec Thierry Frémont, Tom Novembre et l’époustouflante découverte de Nancy Tate. Le film m'a séduit, huis-clos érotique rendant hommage au film noir, où l'on sent un peu le manque de moyens mais pas le manque d'ambition, le désir toujours vif de cinéma. Avant d'apprendre la disparition du cinéaste, je me disais que j'avais envie de rattraper le temps perdu avec ses films.

Franc-tireur, libertaire, grande gueule, tout aura été dit dans les portraits et les hommages qui l'auraient sans doute fait marrer. On aura évoqué sa date de naissance fluctuante, ses enfants innombrables (lire ici pour des éléments plus solides), ses colères légendaires sur les tournages comme sur les plateaux télé, ses méthodes de tournage à l'énergie et à l'économie. Oui, oui, oui, mais il ne faudrait pas le réduire à cette image projetée par l'homme. Il ne faut pas oublier le grand cinéaste qu'il a été, son invention constante malgré, parfois grâce aux circonstances, ses qualités « graphiques » de caricaturiste capable de faire vivre en un plan et une réplique un personnage mineur, sa cinéphilie amoureuse, ses jolis mensonges à l'italienne, ses audaces, ses intuitions, sa capacité unique à saisir un pays et son époque, les nôtres. Et je ne veux pas oublier qu'à côté de tant de films satiriques, désespérés, noirs comme le souvenir, il a une veine profondément humaniste, sensible aux rêveurs, aux déclassés, aux idéalistes, aux jeunes femmes volontaires et aux enfants. Grand pourfendeur de la bêtise, il n'a guère d'équivalents dans sa génération, Claude Chabrol excepté. Cinéaste indépendant dans tous les sens du terme comme Paul Vecchiali, tournant coûte que coûte, empruntant les chemins de traverse quand se dérobaient les routes principales, il a montré une voie sans chercher à assurer une descendance. Il s'en fichait bien. Il y aura toujours à apprendre de son œuvre.

Lire également l'hommage de Jean-François Rauger dans Le Monde.

16:32 Publié dans Panthéon, Réalisateur | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : jean-pierre mocky | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

30/04/2018

Et surtout, pas de psychologie !

Catherine Deneuve et Luis Buñuel sur le tournage de Belle de jour (1967). Photographie Manuel Litran / DR

17:31 Publié dans Actrices, Cinéma, Panthéon, Réalisateur | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : luis bunuel, catherine deneuve | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

04/10/2016

Rose, bleu et rouge sang

Hommage à Hershell Gordon Lewis (1929 - 2016)

Blood feast (1962) - Photographie DR

19:17 Publié dans Réalisateur | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |