04/11/2011

Quatre films de Youssef Chahine

- Je suis, mon cher ami, très heureux de te voir.

- C'est un alexandrin !

(René Goscinny)

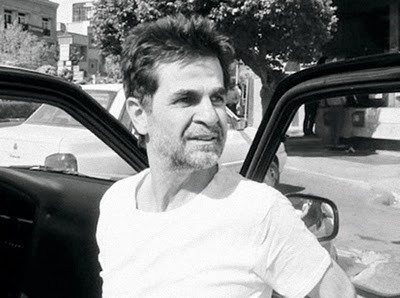

Disparu en juillet 2008, Youssef Chahine qui prisait volontiers le surnom de « Jo », est un cinéaste majeur, africain, égyptien, arabe, d'Alexandrie encore et toujours où il était né en janvier 1926, cosmopolite et voyageur dans l'esprit de cette ville ouverte sur le monde. Chahine, cinéaste fougueux, engagé et lyrique, généreux et sensuel, nationaliste et pourfendeur de tous les fanatismes, brossant dans sa carrière riche de plus de quarante films sa riche culture plusieurs fois millénaire, sa passion pour les formes musicales et les formes féminines, sa capacité d'ouverture aux grands courants cinématographiques du XXe siècle, du néo-réalisme italien au cinéma soviétique en passant par les nouvelles vagues et, surtout, le grand cinéma classique américain qu'il admirait. Un foisonnement parfois menacé par la confusion mais qui a trouvé généralement son point d'équilibre par une maitrise confondante du langage cinématographique (Dieu que c'est beau) et dans la rigueur d'une pensée qui, sans jamais renoncer à un humanisme fondamental, su rester en mouvement et épouser l'histoire vivante de son pays (Dieu que c'est intelligent). Le cinéma de Chahine fait corps avec l'Égypte, son peuple avec ses contradictions, ses élans et ses remises en cause. Nationalisme, ai-je écris plus haut, oui de celui qui lie un artiste et une nation avec ce qu'il faut d'amour et de lucidité, de celui qui lie, au hasard, John Ford et les États Unis.

Le coffret proposé par Pyramide Vidéo propose quatre films, du fameux Bab el-Hadid (Gare centrale – 1958) au musical Awdet el ebn el dal (Le Retour de l'enfant prodigue - 1976) en passant par le grandiose film de la reconnaissance internationale, El Ard (La terre – 1969), et El asfour (Le Moineau - 1972), pivot politique autant qu'artistique de sa carrière. Quatre films qui constituent une belle approche du mouvement conjoint de l'œuvre et de l'histoire du pays, de l'avènement de Nasser suite à la crise de Suez en 1956 à la défaite humiliante de la guerre des six jours en 1967, puis la mort du raïs en 1970, l'arrivée de Sadate, les désillusions et le second échec de la guerre du Kippour en 1973. Sur ce fond mouvementé, les quatre films en reviennent toujours à la base, aux moineaux comme Chahine aime appeler les gens du peuple, fellahs, paysans, ouvriers, femmes, idéalistes, familles saisies de désirs si humains, passion, désespoir, avidité, par dessus tout une formidable envie de vivre.

Site américain sur Chahine

Photographie source dvd4arab

08:37 Publié dans Cinéma, Panthéon, Réalisateur | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : youssef chahine | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

16/09/2011

Moretti à Angers

14:35 Publié dans Cinéma, Festival, Réalisateur | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : nanni moretti | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

01/07/2011

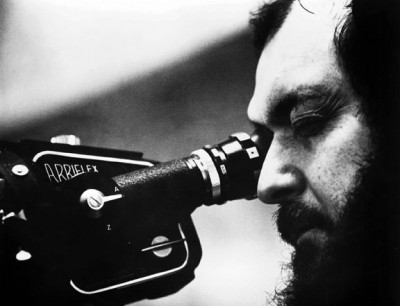

L'expo Kubrick

Le dos douloureux, je me suis rendu lors de mon périple parisien dans l'enceinte de la Cinémathèque Française. C'est une première pour moi en ce qui concerne le site de Bercy. J'ai donc parcouru les salles de l'exposition consacrée à Stanley Kubrick (jusqu'au 31 juillet). C'est également la première fois que je vois une exposition de ce genre et, ma foi, je l'ai trouvée très équilibrée, ni trop légère, ni trop dense. Carrée et méticuleuse à l'image de son sujet, kubrickienne, quoi. Pour qui s'intéresse à l'œuvre du grand homme, c'est une plongée assez troublante côté atelier, un atelier bien fournit pour un homme très féru de technique. Tout y est me semble-t'il (sauf peut être l'expérience avortée de western avec Marlon Brando) : les débuts dans le photojournalisme, les courts métrages, le film renié (Fear and desire – 1953) avec extrait, les scénarios annotés, des plannings journaliers, les documents promotionnels, les affiches, la tunique de Crassus, les essais avec Sue Lyon en couleurs, le scaphandre de Bowman, la canne-épée d'Alex, le couteau de Wendy, le casque de Joker, les masques d'Eyes wide shut (1999). Collections d'accessoires divers et variés pour les fétichistes dont je fais partie, notamment les objectifs utilisés par le réalisateur, les croquis de préparation de Ken Adams sur Dr Strangelove (Dr Folamour – 1964) et les projets avortés d'Aryan papers et du Napoléon avec la documentation impressionnante réunie sur le sujet. Et puis plein d'extraits et les interventions, entre autres, de Steven Spielberg (A ma grande joie, il y a une partie consacrée à A.I.(2001)), Martin Scorcese et Woody Allen.

Méticuleux donc, le nombre réduits de films réalisés par Kubrik permettant une approche étendue individualisée. Mais troublante aussi parce que j'ai toujours cette impression d'être comme un pilleur de tombe, de me glisser sous la table de l'illusionniste pour surprendre les trucs. Heureusement les films résistent et dans le cas de Kubrick, ils résistent même bien. Disons que j'ai un rapport ambigu à cette part de la création qui devrait peut être rester enfermée dans l'atelier, le studio ou le bureau de l'artiste. Car tout est exposé, les raccords, les bricolages, les trompe l'œil, les ratés et les ratures. Et cela se traduit chez moi par un phénomène que j'ai déjà observé dans d'autres musées, du cinéma ou d'autre chose. Tout y est plus petit que dans les films, tout y est comme terni par le temps, même les masques récents du dernier opus. Ce qu'il manque, c'est à la cuirasse de Crassus la prestance et la carrure de Laurence Olivier. Il manque au scaphandre de Bowman, outre quelques voyants sur le bras, la lumière de Geoffrey Unsworth et le 70 mm. Et je pense à une phrase entendue dans un documentaire présenté dans une autre exposition consacrée à l'art Dogon (jusqu'au 24 juillet au musée du Quai Branly) : « Car un masque qui ne danse pas [...] n'est plus qu'un morceau de bois mort ».

Le site de l'exposition

Photographie : DR source Rama screen

11:28 Publié dans Cinéma, Réalisateur | Lien permanent | Commentaires (6) | Tags : stanley kubrick | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

12/04/2011

Le prince de New-York : Sidney Lumet 1924 - 2011

Sidney Lumet dirige Treat Williams sur le plateau de Prince of the city (1980). Photographie A certain cinema, qui propose une bien belle galerie de photographies de tournage du réalisateur disparu.

13:24 Publié dans Panthéon, Réalisateur | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : sidney lumet | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

09/01/2011

Pour Mohammad Rasoulof

Texte de présentation de la séance du dimanche 9 janvier 2011

Vous allez assister à une séance très particulière de cette série de projections de soutien aux cinéastes iraniens récemment condamnés puisqu'il s'agit de celle consacrée à Mohammad Rasoulof, réalisateur, scénariste et producteur dont nous allons vous présenter le seul film disponible en France à notre connaissance : Jazireh ahani (La vie sur l'eau.)

Quand Philippe Serve de Cinéma Sans Frontières, le grand architecte de ces journées, m'a proposé d'animer la présentation de ce film, j'ai tout de suite accepté. Je ne connaissais pas du tout Mohammad Rasoulof ni son travail et à Regard Indépendant, nous adorons montrer des films que nous ne connaissons pas de gens qui sont peu ou pas connus, de Jérémie à Lenoir à Gérard Courant en passant par Jean Rollin.

Je pense que nombre d'entre vous êtes dans mon cas aussi nous allons faire connaissance avec ce jeune réalisateur. Il est né en 1973 à Shiraz, une ville assez importante du sud ouest iranien. 6e ville du pays, elle a été brièvement capitale de la Perse au XVIe siècle. Rasoulof y fait des études de sociologie puis bifurque vers le montage qu'il étudie à l'université Sooreh de Téhéran.

De 1991 à 1999, il réalise 6 courts métrages proches du documentaire puis en 2002 un premier long Gagooman que l'on trouve sous le titre anglais the twilight, le crépuscule, mais n'est pas sortit en France à notre connaissance. Le film suivant est celui que nous allons voir et qui le révèle au niveau international. : Jazireh ahani (la vie sur l'eau) en 2005 circule dans les festivals (primé à Telluride, Karlovy Vary et Toronto). En France, il fait partie de la sélection de la Quinzaine des Réalisateurs à Cannes. Il est également disponible en DVD.

Mohammad Rasoulof revient au documentaire en 2008 avec Baad-e-daboor, un moyen métrage sur un sujet très sensible : L'accès à Internet et les antennes paraboliques en Iran qui sont un enjeu entre le pouvoir et la population, le premier cherchant à contrôler ce que voit la seconde et la seconde ayant développé une véritable économie parallèle, installant du matériel non bridé avec de grands risques, comme on a pu le voir dans le film de Saman Salour : Taraneh Tanhayie Tehran (Le chant solitaire de Téhéran - 2008). C'est bien sûr un film critique sur la gestion des media par la pouvoir.

Il aide ensuite le jeune cinéaste Vahid Vakilifar en produisant le film Gesher.

En 2009 suit un nouveau long métrage, Keshtzar haye sepid dont le titre anglais est The white meadow, la prairie blanche. Le sujet du film, plutôt poétique est très intriguant puisqu'il s'agit d'un homme chargé de recueillir les larmes des habitants d'un groupe d'iles. Le film se fait dans des conditions difficiles, à la fois logistiques (lieux de tournage) et à cause de la pression de la censure qui s'inquiète de la charge critique du film et refuse les permissions de tournage, situation que Jafar Panahi a dénoncée par ailleurs.

Achevé, le film commence à circuler dans les festivals européens. Lors de la projection en sélection officielle au festival de San Sebastian, Rasoulof critique le régime. Nous sommes en plein pendant la période des élections truquées de 2009. Son intervention est particulièrement mal vue à Téhéran. On lui refuse d'aller à Berlin présenter son film et il est arrêté avec Panahi le 1er mars 2010. Ensemble, ils préparaient un film inspiré des événements politiques consécutifs aux dernières élections iraniennes. Sont également arrêtés une quinzaine de personnes dont le directeur de la photographie de Rasoulof : Ebrahim Ghafori. Rasoulof est libéré assez rapidement contrairement à Panahi qui est retenu juste ce qu'il faut pour qu'il n'aille pas à Cannes occuper son poste de juré.

En décembre, Rasoulof est condamné. Le verdict retient deux motifs : une peine de 5 ans de prison pour “assemblée et collusion contre la sécurité nationale”, et une autre d’un an de prison pour “perturbation de l’opinion publique en faisant un film sans autorisation”.

Dans l'exposition médiatique qui suit cette histoire, Jafar Panahi est mis en avant : il a son renom international, les larmes de Binoche, le siège vide de juré à Cannes. On a tendance pour le grand public à reléguer Rasoulof à deux ligne. Il est « le cinéaste également arrêté en sa compagnie ». Il ne s'agit bien évidemment pas d'opposer deux hommes qui partagent les mêmes engagements et subissent les mêmes peines, mais était important de bien les associer dans les actions de soutien.

Comme le rappelait Philippe en ouverture de ces journées, la censure envers le cinéma, et les autres arts, a toujours existé. C'est un rapport de force ou le pouvoir tente d'empêcher que les choses soient dites ou montrées. Lutter contre cela, c'est faire en sorte que l'on montre ce que l'on veut nous cacher, les œuvres, et c'est là je pense que nous trouvons, associations cinéphiles, notre légitimité.

Avec mon optimisme proverbial, je dirais qu'en faisant connaître Mohammad Rasoulof et en montrant son film, nous remportons une victoire, toute modeste soit elle, sur le pouvoir qui voudrait qu'on l'ignore. Pour les prisonniers d'opinion, les prisonniers politiques, il est important qu'on dise leur nom et que l'on parle d'eux, ceux qui meurent, ce sont ceux que l'on oublie.

Et concernant les œuvres, les censure peuvent remporter des victoires, parfois douloureuses, mais elles ne gagnent pas tant qu'il y a des gens qui bataillent pour montrer. Pour rester en France, c'est vrai que la censure à interdit, saisi le film de Paul Carpita Le rendez-vous des quais (1953). Mais le film a été retrouvé, restauré, montré enfin, et Paul a encore pu faire deux longs métrages. Aujourd'hui le film fait partie de la grande histoire du cinéma.

Il y a une chanson américaine populaire que j'aime bien, Streets of Laredo. C'est l'histoire des dernières volontés d'un cow-boy blessé à mort. Il dit : « Écrivez à ma mère... Ne mentionnez pas le nom de celui qui m'a tué et son nom disparaitra. ». Nous sommes ici pour dire et redire les noms de Rasoulof et Panahi, et que l'on oublie ceux de leurs juges.

Bonne projection.

12:04 Publié dans Cinéma, Réalisateur | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : mohammad rasoulof | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

07/01/2011

Jafar Panahi par Philippe Serve

C'est une première sur Inisfree, j'ai un invité. Comme je l'ai annoncé, je suis impliqué, avec Regard Indépendant, dans l'organisation de trois journées de projection des films des réalisateurs iraniens Jafar Panahi et Mohammad Rasoulof à Nice. Philippe Serve, que certains d'entre vous connaissent (mais si, mais si), a eu l'idée de cet évènement et en a été l'architecte enthousiaste. Président de l'association Cinéma Sans Frontières qui tient un ciné-club au Mercury, c'est aussi quelqu'un qui écrit beaucoup et qui, pour l'occasion, a rédigé ce texte sur la carrière et le cinéma de Panahi qu'il a bien voulu me laisser publier en ces colonnes.

Depuis plusieurs années maintenant, le cinéma iranien ne se résume plus – parlons encore au présent en espérant ne pas devoir lui substituer bientôt une forme passée - à la simple équation : Iran = Abbas Kiarostami et Mohsen Makhmalbaf. Car le nombre et la diversité des nouveaux cinéastes en provenance de ce pays signifient l'éclosion de talents aussi neufs que remarquables. Il faut ainsi citer Samira Makhmalbaf – fille précocement douée de Mohsen – avec La Pomme (1997, elle a alors seulement 17 ans !), Le Tableau noir (1999, Grand Prix du Jury à Cannes), A cinq heures de l'après-midi (2003, Prix du Jury et Prix oecuménique cannois), L’Enfant-Cheval (2009, Prix du Jury à San Sebastian), Bahman Ghobadi (41 ans) avec Un temps pour l'ivresse des chevaux (1999, Caméra d'Or à Cannes), Chansons du pays de ma mère (2002), Les Tortues volent aussi (03) Half Moon (2007), Les Chat persans (2009, Prix spécial du Jury à Un Certain Regard), le moins connus Hassan Yektapanah (Djomeh, 2000), sans oublier la petite soeur de Samira Makhmalbaf, Hana, avec Le Cahier (2007, elle avait 19 ans, Ours d’Argent à Berlin). Mohammad Rasoulof (37 ans, La Vie sur l’eau, 2005) est de ceux-là. Et, surtout, Jafar Panahi.

Né en juillet 1960, Panahi apprend le métier de réalisateur au Collège de Cinéma et de Télévision de Téhéran, puis se fait la main de manière plus pratique sur des courts et moyens métrages pour la télévision. Il réalise un téléfilm en 92, L'Ami, avant de franchir un nouveau palier en devenant l'assistant-réalisateur de Abbas Kiarostami sur Au travers des oliviers (1994).

Dès l'année suivante, il tourne son premier long, Le Ballon blanc (Badkonake sefid), dont il assure aussi le montage) et remporte la très convoitée Caméra d'Or au Festival de Cannes. Le film a bien mérité sa récompense, tant il apparaît maîtrisé. Le scénario - signé Kiarostami – tient sur une demi feuille de papier à cigarette et c'est bien la réalisation de Panahi qui le transcende. Ancré dans une tradition cinématographique où la frontière entre fiction et documentaire se fait plus que ténue, refusant tout effet de caméra ou d'esthétisation du plan, ne boudant pas les plans fixes mais sans leur accorder le caractère systématique que l'on trouve chez Kiarostami, Le Ballon blanc évitait aussi de tomber dans le piège trop récurrent de l'assimilation de films d'enfants – constante du cinéma iranien – avec un obligatoire récit d'apprentissage. Une simple histoire, contée avec beaucoup d'humour et qui coule de la première à la dernière seconde sans le moindre hiatus dans un style documentaire rappelant inévitablement le Néo-réalisme italien. Ajoutons-y une magnifique direction d'acteur, notamment envers l'inoubliable petite Aida Mohammad-Khani, l'héroïne du film. Revoir ce film quinze ans après sa sortie reste un moment de grande fraîcheur et démontre que Jafar Panahi était bien destiné à devenir l'un des plus grands cinéastes de son pays.

Deux ans plus tard (1997), Panahi remporte le Léopard d'Or, récompense majeure du festival de Locarno, avec Le Miroir (Ayneh). Le film part d'une nouvelle histoire de petite fille, le bras en écharpe et obligée de faire seule le chemin menant de l'école à la maison car sa mère n'est pas venue la chercher. Mais l'enfant ne connaît pas le chemin et la jeune actrice finit par vouloir vraiment rentrer chez elle en prenant la poudre d'escampette du bus où le réalisateur l'avait installée ! Le documentaire prend alors le pas sur la fiction et alterne entre les instants joués par la jeune actrice et ceux, bien plus fréquents, où elle refuse d'assumer son rôle, plongeant l'équipe technique dans le chaos de ce qui est devenu du cinéma-vérité. Expérience unique, suprême mise en abyme, Le Miroir possède le même charme irrésistible que Le Ballon Blanc.

2000 sera vraiment l'année de la consécration : Le Cercle (Dayereh) remporte le Lion d'Or à Venise et est unanimement salué comme un chef d'œuvre. Panahi nous expose, caméra le plus souvent portée, quelques heures à Téhéran de la journée d'un certain nombre de femmes dont on suit les pérégrinations à tour de rôle : trois évadées de prison dont une célibataire enceinte, une infirmière, une mère célibataire, une prostituée. La forme circulaire du film épouse totalement le propos et s'y fond. Cercle infernal aux parois duquel ces femmes, éprises de liberté et qui n'en forment plus qu'une seule, simplement déclinée, se heurtent littéralement. Panahi signait là une mise en scène tranchant avec celles de certains autres films iraniens grâce à un rythme très soutenu et pourtant comme distanciée et calme, tournant le dos à tout lyrisme et plus encore à l'hystérie qu'un tel sujet aurait pu provoquer. Film magnifique et, aussi déprimant qu'il puisse paraître, non dépourvu d'espérance, loin de là. D'abord par la formidable envie de vivre, de résister, de toutes ces femmes, par leur courage affiché mais aussi, très paradoxalement, par sa fin : ne faut-il pas voir dans la réunion de toutes ces victimes dans une même cellule comme une sorte de cercle de solidarité que rien ne saurait briser, et porteur, quelque part, de lendemains plus chantants ? Le film fut interdit de sortie en Iran.

Après une telle œuvre, il apparaissait bien difficile de maintenir la barre aussi haute. Sang et or (Talaye sorkh, 2003), avec un scénario à nouveau écrit par Abbas Kiarostami, fut également interdit de projection en Iran, ce qui ne l'empêcha pas de remporter quelques prix, même si moins prestigieux que les précédents. Film très noir, Sang et or met le doigt là où ça fait mal et, bien que décrivant une réalité très iranienne, nous parle aussi d'un monde qui est le nôtre, divisé toujours plus entre "ceux d'en haut", nantis et prospères – même sous un régime islamiste tel que celui des mollahs réduisant leurs libertés individuelles – et "ceux d'en bas", déclassés, désœuvrés et laissés-pour-compte.

Hors Jeu (2006), remporta le Prix du Jury au festival de Berlin. Plus léger dans son humeur et par son humour que Sang et or, il n'en parlait pas moins une nouvelle fois d'un sujet sérieux : la place de la femme dans la société iranienne d'aujourd'hui. Avec ce film, Jafar Panahi restait fidèle à ce qui rendait ses films précédents si précieux : une réalisation proche du documentaire, très souple et surtout sans affectation. Une fois de plus, l'idée était de partager avec le spectateur des instants de vie réelle, de montrer à l'écran des personnages dans toute leur humanité, c'est à dire aussi bien dans le positif que le négatif. Panahi est tout sauf manichéen. Pas question pour lui de désigner les bons et les méchants au sein d'un peuple qui, de toute façons, se retrouve victime d'un régime qu'il condamne de façon souvent métaphorique mais sans la moindre compromission. Son refus systématique de modifier la moindre image de ses films selon les demandes de la censure a fini par en faire le cinéaste iranien à abattre en priorité par le régime. Sa première dénonciation (qui entraîne toutes les autres pour qui veut bien lire le sous-texte) est l'absurdité absolue du monde dans lequel ses personnages tentent de vivre. Dans Hors-Jeu, et à l'inverse de ses deux précédents films, le cinéaste avait donc choisi la voie de la satire, voire de la franche comédie, on y rit souvent. Ce parti-pris n'annulait en rien la force du propos, il aurait même eu tendance à le renforcer. La fin du film, si improbable qu'elle puisse paraître, sonnait ouvertement comme un espoir, comme un appel à ne pas désespérer. Là encore, Hors Jeu s'opposait en quelque sorte à Sang et or.

En février 2010, Jafar Panahi est empêché de se rendre à un débat sur le cinéma iranien au festival de Berlin. Le 1er mars, il est arrêté à son domicile avec ses amis et collègues Mohammad Rasoulof et Mehdi Pourmoussa. Sa femme et sa fille, également emprisonnées, sont remises en liberté 48 heures plus tard. Le milieu du cinéma mondial se mobilise. Le 17, Rasoulof et Pourmassa sont libérés. Panahi, lui, se trouve toujours en prison alors qu’il devrait honorer le Festival de Cannes de sa présence. Membre du jury dont la chaise vide orne la scène du Palais du festival, il sort de prison le 25 mai sous caution. La justice l’accuse de préparer un film contre le régime et sur les manifestations ayant suivi la réélection – contestée - du Président Ahmadinejad en juin de l’année précédente. Le 20 décembre, Jafar Panahi est condamné à six ans de prison et vingt ans d’interdiction de tournage, d’activité politique, de voyages à l’étranger et d’entretiens avec des journalistes, iraniens ou étrangers. Mohammad Rasoulof reçoit lui aussi une sentence de six ans d’emprisonnement. Les deux hommes ont décidé de faire appel.

Notre mobilisation ne fait que commencer.

Philippe Serve

Président de Cinéma sans Frontières

Photographie DR, source blog de l'UFFEJ

08:20 Publié dans Cinéma, Réalisateur | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : jafar panahi | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

31/12/2010

Trois jours en soutien aux cinéastes iraniens Jafar Panahi et Mohammad Rasoulof

Vendredi 07 - Samedi 08 - Dimanche 09 Janvier 2011

Cinéma Mercury, 16 Place Garibaldi - Nice

Plusieurs associations cinéphiliques niçoises et Amnesty International organisent les 7, 8 et 9 janvier au cinéma Mercury à Nice, des journées de soutien aux cinéastes iraniens Jafar Panahi et Mohammad Rasoulof.

Les deux réalisateurs ont été condamnés voici quelques jours par la justice de leur pays à six ans d’emprisonnement, Jafar Panahi se voyant de plus interdit de tournage, de voyage à l’étranger et d’interviews pour une période de vingt ans, autrement dit pour le restant de sa vie professionnelle.

Le chef d’accusation – « participation à des rassemblements et propagande contre le régime » - ne tient évidemment pas la route et ne fait que renforcer l’absurdité et l’inanité du jugement.

A travers ces deux cinéastes, c’est toute la liberté artistique du cinéma iranien qui est aujourd’hui, plus que jamais, menacée de disparaître. Le milieu du cinéma international a aussitôt réagi en exigeant la libération immédiate et inconditionnelle des deux cinéastes.

Les associations co-organistarices de cette manifestation niçoise croient à la nécessaire liberté critique de l’artiste où qu’il se trouve et ont résolument décidé de se mobiliser pour faire entendre la voix de ceux que l’on cherche à bâillonner définitivement. Et parce que nous pensons que la meilleure arme d’un artiste est son œuvre, nous avons choisi de diffuser les cinq long-métrages de Jafar Panahi, tous multi-primés, et le dernier en date de Mohammad Rasoulof. Six films qui bénéficieront d’autant de présentations et seront systématiquement suivis de débats avec le public.

09:37 Publié dans Cinéma, Réalisateur | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : jafar panahi, mohammad rasoulof | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

18/12/2010

Regarde les réalisateurs tomber

Il y a un mois, je revisitais Operation Petticoats (Opérations jupons – 1959) avec son sous-marin rose, son Cary Grant et son Tony Curtis. Il y a une semaine pile, je faisais découvrir The party (1968) à ma fille. Mis à part le principe du film dans le film au début qui l'a un peu décontenancé, elle a bien réagit aux innombrables gags, et particulièrement à l'arrivée de l'éléphant. Ouf ! J'ai eu plus de chance avec elle qu'en d'autres occasions où je me suis mouillé pour le cinéma de Blake Edwards que je prise particulièrement (à trois ou quatre œuvres près). Je me souviens avoir emmené un amour de jeunesse voir ce même film en lui assurant que c'était le film le plus drôle du monde. Faut jamais dire ça. Hrundi V. Bakshi ne l'a pas fait rire et elle m'a regardé bizarrement en sortant. Une autre fois, j'étais avec les amis d'un ami, nous devions aller au cinéma et on m'a demandé mon avis. Je l'ai donné. Je venais de voir Skin deep (L'amour est une grande aventure – 1989) que j'avais adoré et je leur ai conseillé, acceptant avec joie d'y retourner. J'y ai beaucoup ri de nouveau, mais tout seul. Là encore, je me suis attiré de drôles de regards. Morale : le cinéma d'Edwards, sous son apparence populaire, est un cinéma destiné à l'élite des esthètes raffinés. Je lui dois en tout cas quelques fous rires qui ont failli avoir ma peau. Does your dog bites ? Plus maintenant.

Il y a presque un an, nous recevions, avec Regard Indépendant, Jean Rollin pour présenter La nuit des horloges (2008) à Nice. Je connaissais mal ses films mais bien son cinéma qui fait partie de mon imaginaire depuis les merveilleuses affiches dessinées par Druillet dans les années 70. L'homme était fatigué, cela se voyait. Mais dans la salle, quand il a commencé à nous parler, à raconter ses tournages et les innombrables combats qu'il dû mener pour faire ses films, pour donner corps à ses visions mêlant érotisme et fantastique, poésie et monde des rêves, il retrouva en un éclair une énergie et une conviction que bien des cinéastes en meilleure forme auraient pu lui envier. Il nous parla aussi de son film à venir, Le masque de la méduse, toujours les mêmes difficultés, toujours les mêmes aventures, à la marge, en contrebande, comme faire entrer un serpent python dans un musée parisien, pour une image. Comme quand il avait fait allumer une lampe à pétrole dans la salle des figures de cire d'un musée florentin, pour la beauté de l'objet et de sa lumière. Sa morale : tournez n'importe quoi, mais tournez ! Rollin a rejoint les fantômes qui peuplaient ses films et que croisait Ovidie dans son oeuvre-somme.

Photographies : Director Guild of America (crédit AMPAS) et Fascination - The jean Rollin experience, à visiter absolument.

00:00 Publié dans Cinéma, Panthéon, Réalisateur | Lien permanent | Commentaires (12) | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

10/12/2010

Godard par Corbucci, en guise de conclusion

Frédérique a eu raison de s'interloquer de ma clôture un peu rapide du Cobucci – Godard blogathon hier. En effet, il ne devait prendre fin qu'au premier coup de minuit. Du coup je lui suis reconnaissant d'avoir passé outre et de nous avoir offert, hier, un finale en forme de feux d'artifices autour de Sergio Corbucci, rétablissant quelque peu l'équilibre du double hommage. Éclatant, dynamique, coloré, enthousiasmant, à l'image du cinéma de « l'altro Sergio ». Je profite aussi de l'occasion pour lier le texte d'Anna paru mercredi sur Week-End de JLG, avec mes excuses pour mon défaut de vigilance. Mais ce n'est pas la seule surprise. Hier soir (je suis rentré tard), j'ai découvert que j'avais reçu, des mains diligentes de mon facteur, le numéro 246 de la Revue du Cinéma, Images et son, datée de janvier 1971 et contenant un entretien avec Corbucci mené par Noël (sic) Simsolo. Dans un commentaire précédent, je plaisantait à une remarque de Ran en disant qu'il serait intéressant d'avoir l'avis de Corbucci sur le cinéma de Jean Luc Godard. Par l'une de ces connivences secrètes du hasard qui font tout le sel de l'existence, je vous livre la première question de cet entretien, ainsi que sa réponse :

On vous considère comme un cinéaste commercial ?

J'appelle film commercial un film qui peut plaire à tous les genres de public. Godard est un grand maître et je le respecte beaucoup, mais je pense qu'il a fait plus de mal, chez lui, au cinéma, que nous, avec tous les films que nous avons pu faire, en Italie. Je dis cela malgré mon admiration pour lui, car quand il existe un maître de son envergure, il naît ensuite une série d'imitateurs ; ils essaient de faire le même type de cinéma. C'est vraiment dommage ! De même que Picasso, dans la peinture : beaucoup de gens regardant ses toiles croient que tout le monde est capable d'en faire autant. Dans le cinéma, c'est pareil : des réalisateurs, jeunes ou vieux, regardent les films de Godard et pensent être capables de faire la même chose. Mais ce n'est pas si facile. C'est dans ce sens que je déclare que Godard et Antonioni ont fait du tort au cinéma.

Si quelqu'un a le contrechamp de cette vision, je suis preneur.

22:49 Publié dans Cinéma, Réalisateur | Lien permanent | Commentaires (9) | Tags : sergio corbucci, jean-luc godard | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

09/12/2010

Le tournage de Django par Franco Nero

Le Corbucci – Godard blogathon s'achève ici et sur une belle photographie publiée par Fredérique (Mais pas l'envie d'écrire sur ces deux réalisateurs !). Il est temps de remercier tous ceux qui ont participé par leurs textes et leurs interventions. C'était vraiment passionnant de passer de l'un à l'autre. J'espère que nous pourrons remettre cela à l'occasion. Deux conclusions : le cinéma de Godard est toujours bien vivant et inspire encore. Le cinéma de Corbucci a encore besoin d'un peu d'activisme. La revue italienne Nocturno lui a consacré plusieurs articles dans ses derniers numéros. Dans un texte en ligne, j'apprends avec un sourire d'envie que Quentin Tarantino aimerait lui consacrer un livre. Quelle bonne idée !

Je termine avec Franco Nero (pour Frédérique) racontant (en anglais, désolé, Ran) le tournage de Django (1966) et , bien sûr, la solution du jeu (Bravo à Breccio qui a presque tout identifié).

Solution du jeu : Il fallait trouver

Per un pugno di dollari : Pour une poignée de dollars (Leone)

Per qualche dollaro in più : Et pour quelques dollars de plus (Leone)

Vamos a matar compañeros : Companeros (Corbucci)

Il buono, il brutto e il cattivo : Le Bon, la Brute et le Truand (Leone)

Giù la testa : Il était une fois la révolution (Leone)

(La) resa dei conti : Colorado (Sollima)

Il mio nome è nessuno : Mon nom est Personne (Valerii)

Faccia a faccia : Le Dernier Face à face (Sollima)

Un dollaro a testa : Navajo Joe (Corbucci)

Il mercenario : El mercenario (Corbucci)

Cangaceiro ! : O Cangaceiro (Fago)

Un dollaro bucato : Le Dollar troué (Ferroni)

Minnesota Clay : Le Justicier du Minnesota (Corbucci)

Lo chiamarono il magnifico : El Magnifico (Barboni)

C’era una volta il west : Il était une fois dans l'Ouest (Leone)

Anche gli angeli mangiano fagioli : Les anges mangent aussi des fayots (Barboni)*

Corri uomo, corri! : Saludos hombre (Sollima)

Altrimenti ci arrabiamo : Attention, on va s'facher (Fondato)*

Dio perdona, io no : Dieu pardonne, moi pas (Colizzi)

Il bestione : Deux grandes gueules (Corbucci)*

Ma che c’entriamo noi con la rivoluzione? : Mais qu'est-ce que je viens foutre au milieu de cette révolution ? (Corbucci)

Django (Corbucci)

* : ces trois titres ne sont pas des westerns.

Texas peut éventuellement être pris comme allusion à Il Prezzo del Potere (Valerii) et Il mucchio selvaggio est le titre italien de The wild Bunch (La horde sauvage) de Sam Peckinpah comme le nom de la bande de truands de Mon nom est personne. Ringo est un personnage emblématique du genre, joué par Giuliano Gemma initialement. Barboni, c'est Enzo Barboni, l'inventeur de Trinità, et Leone, comme dit Breccio, c'est sans commentaire.

08:45 Publié dans Cinéma, Panthéon, Réalisateur | Lien permanent | Commentaires (11) | Tags : sergio corbucci, franco nero | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

08/12/2010

Godard - Portraits

Le Corbucci - Godard blogathon

Joachim prend le relais avec une belle note sur 365 jours ouvrables qui nous livre la minute où Godard nous dit pourquoi on va au cinéma. Je me suis décidé à voir, enfin, Sauve qui peut (la vie) (1979) mais le temps m'est par trop compté aussi je m'en tiendrais à ma programmation initiale. Voici quelques portraits de Godard et une curiosité, une publicité des années 70 pour un après-rasage réalisé par le groupe Dziga Vertov.

Par Gérard Courant (série Cinématon 1981)

Par Wim Wenders (Room 666 - 1982)

Par lui même JLG/JLG, portrait de décembre (1994)

06:15 Publié dans Cinéma, Panthéon, Réalisateur | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean-luc godard, gérard courant, wim wenders | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

06/12/2010

Godard contre Kubrick

Pour filer la métaphore cycliste, le Dr Orlof fait une belle course fond sur le col du St Godard avec un nouvel article, Godard décortiqué, sur la présence de notre homme deans le travail de Gérard Courant. De son côté, Ed de Nightswimming nous propose un de ces classements dont il a le secret. Êtes vous godardien ?

A l'origine de ce texte, il y a la découverte, voici quelques années, de la vidéo ci-dessous sur le toujours excellent et toujours multilingue O Signo do dragao. Cet extrait provenait de l'une de mes émissions cultes du temps que je regardais la télévision. Ah ! Cinéma, cinémas, la musique déchirante de Franz Waxman, les peintures de Guy Peellaert, le cri de Rita Hayworth dans Lady from Shanghai et les portes d'Aphaville. J'imagine que tous ceux qui suivaient ce magasine télévisé sur Antenne 2 dans les années 80 s'en souviennent avec les yeux humides. Donc je regarde et, comme souvent avec Godard, au bout d'une minute, je fais des bonds sur mon siège, excité, passionné et furieux. Les idées roulent dans ma petite tête, puis je temporise, je prends le temps de la réflexion en même temps que des notes, et puis le temps file, et puis comme on ne badine pas avec le contenu copyrighté, je constate que la vidéo a été retirée. Me voici avec un texte embryonnaire, une grande envie d'en découdre, mais plus de quoi travailler. Et pas question de se lancer de mémoire, la mienne est trop aléatoire. Je laisse donc macérer le temps que la vidéo ressorte, ailleurs. Magie d'Internet.

Donc voilà.

C'était ça, Cinéma, cinémas, et je trouve ça passionnant bien qu'en même temps ça me fasse grimper aux rideaux. Godard dans ses œuvres. Rien que sa façon de dire « C'est du Peckinpah, si tu veux ». Moi, je n'y tiens pas. En même temps c'est ici qu'il a cette belle phrase sur la télévision qui fabrique de l'oubli et le cinéma des souvenirs. Godard a la passion de la critique de cinéma. Devenu metteur en scène, il a fait vivre cette passion dans ses films. Rien ne l'enthousiasme plus que de confronter les images entre elles et nul peut être plus que lui n'a autant pensé (sur) les images. Reste que, comme toute l'équipe historique des Cahiers du Cinéma, il a construit cette réflexion sur des positions tranchées, des clivages marqués, une confrontation des films et des auteurs où se mêlent aux critères esthétiques des considérations politiques et morales. A cela s'ajoute chez JLG ce désir de la dispute dont j'ai déjà parlé. Il y a dans telle ou telle prise de position une part de provocation qui appelle une réponse. Mais son style, quelque peu ombrageux, puis sa réputation font que la réponse ne se fait pas.

La démonstration est ici exemplaire. Godard reçoit l'équipe de tournage (Guy Girard et Michel Boujut) au sein de son atelier ou de son laboratoire. Il confronte deux images, deux passages de deux films : Full metal jacket (1988) du réalisateur américain Stanley Kubrick et 79 veranos (79 printemps – 1969) du cinéaste cubain Santiago Álvarez. Il y a deux écrans l'un au dessus de l'autre, un peu comme Godard filmait Numéro 2 (1975). A première vue, tout oppose les deux films et leurs auteurs, la grosse production classique d'apparence, américaine (même si le film a été tourné en Angleterre) d'un auteur célèbre et célébré, face à un film poème, expérimental et très engagé d'un réalisateur cubain par ailleurs combattant de la révolution. Ce qui me gène, c'est le choix de la confrontation de ces deux films (au lieu d'une comparaison), les arguments utilisés et la plus value morale qui est donnée à l'un contre l'autre. Ce n'est pas tant sur le principe que je m'élève. Godard défend un cinéma qu'il aime et qu'il pratique, c'est son droit. Son dispositif est parfait. Mais sous l'habillage démonstratif, scientifique pourrait-on dire, il se permet de passer sous silence un certain nombre de faits, d'ignorer la spécificité de certaines situations et de passer en force au risque de l'énormité, le tout avec une parfaite mauvaise foi, renforcé du fait que ce n'est pas Boujut qui va lui faire la moindre remarque. Bien mieux, lors de l'échange autour du film de John Wayne de 1968, Godard se paie le luxe d'apparaître magnanime (ceci dit, il n'aurait plus manqué qu'il soutienne l'idée d'interdire un film). On sent trop le plaisir qu'il a de se mesurer lui-même avec Kubrick, n'abordant jamais le caractère particulier de l'œuvre et de l'homme.

Prenons l'histoire du ralenti. Chez Peckinpah il est inclus dans un montage très fragmenté, rapide, enchaînant les points de vue. Il s'agit de dilater le temps, de donner une respiration au sein des déchaînements de violence. Chez Kubrick, qui l'a peu utilisé, c'est tout autre chose. Il s'agit de donner du poids à un moment précis, celui de la mort de l'un de ces soldats que l'on suit dans un tourbillon ininterrompu depuis le début du film. Là, il est isolé et le ralenti, comme le plan subjectif juste avant, très large, accentue le sentiment d'isolement et de vulnérabilité. Chez Peckinpah c'est un point virgule, chez Kubrick c'est un point final. On peut dire aussi que chez Peckinpah c'est une façon de faire avancer l'action en la morcelant, alors que chez Kubrick c'est une suspension du temps pour figer l'action. Il est difficile de croire que Godard ne fait pas la différence d'autant que le ralenti kubrickien est proche de celui qu'il utilisa dans Sauve qui peut (la vie). Donner de la densité à un instant , à un geste bien particulier. Et celui d'Alvarez n'est guère différent puisqu'il s'agit de figer, de densifier un instant, ici de douleur. La seule différence se situe au niveau du personnage. Alvarez fait un film dont le personnage est un peuple en lutte, disons comme quand Eisenstein fait Octobre (1927), alors que Kubrick fait un film sur des individus envoyés dans la guerre. Godard ne nous dit pas que Full metal jacket n'est pas un film sur la guerre du Vietnam, mais mais un film sur le conditionnement à la guerre et l'effet de ce conditionnement. C'est là que se situe le travail documentaire de Kubrick. La guerre du Vietnam, en tant que fait historique, politique, est une abstraction que Kubrick rend en ne montrant justement pas l'ennemi, en ne faisant aucun discours alors qu'Alvarez conclut son plan par un intertitre qui sonne comme un slogan. La guerre de Kubrick ce sont de jeunes gens qui tirent aveuglément sur la façade d'un bâtiment qui pourrait être de n'importe où. Et qui meurent parfois. Et quand ils découvrent leur ennemi, c'est une gamine de 13 ans. Car le contre-champ existe. Kubrick doute de l'homme quand Alvarez croit dans le peuple. Godard ne nous dit pas que Kubrick est un artiste misanthrope, obsédé de contrôle et farouchement individualiste. Comment imaginer qu'il ait pu faire un film « américain » ?

Côté mauvaise foi, la sortie sur les grands acteurs hollywoodiens jouant les officiers allemands est un grand moment. J'allais citer John Wayne mais, le saviez vous, il a bel et bien joué un commandant de navire allemand dans The sea chase (Le renard des océans – 1955) pour John Farrow. Il y est bien entendu un allemand anti-nazi. Inutile de vous dire qu'il y est crédible comme moi en pape. Évidemment très peu l'on fait. Stewart, Bogart, Cooper, Grant, McQueen, Eastwood, certainement pas. Et quand on voit ce qu'à donné Marlon Brando en officier de la Wermarch pour Edward Dmytryk, je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée. C'est un peu comme quand on a imposé des acteurs espagnols à John Ford pour faire les indiens dans Cheyenne Autumn (Les Cheyennes – 1964), cela ne fonctionne pas terrible. A plus forte raison, penser qu'un acteur américain puisse jouer un vietnamien, c'est difficilement imaginable. Tant qu'au contraire...

Ce dont Godard ne parle pas, qui est essentiel et sur lequel on pourrait se rejoindre, c'est la différence d'accès aux films entre Kubrick et Alvarez, une différence économique qui est aussi un acte politique. Mais chacun des deux faisait les films qui lui ressemblait. Les deux visions sont complémentaires, pas antagonistes. On peut penser à bien des films qui auraient été plus pertinents pour la démonstration de Godard. Mais il lui fallait un adversaire à sa taille.

05:26 Publié dans Cinéma, Panthéon, Réalisateur | Lien permanent | Commentaires (12) | Tags : jean-luc godard, stanley kubrick, santiago Álvarez | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

05/12/2010

Lo smemorato di Collegno : la comédie selon Corbucci

Le Corbucci - Godard Blogathon

A lire certains contributeurs, je me demande si je n'aurais pas du partir sur un article général pour présenter Sergio Corbucci. Alea jacta est comme on dit du côté de la gare de l'est. Le Dr Orlof propose un doublé superbe sur Godard avec Made in USA et Morceaux de conversations avec Jean-Luc Godard réalisé en 2009 par Alain Fleischer et qui lui permet d'approfondir les rapports de JLG avec ses contemporains. Ran répond de belle manière au questionnaire Godard sur De son coeur le vampire. une constante se dessine : Anna Karina.

Et maintenant pour quelque chose de complètement différent...

Par quel bout prendre Lo smemorato di Collegno, comédie italienne de 1962 réalisée par Sergio Corbucci avec Totò ? Peu connu voire totalement ignoré en nos contrées, l'objet me semble nécessiter une étude physico-chimique par décomposition de ses constituants que, lecteurs que j'aime, je vais réaliser sous vos yeux esbaudis.

En première approche, « comédie italienne » est le bout le plus familier. L'un des grands genres du cinéma transalpin. Célébré pendant plus de vingt ans puis pleuré pendant le même laps de temps. Ne nous y fions pas. Des tests poussés nous apprennent que la comédie italienne recouvre une grande variété de films et que, longtemps, elle ne fut guère considérée. Rappelons par exemple que le passage, au début des années 60, de Pietro Germi ou de Vittorio de Sica à la comédie ne fut reçu qu'avec des pincettes, et des accusations de traîtrise au néo-réalisme et au cinéma dit sérieux. Il fallu le travail acharné de critiques, la reconnaissance de festivals prestigieux et le soutien sans faille du public pour imposer quelques noms comme Dino Risi, Mario Monicelli puis Ettore Scola. Mais sous la plage se dissimule la face cachée de l'iceberg. Genre populaire entre tous, la comédie italienne a produit des milliers de titres dont une large partie est restée à usage national. Lo smemorato di Collegno fait partie du bataillon des sans grades signés Steno, Lucio Fulci, Giorgio Bianchi, Vittorio Cottafavi, Mario Mattoli ou...Sergio Corbucci. Il y a sans doute à explorer dans cette luxuriance, tant chez les stakanovistes du genre que chez ceux qui se feront un nom ailleurs. Mais ce n'est pas sans risque car on trouvera là une majorité de films anodins, vite vus et justement oubliés. Puisque nous en parlons, Lo smemorato di Collegno est l'histoire d'un amnésique, inspirée du procès Bruneri/Canella de 1926. Un homme qui cherche à trouver une histoire, la sienne, et auquel on en propose plusieurs. On en voudra pas à la France de ne pas s'être intéressée à ce film, nous avions alors (et c'est toujours le cas) nos propres comiques à usage interne. Mais le cinéphile bien né est un chercheur acharné et il n'hésite pas à trier des monceaux de caillasse pour dégoter quelques perles.

Penchons nous alors sur le composé « Totò ». Antonio Focas Flavio Angelo Ducas Comneno De Curtis di Bisanzio Gagliardi dit Totò, napolitain né en 1898 et monument national comme la fontaine de Trevi, la pasta all'arabiatta et Garibaldi. Totò a joué dans plus de cent films. Devenu très malade des yeux en 1956, il ne ralenti pas le rythme, incarnant toujours le même type de personnage, Totò, à mi chemin entre Chaplin et De Funes (qui le doubla en français et joua avec lui deux fois). Très populaire en son temps, ses films étaient pourtant mal reçus, souvent, par la critique. Il est toujours l'objet d'un culte fervent et, sur les marchés, sous les arcades, on le trouve toujours entre les posters de Marilyn et de James Dean. En France, son comique reposant beaucoup sur la parole et un type régional marqué, font qu'il n'est connu que pour quelques œuvres atypiques et de haute volée : le courageux père de famille de L'oro di Napoli (L'or de Naples - 1954) de Vittorio de Sica, le truand napolitain de I soliti ignoti (Le pigeon - 1958) de Monicelli et le moine de Uccellaci e uccellini (Des oiseaux petits et gros - 1966) de Pasolini. On voyait souvent à une époque sa collaboration avec Fernandel dans La Loi, c'est la loi (1958) de Christian-Jaque.

Lo smemorato di Collegno est plus typique. Totò a joué sept fois pour Sergio Corbucci au début des années 60, un Corbucci qui semble s'être beaucoup amusé à ces comédies souvent scénarisées par son frère Bruno, au point qu'il y fait de petites apparitions décontractées. Ce sont des films véhicules pour le Stradivarius Totò, faits pour mettre en valeur son extraordinaire force comique. Évadé d'un asile, notre amnésique est reconnu par une femme comme étant son mari, riche industriel. Il y a embrouille et la justice s'en mêle. A la barre défilent d'autres personnes (de petits truands, une veuve immigrée) qui affirment reconnaitre le smemorato. C'est donc un film de procès, de ces procès farfelus et bouffons comme on en a pu voir chez Sacha Guitry ou John Ford. Totò y donne toute sa démesure entre tirades déclamatoires à l'absurde précis et longs silences rendus intenses par son regard absent. Il y donne aussi libre cours à son goût du travestissement (en infirmier, en bonne sœur, en chasseur alpin), toujours très digne, toujours noble. Il a aussi cette présence tout à coup poignante quand il parcourt, voûté, avec son chapeau à plume, les quais du Tibre, avec sur les talons le chien qui sait, seul, la vérité sur l'homme. Passe alors l'ombre d'Umberto D.

Le dernier composé, c'est Sergio Corbucci que l'on sait bien aimé sur Inisfree. Sa veuve aimante, Nori Corbucci raconte l'anecdote suivante sur Taxi drivers : Le critique d'art Antonello Trombadori rencontre Federico Fellini accompagné de Corbucci à Rome et se présente devant le premier avec une sorte de révérence. Et Fellini de répliquer : « Vous feriez mieux de vous incliner devant Corbucci, parce que l'on parlera toujours de Totò et donc aussi de Corbucci. De moi, je ne sais pas...». Corbucci est aujourd'hui connu et plutôt bien connu pour ses westerns. Ils lui ont assuré en leur temps, succès et reconnaissance internationale. Mais comme pour beaucoup de réalisateurs de genre qui se sont révélé dans un créneau particulier, une large part de son travail est méconnu. Le western ne représente guère que 20% d'une filmographie de plus de 60 titres. Corbucci faisait de la comédie avant de faire des westerns et quand ce genre fut épuisé, il y revint jusqu'à sa mort. Ce qui permet d'affirmer que la comédie est le trait caractéristique de son cinéma. A de rares exceptions près, il mise sur l'humour avec délectation. Un humour aux multiples visages, ironique, satirique, noir profond dans Il grande silenzio (Le grand silence – 1968) ou Django (1966), parodique quand il démarque La dolce vita (1960), grotesque ou bon enfant quand il met en scène le duo Bud Spencer et Terence Hill, parfois un peu raz de terre. Mais de l'humour toujours, de ce ton et de ce style très romain, élégant et trivial à la fois, féroce aux grands, capable de tendresse aux petits, profondément pétri d'humanité. Un humour que l'on retrouve chez Pasolini, Nanni Moretti ou Fellini sur les aspects les plus excessifs, avec l'influence de la caricature et de la bande dessinée.

Lo smemorato di Collegno est bien dans ce ton avec une mise en scène discrète, visant à l'élégance de la comédie classique américaine. Un noir et blanc limpide signé Enzo Barboni qui avait débuté avec Corbucci l'année précédente et sera un collaborateur fidèle avant de passer à la mise en scène sous le pseudonyme d'E.B. Clucher et d'inventer le personnage de Trinita. Beaucoup de soin est apporté aux décors, studio, studio, du tribunal, de l'asile et de la maison de Ballarini dont le côté artificiel rappelle le Hollywood des années 30 comme les téléphoni bianchi de l'époque fasciste. La musique de Pièro Piccioni est discrète, les plans sont larges, organisés autour de Totò comme Leo McCarey ou Sam Wood organisaient les leurs autour des frères Marx. Il s'agit de mettre le prince en valeur, de saisir pleinement ses expressions, ses gestes, lui qui est comme lâché en liberté dans le film. Aucun des effets affectionnés plus tard dans les péplums ou les westerns, débrayages d'espace ou profondeur de champ. Ce n'est pas aussi beau, question cinéma pur, que les constructions des duels de Django ou les formes circulaires de Il mercenario (Le mercenaire – 1968) mais il serait dommage de passer à côté de ce qui est déjà typiquement corbuccien. On retrouve des constantes, une conception mathématique de la mise en scène venue de son admiration pour Howard Hawks, l'éclatement du récit dans le temps avec l'utilisation de flashbacks enchâssés dans la scène de procès, le goût des portraits de groupes composés par accumulation, à-plat, et la place des personnages féminins. Ce dernier point est caractéristique. Au milieu du déchaînement de bêtise et de veulerie, la tendresse du réalisateur va au personnage de madame Polacich jouée par Elvy Lissiak. Jeune veuve de guerre, immigrée des Balkans, elle essaye de se recaser pour assurer l'avenir de son fils. C'est à elle que le smemorato réserve sa sympathie. « Je voulais l'entendre de ta... pardon, de votre bouche » lui dit-il quand elle avoue sa tentative de manipulation. C'est l'un des moments les plus émouvants du film, comme les regards fatigués et la silhouette voûtée par tant de bêtise que Corbucci sait mettre en valeur lors des dernières minutes qui voient s'éloigner son héros, errant à la recherche d'une vie qui lui échappe, avant la pirouette finale.

Bien sûr, il est amusant de retrouver tel ou tel trait de style que l'on a déjà repéré dans les films plus tardifs. C'est de la critique saumon qui remonte le courant, pas bobsleigh qui suit la pente naturelle du temps. Quand on parle d'artisanat à propos de réalisateurs du cinéma de genre, c'est à des films comme celui-ci qu'il faut penser plus qu'aux œuvres les plus ambitieuses. Facile à trouver en Italie, ce film, comme tous ceux du tandem Totò/Corbucci restent hélas inédits chez nous et ne bénéficient pas de sous titrage français. Mais ce n'est pas une raison pour ne pas tenter l'expérience.

Affiche Antoniodecurtis.org

00:05 Publié dans Cinéma, Réalisateur | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : sergio corbucci, totò | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

04/12/2010

Histoire(s) de Jean-Luc Godard

Le Corbucci - Godard Blogathon

A l'aube du troisième jour, vous pouvez lire les réponses généreuses de Frédérique et celles d'Anna sur Goin' to the movies au questionnaire JLG, le Fantasmascope godardien d'Ornelune sur la Kinopithèque, la chronique de Raphaël sur La Banda J.& S. Cronaca criminale del Far West (Far West story – 1972) et le décryptage du monologe de la note précédente par Breccio.

J'ai entendu parler de Jean-Luc Godard très tôt. Et dès le début, il a toujours représenté pour moi un faisceau de choses contradictoires, un mélange complexe, tour à tour excitant et repoussant, amical et hostile, stimulant et irritant. Je peux utiliser pour le décrire la phrase qu'il écrivit sur John Wayne : « Comme puis-je le détester quand il soutient Barry Goldwater et l'aimer tendrement quand, à la fin de La prisonnière du désert, il prend Nathalie Wood dans ses bras ? ». Il me suffit de remplacer le sénateur républicain par son antipathie pour Steven Spielberg et le geste d'Ethan Edwards par celui qu'il fit en envoyant un chèque conséquent à une MJC niçoise pour qu'elle puisse diffuser ses Histoire(s) du cinéma.

Je pense avoir entendu parler de lui pour la première fois à l'occasion de la diffusion télévisée de France, tour, détour de deux enfants à la fin des années 70. Le titre m'avait séduit, je devais me sentir concerné. Mais j'étais un peu jeune et la diffusion tardive. Sa phrase sur le Duke m'avait marquée, reprise sans doute pour la mort de Wayne en 1979. Godard, c'était le cinéma de mes parents. C'était l'auteur engagé, européen, de gauche, intellectuel et radical. C'était tout l'opposé du cinéma que j'aimais alors (et que j'aime toujours). Il est d'ailleurs resté le symbole d'un cinéma adulte, démonté, désossé de sa part de rêve et d'innocence (pourtant...). Avec sa phrase sur John Wayne, Godard établissait un pont et me tendait la main. En dissociant l'homme et l'acteur, il me permettait de résoudre mes propres contradictions encore bien juvéniles. C'était un argument de poids. Godard a dit que : ... Important ! Aujourd'hui, je sais qu'il n'allait pas au bout et que, comme l'écrira Luc Moullet, c'est parce que l'acteur était l'homme que le plan final est aussi fort. Mais cela reste, relativement à mon rapport au cinéma, un jalon essentiel. J'ai commencé avec le Godard critique.

Godard réalisateur, je l'ai découvert un peu plus tard, sans sens chronologique jusqu'aux années 2000, poussé dans un premier temps par le fait que, cinéphile revendiqué, Godard faisait partie des incontournables. Il fallait y passer. Et rétrospectivement, combien de gens, combien de réalisateurs, ont eu le choc de leur adolescence en découvrant A bout de souffle (1959) ou Pierrot le fou (1965) ? Un tas. Pas moi. En ce qui me concerne, ce fut sans doute Masculin – Féminin (1966), à la télévision, attiré par l'étrange présence de Chantal Goya que ma petite sœur écoutait alors. Je me souviens ne pas avoir aimé. C'est à dire que je n'ai pas compris grand-chose, que j'ai sans doute été désarçonné par le style godardien et que, plus largement, la jeunesse française pré-68 ça ne me parlait pas à l'époque. J'ai donc temporisé jusqu'à ce que ça me parle. Godard restait présent à travers de nombreuses images (Dutronc devant le tableau avec écrit : Caïn et Abel / Cinéma et Vidéo) et des textes. Le déclic s'est fait sur Bande à part (1964), vu en salle, ce qui n'est guère original. C'est sans doute son film le plus accessible, libre et léger, trépidant et drôle. Et puis Anna Karina. C'est l'un des films fétiches de Quentin Tarantino (dont la boite de production s'appelle A Band Apart). Il paraît que Godard ne veut plus entendre parler de ce film. C'est un signe. C'est là que j'ai ressentit le choc dont on parle tant. J'étais converti. L'autre film qui a eu son importance, c'est Une femme est une femme (1961), sa comédie musicale lubitchienne. Le vélo dans l'appartement, la bataille à coup de titres de romans noirs, la séance de photographie d'Anna Karina, c'est je genre d'idées que j'adore chez lui. Parrallèlement, je suis venu à son cinéma contemporain des années 80 après quelques hésitations (gros fantasme sur Maruschka Detmers) et une raison un peu tordue. Je vous salue, Marie en 1985 a eu les problèmes que l'on sait : menaces, cinéma incendié, manifestations d'extrémistes... J'y suis allé par solidarité. Question de principe. Il ne m'est rien resté du film si ce n'est cette idée du parasitage du dialogue par le son. J'ai suivi jusqu'à Nouvelle vague (1990) puis nouveau décrochage. J'ai repris sur Histoire(s) du cinéma, retrouvant ce mélange d'excitation et d'énervement, emporté quand même par la force de la forme, et puis à partir de la séance cannoise d'Eloge de l'amour (2002), malgré les piques à Spielberg, je lui suis resté fidèle. Tout ceci pour arriver à ce dernier intertitre de Film Socialisme (2010) « Quand la loi est injuste, le justice passe avant la loi » qui m'a transporté au-delà du raisonnable. Enfin, ça me parle.

La lecture cette année du pavé de De Baecque m'a permit de remettre un peu d'ordre dans cette découverte façon puzzle. De conforter quelques intuitions et de relancer mon envie de découvrir des périodes de son œuvre, si vaste, qui me restent inconnues. Rien que pour cela, le livre est réussi, malgré quelques scories sur lesquelles je reviendrais à l'occasion. Je vois en JLG un homme aux multiples saisons. Il y a le Godard critique que je connais assez peu. Il y a une première période qui va du court Tous les garçons s’appellent Patrick (1957) à Pierrot le fou. Ce serait le Godard classique, jeune et inventif, embrassant le cinéma sous toutes ses formes : le Scope, couleur et noir et blanc, comédie et polar, flippers et musiques du temps, découvreur de Belmondo et de Karina, multipliant les audaces de fond (Le petit soldat, Une femme mariée) et de forme (jeux sur le montage, les couleurs, le récit, le son). Un Godard feux d'artifices qui contribue au premier rang à illuminer le cinéma. Mais un Godard qui sait conserver à ses films une cohérence d'ensemble qui les rendent accessibles à un esprit classique comme le mien. Rien à jeter ou presque de cette période, sauf peut être la farce sinistre des Carabiniers (1963). Godard a toujours cultivé la contradiction. Je pense que c'est son moteur, dans sa vision du cinéma (Il aime opposer les films entre eux), dans ses films et semble-t'il dans sa vie. Il a besoin du choc des contraires, il a besoin de la dispute (au sens littéraire) et des gens capables de disputer avec lui. Après le succès de Pierrot le fou, il sabre radicalement dans l'idée de récit (il a souvent parlé de son rapport au fait de raconter des histoires) et jusqu'à Week-end (1967) il conserve les formes du cinéma commercial : utilisation de l'écran large, couleurs sophistiquées, vedettes, présence dans les festivals prestigieux, tout en mettant en avant le côté expérimental de son travail. Le cinéma est désormais exploré et explosé de l'intérieur, avec des passages virtuoses (le fameux travelling de Week-end, l'image de Deux ou trois choses que je sais d'elle), des réflexions de fond en prise sur son époque (la vie dans les grands ensembles, les jeunes et la politique, la guerre du Vietnam) et des essais parfois horripilants (Les enregistrements nasillards de Made in USA, Mireille Darc en sous vêtements récitant du Bataille).

Aux effets de collages d'images qui vont devenir de plus en plus importants, se superpose le plaquage d'un discours politique trop dans l'air du temps pour avoir du recul. Godard n'a ni la distance ironique de Chabrol, ni les cloisonnements de Truffaut. Je ne suis pas du tout d'accord pour voir du second degré dans La chinoise (1967) vis à vis de l'idéologie maoïste quand on sait comment le réalisateur va évoluer quelques mois plus tard, quand bien même il apporte une forme de contradiction lors de la scène avec Francis Jeanson, ce qui est bien dans son style. Pour dire les choses autrement je partage le point de vue de Truffaut dans la fameuse réponse de rupture en 1973 : « L’idée que les hommes sont égaux est théorique chez toi, elle n’est pas ressentie. Il te faut jouer un rôle et que ce rôle soit prestigieux. J’ai toujours eu l’impression que les vrais militants sont comme des femmes de ménage, travail ingrat, quotidien, nécessaire. Toi, c’est le côté Ursula Andress... ». Théoriquement je devrais détester la période suivante, celle de la « clandestinité », du groupe Dziga Vertov et de la collaboration avec Jean-Pierre Gorin. Ce n'est pas le cas. D'abord parce que je la connais mal, ensuite parce que la démarche, au-delà de l'idéologie, me plaît. L'utilisation du tourné-monté, les ciné-tracts, la recherche d'indépendance, l'utopie d'un autre cinéma, l'exploration des possibilités de la vidéo naissante, tout cela m'inspire du respect et l'envie d'explorer le résultat.

Je pense que l'on peut ouvrir la période suivante avec Sauve qui peut (La vie) en 1979 et la refermer avec Hélas pour moi (1993). Retour à des formes classiques (production, diffusion, vedettes voire stars, budgets, festivals), en réaction peut être à la période qui s'est achevée. Elle ressemble, de façon moins marquée, à la seconde période. Godard n'a rien perdu de son désir d'invention. Il y a la découverte de Myriem Roussel et l'utilisation de jeunes comédiennes très douées. Godard cultive sa liberté de création au sein d'un système et d'une période qui ne brille pas par son originalité. Pourtant, de tous les films que je connais, aucun ne s'impose vraiment. Je lui trouve toujours ce mélange hétérogène de choses magnifiques et d'autres plus confuses, de beautés simples et d'expérimentations hasardeuses. Plus largement, son cinéma s'il reste visible, n'est plus au centre. Il est comme il le dit, à la marge qui fait tenir les feuilles ensembles. Mais quelles feuilles ? Truffaut meurt, Rivette, Rohmer et Chabrol restent dans leur coin. Les années 80, ce sont celles de Besson, Beineix, Annaud, etc. Ce ne sont pas des contradicteurs pour Godard. La dispute n'est pas possible. Petit à petit, il lui arrive quelque chose de terrible, il entre au Panthéon (avec un césar d'honn(rr)eur déjà en 1987). Godard suscite alors respect craintif et admiration polie. Il devient un monument national, ce qui est encore le meilleur moyen de le neutraliser. J'imagine qu'il en a été conscient et il s'est battu, multipliant les incursions chez l'adversaire, la télévision. Mais trop souvent il amuse alors qu'il devrait déranger.

C'est peut être encore en réaction qu'il laisse tomber et s'engage dans les Histoire(s) du cinéma. Il ouvre une nouvelle séquence, plus personnelle, plus apaisée mais toujours inventive. Il se choisit un disputeur à son échelle : la cinéma lui même. Il tourne le dos au système pour des productions plus légères, plus autonomes. Toujours féru de technique, il utilise comme personne les nouvelles images. La beauté visuelle de Film Socialisme ou d'Eloge de l'amour est sidérante. Le succès de ses Histoire(s) remet sa marge au centre, du moins dans une position de vieux sage bougon qui lui convient mieux. Mais la véritable dispute critique qu'il appelle de ses vœux n'aura pas vraiment lieu, si ce n'est avec ses vieux ennemis de Positif. On préfère se prosterner devant la parole divine que d'ouvrir une discussion stimulante sur la base de ses virulents partit-pris. Les années 2000 le voient se mettre en retrait derrière ses films, courts et longs, toujours sensibles à la marche du monde. Il ne va ni à Cannes ni en Amérique chercher des colifichets, il sabote son projet à Beaubourg. Il est une présence rassurante mais fragile dans un monde bordélique (pardon, mondialisé), une exigence de créativité et d'indépendance. Jean-Luc Godard en 2010, c'est le fantôme de la liberté.

Photographies : Tout le ciné / To soon to tell / DR

00:45 Publié dans Cinéma, Panthéon, Réalisateur | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean-luc godard | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

02/12/2010

Questionnaire Godard

Le Corbucci - Godard Blogathon

J'ouvre donc cet hommage collectif à Sergio Corbucci et Jean-Luc Godard par un soupir de soulagement. Vu la mortalité dans la profession ces derniers mois, j'aurais été terriblement mal à l'aise si JLG... enfin, bon, aux dernières nouvelles il va bien et ça me réjouis de célébrer un cinéaste bien vivant. J'ai même lu quelque part qu'il préparerait un nouveau film. Donc c'est partit. A ceux qui ont envie de se joindre à moi, je rappelle qu'il suffit de publier ou plusieurs articles sur votre blog, sur l'un ou l'autre de nos réalisateurs, et de me le signaler en commentaire. Je compilerais vos contributions ci-dessous.

Et pour se mettre en jambe, rien ne vaut un petit questionnaire JLG en 12 entrées :

Quel est votre plus vieux souvenir d'un film de Jean-Luc Godard ?

Mon souvenir n'est pas très assuré, mais je crois qu'il s'agit d'une diffusion télévisée de Masculin – Féminin (1966). Au cinéma, je ne suis pas plus sûr de moi, je pense que c'était Je vous salue, Marie (1985).

Et le plus récent ?

Film Socialisme à Cannes cette année.

Le plus beau plan ?

J'ai longtemps été fasciné par le plan de Raoul Coutard à la caméra dans l'ouverture du Mépris (1963) mais c'était avant de voir le film. J'ai un faible pour celui-ci, à cause (mauvaise excuse), de l'affiche en arrière plan.

Le plus beau son ?

Les anbiances de café dans Bande à part (1964) surtout avec les sons de flipper.

La plus belle réplique ?

"Après tout, j'suis idiot... merde !"

Le plus beau visage ?

Anna Karina dans n'importe lequel des films qu'ils ont fait ensembles.

Le plus beau geste ?

Le saut de Godard pour entrer dans la voiture de Soigne ta droite (1987)

Le plus beau livre ?

Le plus beau passage musical ?

Le plus beau paysage ?

La gare dans Éloge de l'amour (2001)

Le plus grand regret ?

Sa mauvaise opinion du cinéma de Steven Spielberg

Le film rêvé ?

Ce film sur les camps dont il a souvent parlé.

07:30 Publié dans Cinéma, Panthéon, Réalisateur | Lien permanent | Commentaires (14) | Tags : jean-luc godard | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

30/11/2010

Mario, Irvin et les autres... assez, assez.

11:47 Publié dans Cinéma, Réalisateur | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : mario monicelli, irvin kershner | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

23/11/2010

Le Corbucci-Godard Blogathon du 2 au 9 décembre

Peu s'en souviennent, mais le 2 décembre 1990 Sergio Corbucci succombait à une crise cardiaque à l'âge de 63 ans. Il y aura 20 ans jeudi prochain que le réalisateur de Romolo e Remo (Romulus et Rémus – 1962), Django (1966), Il mercenario (Le mercenaire - 1968), Il grande silenzio (Le grand silence - 1968) et Chi trova un amico, trova un tesoro (Salut l'ami, adieu le trésor - 1981), a disparu. Venise l'a honoré en septembre sous la houlette de son admirateur Quentin Tarantino mais cet hommage ne saurait être complet sans celui d'Inisfree.

Nul ne l'ignore, le 3 décembre 1930 naissait Jean-Luc Godard qui soufflera donc ses 80 bougies. Film Socialisme a montré cette année que cet homme de passion n'était pas à bout de souffle même s'il fait plus que jamais bande à part. Les américains viennent de l'honorer d'un Oscar. Pouvons nous faire moins ? Non !

Célébrer la mémoire de l'un et la vitalité de l'autre, pour ce faire je vous propose, amis de la blogosphère et au-delà, un Corbucci-Godard Blogathon du 2 au 9 décembre 2010. Cela sera beau comme la rencontre sur une table de dissection d'un parapluie et d'une machine à coudre. Qui sera le parapluie ? Qui sera la machine à coudre ? Mystère et caramel mou. J'admets que le rapprochement peut sembler incongru, sacrilège même pour certains admirateurs de l'un voire de l'autre. Les différences sont nombreuses entre le romain bon vivant, expansif, dont on disait qu'il ne venait tourner que vers midi, amateur de comédie et d'action, de personnages de prostituées aux cheveux roux et de décors de cimetières, à l'aise dans un système de production classique et dans le cinéma de genre le plus pur, populaire et commercial ; et le « plus con des suisses pro chinois » comme l'ont raillé les situationnistes, austère, génial, tourmenté, chercheur inlassable, avide d'expériences, curieux de toutes les techniques, bosseur, théoricien, aux rapports compliqués avec la production et bien d'autres choses, désireux avant tout d’indépendance au point de s'exiler au pays de son enfance pour y monter son propre atelier de fabrication d'images et de sons.

Ce qui les rapproche, parlons cinéma, n'est pourtant pas nul et peut se révéler excitant. Révélés au début des années 60, ils sont tous deux des créateurs de formes qui ont bousculé un cinéma établi, joué avec les figures classiques, imposé des regards neufs, décalés, iconoclastes, manié l'humour, la violence et l'érotisme de façon inédite, souvent provocatrice, inventé de nouveaux jeux de montage et de couleurs. Leurs cinémas, bien que différents, ont marqué leur époque et influencé de manière irréversible tout ce qui a suivi. Leur héritage est toujours bien vivant.

Le principe du blog-a-thon est simple : il s'agit d'écrire sur Sergio Corbucci ou sur Jean-Luc Godard, ou sur les deux éventuellement, entre le 3 et le 9 décembre. Je compilerais les diverses contributions. Ce sera comme un bouquet varié en l'honneur des deux réalisateurs. Vous pouvez, pour préparer la chose, vous inscrire en commentaire ci-dessous.

Photographies : capture DVD Canal + et Listal.com

23:42 Publié dans Blog, Cinéma, Panthéon, Réalisateur | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : sergio corbucci, jean-luc godard, blog-a-thon | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

09/10/2010

John Ford "Making movies is easy"

14:33 Publié dans Panthéon, Réalisateur | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : john ford | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

01/10/2010

Hécatombe

Il y a des semaines où, si l'on est un peu sentimental, il vaudrait mieux être haltérophile que cinéphile.

Gloria Stuart, la Rose âgée de Titanic (1997) de James Cameron, mais aussi actrice chez John Ford dans Air mail (1932) et The Prisoner of Shark Island (Je n'ai pas tué Lincoln – 1937) où elle campait la femme du malheureux héros. A 100 ans, belle carrière.

Hélas beaucoup plus jeune, Sally Menke était la monteuse attitrée de Quentin Tarantino, collaborant avec lui de Reservoir Dogs (1992) à Inglourious Basterds l'an passé. On frémit en pensant au boulot que ce devait être pour organiser les jeux du temps et de l'espace de pareils films. Elle avait également travaillé pour Oliver Stone et Xavier Beauvois. Respect.

Arthur Penn, je dois avouer que je n'aimais pas trop son cinéma, en particulier ce qu'il a fait dans le western, Little big man (1970) étant une purge consensuelle et oscarisée (Que les dieux en leur bonté nous protègent des rictus de Dustin Hoffman) et son Billy the Kid de The left handed gun (Le gaucher – 1958) est tellement loin de celui de Sam Peckinpah. Bon, il reste le cinéaste américain intellectuel (de gauche bien sûr) type, tel que l'admirent les français (de droite comme de gauche), tellement plus facile à aimer que Fuller, Aldrich ou Eastwood. Seul The Miracle Worker (Miracle en Alabama – 1962) m'avait vraiment impressionné et puis Missouri Breaks (1975) est assez bouffon pour être drôle, d'autant que la partition de John Williams est fort réussie.

Tony Curtis, je salue l'homme qui aura tenu si sensuellement Marilyn dans ses bras. Ses fantaisies télévisées amicalement nôtres auront presque fait oublier qu'il fut un acteur formidable pour Wilder, Kubrick, Edwards (Ah ! Le sous marin rose, l'éclair sur les dents du grand Leslie), Mackendrick, Fleischer qui le rendit crédible en viking puis en étrangleur. On lui pardonnera d'avoir été parfois plus léger comme avec les collants verts de l'homme reptile (Je balance, mais c'est affectueux). Pendant des années, j'avais sur une étagère une figure de carton qui le représentait ainsi. J'ai été marqué.

23:40 Publié dans Actrices, Cinéma, Réalisateur | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : arthur penn, tony curtis, gloria stuart, sally menke | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

15/09/2010

Claude Chabrol 1930-2010

Ma première idée a été de faire un article un peu complet sur ma relation au cinéma de Claude Chabrol, et puis, en lisant l'hommage de Griffe à travers les textes qu'il avait déjà consacré au réalisateur, je me suis rendu compte que j'avais déjà écris cela. C'était en juin 2009, à l'occasion du Chabrol blog-a-thon lancé par Ray de Flickhead (qui publie un bel hommage aussi). Je ne vois rien à ajouter à ce texte, si ce n'est ce qui est venu depuis quinze mois enrichir ma connaissance du cinéma chabrolien. Il y a eu la découverte de Les biches (1968) et hier soir des Noces rouges (1973), une seconde vision de La fleur du mal (2002) qui m'a fait revoir le film à la hausse, nettement, et puis surtout le dernier, Bellamy (2009), sur lequel j'ai eu très envie d'écrire mais l'inspiration n'est pas venue et le temps a manqué. Je le regrette parce que c'est un film qui m'a beaucoup plu, tout à fait dans la dernière manière de Chabrol que j'aime beaucoup. Cette façon de filmer la masse de Depardieu envahissant l'écran, opposée à la silhouette fine de Gamblin, cette idée que l'enquête que l'on suit n'est pas celle qui est menée mais que, comme avec la lettre volée de Poe, elle est tout le temps devant nos yeux, cette assurance tranquille dans la mise en scène, épure que certains ont confondu avec légèreté, cette façon de filmer ses actrices, c'était du grand Chabrol et, au bout du compte, une belle façon de partir. Voici donc, et après avoir bu un excellent Médoc :

J'ai un peu hésité avant de partir sur un article d'ensemble tellement ma relation avec l'œuvre de Claude Chabrol est chaotique et présente de lacunes. Mais à la réflexion je me suis rendu compte qu'elle avait été présente tout au long de mon parcours cinéphile (on va dire ça comme ça) et surtout que certains de ses films, des images, des moments venus de ses films, me ramènent, sinon à l'enfance, du moins à l'entrée en adolescence. Ainsi Romy Schneider, allongée nue dans un parc, recevant sur son corps un cerf-volant et forçant de manière provoquant le jeune homme venu le récupérer à le prendre, est une de mes premières images érotiques fortes au cinéma. Jusqu'à ce que je retrouve l'extrait grâce à Internet, j'aurais été incapable de vous dire que c'était un film de Chabrol, Les Innocents aux mains sales (1975), ni même qui était l'actrice. Mais que l'on évoque cette histoire de cerf-volant et la scène revivait sous mes yeux. Je me souviens aussi très bien de l'impression que m'avaient laissés Le boucher (1970) et l'un des films avec le couple Stéphane Audran – Michel Bouquet, peut être bien Juste avant la nuit (1971), découverts à la télévision. Pour moi, vers 1974/1980, ces films représentaient un cinéma « adulte », que je ne comprenais, ni forcément appréciais toujours, mais qui m'ouvrait d'autres horizons que celui que je pratiquais plus naturellement, celui du western en particulier. Je découvrais des préoccupations d'adultes, des histoires plus sombres, des résolutions moins tranchées, des personnages plus quotidiens, au physiques « ordinaires » comme ceux incarnés par Jean Yanne ou Michel Bouquet. Avec le recul, je me rends compte que ce sont des acteurs que j'ai toujours aimé par la suite. J'avais aussi raconté il y a quelque temps, comment était né le désir de voir Nada (1974) à partir de simples photographies sur un programme de télévision, Et comment ce désir est resté lové dans l'inassouvissement jusqu'en 2007. C'est étonnant comme un cinéphile peut être têtu. Et comment certains films peuvent vous séduire par trois fois rien.

Mes parents, je crois, ont toujours apprécié le cinéma de Chabrol. J'ai très vite pris l'habitude d'aller au cinéma seul, j'ai donc un souvenir assez précis des quelques fois où j'y suis allé en famille ou avec l'un de mes mes parents. Pour Chabrol, je le rattache à une séance avec ma mère du Cheval d'orgueil, à sa sortie en 1980. nous avions été au Mélies, à Nice, un petit cinéma Art et Essai aux salles format poche typique de ce qui se faisait à l'époque. Il a disparu depuis, mais c'était le genre à garder un film comme Diva (1981) de Beineix pendant plus de deux ans. Le cheval d'orgueil est tiré du roman autobiographique de Pierre-Jakez Hélias sur son enfance bretonne et qui connu à l'époque un gros succès. L'histoire se déroule au début du XXe siècle. J'imagine que ma mère, qui avait aimé le livre et qui avait passé ses vacances enfant en Bretagne, était attirée par la reconstitution. De mon côté, j'avais aussi aimé le livre et je gardais un frais souvenir des nombreuses vacances passées là-bas. J'ajouterais perfidement que, exilé sur la Côte d'Azur, je regrettais les vastes plages de sable fin de la baie d'Audierne face aux douloureux galets de la promenade des anglais. Du film, je garde là aussi une impression d'ensemble, un rythme posé, presque lent donc inhabituel pour moi, peu de dialogues, le vert des paysages et le côté intimiste de scènes entre François Cluzet dans l'un de ses premiers rôles et Bernadette le Sachez qui jouait la mère, une actrice au physique très doux, à la rousseur pâle que j'ai regretté de ne pas avoir vue plus souvent. J'avais aussi été marqué par cette scène, très chabrolienne à la réflexion, où le marquis (Michel Robin), patron du grand père (joué par Jacques Dufilho) employé comme domestique, lui demande de lui cracher dessus pour se faire pardonner une insulte d'honneur. Cette façon de montrer les relations de classe est très proche de ce que Chabrol fera quinze ans plus tard dans La cérémonie.