12/08/2019

Le compagnon de la marguerite

J'ai toujours aimé le cinéma de Jean-Pierre Mocky et pourtant je ne le connais pas si bien que ça. Cela pourra sembler curieux au vu de sa filmographie, mais il est pour moi associé à l'enfance, époque où j'ai découvert Un drôle de paroissien (1963) et La Grande lessive (1968), deux de ses films avec Bourvil qui passaient souvent à la télévision (ce qui est piquant quand on connaît le thème du second). Est-ce que c'était dû à la vedette, que j'adorais, à la galerie d'acteurs qui l'entourait, Jean Poiret, Francis Blanche, Michael Lonsdale, à la collection de visages inoubliables dans lesquels je vois un esprit bande dessinée comme Roger Legris, Marcel Pérès, Rudy Lenoir, Jean-Claude Rémoleux ou Dominique Zardi, mon chauve favori ? Est-ce que c'était la musicalité de Joseph Kosma ou François De Roubaix, le rythme, les gags, le burlesque des poursuites et des travestissements ? Je ne saurais le dire mais ces films m'ont marqué et je les ai toujours revus avec joie, même si plus tard j'y ai vu d'autres choses à côté de la comédie loufoque : un portait de Paris, des réflexion parfois prophétiques (la place de la télévision dans le second), parfois iconoclastes (les idées décapantes sur le travail dans le premier), un esprit frondeur, beaucoup disent anarchiste, qui exalte l'action, individuelle ou groupée, contre les systèmes. Dans les années soixante, ces actions sont encore marquées par l'humour et la bienveillance, ce qui n'empêche pas le professeur Saint-Just (!) d'intervenir avec détermination. Plus tard, plus sombre, je découvrirais les films noirs comme Solo (1970) où Mocky, qui s'investira alors souvent dans les rôles principaux, fait preuve d'une violence désespérée. Il faudrait peut être écrire « dégoûtée » face à des combats qui ne peuvent plus être gagnés.

Avec Fernandel sur le tournage de La Bourse et la vie (1966)

Photographie

Petit à petit, j'ai découvert d'autres films avec une prédilection pour ceux des années soixante, moins convaincu par ses tentatives méritoires dans le fantastique, enthousiasmé par ce qu'il avait proposé à Catherine Deneuve dans Agent Trouble (1987), réussi à tirer de Patrick Sébastien dans Le Pactole (1985) et sa réjouissante collaboration avec Michel Serrault. Je dois avoir décroché quand ses films se sont fait à la fois plus nombreux et plus rares. Coïncidence, j'ai vu il y a une semaine, avant mon départ en montagne, un film plus récent, 13 French street (2007) avec Thierry Frémont, Tom Novembre et l’époustouflante découverte de Nancy Tate. Le film m'a séduit, huis-clos érotique rendant hommage au film noir, où l'on sent un peu le manque de moyens mais pas le manque d'ambition, le désir toujours vif de cinéma. Avant d'apprendre la disparition du cinéaste, je me disais que j'avais envie de rattraper le temps perdu avec ses films.

Franc-tireur, libertaire, grande gueule, tout aura été dit dans les portraits et les hommages qui l'auraient sans doute fait marrer. On aura évoqué sa date de naissance fluctuante, ses enfants innombrables (lire ici pour des éléments plus solides), ses colères légendaires sur les tournages comme sur les plateaux télé, ses méthodes de tournage à l'énergie et à l'économie. Oui, oui, oui, mais il ne faudrait pas le réduire à cette image projetée par l'homme. Il ne faut pas oublier le grand cinéaste qu'il a été, son invention constante malgré, parfois grâce aux circonstances, ses qualités « graphiques » de caricaturiste capable de faire vivre en un plan et une réplique un personnage mineur, sa cinéphilie amoureuse, ses jolis mensonges à l'italienne, ses audaces, ses intuitions, sa capacité unique à saisir un pays et son époque, les nôtres. Et je ne veux pas oublier qu'à côté de tant de films satiriques, désespérés, noirs comme le souvenir, il a une veine profondément humaniste, sensible aux rêveurs, aux déclassés, aux idéalistes, aux jeunes femmes volontaires et aux enfants. Grand pourfendeur de la bêtise, il n'a guère d'équivalents dans sa génération, Claude Chabrol excepté. Cinéaste indépendant dans tous les sens du terme comme Paul Vecchiali, tournant coûte que coûte, empruntant les chemins de traverse quand se dérobaient les routes principales, il a montré une voie sans chercher à assurer une descendance. Il s'en fichait bien. Il y aura toujours à apprendre de son œuvre.

Lire également l'hommage de Jean-François Rauger dans Le Monde.

16:32 Publié dans Panthéon, Réalisateur | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : jean-pierre mocky | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

28/07/2009

Un double Mocky pour l'été - 2

Un drôle de paroissien

Jean-Pierre Mocky. Bourvil. Bourvil et son visage illuminé par la Grâce, en prières aux pieds de la statue de la vierge. « Sans la prière des humbles, que deviendrait le monde ? ». Bourvil qui marche comme en apesanteur revenant chez lui après avoir reçu le signe du ciel. Bourvil et ce geste de danseur pour arracher la boite aux lettres qui va lui servir à s'entraîner à piller les troncs d'église. Bourvil, fils de famille au phrasé délicat, aux gestes subtils et toujours précis. Bourvil et sa raie au milieu. Bourvil qui par moment ressemble étrangement à Claude Rich, autre évanescent fameux et futur comédien mémorable pour Mocky. Bourvil sublime naïf qui obéit scrupuleusement au commandement paternel : « Tu ne travailleras pas » et qui s'étonne que l'on s'irrite de son voeux d'oisiveté. « Est-ce que je m'irrite de les voir travailler ? ». Bourvil qui expose si simplement les principes et l'absurdité du capitalisme à son ami Raoul.

Photographie : capture DVD Cahiers du Cinéma

Raoul, c'est Jean Poiret. Poiret au phrasé de Donald Duck. Poiret prothésiste dentaire qui se laisse entraîner par son ami par goût de l'aventure. Poiret qui s'amuse, comme en visite dans le film de Mocky, une visite qu'il renouvellera plusieurs fois. Poiret qui regarde Bourvil jouer et qui admire le jeu de Bourvil. Poiret qui s'amuse encore de faire tourner en bourrique les inspecteurs de la brigade de protection des églises, et le premier d'entre eux, l'inspecteur Crucherat. Francis Blanche. Poiret qui regarde jouer Francis Blanche et qui se régale.

Blanche. Son inspecteur cauteleux et asthmatique. Blanche et son sifflet et ses essoufflements. Blanche agenouillé en prières aux côté de Bourvil, sans le voir, dans un superbe slowburn. Blanche le transformiste qui entraîne le film dans une débauche de déguisements. Blanche qui contamine le film avec son goût du travestissement et tous de se travestir. « Au ciel, au ciel, au ciel... »

10:30 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean-pierre mocky | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

26/07/2009

Un double Mocky pour l'été - 1

Snobs !

... ne pas oublier le point d'exclamation, est le troisième film de Jean-Pierre Mocky qui débuta dans le cinéma en tant qu'acteur, notamment pour Georges Franju. Ici, il rode une formule sans trouver pleinement ses marques. Il est intéressant de le découvrir dans la collection Deux films des Cahiers du Cinéma aux côtés de Un drôle de paroissien (1963) pour mesurer l'évolution rapide de Mocky cinéaste à l'époque. Foisonnant, pétillant, maladroit, empli de possibles, Snobs ! est, selon l'expression consacrée, une aimable pochade.

Photographie : capture DVD Cahiers du Cinéma

Aimable parce qu'il contient déjà la majorité des éléments qui font le bonheur des admirateurs du cinéaste, dont je suis n'en doutez pas. Sens de la dérision, art de la caricature, talent pour le portrait croqué en deux plans ou un travelling, Mocky travaille un humour personnel qui nourrit la charge satirique d'une bonne dose d'humanité. Cela passe d'abord par son travail sur les acteurs, avec les acteurs, et s'exprime par ce goût bien connu pour les trognes étonnantes ce qui fait de lui, dans le genre, le plus proche équivalent français de Federico Fellini.

Il opère dans Snobs ! une alliance excitante entre différentes familles et générations d'acteurs, brassant les vétérans Noël Roquevert, Francis Blanche et Pierre Dac avec les atypiques Michael Lonsdale (excellent) ou Jacques Dufilho ; les jeunes pousses Gérard Hoffman et Véronique Nordey (madame Mocky) avec quelques visages profondément mockiens : l'imposant Robert Secq en patron de poids lourds amateur de jeunes danseuses, Claude Mansard dans son bain, et l'inimitable Roger Legris qui gobe quantité d'oeufs.

09:30 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean-pierre mocky | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

22/05/2008

Joli mai : les affiches partie 2

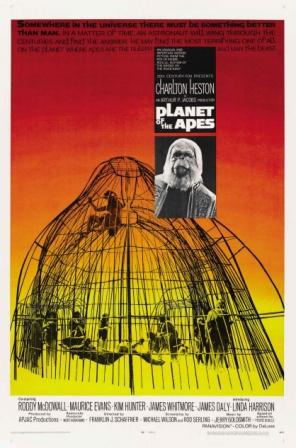

De haut en bas : La grande lessive de Jean Pierre Mocky (source Allociné) ; Planet of the apes(La planète des singes) de Franklin J. Schaffner (source Carteles) ; Il buono, il brutto, il cattivo (Le bon, la brute et le truand) de Sergio Léone (source Allociné) ; et Barbarella de Roger Vadim (source Impawards)

10:04 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (6) | Tags : mai 68, affiche, jean-pierre mocky, sergio léone, roger vadim, franklin j. schaffner | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

20/05/2008

Joli mai : Comédies subversives

Dans un autre registre, le monumental Playtime de Jacques Tati est tout aussi édifiant. Tati envoie Hulot dans la grande ville moderne et offre un portrait impitoyable, en 1967, d'une France gratte-ciellisée, bétonnée, télévisée, bagnolisée, aluminiumisée, automatisée, cauchemar urbain ravagé à coup de poésie par l'homme à l'imper qui change les lampadaires en brins de muguet. La scène finale que je n'hésite pas à qualifier de sommet de l'histoire du cinéma, allez, est une manifestation impromptue et festive où, sans en avoir l'air, l'humain retrouve sa place et balance aux quatre vents tout le décor symbolique des trente glorieuses. Quel plus beau symbole du vide consumériste que le gag de la porte vitrée ? Quelle plus belle illustration de la société du spectacle que ce bâtiment à la façade transparente. Ah, camarade, tu dois voir ça ! Et il est plaisant de rappeler que pour ce poème subversif, Tati eu le plus gros budget de l'époque. D'accord, le film fut un échec et Tati ruiné, mais quand même. Imaginons un instant que le dernier Astérix ait été un film ambitieux prônant la réduction massive du temps de travail. Oui, je sais, c'est assez difficile, mais que diable, l'imagination au pouvoir.

Mais le roi de la contestation par l'humour en ces années 60 reste pour moi Jean-Pierre Mocky. C'est la période de ses plus beaux films, ceux qui sont à la fois les plus virulents et les plus légers, les plus drôles aussi. Sa grande époque avec Bourvil, Jean Poiret et Francis Blanche, épaulés par sa troupe de tronches à la Fellini. Église, armée, police, media, argent, travail, tout passe à la moulinette Mocky. Dans Un drôle de paroissien en 1963, le personnage de Bourvil, aristocrate d'une famille ruinée, préfère piller les troncs des églises plutôt que de s'abaisser au travail. En 1966, Les compagnons de la marguerite nous montre une superbe opération de déstabilisation menée en toute innocence par le personnage de Claude Rich, qui organise un réseau de détournement d'état civil. A une époque où les jeunes américains brûlent leurs livrets militaires pour ne pas aller au Vietnam, c'est bien vu. Critique radicale de moeurs figés, revendication libertaire, le film donne à réfléchir, entre la comédie, sur ce qu'est l'individu et comment il peut reprendre en main son destin. Sortit en novembre 1968, La grande lessive est une charge burlesque contre la télévision. Bourvil y est un professeur atterré par l'effet de celle-ci sur ses élèves et qui décide de neutraliser les antennes. Voilà un combat bien concret contre la société du spectacle couplé à une réflexion sur l'éducation. La gravité sous-jacente du film est peut être plus sensible aujourd'hui, après tout, il n'y avait alors que deux chaînes. Parenthèse pour signaler l'hilarante prestation de Francis Blanche en dentiste libidineux, je ne m'en lasse jamais. Fin de la parenthèse. En 1970, enfin, avec L'étalon, c'est au droit au plaisir des femmes que s'intéresse Mocky avec ce conte d'un vétérinaire, Bourvil pour la dernière fois, qui monte une clinique spécialisée pour les femmes délaissées.

Ces quatre films ont en commun de prôner « l'action citoyenne » comme on dirait aujourd'hui. Les héros de Mocky décident d'agir, sûrs de leur bon droit et ils vont au bout de leur engagement qui ne se nomme pas. On rapprochera sans peine ces actions résolues de tel fauchage de mais transgénique ou de tel cassage de pub. Mais nous espérons en vain une comédie actuelle, drôle et intelligente, sur de tels sujets. Mocky distille à cette époque un anarchisme bon enfant qui ne doit pas faire sous estimer sa sincérité. Son cinéma illustrera par la suite les désillusions des années 70. Ses films suivants seront plus sombres, plus acides, plus dans la satire que dans la comédie burlesque. L'étalon avait été fait, en partie, pour permettre à Mocky de réaliser son polar tragique, Solo, qui sort quasi simultanément. Un film noir dans lequel Mocky se met en scène, sans vedettes. Une page se tourne. Bourvil meurt, Michel Serrault et ses mines désabusées va le remplacer dans des histoires ayant laissé de côté l'optimisme et les victoires libertaires des héros des années 60.

Autre siècle, mêmes combats. Mon oncle benjamin d'Édouard Molinaro offre en 1969 à Jacques Brel son rôle le plus flamboyant. Adapté du roman de Claude Thillier écrit en 1843, le film taille Benjamin à la mesure du personnage Brel, puisant autant dans le roman que dans les chansons. Benjamin Rathery, médecin à Clamecy (ville où naquit et vécu Claude Thillier), court les filles, boit, chante, soigne les pauvres pour rien, s'indigne des injustices du siècle, défie le pouvoir et botte le cul des nobles. Plus encore que l'incarnation des idéaux de la révolution à venir en 1789, Benjamin illustre avec fougue quelques mots d'ordre de mai. Le film possède une vitalité réjouissante, Claude Jade y exprime une sensualité plus débridée que chez Truffaut, le soleil luit sur une campagne frémissante et Brel est Brel, ce qui devrait, camarade, te suffire.

Cette liste est loin d'être exhaustive. Je pense par exemple au Roi de coeur de Philippe De Broca, vu il y a bien longtemps. La victoire culturelle que l'on prête à mai 68 est passée par l'adhésion d'une majorité à l'évolution des moeurs. Au risque de décevoir les avant-gardes. A ce titre, qu'un pan de la comédie se soit emparée avec succès de ces thèmes me semble plus caractéristique, toc, que bien des tentatives plus dialectiques, tac. Comme disait Jean-Pierre Dionnet : « Pour le reste, on montre de force aux ouvriers dans les usines des films de propagande imbitables, je le sais, j'y étais ».

Photographies : Ecrans (Playtime), Allociné © Mocky Delicious Products (Les compagnons de la marguerite) et Cinéma passion (Mon oncle Benjamin).

Technorati Profile

06:51 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (5) | Tags : mai 68, yves robert, jean-pierre mocky, jacques tati, edouard molinaro, jacques brel | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |