01/02/2017

Castellari s'en va t'en guerre

La battaglia d'Inghilterra (Sur ordres du Führer - 1969), un film d'Enzo G. Castellari

Motivés par la production par Harry Saltzman d'une grande épopée guerrière autour de la bataille d'Angleterre, les italiens de la Fida Cinematografica décident en 1969 de lancer un projet similaire. Épisode majeur de la seconde guerre mondiale, cet engagement qui a lieu entre juillet et octobre 1940 voit le coup d'arrêt de la séquence victorieuse des armées nazies. C'est l'échec des plans de Hitler pour envahir l'Angleterre et briser la résistance britannique. C'est aussi la montée de puissance de la Royal Air Force et de ses alliés face à la Luftwaffe jusqu'ici toute puissante. Vaste sujet qui sera traité par une escouade de scénaristes italiens, espagnols et français spécialisés dans le cinéma de genre alors florissant. La réalisation est confiée à Alberto De Martino et Enzo G. Castellari, alias Enzo Girolami, est sollicité pour les séquences d'effets spéciaux. C'est alors la mode du split-screen, une image divisée en plusieurs morceaux découpant une action sur un même plan, procédé qui a séduit entre-autre dans The Thomas Crown Affair (L'Affaire Thomas Crown - 1968) de Norman Jewison. La production a l'idée de l'utiliser pour exploiter les images d'archives. Castellari, qui vient de finir son western Ammazzali tutti e torna solo (Tuez-les tous... et revenez seul !), s'enthousiasme pour la chose et ses split-screens séduisent au point qu'il se retrouve aux commandes du film entier. Il repasse sur le scénario avec le fidèle Tito Carpi et peaufine un récit qui commence par l'évacuation des troupes anglo-françaises à Dunkerque et se poursuit par la bataille d'Angleterre proprement dite. Castellari mêle aux combats aériens et bombardements sur Londres le parcours d'une équipe de soldats allemands infiltrés parmi les troupes britanniques pour détruire les stations radar, ainsi qu'une romance à trois entre le héros, le capitaine Paul Stevens, la belle lieutenante Meg et le général d'aviation George Taylor. Ces trois éléments sont traités avec plus ou moins de bonheur.

Castellari est un cinéaste de l'action. C'est aussi un passionné de technique. Ses films se plaisent à utiliser le ralenti, les mouvements originaux, les cadres inattendus, les flashbacks parfois audacieux comme ceux de son chef d’œuvre Keoma en 1976, ou encore les expériences sur le son. Pas étonnant qu'il se soit défoulé sur les split-screens qui prennent diverses formes géométriques pour composer des images quasi abstraites. Du coup, sa partie romance est faible. Meg, jouée par Ida Galli alias Evelyn Stewart, partenaire de Giuliano Gemma sur plusieurs westerns, disparaît pendant un bon moment sans trop manquer. La partie espionnage est la plus originale, rappelant les cinquièmes colonnes de Fritz Lang ou Alfred Hitchcock. Le commando allemand qui assassine des soldats anglais pour prendre leurs identités et brouiller les pistes est mené par un fanatique joué par le formidable Luigi Pistilli tout en rigueur froide. Il contraste avec son second, Martin, incarné par Francisco Rabal écartelé entre sa mission et l'amitié qu'il porte à Stevens qui lui a sauvé la vie en France. Même si le potentiel de ces situations n'est pas exploité au maximum, c'est ce qui donne une tension au film et ses plus belles scènes comme l'exécution de l'espionne Sheila par ses camarades, au nom du devoir envers le Reich. Castellari filme ce moment fort en un travelling à 360° étourdissant qui vaut bien ceux de Brian De Palma.

Côté action, c'est la fête. Bénéficiant d'un budget conséquent, un des plus gros du cinéma italien de l'époque, Castellari s'offre des scènes de foules amples, comme l'embarquement sur les plages de Dunkerque qui ont de l'allure, où chaque figurant pèse son poids de chair, loin des effets numériques de films récents. La battaglia d'Inghilterra s'ouvre sur un combat qui voit les troupes de Stevens arrêter une colonne de chars allemands où Castellari ne lésine ni sur le matériel, ni sur les explosions spectaculaires. Seul bémol, comme nombre de films de guerre de ce style, la fantaisie historique est de rigueur. Pas besoin d'être un expert en la matière pour trouver les avions allemands bien peu crédibles, d'autant que les images d'archives permettent la comparaison. Certains paysages censés représenter le nord de la France sentent les étendues espagnoles ayant beaucoup servi dans les westerns. Mais bon, ce n'est pas non plus ce que l'on demande au film et la partie anglaise est mieux traitée. L'important est que le film a du rythme et déroule son programme avec un bon tempo orchestré par le monteur Vincenzo Tomassi qui fera des merveilles pour Castellari dans le polar La polizia incrimina, la legge assolve en 1973.

Le point faible du film reste sa distribution, internationale comme il se doit, avec des anglais, des français, des italiens, des espagnols et l'américain Van Johnson qui joue Taylor. J'y ai croisé avec joie Eduardo Fajardo, le méchant favori de Sergio Corbucci, dans une petite apparition en officier allemand. Tout espagnol qu'il soit, Fajardo est à la hauteur. Dans le rôle principal de Stevens, c'est Frédérick Stafford, un autrichien que l'on a vu en OSS117 et chez Alfred Hitchcock, qui s'y colle. Bien que solide, il est peu expressif. Mais d'une façon générale, les personnages ne sont pas assez denses. Au final Enzo G. Castellari signe un film qui porte sa marque visuelle et qui ne démérite pas au milieu des nombreuses productions guerrière du moment, qui brille d'un éclat particulier entre les séries B européennes qui constituent ce que les anglo-saxons ont délicatement appelé le « macaroni combat film ». Castellari reviendra à la seconde guerre mondiale de manière encore plus fantaisiste avec son fameux Quel maledetto treno blindato (Une poignée de salopards) en 1978.

Photographies : Productions J. Roitfeld

12:31 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : enzo g. castellari | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

04/06/2015

1977 en 12 (autres) films

Bien sûr, 1977 sur Zoom arrière, c’est l'un des tout meilleurs films de Woody Allen, l'ultime Buñuel, Truffaut et les femmes, Resnais et Providence, le Casanova de Fellini et le sublime premier film de Victor Erice. Et puis un bien bel éditorial signé Céline du blog Critique Clandestine. Mais 1977, c'est aussi Marty Feldman en Gary Cooper, une belle et grande saga familiale française, l'ultime chef d’œuvre du western à l'italienne, Une chanson sublime et Clarence Clemmons entre Minelli et De Niro, la dure vie d'enfant de paysans italiens et pauvres, des jeunes filles en fleur dans le désert Australien, un poliziottesco de grand style sur une musique de Stelvio Cipriani, un mystère rouge profond, des héros vieillissants et émouvants du côté de Sherwood et de Carson City, Barbara Bouchet nue et puis, quand même, un film qui fait parler dans toutes les cours de récréation les petits garçons qui se rêvent en héros interstellaires. C'était dans notre galaxie, à notre époque, hier en 1977.

22:36 Publié dans Blog, Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : zoom arrière, marty feldman, enzo g. castellari, rené féret, martin scorcese, paolo et vittorio taviani, peter weir, dario argento, roberto infascelli, don siegel, georges lucas, mauro bolognini, richard lester | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

20/04/2015

Big racket

Il grande racket (Big racket - 1976), un film d'Enzo G. Castellari

Texte pour les Fiches du Cinéma

«C'est un film fasciste. C'est un film abject. C'est un film idiot. Il est fasciste parce que, en mélangeant le stéréotype du justicier solitaire avec celui du policier rendu impuissant dans l'exercice de ses fonctions par les règles de l'état de droit [...], Il soutient l'idéologie réactionnaire selon laquelle la criminalité ne se combat pas en appliquant les lois, mais en opposant violence à violence selon la loi du talion : dent pour dent, meurtre pour meurtre», écrivit sur Il grande racket signé Enzo G. Castellari, l'année de sa sortie, le fameux critique italien Morando Morandini dans Il Giorno. Il y a de ça. Alors par quel étrange paradoxe, par quelle secrète perversité, me suis-je réjouis en pleine conscience de ce polar très violent et si peu subtil ? Un peu par esprit de contradiction, sans doute, mais surtout parce que la mise en scène de Castelleri est superbe et que le film, dans son genre et à tous les niveaux, est une réussite. Comme l'était d'ailleurs son premier polar en 1973, La polizia incrimina, la legge assolve (Témoin à abattre) avec Franco Nero en flic acharné.

Castellari, c'est le réalisateur de Quella sporca storia nel west (Django porte sa croix -1968) et de Keoma (1976) ce qui permet d'être indulgent sur le reste de sa filmographie. Castellari aime le cinéma d'une manière viscérale, passionnée et exubérante. Pour peu qu'on le laisse faire et qu'il soit en forme, il fera d'une simple scène un morceau de bravoure, tirant les possibilités au maximum, avec des élans tragiques, des accès mélodramatiques, des éclairs de violence, découplant l'action, dilatant le temps, usant avec gourmandise de ralentis, de flashbacks, de distorsion du son, de cadres improbables, s'emparant d'idées vues chez les autres et dont il s'est dit : « Ça, il faut que je le mette dans un film ! ». Ainsi, dans Il grande racket , Castellari a sans doute été traumatisé par l’accident de voiture dans Les choses de la vie (1970) de Claude Sautet. Alors quand son inspecteur Nico Palmieri qui traque un gang de racketteurs à Rome, est surprit par la bande dans un terrain vague, il est balancé dans sa voiture du haut d'une colline et dévale en tonneaux la pente. Castellari plante sa caméra dans l’habitacle et fait valser son acteur, Fabio Testi, entre bris de verre et cigarettes, au ralentit comme il l'a vu faire à Michel Piccoli. La scène est impressionnante sans être gratuite puisque c'est le traumatisme originel qui va amener Palmieri à faire de son enquête une quête personnelle. Le film est ainsi plein des admirations cinéphiles de Castellari (Sam Peckinpah en particulier) comme de son goût prononcé pour le western. Quasiment tous ses films y reviennent d'une façon où de l'autre.

Il faut dire que le genre policier à l’italienne ou poliziottesco dont Il grande racket est l'un des plus beaux fleurons, est d'un point de vue économique un genre qui prend le relais du western en déliquescence au début des années soixante dix. Il naît d'une tradition de films policiers critiques « de gauche » (Francesco Rosi, Damiano Damiani, Elio Petri...), de formes héritées du western (ce sont les mêmes techniciens, les mêmes acteurs que l'on va retrouver), et de l'exploitation, souvent sans nuance, des peurs de l'Italie des années de plomb, en proie à la violence (politique, terroriste, criminelle). D’où cette production abondante et populaire, un rien démagogique, qui mettra en scène des héros d'une pièce, policiers, magistrats, journalistes de base, en butte au crime comme à la corruption des élites. Palmieri, dans le scénario signé Castellari, Massimo De Rita et Dino Maiuri, spécialistes du genre qui ont travaillé de concert sur Città violenta (1970) et Revolver (1973) de Sergio Sollima, est donc chargé de cette affaire de racket orchestré par une bande d'affreux particulièrement vicieux, dirigés dans l'ombre par un mystérieux marseillais (Ah ! Ces étrangers!) et une grosse huile dont on ne connaîtra l’identité qu'à la fin.

Le film est divisé en trois parties, chacune correspondant à une gradation dans l'implication de Palmieri. D'abord, il mène l'enquête officiellement. Ensuite, dessaisi mais toujours dans la police, il continue de son propre chef. Enfin, pour le grand final, il poursuit son action après avoir été viré de la police. Chaque passage d'étape est sanctionné par un échec retentissant : l'enlèvement et le viol, suivi du suicide de la fille du restaurateur, la fusillade qui dégénère en massacre à la gare Tiburtina de Rome et le lynchage du jeune Piccio. Et à chaque fois, l'action est relancée par l'arrivée de nouveaux personnage essentiels : le champion de ball-trap, le truand à l'ancienne Pepe et le détenu Domenico. Du coup, si les figures imposées du genre sont bien présentes, Castelleri maintient un intérêt constant, voire grandissant, par une narration plus complexe que prévue. Structure en étoile où chacun des récits de la première heure converge via les personnages quand Palmieri recrute les différentes victimes du gang pour mener sa guerre personnelle, quelque chose comme « Les 5 salopards de la vengeance ». Ce qui nous ramène inévitablement au western et à Peckinpah puisque la fusillade finale démarque The wild bunch (La horde sauvage – 1969). Castellari mène son affaire à un rythme soutenu, avec l'aide de son monteur favori, Gianfranco Amicucci, et de la partition très pop des frères De Angelis. Les ambiances sont soignées, que ce soit dans la descriptions quasi documentaire des rues de Rome en 1976 ou dans l'utilisation de vastes décors (la gare, l'usine du final) dans lesquels Castellari donne la pleine (dé)mesure de son goût pour l'action. C'est dans cette approche formelle que réside toute la séduction du film, le pur plaisir du film de genre.

Il est facile de dénoncer ce plaisir comme régressif, de reprocher à Castellari d'évacuer par l'action et le schématisme des personnages toute réflexion. D'accord, Castellari n'est pas Fritz Lang. Il choisi son camp qui est celui du poliziottesco et se fait la traduction des angoisses de l'italien moyen coincé entre les deux mâchoires de la violence criminelle et ce celle de l'état. Symboliquement, Castellari joue le petit rôle d'un patron de trattoria racketté, et c'est sa fille Stefania qui joue le rôle de la fille martyrisée du restaurateur, après avoir été la fille sacrifiée du policier joué par Franco Nero dans La polizia incrimina, la legge assolve. Pourtant son film n'est pas plus fasciste que ceux de la série des Dirty Harry. Pas plus, pas moins. Je pense aussi que Morando Morandini le traite un peu vite d'idiot. Peut être est-il plus facile de faire la part des choses aujourd'hui plutôt que dans l'Italie de l'époque où les passions politiques et sociales étaient exacerbées. Avec le recul, il est possible de mieux voir les nuances dans les gros sabots du film.

Le comparer à des films équivalents est aussi intéressant, comme Milano trema: la polizia vuole giustizia (1973) signé Sergio Martino, ou Uomini si nasce poliziotti si muore (1976) par Ruggero Deodato. Dans ces deux cas fonctionnant sur les mêmes ressorts et l'on peut dire les mêmes valeurs, je ne perçois ni recul par rapport aux actions des personnages (Quand le flic tord le cou du truand blessé chez Deodato par exemple), ni la moindre tentative de lien entre les policiers et les victimes (Chez Martino, on envoie bandits et otages valser dans le décor sans état d'âme). Les gros sabots pèsent dix tonnes. L’interprétation compte pour beaucoup. Fabio Testi qui jouait la même année chez Andrzej Żuławski dans L'important c'est d'aimer arrive à donner une véritable épaisseur à Palmieri. Nombre de seconds rôles sont excellents comme Renzo Palmer en père désespéré, Vincent Gardenia en truand de l'ancienne école ou Sal Borgese, vieil ami du couple Bud Spencer – Terence Hill, en adjoint de Palmieri. Autour d'eux, c'est un festival de ces trognes du cinéma de genre italien dont les trois acteurs qui jouent les méchants frères de Kéoma. Et puis il y a la belle Marcella Michelangeli qui campe un personnage féminin de méchante plus féroce que les mâles. Leur force de conviction permet de faire passer bien des choses et le geste final joué par Testi a une tout autre force que celui du fade Luc Merenda chez Martino.

Il me semble que la manipulation du spectateur chez Castellari est tempérée par un certain nombre d'éléments qui apportent un contrepoint bienvenu. Le passage le plus troublant est le lynchage de Piccio. Avec son oncle Pepe, il se font piéger par le gang lors d'un hold-up. Malgré l'intervention de Palmieri et de ses hommes, les membres du gang arrivent à manipuler une foule qui s'empare du jeune homme et le massacre. Cette foule, même manipulée, ce sont les braves gens que défend Palmieri. Ce sont aussi d'une certaine façon les spectateurs qui approuvent les méthodes de l'inspecteur et qui font le succès du film. Castellari renvoie une image dérangeante de la violence et des dangers de la manipulation, notion sensible en ces années troubles et qui revient lors de l'épisode qui implique un groupe politisé. Cette scène très amère sonne comme un avertissement avant que Palmieri ne passe définitivement son Rubicon. Certes, les méchants sont irrécupérables, infects et sadiques, et leur mort se vit comme une catharsis. C'est sans doute plus acceptable dans le cadre irréel du western que dans celui contemporain, réaliste, du polar. Mais du côté des braves gens, Castellari montre bien la façon dont l'exercice de la violence en retour les détruit de l'intérieur. Le restaurateur est le cas le plus frappant, basculant franchement dans la folie sous la double action de la douleur et de la vengeance. Mazzarelli, le patron de boîte de nuit handicapé après son tabassage finit mi homme, mi machine, passablement illuminé quand il crie « Tu ne sais pas que je suis invulnérable ! ». Palmieri reste le plus intéressant. Là où le Harry de Clint Eastwood se met en retrait où menace de démissionner face aux carences de sa hiérarchie, Palmieri passe outre et s’affranchit en conscience de la loi qu'il défend. Il recrute un groupe de mercenaires composé majoritairement de truands, et d'un fou, pour ce qui est clairement une vengeance hors de tout cadre. Le massacre final sonne comme un échec complet et le geste final rageur et désespéré de l'inspecteur rejoint celui de son collègue dans La polizia incrimina, la legge assolve qui se rendait compte du prix qu'il avait payé pour faire son boulot et qui, ayant dans un éclair la vison de sa propre fin, comprenait qu'il avait gagné une victoire mais sans doute pas la guerre. Le formidable film d'action à l’adrénaline n'est peut être pas si idiot que cela.

Photographies : Son of celluloïd

21:18 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : enzo g. castellari | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

04/02/2010

Dieu que la guerre est jolie (en série B)

La guerre au cinéma, c'est une grande affaire. Au milieu des années 60, sa représentation hollywoodienne en prend un coup. Je ne vais pas me lancer dans une tentative d'explication liée au contexte de l'époque, simplement, d'épique ou tragique, le film de guerre devient le lieu d'expression d'un humour noir volontiers cynique. Les héros ne sont plus fatigués, il n'y a plus de héros. La guerre est faite par des hommes sans illusion, des lâches, des opportunistes ou des criminels. Les officiers sont au choix des brutes, des bouffons, des politiciens calculateurs ou des obsédés sans scrupules. Sur le terrain, on se livre à une violence de plus en plus spectaculaire, de plus en plus désincarnée, qui participe au défoulement général des images qui ont mis à bas le code de censure. Je pense bien sûr au Dr Strangelove (Docteur Folamour – 1963) de Stanley Kubrick, mais l'effet est d'autant plus décapant quand les réalisateurs s'attaquent à la seconde guerre mondiale, la guerre juste par excellence. En 1964, The americanization of Emily (Les jeux de l'amour et de la guerre) de Arthur Hiller présente un officier couard (James Gardner), choisi pour être la première victime du débarquement afin de servir les intérêts de la Navy. En 1967, Robert Aldrich frappe un grand coup en envoyant un commando de condamnés à mort pour une mission suicide consistant à tuer un maximum d'officiers nazis. Mission dont ils vont s'acquitter grâce à leurs qualités de criminels. The dirty dozen (Les douze salopards) est un très gros succès et donc condamné à être imité. Dans un registre plus léger, Kelly's heroes (De l'or pour les braves) tourné en 1970 par Brian G. Hutton montre un groupe de soldats fatigués qui déploient des trésors de combativité pour aller dérober de l'or nazi derrière la ligne de combat. Se moquant de la perçée victorieuse qu'ils provoquent, ils ne reculent devant rien : trafics, massacre, manipulations et négociation avec un officier SS.

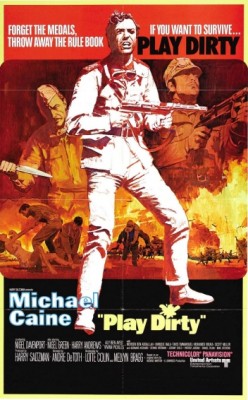

Visuellement, entre les morceaux de bravoure de plus en plus sophistiqués, ces films s'éloignent des reconstitutions minutieuses et au cynisme du ton correspond un dédain du réalisme. L'on manie l'anachronisme et la fantaisie, et l'on injecte des éléments issus des préoccupations de l'époque (Le personnage de Jim Brown reflet des tensions raciales chez Aldrich, le chef tankiste hippie joué par Donald Shuterland chez Hutton), tandis que les bandes son font la part belle à la pop et aux sonorités plus modernes (les partitions de Lalo Shiffrin, Johnny Mandel ou Franck de Vol). Ces films au style et au propos nouveaux inspirent nombre d'oeuvres cohabitant avec des choses plus classiques. En Italie, plusieurs producteurs s'engagent dans la voie ouverte par Aldrich, et Alberto Di Martino, Armando Crispino ou Gianfranco Parolini réalisent quelques dizaines de films de série, échouant toutefois à renouveler le genre à l'image de ce qui avait été fait avec le western. C'est dans ce contexte que l'on peut situer le dernier film d'André de Toth, une production britannique réalisée en 1968, Play dirty (Enfants de salauds), et la désormais fameuse source inspiratrice de Quentin Tarantino, Quel maledetto treno blindato (Une poignée de salopards) que Enzo G. Castellari met en scène en 1978, clôturant en quelque sorte de cycle italien. Notez la délicate poésie des titres français.

André de Toth est l'un des grands borgnes de Hollywood. Hongrois d'origine, collaborateur des frères Korda, ami de John Ford, époux de Véronica Lake, il est un des princes de la série B avec notamment une dizaine de westerns dont plusieurs avec Randolph Scott avant la période Bud Boetticher. J'ai surtout le souvenir de The indian fighter (La rivière de nos amours – 1955) avec l'inoubliable bain d'Elsa Martinelli. Et puis quoique borgne, il signe l'un des meilleurs films en relief des années 50, House of wax (L'homme au masque de cire) en 1953. Les profonds bouleversement du système à la fin des années 50 l'amènent à partir en Europe. Il est réalisateur de seconde équipe sur Lawrence of Arabia (Lawrence d'Arabie – 1962) de David Lean, participe à trois films d'aventure en Italie, produit, et se retrouve finalement à remplacer René Clément sur le projet Play dirty initié par Harry Saltzman, l'un des producteurs des James Bond. De Toth se l'approprie à bras le corps pour donner une vision impitoyable de l'homme en guerre. L'admirable séquence d'ouverture livre le film tout entier. Une jeep file à toute allure dans un désert rocailleux. Des pierres partout qui font tressauter le véhicule. La radio crache à plein volume la chanson Lily Marlene. A côté du conducteur impassible, un cadavre dont le bras pend lamentablement. Couverts de poussière, les deux hommes se différencient à peine. Arrivé en vue des lignes britanniques, le conducteur change sa casquette allemande pour un képi anglais et la fréquence radio pour un air de swing : la guerre selon de Toth. Des signes dérisoires qui font un camp ou l'autre. Mépris de la vie, indifférence à la mort, une frontière si mince entre les deux. L'hostilité de la nature. La vitesse de la représentation. La chaleur et la poussière de la photographie. L'ironie du regard. De Toth construit son film sur ces signes dont la reconnaissance ou non fait l'enjeu des scènes. La plaque d'identification du capitaine Douglas, le cric piégé, les nombreux échanges d'uniformes, le jeu sur les langues et la musique. Pas d'erreur permise. Se tromper, c'est devoir tuer ou mourir.

De Toth raconte que Michael Caine, qui joue Douglas, avait été très déçu de la défection de René Clément. Loin de chercher à le rassurer, De Toth fit son possible pour entretenir le malaise : c'était le personnage, cet officier so british mis à la tête d'un commando de repris de justice de toutes nationalités, dévoués au capitaine Leech, un mercenaire efficace et sans illusion joué par Nigel Davenport. Le couple fonctionne parfaitement, un peu comme celui formé par Caine et Stanley Baker dans le Zulu (1963) de Cy Enfield. Superbement photographié en cinémascope dans les décors espagnols des grands westerns italiens, Play Dirty bénéficie de l'apport du chef opérateur Edward Scaife qui signa les images du film d'Aldrich et, dans le même genre du Dark of the sun (Le dernier train du Katanga – 1968) de Jack Cardiff. Ample et acérée, cette photographie fait ressortir l'hostilité du milieu. Le désert est impitoyable, vaste et tranchant. La nature n'apprécie pas les jeux guerriers de l'homme et, contrairement à l'approche mystique d'un Terrence Malik, elle n'est ni indifférente, ni victime, ni refuge. Elle est pierre qui brise les roues, sable qui enlise les véhicules, poussière qui se déchaîne en tempête, l'une des plus belles et plus terribles jamais vue sur un écran. Le clou du film, c'est cette longue scène quasi muette où le petit commando franchit une barre rocheuse abrupte. Douglas, pour s'imposer à ses hommes, leur impose un exploit surhumain. Les petits blindés sont hâlés sur la pente de roc brûlant. On pense aux chariots des pionniers chez Ford ou Walsh, on anticipe le franchissement de la rivière en crue dans le Sorcerer (1977) de William Friedkin. De Toth nous jette dans le corps à corps entre les hommes et le désert, lutte démultipliée de celle des hommes entre eux et contre eux-mêmes.

Ce choc de la chair, de l'acier et du roc tourne à l'avantage de Douglas mais se révélera, comme toutes les épreuves surmontées, inutile. Car le jeu est faussé dès le départ. Play dirty, c'est l'illustration de la phrase du Voleur : « Je fais un sale métier, c'est vrai ; mais j'ai une excuse : je le fais salement.». De Toth se délecte des chausses-trappes, des coups fourrés. Le haut commandement envoie un second commando plus conventionnel pour doubler le premier et, quand celui-ci se fait massacrer dans une embuscade, livre les salopards aux allemands. Douglas est contraint par Leech à assister au massacre du second commando sans pouvoir intervenir. Sans pitié le réalisateur fait de lui le responsable involontaire de l'exécution des bédouins. Plus tard, le commando n'hésite pas à tuer les conducteurs d'une ambulance allemande, à enlever une infirmière, tenter de la violer et planifier son exécution. Des gens charmants. Réussir la mission cesse de devenir un acte de guerre même tordu pour être l'expression d'une volonté obstinée et le film d'aller vers sa conclusion logique, absurde et d'une grande portée satirique digne des plus sombres westerns de Sergio Corbucci. Ce qui me donne une transition all'italiana.

Tarantino ou pas, j'apprécie suffisamment le cinéma d'Enzo G. Castellari pour avoir eu envie de découvrir Quel maledetto treno blindato, opportunément réédité en DVD. A partir d'éléments sensiblement équivalents, Castellari offre un film très différent de celui de De Toth, relâché, décontracté et finalement bien moins subversif que celui du hongrois puisque ses salopards finissent en authentiques héros. Seul point commun, l'importance donné aux signes extérieurs et le jeu sur le changement d'uniformes, ici poussé à l'absurde quand les américains déguisés en allemands sont amenés à tuer d'autres américains déguisés en allemands. La question la plus intéressante que pose cette confortable série B, c'est de savoir de quelle manière elle a pu influencer l'oeuvre complexe et ambitieuse de Quentin Tarantino. On ne retrouve rien, ni en gros ni en détail, de l'aventure de cette poignée de condamnés évadés à l'occasion d'une embuscade, tentant d'atteindre la frontière suisse et se retrouvant à attaquer le maledetto treno blindato du titre après avoir malencontreusement éliminé le commando de spécialistes envoyé pour la mission. Ce n'est pas non plus au niveau de la mise en scène. Castellari, fidèle à lui-même, alterne le bon et le moins bon, se délecte de scènes d'action improbables (la scène finale) et traite par dessus la jambe transitions et temps faibles. Il peut être inventif dans ses cadrages et utilise efficacement le ralenti mais, soyons francs, le film n'est pas au niveau de ses réussites dans le western comme Quella sporca storia nel west (Django porte sa croix - 1968) ou Kéoma (1976). Par ailleurs, le film peut être vu comme une variation guerre du western Ammazzali tutti e torna solo (Tuez-les tous... et revenez seul ! - 1968).

Le plus intéressant, et c'est sans doute ce qui a séduit Tarantino, c'est le côté conte de fée de l'affaire, l'approche iconoclaste de l'Histoire, l'appropriation du genre pour créer un territoire inédit, un pays et un temps de cinéma. Les manques de Castellari concernent plus la cohérence interne de cet univers que ses entorses radicales à la véracité. La petite troupe, une fois libérée, évolue dans un no man's land ne correspondant à aucun champ de bataille réel (à l'été forcément 44, les américains ne se battaient pas près de la Suisse), traversent des paysages étranges et faussement tranquilles troués de champs de cadavres, traversés de mouvements de troupes aléatoires. Ils croisent un groupe de sirènes (une troupe féminine allemande sans doute inspirée par la rencontre avec les soldates russes dans Cross of iron (Croix de fer - 1977) de Sam Peckinpah que Castellari admire), partent à l'assaut d'un château-fort et rencontrent un groupe de résistants français hautement fantaisiste, mené par Michel Constantin qui porte courageusement le surnom de Véronique. L'attaque du train emprunte au schéma de la série Mission : impossible et à quelques classiques du genre. Nous sommes en plein cinéma d'exploitation, celui qui ne vise que l'action et n'illustre que la détermination de ses personnages. Détermination sans faille que Castellari moque quand l'officier responsable de l'attaque du train fait remarquer aux salopards qu'ils auront du mal à faire passer l'un d'eux pour un officier nazi. C'est le personnage joué par Fred Williamson, grande figure de la blaxploitation. Et je ne vous parle pas de la moustache du gars joué par Michael Pergolani. Tout à fait le genre d'humour qui n'a pu que réjouir le réalisateur d'Inglourious Basterds.

Play Dirty sur Headquarter 10 (en anglais)

Sur Only the cinema (en anglais)

Sur Eccentric cinema (en anglais)

Quel maledette treno blindato le DVD

Sur Cinécri

Sur Sueurs froides

Sur Shangols

Photographies : Capture DVD MGM, Capture DVD Severin, Wikipedia

12:25 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (5) | Tags : andré de toth, enzo g. castellari | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

07/05/2008

Joli mai : les affiches partie 1

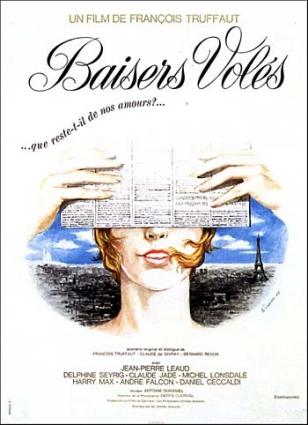

De haut en bas : 2001 de Stanley Kubrick (source Carteles) ; Horí, má panenko (Au feu les pompiers) de Milos Forman (source Posteritati) ; Baisers volés de François Truffaut (source Soundtrack collector) et Vado, l'ammazo e torno (Je vais, je tire et je reviens) d'Enzo G. Castellari (source Data movie cover).

07:41 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : mai 68, affiche, stanley kubrick, milos forman, françois truffaut, enzo g. castellari | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

15/06/2007

Double programme

C'est un tout autre calibre que Quella sporca storia nel west, un des premiers westerns d'Enzo G. Castellari. Dès les premiers plans, nous sommes en plein rêve : caverne fantastique, image d'un bonheur lointain, spectre d'un père. Le héros, Johnny, se réveille sur une plage. « Mourir, dormir, dormir, rêver peut être... ». Il y a des comédiens, un acrobate, des oriflammes. On se croirait chez Fellini ou dans Le Septième sceau de Bergman. Notre héros est de retour de la guerre. Il tire juste. Il rentre chez lui, au ranch Elsenor. Il fait une halte au cimetière de Danark pour se recueillir sur la tombe de son père lâchement assassiné. Il croise un sympathique fossoyeur philosophe et se voit défié par deux petites frappes : Guild et Ross. A partir de là, j'attendais de savoir qui allait annoncer : « Ross et Guild sont mort ». Oui, Quella sporca storia nel west est une adaptation très ambitieuse de la pièce de Shakespeare dans un contexte western. Le film est tout à la fois très riche et toujours surprenant. Chaque cadrage est travaillé dans le détail. Les mouvements de caméra sont de toute beauté comme ce lent travelling le long des restes d'un buffet que l'on imagine orgiaque. Non seulement la composition évoque une superbe nature morte d'un point de vue plastique, mais le plan signifie avec force qu'il y a bien quelque chose de pourri au royaume du Danemark (c'est très langien comme approche). J'aime aussi le mouvement langoureux qui remonte le long des bas puis des jambes de Gabrielle Grimaldi pour la découvrir dans les bras de Johnny. Contrairement au film précédent, les extérieurs sont originaux et Castellari sait les filmer avec ampleur. Les étranges formes rocheuses, le moulin à eau bucolique ou la présence de la mer au début participent de l'état mental des personnages. Il y a un jeu constant avec le théâtre, rideaux et miroirs, que ce soit le fond de teint trop épais pour être honnête du héros, la pâleur d'Eugénia, la douce amoureuse, les toiles dans le moulin et le repaire baroque du chef de gang mexicain qui ressemble tant à une loge d'acteur. Et que dire du cimetière, incroyable décor installé dans une caverne avec ses éclairages violents dans la droite lignée du cinéma fantastique ? Il y a des plans d'une beauté à tomber, comme celui de la mère agonisante sur le tapis. Il y a des images d'une force inoubliable comme le héros crucifié au sommet d'une colline et sa mère rampant vers lui où lorsque l'oncle assassin se renverse la poudre d'or sur le visage et que les traces brillantes qu'il laisse derrière lui permettent au héros de le suivre dans l'obscurité (Je pensais à la scène finale de Se sei vivo spara ! (Tire encore si tu peux) de Questi).

L'idée du film est de Sergio Corbucci et l'on retrouve sa manière dans la brutalité des bagarres au poing et surtout dans les souffrances physiques infligées au héros. Les mains martyrisées de Johnny font de lui un proche cousin de Django et de Silence et il doit littéralement attacher son colt à sa main, comme une extension vivante, pour le règlement de compte final. De Masi cette fois plus inspiré, compose une musique beaucoup plus intéressante dont le thème principal est décliné tour à tour de façon épique, dramatique ou sentimentale. Il faut également citer la photographie d'Angelo Filippini qui travaillera plus tard sur le Don Giovanni de Losey. Là encore, chaque élément contribue à un état mental et ne se contente pas d'une simple illustration. Ses extérieurs sont lumineux comme cette aube derrière l'oncle à l'entraînement. Ses ambiances fantastiques sont dignes de celles de Mario Bava. Peu de « tronches » dans la distribution, mais de solides acteurs. Andréa Giordana dont la carrière cinématographique est assez courte joue Johnny avec obstination et ce qu'il faut de feu intérieur. Gilbert Roland suave et décontracté est l'équivalent d'Horatio, l'ami fidèle, gâchette d'élite et fine moustache. Au registre co-production, l'oncle est joué par l'allemand Horst Frank bien connu des amateurs des Tontons flingueurs et la française Françoise Prévost joue la mère (on la verra chez Rivette). Ignazio Spalla et Ennio Girolami, le frère de Castellari sont les duettistes Ross et Guild.

Tout fonctionne avec harmonie dans la tragédie de Castellari et nombre d'éléments seront repris dans son chef d'oeuvre Kéoma en 1976 : la crucifixion du héros, les citations de Shakespeare (Le roi Lear et Jules César) et de Bergman, la dimension tragique et familiale, le rapport au père, l'utilisation d'une musique en leitmotiv obsessionnel et de superbes travellings circulaires. Quand on aime explorer le cinéma de genre, il y a toujours un peu la recherche d'une perle rare, de ce film véritablement original et si possible oublié dont la rareté et la réussite redoublent le plaisir. Ces perles sont bien plus rares que l'on veut bien le croire. Un film comme celui de Lupo restera un souvenir agréable comme tant d'autres, bientôt diffus, lointain. Celui de Castellari, comme Kéoma, comme le film de Questi cité plus haut, fait partie de ces moments rares et précieux de véritable révélation.

Pour s'y retrouver, le film est sortit en France sous le titre opportuniste de Django porte sa croix (et le spectateur donc), les allemands ont traduit le titre français tandis que les anglo-saxons, qui aiment bien appeler un chat un chat, l'on titré Johnny Hamlet.

Photographies : Cinéma strike back (dédiée à Marie Thé) et capture DVD Koch Media.

Les bandes annonces sur Cher Nanni...

Quelques belles images sur Sundance (pour admirer les cadrages)

Le film vu par Tepepa

Le film vu par Breccio

Le film vu par Jari Kovalinen (en anglais)

Le film sur Dollari rosso (anglais et portugais)

08:15 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (5) | Tags : western, sergio corbucci, enzo g. castellari, giuliano gemma, michele lupo | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |