04/02/2010

Dieu que la guerre est jolie (en série B)

La guerre au cinéma, c'est une grande affaire. Au milieu des années 60, sa représentation hollywoodienne en prend un coup. Je ne vais pas me lancer dans une tentative d'explication liée au contexte de l'époque, simplement, d'épique ou tragique, le film de guerre devient le lieu d'expression d'un humour noir volontiers cynique. Les héros ne sont plus fatigués, il n'y a plus de héros. La guerre est faite par des hommes sans illusion, des lâches, des opportunistes ou des criminels. Les officiers sont au choix des brutes, des bouffons, des politiciens calculateurs ou des obsédés sans scrupules. Sur le terrain, on se livre à une violence de plus en plus spectaculaire, de plus en plus désincarnée, qui participe au défoulement général des images qui ont mis à bas le code de censure. Je pense bien sûr au Dr Strangelove (Docteur Folamour – 1963) de Stanley Kubrick, mais l'effet est d'autant plus décapant quand les réalisateurs s'attaquent à la seconde guerre mondiale, la guerre juste par excellence. En 1964, The americanization of Emily (Les jeux de l'amour et de la guerre) de Arthur Hiller présente un officier couard (James Gardner), choisi pour être la première victime du débarquement afin de servir les intérêts de la Navy. En 1967, Robert Aldrich frappe un grand coup en envoyant un commando de condamnés à mort pour une mission suicide consistant à tuer un maximum d'officiers nazis. Mission dont ils vont s'acquitter grâce à leurs qualités de criminels. The dirty dozen (Les douze salopards) est un très gros succès et donc condamné à être imité. Dans un registre plus léger, Kelly's heroes (De l'or pour les braves) tourné en 1970 par Brian G. Hutton montre un groupe de soldats fatigués qui déploient des trésors de combativité pour aller dérober de l'or nazi derrière la ligne de combat. Se moquant de la perçée victorieuse qu'ils provoquent, ils ne reculent devant rien : trafics, massacre, manipulations et négociation avec un officier SS.

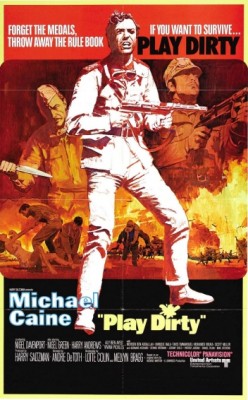

Visuellement, entre les morceaux de bravoure de plus en plus sophistiqués, ces films s'éloignent des reconstitutions minutieuses et au cynisme du ton correspond un dédain du réalisme. L'on manie l'anachronisme et la fantaisie, et l'on injecte des éléments issus des préoccupations de l'époque (Le personnage de Jim Brown reflet des tensions raciales chez Aldrich, le chef tankiste hippie joué par Donald Shuterland chez Hutton), tandis que les bandes son font la part belle à la pop et aux sonorités plus modernes (les partitions de Lalo Shiffrin, Johnny Mandel ou Franck de Vol). Ces films au style et au propos nouveaux inspirent nombre d'oeuvres cohabitant avec des choses plus classiques. En Italie, plusieurs producteurs s'engagent dans la voie ouverte par Aldrich, et Alberto Di Martino, Armando Crispino ou Gianfranco Parolini réalisent quelques dizaines de films de série, échouant toutefois à renouveler le genre à l'image de ce qui avait été fait avec le western. C'est dans ce contexte que l'on peut situer le dernier film d'André de Toth, une production britannique réalisée en 1968, Play dirty (Enfants de salauds), et la désormais fameuse source inspiratrice de Quentin Tarantino, Quel maledetto treno blindato (Une poignée de salopards) que Enzo G. Castellari met en scène en 1978, clôturant en quelque sorte de cycle italien. Notez la délicate poésie des titres français.

André de Toth est l'un des grands borgnes de Hollywood. Hongrois d'origine, collaborateur des frères Korda, ami de John Ford, époux de Véronica Lake, il est un des princes de la série B avec notamment une dizaine de westerns dont plusieurs avec Randolph Scott avant la période Bud Boetticher. J'ai surtout le souvenir de The indian fighter (La rivière de nos amours – 1955) avec l'inoubliable bain d'Elsa Martinelli. Et puis quoique borgne, il signe l'un des meilleurs films en relief des années 50, House of wax (L'homme au masque de cire) en 1953. Les profonds bouleversement du système à la fin des années 50 l'amènent à partir en Europe. Il est réalisateur de seconde équipe sur Lawrence of Arabia (Lawrence d'Arabie – 1962) de David Lean, participe à trois films d'aventure en Italie, produit, et se retrouve finalement à remplacer René Clément sur le projet Play dirty initié par Harry Saltzman, l'un des producteurs des James Bond. De Toth se l'approprie à bras le corps pour donner une vision impitoyable de l'homme en guerre. L'admirable séquence d'ouverture livre le film tout entier. Une jeep file à toute allure dans un désert rocailleux. Des pierres partout qui font tressauter le véhicule. La radio crache à plein volume la chanson Lily Marlene. A côté du conducteur impassible, un cadavre dont le bras pend lamentablement. Couverts de poussière, les deux hommes se différencient à peine. Arrivé en vue des lignes britanniques, le conducteur change sa casquette allemande pour un képi anglais et la fréquence radio pour un air de swing : la guerre selon de Toth. Des signes dérisoires qui font un camp ou l'autre. Mépris de la vie, indifférence à la mort, une frontière si mince entre les deux. L'hostilité de la nature. La vitesse de la représentation. La chaleur et la poussière de la photographie. L'ironie du regard. De Toth construit son film sur ces signes dont la reconnaissance ou non fait l'enjeu des scènes. La plaque d'identification du capitaine Douglas, le cric piégé, les nombreux échanges d'uniformes, le jeu sur les langues et la musique. Pas d'erreur permise. Se tromper, c'est devoir tuer ou mourir.

De Toth raconte que Michael Caine, qui joue Douglas, avait été très déçu de la défection de René Clément. Loin de chercher à le rassurer, De Toth fit son possible pour entretenir le malaise : c'était le personnage, cet officier so british mis à la tête d'un commando de repris de justice de toutes nationalités, dévoués au capitaine Leech, un mercenaire efficace et sans illusion joué par Nigel Davenport. Le couple fonctionne parfaitement, un peu comme celui formé par Caine et Stanley Baker dans le Zulu (1963) de Cy Enfield. Superbement photographié en cinémascope dans les décors espagnols des grands westerns italiens, Play Dirty bénéficie de l'apport du chef opérateur Edward Scaife qui signa les images du film d'Aldrich et, dans le même genre du Dark of the sun (Le dernier train du Katanga – 1968) de Jack Cardiff. Ample et acérée, cette photographie fait ressortir l'hostilité du milieu. Le désert est impitoyable, vaste et tranchant. La nature n'apprécie pas les jeux guerriers de l'homme et, contrairement à l'approche mystique d'un Terrence Malik, elle n'est ni indifférente, ni victime, ni refuge. Elle est pierre qui brise les roues, sable qui enlise les véhicules, poussière qui se déchaîne en tempête, l'une des plus belles et plus terribles jamais vue sur un écran. Le clou du film, c'est cette longue scène quasi muette où le petit commando franchit une barre rocheuse abrupte. Douglas, pour s'imposer à ses hommes, leur impose un exploit surhumain. Les petits blindés sont hâlés sur la pente de roc brûlant. On pense aux chariots des pionniers chez Ford ou Walsh, on anticipe le franchissement de la rivière en crue dans le Sorcerer (1977) de William Friedkin. De Toth nous jette dans le corps à corps entre les hommes et le désert, lutte démultipliée de celle des hommes entre eux et contre eux-mêmes.

Ce choc de la chair, de l'acier et du roc tourne à l'avantage de Douglas mais se révélera, comme toutes les épreuves surmontées, inutile. Car le jeu est faussé dès le départ. Play dirty, c'est l'illustration de la phrase du Voleur : « Je fais un sale métier, c'est vrai ; mais j'ai une excuse : je le fais salement.». De Toth se délecte des chausses-trappes, des coups fourrés. Le haut commandement envoie un second commando plus conventionnel pour doubler le premier et, quand celui-ci se fait massacrer dans une embuscade, livre les salopards aux allemands. Douglas est contraint par Leech à assister au massacre du second commando sans pouvoir intervenir. Sans pitié le réalisateur fait de lui le responsable involontaire de l'exécution des bédouins. Plus tard, le commando n'hésite pas à tuer les conducteurs d'une ambulance allemande, à enlever une infirmière, tenter de la violer et planifier son exécution. Des gens charmants. Réussir la mission cesse de devenir un acte de guerre même tordu pour être l'expression d'une volonté obstinée et le film d'aller vers sa conclusion logique, absurde et d'une grande portée satirique digne des plus sombres westerns de Sergio Corbucci. Ce qui me donne une transition all'italiana.

Tarantino ou pas, j'apprécie suffisamment le cinéma d'Enzo G. Castellari pour avoir eu envie de découvrir Quel maledetto treno blindato, opportunément réédité en DVD. A partir d'éléments sensiblement équivalents, Castellari offre un film très différent de celui de De Toth, relâché, décontracté et finalement bien moins subversif que celui du hongrois puisque ses salopards finissent en authentiques héros. Seul point commun, l'importance donné aux signes extérieurs et le jeu sur le changement d'uniformes, ici poussé à l'absurde quand les américains déguisés en allemands sont amenés à tuer d'autres américains déguisés en allemands. La question la plus intéressante que pose cette confortable série B, c'est de savoir de quelle manière elle a pu influencer l'oeuvre complexe et ambitieuse de Quentin Tarantino. On ne retrouve rien, ni en gros ni en détail, de l'aventure de cette poignée de condamnés évadés à l'occasion d'une embuscade, tentant d'atteindre la frontière suisse et se retrouvant à attaquer le maledetto treno blindato du titre après avoir malencontreusement éliminé le commando de spécialistes envoyé pour la mission. Ce n'est pas non plus au niveau de la mise en scène. Castellari, fidèle à lui-même, alterne le bon et le moins bon, se délecte de scènes d'action improbables (la scène finale) et traite par dessus la jambe transitions et temps faibles. Il peut être inventif dans ses cadrages et utilise efficacement le ralenti mais, soyons francs, le film n'est pas au niveau de ses réussites dans le western comme Quella sporca storia nel west (Django porte sa croix - 1968) ou Kéoma (1976). Par ailleurs, le film peut être vu comme une variation guerre du western Ammazzali tutti e torna solo (Tuez-les tous... et revenez seul ! - 1968).

Le plus intéressant, et c'est sans doute ce qui a séduit Tarantino, c'est le côté conte de fée de l'affaire, l'approche iconoclaste de l'Histoire, l'appropriation du genre pour créer un territoire inédit, un pays et un temps de cinéma. Les manques de Castellari concernent plus la cohérence interne de cet univers que ses entorses radicales à la véracité. La petite troupe, une fois libérée, évolue dans un no man's land ne correspondant à aucun champ de bataille réel (à l'été forcément 44, les américains ne se battaient pas près de la Suisse), traversent des paysages étranges et faussement tranquilles troués de champs de cadavres, traversés de mouvements de troupes aléatoires. Ils croisent un groupe de sirènes (une troupe féminine allemande sans doute inspirée par la rencontre avec les soldates russes dans Cross of iron (Croix de fer - 1977) de Sam Peckinpah que Castellari admire), partent à l'assaut d'un château-fort et rencontrent un groupe de résistants français hautement fantaisiste, mené par Michel Constantin qui porte courageusement le surnom de Véronique. L'attaque du train emprunte au schéma de la série Mission : impossible et à quelques classiques du genre. Nous sommes en plein cinéma d'exploitation, celui qui ne vise que l'action et n'illustre que la détermination de ses personnages. Détermination sans faille que Castellari moque quand l'officier responsable de l'attaque du train fait remarquer aux salopards qu'ils auront du mal à faire passer l'un d'eux pour un officier nazi. C'est le personnage joué par Fred Williamson, grande figure de la blaxploitation. Et je ne vous parle pas de la moustache du gars joué par Michael Pergolani. Tout à fait le genre d'humour qui n'a pu que réjouir le réalisateur d'Inglourious Basterds.

Play Dirty sur Headquarter 10 (en anglais)

Sur Only the cinema (en anglais)

Sur Eccentric cinema (en anglais)

Quel maledette treno blindato le DVD

Sur Cinécri

Sur Sueurs froides

Sur Shangols

Photographies : Capture DVD MGM, Capture DVD Severin, Wikipedia

12:25 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (5) | Tags : andré de toth, enzo g. castellari | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |