05/11/2009

Il était une fois... La Révolution

Pour l'occasion de la ressortie du film, un texte écrit pour le site Kinok, illustré des photographies de la Cineteca Bologna tirées de leur joli dossier de presse cannois, le tout amicalement dédié à Tepepa dont l'article sur les petites choses dans... m'avait alors donné très envie de revoir le film et ne cesse de m'inspirer. Merci aussi à Benjamin pour ses remarques orthographiques.

Juan et John. John et Juan. Johnny et Johnny. Mexique et Irlande. Mitrailleuse et nitroglycérine. Mao. Les fourmis. La diligence. Le pont. Les fosses. El gobernador. Mèche courte. La banque. Le train. Bakounine. Les violons lancinants d'Ennio Morricone sur la voix obsédante d'Edda Dell'Orso. Sean, Sean, Sean... Il était une fois... la révolution.

Étonnant destin que celui de Giù la testa ! L'œuvre clef de Sergio Leone sortie en 1971 et qui revient aujourd'hui sur les écrans dans une très belle copie restaurée par la Cinémathèque de Bologne et distribuée chez nous par Carlotta. Au départ, Leone ne devait pas faire ce film. Après le succès de C'éra una volta il West (Il était une fois dans l'Ouest – 1968), il revient à sa baleine blanche, l'adaptation du roman autobiographique The hoods de Harry Grey. Mais le montage du film est difficile et Leone ne parviendra à ses fins qu'en 1984 avec Once upon a time in America (Il était une fois en Amérique). Pour l'heure, le western italien amorce sa décadence avec le triomphe inattendu des deux Trinita d'Enzo Barboni. Leone s'est mis à la production et décide de monter un western Zapata, un de ces films qui se passent dans le Mexique des années 1910 secoué par les révolutions. Un bon prétexte pour des films d'aventures hautes en couleur qui permettent à des réalisateurs comme Damiano Damiani, Sergio Corbucci ou Giulio Petroni de filer la métaphore sur la situation politique explosive de cette période de la fin des années 60. Ces films, Quien sabe (1966), Il mercenario (1968), Companeros (1970) ou Tepepa (1968) sont des réussites et plaisent au public.

Leone a bien sûr son idée et elle est ambitieuse. Il utilise la trame classique de la confrontation entre un occidental, un spécialiste, théoricien, intellectuel un brin cynique, et un peon Mexicain frustre, naïf et généreux, un peu bandit. Pour les jouer, il pense à Malcolm McDowell et Jason Robards, puis Eli Wallach, avant qu'un accord se fasse sur Rod Steiger et James Coburn. Il veut un metteur en scène américain. Une première expérience avec Peter Bogdanovich est un échec complet et Leone le renvoie en Amérique. Il pense ensuite à Sam Peckinpah qui accepte. C'est alors que United Artists, son partenaire outre-Atlantique, traîne des pieds et Leone finit par comprendre qu'il y a complot. Une semaine avant le début du tournage, il est mis au pied du mur : tout le monde, et depuis le début, voulait qu'il dirige le film. Ce qu'il va faire un peu en colère, mais à son inimitable manière.

Pourtant, à bien y regarder, Giù la testa ! est sans doute son film le plus personnel. Celui qui se nourrit le plus de sa sensibilité d'homme et d'artiste. Celui dans lequel il se livre le plus, mettant en scène des souvenirs traumatisants de la seconde guerre mondiale, ses désillusions sur la politique, ses commentaires sur les années de plomb, ses conceptions de l'amitié et de l'engagement. C'est surtout son seul film dans lequel la forme ne prend pas le pas sur le fond, celui où la complexité des personnages et de leurs rapports prédomine sur la virtuosité de la mise en scène. Non que le style soit absent, bien au contraire, mais il se met au service d'une vision, d'une réflexion. Giù la testa ! acquiert ainsi une profondeur inédite, une émotion à vif qui va au-delà de l'aspect ludique de son premier peplum puis de la trilogie du dollar et du grandiose de C'éra una volta il West et Once upon a time in America nourris à l'opéra, au roman, et surtout à un ensemble complexe de références cinéphiles. Là encore il convient de nuancer. Émotion, richesse des caractères et notations personnelles ne sont pas absentes des autres films, mais elles ne sont pas centrales. Blondin, Harmonica ou Noodles sont des archétypes sublimes, mais restent avant tout des archétypes. Juan et John s'affirment, tout au long du film comme des êtres de chair et de sang. Peut-être que l'urgence dans laquelle Leone a dû écrire et tourner le film l'a empêché de donner la pleine mesure de son légendaire perfectionnisme mais que cela a libéré quelque chose de sa personnalité profonde.

Au centre de Giù la testa ! Il y a l'amitié entre deux hommes. Juan le bandit pouilleux qui dévalise les diligences avec sa famille dont il ne connaît pas le nombre, et John, l'Irlandais en rupture de révolution, membre de l'IRA (qui n'existait pas à l'époque du film, mais passons...), venu au Mexique pour fuir la police britannique et le fantôme de son passé. L'amitié, la valeur à laquelle Leone semblait le plus attaché. Comme dans ses films précédents, elle vient de loin et naît sur des bases fragiles. La première rencontre entre les deux hommes s'étire sur près de trente minutes au cours desquelles Juan tire sur la moto de John tandis que John fait sauter la diligence volée par le peon. Des scènes de comédie où Juan voit en l'Irlandais un moyen de dévaliser la banque de Mesa Verde, son rêve, tandis que John voit dans le Mexicain crasseux un bel emmerdeur. Ce mouvement de Juan vers John s'inverse quand le révolutionnaire professionnel voit chez le bandit un bon moyen de parvenir à ses fins : organiser la libération des prisonniers politiques retenus dans la fameuse banque transformée en prison. John utilise alors Juan, cyniquement, et le transforme en héros de la révolution. Ce qui reste encore une bonne farce va se transformer en drame quand Juan se retrouve à payer au prix fort ce statut bien encombrant, au prix de toute sa famille exécutée en représailles.

La scène des grottes dans lesquelles nos deux héros découvrent les fils de Juan fusillés avec les autres révolutionnaires est le point clef du film. Le ton bascule avec la perte de l'innocence de Juan et la prise de conscience de John. Le film pénètre sans retour dans sa zone sombre en même temps que l'on entre plus profondément dans l'esprit de John qui comprend la nature de son amitié pour Juan au moment où il se rend compte le mal qu'il lui a fait. Cet état d'esprit ira jusqu'à cette ultime réplique, si belle, dite au moment de mourir : « Ah, mon ami, je t'ai vraiment foutu dans la merde ». Et le simple mouvement de dénégation du Mexicain vaut toutes les déclarations du monde.

Cette histoire d'amitié prend une dimension supplémentaire avec l'histoire personnelle de John. Pour la première fois, Leone utilise ses légendaires flashbacks pour éclairer une personnalité et non pour justifier une action (La vengeance du colonel Mortimer ou d'Harmonica). John porte en lui un fantôme et son histoire est celle de la recherche d'une rédemption. En Irlande, John était un homme engagé. Il avait un ami et cet ami a trahi la cause. Il a parlé sous la torture. John l'a exécuté et il en porte désormais le remords. En Juan, il finit par retrouver quelque chose de cet ami tout comme les évènements mexicains l'amènent à revivre la trahison de l'ami avec celle du docteur Villega, le chef des révolutionnaires qui parle lui aussi sous la torture. John en est le témoin mais cette fois il est capable de compassion : « Je ne te juge pas Villega, Je l'ai fait une seule fois dans ma vie ». Il y a une très belle idée dans le film qui joue sur la sonorité des prénoms. L'avis de recherche que Juan découvre dans les affaires de l'irlandais est au nom de John Mallory. Quand Juan, qui ne sait pas lire, lui demande son nom, John, dans un instant d'hésitation, lui dit « Sean ». Comme le mexicain comprend mal, une ombre passe sur le visage de Mallory qui reprend « John », suscitant l'enthousiasme de Juan qui voit dans l'équivalent des prénoms un signe du destin. Cet échange accrédite le fait que Sean est le véritable prénom de John qui en a donné une traduction anglo-saxonne à Juan. Mais Leone enchaîne subtilement avec le premier des flashback irlandais illustré par le chœur « Sean, Sean, Sean » et Sean devient le prénom de l'ami assassiné et le signe du destin devient celui d'une seconde chance pour John. Leone développe ici une mise en scène qui joue sur plusieurs niveaux avec les images, la temporalité, la musique et les dialogues pour pénétrer l'intimité des personnages.

L'autre aspect qui me semble essentiel, c'est ce que Leone livre de lui même. Un plan, somptueux, résume l'enjeu du film. Des dizaines d'hommes sont fusillés dans de longues fosses près d'une gare tandis que se prépare la fuite du dictateur. La caméra s'élève et panoramique au fur et à mesure que se déclenchent les mitrailleuses pour finir sur un train entrant au milieu d'une foule en pleine panique. Toutes les actions de ce tableau apocalyptique sont réglées au métronome. Dramatiquement, ce plan est quasi inutile. Mais il dit crûment, profondément, la morale Leonienne, l'horreur du meurtre de masse, de l'assassinat mécanisé. Il est le contraire du fameux plan au-dessus de la gare de C'éra una volta il West qui découvrait avec Claudia Cardinale un nouveau monde. Il renvoie bien sûr aux visions de la seconde guerre mondiale, les fosses de Babi-Yar et de Katyn, l'usine de mort nazie. Ces notations sont nombreuses tout au long du film, de l'extraordinaire gueule de nazi faite au colonel Gunther Reza joué par Domingo Antoine (pseudonyme du français Antoine Saint-John) à la séquence des grottes qui ramène au massacre des fosses ardeatines perpétré par les nazis près de Rome en 1944. Giù la testa ! est d'une violence à la limite de l'écœurement, traversé par des scènes d'exécutions et de massacres. Leone illustre littéralement la citation de Mao qui ouvre le film et nous rappelle que la révolution est d'abord un acte de violence. Il s'inspire du tableau de Goya Tres de mayo pour une longue scène nocturne de fusillades sous la pluie, à la lueur des phares de l'armée, splendidement éclairée par Giuseppe Ruzzolini. Et lors de la séquence du pont, lorsque John et Sean tendent une embuscade pour décimer les troupes de Reza, le côté spectaculaire, jouissif, que ressent le spectateur est contrebalancé par le montage très rapide du fidèle Nino Baragli qui enchaîne des plans très brefs de soldats qui tombent et dont on ne saisit que des fragments. L'excitation laisse progressivement place à une gène qui se transforme en stupeur face à la terrible explosion du pont. Et Leone achève de piéger notre désir en faisant suivre cette scène par la découverte des fils morts. Le sentiment de dégoût ne nous lâchera plus, comme il ne lâche plus les deux héros et c'est d'un geste plein d'amertume que Juan finira par abattre le dictateur.

Tout cet arrière-plan exprime le pessimisme et la philosophie anarchiste de Sergio Leone. En 1971, trois ans après 1968, au cœur des années de plomb, au moment où tout une partie du cinéma se veut à la pointe de l'engagement, Leone montre, dans un film à grand spectacle, la désillusion de l'idéal révolutionnaire. A la remarque de John, l'occidental engagé « La révolution, ce n'est pas une plaisanterie », Leone, par la voix de Juan se lance dans une fameuse tirade énervée qui se conclut par ces fortes paroles « Et qu'est-ce qui arrive quand c'est fini, pauvre con ! Rien ! Tout recommence comme avant. ». A peine tempéré par le regard bleuté de James Coburn la force des mots touche juste. Symboliquement, John jette son livre, Le patriotisme de Bakounine, dans la boue et, tout aussi symboliquement, il est récupéré plus tard par le colonel Reza. Tout le monde n'apprécia pas. Pourtant, Leone ouvre son film par une séquence plutôt truculente dans laquelle Juan détrousse une diligence remplie d'un bel échantillon de forces réactionnaires : ecclésiastique, gros propriétaire, américain, bon bourgeois. Par une série de terribles gros plans, Leone transforme leurs bouches en anus et offre à Juan le viol baroque de la femme du monde dans l'une de ces arènes de pierre qui avaient vu les duels des films précédents. Signe d'un changement de registre. Et si Juan est le vecteur principal de l'anarchisme leonien, c'est aussi en lui que s'incarne le pessimisme viscéral du film. Si l'on peut imaginer que John trouve sa rédemption et la paix avec la mort, le mexicain devenu héros de la révolution perd son innocence, sa famille et son ami.

Cette richesse du propos fait que Giù la testa ! peut se voir et se revoir et se revoir encore en se bonifiant comme un grand cru. D'autant que Sergio Leone ne sacrifie rien de son sens de l'humour (noir), du spectacle et du cinéma. Utilisation des gros plans, sens de l'espace, dialogues percutants, dilatation du temps, jeu sur la profondeur de champ, mouvements lyriques de la caméra, nombre de séquences sont des morceaux de bravoure inoubliables portés par l'une des plus belles partitions d'Ennio Morricone. La musique participe à la dramaturgie avec l'utilisation de thèmes qui infléchissent le sens des images. Et comme toujours le film est plein de ces détails, trouvailles visuelles qui savent se rendre inoubliables. La colonie de fourmis sur laquelle urine Juan, les toilettes dans la diligence, la tranche de citron que suce John avec les dents sublimes de Coburn, l'œuf gobé par Gunther Reza, le sombrero brûlé, le geste du pouce de John pour redresser le bord de son chapeau, la façon dont Juan arrache sa petite croix en or, le regard douloureux de l'ami de John dans le pub. Et puis plus que tout, cet intense sentiment de nostalgie qui étreint à l'ultime flashback, le baiser partagé et le visage de John qui se dissout lentement. Sean, Sean, Sean... Fin du rêve.

11:39 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (13) | Tags : sergio leone | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

03/11/2009

A la question

Les Rencontres sont terminées, j'ai rattrapé mon retard pour Kinok, je médite toujours un hommage à Rio Bravo (50 ans et toutes ses dents), tout va bien. Rien de tel pour se remettre dans le bain qu'un bon questionnaire de derrière les fagot. Cela tombe à pic, le bon Docteur Orlof nous propose une douzaine de questions posées par le journal Libération à Steven Soderberg.

Le film que vos parents vous ont empêché de voir ?

Mes parents ne voulaient pas que nous regardions la télévision le soir, question d'horaire et d'école. C'était encore pire pour ce qui était de veiller pour les ciné-clubs vers minuit. Mais à y bien réfléchir, ils ne m'ont jamais empêché de voir un film pour le film lui-même.

Une scène fétiche ou qui vous hante ?

Parmi beaucoup d'autres, le retour de Peggy Sue dans la maison de son enfance après son voyage dans le temps dans Peggy Sue got married (Peggy Sue s'est mariée – 1986) de Francis Ford Coppola.

Vous dirigez un remake : lequel ?

The quiet man (L'homme tranquille – 1951) de John Ford

Le film que vous avez le plus vu ?

Rio Bravo (1959) de Howard Hawks

Qui ou qu’est-ce qui vous fait rire ?

Les dialogues dans les films de Howard Hawks

Votre vie devient un biopic…

Dieu seul me voit (1996) de Denis Podalydès

Le cinéaste absolu ?

John Ford (facile !)

Le film que vous êtes le seul à connaître ?

Comme l'écrit le bon docteur, répondre à cette question est assez prétentieux. D'un autre côté, comme je m'occupe d'un festival de films indépendants souvent semi-amateurs, je connais nombre de films que nous ne sommes qu'une poignée à avoir vu. Mais pour ne pas me défiler, je citerais volontiers La fée sanguinaire (1968) de Roland Lethem.

Une citation de dialogue que vous connaissez par cœur ?

- C'était mon steak, Valance

- T'as entendu ballot, ramasse-le

- Non ! C'est toi, Valance, qui va le ramasser

- On est trois contre un, Doniphon...

- Tu oublie Poppy.

Et puis quand même : « Shérif, you forget your pants » et tous les échanges Wayne-Dickinson dans Rio Bravo.

L’acteur que vous auriez aimé être ?

Catherine Deneuve (et j'ai bien compris la question)

Le dernier film que vous avez vu ? Avec qui ? C’était comment ?

Peau d'âne (1970) de Jacques Demy, avec ma fille et c'était toujours aussi bien.

Un livre que vous adorez, mais impossible à adapter ?

Il n'y a pas de livre inadaptable, il n'y a que de mauvaises adaptations.

Quelque chose que vous ne supportez pas dans un film ?

Le manque de sensualité.

Le cinéma disparaît. Une épitaphe ?

Je reviendrais.

15:45 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (6) | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

31/10/2009

Still walking

Difficile de ne pas mentionner Yasujirō Ozu à propos de Still Walking - Aruitemo, aruitemo du cinéaste japonais Hirokazu Kore-eda. Drame familial, rapport intergénérationnel, touches d'humour mélancolique, rigueur des plans et cadres à l'intérieur du cadre exploitant l'architecture japonaise et ses dispositifs de cloison. Il ne manque pas même un plan sur une ligne électrique.

Difficile mais pas impossible. Après tout, la rigueur dans le découpage et l'extrême économie des mouvements de caméra renvoient tout aussi bien au style développé par Takeshi Kitano à ses débuts. Impression renforcée par la photographie aux teintes modernes de Yutaka Yamasaki , un peu froide, exploitant les matières et architectures urbaines modernes (La texture d'un carrelage, une passerelle pour piétons, l'intérieur d'un train de banlieue...). On retrouve aussi une scène au bord de la mer, l'océan Pacifique envisagé comme barrière, comme aspiration profonde et comme horizon inaccessible.

Sur Fenêtre sur cour

Sur Sancho does Asia

Sur Shangols

Sur Cinéma take

18:41 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : hirokazu kore-eda | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

21/10/2009

En guise de manifeste

Ni naufrageurs. Ni nettoyeurs de tranchée. Ni hyènes. Ni chacals. Et vous savez le reste :

Que 2 et 2 font 5

Que la forêt miaule

Que l’arbre tire les marrons du feu

Que le ciel se lisse la barbe

Et cetera, et cetera…

Qui et quels nous sommes ? Admirable question !

Haïsseurs. Bâtisseurs. Traîtres. Hougans. Hougans surtout. Car nous voulons tous les démons

Ceux d’hier, ceux d’aujourd’hui

Ceux du carcan ceux de la houe

Ceux de l’interdiction, de la prohibition, du marronnage

et nous n’avons garde d’oublier ceux du négrier…

Donc nous chantons.

Aimé Césaire (en guise de manifeste)

Foniké [en guise de manifeste] c'est une histoire de retours. Guinée, fin 2008, trois ans après le premier Foniké ("jeunesse" en soussou, l'une des langues du pays), Jérémie Lenoir est revenu à Conakry avec une idée : faire se rencontrer la poésie d'Aimé Césaire, celle de son livre phare éclatant Cahier d'un retour au pays natal avec les jeunes artistes qu'il avait filmés dans son premier film. Retour aussi, du coup, sur la situation d'un pays toujours en crise, toujours en absence d'avenir pour sa jeune génération. Un aspect du film qui prend une résonance particulière à la lumière des derniers évènements qui ont vu le pouvoir verser le sang de la rue à défaut de répondre à ses aspirations. Retour enfin sur des expressions artistiques, le rap, la poésie, le graphisme, la sculpture, expression sociale, politique, expressions vitales d'espoir et de désespérance, de rage mêlés.

A ces expressions, Jérémie Lenoir ouvre modestement une fenêtre pour que les mots et les visages parviennent jusqu'à nous. Le réalisateur s'efface derrière ceux qu'il filme leur permettant de s'adresser directement au spectateur, nous. Ce dispositif donne ainsi un sens dramatique à une figure classique de l'imagerie du rap et fait naître l'émotion. Il y a là un sentiment de proximité qui me ramène toujours aux maîtres fous de Jean Rouch. C'est juste un sentiment personnel.

Au-delà de ce dispositif qui prolonge celui des deux films précédents, Jérémie Lenoir cherche à donner un équivalent cinématographique à la poésie césairienne. Le rythme scandé, la force des images poétiques et leur violence, se retrouve dans un montage alterné, structuré par le personnage du sculpteur. L'émergence de la figure, humaine, belle et tourmentée, à partir du bloc de bois brut, est une métaphore efficace d'un état d'esprit : obstiné à créer, obstiné à vivre, porteur d'une tradition artistique qui plonge très loin dans le passé mais qui sait être d'aujourd'hui. Le visage de bois peint c'est disons, du Giacometti, comme les mots de Césaire sonnent toujours si terriblement justes dans les bouches des rappeurs de 2008. L'art, malgré tout, reste un lien et un langage universel.

Petite partie plus pratique. Foniké [en guise de manifeste] sera diffusé le samedi 24 octobre dans le cadre des 11e Rencontres Cinéma et Vidéo à Nice.

Le film a été édité en DVD directement par Jérémie avec deux suppléments, L'un concerne Maitre Kader, le sculpteur et l'autre suit BLZ de Conakry à Kamsar. Jérémie cherche un financeur pour le pressage de 500 exemplaires du dvd. Pour vous procurer le film ou le soutenir dans son travail, vous pouvez le contacter via le site Foniké.

11:44 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jérémie lenoir | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

08/10/2009

Double programme : westerns de série B - partie 3

Participation au double-bill blog-a-thon de Broken Projector

7th Cavalry fait partie de la douzaine de westerns à petits budgets produits par Randolph Scott et Harry Joe Brown entre Man in the saddle (Le cavalier de la mort – 1951) d'André de Toth et Comanche station de Bud Boetticher en 1960. On y retrouve les qualités de mise en scène de Joseph H. Lewis, son sens de l'espace, son invention dans la durée des plans et des scènes, ses fulgurances visuelles, sa sensibilité à filmer les femmes, le tout au sein d'un film tout à la fois assez classique et pourtant souvent original.

Le capitaine Benson, Randolph Scott, fringuant, revient à Fort Lincoln, base du 7th Cavalry, avec sa jeune épouse. Personne en vue. Première scène étonnante, Benton planque son cheval dans un ravin et pique un sprint, escalade la palissade et pénètre dans le fort désert. Éclairages et cadrages expressionnistes, on dirait l'arrivée de Jonathan Harker dans le château de Dracula. Finalement Benson tombe sur une femme en état de choc qui l'accuse d'avoir déserté son régiment. L'atmosphère est lourde. Plus loin, une poignée d'homme cuvent leur alcool. Dessoulés, ils s'expliquent : Georges A. Custer a emmené ses hommes combattre les indiens. Il a périt avec ses troupes à Little Big Horn. Face à ce désastre militaire, une commission d'enquête se tient au fort. Benson était le bras droit de Custer et son ami. Personne ne comprend qu'il n'ait pas été à ses côtés. Son passé trouble remonte à la surface, son mariage trop rapide passe mal, il est accusé de lâcheté, contesté par ses hommes mêmes. Comme souvent dans ses films, le personnage de Scott doit prouver son courage. Benson se porte volontaire pour aller récupérer les corps des soldats morts. Problème, le champ de bataille est en terre indienne et ceux-ci sont remontés à bloc après leur victoire. La mission est donc une mission suicide. Du moins délicate.

L'aspect le plus original de 7th cavalry est sans doute que c'est un film d'évitement de l'action. Chose délicate à négocier dans un western. Pourtant, comme le capitaine Brittles dans She wore a yellow ribbon (La charge héroïque – 1949), l'un des films majeurs de John Ford, Benson commence par arriver après la bataille et cherche ensuite à éviter qu'elle ne se reproduise. Conscient de son infériorité numérique et morale, Benson va se faire discret, louvoyer, négocier et tenter de faire appel à son bon droit, celui d'emporter ses morts pour les honorer. Il compte sur les qualités spirituelles des indiens, les convainc presque mais se heurte finalement à leurs croyances et à la dimension fantastique qu'ils donnent à Custer. Comme les indiens d'Apache Drums pensaient faire naître des guerriers fantômes en se faisant tuer, ceux de 7th Cavalry pensent conserver l'essence de leur victoire avec la dépouille du « général tête jaune ». Et alors que cette lutte spirituelle va se résoudre par la force, c'est un nouvel élément fantastique qui va intervenir et éviter le massacre promis. Élément autant poétique que quelque peu naïf, il faut avouer.

L'amateur de western pur et dur pourrait être frustré de ce morceau de bravoure avorté. Pour le consoler, Lewis nous offre une belle bagarre au couteau entre Benson et un indien. Mais le conflit de Benson est bien entendu moral et son combat se joue au niveau de sa troupe. Lewis entretient la tension du film par les oppositions rencontrées par le capitaine : contestation des ordres, refus d'obéissance, désertion, tentative d'assassinat. Benson menant son convoi de fossoyeurs se retrouve un peu dans la position de Dunson dans Red River (La rivière rouge – 1948) de Howard Hawks, un capitaine Bligh quand même plus sympathique. Comme Fregonese, Lewis traduit ces tensions par ses compositions, isolant Benton et soignant les portraits de groupes. Certains plans sont admirablement composés, reposant sur des formes géométriques parfois complexes comme lors d'un bivouac sur une hauteur, parfois en mouvement comme les figures circulaires de l'encerclement de la troupe par les indiens. Géométrie dans l'espace. Incrustation des personnages dans le paysage, pas aussi spectaculaire que chez Mann, mais bien mis en valeur par la photographie chaude de Ray Rennahan, un spécialiste raffiné du genre qui a signé les images de Duel in the sun (Duel au soleil – 1946) de King Vidor et Unconquered (Les conquérants d'un nouveau monde – 1947) de Cecil B. De Mille. Rien que ça.

Lewis fonctionne beaucoup par scènes. L'entrée de Benton dans le fort est un premier moment fort, d'inspiration fantastique, étiré au possible, culminant avec l'apparition, telle un spectre, de la femme à moitié folle de chagrin. Avec le retour des cavaliers survivants des colonnes de soutien de Custer, la vie revient dans le fort, et le western redevient un western militaire classique. Lewis enchaîne ensuite la longue séquence de la cour martiale, assez bavarde mais qu'il rend passionnante par sa façon d'orchestrer les mouvements d'opinion envers Benson qui passe d'accusateur et de défenseur de la mémoire de son ami à celle d'accusé. Lewis continue d'enchaîner moments plus faibles et moments forts jusqu'au point d'orgue de l'affrontement avec les indiens et de sa résolution particulière. Son film n'est pas aussi tendu que celui de Fregonese. On ne sent pas derrière l'intrigue le désir de l'investir d'une réflexion. La thématique du rachat est plus celle de Randolph Scott et la façon d'aborder les indiens assez convenue dans le genre noble. Le discours autour de la personnalité de Custer, son ambition, son imprudence, sa prétention, n'est pas du calibre de ceux de Walsh ou de Ford. Il manque aussi un peu de seconds rôles qui sortent des conventions du genre. On trouve de solides figures du genre, Jay C. Flippen en sergent bourru, le fordien Harry Carey junior en estafette miraculée et Léo Gordon en cavalier buté. Lewis est plus heureux, ou plus motivé, par le personnage féminin incarné par Barbara Hale qui donne une composition sensible à son personnage de femme compréhensive, prise entre son nouvel époux qui lui cache des choses et son père qui ferait bien passer en court martiale l'époux en question.

Tel qu'il est, 7th Cavalry est formellement séduisant et agréable à suivre. Lewis y fait preuve d'originalité et de sa passion pour la mise en scène, qui le fait s'investir quelque soit le projet, sans y apporter toutefois la force ni l'émotion violente de ses plus beaux films noirs.

Photographies de Metek que je remercie une nouvelle fois.

Un article sur Joseph H. Lewis sur Senses of cinema avec un passage sur le film (en anglais).

Sur le site de Glendon Swarthout en anglais avec une page de photographies (Il est l'auteur de la nouvelle ayant inspiré le film).

10:00 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : joseph h. lewis, western, randolph scott, blog-a-thon | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

07/10/2009

Double programme : westerns de série B - partie 2

Participation au double-bill blog-a-thon de Broken Projector

Revoir Apache drums, c'est remettre de la chair autour des images d'enfance. L'intrigue est basique et menée d'une main ferme. Les indiens sont sur le sentier de la guerre. Rien que cette phrase m'arrache un soupir. Dans la petite ville de Spanish Boot, on expulse les indésirables : les filles de saloon et Sam Leeds, un peu joueur, qui vient de tuer un homme en duel. Triangle amoureux, Leeds est amoureux de Sally (Coleen Gray, merveilleuse, vue chez Hathaway, Hawks, Kubrick et Dwan), elle même courtisée par Joe Madden, forgeron et maire du village. Les indiens approchent, tuent les filles du saloon et leur pianiste noir (évidemment) ce qui n'est pas malin. Leeds revient prévenir Madden qui ne le croit pas, un détachement de cavalerie débarque, mais c'est trop tard. Les indiens sont là. Ils attaquent, ils assiègent. Une poignée de survivants s'enferme dans l'église pour une longue nuit au son des tambours.

On trouve dans cette histoire les grandes lignes de forces de quelques fameux films de siège signés Georges Romero ou John Carpenter voir même Lucio Fulci. Du fantastique, j'y reviens. On trouve également une porte qui s'ouvre pour le premier plan du film, ce qui réjouit forcément le fordien sentimental. On pourra également faire le lien avec le Zulu (1964) de Cy Enfield, lorsque les assiégés, comme plus tard les militaires anglais, entonnent Men of Harlech pour se donner du courage face aux chants exotiques de leurs assaillants. A croire que tous ces cinéastes ont vu Apache drums.

La mise en scène de Fregonese illustre brillamment toutes les formes de la tension. La menace indienne venue de l'extérieur avec le hors champ et, à l'intérieur, les multiples conflits dans le groupe, successions d'oppositions, de rivalités (amoureuses), de luttes d'influence pour le pouvoir. L'une comme l'autre menaces se traduisent dans la composition des plans. Dehors, les indiens sont peu vus, mais on les sait toujours là. Dans la première partie du film, Fregonese nous fait peur avec de grandes étendues désertiques, vastes blancheurs de sable et de rochers écrasées de soleil. On voit à perte de vue mais on ne voit rien. Les filles sont découvertes mortes, le messager est retrouvé dans le puits aux portes du village. Le décor est plat sur des kilomètres mais quand les indiens attaquent, tout à coup, ils sont là. La plus étonnante application de ce principe est sans doute la scène de l'enterrement. Le surgissement des Apaches défie toute logique, mais quel effet !

Dans un second temps, Fregonese enferme tout son monde dans l'église. Décor minimaliste, quasi abstrait et noir total pendant de longues secondes. Avec les fenêtres en hauteur, il n'y a pas d'arrière-plan, les personnages sont comme dans un puits. La photographie de Charles P. Boyle, un spécialiste du western, joue alors sur les éclairages réduits, lueurs des bougies, des torches, de l'incendie de la porte d'entrée. Les apparitions des indiens à travers les fenêtres ont un aspect fantastique renforcé par leurs maquillages et la légende qui veut qu'ils cherchent par leur sacrifice à susciter l'apparition de guerriers fantômes. Toute cette fameuse séquence porte la marque des théories du producteur Val Lewton, spécialisé dans le fantastique notamment avec les films de Jacques Tourneur Cat People (La féline - 1942) et I walked with a zombie (Vaudou – 1943). Ce fut sa dernière production et il mourut avant de voir le résultat final. Autre aspect remarquable, l'utilisation pour la bande son des tambours, négligeant la partition classique de Hans J. Salter. Leur roulement continu (comme la musique de Carlo d'Alessio chez Marguerite Duras) et leur soudaines interruptions jouent avec les nerfs des personnages comme avec les nôtres. Tout ceci fait frémir avec délices.

L'originalité d'Apache drums ne se limite pas à son brillant traitement. La représentation des indiens surprend pour 1951 et plus encore dans le cadre d'un film de série. Le film s'ouvre par une voix off. C'est la voix du chef Victorio qui explique le pourquoi du soulèvement apache. C'est tout à fait exceptionnel, y compris dans les westerns « progressistes » des années 60/70. Si le film conserve bien des figures imposées du genre, la haine, le racisme exprimé par les blancs reste celui des personnages (ce qui est assez honnête) et Fregonese introduit un contrepoint via deux personnages atypiques. L'officier Glidden joué de façon originale par James Griffith est mince, tranquille, posé, avec une fine moustache, rien des figures habituelles. C'est un fin connaisseur des moeurs indiennes. Il les comprend et les respecte. L'autre, c'est le scout Pedro-Peter joué par Armando Silvestre : indien, métis, soldat, chrétien, il incarne les contradictions du conflit. Il combat pour les blancs avec loyauté mais on lui refuse un verre au bar. Il est en butte à un racisme viscéral incarné magnifiquement par le fordien Arthur Shield dans le rôle d'un pasteur (Shield est un abonné à ce genre de rôles) dont la haine confine parfois à l'hystérie. Ce qui ne l'empêche pas d'avoir des gestes surprenants, comme lorsqu'il tombe à genoux près de Pedro-Peter pour prier. C'est très beau. En 75 minutes, suivant rigoureusement la ligne dramatique d'un film débordant d'action, le réalisateur arrive à faire vivre une gallerie de personnages assez complexes. Et 20 ans avant Ulzana's raid (Fureur Apache – 1971) de Robert Aldrich, Fregonese réalise une peinture à la fois dure et pleine de nuances d'une guerre impitoyable.

To be continued / A suivre...

Photographies : Metek et sa superbe collection.

Quelques liens :

À la découverte d'Hugo Fregonese sur le site de la Cinémathèque française

Le scénario d'Apache drums

Sur le forum western movies

12:55 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (6) | Tags : hugo fregonese, western, blog-a-thon | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

06/10/2009

Double programme : westerns de série B - partie 1

Participation sur le fil au double-bill blog-a-thon de Broken Projector

Je me suis un peu lâché sur le sujet. Aussi, pour ne pas vous infliger une note interminable, je vais publier cela en trois parties. Pour un double programme, c'est bien le moins.

C'est curieusement ma plongée dans le western italien qui me ramène ces derniers temps vers la série B américaine classique. Comme une envie de rééquilibrage associée à un désir nourri par les rééditions DVD de redécouvrir certains films de mon enfance. Le western de série B, ce sont les grands espaces, les bandes du cinémascope à la télévision, les couleurs vives du Technicolor, les histoires schématiques et carrées, les héros au regard droit et à la force digne incarnés par Randolph Scott, Sterling Hayden, Joel McCrea ou John Payne. C'est une forme de western qui ne se pose pas encore trop de questions, ou alors ce n'est qu'aujourd'hui que je les perçois, de ce passage en contrebande selon le joli mot de Martin Scorcese. Ce sont les westerns de Roy Rowland, Bruce Humberstone, Hugo Fregonese, André de Toth le quatrième borgne de Hollywood, Alan Dwan, Jacques Tourneur, Bud Boetticher tant (trop ?) célébré aujourd'hui, Joseph H. Lewis. Et puis d'autres. Leurs mises en scène me laissent découvrir leur beautés, leurs inventions, leurs intuitions et parfois leur limites. Limites d'un cinéma de genre, d'un format court (60 à 80 minutes, rarement plus) d'un système de production et d'une censure encore très active qu'il faut contourner avec subtilité.

Apache drums (Quand les tambours s'arrêteront – 1951) fait partie des souvenirs d'enfance. Avoir vu jaillir les indiens par les fenêtres de l'église assiégée à dix ans, ce sont des images qui se gravent en vous pour la vie. Le film a été réalisé par Hugo Fregonese, cinéaste d'origine argentine qui fera le gros de sa carrière à Hollywood avant de partir illustrer Karl May en Allemagne puis retourner au pays natal pour filmer Robert Taylor dans l'un de ses derniers rôles. Nous lui devons des films d'aventures colorées, des films noirs et des westerns dont Blowing Wild (Le souffle sauvage – 1953) avec Gary Cooper et l'énergique Barbara Stanwyck. Il y a toujours chez lui un petit quelque chose de décalé, d'inhabituel et surprenant au sein du genre qu'il illustre, comme cette aventure de résistance qui se situe à Marseille en 1943 dans Seven thunders (Les sept tonnerres – 1957).

7th cavalry de 1956 est une totale découvert, fruit d'un hasard total. Je crois même le film inédit en France. Recherche faite, il est sorti en Belgique sous le titre La mission du capitaine Benson. Derrière la caméra, un nom devenu respecté, celui de Joseph H. Lewis désormais reconnu pour ses films noirs, Gun crazy (Le démon des armes – 1950) et The big combo (Association criminelle – 1955). Lewis a oeuvré dans plusieurs genres, avec une cinquantaine de titres à son actif et quelques westerns typiquement B avant de passer à la télévision dans les années 60. Plus encore que Fregonese, c'est un passionné de la forme et ses meilleurs films sont pleins de trouvailles visuelles étonnamment modernes.

To be continued / A suivre...

Photographies : Metek du Forum Western movie (mille mercis)

21:00 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : western, blog-a-thon, hugo fregonese, joseph h. lewis | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

26/09/2009

L'autre

J'ai une délectation pour l'argument critique qui consiste à reprocher à un réalisateur de ne pas avoir « filmer l'autre ». On l'a servi, tout fumant, tout fumeux, à quelques cinéastes qui, au tournant du siècle, ont fait de leurs convictions, leurs colères, leur engagement, le moteur de leur cinéma. Je pense à des gens comme Robert Guédiguian, Ken Loach, Bertrand Tavernier ou Youssef Chahine. Chahine, gloire du cinéma égyptien, cairote, new-yorkais, parisien, citoyen du monde, cinéaste, cinéphile, africain. Quel serait donc cet autre qui donne son titre à El Akhar, l'un de ses derniers films, tourné en 1999 avant sa disparition en 2008 ? Chahine avait précisé sa pensée dans un entretien pour le magasine l'Express. A la question « Qui est l'autre ? », il répond : « Celui qui me menace sans parvenir à m'effrayer. Celui qui me donne l'occasion de l'aimer. J'aime l'autre dans sa différence, parce que sa différence me plaît. Depuis cinquante ans, mon message ne varie pas: paix, partage, partenariat... »

Tout ce qui fait peur mais qui fait partie de nous. Voici qui rappelle le fameux « Rien d'humain ne m'est étranger » de Térence. El Akhar est construit comme une fable aux motifs shakespeariens (Il y a du Roméo et Juliette là-dedans), qui met en scène de multiples couples qui sont autant de variations sur l'altérité. Mère et fils, frère et soeur, mari et femme, riches et pauvres, américains et égyptiens, hommes faibles et hommes intègres, islamistes et musulmans, musulmans et chrétiens, argent et bonheur, amour et haine, mêlés comme dans les doigts du pasteur Harry Powell. L'autre est très proche.

09:59 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : youssef chahine | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

19/09/2009

Des goûts et des couleurs

On en apprend tous les jours sur la seconde guerre mondiale. Ainsi la série documentaire Apocalypse de Isabelle Clarke et Daniel Costelle nous informe, via la voix de Mathieu Kassovitz, que l'armée française était en 1939 considérée comme la meilleure du monde et que, finalement, en 1940 elle s'est vaillament battue. Moi, je veux bien. Après tout, Henri Verneuil nous avait montré un courageux Belmondo à Dunkerque tandis que Robert Lamoureux nous révélait les nombreuses ressources de la 7e compagnie. Tellement de points de vue dont il faut faire synthèse ! De Gérard Oury à Steven Spielberg en passant par Melville, Berri, Ford, Resnais, Rossellini, Wajda, Tarkovski, Lanzmann, Fuller, Pontecorvo et son travelling... Ça donne le vertige. On vient même d'apprendre récemment que, contrairement à une idée reçue, Hilter aurait finalement été tué dans un cinéma parisien. Heureusement qu'il y a le documentaire et ses images d'archives, ses vrais morceaux de réel tournés à Berschtengaden, en Normandie, sous le blitz londonien ou aux portes de Dachau. Voir. Voire.

Dans le genre, Apocalypse est bien mené, rythmé, épique, tragique, clair et concis même si on pourra trouver tel ou tel oubli. Et puis, c'est vrai, malgré tout ce que l'on a pu voir, il y a encore des images étonnantes comme ces allemands qui, en 40, se payent notre tête en écoutant du Maurice Chevalier. Pour moi, je garde un souvenir très fort de la série Le monde en guerre de Jeremy Isaacs diffusé en France à la fin des années 70. L'épisode consacré à la Shoah m'avait alors plus marqué que Nuit et brouillard, le film de Resnais que l'on nous avait fait voir en classe. Les images étaient en noir et blanc. Vous voyez ou je veux en venir ? J'y viens.

Pourquoi, mais pourquoi bon sang, les réalisateurs d'Apocalypse ont-ils fait le choix de coloriser ce qui ne l'était pas ? Et pourquoi tout recadrer pour cause de compatibilité au 16/9 ? Et pourquoi cette bande son hollywoodienne aux effets sonores parfois incongrus ? Pourquoi ? J'ai beau retourner la question dans tous les sens, lire les entretiens avec les auteurs, les seules réponses qui émergent sont d'ordre commercial, goût du jour et considérations d'audience. Comment, avec la somme de travail, de recherche et de montage, l'effort de mise en perspective, comment finir par adopter un tel partit-pris artistique qui n'est qu'un mensonge ? Qui plombe l'ensemble de la série. Car la colorisation des images n'est qu'un mensonge aux couleurs délavées. Dès le début, on évoque Berlin avant les nazis par un extrait de Der Blaue Engel (L'ange bleu – 1930), le film de Joseph Von Sternberg. Colorisé. Der Blaue Engel n'est pas un film en couleur. C'est un film en noir et blanc photographié par Günther Rittau et Hans Schneeberger en noir et blanc, mis en scène par Von Sternberg en noir et blanc avec Marlène Dietrich en noir et blanc. En 1930, le cinéma était en noir et blanc, c'est un fait. Montrer Der Blaue Engel en couleurs, qui plus est dans un contexte historique, c'est un mensonge, je n'ai pas d'autre mot.

Ailleurs, ce n'est pas un mensonge mais une interprétation. Quand on voit une femme avec une robe bleue, comment sait-on que la robe était bleue ? On ne le sait pas. Peut être que la robe était rose ou verte. Peut être que cette femme n'aimait pas le bleu. Peut être que cette femme portait une robe d'une certaine couleur qui avait pour elle un sens particulier, comme ma mère que ma grand mère avait habillée en bleu-blanc-rouge pour se rendre à une convocation de la Gestapo. On ne peut pas tout savoir. La question qui se pose, c'est de savoir si l'interprétation a sa place dans un travail historique, qui plus est quand il a des visées éducatives de masse. Cela me laisse un sentiment de gâchis. D'autant que des images en couleurs, il y en a eu. On nous dit que les jeunes cette étrange tribu ne regardent pas le noir et blanc. C'est faux. Steven Spielberg, et oui Steven Spielberg, lui, a fait The Schindler list en 1994 en noir et blanc et le film a été vu par tout le monde, jeune ou pas jeune. C'est même un des très rares films que l'on peut voir en noir et blanc en première partie de soirée sur de grandes chaînes nationales. Et quand Spielberg utilise une tache de couleur, elle a un sens (j'y reviendrais) même si elle déchaîne les critiques. Et il est ironique de noter que Mathieu Kassovitz, qui assure le commentaire, est aussi l'auteur de La haine (1995), film de jeune s'il en est, tourné en noir et blanc.

A cette ripolinisation s'ajoute le choix à la très curieuse justification éthique de ne pas coloriser certains documents relatifs à la Shoah. Les images les plus dures sont laissées en noir et blanc. On a ainsi des plans très émouvants de petits enfants juifs dans le ghetto de Varsovie en 1940. Recadrés 16/9 quand même. On crée ainsi une hiérarchie artificielle dans la souffrance des victimes. On aura ainsi colorisé une fillette victime d'un bombardement. Officiellement, on nous dit qu'il s'agit de ne pas donner des billes aux négationnistes. Admettons, mais alors, si l'on reprend l'argument des jeunes allergiques au noir et blanc, est-ce que l'on ne craint pas qu'ils ne profitent de ces moments pour zapper, aller aux toilettes ou tout simplement fermer les yeux aux moments les plus sombres de la tragédie ? Misère !

Le temps ne fait rien à l'affaire comme chantait l'autre, et personne n'est allergique au noir et blanc à priori. On (ce on mystérieux qui régit nos destins) a fait le choix pour nous et on (toujours lui) façonne notre goût par pur calcul comme pour le 16/9 qui est la norme d'aujourd'hui en attendant le relief, le fluo ou je ne sais quoi. Quand je montre des films en noir et blanc à ma fille de 3 ans et demi, elle ne se pose pas de question. Le film est comme ça, point. Willy Ronis, qui vient de disparaître, photographiait surtout en noir et blanc et ses images, que je sache, ont eu un beau succès. Cela semble tellement évident que je ne peux comprendre que des gens du talent de Clarke et Costelle puissent faire de tels choix qui vont conditionner, en partie, la vision de toute une génération. Misère !

Juste pour le goût du détail, John Ford a bien été blessé à la bataille de Midway alors qu'il filmait l'attaque japonaise, mais ce n'est pas comme cela qu'il a perdu son oeil et sa blessure, au bras (8 cm), n'était pas très grave. C'est dans son rapport médical cité par McBride dans son excellent bouquin sur le réalisateur. Sinon l'idée du parallèle entre Ford et Foujita dessinant sur le porte avion japonais est très belle et les images de Ford, en couleur d'origine, sont superbes.

Un excellent article de Samuel Gontier sur Télérama, très détaillé sur le même thème.

Photographie source Wikipedia

10:10 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (6) | Tags : télévision, isabelle clarke, daniel costelle, colorisation, polémique | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

18/09/2009

Les décapités du 16/9

10:20 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : polémique, format | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

13/09/2009

Aujourd'hui, demain, après-demain

Oggi, domani, dopodomani (Aujourd'hui, demain, après-demain) est l'un de ces films à sketches prisés par les spectateurs des années 60. Souvent mis en chantier par les italiens, on en trouve aussi quelques jolis exemples dans le cinéma français de l'époque avec Paris vu par... (1965) de Chabrol-Douchet-Godard-Rohmer-Rouch-Pollet ou L'amour à vingt ans (1962) de Ishihara-Ophül-Rossellini-Truffaut-Wajda. J'aurais tendance à distinguer le film à sketches, composé de courts-métrages reliés entre eux par une thématique plus ou moins lâche et œuvre collective, du film composé en épisodes signé de la même main, plus homogène. Classification un peu bancale dans la mesure ou le film emblématique du genre all'italiana est I mostri (Les monstres - 1963), féroce galerie de 19 portraits intégralement réalisés par Dino Risi. Il faut bien des exceptions pour meubler les discussions des classificateurs fous. Il est pourtant clair que Intolérance (1916) de D.W. Griffith, Païsa (1946) de Roberto Rossellini ou The rising of the Moon (Quand se lève la lune – 1957) de John Ford, ne relèvent pas vraiment du film à sketches.

Ceci posé, revenons à notre mouton, Oggi, domani, dopodomani composé de trois épisodes réalisées par Marco Ferreri (L'uomo dei 5 palloni), Eduardo de Filippo (L'ora di punta) et Luciano Salce (La moglie bionda). Les italiens ayant l'art de la récupération, le titre démarque le succès de Ieri, oggi, domani (Hier, aujourd'hui, demain – 1963) de Vittorio de Sica produit pareillement par Carlo Ponti. Mais, mis à part la présence de Marcello Mastroianni, il en est assez éloigné, dans le fond comme dans la forme. Non seulement notre héros change de partenaire à chaque histoire, mais encore, outre la marque personnelle imprimée par chaque réalisateur à son segment, le lien entre chacun d'eux est aussi ténu qu'une généralité du genre : « La faillite du mâle italien ». Nous pouvons donc considérer que nous sommes ici face à une œuvre emblématique du genre avec ses qualités et ses limites.

Photographie : capture DVD Carlotta

22:28 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : marco ferreri, eduardo de filippo, luciano salce | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

11/09/2009

Hier, aujourd'hui, demain

Autant abattre la carte maîtresse d'emblée et vous annoncer que c'est dans le troisième sketch de Ieri, oggi, domani (Hier, aujourd'hui, demain) réalisé par Vittorio De Sica en 1963, que l'on trouve le fameux strip-tease de Sophia Loren devant les yeux concupiscents d'un Marcello Mastroianni transformé en personnage de Tex Avery. La pulpeuse Sophia, quoiqu'un peu hésitante au départ, prit la scène très au sérieux, au point de prendre conseil auprès du chorégraphe du Crazy Horse. French do it better comme on dit par chez nous. Trente ans plus tard, Robert Altman fera rejouer aux deux acteurs la même scène, avec un mélange caractéristique d'ironie (Marcello s'endort) et d'émotion (Sophia est toujours aussi belle) dans Prêt-à-porter. Il s'agit d'un authentique moment culte de l'histoire de l'érotisme au cinéma, expression sublimée de la passion d'un homme, le producteur Carlo Ponti, pour sa femme, la Loren. Bouquet final d'un feu d'artifice conçu à sa gloire, à sa beauté et à son talent d'actrice, l'ensemble ne manque pas d'un panache provocateur quand on sait les difficultés que le couple eu à traverser pour s'affirmer dans l'Italie de l'époque.

Ceci posé, il serait dommage de limiter le film à ces quelques minutes de pur bonheur.

Ieri, oggi, domani marque une inflexion décisive dans la carrière du réalisateur Vittorio De Sica qui, sous l'impulsion de Ponti et après le succès de La Ciociara en 1960 et une adaptation un peu lourde de Sartre, revient la comédie à sketches qui lui avait valu le succès avec L'oro di Napoli (L'or de Naple) en 1954. Il va ainsi réaliser quelques unes des comédies marquantes des années 60, retrouvant plusieurs fois le couple Loren-Mastroianni comme dans le magnifique Matrimonio all'italiana (Mariage à l'italienne – 1964). Mastroianni, lui aussi, se démarque à cette époque de ses rôles complexes dont le fameux Guido de 8 ½ pour Federico Fellini tourné la même année. Il creuse sa veine comique, basée sur de subtiles transformations physiques, une gestuelle travaillée qui n'hésite pas à s'inspirer du burlesque et un remarquable travail sur les accents, si variés en Italie. Il affirme un style alliant charme, jeu physique et dérision qui n'est pas sans évoquer Cary Grant.

Ieri, oggi, domani propose un voyage à travers trois villes italiennes, trois milieux sociaux et trois modes de vies qui cohabitent et renvoient à trois époques de l'histoire du pays. Un voyage qui est aussi esthétique et poétique, chaque épisode, sans rompre l'unité d'ensemble, affirmant un style propre.

La suite sur Kinok nouvelle formule !

Photographie : capture DVD Carlotta

08:45 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : vittorio de sica | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

09/09/2009

Le charme de l'authentique série B (2)

7th Cavalry (La mission du capitaine Benson - 1956) de Joseph H. Lewis

22:47 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (8) | Tags : joseph h. lewis, western | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

08/09/2009

Le charme de l'authentique série B (1)

19:43 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : hugo fregonese, western | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

05/09/2009

L'invasion des morts vivants

Je dois dire que je ne m'attendais pas à cela. Il y a bien longtemps que je n'ai été autant pris par un film d'horreur, au point de finir par m'inquiéter des bruits nocturnes et de l'obscurité derrière moi. Au point d'interrompre le film et d'aller allumer la lumière du couloir. Oui, autant que faire se peut, je regarde toujours les films dans le noir. Il faut dire que j'étais seul à la maison ce soir là, compagne et progéniture parties en vacances. Mais quand même ! Et avec un classique encore. Ce que c'est que de rentrer complètement dans un film...

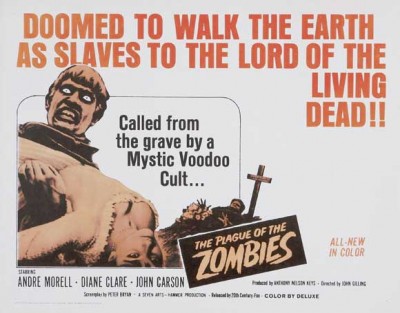

Réalisé par John Gilling en 1965, Plague of the zombies (L'invasion des morts-vivants) m'apparaît comme une réussite majeure de la légendaire Hammer Films, fameuse maison de production britannique devenue emblématique de la terreur classieuse à l'anglaise. L'intrigue est basique. Le docteur Forbes, accompagné de sa charmante fille Sylvia, répond à l'appel à l'aide de son ancien élève, le docteur Tompson. De mystérieux décès déciment un paisible village de Cornouailles. Paisible, voire. Les habitants rustiques subissent la tyrannie aristocratique du « Squire », gros propriétaire terrien local, Clive Hamilton qui a importé des méthodes bien exotiques pour se procurer de la main d'oeuvre bon marché. Le docteur Forbes va rapidement découvrir, et nous avec, que les décès ne sont pas naturels et que, par ailleurs, les défunts ne le sont pas tout à fait. C'est dans le titre si vous avez suivi.

La réussite du film se situe, c'est souvent le cas, à plusieurs niveaux. L'interprétation pour commencer, est digne d'éloges. Trop de films de genre sont plombés par des acteurs approximatifs (Oh non, John, c'est trop horrible !). Juste avant de voir le film de Gilling, je me disais que j'aurais bien vu Peter Cushing dans le rôle principal. Après avoir vu le film, je n'imagine personne d'autre que André Morell, habitué d'ordinaire aux seconds rôles (Ben Hur (1959) de William Wyler, Dark of the sun (Le dernier train du Katanga - 1968) de Jack Cardiff, Barry Lyndon (1975) de Stanley Kubrick). Il est le savant distingué plein d'une autorité tranquille, sûr de lui et de sa foi en la science, ouvert toutefois tant à la modernité qu'à l'étrange. So british entre Sherlock Holmes et Van Helsing, c'est pourtant une panique authentique qu'on lit dans ses yeux dans la scène de l'incendie. Diane Clare qui joue sa fille est vive et téméraire comme il faut, du genre à courir les bois la nuit poursuivant une ombre. Ce n'est pas une beauté, mais cela renforce sa crédibilité. Brook Williams, le jeune médecin, est un peu falot mais ça va bien avec son personnage dépassé par la situation. En revanche Jacqueline Pearce est superbe dans le rôle d'Alice, la jeune épouse au sort terrible tout à fait dans la tradition des héroïnes sacrifiées du genre. Sa résurrection, comme celle de Lucy dans Horror of Dracula (Le cauchemar de Dracula – 1958) de Terence Fisher est l'un des grands moments du film. Et puis il y a John Carson, impressionnante incarnation du mal en squire Hamilton. Un gentleman froid et cruel, séducteur et implacable. L'arrière-plan, assez réduit, est incarné de manière efficace par de solides seconds rôles dans les personnages du vicaire, du paysan furieux, du policier bien compréhensif (pour une fois) et des hommes de main libertins du squire.

Second élément remarquable, la richesse et l'intelligence du traitement des mythes. J'ignore quelle est la part de Gilling et de son scénariste Peter Bryan (collaborateur de Fisher par deux fois), mais il semble que la Hammer ne se soit pas beaucoup intéressée aux zombies. Ce sera le seul film sur ce thème. L'objectif du studio était d'avoir un film vite fait, bien fait. Gilling aura donc eu les mains libres dans la mesure d'un temps de tournage de moins d'un mois dans des décors déjà utilisés pour d'autres productions. La nécessité pouvant rendre ingénieux, les auteurs puisent subtilement dans plusieurs mythes pour créer quelque chose d'inédit alors.

Le zombie tire son origine du culte vaudou des Caraïbes. De fait le film s'ouvre sur une cérémonie du genre avec joueurs de tambours créoles, masques exotiques et figurines trempées de sang reposant dans des cercueils. C'est un peu kitsch, mais dans la ligne de ce que le cinéma avait illustré jusqu'ici, de Tourneur à Halperin : le mythe du mort rendu à la vie pour n'être plus que force de travail dans les plantations. Là-dessus, Gilling et Bryan greffent le mythe vampirique à travers la symbolique du sang mais surtout celle, sublimée dans les films de Fisher, de la séduction. Comme Dracula, Hamilton doit séduire ses victime et être invitées par elles à entrer dans leur maison pour prélever leur sang et les mettre sous sa dépendance psychique. Métaphore sexuelle à connotation sado-masochiste, cette approche enrichit indéniablement le personnage du squire, renforçant le suspense des scènes avec les deux femmes et l'horreur de voir Alice dépérir, mourir puis revenir sous le regard impuissant de ceux qui l'aiment. Troisième mythe convoqué, celui de Frankenstein. Il faut rappeler que les films de Fisher pour la Hammer remettent le docteur au premier plan alors que les américains privilégiaient la créature. Fisher travaille en particulier le statut d'homme de science en butte à l'obscurantisme de son époque. Et bien le bon docteur Forbes a un peu le même problème et c'est toute une histoire quand il demande une autopsie. Comme le fameux baron avec lequel il partage des traits de caractère, le voilà réduit, avec Tompson, à creuser les tombes fraîches la nuit pour examiner les cadavres.

C'est l'occasion du coup de génie du film, j'en frissonne encore. Lors d'une séquence qui va se révéler un rêve, Gilling met en scène la résurrection des morts-vivants dans le petit cimetière. La terre fume, les tombes se soulèvent, une main jaillit de terre et les morts foulent à nouveau la terre de cette démarche si caractéristique. Cette vision inédite à l'époque a indéniablement marquée tout un pan du cinéma d'horreur, de Georges Romero à Lucio Fulci en passant par Armando De Ossorio. Ne manque encore que l'élément cannibale introduit par Romero. On peut ajouter au tableau les maquillages encore impressionnants de Roy Ashton et quelques effets chocs dont l'apparition du mort-vivant portant le cadavre d'Alicia dans le décor magnifique du moulin, et la décapitation de la même à la pelle (après qu'elle soit morte, hein).

A ce brassage de mythes, on pourra ajouter si l'on est d'humeur folâtre la lecture d'un sous-texte politique quelque peu satirique. Hamilton est un bon capitaliste qui pour mieux exploiter les masses laborieuses et paysannes les transforme en ouvriers dociles, sans âme et sans besoins. Une sorte d'idéal libéral. Il règne grâce à la peur et s'appuie sur une milice. Le terrible patron sera combattu par les représentants d'un humanisme éclairé et progressiste. La jolie parabole que voilà !

John Gilling mène son affaire sur un train d'enfer quoique cette expression n'a peut être plus le même sens aujourd'hui qu'en 1965. Disons qu'il n'y a pas de temps morts, rebondissements et péripéties sont nombreux et habilement agencés. Le réalisateur exploite les ressources limitées de ses décors par des angles variés, des cadres souvent larges aux compositions équilibrées, alternant avec quelques effets comme la caméra à l'épaule lors de la tentative de viol de Sylvia par les hommes du squire et de brusques gros plans qui toujours précipitent l'horreur (le visage du cadavre tombé dans la rivière, le zombie au moulin, la tête d'Anna roulant à terre en un plan quasi subliminal). Les séquences à suspense sont découpées avec précision, mettant en valeur les confrontations entre les personnages et donnant au spectateur la connaissance des machinations en cours. La tension n'en est que plus intense. La photographie est signée Arthur Grant, spécialiste du genre, tout à fait à l'aise avec les brumes, les nuit américaines en forêt, les villages gothiques, les robes flottant sur les pavés, les souterrains mystérieux et l'inévitable incendie final. Le summum étant une fois de plus la scène du cimetière avec ses effets de brume et ses cadres tordus. Inévitable aussi la partition de James Bernard, pilier musical de la Hammer, sans doute le moins original des divers composants de ce superbe cauchemar aux images entêtantes, Plague of the zombies.

Photographies : source Tout le ciné

Sur horreur.com

Sur Psychovision

16:00 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (8) | Tags : john gilling, hammer films | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

01/09/2009

Le chat

Revu avec plaisir Le chat, adaptation de Simenon par Pierre Granier-Deferre en 1971 avec Le Gabin et La Signoret. Le genre de films que je voyais il y a trente ans, en famille à la télévision. Vraiment bien à tous points de vue, le travail sur le son en particulier. Le vieux couple vit à Courbevoie, dans un pavillon promis à la démolition entouré d'engins de chantiers vrombissants. Le film a été tourné dans la partie de la ville promise à la démolition pour donner les tours de la Défense. Il traduit l'agression sonore de l'urbanisation et l'utilise dramatiquement pour brouiller la communication entre les êtres. Un peu à la façon dont Leone utilisait le son de la guerre pour masquer celui des éperons des tueurs dans Il buono, il brutto, il cattivo (Le bon, la brute et le truand – 1966). Belles idées aussi comme celles de la rue coupée en deux dans le sens de la longueur et de ce camion sombre d'éboueurs qui la remonte tous les jours, variante moderne de la charrette de l'Ankou, personnification de la mort chez les bretons.

Le plus surprenant peut être aujourd'hui, c'est la présence d'un troisième monstre sacré entre les deux icônes du cinéma national, Paris. Le Paris populaire et sa proche banlieue, ses petites maisons, son côté ville à la campagne. « Vous serez tranquille ici », dit l'agent immobilier dans le souvenir de Julien – Gabin. Le petit jardin du bassin parisien, l'habitat à échelle humaine, un rêve de Front Populaire, le cinéma de René Clair, Marcel Carné, Jean Renoir ou Julien Duvivier, les pavillons dessinés par Tardi, les photographies d'Eugène Atget. Un idéal douillet et moyen dont a pu se gausser, mais pour le remplacer par quoi ? Des tours, des barres, du béton en bloc, des banques et des compagnies d'assurance, Total et Elf, le centre des congrès avec sa galerie marchande dans laquelle le cadre en séminaire peut errer entre douze et quatorze, hagard comme un personnage de Georges Romero, l'argent lui brûlant les doigts même le dimanche. Belle réussite du gaullisme immobilier, de ses initiateurs, de ses continuateurs, de ses imitateurs et de ses héritiers.

Dans Le chat, il y a encore les traces, les dernières. Pour Casque d'or et pour Lantier, il ne reste que le suicide et la colère rentrée.

08:50 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : pierre granier-deferre, paris | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

09/08/2009

L'initiation

Je n'y connais rien, mais j'imagine que pour bien préparer une guerre, il faut commencer par une bonne préparation psychologique. Du baratin de Léonidas à ses 300 spartiates à l'axe du mal cher à Georges Bush junior en passant par les pyramides de Bonaparte en Égypte du haut desquelles tant de siècles nous contemplent, il s'agit de galvaniser les troupes pour le combat. Pour ce qui est de la guerre économique, c'est le même principe. Le remarquable documentaire L'initiation de Boris Carré et François-Xavier Drouet met en évidence le discours destiné aux futurs traders, dirigeants, managers de tout poil, DRH de toutes plumes.

Dans un hôtel de banlieue, classe, luxueux, impersonnel et sinistre, nous suivons un séminaire de trois jours de préparation intensive aux concours d'entrée en école de commerce. Quelques dizaines de jeunes gens, à peine sortis de l'adolescence, viennent y entendre la plus pure langue de bois du libéralisme « à l'américaine », préparation psychologique à la vie en entreprise ou c'est « cool » d'être « manager » et de se faire « un maximum » de pognon. Qu'est-ce que l'on ne sacrifierait pas au dieu argent ! Et en plus il faut aimer ça pour ne pas ressembler à ces masses de pauvres types qui prennent le métro tous les matins avec leur regards vides, aussi vides que leurs comptes en banque. Mais je m'égare, je m'irrite, je m'énerve. Le film.

La grande question que l'on s'est posé en ressortant de la séance, c'était de savoir comment cela avait été tourné. La caméra est au cœur de l'action, du discours. Face aux stagiaires comme face aux intervenants. Fixe la plupart du temps, à la fois évidente et discrète. Impersonnelle à la limite. La photographie aussi est très neutre, bien dans les tons de décoration (si l'on peut dire) de ces endroits normés : bleuté, grisé, brun - crème. Le film laisse parler tous ces gens très bavards. Pas de commentaire. Le propos du film émerge du montage, superbe travail de mise en correspondance des paroles, des idées, des regards et des attitudes. Les réalisateurs observent leur petit monde comme on filmerait une tribu de babouins ou une colonie de pingouins, avec la même distance. Il s'en dégage une sacrée force comique, comme pour les singes ou les palmipèdes. Vu à cette distance, ils sont ridicules, trop énormes pour être vrais. Mais ce sont des hommes et des femmes bien sûr, alors le rire (on a rit beaucoup lors de cette séance au festival du Cinéma Brut) s'étrangle. Et puis l'on se rend compte qu'ils parlent de nous et c'est l'horreur qui devient le sentiment dominant. Comme lorsque l'intervenant principal, un poème celui-là avec son pull noué autour des épaules, explique comment on fait du dégraissage en entreprise à coup de touche [Suppr] sur un tableur excel. Et surtout sans états d'âme, hein les petits.

Horreur et colère. On a invectivé l'écran plus d'une fois lors de cette séance au festival du Cinéma Brut. Cela ne sert à rien mais cela défoule.

Alors, oui, la question du tournage c'est comment le film a été fait. Comment Boris Carré et François-Xavier Drouet ont eu l'autorisation de filmer tout ceci comme cela et qu'est-ce que les organisateurs en ont pensé du résultat final ? J'ai eu la désagréable impression que les réalisateurs avaient eu toutes les autorisation nécessaires sans problème mais encore que le film avait plu à ses personnages. Après tout, les intervenants et le jury semblent fermement convaincus de leurs valeurs (pourquoi non ? ) et les petits apprentis ont la foi du charbonnier. Ils sont d'ailleurs touchants parfois avec leurs expression encore enfantines. C'est peut être là le plus grand scandale, comment cette mentalité de la gagne, des affaires à tout prix, salit tout ce qu'elle touche jusqu'à l'enfance. Rien, je crois, ne l'a autant mis hors de moi que ce pauvre garçon qui utilise le fait de s'être occupé de sa petite sœur (ses parents sont morts ou un truc dans le genre) pour montrer qu'il sait « gérer une situation », « manager » et « prendre ses responsabilités ». Pauvre gosse.

L'initiation est un film excellent pour aider à comprendre le monde dans lequel nous vivons et la bande de dangereux maniaques qui nous dirige. On entre en profondeur dans leur processus de pensée et cela donne, comme écrivait l'autre, envie de

Chercher sur la terre un endroit écarté

Où d'être homme d'honneur on ait la liberté.

Mais comme le chantait le regretté Bobby Lapointe :

Seulement voilà y en a pas

Tout est loué depuis Pâques

Alors qu'est-ce que tu veux faire ?

On peut toujours voir L'initiation de Boris Carré et François-Xavier Drouet disponible dans un DVD collectif, Trois petits films contre le grand capital à l'initiative de Pierre Carles.

16:33 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : boris carré, françois-xavier drouet | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

04/08/2009

Casanova '70

Andrea – Marcello dans un costume sombre impeccable, la main négligemment posée sur un chat de porcelaine chinoise, glisse en barque à fond plat sur les eaux de la rivière du comte dont il convoite la si belle femme. Sur son passage, les statues noyées dans la végétation luxuriante perdent leurs morceaux et le pont à l'allure florentine s'écroule en un soupir. « Tout est pourri, ici », commente laconiquement le marin d'eau douce qui le conduit.

Peut être que l'apport majeur du cinéma italien, c'est ce sens de l'autodérision, cette faculté à montrer le fragile humain comme les palais vénitiens montrent leurs trous dans le crépi des façades et les colonnes romaines leurs fissures. Comme ils montreront la sueur et les mouches quand ils investiront le western. Et d'en rire.

Virna Lisi, ma che bella...

Casanova '70, réalisé par Mario Monicelli en 1964, l'année de ma naissance mais cela n'a rien à voir, allie dans son titre l'esprit de tradition séculaire du séducteur latin avec l'aspiration à la modernité typique des années 60. C'est une pièce maîtresse du travail de sape opéré sur le mythe italien le plus tenace. Marcello Mastroianni c'est le charme et l'élégance incarnée, avec ou sans fine moustache taillée au poil. C'est un peu Cary Grant ou Ronald Colman. Et autour de lui gravitent quelques beautés absolues de l'époque : Michèle Mercier avant sa période Marquise des anges, Virna Lisi et sa mouche à la lèvre, la féline Marisa Mell, Margareth Lee, Liana Orfei, Rosemary Dexter, Beba Loncar, du calme, j'en oublie sûrement. Ce tableau merveilleux est pourtant miné de l'intérieur comme les statues du parc du comte par le blocage d'Andrea qui se manifeste par un besoin irrépressible du danger au sein du processus amoureux. Le pauvre.

Photographie : capture DVD Carlotta

13:48 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : mario monicelli, marcello mastroianni | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

03/08/2009

C'era una volta Sergio Leone

14:26 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : sergio leone | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

28/07/2009

Un double Mocky pour l'été - 2

Un drôle de paroissien

Jean-Pierre Mocky. Bourvil. Bourvil et son visage illuminé par la Grâce, en prières aux pieds de la statue de la vierge. « Sans la prière des humbles, que deviendrait le monde ? ». Bourvil qui marche comme en apesanteur revenant chez lui après avoir reçu le signe du ciel. Bourvil et ce geste de danseur pour arracher la boite aux lettres qui va lui servir à s'entraîner à piller les troncs d'église. Bourvil, fils de famille au phrasé délicat, aux gestes subtils et toujours précis. Bourvil et sa raie au milieu. Bourvil qui par moment ressemble étrangement à Claude Rich, autre évanescent fameux et futur comédien mémorable pour Mocky. Bourvil sublime naïf qui obéit scrupuleusement au commandement paternel : « Tu ne travailleras pas » et qui s'étonne que l'on s'irrite de son voeux d'oisiveté. « Est-ce que je m'irrite de les voir travailler ? ». Bourvil qui expose si simplement les principes et l'absurdité du capitalisme à son ami Raoul.

Photographie : capture DVD Cahiers du Cinéma

Raoul, c'est Jean Poiret. Poiret au phrasé de Donald Duck. Poiret prothésiste dentaire qui se laisse entraîner par son ami par goût de l'aventure. Poiret qui s'amuse, comme en visite dans le film de Mocky, une visite qu'il renouvellera plusieurs fois. Poiret qui regarde Bourvil jouer et qui admire le jeu de Bourvil. Poiret qui s'amuse encore de faire tourner en bourrique les inspecteurs de la brigade de protection des églises, et le premier d'entre eux, l'inspecteur Crucherat. Francis Blanche. Poiret qui regarde jouer Francis Blanche et qui se régale.

Blanche. Son inspecteur cauteleux et asthmatique. Blanche et son sifflet et ses essoufflements. Blanche agenouillé en prières aux côté de Bourvil, sans le voir, dans un superbe slowburn. Blanche le transformiste qui entraîne le film dans une débauche de déguisements. Blanche qui contamine le film avec son goût du travestissement et tous de se travestir. « Au ciel, au ciel, au ciel... »

10:30 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean-pierre mocky | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |