11/08/2010

L'homme qui filmait les femmes

Après les rééditions de Pietro Germi, Carlotta nous permet de découvrir, éventuellement de retrouver, le cinéma de Mauro Bolognini. Né à Pistoia en 1922, disparu en 2001, Bolognini traverse les trois décennies glorieuses du cinéma italien et contribue à leur histoire. Comme nombre de réalisateurs de sa génération de Leone à Fellini, de Corbucci à Visconti, il fait ses armes en tant qu'assistant réalisateur. Pour Bolognini, l'initiateur sera Luigi Zampa, figure du néo-réalisme. Il passe ensuite à la réalisation en 1953 pour quelques comédies avant de faire une première rencontre décisive en la personne de Pier Paolo Pasolini. L'écrivain, critique et poète, déjà sulfureux, va collaborer aux scénarios de cinq films en cinq ans à partir de Marisa la civetta (Marisa, la coquette), en 1957. Cinq films qui font de Bolognini un réalisateur majeur. Pasolini passant à la mise en scène, Bolognini s'oriente vers des adaptations littéraires, Mario Pratesi, Italo Svevo, Théophile Gautier et Alberto Moravia entre autres. Il y gagne une renommée internationale et une réputation pour le film en costume, ce qui lui vaut parfois des critiques pour maniérisme. Ces années 60 sont surtout marquées pour lui par de nombreuses participations à des films à sketches, très à la mode, prisés du public, mais inégaux. Il ouvre une nouvelle phase brillante de son oeuvre en 1970 avec Metello qui allie ses goûts esthétiques, son sens du romanesque, sa sensibilité pour les portraits féminins et une approche politique virulente, matrice de huit films remarquables qui s'achève en 1980 avec l'adaptation de La dame aux camélias avec Isabelle Huppert. Bolognini vit ensuite comme tous ses contemporains la débâcle du cinéma italien, se tournant vers la télévision et ne cessant d'imaginer de nouveaux projets qui ne se feront pas.

Et puis les femmes... Il n'est certainement pas le seul, mais tous les témoignages s'accordent sur la passion que Bolognini a mis à filmer ses actrices. Si son goût des hommes l'a rapproché de Pasolini pour donner aux héros de La notte brava (Les garçons – 1959) une sensualité à fleur de peau, Bolognini restera comme l'un des grands peintres de la femme à l'écran, soignant jusqu'à l'exubérance les visages, les corps et les âmes de Claudia Cardinale (soupir), Ottavia Piccolo, Elsa Martinelli, Catherine Deneuve (re-soupir), Virna Lisi, Barbara Bouchet (Eh...), Marthe Keller, Gina Lollobridgida, Catherine Spaak, Sylva Koscina, Tina Aumont, Sylvana Mangano, Dominique Sanda, j'en oublie forcément, mais j'en ai les mains qui tremblent. Femmes sublimes au coeur de films comme des écrins de poésies dédiés à leur beauté. Femmes vivantes portant l'espoir, l'esprit de lutte, les forces vitales en butte à la bêtise et à la violence des hommes.

Quatre films de Mauro Bolognini à suivre sur Kinok

Photographie Pino Settani (droits réservés)

22:36 Publié dans Cinéma, Réalisateur | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : mauro bolognini | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

09/08/2010

Vacances

Toujours pas fini Argento, à peine commencé Larry Cohen, mais bon, il faut savoir souffler un peu. J'ai quand même terminé Bolognini qui sera mis en ligne sur Kinok d'ici peu et les joies du bain sont programmées jusqu'à septembre. Pour ceux qui sont intéressés par les choses d'antan, j'ai pu mettre en ligne sur Cher Nanni... une série de documents exceptionnels sur le cinéma L'Escurial de Nice grâce à une rencontre virtuelle comme seul Internet le permet.

Je m'absente donc une quinzaine loin de tout modem, reprise de la connexion fin août. D'ici là, entre Wakamatsu, CinéGirl et les velus, le Positif special cape et épée bondissant, les films en famille, le Pilote spécial cinéma et bande dessinée, et tous les bons et beaux blogs de la colonne de gauche, vous ne devriez pas trop vous ennuyer.

10:17 Publié dans Blog, Cinéma | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : inisfree | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

06/08/2010

Sublimes...

Les femmes chez Mauro Bolognini : Elsa Martinelli et Antonella Lualdi dans La notte brava (Les garçons - 1959), Ottavia Piccolo dans Bubù (Bubu de Montparnasse - 1971), Claudia Cardinale dans Libera, amore mio... (Liberté, mon amour ! - 1975) et Barbara Bouchet dans Per le antiche scale (Vertiges - 1975). A suivre très bientôt sur Kinok. Photographies : captures DVDs Carlotta.

Le site officiel consacré à Mauro Bolognini.

09:50 Publié dans Actrices, Cinéma, Panthéon | Lien permanent | Commentaires (10) | Tags : mauro bolognini | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

31/07/2010

Shotgun

Shotgun (Amour, fleur sauvage) est un western de série signé Lesley Selander en 1955 et un candidat sérieux à la palme de la traduction française la plus grotesque de son titre. Le shotgun, c'est le fusil à double canon qui fait du dégât. C'est l'arme avec laquelle le méchant de l'histoire vient se venger des deux marshalls qui l'on collé au trou pour six ans. Classique. Il abat le plus vieux traîtreusement et le second, joué par Sterling Hayden, le grand Sterling Hayden, le Sterling Hayden de Johnny Guitar (1954), n'a de cesse de le venger. Il enfile donc deux shotguns de part et d'autre de son cheval et se met sur la piste des truands. Voilà du western classique à la trame éprouvée, un de ces westerns produits à la chaîne dans les années 50 qui annoncent le basculement du genre vers la télévision. Lesley Selander est un artisan représentatif, signant des dizaines de titres entre 1936 et 1968, passant au petit écran à la fin des années 50 pour les séries Lassie et Laramie. Du travail sans génie mais carré, parfois inspiré comme ici, dans un plan où un cavalier passe une rivière dans laquelle joue le reflet du soleil.

Photographie : Notre cinéma.com

16:51 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (5) | Tags : lesley selander, western | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

22/07/2010

Les derniers jours du monde

[...] Ainsi, Les derniers jours du monde s'ouvre sur de belles scènes, des plans larges en Scope de Biarritz et du rivage Atlantique, l'océan dans sa puissance, la lumière si vive de la côte Basque captée dans toute sa beauté par la photographie de Tony Arbogast. Les informations sur la fin du monde sont données par petites touches comme dans un film de George Romero. Il y a une atmosphère comme on dit. Mais assez vite se greffe l'étrange histoire d'amour de leur héros, Robinson joué par Mathieu Amalric, avec l'improbable mannequin call-girl Laetitia jouée par Omahyra « Chic Punk » Mota. Une histoire dans laquelle s'exprime l'érotisme direct des Larrieu. Trop direct pour être érotique, en fait. Les aventures sexuelles de Robinson prennent le pas sur le récit apocalyptique et les deux peinent à cohabiter pour reprendre le cri d'amour du crapaud. J'ai retrouvé là quelque chose qui m'avait gêné dans Le plaisir de chanter (2007) de Ilan Duran Cohen, aimable comédie d'espionnage dont le loufoque finissait étouffé par trop de scènes de sexe explicite dont l'effet de réel (nu, on ne triche pas) parasite la fantaisie du récit. Ainsi la très belle scène de l'exploration de Paris plongé dans l'obscurité totale par un Robinson qui éclaire les façades avec sa lampe torche (ambiance magique et terrifiante) est suivie d'une scène où notre couple cours tout nu dans une ville éclairée comme tous les soirs avec l'agitation ordinaire maintenue en arrière-plan. C'est peut être amusant de faire courir Amalric et Mota à poil dans la rue, mais c'est gratuit et aux limites du ridicule. Dans un autre registre, les plans documentaires de la féria à Pampelune avec ses grandes foules raccorde mal avec les plans de fiction qui veulent nous faire croire au chaos qui approche. Disons que c'est à peine mieux que l'apocalypse romaine filmée par Dario Argento dans La terza madre (2007).

Chronique complète sur Kinok

Vu par Ed de Nightswimming

Photographie capture DVD Wild Side

08:20 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : arnaud et jean-marie larrieu | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

21/07/2010

C'est curieux chez les marins ce besoin de faire des phrases

Non moins étrange est la relation entre les gens de cinéma, les acteurs souvent, les réalisateurs parfois, et les cinéphiles, quand les premiers disparaissent. On ne les connaît généralement qu'à travers leurs rôles et leur personnage public mais ils nous sont proches. Leur rendre hommage, c'est revenir sur une sorte de compagnonnage intellectuel, sur une filmographie qui recoupe notre propre parcours d'amateur de pellicule. Il y a parfois des surprises à se retourner ainsi.

Prenons Bernard Giraudeau qui a certainement eu une belle vie et une carrière remplie. Il me donnait une impression de proximité et de régularité. Pourtant, en regardant sa filmographie, j'ai eu un peu la même impression qu'avec Paul Newman. Rien ne ressortait ou si peu de chose. Quelques solides nanards, beaucoup de films moyens, des souvenirs lointains et bien pâles. Pas désagréables mais rien de fort, à l'image de son film Les caprices d'un fleuve (1996), beau projet trop sage. Que me reste-il de Bernard Giraudeau ? L'impression laissée par Bras de Fer (1985) de Gérard Vergez, le souvenir amusé du démarquage de western italien Les longs manteaux (1986) de Gilles Behat, oublié et difficilement visible, le prêlat onctueux de Ridicule (1996) de Patrice Leconte et le regret de n'avoir jamais vu Poussière d'ange (1986) dont on dit tant de bien.

Cela pourra paraître étrange, et un peu pervers (on ne se refait pas), de mettre cette disparition partout célébrée en regard de celle d'Alfredo Sanchez Brell dit Aldo Sanbrell, Sambrell et une bonne dizaine de pseudonymes. Il est resté finalement sur son lit d'hôpital à Alicante. Sanbrell est à l'opposé de Giraudeau. C'est un second rôle avant tout, et il a tout fait. Sa filmographie compte 160 films selon IMDB pour le cinéma et la télévision et il y a là-dedans des films épouvantables par paquet de douze, des films insipides à mourir. Mais Sanbrell traverse trente ans de l'histoire du cinéma et la route de cinéastes comme Nicholas Ray, David Lean, Luis Bunuel, Vittorio Cottafavi, Richard Fleischer ou Tom Gries. Avec son allure emblématique du western italien, il aura contribué à son niveau à en créer le mythe, à en définir les codes. Il a joué dans les cinq westerns de Sergio Leone, dans deux Sergio Corbucci majeurs (l'admirable vilain de Navajoe Joe en 1966) et dans les meilleurs films de Damiano Damiani (Quien sabe ? En 1966) et Sergio Sollima (Faccia a faccia en 1967). Avec Aldo Sanbrell, nous sommes dans la légende. Inutile de dire que cela me parle d'une tout autre façon.

Et au rayon des icônes, je viens d'apprendre la disparition de la belle Vonetta Mc Gee, la partenaire de Jean Louis Trintignant dans Il grande silenzio (Le grand silence – 1969) de Sergio Corbucci. Elle avait aussi joué pour John Huston et Clint Eastwood. Madame, serviteur.

05:48 Publié dans Acteurs, Actrices, Cinéma | Lien permanent | Commentaires (5) | Tags : bernard giraudeau, aldo sanbrell, vonetta mc gee | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

20/07/2010

35 films en deux minutes

35mm de Felix Meyer (dégoté sur le site du Monde)

09:27 Publié dans Cinéma, Curiosité, Web | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : felix meyer, animation | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

17/07/2010

L'illusionniste

Si vous aimez le cinéma de Jacques Tati, vous aimerez L'illusionniste, le nouveau film d'animation de Sylvain Chomet, l'homme de La vieille dame et les pigeons (1996) et des Triplettes de Belleville (2003). Chomet a adapté un scénario inédit du grand Jacques écrit dans le milieu des années 50. Son héros est un nouveau monsieur Hulot, avec pipe je vous prie, Tatischeff sur les affiches des spectacles de l'illusionniste de fiction, Tati tout court quand il transporte partout sur lui une photographie de Sophie… Tatischeff. L'effet miroir culmine dans une très belle scène, émouvante, quand l'illusionniste entre dans un cinéma nommé le caméo, pour y voir Mon Oncle (1958) le film de Jacques Tati. Le personnage dessiné et animé contemple son modèle tout à la fois de fiction et réel, l'image cinéma de sa fiction. Ah, c'est troublant, c'est autre chose que Matrix. L'illusionniste est ainsi un film inédit de ou avec Tati, au choix, tant Chomet retrouve le ton, le type d'humour, le style du grand bonhomme.

Si vous aimez le cinéma de Charlie Chaplin, vous devriez aimer L'illusionniste. Le film de Sylvain Chomet évoque deux grands classiques du génie à moustache et chapeau rond. La relation de Tatischeff, artiste illusionniste qui sort un lapin plutôt féroce de son chapeau, et de la jeune écossaise rêvant de la grande ville (Édimbourg en l'occurrence, magnifiquement imaginée), est proche de celle du vieux clown ver-de-terre Calvero et de l'étoile rêvant de danse de Limelight (Les feux de la rampe – 1951). La dimension amoureuse étant ici orientée vers une relation père-fille. Les efforts stoïques de Taticheff pour trouver à tout prix du boulot et multipliant les tâches ingrates pour donner du rêve à la jeune fille, sont du même ressort que ceux du vagabond décidé à aider la jeune aveugle de City Lights (Les lumières de la ville – 1929). Même mélange de bonne volonté et de maladresse du personnage, même précision de la part du metteur en scène dans la description pointue d'univers professionnels (ici un garage). De Chaplin, Chomet retient le choc d'une réalité sociale (L'entrée radicale dans la société de consommation à la fin des années 50) avec un personnage inadapté mais décidé à en découdre pour s'insérer. Une différence fondamentale d'avec Keaton qui reste toujours à distance et, à la moindre occasion, tente de fuir le réel ou le plier à sa fantaisie.

Si vous aimez le cinéma de Federico Fellini, vous devriez être sensibles à L'illusionniste. Sensibles à cet univers du Music-Hall avec ses vieux clowns sur le retour, un peu suicidaires, ses ventriloques clochardisés, ses acrobates gominés, son public clairsemé, ses patron de théâtre adipeux, ses imprésarios baratineurs, le monde idiot de la publicité, la vulgarité de la distraction moderne (la parodie savoureuse des Beatles avec les inénarrables Brittons). Nostalgie, amertume, derniers éclats de rire, précision d'un savoir faire qui n'intéresse plus personne, la dimension fellinienne du film de Chomet ajoute une dose de noirceur, quelque chose de ce subtil équilibre entre comédie et drame qui constitue le cœur du cinéma italien de la grande époque.

Si vous n'aimez ni le cinéma de Tati, ni celui de Chaplin, ni celui de Fellini, vous pouvez toujours méditer les immortelles paroles de Michel Poiccard.

Heureusement pour lui, le cinéma de Sylvain Chomet ne se réduit pas à une simple équation de la forme X = T + C + F. Et si vous avez aimé les films précédent de l'un des chefs de file de l'animation française des quinze dernières années, vous ne devriez avoir aucun problème avec ce film-ci. Mélange d'impressionnisme, de précision dans le détail, de goût pour les plans virtuoses (une vue d'ensemble d'Édimbourg à tomber par terre), une utilisation aussi habile que poétique des effets (brume, pluie, lumière), l'art de Chomet dans L'illusionniste surpasse celui des Triplettes de Belleville. Le film est à la fois plus clair au niveau du dessin (moins chargé donc plus lisible) et plus fluide au niveau des mouvements. Assurant le montage, le réalisateur contrôle parfaitement un récit à la trame ténue mais aux nombreuses ramifications et multiples personnages. Il privilégie les séquences qui font bloc esthétiquement comme la course poursuite dans le théâtre avec le fichu lapin en ouverture, ou le voyage vers l'Écosse, scène théoriquement de transition qui devient un véritable morceau de bravoure avec multiplication des moyens de transports, l'utilisation de la météo qui ménage les effets de découverte (la brume encore) et le dépouillement des décors qui correspond à la sensation d'arriver au bout du monde. Il faudrait encore parler de la finesse des mouvements, qui compense la sobriété des expressions des visages.

L'illusionniste pourtant n'est pas un film si évident. J'y suis allé en famille et, quand pour répondre aux inquiétude de ma compagne concernant la compréhension de notre fille de quatre ans, j'ai dit pour plaisanter : « Je ne t'ai pas dit que c'est en tchèque non sous titré ? », je ne croyais pas si bien dire. Non que le film soit en tchèque, mais Chomet a véritablement repris les procédés de Tati. C'est à dire que le film a peu de dialogues et que la plupart d'entre eux sont incompréhensibles, bredouillés, couverts par d'autres bruits, interrompus et que, faute de tchèque, une grande partie d'entre eux sont en Gàidhlig ou gaélique écossais non sous-titré. Ce qui ne vaut pas mieux que le tchèque pour qui ne parle aucune de ces deux langues. C'est à dire que les gags sont très travaillés, d'un humour pince sans rire assez sophistiqué et que malgré la trame chaplinesque et les accents felliniens, le scénario est prétexte avant tout à un comique de situation, gestuel, presqu'abstrait dont on se rend compte tout à coup que l'on en a plus l'habitude. Mais si. Soyons honnêtes, si Tati est aujourd'hui panthéonisé, quel est son impact populaire ? Quelle est la dernière diffusion télévisée d'un de ses films sur une chaine généraliste ? Et qui va aller voir les reprises des films de Pierre Etaix mis à part la poignée de combattants nostalgiques qui ont pétitionné pour qu'il puisse récupérer les droits de ses films ? Vous me direz qu'on s'en fiche et que l'important n'est pas là et vous aurez raison. Mais c'est ainsi que j'interprète les semi-déceptions de plusieurs commentateurs et les accès de perplexité de certains spectateurs. L'illusionniste n'est pas un film simple, c'est un film d'animation sombre et mélancolique dont le ton va a contre-courant de ce qui se fait dans le genre. Ce qui me rassure, c'est que Chomet ait malgré tout pris ce risque fou et que ma fille, et bien ça lui a plu, surtout le lapin.

L'avis de Pascale

Et celui de Ed sur Nightswimming

Sur la Kinopithèque (Par Benjamin)

Sur En salles

Chez Dasola

Photographies : © Pathé Distribution

15:58 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : sylvain chomet, animation | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

14/07/2010

Le sabreur solitaire

De la poésie pure. « Si ton dard arrive à décrocher ma fleur, tu pourras annoncer à nos amis notre mariage » minaude Yun Piao-Piao au chevalier Hsiang Ting au milieu d'un parterre de fleurs d'un jaune éclatant digne d'une film d'Akira Kurosawa. Le couple flirte dans l'une de ces forêts irréelles et immémoriales de la Chine médiévale de toutes les aventures. La bande son est saturée de chants d'oiseaux, les couleurs vives baignées de soleil. La jeune femme dépose un voile sur le visage de son amoureux. Le geste est sublime. Préparant un mauvais coup, une troupe de bandits survient et dérange le jeu des sages amants. Noblement méprisant, Hsiang Ting poursuit sa discussion puis sa lame jaillit, éclair d'argent, et déchire les spadassins les plus hardis. Par groupe de trois ou quatre. A se demander pourquoi ils s'obstinent à l'approcher. Ceux qui avancent n'ont pas le temps d'esquisser un geste qu'ils tombent comme épis mûrs en un jaillissement rouge, avec un cri de douleur, un son de métal et une ultime convulsion. C'est bien là la signature du réalisateur Chang Cheh.

Ti Lung, c'est un peu John Wayne. Grand, fort et digne. La démarche souple et le geste assuré. Il est le héros noble et droit, portant les idéaux de justice et il faudrait que je mette des majuscules partout. Parfois trop sûr de lui, il peut lui en coûter la vie. Timide en amour, il est habile aux armes et courageux sans être un virtuose.

David Chiang fonctionne de manière complémentaire, comme Montgomery Clift ou Dean Martin aux côtés du Duke. Chiang en a la beauté charismatique, le regard intense, la démarche un peu cassée mais d'une vivacité de danseur. Il est le héros romantique et torturé, égoïste parfois, obsédé souvent par son sens de l'honneur jusqu'au-boutiste qui lui fait mépriser la femme, s'investir dans la vengeance ou se trancher le bras par orgueil. Sa science des armes est redoutable. Il a en lui quelque chose des héros du western italien, vitesse, précision, tendance au masochisme et besoin pathologique d'accomplir son destin. Seule différence de taille, il méprise aussi l'argent.

Dans ce premier film du couple, Chang Cheh s'en tient à un triangle classique. Yun Piao-Piao tombe sous le charme de Yi Lo, suscitant la jalousie de Hsiang Ting et son désir d'en découdre. Pour les amateurs de double sens, cette jalousie cache mal l'admiration du chevalier pour le sabreur solitaire et une trouble attraction. Hsiang Ting se rend compte rapidement qu'il est surclassé par Yi Lo et les deux hommes vont s'allier pour combattre le méchant incarné par l'inoxydable Ku Feng et ses hordes de tueurs.

Au temps de sa splendeur critique, John Woo était loué pour ses scènes d'action chorégraphiées comme des ballets de comédie musicale. Inutile de chercher plus loin d'où cela vient. Woo a été l'assistant de Chang Cheh. Toute la mise en scène du réalisateur chinois, les cadrages en somptueux CinémaScope (enfin, le Shawscope), les élégants mouvements de caméra, les effets millimétrés du montage sont là pour mettre en valeur les gestes des protagonistes. On prend le temps de montrer les enchaînements comme Vincente Minelli filmait les pas de Fred Astaire et Cyd Charisse. On souligne la rapidité d'un coup d'un bref recadrage. On suspend un geste. Pour être sanguinolents, les combats n'en sont pas moins stylisés à l'extrême. Complètement irréalistes, ils relèvent des ballets et des codes de l'Opéra de Pekin (Où fut formé David Chiang). Chang Cheh utilise les trampolines pour faire voler ses acteurs, mais d'une façon qui paraîtra sobre en regard des délires actuels. Avec son chef opérateur Kung Muto, Chang Cheh joue sur les couleurs, les uniformes des hommes de troupe, les costumes des héros et des méchants, le rouge du sang bien sûr et accentue l'aspect irréel des décors de studio dont l'artificialité est revendiquée. Le méchant surgit de derrière un buisson comme de derrière une toile peinte et le combat final a lieu dans une symbolique et improbable pagode. Dans les courbes des gestes, des enchaînements martiaux, on peut voir sans doute quelque chose de l'art de la calligraphie.

Ces arts traditionnels dont une partie peut échapper au spectateur occidental, Chang Cheh les traite d'une manière toute cinématographique, moderne pour 1969. Son style puise dans sa fascination pour le western, tant américain qu'italien, le chambara ou film de sabre japonais (qui entretien lui même des rapports avec le western) et les films de la série James Bond. Emprunt amusant qui passe par la musique, les gadgets, les méchants diaboliques et une façon de faire progresser le récit. Dans ce film, en particulier on trouve une très belle séquence de générique avec ombres psychédéliques du plus bel effet que Maurice Binder n'aurait pas reniée.

Du western, j'ai évoqué combien les prouesses de David Chiang se rapprochaient de celles des héros de Sergio Leone ou Sergio Corbucci. Il y a une très belle scène, toute en tension, où les deux héros se mesurent autour d'un repas sous les beaux yeux de Yun Piao-Piao, comme le faisaient Lee Van Cleef et Clint Eastwood chez Leone. Les ralentis de Chang Cheh ont été, dit-on, inspiré par ceux de Sam Peckinpah. Il utilise volontiers cet effet ici, soit pour mettre en valeur les mises à mort ou magnifier le combat final de David Chiang. Il en use aussi de façon plus poétique quand Chiang, tout en bondissant, taille un rideau d'herbes pour s'en faire une couche à même le sol, le tout dans le même mouvement. Poésie pure.

Have Swod, will travel est resté inédit jusqu'ici, oeuvre d'un beau classicisme, à la fois sauvage et raffiné, porté par une très belle partition originale (c'est suffisamment rare pour être noté) de Wang Fu Ling, qui sait faire alterner tension, action violente et temps plus calme où vivent les héros de cette Chine de toutes les aventures.

Le DVD

Sur Sueurs froides

Vu par Raphaël de Le film était presque parfait

Sur HKcinémagic (belle galerie de photographies dont est tirée l'affiche ci-dessus)

23:08 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : chang cheh | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

06/07/2010

Plein sud

Ce que c'est que de se laisser guider par sa passion des belles actrices. Léa Seydoux est très belle. Pour Sébastien Lifschitz, elle est Léa (tiens), enceinte et pas très heureuse de l'être. Son frère, Mathieu, est beau comme James Dean. Tous les deux taillent la route et sont pris en stop par Sam, beau comme un demi-dieu grec, qui descend vers le sud (c'est original) pour y régler une vieille histoire de famille. Mathieu est amoureux de Sam, alors le couple s'incruste. Sam fait plutôt la gueule, mais il garde le couple. A l 'occasion d'une halte, Léa embarque Jérémie qui est beau comme... enfin, c'est un autre beau mec. Plein sud (2009) est le récit de leurs aventures et de ce qui en advint. Ou presque. La voiture de Sam est une américaine, une Ford break des années 70. Elle fait penser à la Chevrolet des compères du Plein de super (1976) d'Alain Cavalier mais la comparaison s'arrête là. Ou bien elle se ferait au détriment du film de Lifschitz.

La suite sur Kinok

Le DVD

Photographie : capture DVD MK2

Le film sur Scenaristes.biz

21:07 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (9) | Tags : sébastien lifschitz | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

30/06/2010

Godard parle de Film Socialisme

Le 18 juin 2010 au Cinéma des Cinéastes, Une vidéo d'ARTE TV. Merci à Charles Tatum pour l'avoir publiée et m'avoir mis sur la piste.

13:24 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (11) | Tags : jean-luc godard | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

28/06/2010

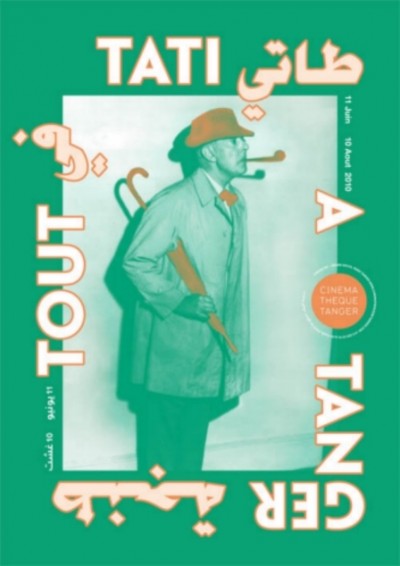

Avec pipe

Très jolie affiche réalisée pour la rétrospective Tout Tati à Tanger à la cinémathèque de Tanger.

22:59 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jacques tati | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

26/06/2010

Allure

Dans A bout de souffle (1960), Jean-Paul Belmondo se passe le pouce sur les lèvres comme Humphrey Bogart dont il essaye d'avoir l'allure. Moi, longtemps, non seulement je ne me suis pas couché de bonne heure, mais j'ai essayé de me tenir comme John Wayne, d'avoir ce mouvement de bassin souple et assuré. Un rêve inaccessible avec plus de vingt centimètres de moins que le Duke. Et puis, j'ai fini par apprendre qu'il avait mis près de dix ans à prendre le coup. Reste que j'aime bien saisir un poteau, le bras tendu, oscillant doucement. Parfois, quand je parle en public, il m'arrive par réflexe de prendre mon bras gauche avec ma main droite, juste au dessus du coude, pour me donner une contenance. Au début des années 80, j'ai été très marqué par les allures de Harrison Ford en Indiana Jones et de Mel Gibson en Max (Mad). Je ne suis pas trop cuir, mais avec ma première paye, je me suis payé un chapeau marron avec la bande. Et quelques années plus tard, en vacances au Portugal, ce sont mes amis qui m'ont empêché d'acheter un véritable fouet souple, arguant que j'aurais l'air ridicule avec ça au côté. Je porte toujours le chapeau à l'occasion. Il paraît qu'il faut le faire vieillir. Gary Cooper, dit-on, en avait un tout cabossé auquel il tenait beaucoup, plein de taches et de toiles d'araignées. La légende...

Photographie : source blog La dolce vita

17:02 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (6) | Tags : john wayne, david chiang, nanni moretti | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

24/06/2010

Studio Harcourt

Le prestigieux Studio Harcourt de Paris vient de prendre une initiative comme je les aime : mettre sur Wikipedia, en Creative Commons s'il vous plaît, environ 80 de ses fameux portraits. Il ne cesse de s'en ajouter de nouveau et nous en sommes déjà à la lettre G. l'occasion de découvrir et faire partager les clichés glamour de Sabine Azéma, Jean Hugues Anglade, Richard Anconina, Marianne Basler, Julie Depardieu, Emilie Dequenne ou Ariane Ascaride. Et puis, Ô joie sans pareille, deux de mes favorites :

Source : Wikipedia

Le site du Studio Harcourt

16:03 Publié dans Cinéma, Web | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : studio harcourt, photographie, jeanne balibar, hélène de fougerolle | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

23/06/2010

Le jour ou Dieu est parti en voyage

[...] Van Leeuw, chef opérateur pour Bruno Dumont et Claire Simon, réalise ici son premier film. Il propose une toute autre voie. Il choisit de s'attacher au parcours d'une Tutsie parmi tant d'autres, Jacqueline, employée par une famille occidentale qui fuit dès les premiers jours, la cachant dans les comble de leur villa. En quelques plans, Van Leeuw règle le problème de l'attitude occidentale. Quelques regard éperdus, quelques gestes d'une affection ambiguë balayée par la violence qui rend béant le fossé entre les deux mondes. Van Leeuw reste aux côtés de Jacqueline, terrorisée dans sa cachette, désespérée à la découverte du cadavre de ses enfants, fuyant dans la jungle, découvrant et soigna tun homme blessé, survivant avec lui, se murant dans un mutisme, choquée, déjà en retrait du monde. L'idée est ambitieuse de faire le portrait sans affectation d'une victime ordinaire, devenant exemplaire. Une sorte d'allégorie que l'on a pu comparer non sans raisons à la Mouchette (1967) de Robert Bresson. Il faut saluer à ce point la performance toute en sobriété de Ruth Nirere qui charpente le film et dont c'est le premier rôle. Van Leeuw multiplie les saynètes détaillant les gestes de la survie : se cacher, manger, fuir, boire, attendre, qui amènent Jacqueline à devenir une sorte d'animal sauvage, se dépouillant de ses ultimes objets venus de la civilisation, sa montre, son crucifix (le Rwanda est un pays très catholique). La caméra est posée, le découpage précis qui se fixe sur les gestes, voire sur leur répétition comme dans la façon dont Jacqueline soigne la blessure de son compagnon en urinant dessus, à l'ancienne. L'ensemble se déroule au sein d'une nature somptueuse mise en valeur par la photographie de Marc Koninckx. Les premiers plans, Jacqueline et les enfants de ses patrons dans un moment de détente, sont comme une image d'un paradis perdu. Une idée de la beauté profonde de l'Afrique. Mais la nature est par la suite un refuge indifférent, un peu comme chez Terrence Malik. Pas de musique bien sûr mais une bande son très travaillée autour des bruits de la jungle et les voix lointaines, les cris, qui matérialisent la terrible menace des milices qui traquent le couple aux abois. Sobriété, formalisme, rigueur. On sent que Van Leeuw lorgne vers l'épure à la Robert Bresson.

L'article complet sur Kinok

Photographie : copyright MK2 Diffusion

22:00 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : philippe van leeuw | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

20/06/2010

Quien sabe ?

Le western du mois, sur le Forum Western movies, c'est Quien sabe ? (El Chuncho) de Damiano Damiani. Bonne occasion de ressortir l'article que j'avais publié ici il y a presque cinq (!) ans. Qui irait aller chercher si loin sur ce blog ?

«Quien Sabe ?» (Qui sait ?), c'est la réponse lancée par El Chuncho à Bill «El Niňo» Tate qui lui demande pourquoi il doit le tuer. «Il doit y avoir un pourquoi !». «Quien Sabe ?». Et Chuncho abat Tate sur la plateforme du train qui le ramène aux États Unis.

Quien Sabe est le premier western de Damiano Damiani, réalisé en 1966 sur un scénario de Salvatore Laurani adapté par Franco Solinas. Mais c'est un peu plus qu'un western : un film d'aventure politique situé dans le Mexique révolutionnaire des années 1910-1915. En cela, il est le film matrice de ce que l'on appelle le western Zapata, une forme particulière du genre qui trouve dans les révolutions mexicaines un prétexte à des aventures exotiques hautes en couleurs et propices aux réflexions sur les rapports nord-sud. Prétexte aussi, dans le contexte des bouillonnantes années 65-70 à des discours très engagés, notamment à la critique de l'interventionnisme des États Unis au Vietnam comme en Amérique du Sud.

Ne nous y trompons pas, le cinéma américain lui même, et le premier, a été fasciné par ces terres et ces époques troublées. De Viva Villa (1934) de Jack Conway et Howard Hawks à The wild bunch (La horde sauvage - 1969) de Sam Peckinpah en passant par Bandido Caballero (1956) de Richard Fleischer, Vera Cruz (1954) de Robert Aldrich ou The professionals (Les professionnels – 1966) de Richard Brooks, on retrouve les éléments clefs du genre : américains désabusés ou idéalistes engagés au côtés des révolutionnaires, présence de troupes étrangères, intrigues politiques, armements modernes (ah, le fétichisme des mitrailleuses !) et réflexions sur le néo-colonialisme, l'impérialisme, le capitalisme et la révolution. Mais, grandes figures historiques mises à part (comme dans Viva Zapata (1952) d'Elia Kazan), le personnage principal est un américain bon teint, incarné par d'aussi fortes personnalités que Robert Mitchum, Gary Cooper ou Burt Lancaster.

Quien Sabe et le western italien à sa suite vont changer le point de vue. Son héros, c'est le mexicain, et pas une grosse tête, non, plutôt un bandido de base, un péon frustre, un révolutionnaire de proximité. Incarné par Gian Maria Volonte (Chuncho), Tomas Milian (Cucillo, Tepepa) ou Rod Steiger (Juan), ce nouveau héros répond d'abord à des considérations pratiques. Les acteurs et figurants italiens et espagnols (voire cubains comme Milian) sont bien plus crédibles en sud-américains qu'en yankees. Il suffit de voir les incroyables galeries de visages proposées par ces films tournés à Almeria ou Rome pour se convaincre de la justesse de ce choix. Le discours suit. En inversant le point de vue, les auteurs italiens éliminent les angoisses existentielles, les remords nostalgiques et les mauvaises consciences désabusées qui traversent le Rio Grande. La révolution reprend chair et sang. Elle expose ses véritables enjeux : la terre, le travail, le pain, la dignité, la justice... l'émancipation d'un peuple. Elle cesse d'être une sorte d'idéal romantique et désincarné comme le fait violemment remarquer Juan à Sean dans une mémorable sortie de Giù la testa ! (Il était une fois la révolution - 1971) de Sergio Leone. Elle redevient l'expression radicale de revendications sociales et politiques et les films ne font l'impasse ni sur ses contradictions, ni sur ses injustices, ni sur sa violence qu'elle soit exercée par les révolutionnaires ou par les forces de la répression.

El Chuncho est donc un bandit mexicain qui attaque les trains pour voler des armes qu'il revend au général Elias, héros révolutionnaire du moment. Au cours d'une attaque, il rencontre Bill Tate, jeune américain tiré à quatre épingles qui manoeuvre habilement pour intégrer la bande. On comprend vite que son objectif est d'approcher le fameux général. Arrivé à ce point, si vous n'avez pas vu le film et tenez à conserver le suspense, je vous déconseille de continuer. Bon. Le film fonctionne parce que son enjeu se déplace de cette intrigue somme toute banale sur l'étrange relation qui va se nouer entre Chuncho et Tate.

Le mexicain se prend d'une amitié brut de décoffrage pour le jeune et pâle gringo qu'il surnomme affectueusement «El Niňo», le gamin. Un gamin qui semble décalé et vulnérable au sein de cette humanité hirsute et débraillée. Mais d'entrée, Damiani nous montre un homme décidé, d'une arrogance tranquille, capable de tuer avec le plus grand sang froid et d'une intelligence redoutable dans la manipulation. Chuncho, lui, est frustre. Il a du mal à s'exprimer, il a du mal avec les mots qu'il semble toujours découvrir. Il s'emballe pour un oui, pour un non, mais son amitié pour Tate est entière et il ira jusqu'à tuer l'un de ses compagnons pour défendre El Niňo. Il est d'ailleurs le premier surpris de la violence du sentiment qu'il éprouve. Sous entendus homosexuels penseront certains. L'intelligence de Damiani et de Solinas est d'entretenir le doute tout en exploitant les pistes parallèles. Ainsi Tate est réfractaire aux charmes d'Adelita (sensuelle Martine Beswick) mais on ne sait jamais si c'est par goût sexuel ou par souci d'efficacité dans sa mission. Il y a aussi la belle scène, vers la fin, où Chuncho explore le sac de l'américain, scène à la fois troublante quand Chuncho découvre les objets de toilette et complètement intégrée dans l'intrigue par la révélation finale de la fouille. Lou Castel, qui venait de faire I pugni in tasca (Les poings dans les poches – 1965) de Marco Bellocchio, prête à Tate son physique délicat et joue habilement entre froideur et ambiguïté.

Dans le même temps, on ne sait pas vraiment quelle est la nature des sentiments réels de Tate pour Chuncho. Même s’il le manipule sans états d’âme et qu’il va jusqu’au bout de son mensonge, on le sent plusieurs fois ébranlé par cette sincérité qui émane du mexicain. Il comprend mal que Chuncho lui sauve par deux fois la vie, la première fois dans l’hacienda contre ses propres hommes et la seconde fois quand il refuse de l’abandonner en pleine crise de malaria. C’est peut être ces gestes qui l’amènent à l’étonnant retournement final lorsque Tate se révèle avoir « joué franc jeu » avec Chuncho et, après lui avoir remis sa part de la prime pour l’assassinat d’Elias, veut l’emmener aux Etats-Unis. Là ou il fait une erreur qui va se révéler fatale, c’est qu’il plaque sur le mexicain, homme de groupe et de bande, son schéma individualiste d’américain. Lorsqu’il passe, arrogant et raciste, devant le groupe de péons qui fait la queue au guichet de la gare, il amène Chuncho, bien qu’incapable d’analyser ce qui se passe alors, à se rendre compte d’une différence essentielle entre lui et le jeune homme. « Quien sabe ? » Chuncho se retrouve lui-même, refuse de suivre Tate, l’abat et découvre enfin la véritable nature des pulsions des révolutionnaires, lui qui n'en était que la caricature.

Contrairement aux dispositifs des autres films du même genre, ce n’est pas l’étranger qui donne des leçons de révolution au péon (Il mercenario, Companeros, Giù la testa), ni l’étranger qui prend conscience de la justesse de la « cause » (dans les films américains souvent) mais le péon qui prend conscience par lui-même de la façon dont on l’utilise. Ces révélations douloureuses passent admirablement dans le jeu de Gian Maria Volonte, tour à tour hâbleur, excessif, contrarié, anéantit, abrutit, conquérant et, in fine, libéré. A l’image de ce personnage plus complexe qu’il n’en a l’air le film, malgré des sympathies évidentes, développe un discours nuancé alternant scènes d’actions, scènes presque bouffonnes (comme celle ou un soldat tire les moustaches de Chuncho) et scènes plus tragiques. Ainsi la complexe attaque de train du début se conclut par l’exécution sommaire des soldats survivants sur une musique poignante de Luis Bacalov. Là, Damiani se place du point de vue des femmes de ces soldats, présentes dans le train. Et l’on se rappelle les avoir vus ensembles lors des premiers plans, l’un avec sa guitare, l’autre en train de coudre. Et ces simples figurants acquièrent une dimension humaine qui rend insupportable leur exécution froide.

Alternativement la mise en scène met en avant la violence faite aux hommes, quel que soit le côté pour lequel ils combattent. Il y a de très belles idées comme lorsque le propriétaire terrien donne sa montre à son domestique avant d’aller se faire fusiller et lui dit : « Contento, no ? ». A l’exception de la pirouette finale, Damiani est proche de Léone qui dénoncera cinq ans plus tard les contradictions de la révolution et l’engrenage absurde de la violence. La plupart des personnages du film en font un usage immodéré et motivé par le pouvoir ou l’argent. Il est d’ailleurs significatif que le seul personnage qui se conduise de façon désintéressée soit un illuminé, « El Santo », joué avec sa sobriété habituelle par Klaus Kinski (je me moque, j’aime beaucoup son jeu un peu barré). Proche mais quand même. Damiani (comme Solinas) est engagé, Léone est plutôt moraliste. Alors politique certainement, Quien Sabe est le bel exemple d’un cinéma capable d’intégrer la réflexion à l’action. Un cinéma capable de prendre parti et de le faire par la seule force de ses images.

Photographies : Morricone.cn, Cinexploitation forum, Syu-wa

22:42 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : damiano damiani | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

17/06/2010

Fast times at Ridgemont High

Qui n'a jamais vu Phoebe Cates, fantasmée par Judge Reinhold, sortir telle une nymphe en bikini rouge d'une piscine, au ralenti s'il vous plaît, l'oeil allumé de luxure, susurrer « Hi Brad, you know how cute I always thought you were », puis s'avancer, au ralenti toujours, sur Moving in Stereo de The Cars tout en dégrafant son haut par devant, n'a jamais rien vu au cinéma.

C'est aussi un film assez franc et décontracté quand il aborde le sexe et la drogue (douce), sans fausses audaces ni pudibonderie. Il y a notamment un nu émouvant de Jennifer Jason Leigh dont c'est l'un des tout premiers rôles au cinéma. Elle aussi. L'atout majeur de Fast times at Ridgmont High réside dans sa distribution : une très belle collection de jeunes acteurs promis à un destin glorieux. Phoebe Cates, j'en étais tombé amoureux en 1984 quand elle apparu dans le Gremlins de Joe Dante. Elle aurait pu être une grande actrice si elle n'avait épousé Kevin Kline et suspendu sa carrière. Délurée, assurée, ses grands yeux noirs sont inoubliables. Jennifer Jason Leigh montre l'étendue de son talent dans le rôle de la copine de Cates, naïve, passant de garçon en garçon. Elle a le rôle le plus complexe du film et les moments les plus graves, en particulier les jolies scènes de son avortement, traités sans pathos, dans toute leur froide banalité (Les questions d'argent, la lâcheté du garçon, l'hôpital, la souffrance intime, le réconfort fraternel). Au rayon des grands moments, les deux filles offrent une leçon technique de fellation au restaurant universitaire, à l'aide de carottes qui valent leur pesant de cacahuètes. Avant de devenir le faire-valoir d'Eddie Murphy, Judge Reinhold joue ici le grand frère de Leigh, un personnage pas trop sympa, difficile à saisir, bénéficiant de quelques scènes gratinées dont le fantasme sur Cates. Nicolas Cage, portant encore le nom de Coppola et Éric Soltz y font de la figuration intelligente et Forrest Whittaker campe, bien avant Charlie Parker, un footballeur cartoonesque de sa lourde démarche caractéristique.

Curiosité assez excitante, le film arrive par éclairs à saisir quelque chose de ce moment si bref, juste avant l'âge adulte. Il bénéficie d'une bande son assez formidable avec The Cars, on l'a dit, Jackson Browne, Tom Petty and the Heartbreakers, Led Zeppelin, Eagles, The Go Go's et la géniale Wooly Bully deSam the Sham & the Pharaohs. Rien que ça ! En outre Fast times at Ridgmont High se trouve assez facilement pour une poignées de figues. Pas d'excuses pour manquer le bikini rouge de Phoebe.

Photographie (bas) : 20/20 Filmsight

23:00 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : amy heckerling | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

12/06/2010

Avatar (et coquecigrues)

Dans son texte sur Film Socialisme (2010) de Jean-Luc Godard, Buster du blog Baloonatic oppose ce film à Avatar (2009) de James Cameron « Et pas seulement à cause du capitalisme new age de la grosse fantasia cameronienne (dont je ne suis pas fan sans être pour autant réfractaire), sachant que Film socialisme semble aussi un bide retentissant, mais parce que le film de Godard c’est le contraire de l'esthétique du jeu vidéo et de son principe d’immersion. ». Il se trouve que j'ai vu le film de Cameron juste avant Cannes et donc juste quelques jours avant le Godard. Pas forcé, non, mais sans grand enthousiasme. C'est ma compagne qui a acheté le DVD mais n'en concluez pas trop vite que je cherche à me défausser. Je pense que j'aurais fini par le voir un jour ou l'autre. A plat donc et je commencerais par faire un sort au relief. « L'Art ne souffre pas d'être privé d'une dimension – quelle qu'elle soit. C'est au contraire dans cette privation qu'il trouve sa liberté d'interprétation, sa force d'inspiration. L'Art n'est ni sourd, ni muet ni aveugle. Mais il restera plat » écrivait Jean-Luc Fromental en conclusion d'un Métal Hurlant Spécial Relief de 1983. Le relief n'existe pas. Ou plutôt la technique n'existe que comme gadget de série B, ce qu'étaient les films des vagues des années 50 puis 80 (Un ou deux cas mis à part). Vous me direz que les gros budgets d'aujourd'hui fonctionnent sur des ressorts de série B et vous aurez bien raison. Le relief, ça sert donc à amuser le spectateur en lui balançant des trucs et des machins à la figure : serpents, flèches, oeil, poutre, seau d'eau, jus de chique, fourche... dans le même genre d'idées que l'odorama ou les sièges électrifiés de William Castle. N'y voyez rien de péjoratif. Sinon, le relief s'appelle la profondeur de champ et c'est pourquoi le CinémaScope et le 70 mm ont été préférés aux lunettes anaglyphes. Parce que quand Omar Sharif surgit du fond du désert sur l'écran de Lawrence of Arabia (1962) de David Lean, on pourrait se lever et avancer vers lui.

Ceci posé, je n'ai aucun à-priori envers James Cameron. Titanic (1997) a du souffle et de la romance et Kate Winslet est joliment filmée. Abyss (1989) est souvent beau. Mais il ne faut pas oublier que le réalisateur vient de la série B, de chez Roger Corman comme tant d'autres, et que Terminator, en 1985, est un film bricolé. Et que c'est ce bricolage qui a fait son succès et lui conserve un certain charme. Hélas le succès incroyable de ce film a donné des moyens à son auteur et Aliens (1986) comme Terminator 2 (1991) sont révélateurs du mauvais penchant du cinéaste qui est aussi celui de son époque : la surenchère. On refait en plus cher, plus sophistiqué, en cent fois plus gros, du film de série. Montage hystérique, exubérance visuelle, images saturées de numérique jusqu'à l'illisible, effet pour l'effet, musique au mètre mais par un orchestre, relief désormais. Là, oui, c'est vraiment l'anti-Godard, comme on dirait l'antimatière. Et tout cela est mis au service d'intrigues déjà vues sinon rabâchées, issues de films dont le charme tenait à leur modestie et aux bouffées d'imagination venant compenser des techniques artisanales limitées. Des films que l'on nous fait oublier de plus en plus vite.

Là-dedans, le spectateur est pris pour un gamin de cinq ans qui demande toujours la même histoire pour s'endormir le soir. Ce qui ne cesse de m'étonner, c'est que le-dit spectateur accepte dans l'allégresse ce peu de considération qu'on lui manifeste. Ne voit-on pas qu'Avatar ne repose que sur le très classique schéma westernien du cow-boy passant chez les indiens et découvrant leur culture avant de prendre leur partit, de Broken arrow (La flèche brisée – 1950) de Delmer Daves à Dance with wolves (Danse avec les loups - 1990) de Kevin Costner ? Mais là où le lieutenant Dunbar passait la main sur les hautes herbes agitées par le vent de la plaine, Jake Sully tripote les champignons façon parapluie d'une jungle farfelue. Pour exister, Avatar mange à tous les râteliers : recyclage de la Force lucasienne (l'énergie mystique qui unit la planète), délires technologiques issus d'Aliens avec l'exosquelette vu aussi dans Matrix, image terriblement cliché des marines de l'espace, purs comme dans Starship troopers (1996) de Paul Verhoeven (sans aucun recul ironique) et durs comme dans... Aliens, bestiaire fantastique comme chez Peter Jackson. Déjà vu, déjà fait. Ressorts dramatiques éculés, suspense balisé, nuances psychologiques au niveau zéro, musique pléonastique. Que dire de plus ? Ah oui, l'absence terrifiante d'érotisme. Je me souviens d'un dessin paru dans Fluide Glacial. On y voyait un jeune garçon excité devant un poster de Rita Hayworth avec un panneau : 1948, puis le même devant le robot C3PO de Star wars : 1978. Aujourd'hui, malgré tous mes efforts, hem, je suis bien incapable de ressentir quoique ce soit devant la bleue Neytiri. Comment imaginer que Cameron puisse préférer filmer son ectoplasme à Kate Winslet ou Mary Élisabeth Mastrantonio ? Comme dit Martin Scorcese à propos des images numériques : elles semblent réelles mais elles n'ont pas de vécu. Ce qui pose la question fondamentale : Pourquoi dépenser tant d'argent et d'énergie pour recréer le rêve d'un arbre qui n'existe pas quand on peut sortir du studio et filmer la beauté vraie d'un arbre vrai ? Ce que Godard n'a cessé de faire.

Du coup, je me suis beaucoup plus amusé avec Jason X (2000) de James Isaac, variation science-fictionnelle des aventures poussives du tueur de Crystal Lake. Un véritable esprit de série B souffle sur cette petite bande pas prétentieuse qui nous offre, au milieu du prévisible et d'effets spéciaux soignés mais bon marché, un David Cronnenberg en méchant qui finit mal, un côté ludique assumé fort agréable, quelques belles idées comme la recréation virtuelle du décor des anciens films pour tromper la machine à tuer, et surtout un androïde très féminin joué par la belle Lisa Ryder qui fait ses propres cascades. Il faut la voir flanquer une rouste d'anthologie au gros Jason, sa tenue cuir, ses air ingénus et ses soudains sourires à tomber. C'est idiot, mais cela m'a fait penser à un sourire d'Isabelle Huppert dans Sauve qui peut (la vie) (1980) de JLG.

Photographies en 3D (chaussez vos lunettes) : source 3-D images LTD

23:58 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : james cameron, jean-luc godard, james isaac | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

08/06/2010

Actualité fordienne

Grande nouvelle rapportée par la revue Variety, La New Zealand Film Archive vient de faire une découverte enthousiasmante dans un coffre : 75 films américains des années 1910 et 1920, dont Upstream, un mélodrame réalisé par John Ford en 1927 pour la Fox et considéré comme perdu. (Source Cinémateaser.com). Dave Kehr sur son blog a posté quelques photographies superbes. Autre découverte issue du coffre, une bande annonce d'un autre film disparu, Strong boy de 1929 avec Victor McLaglen. Comme quoi il est possible de trouver du Ford aux quatre coins du monde, la dernière fois, c'est chez nous que l'on avait mis la main sur une oeuvre inédite.

Pour ce qui est des oeuvres connues, il est possible de les revoir sur grand écran pendant deux mois. Depuis le 1er juin et jusqu'au 30 juillet, la Cinémathèque de Toulouse propose un vaste cycle consacré à John Ford. Rétrospective de ses films avec projections en plein air à partir du 26 juin et une exposition Que viva John Ford qui puise dans les collections (affiches, photographies) de la Cinémathèque. Suivez le lien pour les détails.

09:52 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : john ford | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

02/06/2010

Deux films de Pierre Léon

Si le cinéma français était à la hauteur de ses plus belles années, Jeanne Balibar devrait être une grande vedette. Disons l'équivalent de Catherine Deneuve ou de Jeanne Moreau. Grande actrice, elle l'est déjà. Grande actrice de cinéma faut-il préciser car la Balibar, outre ses qualités de jeu a une présence cinématographique rare qui tient à sa voix, à la façon dont elle peut parler tout bas, à la subtile nuance de ses expressions, à l'émotion qui passe dans ses regards et à sa gestuelle souple, féline, naturelle et presque dansée. Un peu, oui, comme le célèbre mouvement du bassin de John Wayne ou la façon unique dont Deneuve tourne soudainement la tête. Tout ceci appartient en propre au cinéma le plus pur et ne saurait se retrouver ni sur la scène théâtrale, ni sur la scène musicale que Jeanne Balibar occupe également avec talent. Pour s'en rendre compte, il faut voir comment elle arrive à faire vivre en un instant des personnages dits secondaires qui illuminent l'écran (et souvent le film) d'un éclair. L'ex-femme de Thierry Lhermitte dans Une affaire privée (2002) de Guillaume Nicloux, la productrice lesbienne de Clean (2004) d'Olivier Assayas, l'amie de Béatrice Dalle dans 17 fois Cécile Cassard (2002) de Christophe Honoré.

Hélas, hélas, et ses admirateurs en sont tous peinés, elle peine à se frayer dans le cinéma d'aujourd'hui un chemin entre icônes mal dégrossies et pantins désincarnés. Car ce n'est pas tant une question de rôles, mais de regard de vrais metteurs en scène. Jeanne Balibar s'est donc tournée vers le théâtre et la musique où elle excelle dans d'autres registres. Elle joue la durée. Elle sait que le temps travaille pour elle. Dommage pour nous. Restent les grandes rencontres avec Jacques Rivette, Bruno Podalydès, Arnaud Despleschin et puis ces films plus discrets, trop discrets, avec Mathieu Amalric, Eugène Green, Judith Cahen, Jean-Claude Biette et aujourd'hui Pierre Léon.

Critique notamment pour la revue Trafic, acteur notamment chez Louis Skorecki, Jean-Claude Biette ou Serge Bozon, musicien, professeur à la Femis, Pierre Léon est le réalisateur d'une dizaine de films de durées variables. Il tient également un blog depuis près d'un an (Le blob), ensemble de réflexions sur le cinéma, le rapport qu'il entretient avec lui et la cinéphilie, quelque soit le sens que l'on puisse donner à ce mot aujourd'hui. Lecteur régulier, l'expérience de parler de deux de ses films est pour moi assez curieuse, peut être parce que les clefs que l'on cherche, l'approche du film que l'on peut avoir, sont cette fois influencées plus ou moins consciemment par les propos de l'auteur, différents de ce que l'on peut trouver d'ordinaire dans un entretien classique de revue ou de dossier de presse. D'origine Russe (il est né à Moscou), l'oeuvre de Dostoïevski l'accompagne depuis l'adolescence. Il adapte en 2000 L'adolescent et rêve depuis de nombreuses années à un feuilleton tiré de L'idiot, l'un des romans emblématiques de l'écrivain déjà adapté par des réalisateurs aussi différents que Akira Kurosawa, Georges Lampin ou Andrzej Zulawski. Octobre, tourné en 2004 et L'idiot en 2008 se répondent parfaitement. Le premier est un carnet de voyage intime et fictionné qui trouve sa cohérence autour du roman. Le second est l'un des épisodes du feuilleton imaginé, oeuvre née des possibles et des contraintes qui réussi à faire d'une partie du roman un film complet.

Ce qui frappe dans les deux films, c'est d'abord la façon dont ils sont faits au sens de leur fabrication. Ce sont des films qui tirent leur force de leurs modestes moyens. Équipe technique réduite à l'essentiel (Photographie de Sébastien Buchmann puis de Thomas Favel, montage de Martial Salomon), on travaille en famille. Le frère Vladimir Léon joue dans les deux films, Serge Bozon joue Gania et Le prince Mychkine est incarné par Laurent Lacotte, découvert dans Mods (2003) de Bozon. Pierre Léon joue lui même l'un des trois protagonistes d'Octobre et le général Epantchine dans L'idiot. Pas ou peu (?) de ces aides institutionnelles et télévisuelles désormais quasi incontournables. Ce sont des films libres. Une liberté seulement tempérée par la rigueur de la mise en scène. On retrouve ici une façon de faire artisanale qui rappelle celle d'Éric Rohmer, du Robert Guédiguian des débuts ou de Paul Vecchiali. Tout ceci renforce le côté intime des films et le sentiment de proximité qu'ils dégagent, même pour une adaptation d'un roman russe du XIXe.

Maintenant, les deux films ont des formes assez différentes, adaptées à leurs contraintes de tournage et à leurs ambitions respectives. La vidéo légère d'Octobre est seule à même d'investir les petits espaces du compartiment de train ou des chambres d'hôtel, à rendre compte de la part documentaire du film, notamment l'impression de temps réel. L'idiot a été tourné en HD et noir et blanc, choix esthétique qui crée une distance toute cinématographique. Une patine qui crédibilise l'époque et renvoie à un cinéma classique. Dans les deux cas, les films sont structurés au carré. Peu de mouvement de caméra, quatre épisodes entrecoupés de lectures du même passage de L'idiot pour Octobre, unité de temps et de lieu, fidélité au texte et organisation de la narration autour de l'évolution des sentiments de Nastassia Philippovna dans L'idiot. Rigueur des cadres et du découpage organisant les différentes paroles, compensant par la préparation les aléas des tournages (le voyage à Moscou est réel, les acteurs de L'idiot de sont pas tous disponibles en même temps). Il est piquant de noter que ces contraintes et les solutions de mise en scène qui en découlent sont identiques à celles des artistes de la série B façon Roger Corman.

Une rencontre dans une gare

Un croquis

Une lecture par une jolie femme

Trois hommes dans un compartiment de train

Un ingénieur, un musicien, un touriste professionnel

La plaine polonaise

Difficile d'apprendre le russe

J'ai hâte d'arriver

Une lecture, un congrès

20 roubles pour une couverture supplémentaire

Un buffet russe

Une lecture en Russe

L'atmosphère d'un chambre

Un projet, un départ

Deux amis, trois amis

Un train qui s'enfonce dans la nuit

Octobre 2004

Pour L'idiot, Pierre Léon choisit de représenter la soirée chez Nastassia Philippovna, le passage déjà le plus intense dans le film d'Akira Kurosawa. Il joue de la théâtralité de son dispositif : les unités je l'ai dit mais aussi un travail sur le son avec ces craquements du plancher qui ramènent à la scène, avec le respect de la langue française, raffinée, élégante, avec les costumes impeccables et l'épure du décor. Léon dit jouer le théâtre contre la littérature, mais c'est en fin de compte le cinéma qui s'insinue et règne. Le noir et blanc d'abord, il n'existe pas au théâtre. Le montage ensuite qui organise à travers le texte un jeu de regards et de gestes, tout un non-dit subtil que seul le cinéma est capable de révéler. Le prince Mychkine, par exemple, parle peu et écoute beaucoup, comme Gania qui est comme une cocotte minute, ne cessant de monter en pression. La force de cet épisode du roman passe à travers le travail précis de la mise en scène, par cette attention aux moindres mouvements des personnages. Le rythme du film épouse celui de la montée en puissance du discours de Nastassia Philippovna qui passe par de nombreuses inflexions jusqu'à une véritable déflagration. C'est là, nous y revenons, que le choix de Jeanne Balibar est déterminant car bien plus que ses qualités théâtrales, sa façon de travailler le texte, c'est par son art du geste, des mots tout à coup murmurés, des intonations comme des vagues, des regards qui soudain se perdent ou s'affermissent, que le film emporte et touche. Et que Pierre Léon fait partie de ceux qui portent sur elle un véritable regard de cinéaste.

Sur Critikat

Photographies : Source Cousu main et capture DVD Montparnasse

15:43 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (5) | Tags : pierre léon | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |