16/03/2012

Les routiers sont sympas

Les palais délicats seront sans doute consternés par la scène introductive de Il bestione (Deux grandes gueules) réalisé par Sergio Corbucci en 1974. Sandro Colautti, joué par Michel Constantin, descend de son camion, petit matin blême et frisquet à un poste frontière, et lache un pet sonore devant un jeune douanier ahuri. « Je le gardais depuis la Hollande » déclare notre héros. Les palais délicats auraient tort de se formaliser parce que le film va s'attacher à montrer ce qu'il y a derrière cette trivialité introductive, et que nous somme de façon un peu provocatrice dans la vérité du personnage, de la même façon que Sergio Leone nous avait présenté Juan Miranda pissant contre un arbre au début de Giù la testa (Il était une fois la révolution – 1971). Il n'y a guère que les cinéastes italiens de cette époque pour montrer de telles choses sans vulgarité ni mépris. En une minute, Corbucci dit avec clarté qui est Sandro Colautti, son boulot difficile, sa décontraction malgré tout, son côté un peu frustre, sa gentillesse, son côté physique habitée par la carrure massive de Michel Constantin, acteur limité mais sous estimé qui est ici parfait. Un peu plus tard, le réalisateur présentera avec la même efficacité et la même économie de moyens le personnage de Nino Patrovita joué par Ginacarlo Giannini, ses bottes de cow-boy, sa casquette enfoncée sur les yeux, sa nonchalance et cette façon qu'il a d'être en retrait. Une allure qui vient à la fois de l'apport de l'acteur tout droit sortit de Mimì le métallo et autres personnages joués pour Lina Wertmüller, comme du goût de Corbucci pour les caractères joués par Tomas Milian dans ses westerns, indiquant le côté rêveur, idéaliste et individualiste de Nino.

Il bestione a tout du western manqué, comme on dit garçon manqué. Corbucci et ses scénaristes, Luciano Vincenzoni et Sergio Donati, reconduisent le principe du duo masculin que beaucoup de choses opposent mais qui doivent travailler ensemble. En 1974, déçu par l'échec de La Banda J.& S. Cronaca criminale del Far West (Far West story – 1972), et par la tournure prise par le western italien, Corbucci s'oriente vers un autre cinéma tout en conservant le goût de l'aventure virile et la nostalgie des grands espaces. Il bestione peut se voir comme métaphore de cet esprit western, de sa perte (ou de son impossibilité) au sein d'une Europe quadrillée de frontières et de barrières. Reste juste le souvenir d'un idéal, un peu anarchiste, d'autonomie et de liberté, qui survit dans le regard des hommes, dans leurs actes pour tenir debout tout seuls et dans l'expression d'une solidarité pas tout à fait morte. On pense à ce qu'exprime à la même époque Sam Peckinpah qui utilisera de la même manière l'univers des routiers dans son Convoy en 1978. Corbucci transpose cet état d'esprit western dès le générique. Le camion de Sandro avale les kilomètres sur fond de plaines éclairées d'un soleil naissant (la photographie est signée du grand Giuseppe Rotunno) sur fond d'une ballade mélancolique chantée par Giannini lui-même et composée par les frères De Angelis (qui feront deux ans plus tard la partition du Kéoma de Castellari). La tonalité de ces images contraste avec la scène d'ouverture.

Sandro va donc rencontrer Nino à l'occasion de la visite médicale obligatoire pour les camionneurs. Son partenaire, trop âgé, est réformé et Sandro hérite du jeune homme. Sandro râle, bougonne, mais bien sûr au fil d'aventures picaresques, les deux hommes vont apprendre à s'apprécier. Ils vont décider de monter leur propre entreprise et acheter un beau camion, il bestione du titre. Comme dans ses westerns révolutionnaires, Corbucci creuse plusieurs veines de front. Une partie comique basée sur l'interaction entre Nino et Sandro où l'on retrouve des motifs connus : bagarre fordienne entre amis, partage de la même femme (Nino séduit la fiancée de Sandro lors du délicieux épisode polonais), coups fourrés. Une partie action traitée avec sérieux et brutalité, tournant autour du camion et des magouilles avec des truands, s'illustrant par une spectaculaire poursuite entre poids lourds et l'intense scène finale admirablement découpée et montée une nouvelle fois par Eugenio Alabiso, digne des grands moments du Duel de Steven Spielberg. Une partie enfin politique et sociale maillée dans le récit, appuyée sur une grande attention documentaire lorsque Corbucci décrit la visite médicale, le mariage en banlieue, l'ambiance des entrepôts où le restaurant des routiers.

Cette dernière scène est emblématique de l'art de Corbucci qui orchestre par une multitude de plans assemblés par Alabiso le repas des chauffeurs en une séquence au lyrisme musical et populaire transfigurant le trivial de la matière par une forme très maîtrisée. Il y a à là quelque chose de l'écrémeuse d'Eiseinstein. Avec le temps, ce genre de scène prend une précieuse valeur de témoignage, un portrait de l'Italie et de l'Europe des années 70 dont le moins que l'on puisse dire est qu'il n'est pas folichon. Une nouvelle fois Corbucci oppose un individualisme rageur aux mécanismes d'une société qui brise les hommes. Dès que l'on est plus de quatre, on est une bande de cons chantait Brassens. C'est aussi le credo de Corbucci qui dirige ses coups sur les patrons (Hommes de main filmés avec des fusils comme ceux du major Jackson de Django (1966)) comme sur les syndicats incapables d'aider le vieux compagnon de Sandro, comme sur les médecins du travail à la réforme mécanique qui ne se soucie pas des conséquences humaines. Égoïsme, impuissance et froideur à tous les étages. Le fond du film est sombre, à peine tempéré par l'humour, cet humour grinçant de la comédie italienne, et la chaleur qui se dégage du portrait des deux amis. Comme pour Sonny et Jed, comme pour Paco et Kowalski, Corbucci dissimule à peine sa tendresse pour ses personnages de marginaux magnifiques sous le voile de l'action et de la farce.

Photographie Nocturno.it

La scène du restaurant

11:50 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : sergio corbucci | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

13/03/2012

Jean Giraud - Moebius et le cinéma

"Le cinéma est le réservoir d'images de Blueberry. J'ai toujours essayé, dès mon plus jeune âge, de faire du cinéma sur papier. Quand je travaille sur cette série, une musique très symphonique va jusqu'à jouer dans ma tête - genre Dimitri Tiomkin ou Maurice Jarre.

Concernant le personnage, je lui ai donné les traits de nombreux acteurs à la mode de films d'action : Belmondo bien sûr, mais aussi Bronson, Eastwood, Schwarzenegger… J'ai même utilisé Keith Richards (le guitariste des Rolling Stones) ou Vincent Cassel (qui a campé le rôle de Blueberry au cinéma). A chaque fois, je rajoutais un nez cassé, ainsi qu'une coupe de cheveux à la Mike Brant ! Beaucoup de réalisateurs m'ont également inspiré. Blueberry doit beaucoup à Sam Peckinpah (La Horde sauvage m'a bouleversé). Il y a aussi du Sergio Leone chez lui. Mais pour ce qui est de son amitié avec les Indiens, je suis plus proche de John Ford qui, toute sa vie, a été écartelé entre le machisme blanc de la conquête de l'ouest et la conscience qu'il avait des minorités opprimées."

Source : article du Monde publié originellement en octobre 2010, pour l'ouverture de l'exposition consacrée à Jean Giraud à la fondation Cartier

Image source The Blueberry visual encyclopedia

09:22 Publié dans Cinéma, Livre, Panthéon | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean giraud, moebius | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

26/02/2012

L'aigle vole au soleil

Il y a un passage sublime dont je ne me souvenais plus dans The wings of eagles (L'aigle vole au soleil – 1957) de John Ford. C'est vers la fin du film. Spig Wead, joué par un John Wayne particulièrement inspiré, range ses affaires avant de quitter le porte-avion sur lequel il est officier après une attaque cardiaque. . Il s'arrête sur deux photographies : ses filles et Min, sa femme. Elle est jeune, c'est Maureen O'Hara, somptueuse en maillot de bain sur un ponton. Souvenirs. Ford raccorde cette photographie en noir et blanc à l'image vivante du passé en couleurs. Et pour ce faire, il enchâsse dans le fondu enchaîné une surimpression d'éclats de soleil jouant sur l'eau. La photographie semble se dissoudre en une multitude d'étoiles avant de prendre vie comme sous la baguette d'un enchanteur. Ce qui n'aurait pu être qu'une simple transition devient un moment de merveilleux poétique. C'est Wead qui prend la photographie. Le couple est à la plage, le temps d'une jeunesse heureuse. Plus loin, ils sont dans leur incroyable tacot (nous sommes vers 1920). Ils s'arrêtent et regarde attentivement de gauche et de droite. Puis ils osent un baiser timide puis un second passionné. Ce sont John Wayne et Maureen O'Hara et je pense à la scène du cimetière dans The quiet man (L'homme tranquille– 1951) et combien ce vieux pudique de Ford pouvait être sensuel. Des souvenirs encore. Une promenade avec les enfants dans les landaus. Puis retour vers 1943, le visage de Wead renversé en arrière et je pense à celui de Ma Joad qui trie ses souvenirs au moment du départ. Musique délicate de Jeff Alexander. Des souvenirs et des regrets aussi. Je connais peu d'évocations aussi belles de ce sentiment du bonheur passé.

Je ne me souvenais pourtant pas de ce passage. J'ai du voir le film au moins deux fois enfant. Et je l'aimais parce qu'il y avait John Wayne. Je gardais le souvenir des passages de comédie, les bagarres burlesques entre marins et soldats, l'hydravion dans la piscine du général et le gâteau à la crème dans la figure. Je frémissais à la chute terrible de Wead dans l'escalier, chute qui le laisse paralysé (mais comment John Wayne pouvait-il tomber dans un escalier ?). Il y avait aussi cette histoire de doigt de pied à bouger et ce trafic de bouteilles d'alcool. Et puis quand même ce dernier plan spectaculaire quand Wead est évacué du porte-avion sur une chaise suspendue entre deux navires. Mais le reste n'imprimait pas, ni l'histoire du couple, ni l'épisode hollywoodien où Ford se décrit à travers le personnage du réalisateur John Dodge incarné par son vieil ami Ward Bond, ni la force mélancolique du souvenir, ni ce sens du temps qui passe, sentiments vagues encore pour un enfant de dix ou douze ans.

The wings of eagles se base sur la vie de Franck « Spig » Wead, aviateur de la marine qui se distingua dans les courses et les records de vitesse. Suite à l'accident domestique stupide relaté dans le film et qui le laissa paralysé, il devint écrivain puis scénariste à Hollywood où il écrivit pour Howard Hawks (Ceiling zero en 1936), Franck Capra, King Vidor ou Victor Fleming. Il devint l'ami de John Ford et son scénariste pour Air mail (Tête brûlée - 1932) et le superbe They were expandable (Les sacrifiés – 1946). Il meurt en 1947. Ford n'aimait pas le scénario développé à partir de la vie de son ami, mais il a toujours déclaré qu'il ne voulait pas que quelqu'un d'autre le fasse à sa place. Du coup, sous des dehors classiques et sophistiqués (production MGM, moyens et stars), le film reste très personnel et souvent surprenant. Traité à coup de grandes ellipses, The wings of eagles dégage un mélange de force et de désinvolture, ce qui se traduit visuellement par la façon que les personnages ont de tout envoyer balader dans le décor :allumettes, cigarettes, bouteilles, chaussures et verres. Il devait falloir se garer sur le plateau. Du parcours de Wead, Ford s'attache longuement à des temps morts, en apparence, car ils sont au plus près de la vérité des personnages. Les grands évènements qui auraient fait l'ordinaire d'une biographie classique sont relégués hors champs. Les courses d'avion victorieuses sont vues à travers des actualités au cinéma où racontés au pot de la victoire, Les succès hollywodiens sont vus des coulisses et quand arrive la seconde guerre mondiale, Ford préfère intégrer des extraits de films d'actualité semblables à ceux qu'il tournait à Midway en 1942. Pas question de tricher. Ce qui compte, c'est l'homme et ce qu'il ressentait. Plus encore, Ford reconnaît en Wead un double et avec toute la retenue imaginable de sa part, il fait de Wead à travers son acteur fétiche un véritable auto-portrait. Comme tout les grands héros fordiens, Wead est hanté par l'échec, écartelé entre ses aspirations profondes et son devoir, entre l'expression d'une sensibilité incarnée dans la famille et la femme aimée, et l'attachement à un idéal qui exige le sacrifice sans atténuer le sentiment de culpabilité. On peut voir The wings of eagles comme la version réussie de The long gray line (Ce n'est qu'un au-revoir- 1955) et Wead comme le prolongement du personnage d'Ethan Edwards, plus tard de Tom Doniphon, tous deux incarnés par Wayne.

L'acteur offre une composition impressionnante, sans doute bien conscient de l'enjeu. Pendant une vingtaine de minutes, il joue immobile, couché sur le ventre et le front posé sur une brique. Plus de la moitié du film, il est sur une chaise roulante puis se traine avec ses cannes, et arbore de façon touchante sa calvitie naturelle. Oui, Wayne a très tôt porté une moumoute. L'alchimie entre lui et sa partenaire est intense et toutes les scènes familiales sont parfaites. Il faudrait les citer une à une à commencer par celle de la mort du premier bébé, traitée avec simplicité et pudeur, et dont l'émotion est si forte qu'elle pèse sur ce qui suit sans que jamais le film ne revienne sur cette épreuve. Dans un autre registre, il y a la délicieuse scène ou Wead débarque au foyer après une longue absence. Ses fillettes ne le reconnaissent pas et, la mère étant absente elles l'accueillent néanmoins avec candeur. Lors d'une tentative de raccommodage tardive, il y aura aussi le geste tendre de Maureen O'Hara caressant le crâne de Wayne. Le plus étonnant dans le film, ce sont ses ruptures de ton. Radicales. Comme ses personnages qui sont réticents à se laisser aller à leurs émotions, Ford enchaîne comme par défi les scène de pure comédie aux moments les plus sombres. A la mort du bébé succèdent les rivalités bon enfant entre marine et armée. La lente guérison partielle de Wead est traitée à la rigolade avec infirmière revêche et défilé de bouteilles d'alcool à l'hôpital (où l'on fume, les temps ont bien changé). Certains critiques n'ont pas apprécié ces changements de ton, pourtant ce sont bien les scènes de comédie, les bagarres fordiennes, qui donnent de la densité aux scènes intimistes. Et les éclipses des scènes familiales correspondent sur le temps du film à celles du temps d'une vie. Reste avec une rare clarté ce sentiment de mélancolie et l'image de Maureen O'Hara souriante au milieu des étoiles.

Photographies : capture DVD Warner

01:40 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : john ford | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

16/02/2012

Clermont-Ferrand 2012 - Partie 5

France – partie 2

Dans un tout autre registre, l'un des films les plus insolites de la sélection est un portrait du cinéaste polonais Walerian Borowczyk. Boro in the box de Bertrand Mandico prend la forme d'un abécédaire pour pénétrer la vie et l'œuvre du cinéaste des Contes immoraux. Tourné en un superbe noir et blanc qui évoque les photographies lumineuses des films des pays de l'Est des années 60 et 70, le film est narré à la première personne, un texte dit par l'actrice Elina Löwensöhn (révélée par Hal Hartley) qui joue également le cinéaste adulte. Il faut préciser à ce stade que Borowczyk est représenté aux différents âges de sa vie avec le visage enfermé dans une boite en bois percée d'un seul trou. Homme caméra, voyeurisme, homme secret, pudeur, censure, le choix du symbole est laissé à l'appréciation du spectateur. Le récit convoque l'univers et le style du cinéaste, évocation poétique bien loin de la simple biographie. Défilent à l'écran les visions surréalistes et provocantes nourries de la filmographie de Borowczyk, femmes et bougies, plumes et costumes raffinés d'un autre temps, jupons blancs et dentelles, frémissements et sensualité, humidité et cinéma. Un bien bel hommage où se mêlent le trivial et le romantisme, la nature et l'animal, le désir et l'étrange.

Biographique d'une autre façon, Le ciel en bataille de Rachid B. est largement composé d'images d'archives personnelles, du super 8 en particulier. Le film démarre quand se meurt le père et que le fils se décide à lui parler enfin, de lui confier son secret, son homosexualité, le cœur de sa vie. Se dévide alors le fil des souvenirs depuis l'enfance marocaine, la prise de conscience de la sexualité, le départ en France, le rapport au père, etc. Je suis resté partagé entre les qualités de narration et la force de ce qui est exprimé, et un agacement, une gène peut être, face au déballage intime assez impudique pour mon goût (La référence à Bataille est explicite) et qui reste centré, contrairement au film de Robert-Jan Lacombe, sur le narrateur. Le film est assez ego-centré. La vie de Rachid B. qui m'a parfois fait penser aux expériences de Pasolini, est une sorte d'archétype de celle de l'artiste homosexuel, la place de l'enfance, le lien avec le Sud, les rencontres furtives, les prostitués mâles au Maroc, l'arrivée du SIDA, le refuge dans l'art, le rapport à la religion avec la conversion à l'Islam, le coming-out et donc le problème de l'expression de sa préférence sexuelle vis à vis de sa famille, ici la figure paternelle. Je ne remets pas en cause la sincérité mais il y a comme un effet de trop plein.

Le rapport Nord-Sud et la vie des migrants est au centre de deux films remarquables. La France qui se lève tôt de Hugo Chesnard est une comédie musicale sur l'expulsion de Souleymane, un travailleur malien, dont les ballets sont moins demyesques que d'habitude. De l'usine qui tente de se mettre en grève à l'avion qui doit le ramener dans son pays, ça chante et ça danse avec vigueur et humour, offrant un joli contrepoint au dramatique de la situation. Le film privilégie les figures collectives (les ouvriers, les passagers de l'avion) et malgré une approche plutôt simpliste, voire idéalisée sur le final, ne manque ni de clarté ni de conviction.

Sur la route du paradis, à l'opposé, est un portrait au plus près d'une mère et de ses deux enfants qui tentent de rejoindre le père depuis longtemps passé en Angleterre. La vie en France est compliquée entre les habitations de fortune, la crainte permanente de la police jusque dans l'école et la recherche désespérée de l'argent pour payer le passeur. Le film évite à la fois le misérabilisme et le côté tract par son humour ce qui est toujours bienvenu, et la présence d'une belle galerie de personnages secondaires savoureux. Le travesti Cassadra, joué par Mounir Margoum est assez incroyable d'abattage et illumine le milieu du film, au point que l'on en oublierait presque les héros. Dès la première scène où Leila lave ses deux enfants Sarah et Bilal, la réalisatrice Uda Benyamina trouve un ton juste dans la description des liens maternels, complicité et amour. Elle utilise les codes de genres comme le mélodrame et le polar, avec notamment la scène de pur suspense où la directrice de l'école cache les enfants dans son placard pour les soustraire à la police, de la comédie y compris musicale avec les numéros de danse du ventre de Leila. Tout ce qui est description d'une situation sociale, politique, passe en filigrane, intégré à l'action, au mouvement perpétuel auquel est contraint la famille. Uda Benyamina montre la fatigue, les moments de désespoir, la peur, la lutte, et comment ils sont une atteinte directe à l'humanité des personnages. La fin ne m'a pas tout à fait convaincu par rapport à que l'on avait appris jusque là de la mère, mais c'est, largement, un beau film.

Un extrait de Le ciel en bataille

Une galerie de photographies sur Boro in the box

Photographies DR

09:18 Publié dans Cinéma, Festival | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : clermont ferrand, court métrage, uda benyamina, hugo chesnard, rachid b., bertrand mandico | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

15/02/2012

Clermont-Ferrand 2012 - Partie 4

Animation

Le court métrage d'animation fonctionne souvent comme une respiration dans les programmes. Il doit tenir l'équilibre entre les contraintes de sa technique d'où provient sa beauté plastique, et une clarté de narration qui doit lui éviter de tomber dans l'exercice gratuit. Pas facile. On pourra penser que la simple beauté de certains films, les vastes noirs d'Agnès Patron ou les couleurs chatoyantes de Jui Yoon se suffisent à eux-mêmes et les dispensent de se rendre intelligibles au simple mortel. On me permettra d'en douter. L'œil glisse sur ces belles images puis l'on passe à autre chose. Il ne s'agit pas non plus de mettre des points sur tous les « i », car on risque l'anecdotique, notre ennemi à tous. Question d'équilibre vous dis-je. Équilibre atteint chez l'estonien Ülo Pikkov avec Keha Mälu (La mémoire du corps) qui propose une parabole gonflée sur la Shoah, la mémoire et l'anéantissement, avec de petites poupées de fil enfermées dans une étrange pièce et qui luttent pour ne pas être « débobinées ». Elle sont attirée vers l'extérieur, aspirées par des mains invisibles qui tirent leurs fils à travers les lattes des parois. Ces lattes et la lumière font de cette pièce l'intérieur d'un wagon à bestiaux. La bande son est superbe d'angoisse et de suggestion. La lutte désespérée de ces petits personnages dont l'esthétique évoque à la fois l'allure des déportés et le tableau de Munch (Le cri), est à la fois pathétique et cocasse. La réalisateur utilise un humour un peu cruel à base de mouvements burlesques. Il arrive à donner à ces poupées aux visages vides une force d'expression remarquable et les rires se figent quand le caractère inéluctable, implacable, des disparitions se fait jour, puis quand l'un après l'autre débobiné, le vide se fait et ne reste que le silence.

Très belle idée pour De riz ou d'Arménie de Samy Barras, Romain Blondelle, Hélène Marchal et Céline Seillé de Supinfocom. Odette et Alphonse forment un vieux couple. Alphonse est atteint de la maladie du sieur Alzheimer et ses pensées, ses souvenirs, s'échappent du sommet de son crâne sur autant de petits papiers (d'où la référence à la chanson de Serge Gainsbourg). Odette ramasse et classe les petits papiers, jusqu'au dernier. Belle idée mise en images simplement, sans effets tape-à-l'œil, peut être même un peu lisses à mon goût, mais le film est fort.

France - partie 1

Outre le film de Vincent Macaigne qui se détache nettement de ce que j'ai pu voir, écarté les films déplaisants (il y en a) ou vite oubliés, il reste pas mal de belles choses dans la sélection française. Dans le registre de la comédie Double mixte et I'm your man (je suis ton mec) sont bien fichus, bien joués, avec cet esprit mordant mais pas trop qui devrait leur assurer les yeux bienveillants de Canal +. Double mixte de Vincent Mariette met en scène un flic pas très doué (Gilles Cohen) chargé de protéger un témoin clef (Alexandre Steiger) pour un procès politique style Bettancourt. Le film démarre doucement puis le flic planque le témoin dans la résidence familiale et débarque la sœur du policier, amazone un peu nymphomane jouée par Claude Perron. Double mixte devient alors plus intéressant avec son atmosphère décalée et son ton à la Bertrand Blier (les héros sur les transats). Le témoin pénètre malgré lui l'intimité du flic, son enfance, ses fantasmes sur les joueuses de tennis, tout en suscitant le désir de la sœur. Il acquiert ainsi une certaine qualité d'émotion, évocation du temps enfui, amitié improbable et toutes ces sortes de choses.

I'm your man (je suis ton mec) permet de découvrir (ou de retrouver, c'est selon) Vincent Macaigne en acteur. Le film est réalisé par Keren Ben Rafaël, carré mais sans éclat. L'ex-petite amie du héros vient le voir alors qu'il est entrain d'emménager avec sa nouvelle compagne. Feux mal éteints, le couple s'envoie en l'air mais se retrouve, sous l'effet de la passion, coincé à un niveau que la décence m'interdit de nommer ici. Évidemment, la nouvelle compagne débarque, les voisins s'en mêlent, on imagine les développements. Postulat simple mais efficace, mis en scène avec rythme, joué avec conviction et à poil par Macaigne et Maëlys Ricordeau. Et personne n'a un seau d'eau sous la main !

Dans le genre jeune, La tête froide de Nicolas Mesdom contient tout ce que j'aime : des footballeurs, de l'ambiance de vestiaire, des chaussures à crampon fluos et de la caméra portée trois quart dos sur la nuque du héros. Sébastien Houbani a emporté le prix d'interprétation pour son petit air buté. Plus surprenant, La diagonale du vide de Hubert Charuel démarre avec deux amis qui cherchent de l'herbe pour organiser une soirée sympa. Dialogué jeune, le film pourrait être horripilant. Mais contre toute attente, ces dialogues se révèlent bien écris, comme l'argot façon Michel Audiard. Du coup c'est non seulement supportable mais drôle. Charuel fait preuve d'imagination dans les péripétie, les clichés attendus étant détournés par l'humour (La fille se déclare d'un coup de casque, le dealer violent est un copain d'enfance du frère de l'un des héros). En outre le côté décor de banlieue est bien utilisé en plans larges.

Fantaisie sur un morceau de Serge Gainsbourg (encore), Fragments d'un voyage immobile de Lionel Mougin offre une chouette boucle temporelle dans un sous bois baigné de lumière. Souvenir d'enfance, tourne-disque, super héros, Volvo rouge des années 70, l'héroïne change de robe comme dans Peau d'âne de Demy (encore), elle trébuche sur une souche. Un ange passe.

Attachant mais pas tout à fait convainquant (pourquoi, mais pourquoi ?), Douce de Sébastien Bailly est porté par la prestation de la remarquable Lise Bellynck (vue chez Jean-Claude Brisseau) en infirmière qui s'éprend de l'un de ses patients plongé dans le coma. Sujet délicat qui est traité sous l'angle érotique. C'est un livre de poésies qui déclenche l'éveil des sens de l'infirmière, quoique l'on devine plus tard que ce n'était pas la première fois. Le film avec sa photographie très lumineuse, veloutée, et l'attention du son sur les souffles et les frôlements, joue la carte de la sensualité et le frisson de l'interdit.

Deux films rendaient hommage à la série B fantastique et américaine. Et pourquoi pas un hommage aux vampirettes de Jean Rollin ? Je dis ça, je ne dis rien. Américaine donc. La mystérieuse disparition de Robert Ebb est en VOSTF (le film est co-produit par l'Angleterre) et ressemble beaucoup au Mummy daddy de William Dear, un des épisodes de la série Amazing stories produite par Steven Spielberg dans les années 80. Réalisé à trois mains par François-Xavier Goby, Clement Bolla et Matthieu Landour, le film joue le pastiche, reconstituant un drive-in avec une Dauphine au milieu, utilisant une lumière travaillée aux couleurs vives très 50', la mécanique des gags est bien huilée, y compris la chute finale à tiroir dans les canons du genre.

Plus complexe, L'attaque du monstre géant suceur de cerveaux de l'espace de Guillaume Rieu voit la France en proie à une invasion extra-terrestre. Le monstre est animé image par image façon Ray Harryhausen notre maître à tous. Les humains sucés deviennent des zombies à la George Romero période 1968. Le couple de héros est habillé de couleurs pétantes et danse dans des rues peuplées de marins à pompom comme chez... Demy ! Gagné. Attaqués, ils sont sauvés par un professeur en noir et blanc qui parle en VOSTF avec une voix sortie des films des années 50 et qui leur explique que l'on ne peut combattre un montre de science fiction dans un univers de comédie musicale. Il a donc inventé un appareil capable de modifier le film comme transformer des hippies avec leur van en soldats avec leur tank. Belle idée un peu folle et bien exploitée. Métronomic, la boite de production, a mis le paquet et le film a les moyens de convaincre côté effets, photographie et travail sur le son. Seules les scènes musicales ne sont pas tout à fait à la hauteur, les ballets restant bien timides (n'est pas Demy qui veut, voir par ailleurs) et les chansons approximatives, même pour une parodie.

La page Facebook de Douce

La bande annonce de La mystérieuse disparition de Robert Ebb

La page Facebook de L'attaque du monstre géant suceur de cerveaux de l'espace

15:15 Publié dans Cinéma, Festival | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : clermont ferrand, samy barras, romain blondelle, hélène marchal, céline seillé, court métrage, vincent mariette, Ülo pikkov, keren ben rafaël, hubert charuel, nicolas mesdom, lionel mougin, sébastien bailly, guillaume rieu, françois-xavier goby, clement bolla, matthieu landour | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

12/02/2012

Clermont-Ferrand 2012 - Partie 3

Je me suis retrouvé devant Ce qu'il restera de nous de Vincent Macaigne un peu comme devant le Drive de Nicolas Winding Refn : hasard de la programmation festivalière, ignorance complète de ce que j'allais voir comme de celui qui l'avait fait, enthousiasme complet. C'est certainement ce qu'il peut arriver de mieux dans une salle de cinéma. Vincent Macaigne signe ici son premier film, mais c'est loin d'être un débutant, au théâtre comme comédien depuis 2000 et comme metteur en scène depuis 2004, mais aussi au cinéma comme comédien pour Jean-Paul Civeyrac, Philippe Garrel ou Bertrand Bonello. Cette année à Clermont, on pouvait le voir jouer dans I'm your man (je suis ton mec) de Keren Ben Rafaël. Il est également à l’affiche en ce moment d'Un monde sans femme de Guillaume Brac.

Ce qu'il restera de nous repose sur des bases on ne peut plus classiques, deux frères se retrouvant à l'occasion de la mort de leur père et se jetant leur quatre vérités à la figure. Le premier a refusé de faire quelque chose de sa vie selon les canons établis, restant un peu en marge, un peu excentrique, guidé seulement par sa sensibilité. Le second semble avoir réussi, belle voiture, femme et deux enfants dont un en route, il a mis en sommeil ses dons de musicien. Le deuil, le sens de la vie et toutes ces sortes de choses, excusez-moi je baille. Pourtant non. Absolument pas. Tout est question de style, de traitement et donc de cinéma. Et Ce qu'il restera de nous est du bel et bon cinéma, rompant radicalement avec la paresse et le manque d'ambition le tout venant du jeune cinéma de France et d'ailleurs, du genre caméra à l'épaule, cadrages approximatifs, indigestion de gros plans (sur la nuque, je n'en peux plus) et improvisation approximative truffée de "euh" et "ouais" pour faire vrai. Première évidence, le format. Macaigne adopte un format carré classique qui tranche sur l'ultra majoritaire 16/9e. La caméra est posée, ce qui ne l'empêche pas de donner de bien beaux travellings (en ville, sous les arcades). Le décor est cadré avec précision et goût. On pourra y voir l'influence du travail théâtral, mais j'y vois aussi l'application du principe fordien qui veut que ce soit aux acteurs de bouger devant la caméra et de vivre dans le cadre. Macaigne fait cela très bien, découpant le cadre avec les espaces, les portes et les cloisons, jouant avec la profondeur de champ comme dans ce superbe plan ou le frère "bohème" entre dans le pavillon familial, ouvre la porte, traverse la cuisine, ressort par la terrasse où sont installés son frère et sa belle-sœur, file au fond du jardin pour enterrer les restes de sa voiture (sacrée R5).

Le film est ainsi composé de tableaux dans lesquels Macaigne prend le temps d'installer les mouvements et les relations entre ses personnages, les tensions que chaque situation révèle et porte à leur point maximum. Chacun de ces tableaux est un affrontement entre les deux frères et la belle-sœur, deux par deux, où chacun tour à tour déverse ce qu'il a sur le cœur depuis tant d'années. Et il y a gros. A chaque fois, l'intensité monte jusqu'au bord de l'explosion qui parfois survient (la scène de la cave), et parfois non. Le côté dispositif pourrait être redoutable, comme la façon de délivrer des textes longs et pas exactement murmurés, mais Ce qu'il restera de nous est vraiment pensé cinéma et la progression se fait par le montage, chaque changement de plan faisant évoluer la perception, la connaissance que l'on a de chacun des membres du trio. Importance du hors-champ également, comme dans la scène de la cave, encore, où la présence du frère "arrivé" est maintenue à l'extérieur jusqu'à ce qu'il se jette sur son frère. Autre aspect remarquable, les dialogues qui semblent très écrits et pourtant dits à la perfection par les trois comédiens, Laure Calamy, Anthony Paliotti et Thibault Lacroix. Je ne sais pas comment ils ont travaillé mais on sent que rien n'est approximatif et, une nouvelle fois, la théâtralité potentielle est contournée par une direction très cinéma, attachée aux gestes, à la façon dont l'un écoute l'autre parler, à la justesse des attitudes, des silences et des temps morts. Surtout, la violence des diatribes successives (On échappe heureusement aux logorrhées pachydermiques à la Haneke) est atténuée par l'élégance d'un humour discret, un petit décalage pince-sans-rire qui révèle de la tendresse pour les personnages. Chacun d'eux est tout à tour impitoyable pour les autres mais Macaigne conserve un certain équilibre, donne la parole et ne juge pas. Il aime, je crois, les trois. Il a une façon originale de le faire passer par un petit quelque chose en trop, comme la voix un peu trop haut perchée de la femme quand elle agonit son époux, comme les expressions d'arrogance fragile du frère "marginal", comme les regards ahuris du frère "établi". Cela tempère la violence de ce qui est dit, la pathétique d'être que l'on pourrait mépriser. Macaigne reste à auteur d'homme. C'est un superbe numéro d'équilibrisme.

Un bémol toutefois, comme je l'avais signalé en introduction. La photographie, assurée par Vincent Macaigne lui-même souffre par moment du format mini DV. La scène du début dans le bar avec Thomas Blanchard, le plan de nuit dans la forêt, l'effet avec le volet roulant, auraient sans doute gagné a être tournés en 35mm. La lumière manque de définition, les effets de puissance. Ce sont heureusement quelques cas isolés dans un ensemble le plus souvent superbe, offrant de très belles compositions, comme celle de la R5 dans le fleuve ou le pavillon avec l'arbre aux feuilles rouges splendides.

Un extrait du film

Photographie source Télérama DR

16:51 Publié dans Cinéma, Festival | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : clermont ferrand, court métrage, vincent macaigne | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

09/02/2012

Clermont-Ferrand 2012 - Partie 2

International - 2

Dans un registre plus intime, Retour à Mandima du suisse Robert-Jan Lacombe fait suite à son film de 2010, Au revoir Mandima qui racontait le départ de sa famille expatriée au Congo – Zaïre quelques semaines avant que la guerre n'éclate. Le réalisateur était alors enfant. Comme son titre l'indique, ce nouveau documentaire intime raconte son retour actuel et sa tentative de retrouver ses amis d'enfance, le petit groupe qui lui avait dit adieu quinze ans plus tôt. Tous sont désormais de jeunes adultes, mais Robert-Jan peut mesurer le fossé qui s'est creusé entre l'européen revenu avec sa petite caméra et ceux qui ont vécu la guerre et vivent un quotidien difficile dans un pays où tout reste à faire et rien n'est facile. Avec beaucoup de pudeur, restant fixé sur sa quête personnelle et sentimentale, le cinéaste n'en donne pas moins à penser sur les rapports Nord-Sud et la nature des liens qui peuvent, ou ne peuvent pas, se tisser entre des personnes ayant des vies si différentes. On est tenté de penser à plusieurs reprises en voyant le film que le fossé ne peut être comblé. La fin est un peu abrupte et si le groupe se réunit pour dire un nouvel au revoir (ou adieu ?) , le film reste très discret sur la façon dont se seraient renoués les liens distendus par le temps et la perte de l'enfance qui est le coeur du film.

Le film italien I morti di Alos de Daniele Atzeni est un envoûtant faux documentaire largement composé d'images d'archives sardes, souvent magnifiques (les scènes du carnaval). Il se présente comme le récit d'une tragédie, pas très loin d'un conte fantastique façon La quatrième dimension avant de tourner à la parabole politique et environnementale. Le film est surtout tenu par la voix off d'Alessandro Valentini grave et mystérieuse comme il faut, soutenue par une musique anxiogène de Stefano Guzzetti. Au contemporain, la caméra erre dans les rues d'un village déserté après la terrible catastrophe qui a décimé la population en une nuit, ne laissant qu'un unique survivant. Le récit fait surgir les spectres du passé qui se révèlent ceux des multiples documents d'archive. Ce qui a disparu, en fin de compte, c'est une façon de vivre, un village pauvre mais heureux, un monde rural et collectif, balayé par la société moderne et la recherche du profit. Et cette destruction, rendue poignante par l'effet des visages préservés par le film, le support film, est bien réelle.

Il y a dans le court métrage anglo-saxon une sophistication de la forme, un côté pro au risque du lisse, associé à une rigueur narrative qui se focalise sur l'anecdote. Ainsi Lambs des néo-zélandais Sam Kelly et Tom Hern est le portrait d'un jeune un peu dealer qui vit au sein d'une sorte de tribu un peu en marge et un peu brutale. Il y protège ses jeunes frères et sœur tout en ayant envie de fuir ce milieu délétère. Quelle sera sa décision ? Suspense. Dans Tethered (Attaché) de l'australien Craig Irvin, il y a de superbes plans du héros à moto qui m'ont fait penser à ceux de Geroge Miller du temps de Mad Max. Le film se déroule dans l'abattoir d'un bled paumé où le jeune garçon apprend le métier dans un abattoir entre grosses brutes tatouées et carcasses fumantes, tout en faisant son éducation sentimentale avec une jeune fille vivant dans une station service et dont les rêves se sont déjà enfuis. Tout est dans le style, dans le jeu maîtrisé des comédiens, mais cela reste prévisible, jamais très loin des clichés du genre.

Très classique également , mais excellent, l'un n'empêche pas l'autre, Curfew (Couvre feu) de l'américain Shawn Christensen qui a obtenu le prix du public. Richie est un type à la dérive (il est en train de s'ouvrir les veines dans sa baignoire !) qui va trouver sa rédemption quand sa sœur, avec laquelle il était fâché, lui demande de garder sa nièce quelques heures. Sous l'influence de la fillette délurée et craquante, devenez ce qu'il va arriver. Tout à fait, mais c'est bien fait. Il y a surtout une très belle scène musicale dans un bowling, un numéro dansé par la fillette excitant au possible, qui confirme que, par rapport aux scènes musicales des films français sous influence de Jacques Demy (j'y reviendrais), d'une part Demy est une exception, et d'autre part les américains ont la comédie musicale dans la peau.

Le site du film Thethered

La page facebook de I morti di Alos

La page facebook du film Curfew

Photographies DR

22:00 Publié dans Cinéma, Festival | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : clermont ferrand, daniele atzeni, robert-jan lacombe, court métrage, sam kelly, tom hern, craig irvin, shawn christensen | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

08/02/2012

Clermont-Ferrand 2012 - Partie 1

Arrivée

J'ai débarqué à Clermont-Ferrand par un froid piquant mais pas désagréable puis il s'est mis à neiger. Cela n'a quasiment pas arrêté durant les quatre jours de mon séjour. Agréable après la côte d'Azur, de ressentir enfin l'hiver. Un temps parfait pour se plonger dans la chaleur des salles. Réflexions d'ensemble : le festival attire toujours autant de monde (145 000 personnes chiffre officiel), les salles sont pleines, les queues fournies malgré le froid devant Gergovia, comme à Cannes en mai. L'organisation a subit des difficultés financières explicitées par l'éditorial un brin frondeur du Président Jean-Claude Sorel que l'on pourra lire dans le programme en ligne sur le site du festival. Effet de la crise ou politique culturelle, on ne rit pas, le court à Clermont se serre la ceinture mais conserve la richesse des programmes et la chaleur de l'accueil. Le marché s'est fait plus international et plus tourné sur la vente tandis que les festivals, écoles, collectivités et associations se font plus rares.

Côté films, ce qui m'a frappé, c'est la qualité très variable des projections. Certains films sont incroyablement moches. Vidéo terne, image télé baveuse, fichiers pas même désentrelacés, c'est parfois surprenant d'autant que l'on ne sait pas si cela provient des copies, du choix (ou de son absence) au tournage, ou des équipements de projection eux-mêmes qui, comme tout le monde, vieillissent. Exemple type, le grand prix de la compétition nationale tourné en mini DV et qui, malgré ses indéniables qualités sur lesquelles je vais revenir, souffre un peu de son format. Cette fois encore, le sentiment de la révolution numérique s'imposait, avec le regret des belles projections en 35 mm (il y en a encore). Paradoxalement, nombre de réalisateurs utilisent les images d'autrefois, archives, super 8, vidéo analogique, mêlant la mémoire du cinéma et la mémoire intime (les films d'Olivier Py, Daniele Atzeni, Thibault Le Texier, Rachid B. ou Robert-Jan Lacombe). Détail amusant en notre ère numérique et dématérialisée, le goût prononcé pour nombre d'objets on ne peut plus concrets : tourne-disques, téléphones à touche voire à cadran, techniques artisanales pour les films d'animation.

International - 1

Il était excitant de voir ce qu'allaient exprimer les jeunes cinéastes arabes après les mouvements complexes ayant traversé leurs pays l'an passé. Al Hesab de Omar Khaled, venu d'Egypte, est un portrait désespérant d'une société pourrie jusqu'au coeur par la corruption et la violence (sociale, physique, sexuelle) à tous les niveaux. Le côté fabriqué des situations n'évite pas une certaine lourdeur démonstrative (le professeur dégoûté obligé de faire le taxi frappe ses élèves avec sadisme, il sera humilié par un groupe de jeunes friqués avec l'aide d'un policier qui lui, etc.) mais surtout, si le film est plutôt bien construit, pâtit d'un filmage amateur, caméra à l'épaule, cadrages hasardeux et image vidéo laide, voir plus haut. Dommage.

A l'inverse, Demain, Alger ? de Amin Sidi-Boumédiène séduit par son dispositif simple : le départ du jeune Fouad pour l'Europe à la veille des manifestations de 1988 qui furent réprimées dans le sang, et les réactions de ses trois amis. Cadrages posés et découpage au petit poil, belle lumière solaire, jeu impeccable des quatre protagonistes et attention aux personnages. Le film, en douceur, se fait portrait d'une génération et réflexion pour la suivante, avec ses espoirs, ses frustrations, sa peur de l'avenir, son défi crâne, sa fascination pour l'occident (c'est pas facile, dira le père) qui passe aussi par les posters, icônes sur le mur, l'arrachement et la douleur de ceux qui restent. Partir ou rester, tout le dilemme de ces garçons, tout le drame d'un pays. Fouad ne se résoudra pas à dire adieu à ses amis. Un beau film maîtrisé et sensible.

Algérie toujours avec Mollement, un samedi matin de Sofia Djama, présenté dans la compétition française mais quand même. Le film ose une approche hardie à travers l'histoire de Myassa (superbe Laëtitia Eido) qui est agressée par un jeune homme au pied de son immeuble. Las, la tentative de viol tourne court, comme chez Almodovar, car le violeur ne raidit pas. Décidée malgré tout à porter plainte, Myassa se rend au commissariat du coin où son histoire laisse perplexe après avoir, en tant que femme, suscité le mépris. « Comment bander pour son pays si ses hommes ne le font pas pour leurs femmes même pour un viol ? » demande-elle (à peu près) au commissaire complètement désabusé. La défaillance du jeune violeur devient métaphore de l'impuissance du pays tout entier, idée renforcée par le problème de plomberie dans l'appartement de Myassa qui l'empêche d'avoir de l'eau. Qu'est-ce que c'est que ce pays pas fichu d'assurer le minimum vital ! Le portrait que fait Sofia Djama est celui d'une société en panne : corruption de la police, mépris des femmes, vulgarité ordinaire, mollesse généralisée, alcoolisme dissimulé, bêtise de la religion. Au plombier incapable qui vient avec sa fillette parce qu'il ne saurait entrer seul dans l'appartement d'une célibataire, Myassa demande « Tu vas réparer mon chauffe-eau ? ». « Si Dieu le veut ». « Laisse Dieu et apprends ton métier !». Il y a dans ces échanges beaucoup d'humour et beaucoup de colère, le premier évitant de tomber dans le misérabilisme plombé. Le portrait de l'héroïne est plein de sensibilité, de sensualité et de vitalité, la vitalité qui manque au pays. D'un autre côté, la réussite de la réalisatrice vient de l'équilibre qu'elle parvient à donner à ses autre protagonistes « Tous les personnages du film, victimes ou bourreaux, sont pris en otage d'une pression sociale, victime de ce mal en devenir », dit-elle. Ils ne tombent jamais dans la caricature même si l'on en rit beaucoup. La réalisatrice nous montre des hommes et des femmes bien vivants mais bien coincés.

Ailleurs, rien de bien saillant de ce que j'ai pu voir en provenance d'Asie. De l'anecdotique, du micro-évènement quotidien, vite vu, vite oublié à l'image de ce curieux grand prix, Guest de Ga Eun Yoon. Une jeune fille vient s'expliquer avec la maîtresse de son père. Elle n'est pas là. Ses deux gamins oui. Ils sont mignons. Elle va apprendre à les connaître. Bon.

D'Europe, j'ai retenu Noise du polonais Przemyslaw Adamski, un film d'animation mêlant images réelles et animation, un peu dans la tradition du travail d'un Zbigniew Rybczynski. Adamski joue sur la matérialisation des sons et leur hors-champ. C'est virtuose, étrange, poétique, polonais. Ausreichend (Passable) de l'allemande Isabel Prahl est un très beau court qui est aussi un film d'étudiante. Porté par la prestation du jeune acteur Thomas Fränzel et d'un scénario habile autour des efforts d'un professeur plein d'idéal qui se heurte au principe de réalité, le film illustre les rapports de force au sein de l'école et la complexité du métier d'enseignant. Vaste programme mené sans effet de manche mais avec un sens certain du relatif. Le professeur à la tignasse bouclée est lui-même un étudiant et doit subit l'examen pratique qui doit lui permettre de décrocher son diplôme. Il se retrouve coincé entre le désir de l'une de ses élèves, la jalousie de l'un des prétendants éconduit et le conservatisme de la proviseure. Quelle idée que ce type qui veut parler du Woyzeck de Büchner à ses étudiants en leur montrant le film de Werner Herzog ? J'adore la réplique « Attention, c'est du Kinski ». Le film est construit en oppositions et variations subtiles sur l'exercice du pouvoir au quotidien. La tension monte rapidement sans que jamais la réalisatrice n'ait la tentation de l'outrance dramatique et coup, elle reste parfaitement crédible. Elle utilise l'espace clos de la salle de classe et le décor un peu trop neutre du lycée pour le transformer petit à petit en un endroit étouffant qui piège le jeune idéaliste.

Un entretien avec Amin Sidi-Boumédiène

Un article sur Mollement, un samedi matin

La bande annonce de Ausreichend

Photographies DR

23:06 Publié dans Cinéma, Festival | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : clermont ferrand, court métrage, isabel prahl, przemyslaw adamski, sofia djama, omar khaled, amin sidi-boumédiène | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

04/02/2012

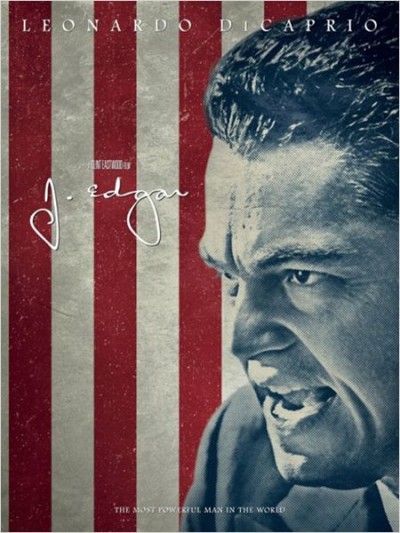

J. Edgar

Je dois avoir un flair particulier pour les meilleurs films de Clint Eastwood. J'ai fait l'impasse sur les trois qui ont suivi le superbe Gran Torino (2007) pour arriver directement à J. Edgar. Je le sentais bien. Ce flair n'est certes pas infaillible. J'ai déjà regretté, parfois, d'avoir raté à leur sortie tel ou tel film (Le diptyque sur Iwo Jima par exemple). Mais le caractère variable des réalisations d'Eastwood est connu et la découverte à-posteriori, loin de la frénésie de l'immédiat, permet une sérénité qui peut déboucher sur d'agréables surprises. Cela vaut mieux que le contraire. A son âge et à ce point de sa carrière, le crépuscule du grand fauve, le cinéma de Clint Eastwood n'est plus à découvrir ni même à réévaluer. C'est fait. Comme Woody Allen, il fait partie des grands anciens prolifiques, américains et indéboulonnables, dont chaque nouveau film partage entre admiration et envie de coup de pied au culte (Voir le récent Clint Fucking Eastwood de Stéphane Bouquet).

Qu'est-ce qui fait donc le prix du cinéma d'Eastwood aujourd'hui ? Vaste question fondamentale autant qu'intimidante tant le réalisateur comme l'homme, du moins public, et le comédien en son temps, restent entiers, à prendre en bloc ou à laisser avec les côtés réjouissants et les côtés irritants. Question délicate pour la critique qui a du mal encore aujourd'hui à coller ensemble les morceaux d'une œuvre d'apparence hétérogène. Question qui est au cœur de J. Edgar comme la transmission était eu cœur de Million dollar baby (2004) et Gran Torino. Question que, avec son sens de la provocation et son humour à la Blondin, Eastwood aborde à travers la figure de J. Edgar Hoover, créateur et patron du FBI de 1924 à 1972, figure controversée version douce, détestable version dure, en tout cas un type antipathique, obsédé par le pouvoir, maniaque, autoritaire, hanté par le péril rouge, mégalomane, bref, l'homme que vous aimez haïr. Le Hoover d'Eastwood revoie à l'évidence à « Dirty » Harry Callahan, inspecteur pour qui la fin justifie les moyens, plus qu'aux figures démystificatrices des films plus récents. Mais là où Harry avec sa posture individualiste et hargneuse renvoyait la société américaine à ses contradictions en tapant souvent juste, J. Edgar est cette société qu'il contribue à bâtir et incarne ces contradictions en sa personne même. Autre piste tout aussi passionnante à suivre, le lien entre notre homme du FBI et le réalisateur démiurge John Wilson de White hunter, black heart (Chasseur blanc, cœur noir – 1989). Wilson, incarné par Eastwood, se présente comme sympathique (le cinéma !) mais son exercice du pouvoir marqué par l'égoïsme conduit au drame et à un regard sévère sur le bilan d'une vie que l'œuvre ne saurait racheter. Gradation supplémentaire, l'effarement de Wilson épouse celui du réalisateur Eastwood au moment de vérité. Pour Hoover qui ne semble pas avoir été homme à s'effarer, c'est le regard du réalisateur seul qui amène la réflexion. Et elle est amère. Triste. Elle aurait pu être cruelle comme Eastwood en a parfois été capable, mais le réalisateur se refuse au film réquisitoire, à un portrait trop convenu de Hoover-le-fasciste, comme il sait éviter le portrait de l'homme-qui-quand-même-a-fait-son-devoir en évitant superbement ses innombrables combats plus ou moins douteux pour se concentrer sur la seule chose qui en vaille la peine, son humanité. Le film va s'attacher à travers l'ambitieux scénario de Dustin Lance Black, auteur de celui de Harvey Milk (2008) de Gus Van Sant, à ce qui a construit Hoover, sa relation spéciale avec sa mère, son homosexualité plus ou moins latente mais bien refoulée, ses désirs de gloire et de contrôle, son besoin viscéral de confiance, ses petitesses. Cela va s'incarner, outre sa mère, dans les personnages de sa fidèle secrétaire Helen Gandy et de son second Clyde Tolson.

Là où le film devient superbe, c'est quand il montre, avec ses jeux habiles et maîtrisés des différents temps de la vie de Hoover, comment cette humanité va se révéler incompatible avec l'œuvre, c'est à dire le FBI et le combat pour une certaine idée de l'Amérique. C'est à dire qu'Eastwood nous montre un homme qui est passé à côté de sa vie. Comment il arrive au bout de son existence, à cette nudité grotesque recroquevillée sur un tapis, hâtivement recouverte par l'ami qui seul savait l'homme à l'intérieur. C'est là que J. Edgar rejoint le modèle formel du Citizen Kane (1941) d'Orson Welles : narration éclatée, maquillages vieillissants qui évoquent le théâtre et l'artifice, présence de la grande histoire reléguée au second plan (mais riche et précise, j'ignorais tout des attentats de 1919) avec un portrait de l'Amérique sur plusieurs décennies, fascination pour les moteurs profonds de l'esprit de son héros. Eastwood y ajoute une réflexion sur la manipulation, trait essentiel de Hoover, à travers le film lui-même, faisant prendre en charge une partie de la narration par une voix off (le récit est initié par Hoover qui dicte ses mémoires) suscitant des images qui seront plus tard démenties par d'autres images selon un procédé de relecture assez fordien. Il y a à ce stade un parallèle possible avec le musicien Charlie Parker de Bird (1988). Ce film possède également une structure narrative éclatée, cette esthétique très sombre et couvre grosso-modo la même période. Ce qui me semble intéressant c'est que Parker était dans un processus d'auto-destruction délibéré mais que son œuvre transcendait l'homme. Son héritage est un héritage de joie, le jazz. L'héritage de Hoover, et la réflexion est piquante chez Eastwood qui n'est pas exactement un gauchiste, est clairement la mise sous surveillance des idéaux américains à travers le fichage, l'exploration des poubelles des grands, les lois d'exception, les coups tordus et au final la faillite d'une idée démocratique quand Hoover reste malgré huit présidents successifs. La scène séminale de la bibliothèque où Hoover expose à miss Gandy ravie (c'est filmé comme une scène d'amour) ses principes de contrôle annonce ce que le film développe en filigrane, et aboutit à cette magnifique scène où Hoover dans l'obscurité de son bureau écoute en boucle le son des ébats entre Marilyn Monroe et John F. Kennedy (encore une scène d'amour, plus du tout platonique). L'obscurité de l'écran à ce moment est l'image de la faillite de l'homme J. Edgar qui rejoint celle d'un système qui en est arrivé à ce joli résultat.

Eastwood conserve un point d'équilibre en ne minimisant rien de la violence des adversaires de Hoover, du moins de ceux qui sont réels. Ce sont autant de scènes brèves, intenses, qui claquent et saisissent : l'attentat du début, le massacre de Kansas City, l'enlèvement du fils Lindberg. D'où une tonalité générale assez triste, comme dans Mystic River, plus que colère. La mise en scène est au diapason de la complexité du film. La mise en scène d'Eastwood ! Cela aussi n'est pas évident à appréhender. Quand le film est limpide (Gran Torino, Million dollar Baby), ses détracteurs lui reprochent son inexistence. Quand le film est sophistiqué (Midnight in the Garden of Good and Evil (1997), Changeling (2008)), elle écrase le sujet. En vérité, je vous l'écris, Clint Eastwood est à la limite du classique (il est un peu jeune) et des formes plus modernes nées dans les années 70 (il est plus posé). Son style est affirmé, sous le signe de la rigueur narrative, d'un goût du cadre ample, de cette photographie aux grandes zones d'ombres, très cinématographique, ici assurée par Tom Stern, d'une musique en retrait qu'il a composée lui-même, et d'un rythme plutôt lent traversé de brusques accélérations. Par principe, il ne cherche jamais à perdre son spectateur, tout à son plaisir du récit, au risque comme ici de quelques effets appuyés (les transitions entre les époques). Parfois surestimé quand on en fait le détenteur de la grande forme classique, trop souvent sous estimé quand à l'intelligence de certaines de ses idées. Un exemple. Hoover écoute les festivités de l'intronisation de Richard Nixon à la radio, vers la fin de sa vie. On est dans l'intérieur strict de son bureau, étouffant. Puis il se lève et se dirige vers la fenêtre. La caméra le suit, le son se transforme et l'on se rend compte que le défilé à lieu sous ses fenêtres. Tout est dit de la vérité de cet homme, de sa volonté de contrôle, de son arrogance, de son rapport à l'histoire de son pays dont il ne perçoit plus que le récit déformé du fond de son bureau et qui, dans la réalité sous son nez, ne l'intéresse pas. Profondeur de son ennui. Finalement, au bout du pouvoir, il n'y a que le vide intérieur.

Par Edouard sur Nightswimming

Par Buster sur Balloonatic

Sur Une fameuse gorgée de poison

Par Anna sur Going to the movies

15:33 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : clint eastwood | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

15/01/2012

Spaak puissance trois

C'était le joli temps où les jeunes actrices et les jeunes acteurs de France passaient la frontière pour dorer leur carrière naissante au soleil de l'Italie. C'était le joli temps où Cineccittà ouvrait largement ses bras généreux et faisait souffler un vent d'Europe et de liberté, en toute innocence, en toute inconscience. Parfum de dolce vità par la grâce des coproductions. C'était le joli temps d'Anouk Aimée chez Federico Fellini, de Jean-Louis Trintignant chez Sergio Corbucci et Dino Risi, de Jean-Paul Belmondo chez Mauro Bolognini, d'Alain Delon et Annie Girardot chez Luchino Visconti. C'était le joli temps de Catherine Spaak.

L'esprit de ce temps s'incarne parfaitement dans les jeunes femmes comme la fille du scénariste de La grande illusion (1937). C'est en Italie qu'elle fait l'essentiel de sa carrière où elle sera Lilly dans Il sorpasso (Le fanfaron – 1962) de Dino Risi, Mademoiselle de Maupin pour Mauro Bolognini, Giovanna pour Marco Ferreri dans L'uomo dei cinque palloni (Break-up, érotisme et ballons rouges – 1965) où Anna Terzi à la chevelure toute bouclée dans le second giallo de Dario Argento Il gatto a nove code (Le chat à neuf queues – 1971). Catherine Spaak, c'est la vie, la jeunesse et la beauté incarnée. Visage juvénile de porcelaine où pétillent deux yeux malicieux et rieurs, physique tout en finesse et en grâce, la lignée Audrey Hepburn, longues jambes pour lesquelles la mini-jupe semble avoir été inventée à dessein. Spaak dégage, comme Françoise Dorléac ou Virna Lisi, ou Elsa Martinelli, un mélange de pétulance, d'insolence et d'innocence, une sensualité musicale, pop, un érotisme en mouvement exprimant la légèreté et la promesse du monde. Et l'on y verra par contraste son absurdité, parfois sa cruauté (nous sommes dans la comédie italienne). Spaak, c'est le vent dans les cheveux, l'amour sans limites, les nuits sans fin, la moto sans casque et les petits bolides d'époque que l'on conduit très vite, au risque comme pour la Camille de Jean-Luc Godard, de finir encastrée sous un poids lourd.

En 1964, Renato Castellani, Luigi Comencini et Franco Rossi réalisent avec Tre notti d'amoreun de ces délicieux films à sketches qui est un tryptique à la gloire de l'actrice. Trois poèmes, trois chansons pop, trois histoires drôles et sensuelles avec leur pointe satirique. Le générique est tout un programme, semblables à ceux (animés) des films de Blake Edwards, où Catherine Spaak change de costume à chaque plan, évoluant dans un labyrinthe de formes géométriques aux couleurs vives, un peu à la Mondrian. Elle y est littéralement icônisée.

La vedova (La veuve), le premier segment, dirigé par Castellani qui signe le scénario la même année de Matrimonio all'italiana (Mariage à l'italienne) de Vittorio De Sica, fait de notre héroïne Giselle, une jeune veuve française, si parisienne, débarquant en Sicile pour l'enterrement de son maffieux de mari. Elle fait aux populations locales l'effet d'une véritable martienne. Sa simple présence, les courbes de ses jambes, son redoutable accent français, le tactactac de ses talons aiguille sur les pavés antiques, suffisent à déclencher une réaction en chaîne chez les rigides machos. Mais l'on ne badine pas avec la veuve d'un « capo » et au moindre regard, la sanction tombe. Et les cadavres s'empilent autour d'elle en un jeu de massacre absurde et hilarant. Car nombreux sont ceux qui sont prêts à sacrifier leur vie pour une nuit d'amour avec la belle en noir, jeune déesse descendue sur leur terre brûlée de soleil. Sans compter ceux qui n'ont que le tort d'être au mauvais endroit au mauvais moment. On reconnaît parmi eux Aldo Puglisi dont c'est le premier rôle et qui sera juste après l'inoubliable cousin veule de Sedotta e abbandonata (Séduite et abandonnée) de Pietro Germi. Et puis l'excellent Renato Salvatori qui ira au bout de son destin.

Le second épisode, le plus remarquable, est Fatebenefratelli signé Comencini. Il est le plus représentatif de l'esprit déluré du film. Catherine Spaak y est Ghiga, jeune femme aux pulsions entières, maitresse d'un homme nettement plus âgé et nettement plus sérieux. Victime d'un accident de la route au volant du bolide de son amant, elle se retrouve plâtrée jusqu'au cou dans un monastère et veillée par un jeune novice qui a la prestance et les yeux clairs de Diabolik, Dr Justice et de l'ange de Barbarelle réunis : John Philip Law. Comencini, maître de la comédie, met en scène avec délectation le jeu de séduction qui s'établir entre la belle immobilisée physiquement et le beau paralysé moralement. Virtuose et sensuel, le réalisateur s'attache, dans le huis clos de la petite chambre mais en écran large, aux multiples gestes et jeux de regards chargés d'un érotisme charmant . Il orchestre un véritable ballet des corps qui s'approchent et s'éloignent. Ghiga gagne petit à petit en mobilité (ah ! ces jeux de pieds) tandis que les barrières spirituelles du novice s'effritent. Cette seconde nuit d'amour sera d'ordre spirituel. Le couple est délicieux, la morale malicieuse quoique teintée d'amertume, et l'épisode le sommet indispensable du film.

Le troisième épisode La moglie bambina, est signé Franco Rossi spécialiste du film à sketches, qui dirigera plus tard le duo Bud Spencer et Terence Hill dans Porgi l'altra guancia (Les deux missionnaires - 1974). Il est un peu plus faible, peut être à cause de ressorts comiques un peu boulevardiers, évoquant la comédie sexy des années 70/80. Spaak y est cette fois Cirilla, mariée à nouveau à un homme plus âgé et aisé (il est architecte comme le précédent était homme d'affaire) joué par l'impeccable Enrico Maria Salerno avec ce qu'il faut de calvitie. Mais cette fois, quoique toujours remontée comme un ressort, Cirilla est une épouse aimante et fidèle, gamine mais pleine de bonne volonté. Elle se désespére donc des multiples perturbations psychologiques de son époux traumatisé par cette femme trop belle et trop jeune. Il y a des gens compliqués. Ici, c'est de la claustrophobie comme métaphore de l'impuissance. Le mari n'arrive donc pas à prendre son costume dans le placard ni à entrer dans une voiture sans toit ouvrant. Pour débloquer la situation, Cirilla se laisse convaincre d'envoyer une de ses amies passer une nuit avec son époux. D'où quiproquo et ce genre de choses. Ce pourrait être graveleux, mais Rossi s'en sort par une mise en scène élégante et un rythme alerte qui met en valeur non seulement Catherine Spaak qui change dix fois de tenue, mais aussi tout un décorum des années 60, des intérieurs colorés aux meubles design aux voitures rutilantes si éloignées des boitiers à roues d'aujourd'hui. Sous son parasol rouge, Spaak est sublime et sa danse finale au milieu des ragazzi est un instant comme en apesanteur.

Inédit en France pour autant que je le sache, le film existe en DVD en Italie chez Terminal Vidéo.

Photographies : capture DVD Ripley's Home Video

A lire sur le site consacré à l'actrice La calda vita (en anglais)

23:12 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (7) | Tags : luigi comencini, franco rossi, renato castellani, catherine spaak | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

13/01/2012

Paris la nuit

A propos d'Une nuit, le nouveau film de Philippe Lefebvre, j'aimerais au moins pouvoir dire un mot pour les acteurs que j'apprécie. Roschdy Zem a la gueule de l'emploi. Il me fait penser à Lino Ventura dont quelqu'un avait écrit qu'il restait passionnant même de dos. Mais Ventura dans un film insipide, et il en a fait, ne pouvait à lui seul en relever la fadeur. Zem pareil. Sara Forestier est toujours aussi piquante et belle. Le problème ici c'est qu'elle n'est pas filmée. Je veux dire par là (par ici aussi d'ailleurs) qu'elle est là mais que Lefebvre ne semble intéressé ni par le personnage qui reste lisse jusqu'aux cinq dernières minutes (elle fume, elle conduit, elle attend), ni par l'actrice, ce qui est fort dommage quand on a un visage pareil devant la caméra. Lefebvre la laisse dans le flou ou dans l'ombre. Rien, pas un plan malgré Paris la nuit où l'on soit ému, où l'on soit saisi de beauté, pas un geste, de ces gestes inventifs et excitants qui n'appartiennent qu'au cinéma et qui font toucher le film noir au sublime. Zem a plus de chance, il est filmé en quelques jolis portraits, Paris la nuit, la douleur du loup solitaire, mais rien qui décolle vraiment. Après Le petit lieutenant, Polisse et ces polars où Gérard Lanvin et Daniel Auteuil serrent les dents avec Daniel Duval en arrière-plan, Une nuit confirme que Drive est un film sublime et permet de mieux comprendre pourquoi. Déjà, si les réalisateurs lâchaient la pédale de la caméra portée et le style Darren Aronovsky, il y aurait du mieux. J'ai même des frissons dans l'échine quand je lis ici (et là aussi) des références à Melville, Jean-Pierre, qui jamais caméra ne porta. Inutile d'aller chercher si loin dans le temps ni l'espace. Il suffit de voir les trois premiers plans de Lefebvre, Paris la nuit, tristes images numériques avec lumière un peu dorée qui annoncent qu'il ne va rien se passer de bien palpitant. Les voir et repenser aux trois premiers plans de Montparnasse de Mickael Hers, Paris la nuit, plans au piqué incroyable et à la richesse des éclats de lumière, dont la beauté coupe le souffle, qui donnent la sensation de l'inédit et annoncent qu'il va se passer quelque chose de pas banal. Tiens se dit-on, il y a un regard. Chez Lefebvre, il y a certes quelques idées, et même des bonnes, mais elles restent des idées et ne passent pas le regard.

Photographie © UGC

11:03 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (8) | Tags : philippe lefebvre | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

11/01/2012

Steven Spielberg à la Cinémathèque de Paris

09:29 Publié dans Cinéma, Réalisateur | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : steven spielberg | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

05/01/2012

Hugo Cabret

Les choses vont décidément bien vite. J'en suis encore à méditer sur les bouleversements de cette année 2011 compliquée pour moi dans mon rapport au cinéma que je tombe avec Hugo (Hugo Cabret - 2011), le nouveau film de Martin Scorcese, sur un film en 3D qui me séduit par sa 3D. Avatar et coquecigrues ! J'ai déjà exprimé plusieurs fois le peu d'intérêt que j'avais pour le procédé mais, problème, il est devenu difficile de voir certains films autrement. Le choix de la version plate se réduit comme celui d'une copie 35 mm. Je m'y suis donc collé l'an passé avec trois films plutôt très bons, Ichimei de Takashi Miike (présenté en compétition à Cannes, ils sont partout), le superbe Contes de la nuit de Michel Ocelot et le Tintin de Steven Spielberg. Dans les trois cas je suis resté sur ma position, à savoir que le relief n'apporte rien à la mise en scène de ces réalisateurs, qu'il n'est qu'un gadget et un choix technologique, stratégique, dans la lutte contre le piratage. L'on conviendra que cela n'a rien d'excitant. Avec Hugo c'est une autre histoire. L'échec du relief dans les années 50 puis 80 tient à son cantonnement dans le domaine de la série B (à une ou deux exceptions près dont un film d'Alfred Hitchcock), et à des choix alternatifs alors plus satisfaisant (Cinérama, VistaVision, CinémaScope, 70 mm). Aujourd'hui c'est différent et devant le Tintin de Spielberg, je m'étais fait la réflexion qu'il suffirait qu'un metteur en scène inspiré s'empare du procédé et en fasse autre chose pour qu'il se passe quelque chose. J'avoue que je n'attendais pas la chose en question de la part de Martin Scorcese, d'autant que j'ai décroché de son cinéma depuis 2002, comme beaucoup ont été surpris que l'homme de Goodfellas (Les affranchis - 1990) fasse ce film de Noël destiné à un jeune public. La réussite de Hugo tient pourtant complètement dans le cinéaste Martin Scorcese comme dans le cinéphile Martin Scorcese, dans la synthèse d'un style et d'une passion qui sont sublimé une technologie qui se révèle, pour cette fois, parfaitement adaptée.

Hugo Cabret est un jeune orphelin qui vit dans la gare d'un Paris rêvé des années trente. Il y entretient les horloges discrètement et subsiste de petits larcins qui lui valent d'être dans le collimateur d'un vigile d'époque, blessé de la grande guerre. Son obsession est la réparation d'un automate que lui a laissé son père et pour ce faire, il dérobe pièces et outillage à un vieux marchand de jouets irascible qui n'est autre, comme personne ne l'ignore, que le cinéaste déchu Georges Mélies. L'adaptation par John Logan du livre (pour enfants) de Brian Selznick fait donc se percuter une trame mélodramatique et un solidement classique récit initiatique avec la véritablement véridique histoire de l'un des inventeurs capitaux du cinéma. Mélies, magicien et homme de spectacle, qui s'était vu refuser la vente d'une caméra par les frères Lumière qui avaient des doutes sur leur invention, et qui du coup avait fabriqué lui-même sa propre machine de prise de vues, est le créateur du spectacle cinématographique, du studio et du trucage, du rêve en salle, de la féérie sur pellicule. Des raisons complexes l'on conduit à la ruine durant la Première Guerre Mondiale et dans un moment de désespoir il a bien fichu le feu à ses décors et à nombre de ses films avant d'épouser en secondes noces son ancienne vedette Jeanne d'Alcy pour tenir avec elle la fameuse boutique, gare Montparnasse.

Pour Martin Scorcese, c'est un sujet en or. La fiction de l'histoire de Hugo lui permet de plonger sans retenue dans un récit qui renvoie au classicisme hollywoodien, mélange d'action, d'humour et d'une intense émotion, qui jamais ne cède aux facilités du second degré. La mise en scène investit un univers de pure fantaisie, le merveilleux décor de la gare élaboré par Dante Ferreti installé dans un Paris qui est celui du réalisme poétique français comme ceux de Vincente Minnelli ou de Ernst Lubitsch et dont le traitement rappelle celui du New-York dans le film de 1977. Avec la figure de Mélies, Scorcese l'historien, le cinéphile fou, l'activiste infatigable de The Film Foundation, peut partager sa passion pour l'histoire du cinéma des origines tout en faisant œuvre de pédagogie, se projetant dans le personnage de l'historien René Tabard. Avec la même précision et la même élégance que dans ses voyages imaginaires dans le cinéma américain puis italien, dans sa description de la haute société new-yorkaise du XIXeme comme du fonctionnement d'un casino de Las Végas, Scorcese évoque les grandes figures des premiers temps du cinéma. Il fait revivre la naissance du septième art et de ses techniques avec les premières projections des frères Lumière dans les foires puis la création, mise en abyme avec les souvenirs de Mélies, du studio de Montreuil. J'ai pensé à Le silence est d'or (1949) de René Clair et j'étais très ému. Il convoque aussi de diverses manières Chaplin, Keaton, Lloyd, inévitablement accroché à son horloge, Linder et le premier western. Plus encore, de la même façon que Quentin Tarantino dans Inglorious basterds(2009), Scorcese filme avec gourmandise les objets, les outils, la matière même du cinéma : caméras, projecteurs, flip books, pellicule, décors de bois et de carton peint, costumes, dessins et mécanismes. Déballage d'antiquaire ironiseront certains, fétiches et gri-gris du culte soupireront d'autres. Peut-être, mais le cinéma de Scorcese a la ferveur même quand il tend à faire du prosélytisme pour la conservation des films.

Son idée la plus belle, c'est de s'adresser aux jeunes générations à travers Hugo et Isabelle, la charmante jeune fille adoptive de Mélies (craquante Chloë Moretz). Hugo multiplie les figures de la transmission et celle-ci s'opère à tous les niveaux. Le père de Hugo lui apprend son métier et lui laisse l'automate. Hugo initie Isabelle au cinéma tandis que la jeune fille l'amène à la lecture. L'automate finit par transmettre son message. Le libraire, belle figure campée par Christopher Lee, passe des livres à Isabelle et offre Robin des bois à Hugo. La fleuriste offre une fleur au vigile qui s'arrache enfin un sourire. Monsieur Frick offre une compagne au chien de madame Emilie. Les enfants révèlent à l'historien l'existence de Mélies. Mélies apprend ses trucs à Hugo. Scorcese lui-même se met malicieusement en scène en photographe immortalisant le studio de Montreuil et les Mélies dans le bonheur. Chez Scorcese, ici, la culture se transmet de façon vivante et bien concrète, par des objets et des gestes, notion d'importance dans notre époque de grande dématérialisation. Films, dessins et livres sont ramenés à leur présence physique et à la beauté de leurs supports. Il faudrait également évoquer la richesse musicale du film, quelle culture ce Scorcese, qui mêle à la partition de Howard Shore les chansons de populaires de l'époque et la musique de Camille Saint-Saëns et du divin Erik Satie.

On pourra là aussi trouver paradoxal, voire cynique si on a l'esprit mal tourné, que cette célébration de l'art et de la mécanique artisanale se fasse dans une œuvre qui recourt si richement aux techniques de pointe d'aujourd'hui. Paradoxe d'apparence seulement. Ce qui nous ramène à la 3D. Ce qui me semble remarquable dans la 3D de Hugo, c'est la façon dont Martin Scorcese a intégré cette technique à son style propre. Le premier plan, virtuose, est une vertigineuse plongée depuis le ciel de Paris vers les méandres de la gare centrale, slalomant entre la foule et les trains, jusqu'à isoler le regard de Hugo, planqué derrière une horloge. Ce plan qui permet de pénétrer l'univers du film n'est pas différent de ceux qui nous avaient ouverts les portes du casino où régnait Robert De Niro, ou du New-York des gangs du même nom. Il ne sacrifie pas à un effet 3D (il en reste quelques uns comme la gueule du chien qui vient aboyer sur le spectateur), mais renforce une figure qui est le langage même du réalisateur. Il renvoie aux idées visuelles que Scorcese aime tant chez Michael Powell et à une façon d'appréhender l'espace qui, jusqu'ici, était illustrée par des mouvements de grue, de la steadycam ou de la Louma, et orchestré par le montage. La 3D apporte cette fois un supplément de netteté en profondeur, une définition sur les visages et les textures inédite. Il y a comme une sollicitation du sens du toucher dans la façon de montrer les matières (bois, cuir, ferrures) qui renforce leur sensualité et accentue l'émotion procurée par les objets qu'elles composent. C'est quelque chose que Scorcese avait déjà tenté avec les natures mortes de The Age of Innocence (Le temps de l'innocence - 1993) qui étaient le meilleur du film. La troisième dimension y est envisagée comme illusion sensorielle et non pas de profondeur. Je retrouve là quelque chose éprouvé devant la poussière en VistaVision de The searchers (La prisonnière du désert – 1956) de John Ford, ou l'air vibrant du désert en 70 mm de Lawrence of Arabia(1962) de David Lean. Tout au plus pourrais-je regretter que certains plans n'aient pas duré un peu plus longtemps, que j'ai eu le temps de saisir les multiples nuances.

Mais plus encore que tout ceci, qui n'est pas rien, Les personnages et la fiction ne sont jamais sacrifiés au pur plaisir des images. L'homme reste au cœur de tous les objets, de tous les décors, il en est le créateur et ils ne sont que son extension. Les horloges ne sont plus rien sans Hugo pour les remonter. Il est des plus étonnant de voir Scorcese, peintre des plus grandes violences, des plus grandes souffrances, faire preuve de tant de délicatesse, de tant de sensibilité pour ses personnages. Il ne laissera personne sur le carreau. Au point que le vigile, joué par un superbe Sacha Baron Cohen dont la définition du poil de moustache défie l'entendement, ne sera pas le méchant attendu. Au point surtout que pour la première fois, des corps de sang et de chair ne sont pas écrasés par la scénographie numérique et tridimensionnelle. C'est à cette réussite que se mesure la sincérité de Scorcese. James Cameron avait oublié que les bornes franchies, il n'y a plus de limites. Steven Spielberg avait dû composer avec les deux dimensions des 24 albums à la ligne claire de Hergé. Martin Scorcese lui est en parfaite adéquation avec son sujet. Je me gausse de voir ceux qui font la fine bouche sur Hugo se mouiller l'œil devant Le voyage dans la Lune, chef d'œuvre 1902 de Mélies. C'est oublier un peu vite que pour Mélies, le cinéma était d'abord spectacle, que Le voyage dans la Lune est une superproduction de son époque avec un gros budget (et un gros succès à la clef), que c'est un film où règne le trucage et où est recherché l'illusion de la profondeur, non pas par la profondeur de champ mais bien par des décors plats placés les uns devant les autres. Le tout colorié image par image à la main. C'est un cinéma de la féérie et de la séduction. Et la poésie technologique de Scorcese aujourd'hui est certainement la mieux à même de rendre hommage à la technologie poétique de Georges Mélies.

Sur Nightswimming

Chez le Bon Dr Orlof

Photographies : © Warner Bros. France

Photographie Mélies : source Draven's world (avec un bel article sur le réalisateur)

23:09 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (5) | Tags : martin scorcese | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

01/01/2012

2011 (le bilan ! le bilan !)

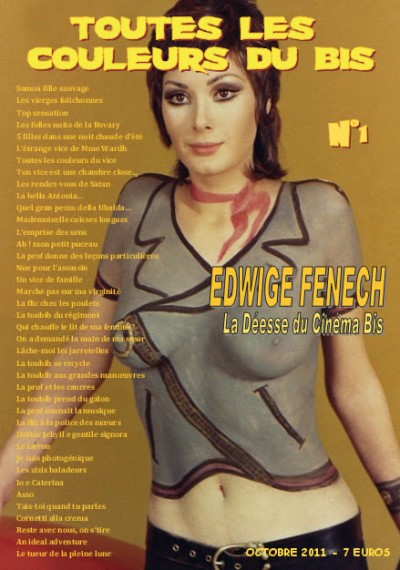

Curieuse année 2011, à prendre avec les précautions habituelles, à savoir mon décalage toujours important avec l'actualité des sorties en salle, de plus en plus remplacée par celle des sorties en DVD (Merci à Kinok une nouvelle fois) et de mes propres découvertes. Triste année où l'on a enterré avec le 35 mm une impressionnante cohorte d'acteurs et d'actrices, de réalisateurs et de techniciens que j'aimais bien. Belle année où finalement les images sont multiples, où Hers place ses comédiens dans la plus belle lumière possible, où c'est une jeune réalisatrice qui réinvente le western, où Moretti ne fait pas le film attendu, où Guédiguian revient au pastis-olives de ses débuts, où Sophie Quinton, où Ryan Gosling prend l'ascenseur, où Rassoulof fait de contraintes très réelles une esthétique, où l'on peut redécouvrir le super 8 de Jean-Louis Le Tacon et la vidéo années 70 d'Armand Gatti. Où j'ai vu plein de films avec Edwige Fenech.

Memory Lane (sortie fin 2010) de Michael Hers

Drive de Nicolas Winding Refn

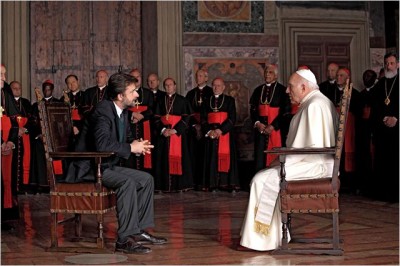

Meek's cutoff de Kelly Reichardt

Habemus papam de Nanni Moretti