20/09/2016

Relax (6)

Clint Eastwood bronze tranquille sur le plateau de Where eagles dare (Quand les aigles attaquent - 1968) le film d'aventures guerrières de Brian G. Hutton. Photographie DR, source This is not porn.

09:55 Publié dans Relax | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : brian g. hutton, clint eastwood | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

24/03/2015

Lectures pour tous

Sur Zoom arrière, c'est l'occasion de retourner en 1975. Sur Les nuits du chasseur de films, les garçons sont de sortie pour un cache-cache printanier. Citizen poulpe écrit un long article sur le Tonnerre de Guillaume Brac et je me dis qu'il serait temps que je finisse le mien. À rebours d'une certaine critique officielle, les blogueurs ont accueilli avec plus d'intérêt le dernier opus eastwoodien, et plus de finesse me semble-t-il. Florilège :

"... Clint Eastwood en a pleinement conscience et American Sniper, loin de toute hagiographie, se révèle une entreprise de déconstruction de l'héroïsme américain." sur For now we see through a glass darkly

"Pour Eastwood, il est évident que l'acte de tirer n'est pas un acte anodin : pas d'éloge donc des troufions ni de croisade contre de prétendus barbares mais une description minutieuse de la folie guerrière vécue de l'intérieur." chez le Bon Dr Orlof.

" Il est sûr que les américains possèdent un sens patriotique qui nous échappe sans doute. J'ai vu moi un excellent film de guerre avec des scènes qui n'éludent pas l'horreur de ce qui se produit sur ces champs de bataille improvisés en plein cœur des villes détruites." chez Pascale Sur la route du cinéma.

"Dans l'ombre du Dr Clint classique, il se trouve toujours un Mr Eastwood maniériste pour venir distordre la perspective ordinaire." chez Timothée Gérardin dans Fenêtre sur cour.

"Le cinéaste garde ses distances avec lui, ne lui offrant que sa compassion pour ce destin cruel, déshumanisé qui a été décidé pour lui par d’autres et qui l’a mis à l’écart de la vie." par Erwan Desbois sur Playlist Society (Via FredMJG)

Photographie Keith Bernstein

18:08 Publié dans Blog, Cinéma | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : blogs, clint eastwood | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

17/03/2015

La solitude du sniper de fond

American sniper (2014) un film de Clint Eastwood

Une grande part des réflexions qui suivent, je me les suis faites avant de découvrir le nouveau film de Clint Eastwood, Américan sniper. Je n'ai pas pu éviter de tomber sur les discours polémiques, chez Libération (Didier Péron et Julien Gester), Télérama (Aurélien Ferenczi), et la sortie de Michael Moore qu'il a nuancée par la suite. Je me suis dit : « Que se passe-t-il ? » Notre homme Clint, après avoir été plus ou moins canonisé, voire embaumé prématurément à l'occasion de films moins excitants, se retrouve attaqué comme au bon vieux temps des années soixante dix, réactionnaire, dangereusement ambigu, propagandiste, nationaliste, impérialiste. Certains ont même dégainé le bon vieux et définitif « fasciste » de Pauline Kael. « Voilà, me dis-je, qui doit lui donner un sacré coup de jeune ». Et quelque part, du côté de son travail de cinéaste sur son pays, son histoire, ses valeurs, ses complexités, ses errements, il y a quelque chose de réjouissant à voir ceux qui se sont contorsionnés autour de ses plus beaux films pour en faire un réalisateur respectable, qui se sont découvert avec surprise une sensibilité commune autour des destins de Will Munny, de Charlie Parker ou de Red Stovall, se retrouver bien embêtés quand Eastwood revient à un sujet qui fâche, ici la guerre en Irak. Eastwood pourtant n'a pas changé. Il est toujours ce cinéaste conservateur, profondément américain, parfois agaçant, qui poursuit une réflexion sur son pays et la tension qui existe entre ses idéaux et ce qui les mine, la violence. Violence urbaine chez Dirty Harry, violence sociale de Mystic river (2003) et Million dollar baby (2004), violence politique de J. Edgar (2011) à l'intérieur et, dans son nouveau film, à l'extérieur. C'est cette ligne qui le rapproche de John Ford, moins le sens de la communauté. Les personnages de Eastwood sont des solitaires et seuls Bronco Billy et Josey Wales, presque malgré eux, arrivent à recréer quelque chose.

Vu d'ici, de l'Europe, il est certain que l'Amérique profonde dont Eastwood est un excellent guide, n'est pas faite pour rassurer. Nous sommes plus à l'aise avec un Michael Moore, mais sommes nous plus avancés ? Eastwood dérange mais pousse, du moins devrait pousser, à la réflexion. Moore dénonce mais nous conforte dans nos idées et nous donne une sorte de bonne conscience. Ceci dit, les deux visions sont légitimes et en tant que spectateur, j'apprécie de pouvoir avoir les deux points de vue. Tout ceci se cristallise dans le personnage de Chris Kyle, inspiré d'un tireur d'élite bien réel, au centre de cet Américan Sniper. Eastwood ne choisit pas un brave GI's de base, ni un tortionnaire d'Abou Ghraïb, mais un de ces soldats haut de gamme, les Navy Seals, dont la première mission est la protection des troupes au sol qui progressent pas à pas, la seconde de traquer les plus redoutables de leurs ennemis. Kyle est de la même unité que ces hommes qui ont pisté Ben Laden et l'ont exécuté au Pakistan. Le sniper, c'est un type qui s'embusque et, fort d'une technologie de pointe, abat ses cibles de loin. Comme le relève Moore, le sniper a aujourd'hui une image négative. Il personnifie la mort qui frappe sans prévenir, bien loin du face à face héroïque. Mais qu’est-ce qu'un sniper sinon un soldat particulièrement doué ? Pour le tir s'entend. Cette notion de don, notion mystique, religieuse, bien américaine, est très présente dans le western, ce don balistique qui est vécu dans quelques grandes œuvres comme un talent et une malédiction. C'est le beau film de Henry King, The gunfighter (La cible humaine – 1950). Concentré, précis, efficace, le bon tireur d'élite est celui qui fait bien son boulot. Et qu'est-ce que le bon boulot pour un soldat en temps de guerre, sinon d'éliminer un maximum d'ennemis pour assurer la victoire ?

J'ai été surpris, dans ce que j'ai lu, de ne pas voir mentionné le lien avec le Sergeant York (1941) de Howard Hawks, jusqu'à l'excellent article de Jean-Baptiste Thoret dans Charlie-Hebdo (tiens). Le parallèle me semblait évident, connaissant le goût classique d'Eastwood. York, lui aussi inspiré d'un véritable soldat, héros de la première guerre mondiale, est un tireur d'élite. Héritier lointain de La Longue Carabine Œil-de-Faucon, il est chasseur d’exception et vient de l'Amérique profonde, le Tennessee quand Kyle est du Texas. Il part au loin, au-delà de l'Atlantique, pour défendre une certaine idée de son pays. Sur le front il va aider sa compagnie grâce à ses talents de tireur et abat les soldats allemands comme pipes à la foire. On le verra même imiter le cri du dindon pour faire sortir les têtes ennemies de leur tranchée. Même si Hawks donne à son personnage un dilemme moral, l'objection de conscience pour motifs religieux, York n'a pas lors de cette scène centrale d'états d'âme. Rapprocher York et Kyle est riche. Les ressemblances comme les différences s'incarnent physiquement. York a la prestance élancée et le regard clair de Gary Cooper, le lancier du Bengale, le Mr Deeds de Franck Capra., Beau Geste. Kyle a la stature épaisse, massive de Bradley Cooper (!), l'air buté et parfois perdu derrière lequel on lit comme une fêlure. York transgresse ses croyances religieuses pour celles de son pays et le salut de ses camarades. Kyle est un cow-boy raté qui se raccroche à une vision frustre de ces valeurs inculquées de façon traumatisantes par son père. York était élevé par une mère sublime comme les américains en ont le secret. Les corps disent ce qui sépare des hommes aux parcours similaires.

Ces différences doivent élargir la réflexion à la guerre, à son effet sur l'homme et ses séquelles. Sergeant York en 1941 est le film d'un pays prêt à entrer dans une guerre contre de redoutables idéologies totalitaires, et à ce niveau, il est sûr de lui. Hawks est par ailleurs un cinéaste aristocratique et tout à fait conservateur. American sniper se situe durant une guerre dont le moins que l'on puisse en dire est qu'elle n'a pas fait l'unanimité, y compris en Amérique même. Et à ce niveau, il me semble que c'est un film qui doute. Il ne faudrait pas confondre le film et son personnage. Eastwood montre les certitudes de son personnage au cœur d'un environnement contradictoire. Contrairement à ce que j'ai pu lire, le film multiplie les éléments qui s'opposent à la vision de Kyle, même s'ils ne prennent pas une forme de revendication. Il y a son frère qui repart, dégoûté « Qu'ils aillent se faire foutre », avec ce regard qui en a trop vu au point de ne pouvoir en parler à son propre frère. Il y a les doutes plus clairement exprimés par son camarade, dans une scène où l'on sent qu'il ne pourra pas lui en parler jusqu'à un certain point, sachant que Kyle ne comprendrait pas. Il y a le regard de sa femme qui le voit sombrer petit à petit et qui est le marqueur des changements que la guerre opère sur son époux. Il y a le personnage du psy qui essaye de formuler ces changements, s’étonne de sa froideur, de son assurance. Il y a le regard du cinéaste sur cet homme, qui nous colle à lui, à son fonctionnement, à ses décisions, sans le juger, mais avec lucidité.

On a reproché un peu vite à Eastwood de ne pas aborder les mensonges de l'administration Bush, la fable des armes de destruction massives, les tortures, les lois d'exceptions... Mais ce n'est pas le propos du cinéaste de faire un film à thèse, un film de dénonciation pour se donner bonne conscience. Il s'intéresse à l'effet de cette guerre sur l'américain de base. Si Kyle avait des doutes, il ne serait pas Kyle et ce serait un autre film. Légitime, mais un autre film. Pareil pour les irakiens. J'ai lu le reproche fait à Eastwood de ne pas filmer l'autre, comme Robert Guédiguian ne savait pas filmer les policiers. Mais les irakiens sont filmés tels que Kyle peut les voir. Dans une zone de guerre. Il y a le traducteur qui collabore, les combattants et les civils pris entre deux feux. Si un film doit donner le point de vue de ceux-là, ce doit être un film fait par des irakiens. Avec franchise, Eastwood pose dès la première scène l'enjeu de son film. Les premières cibles de Kyle sont une jeune femme et un enfant. Tirera ? Tirera pas ? La réponse qui est apportée sans ambiguïté pose la question de l'humanité d'un homme confronté à de telles situation, qui doit prendre pareilles décisions. La question aussi d'une situation qui amène de tels actes. Comment concilier ces choix extrêmes avec les valeurs d'un pays tel que l'Amérique ? Du moins les valeurs qu'il met en avant et sur lesquelles qu'il prétend reposer. Et si l'on admet que, comme Kyle, de choix il n'y a pas, comment espérer pour de tels hommes retrouver une vie normale sans danger ? Comment espérer sauvegarder sa part d'humanité ? Cela semble pour Eastwood quasi impossible. Que Kyle, le soldat véritable prenant relais du personnage fictionné à la toute fin, ait été tué par un autre vétéran schizophrène, prend force de symbole. On pensera à « Qui a vécu par l'épée périra par L'épée ». Indirectement, Kyle est tué par la violence exercée en Irak.

Une chose m'a frappé, c'est l'utilisation, sur ces dernières images documentaires, de la version de la sonnerie aux morts orchestrée par Ennio Morricone pour Il ritorno di Ringo (Le retour de Ringo – 1966) de Duccio Tessari. Je m’étonne qu'avec toutes les version disponibles, Eastwood ait choisi celle venue d'Italie qui accompagne les images d'un enterrement bidon, une mise en scène macabre où l'on veut faire croire à la femme de Ringo que son époux est mort. La construction d'un héros pour mieux voler son héritage. Je doute qu'il ne s'agisse que de nostalgie leonienne. J'y vois un signe fort et toute la différence avec le final bouffon de Quentin Tarantino qui utilisait les accents de Trinità sur son film contre les vilains esclavagistes.

Que fallait-il faire ? Eastwood ne cherche pas à trancher et à côté de cette violence exercée qui mine son personnage, il montre la violence de l'ennemi, une violence qu'il faut voir en face, comme nous l'avons vue en face, en ce début d'année. Comme Kyle la voit le 11 septembre 2001. Là encore, je n'y vois pas la justification d'une politique, celle de l'administration Bush Junior, tout aussi calamiteuse que celle de son père, avec ses mensonges, ses bêtises et son naufrage moral. Mais c'est la justification du personnage, l'impact de l’événement sur un esprit élevé dans une caricature des valeurs de l'Amérique. Eastwood me semble clair sur le sujet. Kyle enfant est élevé dans la violence, la fable des loups, des moutons et des chiens, la chasse, le culte de la performance, le déficit affectif, le déficit sexuel d'un homme construit par des préceptes schématiques, à coup de ceinturon. Plus tard son entraînement à la Kubrick chez les Navy Seals donnera un être de force et de frustrations. L'intelligence de la mise en scène d'Eastwood est d'insérer toute cette construction de Kyle en flashback au moment de son premier tir. Il explicite superbement le processus qui aboutit à la décision finale. Et ça fait froid dans le dos.

Il ne faut pas se méprendre. Le film explique, donne des éléments, interroge, mais n'impose rien. Même s'il y a comme à la grande époque le petit côté provocateur, ce rictus eastwoodien. Il est temps de revenir une fois encore à un film fondamental : The man who shot Liberty Valance (L'homme qui tua Liberty Valance – 1962) de John Ford. Et oui. Le film qui interroge la relation entre la démocratie américaine et la violence fondatrice, la légende et les faits, l'idéal et le réel. Quand Tom Doniphon tue Valance, c'est un travail de sniper, de loin, quasiment de dos. Mais c'est cet acte qui permet à l'avocat Ransom Stoddart de faire entrer le territoire dans la civilisation, de faire passer la loi avant la force. Mais il y a un coût moral : la débâcle de Doniphon et les remords de Stoddart. Le parallèle avec Chris Kyle est excitant. Le sniper est surnommé « la légende », celle qu'il vaut mieux imprimer que les faits, à l'Ouest comme à l'est. Mais je note que ce surnom est toujours donné à Kyle dans le film dans des contextes de dérision (le repas au camp où il est inventé) ou douloureux (On lit souvent sur son visage l'agacement de Kyle à l'entendre). Une légende dure à porter. Comme Ford, Eastwood montre ce qu'il y a derrière la légende, son mécanisme, peut être son utilité sociale.Il y a aussi quelque chose entre amertume et mélancolie quand on considère le prix à payer. Au lieu de s'agacer des images du final, il serait plus intéressant de s'interroger sur le décalage entre ce que nous avons vu de qui était Kyle, de ses actions, et de ces américains ordinaires saluant le passage de son convoi funéraire. Qu'a-t-il été amené à faire pour eux ? Est-ce que cela en valait la peine ? On retrouve là des thèmes et des formes travaillés par le réalisateur dans son diptyque sur Iwo-Jima.

La légende, le western... l'argument qui m'a le plus énervé, c'est celui de cette forme westernienne adoptée par Eastwood. « Western » utilisé avec condescendance et mépris, vous pensez si j'apprécie. C'est oublier que pour le réalisateur, le western est avec le jazz, la forme typique de l'art américain. Quelle est tout sauf mineure comme si cela était encore à prouver. Le film contient par ailleurs sa propre critique du modèle. Kyle en bon texan est élevé dans une atmosphère western, les rodéos, les bars, les fringues. Mais là encore Eastwood croque en quelques scènes un esprit dégradé, réduit à quelques signes. Sa mise en scène, loin du côté pépé que déplore Ferenczi ou du navet vu par Marcela Iacub ( je ne dis rien, je me retiens), est tout en puissance avec la maîtrise et le goût d'un spécialiste, nourri de classicisme qui n'est pas un gros mot. Le western est donc présent comme les formes du film de guerre qui permettent de mêler action (superbes scènes haletantes sans la recherche d’esbroufe d'un Ridley Scott) et réflexion allant à l'essentiel, avec cette lenteur un rien funèbre qui est la marque du cinéaste depuis si longtemps. Il nous offre ainsi la scène finale qui voit Kyle aller au bout de son obsession en abattant d'un tir exceptionnel son rival irakien. Et puis le groupe isolé sur le toit et cette tempête qui arrive, idée visuelle, idée de suspense, façon aussi de signifier la perte de repères. Son objectif atteint, Kyle se retrouve en plein brouillard, image vivante et déchainée de son désarroi. C'est une idée magnifique exécutée de main de maître.

Concourant à la beauté du film, il faut mentionner la photographie acérée du fidèle Tom Stern qui éclaire les crépuscules eastwoodiens depuis 2002 et les interprétations, non seulement des deux vedettes, Bradley Cooper et la belle Sienna Miller, mais aussi l’ensemble des seconds rôles qui sonnent tous justes, sauf peut être le sniper irakien un peu trop fabriqué, mais qui donnent un grand naturel au film. C'est une qualité que l'on ne souligne pas assez dans le travail du réalisateur, cette attention à l'ensemble des acteurs, même pour des personnages qui n'ont pas sa sympathie. Sienna Miller dans le rôle de la femme de Kyle apporte, outre la touche de légèreté de leur scène de rencontre, un contrepoint sensible à toute cette violence. Comme souvent chez Eastwood, malgré son image machiste, la femme est un repère moral, plus pragmatique et plus lucide, dévouée comme la secrétaire d'Edgar J. Hoover. Elle est du coup souvent victime, comme les épouses des hommes de Mystic river ou la compagne de Bird, où encore reléguée comme la mère de famille de Madison Country jouée par Meryl Streep.

Prolongeant les récents Gran Torino et J. Edgar, American Sniper fait pour moi partie des réussites de son auteur, un nouveau portrait au couteau d'une Amérique que nous avons un peu de mal à appréhender ici. Je trouve dommage que le film soit accueilli en France avec les pincettes d'un anti-américanisme trop confortable. La guerre en Irak était une saloperie et une saloperie dangereuse. Entre autres, elle a contribué à libérer les forces redoutables d'Al Quaida, de Daech et consort. C'est une réalité qui se contrefiche des incantations bien-pensantes. Impossible pour moi de voir ce film sans penser aux journées de début janvier. Je pense aux policiers du RAID qui sont intervenus contre les tueurs de Charlie Hebdo et de l'Hyper Casher. Je me dis qu'eux aussi sont des spécialistes, des snipers, et je me dis qu'ils n'ont sans doute pas agi avec plus d'états d'âme qu'un Chris Kyle. Le contexte n'est pas tout à fait le même, mais la même semaine, une fillette de dix ans se faisait sauter sur un marché au Nigeria tuant une vingtaine de personnes. Je sens qu'il y a un lien dans tout ce foutoir mais c'est pour moi aussi confus que douloureux. S'il y a beaucoup de points d'interrogations dans ce texte c'est que j'ai beaucoup de questions, beaucoup de craintes, aucune certitude. Et j'ai trouvé dans le film de Clint Eastwood un écho à ce trouble, une tentative de lui donner une forme, de l'approcher avec les moyens du cinéma. Une réflexion pas toujours agréable mais bien éloignée de ce que certains on cru voir.

23:19 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (11) | Tags : clint eastwood | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

04/02/2012

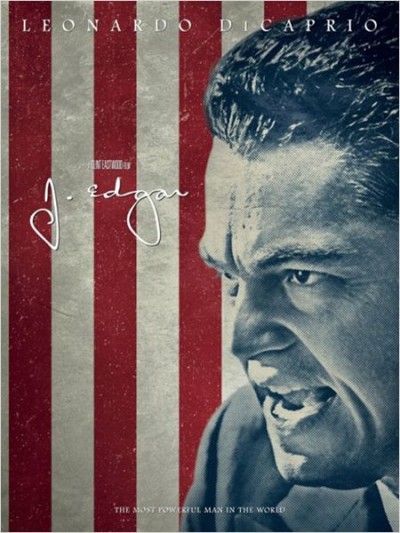

J. Edgar

Je dois avoir un flair particulier pour les meilleurs films de Clint Eastwood. J'ai fait l'impasse sur les trois qui ont suivi le superbe Gran Torino (2007) pour arriver directement à J. Edgar. Je le sentais bien. Ce flair n'est certes pas infaillible. J'ai déjà regretté, parfois, d'avoir raté à leur sortie tel ou tel film (Le diptyque sur Iwo Jima par exemple). Mais le caractère variable des réalisations d'Eastwood est connu et la découverte à-posteriori, loin de la frénésie de l'immédiat, permet une sérénité qui peut déboucher sur d'agréables surprises. Cela vaut mieux que le contraire. A son âge et à ce point de sa carrière, le crépuscule du grand fauve, le cinéma de Clint Eastwood n'est plus à découvrir ni même à réévaluer. C'est fait. Comme Woody Allen, il fait partie des grands anciens prolifiques, américains et indéboulonnables, dont chaque nouveau film partage entre admiration et envie de coup de pied au culte (Voir le récent Clint Fucking Eastwood de Stéphane Bouquet).

Qu'est-ce qui fait donc le prix du cinéma d'Eastwood aujourd'hui ? Vaste question fondamentale autant qu'intimidante tant le réalisateur comme l'homme, du moins public, et le comédien en son temps, restent entiers, à prendre en bloc ou à laisser avec les côtés réjouissants et les côtés irritants. Question délicate pour la critique qui a du mal encore aujourd'hui à coller ensemble les morceaux d'une œuvre d'apparence hétérogène. Question qui est au cœur de J. Edgar comme la transmission était eu cœur de Million dollar baby (2004) et Gran Torino. Question que, avec son sens de la provocation et son humour à la Blondin, Eastwood aborde à travers la figure de J. Edgar Hoover, créateur et patron du FBI de 1924 à 1972, figure controversée version douce, détestable version dure, en tout cas un type antipathique, obsédé par le pouvoir, maniaque, autoritaire, hanté par le péril rouge, mégalomane, bref, l'homme que vous aimez haïr. Le Hoover d'Eastwood revoie à l'évidence à « Dirty » Harry Callahan, inspecteur pour qui la fin justifie les moyens, plus qu'aux figures démystificatrices des films plus récents. Mais là où Harry avec sa posture individualiste et hargneuse renvoyait la société américaine à ses contradictions en tapant souvent juste, J. Edgar est cette société qu'il contribue à bâtir et incarne ces contradictions en sa personne même. Autre piste tout aussi passionnante à suivre, le lien entre notre homme du FBI et le réalisateur démiurge John Wilson de White hunter, black heart (Chasseur blanc, cœur noir – 1989). Wilson, incarné par Eastwood, se présente comme sympathique (le cinéma !) mais son exercice du pouvoir marqué par l'égoïsme conduit au drame et à un regard sévère sur le bilan d'une vie que l'œuvre ne saurait racheter. Gradation supplémentaire, l'effarement de Wilson épouse celui du réalisateur Eastwood au moment de vérité. Pour Hoover qui ne semble pas avoir été homme à s'effarer, c'est le regard du réalisateur seul qui amène la réflexion. Et elle est amère. Triste. Elle aurait pu être cruelle comme Eastwood en a parfois été capable, mais le réalisateur se refuse au film réquisitoire, à un portrait trop convenu de Hoover-le-fasciste, comme il sait éviter le portrait de l'homme-qui-quand-même-a-fait-son-devoir en évitant superbement ses innombrables combats plus ou moins douteux pour se concentrer sur la seule chose qui en vaille la peine, son humanité. Le film va s'attacher à travers l'ambitieux scénario de Dustin Lance Black, auteur de celui de Harvey Milk (2008) de Gus Van Sant, à ce qui a construit Hoover, sa relation spéciale avec sa mère, son homosexualité plus ou moins latente mais bien refoulée, ses désirs de gloire et de contrôle, son besoin viscéral de confiance, ses petitesses. Cela va s'incarner, outre sa mère, dans les personnages de sa fidèle secrétaire Helen Gandy et de son second Clyde Tolson.

Là où le film devient superbe, c'est quand il montre, avec ses jeux habiles et maîtrisés des différents temps de la vie de Hoover, comment cette humanité va se révéler incompatible avec l'œuvre, c'est à dire le FBI et le combat pour une certaine idée de l'Amérique. C'est à dire qu'Eastwood nous montre un homme qui est passé à côté de sa vie. Comment il arrive au bout de son existence, à cette nudité grotesque recroquevillée sur un tapis, hâtivement recouverte par l'ami qui seul savait l'homme à l'intérieur. C'est là que J. Edgar rejoint le modèle formel du Citizen Kane (1941) d'Orson Welles : narration éclatée, maquillages vieillissants qui évoquent le théâtre et l'artifice, présence de la grande histoire reléguée au second plan (mais riche et précise, j'ignorais tout des attentats de 1919) avec un portrait de l'Amérique sur plusieurs décennies, fascination pour les moteurs profonds de l'esprit de son héros. Eastwood y ajoute une réflexion sur la manipulation, trait essentiel de Hoover, à travers le film lui-même, faisant prendre en charge une partie de la narration par une voix off (le récit est initié par Hoover qui dicte ses mémoires) suscitant des images qui seront plus tard démenties par d'autres images selon un procédé de relecture assez fordien. Il y a à ce stade un parallèle possible avec le musicien Charlie Parker de Bird (1988). Ce film possède également une structure narrative éclatée, cette esthétique très sombre et couvre grosso-modo la même période. Ce qui me semble intéressant c'est que Parker était dans un processus d'auto-destruction délibéré mais que son œuvre transcendait l'homme. Son héritage est un héritage de joie, le jazz. L'héritage de Hoover, et la réflexion est piquante chez Eastwood qui n'est pas exactement un gauchiste, est clairement la mise sous surveillance des idéaux américains à travers le fichage, l'exploration des poubelles des grands, les lois d'exception, les coups tordus et au final la faillite d'une idée démocratique quand Hoover reste malgré huit présidents successifs. La scène séminale de la bibliothèque où Hoover expose à miss Gandy ravie (c'est filmé comme une scène d'amour) ses principes de contrôle annonce ce que le film développe en filigrane, et aboutit à cette magnifique scène où Hoover dans l'obscurité de son bureau écoute en boucle le son des ébats entre Marilyn Monroe et John F. Kennedy (encore une scène d'amour, plus du tout platonique). L'obscurité de l'écran à ce moment est l'image de la faillite de l'homme J. Edgar qui rejoint celle d'un système qui en est arrivé à ce joli résultat.

Eastwood conserve un point d'équilibre en ne minimisant rien de la violence des adversaires de Hoover, du moins de ceux qui sont réels. Ce sont autant de scènes brèves, intenses, qui claquent et saisissent : l'attentat du début, le massacre de Kansas City, l'enlèvement du fils Lindberg. D'où une tonalité générale assez triste, comme dans Mystic River, plus que colère. La mise en scène est au diapason de la complexité du film. La mise en scène d'Eastwood ! Cela aussi n'est pas évident à appréhender. Quand le film est limpide (Gran Torino, Million dollar Baby), ses détracteurs lui reprochent son inexistence. Quand le film est sophistiqué (Midnight in the Garden of Good and Evil (1997), Changeling (2008)), elle écrase le sujet. En vérité, je vous l'écris, Clint Eastwood est à la limite du classique (il est un peu jeune) et des formes plus modernes nées dans les années 70 (il est plus posé). Son style est affirmé, sous le signe de la rigueur narrative, d'un goût du cadre ample, de cette photographie aux grandes zones d'ombres, très cinématographique, ici assurée par Tom Stern, d'une musique en retrait qu'il a composée lui-même, et d'un rythme plutôt lent traversé de brusques accélérations. Par principe, il ne cherche jamais à perdre son spectateur, tout à son plaisir du récit, au risque comme ici de quelques effets appuyés (les transitions entre les époques). Parfois surestimé quand on en fait le détenteur de la grande forme classique, trop souvent sous estimé quand à l'intelligence de certaines de ses idées. Un exemple. Hoover écoute les festivités de l'intronisation de Richard Nixon à la radio, vers la fin de sa vie. On est dans l'intérieur strict de son bureau, étouffant. Puis il se lève et se dirige vers la fenêtre. La caméra le suit, le son se transforme et l'on se rend compte que le défilé à lieu sous ses fenêtres. Tout est dit de la vérité de cet homme, de sa volonté de contrôle, de son arrogance, de son rapport à l'histoire de son pays dont il ne perçoit plus que le récit déformé du fond de son bureau et qui, dans la réalité sous son nez, ne l'intéresse pas. Profondeur de son ennui. Finalement, au bout du pouvoir, il n'y a que le vide intérieur.

Par Edouard sur Nightswimming

Par Buster sur Balloonatic

Sur Une fameuse gorgée de poison

Par Anna sur Going to the movies

15:33 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : clint eastwood | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

04/10/2009

Publicité (volontiers) gratuite

12:23 Publié dans Festival | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : sergio léone, clint eastwood, grand lyon film festival | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

24/03/2009

Films de vacances

Je suis donc parti passer une semaine à la montagne histoire de prendre l'air et de monter à ma fille comment on fait de la luge et comment on monte un bonhomme de neige. Et puis j'ai emmené quelques films aussi. Pour commencer, je suis tombé à la télévision sur Gentlemen Prefer Blondes (Les hommes préfèrent les blondes - 1953), le film de Howard Hawks avec La Monroe et La Russel. Hélas, c'était La version française dans laquelle même les chansons sont doublées. C'est irregardable, enfin inécoutable. J'ai tenu malgré mon amour pour ce film, une vingtaine de minutes. Je me suis consolé avec The Life and Death of Colonel Blimp (Colonel Blimp - 1943) de Michael Powell et d'Emeric Pressburger film fleuve aussi drôle qu'émouvant et fondamentalement beau. Comme je l'ai dit chez Christophe, je me sens assez incapable d'écrire sur un tel film. Je trouve difficile d'exprimer l'enchantement constant que me procure la mise en scène virtuose, le panache de certaines scènes et le visage de Deborah Kerr.

Devoir de vacances avec Love in the afternoon « Ariane », l'excellente comédie de Billy Wilder avec Audrey Hepburn, Gary Cooper et Maurice Chevalier. Je voulais monter ce film à ma compagne, et ça me permet de le voir une seconde fois pour travailler ma chronique pour Kinok. Contrairement au souvenir que j'avais du film, c'est véritablement une très belle oeuvre placée sous le signe de Lubitsch et il me faudra plusieurs jours pour accoucher de mon texte.

Comme là nous avions le temps, nous en avons profité pour montrer de nouvelles choses à notre fille. Je lui ai dégoté Le chien, le général et les oiseaux (2003) un dessin animé de Francis Nielsen. C'est l'histoire d'un général de l'armée russe qui ne se remet pas d'avoir sacrifié les oiseaux de Moscou pour brûler la ville envahie par l'armée de Napoléon. Devenu vieux, il ne peut se déplacer sans un parapluie car les oiseaux rancuniers lui fientent dessus. Il trouvera la rédemption et le pardon grâce à un chien pas banal. Le conte est joli et le graphisme original. Mais si ma fille a été captivée, le grand air a provoqué rapidement ma somnolence et je vais devoir revoir la chose avant de vous en dire plus.

Un soir un peu tard, seul dans le silence des montagnes sublimes, je me suis regardé Bowfinger, une comédie signée Franck Oz de 1999. Écrit et joué par Steve Martin dont l'humour n'est jamais bien passé chez nous, le film est une ode pleine de bons sentiments au plaisir de faire des films. Martin joue un réalisateur-producteur minable mais sincère qui décide de faire un film avec une grande star qu'il va filmer à son insu. La star, c'est Eddie Murphy qui, comme à son habitude, joue plusieurs rôles dont celui de son jumeau pas célèbre du tout. C'est assez drôle, un cran au dessous du Ed Wood de Burton où du récent Be kind rewind de Gondry. La mise en scène de Oz est assez plate mais respecte les numéros de comédiens qui se régalent visiblement comme Murphy en Star paranoïaque, Terence Stamp en gourou ou Heather Graham en starlette nymphomane.

Madagascar de Tom McGrath et Éric Darnell est une grosse production Dreamworks d'animation en images de synthèse. Ça pète dans tous les sens, c'est très coloré, c'est d'un rythme très rapide, c'est bourré d'idées et ça brosse le spectateur dans le sens du poil. Pour une enfant de trois ans, je pense que c'est un peu trop intense et un peu trop référencé. Cette fois, c'est ma fille qui a décroché. La parodie plutôt amusante du plan final de Planet of the apes (version 1968) avec Charlton Heston désespéré au pied de la statue de la liberté, ça ne lui a pas dit grand chose. Côté esthétique, je ne suis pas très fan du genre mais ici, je reconnais que j'aime beaucoup le commando des quatre pingouins.

Le suivant, c'était une séance de rattrapage pour ma compagne. Et puis c'est bien tombé, avec toutes ces discussions sur Gran Torino. J'appréhendais un peu de revoir Million dollar baby. C'est le premier film de Clint Eastwood dans sa dernière période que je revois. Je suis resté sous le charme, plus attentif à sa mise en scène qui est quand même l'une de ses plus travaillées. Dans les compositions très sombres, notamment dans la salle de boxe, il y a une beauté qui évite le côté ostentatoire de films plus « prestigieux » (disons Mystic river) mais franchement affirmée contrairement à son dernier opus qui travaille plus dans la discrétion. J'ai bien sûr été tout particulièrement attentif au traitement de la famille de Maggie. Eastwood ne les ménage pas, mais en même temps, ils sont les briseurs de rêve. Je ne crois pourtant pas qu'il faille y voir un équivalent aux « salauds de pauvres » d'Autant Lara. Après tout, tous les personnages de ce film sont des gens durement touchés par la vie, comme Scrap, le personnage de Morgan Freeman ou le jeune Danger. Ce qui les différentie, c'est leur attitude en tant qu'individus. Et c'est de façon profondément individuelle qu'agit, in fine, Frankie.

Retour à un peu de légèreté avec Anastasia, le dessin animé réalisé par Don Bluth et Gary Goldman en 1997. C'était le premier dessin animé produit alors par la 20th Century Fox et j'en avait gardé un souvenir assez fort. Somptueux, le film mêle adroitement les techniques classiques d'animation avec des effets numériques (la séquence du train). Il y a des plans de toute beauté, vastes fresques minutieusement animées : les scènes de bal, la chorégraphie dans les enfers, la séquence de la tempête en mer. Le couple Anastasia / Dimitri fonctionne sur les ressorts les plus classiques de la comédie des années 30/40 avec des dialogues brillants illustrant les disputes des amants en devenir. C'est du travail d'orfèvre. Visiblement, le film fonctionne à ses différents niveaux et si je suis resté sensible au spectacle et à son humour jamais niais, ma fille est restée bouche bée par cette histoire de princesse orpheline, appréciant les nombreuses séquences musicales et le méchant Raspoutine aux morceaux amovibles. La délicieuse chauve-souris Bartok permet en outre de désamorcer les moments les plus terrifiants.

Soirée classique avec le Otto e mezzo (8 ½ - 1963) de Federico Fellini. Je voulais, là encore le montrer à ma compagne qui ne le connaît pas encore. Cette fois, c'est elle qui a piqué du nez à mon grand désappointement. Il faut dire que j'ai récupéré l'édition Criterion, de toute beauté et bourrée de bonus, mais sans sous titrage français. Comme ma compagne ne maîtrise pas l'italien, ce n'était pas évident de suivre avec les sous titres anglais. J'ajouterais que j'ai dû moi-même m'y reprendre à deux fois avant d'apprécier le film. Aujourd'hui, je dois en être à ma huitième vision, et je commence à bien circuler dans les méandres de ce film labyrinthe. J'ai désormais tout le temps de m'attarder sur les plans sublimes baignés de la lumière en noir et blanc de Gianni Di Venanzo (que son nom soit loué), et sur les visages de Claudia Cardinale, Anouk Aimée, Barbara Steele, Sandra Milo, Caterina Boratto et Rosella Falk. Assez, c'est trop, mon regard chavire...

Conclusion de la semaine avec un ultime dessin animé, mais des meilleurs : La prophétie des grenouilles (2003) de Jacques-Rémy Gired, auquel on doit L'enfant au grelot et le récent Mia et le Migou. Conte humaniste et écologique, variation sur l'histoire de l'Arche de Noé, le film possède un graphisme simple et original. Un brusque déluge amène de nombreux animaux à se réfugier dans une grange montée sur une chambre à air (!) en compagnie d'une famille « recomposée », sous la direction d'un sympathique capitaine-fermier joueur de guitare. Herbivores et carnivores vont de voir se supporter et survivre grâce à une imposante réserve de pommes de terre. Il est amusant de constater que ce film aborde avec franchise le sujet que l'américain Madagascar élude hypocritement. Il s'agit dans les deux cas de l'improbable coexistence entre chasseur et proie. Gired montre, non sans humour mais avec franchise, les renards, lions et tigres plumer et embrocher des poulets dans une crise de violence dont ils seront, quand même, honteux plus tard. Ma fille a adoré (elle l'a déjà vu plusieurs fois) et semble bien comprendre les ressorts du film. J'avoue que pour ma part, j'ai un faible pour le couple d'éléphants auxquels Michel Galabru et Annie Girardot prêtent leurs voix. Le reste de la distribution n'est pas mal non plus avec Michel Piccoli, Anouk Grinberg, Jacques Higelin, Thomas Fersen et quelques autres.

Les meilleurs choses ont une fin, les vacances aussi. J'ai aussi vu Welcome en salle et il va falloir que je travaille là-dessus.

Photographies : capture DVD Criterion

23:14 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (5) | Tags : howard hawks, michael powell, emeric pressburger, clint eastwood, billy wilder, franck oz, francis nielsen, jacques-rémy gired, tom mcgrath, Éric darnell | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

12/03/2009

Gran Torino pour les nuls

J'avoue que ça me réjouis assez de voir, face à l'unanimité louangeuse de la critique officielle, que c'est sur la blogosphère que les avis sont plus tranchés et que les esprits s'échauffent autour du Gran Torino de Clint Eastwood. Je suis plus sceptique sur les empoignades autour du présupposé racisme d'Eastwood et de son film, qui tournent vite au dialogue de sourd. Les échanges autour du texte de Jean-Baptiste Morain sur le site des Inrocks sont exemplaires (façon de parler). Cette histoire de racisme me semble passer à côté de ce qu'est le film mais de cela, j'en ai déjà parlé. Ce qui se joue dans le texte de Morain, et qui fait que ça tourne en rond, c'est que son attaque du film l'amène à attaquer ceux qui l'ont aimé, ses lecteurs au passage, puisque le film selon lui permet à ses admirateurs « d'exprimer sans remords ni conséquence leur racisme larvé ». Morain a regretté cette phrase dans l'un de ses commentaires et je lui en sais gré, mais c'est révélateur de cette manie que l'on a de vous sommer de choisir votre camp. Chose que je déteste entre toutes. Holà, camarade ! Es-tu Val ou Siné ? Royal ou Aubry ? Fromage ou dessert ? Critique dialectique ou poétique ? Misère...

Ceci posé, j'avais envie de revenir sur film par un autre angle : celui de sa mise en scène. Ses détracteurs l'ont souvent attaqué là-dessus sur l'air de la platitude tandis que les louangeurs en restaient souvent à la performance de l'acteur sans entrer dans le détail. Cela tient je crois à la pratique d'une forme classique de cinéma par Eastwood qui ne se prête pas facilement à l'analyse à l'opposé de celles, pour reprendre les exemples de Ed sur Nightswimming, de David Lynch ou Gus Van Sant. J'ai donc eu envie de voir un peu comment était faite une scène du film, celle qui m'a servi de déclencheur et qui circule sur Internet. Histoire de voir ce qu'il y a sous le capot de la Gran Torino. D'ou le titre de la note, que personne ne se sente visé. Voici :

Le premier plan est un élégant mouvement de grue descendant qui nous approche de Sue et son ami marchant dans une rue vers nous. Ce qui frappe, c'est que le plan démarre sur la clôture barbelée qui entoure un pavillon. On note que le plan englobe toute une partie de la rue, une de ces rues de banlieues typiques des États-Unis, et que la maison du premier plan est la seule à être clôturée ainsi. Gran Torino est un film construit largement sur la notion de territoire. Dans l'univers du western, la clôture c'est le conflit, le danger, c'est Kirk Douglas empêtré dans les barbelés. La porte ruinée devant laquelle ils passent est comme le symbole mis à bas de l'accueil et de la propriété, valeurs américaines basiques. Il est ainsi clairement signifié que le couple pénètre dans une zone dangereuse et ces signes de danger contrastent avec leur attitude nonchalante et leur dialogue insignifiant. Bingo. La caméra les suit dans le virage et le cadre les coince entre la clôture et le groupe des trois jeunes noirs. Jolie maîtrise de l'espace.

Confrontation entre les trois noirs et le couple, c'est le jeune homme qui tente de faire croire qu'il n'ont pas transgressé le territoire parce qu'ils en font partie. Il tente des signes de reconnaissance, : gestes et paroles. Ça tombe à plat. La mise en scène enchaîne des plans moyens animés d'un léger mouvement qui s'oppose au mouvement tournant des trois jeunes noirs. Le cadre encercle littéralement le couple et le coince contre la clôture. Ce qui m'avait frappé à la première vision, c'est ce mouvement de la caméra, qui donne une impression de porté mais reste maîtrisé, sans doute à la steadycam. Il se superpose à une sorte de balancement qui redouble l'effet de balancement des corps et les souligne ironiquement. On est loin d'une banale caméra à l'épaule.

Dans l'étape suivante, les trois jeunes noirs s'en prennent directement au jeune homme et l'éjectent littéralement du cadre à plusieurs reprises. La sensation de violence suspendue est accentuée par le resserrement du cadre qui rend le danger moins visible, témoin l'irruption de la main qui renverse la casquette sans que l'on voit l'agresseur.

Arrivée du héros dans sa camionnette. Une sorte de mini ellipse dans l'espace dont la continuité est assurée par le son. C'est un très beau plan large, peut être un peu trop court, suivi d'un mouvement en avant sur le visage de Kowalski. Eastwood va convoquer ici deux figures mythiques, L'homme sans nom et l'inspecteur Harry. Le brusque changement de point de vue et l'élargissement du cadre donnent une aura immédiate au véhicule puis à celui qui le conduit. Tout à coup, il est là. Pas de raison particulière. C'est ainsi qu'Eastwood apparaît dans nombre de ses westerns et dans le fondateur Per un pugno di dollari. Dans les films avec l'inspecteur Harry, il est toujours là où ça se passe, mais il est généralement déjà en scène (il vient prendre son café ou manger un morceau). C'est un plan qui a un côté très années 70, comme en on a vu de superbes dans Assaut ou Halloween de John Carpenter.

Le saut dans l'espace qui suit accentue la violence fait au jeune homme coincé contre la clôture. Il est mis hors du coup et la scène reprend avec une variante. Cette fois, c'est Sue qui s'oppose au groupe mais elle a choisi de se défendre et tente de rompre l'encerclement tout en insultant copieusement ses agresseurs. Kowalski amène alors sa camionnette en bordure du « territoire » des jeunes noirs et ceux-ci se disposent en triangle, selon une géométrie classique pour les admirateurs de Sergio Léone.

La descente d'Eastwood est un grand moment. D'abord, il est là, même de dos, dans la camionnette, le visage se reflétant discrètement dans le rétroviseur. A de nombreuses reprises, Kowalski sera ainsi filmé en un reflet, face à un miroir. Quand il sort, il est dans un premier temps sur la chaussée et donc apparaît plus petit que ses antagonistes. Puis il fait un pas en avant et monte sur le trottoir tandis que la caméra s'avance un petit peu. Cela donne l'impression qu'il domine tout à coup, qu'il s'étire sur la hauteur du cadre. C'est un procédé que John Ford utilisait avec Henry Fonda, façon d'accentuer sa domination morale. C'est assez subtil et c'est le genre de trouvaille qui me met en joie, comme un coup de crayon bien placé dans un dessin de Franquin. Et puis il crache mais on ne va pas revenir là-dessus.

Lors de la confrontation qui suit, on retrouve le même mouvement oscillant de la caméra mais cette fois, il épouse les mouvements de Kowalski qui vise les jeunes avec son doigt. Le danger, cette fois, c'est lui. « L'espoir changea de camp, le combat changea d'âme ». Il s'agit pour Kowalski d'envahir le territoire des jeunes noirs et de s'y affirmer pour « exfiltrer » Sue. Son entrée sur le territoire se fait par ses irruptions dans le cadre, d'abord le doigt, puis, comme cela ne suffit pas, il dégaine son arme, convoquant cette fois un geste (et un cadre) vingt fois vu chez Harry Callahan, qui traverse le plan comme l'a fait tout à l'heure le bras qui retire la casquette. La symétrie jusqu'au bout, c'est à cela que l'on reconnaît une belle mise en scène classique. La sortie de l'arme correspond aussi au début d'une musique façon Lalo Schiffrin, assez martiale avec roulement de tambour. On est en plein dans le retour du mythe.

La jeune fille dans la camionnette, reste le jeune homme. On peut dire que Eastwood manifeste le mépris de Kowalski pour son attitude conciliante en les séparant nettement des plans. On entend la voix du jeune homme sur un plan de Kowalski puis celui-ci, tout en l'insultant, le pointe de son arme comme il l'a fait avec les trois jeunes noirs. Mais alors que l'un des deniers plans montre Kowalski de profil dans le même cadre que les trois jeunes noirs, il n'apparait jamais dans le même plan que le jeune homme. Il lui refuse cet « honneur ». Malheur aux vaincus. On peut presque sentir une sorte de sympathie entre le polonais et les trois noirs, ils s'acceptent comme adversaires. Ce qui est accentuée par le plan large sur le dialogue qui détend la toute fin de la séquence.

Voilà, nous sommes bien avancés. C'est pour moi une façon de faire très maîtrisée mais très peu ostentatoire. La forme se coule dans l'action et la mise en place de celle-ci sait prendre son temps. Nous sommes dans un style que je trouve proche des classiques des années 60 et 70, Don Siegel en tête, mais aussi Franklin J. Schaffner, Richard C. Sarafian ou même Peter Yates. Éloignée quand même de celui d'un John Ford dont les plans ont une force poétique indéniablement plus grande, ou d'un Howard Hawks ou d'un Sergio Léone qui ont des dispositifs bien plus sophistiqués. Merci de votre attention et à la semaine prochaine. Sortez en rang et que le grand Cric ne vous croque pas.

A lire également :

JL sur le Ciné-Club de Caen

Chez Balloontic, très beau texte critique

Frédérique l'admiratrice

Julien le passionné

23:37 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (16) | Tags : clint eastwood | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

28/02/2009

Les petites choses qu'on laisse derrière soi (Gran Torino)

Your world

Is nothing more

Than all

The tiny things

You've left

Behind

Si ce doit être sa dernière apparition à l'écran, Clint Eastwood s'est offert une sortie de style avec Gran Torino. J'ai immédiatement eu envie de voir le film quand je suis tombé sur l'extrait que l'on trouve sur Internet. Trois voyous, noirs, provoquent un jeune couple, un blanc et une asiatique. La jeune femme tient tête mais ça se passe mal. Arrive Eastwood dans un pick-up. Il stoppe et sort, lentement, comme un vieux chat qui a encore ses griffes. Il a sa tête des mauvais jours, la grimace dont je parlais il n'y a pas si longtemps. Ce visage un peu décalé et qui ne comprend pas bien. Mais en même temps déterminé. Et puis il crache. Oui, il crache, comme il le faisait dans Josey Wales. Dans tout l'histoire du cinéma, personne ne crache comme Eastwood quand il est en colère. Immédiatement, cette scène m'a ramené à sa première véritable apparition, en 1964, dans Per un pugno di dollari (Pour une poignée de dollars) le film de Sergio Léone qui est à l'origine de la légende. Très exactement, c'est le même homme, la même tête, la même scène que celle où il va vers les quatre hommes des Baxter pour leur demander de s'excuser de s'être moqué de son mulet. Les hommes rigolent, l'étranger relève la tête et c'est la même grimace. 45 ans plus tard, les voyous ricanent encore et, de la même façon, ça ne dure pas longtemps. C'est cette même scène qu'il nous a souvent jouée en inspecteur Harry, quand il essaye de prendre un café tranquille et que... « Les temps ont changé » / « Pas moi », ça ne vous rappelle rien ?

Bon, alors j'y suis allé, je me suis débrouillé, moi qui ai manqué les trois précédents. Et finalement, ça se tient puisque quatre films avant, c'était Million dollar baby et que Gran Torino ressemble beaucoup à Million dollar baby. C'est une histoire de filiation, c'est une histoire de transmission, c'est le portrait d'un homme qui arrive au moment du bilan. C'est une image de l'Amérique et une réflexion sur ses valeurs, sur leur évolution et comment on se débrouille avec cela. C'est aussi un film sur « les petites choses qu'on laisse derrière soi » et c'est peut être l'aspect de Gran Torino qui me le rend le plus touchant. Il y a là-dedans quelque chose qui rattache le film à Tōkyō monogatari (Voyage à Tokyo – 1953) de Yasujirō Ozu (le fossé entre parents et enfants), Seven women (Frontière chinoise - 1966) de John Ford (le sacrifice d'un personnage pour un groupe qui lui est étranger), ou encore Madadayo (1993) le dernier film d'Akira Kurosawa (sur la transmission et le bilan d'une vie).

Je ne suis pas sûr que Clint Eastwood soit du genre à « répondre » par film interposé, mais Gran Torino semble souvent comme une réponse aux critiques émises à l'époque de Million Dollar Baby. Il est sans doute plus juste de dire qu'il en reprend les lignes de force pour les peaufiner tant au niveau de la forme que du fond. On retrouve une nouvelle fois ce personnage de type fort en gueule, ici appelé Walt Kowalski (Tiens, comme le personnage de Franco Nero dans le film Il mercenario de Sergio Corbucci), « laid fort et digne » comme il y a écrit sur la tombe de John Wayne, avec un sale caractère et une façon de penser qui s'est arrêtée aux années 50. Maintenant, je sais que la fille de l'extrait du début, c'est celle de ses voisins, une famille de Hmongs, peuple asiatique ayant combattu avec les américains au Vietnam. Kowalski, d'origine polonaise et qui a fait la guerre de Corée, est presque le dernier blanc du quartier et il déteste tout le monde sauf son chien et son coiffeur italien. Le fils de ces voisins a des problèmes avec un gang local qui le pousse à voler la superbe Gran Torino (une Ford année 1972, symbole d'une Amérique alors triomphante) de Kowalski, ce qui déclenche un mécanisme complexe amenant le jeune garçon a devenir le fils spirituel de Kowalski.

Dans Million dollar baby, c'était la jeune boxeuse qui était affublée d'une famille bas du plafond. Cette fois, Eastwood donne à son propre personnage deux fils incarnant quelques uns des pire côtés de l'Amérique contemporaine. Ils sont des quadragénaires bedonnants travaillant dans le commerce, n'ayant rien conservé des valeurs paternelles (ils roulent dans des voitures étrangères alors que lui travaillait chez Ford), ne pensent qu'à leur confort et essayent de le mettre en maison de retraite. Les petits enfants ne valent pas mieux, entre la fille collée à son portable (horreur absolue) et les garçons qui fouillent dans la malle du grand père et sont incultes (Où c'est la Corée ?). Si dans Million dollar baby, il s'agissait avant tout de respecter les codes du mélodrame, la description sans nuance des fils Kowalski est d'abord un constat d'échec de la génération de leur père. A l'approche de la mort, l'angoisse profonde de n'avoir rien passé de soi-même à ses enfants taraude Kowalski. Et l'on sait combien cette idée de transmission est au coeur du cinéma de Clint Eastwood. Le jeune Thao donne sans le savoir une seconde chance à Kowalski qui, en se sacrifiant pour lui, se sauve lui-même. Ça sonne un peu chrétien, c'est sans doute le cas. On retrouve d'ailleurs un personnage de prêtre dont les relations conflictuelles avec Kowalski illustrent les questionnements d'Eastwood sur la religion.

La mise en scène travaille donc cette idée de transmission qui se fait par l'interpénétration entre Kowalski et ses voisins. La première très belle scène montre la réception qui suit l'enterrement de la femme de Kowalski. Celui-ci se sent comme un étranger dans sa propre maison. Passé sur son porche pour prendre l'air, il remarque de l'activité chez ses voisins. Suit une scène qui montre chez eux une cérémonie en l'honneur d'un nouveau né. Le film montre que ce que Kowalski a perdu dans son milieu est juste à deux pas de chez lui : un véritable esprit communautaire. Et une valeur perdue de l'Amérique. Pour l'atteindre, la retrouver, il lui faudra sortir de son territoire et accepter que l'on pénètre dans le sien. Le territoire, voilà encore une notion fondamentale du cinéma américain. De nombreuses scènes sont construites sur ces mouvements : la tentative de vol, l'invitation au repas, les cadeaux apportés par les femmes, l'intrusion du gang... il y a aussi quelques rounds d'observation assez savoureux, comme la relation délicatement décrite entre Kowalski et la grand-mère Hmong. La scène que je préfère, évidemment, c'est celle où Kowalski assis devant chez lui crache par terre en signe de mépris et que la vieille femme agit de même avec le même aplomb. Un tel personnage devrait (mais j'en doute) ouvrir les yeux de ceux qui pensent qu'Eastwood ne sait pas « filmer l'autre » si tant est que cette expression ait un sens. Par moment, je pensais à Chief Dan George, le vieil indien de Josey Wales et c'est là que j'aime le mieux notre homme Clint.

Mais assez d'expectorations, tout ceci est mis en scène avec beaucoup de simplicité et de finesse, évitant les effets parfois un peu pesant de certains autres films. L'humour est très présent et aide à fluidifier l'ensemble, sachant s'effacer avec délicatesse lors des séquences jouant sur l'émotion. Le film fonctionne comme un morceau de blues (une nouvelle fois, oui), subtiles variations sur un thème basique, rauque, chaleureux et mélancolique. Je suis toujours aussi amateur de la photographie de Tom Stern avec ses ambiances parfois très sombres et un travail sur les couleurs qui élimine les teintes vives et donne une impression de noir et blanc sur lequel tranche le rouge et bleu du drapeau qui orne la façade de la maison de Kowalski. La musique de Eastwood fils est un peu trop discrète à mon goût mais ce n'est pas nouveau.

C'est un premier texte un peu à chaud. J'ai véritablement eu le sentiment d'assister à un Eastwood majeur, un de ces films que font les réalisateurs passé un certain âge, dans lesquels il essayent de rassembler tout ce qui leur est cher et que, moi aussi prenant de la bouteille, j'apprécie de plus en plus. Je crois qu'il ne faut pas se laisser abuser par la surface de Gran Torino et les sublimes crachats de Clint Eastwood. Ce film a la classe d'une voiture racée et on est loin d'en avoir épuisé les beautés.

A lire également chez Ed de Nightswiming, le Bon Docteur Orlof et Matière focale. Pour le moment.

Photographies : Copyright Warner Bros. France

00:09 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (17) | Tags : clint eastwood | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

11/12/2008

Comment ça va, monsieur Eastwood ?

Au départ, j'étais partit sur un texte à propos de Brian de Palma, une sorte de bilan de ma relation, un peu heurtée à son cinéma. Et puis il y a eu ce texte du bon Dr Orlof, plutôt virulent, et puis les débats qui se sont greffés autour, sur Cinématique, Nightswimming et Les objets gentils. Débats passionnés qui, après la pause sur le dyptique Iwo Jima, ont réactivé les polémiques et les critiques qui s'étaient élevées autour de Mystic River et Million dollar baby. De leur côté, les voix officielles passent avec un bel ensemble la brosse à reluire sur le récent Changeling (L'échange). Très bien, De Palma attendra, je prends le pouls de notre homme Clint

A la fin des années 70, Eastwood était un type assez infréquentable pour moi. Héros un peu facho d'un cinéma d'action sans finesse, on ne m'encourageait guère à aller le voir, d'autant qu'il était pour mon père le fils spirituel de John Wayne. Cela aurait dû me mettre la puce à l'oreille, mais je trouvais la comparaison exagérée. Pas attiré donc, je me souviens encore de mon recul devant l'affiche de The gauntlet (L'épreuve de force – 1977) façon héroïc fantaisy. Pauvre couillon, c'était une oeuvre du grand Franck Frazetta ! Néanmoins, j'appréciais quand même l'acteur, le Blondin de Léone et le Kelly de Brian G. Hutton. Mais ça s'arrêtait là.

J'ai franchi le pas à reculons, accompagnant un ami voir Sudden impact en 1983. Ce film était le premier (et le seul) de la série mettant en scène l'inspecteur Harry réalisé par Eastwood soi-même. Le choc a été profond. Voilà que je découvrais un film superbe, filmé avec élégance, des hommages discrets à Hitchcock et Welles, une héroïne atypique et diaphane, Sondra Locke, sa compagne d'alors, et un propos bien plus subtil que prévu au-delà des scènes imposées (la cafétéria) que j'avoue pourtant avoir trouvées jouissives. J'y suis retourné deux fois. L'année suivante, son rôle dans Tightrope (La corde raide) sous la direction de Richard Tuggle, achevait de renforcer cette idée qu'on m'avait raconté un peu n'importe quoi. Jamais John Wayne n'aurait joué un policier fréquentant les prostituées et jouant avec elles à des jeux sado-masos.

Take a hard ride (source : Clinteastwood.net)

Bird m'a définitivement convaincu. C'est aussi, je pense, ce film qui a a fait basculer la critique de son côté. A partir de ce film, il est devenu fréquentable et « sensible », « oscarisable » et « légion d'honneurisable ». Tout à été réévalué en bloc et les films à venir seront l'objet de toutes les attentions. Pour moi, ce film a d'abord été un choc esthétique. La traduction en images de la musique de Charlie Parker et plus largement de l'univers du jazz. Avec ce film, Eastwood m'a ouvert des portes. J'ai aimé sa façon de composer des images très sombres, des noirs profonds avec juste quelques touches de lumière. J'y retrouvais ce que j'aimais chez quelques maîtres du noir et blanc, les chef opérateurs Gregg Toland ou Joe August, les images des films d'Akira Kurosawa. Intellectuellement, sa vision du monde des musiciens noirs des années 40 contredisait tout ce que véhiculait son image grand public. Et je crois que cette contradiction, aujourd'hui encore irrésolue, est au coeur de l'intérêt que je porte à son cinéma.

Cette contradiction s'incarne bien dans la série des Dirty Harry. Réalisé par Don Siegel, le premier film en 1971 a fondé cette image « fasciste, raciste et machiste » selon Pauline Kael, provoquant la confusion entre l'acteur et son personnage. Avec arrogance mais non sans humour, Eastwood va répondre à travers les autres films de la saga. Dans Magnum force (1973) de Ted Post, il affronte sa caricature à travers un escadron de la mort composé de policiers d'extrême droite. The enforcer (L'inspecteur ne renonce jamais – 1976) de James Fargo l'oblige à faire équipe avec une femme et à s'allier à un noir. Sudden impact l'amène à remettre en question sa conception (ô combien) rigide de la loi quand il tombe amoureux d'une femme poursuivant une sanglante vengeance. L'ultime volet se moque du vedettariat mais est il est largement raté. Ces films, auxquels on peut ajouter le fondateur Coogan's bluff (Un shérif à New-York – 1969) de Don Siegel et The gauntlet qu'il réalise lui-même, dessinent un portrait plutôt convainquant de l'Amérique de l'époque. Tout autant que les films de Michael Cimino, Martin Scorcese ou William Friedkin. Une Amérique un peu paumée, en crise de ses valeurs, doutant de sa force et de ses idéaux, une Amérique qui ne reconnaît plus ses enfants, dont la violence fondatrice lui est retournée en pleine figure et surgit du plus profond du pays (Texas Chainsaw massacre de Tobe Hooper, c'est l'époque).

Les personnages joués par Clint Eastwood dans ces films ont deux expressions type : La colère froide (Make my day !) et ce petit air tordu de celui qui ne comprend pas. Ligne des sourcils en biais, mâchoire serrée, l'oeil incrédule, c'est son expression face aux institutions qui le lâchent, aux femmes ou aux noirs qu'il pense mépriser mais qui se révèlent des alliés dans un combat qu'il se croit seul à mener. C'est le regard d'un vrai misanthrope. Et ce qui me semble intéressant, c'est le regard que Clint Eastwood réalisateur, porte sur ce regard-là.

Alors, on me dit que le roi est nu ?

Josey Wales dans le western de 1976 est le plus réussi à ce niveau. Wales est un homme à qui l'on a tout pris et qui s'est transformé en machine à tuer. Mais au cours de son périple sanglant, il attire autour de lui une jolie bande de bras cassés. Un vieil indien, une jeune fille simplette, un chien errant... Si le regard de Wales sur cette humanité est méprisant (il crache régulièrement sur le chien), celui d'Eastwood est plein de tendresse et l'enjeu du film, c'est que Wales modifie le sien, fasse la paix avec les autres et avec lui-même. On retrouve ce genre de parcours dans Bronco Billy (1980), Honkytonk man (1982) et Million dollar baby (2004). Au coeur de ces histoires qui revisitent l'imaginaire américain (le western, la country, la route, la boxe), il y a d'abord la recherche d'une dignité et l'étude d'un rapport père-fille (dans Pale rider (1985) aussi, mais de façon plus tordue). Une idée, certes conservatrice, de la transmission de valeurs, elles aussi souvent conservatrices mais très américaines. Pas seulement pourtant puisque la transmission se joue aussi sur une histoire culturelle (la musique, le sport...). C'est pour cela que les lectures de Million dollar baby qui se focalisent sur le film de boxe (nous ne sommes pas chez Tarantino), l'euthanasie ou la description sociale de la famille de l'héroïne me semblent passer à côté de l'essentiel. Eastwood s'appuie sur les ficelles (certains diront les câbles) du cinéma de genre, western ou mélodrame, pour aborder ce qui l'intéresse profondément et qui est du registre de l'intime. Le virulent et au demeurant intéressant texte du Dr Macro à l'époque, ne voit pas ce qui se joue dans ce registre là et perd la cohérence de l'ensemble comme la beauté musicale de la mise en scène, inspirée comme souvent chez Eastwood par le jazz et la blues : variations, rythmes alternés, atmosphère, émotion à fleur d'image à travers l'utilisation des gros plans.

C'est peut être mon sentimentalisme fordien, mais ce cinéma me touche sans que je ne sente jamais manipulé. Il faut dire que je ne me sens presque jamais manipulé au cinéma. Comme l'écrit Jean-Baptiste Thoret dans un texte fort intéressant : « [...] La vraie question reste : que faire de la « part maudite » de la société, de ces pulsions violentes et désirs inavouables que chacun porte en soi, et qui sont parfaitement humains. Critiquer cette violence, c’est nier cette part violente ».

A côté de ce regard qui apprend à voir les autres, il y a celui qui voit le vide s'ouvrir devant lui. Celui qui est confronté aux conséquences de ses « désirs inavouables ». Arrogants, méprisants parfois, trop sûrs d'eux, certains héros eastwoodiens font l'épreuve de la tragédie. Pour moi, le personnage emblématique, c'est celui du réalisateur dans White hunter Black heart (Chasseur blanc, coeur noir – 1990). Progressiste, artiste aristocratique et flamboyant, inspiré de John Huston, John Wilson a un ego démesuré qui lui fait tout sacrifier à ses désirs de puissance. Au cours d'un tournage en Afrique, il a décidé qu'il devait tuer un éléphant. Il a beau envoyer paître de belle manière une sympathisante nazie, son obstination provoquera la mort de son guide indigène. Et la dernière scène du film le voit, hébété, le regard vide, prostré dans la voiture qui le ramène vers l'occident. Impitoyable. Ce sont des choses que l'on retrouve par exemple dans la relation père-fille du film True crime en 1999 quand il provoque un accident sur sa fillette. Ou encore dans le regard d'impuissance qui clôt A perfect world (Un monde parfait – 1993).

Source BFI

Ce regard a ses limites et les laudateurs d'Eastwood vont a mon sens un peu trop loin qu'ils essayent de trop faire parler la partie la plus délibérément commerciale de sa filmographie. Dans l'alternance systématique entre oeuvres personnelles et films d'action spectaculaires, les seconds sont rarement à la hauteur. S'il ne les avaient pas signés, je ne serais jamais allé voir Space cow-boys (2000) ou The rookie (La relève – 1990). Il y a aussi la gène que j'ai fini par ressentir à Unforgiven (Impitoyable - 1992), ou plutôt aux commentaires autour de ce film. C'est un western superbe, plutôt original, d'accord. Mais tout le discours autour de la démythification ne me convainc pas. Pas chez Eastwood. Comme je l'ai déjà écrit il y a quelques temps, le film emploie un procédé classique (qui ne me gène pas) qui consiste à bien enfoncer le héros pour qu'il se révèle d'autant mieux au final. Toute la philosophie de Will Munny tend quand même à la scène du saloon dans laquelle on retrouve l'image du Eastwood vengeur invincible, tenant la ville à sa merci. Et malgré tout ce qui a précédé, nous sommes dans des figures déjà largement explorées par Sam Peckinpah.

De tout cela, je retiens finalement un véritable cinéaste, au propos patiemment construit, à l'univers cohérent, au style plutôt classique. Malgré certaines réserves, ce sont des qualités précieuses et rares dans le cinéma d'aujourd'hui. Pourtant, je ne le rapprocherais pas des noms de la grande époque. Eastwood n'est pas Ford. Ford était un poète, un homme de doutes, de contradictions et de combats. Eastwood m'apparaît comme un homme de certitudes même s'il s'intéresse à ce qui lui est étranger. Son statut de star lui ayant permis de maîtriser mieux que quiconque sa carrière de créateur, c'est aussi un homme apaisé (ou alors, c'est bien caché). De ce point de vue, il se rapproche plus de Hawks mais il n'en a pas l'inventivité, le sentiment d'aisance suprême que donne l'auteur de Rio Bravo. Eastwood est un héritier, il maîtrise des acquits. Il est néanmoins vrai que certaines de ses mises en scènes sont un peu lourdes, un peu trop «posées» comme Mystic river ou Bridges of Madison County (Sur la route de Madison – 1995), certes impeccablement exécuté. Je le rapprocherais volontiers de son mentor, non pas Sergio Léone qu'il s'est attaché à ne pas imiter, mais Don Siegel. Le style carré des années 60/70. Peut être même à John Huston avec lequel il partage aujourd'hui le même visage aux rides magnifiques, Huston qui fut pas mal acteur lui même dans ses films et quelques autres.

Il me reste à avouer deux choses. Je n'ai toujours pas vu ses trois derniers films, ce qui m'ennuie quand même un peu par rapport à Changeling. Ce n'est pas que je ne voulais pas, mais ça m'est devenu difficile d'aller en salle. L'autre chose, c'est que j'ai toujours aimé quand Eastwood acteur prend son petit air méchant, qu'il a ce rictus mauvais, signe qu'il va faire parler la poudre. Ou cracher sur le chien.

06:49 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (17) | Tags : clint eastwood | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

03/04/2005

Eastwood, donc

Cet univers, Eastwood y est comme chez lui. Ce n'est certainement pas son intrigue et les péripéties de son entraîneur sur le retour qui décide de se mouiller une nouvelle fois en devenant le manger d'une jeune boxeuse qui innove. Non, on est en terrain connu, celui des salles de gym, des vestiaires minables, des combinaisons louches, l'univers déjà visité par Robert Wise, Stanley Kubrick ou Mark Robson. L'anecdote du poulain tocard qui va s'élever jusqu'aux sommets, c'est du classique aussi. Du classique au sens Fordien ou Hawksien. Quoique que pour le coup, nous sommes ici plus chez Ford (l'échec, les valeurs) que chez Hawks et son professionnalisme décontracté.

Mais à ce classicisme de la narration, on marche. On marche par c'est ce qui permet de mettre le spectateur dans le bain très vite et de l'emmener ailleurs. Un ailleurs de cinéma, du cinéma pur et du plus beau. Ce cinéma, c'est d'abord celui des acteurs, de l'émotion qui passe au niveau de cette relation de vieux couple entre Eastwood et Freeman, nouvelle variation de leur relation d'Impitoyable. Émotion du rapport entre l'entraîneur et sa boxeuse, Hillary Swank, terriblement attachante. D'ailleurs, et c'est sans doute un élément fondamental chez Eastwood, il reprend une nouvelle fois cette problématique de la relation père-enfant, souvent marquée par l'échec ou la mort, comme avec sa fille dans Jugé Coupable, le jeune soldat de Josey Wales ou le tueur débutant d'Impitoyable. Eastwood doit aimer ces personnages rongés de culpabilité, voyant leur échapper la transmission d'une génération à l'autre. C'est peut être ce qui agace certains dans son cinéma. Lui, le réalisateur comblé, lui l'interprète sûr de lui de Harry et autres héros de Léone, adore se mettre en scène en perdant, souvent, il faut le dire, magnifique.

Tout le monde est magnifique dans ce film et c'est cette justesse dans le jeu, cette apparente simplicité qui donne vie aux personnages et qui fait que l'on se passionne pour leur destin, même s'il est écrit d'avance, que l'on s'accroche à cette histoire comme si l'on vous la racontait pour la première fois.

Là où Eastwood va plus loin, là où il se révèle un grand metteur en scène, c'est dans sa démarche esthétique. Je suis resté cloué par la beauté de ses images comme devant celles, encore un fois de Ford ou de Hawks. Ce n'est pas une beauté virtuose, sophistiquée, mais au contraire, de cette simplicité qui ne s'obtient qu'avec la plus grande des rigueurs. Rigueur des cadres, rigueur des compositions, un exercice sur la lumière et les couleurs, ou plutôt sur un noir et blanc en couleurs, qui donne à son histoire une dimension quasi mystique. Le traitement du son appelle les mêmes éloges. La voix off dite par Freeman (pas de VF par pitié !) est l'une des plus belles que l'on ait entendue depuis longtemps. Musicale, comme un vieux blues, elle est autant sens dramatique que participante à l'atmosphère.

Bon, allez, je m'arrête, j'ai envie de faire des belles phrases pour vous parler de ce beau film. C'est idiot. Il se voit et il s'écoute. C'est du Cinéma.

23:40 Publié dans Film | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : Clint Eastwood | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |