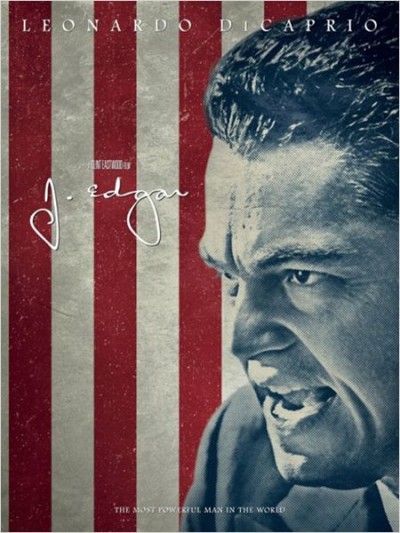

J. Edgar (04/02/2012)

Je dois avoir un flair particulier pour les meilleurs films de Clint Eastwood. J'ai fait l'impasse sur les trois qui ont suivi le superbe Gran Torino (2007) pour arriver directement à J. Edgar. Je le sentais bien. Ce flair n'est certes pas infaillible. J'ai déjà regretté, parfois, d'avoir raté à leur sortie tel ou tel film (Le diptyque sur Iwo Jima par exemple). Mais le caractère variable des réalisations d'Eastwood est connu et la découverte à-posteriori, loin de la frénésie de l'immédiat, permet une sérénité qui peut déboucher sur d'agréables surprises. Cela vaut mieux que le contraire. A son âge et à ce point de sa carrière, le crépuscule du grand fauve, le cinéma de Clint Eastwood n'est plus à découvrir ni même à réévaluer. C'est fait. Comme Woody Allen, il fait partie des grands anciens prolifiques, américains et indéboulonnables, dont chaque nouveau film partage entre admiration et envie de coup de pied au culte (Voir le récent Clint Fucking Eastwood de Stéphane Bouquet).

Qu'est-ce qui fait donc le prix du cinéma d'Eastwood aujourd'hui ? Vaste question fondamentale autant qu'intimidante tant le réalisateur comme l'homme, du moins public, et le comédien en son temps, restent entiers, à prendre en bloc ou à laisser avec les côtés réjouissants et les côtés irritants. Question délicate pour la critique qui a du mal encore aujourd'hui à coller ensemble les morceaux d'une œuvre d'apparence hétérogène. Question qui est au cœur de J. Edgar comme la transmission était eu cœur de Million dollar baby (2004) et Gran Torino. Question que, avec son sens de la provocation et son humour à la Blondin, Eastwood aborde à travers la figure de J. Edgar Hoover, créateur et patron du FBI de 1924 à 1972, figure controversée version douce, détestable version dure, en tout cas un type antipathique, obsédé par le pouvoir, maniaque, autoritaire, hanté par le péril rouge, mégalomane, bref, l'homme que vous aimez haïr. Le Hoover d'Eastwood revoie à l'évidence à « Dirty » Harry Callahan, inspecteur pour qui la fin justifie les moyens, plus qu'aux figures démystificatrices des films plus récents. Mais là où Harry avec sa posture individualiste et hargneuse renvoyait la société américaine à ses contradictions en tapant souvent juste, J. Edgar est cette société qu'il contribue à bâtir et incarne ces contradictions en sa personne même. Autre piste tout aussi passionnante à suivre, le lien entre notre homme du FBI et le réalisateur démiurge John Wilson de White hunter, black heart (Chasseur blanc, cœur noir – 1989). Wilson, incarné par Eastwood, se présente comme sympathique (le cinéma !) mais son exercice du pouvoir marqué par l'égoïsme conduit au drame et à un regard sévère sur le bilan d'une vie que l'œuvre ne saurait racheter. Gradation supplémentaire, l'effarement de Wilson épouse celui du réalisateur Eastwood au moment de vérité. Pour Hoover qui ne semble pas avoir été homme à s'effarer, c'est le regard du réalisateur seul qui amène la réflexion. Et elle est amère. Triste. Elle aurait pu être cruelle comme Eastwood en a parfois été capable, mais le réalisateur se refuse au film réquisitoire, à un portrait trop convenu de Hoover-le-fasciste, comme il sait éviter le portrait de l'homme-qui-quand-même-a-fait-son-devoir en évitant superbement ses innombrables combats plus ou moins douteux pour se concentrer sur la seule chose qui en vaille la peine, son humanité. Le film va s'attacher à travers l'ambitieux scénario de Dustin Lance Black, auteur de celui de Harvey Milk (2008) de Gus Van Sant, à ce qui a construit Hoover, sa relation spéciale avec sa mère, son homosexualité plus ou moins latente mais bien refoulée, ses désirs de gloire et de contrôle, son besoin viscéral de confiance, ses petitesses. Cela va s'incarner, outre sa mère, dans les personnages de sa fidèle secrétaire Helen Gandy et de son second Clyde Tolson.

Là où le film devient superbe, c'est quand il montre, avec ses jeux habiles et maîtrisés des différents temps de la vie de Hoover, comment cette humanité va se révéler incompatible avec l'œuvre, c'est à dire le FBI et le combat pour une certaine idée de l'Amérique. C'est à dire qu'Eastwood nous montre un homme qui est passé à côté de sa vie. Comment il arrive au bout de son existence, à cette nudité grotesque recroquevillée sur un tapis, hâtivement recouverte par l'ami qui seul savait l'homme à l'intérieur. C'est là que J. Edgar rejoint le modèle formel du Citizen Kane (1941) d'Orson Welles : narration éclatée, maquillages vieillissants qui évoquent le théâtre et l'artifice, présence de la grande histoire reléguée au second plan (mais riche et précise, j'ignorais tout des attentats de 1919) avec un portrait de l'Amérique sur plusieurs décennies, fascination pour les moteurs profonds de l'esprit de son héros. Eastwood y ajoute une réflexion sur la manipulation, trait essentiel de Hoover, à travers le film lui-même, faisant prendre en charge une partie de la narration par une voix off (le récit est initié par Hoover qui dicte ses mémoires) suscitant des images qui seront plus tard démenties par d'autres images selon un procédé de relecture assez fordien. Il y a à ce stade un parallèle possible avec le musicien Charlie Parker de Bird (1988). Ce film possède également une structure narrative éclatée, cette esthétique très sombre et couvre grosso-modo la même période. Ce qui me semble intéressant c'est que Parker était dans un processus d'auto-destruction délibéré mais que son œuvre transcendait l'homme. Son héritage est un héritage de joie, le jazz. L'héritage de Hoover, et la réflexion est piquante chez Eastwood qui n'est pas exactement un gauchiste, est clairement la mise sous surveillance des idéaux américains à travers le fichage, l'exploration des poubelles des grands, les lois d'exception, les coups tordus et au final la faillite d'une idée démocratique quand Hoover reste malgré huit présidents successifs. La scène séminale de la bibliothèque où Hoover expose à miss Gandy ravie (c'est filmé comme une scène d'amour) ses principes de contrôle annonce ce que le film développe en filigrane, et aboutit à cette magnifique scène où Hoover dans l'obscurité de son bureau écoute en boucle le son des ébats entre Marilyn Monroe et John F. Kennedy (encore une scène d'amour, plus du tout platonique). L'obscurité de l'écran à ce moment est l'image de la faillite de l'homme J. Edgar qui rejoint celle d'un système qui en est arrivé à ce joli résultat.

Eastwood conserve un point d'équilibre en ne minimisant rien de la violence des adversaires de Hoover, du moins de ceux qui sont réels. Ce sont autant de scènes brèves, intenses, qui claquent et saisissent : l'attentat du début, le massacre de Kansas City, l'enlèvement du fils Lindberg. D'où une tonalité générale assez triste, comme dans Mystic River, plus que colère. La mise en scène est au diapason de la complexité du film. La mise en scène d'Eastwood ! Cela aussi n'est pas évident à appréhender. Quand le film est limpide (Gran Torino, Million dollar Baby), ses détracteurs lui reprochent son inexistence. Quand le film est sophistiqué (Midnight in the Garden of Good and Evil (1997), Changeling (2008)), elle écrase le sujet. En vérité, je vous l'écris, Clint Eastwood est à la limite du classique (il est un peu jeune) et des formes plus modernes nées dans les années 70 (il est plus posé). Son style est affirmé, sous le signe de la rigueur narrative, d'un goût du cadre ample, de cette photographie aux grandes zones d'ombres, très cinématographique, ici assurée par Tom Stern, d'une musique en retrait qu'il a composée lui-même, et d'un rythme plutôt lent traversé de brusques accélérations. Par principe, il ne cherche jamais à perdre son spectateur, tout à son plaisir du récit, au risque comme ici de quelques effets appuyés (les transitions entre les époques). Parfois surestimé quand on en fait le détenteur de la grande forme classique, trop souvent sous estimé quand à l'intelligence de certaines de ses idées. Un exemple. Hoover écoute les festivités de l'intronisation de Richard Nixon à la radio, vers la fin de sa vie. On est dans l'intérieur strict de son bureau, étouffant. Puis il se lève et se dirige vers la fenêtre. La caméra le suit, le son se transforme et l'on se rend compte que le défilé à lieu sous ses fenêtres. Tout est dit de la vérité de cet homme, de sa volonté de contrôle, de son arrogance, de son rapport à l'histoire de son pays dont il ne perçoit plus que le récit déformé du fond de son bureau et qui, dans la réalité sous son nez, ne l'intéresse pas. Profondeur de son ennui. Finalement, au bout du pouvoir, il n'y a que le vide intérieur.

Par Edouard sur Nightswimming

Par Buster sur Balloonatic

Sur Une fameuse gorgée de poison

Par Anna sur Going to the movies

15:33 | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : clint eastwood | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

Commentaires

Bonjour à tous. C'est un beau texte, je partages le point de vue de Edouard. Clint Eastwood est un témoin du XX siècle par son oeuvres, il ne prends pas position c'est vrai, mais par ses images il nous décrit tous l'échec de toutes ambitions de pouvoir et de reconnaissance, tout cela est vein devant la mort! C'est cela le seule mais important message que nous délivres l'auteur.

"J Edgar" est le 1er filme que j'ai vu en 2012, c'est un bon présage pour la suite, le filme ne fonctionne pas très bien en Belgique, il est déjà relégué dans le petite salle des grands complexes, allez savoir pourquoi?

Écrit par : claude kilbert | 04/02/2012

Chapeau Vincent, tu remets fort bien Eastwood "à sa place". Parmi ses films récents, ce sont bien Gran Torino et celui-ci les plus féconds, soit ceux qui peuvent se voir, en arrière-plan, comme des réflexions sur la carrière d'Eastwood lui-même.

Et ton texte me rend encore moins supportables les propos que l'on peut encore entendre sur le manichéisme du cinéaste. Il y en a encore qui pensent que ce cinéma ne sert qu'à distinguer les bons des méchants. Pourtant, depuis le temps qu'Eastwood plonge ses images dans l'obscurité, ils auraient dû se rendre compte que ce grief n'est plus du tout valable (et l'a-t-il jamais été d'ailleurs ?).

(et merci à Claude Kilbert)

Écrit par : Edouard | 04/02/2012

Tout comme toi, je m'étais arrêté à Gran Torino, à la différence que j'avais trouvé ce dernier extrêmement mineur (pas mauvais mais en soit, mais rien d'extraordinaire, voire finalement surcôté, bref...).

Et ce J. Edgar? Du fait des réticences énoncées précédemment, je suis moyennement pressé (sans compter que les biopics sont loin d'être un genre que j'affectionne, rarement pertinent en général). Maintenant, je reste néanmoins curieux, Hoover offrant un terreau intéressant ;-)

Écrit par : dr frankNfurter | 06/02/2012

Bonjour à tous les trois et merci :)

Claude, cela ne m'étonne pas trop que le film ne fonctionne pas auprès du public, trop sombre sans doute et éloigné de ce que l'on attend généralement d'un Eastwood.

Édouard, largement d'accord avec cet avis, quoique notre homme Clint a commis quelques films plus basiques qui ont entretenu cette image réductrice.

Franck N. , moi j'avais beaucoup aimé "Gran Torino", si tu fouille dans mes archives, tu devrais trouver ce que j'en avais écrit. Je crois que c'est un film important mais qui "ne paye pas de mine". sauf que dès que l'on creuse un peu on se rend compte d'une richesse que n'ont pas tout à fait des choses plus sophistiquées en apparence (Mystic River, L'échange, Iwo Jima...). C'est plus personnel, plus limpide et je préfère.

Pour celui-ci, essaye. Je crois quand même que la piste "biopic" est une fausse piste, comme "Chasseur blanc, coeur noir" et même "Bird" (pour lequel il y avait aussi une véritable admiration pour l'homme Parker). Pour filer la métaphore wellsienne, Hoover est le même prétexte que Hearst.

Écrit par : Vincent | 06/02/2012