06/05/2014

L'Étranger et le Duc

Gli fumavano le colt... lo chiamavano Camposanto (Quand les colts fument … on l'appelle Cimetière). Un film de Giuliano Carnimeo (1971)

Texte pour Les Fiches du Cinéma / Séquence all'dente

Coups de fouets et chœurs masculins, sifflements et cloches sur fond de guitares déchaînées, la diligence déboule sur la piste poussiéreuse du côté d'Almeria. En fait de diligence, c'est plutôt un de ces wagons baroques comme dans l'ouverture de Giù la testa ! (Il était une fois la révolution - 1971) réalisé par Sergio Leone. Ce sont les premières images enthousiasmantes du western de Giuliano Carnimeo sous pseudonyme d'Anthony Ascott, Gli fumavano le colt... lo chiamavano Camposanto. Un titre religieux à rallonge ici transposé littéralement en français. La mode lancée par Trinità est passée par là et la face du western italien en a été changée. Ce film est sans doute l'un des meilleurs dans cette veine. Carnimeo réussit un cocktail de comédie burlesque et de figures de pistoleros plus classiques, avec un zeste de peones mexicains vêtus de blanc et plus habiles au cuchillo qu'au six-coups. Ce mélange se traduit par paires dans le scénario d'Enzo Barboni, oui le père de Trinità soi-même, ancien chef opérateur doué et désormais réalisateur comblé qui, à priori, devait réaliser le film. Les choses étant ce qu'elles sont dans le petit monde du cinéma populaire italien, C'est Carnimeo qui hérite du film. Inspiré, il multiplie les variations dans le cadre et la composition des scènes en jouant sur la symétrie, les oppositions et le principe du reflet. Sans prétention mais avec plus d'intelligence que l'on pouvait en attendre sur un film tel que celui-ci, de pure distraction, Gli fumavano le colt... lo chiamavano Camposanto est un film d'initiation où les apparences sont souvent trompeuses.

Dans la diligence, deux jeunes frères, George et John McIntire reviennent dans l'Ouest au ranch paternel après avoir fini leurs études. Ils sont joués par John Fordyce et Chris Chittell, blondinets évaporés mais sympathiques comme le western italien aime à représenter les jeunes sympathiques. A l'accueil, Sancho et Chico, deux employés de leur père, joués par Ugo Fangareggi et Raimondo Penne qui m'évoquent le duo Franco et Ciccio, tirant leur numéro du côté de la comédie italienne. Autour, deux personnages mystérieux et fascinants : l'étranger, vite surnommé Camposanto (Cimetière) pour sa facilité à le remplir. Gianni Garko n'a pas son écharpe blanche mais reste dans la lignée de ses personnages fétiches, infaillible et toujours là au bon moment. Et puis le Duc, tout aussi redoutable, qui traîne un cache poussière léonien et le regard clair et mélancolique de William Berger. Six personnages plongés dans une contrée sans loi où les méchants bandits terrorisent les braves éleveurs, dont le père McIntire. Bille en tête, les deux frères, malgré le décalage de leurs manières de l'Est et leurs lacunes dans le maniement des armes à feu organisent la résistance. Leur maladresse est compensée par l'aide de l'étranger en noir qui entreprend leur éducation aux rudes réalités de l'Ouest. Le Duc fait lui partie du camp adverse, mercenaire solitaire, mais sa relation ancienne avec l’Étranger brouille les cartes.

Sur cette trame rabâchée, Barboni et Carnimeo s'emploient à d'intéressantes digressions et misent, chose rare, sur les personnages. Comme le verre rétractable du Duc, ceux-ci se révèlent de façon originale. Quelques fleurs sur une tombe et l’Étranger se voit doté d'un passé et d'une motivation au lieu d'être, comme Sartana, une sorte de créature surnaturelle. Une allusion, la profondeur d'un échange de regards, et la relation entre l’Étranger et le Duc prend une piste familiale. Comme dans le Companeros ! (1970) de Sergio Corbucci, le duel final est truqué. Les fréres McIntire vont révéler leur courage en jetant dehors un bandit venu racketter leur père et s'ils n'ont pas de revolver, ils savent se servir de leurs poings. Les deux peones dépassent leur condition de faire-valoir comiques en utilisant les armes qui leur sont naturelles, gourdin et couteau, armes des pauvres et sans doute souvenir du personnage crée par Tomas Milian dans les films de Sergio Sollima. Démultipliée, leur relation maître-élèves avec l’Étranger est proche de celle de Lucky Luke avec Waldo Badminton dans l'album Le pied tendre paru en 1968. Le film de Carnimeo partage l'esprit de la bande-dessinée de Morris et Goscinny, l'humour de ce dernier en particulier avec ce croque mort qui se réjouit de « l'épidémie de colts » , la grand-mère tirant les cactus à cent mètres et le bébé suçant une cartouche pour se calmer. Et je ne vous dirais rien de la scène réjouissante avec Nello Pazzafini avec son sombrero. Gli fumavano le colt... lo chiamavano Camposanto m’apparaît comme la meilleure adaptation à ce jour de l'univers du cow-boy solitaire.

Le réalisateur, s'il cède à ses facilités habituelles (et zoome que veux-tu), s'amuse d'effets de double focale et de profondeur de champ (la pièce de monnaie qui tourne lors du duel final) et mène son récit à un rythme soutenu tenu par le montage vif d'Ornella Micheli, une spécialiste du cinéma de genre. La musique enlevée de Bruno Nicolai qui parodie Morricone avec verve emballe le tout. Que demande le peuple ? Rien. Tout est bien. Carnimeo garde avec aisance l'équilibre entre comédie, farce (l'inévitable bagarre au saloon) et action, sans renoncer comme dans les Trinità à la violence (on tue beaucoup de monde comme dans les westerns sérieux), et avec quelques pointes d'émotion que le charisme de Garko et Berger, héros comme nous voudrions l'être, rend crédibles, et achève de rendre ce film réjouissant dans ses limites. L'édition proposée par Artus est une nouvelle fois digne d'éloges, belle copie en Scope respecté, version originale, intervention de l'incontournable Curd Ridel et, jolie cerise sur le gâteau all'dente, un entretien avec Giuliano Carnimeo et Gianni Garko.

Photographies DR. Source Spaghetti western database

Canonnépar Manchec sur Abordages

A lire chez le bon Dr Orlof

A lire sur Écran Bis

10:59 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : giuliano carnimeo, gianni garko, william berger | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

04/05/2014

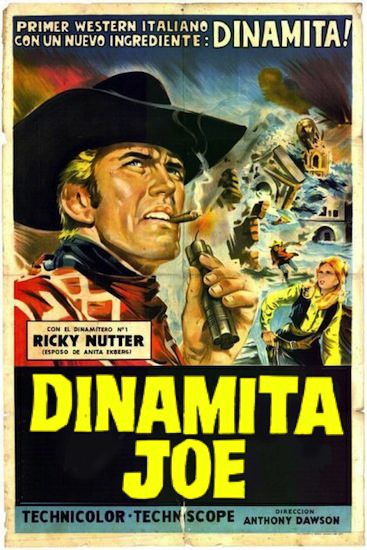

Dynamite Joe

Joe l'implacabile (Dynamite Joe). Un film de Antonio Margheriti (1967)

Texte pour Les fiches du Cinéma / Séquence all'dente

Je me demande souvent dans quelle mesure les promoteurs du western italien, producteurs, réalisateurs et scénaristes, étaient lecteurs des aventures de Lucky Luke, le cow-boy solitaire créé par Morris et René Goscinny (que leur nom soit loué pour les siècles à venir). E poi lo chiamarono il magnifico (1972) de Enzo Barboni est très inspiré de l'album Le pied tendre et Gli fumavano le colt... lo chiamavano Camposanto (Quand les colts fument , on l'appelle Cimetière – 1971) de Giuliano Carnimeo alias Anthony Ascott, est une belle adaptation de l'ambiance des aventures de l'homme qui tire plus vite que son ombre tout en reprenant quelques gags. Les exploits balistiques, puisque l'on en parle, des Ringo, Blondin, Sartana et Sabata sont du même ordre fantasmatique que ceux du héros de papier. On retrouve des similitudes stylistique, que ce soit dans les cadrages parfois baroques, les découpages de scènes qui dilatent le temps et multiplient les points de vue d'une action. Belge, Morris était un fervent admirateur du western américain comme l'étaient nombre des maîtres du western all'italiana, Leone et Corbucci en tête. Ils avaient grandit avec. Et puis passé un moment, peut être sous l'influence de la plume de Goscinny, la bande-dessinée a puisé à son tour dans le nouveau western européen avec le fameux Eliot Belt qui emprunte les traits de Lee Van Cleef dans l'hommage direct Le chasseur de primes publié en 1972. La boucle est bouclée.

Joe l'implacabile alias Dynamite Joe en français, plaisant western réalisé par Antonio Margheriti en 1967 est une pièce de choix pour nourrir cette réflexion. Des convois d'or sont régulièrement attaqués. Le gouvernement fait alors appel à un spécialiste pour résoudre le problème. La scène qui présente notre héros faisant irruption de façon explosive dans un aréopage de sénateurs est tout à fait dans l'esprit de la bande dessinée, tout comme le principe de la scène d'introduction, où Luke est chargé d'escorter le Grand Duc, terminer le fil qui chante ou guider une expédition vers les collines noires. Le scénario signé María del Carmen Martínez Román (spécialiste à qui l'on doit celui de l'exceptionnel Se sei vivo spara (Tire encore si tu peux – 1967) de Giulio Questi) enchaîne ensuite dans la décontraction la plus totale des péripéties humoristiques et mouvementées où Joe, toujours tiré à quatre épingles, se tire avec brio de toutes les situations à l'aide de son arme fétiche, la dynamite (d'où son surnom si vous voulez mon avis). C'est léger, bien fait (musique entraînante de Carlo Savina, photographie soignée de Manuel Merino collaborateur de Jess Franco), vite vu et facilement oublié mais procure indéniablement un plaisir instantané non négligeable. Il y a quelques jolies scènes comme cette attaque de fort défendu par Joe et une troupe de jolies filles de saloon. De ce point de vue, le film est assez sexy et la grande faiblesse de notre héros reste son attrait pour la gent féminine incarnées ici par les belles Halina Zalewska (vue dans quelques fleurons du cinéma populaire notamment aux côté de Barbara Steele dans du gothique) et Mercedes Castro (c'est son premier film).

Le climax du film est une scène d'inondation spectaculaire quoique incongrue dans ces contrées désertiques, cataclysme provoqué par Joe et sa... dynamite, oui. On y retrouve le goût du metteur en scène, Antonio Margheriti pour les effets spéciaux et en particulier les miniatures. On retrouve l'image étrangement décompressée en format large Techniscope, lors de la ruée des eaux, que l'on avait notée lors de l'explosion finale du train de Giù la testa (Il était une fois la révolution – 1971) de Sergio Leone dont Margheriti avait assuré les effets. C'est un aspect du travail de cinéma qui l'a toujours passionné. Avant Joe l'implacabile, Margheriti a réalisé quelques fleurons du fantastique gothique, de la science fiction et des films d'espionnage. De fait ce western est aussi très inspiré par le succès des James Bond (la mission, le rapport aux femmes, la diligence en or) et sa vedette est le hollandais Rick Van Nutter qui venait de tenir le rôle de Felix Leiter, le collègue de la CIA de Bond dans Thunderball (1965). Van Nutter a le sourire et la prestance qui collent au rôle, pas plus mais c'est suffisant. Margheriti fera deux westerns qui assureront sa renommée dans le genre : Joko invoca Dio... e muori (Avec Django, la mort est là – 1968), quelque peu surestimé, et E Dio disse a Caino (Et le vent apporta la violence – 1970), tous les deux dans des tonalités nettement plus sombres. Sous ses dehors plus légers, Joe le dynamiteur, à la croisée de Lucky Luke et de James Bond, vaut le coup d'œil.

Photographies DR

09:02 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : antonio margheriti | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

02/05/2014

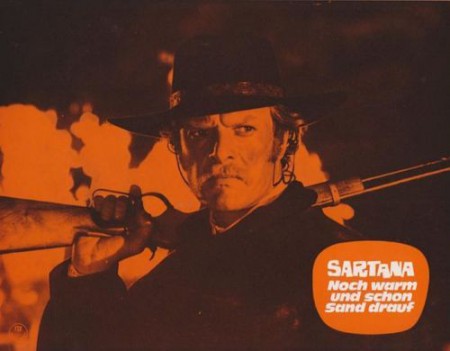

Sartana ou l’ange de la mort du western à l’italienne

Buon funerale amigos... paga Sartana (Bonnes funérailles, amis, Sartana paiera). Un film de Giuliano Carnimeo (1970)

Texte pour Les Fiches du Cinéma/ Séquence all'dente

Vêtu de noir avec élégance, Sartana est un vengeur quasi surnaturel, habile aux armes au-delà de toute expression. Il possède un sixième sens pour repérer les coups fourrés de ses innombrables ennemis. Insaisissable, il surgit du néant là où se déchaîne le mal et dans un cri de mort, d’une traînée de poudre, il laisse derrière lui une rangée de cadavres. Tel est Sartana le fossoyeur, l’Ankou du Far-west, précis et ordonné, il fait place nette. Impassible, il ne manque pourtant pas d’humour, noir bien sûr, une ombre de sourire sous sa fine moustache. Séducteur irrésistible, il fait frémir les belles de l’Ouest mais n’est jamais dupe de leurs ruses. Bricoleur, il emprunte à James Bond son goût du gadget mortel : cartes à jouer tranchantes, pantin explosif, orgue à malices, revolvers truqués qui ont toujours un coup de plus pour lui donner le dernier mot. Il méprise l’argent sans le négliger et s’il lui court après, il peut le livrer aux flammes sans ciller. A la fin, il repart, solitaire. Tout à coup, il n’est plus là. Il est Sartana.

Ce fascinant personnage a été créé par le scénariste Renato Izzo et le réalisateur Gianfranco Parolini en 1968, incarné par George Hilton et surtout Gianni Garko dans cinq films aux titres à rallonge, macabres et amusants, et mis en scène, après Parolini pour le premier opus, par Giuliano Carnimeo sous le pseudonyme d’Anthony Ascott. Carnimeo est un réalisateur intéressant dans le paysage du western transalpin. Il a réussi à développer un style particulier à un moment où le genre entre en décadence avec l'explosion de la veine parodique initiée par la série des Trinità. Carnimeo maintient quelques années un équilibre entre le sérieux des classiques et l'humour décontracté des modernes. Il allie une certaine exigence formelle et une mise en scène parfois inspirée à quelques facilités et, il faut le dire, un usage agaçant du zoom. Tirant le meilleur parti du charisme de comédiens qui s'amusent beaucoup, son bilan reste globalement positif, faisant de lui le réalisateur le plus intéressant du début des années 70 dans le genre.

Buon funerale amigos... paga Sartana est le troisième film de la série signé par Carnimeo en 1970. Tout commence par l’assaut nocturne d'une cabane et le meurtre de ses occupants. Mais les tueurs ne savourent pas longtemps leur forfait. Sartana surgit sur fond d’incendie et élimine prestement la bande. Comme dans les films de James Bond, le récit importe peu. Ce qui compte, ce sont les péripéties, les rebondissements dans l'esprit du sérial, le mélange d'humour et d'action pimenté d'un peu de violence et d'érotisme (léger, l'érotisme). Moins que du suspense, la réalisation crée une connivence entre le héros et le spectateur qui n'attend pas de voir si le sombre vengeur va s'en sortir mais comment il va s'y prendre, avec quelle diabolique élégance il va se jouer de ses ennemis, ponctuant le tout d'une savoureuse ligne de dialogue. Le film vaut donc pour le pittoresque des situations et des caractères : le banquier et son livre piégé, le shérif corrompu, le vieux croque-mort amusant, le propriétaire de saloon chinois façon Fu-Manchu qui sait jouer du sabre, la belle nièce un rien vénale... Sa réussite tient à celle de ses composants, le travail de Stelvio Massi à la photographie (plus tard, il passera à la réalisation dans le polar), remarquable sur les ambiances nocturnes qui font entrer du fantastique dans le western et la richesse du technicolor sur les rouges, les ors et les bleus ; la musique du spécialiste Bruno Nicolai avec son thème imparable pour guitare et chœurs ; et la mise en scène de Carnimeo qui accumule, au risque plus tard de l’essoufflement, l'action et l'humour sur un tempo enlevé orchestré par la monteuse Giuliana Attenni, une spécialiste de la comédie. Au final, Buon funerale amigos... paga Sartana est un spectacle aussi équilibré que jouissif.

Sartana ne serait pas tout à fait Sartana sans son interprète, Gianni « John » Garko, acteur d'origine croate, élégant et racé, l’œil clair dans lequel traîne un rien de mélancolie, capable de porter des moustaches très diverses. Il apporte à ses personnages du charme et de l'assurance. Après une série de petits rôles, par exemple dans le Kapò (1959) de Gillo Pontecorvo, il explose avec le western en trouvant une voie entre Clint Eastwood et Franco Nero. Sa création de Sartana le fait entrer dans la mythologie du genre. Autour de lui, la distribution est composée d'habitués, Franco Ressel, Ivano Staccioli, Franco Pesce en « old timer » rigolo. George Wang compose un chinois comme on en trouve chez Lucky Luke, un rôle qu'il tient souvent avec une délectation visible. Les belles Helga Linè et Daniela Giordano apportent un peu de féminité dans cet univers très masculin, mais sans faire beaucoup d'étincelles. La première a peut être un rôle plus intéressant, cédant à la panique après avoir, vainement, tenté de séduire notre héros. Tout le monde joue le jeu avec conviction et leur plaisir est communicatif. Gianni Garko reprendra une dernière fois le rôle titre derrière un orgue bien particulier, mais ceci est une autre histoire.

Photographies : Artus films et DR.

A lire chez le bon Dr Orlof

Sur le forum Western Movies

Sur Psychovision

Sur le site de l'éditeur

23:28 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : giuliano carnimeo, gianni garko | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

30/04/2014

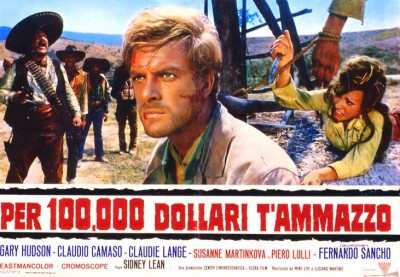

Terre sans pardon

Per 100 000 dollari t'ammazzo (Le jour de la haine). Un film de Giovanni Fago (1968)

Texte pour les Fiches du Cinéma/ Séquence all'dente

C'est un pays de souffrance, en pleine décomposition, balayé par un vent brûlant, traversé par le souvenir de jeunes filles en fleur, d'écharpes blanches, de rires, de vertes prairies et d'une mer qui roule ses flots scintillants au soleil. Autrefois, Johnny Forest était un homme heureux. Il vivait entre son père adoptif, riche propriétaire sudiste, la belle Mary, sa mère et son frère Clint. Las, comme dans toute bonne tragédie classique, Clint est possédé par un démon intérieur qui mène au drame. Ici, c'est la jalousie. Johnny et Clint sont un avatar de Abel et Caïn. L'ombre et la lumière. Clint tue son père et fait accuser Johnny qui écope de dix ans de pénitencier. Et Mary meurt. Et puis la guerre. La chute d'un monde. Aujourd'hui, Johnny erre sur cette terre désolée. Il est chasseur de primes, taiseux et redoutable. Clint est un bandit, toujours fou de haine et tout aussi redoutable. Les deux frères ne peuvent que se retrouver pour accomplir leur destin au terme d'une odyssée de douleur.

Film étrange et pénétrant que ce Per 100 000 dollari t'ammazzo (Le jour de la haine) que réalise Giovanni Fago en 1968. le futur metteur en scène de O'cangaceiro (1969), western brésilien avec un Tomas Milian exalté, reprend les motifs et les participants de 10 000 dollari per un massacro (Le temps des vautours) tourné l'année précédente par Romolo Guerrieri et donne un véritable film jumeau en exacerbant les dimensions tragiques du modèle. Il procède un peu comme Duccio Tessari avec ses deux volets des aventures de Ringo. Le scénario des spécialistes Ernesto Gastaldi et les frères Luciano (également producteur) et Sergio Martino est riche. Il suit la ligne directrice du duel impossible entre Johnny et Clint. Impossible et pourtant inéluctable car si Johnny a promis à sa mère mourante de ne pas tuer Clint, ce dernier consumé par sa haine est fasciné par la stature de Johnny. Il n'aura de cesse de la provoquer car à travers son frère, c'est l'homme qu'il n'est pas, qu'il ne peut pas être, qu'il veut détruire. Richesse des caractères où l'on cherche à donner de la chair à des figures archétypales. Richesse de la construction. Un jeu de piste où le passé revient par flash-back, parfois explicites (le meurtre du père), parfois plus diffus, comme des bribes de souvenirs, l'expression de sensations pures. Ces scènes à la lumière solaire et magique sont portées par la musique superbe de Nora Orlandi qui leur donne une mélancolie prenante. Le passé revient par bouffées à la mémoire de Johnny, l'ultime scène donnant une clef à la relation entre les deux frères.

Richesse de l’arrière-plan enfin, ce contexte de la fin de la guerre de Sécession qui ne vaut sans doute pas grand chose d'un point de vue historique, mais entre en résonance avec l'état d'esprit des personnages. Fago peint un paysage mental de délabrement affectif avec des images superbes comme cette ombrelle raffinée portée par le vent dans la rue d'une ville abandonnée. Dans ce monde livré au sauve-qui-peut, l'humanité est en faillite et les protagonistes y sont pris au piège. Les tentatives de Johny de se reconstruire se soldent par l'échec, un échec poignant qui culmine avec le meurtre de l'enfant d'Anna, sa maîtresse, un adorable blondinet figure d'espoir. A l'instar des héros tragiques de Castellari et Corbucci, Johnny est atrocement supplicié (près un classique passage à tabac), crucifié comme Kéoma, la tête en bas comme Navajo Joe. Je retrouve dans cette partie tout l'imaginaire religieux qui irrigue le western italien, bien différent du mythe de la Terre Promise chère au western américain. Il y a là la marque de la culture d'un pays de puissante tradition catholique, le pays du Pape qui nomme les saints, parsemé de sanctuaires à la gloire de martyrs.

A cette dimension se greffe les valeurs du genre, bien plus prosaïques, mises en avant par le titre original : pour 100 000 dollars je te tue. La séquence pré-générique, comme dans un James Bond, n'est pas directement liée au récit. Quatre cavaliers, un travelling à ras des sabots qui séduit, Concalves et ses hommes investissent une petite église. Concalves c'est Fernando Sancho, le bandido mexicain dans toute sa splendeur et ses cartouchières. Un rôle que cet acteur hispanique a joué d'innombrables fois dans l'emphase. Il a par exemple une façon particulière de tirer au revolver, d'un geste large, sans viser, désinvolte. Son arme fait des ravages. Il défonce les portes de deux balles. Dans l'église, il y a quatre cercueils et Johnny à l'affût. La scène est pleine d'humour noir, de suspense macabre. Elle n'annonce pourtant rien de ce qui va suivre. La greffe évoquée plus haut ne prend pas bien. Le film semble parfois flotter entre ses velléités tragiques et le rien de cynisme propre au genre. Le défaut n'est pas rédhibitoire dans la mesure où le film est court et où les moments forts, les touches étranges, font oublier les passages plus faibles. L'invention constante de Giovanni Fago dans les cadres, les mouvements, les situations, sa façon de croquer des personnages secondaires vivants, son utilisation des gros plans qui durent sur les visages pour pénétrer les sentiments de ses héros, tout ceci compense les articulations pas toujours bien huilées du récit. L'ensemble est monté sans un poil de trop par le grand Eugenio Alabiso qui sortait juste de sa collaboration avec Sergio Leone et qui retrouvera par deux fois Fago. Alabiso structure le chaos. J'ai déjà évoqué la partition de Nora Orlandi, il faut saluer la photographie de Federico Zanni, entre sécheresse des scènes du présent et douceur lumineuse de celles du passé, avec ce motif récurrent de la mer et de son ressac. Le travail sur le son est tout aussi remarquable. Il participe des ambiances, tour à tour inquiétant, mystérieux, apaisant, avec ce vent expressionniste qui souffle sur la désolation des lieux et des âmes.

La distribution est homogène. Gianni Garko y trouve l'un de ses premiers grands rôles, plus dense que dans le film de Guerrieri tout en portant la même écharpe blanche. Beau ténébreux encore juvénile, il compense par la densité de son regard. Son jeu très rentré contraste à merveille une nouvelle fois avec celui de Claudio Camaso, expressionniste, fiévreux, plus fou encore que son frère Gian Maria Volonte dans les films de Leone et de Sollima. Ses accès de fureur, les expressions de haine qui le défigurent, sont peut être mieux maîtrisées, et d'autant plus glaçantes, que dans ses autres prestations du même genre. Susanna Martinková campe avec délicatesse Mary, l'ange de regret. Claudie Lange, une très belle actrice belge, est Anna, un personnage dans la lignée de celui joué par Loredana Nusciak dans le film de Guerrieri, une femme encore séduisante mais qui a vécu. Elle donne au film ses notes les plus déchirantes. Fernando Sancho est une cerise sur le gâteau, comme Piero Lulli en truand allié un temps à Clint, et Bruno Corazzari rôdé dans les emplois d'homme de main.

Le DVD des éditions Artus permet de découvrir ce film superbe dans une copie qui ne l'est pas moins. Curd Ridel nous fait partager son érudition sur le genre (voire au-delà), mais le morceau de choix des bonus, c'est le documentaire contenant les entretiens avec Gianni Garko, toujours de belle prestance, et le scénariste Ernesto Gastaldi, toujours passionnant et qui n'a jamais sa langue dans sa poche.

Photographies : Artus Films et DR.

A lire chez le bon Dr Orlof

Le site de l'éditeur

Sur Écran Bis

23:22 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : giovanni fago, gianni garko | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

28/04/2014

Jusqu'au dernier sang

10.000 dollari per un massacro (Le temps des vautours). Un film de Romolo Guerrieri (1967)

Texte pour Les Fiches du Cinéma/ Séquence all'dente

Ouverture : la mer. Scintillante et en CinémaScope. Une image rare dans le western. Mais attendez, voici deux pieds, nus et sales. Un homme repose sur le sable, tenue sombre et écharpe blanche. Il lève son chapeau de dessus ses yeux et se met à deviser tranquillement avec un autre homme. Recadrage, ce compagnon immobile est un cadavre. En fond sonore, le ressac, un cri de mouette et les violons délicats, élégiaques, de Nora Orlandi. Une cloche, un air mélancolique à la trompette par Athos Martini, l'homme se lève et charge le cadavre sur un cheval. Générique. Cette première scène étonnante contient tout ce que l'on aime dans le western italien : l'humour macabre, le contraste prononcé entre la beauté et le trivial, un étrange écoulement du temps, le goût de l'inattendu et de l'aventure baroque. Belle introduction pour le personnage de Django, chasseur de primes et rejeton avoué du personnage créé dans le film de Sergio Corbucci. Premières minutes marquantes de 10.000 dollari per un massacro (Le temps des vautours) que réalise Romolo Guerrieri en 1967.

Django traverse à présent une vaste plaine désolée, Alméria, ô Alméria. Il croise un cavalier qui porte son pistolet sur l'épaule. Pas un mot la musique de Nora Orlandi règne. Les deux hommes se toisent puis se dépassent. Plus tard, nous apprenons que Django a croisé la route de Manuel, un bandit dont la prime ne cesse d'augmenter. Pour une raison que l'on ignore, Django refuse l'affrontement. Le scénario de Luciano Martino (également producteur), du maestro Ernesto Gastaldi et de Franco Fogagnolo pour son unique script, est une classique histoire de haine, de meurtre et de vengeance. Elle trouve son originalité dans les zones d'ombre ménagées sur la relation entre les deux hommes. Quel secret partagent-ils ? Quelle femme ? Quelle fraternité ? Ces questions alliées à la mise en scène inspirée de Romolo Guerrieri font tout le prix de 10.000 dollari per un massacro. Film inégal pourtant quand le mystère laisse place à l’inévitable affrontement et à quelques baisses de rythme. Guerrieri a l’intelligence de terminer son film par un morceau de bravoure, la confrontation finale au cœur d’une ville fantôme balayée de tourbillons de poussière et de paille. Un déchainement des éléments qui entre en résonance avec celui de la haine entre Django et Manuel, haine qui trouve enfin son accomplissement. Avant cela, le plus intéressant du film réside dans ce que l’on devine derrière la relation entre les deux hommes et une fille de saloon, Mijanou jouée par la somptueuse Loredana Nusciak tout droit venue du film de Corbucci. Elle est peut être ce lien secret, même si désormais elle semble avoir mis ses derniers espoirs dans Django. Un temps, quelque chose passe de hawksien dans la description du trio.

Pour Gianni Garko, ce film est sa seconde grande réussite après la création de Sartana dans 1000 dollari sul nero (1966) d'Alberto Cardone, et son premier western en vedette. Il porte avec élégance la tenue noire du chasseur de primes rehaussée de cette grande écharpe blanche. L'intensité de son regard compense ses traits encore juvéniles et son charme fait le reste. Garko joue la complémentarité avec Claudio Camaso dans le rôle de Manuel. Ne cherchez pas pourquoi le visage de ce dernier vous est familier, Claudio est le frère de Gian Maria Volonté et Camaso le nom de jeune fille de leur mère. C'est une relation difficile au succès de son frère qui l'a conduit à prendre ce patronyme. De fait, outre la ressemblance des traits, il est clair que les auteurs se sont inspirés pour Manuel des personnages créés par Gian Maria pour les deux premiers films de Sergio Leone. C'est flagrant dans la scène où Manuel investit une hacienda, tuant tout le monde pour enlever (et on l'imagine, violer), la fille du propriétaire. Camaso joue cette folie aux éruptions violentes dans le même registre que son frère. Il trouve pourtant sa propre voie en injectant une part d'incertitude dans le personnage et même de la peur. Et contrairement aux héros leoniens meneurs de bande, Manuel est profondément un loup solitaire.

Guerrieri orchestre ce duel avec talent à défaut d’originalité. Malgré l’influence des grands maîtres du genre, il réussit de belles scènes qui marquent, comme la torture de Django enterré jusqu’au cou qui voit s’approcher un scorpion (sale bête !). Il tire le meilleur parti des paysages espagnols avec des cadres très larges et utilise de manière évocatrice un orage nocturne et la belle tempête de poussière finale, sans oublier un travail sur le son typique du western italien qui privilégie l’incongru. Guerrieri parsème également son film d’images symboliques qui renvoient à l’iconographie religieuse et surréaliste. La photographie chaude de Federico Zanni, le montage nerveux de Sergio Montanari qui venait de débuter avec Nino Baragli sur le Django (1966) de Sergio Corbucci, la musique envoûtante de Nora Orlandi, peut être la seule femme de l’histoire du cinéma à avoir composé pour un western, qui offre au film son ambiance très particulière (un son inoubliable de scie musicale), tout ceci participe de la réussite du film. A savourer également une jolie galerie de personnages secondaire : Fidel Gonzales en photographe amusant et ami du héros, Fernando Sancho, vedette invitée, dans son numéro de bandido au patronyme poétique de « Polvere di stelle » et père de Manuel, et Pinuccio Ardia en pittoresque « sept dollars ». L’année suivante, Luciano Martino reprendra Gastaldi, Garko, Camaso, Sancho, Orlandi et Zanni pou développer certains aspects du film dans Per 100 000 dollari ti ammazo (Le jour de la haine) qui sera dirigé par Giovanni Fago. Mais ceci est une autre histoire.

L’édition Artus est une pièce de choix dans leur superbe collection consacrée au western italien. La copie de ce film rare est superbe, au format et avec la version originale sous titrée. Côté bonus, on apprécie toujours l’érudition de Curd Ridel et l’on se régale des entretiens avec le réalisateur Romolo Guerrieri et sa vedette Gianni Garko.

Photographie : Spaghetti-western database (+ article)

Canonnage par Tepepa sur Abordages

A lire chez le Bon Dr Orlof

22:54 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : gianni garko, romolo guerrieri | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

26/04/2014

Séquence all'dente

Photographies DR

23:27 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : western | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

21/04/2014

1965, c'est maintenant !

Incredible ! 1965 sur Zoom arrière, avec Fierrot le Pou en tête de peloton. Suivi d'une dizaine de films que je n'ai jamais bus, mus, vus... hahaha, si, les trouffions perdus en Indochine par Schoendorfer, L'inspecteur Clouseau so french, et Cardinale chez Visconti. Les deux Fuller quand même, je dois faire un effort. Pasolini aussi. Ho ! plus bas, Barbara Steele chez Margheriti, Bava en trois épisodes, Preminger avec le Duke un rien fatigué. Que du bon. Kim Novak chez Wilder, drôle. Etaix, voilà un français comme je les aime et qui m'aime. De Funès, où est-il ? Lui, le jour où l'on voudra lui remettre un César, je suis partant. Que de films ! Quel tableau ! Quel talent ce Luc Jean Dardgo ! Vivement 1966.

17:43 Publié dans Blog, Cinéma | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : zoom arrière | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

13/04/2014

Umberto Lenzi s'en va-t-en guerre

La legione dei dannati (La légion des damnés) – Un film de Umberto Lenzi - 1969

Texte pour les Fiches du Cinéma

Le cinéma de genre italien s'est construit sur l'imitation. Les producteurs gardaient un œil rivé sur les succès du moment. Des telefoni bianchi, mélodrames imitant les modèles hollywoodiens des années 30 aux post nuke des années 80, science fiction bricolée sur les trames de Escape from New-York (New-York 1997 – 1981) de John Carpenter et Mad Max (1979) de George Miller, ils ont suivi toutes les pistes. La réussite aura été fonction de leur capacité à investir le genre démarqué et au tempérament de réalisateurs capables de le transcender pour lui donner une personnalité propre. Les réussites dans le western et le fantastique sont exemplaires. Le filon des films de guerre sur la seconde mondiale s'est révélé en revanche peu fructueux. Le plus souvent calqué sur les films de commando comme Guns of Navarone (Les canons de Navarone - 1961) de Jack Lee Thompson ou The dirty dozen (Les 12 salopards - 1967) de Robert Aldrich, les productions italiennes sont réalisées sans grand enthousiasme et souffrent du manque de moyens adaptés à leur sujet. Autant les rocailles d'Alméria ont pu définir un nouvel espace à l'imaginaire, autant la fantaisie dans le décor handicape les récits se déroulants dans un passé proche et une géographie déterminée. Bref, ça ne colle pas.

La legione dei dannati est en cela une œuvrette typique, réalisée par Umberto Lenzi en 1969. Lenzi, c'est déjà l'un des tâcherons les plus redoutables du cinéma de genre, étrangement considéré avec indulgence par certains. Mis à part Milano odia: la polizia non può sparare (La Rançon de la peur - 1974) porté par la folle interprétation de Tomas Milian, et l'agréable peplum L'ultimo gladiatore (Hercule contre les mercenaires - 1964), tous ses films sont des copies de copies au style hasardeux et au manque de rigueur qui touche au surréaliste. Dans le film qui nous intéresse, il s'agit d'un commando (d'anciens prisonniers, merci Aldrich) mené par Jack Palance chargé d'une mission la veille du jour J (le débarquement, le 6 juin, tout ça). Piégés, Palance et ses hommes vont errer dans la campagne française et s'en prendre à un gigantesque canon (Merci Thompson). Le scénario a beau être signé Dario Argento, un travail de jeunesse sans doute écrit en rêvant à des oiseaux au plumage de cristal, il n'est qu'une suite de péripéties déjà vues ailleurs et en mieux, enfilées piano, piano, par Lenzi comme autant de perles en toc. Il suffit de regarder cette scène où nos héros sont pris dans un champ de mines et de la comparer à celle réalisée par Denys de La Patellière dans Un taxi pour Tobrouk (1961). Lenzi est incapable de faire naître la tension, enchaînant paresseusement des plans là où le français fait crisper les mains sur le fauteuil d'angoisse. Le commando de Lenzi laisse de marbre d'autant que l'on passe d'une scène à l'autre sans logique. Il y a bien cette idée que le personnage joué par Palance affronte en France un vieil ennemi croisé en Afrique et qui lui avait décimé ses troupes, mais là encore, Lenzi ne sait pas traduire cette idée en terme de mise en scène pour l'exploiter dramatiquement. Curd Jurgens a beau s'y coller dans un rôle qu'il a beaucoup pratiqué, l’affrontement ne passionne pas.

Mais ce qui détache le plus du film en le ringardisant, c'est l'utilisation des décors naturels sans doute espagnols pour représenter la Normandie. Je sais bien que certaines scènes de débarquement dans The longest day (Le jour le plus long – 1962) ont été tournées en Corse (si), mais il y avait un gros travail et de gros moyens pour adapter les plages. Avec Lenzi, pour autant qu'il s'en soit soucié, il conserve avec désinvolture cette esthétique western qui désole dans un cadre historique et géographique précis. La Normandie rocailleuse et pelée de Lenzi fait rire, autant que le personnage du français. Sous leurs uniformes, Palance et son commando conservent cette même allure de cow-boys décalés, d'autant que l'on retrouve les visages familiers et il faut le dire sympathiques d'Aldo Sambrell, de Bruno Corazzari et de Lorenzo Robledo dit pas-de-bol, qui fini cette fois encore bien mal. Nous sommes tellement habitués à les voir en mexicains à sombrero où en tueurs de l'ouest mal rasés que le grand écart est difficile. Jurgens et Wolfgang Preiss sont plus crédibles en officiers allemands, c'est bien le moins, mais ils contemplent tout ceci d'un air si détaché. Côté photographie, on a connu Alejandro Ulloa plus inspiré pour Lucio Fulci et Sergio Corbucci. La musique, plaisante sans plus, est de Marcello Giombini, prolifique compositeur de musique religieuse mais aussi, la même année, de celle du Sabata de Gianfranco Parolini. Un homme éclectique.

Photographies d'exploitation : source Benito Movie Posters.

22:16 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : umberto lenzi | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

01/04/2014

L'ange et le peintre

Street angel (L'ange de la rue - 1928) de Frank Borzage. Photographie Virtual History

05:29 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

30/03/2014

Le shérif bondissant

Showdown at Abilene (Les dernières heures d'un bandit). Un film de Charles Haas (1956)

Texte pour Les Fiches du Cinéma

Malgré son titre original qui sent la poudre, Showdown at Abilene est d'abord un joli mélodrame. L'histoire d'un homme parti à la guerre, laissant derrière lui la femme qu'il devait épouser, et qui revient. Tout le monde le croit mort, sa fiancée doit épouser son meilleur ami avec lequel il est lié par une vieille dette remontant à l'enfance. Voilà un triangle amoureux qui offre d'intéressants développements, mêlant passion, sens de l'honneur, amitié, culpabilité et traumatisme. Comme nous sommes dans un western, un de ces merveilleux westerns américains de série B des années cinquante, notre héros, Jim Trask, revient dans une ville minée par la violence d'un conflit classique entre fermiers et gros éleveurs. Voici Jim pris dans les jeux de pouvoir et ses belles affections comme ses nobles sentiments manipulés pour lui faire prendre parti.

Le scénario de Berne Giler, qui a écrit pour Budd Boetticher et beaucoup œuvré dans le western sur grand comme petit écran, est riche de caractères, ambitieux même puisqu'il emprunte au dilemme cornélien comme au trait fondamental du Hamlet shakespearien. Jim Trask est un homme qui s'empêche. Il a fait la guerre de Sécession du côté confédéré et s'il revient portant fièrement son uniforme, c'est celui des vaincus. Pourtant, notre héros habité de la carrure de Jock Mahoney ne semble pas brisé. La première personne qu'il rencontre est un jeune soldat de l'Union qu'il désarme à main nues. Car si Trask ne porte pas de revolver il sait bondir et frapper juste. Le jeune homme se révèle néanmoins être un ami. Du côté d'Abilene, on a pu faire la guerre d'un côté comme de l'autre, comme on est fermier ou éleveur. Cette ligne de fracture, Trask la porte en lui, née d'un traumatisme dissimulé sous une expression impassible. L'homme d'action ne veut plus se servir d'une arme. L'amoureux ne veut plus exprimer ses sentiments à celle qui est toujours éprise de lui.

A Abilene, il retrouve Chip Tomlin, ce meilleur ami qui utilise les drames qui les lient (Trask se tient pour responsable de son handicap et pour la mort du frère de Chip à la guerre) pour asseoir son pouvoir et son désir pour la belle Peggy. Pourtant, les personnages sont travaillés de manière assez subtile. Chip se révèle plus pathétique qu'un méchant classique, un rôle dévolu à Claudius, son bras droit particulièrement brutal. Le conflit entre éleveurs et fermiers, un classique du genre, n'est pas aussi tranché que d'habitude, la violence pouvant éclater dans un camp comme dans l'autre. Trask, au-delà de ses failles, voit ses qualités (sens de l’honneur, fidélité) se retourner contre lui. Mais il est un héros américain et non un prince de Danemark. Il va donc combattre intérieurement ce qui le lie tout en agissant à l’extérieur. Il accepte le poste de shérif que lui propose Chip et s'il temporise sur l’essentiel, il ne manque pas de ressources et tente de se placer entre les deux camps antagonistes. Son bond impressionnant de la première scène donne la clef du chemin à parcourir. Trask réitérera deux fois cet exploit physique, rendu d'autant plus crédible que Mahoney a été un excellent cascadeur et que les cadrages du réalisateur Charles Haas mettent en valeur, sans coupe, la performance. Trask désarme d'abord un cow-boy excité en bondissant par dessus une barrière puis il se tire, lors de la confrontation finale, d'une situation qui semble désespérée. Il accomplit ce faisant l'acte qui libère son esprit.

Showdow at Abilene est ainsi constamment surprenant, choisissant de privilégier les personnages à l'action, sans pour autant la sacrifier. Du coup, outre l'intérêt soutenu, je me suis attaché aux personnages d'autant l'attention du réalisateur ne néglige pas les seconds rôles bien campés par de solides acteurs comme David Janssen, futur fugitif télévisuel, Grant Williams, futur homme qui rétrécit, ou Ted De Corsia, croisé chez John Sturges, Orson Welles et Anthony Mann. Charles Haas, qui a surtout travaillé pour la télévision, fait ici du bon boulot, avec quelques belles idées comme la scène où Trask retrouve Peggy sous le regard de Chip, organisée autour d'une grande psyché, ou plus tard la façon dont il filme Chip espionnant une conversation du couple. Il donne également une certaine intensité dans l'émotion aux scènes intimistes entre Trask et Peggy incarnée par la belle Martha Hyer. Rythmé, bien photographié façon ligne claire par Irving Glassberg, un spécialiste du genre, Showdow at Abilene est une épatante découverte et confirme mon intérêt, après A day of fury (24 heures de terreur – 1956), pour l'acteur Jock Mahoney.

Photographie Universal

A lire sur DVD Classik

Sur Movie scene (en anglais)

17:38 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : charles haas | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

29/03/2014

Raw edge

Très jolie série de photographies d'exploitation, de celles que l'on mettait aux devantures des cinémas et que l'on ne voit plus, pour le film Raw edge (La proie des hommes) de John Sherwood. © Universal Pictures.

09:48 Publié dans Cinéma, Curiosité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : john sherwood, western | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

28/03/2014

La loi des mâles

Raw edge (La proie des hommes) – Un film de John Sherwood - 1956

Texte pour Les Fiches du Cinéma

Voici, voilà Raw edge (La proie des hommes), un petit western B américain des années cinquante, un peu mal fichu, un peu bancal, mais qui repose que une idée assez étonnante. C'est déjà pas mal. Nous sommes dans l'Ouest encore sauvage des années 1840 et il y a si peu de femmes dans le coin que Montgomery, le potentat local, a imposé une règle : la femme qui perd son mari est au premier homme qui la réclamera. Et un mari dans l'Ouest sauvage, ça peut se perdre aussi rapidement que brutalement. C'est ce qui arrive à Paca dont l'époux Dan est accusé (à tort) d'avoir violenté la belle Hannah, épouse de Montgomery. Il y a bien une bonne vieille histoire de terres convoitées, mais c'est du détail. Dan est prestement lynché et nous assistons à cet étonnant spectacle : un trio de mâles à la testostérone exacerbée se lançant aux trousses de la belle indienne (oui, c'était un couple mixte) pour se l'approprier, abattant un indien qui tentait de la protéger, et finissant par se battre comme des chiens avec une énergie qui laisse pantois. Regards dévorés de concupiscence, chemise déchirée sur le torse de Neville Brand (futur tueur à la faux chez Tobe Hooper), idée sous sous-jacente du viol, pulsions sexuelles primitives, tout ceci est exprimé assez crûment dans le cadre policé du cinéma de genre de l'époque.

Nous devons cette brillante idée aux scénaristes Harry Essex et Robert Hill, le premier ayant travaillé sur de jolies choses comme Kansas City Confidential (Le Quatrième homme -1952) de Phil Karlson ou Creature from the Black Lagoon (L’étrange créature de lac noir - 1954) de Jack Arnold. Son illustration est l’œuvre de John Sherwood, réalisateur oublié qui a surtout une carrière d'assistant et a assuré la mise en scène de la suite de Creature from the Black Lagoon. Devant la caméra, Rory Calhoun que j'ai aimé dans Four guns to the border (Quatre tueurs et une fille – 1956) de Richard Carlson, est Tex qui vient prendre des nouvelles de son frère. Comme c'est le lynché, la poudre va parler. Notre héros va se trouver ainsi au cœur du conflit local agrémenté d'indiens mis sur le sentier de la terre, et surtout des désirs masculins qui se cristallisent sur Hannah, superbe Yvonne De Carlo, qui va bien sûr en pincer pour le seul homme qui ne cherche pas à lui sauter dessus sans enlever ses bottes.

Le spectacle de ce ballet de désir et de mort est assez réjouissant, amusant aussi les contorsions scénaristiques qui ménagent la morale de l'époque. Une morale qui ne semble pas avoir perçu le sous-texte de Raw edge. J'imagine assez bien une telle histoire entre les mains d'un Russ Meyer. Neville Brand y aurait été parfait. Mais la mise en scène de Sherwood ne permet pas au film de dépasser le stade de la curiosité. Si la photographie en Technicolor de Maury Gertsman, un spécialiste du genre, est assez réussie (couleurs chaudes, jolis extérieurs), si la prestance de Calhoun, la beauté de De Carlo et de Mara Corday en Paca, quelques bonnes têtes burinées dont celle de Robert J. Wilkes (vu chez Anthony Mann, John Sturges ou Jacques Tourneur), font plaisir à voir, les indiens en revanche sont assez ridicules (malgré la jolie vengeance de Paca) et surtout, on ne croit pas une seconde que nous sommes dans les années 1840. Je ne suis pas un maniaque du bouton de guêtre juste, mais ce point pourtant nettement précisé lors d'un carton introductif, ne semble pas avoir été communiqué aux décorateur, accessoiriste et armurier. A vue de nez (les spécialistes préciseront), le colt à 6 coups est apparu une vingtaine d'années plus tard. Surtout, tout l'aspect esthétique du film, des chemises aux chapeaux, renvoie aux westerns classiques se déroulant après la guerre de Sécession, c'est à dire à partir de 1865. D'où un effet de décalage assez curieux. On a suffisamment moqué les italiens pour que je ne relève pas la prouesse de John Sherwood qui néglige une occasion en or et étouffe la belle idée de ses scénaristes dans un cadre trop ordinaire et une réalisation sans souffle.

Photographie Universal

A lire sur DVDClassik

20:39 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : john sherwood | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

26/03/2014

1964, c'est maintenant

"Paris. Nous sommes dans les derniers jours de 1964, dix exactement après le transfert des cendres de Jean Moulin au Panthéon. Je vois le jour à la clinique des Buttes-Chaumont pas très loin des fameux studios de télévision. Mes parents habitent la place des fêtes où s'installait la foire du trône et où Michel Simon incarna monsieur Hire pour Julien Duvivier. Les yeux à peine ouverts, délaissant le sein maternel et ignorant l'empoignade de mes grand-mères discutant de l'influence des astres et de mon prénom sur ma destinée future, je demande illico au personnel soignant une sélection de revues de cinéma histoire de voir comment cette année 1964 allait influencer ma cinéphilie à venir. Cela tombe bien, décembre c'est le temps des bilans et je me plonge dans les Cahiers encore jaunes, Positif et les lunettes de Catherine Spaak, Midi-Minuit Fantastique, Présence du Cinéma, Cinémonde, Télérama et les inénarrables fiches de l'Office catholique français du cinéma.

Je remonte le cours des mois et que me disent-ils ?"

La suite sur Zoom arrière qui vous embarque dans les sorties cinéma de l'année 1964.

Photographies DR

21:09 Publié dans Blog, Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : zoom arrière | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

15/03/2014

Passer Lustig à la machine

Maniac – Un film de Franck Khalfoun - 2012

Texte pour Les Fiches du Cinéma

« Remake » est un mot anglais, mais ce n'est pas de sa faute. En matière de cinéma, il signifie refaire un film qui a déjà été fait. En français, on dira « nouvelle version ». Règle générale, un remake est un échec artistique parce qu'il est fait, règle tout aussi générale, pour de mauvaises raisons. En matière de cinéma, une mauvaise raison est une raison purement économique. En clair il s'agit de faire de l'argent en capitalisant, mot particulièrement adapté à notre époque de libéralisme décomplexé, sur le succès ou la réputation du film d'origine. C'est bas. Hypocritement, les promoteurs de remakes, riantes personnes qui gèrent des droits, ne mettront jamais cette raison en avant. Ils « modernisent », « mettent en couleurs », « améliorent numériquement », « rendent accessibles à un nouveau public », le tout dans le respect de l’œuvre originale. Et ma sœur, elle bat la culotte du zouave ? Respirons un coup et modérons ces propos virulents en disant que les nouvelles versions ont toujours existé depuis l'aube du cinéma et qu'il existe aux règles générales de belles exceptions liées le plus souvent à d'authentiques préoccupations artistiques. C'est à dire à un véritable ajout au matériau d'origine, soit qu'il s'agisse d'une lecture personnelle, soit que le film d'avant n'ait pas été aboutit. Cela arrive. Au hasard : The thing (1982) de John Carpenter.

Mais bon, en général, le remake, cela ne marche pas. Pourquoi ?

Ce qui précède est particulièrement vrai de la tendance lourde de ces vingt dernières années de refaire les films cultes du cinéma fantastique américain des années 70/80. La génération actuelle des producteurs, réalisateurs, scénaristes œuvrant dans le genre a été élevée avec une poignée de ces films violents, dérangeants, novateurs, qui ont marqué leur époque et repoussé les limites de la représentation à l'écran. Les Hooper, Carpenter, Romero, Craven, Lustig et quelques autres. Leurs œuvres sont caractérisées par des concepts forts, un style original, le tout lié aux contraintes économiques d'un cinéma alors en marge, en véritable marge. Ces films ont un regard acéré sur leur époque, l'écrin du cinéma d'exploitation servant à une critique radicale, politique, de leur temps. Leurs jeunes admirateurs ne retiennent de tout ceci que le concept, l'effet au sens « effet spécial » que l'on va « améliorer numériquement », grâce à des budgets confortables, une technologie qui lisse, bien au chaud dans le cadre du système de production actuel. Ça ne peut pas fonctionner.

Ce qui fait la réussite des films d'origine, ce sont justement leurs conditions de fabrication, les petits budgets, le bricolage qui oblige à être inventif, à être un réalisateur-commando tournant au fin fond du Texas avec de l'argent douteux, dans la banlieue de Pittsburgh où à l'arrachée dans le métro new-yorkais des années 70. C'est là que ces films puisent leur énergie, et dans le grain de la pellicule, les éclairages naturels, les acteurs bruts de décoffrage, les effets rudimentaires, la caméra à la main, le pas léché, le pas poli. C'est là que se forge le style. Ces réalisateurs filment d'abord leur quotidien, des lieux qu'ils ressentent au fond de leurs tripes. Leurs héritiers illégitimes ne font qu'en reconstituer la surface.

Prenons, j'y viens, le Maniac réalisé par Franck Khalfoun, encore un français traumatisé adolescent par la lecture de Mad Movies comme je le fus. Son film est écrit et produit par Alexandre Aja et Grégory Levasseur, deux autres de ces admirateurs européens qui ont déjà marché sur les traces de Wes Craven et Joe Dante. Maniac est assez fidèle à son modèle tourné par William Lustig en 1980. Franck Khalfoun a même le bon goût de ne pas chercher la surenchère gore ni le second degré et de se concentrer sur le drame de son personnage, Frank Zito, qui traque des femmes, les scalpe et les conserve dans son appartement. Mais son film est trop lisse. Symboliquement, il troque New-York pour un Los Angeles trop propre avec sa lumière trop sophistiquée dès le premier plan où une jeune femme est épiée et prise en chasse. On sent dans les rues le déploiement de l'équipe technique, l'emplacement des projecteurs. Là où William Lustig ressentait viscéralement le New-York anxiogène de 1980 frémissant d'insécurité et dans lequel Franck Zito rôdait comme un fauve perdu, Khalfoun propose la vision aseptisée d'un admirateur sur l'un de ses films de chevet. Le New-York de 1980 poissait le réel en adéquation avec la mise en scène nerveuse et l'esthétique authentiquement B de Lustig. Los Angeles en 2012 n'est qu'un décor pour des envolées mélodramatiques incongrues, et la mise en scène incapable de donner à ses scènes une intensité équivalente à celle (traumatisante) du métro dans le film d'origine. Elijah Wood cherche à se démarquer de son Hobbit et n'a ni la carrure (tant s'en faut), ni le visage cabossé de Joe Spinell. Il est plus pitoyable qu'émouvant et n'arrive pas à exprimer la part monstrueuse de Zito. Il n'a pas les épaules.

Alors voilà. Si vous ne connaissez pas l'original, vous passerez un bon moment, vite oublié. Mais si vous connaissez le film de Lustig, j'imagine que vous regretterez comme moi le temps où les scénaristes se creusaient la tête et où les réalisateurs faisaient preuve d'audace et d'imagination pour mettre des images sur nos cauchemars.

Photographie source Cannibal Kitchen

12:10 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : franck khalfoun, remake | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

13/03/2014

Bel regista Antonioni !

)

22:47 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : dino risi, michelangelo antonioni | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

06/03/2014

Aux rêveurs

Aux rêveurs – Trois films de Mehdi Benallal

Texte pour Les Fiches du Cinéma

Édité par l'Harmattan, Aux rêveurs propose trois courts métrage de Mehdi Benallal, chacun d'eux arpentant un territoire bien précis (la banlieue parisienne sud-sud-ouest, Arcueil, Sceaux, Bois d'Arcy) et travaillant une idée du souvenir. Si chacun d'eux est construit sur un dispositif particulier et différent à chaque fois, l'ensemble trouve sa cohérence dans ces voyages de la mémoire et dans une invitation à l'imaginaire largement offerte au spectateur.

Retour à Sceaux (2010) s'appuie sur une fiction. Un jeune homme joué par Ali Saïd-Omar est à la recherche d'une maison dont il ne possède que le souvenir de fenêtres rondes, d'une fête et d'une femme. Il déambule dans les rues trop calmes, pavillons bourgeois, petits jardins bien tenus. Je pensais à Nanni Moretti traversant en vespa un quartier du même genre à Rome, Casalpalocco, et lui trouvant une odeur de « vidéocassettes, de chiens de garde dans le jardin, de pantoufles. ». Le jeu de piste est ponctué de micro rencontres, mais ignorance ou indifférence, voire hostilité, nul ne peut l'aider. Sans que ce soit exprimé, son apparence décalée dans le décor suscite le rejet. La seule personne qui engage véritablement le dialogue lui ressemble mais ne peut l'aider plus que les autres. Elle lui permet du moins de souffler. Car le souvenir incomplet transforme la recherche en un mauvais rêve qu'avec humour le réalisateur parsème de signes négatifs : panneaux de sens interdit, impasses, directions multiples. La résolution sera forcément frustrante, le souvenir enfin matérialisé laissant un goût de mauvais réveil. En musique toutefois.

Dans Bois d'Arcy (2013) Mehdi Benallal s'investit directement en assurant la voix off du narrateur. Son oeil-caméra parcours une banlieue cette fois plus modeste, plus HLM, mais tout aussi paisible d'apparence, ensoleillée, où la présence humaine est des plus réduite. Deux enfants jouent autour d'un bel arbre. La campagne est proche. Tout est bien ordonné, posé, dégageant une impression d'harmonie renforcée par le cadre précis, souvent fixe, jouant sur les lignes, les formes géométriques basiques des bâtiments et les symétries. La voix, tranquille, à l'émotion contenue explore le passé. Souvenirs d'enfance, la famille, les voisins, la vie d'alors, et puis la dureté de cette vie avec au cœur de cette remémoration, le surgissement du racisme, ordinaire et puissant, dont la violence contraste avec le calme qui émane des images et fait naître un profond malaise. Ce décor trop géométrique est-il bien fait pour les hommes ? Là où peuvent s'épanouir des sentiments de haine, de rejet, d'humiliation, des pires préjugés. Au spectateur de faire le lien entre ce qu'il voit et ce qu'il entend et de forger sa propre réflexion. Le réalisateur lui donne le temps. Il rappelle aussi que Bois d'Arcy avec sa campagne tranquille abrite une grande prison depuis 1980. Et puis, pour un cinéaste, Bois d'Arcy, ce sont aussi les archives du film (comme le rappelle un nouveau jeux sur les panneaux de rues) dans un ancien fort militaire. Un lieu de violence et un lieu de mémoire. Le film m'évoque également certaines chanson de Mendelson, notamment {1983 (Barbara)} dont le texte comme le phrasé se rapprochent de ceux de Mehdi Benallal.

Aux rêveurs tous les atouts dans votre jeu (2011) donne son titre à l'ensemble. Atouts de l'imaginaire, ceux qui permettent de plonger dans une rêverie poétique à travers quatre récits (discret hommage à Robert Bresson) qui constituent le film. Quatre personnes racontent leur rêve, de ces rêves étranges et pénétrants, rêve de la nuit passé, rêve familier, souvenir d'un rêve marquant (j'ai fait un drôle de rêve hier). Ceci n'est pas précisé. L'exercice de mémoire devant la caméra permet de fixer ce qui le plus souvent s'évanouit au réveil, laissant parfois des images fortes, comme celle d'un film qui touche. Mehdi Benallal cadre avec soin ses conteurs dans leur milieu, utilisant le plan séquence pour que ces souvenirs de rêve puissent se déployer dans une atmosphère d'intimité confortable. En confiance, hommes et femmes racontent avec générosité, l'émouvant comme l'inquiétant ou l'incongru. Des plans de paysages, un grand viaduc avec le ciel au-dessus, vaste, créent un temps suspendu entre les récits et nous pouvons alors donner libre court à nos propres images mentales. Le film devient alors une invitation à une rêverie partagée, sur les délicats sons du vent léger et des chants d'oiseaux. La musique délicate et précise d'un réalisateur sensible et attentif aux autres.

A lire sur Nage Nocturne

Sur le site de l'éditeur

Découvrir le réalisateur sur le site de Triptyque Films

19:19 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (5) | Tags : mehdi benallal | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

11/02/2014

Lolita Chammah sur "Mémory Lane"

22:38 Publié dans Actrices, Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : lolita chammah, mikhael hers | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

08/02/2014

La Vénus de l'île

Semaine Barbara Steele

Un angelo per Satana (Un ange pour Satan). Un film de Camillo Mastrocinque (1966)

Pour une majorité de films, la première scène est capitale. Elle définit une ambiance et pose les principes de mise en scène qui vont régir l’œuvre à venir. Il s'agit de séduire et d'intriguer le spectateur pour l'amener à s'intéresser à cet univers dont le réalisateur lui ouvre les portes. L'exercice est d'autant plus délicat en matière de cinéma fantastique où le spectateur est convié à traverser le rideaux des choses matérielles cher à Abraham Merritt et à pénétrer non pas une réalité (historique, géographique, sociale...) plus ou moins vraisemblable mais bien réelle, mais une irréalité, avec ses propres codes, aussi déstabilisants que ceux du rêve ou du cauchemar. De plus en plus souvent, le fantastique fait le choix du passage en force et de la scène choc. Le spectateur est pris par les cheveux et plongé brutalement dans un univers où la violence tient lieu d'étrange au risque de l'épuisement.

Sans vouloir passer pour un nostalgique acharné, prenons la scène d’introduction du film de Camillo Mastrocinque, Un angelo per Satana, bel objet du gothique italien des années 60. Un vaste lac dans les brumes matinales, les rames qui s'enfoncent dans l'eau tranquille, une barque qui glisse comme sur un miroir. Une bande son très légère, juste le clapotis de l'eau et la délicate musique de Francesco De Masi. Les rameurs sont emmitouflés dans de grands manteaux noirs et l'on ressent la fraîcheur matinale. Le passager est aussi une silhouette sombre, avec son grand chapeau à larges bords. L'équipage évoque Charon et sa barque des morts et déjà par cette association visuelle, voici notre esprit préparé à l'entrée dans un autre monde. Nous voici prêts à suivre notre héros qui, le pied posé sur le débarcadère, voit les fantômes venir à sa rencontre. A vrai dire, il commence par voir deux charmantes jeunes femmes qui semblent le trouver à leur goût, mais les choses vont vite prendre une autre tournure.

Le scénario de Giuseppe Mangione et Camillo Mastrocinque entraîne Roberto Merigi, jeune restaurateur d’œuvres d'art chez le comte Montebruno pour travailler sur la statue de son ancêtre Belinda, repêchée dans le lac. Cette statue aux lignes classiques a bien mauvaise réputation et se trouve au cœur de tragiques et étranges événements. Passe le souvenir de la lecture de La Vénus d'Ille de Prosper Mérimée, ancrant le film à la fois dans la tradition littéraire fantastique du XIXe et dans les mythes antiques. Merigi ne tarde pas à se rendre compte que cette statue a les traits de la jeune Harriet, nièce du comte, bien réelle et bientôt bien aimée. Mais l'influence néfaste de la statue va se faire rapidement sentir en déréglant les sens de la jeune fille qui développe une seconde personnalité. La jeune amoureuse timide et réservée libère sa sensualité de manière violente avec un goût affirmé pour le sadisme. Elle provoque tour à tour Vittorio, le jardinier bossu et un peu simple d'esprit, Rita sa femme de chambre, et Carlo, un brave père de famille qu'elle séduit et conduit au meurtre.

La mise en scène de Mastrocinque travaille soigneusement l'ambiance, la finesse des paysages d'automne, la délicatesse de la bande son, le rythme posé de la majorité des scènes, la composition souvent large des plans et le noir et blanc raffiné de Giuseppe Aquari qui avait déjà travaillé avec le réalisateur sur son premier essai fantastique La cripta e l'incubo (La crypte du vampire - 1964). Il joue sur le contraste entre la violence et la perversion des sentiments au sein d'un univers policé et romantique (la grande demeure plus XIXe que gothique, la nature paisible). Comme les grandes réussites du genre, Un angelo per Satana est d'abord un film d’atmosphère. Mastrocinque donne à son film une patine particulière, un œil sur les canons définis par la Hammer et Bava (cadre aristocratique, errances dans les couloirs, audaces graphiques), mais exploitant des décors originaux qui ne sont pas de studio et un érotisme franchement latin. Autour de la diva Barbara Steele, on retrouve avec plaisir Anthony Steffen alias Antonio Luiz De Teffè, venu du peplum avant de devenir une grande vedette du western italien, puis de passer au polar et au giallo avec toujours cette expression de Droopy triste, portant toute la souffrance du monde sur ses robustes épaules. A ce niveau, Steffen est l'anti-Giuliano Gemma, toujours souriant. Sa composition ici en Roberto Merigi ne manque pas d’intérêt, c'est une agréable surprise et il peut quand même s'offrir une belle bagarre dans une taverne avec Mario Brega. Brega, c'est l'acteur fétiche de Sergio Leone, lui aussi une figure emblématique du western, qui joue toute la rude simplicité du forgeron Carlo qui enverra tout valser par passion pour Harriet. La belle Ursula Davis en Rita et Aldo Berti en Vittorio sont impeccables. Leurs confrontations sensuelles avec Steele font des étincelles.

Dans la scène la plus impressionnante du film, au sein d'un bois humide aux multiples tonalités de gris, Harriet dans une stricte tenue d’équitation, s'en prend soudain à Vittorio. Elle lui demande de la déchausser (c'est très bunuelien) et se déshabille devant lui tout en lui interdisant de la regarder. Comme il ne peut y résister, elle le cravache sauvagement pour le punir. C'est dans une telle scène qu'éclate le talent de Barbara Steele, magnifique interprète de Harriet possédée par l'esprit de Belinda, experte dans les rôles à double face depuis La maschera del demonio (Le masque du démon – 1960) le film séminal de Mario Bava. Elle rend avec une tension étudiée l'influence d'un esprit sur l'autre, passant de l’innocence à la perversité en un regard. L'étrange beauté de son visage, ses gestes félins avec ces mouvements ondulants des mains, comme des serpents enjôleurs, et toujours ces yeux admirables. Elle nous offre de beaux moments suspendus quand elle se regarde et se caresse devant son miroir, découvrant l'autre en elle. Barbara Steele fait frémir d'angoisse et de délice dans le même mouvement, la boule glacée au cœur du chocolat chaud. Comment la malédiction sera combattue et l'amour triomphera des épreuves, ce n'est qu'anecdote. Ce qui compte ce sont leurs manifestations, ce voyage aux frontières de la folie et de la passion qui se joue autour du personnage de Harriet et qui emporte tous les personnages. Un angelo per Satana tient toutes les promesses de sa belle scène d'ouverture, entre ses élans romantiques et ses côtés de conte sadien, son fantastique à la lenteur étudiée qui accélère comme le pouls de la belle Barbara quand se manifeste l'esprit de la Vénus de pierre.

A lire sur Sueurs Froides

Photographies captures DVD Seven Sept

07:06 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : barbara steele, camillo mastrocinque | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

07/02/2014

Danse macabre

Semaine Barbara Steele

La production de Danza macabra (Danse macabre) en 1964 est assez mouvementée pour que je vous en livre les péripéties. Ce film est devenu l’un des titres emblématiques du gothique à l'italienne, asseyant la réputation de son réalisateur Antonio Margheriti comme spécialiste du genre. Pourtant, le film est à l’origine un projet de Sergio Corbucci qui devait le réaliser, ce qui décuple mon intérêt pour la chose. Dans un superbe château, Corbucci dirige une comédie avec le grand Totò, Il monaco di monza. Il suggère au producteur (à moins que ce ne soit le contraire) de profiter du vaste décor pour réaliser dans la foulée un film d’horreur, prenant modèle des pratiques de Roger Corman qui font le charme de la cuisine du cinéma de genre. Barbara Steele étant disponible une quinzaine de jours, le projet est lancé et Corbucci, qui vient de participer au script de Horror réalisé par Alberto Di Martino, embraye avec son frère Bruno et Giovanni Grimaldi sur une nouvelle histoire qui fait peur selon la mode du moment. Problème, il s’est engagé avec un nouveau film avec Totò et on ne bouscule pas le planning du « Principe ». Pas grave assure le producteur, que Corbucci commence et on lui trouvera un remplaçant pour finir. Au bout d’une semaine, Corbucci laisse la mise en scène à Antonio Margheriti qu’il a recommandé. Mais pour savoir qui a fait quoi, c'est assez compliqué. Corbucci revendique plus de la moitié du métrage final, alors que Margheriti ne lui concède qu'une journée de tournage, et encore ! J’aime le côté familial de toute cette histoire. Danza macabra fera donc la gloire de Margheriti et Corbucci ne reviendra jamais plus au film fantastique pour se consacrer au western et à la comédie, bien que l’on retrouve un goût certain pour le gothique dans son célèbre Django (1966), dans la présence récurrente de cimetières dans ses films, et dans la grande demeure où se situe le finale de Giallo napoletano en 1978. Margheriti, lui, est un artisan passionné, en particulier par les effets spéciaux. Il trouve sa voie avec ce film et enchaîne La vergine di Norimberga (La vierge de Nuremberg) avec la belle Rossana Podesta et Christopher Lee, puis I lunghi capelli della morte (La sorcière sanglante – 1965) de nouveau avec Barbara Steele, injectant également du gothique dans ses westerns, le surestimé Joko - Invoca Dio... e muori (Avec Django, la mort est là - 1968) et surtout E Dio disse a Caino (Et le vent apporta la violence - 1970) avec Klaus Kinski. Il reviendra à Danza macabra en 1971 pour un remake en couleurs et encore avec Kinski : Nella stretta morsa del ragno (Les fantômes de Hurlevent).

Après le tour des coulisses, revenons à l’œuvre. Danza macabra est un des fleurons du genre, d'une grande cohérence malgré les vicissitudes de sa conception. Le film s'ouvre sur une très jolie scène de taverne où le journaliste Alan Foster rencontre rien moins qu'Allan Edgar Poe. Leur discussion en bonne compagnie est une façon de se placer dans la filiation des Histoires extraordinaires comme de leurs adaptations à succès par Roger Corman. L'échange est aussi l'expression d'une poétique fantastique, d'un rapport au genre. Poe, légèrement exalté, affirmant sa foi dans le surnaturel et expliquant à un Foster incrédule que ses contes ne sont pas de pure imagination mais la retranscription d'aventures réelles. Il brouille à dessein la frontière entre rêve et réalité, annonçant la façon dont le récit va fondre différents niveaux de temps et d'espace. Foster, forcément sceptique, est alors mis au défi par Lord Blackwood de passer une nuit dans son château, vaste demeure lugubre où les fantômes sortent à minuit pour y revivre les crimes atroces dont ils furent les victimes. C'est ce qui se dit parce personne n'a réussi à y passer une nuit complète dans ce château. Nous sommes dans les archétypes du genre, et bien sûr Foster accepte le pari et franchit les lourdes grilles de fer, se frayant un chemin le temps d'un superbe travelling entre les vieilles tombes et les basses branches qui accrochent son manteau.

Il serait dommage de révéler les ressorts d'un récit qui va plonger notre héros de rencontre en rencontre au cœur de cette danse macabre du titre. Elle va le faire basculer dans un autre monde. Le scénario a beau reposer sur des éléments classiques, il a l'habileté de ne pas se reposer sur une révélation finale à la manière d'un vulgaire M. Night Shyamalan, mais distille ses informations assez rapidement sur les règles inédites qui régissent l'existence des occupants du château. Chacune des découvertes de Foster va le faire progresser dans ce monde de cauchemar. En contrepoint, le film est aussi le récit d'une passion d'outre-tombe quand Foster rencontre la belle Élisabeth Blackwood et cette passion va posséder complètement le héros. Tel un Orphée gothique, il va tout tenter pour libérer son Eurydice aux yeux noirs de cet enfer. Cette dimension que l'on peut rattacher à la littérature fantastique du XIXe, Poe en tête, donne au film une poésie noire assez rare où l'amour, l'amour passionné, l'amour charnel, l'amour aux étranges déviances, l'amour sans retenue, va se trouver au centre du ballet morbide. Assez directement, Margheriti évoque la nécrophilie (comme Riccardo Freda), le sado-masochisme et les amours lesbiens, ce qui nous vaut une scène audacieuse où Margrete Robsahm tente de séduire Barbara Steele. Frissons de peur et de plaisir se mêlent étroitement dans ce film très sensuel tourné dans un superbe noir et blanc par Riccardo Pallottini qui fait ressortir la pâleur des peaux et la blancheur des chemises de nuit au sein des ombres sombres de la vaste demeure. On retrouve aussi ce mélange d'angoisse et de sensualité dans la musique de Riz Ortolani (récemment disparu, respects) ainsi que dans les mouvements de caméra qui explorent couloirs et cryptes avec une lenteur étudiée où s'attachent aux frémissements des visages et des mains. La grande réussite de Margheriti est surtout dans les glissements du temps et de l'espace. Ce que l'on voit à un moment ou un endroit donné sera modifié quelques instants plus tard selon une logique de cauchemar. Le temps se dissout quand les flashbacks se font dans la continuité par l'irruption d'un personnage, un léger fondu enchaîné, un simple raccord où un mouvement de la caméra. Sous ses airs de film de série, Danza macabra est assez sophistiqué dans sa conception, justifiant l'intervention initiale de Poe dont il cherche par sa forme a retrouver l'esprit.

Au cœur du dispositif interviennent les acteurs. Barbara Steele dans le rôle d’Élisabeth est un pivot qui ne cesse de se dérober. Apparemment la seule habitante du château, elle est le passeur vers l'autre monde et les autres temps. Son désir d'amour et sa sensualité à fleur de peau sont les déclencheurs des événements naturels puis surnaturels qui font la malédiction du château de Blackmoor. C'est la passion qu'elle inspire aux différents personnages qui motive leurs apparitions successives et leurs actes de violence, séduction, jalousie, meurtres. Steele habite complètement son personnage avec un mélange de romantisme à la Shelley et d'érotisme plus moderne. Son décolleté lors de la scène du bal est particulièrement radical, littéralement indécent et inoubliable. Il faut la voir se débattre sous les caresses insistantes de Margrete Robsahm ou se jeter dans les bras du palefrenier. Elle rend une nouvelle fois magistralement la présence physique d’Élisabeth et les tourments de son âme soumise à l'emprise du désir. Autour d'elle la distribution est homogène, le français Georges Rivière est un peu raide en Foster, dans la manière de l'époque, mais il fait preuve d'élégance. Margrete Robsahm succombe aux charmes d’Élisabeth et rivalise de beauté avec elle, comme la blonde et pulpeuse Sylvia Sorrente qui nous offre un mémorable strip-tease devant un feu de cheminée. Silvano Tranquilli qui venait d'officier chez Freda arrive à donner de la présence à son Poe malgré un temps de présence réduit et nous avons le bonheur de croiser Benito Stefanelli, cascadeur et maître d'armes émérite, figure impérissable du western à l'italienne qui joue ici dans un tout autre registre. Tout ce petit monde, techniciens compris, adopte pour l'occasion une batterie de pseudonymes anglo-saxons qui amuseront les amateurs du cinéma populaire italien des années soixante, les étrangers (Steele, Robsahm et Rivière) conservant seuls leurs patronymes d'origine.

Film au rythme envoûtant, au déroulé implacable, aux audaces toujours réjouissantes, Danza macabra est un bel objet de plaisir, dans son genre, un classique.

Photographies : Capture DVD Seven 7 et DR.

A lire :

Le texte de Francis Moury

Le texte de Gary Johnson (en anglais)

Sur Il a osé

07:53 Publié dans Actrices, Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : barbara steele, antonio margheriti, sergio corbucci | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

06/02/2014

Les jeux de l'amour et de la mort

Semaine Barbara Steele

L'Orribile segreto del Dr. Hichcock (L’effroyable secret du docteur Hichcock) et Lo spettro (Le Spectre du Professeur Hichcock), deux films de Riccardo Freda – 1962 et 1963.

Texte pour Les Fiches du Cinéma

Le visage féminin s'encadre dans la fenêtre. Les beaux yeux sombres s’écarquillent, révélant la peur, bientôt la panique. Ils cherchent à percer les ténèbres. Il fait nuit, ou noir bien sûr. Les éléments se déchaînent, le vent, la pluie, les éclairs, un souffle surnaturel. Le visage s'écrase contre la vitre. Fascinée, hypnotisée, la jeune femme veut voir tout en redoutant plus que tout de voir. Elle ne sait pas encore quoi, mais elle sait que c'est là. La caméra est à l'extérieur. La mise à distance distille déjà l'angoisse. Si ce regard indiscret est à l'extérieur, c'est bien qu'il y a quelque chose, quelque chose qui regarde aussi tapi dans les ténèbres. Et bientôt le contre champ révélera ce quelque chose, l'horreur, l'horreur... Cette image, c'est ce que je connais de plus terrifiant sur un écran de cinéma, magistralement mis en scène par Dario Argento dans la première scène de meurtre de Suspiria en 1976. Mais c'est également l'image clef déclinée dans le diptyque réalisé par Riccardo Freda (sous pseudonyme de Robert Hampton) entre 1962 et 1963 et utilisant le visage de Barbara Steele : L'orribile segreto del Dr. Hichcock (L’effroyable secret du docteur Hichcock) et Lo spettro (Le spectre du professeur Hichcock). Innocente victime d'un docteur nécrophile puis épouse meurtrière et manipulatrice d'un professeur impotent, elle est amenée à cette révélation au-delà du miroir dans des plans superbes et effrayants qui l'icônisent en légende de l'horreur gothique. Cynthia ou Margaret, toujours Hichcock et toujours sans « t » sans doute pour des questions de droits, elle voit à chaque fois irrationnel le plus terrifiant, des figures de morts revenus hanter les vivants, revenus pour elle en quête de vengeance et la faire basculer dans la folie et la mort. Hahaha... (rire sinistre).