27/09/2015

Le monde dans ses bras

Ann Blyth et Gregory Peck à la barre dans le superbe film signé Raoul Walsh, The world in his arms (Le monde lui appartient - 1952) Photographie Universal - Source Greenbriar Picture Show

00:08 Publié dans Cinéma, Panthéon | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : raoul walsh | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

24/09/2015

Mélodrame sur glace

The Viking (1931) Un film de Varick Frissell et George Melford.

Texte pour Les fiches du Cinéma

The Viking n'a rien à voir avec les guerriers nordiques. C'est le nom d'un bateau affrété pour la chasse aux phoques dans les années vingt, donnant son patronyme au film réalisé par Varick Frissell en 1931 et qui sera terminé par George Melford. L'histoire du tournage, c'est celle d'un drame humain sans équivalent dans la courte et pourtant tumultueuse histoire du cinéma. Un drame qui projette une ombre étrange sur le film. Difficile d'en faire abstraction quand les premières minutes s'ouvrent sur un docte personnage, Sir Wilfred Grenfell, qui nous en donne les grandes lignes et rend hommage à l'équipe largement décimée par un terrible accident. Varick Frissell est un jeune américain passionné par le cinéma et les régions polaires. Admirateur de Robert Flaherty, il allie ses deux passions en participant à des expéditions en Arctique et en réalisant plusieurs documentaires dont The Lure of Labrador en 1926 et The Great Arctic Seal Hunt en 1928. Ces deux films sont présentés dans la belle édition des Films du Paradoxe et vont servir de socle au scénario de The Viking. Frissell convainc la Paramount de mettre de l'argent dans une coproduction avec le Canada dont ce sera le premier long métrage parlant. Il envisage le film comme un mélodrame d'aventures dont l'authenticité sera garantie par un tournage sur la banquise. Le Viking est aussi le nom du bateau qui embarque l'équipe de tournage en 1930, direction Quidi-Vidi dans la province canadienne de Terre-Neuve-et-Labrador puis les Grand-Bancs de Terre-Neuve.

L'équipe de tournage, bien couverte (DR)

Varick Frissell réalise son film avec les difficultés que l'on imagine quand on veut faire sauter ses acteurs sur des bloc de glace par moins trente. Il effectue un premier montage du film qui est montré en mars 1931. Peu satisfait, il décide de repartir tourner des plans supplémentaires et c'est le drame. Le Viking est victime d'une explosion, sans doute à cause de la dynamite utilisée pour briser la banquise. Puis il coule, entraînant avec lui le réalisateur et une partie de son équipe dont le chef opérateur Alexander Gustavus Penrod. Le film sera donc terminé par George Medford, routier du cinéma muet, qui signa The Sheik avec Rudolph Valentino en 1921. Difficile de ne pas penser à toute cette histoire face au film, à cause du prologue, à cause du Viking qui joue son propre rôle et à cause de scènes de fiction anticipant le drame réel comme le suspense autour de la charge de dynamite.

Luke est un jeune facteur malchanceux de ces rudes régions. Il manque de périr lors d'une tournée, pris dans une tempête de neige. Il est sauvé par Jed, rude chasseur de phoques, fort en gueule, qui le confie à sa fiancée Mary Joe. Il n'aurait pas dû. Mary Joe tombe amoureuse de Luke et réciproquement, ce qui excite la jalousie de Jed. Bon, Luke porte mal son nom (Luck veut dire chance en français), car tout le monde le considère comme un porte-poisse à cause d'une hérédité chargée. Pour défier le sort, il veut s’engager sur le Viking pour une saison de chasse au phoque. Mais on ne prend pas un porte-poisse sur un bateau. Luke embarque clandestinement, est découvert, se retrouve mis à l'écart par l’équipage et en butte à son rival qui le verrait bien avoir un accident. Les ressorts de cette histoire imaginée par Garnett Weston, qui écrira le très beau White zombies (1932) de Victor Halperin, sont typiques du mélodrame de l'époque et l'on pense, en mineur, aux œuvres de Friedrich Wilhelm Murnau ou Frank Borzage où se mêlent au sein d'une nature farouche mais sublime, l'amour, la haine, la rédemption, l’exaltation des sentiments, le handicap, le miracle...

Le temps aidant, je peux dire que The Viking est composé de deux parties qui ne collent pas bien ensemble. La partie fiction pêche par une forme trop peu inventive, plate. Tout ce qui concerne le trio amoureux est filmé en intérieur de façon très théâtrale, avec une caméra statique, et les acteurs un peu raides sont marqués par un jeu venu du cinéma muet. Les codes du mélodrame sont appliqués sans la poésie, sans le lyrisme des grands maîtres de l'époque. Mais dès que le film prend l'air, les choses s'arrangent sensiblement. Charles Starrett (Luke), Louise Huntington (Mary Joe) et Arthur Vinton (Jed) jouent mieux parce qu'ils ont vraiment froid, plus tard parce que les deux hommes sont sur le Viking puis cavalent sur la glace. Qui avait dit : « un acteur qui court n'est jamais mauvais » ? La mise en scène de Frissell prend aussi de l'ampleur avec les scènes du port, la foule des pêcheur et le superbe bateau filmé avec amour. La partie sur la banquise est très marquée par l'expérience documentaire du réalisateur. Il est dans son élément et multiplie des scènes puissantes comme l'avancée des hommes à la recherche des phoques, longues files sur l'immensité glacée. Il n'y a plus guère de dialogues, mais l'homme et l'espace, l'action pure comme chez Howard Hawks, et l'on sent qu'il n'y a pas de chiqué. Esthétiquement, il y a aussi la fascination de Frissell et de son chef opérateur pour ces paysages désolés. Avec habileté, le réalisateur trame la fiction dans le réel et le navire bloqué par les glace donne l'occasion de cette fameuse scène où Luke doit aller vérifier une charge de dynamique qui a fait long feu, poussé par le revanchard Jed. La chasse sera l'occasion de l'épreuve qui confrontera les deux hommes et les révélera, l'un à l'autre et à eux-mêmes.

Toute cette partie où le cinéma se mêle à l'aventure, où l'on pensera aux films de Werner Herzog pour le grain de folie, fait qu'il faut découvrir {The Viking} et son odyssée des glaces. Ceux qui, comme moi ont été fascinés par les exploits d'Amundsen, de Paul Émile Victor, du capitaine Scott ou de Peary aimeront respirer l'air piquant des icebergs. Les deux documentaires présents sur cette édition valent aussi le coup. Ils éclairent le travail de Frissell, en particulier {The Great Arctic Seal Hunt} qui est quasiment une version courte sans la partie mélo. On y retrouve la même façon de filmer le navire, les mêmes hommes sur les mêmes glaces, le même maniement dangereux de la dynamite...

Tournage du film (DR)

10:26 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : varik frissell | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

22/09/2015

1981 sur un plateau

Et pour prolonger le plaisir du retour vers 1981 avec l'équipe de Zoom Arrière, voici quelques uns de mes films favoris de l'année illustrés par des scènes de tournage. Avec Michael Cimino, Steven Spielberg et George Lucas, John Boorman, François Truffaut, Sergio Corbucci, Martin Scorcese, et John Carpenter. Photographies DR (United Artists, Universal, l'Unità, les films du Carosse) :

08:03 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : michael cimino, steven spielberg, george lucas, john boorman, françois truffaut, sergio corbucci, martin scorcese, john carpenter | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

20/09/2015

Retour en 1981

1981, c'est maintenant, sur Zoom arrière :

"Je me souviens de l'été 1981. Les dernières grandes vacances chez ma grand-mère en Picardie. Je découpe les grandes pages de VSD, en noir et blanc, et un article surtout excite mon imagination tout le mois d'août. Il présente le nouveau héros devant envahir les écrans la rentrée : Indiana Jones. Chapeau mou, barbe de trois jours, fouet sur l'épaule, blouson de cuir, le regard franc de Harrison Ford dans la lignée de son personnage de Han Solo qui m'avait tant séduit l'an passé. Aux commandes, outre Georges Lucas, il y a un réalisateur dont j'ai pour l’instant manqué tous les rendez-vous : Steven Spielberg. Et je me souviens de la série d'affiches dans le passage souterrain de la gare quand je suis rentré à Nice, cette affiche où le héros semble sortir du mur, comme du souvenir d'un autre cinéma, celui que je connais bien. Cette affiche, je vais la mettre au dessus de mon lit et elle va y rester près de trente ans."

06:47 Publié dans Blog, Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

18/09/2015

Les extraterrestres sont parmi nous !

Los monstruos del terror (Dracula contre Frankenstein – 1970), un film de Tulio Demicheli et Hugo Fregonese / 2 + 5 : missione Hydra (Destination planète Hydra – 1966), un film de Pietro Francisci

Texte pour Les Fiches du Cinéma

Ça ne va pas fort sur la planète Ummo, pas plus que sur Hydra. Les habitants de ces astres lointains pensent qu'il est urgent de changer d'air et tournent leur regards vers notre bonne vieille terre. Vont-ils se poser à New-York ou Washington selon les standards américains ? A Londres selon le précurseur H.G. Wells ? Dans la brousse africaine comme chez l'iconoclaste Emmanuel Dongala ? Non ! Nous sommes dans le cinéma de genre européen des années soixante et ils ont des idées plus originales. Ceux venus d'Ummo se décident pour une petite ville allemande (coproduction oblige) et sa charmante fête foraine dans Los monstruos del terror (Dracula contre Frankenstein) signé par Tulio Demicheli et Hugo Fregonese avec peut être un coup de main de Eberhard Meichsner. Ceux de Hydra se posent à Morino, dans la campagne des Abruzzes (une zone sismique du côté de l'Aquila pour situer), effrayant un brave paysan à cheval que l'on croirait sorti d'un western, dans 2 + 5 : missione Hydra (Destination planète Hydra) de Pietro Francisci.

Les premiers bénéficient de l'expérience de l'acteur Michael Rennie, plutôt fatigué, qui incarna l'extraterrestre pacifiste Klaatu dans le classique signé Robert Wise The day the earth stood still (Le jour où la terre s’arrêta) en 1951. Il s'était posé sur la pelouse du Capitole à Washington et prône cette fois la discrétion. Dans le rôle du docteur Warnoff, il encadre deux compatriotes qui ont investi les corps fraîchement décédés d'une femme et d'un homme pour observer avec discrétion l'objet de leur convoitise. Entre les manèges et la barbe-à-papa, ils sont attirés par un forain qui présente un cadavre de vampire. Nos envahisseurs ont alors l'idée, comme chez Ed Wood, d'utiliser les monstres de l'imaginaire terrien pour être le bras armé de leur conquête. Après avoir enlevé de jolies jeunes femmes pour les assister et la décoration, ils récupèrent successivement le vampire forain, le loup garou Waldemar Daninsky dans sa crypte, la momie en Égypte et le monstre de Frankenstein qui se prononce ici Farancksalan pour ne pas risquer un procès.

L'épisode du lycanthrope nous vaut une jolie scène d’opération à cœur ouvert pour retirer la balle d'agent, agrémentée d'inserts peu ragoûtants d'une véritable opération. Avec des idées pareilles, comment voulez vous qu'ils réussissent ? Le loup garou se montre particulièrement peu coopératif, tombe amoureux d'une assistante et réciproquement. Du coup, il met la pagaille et déclenche une bagarre épique avec se collègues. Les sentiments humain, d'autre part, perturbent les extraterrestres ayant possédé les humains et entraînent sans surprise l'échec des plans de ce bon Michael Rennie. Enfin, un inspecteur perspicace suit tout ce beau monde à la trace, rendant compte à son supérieur qui fume la pipe sans trop s'en faire. Il a bien raison.

Cette histoire délirante est l’œuvre de Jacinto Molina alias Paul Naschy, ancien catcheur devenu figure de proue d'un cinéma fantastique espagnol populaire, bouffé d'air et de fantaisie dans l'Espagne franquiste des années soixante. Naschy est un amoureux sincère du genre, mais son traumatisme originel n'est hélas pas venu des chef d’œuvres de James Whale mais du Frankenstein Meets the Wolf Man (Frankenstein rencontre le loup-garou – 1943) de Roy William Neill, vu enfant. Un des films de la décadence. Naschy va construire, comme acteur, producteur, réalisateur, une œuvre autour du télescopage des mythes, avec un goût marqué pour le loup-garou Waldemar Daninsky, son personnage fétiche. Il enchaîne sur une vingtaine d'années des bandes délirantes très B dans l'esprit, ne reculant devant aucune outrance avec un zeste d'érotisme et de gore façon Hammer Films. Los monstruos del terror n'est pas le meilleur, peu avantagé par la réalisation à trois mains dont il est difficile de savoir qui a fait quoi. Tulio Demicheli est un argentin pur faiseur de genre et Eberhard Meichsner un producteur allemand qui n'a rien laissé de marquant. Reste le cas d'Hugo Fregonese, remarquable réalisateur, lui aussi argentin, qui fit à Hollywood quelques films magnifiques dont le fameux Apache drums (Quand les tambours s’arrêteront – 1951) ou Untamed Frontier (Passage interdit – 1952). Du coup je suis tenté de reconnaître sa patte dans la tenue de certaines scènes, les jeux de miroir lors de l'opération, les cadrages en Scope et le dynamisme de quelques scènes d'action, comme le combat entre le loup-garou et la momie, dont les maquillages sont bien plus réussis que ceux de leur collègues. La beauté de Karin Dor est à mettre également au crédit du film. Pour le reste le délire est trop systématique pour ne pas lasser.

Du côté de la planète Hydra, en fait d'invasion, les extra-terrestres sont d'abord victimes d'une panne de soucoupe. Le film est signé Pietro Francisci et commence de façon curieuse dans un studio de cinéma par les essais d'une starlette accorte, Luisa, jouée par Leontine May sous la direction de... Pietro Francisci. Sous le charme, la jeune actrice montre à son fiancé les photos des films du maître dont Le fatiche di Ercole (Les Travaux d'Hercule - 1958) qui fit sa gloire et celle de sa musculeuse vedette, Steve Reeves, dont Leontine apprécie la plastique en experte. Tout ceci est très amusant et les vingt premières minutes sont assez réussies, glissant de la quasi comédie à la science fiction quand le père de Luisa, le professeur Solmi (doréfa, etc.), découvre avec son équipe la fameuse soucoupe en panne. Le scénario de Fernando Paolo Girolami se complique alors avec l'arrivée d'espions chinois façon Georges Lautner, la rencontre avec deux extraterrestres, un homme et une femme (air connu), qui vont enlever le professeur, sa fille, son équipe et les chinois pour un étrange voyage dans le temps et l'espace. 2 + 5 : missione Hydra est plein d'idées intéressantes, comme dans un roman de la collection Anticipation ou les anciennes bandes dessinées Météor ou Sidéral, mais comme pour le film précédent, c'est la pagaille qui règne. D'autre part, si Francisci livre un travail propre, le manque de moyen au niveau des trucages qu'il n'est pas capable de transcender comme Mario Bava dans le contemporain Terrore nello Spazio (Les vampires de l'espace) font basculer le film dans le ridicule. Les sorties dans l'espace filmées au ralenti, les espèces d'hommes-singes, et le comble, la visite d'une Rome après l'apocalypse où les acteurs déambulent devant des cartes postales trafiquées façon collage surréaliste, sont des moments redoutables.

Certains passage sont mieux réussis, comme la jolie scène où Luisa en apesanteur se retrouve à se trémousser en petite tenue au plafond de l'astronef. Anticipant la Barbarella de Roger Vadim, elle change plusieurs fois de tenue, toutes aussi affriolantes, et séduit l'homme d'Hydra. C'est que ces extraterrestres découvrent les sentiments humains comme leurs confrères d'Ummo, avec plus de bonheur. Kaena, la femme, tombe sous le charme de l’assistant du professeur. Elle est jouée par la très belle Leonora Ruffo qui porte les tenues moulantes de son peuple avec grâce et ses yeux rattrapent bien des choses. La distribution, aussi hétéroclite que le film, comprend le français Roland Lesaffre en Solmi, l'athlète Kirk Morris, pseudonyme du culturiste Adriano Bellini qui joua plusieurs fois Maciste, Mario Novelli venu lui aussi du peplum, et Gordon Mitchell dans une apparition hilarante en grand patron d'Hydra. Francisci est plus motivé par le peplum que par la SF, et par ses actrices que par ses acteurs ce dont je ne me plaindrais pas. Voilà.

Ces deux films ne vont pas révolutionner notre connaissance du cinéma de genre, mais il faut saluer une nouvelle fois le travail d'Artus Films du nous offre des éditions soignées, version originales, qualité des copies, et les interventions érudites d'Alain Petit qui sait mettre en valeur les qualités de ces bandes qui ont fait le délice des salles de quartier d'un autre temps. Ce respect des œuvres, mêmes modestes, doit être souligné et encouragé.

Photographies DR (dont une piquée chez Olivier Père)

A lire sous la plume du bon Dr Orlof sur Culturopoing ici et là

23:55 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : tulio demicheli, hugo fregonese, pietro francisci, eberhard meichsner | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

13/09/2015

Où que tu sois, où que tu ailles (Partie 3)

Face à Emma, Vienna est femme dans toutes ses dimensions. Une héroïne avec un grand « H ». Elle change dix fois de costume, offrant à chaque fois une facette de sa personnalité : la tenue noire moulante et masculine de la scène d'ouverture, l'élégante robe de chambre de la si belle scène nocturne avec Johnny, la tenue de femme d'affaire bourgeoise quand elle se rend en ville, la somptueuse robe blanche avec laquelle elle défie les tueurs, les tenues cow-boy avec ces chemises jaune citron ou rouge vif. Gloire au travail de la costumière attachée à Joan Crawford, Sheila O'Brien. Vienna est un caractère mais à y bien réfléchir, elle reste un fantasme masculin. Elle est la prostituée au grand cœur, la fille de mauvaise vie dont la souffrance est sublimée par ses qualités humaines sous un fin masque de dureté. Elle est la femme à poigne mais généreuse, mais surtout une femme amoureuse qui au fond n'aspire qu'à l'amour de son Johnny « Où que tu sois, où que tu ailles ». Un amour total, un amour fou. « J'aurais rampé pour être près de toi » avoue-elle.

Vienna, c'est Joan Crawford et réciproquement. C'est l'actrice qui achète les droits du roman de Roy Chanslor et s'implique dans le projet dès le début, malgré toutes les réserves qu'elle fera sur le film. En 1954, Crawford a presque la cinquantaine. Elle a débuté au temps du muet et été la star de la prestigieuse MGM sous la direction de Tod Browning, Clarence Brown, Frank Borzage ou George Cukor. Dans les années cinquante, elle maintient son étoile, mais trouve face à elle une nouvelle génération, les Ava Gardner, Jane Russel, Marilyn Monroe, Grace Kelly ou Elizabeth Taylor. Elle doit sentir d'instinct que Vienna est un rôle rare pour une femme de son âge. Un rôle à ne pas laisser passer. Elle ne se doute peut être pas à quel point. Vienna dépasse son statut d’archétype par ce qui est à Joan Crawford en propre, cette beauté de la maturité, ce caractère trempé par plus de trente années au sommet de Hollywood, cette sensualité doublée du regard de celle qui a vécu et sait le prix des choses, de la vie et de l'amour. Ce mélange de force et de fragilité est travaillée par Nicholas Ray qui entretient à l'époque une liaison avec l’actrice et nourrit le personnage de cette expérience. Sa sensibilité naturelle fait le reste. Vienna marque du coup un nouveau type d'héroïne flamboyante qui en inspirera bien d'autres. Jill, incarnée par Claudia Cardinale pour Sergio Leone dans C'éra una volta il West (Il était une fois dans l'Ouest – 1968) lui doit beaucoup.

Même s'il donne son nom au film, Johnny « Guitar » Logan reste dans l'ombre de son ancienne maîtresse et Sterling Hayden dans celle de la star Joan Crawford. Il serait dommage de limiter notre héros à son apparence. Hayden incarne lui aussi un archétype et un autre fantasme masculin. Grand, fort, dévoué, loyal, rapide au six-coups, décontracté à la guitare, il a le verbe rare mais la répartie qui fait mouche. Au-delà, Ray et son acteur lui donnent de belles nuances. S'il accourt à l'appel de Vienna, Johnny n'en est pas moins à la base un beau salaud doublé d'un imbécile, du moins côté cœur. Intéressant renversement de situation, c'est lui désormais qui fait payer ses services à l'ancienne fille de saloon devenue propriétaire. Il accepte de devenir sa chose comme elle l'avait été pour lui. Mais Johnny a souffert et il a appris. C'est la queue basse et la guitare en bandoulière qu'il revient. Et finement, Ray ne va pas l'accabler. Toute la dimension romantique du personnage éclate lors de la fameuse scène nocturne entre les deux ex, elle et lui en toute beauté. Vienna l'empêche de s'apitoyer sur lui-même en lui renvoyant violemment sa propre souffrance. Ce faisant elle l'oblige à de dévoiler et à ouvrir son cœur. Grande âme, elle ne lui fera pas payer son abandon. C'est une très belle scène d'amour entre adultes capables d'intelligence, capables de surmonter leurs rancœurs pour saisir une nouvelle chance. Quelques minutes en état de grâce qui arrivent assez tôt dans le film et éliminent la fausse piste d'une « comédie du remariage » pour revenir à l'action, au mouvement du western pur. Le couple de nouveau réuni, comment va-t-il affronter les périls en tant que couple ? C'est la question centrale de tout ce qui va suivre.

Johnny doit tout au jeu retenu de Sterling Hayden. A son charisme fou, ses épaules rassurante, sa belle voix basse et ses gestes félins. Hayden contraste avec les jeux plus colorés, voire expressionnistes de ses partenaire et les mets en valeur. Du coup il se retrouve, à la manière de John Wayne qui faisait cela très bien, en pivot, en catalyseur des actions et des sentiments des autres. Et si Joan Crawford est la star de nombreux films de prestige pour les plus grands studios, Sterling Hayden, malgré son rôle magnifique pour John Huston dans The asphalt jungle (Quand la ville dort - 1950), reste un acteur type de série B, films de pirates, westerns, films noirs, aventures en tout genre qu'il enchaîne jusqu'à sa rencontre avec Stanley Kubrick. Ses problèmes avec le maccarthysme (il avait été espion en Yougoslavie avec les partisans de Tito pour l'OSS, les services secrets américains, et proche des communistes) n'ont sans doute pas arrangé les choses, tout en donnant du sel à ses confrontations avec Ward Bond. Le duo Hayden - Crawford, à l'image du film, c'est l'alliance de la sophistication hollywoodienne et de l'efficacité de la série B.

Si Johnny Guitar doit une large part de son succès et de sa postérité au duel atypique et flamboyant entre les deux femmes, il serait dommage de passer à côté du parcours plus discret de son héros masculin vers la rédemption par l'amour, et à ce portrait de couple qui fait renaître après tant d'années une passion aussi pure. C'est l'ultime image, l'étreinte dans la rivière après le passage sous l'eau purificatrice de la cascade.

Je n'ai jamais été un inconditionnel du cinéma de Nicholas Ray. Il y a bien sûr They live by night (Les amants de la nuit - 1949) et In a lonely place (Le violent – 1950), Les indomptables (The Lusty Men (Les indomptables - 1952) et le superbe Party Girl (Traquenard – 1958). Il y a de belles choses dans son western chinois à grand spectacle, mais sa fureur de vivre ne m'a guère touchée, trop marquée par son époque. La carrière de Ray m'apparaît inégale mais avec Johnny Guitar, il orchestre avec brio une conjonction hétéroclite de talents et forge aux quatre éléments, la tempête, l'incendie, la cascade, la montagne, un miracle de film, un joyau intemporel aux multiples facettes colorées, émouvant et excitant, drôle et tragique, dont chaque vision renforce l'admiration.

Photographies DR

Télécharger le texte complet en pdf

A lire sur DVD Classik

A lire sur le forum Western Movies

A lire chez le bon Dr Orlof

A lire chez Shangols

A lire sur le NYS Writers Institude (en anglais)

A lire "Entre John Wayne et Camus" sur Soft morning, city ! (en anglais)

A lire un texte de Lise Willar

10:45 Publié dans Cinéma, Panthéon | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : nicholas ray | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

11/09/2015

Où que tu sois, où que tu ailles (Partie 2)

Ce qui fonctionne aussi, c'est ce travail sur les archétypes que Ray et son scénariste investissent de caractères sensibles et d'une modernité qui n'est en rien une posture car elle est sincère. La fille de saloon, le tueur à gages, le gros propriétaire, le shérif, c'est du déjà vu cent fois. Mais il est rare que ces figures expriment avec une telle force leur vérité intérieure, qu'il s'incarnent en personnages de chair capables d’émouvoir dans toutes les dimensions que l'on peut donner à ce mot. Cela repose sur un travail très précis de Nicholas Ray sur le jeu des acteurs et leur choix en amont. Le film est dépouillé de quasiment tous les personnages qui ne sont pas essentiels à l'action. Et de la star au plus petit rôle, tous ont leur instant de grâce, leur petite touche d'humanité. Ce sera une réplique, un geste, un regard. Quelque chose qui n'appartient qu'à lui et qui l'inscrit dans la mémoire du spectateur.

Il y a le barman de Vienna (Frank Marlowe, déjà croisé chez Ray). Quand elle remet à ses employés leur solde parce qu'elle va fermer le saloon, il a un geste de lui prendre les mains avec un regard affectueux plutôt inédit pour un personnage qui ne dit pas un mot de tout le film. Plus emblématique, véritable profession de foi de Ray, la mort de Tom joué par le grand John Carradine. Relégué à l'arrière-salle, sans doute un clochard de l'Ouest auquel Vienna a donné une nouvelle dignité avec son travail d'homme à tout faire. La loyauté de Tom ira jusqu'au sacrifice quand il tente de la sauver du posse après la découverte de Turkey. Il meurt au centre de l'image avec cette superbe déclaration : « Tout le monde me regarde. C'est la première fois que je me sens important ». Dans Johnny Guitar, tout le monde a son instant au centre de l'écran et la sensibilité légendaire de Ray l'amène à mettre dans cet instant la part la plus sympathique, la plus émouvante de chacun. Même chez les personnages les plus antipathiques, ceux des bons citoyens avides de lynchage menés par McIvers. Leur violence est le plus souvent montrée en plans larges, image de la foule vêtue de noir, animal autonome décrit si justement par Johnny. Mais les plans rapprochés, ceux qui isolent et mettent en évidence tel ou tel homme, servent à exprimer le doute, la lassitude, l’écœurement. Lors de la terrible scène du lynchage, Ray montre une subite remontée de quelque chose d'humain. Il y a cet homme qui ne peut se résoudre à exécuter Vienna et s'excuse (tout en lui ayant passé quand même la corde au cou). Je vois ici le refus de Ray de réduire un personnage, même très secondaire à un simple cliché facile. Il ne cherche certes pas excuser le groupe, mais Ray n'oublie pas que cette horde sauvage est composée d'hommes qui pourraient individuellement, en d'autres circonstances, se comporter autrement. Il amène une réflexion sur les mécanismes d’entraînement d'une foule, sur ce que l'on pourrait appeler le fascisme ordinaire. D'un côté, ce n'est pas rassurant, de l'autre il y a la possibilité d'une prise de conscience.

L'on a beaucoup écrit sur les allusions du film à la chasse aux sorcières maccathyste, à raison. Mais le film dépasse ce sous-texte localisé dans le temps et n'est pas spécialement original si l'on pense à Silver lode (Quatre étranges cavaliers) d'Allan Dwan tourné la même année. De fait, Ray montre souvent les hésitations de ses personnages. Vienna refuse la proposition de Johnny de tirer dans le tas, le shérif est sans cesse tiraillé entre l’accompagnement de ses administrés dans la justice expéditive et la volonté d'imposer l'ordre qu'il représente. Il se montre haineux envers Turkey puis tente de calmer le jeu. Ses hésitations lui seront fatales. Le plus intéressant c'est McIvers. Philip Yordan avait expliqué à Bertrand Tavernier que l'acteur choisi pour le rôle, Ward Bond, un fidèle de John Ford, était aussi connu pour son engagement très à droite et son anticommunisme primaire. « Nous lui avons fait jouer le rôle du chef de milice, un extrémiste fascisant faisant régner la terreur. Et lui croyait que son personnage était un héros, un bonhomme sympathique. Il n’avait rien compris ». Pourtant si McIvers n'a rien de sympathique, Ray le filme souvent en pleine indécision, montre ses vacillements, sa fatigue quand la poussière macule son costume noir. Face à la haine d'Emma, il tente de la mettre à l'écart et parfois de la modérer. Lui aussi, après avoir été sans pitié envers Turkey, hésite et recule quand il faut pendre Vienna. C'est lui qui, par intérêt bien compris, empêche l'assaut final et laisse partir le couple réuni. Pragmatisme, lassitude, prise de conscience ? Bond donne malgré tout à son personnage un minimum d’ambiguïté et évite le portrait d'un méchant d'un bloc. Enfin, Ray avait déjà fait tourner Bond dans On dangerous ground deux ans plus tôt. Difficile de croire à la simple blague politique dont parle Yordan.

Deux personnages seulement échappent à ces nuances, mais pour les tirer dans une autre dimension. Il y a Bart Lonergan, joué par Ernest Borgnine qui venait de personnifier le bestial sergent Fatso Judson dans From here to eternity (Tant qu'il y aura des hommes – 1953) de Fred Zinneman. Lonergan est l'un des compagnons du Kid et un échange avec celui-ci le résume :

Bart, tu ne bois pas, tu ne fume pas, tu es mauvais avec les chevaux. Qu'est-ce que tu aimes ?

Moi, je m'aime moi et je prends bien soin de moi.

Lonergan est un mélange détonnant d'égoïsme, de violence, de lâcheté et de bêtise. Le salaud intégral, le traître de mélodrame idéal qui frappe dans le dos et dissimule un couteau dans sa botte. Son ignominie est telle que Ray le traite avec une pointe d’ironie, par exemple quand il rentre dans le saloon après s'être fait rosser par Johnny, sur quelques notes amusantes de Victor Young. Ou encore quand après avoir assassiné Corey, il déclare « Il y en a qui n'écoutent jamais » avec un air sincèrement offensé. Repoussoir idéal, il met en relief les qualité des autres, y compris d'un McIvers. Il est le seul personnage du film qui ne trouve pas grâce aux yeux du metteur en scène.

Le cas d'Emma est plus complexe. L'admirable Mercedes McCambridge, venue du Mercury Theater d'Orson Welles et ayant joué pour George Stevens comme Jesús Franco avant de faire la voix du démon dans The exorcist (1973) de William Friedkin, McCambridge donc tire Emma vers une dimension shakespearienne. C'est la lady Macbeth du far-west. Emma est le double opposé de Vienna. Comme elle, c'est d'abord une femme qui doit s'imposer dans un monde d'hommes plutôt rugueux. Et c'est une femme qui au contraire de Vienna n'assume pas sa féminité, ne sachant ou ne voulant pas s'en servir. Elle transforme ses désirs en pulsion de mort. Petite, tassée, engoncée dans une tenue masculine où sombre (belle idée que celle du posse qui se forme juste après l'enterrement du frère d'Emma et dont tous les membres sont vêtus de noir), nous la devinons sous la coupe de ce frère assassiné au début du film, puis la voyons encadrée très paternellement par le shérif et McIvers. Toujours elle est en butte à leur mépris. Son discours aux cavaliers du posse, quand elle leur reproche de ne l'avoir jamais écoutée parce que femme est l'expression de toute la rancœur accumulée face la domination masculine. En même temps, elle utilise cette sincérité pour les manipuler et les amener à lyncher Vienna. Redoutable petite femme. A McIvers qui cherche à la mettre à l’écart, elle répond « Je chevaucherais en tête » et file au galop, remontant la file des hommes et laissant derrière elle dans la poussière son voile de sœur en deuil. Un autre plan inoubliable. Frustrée socialement, Emma l'est tout autant sexuellement. Elle aime le Kid sans espoir et il se moque d'elle en courtisant Vienna. Pire, il l'expose au public, révélant ses sentiments en l’entraînant dans une danse où elle se montre raide comme un manche à balai. Emma est le vilain petit canard auquel l'actrice donne des éclairs expressionnistes. Loin de se transformer en cygne, elle devient harpie, intelligente et mortelle. Il y a pourtant une sorte de compassion qui se dégage de ce que l'on devine derrière les regards glaçants de la méchante sublime. Contrairement aux autres, elle assume sa saloperie, quand le posse refuse de pendre Vienna et l'oblige à prendre ses responsabilités, quand elle se vautre dans sa vengeance en mettant le feu au saloon avec un rire halluciné, et lors du final apocalyptique où elle tente avec fureur de détruire tout ce qui lui rappelle ce qu'elle n'est pas.

S'il faut vraiment voir du féminisme dans Johnny Guitar, face à des films comme Westward the women (Convoi de femmes – 1950) de William Wellman ou The Woman they almost lynched (La Femme qui faillit être lynchée - 1953) d'Allan Dwan, c'est dans la part douloureuse d'Emma qu'on la trouvera et dans la façon dont la domination masculine exacerbe le pire chez elle.

(à suivre)

22:04 Publié dans Cinéma, Panthéon | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : nicholas ray | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

10/09/2015

Où que tu sois, où que tu ailles (partie1)

Johnny Guitar (1954) un film de Nicholas Ray

Autant dégainer les superlatifs d'entrée. Johnny Guitar (avec un « e » pour le titre français) de Nicholas Ray est l'un des plus beaux westerns qui soient et par voie de conséquence l'un des plus beaux films existants. Tourné en 1954, il n'a rien perdu de l'éclat de ses images à la poésie violente, ni du charme de ses dialogues ciselés maniant tour à tour l'amour, l'humour et la tension.

Je ne suis pas venu me battre monsieur Lonergan

Bart. Tous mes amis m’appellent Bart.

Merci Monsieur Lonergan.

La quintessence d'un genre et d'un style. Oui, Johnny Guitar est la quintessence du western et tout à la fois parce qu'il en possède le classicisme le plus pur et une audace atypique. Cette dualité est assumée avec fierté par Nicholas Ray dans ses deux aspects sans qu'il ne tombe jamais dans le piège du second degré parodique ni dans celui d'une intellectualisation qui aurait pu donner ce que André Bazin appelait le sur-western, « western qui aurait honte de n'être que lui-même ». Johnny Guitar, c'est d'abord une série B investie de l'intérieur sans sacrifier à ses fondamentaux. Dans le même temps, le réalisateur fait passer sa sensibilité viscérale, ses élans fiévreux et passionnés, son regard sur les hommes et les choses qu'ils font, avec un sens de l'équilibre qui force l’admiration. Le film est produit par par Herbert J. Yates pour son studio Republic, spécialisé dans le film de série mais qui aura longtemps John Wayne comme vedette. C'est aussi Yates qui produira le Macbeth (1948) d'Orson Welles et le duo Rio Grande (1950) et The quiet man (L'homme tranquille – 1952) de John Ford, le second conditionné par le succès du premier. A une époque où l'écran large du CinémaScope et le relief font fureur pour séduire les spectateurs américains attirés par la télévision, Johnny Guitar possède un format « carré » classique, un budget modeste et un procédé couleur, le Trucolor, procédé maison en alternative au prestigieux Technicolor. La distribution est menée par une star à un tournant de sa carrière (Joan Crawford), un acteur solide qui enchaîne les films de série (Sterling Hayden), un jeune premier en devenir (Scott Brady), et une, ma foi, bien belle collection de seconds couteaux typiquement hollywoodiens.

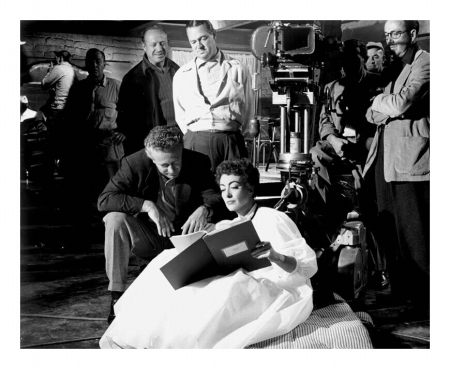

Nicholas Ray et Joan Crawford sur le tournage (Photographie The red List)

Le scénario est signé par Philip Yordan d’après un roman de Roy Chanslor qui ne m'a pas laissé un grand souvenir. L'écriture du film est assez obscure. Chanslor aurait fait un premier scénario rejeté par Joan Crawford. A partir de là, Ben Maddow serait le véritable auteur et Yordan lui aurait servi de prête-nom. Maddow, qui avait écrit The Asphalt Jungle (Quand la ville dort – 1950) pour John Huston, faisait partie des personnes sur la liste noire de Hollywood à cause de son engament communiste. Yordan de son côté, a signé des dizaines de scénarios pour des films souvent remarquables, pour Anthony Mann, Joseph H. Lewis ou Joseph L. Mankiewicz. Mais il est aussi connu pour avoir eu recours à des « nègres » et pour avoir été le spécialiste des prête-noms durant le maccarthysme dans un mélange risqué de talent, d'opportunisme, de cynisme financier et d'ambition. Difficile de faire le tri là-dedans, Yordan ayant souvent parlé de l'écriture du film (à Bertrand Tavernier par exemple), tandis que Maddow a nié, revendiqué, nié de nouveau être l'auteur, conservant son amitié à Yordan. Les joies du système ! Quelque soit l’assaisonnement de cette salade, le résultat est là.

Vienna, ancienne prostituée, a bâtit un saloon sur un terrain où doit passer le chemin de fer en construction. Elle fait le pari de la naissance d'une ville nouvelle dans cet endroit où l'on doit construire un dépôt. Elle se heurte aux éleveurs locaux menés par le gros propriétaire McIvers, qui à la fois redoutent ce développement de la région, et espèrent se l'approprier à leur profit. Se greffe une rivalité amoureuse entre Vienna et Emma Small, un autre propriétaire, autour du Dancing Kid qui exploite une mine d'argent avec ses trois associés. Face aux menaces, Vienna fait appel à une fine gâchette qui joue aussi de la guitare, Johnny, son ancien amant. Les ressorts dramatiques n'ont rien d’extraordinaires, sans rien de déshonorant. Conflit de pouvoir et d'argent entre éleveurs de bétail et nouveaux venus misant sur l’arrivée du chemin de fer, attaque de diligence, passage souterrain, mine d'argent cachée, lynchage, shérif dépassé, hold-up, tueur à gages, fille de saloon, poursuites, coups tordus, traquenards, affrontement dans le saloon. Des ressorts feuilletonesques qui ont fait leurs preuves. Les décors, intérieurs et extérieurs sont peu nombreux sans rien d’exceptionnel par eux-mêmes, mais ils sont exploités au maximum de leurs possibilités plastiques et symboliques. La force du scénario est dans la construction de rapports complexes et émotionnellement forts entre les personnages. Une construction sur laquelle se déploie la mise en scène de Ray aux élans exaltants.

Le principe repose sur des éléments géométriques basiques qui interagissent entre eux. Le triangle : la relation amoureuse entre Vienna, Johnny et le Dancing Kid, celle entre Vienna, le Dancing Kid et Emma ; le triangle du pouvoir, McIvers, le shérif, l'homme des chemins de fer ; le triangle des prétendants de Vienna, Johnny, Le Dancing Kid et Turkey ; les trois employés vêtus de noir de Vienna, triangle qui devient carré en incluant Tom, le vieil homme joué par John Carradine qui est son homme à tout faire dévoué. Il y a le carré de la bande du Kid avec Lonergan, Casey et Turkey ; et celui des braqueurs de banque au début du film. Le cercle est la figure des déplacements de tout ce beau monde. Le territoire où se déroule l'action semble isolé entre un désert infranchissable et les hautes montagnes bloquées par le dynamitage des hommes du chemin de fer. Les personnages se déplacent sans cesse entre trois lieux (encore un triangle) emblématiques : le saloon de Vienna, la ville et la mine d'argent de la bande du Kid. Ils tournent en rond comme le posse (groupe d'hommes enrôlés par un shérif pour traquer des hors-la-loi) mené par McIvers et Emma, comme la bande du Kid revenant toujours à leur cabane près de la mine, incapables de briser le cercle, comme l'image de la bille de la roulette que Vienna aime à entendre tourner, comme Johnny qui revient vers Vienna, et qui au début du film est le seul à trouver un passage pour pénétrer dans le cercle. Seule Vienna, en restant au même endroit "J'ai jeté mes malles en arrivant ici", avance grâce à sa vision du futur.

Ces compositions géométriques entrent en résonance avec la composition plastique des images. Le cercle de la roulette, le triangle de la cabane de la bande du Kid doublé du pic triangulaire à l'horizon. La façade du saloon, trapue, forme un carré imposant, comme la disposition des quatre personnages principaux lors du duel final. Les lignes de force lors des nombreuses confrontations obéissent aux mêmes règles. L'entrée en scène ou la disparition d'un personnage bouleversent ces lignes et font basculer la situation. Lors de l’arrestation de Vienna, Il y a d'abord le faux mouvement de Turkey, planqué sous une table, qui la trahi, puis le changement d'axe du shérif qui tente de calmer le jeu, passant du groupe du posse à Vienna. Il est interrompu par l'irruption de Tom dans son dos. Tout ceci forme une abstraction géométrique qui se résout dramatiquement. L'espoir change de camp, le combat change d'âme. Remarquable scène aussi que la première confrontation générale chez Vienna qui présente avec virtuosité tous les personnages et les enjeux. Après l'arrivée de Johnny puis celle du groupe de McIvers et Emma qui cherchent les auteurs du hold-up de la diligence, arrivent le Kid et sa bande. Très vite Le Kid asticote Johnny sous les yeux amusés de Vienna. Les trois sont sur une même ligne. Ils arrivent à une sorte d'accord : « Vous savez jouer de la guitare ? / Vous savez danser ? » et Johnny commence à jouer un air. Le dancing Kid s'avance alors en une perpendiculaire au trio pour aller attraper Emma et suggérer un autre triangle, autour de sa personne cette fois. Il relance l'action, dévoilant un nouveau conflit latent en entraînant Emma dans une danse circulaire. Le spectateur ne perçoit pas forcément toutes ces constructions, pris dans le mouvement du film, mais il comprend les différentes relations entre les personnages et ressent dans la façon dont elles sont amenées l'harmonie et la beauté de la scène. Ce faisant, Nicholas Ray donne à son matériau de série B, avec rigueur et élégance, une dimension toute classique qui le transcende sans le mépriser, et suscite des visions qui font du film, selon le mot de François Truffaut, un « western rêvé ».

Beauté classique. Voyons l'arrivée de Johnny au tout début du film, sur la très belle ballade composée par Victor Young et chantée par Peggy Lee. Un cavalier arrive sur fond de de montagne, une introduction on ne peut plus banale. Mais la justesse du cadre, la carrure de l'acteur, la contre plongée accentuée par le décor vertigineux et rugueux lui donne d'emblée une stature de héros antique. La guitare dans le dos donne une touche d'insolite, d'ironie même dans le contexte du genre. Tel un cavalier de l'apocalypse, son arrivée déclenche le drame. Explosion de la montagne qui se convulse, attaque de la diligence, tempête de poussière, le monde se déchaîne sur son passage comme tout au long du film la simple présence de Sterling Hayden, sa voix basse et son regard perçant, vont déchaîner les sentiments de ses partenaires : le retour de passion de Vienna, la jalousie du Kid, la haine de Lonergan, le mépris de McIvers, la sympathie de Tom. Seule Emma, toute à sa haine très pure pour sa rivale, ne semble pas même le voir. Mais peut être ressent-elle avec plus de douleur, face à ce que Johnny fait pour Vienna, ce qui la sépare de cette femme aimée et désirée, sensuelle et désirante, qui est tout ce qu'elle n'est pas. Beauté classique et série B, tragédie, opéra et ressorts feuilletonesques, l'alliage se révèle d'une solidité inédite. Il est la résultante du travail d'artistes-techniciens qui possèdent ces deux facettes comme le musicien Victor Young dont c'est l'une des dernières partitions, lui qui déchaînait les orchestres pour John Ford ou Cecil B. DeMille, capable cette fois d'une grande délicatesse. Comme aussi le directeur de la photographie Harry Stradling, plutôt à l'aise dans la comédie musicale, qui tire des effets superbes du fameux Trucolor. Comme aussi le monteur Richard L. Van Enger, attaché aux studios Republic, qui apporte sa science de la série B, efficacité, rapidité, rythme.

(à suivre)

23:21 Publié dans Cinéma, Panthéon | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : nicholas ray | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

07/09/2015

A la tienne

La belle Karen Allen lève le coude avec vaillance lors du tournage de Raiders of the lost ark (Les aventuriers de l'arche perdue - 1980) de Steven Spielberg - Photographie Lucasfilms

22:31 Publié dans Cinéma, Panthéon | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : steven spielberg, karen allen | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

31/08/2015

Souvenirs de John Ford

Via La Cinémathèque Française

André S. Labarthe : Monsieur Ford, comment êtes vous venu au cinéma ?

John Ford : En train.

11:27 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : john ford | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

25/08/2015

La commissaire

Komissar (La commissaire – 1967), un film de Aleksandr Askoldov

Texte pour Les Fiches du Cinéma

Komissar (La commissaire), le beau film réalisé par Aleksandr Askoldov en 1967, c'est d'abord l'extraordinaire actrice Nonna Mordyukova, blonde prolétaire massive, valkyrie révolutionnaire, terrienne et charnelle, l'antithèse de 95% en comptant large des portraits de femme à l'écran. Cette comédienne tournera par la suite pour Leonid Gaïdaï, Nikita Mikhalkov et Pavel Lounguine. Pour Askoldov, elle incarne Klavdia Vavilova commissaire politique du titre, encadrant une troupe de l'armée rouge naissante lors de la guerre civile vers 1920, du côté de l'Ukraine. Elle est la Révolution, la gardienne de son esprit, la garante de la ligne du parti, la petite mère des peuples et son gant de fer quand elle ordonne l'exécution d'un soldat déserteur. Et la voilà enceinte, son époux tombé au combat. Voilà la Révolution faite femme chez qui la femme reprend ses droits. La nature qui se moque bien de la Révolution s'impose. Voilà madame Vavilova obligée de décrocher, de faire la pause, de prendre un repos forcé. La voilà toute décontenancée, hébergée chez un petit artisan juif et sa famille chez qui on a réquisitionné une chambre. Efim Magazanik est un rétameur, il a six enfants et une femme charmante. Juif donc et être juif dans l'URSS en convulsion de 1920 cela n'a rien d'une sinécure. Monsieur Magazanik a connu les pogroms et son frère a été exécuté par les cosaques. Il reste un citoyen de seconde zone avec le droit de servir l'armée rouge qui ne le protégera pas de l'armée blanche. Pourtant monsieur Magazanik aime la vie et en prend tout ce qu'elle peut donner. Aleksandr Askoldov nous le montre partir au boulot au petit matin dans une lumière cristalline, chantant,dansant, faisant le clown pour sa femme et ses gosses. Sa famille, le soleil, l'alcool à l'occasion, la musique, Magazanik sait en jouir. Il est bien dans ses pantoufles et ses pantoufles, sa femme va les prêter à madame Vavilova.

Tout l'enjeu du film, c'est la transformation de la rigide commissaire au contact de cette modeste famille, l'émergence de l'être humain sous la carapace de la révolutionnaire en parallèle avec celle de la mère sous la guerrière. Komissar est une belle fable tour à tour tragique, lyrique, drôle, poignante, avec des échappées oniriques et des élans épiques. C'est aussi une réflexion sur cette population juive opprimée sous les tsars, méprisée par les soviets, et qui sera abandonnée vingt ans plus tard aux griffes nazies avant d'être de nouveau persécutée, pour les survivants, par le pouvoir stalinien de la guerre froide. Cette dimension vient sans doute du matériau d'origine, la nouvelle Dans la ville de Berditchev de Vassili Grossman, écrivain, correspondant de guerre, et d'origine juive, qui découvrira, lors de l'avancée de l'armée rouge, l'ampleur des exécutions de masse perpétrées par les nazis en Ukraine où il aura laissé sa mère.

L'approche franche et audacieuse d'Askoldov du texte qu'il adapte lui-même conduit à une scène étrange, cauchemar prémonitoire de Klavdia Vavilova dans lequel elle voit ses amis et leur communauté, leurs vêtements marqués de l'étoile jaune, marcher vers la solution finale symbolisée par une sorte d'usine abandonnée. Klavdia portant son enfant marche à leurs côtés avant de rester sur le seuil d'un dernier bâtiment, laissant ses compagnons avancer et disparaître. La scène est forte, inoubliable, dérangeante, bien trop pour l'URSS de 1967, au moment même de la guerre des six jours. Le réalisateur est accusé d'être pro-sioniste et son film interdit. Aleksandr Askoldov sera exclu du partit communiste en 1969, ce qui n'est pas si grave, mais surtout il ne fera plus de film, ce qui est dramatique. Komissar sera réhabilité à la fin des années quatre-vingt à l'initiative d'Elem Klimov avec près de cent cinquante autres films censurés sous Khroutchev puis Brejnev. L'effet perestroïka.

Je suis tenté de rapprocher l’œuvre d'Askoldov de deux autres films particuliers, Soy Cuba (1964) de Mikhaïl Kalatozov et Andreï Roublev (1966), le second long métrage d'Andreï Tarkovski. Outre leurs démêlés avec le pouvoir, on retrouve la même ambition formelle, une même conception très élevée du cinéma qui abouti à des images d'une force inédite (Chez Askoldov, trois enfants nus devant lesquels passe un interminable canon), la même approche sensible d'une autre culture, la même précision dans la description d'un lieu et d'une époque associé à des visions oniriques ou symboliques, le même fond humaniste qui sera perçu comme crime de lèse-révolution. Cette ambition se traduit dans la forme par une maîtrise exceptionnelle du noir et blanc, ici à travers le travail du chef opérateur Valeri Ginzburg, une recherche sophistiquée dans les mouvements de caméra (mouvements de grue de la scène d'ouverture, plans-séquence) et un montage dans la droite ligne du grand cinéma soviétique cette fois dégagé des impératifs de la propagande (le flashback de la scène de la bataille où meurt le mari de madame Vavilova monté en parallèle de son accouchement). Le mouvement du film retrouve quelque chose du roman russe dans son mélange complexe de tragique, d'humour grinçant, dans l'expression de la sensualité de la vie comme de la sourde angoisse de sa fragilité, sans cesse menacée par la violence d'un monde trop rude.

La ligne narrative simple calée sur l'évolution du personnage de la commissaire permet de donner de l'espace à la mise en scène qui s'organise autour de longues scènes reliées entre elles par des ellipses hardies. La première scène montre d'abord l'armée rouge en marche, plan ample, spectaculaire, mêlant le symbole religieux orthodoxe et un chant juif en bande son, suivi par l'entrée d'un cavalier envoyé en éclaireur dans la ville désertée. Un long passage très découpé qui dilate le temps à manière d'un Sergio Leone, faisant déambuler longuement le personnage et résonner les sabots de son cheval sur les pavés. Le soldat traverse une cité figée qui sera bientôt irriguée par l'arrivée de l'armée conquérante, retour au spectaculaire. On retrouvera ce jeu sur le cadre, le son et le temps lors de la contre-offensive finale de l'armée blanche que l'on ne verra jamais (qui n'est d'ailleurs jamais nommée, ce qui peut permettre l'analogie avec d'autres armées à venir) et du choix final de notre héroïne.

Au milieu de ce chaos, de ces mouvements en avant et en arrière de ces armées, qui sont le mouvement de l'Histoire, révolution et contre-révolution, la famille Magazanik, qui est finalement le peuple véritable, apparaît si fragile et si menacée, y compris de l'intérieur par la violence qui amuse tant les enfants. Mais elle reste malgré tout la dépositaire d'une joie de vivre, de l'espoir et du futur. elle est le point d'appui de l'humanisme lumineux d'Askoldov et de son film en tous points unique.

Photographies DR

A lire chez le bon Dr Orlof

A lire chez Shangols

A lire sur DVDClassik

A lire sur Kinoglatz

20:38 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : aleksandr askoldov | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

29/07/2015

Du sang, de la poudre et de la poussière

20 ans de western européen – Un livre d'Alain Petit – Éditions Artus Films

Texte pour les Fiches du Cinéma

Curieuse époque où l'on réédite avec luxe ce qui relevait de l’alternatif, du confidentiel, de la « sous »-culture populaire, du travail d'amateurs passionnés. Attention, je ne mets là-dedans aucune notion de valeur. Je pense à telle édition soigneuse et pointue d'un film de genre, disons celle du Saludos hombre (1968) de Sergio Sollima (paix à son âme talentueuse), aux intégrales de Comics que j'ai connues sur mauvais papier et pour quelques francs (De quoi il parle ?), à la réédition de la revue Minuit-Minuit Fantastique, et à l'ouvrage qui nous intéresse ici, 20 ans de western européen écrit par Alain Petit et publié par Artus Films qui se lance ainsi dans l'édition. Qu'est-ce que 20 ans de western européen ? Un imposant travail de vision globale d'un genre populaire, le western européen, mieux connu sous son appellation un rien condescendance de western spaghetti. Alain Petit se lance dans cette tâche en 1978, quand le genre vient de mourir après les derniers feux de Keoma (1976) d'Enzo G. Castellari, Adios California (1976) de Michele Lupo, et Manaja (1977) de Sergio Martino. Après quelques vicissitudes et tentatives auprès d'éditeurs « sérieux », il décide de faire paraître son travail sous une forme qui lui est familière, celle du fanzine. Cela prendra en 1980 la forme de cinq cahiers, texte tapé à la machine (Mais de quoi il parle ?), abondamment illustré de photographies d'exploitation et de pavés de presse (Hein ?), photocopié et diffusé via les librairies spécialisées. Une autre époque. Ces cahiers ne seront pas tirés à plus d'une centaine d'exemplaires. Aujourd'hui, ils sont assemblés en un volume de belle tenue, à la couverture moelleuse, sur papier glacé, avec un élégant marque-page. Pourtant, l'auteur a tenu à ce que l'aspect d'origine ne soit pas modifié. Ce sont toujours les caractères de machine à écrire et la maquette d'origine. Le fanzine bricolé (avec sérieux certes) bénéficie de techniques contemporaines de pointe. Et face à la qualité de la reproduction des photographies, j'ai ce même sentiment curieux de décalage qu'avec certaines restaurations de films, ce télescopage de deux temps et de deux esprits dans le même objet. Ce doit être l'âge.

Mais il n'y a pas là de quoi épiloguer si l'on considère le fond de la chose. En 1980, le western européen est largement méprisé comme à ses débuts en 1963. Mis à part Sergio Leone qui a su imposer son nom et son style, le reste de cette imposante production n'intéresse aucun critique. Il n'existe alors que deux études, celle de François Guérif dans Western revue n°7 en 1973, et celle de Jean-Marie Sabatier parue dans La revue du cinéma en 1976. Et puis il y a le petit ouvrage passionnant des deux anglais Laurence Staig et Tony Williams : Italian Western The Opera of Violence paru en France en 1977 chez Marc Minoustchine. Pour le reste, Christian Viviani dans son ouvrage sur le western chez Henri Veyrier refuse même d'en parler, ce qui est une réaction typique. Le travail d'Alain Petit est ainsi la première synthèse d'envergure sur le sujet. Il aborde successivement l'histoire du genre, sans négliger les précurseurs allemands et espagnols, les grands thèmes, la fonction primordiale de la musique, les liens avec la bande-dessinée, les grands réalisateurs, les acteurs vedettes et les admirables seconds couteaux, avec une première filmographie des œuvres années par années et une bibliographie qui inclus les romans-photos. Il propose également une Liste personnelle de dix films majeurs qui sont étudiés plus en détail :

- Per un pugno di dollari (Pour une poignée de dollars - 1964) de Sergio Leone

- Django (1966) de Sergio Corbucci

- El Chuncho (Quien sabe ? - 1966) de Damiano Damiani

- Faccia a faccia (Le dernier face à face – 1967) de sergio Sollima

- Requiescant (Tue et fait ta prière} - 1967) de Carlo Lizzani

- Se sei vivo, spara ! (Tire encore si tu peux – 1967) de Giulio Questi

- Il grande silenzio (Le grand silence – 1968) de Sergio Corbucci

- Ognuno per se (Chacun pour soi – 1967) de Giorgio Capitani

- E Dio disse a Caino... (Et le vent apporta la violence – 1969)

- Keoma (1976) d'Enzo G. Castellari

A partir de cette liste, je puis déjà penser que nous avons des goûts proches en la matière. Impression qui se renforce quand il note avec jubilation le pas de danse de Gilbert Roland dans le film de Capitani ou nous offre une photographie émouvante d'Agata Flori en nonne à porte-jarretelles. Bien sûr, je pourrais mettre en avant quelques autres titres. Mais au fil des pages, il se montre également élogieux avec des films qui me sont chers comme Quella sporca storia nel west (Django porte sa croix – 1968) d'Enzo G. Castellari ou Quei disperati che puzzano di sudore e di morte (Les quatre desperados – 1969) de Julio Buchs. Le choix du film de Leone est caractéristique de son approche du maestro mais aussi de la place qu'il occupe chez les amateurs du genre. Petit, comme Sabatier, montre une préférence pour les deux autres Sergio, Corbucci et Sollima. Il y a comme une gêne, voire un agacement face aux ambitions du cinéma de Leone (Petit parle de « mégalomanie »), qui conduit à un certain rejet de C'era una volta il west (Il était une fois dans l'Ouest – 1968) par exemple. Une voie que je ne suivrais pas, même s'il m'est tout aussi difficile de pleinement inclure Leone dans un panorama du genre. Et puis j'ai toujours considéré son premier opus comme trop proche du Yojimbo (1961) d'Akira Kurosawa pour le mettre en avant, d'autant que Leone a toujours fait preuve de mauvaise volonté à reconnaître sa dette au maître nippon. Au registre des seconds couteaux, j'ai juste regretté l'absence de Lorenzo « pas de bol » Robledo, mais je pinaille, je taquine, et comme l'avoue l'auteur, il a du faire des choix.

Allons, tout ceci ne sont que querelles de passionnés. La somme d'Alain Petit est passionnante, ses textes révèlent à chaque ligne son amour sincère et sa connaissance profonde du genre. Son style d'écriture est typique de l'esprit fanzine, ne reculant pas devant l'humour, le clin d’œil, ni devant des formules lyriques comme « Le grand silence est un film implacable, plein de haine, de fureur et de tendresse, un film que vous ne sauriez oublier » ou à propos de Django : « … éloge de la folie picturale et du délire plastique ». L'érudition de l'auteur permet d'ouvrir de nombreuses pistes pour partir à la découverte ou à l'approfondissement du genre, sans toutefois entraver la qualité de lecture, fluide et prenante. A tous égards, un livre historique et indispensable qui fera bonne figure aux côtés d'ouvrages plus récents.

Photographies DR

15:27 Publié dans Cinéma, Livre | Lien permanent | Commentaires (7) | Tags : alain petit | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

14/07/2015

Angoisse à l'allemande

German angst (2015), un film de Jörg Buttgereit, Michal Kosakowski et Andreas Marschall

Les deux grandes forces du fantastique, au cinéma comme ailleurs, sont d'une part sa faculté de plonger dans les recoins les plus obscurs de l'âme humaine, d'autre part sa capacité de révélation de l'au-delà du « rideau des choses matérielles » cher à Abraham Merritt, des peurs et des angoisses qui y sont tapies pour un temps et un lieu donné. Ainsi le Frankenstein de Mary Shelley traduit le vertige face à la puissance de la science qui se mesure à la création suprême. Ainsi les zombies de George Romero expriment d'abord la peur de la déshumanisation radicale d'une société basée sur la consommation et la satisfaction d'instincts primaires. Le cinéma fantastique s’accomplit pleinement quand il se mesure à ces dimensions et c'est à mon avis sa faiblesse contemporaine que de s'en tenir à des mécanismes d'angoisse vides de profondeur, à des effets, baroques, sanglants, sadiques, en se gardant bien de leur donner un sens véritable. The Texas chainsaw massacre (Massacre à la tronçonneuse - 1974) de Tobe Hooper est un portrait du cerveau primaire de l'Amérique des années soixante dix qui reste toujours valable. La version 2003 signée Marcus Nispel n'est qu'un spectacle coloré rouge sang sans substance.

Cette longue introduction pour aborder German angst, un film allemand qui me semble renouer avec la grande tradition du genre. Le film est composé de trois épisodes réalisés par Jörg Buttgereit, Michal Kosakowski et Andreas Marschall. Le dénominateur commun de leur trois histoires est l'angst, l'angoisse. Plus que la peur qui repose sur une menace concrète, l'angoisse est un sentiment diffus, tenace, lancinant, qui se nourrit de l'inconnu, de l'inexprimé, de l'inexpliqué. La peur vient de l'extérieur, l'angoisse naît au fond de nous-même. Marquée par son histoire récente, l’Allemagne connaît bien l'angoisse et pas seulement celle du gardien de but au moment du penalty. Les trois réalisateurs de German angst, qui ont tous atteint la cinquantaine, ont emprunté pour leur film une voie composite. D'une part la structure du film à épisode dans la lignée des anthologies d'horreur qui firent le succès des productions Amicus dans les années soixante dix, elles-mêmes inspirées des courtes bandes dessinées d'horreur américaines des années cinquante et de séries télévisées comme The twilight zone (La quatrième dimension). Une situation forte, un récit à chute, une morale. D'autre part, les réalisateurs adoptent une approche visuelle influencée par leurs expériences dans le domaine de l'underground et/ou de l'expérimental, avec une image très travaillée, des effets visuels mis en avant, et une violence graphique, explicite, bien dans l'air du temps. Chacun des réalisateurs apporte, c'est la règle du jeu, son univers propre, ses préoccupations et son style visuel. Les différences étant assez marquées, chaque spectateur sera plus ou moins sensible à tel ou tel épisode.

La jeune fille et la mort (Final girl)

Jörg Buttgereit ouvre le bal avec une histoire bien tordue qui me rappelle sans ambages que son titre de gloire fut le film Nekromantik en 1987. Le portrait d'un ramasseur de cadavres nécrophile et de sa fiancée consentante filmé en super 8 et gonflé en 16mm, dont l'amateurisme renforçait le côté glauque. La bande fut interdite dans plusieurs pays et du coup devint un film-culte dans les règles. De l'eau a passé sous les ponts, Buttgereit a travaillé pour la télévision, la radio, et livré deux autres longs métrages dont une suite plus « propre » donc moins réussie de son œuvre matrice. Avec son segment de German angst, il montre qu'il n'a rien perdu de sa capacité à choquer, ni de son style tout en faisant preuve désormais d'une grande maîtrise technique. Il nous propose un huis clos étouffant autour du personnage d'une jeune fille qui s’occupe avec tendresse de son cochon d'Inde tout en séquestrant un homme. En voix off, voix blanche, voix glaciale, elle nous explique le processus de stérilisation chez la bestiole tout en l'appliquant de façon plus... rustique, sur l'homme. Qui est cet homme ? Qui est cette fille ? Est-ce bien son père ? Il est bâillonné, elle est mutique. Buttgereit laisse l'imagination du spectateur travailler en distillant quelques informations comme des fragments : une photographie, des extraits en super 8 qui sont peut être des morceaux du passé, la radio qui raconte un crime atroce, un homme qui a décapité sa femme, un turc musulman. Cet assassin est-il son père ? Mais est-ce vraiment son père ? A nous de faire les liaisons, rêve ou réalité. Le réalisateur entretient le doute jusqu'au bout et une fin ouverte selon la loi du genre. Dans la droite ligne de Nekromantik, il mêle la mort et le sexe, l'angoisse de l'un et de l'autre qui s'unissent dans la douleur. L'horreur est domestique, au cœur d'un décor trop familier, trop banal, trouvant son écho dans un « autre » terrifiant, ici l'intégrisme et ses histoires barbares trop réelles.

La mise en scène travaille l’ambiguïté en utilisant une technique qui lui permet de constamment garder une partie de l'image floue, comme si la réalité restait toujours en partie voilée. A moins que ce n'en soit que la perception du cerveau dérangé de la jeune fille. Buttgereit retrouve quelques unes de ses figures de style favorites, comme la femme à cheval sur l'homme réduit à l'impuissance. Il use aussi de beaucoup de gros, voire très gros, plans qui renvoient à l'esthétique d'un Dario Argento, une réalité agrandie jusqu'à l’irréel. De la même façon, la bande son se fixe sur des éléments très précis, outre la voix off et la source radiophonique, ce sont une multitude de petits bruits du quotidien qui résonnent de manière décalée dans le contexte morbide du récit. Et puis bien entendu, les bruits horrifiques qui jouent directement sur nos nerfs quand le cadre dissimule l'insoutenable. La seule chose qui reste explicite, c'est cette violence chirurgicale qui secouera les cœurs les moins bien accrochés. L'ensemble ajouté au jeu comme figé de sa jeune interprète Lola Gave crée une atmosphère étouffante des plus réussie.

Transfert mortel (Make a wish)

Michal Kosakowski est d'origine polonaise ce qui a ici son importance. C'est lui qui est à l’origine du projet. Venu de l'expérimental, il a un goût prononcé pour le montage. Just Like the Movies (2006) est un remarquable travail de recréation des attentats du 11 septembre 2001 réalisé à partir d'extraits de films hollywoodiens à grand spectacle. Zero killed en 2007 est un curieux documentaire où Kosakowski demande à des quidams de raconter leur fantasme de meurtre puis les met en scène. Son segment repose sur l'angoisse de la résurgence du nazisme avec les phénomènes néo-nazis concernant surtout les jeunes. Polonais résidant à Berlin, il partage ici l'une de ses plus grandes craintes à travers un récit très quatrième dimension dans l'esprit. Un médaillon donne le pouvoir d’échanger son âme avec celle de son antagoniste. Il est détenu par un jeune sourd-muet polonais qui en raconte le secret à sa compagne, elle aussi sourde-muette et polonaise, alors que le couple se promène dans une friche industrielle. Le médaillon vient de sa grand-mère. Pendant la seconde guerre mondiale, sa famille a été décimée par une patrouille allemande mais elle s'en est sortie quand un vieil homme a transféré son esprit dans celui du chef SS. Le chef SS étant devenu vieux polonais et subissant la violence de sa troupe. Voilà la friche investie par un groupe de voyous néo-nazis façon Orange mécanique, détestant les handicapés et les polonais. Notre couple cumulant les attributs, ils vont passer un mauvais quart d'heure. Leur seul planche de salut, espérer dans le pouvoir du médaillon.

Kosakowski n'y va pas avec le dos de la cuiller. La brutalité du groupe est quasi insoutenable, renforcée par l'hystérie du jeu des tortionnaires (le membre féminin du groupe en faisant vraiment trop), l'impossibilité des victimes à extérioriser leur terreur, et le montage très sec. Après une ouverture quasi bucolique, le film sombre dans une spirale de violence qui va en s'accélérant parfois au détriment de la lisibilité de l'action. L'utilisation de la langue anglaise n'est non plus très claire ni forcément adaptée. Kosakowski comme son confrère entretient l’ambiguïté et une frontière floue entre rêve (plutôt cauchemar) et réalité, à laquelle s'ajoute le long passage dans le passé traité avec de couleurs passées, qui lui même se termine de façon trouble. Le réalisateur cherche le malaise et le trouve sans peine à l'aide d'images qui entrent en résonance avec les pages les plus sombres de l'histoire allemande. Kosakowski vomit son angoisse de façon viscérale avec des images brutes, caméra portée, mouvements brusques, gros plans heurtés. Son film tremble de sa colère. C'est osé. C'est très déstabilisant.

La porte rouge (Alraune)

Pour être effrayant, le troisième segment est presque reposant après la fureur déchaînée par Kosakowski. Réalisé par Andreas Marschall, cette histoire est la plus franchement fantastique des trois, empruntant une voie esthétique et thématique entre Dario Argento et David Lynch. Marschall, originaire de Karlsruhe, a commencé par dessiner des pochettes de disques avant de passer au vidéoclip puis au montage. Son premier long métrage Tears of Kali date de 2004 et se rattache délibérément au cinéma de genre, tout comme Mask (2012) qui est un hommage au Giallo italien. De fait son récit est le plus classique de German angst. Moins surprenant, moins choquant, plus inventif encore que j'ai eu le sentiment que certaines idées auraient pu être plus abouties. Question de forme surtout et d'une image numérique qui peine à retrouver les splendeurs de modèles comme Suspiria (1976) ou Blue velvet (1986).

Le scénario s’attache au personnage d'Eden, un photographe branché en pleine rupture sentimentale, et de sa rencontre avec une mystérieuse prostituée venue de l'Est, Kira. Pour la retrouver, il va se rendre dans un club mystérieux où l'on entre par une grande porte rouge et où l'on se livre à de bien curieuses activités. Club Mabuse, séance photo, pièce interdite, passeur énigmatique, drogue inconnue, jeux sexuels dangereux, yeux bandés, Marschall brasse des figures classiques du genre et les références, mêle les temporalités et joue sur les brusques surprises. Le film intrigue mais la mise en scène a un côté parfois agressif, dans la bande son, dans l'utilisation de la musique électronique, dans la rapidité du montage, qui joue contre, à mon goût, le sentiment de mystère qui serait mieux adapté à la création d'un véritable sentiment d'angoisse. Je reste partagé entre le plaisir de formes familières et le regret d'un style pas toujours assuré. Si la porte rouge est bien présente, elle n'est pas filmée avec tout la part d'étrangeté qu'elle mérite. Quand à l'angoisse qui pourrait être liée à l'autre venu de l'Est, elle n'est pas un moteur de l'action. C'est plutôt dans l'un des brusques réveils d'Eden que l'on trouvera sa pire crainte matérialisée. Mais chut...

German angst n'a pas encore trouvé la voie des salles françaises, ce qui est bien dommage car l’expérience vaut la peine d'être tentée, malgré les réserves que l'on pourra émettre ici ou là. Du fantastique européen qui cherche, parfois trouve, une façon originale d'explorer les faces sombres de son époque, cela me semble rare.

Photographies : Kosakowski Films (site officiel)

15:56 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jörg buttgereit, michal kosakowski, andreas marschall | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

10/07/2015

Kinski en guerre

5 per l'inferno (5 pour l'enfer - 1969) de Gianfranco Parolini et Il dito nella piaga (Deux salopards en enfer - 1969) de Tonino Ricci

Texte pour Les Fiches du Cinéma

Klaus Kinski n'était pas un acteur facile et ce n'est rien de l'écrire. Pour s'en tenir à ce qu'il a donné à l'écran, il est indéniable que sa présence magnétique a marqué tous les films qu'il a joué. Et des films, Kinski en a fait. De tout, le meilleur et le pire, avec l'excès comme règle et la sobriété pour exception. Parfois, le mépris pour certaines bandes purement commerciales, jamais l'indifférence. Question d’énergie. Question de nature. Son corps exprime naturellement l'inquiétude, la fièvre, la folie, la violence. Tout se concentre dans son étrange visage à la fois anguleux et poupon, la sensualité des lèvres charnues à la Mick Jagger, l'arrogance du regard de ses yeux bleus, d'un bleu où l'on se perd. De tout cela, Kinski a su jouer en virtuose tout en restant lucide sur ce que cela signifiait pour lui. Il déclara ainsi que son meilleur souvenir d'acteur, c'était la rencontre à Zagreb avec un petit garçon qui lui avait mimé une scène qu'il l'avait vu jouer dans un film de guerre et où il mourrait devant un tank, la bouche grande ouverte. Cette scène est dans Il dito nella piaga (Deux salopards en enfer) réalisé en 1969 par Tonino Ricci et qui est sortit par les éditions Artus en compagnie de 5 per l'inferno (5 pour l'enfer) signé Gianfranco Parolini sous son pseudonyme favori de Franck Kramer la même année, et dans lequel Klaus Kinski joue également.

Ces deux œuvres font parties d'un filon exploité par les italiens sur une dizaine d'années, suivant le succès de superproductions américaines ayant pour cadre la seconde guerre mondiale comme Where eagles dare (Quand les aigles attaquent - 1968) de Brian G. Hutton et surtout The dirty dozen (Les douze salopards – 1967) de Robert Aldrich. Le manque de moyens handicape ces films le plus souvent fantaisistes et les réalisateurs tentent de compenser par des méthodes éprouvées dans le peplum et le western : personnages baroques, détails farfelus, surenchère dans la violence et l'action, pointes de sadisme et d'érotisme, allusions politiques.

Avec leurs défauts, ces deux films sont assez réussis. Preuve de son élasticité Klaus Kinski y est en alternance dans les deux camps. Pour Tonino Ricci, il est un soldat américain quoique délinquant. Pour Gianfranco Parolini il campe de façon plus attendue un officier SS aussi infect que prévu. Dans le premier il meurt bel et bien le visage halluciné, chargeant comme un démon un tank allemand dans une scène un peu folle pour le plus grand bonheur de l'enfant de Zagreb. Dans le second, il fini rôti sur des barbelés électriques pour la grande joie de tous et sans doute de son partenaire Gianni « John » Garko qui ne pouvait pas l'encadrer.

Il dito nella piaga, littéralement « Le doigt dans la plaie » ce qui est fort éloigné de la roublardise du titre français, a pour héros un fringant lieutenant américain joué par le beau George Hilton, acteur d'origine uruguayenne et vedette de westerns souvent décontractés ainsi que de gialli fort réussi, souvent en compagnie de la sublime Edwige Fenech. Sur le front italien, notre homme est chargé de convoyer deux condamnés à mort. Carr, un voleur et assassin joué par Kinski donc, et Mac Carey, un soldat noir incarné par Ray Saunders, qui après un rude combat a tiré dans le tas, sur les prisonniers et sur son officier qui tentait de le raisonner. Suite à une embuscade, le lieutenant se retrouve tout seul avec les deux condamnés. Par la grâce du scénario de Tonino Ricci et Piero Regnoli, spécialiste du cinéma de genre ayant œuvré pour Riccardo Freda, Lucio Fulci ou Umberto Lenzi, les trois hommes se retrouvent dans un petit village italien où ils vont fraterniser avec les habitants. Et quand s'annonce une colonne allemande, ils vont le défendre dans un combat désespéré.

Ce qui frappe aujourd'hui, c'est la ressemblance entre cette histoire et celle du Miracle at St. Anna tourné en 2008 par Spike Lee dans laquelle quatre soldats noirs se retrouvaient dans la même situation. La dimension politique du film italien est la même puisque à travers le personnage de Mac Carey, c'est son statut de soldat et d'américain noir qui est en jeu, et à une époque contemporaine du mouvement Black Power et de l’assassinat de Martin Luther King. Ricci, dont c'est le premier film, se place dans la continuité des westerns de Sergio Corbucci, Damiano Damiani ou Sergio Sollima, qui faisaient passer un discours critique en prise avec leur époque via des personnages de mexicains. La part d'opportunisme de ces discours est un autre problème, mais elle contribue de façon évidente à donner de l'épaisseur à ces films et un intérêt qui perdure aujourd'hui. Avec ses naïvetés, Il dito nella piaga dépasse la simple histoire d'action guerrière. Carr et Mac Carey vont se lier, le premier avec une jeune femme, le second avec un petit garçon, et ces liens vont les pousser à trouver leur rédemption dans le combat. L'officier de son côté apprendra dans sa chair à être moins rigide en s'attachant à ces deux hommes qu'il devait faire exécuter.

Le film possède en outre une dimension supplémentaire assez originale, une dimension religieuse. L’ouverture se fait sur des paysages grandioses et une musique solennelle tandis qu’une voix off nous rappelle la création du monde « Que la lumière soit » et ce genre de choses. Une façon de remettre l’homme à sa place mais avec la légèreté d’un peplum biblique. Plus avant dans le film, les oppositions entre les trois hommes passeront aussi par la religion. Carr affirme son athéisme tandis que Mac Carey est croyant et lie sa croyance au racisme dont il est victime. Le film use de symbolique, le principe de rédemption pour les deux criminels, l’utilisation de la statue à la fin, l’église comme lieu clef du village. Néanmoins, Ricci manque de temps, parfois de finesse, pour bien exploiter cette intéressante piste.

La réussite du film passe aussi par la mise en scène de Ricci qui joue habilement du contexte pour éviter l'écueil habituel de ces production, la trop grande fantaisie de leurs décors. L'action est située en Italie et Ricci est très à l'aise avec la description du petit village, les maisons de pierre, les oliveraies, les personnages des habitants, les rites et la musique. Tout sonne juste. Le film est en format large avec un beau travail sur les lumières nocturnes de Sandro Mancori à qui l'on doit dans le même genre et la même année les premières scènes nocturnes du Sabata de Parolini. Il y a aussi quelques jolies idées de montage, comme ce raccord sur le gros plan des mains qui permet de passer de l'histoire de Carr à celle de Mac Carey. Je sens que Ricci s'est un peu creusé la tête et je lui en sais gré. La grande bataille finale ne manque pas de souffle et l'enfer se déchaîne avec des tanks qui défoncent les oliviers (ce qui est un véritable scandale) et la statue d'un ange (ce qui fait une jolie scène). Nos trois héros abattent la moitié de l'armée ennemie et Kinski a sa belle mort. La scène finale dégage une certaine émotion et je crois tenir là peut être le meilleur film du genre.