04/11/2013

L'Adèle adulée, c'est pas l'idéal

La vie d'Adèle, chapitres 1 et 2. Un film d'Abdellatif Kechiche (2013)

J'aurais du faire l'effort à Cannes, en mai dernier, et aller voir La vie d'Adèle, chapitres 1 et 2 d'Abdellatif Kechiche, frais du cirque médiatique qui a suivi et qui se poursuit. Frais des dithyrambes qui ont fleurit sur la Croisette et ont semé leurs pétales un peu partout. Frais surtout de la palme d'or, pas tant la récompense mais le fait qu'elle ait été attribuée par le jury mené par Steven Spielberg. Chacun sait ici l'admiration totale que j'ai pour le cinéaste, mais aussi le plaisir que j'ai à l'entendre parler de cinéma, celui de Ford, de Hawks ou de Lean. Et j'ai aimé son regard malicieux quand il a déclaré au soir de la clôture cannoise que c'était « une belle histoire d'amour » que ce film. Je sais bien qu'il y a eu des rumeurs (il y en a toujours) sur son goût personnel pour Soshite chichi ni naru (Tel père, tel fils) de Hirokazu Kore-eda , mais voilà, ce fut Adèle et il ne m'était pas possible de faire l'impasse sur ce film.

Adèle donc. Adèle a une grande bouche, celle de l'actrice Adèle Exarchopoulos qu'elle a toujours ouverte comme l'a développé Buster sur Baloonatic, qu'elle mange, jouisse, dorme ou ne fasse rien. Elle a tout le temps cet air un peu hébété, ici et ailleurs. L'actrice est remarquable parce que cette bouche entrouverte en permanence pourrait vite être agaçante mais qu'elle est finalement touchante, attendrissante et même émouvante, quand bien même toute la symbolique derrière n'est pas des plus légère. Et puis cette bouche est ouverte sur deux incisives un peu grandes et quand Adèle sourit, elle a deux fossettes qui lui donnent un air de ressemblance avec Sandrine Bonnaire époque Pialat, ce que je trouve charmant.

Après, Adèle le personnage, c'est une autre paire de manches. Adèle va au lycée et veut devenir institutrice. Elle rencontre Emma, un peu plus âgée, qui fait les beaux-arts. Le film est le récit de leur histoire d'amour et de leur passion brusque, physique, complète. Adèle devient institutrice, Emma expose ses toiles. Adèle couche avec un collègue. Emma jette Adèle. Fin de l'histoire qui laissera des traces indélébiles. De cette histoire, Kechiche et sa scénariste Ghalya Lacroix isolent quelques moments clefs, les grandes inflexions des mouvements du cœur de la rencontre à la rupture. Je rejoins la chronique du bon Dr Orlof pour évacuer la composante homosexuelle dans le film, alors qu'elle est fondamentale dans la bande dessinée qui l'inspire : Le bleu est une couleur chaude de Julie Maroh. Adèle cherche son identité et pas seulement sexuelle. Elle essaye un garçon, vit sa passion avec Emma, mais provoque leur séparation en couchant avec un collègue. Au final, elle reste seule mais pas sûr qu'elle se soit trouvée. Si elle participe à une gay-pride, elle y danse et crie comme nous la voyons faire plus tôt dans une manifestation politique. Est-celle impliquée, Adèle ? J'en doute. Est-elle homosexuelle ? J'en doute aussi car je la vois toujours un peu « à côté » notamment avec les amis d'Emma, aussi décalée que lors de sa première visite au bar gay.

La remarque vaut pour la composante culturelle abordée par Abdellatif Kechiche qui montre Adèle mal à l'aise avec les choses de l'art au vernissage des œuvres d'Emma (pour laquelle elle a posé) ou lors de la conversation sur les mérites comparés de Klimt et de Egon Schiele. L'influence d'Emma (présentée avec un côté Pygmalion) ne semble pas probante pour des scène qui viennent tard dans leur relation. Pareil pour le côté professionnel. Adèle déclare sa passion pour le métier d'institutrice mais je ne l'ai pas ressenti. Avec les enfants, quand ce métier est devenu le sien, elle reste ailleurs. La première scène à l'école la voit même irritée, maladroite avec ses élèves. Mise à part la lecture du conte, elle ne dégage ni l'assurance, ni la passion que l'on a vu à ses professeurs dans les scènes de lycée du début du film. Alors Adèle ? Le réalisateur a beau nous déclarer que ce film est le portrait d'une jeune fille qui devient une jeune femme, je ne trouve pas cela évident de ce que j'ai vu sur l'écran. Adèle est ailleurs et elle le reste, un personnage un peu terne même si attachant, dépassé par la force de sa passion, une victime d'une certaine façon, et dont on se rend compte à la fin que l'on ne sait pas grand chose d'elle, qu'elle garde son mystère, un mystère que Kechiche n'a pas su ou pas voulu percer. Il y a quelque chose de décevant là-dedans, comme il n'est pas exclu que je n'ai pas compris où le réalisateur voulait en venir.

D'autant que question passion, Kechiche a mis la pédale douce. Nous sommes loin, quand même, des grandes histoires douloureuses d'un François Truffaut. Je pensais en particulier à La femme d'à côté (1981) avec ce côté irrésistible de la passion physique (Quand le personnage de Gérard Depardieu se jette sur celui de Fanny Ardant au beau milieu de la réception). Kechiche a éliminé le côté tragique de la bande dessinée ( Adèle-Clémentine meurt) tout en ayant hésité à le faire. Et ce ne sont pas les performances physiques des deux actrices qui changent la donne. Ces scènes trop commentées ne sont pas si longues que ce qui se dit et il n'y a pas non plus de quoi fouetter un chat (pauvre bête). Quand on lit sous la plume de Fabien Bauman qu'il est « encore possible de se heurter à de l'invu », on se demande dans quel monastère reculé Positif recrute ses critiques. Nous en avons vu d'autres chez Ōshima, Pasolini, Verhoeven, Rollin ou Larry Clark, voire Mickael Hers. Quand à leur utilité... Ces scènes posent juste quelques questions supplémentaires : pourquoi (comment ?) la jeune adolescente un peu fleur bleue a t-elle déjà le sexe rasé et se comporte t-elle d’entrée comme une experte en Kama-Sutra ? Où sont les maladresses des premières fois ?

Fleur bleue... oui, finalement, ce que j'ai préféré c'est paradoxalement le côté romantique très premier degré de Kechiche, premiers regards avec ralentit et musique planante, scène de drague au bar gay joliment dialoguée, premiers effleurements, premier baiser dans le parc, des scènes où passe une vraie complicité entre les actrices. Mais ce parc, cette lumière solaire dorée, ces feuillages frémissants, ce banc, ce couple sur la pelouse, c'est celui de Notting Hill (Coup de foudre à Notting Hill - 1999) la comédie romantique de Roger Michell avec Julia Roberts et Hugh Grant ! Une hypothèse : Abdellatif Kechiche a un véritable talent pour la comédie (le film a du rythme, le sens des situations, des dialogues vifs) mais il ne l'exploite pas, par manque d'intérêt pour le genre. Pas évident de raccorder cette veine aux scènes de lit acrobatiques, aux scènes d'engueulades trop jouées dans la violence. Est-ce que tout ceci ne viendrait pas de la méthode du réalisateur ? Trop de matériel accumulé, trop de pistes suivies, trop d'ellipses qui réduisent de beaux personnages secondaires à de la figuration intelligente (l'ami homosexuel, les parents, gentils mais absents..), trop de bleu systématiquement dans chaque plan, du plus joli (les yeux d'Emma, la robe de la dernière scène) au plus ridicule (la bannière France Bleu dans le parc), de jolies scènes sensibles (le premier baiser donné par Alma Jodorowsky, oui, la petite fille de Jodo) et d'autres lourdement artificielles (la dispute avec les copines devant le lycée). Et une question encore, la dernière : qu'est-ce que c'est que ce film censé se passer dans les années 2000 où l'on ne voit (quasiment ?) aucun téléphone portable dans les mains des adolescents ?

A lire également sur Nightswimming

21:32 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (11) | Tags : abdellatif kechiche | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

29/10/2013

Des visages, des figures

C'est un tout petit film. Cinq minutes filmées par Chris Hilson et montées par Thom Zimny, jointes à la lettre de remerciements que Bruce Springsteen a adressé à son public à l'issue de la tournée Wrecking ball. Hilson et Zimny ont travaillé sur les films des concerts de New-York, Dublin, Barcelone et l'impressionnant London calling – Live in Hyde Park de 2010. Ils savent de façon remarquable saisir la puissance du Boss et de son E-street Band sur scène. Le principe cette fois est tout simple. Des visages le plus souvent en gros plan de spectateurs pris lors des concerts sur l’interprétation habitée, comme toujours, de Dream, baby, dream de Suicide. Des visages au cœur de l'action. Figures de femmes et d'hommes, jeunes et vieux, des enfants, des couples, un groupe d'amis, toute la palette des réactions et surtout des regards. Des regards tournés vers cet homme au charisme unique qui chante, porté par ces regards et soutenu par ce groupe de musiciens, derrière, ce groupe que l'on verra plus tard, visage après visage encore. Un homme porté par sa foi, parce que Springsteen, c'est une histoire de foi. Foi dans la musique, sa musique qui puise à toutes les racines du rock. Foi au sens religieux aussi avec cette dimension issue du christianisme et ses symboles, l'eau du baptême qui coule en ouvrant le film, la posture christique du chanteur qui s'abandonne aux bras multiples de la foule, sa façon de jouer les prédicateurs de la grande épiphanie du rock and roll, la chanson elle même, psalmodiée avec ses nappes sonore, paroles simples reprises encore et encore, et puis les chœurs gospel vers la fin. Come on dream, baby dream...

Pourtant tout ce fatras religieux n'est pas ici ni gênant, ni réducteur. Il est sincère parce que direct. Ce jeu sur le rituel est le vecteur ouvert entre l’artiste et son public et une ferveur authentique répond à l'engagement total du chanteur. Et puis, quand même, toujours cette pointe d'humour et cette simplicité désarmante. Chaque plan de ce film pourrait être démagogique ou racoleur. Pas une seconde ne l'est. Chaque portrait choisi possède sa vérité, chaque personne pèse son poids d'humanité, et quiconque a assisté à un concert de Springsteen, à quelques pisse-froids près, a certainement ressentit cette émotion qui porte et transporte. Il y a dans ces regards l'essence du rapport entre le Boss et son public, cette façon qu'il a face à des foules impressionnantes, de s'adresser à chaque individu. De la même façon, chacun de ses portraits est le notre car nous partageons intimement la même foi. Ou pour faire moins illuminé, nous partageons la même chose avec la même intensité.

Souvent, dans les films de concerts, le public est réduit à une masse mouvante en vénération. Cette fois la caméra plonge dans la foule pour extraire un fragment d'expression qui traduit l'expérience personnelle du concert. Les visages sont beaux, cet homme qui retient ses larmes (il écoute The river ?), le couple âgé dont on peut deviner l'histoire, le petit geste de la femme aux long cheveux frisottés, la petite fille un peu perdue sur les épaules de son père, la joie du jeune couple qui danse... Et nous sommes avec eux, nous faisons partie. C'est cela, les beaux concerts, les beaux films, rendent beaux ceux qui les écoutent, qui les regardent.

A la fin, les plans sur les membres du groupe les unissent aux spectateurs tandis que le Boss remonte sur scène. Puis il y a ce beau plan large sur le groupe en symbiose. Et quand vient, tout à la fin, les visages des disparus, Danny Federici et Clarence Clemmons, et que le visage du grand saxophoniste se fond avec la silhouette de Springsteen qui avance sur scène, décidément, ces cinq minutes sont ce que j'ai vu de plus fort cette année.

08:31 Publié dans Cinéma, Musique | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : bruce springsteen, chris hilson, thom zimny | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

28/10/2013

Lou Reed (1942 - 2013)

09:36 Publié dans Cinéma, Musique | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : lou reed | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

17/10/2013

Élégance

Mississippi Gambler (Le gentleman de la Louisiane). Un film de Rudolph Maté (1953)

Texte pour Les Fiches du Cinéma

Honneur aux armes - Respect au maître

Mark Fallon est un joueur professionnel dans la Louisiane du début des années 1850. Il opère sur ces splendides bateaux à aubes qui glissent, légendaires, sur le fleuve. Aristocrate d'esprit sinon de naissance, il impose une vison honnête du jeu, ce qui ne manque pas de lui attirer de solides inimitiés, mais aussi la fidèle amitié de Kansas John Polly. Fallon rencontre la belle et farouche Angélique Dureau, dont il tombe amoureux sans la savoir promise à un banquier ami d'enfance, de son frère Laurent qui va lui vouer une haine tenace, et de son père Edmond, gros propriétaire de la Nouvelle-Orléans, qui sera lui séduit par les qualités du jeune homme.

Élégance, voici le maître mot de ce beau Mississippi gambler (Le gentleman de la Louisiane) que réalise Rudolph Maté en 1953. Élégance formelle, élégance des personnages et des sentiments décrits. Élégance des costumes et des maintiens, du moindre geste et du plus petit accessoire. Chaque plan du film, soigneusement composé et filmé par Irving Glassberg en un Technicolor à tomber est du velours pour les yeux. Je serais curieux de savoir comment se passait le travail entre Glassberg et Maté qui fut, avant de passer à la mise en scène, un très grand chef opérateur. Plusieurs fois oscarisé, ce qui ne veut pas forcément dire grand chose, il a travaillé pour Ernst Lubitsch, Fritz Lang, Orson Welles, Carl Dreyer, King Vidor et reste à jamais derrière les images de Rita Hayworth retirant les longs gants noirs de Gilda. Avec cela, j'ai un faible pour le cinéma de Maté dans le registre de ce que l'on appelle les petits maîtres américains des années quarante et cinquante. Des réalisateurs qui contribuent à porter les derniers feux du cinéma hollywoodien classique, le plus souvent dans le registre du cinéma de genre, film noir, western, aventures, fantastique... Ils évoluent à la frontière entre série A modeste et série B confortable. On y trouve des personnalités attachantes comme Hugo Fregonese, André de Toth, Jacques Tourneur, Joseph H. Lewis ou Allan Dwan au si bel automne de sa longue carrière. Après des années au sommet de son art de directeur de la photographie, Maté passe donc à la mise en scène avec entre autres deux superbes films noirs D.O.A. (Mort à l'arrivée – 1949) et Union station (Midi gare centrale – 1950), la science-fiction catastrophe de When worlds collides (Le choc des mondes – 1951) et quelques excellents westerns comme The violent men (Le souffle de la violence– 1955) où Barbara Stanwyck reprend son rôle de femme fatale entre Glenn Ford et Edward G. Robinson , génial en patriarche paralysé. Tous ces films ont en commun leur économie de moyens, leur efficacité, le goût des situations compliquées et tendues à l’extrême, et une beauté plastique que l'on attend forcément d'un ancien directeur de la photographie. Ce qui nous ramène à la question initiale des rapports de travail entre Maté et Glassberg. Peut être que tout simplement et en grand professionnel, Maté laissait Glassberg faire son boulot tranquille.

Le résultat est là sous nos yeux éblouis. Mississippi gambler se situe à la Nouvelle-Orléans dans une Louisiane complètement idéalisé, rêvée. C'est un paysage de grandes bâtisses blanches à colonnes, de ces immeubles typiques avec balcons et frises, de majestueux bateaux à aubes glissant sur le « Old'man river » dans la clarté lunaire. Robes à crinolines, larges chapeaux, calèches aux lignes légères, fracs et hauts-de-forme, fines épées et verres de cristal, et puis encore les gants en dentelle que porte si sensuellement le personnage joué par Julia Adams. Formes, couleurs et textures sont rendus avec une infinie délicatesse. On aura beau jeu de souligner l'absence quasi totale des noirs dans cette histoire, comme de la moindre allusion à l'esclavage. Pas même l'image cliché du petit noir dansant au son d'un harmonica sur un quai. La Louisiane de Mississippi gambler est une abstraction, l'expression visuelle de cette élégance au cœur du film. Reste pourtant l’extraordinaire séquence de la danse vaudou. Les héros du film vont s'encanailler avec naturel dans le quartier créole et assistent à la performance de Gwen Verdon, chorégraphe, épouse et collaboratrice de Bob Fosse, dansant un poulet blanc à la main au milieu de mâles superbes et torses nus. Célébration païenne des corps mise en parallèle avec les sentiments réprimés du couple vedette, cette scène est un joli moment de cet érotisme suggéré mais intense dont le Hollywood encore corseté par le code Hays était capable. Avec élégance.

Le récit met en scène une succession de gestes nobles de la part de personnages mus par de nobles passions. La frère faible et la banquier lâche exceptés. Chacun réagit de façon à la fois inattendue et espérée, ainsi des délicats rapports père-fille à l'ombre de la mère disparue, ainsi l'amitié amoureuse entre Fallon et Ann Conant dont il a provoqué le suicide du frère, ainsi cette scène émouvante où Fallon vient annoncer la mort du fils au père agonisant, mort provoquée par une bagarre entre Fallon et Laurent, jaloux. A ce moment, Edmond met au dessus des liens du sang le sentiment de filiation qu'il a pour Fallon, fils de cœur qui est le véritable détenteur des valeurs de l'aristocrate. En filigrane, Mississippi gambler est le portrait de rapports sociaux idéalisés qui sous l'apparence (l'aristocratie sudiste) exaltent des valeurs typiquement américaines communes à tous : compétence (armes, jeu, décoration), courage physique et moral, accomplissement personnel. Les héros sont des hommes et des femmes libres et entreprenants. L'estime que chacun peut porter à l'autre dépasse les barrières de classe, ce qui rend passionnant le rapport entre Fallon et le père fondé sur ce respect des compétences, comme ceux entre Fallon et Kansas John Polly ou Ann Conant. Seuls comptent la droiture et le respect de la parole donnée, ce qui crée des situations dramatiquement passionnantes. L'argent est un moyen, pas une fin et Fallon sait le perdre avec une désinvolture délicieuse.

Pour porter cette noblesse de sentiments, il fallait une distribution de grande classe. Elle l'est. Tyrone Power est le héros parfait dans la lignée de ses compositions en capitaine de Castille, en pirate du Black Swan (Le cygne noir – 1942), capitaine King ou Zorro (détail amusant, il croise dans ce film un second rôle joué par Guy Williams qui sera le fameux Zorro de Disney pour la série télévisée). Il est encadré d'un duo de charme, Piper Laurie piquante façon Scarlett O'Hara en Angélique Dureau, et la délicieuse et délicate Julia Adams personnifiant Ann Conant dont j'ai déjà évoqué toute la sensualité qu'elle a à porter des gants arachnéens. Le reste de la distribution est tout simplement parfait, de John McIntire, pour une fois dans un rôle très sympathique, lui qui fut un si beau salaud pour Anthony Mann, à Paul Cavanagh qui prête sa distinction à Edmond Dureau. Enveloppé de la partition enlevée de Franck Skinner, Mississippi gambler est une manière de chef d’œuvre, l'élégance sur pellicule.

Photographies : © Universal

07:22 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : rudolph maté | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

05/10/2013

Jour de colère

A day of fury (24 heures de terreur). Un film de Harmon Jones (1956)

Texte pour Les Fiches du Cinéma

Patrick Brion ouvre son introduction à A day of fury (24 heures de terreur) dans l'édition Sidonis, par une remarque qui m'a fait grand plaisir. « On me reproche », dit-il en substance, « mon enthousiasme pour les séries B oubliées. Mais regardez la première scène du film de Harmon Jones ! ». Merci monsieur Brion, vous à qui je dois une large part de mon éducation de cinéphile. C'est vrai qu'elle est belle cette première scène de Harmon Jones et que ce modeste western de série B est estimable en tout points et vaut bien des œuvres dont la renommée a mieux traversé les vents du temps.

Efficacité, goût plastique, sens de l'espace et du suspense, simplicité, cette première scène s'organise autour d'un décor de roches encaissées et d'une cascade. Un cavalier, puis un autre en sens inverse. Une embuscade. Le premier cavalier sauve la mise au second en abattant son adversaire à travers sa veste. Quasiment aucun dialogue, mais une situation forte aux retournements surprenants et des regards qui créent le mystère. Le premier cavalier répond au curieux nom de Jagade (Titre alternatif du film aux USA). Un carton introductif nous a parlé des hommes de l'Ouest vivant par le colt et que la civilisation a repoussé toujours plus loin. C'est un des grands thèmes du western que l'on retrouvera de John Ford à Sergio Leone. Jagade est l'un de ces hommes et s'il est là, ce n'est pas par hasard. Face à lui, Allan Burnett est un marshal, grand, droit et intègre. Il doit se marier dans la journée mais comme il fait bien son boulot il était partit traquer un truand avant. Très vite se nouent les fils du drame : la promise, la belle Sharman Fulton, est l'ex-maîtresse de Jagade. Et ce dernier, en sauvant le marshal, en fait son obligé. Débarquant dans la petite ville bien nommée de West-End, Jagade entend régler un compte obscur en bouleversant sa tranquillité. On pense par moments au principe de High plains drifter (L'homme des hautes plaines – 1973) de Clint Eastwood. L'union de l'homme de la loi et de l'ancienne fille de saloon est symbolique de l'évolution de la cité : de l'Ouest sauvage et libre à la civilisation policée mais refoulée et hypocrite. Jagade va faire éclater ce mince vernis. Du coup la confrontation avec Burnett est inévitable.

Le scénario de James Edmiston (c'est son premier) et Oscar Brodney (vieux routier hollywoodien qui a signé l’adaptation pour l'écran de Harvey (1950) avec James Stewart et son lapin) développe cette situation séduisante avec brio et la mise en scène de Harmon Jones l’orchestre de main de (petit) maître. Le film multiplie les confrontations et les coups de théâtre, faisant varier avec subtilité les rapports de force jusqu'au règlement de comptes final. Sa force, c'est une belle galerie de personnages dont les évolutions sont assez travaillées pour les rendre attachants. Du moins intrigants. Ainsi le prêtre qui va prendre la tête dune bande de lyncheurs avant de prendre conscience qu'il a renié les préceptes de sa foi et va se ressaisir de belle façon. Ainsi l'institutrice à la fois fascinée et répugnée par les manières de Jagade au point d'en perdre la raison. Ainsi ce jeune garçon impulsif qui admire trop le pistolero et fera les frais de n'avoir pas compris qu'il n'était qu'un pion dans son jeu.

C'est toute la ville qui est prise dans ce jeu et Harmon Jones a l'intelligence de ne pas en révéler toutes les motivations. Quel est ce fameux compte que Jagade a à régler avec West-End ? Domine-t'il vraiment Sharman quand il arrive à lui faire remettre sa belle robe rouge, emblème de son passé ? Le réalisateur cultive l’ambiguïté et focalise sur l'affrontement entre Jagade et Burnett qui cristallise les choix de tout le monde. Il y a ceux qui apprécient le vent de liberté que fait souffler l'homme de l'Ouest sur la ville, cette ville où l'on s'ennuie car le saloon est fermé le dimanche et les filles ont été chassées de la ville. Il y a ceux qui sont prêt à tout pour conserver cette tranquillité au prix d'un ordre moral étouffant. Et il y a ceux qui voient voler en éclat leurs arrangements de bons bourgeois aimant à s'encanailler (ou à trafiquer) sous une façade respectable. Ce ne sont pas les moins dangereux. Mais ils sont une arme pour Jagade qui est bien renseigné sur les turpitudes des uns et des autres. Joueur d'échecs chevronné, il manipule au point que l'on ne sait plus que penser de lui. Fin psychologue, il sait faire ressortir les pulsions les plus personnelles de chacun : le désir refoulé de l’institutrice, les doutes du prêtre, la violence du jeune Billy. La force du marshal, c'est de conserver la tête froide au milieu de toutes ces passions libérées, lui qui semble bien étranger à ce panier de crabes et le seul à posséder une intégrité véritable.

Efficace, Harmon Jones arrive à concilier ce minimum psychologique à la rapidité de la série B et à l'action inhérente au genre. Il limite les décors à quelques lieux clefs (Le saloon, l'église, la grange), à l'exception de la première scène. Il orchestre les mouvements d'un lieu à l'autre, accompagnant les mouvements des personnages ou de la foule, chacun de ces mouvements correspondant à une nouvelle montée dramatique. Harmon offre de belles scènes, inventives au niveau visuel comme la découverte impressionnante du corps pendu dans la grange où celle qui voit Billy chassé du saloon pour aller à sa perte. La photographie de Ellis W. Carter qui a beaucoup travaillé pour le cinéma de genre, en particulier le fantastique, est soignée sur les scènes nocturnes. Il y a de belles compositions avec un sens de l'espace remarquable (la première scène, le duel final) fonctionnant sur les différences de niveaux et les oppositions géographiques (l'église est quasiment face au saloon). Utilisation poétique de la couleur aussi avec cette fameuse robe rouge, une manière qui fait penser un peu à la façon de faire dans le Johnny Guitar (1953) de Nicholas Ray. L’interprétation est à la hauteur même s'il n'y a pas de vedette d'envergure. Elle est dominée par Dale Robertson en Jagade, veste de peau et regard intense, opposé à la stature massive de Jock Mahoney en Burnett. Mahoney, cascadeur fameux, sera plus tard un aimable Tarzan. Ici, il est parfait de présence et de force tranquille. Le duo fonctionne parfaitement avec entre eux la belle Mara Corday, héroïne du Tarantula (1955) de Jack Arnold, croisée chez King Vidor dans le superbe Man without a star (L'homme qui n'a pas d'étoile – 1955) avant de terminer sa carrière pour Clint Eastwood. Mara Corday donne la profondeur nécessaire à son personnage avec beaucoup de classe. La robe rouge, quoi ! Les seconds rôles sont impeccables, en particulier John Dehner dans le rôle du prêtre tenté par la violence, Sheila Bromley en tenancière entre deux âges dont les joues reprennent un peu de rouge avec la venue de Jagade, et Dee Carroll dans le rôle difficile mais original de institutrice Miss Simmons. Coïncidence, elle a un tout petit rôle dans Tarantula.

Anti-héros fascinant annonçant tant le western dit moderne que le western italien, Jagade incarne le vieil Ouest, violent mais vivant, qui doit une nouvelle fois, la dernière, s'effacer devant la marche de la civilisation. A day of fury est une œuvre à découvrir, jolie pièce d'une collection Sidonis de plus en plus impressionnante pour les amateurs du genre. Et comme le dit Patrick Brion, ce n'est juste un caprice de vieux cinéphile.

A lire aussi sur DVD Classik

Photographies DR Universal

19:45 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : harmon jones | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

03/10/2013

1958 en 10 (autres) films

1959 est bientôt là et Zoom Arrière vient de fêter son premier anniversaire. Voici néanmoins et pour votre plus grand plaisir (j'espère), dix autres films de 1958 qui s'est vu dominer par d'indéniables chefs d’œuvre signés Welles, Sirk, Mann, Walsh, Bergman et quelques autres. Belle année de cinéma encore, qui a vu également Sinbad ferrailler avec le squelette animé par Ray Harryhausen, un ascenseur récalcitrant sur un air de Miles Davis, les vikings comme si vous y étiez, Gene Kelly dans le monde de la mode, un inédit fort sensuel de Bergman, Moïse ouvrant la mer rouge, une partie de pêche mémorable, le retour du baron chirurgien sous les traits de l'élégant Peter Cushing, Robert Mitchum traquant le sous-marin teuton (dans un autre film la même année, c'est Clark Gable qui est dessous), et Glenn Ford en éleveur de moutons habile au six-coups. Photographies DR piquées un peu partout.

22:22 Publié dans Blog, Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : nathan juran, louis malle, richard fleischer, yves robert, george marshall, ingmar bergman, george cukor, cecil b demille, dick powell, terence fisher | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

18/09/2013

Il sentait bon le sable chaud...

Beau Geste. Un film de William Wellman (1939)

Texte pour Les Fiches du Cinéma

"L'amour d'un homme pour une femme croît et décroît comme la lune. Mais l'amour d'un frère pour un frère est immuable comme la parole du Prophète"

J'adore les films coloniaux mis en scène par Hollywood dans les années trente. Qu'ils suivent les pas de Rudyard Kipling en Inde ou ceux des légionnaires français dans les déserts africains, ils servent d'abord de cadre au romanesque et à l'Aventure sans s'encombrer, comme leurs équivalents français ou britanniques, de véracité, de justification ou de propagande. A l'exception de celle des valeurs individualistes américaines. Errol Flynn, Gary Cooper, Cary Grant, sont les héros plus grands que nature de ces films, forts et courageux, décontractés et déterminés. Ils sont ce que l'on a pu rêver vouloir être. Ils ouvrent grand les portes de l'imaginaire. Ils sentent bon le sable chaud et sont aimés avec passion par des femmes aussi sublimes que Marlène Dietrich. Pourtant rien ne remplace chez eux l'amitié et la fraternité virile, valeurs exaltées jusqu'au sacrifice. Il y a quelque chose de troublant et d'excitant dans ces récits, d’excitant parce que troublant. La frontière entre le bien et le mal y est si clairement tracée. La voie de l'honneur y est pavée de certitudes. Et si l'on y regarde attentivement, l'autochtone n'existe pas vraiment. Il est une menace diffuse, souvent invisible comme dans The lost patrol (La patrouille perdue– 1934) de John Ford. Il sert de révélateur aux sentiments des personnages en conditionnant leurs actes. Dans ces contrées à l'exotisme exubérant, le contexte historique et politique est soigneusement mis de côté. Seuls comptent les mouvements de l'Aventure et des passions.

Beau Geste est à l'origine un roman de Percival Christopher Wren paru en 1924. Beau est le prénom de l'aîné des trois frères Geste, adoptés par une vieille famille anglaise dont la fortune consiste en un superbe saphir, le « Blue Water ». Beau Geste joue sur l'expression française, ce qui fait chic, mais résume parfaitement l'enjeu du film. C'est le récit de beaux gestes. Pour éviter que le joyau ne soit vendu pour éponger des dettes, Beau dérobe le saphir. Je passe les détails. Les deux autres frères, Digby et John, sont solidaires. Beau quitte la demeure et s'engage dans la légion étrangère avec Digby. John suit. Les voici en plein désert à lutter contre une discipline rude, un sergent sadique, un environnement hostile et des autochtones qui ne le sont pas moins. L'un des frères (je ménage le suspense) a une fascination pour les funérailles viking. Elles lui seront offertes en plein désert au prix des plus grands risques.

Cette histoire romanesque au possible a été adaptée plusieurs fois au cinéma, en 1926 par Herbert Brenon, en 1966 par Douglas Heyes, et d'une façon tout à fait particulière en 1977 par le merveilleux et regretté Marty Feldman qui s'offre une scène avec Gary Cooper. Cooper qui tient le rôle titre dans la version de 1939 qui nous intéresse ici et qui est signée William Wellman pour la Universal. Cooper qui était rôdé au rôle puisqu'il est l'inoubliable partenaire de Marlène Dietrich dans Morocco (1930) et que c'est pour lui qu’elle abandonne tout, le suivant pieds nus dans le sable (chaud), ce qui est sublime ou alors ce mot ne veut plus rien dire. Cooper est aussi l'héroïque Alan McGregor dans Lives of a Bengal lancer (Les trois lanciers du Bengale – 1935) déjà au cœur d'un trio très masculin. Le rôle de Beau est l'un de ceux qui ont participé à son mythe. Sa carrure, son regard franc et clair, son laconisme, font merveille. Il est entouré de Ray Milland dans le rôle de John et de Robert Preston dans celui de Digby. C'est le remarquable Brian Donlevy qui interprète le très affreux sergent Markoff. Donlevy avec son nez d'aigle et ses petits yeux sombres a quelque chose d'un Lee Van Cleef de l'époque et a joué quelques méchants mémorables (mais pas que) notamment chez De Mille. On remarquera parmi les légionnaires les visages de J. Carrol Naish, Albert Dekker et Broderick Crawford, ainsi que le tout jeune Donald O'Connor en Beau enfant, lui qui sera le partenaire inoubliable de Gene Kelly dans Singin in the rain (Chantons sous la pluie– 1952) et une star de comédies musicales. Pour terminer la revue des troupes de ce film puissamment viril, la présence féminine est assurée par la jeune Susan Hayward qui joue la cousine des frères Geste, amoureuse de John, mais dont le rôle est très réduit.

Le film est construit sur une énigme qui ménage son suspense jusqu'au final. Il y a un intéressant glissement qui relègue au second plan la question de savoir qui a dérobé le fameux saphir. Beau Geste s'ouvre sur les murailles du fort Zinderneuf (Les noms français de ce film sont pittoresques, il y a un De Beaujolais!). Dans une ambiance quasi fantastique, une colonne découvre la garnison massacrée, quoique les hommes soient tous en poste sur le rempart. Les deux hommes successivement envoyés en reconnaissance disparaissent sans un bruit. Puis l'on remonte dans le temps et en Angleterre pour découvrir les Geste enfants avec leur cousine, et leurs puissants rapports affectifs. Se révèle aussi cette fascination de l'un des frères pour le rite funéraire viking. Ces moments d'enfance sont traités par Wellman avec délicatesse avant qu'il n'enchaîne sur les événements qui, une fois adultes, mènera les trois frères jusqu'aux sables du désert. Puis retour aux murailles du fort.

Beau Geste est un pur produit de prestige des studios américains de la grande époque. 1939 est une année exceptionnelle qui culmine avec Gone with the wind (Autant en emporte le vent) suivi d’œuvres majeures signées Lang, Ford, Hawks, Walsh, Lubitsch et tant d'autres. Le film bénéficie des contributions artistiques de grands noms comme Max Steiner à la musique (héroïque et tout ce que l'on veut), Archie Stout et Theodor Sparkuhl pour la photographie (noir et blanc envoûtant, irradiant de lumière dans les extérieurs, vibrant d'ombres sophistiquées dans les intérieurs, surtout pour les gros plans de visages), la fameuse Edith Head aux costumes (huit oscars, un record féminin). Wellman filme avec ampleur son aventure, comme il le fit dans d'autres films magnifiques, avec ce sens du temps tout à coup suspendu qui valorise une expression, un geste, un instant que l'on veut conserver précieusement. Il joue sur l'exotisme des formes arabisantes, sur les étendues infinies de sable avec le petit fort posé sur l'horizon en contraste avec les intérieurs sombres, multiplie les mouvements sophistiqués de caméra pour découvrir l'espace (l'exploration du fort) et sur la richesse des cadres. Beau Geste est un de ces objets du cinéma triomphant, sûr de lui et de son spectacle total, exhalant parfois naïvement des valeurs issues des légendes et des récits de chevalerie, adaptées pour une Amérique qui avait foi en son destin. Indifférence ou irritation, on peut simplement se laisser aller à respirer l'air pur du désert et laisser le vent emporter tout.

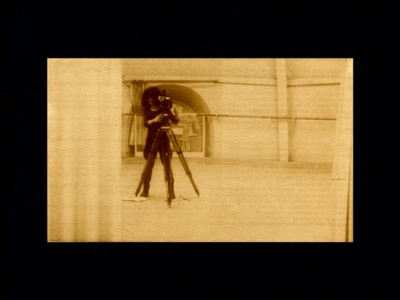

William Wellman (à gauche) et l'équipe de tournage du film

Photographies : © Universal et A Certain Cinema

16:04 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : william wellman | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

15/09/2013

Viens petite fille dans mon comic strip (Barbarella)

Barbarella (1968), un film de Roger Vadim

Texte pour Les Fiches du Cinéma

Tel que je le vois, le cinéma de Roger Vadim a eu son importance historique et sociologique. Rattaché par la bande à la Nouvelle Vague, un peu comme Claude Lelouch, il aura contribué à bousculer certaines représentations, celle de la femme en particulier quand il dévoile les fesses de Brigitte Bardot. Mais son importance cinématographique est des plus relative. La forme reste chez lui bien sage, souvent plate. De ses audaces visuelles, il est bien difficile de démêler la part de sincérité de celle du calcul. Comme François Truffaut, Claude Chabrol ou Jean-Luc Godard, Vadim aura fait tourner les femmes de sa vie. Mais contrairement à eux, il ne leur aura pas offert des personnages sublimes et bouleversants pour qu'elles expriment leur talent, mais plutôt un cadre glacé et sophistiqué, un peu roublard aussi, pour y exposer leur personnalité et leur physique. Plutôt que de belles scènes, il compose des images chic où ce qui compte, c'est comment cadrer de façon à montrer le maximum tout en cachant l'essentiel. Pour l'écrire autrement, comment montrer la nudité des très belles Brigitte ou Jane tout en disposant stratégiquement draps, fourrures ou la tête de Jean-Louis Trintignant.

Barbarella, que Vadim réalise en 1968 pour le producteur Dino De Laurentiis qui en a fait bien d'autres, me semble typique de sa manière. Le film s'inspire de la bande-dessinée de Jean-Claude Forest parue dès 1962 et éditée en album par Éric Losfeld en 1964. Science-fiction poétique et érotique tout à fait magnifique, c'est une œuvre clef de la reconnaissance de la bande-dessinée pour adultes. Vadim est dans sa période Fonda, Jane qu'il a épousé en 1965, et quand De Laurentiis lui propose l'adaptation de Barbarella, il fera d'elle son héroïne intergalactique et sexy. Chargée d'une mission improbable par le président de la Terre, Barbarella part aux confins de l'espace pour vivre des aventures sexuelles plaisantes (Avec Ugo Tognazzi en fourrure, John Philip Law en ange, Anita Pallenberg en reine noire, David Hemmings en révolutionnaire maladroit, savoureux) ou gentiment douloureuses (Jolie scène avec les poupées aux dents acérées, le supplice des perruches, l'orgasmotron, machine « excessive » du docteur Duran Duran).

Si Vadim respecte l'imagerie de Jean-Claude Forest, qui participe d'ailleurs avec plaisir au film en travaillant sur les décors, il se retient très fort sur le fond et surtout sur la dimension authentiquement érotique de la bande-dessinée. Là où Barbarella est bien souvent mise à nu avec ce naturel qui la rend scandaleuse à l'époque, Jane Fonda dans son incarnation, mis à part le sympathique strip-tease en apesanteur du générique, est toujours cadrée de façon pudique dans des situations que le réalisateur veut excitantes mais qui ne sont jamais audacieuses. Une position difficilement tenable, comme Barbarella engoncée dans l'orgasmotron jusqu'au cou. Sa vision de l’œuvre est trop pétrie d'un second degré qui espère suppléer à l'érotisme novateur du travail de Forest. C'est au final assez frustrant pour le spectateur qui a pensé un instant être pris pour un adulte.

Cette réserve d'ordre général émise, le film est néanmoins plaisant de par son côté kitsch appuyé, son ancrage dans le style pop des années 60 qui s'inscrit bien entre le Danger Diabolik (1966) de Mario Bava (avec aussi John Philip Law), le Casino Royale collectif de 1966 et les comédies anglaises de Richard Lester, voire le Giulietta degli spiriti (Juliette des esprits - 1965) de Federico Fellini. Couleurs pétantes, effets psychédéliques (on pense à ces lampes où s'ébattent des huiles colorées), délires de décorateurs et de stylistes (Paco Rabanne a créé les costumes de l'héroïne), musique pop et chanson à l'avenant, Barbarella est de son époque. Le spectacle est daté mais c'est ce qui lui donne sa relative valeur aujourd'hui. Si la mise en scène de Vadim n'a rien de remarquable (le film va « piano », sans audaces dans le montage ni délire dans les mouvements, un peu ennuyeux sur la distance), l'album d'images est souvent réussi : Barbarella volant dans les bras de l'ange Pygar, la chambre de la reine noire aux parois mouvantes, les poses façon magazine de Fonda. Fonda, justement, c'est la bonne idée de Vadim de l'avoir imaginée en Barbarella, elle qui n'était pas très enthousiaste. Elle est alors au sommet de sa beauté et sa composition est tout à fait délicieuse, mélange de candeur, d'aisance dans les situations les plus incongrues et d'érotisme léger comme un vent de l'espace. L'ovale particulier de son visage, ses grands yeux ou passe l'ombre bleu-acier de ceux de son père, elle est à la mesure de l'icône qu'elle incarne et qui s'est imposée sur la durée au sein d'un objet amusant, coloré, mais un peu trop aseptisé.

Barbarella garde tes bottines

Et viens me dire une fois pour toutes

Que tu m'aimes, ou sinon

Je te renvoie à ta science-fiction

Qui est in qui est out de Serge Gainsbourg

Photographies : 1Kult et DR

19:09 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : roger vadim | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

11/09/2013

Chacun pour soi

Ognuno per sé (Chacun pour soi). Un film de Giorgio Capitani (1968)

Texte pour Les Fiches du Cinéma

Il y a une scène particulièrement excitante dans Ognuno per se (Chacun pour soi) de Giorgio Capitani, titre inaugural de la collection de westerns italiens chez Artus Films. Les quatre héros arrivent dans un village abandonné : grandes bâtisses blanches en ruine, traces d'incendie, d'anciens combats, une ambiance mexicaine du côté d'Alméria. Le groupe fait halte. Musique de désolation signée Carlo Rustichelli, et le bruit du vent. Soleil de plomb. Pour ces quatre professionnels, l'instinct ne trompe pas, il va se passer quelque chose. Un cigare encore fumant, une ombre, sont autant de signes. Les quatre hommes se déploient dans le décor sous la caméra de Capitani qui orchestre la montée de la tension : mouvements circulaires, zooms rapides, soudains débrayages d'espace, le cinéaste a assimilé la grammaire définie par Sergio Leone. Les pas mesurés des hommes, le claquement des sabots des chevaux, les jeux de regards qui tentent de percer les façades. On se positionne et tout à coup, incongru, sublime, l'un des hommes improvise quelques pas de danse. Joie. Et puis, sur un cliquetis de fusil, tout s'accélère. C'est pour ce genre de scène, ce ballet de pur cinéma, pour ces pas de danse, cette poussière et cette chaleur, que le western italien continue de me transporter et que j'ai aimé Ognuno per se.

Cette belle scène, digne des grands maîtres du genre, n'est pas la seule à procurer un intense plaisir à la vision du film. C'est pourtant la seule incursion de Giorgio Capitani dans le genre, lui qui est plutôt spécialisé dans la comédie, et pas toujours des plus légères. S'inspirant délibérément du classique de John Huston, The treasure of the Sierra Madre (Le trésor de la Sierra Madre - 1948), le scénario est signé par rien moins que Fernando Di Leo qui avait alors déjà collaboré à quelques grands classiques du genre pour Leone, Sergio Corbucci ou Duccio Tessari avant de passer plus tard à la réalisation avec quelques polars qui feront date. Ognuno per se est donc le récit de cette folie de l'or qui détruit les hommes. Sam Coper et son associé ont trouvé un filon. L'associé voulant le doubler, Cooper l'emmure dans la mine. Attaqué au cours du long voyage vers la ville, il cherche de nouveaux partenaires pour retourner chercher de l'or. Il embarque son neveu, Manolo, jeune et fringuant pistolero. Mais celui-ci lui impose un étrange pasteur, Bret le blond, qui a une étrange emprise sur le jeune homme. Du coup Cooper, un peu paranoïaque, complète son équipe avec un vieil ami, Mason. Les voilà partit, mais d'entrée le doute règne. Manolo et Brent constituent un couple bien étrange, entretenant une relation sado-masochiste tordue aux sous-entendus homosexuels. Et Cooper, tout en réclamant à tout vents la confiance est bien le dernier à l'accorder. Di Leo et Capitani travaillent ces relations complexes exacerbées par le milieu hostile et les événements violents. Paysages désertiques et rocailleux, menace permanente des bandits, dureté du travail, la troupe maintient vaille que vaille un semblant de cohésion, mais elle se disloque à mesure que le but, l'or, se rapproche, jusqu'au dénouement implacable comme il se doit.

Mais revenons au plaisir puisqu'il est au cœur de ce cinéma de genre. Ognuno per se c'est d'abord le plaisir d'une histoire connue que l'on aime à se faire raconter encore, une trame légère sur la quelle peuvent se greffer des variations originales, comme ces pas de danse, comme cette relation entre Manolo et Bret. Comme aussi le récit du premier voyage effectué en une dizaine de minutes sans aucun dialogues. C'est le plaisir des acteurs qui nourrissent cette histoire. Il y a ici deux paires de choix avec lesquelles Capitani joue sur une double opposition, le contraste et la complémentarité. Deux acteurs américains plutôt classiques : Cooper est joué par Van Heflin, le fermier de Shane(1953) de George Stevens, au jeu plutôt intérieur pour un personnage enfermé dans ses obsessions. Mason est joué par Gilbert Roland, fine moustache de séducteur qu'il a portée chez Anthony Mann, Raoul Walsh ou André de Toth. Son jeu à lui est décontracté, léger, c'est lui le personnage le plus sympathique du lot, et c'est lui qui danse sous le regard des fusils. Face à eux, un couple d'icônes du western à l'italienne : le beau George Hilton, tout un poème, encore dans les premières années d'une carrière prolifique. Grand, solide d’apparence, il se débrouille très bien pour montrer la faiblesse intérieure de Manolo mal dissimulée sous le baratin et le charme du baratineur. C'est que face à lui, le prêcheur blond est joué par Klaus Kinski avec ses yeux bleus presque transparents et son visage fou. Kinski est d'autant plus inquiétant (si cela est possible venant de lui) qu'il ne fait et ne dit presque rien pendant la première partie du film. Il se contente de subjuguer Hilton comme le cobra sa proie, l’humiliant, le dominant, le réduisant à l'impuissance. Dans une scène partiellement coupée, Brent met au pas Manolo qui avait pris une initiative et achève sa leçon en lui retirant son cigare de la bouche pour lui écraser sur la main. Quel beau couple !

Si l'on sent dans cette atmosphère virile, violente et viciée, les goûts du scénariste Di Leo, la mise en scène de Capitani se montrer à la hauteur, à la fois dans l'utilisation des règles du genre et dans l'invention visuelle : sens de l'espace, dilatation du temps, goût du détail (le baquet où tombe l'eau dans la première scène), composition soignée des scènes d'action (le montage est de Roberto Cinquini qui avait monté le Quien Sabe ? (El Chuncho - 1966 de Damiano Damiani), musicalité des scènes soutenue par une partition enlevée. Le film révèle une fascination pour la dureté de la nature humaine et ce goût auto-destructeur pour l'aventure « dont on ne retire que le plaisir d'en être sortit vivant ». Capitani a également assez de décontraction vis à vis de la vraisemblance qu'il sait faire s'effacer devant le spectacle, ce spectacle exacerbé, aux aspirations grandioses et violentes, aux caractères plus grands que nature qui rattachent si plaisamment (pour les films les plus réussis) le western italien à l'opéra et à la tragédie.

Photographies : Spaghetti-western.net et capture DVD Artus

A lire :

La chronique du bon Dr Orlof

A lire aussi sur : Vamos a matar

10:25 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : giorgio capitani | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

07/09/2013

Avant l'orage

Trois de Saint-Cyr (1939). Un film de de Jean-Paul Paulin

Sommes-nous défendus ? (1938). Un film de Jean Loubignac

Texte pour Les Fiches du Cinéma

Initiative originale de la part des Documents Cinématographiques que de réunir autour d'un même thème documentaires et fictions, agrémentés de bonus. Chaque ensemble permet de croiser les regards et de s'immerger dans une histoire comme dans l'Histoire. La France et son armée nous ramène aux années 1938/1939, juste avant la déflagration mondiale, pour y prendre le pouls du moral des troupes françaises. Et ce moral, chef, est bon.

Sommes nous défendus ? est la pièce documentaire centrale réalisée en 1938 par Jean Loubignac, un réalisateur qui s'orientera par la suite vers comédie avec la série des Piédalu joué par la vedette de radio Ded Rysel, et le spectacle des Branquignols Ah ! Les belles bacchantes (1954). Il compose ici un pur film de propagande, et je n'ai rien contre, qui en bon film de propagande est révélateur à la fois par ce qu'il montre et par ce qu'il ne montre pas. Par l'image qu'il projette du pays et de son état d'esprit. Et il est passionnant de comparer cette image à celle qu'en a donné l'histoire, y compris dans ses évolutions. Avançons un peu. Le 10 mai 1940, Hitler déclenche la campagne de France en contournant la ligne Maginot par le nord et la Belgique. En deux mois, les français et les anglais sont défaits. La séquence s'achève sur l'évacuation de Dunkerque. L'histoire officielle, celle de Pétain comme des gaullistes, retiendra la débandade d'une armée mal préparée, mal équipée, mal encadrée, et l'exode des populations civiles. Les travaux actuels tendent à réévaluer la partie militaire et notamment l'esprit combatif français.

Sommes nous défendus ? va dans ce sens qui propose le portrait d'une armée moderne, bien équipée, bien entraînée et sur le qui-vive. Les trois quart du métrage sont constitués d'une longue revue façon défilé où se succèdent chars, avions, marine, infanterie, artillerie, génie, tous les corps imaginables, y compris les modernes sous-marins et un porte-avion flambant neuf. Les scènes en montagne sont assez belles. On note que les troupes coloniales sont bien mises en valeur, sans condescendance. « Nous vaincrons parce que nous sommes les plus forts » proclamait Paul Reynaud en 1939, repris sur une affiche de l'époque. Ce film met en avant une France sûre d'elle même, adossée à son vaste empire colonial et à ses alliances. Si l'on compare aux films contemporains Allemands ou Soviétiques, on ne retrouve ni lyrisme, ni agressivité, pas plus d'ailleurs qu'une grande créativité sur le plan formel. La France de Loubignac est une force tranquille, pacifique (on sort des accords de Munich) mais résolue. Résolue à quoi ? C'est dans le titre : à se défendre. La doctrine de 1939, celle qui prévaudra lors de la « drôle de guerre », c'est la défense. Symboliquement, le film donne la part belle à la fameuse ligne Maginot, ensemble de fortifications alors dernier cri (électricité, trains, hôpital, équipements de pointe). Les images d'archives sont magnifiques et nous font pénétrer dans ce monde souterrain. La France entend rester tranquille derrière ses frontières. Et malgré la limpidité de la menace évoquée, l'Allemagne n'est jamais nommée, ni encore moins, comme dans certains films américains contemporains, la menace idéologique des dictatures.

Si le catalogue des forces nationales est un peu longuet, la scène d'ouverture est remarquable. Le titre est une question mise en scène dès la première minute. On y découvre la France aux champs, pays rural et petit bourgeois, la figure du paysan laboureur est exaltée. Le vent se lève, l'orage menace. Les portes et les volets se ferment, les serrures claquent, succession d'images expressionnistes. La France éternelle a peur ! On se croirait dans un film fantastique. La tension se relâche et nous voici... au bistrot. Pastis, jeu de cartes, pas de femmes. Il y a les visages de seconds rôles aimables comme Aimos ou René Génin. La question est posée et c'est un journaliste joué par le dynamique René Lefèvre qui y répond, introduisant la partie didactique. On est saisi aujourd'hui de ce portrait du pays sans ouvriers, ni banlieues, ni grandes villes , ni intellectuels, ni entrepreneurs. On ne verra pas d'autres usines que celles d'armement. Des images qui évacuent tout ce que portait le cinéma du Front Populaire, celui de Clair, Carné, Renoir, Duvivier. Un portrait édifiant qui tient dans cette phrase de la chanson à succès de Ray Ventura : «Les v'là tous d'accord, quel que soit leur sort, ils désirent tous désormais qu'on nous foute une bonne fois la paix ! ».

Sortit en 1939, Trois de Saint Cyr est une réalisation de Jean-Paul Paulin qui n'a guère laissé de souvenir dans l'histoire du cinéma français. Le film est divisé en deux parties bien distinctes. La première raconte la première année de formation des élèves officiers, les « bazars », de la prestigieuse école militaire de Saint Cyr. Nous suivons le jeune Jean Le Moyne , engagé contre l'avis de son père, et son amitié avec deux officiers, le dynamique Pierre Parent et Pierre Mercier qui est amoureux de sa sœur, Françoise. Le film a été tourné sur place avec le soutient total de l'école, d’où un certain intérêt documentaire avec la participation des élèves pour les scènes de défilés. Il reste néanmoins dans la tradition bien française du film de caserne et l'on verra par exemple le jeune (et maigre) Jean Parédès mesurer la cour avec une allumette. Le scènario-prétexte enfile quelques clichés du mélodrame. Le Moyne et Parent viennent de familles aisées, Mercier est pauvre et s'occupe de sa mère. Le père réticent sera convaincu par un solide sermon du commandant. Parent et Mercier sont construits en opposition, le premier plein d'humour, peu à cheval sur le règlement, arrangeant avec les hommes, le second rigide et concentré, cachant sa sensibilité sous des dehors secs. Tous les deux aiment Françoise, mais elle n'aime que Mercier et Parent saura s'effacer avec élégance. Tout le monde a le cœur gros comme ça. L'armée est le creuset républicain idéal où s'effacent les différences de classe pour assurer l'intérêt national. Là encore, un cours de stratégie évoque les menaces « venues du nord-est », sans jamais citer l'Allemagne. Trois de Saint Cyr exalte une armée professionnelle et de sang froid, sûre de sa valeur qui est celle de ses hommes. On n'y déploie pas de la technologie guerrière mais des qualités de chef.

La seconde partie met nos trois héros en situation dans la Syrie en proie à l'agitation. C'est loin, c'est plus diplomatique. Le film devient l'une de ces aventures militaires coloniales dont le cinéma des années trente était friand. Ce n'est pas Lawrence of Arabia (1962), mais les murs blancs des forts sur l'espace ouvert du désert sont photogéniques. Le film se fait plus belliqueux et cette partie met en valeur l'esprit combatif et de sacrifice. Plus agaçant, l'arrogance des nos braves officiers envers les autochtones (« Tu doutes de la puissance de la France ? » balancé à un chef de tribu). Sévère mais protectrice, la France assure son destin. Là-bas comme ici, nous sommes bien défendus.

Mais au-delà de tout cela, le grand intérêt du film réside en la présence de l'acteur Roland Toutain. Je l'adore. Athlétique, bondissant, il est cascadeur (en particulier aérien) puis jeune premier, l'ami de Joseph Kessel et Jean Mermoz. Le visage aimable, rond, il émane de lui une immédiate sympathie. Il aurait été un Tintin parfait si l'on avait pensé à adapter les bandes dessinées de Hergé dans les années trente. Il sera Rouletabille, le journaliste débrouillard de Gaston Leroux dans les adaptations de Marcel l'Herbier. Dans ses films, il saute, se suspend dans le vide, cours, cabriole, et avec toujours une étonnante décontraction. Son Parent est tout à fait dans la lignée et ce n'est pas le moindre de ses paradoxes qu'un an après ce rôle de militaire idéal dans ce film qui rencontre le succès, il soit l'aviateur André Jurieux, le héros du film de Jean Renoir La règle du jeu, qui sera interdit en octobre 1939, jugé « démoralisant ».

Photographies : capture DVD Documents Cinématographiques

15:27 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean-paul paulin, jean loubignac | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

05/09/2013

L'épée enchantée

The Magic Sword (L'épée enchantée). Un film de Bert I. Gordon (1961)

Pour Les Fiches du Cinéma

Voilà un film que j'aurais bien aimé découvrir vers 8 ans. Quelques décennies plus tard, je suis disposé faire le petit effort nécessaire pour apprécier The magic sword (L'épée enchantée) sans l'alibi facile du second degré. Un effort qui sera récompensé puisqu'il permet de pénétrer dans un monde peuplé de preux chevaliers, de sorcières et d'enchanteurs, où une belle princesse languissante est enlevée par le terrible Lodac qui la destine à être dévorée par son dragon à deux têtes sous sept jours. Lodac est un magicien aux pouvoirs immenses qui nourrit se bestiole exclusivement de princesses, réservant aux courageux venus à la rescousse sept fléaux mortels auxquels nul, jusqu'ici, n'a résisté. Dans le cas de la belle Hélène, les choses ne vont pas se passer comme prévu par Lodac. C'est que le jeune et fringuant Georges en est tombé amoureux en voyant son visage dans un étang magique. Georges a pour mère adoptive Sybile, une sorcière farfelue assistée de jumeaux siamois et d'un chimpanzé décontracté. C'est pratique. Il prend une avance sur les cadeaux de son 21e anniversaire, séquestrant sa maman au sous-sol au passage et le voici équipé d'un destrier blanc, d'un bouclier magique et d'une épée magique (d'où le titre) ainsi que de six compagnons, six nobles chevaliers venus des quatre coins de l'Europe qu'il a opportunément libéré d'un sort qui les avait transformés en statues de pierre. Le temps de se présenter au roi, père d'Hélène qui a offert la main de sa fille à qui la sauvera, et les sept compagnons partant en quête, accompagnés de Sir Branton, autre prétendant dont la fine moustache désigne le traître à vingt pas. Ne me dites pas que vous ne brûlez pas de savoir la suite.

Réalisé en 1961, The magic sword est l'œuvre de Bert I. Gordon. Ce mélange de chevalerie, de fantastique et de merveilleux s'inscrit dans une période faste pour le genre avec The seventh voyage of Sinbad (Le septième voyage de Sinbad – 1958) et Jack the Giant Killer (Jack, le tueur de géants - 1962) de Nathan Juran, la version de La belle au bois dormant des studios Disney, mais aussi la renaissance à succès du peplum en Italie. Gordon est un pur réalisateur de cinéma d'exploitation spécialisé dans le fantastique avec une obsession particulière : le gigantisme. C'est ce qui lui valu le surnom de « Mister BIG ». La majorité de ses films, des dinosaures de son premier film King dinosaur en 1955 à ses adaptations de « Food for the gods » de H.G.Wells, a lancé en grandes tailles sur les écrans des sauterelles, des fourmis, des araignées, des poulets et un fameux homme-colosse. Il y a parfois eu des réductions, mais c'est plus rare. Gordon utilisera pour ce faire des effets simples à base de transparences et d'animaux véritables, alternative économique aux créatures animées façon Ray Harryhausen. Dans The magic sword, cette fixation se traduit par le dragon et un cyclope hargneux, ainsi que de façon inversée par des personnages miniaturisés par l'enchanteur et qui aideront le héros le moment venu.

S'inspirant de légendes du moyen-âge, notamment celle de St Georges et du dragon, le scénario de Bernard C. Schoenfeld (auteur de celui du remarquable film noir Phantom lady en 1944 avec la sublime Ella Raines) joue à fond la carte de l'émerveillement sans renoncer au fantastique, avec une pointe gore à l'occasion (petite pointe, nous sommes en 1961), tout en conservant un humour qui ne tombe jamais dans le clin d’œil de celui-à-qui-on-ne-la-fait-pas. The magic swordse présente comme un véritable livre d'images animées puisant sans doute du côté de la bande dessinée de Hal Foster, Prince Vaillant. La photographie de Paul Vogel privilégie les couleurs vives et les éclairages irréels. Il noie de brume le marais pestilentiel, inonde de soleil la campagne paisible, fait rougeoyer les salles du château de Lodac à la façon d'un Mario Bava. Le montage déroule le récit sans à-coups, palliant par sa vivacité les limites des effets spéciaux ce qui est souvent la meilleure façon de faire. La sincérité et le soin apporté à l'ensemble emportent l'adhésion et le côté artisanal de cette série B de luxe convient bien à la naïveté de l'histoire.

Si le film ne se hisse pourtant pas à la hauteur des grands classiques du genre, c'est surtout pour cause de manque de rigueur dans le récit. Paradoxalement, le film va un peu trop vite. Du coup, on passe abruptement de la nuit brumeuse au jour ensoleillé, de collines pelées à des forêts verdoyantes. La bande de chevaliers a parfois des comportements incohérents, même dans le cadre d'une fantaisie. Nous les verrons ainsi s'endormir paisiblement comme s'ils étaient en pique-nique, sans même mettre un homme de garde. La rencontre entre le chevalier français et une trop belle paysanne est franchement parodique. Ces chevaliers, parlons-en. Si le schématisme des personnages principaux est attendu (Le Héros, la Princesse, le Traitre...), les six compagnons de Georges manquent singulièrement de caractérisation. Malheureusement, ce ne sont pas les sept samouraïs. Leurs disparitions, parfois très rapides, ne nous touchent pas alors que nous devrions être émus de leur sens du sacrifice. Bert I. Gordon donne l'impression de mal exploiter certains de ses éléments. Mister BIG a peut être vu un peu grand.

Mais globalement, le film fonctionne des plus agréablement. Garry Lockwood, que l'on reverra en astronaute chez Stanley Kubrick, est un héros juvénile parfait. Basil Rathbone, inoubliable Sherlock Holmes, est tout aussi parfait en méchant, jouant les mains et des manches en maître. La plus réjouissante est Estelle Winwood, actrice du théâtre anglais, qui s'amuse beaucoup avec son personnage de Sybile, le seul qui soit vraiment original. Quand à la princesse Hélène jouée par la jolie Anne Helm, elle a une bien jolie scène de bain dans un étang privé qui apporte une pointe d'érotisme bienvenu achevant de faire de The magic sword une réussite mineure à découvrir dans l'édition de chez Artus Films, le film ayant eu en son temps une distribution des plus réduite en salles.

Photographies : DR source Frenetics arts

05:30 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : bert i. gordon | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

31/08/2013

Un train pour Durango

Un treno per Durango (Un train pour Durango). Un film de Mario Caiano (1968)

C'est la rentrée pour Inisfree. Pour se remettre en jambe, voici quelques textes publiés pour Les Fiches du Cinéma, à commencer par un western all'italianna savoureux.

Caramba ! Le western italien a encore d'aimables surprises en réserve. C'est au tour des édition Artus, fortes de leur expérience dans les recoins les plus obscurs du cinéma de genre de se lancer dans la sortie de quelques titres rares. Un treno per Durango (Un train pour Durango) est une comédie d'aventures à la sauce mexicaine que réalise Mario Caiano sous le pseudonyme de William Hawkins en 1968. De par son ton et sa structure, une histoire de chasse au trésor entre trois héros disparates et quelques bandes d'affreux pittoresques, le film s’arpente à la lignée légère du succès d'Enzo G.Castellari Vado... l'ammazzo e torno (Je vais, je tire et je reviens) réalisé l'année précédente. Enlevé, drôle, raisonnablement violent, coloré, c'est un pur spectacle qui ne s'encombre pas des ambitions stylistiques ou de profondeur du film matrice de Sergio Leone Il buono, il brutto, il cattivo (Le bon, la brute et le truand – 1966). Le budget confortable permet à Caiano de mettre les moyens sur l'écran large illuminé de la photographie soignée d'Enzo Barboni, chef opérateur doué pour Sergio Corbucci ou Ferdinando Baldi. Caiano ne recule pas devant des cadres très amples, exploitant au mieux ces extérieurs espagnols que l'on connaît trop bien. C'est parfois joli comme lors du duel final. La musique de Carlo Rustichelli enveloppe l'ensemble de ses accents trépidants, franchement italianisants, sachant aussi pasticher à l'occasion le maestro Morricone.

La mise en scène fait un beau travail d'illustration et surtout communique un authentique plaisir de filmer son matériau, ce qui est souvent la base pour un film de genre réussi. Le fameux train, s'il n'atteindra jamais Durango, est détaillé sous toutes les coutures, plongées et contre plongées admiratives, mécanique en action, sifflets et fumées. C'est un gros jouet rutilant que l'on se délecte à manipuler. Il y a ce même plaisir à filmer la voiture du mystérieux Brown, superbe tacot 1910 impeccable malgré l'environnement hostile, se déplaçant avec une aisance surnaturelle dans les sierras pierreuses. Avec cette voiture sans un grain de poussière, Brown, toujours tiré à quatre épingles, peut, deus ex-machina, surgir au moment opportun pour tirer d’affaire le duo vedette. Il est constitué de Gringo, le grand américain brun dont l'habileté au revolver est tempérée ici d'une naïveté impressionnante, et de Lucas, le mexicain, bandido minable et joyeux comme on les aime, débrouillard et pragmatique. Son inévitable vénalité est tempérée par une fidélité en amitié à toute épreuve, et des épreuves, il y en a. Car quoiqu'il en dise, c'est d'abord pour les beaux yeux de la belle Helen que Gringo va se mettre dans les situations les plus impossibles. Il faut bien un prétexte ou il n'y aurait pas de film.

Gringo se sent un peu las.

Gringo est joué par Antonio De Teffe plus connu sous son pseudonyme d'Anthony Steffen. Acteur au jeu limité qui trimbale son expression quasi unique de Droopy grognon de péplums en westerns avant de passer au Giallo. Des westerns, il en aura fait beaucoup, et certains sont plutôt bien. Caiano tire habilement partie du décalage entre cette fameuse expression et la tonalité de comédie de l'ensemble, laissant envisager chez l'acteur un relatif second degré. Peut être aussi que Steffen, lassé de jouer les beaux ténébreux, a décidé de se laisser aller pour ce film. Enrico Maria Salerno joue un cran au dessus, même s'il n'est guère crédible en mexicain, lui qui fait si italien. Mais il s'en sort par son aisance dans la comédie et son indéniable charisme. Le duo fonctionne donc bien et se régale des situations sans cesse mouvantes comme des dialogues vifs et souvent drôles. Mark Damon aussi s'amuse des manières raffinées de son personnage, le Brown au tacot dans lequel il trimbale tout un arsenal. Autour d'eux, c'est un festival de visages aimés du genre. Le film propose rien moins que la rencontre de José Bódalo, l'excellent général mexicain du Django (1966) de Sergio Corbucci, avec Roberto Camardiel, le flamboyant ranchero de Se sei vivo spara (Tire encore... si tu peux– 1967) de Giulio Questi. Rencontre au sommet qui fait des étincelles de cabotinage et réjouit l'amateur. Pour faire bonne mesure, Aldo Sambrell joue un capitaine mexicain un peu idiot et complètement savoureux. Deux mots pour finir sur l'élément féminin de cette histoire, Dominique Boschero est une française partie tenter sa chance en Italie mais qui ne décrochera que rarement des rôles de premier plan. C'est la cas ici et elle arrive à se faire une place au milieu de tous ces machos, distillant un érotisme bon enfant et bienvenu, jouant en professionnelle de son décolleté pigeonnant.

Gringo est un tendre.

Un treno per Durango déploie un programme attendu dans ses grandes lignes mais réjouissant dans ses détails. Attaque du train, coffre à faire sauter, double jeu, triple jeu, renversements d'alliances, supplices locaux, fusillades et mitraillages. Le réalisateur tire le maximum des situations. Par exemple, le passage où la bande de Camardiel tente d'ouvrir le coffre massif en faisait appel à un vieil artilleur de Pancho Villa, tire le film vers la comédie italienne classique, se souvenant de l'équipe de bras-cassés de I soliti ignoti (Le pigeon – 1958) de Mario Monicelli. Mario Caiano est particulièrement habile à mener de front l'humour et l'action. On se tue beaucoup dans ce film, mais sans que cela prête à conséquence. Lors de l'attaque du train, Bódalo entre dans un wagon. Un soldat lève son fusil en criant « Viva la revolucion ! ». Surpris, Bódalo l'abat à bout portant. « Mais il a crié : « Viva la révolucion ! », chef » objecte un homme. « Comment veux-tu que j'entende quelque chose dans tout ce bordel ? ». Imparable.

Photographies : A fistul of pasta et blog Hombre.

11:27 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : mario caiano | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

29/07/2013

1956 en 10 (autres) films

En attendant 1957 et 1958 au plus fort de la chaleur estivale, Zoom Arrière vous propose un retour sur l'année 1956 avec quelques titres indispensables signés John Ford, Charles Laughton, Orson Welles, Fritz Lang ou Robert Bresson. Mais sur Inisfree, j'aime descendre un peu plus bas dans le classement pour rappeler que 1956, c'était aussi Shirley McLaine aérienne dans l'un des sommets du tandem Lewis-Martin, Coleen Miller étreignant Rory Calhoun sous la pluie, Simone Signoret en robe du soir dans la jungle pour Bunuel, Robert Taylor dans un de ses rôles les plus sombres, Lucia Bosè et ses copines sur la Piazza di Spagna, la somptueuse Eva Dahlbeck chez Bergman, la sublime Jane Russel chez Walsh, le bain inoubliable d'Elsa Martinelli en princesse indienne, monsieur Jambier au 45 rue Poliveau et le plus charmant des films du maître du suspense avec, encore, une adorable Shirley McLaine.

23:16 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : franck tashlin, ingmar bergman, alfred hitchcock, raoul walsh, richard brooks, luis bunuel, claude autant lara, richard carlson, luciano emmer | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

21/07/2013

Si tous les gars du monde...

Coup de zoom avant sur l'un des films de Zoom arrière pour l'année 1956. J'ai été assez surpris de constater que j'étais le seul à avoir vu Si tous les gars du monde, film signé Christian-Jaque, que je n'ai moi-même découvert que cette année. Le réalisateur n'est ni maudit, ni oublié, et le film en son temps fut un joli succès, se plaçant dans le box-office de 1956 juste au dessous de Et Dieu créa la femme de Roger Vadim. Alors ? Alors tout simplement le film est devenu difficile à voir et ce qu'il avait saisi de l'air de son temps est aujourd'hui obsolète. Pourtant, comme pour certains autres films, c'est ce qu'il a enregistré de côté qui peut lui donner un nouvel intérêt. Photographies © Gaumont

Christian-Jaque a un statut un peu à part. Prolifique et commercial, il a réalisé près de 70 films entre 1932 et 1977. Là-dedans, il est facile de trouver une demi-douzaine de titres provoquant une moue attristée, comme une demi-douzaine faisant naître regard admiratif. Tournant dans tous les genres avec un mélange d'aisance et de désinvolture parfois fatale au film, il est difficile à cerner. Il prend pourtant des risques qui se révèlent payants et se montre souvent remarquablement doué avec le langage cinématographique. Je suis toujours épaté par la sophistication des mouvements de caméra dans un film comme François 1er (1937). Avec tout cela, il a été moins attaqué que certains de sa génération, mais on a peu abordé son œuvre et il a été simplement mis de côté. Ses films, Fanfan la Tulipe (1952) exemplairement, ont fait leur vie et assis leur réputation tout seuls.

Si tous les gars du monde est un film autour du phénomène des radioamateurs en pleine expansion depuis la fin de la guerre. Un message de détresse est capté en provenance d'un chalutier et va déclencher une chaîne de solidarité autour du monde pour faire parvenir un médicament indispensable. Le film aura une forte influence sur cette pratique, comme plus tard la bande dessinée de Franquin QRN sur Bretzelburg pour les aventures de Spirou dont le film partage l'esprit. Au scénario, rien moins que Henri-George Clouzot, dont la présence étonne pour cette histoire qui exalte des sentiments très positifs. Comme quoi...

L'équipage du Lutèce est victime d'une intoxication alimentaire. L'un des aspects les plus remarquables du film est le réalisme des scènes maritimes. Toutes les scènes de pêche au début sonnent juste, sans recours à des maquettes. L'océan est rendu dans sa majesté redoutable. Christian-Jaque déploie tout son talent pour faire vivre l'équipage et rendre leur espace resserré, isolé au sein de l'immensité.

Jean-Louis Trintignant trouve ici un de ses premiers grands rôles. Même s'il a gardé un souvenir amusé de la direction d'acteur du réalisateur, il y est nettement meilleur que dans le film de Vadim qui sort au même moment. On peut voir dans cet acteur un des ponts entre le nouveau cinéma à venir et le cinéma dominant du moment. La distribution est habilement conçue, sans tête d'affiche, mais homogène dans sa variété. On y croise Georges Poujouly, Hélène Perdrière, Andrex ou Roger Dumas tout jeune.

A travers la pratique radioamateur, ce qui intéresse Christian-Jaque, c'est une réflexion sur la solidarité et l’entraide. Il introduit dans son récit son contraire, non pas dans le mécanisme des péripéties de la chaîne, mais à l'intérieur même du groupe en péril : le poison de la défiance, la peur de l'autre. L'un des matelots est arabe et comme on suspecte l’intoxication d'être venue d'un jambon, il est vite soupçonné par une partie de l'équipage. Ce choix, en 1956, est plutôt audacieux et conserve une certaine force aujourd'hui. Joué avec finesse par Doudou Babet, le personnage de Mohammed permet d'expliciter l'un des thèmes sous-jacents du film sans parasiter l'action principale, déjà bien assez compliquée.

La scène du chat ! Le morceau de bravoure du film où un test est réalisé sur le chaton du bord. Question découpage et intensité, nous ne sommes pas très loin d'un autre test fameux mis en scène par John Carpenter dans The thing en 1982.

Avec le recul une partie du film trouve son intérêt dans la description du monde (l'Europe essentiellement) en 1956. Tourné en différents endroits, Si tous les gars du monde nous montre la porte Brandebourg et les deux secteurs emblématiques de la guerre froide à Berlin avec l’illusion (l'espoir ?) que la solidarité peut se frayer un chemin. En 1956, c'est une relative détente. Le mur sera construit en 1961.

Dans le même état d'esprit, le monde de 1956 est encore ouvert, où l'on circule dans les aéroports sans les interminables processus de sécurité actuels. Découvrant le film aujourd'hui, on se rend compte de ce qui ne serait plus possible. Non que les solidarités aient reculé, mais les conditions de leur réalisation se sont considérablement durcies. Les choix individuels de plusieurs personnages se heurteraient aujourd'hui à un monde qui, s'il communique incroyablement plus vite, s'est crispé et refermé sur lui-même.

Au réalisme des scènes maritimes répondent de belles scènes en extérieurs nocturnes à Paris. Là encore, avant que la Nouvelle Vague ne le théorise, certains metteurs en scène étaient capables de saisir l’atmosphère d'une ville et la façon dont elle était parcourue. Avec le personnage de Trintignant, nous passons du Gaumont Palace, place Clichy, au terminal Air France des Invalides puis aux aéroports d'Orly et du Bourget. Autant de lieux gravés ici pour l'éternité. Le Gaumont Palace, « le plus grand cinéma du monde », a été détruit en 1973. Il brille ici de toute sa façade.

Néanmoins, comme nous sommes chez Christian-Jaque, il y a toujours un petit quelque chose qui coince. La caricature grossière des allemands dans Boule de suif (1945), Maupi en chinois « avé l'assent » dans Les pirates du rail (1937). Cette fois, au milieu de ce gros travail de réalisme, il y a la séquence africaine. Tournée à Nice entre palmiers et oliviers, elle diffuse le parfum renfermé des films coloniaux des années trente, shorts blanc, indigènes nonchalants, casques typiques, italien d'opérette. On peut prendre le partit d'en rire. Mais quand même c'est dommage, le film passe à côté du chef-d’œuvre.

19:33 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : christian-jaque | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

07/07/2013

Gare au gorille !

The bride and the beast (La fiancée de la jungle). Un film de Adrian Weiss (1958)

Pour les Fiches du cinéma

Le spectateur avertit remarquera dès le générique le nom d'Edward Wood Jr au scénario de The bride and the beast (La fiancée de la jungle) et, comme un effet de signature, l'actrice Charlotte Austin dès sa première apparition porte un pull angora rayé du plus bel effet. Étrange mainmise du scénariste sur un film signé et produit par Adrian Weiss en 1958. La renommée d'Ed Wood, « plus mauvais réalisateur du monde », redoutable auteur de Plant nine from outer space(1959), immortalisé sous les traits de Johnny Depp par Tim Burton en 1995, ayant occulté Weiss soigneusement maintenu dans l'anonymat. Las ! Weiss est l'homme d'un seul film, celui qui nous intéresse ici, même s'il a travaillé toute sa vie à des titres divers pour le cinéma. Et sur ce film, on trouvera sans forcer ce qui fait l’intérêt relatif de l’œuvre woodienne : érotisme déviant, pull angora, jeu des acteurs dans un état second, pauvreté visuelle assaisonnée d'artifices au bricolage assumé, atmosphère fantastique ouatée aux accents surréalistes dont il est délicat, voire hardi, de démêler la part volontaire.

The bride and the beast apparaît comme un conte zoophile. Laura vient de se marier avec Dan Fuller, un chasseur professionnel qui veut l'emmener en Afrique. Le soir de leurs noces, il lui présente Spanky, son énorme gorille qu'il tient emprisonné dans la cave de sa grande demeure. La bête tombe amoureuse de la belle, classique, mais celle-ci et c'est moins classique, n'y est pas insensible. La nuit, alors que l'orage gronde (comment ? Un cliché ?), Spanky en proie à un désir bien compréhensible brise sa cage et débarque dans la chambre nuptiale. Il tente d'enlever la belle, alanguie, et lui déchire sa nuisette avec la délicatesse requise en 1958. Mais cette brute passion est brisée net quand Dan abat le bel animal qui aux jeux de l'amour vaut son prix. Pour guérir Laura de son traumatisme, on le serait à moins, Dan a recours à un ami qui hypnotise la belle et découvre ainsi, à l'occasion d'un étonnant flashback que Laura a été... une gorille dans une vie antérieure. Suite à cette éprouvante révélation, Dan emmène Laura en Afrique (ou en Inde parce qu'il y a un tigre, le film n'est pas très clair là-dessus) et là revient, lancinant, impérieux et moite, l'appel de la jungle et des grands singes.