10/09/2014

Marquant

Une petite liste pour la rentrée, je ne saurais résister. Celle-ci m'est proposée par le Bon Docteur Orlof via un réseau social que tout le monde connaît bien : quels sont les dix films qui vous ont marqué. Un film qui marque, c'est vaste. Choc esthétique, émotionnel, circonstances particulières, rencontre décisive avec un univers, nous sommes marqués de bien des manières. Je vais donc remonter pour la majorité des titres à mon enfance et aux souvenir que je sais avoir conservés jusqu'ici, sans que la marque qu'ils ont imprimé en moi n'ait été conditionnée par tout ce que j'ai pu voir ou apprendre depuis lors. Une marque brute en quelque sorte.

Cinq tulipes rouges (1949) de Jean Stelli est une histoire de meurtre pendant le tour de France. J'ai fini cet été par revoir ce film que je recherchais depuis plus de quarante ans. Enfant, il alliait mon goût des films et du vélo et javais été impressionné par son atmosphère de mystère et par l'accident du coureur dont on avait scié le guidon. Très souvent quand je fais du vélo, je pense à cette scène.

King Kong (1933) de Merian C. Cooper et Ernest B. Schoedsack. Que dire ? Découvert vers 7 ou 8 ans, je ne m'en suis jamais remis. C'est un des films que j'ai vu le plus grand nombre de fois. Le plan du métro qui surgit du fond du tunnel, je ne sais pas pourquoi, est une image qui m'a toujours hanté.

Les pirates du rail (1937) de Christian Jaque. Aventures exotiques en Chine. Vu là encore très jeune, j'ai conservé ces images nocturnes du train mitraillé qui entre dans la gare sous la pluie avec les cadavres qui pendent des wagons. J'avais sans doute été sensible à l'atmosphère un peu étrange de certaines scènes et à Erich Von Stroheim en général chinois à monocle.

Bend of the river (Les affameurs – 1952) d'Anthony Mann. Le western en général m'a impressionné très tôt. Sur ce film, les « houhou » nocturnes des indiens et la flèche dans la gorge de Julia Addams ont été d'un traumatisme durable. J'ai aussi longtemps mêlé l'abandon de James Stewart en montagne et celui de John Wayne dans Red river (1948) de Howard Hawks.

Escape from Fort Bravo (1953) de John Sturges. Dans celui-ci, que j'ai mis très longtemps à revoir, c'est l'attaque finale des indiens qui envoient des volées de flèches sur le petit groupe de héros coincés dans un trou qui m'est restée. Il parait que John Carpenter aussi en avait été traumatisé.

Il grande silenzio (Le grand silence – 1968) de Sergio Corbucci. J'ai déjà raconté, je crois, combien j'ai été choqué par le final de ce film vu vers 15 ans à la télévision. C'est, et ça reste d'une certaine façon, la transgression absolue. Je dois être trop sensible.

Rio Bravo (1959) de Howard Hawks. Qui a dit encore ? Ce film m'a marqué de toutes les façon dont un film peut le faire. Ce qui le distingue, c'est que c'est au cours de l'une de mes nombreuses visions que j'ai eu la, j'ose à peine l'écrire, révélation de ce que qu'était la mise en scène de cinéma.

Ai no korīda (L'empire des sens – 1976) de Nagisa Oshima. Là, je suis plus grand, adulte même. Ce film qui en a marqué bien d'autres que moi, fait partie de ces œuvres dont je connaissais la réputation et auxquelles je devais, un jour ou l'autre, me mesurer. Le film d'Oshima fait partie de ces films rares qui sont à la hauteur de leur renommée et dont le pouvoir fascinant et ravageur pour nos âmes ne perd jamais en intensité.

Salò (1975) de Pier Paolo Pasolini en est un autre. J'ai un souvenir très fort de la projection en salle, une salle bondée où l'on sentait palpable la tension des spectateurs. Pour moi, c'est le film qui m'a le plus éprouvé, dans le bon sens du terme. Jusqu'ici indépassable.

Photographies : RKO, Warner Bros., Universal et DR.

10:17 Publié dans Blog, Cinéma | Lien permanent | Commentaires (7) | Tags : questionnaire | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

05/09/2014

L'enfer des ninjas

Clash of the Ninjas (1986) de Wallace Chang / Ninja in Action (1987) de Tommy Cheng / Ninja : American Warrior (1988) de Tommy Cheug

Texte pour les Fiches du Cinéma

Ami lecteur, ce texte va être quelque peu différent des autres. Je n'y parlerais pas, ou si peu, de mise en scène, de scénario, de photographie, pas plus que de musique, de montage (encore que), de son ou de jeu, ni d'une façon générale de tout ce dont on parle quand on parle de cinéma. Je ne m'aventurerais pas plus à vous donner des repères historiques ni de pistes cinéphiles que je ne me risquerais à des informations sur les participants aux films chroniqués. D'abord, faudrait pouvoir, ensuite il me semble clair que si vous envisagez d'acquérir le coffret Ninjas paru aux éditions Artus sous le patronage de Nanarland, ce n'est pas pour découvrir des perles méconnues du cinéma d'action asiatique, mais bien pour rigoler un coup devant un navet certifié délectable. Ou par l'effet d'une curiosité perverse dont je connais bien le mécanisme pour le partager à l'occasion. Ou alors c'est le cadeau d'un ami au sens de l'humour spécial. Ou encore, tu es ami lecteur un ninja toi-même et sois bien certain que je n'ai que respect pour ta noble profession (frappez pas ! ).

Soyons clair d'entrée, l'estampille Nanarland, également producteur d'intéressants bonus, est ici le gage d'une qualité paradoxale. Les trois films proposés, Clash of the Ninjas de Wallace Chang, Ninja in Action de Tommy Cheng et Ninja : American Warrior de Tommy Cheung, sont d’authentiques catastrophes sur pellicule, des monstres de films niant plus d'un siècle d'histoire des arts et techniques du cinéma, œuvres de Frankenstein de l'image, escrocs et infâmes tripatouilleurs de celluloïd, riant telle la hyène en pensant à leurs acteurs, techniciens et spectateurs. Le spectacle sera donc navrant ou hilarant à petite dose selon l'humeur.

Déjà, j'ignore si aucun des trois réalisateurs existe vraiment. Si cela se trouve, ce sont trois faux nez pour le fameux Godfrey Ho, ancien assistant et acteur pour Chang Cheh ou John Woo, responsable depuis d'une foultitude de films aussi mauvais les uns que les autres. Ho existe, mais pour son producteur Tomas Tang, les informations ne sont pas claires. Il est peut être mort, peut être qu'il n'existe pas, peut être que si. Comme à la grande époque du cinéma de genre italien, les génériques des films sont pleins de pseudonymes, le plus gratiné étant celui du scénariste de Clash of the ninjas, Kurt Spielberg. Si. Seuls les hum-vedettes occidentales ont leur nom bien en gros sur les affiches. Les hum-acteurs asiatiques, on ne sait même pas qui ils sont. C'est que ces trois films résultent d'une opération un peu particulière. Voilà : quand j'ai découvert le premier de la série, Ninja : American Warrior, je n'ai rien compris pendant une bonne demi-heure. Qui ? Quoi ? Où ? David Lynch, à côté, c'est Jean Girault. Puis il m'est venu le soupçon que le film que je tentais de regarder n'était pas un mais multiple. Je n'avais pas encore vu le documentaire en bonus qui explique très bien la forme de ces hum-œuvres, le 2 en 1.

le principe en est simple. La production, ici Filmark, achète au kilo des films d'action asiatiques, tourne vingt à trente minutes de film avec des acteurs occidentaux plus ou moins consentants (voir l'entretien avec l'ancienne gloire du peplum Richard Harrison). Mélangez le tout, servez en VHS, emballez c'est pesé. C'est pas cher et ça peut rapporter gros semble-t'il. Il faut juste un monteur astucieux pour relier les morceaux, l'exercice entraînant parfois un surréalisme involontaire. Un exemple : dans Ninja : American Warrior, on démarre avec une jeune femme occidentale (actrice 1) qui se bat contre des ninjas. Pour affronter une redoutable chef de gang, la Mégère, elle décide de mettre un masque et hop ! La voilà transformée en combattante asiatique (actrice 2). Comme le masque ne ressemble à rien et que la motivation est obscure, inutile de dire qu'on ne comprend rien de rien. Mais il y a de l'idée comme quand les acteurs dialoguent d'un film à l'autre : « Vous ici ? ». « Oui, je me suis fait acheter par Godfrey Ho ». Le procédé, à dire vrai, n'est pas nouveau. Mohawk de Kurt Neumann pille sans vergogne Drums along the Mohawks (Sur la piste des Mohawks) de John Ford. Roger Corman ou la firme Eurociné savaient mixer les films à l'occasion.

Pour le reste, le spectateur averti prendra un plaisir pervers à tout l'inverse de ce qui intéresse le cinéphile bien né. Il privilégiera la version doublée pour se délecter des voix atroces ou des accents étrangers grotesques dans Clash of the ninjas. Il appréciera les faux raccords de règle et les incohérences, les différences de couleur et de format, les scènes nocturnes invisibles à force de sous exposition où les couleurs délavées en extérieur-jour. Il se régalera de dialogues sous acide dont le fameux « un cadavre vient de tomber du toit, chef, envoyez des renforts ! ». Il vibrera aux prestations absentes ou approximatives des acteurs, les extraordinaires Louis Roth en méchant, Paulo Tocha alias Bruce Stallion en clone de Stallone ou le grimacier Stuart Smith. Il s'amusera à reconnaitre entre les son synthétiques les morceaux prestigieux pompés (j'ai trouvé du John Williams). Il se délectera d'effets spéciaux qui consterneraient Méliès avec apparitions-disparitions des ninjas dans un « pouf » de fumée. Tout ce qui concerne les fameux guerriers de l'ombre dégage une furieuse poésie déviante et infantile : couleurs vives rouges, jaunes, oranges, armes loufoques (des cerceaux!), un curé-ninja, des triplements, des têtes qui tournent, moi même je me sens nauséeux... C'est Barnum, mais un Barnum mité de province.

Dans tout ce foutoir, le plus curieux est le sentiment devant les scènes issues des films asiatiques piratés, à priori tournées sérieusement et qui contiennent de fortes scènes de violence et/ou de sexe. On devine dans le film caviardé par Ninja : American Warrior un polar violent avec meurtre d'enfant et assassinat d'une femme de policier enceinte. Les combats y sont nerveux. Dans Ninjas in action, Stuart Smith et sa partenaire se livrent à des ébats dignes d'un « porno-soft » tandis que le film asiatique propose une scène de domination sexuelle assez sordide et tout aussi explicite. Dans les parties « occidentales », il y a toujours un décalage entre ce qui est montré et le ridicule de la façon dont c'est montré. Par exemple la scène gratinée de torture de ninja dans Ninjas in action avec briquet dans les valseuses. Un grand écart impossible à maintenir qui laisse atterré.

Voilà. C'est une expérience. Le cinéma peut être ça aussi. A petite dose, ça peut amuser, ou entre amis, mais vous êtes prévenus.

Photographies DVD Artus

10:23 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : godfrey ho, ninja | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

01/09/2014

Le casse du siècle

The Brink's job (Têtes vides cherchent coffres pleins) de William Friedkin (1978)

Texte pour Les Fiches du Cinéma

S'il y a bien quelqu'un que je n'attendais pas du côté de la comédie, c'est bien William Friedkin, le réalisateur torturé de The exorcist (L'exorciste - 1973) et de To Live and Die in L.A.(Police fédérale Los Angeles - 1985). C'est pourtant bien lui qui se retrouve aux commandes de The Brink's job en 1978 dont le titre français, Têtes vides cherchent coffres pleins, accentue la dimension comique. Le film est écrit par Walon Green, immortel scénariste de The wild Bunch (La horde sauvage – 1969) pour Sam Peckinpah, et qui venait d'écrire pour Friedkin Sorcerer, le remake du Salaire de la peur de Henri Georges Clouzot. Ce dernier film, grande œuvre incomprise en son temps, est alors un échec public et critique. Il est bien possible que les deux hommes ne se soient pas fait trop prier par le producteur Dino de Laurentiis pour reprendre ce projet dont venait de se désengager John Frankenheimer. The Brink'job s'inspire du célèbre vol de la Brink à Boston en 1950 qui a vu un groupe de petits truands mettre la main sur un gros paquet de billets verts. C'est donc un typique film de casse où la dimension de comédie se double d'un regard nostalgique dans la reconstitution d'une époque, le situant entre le gros succès The sting (L'arnaque - 1973) de George Roy Hill, et le mémorable I soliti ignoti (Le pigeon – 1958) de Mario Monicelli, référence revendiquée, les fripouilles sympathiques menés par l'ingénieux et tenace Tony Pino étant une belle bande de bras cassés.

Pourtant, pourtant, ils ne sont peut être pas si sympathiques que cela. Par exemple ils envisagent froidement l'exécution du receleur McGinnis. Friedkin reste là fidèle à lui même et donne à ses personnages d'étranges zones d'ombre. Du coup, il peine à donner de la chaleur au groupe dans la description des relations en son sein. Pour jouer Tony, il a Peter Falk, acteur bénéficiant d'un grand capital de sympathie, et pour sa compagne Mary, Friedkin distribue Gena Rowlands. Le réalisateur réactive ainsi le couple cassavetien de A Woman Under the Influence (Une femme sous influence – 1974), mais s'en tient à quelque chose de superficiel. A vrai dire, ce qui fonctionne tient plus à la complicité des deux acteurs et au souvenir que le spectateur peut avoir du film de Cassavetes. Comme si Friedkin n'était pas intéressé où comme s'il s'était retenu. Il dira plus tard avoir fait un film en demi teinte, « murmuré ». Du coup, The Brink's job adopte un ton étrange où la comédie, qui peut se faire à l'occasion burlesque (la scène des bonbons façon Rabbi Jacob (1973) !), se teinte d'amertume, dégage une sorte de neurasthénie qui affecte l'empathie que l'on pourrait, devrait ressentir pour la bande de Tony Pino. Et par conséquence affecte aussi la tension qui devrait naître du récit, après tout, c'est un film de casse. D'une certaine façon, ces anti-héros incarnent une version déviante du rêve américain et rejoignent par là les autres personnages peuplant l’œuvre de Friedkin. Ce sont tous des gens sur le fil, des solitaires au fond qui se tiennent à la marge et souvent basculent.

Mais foin de considérations psychologiques. The brink's job est quand même de la belle ouvrage. Bénéficiant du travail du spécialiste Dean Tavoularis, la reconstitution est soignée, d'autant qu'elle ne recherche pas l'épate mais la justesse. Les rues du Boston de 1950 sont vivantes. Participant à la reconstitution, la photographie de Norman Leigh adopte des teintes automnales et urbaines, plutôt dans une veine mélancolique, mais n'évite pas toujours un côté appliqué. L'histoire est très classique, préparation, exécution, traque policière et final, menée avec rythme sur un montage de Bud S. Smith, déjà responsable de ceux de The exorcist et Sorcerer, tempo lent mais soutenu, dilatant les longues scènes d'action (ici l'exécution du vol) et accélérant sur les scènes finales qui se déroulent à grand coup d'ellipses sur plusieurs années. La scène centrale est réalisée avec minutie, grand luxe de détails et virtuosité dans la description du grand espace de l'immeuble de la Brink, précision des gestes et des mouvements des voleurs qui donne lieu à un véritable ballet, mécanisme d'horlogerie perturbé par l'inévitable grain de sable. C'est dans cette partie que Friedkin, sans doute plus à l'aise, donne le meilleur de lui même.

The Brink's job est l'un des films les moins connus de son auteur et sera lui aussi un échec à sa sortie, vite effacé par le sulfureux Crusing (La chasse – 1980). Sans être une pièce maîtresse, c'est un film très agréable à découvrir d'autant que la troupe d'acteurs vaut le coup d’œil, qui regroupe de superbes comédiens comme Peter Boyle, Allen Garfield, Paul Sorvino, et l'immense Warren Oates fidèle à ses personnages bien barrés. Friedkin reviendra encore à la comédie en 1983 avec Deal of the century, autre échec. Ce n'est pas sa voie.

Photographie Critics round-up

14:25 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : william friedkin | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

30/08/2014

Aventures dans l'espace (à l'italienne)

Il pianeta degli uomini spenti (La planète des hommes perdus – 1961) de Antonio Margheriti et Terrore nello spazio (La planète des vampires - 1965) de Bario Bava

Texte pour Les Fiches du Cinéma

Le cinéma de genre italien s'est le plus souvent basé sur les succès étrangers du moment. Exception notable : le peplum qu'ils ont inventé. La série de films de science-fiction initiée dans les années soixante semble plus motivée par l'air du temps, la course à l'espace entre américains et soviétiques, la bande-dessinée et le roman d'anticipation que par un succès en salles. 2001 était à réaliser. Ces films de série B aux moyens limités ont beaucoup vieillit, et pas seulement à cause de l'évolution des effets spéciaux. Le genre n'a pas vraiment donné d’œuvre majeure. Les découvrir aujourd'hui c'est comme feuilleter un ancien numéro de Sidéral trouvé dans un vide-grenier, amusant mais anecdotique. Reste parfois un travail de défricheur d'idées. L'imagination des scénaristes, l'inventivité des metteurs en scène, font que l'on trouvera les prémices de productions de plus d'ampleur, américaines et friquées. Aimable idée de la circulation des idées au sein de la vaste histoire du cinéma, qui n'est jamais cloisonnée. C'est un principe que l'on pourra vérifier dans la première salve de science fiction européenne proposée par les éditions Artus : Il pianeta degli uomini spenti (La planète des hommes perdus – 1961) signé Antonio Margheriti et Terrore nello spazio (La planète des vampires) que Mario Bava réalise en 1965.

Le météore de Margheriti

Bricoleur doué, Antonio Margheriti a touché à tout avec une prédilection pour les effets spéciaux. Il restera le réalisateur le plus prolifique du genre avec une demi-douzaine de titres entre son tout premier Space men en 1960 et les quatre films de la saga Gamma uno tous réalisés en 1966. Il pianeta degli uomini spenti date de 1961 et il possède le doux parfum de la science-fiction rétro avec des soucoupes volantes, des fusées effilées, des costumes rigolos et des panneaux plein de voyants rouges et verts qui font blip et blop, d'indicateurs à aiguille et de leviers chromés. Dans cet opus, il s'agit d'un corps céleste qui s’approche dangereusement de la Terre, abritant le redoutable ordinateur d'une race extraterrestre éteinte. A terre, l'équipe de l'excentrique professeur Benson a compris le danger et organise la riposte. La première scène, un peu fleur bleue avec un coupe au bord de l'océan, est assez jolie. On se croirait dans une comédie estivale avec Catherine Spaak. Puis le film entre dans une série de tunnels très, trop, dialogués où seul maintient éveillé le cabotinage de Claude Rains incarnant l’irascible Benson. Ce sera le dernier rôle principal de l'acteur de James Whale, Michael Curtiz et Alfred Hitchcock. Autour de lui, raides comme des gravures de mode, les autres acteurs ne peuvent donner vie à des personnages trop schématiques. L'amateur remarquera la présence du juvénile Giuliano Gemma et d'Umberto Orsini dans l'équipe de Benson et déplorera l'absence d'érotisme dégagé par les actrices. Le scénario a beau être l'ouvrage d'Ennio De Concini (sous pseudonyme russe!), il aligne les clichés comme à la parade.

La mise en scène de Margheriti, sans être indigne, illustre platement les longues joutes verbales et échoue à créer une tension. Pourtant cette fichue planète s'approche de plus en plus. Le réalisateur se réveille, un peu, dans le dernier quart du film, quand les forces terrestres envoient des fusées vers le corps céleste et que, l'une après l’autre, elles sont détruites par les soucoupes ennemies sur fond d'une amusante musique électronique rappelant celle de Louis et Bebe Barron pour Fordidden planet (Planète interdite - 1956). Les effets sont rudimentaires et les lasers semblent grattés à même la pellicule. Mais il faut reconnaître que nous assistons, à ma connaissance, à la première bataille spatiale de l'histoire du cinéma. Dans l'ultime partie qui se déroule sur la planète errante, Margheriti fait preuve de ses talents avec les décors en carton pâte et les maquettes. C'est beau comme les couvertures de la collection « Anticipation » du Fleuve Noir. Si je vous dis que la terre est sauvée à la fin, je ne pense pas que vous serez étonnés. Du même auteur, je serais curieux de découvrir I criminali della galassia qui a meilleure réputation.

L'enfer spatial de Bava

C'est le style de Mario Bava qui fait de {Terrore nello spazio (La planète des vampires) réalisé en 1965 le fleuron de cette production science-fictionnelle à l'italienne. Le style et l'habileté du scénario de Bava avec l'aide de Alberto Bevilacqua, Callisto Cosulich, Antonio Román et Rafael J. Salvia inspiré d'une nouvelle italienne et qui fonctionne sur une trame simple et forte, avec unité de temps et d'action, sans s'encombrer de psychologie ni de conflits artificiels. Pour le reste, les acteur sont tout aussi raides que chez Margheriti, engoncés dans des costumes de cuir spatial avec un col très haut, très esthétiques mais peu pratiques. Les personnages sont dessinés à gros traits et la direction d'acteurs réduite à sa plus simple expression. Bava aurait pu injecter un peu de l'humour bande-dessinée comme il le fera si bien avec Diabolik, mais s'en tient à un sérieux papal qui fonctionne bien pour ce qui est de la tension, mais fait ressortir les incohérences et les naïvetés de certaines scènes comme le pilotage des vaisseaux avec tous ces appareils amusants façon Star Trek.

Deux vaisseaux se posent sur la planète hostile Aura, attirés par un mystérieux signal. Là se terre une force non moins étrange qui possède les astronautes, les forçant à s’entre-tuer puis à revenir comme des zombies pour attaquer leurs camarades. Le film hybride avec bonheur la science-fiction avec l'horreur comme Bava l'avait déjà réussi pour le peplum avec Ercole al centro della Terra (Hercule contre les vampires) en 1961. Le réalisateur pallie un budget très réduit par son sens visuel et son expérience de directeur de la photographie, jouant de toutes ses gammes de couleurs pop, vives, rouges, verts et bleus, noyant la pauvreté sous les brumes et faisant preuve d'une ingéniosité étonnante. Dans les bonus de cette édition Artus, un documentaire passionnant explique les trucages du maestro à base de recyclage de morceaux de décors et de rochers, de jeux de miroirs et de polenta mise à buller pour simuler un champ de lave. Miracle, cela fonctionne et Bava crée un monde fascinant et inquiétant entre Buck Rodgers et Flash Gordon. Il conserve un point de vue distancié ce qui lui permet de fabriquer son suspense sur le champ et le hors champ tout en s'autorisant des échappées avec la caméra qui nous font découvrir ce que les survivants ignorent. L'angoisse est bien présente et du film se détachent quelques moments forts de pure mise en scène comme le réveil des cadavres sortant de leurs tombes et déchirant leurs linceuls transparents, la traversée d'un paysage tourmenté ou la fameuse scène de la visite d'un vaisseau alien échoué, peuplé de gigantesques squelettes. Ce dernier passage ramènera immédiatement au film de Ridley Scott qui avait bien d'autres moyens techniques et un scénariste, Dan O'Bannon qui avait de la mémoire.

Photographies : DR et Artus Films

14:16 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : mario bava, antonio margheriti | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

24/08/2014

Deux femmes armées

Donne armate (1990) de Sergio Corbucci

La dernière œuvre de Sergio Corbucci sera un film pour la télévision, co-produit par la RAI en 1990. Donne armate (littéralement : femmes armées) est diffusé en 1991, en deux parties. A ce moment, Sergio Corbucci a déjà disparu, emporté par une crise cardiaque le 2 décembre 1990 à soixante ans. Malgré quelques limites en grande partie dues à son format et son cadre de production, Donne armate est un film riche dans lequel Corbucci fait preuve une fois de plus de son talent de raconteur d'histoire et de sa façon décalée d'aborder, sous la décontraction du cinéma de genre, des sujets sérieux en prise avec leur époque. Le film montre aussi une réjouissante constante dans les lignes de force de son œuvre, la place particulière des femmes, le goût pour les duos de personnages opposés mais liés par le mouvement du récit, et le mélange dynamique d'action et de comédie. On trouve enfin une capacité, après une soixantaine de films, à emprunter de nouvelles pistes, en l'occurrence des éléments venus du cinéma de Dario Argento.

Chien et chat, Angela est une jeune agente qui doit convoyer en compagnie de son supérieur, l'inspecteur un rien machiste Locasciulli, Nadia une ancienne terroriste internée. Il y a un os et, à une pause, Nadia s'évade en tirant sur le macho. Mais qui a organisé l'évasion et pourquoi, Nadia ne le sait pas plus que nous. Tandis qu'elle cherche à y voir clair en reprenant contact avec les anciens de son réseau, Angela qui culpabilise se met à sa poursuite. Les choses vont vite se révéler beaucoup plus complexes dans le scenario écrit par Corbucci avec la collaboration de Sefano Sudriè et Gianni Romolli, qui travaille avec Corbucci pour la cinquième fois et qui signera la belle histoire de Dellamorte Dellamore en 1994 pour Michele Soavi, ainsi que, tiens, Trauma de Dario Argento en 1993. Les deux femmes vont être amenées à s'unir, non seulement pour démêler le sac de nœuds, mais pour survivre. Le duo Nadia – Angela fonctionne comme à la belle époque de Paco et du Polack ou de Vasco et du Pinguino. Dans ces relations se mêlent des sentiments antinomiques de méfiance, de mépris, d'admiration, d'envie, matérialisés par une rivalité physique. C'est une alliance de contraires qui se découvrent des points communs et où les objectifs personnels opposés (sens du devoir, conviction, argent...) percutent une amitié naissante et mal assurée en provocant de profondes remises en cause. Souvent, fidèle à son style, Corbucci désamorce une émotion qui pourrait devenir artificielle par son goût de la comédie et la décontraction de ses personnages. Il sait pourtant donner d'un coup une densité à son couple mal assorti comme quand le cabot Guido Guidi meurt dans les bras du brave curé Don Albino dans Che c'entriamo noi con la rivoluzione? (Mais qu'est-ce que je viens foutre au milieu de cette révolution ? - 1972).

Dans Donne armate, sans doute motivé par la féminité de son duo, le réalisateur va un peu plus loin que d'habitude dans le registre sensible. Ce qui passe entre Nadia et Angela est palpable, porté par l'interprétation de Lina Sastri et Cristina Marsillach, et le film a l'intelligence de ne pas emprunter la piste du sous entendu sexuel qui n'apporterait rien. L'amitié entre la terroriste et la policière est de nature hawksienne, se construisant sur la reconnaissance des capacités professionnelles de chacune, sur l'estime qui se développe entre elles. Cette relation est mise en parallèle avec celle qui uni Nadia et son ancienne camarade Cora. Nadia retrouve petit à petit en Angela les mêmes qualités tant du domaine de la compétence que morales. Corbucci traite dans la même veine, avec finesse, la face amoureuse de ses héroïnes, laissant deviner la liberté sexuelle de Nadia tandis qu'il dessine à petites touches la timidité d'Angela dans sa relation hésitante avec Marco La Valle. Dans une courte scène explicite, les deux femmes dans un bar-dancing sont abordées par un dragueur que Nadia éconduit en entrainant Angela sur la piste de danse. Tout est dit de leur camaraderie naissante. Mais aussi, pour les deux femmes engagées dans une course contre la mort, pas de temps pour autre chose.

L'un des aspects remarquables de Donne armate est dans la façon dont Corbucci aborde la figure du terroriste dans l'Italie de la fin des années quatre-vingt qui sort tout juste des « années de plomb ». A travers son couple vedette, il est le premier à montrer dans le cadre d'une œuvre commerciale destinée à une chaîne nationale la réconciliation possible entre les adversaires d'hier et la possibilité d'un apaisement. Par le choix de l'actrice Lina Sastri, il inscrit Nadia dans le prolongement de la terroriste impitoyable jouée dans Segreti segreti (1984) de Giuseppe Bertolucci (qui lui valu un prix d'interprétation). Mais Corbucci apporte de nombreuses nuances dans le personnage. C'est une femme d'un certain âge mais encore belle, marquée dans son regard, mais qui ne renie rien de son engagement sans rien dissimuler de son amertume face aux lendemains qui déchantent et à la disparition souvent violente des anciens amis. Elle est filmée comme femme d'action, avec sa vitalité dans l'action, sa précision et sa dureté, mais aussi sa fatigue, sa lassitude et ses remises en cause, ce qui la rend émouvante. Face à elle, Corbucci met en scène avec Cristina Marsillach la nouvelle génération, faisant ressortir sa fragilité d'apparence, montrant ses temps morts et ses hésitations, mais aussi sa technicité, un rien scolaire. La jeune policière est fine de physique, presque une adolescente, parfois naïve dans ses réactions, ce qui ne l'empêche pas de faire le coup de poing à l'occasion. A l'idéologie de Nadia, Angela substitue une déontologie sincère, un poil rigide dans son obsession à agir selon les règles. Mais c'est là, dans ce que l'on pourrait appeler un code d'honneur dans l'action, que les deux femmes peuvent trouver un terrain d'entente. Comme à la grande époque de ses westerns imprégnés de l'ambiance politique des années 65/75, Corbucci exprime sa défiance instinctive quand aux idéologies comme aux corps constitués, que ce soient ceux de l'état ou de ses adversaires. Comme l'écrivait Jean-Patrick Manchette : « Le terrorisme gauchiste et le terrorisme étatique, quoique que leurs mobiles soient incomparables, sont les deux mâchoires du même piège à con. ». Un piège à con dans lequel se débattent les couples improbables de Sergio Corbucci. Comme dans les nombreux polars italiens des années soixante-dix, il y a dans Donne armate la violence et les manipulations. Mais au nihilisme rageur, parfois à un fascisme décomplexé, Corbucci substitue la possibilité d'une rédemption, un dialogue débouchant sur l'apaisement malgré la douleur. Cette constante dans les convictions du maestro dans la nature humaine et son regard toujours plein de tendresse amusée pour ses héros force mon respect.

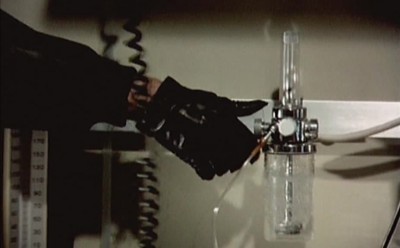

Le film trouve pourtant ses limites dans son format télévisuel. Corbucci dont le travail à partir de la fin des années soixante-dix a été critiqué, parfois à raison, pour sa pauvreté visuelle de téléfilm, travaille pour la première fois pour ce medium. De fait, Donne armate a une photographie réaliste signée Sergio D'Offizi qui a fait un peu de tout (Cannibal holocaust (1980) de Ruggero Deodato) et parfois n'importe quoi. Le film ne possède pas une grande force visuelle, c'est du travail propre. Il y a quelques belles scènes pourtant comme l'ouverture où l'on découvre Nadia dans le jardin de la prison que l'on prendrait pour un asile, avec une chanson lointaine en patois et une atmosphère étrange de temps suspendu. La prison est ensuite filmée avec une belle économie de moyens, comme une idée abstraite de prison. Un couloir, une grille, un son qui résonne. Le récit ensuite est monté de façon linéaire sur un rythme soutenu (montage de Ruggero Mastroianni quand même) mais sur les deux heures trente, il y a bien quelques baisses de régime, peut être atténuées par la diffusion en deux parties. Plus étonnant de la part du réalisateur de Django (1966), la violence est très atténuée. Les scènes d'action sont rapides mais sans éclat, j'allais écrire sans esbroufe, la violence est sèche, elliptique, refusant les effets de suspense que l'on pouvait attendre comme dans la scène de l'hôpital. Un gant noir et clac !

Puisque l'on parle de gant noir, j'évoquais Dario Argento en début de texte et je trouve étonnant les emprunts à un cinéaste si éloigné de l'univers de Sergio Corbucci. Outre ce gant tout à fait argentesque qui fait office de clin d’œil, le plus évident est le choix de Cristina Marsillach que Corbucci avait fait jouer dans I giorni del commissario Ambrosio (1988) après son rôle marquant dans Opéra (1987). Il utilise de la même façon son visage juvénile et innocent comme sa détermination physique. Les deux réalisateurs font passer leurs sentiments à travers des personnages de jeunes femmes. Comme chez Argento, Marsillach incarne un symbole de pureté plongé dans une sombre machination, une sorte d'Alice aux pays des horreurs, horreurs plus prosaïques dans ce film ci que dans ce film là. Sans trop entrer dans les révélations, il y a des similitudes intéressantes entre le final de Donne armate et celui d'Opera quand à la fiabilité de la gent masculine. Il est aussi permis de voir une filiation entre Angela et l'inspectrice Anna Manni qui sera jouée par Asia Argento en 1996 dans La sindrome di Stenldhal (Le syndrome de Stendhal) de Dario Argento, mais je m'avance peut être. Dans le même esprit, Corbucci offre à Donald Pleasence le rôle d'un vieux sage, ami de Nadia, tout à fait dans la lignée de son personnage de Phenomena (1984).

Au final, Donne armate, disponible en DVD italien, hélas sans sous-titres, clôt, sinon en feu d'artifice, du moins très honorablement la belle carrière du maestro. Comme John Ford qu'il a toujours admiré, Sergio Corbucci tire sa révérence avec des femmes admirables qui ont le sens du sacrifice et de l'humour.

20:39 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : sergio corbucci | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

21/08/2014

Un film sur une femme vertueuse

The fan (L'éventail de lady Windemere) de Otto Preminger (1949)

Texte pour les Fiches du Cinéma

Ce n'est pas l'image que je m'en fais, rigueur et relative froideur, mais Otto Preminger à la réflexion est peut être bien un romantique. Un romantique au feu contenu, aux élans canalisés par une mise en scène précise, aux accents sombres et parfois amers, mais un romantique quand même. Nombre de ses films empruntent au mélodrame, fautes enfouies au fond des cœurs, amours rédempteurs, amours impossibles, sacrifices, traumatismes, passions exhalées pouvant mener à la violence, coups de foudres étranges qui se résolvent à la lisière du fantastique. Ce sont aussi des personnages féminins fascinants dans Laura (1944), Daisy Kenyon (1947), ou Forever Amber (Ambre – 1947). Après avoir aidé Ernst Lubitsch malade à terminer That Lady in Ermine (La Dame au manteau d'hermine), Preminger adapte en 1948 la pièce d'Oscar Wilde Lady Windermere's Fan déjà porté à l'écran par Lubitsch en 1925. Oscar Wilde dont la vie de dandy et la plume acérée ne masquent pas sa profonde humanité et sa sensibilité à vif mise à mal par la rigidité de la société victorienne.

L'éventail du titre est un objet chargé d'émotions qui permet de remonter le temps pour découvrir un récit de sacrifice et la révélation du secret d'une grande âme. Le film de Preminger est écrit par rien moins que Walter Reisch qui collabora au scénario du Ninotchka (1939) de Lubitsch et la poétesse Dorothy Parker. L'histoire est décalée dans le temps et c'est après la seconde guerre mondiale que madame Erlynne retrouve l'éventail dans une vente aux enchères d'objets récupérés après les bombardements sur Londres, le Blitz. Pour le récupérer, elle fait appel à lord Darlington qui héberge dans sa vaste demeure de charmantes auxiliaires américaines. Devant ses réticences, madame Erlynne va devoir lui rafraîchir la mémoire en le ramenant au début du siècle. Comme dans Laura, le film est composé de flashbacks qui recomposent le puzzle du récit, moins brillants peut être parce que plus linéaires, mais tout aussi rigoureux et toujours très imaginatifs dans les transitions entre passé et présent.

La belle et jeune lady Windermere aime sincèrement son charmant mari mais ne peut empêcher ce dernier de nourrir des soupçons à son égard à la veille de son anniversaire. Il est pourtant bien cachottier le lord, lui qui entretient la mystérieuse madame Erlynne suite à un curieux arrangement. Bientôt le doute et le mensonge vont miner le couple. Au point que lady Windermere se laisserait bien fléchir par la cour de lord Darlington, un séducteur redoutable qui est aussi le meilleur ami de son époux. L'éventail,le fameux éventail, cadeau du lord à la lady, va cristalliser le danger sur le couple et résoudre, avec quelle élégance, la crise.

Soupçons, mensonges, secrets, amours mal contenus, hypocrisies, tout ce qui fait le miel de Wilde comme de Preminger. The fan est un film à la forme raffinée, costumes, décors, photographie en noir et blanc soyeux de Joseph LaShelle, un ténor, où tout se joue dans les regards, les gestes esquissés, les expressions fugaces, sous le brillant dialogue venu du théâtre. C'est une succession de joutes verbales où la vérité des personnages est entre les mots, eux qui ont tant de mal à exprimer les sentiments. Les choses les plus simples se compliquent dangereusement dans une société de paraître, proustienne, accaparée par des rituels aristocratiques, bals, visites, courses et cancans, et minée par des valeurs désuètes. Le mariage, cible favorite de Wilde qui semble bien partagée par Preminger, ne protège pas l'amour vrai des époux Windermere. Son altruisme, un peu troublé, ne protège pas plus le lord, et il faut la force de caractère peu commune de madame Erlynne ou le dandysme un rien cynique de Lord Darlington pour maîtriser les choses.

Preminger orchestre ce ballet des sentiments en virtuose, pesant chaque réplique, chaque plan. Il fait naître l'émotion sous la sophistication et le texte théâtral, mettant en valeur le jeu de comédiens plutôt sublimes : Richard Greene (Windermere), Madeleine Carroll en madame Erlynne, Jeanne Crain en lady Windermere qui offre quelques magnifiques gros plans sensuels et, parfait dans un rôle qui lui sied comme un gant, George Sanders en lord Darlington, plein de morgue et de vérité. Le réalisateur est attentif aux points de rupture et traque le moindre frémissement, comme dans la très belle scène de dispute entre les époux où, après un passage heureux filmé large, il resserre petit à petit les cadres après le réveil nocturne de la lady minée par le doute, au fur et à mesure qu'elle apprend la relation entre son mari et madame Erlynne. Preminger manie également un humour satirique avec le personnage de duchesse de Berwick (délicieuse scène de l'essai des chaussures), et à travers le principe des flashback, une certaine mélancolie. Le couple Windermere a péri dans les bombardements. Madame Erlynne et Lord Darlington, qui ont su taire leurs sentiments envers la lady, se retrouvent, l'une obligeant l'autre à se souvenir jusqu'à ce qu'il reconnaisse la valeur de cette mémoire. Et les deux vieillards de s'éloigner, complices.

Peu estimé, y compris chez les admirateurs d'Otto Preminger, le film est sortit tardivement en France et mérite l'attention. Seul bémol à la sortie de cette rareté dans la collection Hollywood Classics, il s'agit de la version courte de 76 minutes. Il en manque une bonne dizaine.

Photographies 20th Century Fox

22:37 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : otto preminger | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

19/08/2014

1969 (Quand parle la poudre)

C'est partit pour un retour en 1969 sur Zoom Arrière avec un éditorial ébouriffant de Frédérique. Sacrée belle année de cinéma dans les salles françaises pour clore la décennie. Il y a en ce qui me concerne une demi-douzaine de films de chevet, signés Truffaut, Leone, Peckinpah, Edwards, Corbucci ou Molinaro, et un cinéma venu des quatre coins du monde qui offre des œuvres majeures des cinéastes Rocha, Rohmer, Tarkovski, Costa-Gavras, Bunuel, Fischer, Ferreri, De Toth, sans compter tous ceux que je n'ai pas vus mais dont mes camarades disent tant de bien.

Ce qui me frappe pourtant, c'est l’impressionnante concentration, façon feu d'artifice, de westerns de haut vol. Le western à l'italienne offre aux français une sorte de bouquet final par le jeu du hasard des dates de sortie. Nous verrons donc, concentrés sur douze mois, l'aboutissement des œuvres des trois Sergio, Leone, Corbucci et Sollima. Le premier donne son film le plus ambitieux et rend hommage à John Ford en filmant quelques plans à Monument Valley même tout en pervertissant l'image des yeux bleus du "all american" Henry Fonda. Le second va au bout de sa veine nihiliste et sarcastique avec l'aide d'un Jean-Louis Trintignant aussi mutique qu'il était bavard à Clermont-Ferrand. Le troisième concentre sur les écrans sa trilogie politique avec Tomas Milian, royal en paysan frustre, rebelle et débrouillard. Derrière eux, comme l'écume, plusieurs films de belle tenue qui témoignent de la vitalité d'un cinéma de genre sur le point d'entrer en décadence.

Et, comme un passage de témoin, aux États-Unis, Sam Peckinpah remis de ses déboires avec les producteurs, peut réaliser avec The wild Bunch, le film du grand retour du western au pays natal. Clôturant dans le sang et la poudre des années soixante déprimantes, il reprend le genre là où l'avait laissé Ford dans The man who shot Liberty Valance (1962) et y intègre tout ce qui est né de formel du passage en Europe en y réinjectant le regard moral et humaniste des grands classiques américains. L'hommage à Ford ne passe pas comme chez Leone par le symbole mais par un état d'esprit. Dit autrement, ses Deke Thornton et Pike Bishop sont de la même trempe que Tom Doniphon et ce dernier, quand il s'efface, pourrait bien être partit pour le Mexique. Ce faisant, le grand Sam ouvre la porte à un nouveau western américain qui donnera de belles choses dans les années soixante-dix. Comme un échauffement, Sydney Pollack trousse un aimable Scalphunters.

Photographies DR

16:48 Publié dans Blog, Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : sergio léone, sergio sollima, sergio corbucci, sydney pollack, giuseppe colizzi | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

27/07/2014

En première page

Park Row (Violences à Park Row) de Samuel Fuller (1952)

Texte pour Les Fiches du Cinéma

Dans une première vie, Samuel Fuller travailla dans la presse. A douze ans, il est copy-boy, à dix-sept, il est reporter criminel pour le New York Evening Graphic. Il passe ensuite à l'écriture en tant que scénariste et romancier avant de s'engager dans la fameuse Big Red One pendant la seconde guerre mondiale. C'est avec une caméra 16 mm qu'il participe à la libération du camp de concentration de Falkenau. Le soldat laissera place au cinéaste à la fin des années quarante. De sa première expérience, son cinéma gardera l'empreinte par ses côtés documentés, la concision de son style et quelque chose de l'ordre de la conviction. Pour Samuel Fuller, le journaliste est un héros, un homme engagé dont la voix porte un idéal. Du moins, il devrait. Il devrait s'inscrire dans une longue lignée d'hommes enthousiastes, John Peter Zenger, Benjamin Franklin, Horace Greeley, James Gordon Bennett ou Joseph Pulitzer, hérauts d'une presse libre. Et américaine. Pour célébrer cet idéal, Fuller finance, produit, écrit et réalise un poème épique, enflammé et violent, Park Row en 1952. Il a pour cela refusé l'offre de Darryl F. Zanuck avec à la clef un gros budget, le Technicolor et Gregory Peck. Il reprend Gene Evans qu'il vient de diriger dans Fixed Bayonets ! (Baïonnette au canon) et tourne très vite, 10 jours à l'énergie, pour un tout petit budget. Le film sera un échec mais, comme John Ford qui aimait mettre en avant ses « petits films » très personnels, Fuller le citera toujours comme son préféré.

Park row est une rue de New-York, près de Wall Street, où étaient installés au XIXe siècle les grands journaux, veillés par la statue de Benjamin Franklin. C'était un âge d'or de la presse écrite dynamique et foisonnante, bien avant la radio, la télévision sans parler d'Internet. Sur Park Row naissent et meurent les quotidiens qui tirent plusieurs éditions par jour, se livrant à une lutte acharnée à coup d'idées et de phrases assassines, parfois aussi avec une violence plus concrète qui peut rappeler les agissements des bandes de gangsters. 1886. Ce chaudron bouillonnant, Samuel Fuller, enflammé par son sujet, y plonge en avec une caméra fiévreuse en longs mouvements aériens et voluptueux le long des immeubles. Il pénètre les bureaux de rédaction, les imprimeries et ce bar où se réunit tout le petit peuple de la presse, éditorialistes, reporters, typographistes, caricaturistes, là où s'échangent les informations et où naissent les articles. Les images signées John L. Russel (Le directeur de la photographie inspiré du Macbeth (1948) d'Orson Welles et du Psycho (1960) d'Alfred Hitchcock) et les ambiances sont d'un noir d'encre et de polar, d'un blanc rustre de papier journal, ce papier vital qui peut être papier de boucherie sous le poids de la nécessité. Les plans sont saturés de personnages croqués à grands traits et d'action. Le mouvement avant tout. La fièvre encore.

Un soir, Phineas Mitchell, qui vient de se faire virer du Star, met son rêve à l'épreuve et crée le Globe. Fuller le suit dans ce projet fou qui cherche à retrouver l'esprit des grands anciens. Mitchell va se heurter à son ancien employeur et désormais rival, la belle Charity Hackett . Main de fer dans un gant de dentelle, Charity la bien mal nommée, est une héritière qui a la puissance financière mais pas le feu sacré. C'est par contre un sacré personnage, femme forte et autoritaire dans un univers masculin, comme le sera Jessica Drummond en 1957 dans Forty guns (Quarante tueurs). Elle rend passionnant son duel avec Mitchell d'autant que Fuller ne recule pas devant un rien de romance. Il a le bon goût de s'en tenir à la lisière, mettant le jeu de séduction en avant comme arme, laissant deviner les sentiments plus profonds, et contradictoires, qui assaillent les rivaux. Mary Welch, dont c'est hélas le seul film, campe une Charity Hackett fascinante dont on ressent les failles sous le masque, manipulatrice, impitoyable mais humaine en dernier ressort, érotique aussi à sa façon. Je suis conquis.

Face à elle, Gene Evans donne densité à un Phineas Mitchell d'un bloc, concentré de rigueur et de talent, évoquant le Charles Foster Kane des débuts dans le film de Welles, annonçant le Dutton Peabody courageux de The man who shot Liberty Valance (L'homme qui tua Liberty Valance– 1962) de John Ford. L’héritage de Mitchell est celui d'une tradition de grand journalistes. Pourtant Fuller ne fait pas du Globe un grand journal d'investigation comme le Day mis en scène par Richard Brooks la même année dans le superbe Deadline U.S.A. (Bas les masques). Mitchell ne se bat pas pour une grande cause, mais démarre sur l'histoire d'un homme qui saute du Brooklyn Bridge, puis lance une souscription pour payer le socle de la statue de liberté. Joli symbole. Ce sont pourtant des sujets qui apparaissent bien légers mais qui, du coup, ne parasitent pas le fond du film, le principe d'indépendance.

N'ayant pas peur d'en rajouter, le scénario rajoute une réflexion sur l'évolution technologique avec le savoureux personnage (authentique) de Ottmar Mergenthaler, qui invente la linotype destinée à remplacer la composition manuelle (effectuée avec dextérité dans le film par un italien qui ne sait pas lire!). Cette invention capitale sera un enjeu de plus dans la lutte entre Hackett et Mitchell. Park Row s'en tient à une déclaration de principes et trouve sa richesse dans le portrait vivant de tout ce petit monde de la presse, dans le travail au quotidien de tous les rouages. Trouver le papier, manipuler les caractères, plonger les mains dans l'encre, organiser la diffusion, sont aussi importants que le fond des articles. François Truffaut montrera le travail de cinéma de la même façon vingt ans plus tard. Le parallèle est d'ailleurs limpide et si Fuller cède à un rien de nostalgie en faisant son autoportrait en jeune copy-boy avec le personnage de Rusty, il s'imagine en Mitchell, avec qui il partage le goût des gros cigares, dans les jeux de pouvoir hollywoodiens. Rapide et rythmé, Park row file comme un récit de passionné avec d’impressionnantes bouffées de violences typiques de l'auteur quand les choses s'emballent et que Mitchell fait jouer ses poings. Poème noir aux doigts d'encre, Park row est un Fuller essentiel.

Photographies : United Artist

A lire sur Critikat

A lire chez Shangols

A lire sur the Guardian (en anglais)

A lire sur Brightlightsfilms (en anglais)

Par Jonathan Rosenblaum (en anglais)

16:43 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : samuel fuller | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

02/07/2014

Petits carnets cannois (3)

La haut sur la montagne

« […] et ce côté sursignifié (l'horreur de la vie moderne, la technologie, internet, les téléphones mobiles, la mondialisation, aliénation et incommunicabilité… bla bla ou cui cui, je sais plus ». cette phrase de Buster sur Balloonatic à propos d'un autre film correspond tout à fait à mon sentiment d'agacement à la vision de Sils Maria d'Olivier Assayas. Inutile de dépenser beaucoup plus d'énergie pour ce film. Juliette Binoche incarne Maria Enders, une grande artiste dans la quarantaine qui doit rejouer dans la pièce qui la rendit célèbre à vingt ans. Dans cette pièce, une femme de quarante ans est dévorée de passion pour une jeune femme de vingt. Elle s'est révélée dans le rôle de la seconde, elle doit désormais affronter celui de la première. Rapport entre l'actrice et l'âge, entre le théâtre et la vie, avec le cinéma derrière. Le sujet est beau même s'il a déjà été abordé avec talent (esprit de Bergman, est-tu là?). Mais Olivier Assayas filme comme il écrivait et étouffe son film sous une mise en scène très en avant, pleine d'effets de style (montage sec, ruptures brutales, effets de reflets, caméra très (trop) mobile, sérieux papal). C'est tour à tour agaçant, lassant, désespérant. Le réalisateur reste à la surface des choses en enfilant une collection de clichés (inévitable vomissement). Une jolie scène rafraîchissante : Caméra quasi fixe. Binoche et Kristen Stewart qui joue la secrétaire – confidente de Maria, se jettent dans un lac de montagne. A leurs cris authentiques on devine que l'eau était vraiment froide.

Afrique

Il y a un monde entre Olivier Assayas et le cinéaste mauritanien Abderrahmane Sissako. Un monde et une conception du cinéma. Timbuktu est une œuvre d'une grande force et d'une grande beauté. D'une simplicité d'accès qui nous fait pénétrer en douceur, mais avec fermeté, dans la complexité d'une situation tragique. Le film évoque la prise de Tombouctou par les milices islamistes et le bouleversement de la vie quotidienne des habitants qui se voient imposer la charia de façon aussi stupide que cruelle. Timbuktu est un film qui ouvre des portes. Sissako fait le pari que l'émanation d'une culture particulière, ici Africaine, exprime quelque chose d'universel via des valeurs partagées par tout être humain, l'amour (sous plusieurs formes), la foi, l'art et l'aspiration au bonheur. Hélas, la bêtise alliée à la brutalité sont de redoutables ennemis de ces valeurs. Le film de Sissako suit le destin de Kidane, éleveur de vaches dans les dunes, qui vit paisiblement entre sa femme aimante et sa fille adorable. Une famille idéale qui est dépeinte avec une économie de moyens, gestes simples, paroles rares et regards justes. L'harmonie est ressentie plus que démontrée. La rupture de cette harmonie ne viendra pas comme on peut s'y attendre de l'ingérence extérieure, mais d'une faille de Kidane, de ce qu'il porte encore en lui de violence et de trop grande confiance en lui. Pour tout dire, ce sera une histoire de vache appelée GPS et de voisinage difficile.

Entre temps, Sissako nous fait découvrir une large galerie de portraits, mosaïque humaine qui compose un portrait global des oppressés comme des oppresseurs. Côté islamistes, le réalisateur met en avant les côtés humains et les motivations prosaïques, sachant utiliser un humour absurde qui peut virer au noir. Il y a ce milicien qui fume en cachette et est amoureux de la femme de Kidane, il y a son jeune chauffeur qui l'a percé à jour mais laisse faire, il y a ce jeune homme bêta qui tente d’enregistrer un message vidéo menaçant (une scène très drôle), et puis les autres, désœuvrés, peu convaincu, mais qui seront, c'est le point terrible, les bras et les armes de la violence la plus abjecte. Face à eux, il y a ce très beau personnage de la femme aux tissus qui tient tête aux islamistes avec sa folie de façade, il y a ces enfants qui jouent au football sans ballon (c'est interdit!), il y a cette poissonnière qui ne veut pas porter de gants au marché (ce n'est pas pratique), il y a ces musiciens qui se cachent pour jouer et dont la chanteuse est jouée par la malienne Fatoumata Diawara. Entre les deux, il y a un saint homme modéré, figure de l'équilibre qui défend l'islam de tolérance.

Peut être que le film aurait gagné a ne pas tant vouloir étreindre. Il y a un côté systématique chez Sissako qui semble vouloir passer en revue tous les aspects de son sujet. Certaines scènes comme l'ouverture avec l'enlèvement d'un occidental, ne sont pas intégrées au reste du récit. La scène de la lapidation, moment glaçant, arrive de façon abrupte. Par l'absence de point de vue à l'intérieur du film, elle fonctionne plus comme une scène choc que comme élément dramatique.

Mais la force de l'ensemble, l'aisance dans les ruptures de ton et le jeu très vivant de l'ensemble des acteurs, emporte l'adhésion. D'un point de vue formel, Timbuktu est d'une grande beauté. La photographie du tunisien Sofian El Fani qui a travaillé sur les deux derniers films d'Abdellatif Kechiche, est une splendeur qui rend les teintes chaudes des murs de terre, la finesse des étendues de sable, la richesse des couleurs des vêtements, opposée bien sûr au noir et terne des islamistes. Les femmes sont photographiées avec passion, avec cette sensualité africaine un peu alanguie, la plus belle des réponses aux intégrismes.

Photographies : DR Télérama et © Le Pacte

10:41 Publié dans Cinéma, Festival | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cannes 2014, abderrahmane sissako, olivier assayas | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

12/06/2014

Les salisseurs de mémoire en couleurs

J'ai voulu profiter des commémorations du 70e anniversaire du débarquement en Normandie pour donner à ma fille une première approche de ce que fut la seconde guerre mondiale. L'occasion était belle, il y a pléthore de documentaires et je n'allait pas la traumatiser si jeune avec le film de Steven Spielberg. Nous nous sommes donc installés en famille le 6 juin (non, pas à l'aube) devant 6 juin 44, la Lumière de l’aube de Jean-Christophe Rosé sur France 2. Mauvaise pioche ! Ce film est une horreur à plusieurs niveaux. La première et la pire pour moi est qu'il est composé d'images d'archives colorisées. Je vais sans doute me répéter par rapport à mon coup de gueule sur Apocalypse de Isabelle Clarke et Daniel Costelle en 2009. Mais quand je lis les critiques enthousiastes et des phrases comme « la colorisation des images renforce encore la tension » (Le Nouvel Observateur), j'ai les poils du dos qui se hérissent et je ne cesserais de dénoncer un procédé aussi hideux esthétiquement que malhonnête moralement.

De quoi de la colorisation ?!

Il faut donc rappeler ici que si le noir et blanc est lié à la technologie de l’époque, il en est aussi la marque et fait partie intrinsèque du document filmé. Il faut rappeler que les opérateurs étaient rompus à l'utilisation de ces couleurs et les travaillaient en conséquence. Peut être même que certaines aimaient cela. Il faut aussi rappeler que la couleur existait et que certains réalisateurs ont tourné, John Ford et Georges Stevens par exemple, en couleurs sur divers théâtres d'opération. Ces couleurs, rappelons-le, sont très différentes de nature (ce sont des pellicules Kodachrome ou Agfacolor) de celles d'une colorisation numérique. Il suffit de regarder The battle of Midway de Ford, tourné en 1942, pour s'en convaincre. Dans 6 juin 44, la Lumière de l’aube, le réalisateur insère quelques unes de ces images d'origine et elles jurent par leur beauté et leur fraîcheur avec le coloriage pitoyable de 2014. Pitoyable oui, car il faut rappeler encore que ces couleurs numériques sont laides. Les visages sont tous cireux, les rouges et bleus vifs sont ternes, les plans d'ensemble bavent. Il faut rappeler que, par principe, on ne connaît pas les couleurs d'origine (et oui, c'est du noir et blanc) et qu'il y a donc interprétation. Que penser de l'éthique de ceux qui mettent du rouge ou du vert là où il y avait peut être du bleu ou de l'orange ? Il ne s'agit pour moi, ni plus, ni moins, que de la dénaturation de documents historiques pour les motifs commerciaux que l'on sait. Exception amusante, l'extrait de La bataille du rail (1944) de René Clément, fiction, est conservée en noir et blanc. Le pire arrive à la fin, quand le commentaire en guise de conclusion parle de la colorisation en disant que ce n'est pas bien grave. Alors pourquoi l'avoir fait ? Bien sûr que c'est grave ! Au prétexte que de mettre l'Histoire au goût du jour ? Il se trouve que le goût du jour est un goût de chiotte.

Les autres aspects du film ne valaient guère mieux. Musique inutilement dramatique tartinée au kilomètre, commentaire terriblement mélodramatique dit par Samuel le Bihan qui faisait de la peine quand il prononçait les mots anglais. Gros effets. La structure éclatée ne rendait pas très clairement les événements d'une histoire complexe et il a fallu expliquer bien des choses à ma fille. Et puis quelques erreurs factuelles (Pas entendu parler des français de Kieffer).

Avec ça j'ai enchaîné avec Les Survivants d’Omaha Beach de Richard Dale. On retrouvait les mêmes images d'archives, cette fois en noir et blanc respecté. Les témoignages des témoins étaient sobres et émouvants. Hélas, le film verse dans l'abominable docu-fiction. Les scènes de fiction ont beaucoup trop vu le film de Spielberg et sont atroces. Cerise sur le gâteau, il y a d'affreux effets dans le style jeu vidéo avec des mouvements avant depuis les barges de débarquement jusque dans les canons de mitrailleuses allemandes. Obscène pour utiliser un mot de poids.

De rage, le lendemain, j'ai montré à ma fille The longest day (1962), le film orchestré par Darryl F. Zanuck. Malgré ses limites, quelques fantaisies et quelques longueurs, c'est un film qui faisait le choix du noir et blanc pour mieux insérer des archives. Un film qui respectait les langues des différents protagonistes. Un film qui avait le mérite de bien poser les choses avec cette clarté propre à un certain cinéma américain. J'ai revu John Wayne balancer sa tasse de café dans la salle des parachutes et je me suis calmé.

23:30 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (5) | Tags : polémique | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

Sur le rail

Amicalement dédiée au bon Dr Orlof, Mireille Darc sur le travelling géant de Week-end (1967) de Jean-Luc Godard. En attendant 1967 sur Zoom Arrière. Source Pour 15 minutes d'amour.

12:27 Publié dans Actrices, Cinéma | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : mireille darc, jean luc godard | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

10/06/2014

1966, c'est maintenant !

Sur Zoom arrière, nous sommes en 1966 et Orson Welles domine une jolie collection de beaux films avec sa plus belle rêverie épique et Shakespearienne, Falsatff. derrière lui, le Ford ultime, la Deneuve chez Polanski, Bresson et son âne, le doublé de Sergio Leone, le Has à tiroirs et Kurosawa lui aussi sur les pas du grand Will. mais 1966, c'était aussi une grande année de cinéma populaire mêlant fantastique, western baroque, aventure et mélodrame. Le spectateur ravi croisait le visage de Barbara Steele, le cercueil de Django, le regard brûlant de Christopher Lee, le bikini préhistorique de Raquel Welch, la chevalerie de Charlton Heston, les amours contrariées du Dr Jivago, les zombies de Gilling et la fantaisie de Rappeneau. C'était la vie de château en salles.

05:49 Publié dans Blog, Cinéma | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : zoom arrière | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

08/06/2014

Borzage, encore un peu...

17:14 Publié dans Cinéma, Panthéon | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : frank borzage | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

06/06/2014

Borzage en quatre films (5)

The river (La femme au corbeau)

La neige, l'eau, le couple, le miracle, l'érotisme sont de la partie de The river mais je n'aurais pas à me répéter une quatrième fois. Cette nouvelle collaboration entre Frank Borzage et Charles Farrell est sensiblement différente des trois films précédents. Tout d'abord, cela tient au remplacement de Janet Gaynor par Mary Duncan pour le rôle féminin. Cette actrice somptueuse campe avec Rosalee un personnage plus femme, plus dense, une femme désirante et assurée. Farrell conserve à son personnage un côté juvénile qui sera l'un des ressorts de l'histoire (« Tu n'est qu'un garçon et je n'ai connu que des hommes » lui jette Rosalee). L'enjeu du couple ne sera plus l'éveil de la féminité déjà épanouie mais le retour à une certaine innocence, la renaissance de sentiments perdus dans l'amertume d'une vie que l'on devine difficile. Audacieux, Borzage inverse les stéréotypes et substitue pour la scène de rencontre, plutôt que l'image classique, celle de la femme habillée qui contemple l'homme se baignant nu dans la rivière. C'est elle qui séduit directement lors d'une scène amusante où ils comparent leurs tailles respectives, la femme embrassant le grand dadais au corps athlétique, se collant à lui de dos, puis de face. Des moments que le mélange de délicatesse et de franchise du réalisateur rendent délicieusement troublants. Et puis nous étions dans une période où le code Hays n'était pas encore en vigueur. Visuellement, Borzage fait ce film en partie à l'extérieur, même s'il s'agit d'un terrain du studio. Il fait construire une ville minière tout en verticales, qui aura peut être inspiré à John Ford la ville de How green was my valley (Quelle était verte ma vallée – 1941). On respire dans The river à plusieurs reprises l'air frais du dehors.

Mélodrame toujours, le scénario de Dwight Cummins et Philip Klein, d'après le roman de Tristram Tupper encore suit la descente de la rivière par Allen John Spender (Farrell) dans une péniche construite de ses mains. Dans la ville au cœur d'un pays sauvage, Rosalee attend son amant, Marsdon, envoyé en prison pour avoir tué un rival amoureux. Jaloux compulsif, il laisse Rosalee à la garde d'un corbeau, d’où le titre français. Attirés l'un par l'autre, Allen John et Rosalee se retrouvent isolés pour l'hiver dans la ville désertée. Bousculé par le désir, Allen John devra faire la preuve de son amour pour régénérer les sentiments engourdis de sa compagne. {The river} doit s'apprécier aujourd'hui d'une manière différente que lors de sa sortie. Longtemps considéré perdu, le film reste amputé de son début et de sa fin. Du coup, le sens en change. Le climax répondant à ceux des films précédents n'est pas le sauvetage de la femme par l'homme dans le tourbillon de la rivière, motif qui revient comme une menace tout au long du récit, mais le sauvetage de l'homme par la femme. Dans une scène hallucinante et magnifique, Allen John veut prouver son amour en abattant des arbres en pleine tempête de neige et en chemise. « Je te couperais assez de bois pour que tu n'aies plus jamais froid » défie-il. Rosalee récupère le corps frigorifié de son amoureux inconscient avec l'aide d'un colosse simple d'esprit et amical. Pour le sauver, elle réchauffera Allen John de son corps, ouvrant son peignoir et se glissant contre lui pour partager sa chaleur. Elle réalise ainsi le miracle tout en (s')avouant son amour. Sans préjuger de ce qui manque, The river se tient très bien sous cette forme. Le film acquiert une pureté et une densité inédite en recentrant l'histoire sur l'essentiel (Marsdon disparaît presque complètement), tout en conservant son potentiel d’étrangeté avec ce mystérieux et inquiétant corbeau. Le bouleversement des rôles féminins et masculins lui donne une originalité inédite. La mise en scène toujours magistrale de Borzage sort renforcée du fait que seules les copies muettes ont survécu. Le hasard, c'est connu, fait bien les choses.

Je n’hésite pas à conclure en insistant sur le caractère indispensable des ces quatre films qui ne pourront que transporter de joie l'amoureux véritable du cinéma. Le coffret réunit par Carlotta Films bénéficie du travail de Hervé Dumont, qui a supervisé le coffret et intervient longuement sur chaque film avec une mine d'informations et une connaissance pointue du maître. Les quatre films sont accompagnés d'un ensemble riche : livret, entretien audio avec Frank Borzage, intervention de l'historien du cinéma Michael Henry Wilson, galeries photographiques et trois films de télévisions réalisés au milieu des années 50 qui montrent que, comme à la même époque John Ford, Allan Dwan ou Alfred Hitchcock, ces géants de Hollywood savaient investir le petit écran en plein essor.

Photographies : Fox

A lire également sur DVDClassik

15:24 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : frank borzage | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

04/06/2014

Borzage en quatre films (4)

L'isolé (Lucky star)

Lucky star sera le dernier film de Frank Borzage avec son duo vedette. S'il nous offre une nouvelle variation sur les mêmes thèmes, le réalisateur choisit cette fois un contexte tout à fait différent. Après les villes d'Europe fantasmées, Lucky star se déroule dans l'Amérique rurale profonde, l'Americana traditionnelle issue en droite ligne des pionniers. Visuellement, Borzage et son équipe déploient de nouveau toutes les ressources d'un travail en studio exceptionnel avec d’impressionnants décors en trompe l’œil de Harry Oliver noyés de brumes ou de neige, d'où le ciel est quasi absent. La scène d'ouverture qui voit l'éveil de la ferme à l'aube est d'une beauté qui n'a d'équivalent que chez Murnau. Paradoxe, il naît au sein de ces artifices un réalisme pointilleux à travers le soin apporté aux costumes, aux objets et aux moyens mis en œuvre pour recréer la nature (La neige dans la dernière partie). J'imagine que Borzage, en terrain de connaissance, était délivré de « l’exotisme » européen. Charles Farrell est Timothy Osborn travaille sur les lignes électriques. Nous sommes en 1917, il part à la guerre avec ses collègues et son chef, le vaniteux Martin. Janet Gaynor incarne Mary Tucker, fille d'une pauvre paysanne dont le mari est décédé. Mary possède la vitalité espiègle de la gamine des rues de Modern times (Les temps modernes – 1936) de Charlie Chaplin. Timothy revient de guerre paralysé des jambes et se retrouve isolé dans un fauteuil roulant. Il va nouer avec Mary une relation d’abord quasi paternelle ou comme un grand frère, ce qui nous vaut quelques scènes de comédie où il décrasse sa sauvageonne d'amie. Ce faisant, il a la révélation de la jolie femme qu'elle est devenue tout en la révélant à elle-même. Plusieurs de ces scènes dégagent une sensualité directe et enthousiasmante, comme celle où Timothy envoie la jeune fille se laver sous une cascade et détourne pudiquement les yeux devant la femme. Borzage a une approche franche de la sexualité, s'avançant sur un terrain délicat puisqu'il évoque les implications du handicap et celles du mariage forcé.

Car bien entendu, la mère de Mary n'entend pas laisser sa fille convoler avec un paralytique et lui préfère Martin. Le couple va devoir se battre contre la pression sociale, le désir de respectabilité de la mère qui veut pour sa fille un « beau mariage » et les manigances de Martin. Si ce dernier est dépeint comme un salaud intégral dans la tradition du mélodrame, Borzage sait nuancer la dureté de la mère en montrant sa sincérité. Meurtrie par la vie, la mère veut éviter le même sort à sa fille. Mais elle ne peut comprendre la force de ses sentiments pour Timothy. Borzage évite là tout manichéisme. La structure du scénario de Sonya Levien à partir de "Three Episodes in the Life of Timothy Osborn" de Tristram Tupper se coule sur celle des films précédents, et le miracle final prend cette fois la forme de la course éperdue de Timothy dans la campagne balayée par une tempête de neige, réussissant à se tenir sur des béquilles, puis les envoyant valser en retrouvant in-extremis celle qu'il aime. La caméra de Borzage se fait aérienne, traversant les immenses décors du studio, lyrique dans un crescendo d'émotion, aussi puissante d'expressivité que pour Seven Heaven.

Photographies © Fox

17:27 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : frank borzage | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

02/06/2014

Borzage en quatre films (3)

Street angel (L'ange de la rue)

Dans Steet angel, nous passons de Paris à Naples en restant en studio. Janet Gaynor y est Angela, pauvre et dévouée à sa mère malade, bientôt mourante. Pour payer les médicaments Angela s'essaye à la prostitution. Si ce n'est pas du mélo ! Mais cela ne marche pas, la mère meurt et Angela fuit la police dans les ruelles napolitaines dont l’expressionnisme rappelle Métropolis et Caligari : ombres, dédales, recoins, escaliers. Angela se sauve grâce à un cirque miteux, devient danseuse et fini par rencontrer Gino joué par Charles Farrell. Il est peintre et tombe raide de la jeune fille. Il fait alors son portrait, non pas telle qu'elle s'imagine ni telle qu'elle nous apparaît sur l'écran, mais telle qu'il la voit. Sublime. Il y a là de la part de Frank Borzage une véritable déclaration d'intention – un manifeste. Son cinéma n'a que faire du réalisme, de l'ordinaire, seule compte la vérité des sentiments et l’extraordinaire de l'Amour. Ce qu'il filme, comme Gino peint, c'est un paysage mental, celui dans lequel naît, grandit et lutte l'amour de son couple de héros.

Des épreuves donc, liées au passé d'Angela qui la rattrape sous la forme d'un carabinier d'opérette mais perspicace. La loi, c'est la loi, mais il va lui laisser un dernière heure, le temps d'une scène déchirante, pour faire ses adieux à Gino qui ne se doute de rien. Avant cela, le scénario de Marion Orth qui adapte la pièce Cristilinda de J. Monckton Hoffe, reprend des motifs de Seventh heaven. Le couple fait l’expérience de la vie commune dans un improbable appartement bohème hors du monde. Nouvelle occasion pour Borzage de ciseler des petits riens délicats : elle lui enlève ses bottes, il fait chambre à part, gentleman, ils sont ensemble. Si Angela est éperdue d'admiration pour son homme, Gino est d'une tendresse quasi enfantine, se blottissant contre elle tout en la protégeant de son imposante carrure. C'est pourtant à la femme fragile que revient le plus dur. En affrontant son passé, l'assumant en adulte, elle risque son amour pour payer sa dette au prix du mensonge.

Sans atteindre le sommet lyrique du film précédent, Street angel s'achève par une scène poignante qui mêle de nouveau révélation au sens religieux et miracle, un miracle qui, s'il a lieu dans une église, n'en est pas moins un miracle laïque, un miracle de la Vie, de l'Amour et de l'Art. C'est le tableau de Gino représentant sa vision d'Angela, à la trajectoire complexe (vendu, travesti, enjeu d'une escroquerie), qui va toucher l'homme au cœur au moment suprême en lui évitant de commettre l'irréparable. Gino se souvient alors qu'il avait su voir Angela au-delà des apparences. Ce tableau, c'est la vérité de la femme et c'est aussi un mensonge (on l'a fait passer pour l’œuvre d'un ancien maître). Il se charge alors symboliquement de ce qui mine le couple et, redécouvert par Gino, lui ouvre les yeux sur la vérité d'Angela. C'est magistral.

Photographies : A certain cinéma et Fox (DR)

(à suivre)

00:29 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : frank borzage | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

31/05/2014

Borzage en quatre films (2)

Seventh heaven (L'heure suprême)

Les films de Frank Borzage relèvent la chimie, ou plutôt de l'alchimie puisque son cinéma transforme le plomb du quotidien en or de la passion. Il y est donc question de mélange et de réaction, de sublimation et d'élévation avec la nuance mystique que cela comporte sans pour autant céder à l'hallucination. Au cœur de la réaction : le couple. Deux éléments hétérogènes qui vont détonner. Borzage, c'est l'expérience alchimique du sentiment amoureux. La transfiguration par la passion. Le cadre, c'est celui du mélodrame, le vrai sans la plus petite trace d'ironie ou de cynisme. Seventh heaven est le film matrice de ces chefs d’œuvres d'une époque qui voit le passage du muet au parlant. C'est le film qui assure le succès et le renom de son auteur, celui où il affirme son style et cristallise autour de lui une équipe créative admirable. C'est pour ce film tiré d'une pièce de Broadway que Borzage crée le couple mythique formé de Janet Gaynor, alors une débutante qu'il impose contre les grandes vedettes du moment, et de Charles Farrell tout aussi novice. Le couple fera dix sept films ensemble dont trois avec Borzage. L'heure suprême du titre français est onze heures tapantes, celle où Chico et Diane s'isolent pour penser l'un à l'autre, étreignant dans leurs mains les médailles pieuses de trois sous qui leur ont servi d'alliance, et répètent comme un mantra « Chico, Diane, paradis».

Ascension. Chico est égoutier à Paris. Quoique jeune, fort et beau, il touille toute la journée les canaux avec son ami « le rat ». Il est une force qui va, optimiste et d'une confiance inébranlable en lui « Je suis un type formidable » lance-t-il aux quatre vents. Diane est une jeune orpheline qui vit avec sa sœur, une teigne qui la fouette, il faut voir comment. Diane est la pure jeune fille, femme-enfant au visage de sainte ou d'innocente héroïne sadienne. Même si ce n'est pas clairement exprimé, les deux femmes survivent en se prostituant. Débarque un riche couple d'oncle et tante venu pour les aider. Diane, incapable de mensonge, leur avoue les expédients auxquels elles ont eu recours. Oncle et tante outrés les abandonnent, déclenchant la fureur de la sœur qui poursuit Diane à coups de cravache dans les rues. La caméra de Borzage s'envole dans le décor pour suivre cette scène impressionnante de violence. Surgissant de son égout comme un héros mythologique, Chico sauve Diane et la déclare sa femme pour donner le change à la police. Du coup, il est obligé, malgré son mépris affiché, de l'emmener chez lui et de la garder un temps. C'est ce qui déclenche le processus amoureux. Les deux êtres vont se transfigurer, se révéler l'un à l'autre et à eux-même. Diane va vaincre sa peur et se transformer en femme, Chico va découvrir sa délicatesse et se dépouiller de son égoïsme.

Ascension. Dans une scène inoubliable, long travelling ascendant dans la cage d'escalier, Chico fait monter Diane chez lui, au septième étage d'un immeuble parisien rêvé qui inspirera sans doute René Clair et Marcel Carné (alors critique enthousiaste du film). La vaste mansarde est d'un romantisme fou et pour le couple l'écrin paradisiaque où leur couple va éclore. Un monde à part sous les étoiles et le ciel de Paris. Dans un premier temps, avec tendresse et finesse, Borzage décrit l'invention d'une vie commune, les gestes du respect de Chico pour Diane, les attentions de Diane pour Chico. Elle lui fait le café le matin et, dans une courte scène à l'érotisme troublant, s'enveloppe dans sa veste dont elle vient de recoudre un bouton. C'est très beau. C'est la quintessence de l'expressivité du cinéma muet. Dans un second temps, le monde extérieur se rappelle au bon souvenir des personnages et ils vont devoir traverser une série d’épreuves initiatiques qui vont éprouver leur amour : la guerre, la séparation, la mort. Ce qui est remarquable chez Borzage, c'est qu'il emprunte à un mysticisme religieux pour le remettre à l'échelle du couple. Comme le note Hervé Dumont, le couple est auto-suffisant chez Borzage et sa force est telle qu'il réinvente le monde autour de lui, repoussant les forces spirituelles et sociales établies : l'église, l'armée, la police, la bourgeoisie. Sans le côté provocateur, {Seven heaven} est proche en cela de l'Age d'or (1930) de Luis Bunuel. Il y a bien un curé sympathique, mais il est vite dépassé par ce qui se joue entre Chico et Diane. Il donne les médailles pieuses, mais sans réaliser la valeur qu'elles vont prendre, une valeur qui sera celle que le couple décide de leur donner. Quand le couple s'unit, il organise la cérémonie seul, échangeant vœux et médailles sans prêtre ni officier d'état civil.

Épreuves, Diane apprend à marcher sur une planche posée entre deux immeubles au dessus de la rue. Plus tard elle devra affronter sa sœur revenue la faire chanter. La guerre qui éloigne Chico sera le plus grand défi du couple. Une guerre si haïssable que le réalisateur demandera à son ami John Ford de tourner la scène de bataille. Chico et Diane vont conjurer le malheur par ce rendez-vous spirituel. Guerre et Mort seront vaincus par l'Amour. Le film atteint à travers cette exaltation de l'Amour fou une véritable subversion, une poésie libertaire d'autant plus réjouissante qu'elle n'est jamais lourde, jamais ostentatoire. Elle naît de la mise en scène qui sublime le quotidien : Diane apparaissant en robe de mariée dans l'encadrement de la fenêtre comme une révélation. Borzage déploie des trésors de finesse et d'humour et il amène ses acteurs à un jeu épuré qui sonne juste à travers le temps. Ses élans, s'ils ne sont jamais retenus comme lors de l'incroyable scène finale qui donne à voir un véritable miracle, emportent l'adhésion par leur force de conviction et la virtuosité de la réalisation. Le spectateur marche, court, vole aux côtés de Chico et Diane.

Photographies : A certain cinéma et Fox (DR)

(à suivre)

00:18 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : frank borzage | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

29/05/2014

Borzage en quatre films (1)

Introduction

Texte pour Les fiches du Cinéma