21/06/2020

Truffaut parle

Superbe document issu des archives de la RTS, un long entretient avec Christian Defaye pour l'émission Spécial Cinéma du 10 décembre 1975.

14:26 Publié dans Cinéma, Panthéon, Réalisateur | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : françois truffaut | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

20/05/2020

Au bord du lac

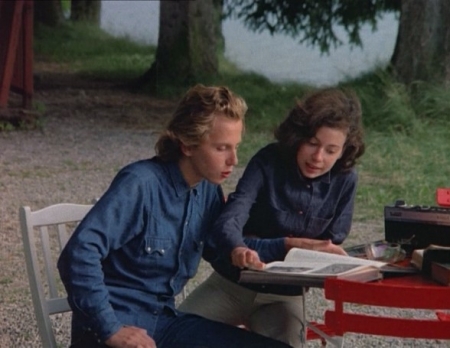

Le Genou de Claire (1970) d'Éric Rohmer

Le film étant diffusé jusqu'en octobre sur la plate forme d'ARTE, l'occasion est bonne de ressortir ce texte écrit pour le défunt site Kinok à l'occasion d'une édition DVD. C'est aussi l'occasion de signaler l'ensemble des articles de l'équipe de Zoom arrière consacré au cinéaste : R comme Rohmer.

Le Genou de Claire c'est d'abord la belle barbe de Jean-Claude Brialy dans le rôle de Jérôme qui me fait toujours irrésistiblement penser à celle que portait mon père dans les années 70. Ce sont les chaussettes blanches de collégienne que porte Béatrice Romand quand elle entre dans le cinéma de Rohmer. C'est la blondeur de Fabrice Lucchini au début de sa carrière, qui fait lui aussi sa première apparition chez le maître. C'est le teint pain d'épice et les courbes délicates de Laurence de Monaghan au genou tentateur et si parfait. C'est l'accent roumain de Aurora Cornu, sa démarche posée et ses mains délicates.

Le Genou de Claire est l'une des plus éclatantes réussites d'Eric Rohmer. Il suit immédiatement Ma nuit chez Maud et peu se voir comme un contre-pied. A la neige de Clermont-Ferrand, au noir et blanc de Nestor Almendros, aux dialogues en profondeur sur la foi, Pascal et l'amour, au visage un rien sévère de Jean-Louis Trintignant, se substituent le soleil d'été sur le lac d'Annecy, les cerisiers sous la brise, les couleurs de montagne du même chef opérateur, un marivaudage (le terme est particulièrement bien adapté ici) brillant et la décontraction barbue de Jean Claude Brialy. Le film a la grâce et la légèreté des jeunes filles en fleur. Le rose est sa couleur, comme celle de ses intertitres.

Le film est en quelque sorte l'aboutissement d'une certaine manière d'Eric Rohmer. Le patient polissage d'une forme mise au service de son amour pour la beauté des jeunes filles, l'art, les mots, et les livres. Cette forme est celle du cinéma classique et je souscris à ceux qui le rattachent au cinéma de Griffith. Format « carré » venu de la peinture, grande précision des compositions organisées en fonction de la lumière naturelle, des lignes de force du paysage et du déplacement des personnages, les images de Rohmer respirent l'harmonie. La caméra se déplace peu, uniquement pour accompagner un couple marchant sous les frondaisons, souligner l'arrivée de Laura ou s'approcher doucement du couple, Claire et Gilles, juché sur l'échelle, mangeant des cerises et attirant sans le vouloir le regard et les sentiments contradictoires de Jérôme. Et puis pas de musique.

Ce dispositif ne rend en rien le film aride. Tout son mouvement interne, le jeu du jeu des sentiments, est vif et prenant. Rien d'ennuyeux non plus. Rohmer est bavard, mais à la manière de Howard Hawks. « Vous trouvez que je parle trop ? ». Très peu de champ-contrechamp monotones mais plutôt une série de portraits qui se répondent comme lors des très belles scènes entre Jérôme et Aurora où le temps des plans fait naître le sentiment de la complicité, ou lors de la ballade en montagne de Jérôme et Laura. Voici donc comment Rohmer nous fait pénétrer son petit monde.

Chez lui, on a des préoccupations élevées (ce qui n'empêche pas la mesquinerie de certains). On y parle donc littérature, beauté, art et amour en abondance. Chez Rohmer, on vit dans de belles maisons qui portent une longue histoire, avec de beaux jardins même s'ils sont négligés, et éventuellement vue sur le lac. On voyage beaucoup (Jérôme est diplomate, Laura sur le départ, Aurora citoyenne du monde) et on a des métiers sympathiques comme attaché d'ambassade ou écrivain. On a le goût des belles et bonnes choses et une relation au temps plutôt proustienne, c'est à dire que l'on a le temps de le sentir couler. La seule manifestation d'un « autre monde » sera incarnée par le gardien du camping voisin, individu vulgaire au sens premier, avec son survêtement grossier, dont l'irruption dans la délicate comédie sera l'occasion pour Jérôme de révéler l'un des aspects les moins sympathiques de sa personnalité. Il n'y a pourtant pas là de quoi s'offusquer.

Le Genou de Claire est un film de vacances, non seulement parce que les protagonistes sont en villégiature mais parce qu'ils sont tous pris à un « entre-deux » de leur vie. Jérôme va pour se marier et liquide à sa façon celui qu'il était, faisant le point sur sa carrière de séducteur et vendant la maison familiale. Aurora est entre deux livres et s'engage dans un projet en étudiant son ami. Laura est au point de passage de l'adolescence et doit partir en Angleterre. Sa mère vient de se séparer. Finalement, Claire seule est dans une situation stable, dans son histoire bien rangée avec Gilles. A travers la leçon qu'il lui donne, non sans méchanceté, Jérôme assouvit son désir tout en ramenant la jeune fille à un entre-deux sentimental.

Ce sont peut être de ces multiples variations sur « l'entre-deux » qui font l'excitante fascination de ce film. Rohmer nous sollicite dans les jeux sentimentaux de la petite bande et nous met constamment en position de chercher à deviner qui pense quoi. Les personnages sont suffisamment denses pour se prêter à toutes les hypothèses. Après tout, Aurora cherche peut être à séduire une nouvelle fois Jérôme à travers ses défis littéraires. Et après tout, Jérôme ne joue-t'il pas le jeu en connaissance de cause ? De Jérôme et de Laura, on ne sait jamais vraiment qui est dupe de l'autre et jusqu'à quel point le séducteur n'est pas véritablement séduit. Même problème avec Claire : quelle est la part de jalousie et celle de jeu dans l'attitude de Jérôme à son égard ? Jusqu'à quel point est-il sincère quand il entre dans le détail de ses sentiments lors de ses discussions avec Aurora ? Que de questions.

On voit que l'art de Rohmer est ici de nous donner des pistes en nous montrant tout ce qui n'est pas dit : les gestes, les regards, les attitudes, toute une matière à grande mise en scène. Par exemple, les jeux de mains entre Jérôme et Aurora, parfois plus qu'affectueux, parasitent constamment leurs dialogues posés et créent une tension sentimentale permanente. Ce double niveau rend chaque confrontation passionnante et rappelle que Rohmer, au delà d'une forme classique, était un admirateur de deux spécialistes de ce genre de cinéma du sous entendu jouissif : Alfred Hitchcock et Howard Hawks.

Il ne faudrait pas me pousser beaucoup pour que j'écrive que Le Genou de Claire avec sa mécanique parfaite est son Rio Bravo (1959) sentimental.

Photographies : captures DVD Les films du Losange

18:50 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : eric rohmer | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

02/05/2020

Tu peux pas test

The Big Doll House (1971), un film de Jack Hill.

S'il était besoin de démontrer l'inanité du test dit de Bechdel, le film de Jack Hill, The Big Doll House (1971) serait tout à fait adapté. C'est en tout cas ce que je me suis dit après l'avoir vu, un sourire narquois aux lèvres. Mais qu'est-ce que ce fichu test ? C'est une idée de l'auteure de bandes dessinées Alison Bechdel et de son amie Liz Wallace qui, se désolant de la place des personnages féminins dans les films, ont mis au point ce test en trois questions :

- Y a-t-il au moins deux personnages féminins portant des noms ?

- Ces deux femmes se parlent-elles ?

- Leur conversation porte-t-elle sur un sujet autre qu’un personnage masculin ?

Répète après moi les trois questions !

A partir de là, on est censé mesurer le sexisme d'un film, un peu comme on fait des tests qualité pour mesurer l'adéquation des boulons ou des pastilles de menthe dans l'industrie. Que cette idée ait pu germer dans des cerveaux américains ne surprendra personne. Cette histoire de test, cela m'a fait penser à la méthode du professeur Evans Pritchard dans Dead Poets Society (Le Cercle des poètes disparus, 1989) de Peter Weir, un système de graphe censé mesurer la qualité d'un poème. Ces pages mêmes que le professeur joué par Robin Williams fait déchirer à ses élèves d'un geste libérateur. Autant je peux comprendre que l'on s'irrite de la manière dont sont représenté (ou non représenté) tel ou telle partie de l'humanité, ou tel événement, autant je trouve aussi grotesque qu'inutile de vouloir appliquer ce genre de grille de lecture à une œuvre de l'esprit. C'est le même principe qui faisait voir au maccarthysme des rouges partout ou à la critique de gauche des années 60/70 des fascistes dans le moindre film qui n'était pas révolutionnaire. Que l'on utilise des outils venus de l'industrie pour parler d'art (même très mineur, ce qui est le cas du film de Hill) me semble significatif et désolant. Quand une œuvre déplaît, et les motifs peuvent en être légitimes, on peut s'abstenir ou en faire la critique. Et quand une œuvre plaît, on se la passe entre gens de goût, c'est à dire de goûts proches, ou du moins ouverts d'esprit. Moi, j'aime les films de John Ford et je déteste ceux de Michael Haneke. Je ne vois pas au nom de quel masochisme je continuerais à voir les seconds quand je peux me repaître des premiers. Et si j'ai déjà expliqué le pourquoi du comment, je ne me vois pas créer un « test de Haneke » que je ferais subir à mes visionnages. On me dira que derrière ces problèmes de représentation, il y a des questions politiques d'égalité. Je répondrais que oui, mais ce n'est pas une raison. Le combat politique est une chose, la création artistique en est une autre, voilà pour eux !

Viens un peu là qu'on te teste !

Ce qui nous ramène à notre The Big Doll House. Voilà un film produit par une femme, Jane Schaffer, pour la New World Picture de Roger Corman, qui devait être réalisé par une femme, Stephanie Rothman, qui déclina la proposition par manque d'enthousiasme pour le projet, avec une distribution essentiellement féminine. Il y a des héroïnes et des méchantes et des figurantes, et juste trois types perdus là-dedans, un mollasson et deux idiots. Si l'on applique les critères du test, il y a bien plusieurs femmes portant des noms, elles se parlent entre elles et elles ne parlent pas (ou peu) d'hommes. C'est normal car nous sommes dans un film de femmes en prison, ou WIP (pour Women In Prison), et donc leur principal sujet de conversation, c'est l'évasion. Mais vous aurez deviné à ce stade que, bien que The Big Doll House passe haut la main le test, c'est un pur film d'exploitation jouant sans aucun complexe à titiller les bas instincts des spectateurs, les mâles en particulier. C'est même l'un des films matrice du genre. L'action se déroule dans un pays exotique ou de jeunes et jolies jeunes femmes sont emprisonnées et doivent subir les pires avanies, de la part des gardiennes comme de leurs co-détenues. Elles portent de seyantes tenues dévoilant leur belles jambes, parfois un peu plus. Elles sont maquillées et coiffées avec soin. Elles sont américaines dans un bagne des Philippines, comme les hauts responsables sont occidentaux. Aux autochtones la figuration intelligente. Le genre requiert ses scènes obligatoires et Jack Hill coche toutes les cases : scène de douche, bagarre dans la boue, tortures imaginatives à forte connotation sexuelle, rapports lesbiens, morts cruelles, évasion, élimination des méchantes et fin ouverte.

Tout ceci est bien réjouissant pour peu que l'on ait le sens du second degré et puis Jack Hill fait preuve à la fois de métier et de retenue. S'il est dommage qu'il ne retrouve pas l'inventivité délirante de son Spider Baby (1968), il sait donner du rythme à ses aventures carcérales, faire gentiment monter la tension lors des scènes de torture par les cadres et le montage, jouant le suspense plutôt que l'effet graphique, et conserve l'équilibre entre les principales protagonistes. Parmi elles, crevant déjà l'écran, Pam Grier fait ses vrais débuts et chante Long Time Woman sur le générique d'ouverture, chanson que reprendra l'admiratif Quentin Tarantino dans Jackie Brown (1997). A ses côtés, Judith Brown, qui a tué son mari violent, Pat Woodel qui joue une détenue politique (!) habile à la mitraillette, et l’émouvante Brooke Mills en junkie. Voilà de quoi méditer sur les films où les femmes avec des noms parlent entre elles de se faire la malle. Et vous pouvez essayer les tests de la lampe sexy, de Mako Mori ou celui de Furiosa, ça marche aussi.

Gratte moi le dos et je t'explique la lampe sexy...

Photographies © New World Pictures

15:19 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (5) | Tags : jack hill | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

30/03/2020

Grands espaces

C'est l'un des plus beaux films du monde ! Découvrez ce beau texte de Jean-Marie Buchet publié en 1963 sur Script. Revue belge du cinéma 7 autour de Hatari ! (1963), de Howard Hawks avec John Wayne, Elsa Martinelli, des rhinocéros et des girafes. Cliquer sur l'image.

Photographie capture d'écran © Paramount Pictures

07:58 Publié dans Cinéma, Panthéon, Web | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : howard hawks | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

29/03/2020

Jeu jour 5

Confinés, confinées, amis cinéphiles, bonjour ! 17h00, c'est le moment de notre rendez-vous quotidien pour le jeu de l'atelier cinéma de Cannes Université. Cinquième jour sous le signe du court métrage que l'on fête jusqu'au 31 mars. Une image tirée d'un film. A vous de deviner le titre du film (en VO ou VF) et le réalisateur. 1 point pour le titre, 1 point pour l'auteur. Des indices vous seront donnés si nécessaire. Tous les films choisis ont été étudiés lors des séances de l'atelier cinéma. L'image sera postée simultanément sur la page Facebook de Cannes Université. Bonne recherche !

Et le conseil du jour : pour les amateurs de Nanni Moretti, découvrez le site www.sacherfilm.eu Outre des informations sur sa salle d cinéma à Rome et ses productions, vous trouverez en ligne ses courts métrages dont certains inédits en France.

17:00 Publié dans Blog, Cinéma | Lien permanent | Commentaires (6) | Tags : jeu | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

28/03/2020

Jeu jour 4

Confinés, confinées, amis cinéphiles, bonjour ! 17h00, c'est le moment de notre rendez-vous quotidien pour le jeu de l'atelier cinéma de Cannes Université. Quatrième jour. Une image tirée d'un film. A vous de deviner le titre du film (en VO ou VF) et le réalisateur. 1 point pour le titre, 1 point pour l'auteur. Des indices vous seront donnés si nécessaire. Tous les films choisis ont été étudiés lors des séances de l'atelier cinéma. L'image sera postée simultanément sur la page Facebook de Cannes Université. Bonne recherche !

Et le conseil du jour : la cinémathèque hongroise met aussi en ligne des films de long métrage. sous titres anglais et dans certains cas français. Je recommande 80 Hussards de Sándor Sára, épopée historique située au début du XIXème siècle. Cliquer ici.

17:00 Publié dans Blog, Cinéma | Lien permanent | Commentaires (24) | Tags : jeu | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

26/03/2020

Jeu jour 2

17h00, c'est le moment de notre rendez-vous quotidien pour le jeu de l'atelier cinéma de Cannes Université. Second jour. Une image tirée d'un film. A vous de deviner le titre du film (en VO ou VF) et le réalisateur. 1 point pour le titre, 1 point pour l'auteur. Des indices vous seront donnés si nécessaire. Tous les films choisis ont été étudiés lors des séances de l'atelier cinéma. L'image sera postée simultanément sur la page Facebook de Cannes Université. Bonne recherche !

En prime, le conseil du jour : La Cinémathèque Française met en ligne la consultation de ses archives avec, entre autres, les conférences du regretté Jean Douchet : www.cinematheque.fr/decouvrir

17:00 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (12) | Tags : jeu | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

25/03/2020

La fête du court métrage

Aujourd'hui et jusqu'au 31 mars se tient la fête du court métrage. Les événements étant ce que nous savons, elle va se tenir cette année en ligne. Vous pouvez découvrir de nombreux films via le site de la manifestation : www.lafeteducourt.com. Ils proposent de télécharger un lecteur sécurisé pour voir les sélections de films.

De mon côté, j'ai envie de marquer le coup en vous proposant une sélection de courts métrages disponibles en ligne et, pour commencer, ce premier film de Maurice Pialat, L'Amour existe, documentaire sur la France de 1960 produit par Pierre Braunberger sur une musique de Georges Delerue, soit des noms essentiels de la Nouvelle Vague qui s'impose à l'époque.

Version multilingue mise à disposition par Les Films du Jeudi. Cliquez sur l'image :

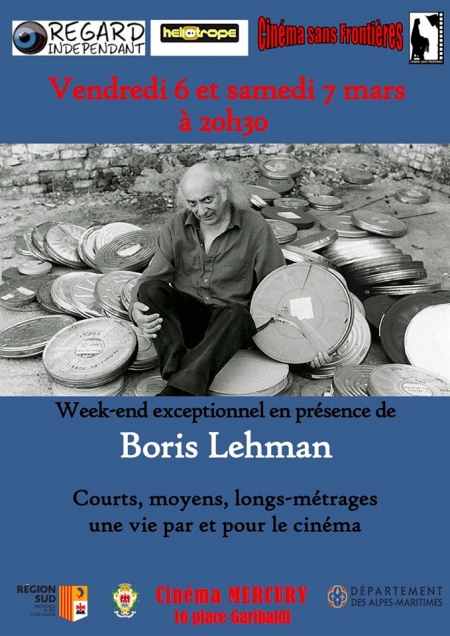

Découvrez ensuite Boris Lehman, cinéaste belge que nous avons eu le bonheur de recevoir début mars à Nice. Une œuvre personnelle et imposante sur une cinquantaine d'années, des centaines de films et de photographies. Je vous propose un court métrage intitulé Paradox, un film de 2013 avec Marie Losier, la cinéaste de Cassandro the Exotico (2018) et David Legrand, cinéaste, vidéaste et artiste. Une modeste entrée en matière à un univers de fantaisie et de gravité mêlée.

Comme vous le savez sans doute, j'adore le format super 8. Voici un court métrage de Lee Hardcastle réalisé en 2011 selon la technique du tourné-monté, en animation de pâte à modeler. Ça s'appelle A Zombie Claymation, c'est gore, drôle et cela fait partie des collections des Straight 8 londoniens qui organisent un concours chaque année.

Le site d'ARTE en ligne diffuse de nombreux courts métrages. Voici 22 carats d'amour, film franco-Allemand de 2019. Une comédie noire de Lea Najjar et Manuel Rees à savourer en ligne, en cliquant sur l'image :

Et pour terminer, un film étonnant de la cinéaste pionnière Lois Weber datant de 1913, Suspense, avec une utilisation du "split screen" et du montage alterné remarquable.

10:11 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : maurice pialat, boris lehman, lee hardcastle, lea naijar, manuel rees, lois weber | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

27/02/2020

Boris Lehman à Nice

Choses qui me rattachent aux êtres, un film de Boris Lehman / Belgique / 2010 / 15 minutes / 16 mm

Funérailles (de l’art de mourir), un film de Boris Lehman / Belgique / 2016 / 97 minutes / 16 mm

Les associations Cinéma Sans Frontières, Héliotrope et Regard Indépendant recevront le cinéaste belge Boris Lehman pour deux séances exceptionnelles les vendredi 6 et samedi 7 mars, au cinéma Mercury (16 place Garibaldi à Nice). Voici un texte de présentation de la seconde soirée avec deux films, dont son tout dernier. Je serais de la partie pour l'occasion.

"Le sac de Lucia. Le train de Jean."... Boris Lehman nous présente une collection d'objets dont le point commun est d'avoir appartenu à d'autres que lui, ses amis pour la plupart, sa famille, mais aussi « le parapluie d'une inconnue » et « la pomme de personne ». Ils sont à d'autres mais il en est devenu le détenteur, gardien, héritier, protecteur, conservateur comme dans un musée. Nous ne saurons pas comment ces objets sont arrivés à faire partie de sa vie, même s'il y a quelques indices, ce qui compte c'est le lien que chacun d'entre eux tisse avec une personne qui a fait partie de cette vie. Ce lien est suggéré par la manière à la fois simple et intense avec laquelle Boris Lehman nous présente chaque objet. Par la manière familière dont il les manipule, dont il nous en parle. Les mots décrivent, le ton de la voix donne l'émotion. Casquette, boite à couture, table... Choses qui me rattachent aux êtres est un court métrage de 2010, un inventaire comme un bilan, à la Prévert c'est inévitable, mais sans le raton laveur. C'est aussi très proche du travail d'Alain Biet qui a dessiné inlassablement les objets de son quotidien, de sa famille, pour les faire défiler comme à la parade dans Grands canons (2018). Plus qu'un possesseur, Boris Lehman est devenu le possédé de ces objets à travers le lien affectif qu'ils renferment avec les autres. « Je suis la somme de tout ce que les autres m’ont donné ». Ces objets inanimés ont bien « une âme qui s’attache à notre âme » car elle est celle de ceux que nous aimons.

Dans La dernière (s)cène (1995), un autre court métrage, Boris Lehman nous disait, bien dans les yeux, face caméra, « Je vais mourir, n’est-ce pas ? ». Vingt ans plus tard, Funérailles (de l’art de mourir) (2016), est une réflexion sur l'organisation ce dernier pas définitif. Le metteur en scène belge le présente comme son dernier film, œuvre testamentaire, essai aux deux sens du terme sur la meilleure manière de dire adieu au monde. Si la vie est un voyage, le cinéaste se présente au moment du retour, comme Ulysse après ses aventures, échoué sur le rivage, reconnu seulement par son chien. Boris Lehman s'éloigne paisiblement en compagnie de sa chienne Cannelle. J'ai pensé à Umberto D. (1952) de Vittorio De Sica, je pense toujours à Umberto D. quand un vieil homme s'éloigne avec son chien. Comment partir ? (Brel chantait : « mais où aller ? »). Les différents essais de Boris Lehman sont parfois graves, parfois funèbres comme on pouvait-s’y attendre, mais aussi drôles lors de la visite aux pompes funèbres, quand l'employé joué par Jean-Philippe Altenlow propose différents modèles de cercueil et que le cinéaste s’allonge dans un modèle de luxe pour voir s'il est confortable. Drôle aussi l'inscription « Ni fleurs, ni couronnes, ni rabbin » sur la voiture corbillard qui mène le cortège coloré de vif des amis, fanfare en tête, pour une inhumation à Waterloo, morne plaine, « champ de bataille devenu champ de patates ». Drôle encore la lecture par Laurent d'Ursel de l'hommage savoureux rédigé par Boris Lehman qui ne laisse rien au hasard. La gravité viendra de la lecture du Kaddish, la prière pour les défunts dans la religion juive, avec l'émouvante scène du lavage du corps. Le cinéaste s'y prête avec le même courage que lors de l'essai du cercueil, comme quand il se fait enterrer dans une fosse au fond de son jardin, autant de variations qui exposent son corps et le mettent en jeu à l'écran. Gravité enfin quand Boris Lehman nous lit un testament rédigé trente ans plus tôt et où l'émotion est grande à le voir retarder l’inéluctable moment de l'adieu et du dernier plan.

A l'heure du départ, qu'est-ce qu'une vie ? Et qu'est-ce qu'une vie de cinéaste dont la vie a constitué la matière de ses films ? Que doit-il rester ? Que faut-il transmettre ? Boris Lehman envisage de faire place nette. Les objets qui l'entourent sont destinés aux flammes et à la disparition. Pour l’œuvre, Franz Kafka est convoqué à travers un extrait de sa lettre à Max Brod, écrite en 1921, où il enjoint à son ami de tout brûler, quelques livres mis à part. Boris Lehman organise alors un bûcher des ouvrages de l'écrivain (où l'on distingue quand même un Pierre Pelot de la collection Anticipation). Plus tard, juché sur un bunker de la seconde guerre mondiale en bord de mer, le cinéaste détruira les bobines de ses films. Sur l'une des boites, on lit le titre : « Babel », ensemble commencé en 1983 dont Funérailles (de l’art de mourir) est l'ultime épisode. Bien que ce ne soit jamais dit, le film évoque avec force la destruction des juifs d'Europe par les nazis, traumatisme fondamental où il était question de faire disparaître un peuple et une culture par le feu. Ce sont ces images des livres au bûcher, les vêtements en flammes qui composent une silhouette humaine, du Bunker, les sons d'avions de chasse. Le désir de ne rien laisser derrière s'oppose à la matière du film, à son existence même, comme ces photographies de Boris Lehman (qui se voit alors comme un fantôme) prises par son ami Evgen Bavkar. Ces scènes de destruction, parfois cocasses comme la tentative de détruire une plante grimpante devant sa maison, sont contrebalancées par la présence de nombreux enfants, sur la plage, en marge du cortège funèbre, ils sont l'avenir, la vie qui se renouvelle et l'espoir d'une transmission. Il faut portant se résoudre à terminer le film et à saluer une dernière fois ceux que l'on regarde depuis tant d’années depuis l'écran. Laisser son image s'effacer et les bobines, les films, l’œuvre, derrière, rester un moment encore.

A lire sur Débordements sous la plume de Benjamin Hameury

Photographies © Boris Lehman

10:42 Publié dans Cinéma, Festival | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : boris lehman | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

11/02/2020

Bruxelles, la nuit

Ghost Tropic (2019) de Bas Devos

Dans le cadre du festival annuel de l'association Cinéma Sans Frontières, j'aurais le plaisir de présenter le film de Bas Devos ce mercredi 12 février à 20h00 au cinéma Mercury.

L'aventure est au bout de la ligne. Une ligne de métro qui traverse l’agglomération bruxelloise et qu'emprunte Khadija, l'héroïne du nouveau film de Bas Devos, Ghost Tropic. Une héroïne du quotidien, car Khadija travaille dans une société de nettoyage pour les entreprises. C'est aussi une femme d'une cinquantaine d'année, musulmane qui porte voile mais d'une façon très naturelle. C'est aussi une bonne nature. La première scène la montre avec l'équipe de nettoyage, partageant un moment joyeux, où elle est prise d'un irrépressible fou rire. Plus tard nous en apprendront plus sur elle, qu'elle est veuve, vit avec sa fille adolescente et qu'elle a un grand fils qui a quitté le foyer. Nous apprendrons d'autres choses encore car Ghost Tropic est un portrait, un « instantané » comme le décrit le réalisateur, une façon de pénétrer en douceur dans l'intimité et l'intériorité d'une personne d'apparence banale, de ces personnes invisibles que nous côtoyons tous les jours sans y faire attention. Comme nous ne croisons que rarement les personnes qui s'occupent de nettoyer le monde dans le quel nous vivons.

Avec la petite équipe, Khadija termine tard et, ce soir là, s'endort dans la rame qui doit la ramener chez elle. Du coup elle se retrouve à l'autre bout de la ville à point d'heure et va devoir trouver le moyen de rentrer après le dernier métro. Commence alors une micro odyssée, ponctuée d’événements qui en temps ordinaire ne prêteraient pas à conséquence mais qui, passé minuit, deviennent autant de défis à relever. On se rappelle de la mécanique implacable qui faisait de la nuit du héros de Martin Scorsese dans After Hours (1985) un vrai cauchemar. Le parcours de Khadija tient plus des déambulations des personnages des premiers films de Wim Wenders, et la mise en scène comme le propos de Bas Devos nous ramènent à la Chantal Ackerman de Jeanne Dielman, 23, quai du commerce, 1080 Bruxelles (1975). Quand même, c'est la nuit et il va falloir rentrer. Pour notre personnage, il va s'agir de trouver un distributeur pour récupérer de l'argent, tenter de prendre un bus de nuit, se réchauffer par cette nuit glaciale d'hiver en cherchant une station service encore ouverte dans un univers urbain entre hostilité et indifférence. Mais pas si désert qu'il le semble de premier abord. Le parcours de Khadija se ponctue de rencontres, autant d'îlots d'humanité qui mettent à l'épreuve sa bonté naturelle. Un vigile compréhensif, une caissière de station service accueillante et serviable, un jeune squatter, un voisin soupçonneux (pardon, vigilant), un ambulancier hésitant, deux policiers peu motivés, du personnel hospitalier de garde. Et puis un sans abri allongé dans le froid qui va susciter chez Khadija compassion et tentative pour le sauver. Et enfin il y aura sa fille, le hasard faisant bien les choses et permettant de passer du général au personnel, à relancer les enjeux de ce « road movie » sans presque de voitures et à affiner le portrait de cette femme.

A travers ce récit minimal et délicat, Bas Devos fait aussi le portrait d'une ville, Bruxelles, bien loin du centre et des quartiers chargés d'histoire. Béton, asphalte, tours de verre, ensemble urbain comme il y a tant, cette ville prend parfois l'allure d'une cité du futur comme l'Aphaville de Jean-Luc Godard construite sur le Paris moderne de 1965. A côté des sentiments de froid et d'hostilité, créés par le décor, se dégage une curieuse poésie véhiculée par la photographie de Grimm Vandekerckhove qui utilise une pellicule argentique 16mm. Le grain et la lumière très travaillée vont chercher la beauté de cet univers déprimant. Et comme en écho revient périodiquement l'idée d'un autre monde rêvé, la partie tropicale du titre. Des chants d'oiseaux exotiques se font entendre à plusieurs reprise, une affiche avec palmiers et mer bleu pacifique enjoint de se perdre, "get lost". Le rêve et l'humanité sont les deux ressorts qui s'opposent à ce monde inhumain destiné à des fantômes, la partie « ghost » du titre. Cette poésie nocturne et cet appel au rêve ouvrent à une réflexion politique. Travailleurs de la nuit, nombreuses personnes d'origine étrangère (l'ambulancier, le vigile, Khadija et certains de ses collègues), services publics toujours sur la brèche, chacun assure une fonction, un infime rouage dans la grande machinerie urbaine. Ils sont pourtant les invisibles, des ombres comme les passagers du bus qui ne partira pas. Devos nous fait voir d'un œil neuf ce que l'on ne remarque pas au quotidien. Sans jamais rien appuyer, porté par la performance de sa remarquable actrice principale, Saadia Bentaïeb (comédienne de théâtre qui a débuté au cinéma en factrice pour Yves Caumont dans Cache-cache (2005), revue chez Roman Polanski, Bertrand Bonello ou Robin Campillo), réalise une œuvre complexe qui incite à la réflexion, d'une grande rigueur dans la mise en scène. Devos impose un tempo maîtrisé qui prend le temps de donner le temps, de voir la lumière baisser dans un salon, de s'assoupir dans un wagon, de prendre un thé, de rêver à un soleil tropical au cœur de la nuit bruxelloise.

Photographie DR

09:07 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : bas devos, cinéma sans frontières | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

28/12/2019

2019

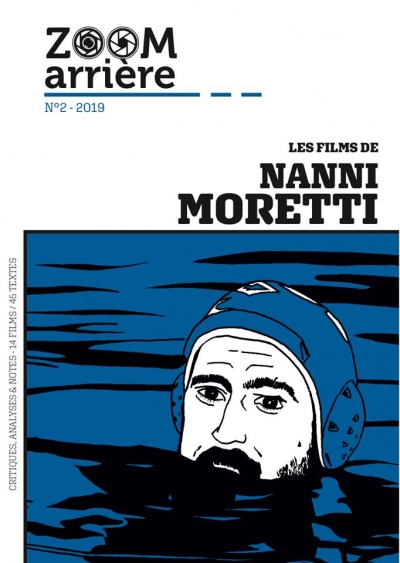

Le moment est venu de se pencher sur cette belle année 2019 qui s'achève sur le sentiment d'avoir repris une nette vitesse de croisière en matière de films. Je suis encore bien loin de certains collègues, mais je suis moins honteux de publier mes préférences. L'année aura été marquée en outre par mon activité de conférencier, en particulier autour des cent ans de la Victorine à Nice, par les sorties des deux numéros de Zoom Arrière consacrés à Brian De Palma et Nanni Moretti, les deux numéros d'Abordages, et plusieurs autres collaborations qui m'ont ravies. Question films, il y a bien quelques regrets (Moretti, Guédiguian) que je vais rattraper au plus vite, mais c'est une année qui me semble très riche où j'aurais même amorcé une réconciliation avec le cinéma de Tarantino. De mes multiples explorations, je citerais la découverte des femmes cinéastes au temps du muet, Elvira Notari, Alice Guy, Lois Weber ou Germaine Dulac, histoire de savoir un peu de quoi on parle. Et puis, de merveilleux classiques comme Air Force (1943) de Howard Hawks ou Stars in My Crown (1950) de Jacques Tourneur. Pour la première fois, je ferais mention de séries. Pas difficile, ce sont les deux seules que j'ai suivies, mais ce sont aussi, pour moi, de beaux morceaux de cinéma. Je pourrais y ajouter I ragazzi di celluloide de Sergio Sollima, mini série en deux fois trois parties réalisée en 1981-1984, où le metteur en scène revient sur les années de sa jeunesse et de sa formation au Centro Sperimentale de Rome pendant les années du fascisme. Allez, c'est parti !

Dylda (Une Grande fille) de Kantemir Balagov

Le Mans 66 de James Mangold

Parasite de Joon-ho Bong

Dolor y gloria (Douleur et Gloire) de Pedro Almodóvar

Once Upon A Time... in Hollywood (Il Était une fois à Hollywood) de Quentin Tarantino

Il traditore (Le Traître) de Marco Bellocchio

Atlantique de Mati Diop

Rêve de jeunesse d'Alain Raoust

The Mule de Clint Eastwood

Toy Story 4 de Josh Cooley

Un court métrage :

L’espace commun de Raphaële Bezin (A voir ici)

Et deux séries :

Game of Thrones, saison 8, de Miguel Sapochnik et David Nutter

Chernobyl de Johan Renck et Craig Mazin

Copyrights : DR, ARP Sélection, Twentieth Century Fox, The Jokers/Les Bookmakers, Studio Canal/El Deseo, Sony Pictures, Ad Vitam, Netflix, Shellac, Warner Bros./Claire Folger, Disney/Pixar, Raphaële Bezin et HBO.

10:23 Publié dans Blog, Cinéma | Lien permanent | Commentaires (13) | Tags : bilan | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

12/10/2019

Nanni Moretti par Zoom Arrière

L'équipe de Zoom Arrière, sous la houlette d’Édouard Sivière de Nage Nocturne, revient avec un deuxième ouvrage, entièrement consacré au réalisateur italien Nanni Moretti. Après Brian De Palma, nous poursuivons cette idée de revisiter l’œuvre de nos cinéastes favoris à travers un ensemble de textes issus de nos sites et blogs, avec de nombreux inédits.

En quarante-cinq textes signés de neuf contributeurs, une balade (romaine) est effectuée, de film en film, le long d'une œuvre extrêmement personnelle. Les quatorze longs métrages qui la constituent (auxquels s'ajoutent plusieurs courts) sont successivement revisités en ces pages, ainsi que les thèmes récurrents la traversant du milieu des années soixante-dix à aujourd'hui : la famille, la politique, la religion, le sport, la cinéphilie...

Ponctuellement, d'un titre de la filmographie à un autre, ou en continu, pour saisir une évolution, plongez avec nous dans ce cinéma de l'intime et de l'universel, engagé et en décalage, rigoureux et ouvert.

Pour ma part, je me suis attaché à trois films fondamentaux, Palombella Rossa (1989), Caro diario (Journal intime, 1993) et Aprile (1997). Je me suis attaché également à la cinéphile militante de Moretti, vaste sujet, et proposé une somme de mes souvenirs d'un cinéma qui m'accompagne depuis trente années.

136 pages / Format : 14,8 x 21 cm

Tout ceci pour la modique somme de 5 € (+ 4 € de frais de port).

Pour le commander : Cliquer ici

Pour mes lecteurs et amis azuréens, ça peut passer par moi en direct.

11:34 Publié dans Cinéma, Livre | Lien permanent | Commentaires (8) | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

25/03/2019

Spielberg à la Cinémathèque Française

18:11 Publié dans Cinéma, Panthéon | Lien permanent | Commentaires (5) | Tags : steven spielberg | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

20/02/2019

La Baie des anges (festival CSF le 22 février)

Le 22 février, l'association niçoise Cinéma Sans Frontières ouvre son 17e festival annuel consacré aux studios en cette année de célébration des 100 ans de ceux de la Victorine à Nice. J'aurais le plaisir de présenter le premier film choisi, La Baie des anges (1963) de Jacques Demy, où le mythe Jeanne Moreau croise celui de la plus belle baie du monde. Voici le texte écrit pour l'occasion. Vous pouvez découvrir l'intégralité du programme (22 février au 1er mars) en cliquant sur l'affiche.

Ouverture à l'iris : au petit matin, Jeanne Moreau vêtue d'un tailleur blanc immaculé griffé Pierre Cardin marche Quai des États-Unis à Nice. La caméra s'éloigne à toute vitesse de la fine silhouette tandis que le bruit des vagues laisse place au piano de Michel Legrand qui s'envole. Jacques Demy ouvre son second long métrage par un travelling enivrant qui fait défiler les plages, les grand hôtels, les chaises et les pergolas de la Promenade des Anglais. La Baie des Anges qui donne son titre au film est ainsi sublimée comme le passage Pommeraye à Nantes, la gare de Cherbourg et la place de Rochefort, par un cinéaste qui connaît la force des mythes et sait plier le réel à sa vision poétique. Mieux encore, en faisant disparaître son personnage féminin dans l'immense décor naturel, il prépare son retour avec la puissance d'un souvenir qui affleure à peine, mais s'impose à mesure qu'il se précise. Cette femme entrevue, devinée, nous allons la découvrir et apprendre à la connaître. Elle est l'un des anges de la baie, un ange déchu qui trouvera sa rédemption par l'amour en croisant la route d'un autre ange, un errant lui aussi. A la convergence de leurs deux errances, il sera possible d'envisager un point de contact, ténu, fragile, mais porteur d'espoir. Ensemble, ils vont pouvoir affronter leur démon, celui du jeu.

La femme en blanc, c'est Jackie. C'est une joueuse compulsive qui ne vit que dans l'excitation du cliquetis de la roulette, dans ce sentiment redoutable que le destin peut se jouer en quelques secondes, sur un chiffre ou une couleur. La vie laissé au hasard de la course aléatoire d'une bille. Le jeu comme image de l'absurdité du destin. L'addiction comme métaphore de notre impossibilité à le maîtriser. Pourtant c'est dans cette dépendance que Jackie trouve une forme de liberté. Paradoxe, certes, l'assouvissement de sa passion est une manière d'affirmation en tant qu'être humain et en tant que femme. Radicale, elle n'entend pas se laisser enchaîner par mari ou enfant, travail ou amant. Jusqu'à quel point s'aveugle-t-elle ? Jackie croise la route de Jean, un homme pétri de certitudes scientifiques et d'assurance masculine. Jean est un converti au jeu de fraîche date qui ne se rend pas compte à quel point il est désormais dépendant. Il pense que son sang froid est une protection suffisante. Jusqu'à un certain point il n'a pas tort mais il est dans l'illusion de la maîtrise. Une autre forme d’aveuglement. Il néglige le facteur sentimental et le vertige de son romantisme peut le faire basculer dans le vide. La perte de contrôle l'amène parfois dans une violence inquiétante. Chez lui aussi réside un paradoxe : à travers le jeu et l'amour, double abandon qu'il confond dans le même mouvement, il répond à une aspiration à la liberté, à une manière de se sentir vivant loin de la vie maîtrisée et étriquée que représente son horloger de père et son boulot d'employé de banque. Ces deux solitudes vont elles semer des roses fanées ?

Ce film, Jacques Demy l'a conçu lui aussi sur un coup de hasard, son thème fétiche. En 1962, après le succès de Lola, il a écrit un scénario : Les Parapluies de Cherbourg. Il vient au festival de Cannes avec la jeune productrice Mag Bodard, qui croit en son projet fou de film chanté, pour trouver des financements. Mais cela n'intéresse personne. Lors de ce séjour sur la côte, il découvre l'univers du jeu et des casinos. Quel était son pressentiment, quand une réplique de Lola disait déjà : « Dieu nous préserve des joueurs » ? Au jeu des correspondances au sein de son œuvre, Jackie est vêtue de blanc et aussi blonde que Lola était brune et vêtue de noir. Elle est un autre fantasme hollywoodien, avec ces cheveux aussi immaculés que ceux de Jean Harlow ou de Marilyn Monroe, avec son boa , son fume-cigarette et les lignes élégantes de Cardin. Mais elle est incarnée par Moreau, tout juste sortie de Jules et Jim de François Truffaut. L'actrice apporte au personnage ce mélange unique de force et de fragilité, ce regard en équilibre instable et ses mains fébriles de fumeuse. Face à elle, parfois à ses côtés, il y a l'excellent Claude Mann pour ses débuts à l'écran, dont la sobriété élégante séduira Jean-Pierre Melville comme Marguerite Duras.

Autour de ce couple, Demy joue avec l'image de la Côte d'Azur, celle artificielle des cinéphiles forgée chez Ernst Lubitsch, Sacha Guitry et Alfred Hitchcock, celle des casinos, des restaurants avec terrasse sur la mer, de la plage et des lumières de la Prom'. Un peu de Jean Vigo aussi quand il installe son hôtel des Mimosas dans le Vieux-Nice. Car si le film est tourné avec les moyens techniques des studios de la Victorine, La Baie des Anges est un film très Nouvelle Vague, au budget serré, tourné en extérieurs et en décors réels, dans les établissements de Cannes et de Monaco, avec de véritables joueurs comme figurants. L'idée du glamour hollywoodien flotte sur ce portrait quasi documentaire de la ville sans déteindre sur la rigueur clinique de la mise en scène. Demy n'est pas encore à recréer son décor en peignant façades et volets. Nous ne retrouvons sa manière visuelle que dans certains motifs dans les tenues de Moreau ou les volutes de la tête d'un lit. Pour le reste, c'est avec une grande retenue qu'il observe les mouvements de cœur de son couple de personnages. Demy les isole d'un monde qui ne les intéresse pas plus qu'il s’intéresse à eux. Précis, attentif, il laisse la musique de Legrand expliciter les bouffées d’adrénaline autour du tapis vert et les silences instaurer l'angoisse du vertige existentiel qui saisit Jackie et Jean à chaque fois que la petite boule va se loger dans son alvéole. Rouge ou noir, pair ou impair, c'est à chaque fois un peu la vie et la mort à quitte ou double.

Affiche : collection personnelle.

16:28 Publié dans Cinéma, Festival | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jacques demy, cinéma sans frontières | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

23/12/2018

La belle année 2018

Le doublé sublime Pentagon Papers et Ready Player One, Steven Spielberg... rien à ajouter.

Dix raisons majeures de se réjouir en salles : Amanda de Mikhaël Hers, Manbiki kazoku (Une Affaire de famille) de Hirokazu Kore-Eda, Cold War de Pawel Pawlikowski, Leto de Kirill Serebrennikov, Mademoiselle de Joncquières d'Emmanuel Mouret, Burning de Lee Chang-dong, Bécassine ! de Denis Podalydès, Three Billboards : Three Billboards Outside Ebbing, Missouri (Les Panneaux de la vengeance) de Martin McDonagh (je l'ai pris en retard), Cassandro the exotico ! de Marie Losier et Paroles de Boxeurs de Christophe Camoirano.

Plaisir pas coupable, Ant Man and the Wasp (Ant-man et la guêpe) de Peyton Reed avec la grande joie de revoir Michelle Pfeiffer.

Et puis quand même Un couteau dans le cœur de Yann Gonzalez et le peu aimable mais fascinant The House That Jack Built de LVT.

Photographies (de haut en bas) : © Warner Bros. / Universal Pictures International France / Nord-Ouest Films / Le Pacte / Neue Visionen Filmverleih / Hype Film Kinovista / Pascal Chantier / Diaphana Distribution / Anne-Françoise Brillot / Blueprint Pictures / Marie Losier / Girelle Production / Marvel Studios / Memento Films Distribution / Concorde Filmverleih GmbH-Zentropa-Christian Geisnaes.

13:20 Publié dans Blog, Cinéma | Lien permanent | Commentaires (10) | Tags : mikhael hers, hirokazu kore-eda, pawel pawlikowski, kirill serebrennikov, emmanuel mouret, lee chang-dong, marie losier, christophe camoirano, martin mcdonagh, peyton reed, steven spielberg, lars von trier, yann gonzalez, denis podalydès | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

20/12/2018

Pas folle, la guêpe !

Ant-Man and the Wasp (Ant-Man et la Guêpe, 2018), un film de Peyton Reed.

Les films de super héros ont envahi les salles. C'est un fait. J'ai un rapport ambivalent avec ce genre de productions. A 12 ans, j'ai acheté mon premier numéro de Strange, magazine de bandes dessinées désormais entré dans l'histoire pour avoir popularisé les personnages de Marvel en France. J'y ai découvert Iron-Man, L'Araignée (on ne disait pas Spiderman) et tous les autres. J'ai adoré ça et aujourd’hui encore j'adore lire les histoires dessinées par Jack Kirby, John Buscema, Steve Ditko, John Byrne ou John Romita. A l'époque, c'était à la fin des années soixante-dix, je me demandais pourquoi ces bandes dessinées (on ne disait pas Comics) n'étaient pas adaptées au cinéma. Ce qui a été fait alors, le plus souvent au rabais, était assez atroce, les Superman de Richard Donner puis Richard Lester mis à part. Vingt ans plus tard, avec les effets numériques, Marvel a commencé à lancer ses héros sur les écrans. Ce sont désormais de superproductions avec plein d'argent, plein de personnages, ça pète de partout, ça dure depuis vingt ans et ça me laisse dubitatif. Je n'y retrouve rien, ou presque de ce qui me passionnait adolescent.

Je suis allé en voir un avec mes enfants cet été. Il s'agit de Ant-Man and the Wasp (Ant-man et la guêpe) de Peyton Reed et j'ai trouvé ça très bien. Vraiment. J'y suis allé avec mes enfants mais j'y serais allé seul parce que Michelle Pfeiffer joue dedans et que pour elle j'irais voir n'importe quoi. J'ai même vu le film de Darren Aronofsky où elle joue (bien) une femme terrible. Donc j'ai trouvé que le film avait de nombreuses qualités. Par rapport aux autres, il pratique un spectaculaire mesuré. Il y a bien deux ou trois scènes avec moult effets spéciaux, mais elles ne jouent pas la surenchère et la majorité du film est plutôt ancrée dans le quotidien. C'est une sorte de superproduction de proximité. Ant-man (de mon temps on disait : l'homme-fourmi) est un gars capable de changer de taille, je vous passe les détails, et les gens qui gravitent autour de lui aussi. Du coup, les effets jouent surtout sur le décalage avec le réel. Par exemple, il roule dans une voiture grosse comme un jouet et l'un des personnages trimballe une mallette avec plein de modèles réduits, tel un représentant en Norev, qu'il sélectionne selon les besoins. C'est drôle et comme effet c'est d'un bon rapport qualité-prix. Il y a une scène de combat dans une cuisine qui utilise avec inventivité les instruments les plus banals. Ensuite, au début du film, le héros est assigné à résidence suite à ce qui s'est passé dans un film précédent. Toute une partie du suspense et des gags est construite autour des quatre murs de son appartement. C'est très réussi, en terme de timing et de mise en scène de cet espace limité et ordinaire. D'une manière générale, Reed tire le maximum de quelques éléments clefs. Par exemple, les costumes qui permettent les changements de taille ont tout le temps des problèmes. Dans une scène hilarante qui m'a rappelé le Innerspace (L'Aventure intérieure, 1989) de Joe Dante, le héros qui a mal rétréci se retrouve à la taille d'un enfant dans une école primaire. Et il se fait repérer par un instituteur. Ce film est plus une comédie à effets spéciaux qu'autre chose, sans tomber dans la parodie.

Cela tient aux situations, à l'abattage du héros joué par Paul Rudd, également co-scénariste et venu de l'univers des comédies de Judd Apatow, à la partition rodée du « je t'aime moi non plus » qu'il décline avec Hope, la Guêpe jouée par Evangeline Lilly, ainsi qu'à l'écriture de plusieurs personnages secondaires savoureux. L'un d'eux, l'associé du héros dans une société de sécurité, qui ignore tout de ses pouvoirs, a une scène d'anthologie où il est soumis à un sérum de vérité par les affreux du film. Mais c'est déjà un bavard impénitent et il assomme ses ravisseurs sous un flot de révélations inutiles. Autre chose notable, il n'y a pas de vrais méchants dans ce film. Les affreux cités ci-dessus sont des mercenaires mais ils sont décrits comme des bras-cassés burlesques. Il y a aussi Ava, une jeune fille inquiétante qui erre entre les dimensions, mais elle est plutôt pathétique. Le véritable enjeu de Ant-Man and the Wasp, c'est d'aller secourir Janet, la mère de Hope, qui a trop rétrécit et est coincée depuis des années dans l'univers subatomique. Cela change agréablement des histoires de maître du monde et donne un peu d'émotion à la comédie. Et puis la maman, c'est Michelle Pfeiffer ! Je l'ai trouvée en forme même si on ne la voit pas beaucoup. Elle illumine toujours l'écran de ses grands yeux. J'ai eu aussi plaisir à revoir Michael Douglas dans le rôle de Hank Pym, l'époux de Janet (et donc le père de Hope) qui est aussi l'inventeur de tous ces fichus costumes. En mentor capricieux du héros, il joue bien un personnage bien écrit, cassant, orgueilleux, mais aimant. On croise aussi Laurence Fishburne, en scientifique rival de Pym qui essaye d'aider Ava, ainsi que Bobby Cannavale que j'avais découvert dans la série Boardwalk Empire où il jouait le gangster dingue Gip Rosetti. Là, il a un rôle plus sympa. Tous font preuve d'enthousiasme et de dynamisme.

Ant-Man and the Wasp n'a pas du coup ce côté interminable des autres productions Marvel et une trentaine de minutes de moins. Il n'y a pas non plus cet effet d'accumulation qui noie les personnages. Reste, à froid, certains défauts propres à ces films. Celle que je trouve la plus gênante, c'est de donner pour acquit un certain nombre d'éléments venus d'autres films, voire des bandes dessinées d'origine. Pour savoir pourquoi le héros est assigné à résidence, il faut avoir vu Captain America: Civil War (2016) des frères Russo et pour comprendre, un peu, la fin à tiroir, il faut voir le dernier Avengers avant d'aller voir le prochain pour avoir la suite, peut être. Cette approche feuilletonesque est aussi systématique qu'envahissante. Je n'ai rien contre les feuilletons (maintenant on dit série) mais pour ces films, la narration se fait au détriment de l’œuvre en tant qu'objet fini. En tant que "film de cinéma". Le principe de la série contamine le cinéma et ce n'est pas une bonne nouvelle parce que cela rejaillit sur la mise en scène. Comment développer une personnalité propre à une œuvre quand il faut faire partie d'un grand tout ? Pour moi, quelque soit le metteur en scène, et quelque soit son talent comme ici, le films se ressemblent tous, sauf peut être ceux signés par Bryan Singer, ce qui se retrouve dans la musique de Christophe Beck, élève pourtant de Jerry Goldsmith, ou la photographie de Dante Spinotti que l'on a connu moins lisse en Italie ou pour Michael Mann. Si je trouve Ant-Man and the Wasp mieux écrit et plus original dans ses enjeux, je serais bien en peine de dégager quelque chose de personnel, de saillant, dans le travail bien fait de Peyton Reed. Nous sommes à quelques dimension d'écart d'un véritable cinéaste, y compris de ceux qui, en d'autres époques, œuvraient dans la série B ou le cinéma de genre.

Photographies © Marvel Studios

23:36 Publié dans Cinéma, Film | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : peyton reed | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

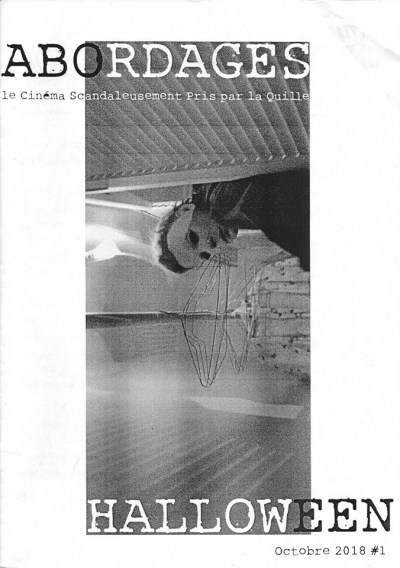

27/10/2018

Retour à Haddonfield

Depuis le temps que l'on parlait d'un projet commun entre plumes du web qui reviendrait dans la vie réelle. C'est désormais chose faite autour de la célébration des quarante ans du film culte, l’expression a cette fois un sens, de John Carpenter : Halloween (La Nuit des masques, 1978). Nous le devons à l'énergie du Capt'ain Jocelyn Manchec qui a ramené vers le futur son blog Abordages pour en faire un bel objet de papier autour du film. Bel objet, dis-je car quand on le tient dans ses mains, on se retrouve projeté quelques décennies plus tôt, quand les passionnés s'armaient de ciseaux, de colle et de patience pour composer de revues à l’esthétique punk, aux textes tapés à la machine voire écrits à la main. Pas évident de retrouver, à notre époque de tous les bidouillages numériques, la spontanéité et le charme de ces feuilles fragiles. Jocelyn y est arrivé parce qu'il y croit. Et il a su réunir une chouette équipe qui y a cru aussi. Vous lirez donc dans ces pages photocopiées en noir et blanc des textes signés Édouard Sivière grand instigateur de Zoom Arrière, Vincent Roussel alias le Bon Dr Orlof, Jocelyn, Eric Aussudre, Aurélien Lemant, Lucas Loudaresse, et vous pourrez admirer de fort jolis calligrammes de Nicolas Tellop ainsi que la recette du tueur de la Chandeleur. Et j'y suis allé de mes souvenirs. Voilà. L'objet peut être demandé (contre enveloppe timbrée) à son concepteur via la page Facebook d'Abordages. Pour moi, l'exercice a été profitable et je n'ai qu'une question : Capt'ain, quand est-ce que l'on recommence ?

16:13 Publié dans Cinéma, Curiosité, Livre | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : abordages, john carpenter | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

05/09/2018

Noirs regrets

Miracle at Santa Anna, un film de Spike Lee (2007)

La sortie de BlacKkKlansman (2018) de Spike lee, primé à Cannes, a entraîné la sortie sur les écrans d'un film du réalisateur datant d’une dizaine d'année, Miracle at Santa Anna, qui n'était disponible jusqu'ici qu'en DVD. C'est l'occasion de ressortir un texte écrit à l'occasion et perdu dans les limbes d'Internet lors de la refonte du site des Fiches du Cinéma.

Spike Lee est un virulent défenseur de la cause noire américaine dont il a fait l'enjeu central de son œuvre de cinéaste. Comme il n'a pas sa langue dans sa poche, cela l'a amené à polémiquer publiquement lors des sorties de Saving Private Ryan (Il faut sauver le soldat Ryan – 1998) de Steven Spielberg et surtout du diptyque de Clint Eastwood sur la bataille d'Iwo Jima, à propos de la place du soldat noir dans la représentation hollywoodienne de la seconde guerre mondiale. C'est à dire de son absence. Eastwood, fidèle à sa réputation, l'a envoyé balader sèchement et c'est... Spielberg qui a joué les casques bleus, avec succès semble-t'il. Historiquement, Lee a tort. L'armée américaine des années 40 pratiquait la ségrégation et les unités de soldats noirs n'étaient pas considérées, souvent reléguées à l'intendance. Aussi elles n'étaient engagées ni sur les plages normandes du 6 juin, ni sur Iwo Jima. Mais Lee a raison sur l'absence globale de GI's noirs, les buffalo soldiers, sur les écrans. De mémoire, le premier personnage conséquent est mis en scène par l'italien Roberto Rossellini dans son {Païsa} de 1946.

Il y a peut être une forme d'hommage au maître néoréaliste de la part de Spike Lee quand il décide répliquer à travers le cinéma et réalise en 2007 Miracle at Santa Anna situé en Toscane. C'est aussi parce qu'il existait un régiment noir sur le front italien, ce qui en fait le cadre idéal pour la vision que veut faire passer le réalisateur. D'entrée il pose l'objectif de son film. En 1983, un vieil homme, Hector Negron, regard à la télévision John Wayne dans un passage de The Longest Day (Le Jour le plus long – 1962), la superproduction hommage de Darryl F. Zanuck. « Nous aussi nous avons combattu dans cette guerre » murmure amèrement Negron. Problème, Spike Lee développe ce programme clair à partir d'un scénario de James Mc Bride (adapté de son roman) inutilement complexe, qui s'étire sur 160 minutes et multiplie les sous-intrigues. Par la confusion qu'il engendre, il finit par perdre son objectif de vue et pire, se coule dans une forme classique imitant maladroitement les films sont il se veut l'alternative. Dit autrement, Lee substitue ce qu'il estime être des clichés par d'autres clichés tout en étant incapable d'une approche esthétique originale.

Negron, employé des postes, est un ancien GI's engagé sur le front Toscan en 1944. Il raconte son histoire en flashback à un journaliste venu l'interroger en prison. Negron a tué, d'un coup de revolver allemand, un type venu lui acheter des timbres. Toute cette partie contemporaine, cousue de fil blanc, se révèle inutile car elle n'apporte aucun éclairage moral ou tragique comme chez Spielberg ou Eastwood. Elle contient également le défaut majeur du film, de reposer sur des séries de coïncidences invraisemblables qui demandent une bonne dose d'indulgence au spectateur, qui en a pourtant vu d'autres. Mais quelle est la probabilité que les deux hommes se rencontrent dans un bureau de poste new-yorkais sachant que le second est un ancien partisan italien ? Quelle est la vraisemblance d'un employé des postes trimballant un lüger trente ans avec lui à son boulot ? Sans parler de la série de hasards qui constituent l'épisode italien contemporain, destiné à préparer un final aussi improbable (le destin de l'enfant) que larmoyant. Et le geste final de l'officier allemand ? Enfin ! Lee s'enfonce par une mise en scène qui renchérit sur les situations par des effets tonitruants, comme cette tasse de café tombant au ralentit ou le travelling circulaire façon DePalma autour du journaliste et du flic joué par John Turturro. Bref, tout cela ne fonctionne pas.

Il y a une belle scène de 15 minutes. La compagnie de buffalo soldiers monte au combat dans les hautes herbes. Belle lumière. Au loin, les allemands diffusent par la voix d'une actrice une propagande qui appuie là où cela fait mal : les noirs sont des citoyens de seconde zone en Amérique, la démocratie n'est pas pour eux. Puis c'est le combat, la traversée de la rivière sous le feu ennemi, l'opération qui échoue par la bêtise d'un officier (blanc bien sûr).

Quatre hommes sont passés. Negron et trois camarades : Train, un colosse un peu mystique, Stamps, un progressiste idéaliste, et Cummings, un sceptique coureur de jupons qui lui porte la contradiction. Martin Luther King et Malcolm X., la dialectique de Lee n'est pas des plus subtile, mais bon, les acteurs y mettent de la conviction. Mais tout se gâte quand le réalisateur greffe les éléments purement italiens. Train sauve un enfant dont on devine qu'il a vécu un traumatisme. Les quatre hommes se réfugient dans un village qui se retrouve au centre d'une intrigue à base de partisans et de trahison. Cette histoire permet à Lee d'évoquer le fameux massacre de Sant'Anna di Stazzema, le 12 août 1944, qui vit les troupes allemandes tuer 560 civils, femmes, enfants et vieillards. Ce massacre, raconté en flashback dans le flashback, est extérieur au récit des soldats noirs et par ailleurs, le miracle du titre n'est pas lié à Santa Anna. Je note enfin que pour un film censé mettre en avant les qualités des soldats noirs au combat, le film trouve sa résolution par une intervention de nature fantastique dont les héros sont exclus, tout en multipliant les signes d'une bondieuserie pénible (les échanges de croix, Train tué aux portes de l'église, les figures de martyre des tués). Dieu que c'est lourd.

Reste le métier de Spike Lee, sa façon de filmer le village tout en petites rues étroites et escarpées, l'intéressante relation qui se noue entre Train et l'enfant via un langage des signes, la photographie riche de Matthew Libatique, chef opérateur favori de Darren Aronofsky, et les prestations honorables des acteurs, les italiens surtout parmi lesquels on retrouve avec plaisir Omero Antonutti figure essentielle du cinéma des frères Taviani, Pierfrancesco Favino l'un des héros de Romanzo criminale (2005) et la belle Valentina Cervi. Une fois encore, Spike Lee reste en deçà de ses contre-modèles quand il est trop préoccupé de sa cause. Mo'better Blues (1990) était déjà loin de Bird (1987). Paradoxe, le réalisateur a été critiqué à la sortie du film par les italiens lui reprochant sa vision de leur histoire. Autre paradoxe, Lee n'a jamais été aussi fort, aussi clair, aussi remarquable, qu'en mettant en scène des héros blanc, mais new-yorkais d'abord, les personnages traumatisés par les attentats du 11 septembre 2001 dans 25th hour (La 25e heure -2002).

Le film a connu un destin compliqué. Bloqué pour de sombres histoires de droits par TF1, il n'est sortit en salles qu'aux États Unis. Il n'est arrivé en France qu'en 2011 dans une édition DVD. Quelques soient mes réserves, c'est dommage. C'est désormais l'occasion de juger le film en salle.

Photographies © TFM Distribution

21:34 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : spike lee | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

06/08/2018

Vous aussi, mes fils !

Tre pistole contro Cesare (1967), un film d'Enzo Peri

Western. Une table de poker. Des mains abattent des cartes. Des mains empochent une liasse de billets. Un homme met les billets dans son chapeau et son chapeau sur la tête. L'homme se lève et va pour sortir. Ses partenaires, ils sont quatre, se lèvent à leur tour, et n'ont pas l'air heureux de ce départ. Des paroles de défi sont lancées. Les mains se tendent vers les revolvers. L'homme se retourne en dégainant son arme. Et là, clic, clac, son revolver s'ouvre comme un éventail et révèle quatre canons. Boum ! Les quatre adversaires sont à terre. L'homme sort. Voilà, c'est le western à l'italienne. Le héros a une barbe d'une semaine et il a vu jouer Clint Eastwood chez Sergio Leone, les billets ont une allure étrange et puis il y a cette arme improbable qui donne le ton du film : le bizarre, la fantaisie, l'incongru.

Débarque un notaire qui annonce au héros, appelons le Whitey Selby, que son père est mort voici dix ans et lui a laissé une mine d'or. Dans la foulée, nous apprenons que Whitey a deux frères mais que, le père étant un napolitain aimant les femmes, aucun n'a la même mère. Ce qui permet à la fratrie de se composer, outre de l'américain type, d'un français, Étienne, et d'un japonais, Lester (et pourquoi non?). Le français est versé en magie et pratique l'hypnotisme. Lors des combats il pointe deux doigts vers son adversaire en fronçant les sourcils, et l'adversaire est paralysé. Pratique. Le japonais est lui un expert en judo, ce qui est cohérent après tout. Bref, ils se retrouvent à la mine, se reconnaissent après une bonne bagarre et vont devoir unir leurs efforts car la mine en question, épuisée nous dit-on, est un terrain convoité par le gros bonnet de la région. Classique. Mais à ce stade, vous vous doutez que l'on aura pas affaire à un personnage type du western américain. Non, notre antagoniste a pour patronyme Giulio Cesare Fuller, il vit dans une sorte de villa perchée au bord d'une falaise accessible par un ascenseur (mécanique), et il se prend pour l'empereur romain. Nous le découvrons, folâtrant dans une baignoire comme celle de Tony Montana en compagnie d'une demi douzaine de jeunes filles échappées d'un péplum. Il a aussi embauché un professeur qui lui lit La Guerre des Gaules dans le texte et une horde d'hommes de main vêtus de noir.

Avec tout ça, Tre pistole contro Cesare est une de ces films improbables comme nous en a donné le cinéma populaire des années soixante, réjouissant où agaçant selon l'humeur. Il a pour lui d'être intriguant avec ce scénario loufoque signé du réalisateur Enzo Peri et de Piero Regnoli. Ce dernier est un spécialiste du cinéma de genre, aussi metteur en scène à ses heures. Comme scénariste il a notamment participé au scénario de Navajo Joe (1966) de Sergio Corbucci, d'un autre calibre. D'autre part, le film est en avance sur son temps. Deux ans avant Sabata et Sartana, il a l'idée des armes gadgets sans doute inspirées de James Bond (Whitey a aussi un revolver qui tire par la crosse). Bien avant les prestations de Toshiro Mifune, David Carradine, Lo Lieh et Chen Lee, Lester est l'introduction d'un héro asiatique dans un cadre western. Curiosité, l'acteur qui l'incarne, James Shigeta, vous est connu comme patron de la Nakatomi corporation qui prend une vilaine balle dans la tête dans le Die Hard (Piège de cristal, 1988) de John McTiernan. Trois ans avant le virage du genre vers la parodie post-Trinità, le film joue la carte du loufoque et de la décontraction. Enfin, neuf ans avant René Goscinny et Morris avec leur album de Lucky Luke L'Empereur Smith, le film met en scène un cas pathologique d’identification avec un fameux personnage historique.

La fine équipe

Il faut encore noter la partition agréable de Marcello Giombini dans la ligne de ce qu'il fera pour Sabata, deux agréables actrices, Femi Benussi passée chez Pier Paolo Pasolini avant de se faire un nom dans la sexy comédie, et surtout Delia Boccardo, piquant en chanteuse de saloon qui n'est pas trop mal doublée pour une fois. Je veux dire par là qu'elle donne l'impression de chanter la chanson de la bande sonore, ce qui est rare dans le genre. Autre curiosité, les paysages sont algériens. Tre pistole contro Cesare est en effet une co-production avec l'Algérie, cas (presque?) unique dans l'histoire du western. Cela change des environs de Madrid ou d'Almeria. Enfin, dans le rôle du vilain Cesar, Enrico Maria Salerno s'amuse beaucoup et donne le grain de folie nécessaire à son personnage.

Pourtant Tre pistole contro Cesare est décevant et il n'est certes pas passé à la postérité. D'une part sa vedette, l'américain authentique Thomas Hunter, manque singulièrement de charisme, n'ayant retenu de Clint Eastwood que quelques lieux communs. Mais surtout la mise en scène d'Enzo Peri s'emploie à gâcher le potentiel du film. Les armes gadgets ou l'hypnotisme ne sont jamais utilisés dramatiquement ni valorisés. Le judo, sans doute bien exécuté, n'est jamais spectaculaire. Les décors permettent des plans plus larges qu'en Espagne sans se différentier franchement. Le potentiel déjanté du scénario n'est pas transformé et le film ressemble sur la forme à ces westerns d'avant Leone imitant platement leurs modèles américains. L'ensemble est assez rythmé pour ne pas être ennuyeux, mais la façon dont Peri gâche de belles occasions est frustrante y compris dans le finale où Hunter affronte Salerno autour de la baignoire géante. Curieuse carrière que celle de Peri. Ce western est sa seule réalisation de fiction après avoir été assistant de Mauro Bolognini et fait un documentaire, puis on le retrouve impliqué dans la production du Lili Marleen (1981) de Rainer Werner Fassbinder. Curieuse carrière et curieux film, qui mérite à l'occasion que l'on y jette un œil pour se rappeler comment circulent parfois les idées au cinéma.

Affiche et photographie © De Laurentiis

17:52 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : enzo peri | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

02/07/2018

Palombella Rossa

Nanni Moretti parle de Palombella rossa (1989) à André S. Labarthe dans la formidable émission Cinéma Cinémas.

21:13 Publié dans Cinéma, Panthéon | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : nanni moretti | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |