07/01/2015

Noir de proximité

The Big Night (La Grande Nuit - 1951) Un film de Joseph Losey

Texte pour les Fiches du Cinéma

George La Main a le sang bouillonnant de son adolescence. Ce sang ne fait qu'un tour quand il voit, le jour de son anniversaire, son père humilié publiquement par Al Judge, un journaliste un peu louche. Cela se passe dans le bar paternel, devant les habitués, et ce qui traumatise George, c'est que son père accepte sans piper mot la punition infligée par Judge, quelques coups de canne infligés selon ces rituels propres aux truands. L'adolescent ne sait plus quoi croire sur ce père qui vient de faire preuve en quelques instants de son autorité (une gifle bien sentie), et de son affection (la surprise de l'anniversaire). C'est pour lui insupportable et il s'enfuit dans la nuit urbaine, mû à la fois par un désir de vengeance et une question lancinante : pourquoi ?

The Big Night (La Grande Nuit) est le dernier film de Joseph Losey avant son départ pour l'Europe, film dont il abandonne le montage plutôt que de transiger avec la HUAC, commission d'enquête traquant le communiste à Hollywood en ces riantes années de la chasse aux sorcières. Losey, qui a fait partie du Parti Communiste Américain, préfère l'exil. À vrai dire tout cet arrière plan ne semble pas transparaître dans The big night, sinon que le film est ramassé à 75 minutes, sec comme un coup de trique, ce qui découle peut être de sa finition en urgence. Par contre, c'est clairement un film noir social qui, comme la majorité des grandes œuvres du genre, est d'abord une plongée dans la face sombre de l'Amérique. Après l'intolérance dans The Boy with Green Hair (Le garçon aux cheveux verts – 1948) et la critique des valeurs matérielles dans The Prowler (Le Rôdeur -1950), Losey et ses scénaristes, Hugo Butler, Ring Lardner Jr., et l'auteur du roman d'origine Stanley Ellin, s'attachent à travers la quête existentialiste de George à une réflexion sur le poids que le passé fait peser sur l'avenir dans une société gangrenée par la violence sociale. Cette violence qui trouve son expression visuelle spectaculaire dans la correction publique administrée par Judge révèle une violence généralisée qui régit les rapports humains. D'entrée, George est bousculé dans la rue par une bande de petites frappes. Sa fragilité, son côté enfant, est mis en exergue. Les rapports père-fils, souvent compliqués à cet âge, sont décrits sous le signe de l’autoritarisme. Le père refuse les questionnements de son fils, il refuse ses états d'âme. Les rapports homme-femme seront régis par la même violence que George va découvrir petit à petit. La ville elle-même est agressive, montrée par Losey en une succession de décors misérables, étroits, bruyants, cadrés serrés, étouffante et sale, exerçant une violence psychologique via son atmosphère sur les êtres.

L'esthétique de film noir adoptée par Losey et son chef opérateur Hal Mohr renforce ce sentiment d'oppression avec ses noirs profonds, ses ambiances le plus souvent nocturnes, les forts contrastes, les zones d'ombre, et les effets de suspense qui jouent sur les règles du genre. La violence de la première scène suffit à nous faire craindre les actions à venir lors de ce voyage initiatique dans lequel se lance George. L'enfant revêt symboliquement les habits d'adulte, le chapeau mou, et s'empare d'un revolver. Lui aussi veut exercer sa part de violence. Pris dans ce milieu, les personnes qui l'entourent ont baissé les bras à l'image de son père ou tentent de profiter de lui. Losey décrit entre les images cette hiérarchie de la misère de salle de boxe en bar louche, où règne la loi du plus fort. George n’accepte pas et rue dans les brancards, maladroit mais décidé. Il fait sa propre expérience et va se frotter à la réalité du monde et de l'amour au terme de cette longue nuit. Avec subtilité, Losey l'amène à découvrir l'humanité derrière les masques sociaux et la relativité des notions de bien et de mal, le courage qui peut se dissimuler derrière la résignation. George aura même l'occasion de découvrir ses propres préjugés racistes à travers une rencontre étonnante avec une chanteuse de jazz noire. Au final, il va découvrir les raisons de la bastonnade de son père. Le spectateur, aux côtés de George, n'est pas au bout de ses surprises.

Malgré la dureté générale du film et le portrait au couteau de l'Amérique de l'époque, Losey dégage par sa façon de filmer ses personnages, proche, leur part la plus attachante. Chacun fait ce qu'il peut et devenir adulte, c'est l'accepter. Cette comédie humaine pitoyable et grandiose s'incarne dans des acteurs confondants de naturel comme Preston Foster (le père), la délicate Joan Loring, Philip Bourneuf, et Dorothy Comingore qui fut la seconde épouse de Charles Foster Kane dans le film d'Orson Welles, l'actrice dont le brave Orson disait qu'elle finirait comme son personnage. A noter l’apparition du futur réalisateur Robert Aldrich lors de la scène du match de boxe. Reste le cas du jeune héros, le seul bémol que j'émettrais. John Drew Barrymore, fils de John et père de la jolie Drew, membre du clan Barrymore donc, ne m'a pas semblé très convaincant en George avec un jeu fiévreux un peu théâtral. Disons pour comparer ce qui peut l'être que dans le genre rebelle sans cause, il n'est pas du niveau d'un Farley Granger chez Nicholas Ray ou d'un John Dall chez Joseph H. Lewis.

Photographies source Film Society Lincoln Center.

A lire également sous la plume de Griffe

Par Édouard sur Kinok.

09:00 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (5) | Tags : joseph losey | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

04/01/2015

2014, petit bilan

Trois chefs d’œuvre, deux inédits excitants, un film sensible, deux fidélités, un western agréable, un court métrage : dix, le compte y est.

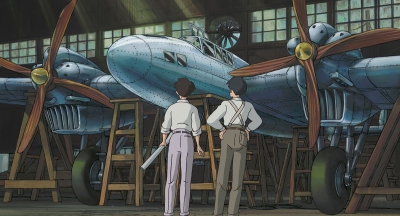

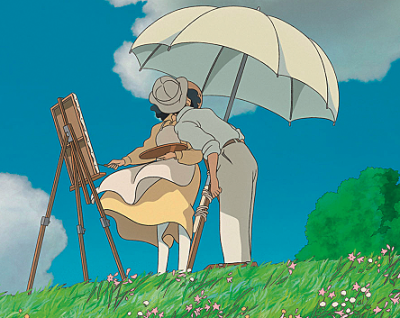

De haut en bas et plutôt dans l'ordre : Kaze tachinu (Le vent se lève) de Hayao Miyazaki, Kaguya-hime no monogatari (Le Conte de la princesse Kaguya) de Isao Takahata, Timbuktu d'Abderrahmane Sissako, Kodachrome de Agathe Corniquet, Julien Doigny, Nicolas Lebecque, Thyl Mariage et Lydie Wisshaupt-Claudel, La chambre bleue de Mathieu Amalric, La machina de Thierry Paladino, Jimmy's hall de Ken Loach, Au fil d'Ariane de Robert Guédiguian, The salvation de Kristian Levring et Moul lkelb (L’homme au chien) de Kamal Lazraq. Photographies : Studios Ghibli - Le pacte - Alfama films - Zentropa - DR.

15:21 Publié dans Blog, Cinéma | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : 2014, robert guédiguian, hayao miyazaki, isao takahata, super 8, thierry paladino, ken loach, mathieu amalric, abderrahmane sissako, agathe corniquet, julien doigny, nicolas lebecque, thyl mariage, lydie wisshaupt-claudel, kamal lazraq, kristian levring | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

28/12/2014

2014, des films (1er semestre)

Galvanisé par l'impressionnant travail de FredMJG qui est partie sur un bilan de son année 2014 avec une note par mois (!), je me lance dans un exercice que j'ai jusqu'ici toujours repoussé : faire le bilan complet d'une année de cinéma. C'est à dire bien au-delà des films vus en salle, toujours peu nombreux, mais ce qui me permet de me replonger dans ce qui fut pour moi le mouvement de 2014. Que mes lecteurs chéris se rassurent, je vais me limiter à deux notes, une par semestre.

Le premier film de l'année a son importance et j'essaye toujours de commencer par quelque chose d'inédit et d'excitant, soit par un classique ayant fait ses preuves. Plongé depuis quelques temps dans le gothique italien, je démarre avec La notte dei diavoli (1972) du vétéran Giorgio Ferroni avec Gianni Garko, une variation sur l’épisode Les Wurdalak déjà illustrée par Mario Bava dans I tre volti della paura (Les trois visages de la peur – 1963), lui même inspiré d'une nouvelle de Tolstoï. Le film possède une atmosphère angoissante réussie malgré une esthétique qui tire sur les années 70, la photographie surtout, et puis Garko réussi un joli voyage au bout de la folie. J’enchaîne avec Nattlek (1966) un film de la réalisatrice suédoise Mai Zetterling dont j'avais beaucoup aimé le premier opus, Älskande Par (Les Amoureux – 1964). Toujours sous une relative influence bergmanienne, le film est plus âpre mais fascinant. Ingrid Thulin est au centre d'une intrigue complexe culminant avec une scène d'inceste dérangeante.

De retour à la maison, j'ai reçu quelques DVD de classiques de la Hammer films. Une envie venue avec ma période fantastique all'italianna. Je découvre enfin Curse of the wherewolf (La nuit du loup garou – 1961) et revoit avec plaisir le fondateur Horror of Dracula (Le cauchemar de Dracula – 1958) tous deux de Terence Fischer. Le premier me déçoit un brin côté récit malgré la très belle direction artistique. Le second est une révélation. Je ne l’avais vu jusqu'ici qu'à la télévision en noir et blanc, il y a donc bien longtemps. Le travail sur les couleurs et la mise en scène avec ses accélérations brutales et le contraste entre les interprétations de Peter Cushing et Christopher Lee m'emballent. Dans le salon plongé dans le noir et le silence, j'ai presque peur. De Fisher, histoire de compléter sa filmographie, je découvre aussi dans la foulée The devil rides out (Les Vierges de Satan - 1968). Le film a très bonne réputation chez les admirateurs du réalisateur et je ne les contredirais pas. Le film est aussi original qu'efficace dans son traitement. Fisher arrive à provoquer une véritable angoisse avec des effets sobres, l'attente, le son, la lumière. Les quelques effets plus mélodramatiques ont un peu vieillit, mais cela ne pèse guère face à l'atmosphère d'ensemble. Encore un peu de fantastique, assez différent, avec le Opéra (1987) de Dario Argento qui manquait à mon palmarès. Le film a fait couler pas mal d'encre et pour beaucoup, il est le début d'une pente artistique qui n'a cessé de glisser. Je n'aime pas non plus l'utilisation du hard-rock dans les scènes de meurtre, pas plus que cette musique d'une façon générale. Mais je trouve pas que cela nuise tant que cela au film. Après tout, Argento a toujours eu des accès d'un goût curieux, douteux diront certains, mais ici il maintient l'équilibre et cela fait partie à sa façon de son cinéma. La musique des Goblin est elle très réussie et Christina Marsillach superbe. Pour parachever le cycle, je montre à ma fille King Kong, le premier, le seul, celui de 1933. Je lui avais promis l'année de ses sept ans, comme je l'avais découvert moi-même. Je poursuis la transmission.

Nous recevons à Nice les cinéastes Joseph Morder et Gérard Courant. Le premier présente L'arbre mort (1987), vaste poème en super 8 où Nice devient ville des tropiques où l'on tombe amoureux de femmes sublimes qui laissent le vent jouer dans leurs robes et leurs cheveux. Le second présente le portrait plein d'humour du premier, et vivent les Morlocks ! Ce sont mes premiers films en salle de l'année. J'y retourne en compagnie de ma fille pour Kaze tachinu (Le vent se lève) de Hayao Miyazaki qui annonce sa retraite. Je vais rester sec pour ce qui est d'écrire sur ce film, ne dépassant pas les dix lignes. Il y avait pourtant beaucoup à dire. Beaucoup a été écrit, le plus souvent sur le ton de la révérence avec comme une pointe d'agacement pour ce fichu japonais dont les films ridiculisent à peu près tout ce qui se fait aujourd'hui. « Ridiculiser » n'est peut être pas le terme juste, mais devant ses films, on retrouve ce que l'on aime profondément dans le cinéma et qui manque tant de fois à tant de films au point que l'on se dit qu'on l'a perdu. Mais non ! Le souffle, l'émotion artistique, la précision dans la description d'une petite herbe folle et l'intensité spectaculaire de ce tremblement de terre qui souffle comme un monstre mythologique, la construction burlesque de la scène de l'avion de papier, la peur langienne des ombres nazies sur les murs, la délicatesse d'un rendez-vous amoureux, la pudeur, l'humanité, la vie, toujours ce sens de l'air et de l'eau. Miyazaki remet les pendules à l'heure, intime et universel, épique et délicat. Tous derrière et lui devant.

Pas de festival de Clermont-Ferrand cette année pour cause d'emploi du temps. Je me console avec quelques westerns américains des années cinquante où passent les visages de Maureen O'Hara, Mara Corday, Yvonne DeCarlo, Martha Hyer et sa robe rouge, et puis je redécouvre Elsa Martinelli au bain dans Indian Fighter (La rivière de nos amours – 1954). Je reviens à quelques gothiques italiens avec Barbara Steele histoire de nourrir ma semaine consacrée à la belle sur Inisfree, puis à quelques westerns italiens signés Giuliano Carnimeo pour un ensemble de chroniques destinées aux Fiches du Cinéma. Ce qui est amusant est que j'avais découvert ces films dans un coffret acheté en Allemagne il y a deux ans mais, malgré le plaisirs pris à ces films, je n'avais pas pu écrire dessus. Je me rattrape donc, d'autant plus volontiers que les films résistent bien à une seconde vision. Dans le lot, il y a également le très intense Per 100 000 dollari t'ammazzo (Le jour de la haine - 1968) de Giovanni Fago qui va m'entraîner sur d'autres pistes un peu plus à l'ouest.

J'aime bien suivre les conseils de mes collègues. Une image de Rossana Podesta sur Nage nocturne me pousse illico à acheter et visionner La red (Le filet - 1953) d'Emilio Fernandez. Suivant ceux de Griffe je découvre Orléans (2013) de Virgil Vernier qu'il avait mis dans son palmarès 2013. Suivant ceux de Christophe, je reviens sur un vieux souvenir télévisuel avec Tendre Poulet (1978) de Philippe De Broca où j'apprécie en effet l'histoire d'amour naissante entre Giradot et Noiret. Gérard Courant m'envoie deux films de Werner Schroeter pour m'initier à l'univers du cinéaste. Je suis séduit par le superbe Willow Springs réalisé en 1973 et en Amérique avec un trio féminin à tomber : Magdalena Montezuma, Christine Kaufmann, Ila von Hasperg. Outre la beauté des images et la manière très sensuelle de filmer ses actrices, le film adopte la forme d'un suspense pour surprendre à chaque instant en se décalant par rapport aux règles du genre. Je rattrape le documentaire original L'Image manquante de Rithy Panh. Pour les fiches, je me plonge dans les tréfonds du cinéma avec un trio de films de Ninjas gratinés, réalisés selon la technique du « deux en un », soit un film acheté au mètre mélangé à de nouvelles scènes tournées à la va-vite. De l'escroquerie sur pellicule parfois drôle à force de nullité.

Revenons aux choses sérieuses avec une série de chefs-d’œuvre signés Franck Borzage. Cela restera pour moi le grand moment de 2014 avec quatre sommets de la transition entre muet et parlant, mélodrames autour du couple Janet Gaynor et Charles Farrell, et puis The river (La femme au corbeau) avec Farrell et Mary Duncan à la place de Gaynor. J'avais découvert le film en salle il y a pas mal d'années mais le lyrisme de certaines scènes, l'incroyable érotisme qui passe dans la relation entre les deux protagonistes sont toujours aussi intenses. Du coup je n'ai plus trop envie de voir autre chose et j'enchaîne avec sa version de Liliom en 1930, Farrell toujours, mais guère plus convaincu qu'avec la version de Lang tournée quelques années plus tard lors de son passage en France. Je revois aussi Three comrades (1938) que j'avais découvert, lui, en son temps au cinéma de minuit. Ce devait être ma première et décisive rencontre avec Borzage. Je verrais enfin un film très curieux Strange cargo (1940), parabole christique avec Clark Gable, la satinée Joan Crawford, et Peter Lorre dans un joli rôle de faux-cul. Quand on voit la puissance de la mise en scène de ce réalisateur, son inventivité constante, sa façon d'être à la fois dans son époque, dans la précision de ce qu'elle est, dans une morale et en même temps dans un monde irréel construit sur une poétique intime, je me dis une nouvelle fois que quelque chose s'est perdu en route. Mais je constate que c'est ce que je pense aussi à propos de Miyazaki, et que, mais si, il y a une continuité. Du moins que rien n'est perdu, qu'il faut juste les hommes (ou les femmes, pas de discrimination, hein) qu'il faut pour perpétuer la flamme.

Après cela, je trouve bien pâle le succès de Guillaume Gallienne Les Garçons et Guillaume, à table ! (2013). Zoome arrière m'amène à découvrir, enfin, In harm's way (Première Victoire – 1965) de Otto Preminger avec une jolie romance vieillissante entre John Wayne et Patricial Neal et puis la danse impudique de Barbara Bouchet. Un couple intéressant aussi dans Hustle (La cité des dangers - 1975) de Robert Aldrich avec Catherine Deneuve et Burt Reynolds. Je montre à ma fille la trilogie Back to the future et La Marseillaise (1938) de Renoir.

Je me décide enfin à voir Pilgrimage (1933) de John Ford. Dans son livre, Joseph McBride met le film très haut mais, allez savoir pourquoi, il est resté trois ans sur mes étagères. Après Borzage, je reste au sommet. Là encore, je ne dépasserais pas quelques lignes pour Inisfree. Le film m'a peut être trop secoué. L'histoire de cette mère qui envoie son fils à la guerre où il y reste, plutôt que de lui voir épouser une femme qu'elle estime indigne de lui, est du très grand Ford, nous faisant passer du mélodrame à la comédie et à la pure tragédie d'un plan à l'autre, avec une aisance, une assurance qui laissent la bouche ouverte et l’œil humide, avant de vous diffuser une impression profonde et durable, et ce sentiment que l'humanité a un bon fond malgré tout ce qui nous en fait douter chaque jour. Et puis Ford avec ce film casse une nouvelle fois les images toutes faites qui existent sur lui. Voilà un film dont le protagoniste est une mère égoïste et butée, une femme d'un certain âge rien moins que sexy. Comme je l'ai lu quelque part, Hannah Jessop jouée avec justesse par Henrietta Crosman, est une première version du Ethan Edwards que John Wayne interprétera 23 ans plus tard. Pour m'en remettre, rien ne vaut une vison semestrielle de The quiet man (L'homme tranquille – 1952).

Elle s'en va d'Emmanuelle Bercot où Catherine Deneuve joue son âge est sympathique mais anecdotique. Giovanni Fago, disais-je un peu plus haut. Je vois son O' Cangaçeiro de 1970 avec Tomas Milian parlant à sa vache avant de devenir bandit pour la venger. Le cangaceiro, c'est une sorte de bandit d'honneur ayant sévi dans la région du Sertão au Brésil avec une dimension sociale et politique. Quoiqu'en dise le réalisateur, ce film d’aventures picaresques et mystiques tourné sur place avec de superbes extérieurs, a plein de liens avec le western italien. Mais par un intéressant effet de ricochets, il m'amène à voir le O Cangaceiro de 1953 signé Lima Barreto avec sa fameuse chanson que Fago avait récupérée. Puis, suivant les conseils avisés de Frédérique via Zoom Arrière, je passe à du plus authentique avec deux films de Glauber Rocha. A ma grande honte je n'avais jamais rien vu ce ce représentant emblématique du cinéma novo, nouvelle vague du cru.

Il est temps d'aller faire un tour à Cannes. Petit tour cette année, mais qui me permet de voir deux films admirables Timbuktu d'Abderrahmane Sissako et Le Conte de la princesse Kaguya de Isao Takahata. Du coup Miyazaki sera moins seul. Bonne surprise avec le film de Ken Loach et l'histoire hongroise avec des chiens, White God de Kornel Mundruczó. Moment pénible avec le film d'Olivier Assayas. Bilan globalement positif.

Comme j'ai terminé le roman de H.R.Haggard, je vois la version 1937 de King Solomon's mines (Les Mines du Roi Salomon) signée Robert Stevenson. Comme c'est le 6 juin, je montre à ma fille The longest day (Le jour le plus long – 1962) et passe un moment à lui expliquer qui sont les américains, les allemands, les anglais, etc. Puis je la délasse avec l'agréable E per tetto un cielo di stelle (Ciel de plomb - 1968) de Giulio Petroni avec le beau Giuliano Gemma. Comme il est arrivé premier pour l'année 1967 sur Zoom arrière, je découvre avec délice le I walked with a zombie (Vaudou – 1943) de Jacques Tourneur. Comme je me plonge dans une histoire de la guerre d'Espagne, après un court séjour à Barcelone, je revois une version en espagnol de L’Espoir d'André Malraux, sur youtube et sans sous-titres. Je n'y retrouve pas vraiment mes lointains souvenirs d'enfance, mais le film est intéressant. Je termine ce semestre avec Park Row, dynamique histoire de journalisme plein d'encre, de fureur et de conviction signée Samuel Fuller. Bientôt l'été...

15:58 Publié dans Blog, Cinéma | Lien permanent | Commentaires (9) | Tags : 2014 | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

22/12/2014

1972 en 10 (autres) films

Belle année de cinéma que 1972 comme le montre la rétrospective de l’équipe de Zoom Arrière. Une année où se côtoient les maîtres au sommet de leur art (Buñuel, Fellini, Pasolini, Bresson, Rohmer, Kubrick, Peckinpah, Leone, Cassavetes...), l'explosion du nouvel Hollywood avec Coppola, Bogdanovich, Friedkin, Ritchie, Sarafian, Pollack entre autres, et un cinéma de genre toujours dynamique et inventif avec les films de Martino, Baldi, Siegel, Ho, Sasdy, Hough ou Carnimeo. Comme le montre avec limpidité l'éditorial en images d’Édouard, la violence est la caractéristique majeure de l'époque, se déclinant de multiples façons et en repoussant chacune à leur façon la représentation. Le sexe n'est pas en reste, se mêlant à la violence pour secouer le spectateur dans des scènes qui vont marquer l'imaginaire et provoquer la polémique comme les viols de Deliverance et A clockwork orange (Orange mécanique), les rapports sado-masochistes de Lo strano vizio della Signora Wardh (L'Étrange Vice de madame Wardh) ou La cagna (Liza). Rien n'est plus sacré, Marlon Brando passe le beurre et John Wayne se fait tuer dans le dos par un affreux chevelu. Voici dix film qui participent de cette année exceptionnelle. Photographies DR.

10:01 Publié dans Blog, Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : peter sasdy, ferdinando baldi, michael ritchie, sergio léone, richard c. sarafian, sergio martino, jean yanne, mark rydell, meng-hwa ho, sidney pollack | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

20/12/2014

Jolie mouche (hommage)

Chère Virna Lisi,

J'ai appris votre disparition ce 18 décembre avec je l'avoue une grande peine. Comme souvent, je me suis un peu irrité en lisant les nécrologies sentant un peu trop la fiche toute faite. Mais c'est le jeu. J'imaginais votre sourire indulgent et comme avec le chat de Cheshire, tout votre visage se matérialisant autour. Votre sourire... En France, tout le monde y est allé de son couplet sur votre prestation en Catherine de Médicis pour Patrice Chéreau adaptant Dumas. Brillante idée d'avoir tourné avec un metteur en scène de prestige, il en jette plus dans votre filmographie qu'Alex Joffé ou Henri Verneuil, et puis c'est plus récent en notre époque de mémoire courte.

Pourtant, si vous étiez remarquable en Catherine, vous y apparaissiez vieillie, enlaidie, cruelle et cynique, et ce portrait ne saurait en rien rendre compte de ce que vous avez été sur les écrans ni de ce que vous évoquez pour moi.

Vous êtes, chère Virna, une des plus belles femmes apparues comme autant de miracles au cinéma vers 1960. Je pense à vos sublimes contemporaines, Claudia Cardinale, Giovanna Ralli, Catherine Spaak, Marilù Tolo, Stefania Sandrelli et quelques autres. Vous y avez apporté de la grâce mêlée à une pointe d'impertinence latine, une douceur vive, un humour pétillant et sensuel, avec chez vous en particulier une expression d'indulgence qui tempérait les effets de votre beauté incandescente. Ce sourire, votre sourire, large et franc, m'est inoubliable avec cette petite mouche au coin de la bouche, point d'exclamation rehaussant votre blondeur comme chez Marilyn à qui l'on a voulu vous faire ressembler chez Richard Quine. Vous avez eu assez de lucidité pour rester vous même et laisser Hollywood de côté. Mais pas trop loin.

Voilà. Pour retrouver ce sourire éclatant, cette grâce énergique, cet œil vif et malicieux, il faut vous revoir à vos débuts chez Joffé dans Les hussards en 1955 aux côtés de Giovanna Ralli et de Bourvil que vous retrouverez à plusieurs reprises. Vous y portez à ravir le corsage échancré 1800. Il faut vous voir en toge diaphane entre les beaux mâles Steve Reeves et Gordon Scott pour le Romolo e Remo (Romulus et Rémus - 1961) de Sergio Corbucci. Corbucci que vous inspirez puisqu'il vous fait dominer la distribution pléthorique de Il giorno più corto (Le Jour le plus court) en 1963 où vous portez de multiples tenues dont une superbe combinaison d'aviatrice façon Hélène Boucher. Avec cela, il y a la brune émouvante pour Pietro Germi, la collégienne chef de bande dans 5 marines per 100 ragazze (1961) de Mario Mattoli, où vous êtes entourée d'une belle bande de comiques (Ugo Tognazzi, Mario Carotenuto, Ciccio et Franco), le corsage à la rose aux côté d'Alain Delon, les lunettes intello pour Joseph Losey, la tenue orientale de Oggi, domani, dopodomani (1965) où Marcello Mastroianni, un rien mufle, vous revend à un émir, l'écharpe dans le vent du côté d'Étretat...

Dans tout ceci, il n'y a pas que des chefs d’œuvre, mais chère Virna ne vous en offusquez pas. Si vous n'avez pas eu la carrière d'une Claudia, vous faites partie de ces actrices qui même noyées au milieu de productions internationales poussives, y apportent toujours quelques minutes de lumière. Et vous avez préféré, aux temps difficiles du cinéma italien, la discrétion et le silence.

Votre mouche et votre sourire vont me manquer, chère Virna, encore qu'il me suffise de me replonger dans n'importe lequel des titres de votre filmographie, même chez Chéreau, pour y les y retrouver, espiègles, indispensables.

Photographies DR et Carl Fischer (1966)

16:08 Publié dans Actrices, Cinéma | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : virna lisi | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

19/12/2014

L'espace, camarades !

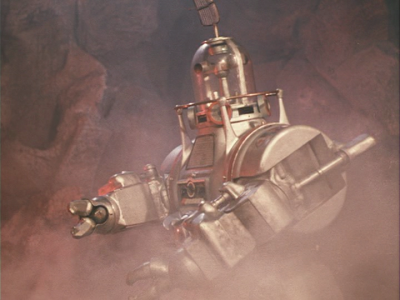

Planeta bur (La planète des tempêtes - 1959) un film de Pavel Klouchantsev

Texte pour les Fiches du Cinéma

En 1962, l'URSS a encore une longueur d'avance sur les USA dans la course à l'espace. John Fitzgerald Kennedy a galvanisé ses troupes avec la Nouvelle Frontière et en promettant un américain sur la Lune avant la fin de la décennie. Sur les écrans, Hollywood déverse des soucoupes volantes, des robots massifs et des monstres folkloriques. Qu'à cela ne tienne ! Les studios de Leningrad vont montrer ce qu'est un space-opéra marxiste-léniniste et ils ont sous la main le projet ambitieux de Pavel Klouchantsev, Planeta bur (La planète des tempêtes). Klouchantsev est loin d'être un débutant même si ce film est son premier long métrage de fiction. Il a débuté en 1930 et, opérateur de formation, il s'est intéressé aux effets spéciaux qu'il va développer et utiliser dans de nombreux films documentaires sur l’espace, sa passion. Il connaît un gros succès avec Doroga k zvezdam (La route des étoiles) qui sort en 1957 au moment du lancement du premier Spoutnik. Planeta Bur sort l'année du voyage de Youri Gagarine. Ces deux films fascineront les américains, en particulier Stanley Kubrick qui imagine déjà un voyage vers Jupiter. Klouchantsev envoie ses astronautes vers la planète Vénus avec des moyens, une vision ample et un zeste de propagande. Les valeureux soviétiques, dont une partie est victime d'un astéroïde, vont affronter diverses péripéties, un atterrissage périlleux, des décisions cornéliennes, un environnement hostile mais pas trop, des gaz toxiques, des dinosaures placides, une plante carnivore hilarante, des espèces de lézards sauteurs, et un décollage catastrophe. La liste n'est pas limitative, ouf !

Planeta bur m'a laissé perplexe, faisant le grand écart entre la série B et la production de prestige, entre Star Trek et Andrei Tarkovski. Il est tour à tour ennuyeux et intéressant, amusant et pompeux. La volonté de rompre avec une esthétique occidentale (comprendre américaine) de pur divertissement bon marché se traduit par le choix de mise en valeur des extérieurs grandioses, par une volonté de réalisme dans les décors des vaisseaux, le soin apporté aux costumes et accessoires, les effets de vol ou d'apesanteur. Sur ces points, on comprend l'intérêt que pouvait manifester Kubrick qui reprendra les mêmes options. Cela donne de belles séquences comme Masha flottant dans l'habitacle avec beaucoup de naturel ou celle du survol de la surface de Vénus par un vaisseau. Par contre le robot John, construit par l'équipier américain pas très sympathique qui accompagne l'expédition, ne renouvelle pas le cliché de la boite de conserve sophistiquée et John n'a pas l'humour de Robby.

Sur la surface de Vénus les choses se compliquent et si les superbes décors naturels sont photographiés avec talent, Klouchantsev se lance dans des délires mal assumés avec une faune locale qui ne dépareillerait pas un film d'Ed Wood. Le numéro d'équilibrisme est difficile à tenir d'autant que les effets sont limités par la technique de l'époque. Les dinosaures sont statiques et les lézards sauteurs semblent sortis des studios de la Toho japonaise, le royaume des cascadeurs en costumes zippés. Le montage n'est pas utilisé pour dynamiser l'action et, curieux paradoxe, l'accumulation de péripéties sur une durée assez courte (83 minutes) n'empêche pas l'ennui de s'installer. Un ennui qui se renforce avec les personnages peu développés, comme est peu développé dramatiquement l'opposition entre l'individualisme de l’américain et l'esprit collectif de ses collègues. Les états d'âme de la seule femme du groupe laissée en orbite, le machisme étant bien partagé entre soviétiques et occidentaux, sont plus intéressants mais restent très théoriques. Faut-il faire confiance à la ligne du parti qui dirige avec lucidité l'expédition depuis notre bonne vieille terre où se laisser aller à ses sentiments ? La réponse est dans la question. Les quelques larmes que verse Masha nous semblent bien peu de choses pourtant elles furent reprochées durement au réalisateur. Une cosmonaute soviétique ne pleure pas !

L'ironie d'aujourd'hui est peu facile. Planeta bur a tout de la curiosité un peu surannée nécessitant un peu de patience de la part du spectateur contemporain. Mais celui-ci pourra se laisser séduire par la photographie de Arkadi Klimov, les atmosphères soignées de la surface vénusienne, et de jolies trouvailles poétiques comme la découverte finale dont je ne dirais rien. A noter que les affaires étant ce qu'elles sont malgré les guerres froides, Roger Corman achètera le film et s'empressera d'en faire deux versions tripatouillées selon ses habitudes : Voyage to the Prehistoric Planet (1965) et Voyage to the Planet of Préhistoric Women (1968), le second avec le concours d'un jeune débutant nommé Peter Bogdanovich. Aucun de ces films n'a grandi l'histoire du cinéma. Planeta bur, lui, aventure dans les paysages balayés par les vents vénusiens, aura été un film étape, un jalon et une source d'inspiration, ce qui n'est pas rien.

A lire sur Devildead

A lire chez le bon Dr Orlof

Photographies : DVD Artus Film DR

08:30 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : pavel klouchantsev | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

17/12/2014

Un regard indépendant

The savage eye (1959) un film de Ben Maddow, Sidney Meyers et Joseph Strick.

Texte pour Les fiches du Cinéma

Je ne sais pas si c'est propre à la France, mais nous avons un rapport que je trouve curieux à la notion d'indépendance dans le cinéma américain. Une bonne part de la critique et une fraction non négligeable du public se sont toujours passionnés pour les réalisateurs et des œuvres aux marges du système, comme John Cassavetes qui reste l'exemple emblématique. C'est une position qui tient sans doute à l'héritage de la Nouvelle Vague, à la théorie des auteurs, avec surtout ce mélange de fascination et de répulsion pour le modèle hollywoodien. L'indépendance, une notion vague par elle-même (De qui ? De quoi ? ), doit être comprise comme hors du système des studios, New-York contre Los Angeles. La notion est d'abord économique, ce qui est déjà discutable, puis acquiert rapidement une valeur artistique tout aussi discutable. L’indépendance devient alors une sorte de label, comme pour un poulet fermier, un gage de qualité, d'originalité dans le fond et d'audace sur la forme. Cette approche aura permis de mettre en lumière des personnalités atypiques mais fait un peu vite l'impasse sur le fait qu'il n'y a pas de réalisateurs plus indépendants que Howard Hawks, John Ford, Alfred Hitchcock ou Franck Capra, très confortablement installées dans le système. Avec le temps, le label s'est vidé de son sens comme le festival de Sundance créé par une star et devenu une véritable institution. La liberté est dans les têtes, pas dans les structures.

Ce long préambule pour signifier mon état d'esprit face à The savage eye, l’œil sauvage, tout un programme, documentaire fictionné réalisé en 1959 par le trio Ben Maddow, Sidney Meyers et Joseph Strick. Un film estampillé « indépendant » comme il y a quelques années Little fugitive (Le petit fugitif – 1953) de Ray Ashley et Morris Engel. The savage eye propose un portait de l'Amérique de la fin des années cinquante à travers celui de Judith jouée par Barbara Baxley, actrice de télévision formée à l'Actors Studio, que l'on reverra chez Robert Altman, Martin Ritt ou Harold Becker. Judith débarque à Los Angeles pour y soigner ses blessures intérieures suite à un divorce. Le récit de fiction est pris en charge par un commentaire composé du dialogue entre Judith et son ange gardien, voix masculine. L'idée est originale, intéressante et fonctionne plutôt bien. Le texte est très bien écrit et joué avec conviction, mais il donne au film une ambiguïté qu'il ne résout pas. L’œil sauvage du titre est-il celui de Judith qui découvre la grande ville, celui de cet ange un rien psychiatre qui tente de la conseiller, ou celui du trio de réalisateurs qui observent les déambulations-prétexte de leur personnage ? Du coup, le dispositif du film séduit avant de s'épuiser petit à petit à mesure qu'il ne reste qu'un procédé.

Reste tout l'aspect documentaire qui offre une vision passionnante de l'Amérique, une certaine Amérique à une certaine époque, un pays assez peu glamour (donc peu hollywoodien), vulgaire et vain, avec ses habitants pris dans la société de consommation de masse, recherchant une beauté artificielle et un plaisir qui masquent mal l'ennui et le vide. Sous le regard de Judith défilent les délires publicitaires, les salons de coiffure, les clubs de jeu, les matchs de catch, la voiture reine (jolie scène d'un accident nocturne), les boites de nuits où l'on assiste à un strip-tease cotonneux. Un portrait à charge dont les images suffisent à dire le désespoir qui se lit entre chaque plan. Vision déprimante qui colle à l'état d’esprit du personnage principal. L'amour n'est ici qu'un échec supplémentaire où la violence machiste d'une rencontre passagère. La quête de spiritualité devient, le temps d'une séquence assez longue et plutôt hallucinante de prêche publique, une sorte de spectacle malsain où la bigoterie le dispute à la manipulation. Noir c'est noir, The savage eye se veut une incision sans concession.

Le film m'a beaucoup fait penser à un autre film, indépendant aussi, Carnival of souls (1962), unique long métrage de fiction de Herk Harvey. L'errance de Judith m'a ramené à celle de Mary, jouée par Candace Hilligoss, et à la façon documentaire dont elle est intégrée dans son environnement, à tout ce que l'on peut voir de l'Amérique autour du personnage. Mais Harvey joue la carte de la fiction, du fantastique même, et une relation profonde se noue entre le spectateur et Mary. Je n'ai pas vraiment éprouvé ce genre d'expérience avec Judith malgré son dialogue avec l'ange. Elle m'est restée lointaine, distante, pas assez incarnée malgré la proximité que veut créer cette voix intérieure. The savage eye donne à réfléchir. Mais il fait aussi penser que cette force documentaire, réelle, nous l'avons éprouvée ailleurs : Dans les scènes tournées en extérieurs par Rudolph Maté, Arthur Lubin ou Jules Dassin, dans la vision de l'Amérique donnée par les grands films noirs, dans les matches de boxe filmés par Robert Wise, dans les portraits de prédicateurs joués par Burt Lancaster où Robert Mitchum. Judith aurait pu être une héroïne de Douglas Sirk qui a si bien peint lui aussi la détresse intérieure de l'Amérique des années cinquante et la place de la femme, divorcée ou pas.

Malgré ces réserves, The savage eye est sans doute une date, un prototype dont l'influence a été déterminante sur ceux qui l'ont vu et ont été séduit par son mode de production, léger et économique, par ses ambitions et sa prise de risque artistique. Il réunit une jolie collection de talents comme Ben Maddow, scénariste de John Huston sur Asphalt Jungle (Quand la ville dort – 1950), Sidney Meyer monteur de Martin Ritt sur Edge of the city (L'homme qui tua la peur - 1957), Joseph Strick au parcours atypique, pilote de chasse, réalisateur, producteur, dont le premier film sera sélectionné à Cannes en 1953, l'excellent compositeur Leonard Rosenman qui signera en 1978 la musique superbe de Lord of the rings (Le seigneur des anneaux) version animée par Ralph Bakshi, le chef opérateur Haskell Wexler qui travaillera evc John Sayles et Elia Kazan, Helen Levitt spécialiste de la photographie de rue, et encore Jack Couffer qui fera la photographie de Jonathan Livingston Seagull (1973) pour Hall Bartlett. Belle conjonction réunie autour de cette idée d'indépendance qui prend corps dans ce film atypique et ouvre la voie à d'autres regards. Indépendants.

A lire sur DVD Classik

Photographie : capture DVD Carlotta

08:44 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : ben maddow, sidney meyers, joseph strick | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

07/12/2014

Vengeance à la danoise

The Salvation (2014) un film de Kristian Levring

La bonne nouvelle avec The Salvation, c'est que les vieilles recettes du western sont toujours goûteuses. Kristian Levring et son scénariste Anders Thomas Jensen (co-auteur du Antichrist de Lars von Trier en 2009), sont danois mais ils connaissent leurs classiques. Soit John, ancien soldat et danois lui aussi, venu s'installer dans l'ouest avec son frère Peter. Il fait venir sa femme et son jeune fils, les récupère au train et prend la diligence pour les mener dans leur ranch. Hélas, ils sont au mauvais endroit au mauvais moment. Dans la diligence embarquent deux fieffés coquins qui enclenchent un engrenage de mort, de vengeance et de violence. Du solide diront les amateurs. Du réchauffé diront les détracteurs. Du solide dirais-je et qui a fait ses preuves. Pour peu que l'on ne cherche pas dans The Salvation ce qui n'y est pas, le film s’appréciera comme un bon morceau de blues ou un épisode de Tex Willer. Sa principale qualité est la conscience de ses limites. Kristian Levring joue le jeu du film de série aux moyens confortables, sans chercher à lui donner une portée historique, morale où métaphysique, qui en ferait une grenouille cinématographique prête à exploser. Le résultat, c'est que The Salvation est plus plaisant que l'opus de Quentin Tarantino qui prétendait nous donner une leçon sur l'esclavage tout en sifflotant du Trinità.

Cette ambition mesurée n'empêche pas de jolies choses question style. La scène du tragique voyage inaugural est une réussite plastique avec ses plans nocturnes et je crois bien que c'est la première fois que je vois une diligence éclairée à la lanterne de l'intérieur, filant dans le vaste paysage, l'Afrique du Sud donnant très bien le change en la matière. La confrontation entre la famille de John et les deux affreux est un modèle de variations dans l'espace clos du véhicule. Le réalisateur rejette la violence hors champ avec retenue alors qu'il sera beaucoup plus démonstratif par la suite.

Très référencé, le film arrive à maintenir une certaine cohésion dans sa mise en scène entre des éléments hétérogènes. Il y a d'une part l'influence du western italien dans nombre de cadres et dans certains motifs comme celui du héros crucifié où la relation entre le grand capitalisme de l'Est et les truands violents de l'Ouest menés par Delarue. Il y a ensuite l'influence du western américain moderne, celui des années soixante-dix en particulier, sensible dans la photographie un peu trop travaillée de Jens Schlosser qui évoque le travail d'un Vilmos Zsigmond pour Michael Cimino, le lyrisme en moins, les filtres d'un goût parfois douteux en plus. On retrouvera aussi des influences plus récentes comme à travers le personnage joué par Eva Green, muet et balafré, qui manque par trop de substance, ainsi que des effets venus du cinéma de distraction moderne comme ce mouvement avant rapide et à raz de terre vers John en train de faire feu couché sous un bâtiment.

Si tout ne fonctionne pas de la même manière, Kristian Levring s'en sort par un rythme soutenu et une action rapide qui va à l'essentiel. Signe de qualité à ce niveau, le film dure à peine plus de 80 minutes. Les moyens de cette production internationale sont suffisant pour lui permettre de soigner décors et costumes. Il croque ses personnages à grands traits avec là encore un bonheur inégal, mais peut se reposer sur des acteurs solides. Le beau Mads Mikkelsen a la prestance nécessaire dans le genre Anthony Steffen en mieux. La galerie des villageois otages de la vendetta croisée mais veules comme il doit, est menée par un Jonathan Pryce parfait. Les méchants ont la sale gueule de l'emploi et, dans un rôle improbable de corse émigré, Éric Cantona n'a que deux répliques, il est donc impeccable.

Photographie © Patrick Toscelli

16:09 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : kristian levring, western | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

21/11/2014

Deux films de Henry de La Falaise

Legong: Dance of the Virgins (Legong, la Danse des Vierges - 1935) et Kliou the killer (1937), deux films de Henry de la Falaise

Gods of Bali (1952), un film de Robert et Allegra Snyder

Texte pour Les Fiches du Cinéma

Voici un homme comme on en fait plus, James Henri Le Bailly de La Falaise, marquis de La Coudraye, ou pour faire court Henry de La Falaise, authentique aristocrate français de vieille noblesse vendéenne, né en 1898 et très jeune passionné de l'art de son siècle, le cinéma. Il devient producteur puis épouse la star Gloria Swanson qu'il a rencontré lors d'un tournage à Paris en assurant les fonction d’interprète. Il part pour Hollywood, divorce, se remarie avec une autre star, Constance Bennet, et c'est avec elle qu'il va monter deux films atypiques et remarquables, Legong: Dance of the Virgins (Legong, la Danse des Vierges - 1935) et Kliou the killer (1937). Le premier est tourné à Bali qui à l'époque vient juste de s'ouvrir au monde occidental, le second se situe dans ce qui s'appelait l'Indochine alors sous contrôle français, et qui deviendra plus tard le Vietnam. Les deux films ont en commun de mêler la fiction et un exceptionnel regard documentaire, de mettre en scène avec franchise et respect les gens du pays, et d'être techniquement innovants en utilisant le tout récent procédé Technicolor deux couleurs. Il est sans doute difficile d'imaginer ce que cela pouvait représenter alors d'aller filmer dans ces pays, avec les contraintes du matériel, celles de la logistique et tout le reste, quand aujourd'hui on peut filmer la terre vue du ciel en toute quiétude.

La démarche de Henry de La Falaise s'apparente à celles de Merian C. Cooper et Ernest B. Schoedsack pour Chang (1927) en Indonésie, de Robert Flaherty parti filmer Nanouk l'eskimo, de Friedrich Wilhelm Murnau pour Tabu (Tabou – 1931) à Bora-Bora, ou encore de Titaÿna en Chine et d'André Sauvage puis Léon Poirier suivant La croisière jaune. Pour ces cinéastes aventuriers, l'expérience du tournage, le goût de l'exploration et de la découverte étaient aussi importants que les films qui en résultaient. Il s'agissait d'être là où cela se passait, de ramener de l'inédit, du jamais vu, en prenant de véritables risques tant physiques qu'artistiques, au prix parfois de quelques arrangements avec le réel (la « mise en scène » de Flaherty sur Nanouk par exemple). Ne négligeons pas non plus le côté « temps béni des colonies », l'aventure exotique alors en vogue qui se déroule aussi dans le cadre d'un mouvement violent de main mise sur d'immenses territoires et de leurs populations. Il y a pourtant dans les démarches précitées une bonne dose de sincérité, un regard ouvert et qui prend aujourd'hui toute sa valeur tant il restitue au mieux des mondes disparus. Films précieux qui contrebalancent les innombrables productions à l'exotisme de studio. Puissance du cinéma. Et puis il y a de la lucidité quand Cooper et Schoedsack créent le personnage de Carl Denham dans King Kong (1933), ils donnent d'eux même un portrait équilibrant les qualités viriles, l’enthousiasme de l'homme de spectacle, et les défauts d'un homme égoïste capable de faire prendre tous les risques à ses équipes. Henry de La Falaise se met en scène dans le prologue de Kliou the killer, casque colonial, tenue de baroudeur, pipe et moustache de séducteur, presque une caricature, mais qui s’efface pour laisser toute la place aux acteurs indochinois.

Legong: Dance of the Virgins est une pure merveille visuelle. La restauration du Technicolor aux dominantes rouges et vertes de William H. Greene par la UCLA Film and Television Archive rend la richesse des costumes, les quotidiens comme ceux de cérémonie, le chatoiement des étoffes, les multiples nuances de l'environnement, la beauté des pierres des anciens temples et les teintes cuivrées des carnations. De La Falaise et Greene donnent à leur film une grande sensualité en s'attachant aux textures et à l’atmosphère particulière et envoûtante du pays. La partie fiction est d'une simple beauté : Une jeune fille, Poutou, experte dans la danse des vierges, tombe amoureuse de Nyong, joueur de gamelan. Le père est d'accord, mais le jeune homme tombe amoureux de la demi-sœur. Une trame mélodramatique sur laquelle se greffent de nombreuses scènes captant les rites de « l'île des Dieux », danses, cérémonies de crémation, processions, ainsi que les occupations plus quotidiennes comme le marché ou les combats de coqs. La sensualité passe par une approche franche des corps, nombre de jeunes femmes déambulant le plus souvent torse nu, ce qui conduisit de nombreux pays à censurer plusieurs passages. Les acteurs locaux, Poetoe Aloes Goesti (Poutou), Saplak Njoman (Saplak la demi-soeur) et Njong Njong Njoman (Le joueur de gamelan) jouent avec beaucoup de naturel et donnent une troublante vérité à des personnages schématiques. Leur retenue, grande qualité au cinéma, apporte une jolie qualité d'émotion, comme dans la scène du pont où tout passe par le regard et la mise en scène avec les qualités du grand cinéma muet. Fiction et documentaire sont harmonieusement mêles, la première s'intégrant sans heurt dans le second. Ainsi c'est au cours d'une répétitions de la danse des vierges que Poutou tombe sous le charme de Nyong et la longue scène finale est directement liée à son sort. De La falaise fait preuve d'une grande sensibilité dans ses compositions, cadres classiques, amples, juste distance avec les personnages, et gros plans expressifs utilisés avec une parcimonie qui en assure l'efficacité. Legong: Dance of the Virgins est une œuvre originale et puissante, célébration et découverte d'un monde disparu restitué dans toute sa beauté et sa pureté.

Kliou the killer n'a pas la chance du film précédent. La copie couleur semble perdue et le film se découvre en noir et blanc. C'est à la fois dommage mais pas si grave dans la mesure où la photographie de Greene rattache le film aux autres œuvres de l'époque et le sujet, la traque d'un tigre mangeur d'hommes par deux jeunes villageois, se prête plus à un visuel dramatique que le noir et blanc renforce. Le film met en scène son propre récit et Henry de La Falaise se présente à l'écran pour venir raconter à un ami installé dans un petit poste isolé, l'aventure de chasse qui lui a été racontée par la tribu des Moi. Il y a là encore une intrigue sentimentale, le jeune Bhat aime la jolie Dhi, mais cette fois le père n'a pas le garçon en grande estime. Papa ayant été blessé par le tigre, Bhat se met en chasse avec Nyan, le jeune frère de Dhi. Kliou the killer ne donne pas dans le spectaculaire, mais se concentre sur une description quasi ethnologique de la vie quotidienne, avec les moments au village, les discussions collectives, les techniques artisanales autour de la préparation d'un feu ou de la confection des armes de chasse, un arc redoutable qui aura raison du félin. Nous retrouvons les mêmes qualité dans le jeu des acteurs, la sensualité autour du personnage de Dhi et cette fraîcheur du regard du réalisateur qui, passé l’introduction laisse s'exprimer totalement les acteurs locaux jouant leur propres rôles. L'immersion dans le monde des Moi est ainsi aussi complète que possible, le dépaysement total.

Présenté en complément dans l'édition proposée par les Films du Paradoxe, Gods of Bali est filmé par une équipe hollandaise menée par Nikola Draculik et supervisé par Robert et Allegra Snyder. Le film date de 1952. Beaucoup plus classique dans sa forme, il fait ressortir par ses limites la réussite éclatante des films de Henry de La Falaise. Tourné en noir et blanc, il est centré sur les mêmes cérémonies religieuses qui pâtissent de la perte de la couleur. Un commentaire sentencieux, très démonstratif, donne une trop grande distance par rapport à ce qui est montré. Il n'y a pas de recours à la fiction et aucun personnage ne se détache. Le film enchaîne les scènes avec clarté mais sans accrocher ni éblouir. Si le travail de photographie est correct, il ne trouve jamais la poésie visuelle, ni rien de la sensualité de ses modèles tournés quinze ans plus tôt. Il y a pourtant de jolis moments d'ambiance sur les scènes de transe filmées de nuit qui évoquent le travail de Jean Rouch en 1955 sur Les maîtres fous.

Photographies : captures d'écran DVD Films du Paradoxe

11:35 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : henry de la falaise | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

20/10/2014

Une lettre

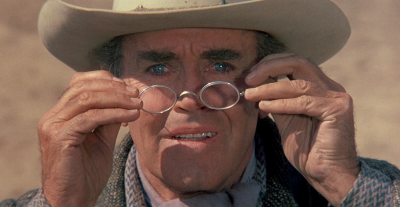

"Dorénavant, tu devras chausser mes éperons et ce ne sera pas toujours drôle. Essaye pourtant de retrouver un peu de ces rêves qui nous habitaient, nous autres, de l'ancienne génération. Même si tu t'en moques avec ta fantaisie habituelle, nous t'en serons reconnaissants. Au fond, on était des sentimentaux.

En ce temps, l'Ouest était désert, immense, sans frontières. On croyait tout résoudre, face à face, d'un coup de révolver, on n'y rencontrait jamais deux fois la même personne. Et puis, tu es arrivé. Il est devenu petit, grouillant, encombré de gens qui ne peuvent plus s'éviter.

Mais si tu peux encore te promener en attrapant des mouches, c'est parce qu'il y a eu des hommes comme moi, des hommes qui finissent dans les livres dhistoire, pour inspirer ceux qui ont « besoin de croire en quelque chose », comme tu dis. Dépêche-toi de t'amuser, parce que ça ne durera plus bien longtemps. Le pays sest développé et il a changé. Je ne le reconnais plus. Je m'y sens déjà étranger. Le pire, cest que même la violence a changé. Elle s'est organisée. Un coup de révolver ne suffit plus, mais tu le sais déjà, car cest ton siècle, ce nest plus le mien.

À propos, jai trouvé la morale de la fable que ton grand-père racontait, celle du petit oiseau que la vache avait recouvert de merde pour le tenir au chaud et que le coyote a sorti et croqué. C'est la morale des temps nouveaux. Ceux qui te mettent dans la merde ne le font pas toujours pour ton malheur, et ceux qui t'en sortent ne le font pas toujours pour ton bonheur. Mais surtout ceci : quand tu es dans la merde, tais-toi."

Capture DVD Studio Canal

10:16 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : tonino valérii | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

16/10/2014

La flame pourpre

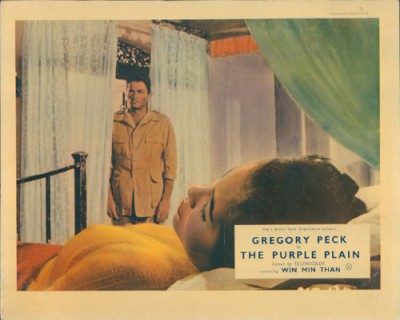

The purple plain (La flamme pourpre - 1954) un film de Robert Parrish

Texte pour Les Fiches du Cinéma

C'est un film de fantômes en temps de guerre. Les fantômes qui hantent Bill Forrester, celui venu du passé, celui de sa jeune épouse tuée durant un bombardement pendant le Blitz à Londres, celui de l'homme qu'il était avant le drame, et le fantôme bienveillant venu le ramener à la vie et qui s'incarne dans la splendide Anna. Elle lui apparaît soudain au cœur d'une lumière verte, couleur d'espoir, telle ces charmants esprits sensuels des contes asiatiques. C'est que ce dernier fantôme, Forrester le rencontre dans un coin perdu de Birmanie où il combat les japonais comme pilote. Bill Forrester est un homme brisé, possédé, en proie à d'affreux cauchemars et qui trimbale au sein de son unité une sale réputation de porte-malheur. The purple plain sera le récit de sa reconstruction par l'amour.

C'est Robert Parrish qui signe le film en 1954. Parrish est un metteur en scène peu connu mais remarquable, qui a suscité l’enthousiasme de ceux qui ont croisé son œuvre. Il a été à la meilleure école qui soit, celle de John Ford dont il fut l'acteur puis, comme ce n'était pas sa voie, le monteur son, puis image sur les documentaires réalisés en temps de guerre. Sa carrière, sans être spectaculaire, comprend des titres magnifiques comme Saddle the wind (Libre comme le ven} – 1958) ou Wonderful country (L'aventurier du Rio Grande - 1959). Dans ses meilleurs films, refusant tout tapage, Parrish a le lyrisme tranquille, une mise en scène délicate et attentive à l’humain, ciselée au langage riche. Parrish tient l’équilibre difficile entre maîtrise, expressivité et le respect de la fluidité du récit, le plaisir de l'histoire. The purple plain est l'une de ses grandes réussites.

La scène qui ouvre le film est superbe. Un homme, Forrester, est éveillé en sursaut par un bombardement. Parrish est en gros plan sur le visage, nous faisant entrer d'emblée dans l’intériorité du personnage, saisi dans cette panique qui l'envahi. Bill est incarné par Gregory Peck, acteur légendaire qui prête au personnage ses traits un peu figés, un rien crispés, qui laissent deviner ses démons intérieurs comme dans ses compositions pour Alfred Hitchcock ou Henry King. Le bombardement est traité par le son seul, l'homme par l'image et cette caméra qui le colle, qui le suit quand il se rue à l'extérieur de sa tente vers son avion. Et Parrish d'élargir le cadre en suscitant le doute. Ce n'était pas un simple effet de style. Il n'y a pas de bombardement. Bill est en proie à son cauchemar familier dont l'intervention brutale d'un technicien au sol le sort d'une bonne paire de gifles. C'est l'une des plus magistrale séquence de cauchemar qu'il m’ait été donné de voir.

Fort de cette première scène puissante, Robert Parrish peut dérouler le scénario signé Eric Ambler, romancier et scénariste pour Carol Reed ou David Lean. Les pulsions suicidaires de Forrester, son amitié avec le docteur Harris (joué en finesse par Bernard Lee, le « M » original des James Bond), et sa rencontre dans une mission avec la belle Anna. Cette scène a quelque chose de la beauté onirique du Laura d'Otto Preminger. Forrester s'est assoupi dans la moiteur birmane. C'est à travers le vert d'une carafe de jus de fruit qu'il entrevoit Anna, en robe verte, nimbée d'une lumière irisée. C'est une véritable apparition, un miracle, bientôt une révélation. C'est un coup de foudre tout en retenue que le réalisateur traite avec une infinie pudeur. Le film de guerre s'efface et laisse place au mélodrame avec la promenade des amants dans un décor paradisiaque (tournage au Sri Lanka), nature luxuriante, verte jusqu'à l’exubérance, avec cette sensation d'une civilisation très ancienne et à la spiritualité très présente. Parrish donne à voir avec ce couple mixte, audacieux pour l'époque, un choc des cultures. Une scène belle et étrange donne le ton. Forrester et Harris observent une petite fille jouant avec un lézard et qui, tout à coup, le tue. C'est un moment brutal, dérangeant, mais aussi comme l’explique Harris, l'expression d'un autre rapport au monde. Il y a là une sorte de poésie bunuelienne. Le chemin intérieur de Forrester passera par un chemin vers l'autre. En guise de talisman, Anna lui remet un rubis, de ces fameux rubis birmans pas très authentiques et destinés au touriste occidental avide, qui se transforme ici en gage d'amour, rouge-passion.

Cet amour va redonner à Forrester le goût de vivre et le réalisateur revient alors au film de guerre pour donner à son héros le prétexte de faire ses preuves. Abattu avec deux collègues lors d'une mission de routine, Forrester doit traverser la jungle derrière les lignes japonaises pour revenir vers son amour et prouver par la même occasion la solidité de son instinct de vie retrouvé. Le film met en parallèle les trajectoires de Forrester et de Blore, son trop terre à terre compagnon de tente, qui dans l'épreuve perdra tous ses moyens et la gestion précautionneuse de son existence jusqu'à commettre l'irréparable. The purple plain fonctionne ainsi par effets de miroirs, ceux que l'on traverse et ceux qui se contentent de refléter.

Robert Parrish a réalisé là le plus atypique des films de guerre, d'une beauté visuelle élégiaque portée par la photographie en technicolor du grand Geoffrey Unsworth qui fit ses classes d'opérateur avec Michael Powell et Emeric Pressburger. Le montage tiré au cordeau est signé du futur réalisateur Clive Donner. L'interprétation est sans faute, en particulier Brenda de Banzie très émouvante en chef de la mission, dominant une très belle scène de repas où elle évoque ainsi les épreuves traversées : « Trois cent d'entre nous sont mortes dans la jungle. C'est l'âge que j'ai ». Le plus impressionnant est la composition de Win Min Than en Anna, actrice débutante et authentique birmane à une époque où Gene Tierney, Shirley McLaine ou Angie Dickinson jouent les chinoises. La finesse et la retenue de son jeu la rendent intemporelle, il suffit de voir la dernière scène et de soupirer d'aise. Win Min Than est d'une grande beauté et son époux, un bête politicien, ne supporta pas son succès et les proposition hollywoodiennes. The purple plain fut son unique film et elle devint par la suite nonne bouddhiste. C'est bien dommage pour le cinéma.

10:09 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (3) | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

08/10/2014

Vivent les Prévert

Mon frère Jacques (1961) un film de Pierre Prévert

Texte pour Les Fiches du Cinéma

Des étoiles et des enfants

Le soleil et des tournesols

Des films et des livres

Un canal, des oiseaux

Des amoureux et le Diable

Des ouvriers, des petits métiers

Une cigarette et des chats

Un œuf dur et un raton laveur

Et puis Paris

D'aussi loin que je me souvienne, j'ai aimé les mots de Jacques Prévert. C'est le premier poète que j'ai lu de moi-même sans que l'école ne me l'impose. Il est aussi l'artisan essentiel de ces superbes films du réalisme poétique que j'ai vus et aimé très tôt, de Le crime de monsieur Lange (1936) de Jean Renoir à Les enfants du Paradis (1945) de Marcel Carné en passant par Drôle de drame (1937) toujours de Carné, Remorques (1940) de Jean Grémillon, sans oublier le délicieux Les disparus de St Agil (1938) de Christian-Jaque et Le roi et l'oiseau (1980) de Paul Grimault. A jeu égal avec les réalisateurs, il apporte son univers, sa langue à la fois simple et raffinée, ce mélange d'humour et de tendresse qui baigne toutes ses créations, ses amoureux seuls au monde et ses salauds flamboyants. Il y a bien sûr la collection de répliques immortelles, les « Bizarre, bizarre » et les « T'as beaux yeux, tu sais », mais aussi les morceaux de bravoures dialogués comme la confrontation entre Carette et Saturnin Fabre dans Les portes de la nuit} (1946) de Carné encore, la crise de Gabin devant Morgan dans Remorques ou l'ivresse de Michel Simon dans Les disparus de St Agil. Autant de moments où se régalent des comédiens qui se surpassent, des ténors, Morgan, Barrault, Arletty, Simon, Jouvet, etc. comme les sublimes seconds rôles, Carette, Le Vigan, Fabre, Delmont, Aimos, et j'en passe. Un peu plus tard, j'ai découvert l'homme de conviction, d'indignations implacables, de calmes colères qui visent juste et frappent fort. L'homme de La crosse en l'air et de Citroën aux éclats de mots acérés. Le poète proche des surréalistes et le compagnon de route du groupe Octobre qui reste pourtant libre, libertaire, disponible toujours, jamais au garde-à-vous. Il est le chat qui va devant, une lanterne à la main et qui éclaire le chemin.

C'est une séance estivale de Adieu Léonard (1943) qui m'avait fait découvrir Pierre, le frère cadet. Tourné en pleine occupation, le film m'avait séduit par sa fantaisie de ton et sa légèreté de rythme. Charles Trénet était un héritier à la Mister Deeds qui transformait sa demeure en cour des miracles et qu'un vendeur de farces et attrapes joué par Carette était forcé d'assassiner par un cousin indélicat. Les deux hommes finissaient par filer dans la roulotte de bohémiens (dont la débutante Simone Signoret). Pierre Prévert a une carrière libre et iconoclaste, travaillant beaucoup avec son frère sur des films comme le délicieux L'affaire est dans le sac (1932) avec son fameux béret français, Paris mange son pain (1958) ou Voyage surprise (1946) où ils partagent le même univers loufoque, populaire et poétique.

Sur le tournage de L'affaire est dans le sac

En 1961, Pierre réalise pour la Cinémathèque Royale de Belgique et la télévision belge un documentaire consistant sur son frère Jacques. Celui-ci est désormais dans la légende et le cinéma est derrière lui. Il se consacre plutôt à ses poèmes, à ses dessins et à ses excellents collages. Pierre filme Jacques chez lui, cité Véron à Paris, invitant tour à tour les amis, tous ceux qui ont travaillé avec eux. Mon frère Jacques est composé de ces rencontres en toute décontraction, avec cette touche d'humour inimitable. Les deux hommes reçoivent ainsi le peintre Népo qui œuvre sur leur portrait, Marcel Duhamel que Jacques rencontre lors de son service militaire et qui sera le créateur de la Série Noire chez Gallimard. Au passage, j'ai appris que c'est Prévert qui a eu l'idée du titre de la collection. Suivent Raymond Bussières parigot jusqu'au bout de la casquette, et Jacques B. Brunius, compagnons des premiers films, tous deux membres du groupe Octobre et amis indéfectibles. Marcel Carné, Jean Gabin (qui ne retient pas une petite pique envers la Nouvelle Vague), Arletty, admirable Arletty, Pierre Brasseur, barbu, et le décorateur Alexandre Trauner évoquent en compagnie des frangins les grandes heures du Réalisme Poétique et cet âge d'or du cinéma français. Paul Grimault vient parler de leur travail sur les films d'animation et sur les soucis de La bergère et le ramoneur (1953) qui ne deviendra Le roi et l'oiseau que 27 ans plus tard. Avec Jeanne Witta, secrétaire de Jacques, nous revenons aux films en collaboration avec les deux frères. La dernière partie se focalise sur la production littéraire, évoquée avec le premier éditeur de Jacques, René Bertelé, et artistique avec les collages et les collaborations avec Pablo Picasso ou Joan Miró. Sacré générique !

A ce plateau à couper le souffle s'ajoutent de nombreux extraits de films, les mythiques comme de précieuses raretés, et nombre de documents dont beaucoup ont été rajoutés lors du remontage du matériau d'origine à l'occasion de la restauration effectuée en 2004 par Catherine Prévert, fille de Pierre, qui rétabli la couleurs sur certains passages (les collages, l'extrait de Paris la belle (1959), les vues de Van Gogh ou Miró). Les extraits sont remarquables en ce qu'ils s’écartent des figures imposées sur les films les plus célèbres et prennent le temps de montrer des scènes complètes, la scène de l'ours au début des Visiteurs du soir (1942) par exemple. Prendre son temps. Prendre le temps de pénétrer en douceur et en profondeur l'univers de Jacques Prévert, c'est le principe du film. Jacques parle beaucoup, le plus souvent la cigarette au bec rythmant de ses tressautements la parole aux ruptures inattendues du poète, déroulant ses histoires dites de sa voix un peu rauque, laissant filer cette pensée vive comme un chat sur les toits. Jacques donne le tempo, Pierre l'écoute sans jamais le couper. Auditoire idéal, il donne le temps et au film sa richesse créant une remarquable qualité d'intimité. Recevant à domicile, les deux frères se révèlent des hôtes chaleureux. Il s'adressent parfois directement au spectateur et nous installent à leurs côtés. Ce sentiment d'intimité partagée est renforcé par le cadrage serré, parfois incongru comme l’échange entre Pierre Brasseur et Jacques dans un escalier où se retrouve le style décalé du réalisateur.

Avec le recul, celui du spectateur d'aujourd'hui, Mon frère Jacques fait défiler toute une époque glorieuse, le cinéma bien entendu, mais aussi la poésie, le théâtre, la peinture la sculpture, la littérature, la musique, une époque d'intense créativité. En 1961, les deux hommes ont déjà des disparus comme l'acteur Pierre Batcheff ou Jean Grémillon. En 2014, toutes ces belles personnes alors dans leur maturité, ont disparu. Mais dans le film, ils sont là, devant nous, avec nous, dans le salon ou l'atelier de Jacques. Si vivants. Miracle toujours renouvelé du cinéma. Avec malice, Jacques Prévert nous explique le principe de ce miracle dans une scène délicieuse où il s'adresse au spectateur de l'an 2000. Vertige de ce pont jeté à travers le temps. Prévert me parle, moi qui ne suis pas même né quand il le fait. « Le chat de gouttière tient la lanterne et il leur montre le chemin ». C'est bien ça. Chaque minute de cette rencontre doit être savourée sans réserves. Tout est bon chez eux, y'a rien à jeter, sur l'île déserte, il faut tout emporter.

La travail des éditions Doriane films sur Mon frère Jacques est remarquable, encore que le puriste aurait aimé savoir ce qu'il y avait dans la version originale et qui n'a, pour des raisons techniques ou de droits, pas pu être conservé. Le film de Pierre Prévert est proposé en deux DVDs. Au rayon raretés, on trouve La pêche à la baleine, un court métrage de 1934 signé Lou Tchimoukow sur un texte de Jacques qui joue dedans et dit son propre texte paru plus tard dans Paroles, et {La faim du monde} court d'animation réalisé par Grimault sur une commande de l'UNESCO. Un troisième DVD provoque l'extase avec cinq films inédits sur ce support. Violons d'Ingres est un court métrage de Jacques B. Brunius de 1939, qui n'a pas de rapport direct avec les Prévert si ce n'est l'état d'esprit. C'est un hommage aux peintres et sculpteurs du dimanche comme aux bricoleurs acharnées, à ceux qui ont la passion de créer pour la simple joie de créer. Un manifeste esthétique qui célèbre l'Art Brut avec tous les anonymes mais aussi le facteur Cheval et le douanier Rousseau. On aura l'émouvante surprise d'une séquence avec Georges Méliès soi-même dans ce qui est sa dernière apparition au cinéma, en prestidigitateur, bien entendu. Aubervilliers (1945) est un bijou signé Éli Lotar qui avait travaillé sur La pêche à la baleine, avec un texte et des chanson de Jacques Prévert, «La chanson des enfants» est interprétée par Germaine Montero. Commande de la municipalité communiste, le court métrage est une œuvre aux images fortes, dures parfois, qui évoque par moments Jean Vigo. C'est pourtant l'expression profonde du Prévert engagé, de ses préoccupations sociales et politiques, de sa sensibilité aux enfants, aux modestes, aux travailleurs, de sa haine de la misère et de l'exploitation. Et malgré tout, c'est aussi cette volonté d'optimisme, cette foi dans l'homme et dans sa dignité qui transparaît dans le portrait de la famille Isy. Chaque situation, chaque portrait est précis et va à l'essentiel, au scandale.

Aubervilliers

Germaine Montero porte à nouveau les mots de Jacques Prévert dans Paris mange son pain qui date de 1958 et est réalisé par Pierre. Le film est dans un registre plus léger, suite de variations sur le rapport des parisiens avec la bouffe. C'est un joli portrait de la ville portant la baguette. Le plus intéressant aujourd'hui, ce sont les nombreuses vues prises dans la quartier des Halles, un an avant leur déménagement à Rungis. Le portrait d'un Paris aimé et aujourd'hui révolu.

Paris encore et toujours avec le superbe Paris la belle, tourné l'année suivante toujours par les deux frères. Le film en fait, est composé à partir d'un premier court métrage que les Prévert réalisent en 1928 avec leur complice Marcel Duhamel, Souvenirs de Paris ou Paris express. Le film est perdu avec les ans et c'est Henri Langlois qui en retrouve les morceaux à la fin des années cinquante. Du coup, sur une proposition du producteur Anatole Dauman, les deux frères ont l'idée de Paris la belle. Une introduction est tournée à Gréolières dans les Alpes Maritimes, chez Jacques qui accueille le facteur (joué par Duhamel) en compagnie de sa fille, de sa nièce, et de sa cigarette. Il fait chaud, un album qui ramène aux collages de Prévert met Paris dans la conversation. Prévert n'a pas de nostalgie. A la question «C'était mieux avant ?» il répond «C'était différent». Le film devient alors un aller-retour entre les images noir et blanc de 1928 et celles en couleur de 1959. Pierre Prévert retrouve les mêmes cadrages pour de superbes raccords qui abolissent le temps, ou presque. C'est virtuose. Arletty prête sa voix au texte de Jacques avec classe. Figure centrale, la parisienne est célébrée, celle de jadis comme celle d'aujourd'hui. Paris est toujours tout petit pour ceux qui s'aiment d'un aussi grand amour.

Long métrage destiné à la télévision, Le grand Claus et le petit Claus est l'adaptation d'un conte d'Andersen résultant de la collaboration entre les frérots et Paul Grimault. C'est une affaire de famille avec devant l'écran Maurice Baquet et Roger Blin, anciens du groupe Octobre, et la fille du musicien Jean Wiener, Élisabeth. La musique est signée Christiane Verger, amie d'enfance de Jacques, et Jeanne Witta veille sur son petit monde. La mise en scène toujours enlevée de Pierre Prévert mêle les dessins de Grimault, des photographies, des scènes en extérieur et d'autres en studios, avec des décors peints où l'on retrouve une nouvelle fois le principe du collage. C'est de la télévision ambitieuse sans être prétentieuse, une chose rare. Un livret très détaillé et bien illustré complète cette édition que tout personne de goût se doit de posséder, ne serait-ce que pour donner l'exemple.

Le site du film

Photographies DR et captures DVD Doriane Films

12:16 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : jacques prévert, pierre prévert | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

02/10/2014

La crypte du vampire

La crypte du vampire (La cripta e l'incubo - 1963) un film de Camillo Mastrocinque

Texte pour Les Fiches du Cinéma

De la belle ouvrage gothique que nous proposent les éditions Artus avec ce La cripta e l'incubo ({La crypte du vampire) signée par Camillo Mastrocinque en 1963. De l'épouvante all'italiana au point de croix qui ravira l'amateur sans toutefois le faire crier au sublime. Tout est en place pour un tour en train fantôme avec quelques scènes qui feront frissonner alternativement de cette peur confortable que l'on ne trouve qu'au cinéma et de ce plaisir que dégage la sensualité d'un trio d'actrices ravissantes, sourcils joliment peints et déshabillés vaporeux qui flottent et baillent comme il se doit. Le scénario est signé de deux pointures du cinéma de genre, Ernesto Gastaldi et Tonino Valerii, futur metteur en scène de belles réussites dans le western avec Il prezzo del potere (Texas - 1969 ) et Il mio nome é nessuno (Mon nom est personne - 1973). Le duo s'inspire de la Carmilla de Sheridan Le Fanu, classique de la littérature fantastique, mais surtout du film fondateur qu'est La maschera del demonio (Le masque du démon - 1960) de Mario Bava. Mastrocinque a bien étudié ses classiques et les succès de la Hammer film britannique, bénéficiant sur l'écran de la présence du grand (à tout point de vue) Christopher Lee qui ayant toujours eu une relation conflictuelle avec son personnage de Dracula, trouve avec le comte Karnstein un personnage positif qui combat le mal. A noter que par un effet de vases communicants, les Karnstein seront au centre d'une trilogie produite par la Hammer Films au début des années 70.

Revenons à nos moutons italiens. Mastrocinque et ses scénaristes troussent un scénario habile qui mêle un grand château, une malédiction, une sorcière, une médium, vampirisme et sorcellerie, bossu inquiétant qui pourrait s'appeler Igor (prononcer Eye-gor), gouvernante inquiétante, pieux, souterrains et toiles d’araignées artistiquement disposées. Notons que le château utilisé est celui de Balsorano à L'Aquila dans les Abruzzes qui servira de décor à l'amusant Il boia scarlatto (Vierges pour le bourreau – 1965) de Massimo Pupillo. Et puisque nous sommes dans le décor, remarquons la participation à ceux-ci de Demofilo Fidani futur réalisateur de westerns particulièrement barrés et futur medium. Voilà. Rien de très neuf dans cette histoire où le brave baron fait appel à un jeune spécialiste en restauration de peintures pour aider sa fille Laura qui se croit victime d'une ancienne malédiction. Comme chez Bava, mais plus loin dans le métrage, nous verrons en un flashback qui utilise un érotisme sadomasochiste l'exécution d'une sorcière et que la malédiction n'est pas une simple vue de l'esprit. Inutile de rentrer dans les détails de l'intrigue, si ce n'est pour signaler une sacrée surprise vers la fin, surprise que je ne saurais trahir. L'autre élément marquant du film, c'est l'aspect lesbien de la relation entre Laura et Ljuba, jeune femme recueillie après un accident de calèche, qui transpose la dimension de fascination érotique que Terence Fisher avait introduite dans ses Dracula. Si cet élément est traité de façon fort sage, il est plutôt bien exploité.

Mis à part cela, comme dans toutes les réussites du genre, c'est la mise en scène qui fait la différence et là, Mastrocinque fait du bon travail sans se transcender. Il travaille sur une atmosphère étudiée avec l'aide de la remarquable photographie de l'espagnol Julio Ortas et de l'italien Giuseppe Aquari que Mastrocinque retrouvera sur l'excellent et plus audacieux Un angelo per Satana (Un ange pour Satan – 1965) où il filme la sublime Barbara Steele. Nos pupilles se réjouiront d'un noir et blanc étudié, aux noirs profonds dans les nombreuses scènes nocturnes sur lesquelles se détache le blanc des silhouettes féminines en chemise de nuit. Ambiances de couloirs et de cryptes sombres éclairés à la bougie (et quel chandelier!). Ambiances de bois où doivent rôder les loups et où les ténèbres peuvent se refermer d'horrible manière. La réalisation joue sur le contraste entre ces scènes et la luminosité des extérieurs diurnes dans le grand jardin baigné d'une lumière solaire, mais où la peur s'invite en la présence du bossu. Les effets de contrastes se font aussi entre l'espace vaste et paisible de l'extérieur et le sentiment d’oppression qui se dégage des intérieurs aux décors gothiques chargés, entre la masse du château et la tour isolée qui obsède l'héroïne et sera le lieu de l'une des scènes les plus intenses du film. Le travail sur le son renforce ces ambiances, que ce soit la musique de Carlo Savina avec ses accents de mellotron, la précision des bruits nocturnes ou l'utilisation tout à fait dramatique de la cloche dans la nuit. Dans ce cadre, la caméra joue les mouvements lents qui distillent l'angoisse et le montage parfois brusque essaye de brouiller les repères spatiaux, entretenant le trouble entre le réel et l'imaginaire tourmenté de l'héroïne. Si l'on veut bien, une nouvelle fois, se prendre au jeu, La cripta e l'incubo est une réussite mineure (Il manque une Barbara Steele dans la distribution féminine) présentée ici dans une copie fort correcte et dont on aurait tort de se priver, un soir de pleine lune, ou d'orage.

Photographies : Artus Films

A lire chez le bon Dr Orlof qui note avec justesse le rapport avec le cinéma de Jean Rollin

A lire sur Devildead

A lire sur Écran Bis

19:50 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : camillo mastrocinque | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

30/09/2014

Le charme de l'Égypte ancienne

Zita Johann dans The mummy (La momie - 1932) version réalisée par Karl Freund. DR Universal

17:05 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : karl freund, zita johann | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

28/09/2014

Au nom du père et du Colt

Reverendo Colt (Le colt du révérend – 1970) un film de León Klimovsky

Texte pour les Fiches du Cinéma

Quand les européens se sont mis à faire du western, il y a eu deux lignes. La première visait à l'imitation pure et simple des modèles américains, pas tant des grands films des années cinquante mais plutôt des films de série et des programmes pour la télévision alors très populaires. La seconde est ouverte par Sergio Leone avec Per un pugno di dollari (Pour une poignée de dollars) en 1964 et s'appuie sur le film de samouraïs japonais pour trouver un ton propre dans la recherche formelle. La première ligne a donné de nombreux films de consommation courante assez naïfs et souvent peu passionnants. La seconde ligne a donné les chefs d’œuvres que l'on sait tout en engendrant ses propres imitations de série. Reverendo Colt (Le colt du révérend) fait plutôt partie de la première ligne ce qui est étonnant dans la mesure ou le genre, en 1970, entre en son déclin et se cherche désormais dans la surenchère et la comédie suite au succès du premier Trinità. La réalisation est signée par León Klimovsky qui malgré son nom est un argentin ayant fait carrière en Espagne et en Italie, utilisant parfois le pseudonyme de Henry Mankiewicz. Et pourquoi non ? Spécialisé dans le genre, le bon León a signé des films honnêtes comme Pochi dollari per Django (Quelques dollars pour Django) en 1966, mais sans éclat particulier. Sur le titre qui nous intéresse, il fait un travail de réalisation propre mais guère excitant comme dans Su le mani, cadavere, sei in arresto (Ça va chauffer, Sartana revient ! - 1971).