La flame pourpre (16/10/2014)

The purple plain (La flamme pourpre - 1954) un film de Robert Parrish

Texte pour Les Fiches du Cinéma

C'est un film de fantômes en temps de guerre. Les fantômes qui hantent Bill Forrester, celui venu du passé, celui de sa jeune épouse tuée durant un bombardement pendant le Blitz à Londres, celui de l'homme qu'il était avant le drame, et le fantôme bienveillant venu le ramener à la vie et qui s'incarne dans la splendide Anna. Elle lui apparaît soudain au cœur d'une lumière verte, couleur d'espoir, telle ces charmants esprits sensuels des contes asiatiques. C'est que ce dernier fantôme, Forrester le rencontre dans un coin perdu de Birmanie où il combat les japonais comme pilote. Bill Forrester est un homme brisé, possédé, en proie à d'affreux cauchemars et qui trimbale au sein de son unité une sale réputation de porte-malheur. The purple plain sera le récit de sa reconstruction par l'amour.

C'est Robert Parrish qui signe le film en 1954. Parrish est un metteur en scène peu connu mais remarquable, qui a suscité l’enthousiasme de ceux qui ont croisé son œuvre. Il a été à la meilleure école qui soit, celle de John Ford dont il fut l'acteur puis, comme ce n'était pas sa voie, le monteur son, puis image sur les documentaires réalisés en temps de guerre. Sa carrière, sans être spectaculaire, comprend des titres magnifiques comme Saddle the wind (Libre comme le ven} – 1958) ou Wonderful country (L'aventurier du Rio Grande - 1959). Dans ses meilleurs films, refusant tout tapage, Parrish a le lyrisme tranquille, une mise en scène délicate et attentive à l’humain, ciselée au langage riche. Parrish tient l’équilibre difficile entre maîtrise, expressivité et le respect de la fluidité du récit, le plaisir de l'histoire. The purple plain est l'une de ses grandes réussites.

La scène qui ouvre le film est superbe. Un homme, Forrester, est éveillé en sursaut par un bombardement. Parrish est en gros plan sur le visage, nous faisant entrer d'emblée dans l’intériorité du personnage, saisi dans cette panique qui l'envahi. Bill est incarné par Gregory Peck, acteur légendaire qui prête au personnage ses traits un peu figés, un rien crispés, qui laissent deviner ses démons intérieurs comme dans ses compositions pour Alfred Hitchcock ou Henry King. Le bombardement est traité par le son seul, l'homme par l'image et cette caméra qui le colle, qui le suit quand il se rue à l'extérieur de sa tente vers son avion. Et Parrish d'élargir le cadre en suscitant le doute. Ce n'était pas un simple effet de style. Il n'y a pas de bombardement. Bill est en proie à son cauchemar familier dont l'intervention brutale d'un technicien au sol le sort d'une bonne paire de gifles. C'est l'une des plus magistrale séquence de cauchemar qu'il m’ait été donné de voir.

Fort de cette première scène puissante, Robert Parrish peut dérouler le scénario signé Eric Ambler, romancier et scénariste pour Carol Reed ou David Lean. Les pulsions suicidaires de Forrester, son amitié avec le docteur Harris (joué en finesse par Bernard Lee, le « M » original des James Bond), et sa rencontre dans une mission avec la belle Anna. Cette scène a quelque chose de la beauté onirique du Laura d'Otto Preminger. Forrester s'est assoupi dans la moiteur birmane. C'est à travers le vert d'une carafe de jus de fruit qu'il entrevoit Anna, en robe verte, nimbée d'une lumière irisée. C'est une véritable apparition, un miracle, bientôt une révélation. C'est un coup de foudre tout en retenue que le réalisateur traite avec une infinie pudeur. Le film de guerre s'efface et laisse place au mélodrame avec la promenade des amants dans un décor paradisiaque (tournage au Sri Lanka), nature luxuriante, verte jusqu'à l’exubérance, avec cette sensation d'une civilisation très ancienne et à la spiritualité très présente. Parrish donne à voir avec ce couple mixte, audacieux pour l'époque, un choc des cultures. Une scène belle et étrange donne le ton. Forrester et Harris observent une petite fille jouant avec un lézard et qui, tout à coup, le tue. C'est un moment brutal, dérangeant, mais aussi comme l’explique Harris, l'expression d'un autre rapport au monde. Il y a là une sorte de poésie bunuelienne. Le chemin intérieur de Forrester passera par un chemin vers l'autre. En guise de talisman, Anna lui remet un rubis, de ces fameux rubis birmans pas très authentiques et destinés au touriste occidental avide, qui se transforme ici en gage d'amour, rouge-passion.

Cet amour va redonner à Forrester le goût de vivre et le réalisateur revient alors au film de guerre pour donner à son héros le prétexte de faire ses preuves. Abattu avec deux collègues lors d'une mission de routine, Forrester doit traverser la jungle derrière les lignes japonaises pour revenir vers son amour et prouver par la même occasion la solidité de son instinct de vie retrouvé. Le film met en parallèle les trajectoires de Forrester et de Blore, son trop terre à terre compagnon de tente, qui dans l'épreuve perdra tous ses moyens et la gestion précautionneuse de son existence jusqu'à commettre l'irréparable. The purple plain fonctionne ainsi par effets de miroirs, ceux que l'on traverse et ceux qui se contentent de refléter.

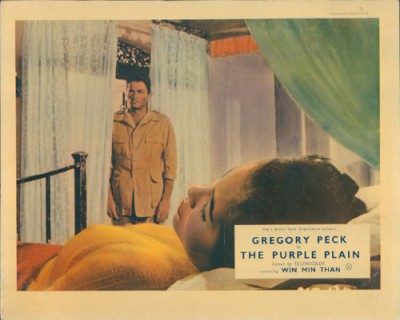

Robert Parrish a réalisé là le plus atypique des films de guerre, d'une beauté visuelle élégiaque portée par la photographie en technicolor du grand Geoffrey Unsworth qui fit ses classes d'opérateur avec Michael Powell et Emeric Pressburger. Le montage tiré au cordeau est signé du futur réalisateur Clive Donner. L'interprétation est sans faute, en particulier Brenda de Banzie très émouvante en chef de la mission, dominant une très belle scène de repas où elle évoque ainsi les épreuves traversées : « Trois cent d'entre nous sont mortes dans la jungle. C'est l'âge que j'ai ». Le plus impressionnant est la composition de Win Min Than en Anna, actrice débutante et authentique birmane à une époque où Gene Tierney, Shirley McLaine ou Angie Dickinson jouent les chinoises. La finesse et la retenue de son jeu la rendent intemporelle, il suffit de voir la dernière scène et de soupirer d'aise. Win Min Than est d'une grande beauté et son époux, un bête politicien, ne supporta pas son succès et les proposition hollywoodiennes. The purple plain fut son unique film et elle devint par la suite nonne bouddhiste. C'est bien dommage pour le cinéma.

10:09 | Lien permanent | Commentaires (3) | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

Commentaires

Bonjour Vincent, comment allez-vous? Je partage votre enthousiasme pour "The purple plain". Je ne connait pas bien la filmographie de Robert Parrish, il a ces deux merveilleux westerns qui sont devenus des classiques du genre, un polar avec de la fin des années 60 avec Sir Caine ce passant à Tanger ? "The purple plain" me fait penser aux Westerns d'Antony Mann avec le rôle de la nature tout à tour mauvaise ou généreuse avec l'homme dans sa solitude et Gregory Peck est un grand acteur, qu'on oublie souvent, c'est dommage. Un détail, on ne verra jamais l'adversaire dans le film ! Aux japonais absents!

Écrit par : claude kilbert | 20/10/2014

Bonsoir Claude, Le polar, je pense que c'est "Marseille contrat" dont j'ai un souvenir lointain mais pas désagréable, avec Anthony Quinn et James Mason ? Un polar dans la lignée de "French Connexion". Il a aussi participé au délirant "Casino Royale" de 1966. A bientôt.

Écrit par : Vincent | 20/10/2014

Merci pour l'information, Vincent. Il y a tellement de films à découvrir, c'est une mine d'or! A beintôt

Écrit par : claude kilbert | 21/10/2014