28/02/2013

La pluie qui chante

Till the clouds roll by (La pluie qui chante) est une chanson de Jérôme Kern qui donne son titre au film hommage que la MGM consacre au compositeur en 1946. Comédie musicale à grand spectacle, c'est une œuvre typique du prestigieux studio hollywoodien, à la réalisation composite comme l'était Ziegfeld folies en 1945. Le film est signé Richard Whorf qui était surtout un acteur et a ensuite beaucoup réalisé pour la télévision. Il fait également intervenir deux spécialistes du genre, George Sidney que l'on a connu plus aérien pour un final bourratif qui laisse une impression d’écœurement, et surtout Vincente Minnelli qui dirige avec les yeux de l'amour mais d'une main sûre Judy Garland pour les meilleurs moments du film. Ce n'est donc pas la mise en scène qui donne son unité à la chose, mais la direction artistique de l'inamovible Cédric Gibbons, la production d'Arthur Freed maître du genre, la photographie en « glorious technicolor » de George J. Folsey et Harry Stradling, et l'équipe des techniciens canal habituel de la firme au lion. L’ensemble dégage un parfum inimitable de sophistication avec un petit côté prétentieux (distribution quatre étoiles, décors fastueux, ton solennel) qui n'est ici nullement équilibré par la vision d'un cinéaste. Facteur non négligeable, c'est bien le moins, la musique de Jérôme Kern.

Lire la suite sur Les Fiches du Cinéma

23:13 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : richard whorf, vincente minnelli | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

26/02/2013

Dita Parlo est la dame de pique

Assistant de René Clément dans les années 50, Léonard Keigel a eu une brève carrière de films méconnus, portés sur l'étrange, comme Qui ? (1970) avec le couple Romy Schneider et Maurice Ronet. La dame de pique est son second film, réalisé en 1965 et édité avec un soin particulier par les éditions Les Documents Cinématographiques dont il faut saluer l'initiative de sortir cette œuvre dan un DVD qui est aussi un bel objet (Digipack sophistiqué, cartes sur papier glacé, suppléments conséquents). Ce sont l'écrivain Julien Green et son fils adoptif Éric qui sont à l'origine du projet et choisissent d'adapter la nouvelle d'Alexandre Pouchkine parue en 1833 et quelque peu modifiée au passage. La nouvelle avait déjà été adaptée plusieurs fois pour l'écran. C'est aussi Green qui va chercher le réalisateur Keigel pour mettre en scène son scénario, réalisateur avec lequel il avait déjà travaillé pour Leviathan en 1962. Peu familier, c'est le moins que je puisse dire, avec l'œuvre de l'académicien, je ne saurais dire à quel point ce film est proche de son travail ni à quel point Keigel s'est approprié le projet. Toujours est-il que La dame de pique est un film atypique, non seulement pour son époque mais pour le cinéma français en général, relevant d'une tradition du fantastique à base littéraire qui a donné de bien belles choses mais de façon très ponctuelle. Des années 60, il n'a guère d'équivalent que dans le superbe court métrage de Robert Enrico La rivière du hibou adapté d'Ambrose Bierce et éventuellement l’envoûtant Un roi sans divertissement (1962) de François Leterrier adapté de Giono.

Lire la suite sur Les Fiches du Cinéma

Photographie de l'éditeur

23:05 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : léonard keigel | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

21/02/2013

Clermont 2013 - Partie 4 : Un peu plus loin

C'est peut être un signe des temps, mais nombre de films parlaient d'immigration et d'immigrés. Le kurde coincé dans son sous-sol bruxellois dans Sidewalk de Berivan Binevsa, les nouveaux arrivants aux États-Unis apprenant la langue dans l'intéressant Hôtel Pennsylvania de Marc Raymond Wilkins ou les maliens cherchant à gagner l'Europe dans l'animation de Luc Perz Miniyamba. Le film le plus détonnant sur ce thème venait d'Israël, Welcome and... our condoléances (Bienvenue et... sincères condoléances) de Leon Prudovsky. Ce film a une image assez moche, mais c'est fait exprès. Le film est censé avoir été réalisé par Mischa, un gamin de 12 ans qui filme au caméscope le voyage de sa famille d'URSS en Israël en 1991 quand l'émigration a été permise lors de la dislocation de l’empire soviétique. Le dispositif justifie donc cette image passée à la définition aléatoire et les mouvements de la caméra à la main. Mais rapidement, on se rend compte qu'il ne s'agit pas de mouvements anarchiques mais que la caméra est toujours là où il faut et raconte l'histoire avec une redoutable précision. C'est donc un joli travail « à la façon de » de la part du réalisateur, d'autant que le film est une comédie très réussie. La famille de Mischa rejoint dont la Terre Promise, pleine d'espoir, mais elle se trouve confrontée à un sacré problème quand la vieille tante meurt dans l'avion avant d'arriver. A l'aéroport, la situation prend un tour absurde puisque personne ne sait que faire de la morte. La seule ressource de la famille est de faire croire qu'elle est toujours vivante pour pouvoir la faire naturaliser, entrer et se faire enterrer. On imagine les nombreuses possibilités qu'ouvre cette incroyable situation, manière aussi de pointer les différences entre nouveaux arrivants avec leurs costumes passés et leurs réflexes de juifs soviétiques complètement perdus et les autorités en place, fonctionnaires blasés et ne connaissant que le règlement. De nombreux gags jouent sur ces opposition, d'autres sur le suspense, d'autres encore utilisent le dispositif de l'enfant filmeur qui assure également, comme un conte épique et dérisoire, la voix off. Un grand moment.

J'ignorais qu'il y avait différentes catégories de citoyens en Angleterre. On this island de Matthew Knott raconte l'édifiante histoire d'une professeur de grec, immigrée grecque elle-même, qui doit passer un examen particulièrement gratiné pour obtenir une catégorie supérieure, et se fait aider par un jeune fonctionnaire british pur jus postulant pour un poste dans l'une de ces instances européennes qui ont mis la Grèce à genoux. La situation ne manque pas de piquant et le réalisateur tire le meilleur partit de son dispositif, avec un grand moment quand son héroïne donne une représentation théâtrale dénonçant le sort fait à son pays. Mais à l’impossible nul n'est tenu et elle apprendra que personne ne peut acquérir ce niveau de citoyenneté, pas même Madonna. Ni les anglais ayant des défaillances dans la connaissance de leur propre culture. Le film dit des choses bien graves avec cet humour typiquement anglais où pointent parfois des accents de colère. Il y a de jolies notations sur les cultures nationales et ce qu'elles doivent l'une à l'autre, sur la façon dont elles sont considérées et maîtrisées par leurs nationaux. Cela passe parfois par de simples allusion visuelles comme ces colonnes grecques sur la peinture murale d'un vénérable bâtiment anglais. L'interprétation de Michele Valley et James Norton est excellente, comme la très belle photographie de Brian Fawcett.

Autre parabole lorgnant cette fois vers le fantastique avec le très beau Foxes de l’Irlandais Lorcan Finnegan. Un couple est installé dans un grand lotissement dont ils sont les seuls occupants. La crise est passée par là. Ils ont la seule pelouse tondue du coin et la seule lumière, le soir venu. On se croirait dans The walking dead. Si monsieur part travailler tous les matins, madame qui est photographe, n'a plus de boulot. La crise toujours. Dans cet environnement abandonné des hommes, la nature repointe le bout de son nez. En l’occurrence le museau de renards que Ellen se met à traquer avec son téléobjectif avant de devenir de plus en plus proche d'une tout autre manière. Le film, baigné de la lumière travaillée (ambiances nocturnes, ombres, tonalités bleutées métalliques) de Miguel De Olaso, emprunte des accents franchement fantastiques, faisant peut être référence aux femmes renards de la mythologie chinoise qui inspirèrent un très beau roman à Abraham Merritt. Mary Ruane dans le rôle de Ellen est une bien belle rousse.

A l'opposé de cette situation où se délitent les liens (amoureux, sociaux) jusqu'au retour à la vie sauvage, Best if used by de l'américaine Aemilia Scott raconte la façon dont ces liens peuvent se tisser à nouveau. C'est son premier film et elle en tient le rôle principal. Avec beaucoup de candeur et un soupçon de macabre, le film s'enclenche sur le refus d'une jeune femme, employée dans un supermarché, d'abandonner le corps de son compagnon soudainement défunt. Elle a donc l'idée de dérober le corps et de l'emmener dans la chambre froide de son lieu de travail. Là, au fur et à mesure des rencontres (les autres employés, la famille) va s'organiser une drôle de veillée funèbre, célébration de la vie autour du corps mort. C'est un film véritablement agréable grâce à sa belle mécanique de comédie et sa tonalité en équilibre. Aemilia Scott fait preuve de conviction et nous lui en sommes gré.

Le meilleur sera cette fois encore pour la fin. Qurban (sacrifice) vient d'Azerbaïdjan, pays du Caucase et visiblement une rude contrée. Le film est signé Anar Abbasov et il s'ouvre sur un somptueux panoramique circulaire à 360° sur une ferme. C'est le matin, lumière froide, légères brumes, les sons discrets de la campagne qui se réveille. Une femme sort et commence les travaux routiniers bien qu'elle soit enceinte. Puis un homme sort et il va s'installer pour prier. Tout est exprimé au cours de ce lent mouvement, de la beauté rude du lieu, de ceux qui y vivent et de leurs rapports. J'avoue avoir craint un moment une démonstration de pure technique, mais le reste du film m'a vite rassuré. Nous voici donc dans une famille musulmane traditionnelle dont Abbasov filme avec précision et attention les gestes du quotidien. On s'y croirait. Notre homme a trois filles. De sa femme il espère ardemment un fils et prie avec ferveur pour être exaucé. On craint un instant le cliché mais si l'homme laisse travailler sa femme, nous le voyons tendre avec ses filles. Il part. Il va se rendre sur le mont Athos pour y effectuer le sacrifice rituel, celui d'Abraham. Un mouton pour la vie de son fils. Nous le suivrons donc acheter un mouton, le choisir et l'emmener sur la montagne. Quand la voiture ne peut plus gravir les pentes rocailleuses, il part à pied. Son voyage est le centre du récit et autour de cet homme, tout en restant à sa hauteur, Abbasov filme en écran large une nature impressionnante comme une émanation du divin. Avec son chef opérateur Semion Amanatov (qui a débuté sur le premier film d'Abbasov, Beethoven, en 2009), le réalisateur filme les hautes montagnes, les vastes alpages, les brumes épaisses, la pluie et un superbe orage de grêle. C'est rare de filmer un véritable orage de grêle en montagne et ça inspire le respect. On pourrait penser qu'en luttant contre les éléments, l'homme et le mouton vont devenir amis, mais ce ne sera pas le cas. Pourtant, le scénario réserve une surprise de taille quand notre homme arrive enfin au lieu du sacrifice. Abbasov y décri de façon documentaire le défilé des pèlerins venus accomplir le même rite. Il y a là quelques plans assez durs, mais que l'on peut accepter dans le contexte. Reste que, tout en étant athée jusqu'à la moelle, on peut être sensible à cette belle réplique « Dieu n'a pas besoin de sang, mais d'amour ». Le film ne s'arrête pas à cette réflexion morale, mais poursuit sa route au cœur de cet homme et de ses bouleversements intimes. Le film réserve encore quelques surprises de taille pour revenir, apaisé, à la ferme, pour un final émouvant dans sa simplicité. Alors ce bébé, garçon ou fille ? Vous ne croyez quand même pas que je vais vous le dire ! Prix spécial du jury.

Photographies : Bref magazine

Un entretien autour du film On this island

Le site d'Aemilia Scott

Un entretien avec Lorcan Finnegan

17:54 Publié dans Cinéma, Festival | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : clermont ferrand, court métrage, anar abbasov, aemilia scott, lorcan finnegan, matthew knott, leon prudovsky | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

20/02/2013

Clermont 2013 - Partie 3 : Du côté d'ailleurs

La sélection internationale regroupait 79 films dont j'ai pu voir les deux tiers. Mis à part quelques pellicules plus faibles (le grotesque Perfect drug de Toon Aerts), c'était globalement de bonne tenue. Il y a dans toutes ces œuvres un effet de dépaysement assez fort, j'ai ainsi découvert dans Kong peh tshat (Comment j'ai appris à mentir) film thaïwanais de Shang-Sing Guo à quoi ressemblait une plantation d'ananas. Mais surtout nombre de ces films arrivent à allier une image de leur pays avec une réflexion sur leur situation actuelle ou leur histoire qui dépassent les récits plus anecdotiques ou purement imaginaires des films français. Je me garderais d'en tirer des conclusions définitives car c'est peut être une question de sélection dans le cadre de ce festival, un désir de découvrir comment vivent les autres ailleurs. De ce point de vue les différentes immersions proposées par ce riche ensemble est une incontestable réussite. J'aurais ainsi en cinq jours partagé des moments de la vie de pirates des côtes de Somalie, d'un oculiste à la retraite iranien, les déboires d'un étudiant de Calcutta lors d'une grève des taxis, les affres d'un Kurde clandestin à Bruxelles, la crise en Irlande, les manifestations à Hong-Kong, le difficile examen pour obtenir la citoyenneté britannique, le mariage temporaire au Liban. Et j'en passe sans oublier les ananas. Jusqu'au vertige.

Stolz des osten (Fierté de l'Est) de Christoph Wermke nous plonge dans la campagne de l'Allemagne de l'Est. C'est fou ce que ça ressemble à la France de mon enfance. Il y a un gamin et sa mère obligés de louer leur maison à une famille venue de l'Ouest. Toutes les crispations d'un pays qui n'a pas encore bien refermé la fracture passent par cette histoire simple. On sent l'arrivée de l'argent et la vie aseptisée à travers des oppositions élémentaires mais fortes, la Trabant et la BMW, le garçon laissé en liberté et le bébé un peu trop couvé. Il y a aussi ce que l'on a perdu. Une jolie petite scène voit la mère de famille demander des œufs de ferme à l'épicière du coin. « Il n'y en a pas, ils ne sont pas aux normes » lui jette la locale en lui refilant une boîte venue d'un élevage industriel.

Dans le genre fiction à chute, The Voorman problem de Mark Gill (Royaume Uni) restera dans les mémoires par la façon dont il fait disparaître la Belgique. Voorman est un homme qui prétend être Dieu. Au médecin venu l'examiner et qui lui en demande la preuve, hop ! Le plat pays n'est plus. Habile et amusant.

Tout aussi bref et efficace, mais dans un registre nettement plus dramatique, The curse (Le sort) du marocain Fyzal Boulifa met en scène le mécanisme d'exclusion sociale de la femme dès qu'elle cesse d'être une enfant. Dans un village en plein désert, Fantine est surprise avec son amant par un groupe d'enfants. Ils veulent la dénoncer. Indifférence, menaces, pleurs, rien n'y fait, pas même de céder à leur chantage. Traitée de putain par un gamin tête à claque, elle se retrouve obligée d'agir comme telle. La photographie de Taina Galis écrase de soleil la pauvre fille. Le drame de Fantine est aussi simplement décrit qu'implacable, comme ces malédictions du cinéma fantastique dont on ne peut se dépêtrer, ce château de Kafka que l'on n’atteint jamais.

C'est d'abord par sa construction que Calcutta taxi séduit tout d'abord. Vikram Dasgupta, indien vivant au Canada, déstructure son histoire comme un Quentin Tarantino. Une grève des taxis, des documents à remettra à tout prix, un étudiant qui doit traverser la ville, un oubli malencontreux... Dasgupta joue du flash-back et du changement de point de vue dans la même scène en virtuose. Les mésaventures croisées de trois personnages sont l'occasion d'un portrait en coupe de la ville immense, grouillante, violente (leurs grèves n'ont rien à voir avec les nôtres), chaleureuse et pauvre, entre archaïsmes, modernité et traditions. En 20 minutes, le réalisateur donne beaucoup à voir sur un rythme trépidant et arrive à faire vivre plusieurs personnages en évitant le côté fabriqué. Le coup de théâtre du second tiers qui explique le geste du taxi par un retour sur son mariage est une idée brillante qui apporte à l'ensemble une touche d'humanité bienvenue. Le travail de la caméra en met plein la vue (le réalisateur vient de la publicité), très mobile mais précis, avec la réserve d'une esthétique qui tire un peu trop sur celle de Danny Boyle pour Slumdog Millionaire(2008) et l'utilisation d'effets venus du cinéma d'action américain actuel. Ceci dit, la maîtrise qu'il en possède est bluffante.

Mêmes réserves pour Fishing without nets (La pêche sans filets) de l'américain Cutter Hodierne, tourné au Kenya autour des pirates agissant sur la côte de Somalie. La mise en scène lorgne du côté de Black Hawk down (La chute du faucon noir - 2001) de Ridley Scott, rien que ça ! Montage rapide, image brûlée, plans courts, caméra mobilissime. Je ne suis pas complètement convaincu par cette forme qui vous force le regard. Mais c'est efficace et le réalisateur arrive à ménager quelques moments un peu plus posés. Là encore, Hodierne vient du clip, notamment de travaux pour la récente tournée de U2. L'originalité de son film vient d'aborder le piratage du point de vue des pirates à travers un personnage de jeune pêcheur amené à les guider parce que c'est ça ou crever de faim. J'ai retrouvé un peu cette idée présente dans le très beau La pirogue (2012) de Moussa Touré. Le film joue sur la tension d'une action imminente que l'on ne verra pas et se focalise sur le dilemme moral de son héros. L'interprétation africaine est remarquable et homogène, le regard du réalisateur s'abstenant de juger. Remarquable.

Nettement plus sobre, mais tout aussi fort, Sessiz / Be Deng (Silencieux) de L. Rezan Yesilbas, venu de Turquie, a remporté la palme d'or du court-métrage 2012 à Cannes. Il aborde la répression des kurdes à travers l'interdiction d'utilisation de la langue. Situé en 1984, le film suit Zeynep dont le mari est emprisonné comme beaucoup d'hommes. Lors des visites dans un grand parloir en commun, les gardiens rappellent la consigne : « Parlez turc ». Du coup personne ne parle et les couples communiquent du regard et, discrètement, des mains. Zeynep fera preuve d'ingéniosité pour faire passer une paire de chaussures neuves à son époux. Sensible, sensuel à sa manière, plein de retenue et faisant passer pas mal de choses (La place des femmes, les enjeux de la lutte kurde) sans quasiment aucun dialogue (et pour cause), c'est un très beau film.

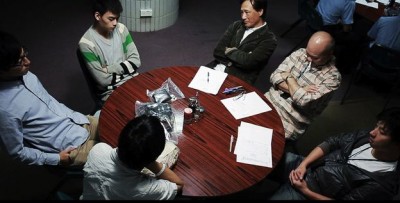

D'une répression à l'autre, 6th march du chinois Chun Wong se passe à Hong Kong, le 6 mars 2011 à l'issue d'une manifestation pour la démocratie. Le film allie réflexion politique, notations sociales et portrait sensible dans une forme cinématographique forte. Dans une vaste salle de police, les jeunes manifestants arrêtés sont interrogés par la police toute la nuit par groupes de trois (trois manifestants face à trois policiers). Chun Wong s'attache à l'un des groupes pour une table ronde littérale où chacun expose ses positions, ses incompatibilités (sociales, générationnelles, politiques) avec virulence mais sans violence. Wong répartit la parole avec une certaine équité, un brin d'humour et un système de champs-contrechamps croisés qui donne une belle dynamique à l'ensemble. Comme chez Jean Renoir, il apparaît rapidement que chacun a ses raisons. Le découpage est rigoureux et les dialogues au petit poil joués avec sincérité. L'ensemble pourrait devenir ennuyeux s'il se limitait à sa dialectique, mais le réalisateur fait passer dans les images un non-dit qui prend une autre dimension quand se révèle les rapports entre l'un des policiers et l'un des manifestant. Ce coup de théâtre donne un second souffle au film et le place sur un plan plus riche d'un simple pamphlet politique où l'étude sociale (riche par ailleurs). Le film s'attache alors plus aux hommes qu'à leurs idées, aux contradictions entre les uns et les autres, rappelant le fameux Tous à la manif, un très beau court métrage de Laurent Cantet qui était présenté dans le programme des trente ans de l'Agence du Court-Métrage.

(à suivre)

Photographies : Criticize this ! et Mouviz

Le site de Vikram Dasgupta

le site de Rezan Yesilbas

15:46 Publié dans Cinéma, Festival | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : court métrage, clermont ferrand, christoph wermke, mark gill, vikram dasgupta, cutter hodiernel. rezan yesilbas, chun wong, fyzal boulifa | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

15/02/2013

Clermont 2013 - Partie 2 : plaisirs nationaux

Passé les récriminations, il y avait quand même des choses intéressantes à se mettre sous l’œil dans la compétition nationale. J'annonce d'emblée que j'ai loupé le programme avec le grand prix 2013, Avant que de tout perdre de Xavier Legrand. Pas de bol.

Après le coup d'éclat de Ce qu'il restera de nous (Grand prix 2012), Vincent Macaigne était de retour devant la caméra avec deux films. Les lézards de Vincent Mariette le propose en duo avec un autre réalisateur-acteur, Benoît Forgeard. Le premier a donné rendez vous dans un hammam à une possible conquête draguée sur Internet et se fait accompagner par le second. Le couple fonctionne très bien dans le registre des trentenaires séducteurs. Mariette joue sur les oppositions physiques entre Forgeard finement musclé, chevelu pas trop poilu, et Macaigne, plus enrobé, torse velu et calvitie avancée. Les deux hommes attendent, croisent une belle odalisque nimbée des brumes du hammam, et devisent sur des dialogues sur mesure. Le film ne dépasse pas son anecdote mais le fait bien, soignant l’atmosphère moite et sensuelle de ce lieu incongru à l'aide d'un joli noir et blanc signé Julien Poupard.

Kingston avenue signé Armel Hostiou est plus ambitieux et plus long (43 minutes). Co-écrit par Vincent Macaigne, le film lui donne le rôle de Vincent ( enveloppé et calvitie avancée bis) venu suivre à New-York son grand amour qui ne veut plus de lui. Elle est joué par la belle Kate Moran, inoubliable dans Je vous hais petites filles (2008) de Yan Gonzalez. Kingston avenue raconte les tentatives vaines et pathétiques de Vincent pour récupérer Barbara, il pleuvait sur New-York ce jour là. A la dérive, Vincent rencontre par hasard Sofie qui va le soutenir tous en pensant que, peut être... un scénario de comédie romantique que Hostiou et Macaigne traitent avec une dose de cruauté envers le french-lover, soignant l'écriture des personnages, sans toutefois atteindre la force de Ce qu'il restera de nous ni la beauté rigoureuse de Un monde sans femmes (2011) de Guillaume Brac (merveille sur laquelle je reviendrais). Film après film, rôle après rôle, Macaigne développe ce type (calvitie, bedon) avec beaucoup de talent et une belle humanité. S'il fait encore cela dans sept ans, on pourra soupirer à la redite mais pour le moment, c'est bien.

Ce n'est pas un film de cow-boys, premier film de Benjamin Parent, est une comédie habilement construite dans les toilettes d'un collège autour de deux filles et de deux garçons discutant parallèlement du film Brokeback Mountain (2005) de Ang Lee. Le film expose avec finesse une gamme de sentiments vis à vis de l'homosexualité : la crainte, la curiosité, la pression du regard des autres, l'acceptation. Le père de l'une des fille est homosexuel et l'un des garçon est une grande gueule craignant de montrer sa sensibilité mais visiblement bouleversé par les émotion que le film a fait naître en lui. Derrière les dialogues jouant avec humour sur le « parler jeune », mais que l'on sent écrits avec précision, gestes et regards sont mis en valeur par la mise en scène et une photographie limpide, rythmés par le montage alterné des deux discussions. Les quatre jeunes interprètes sont impeccables. Le film est une jolie mécanique qui utilise la citation cinéphile de manière originale.

Le film le plus curieux que j'ai pu voir est une autoproduction réalisée par Thibaut Piotrowski, Feux, qui assure également la photographie et le montage. Curieux film plein de maladresses, mais curieux film attachant (sans la moindre condescendance de ma part). Feux nous fait découvrir l'étrange communauté de trois enfants vivants seuls dans une grande maison à la campagne. L'aîné, inspiré par des documentaires façon François de Closet, fabrique une fusée dont le premier essai embarque le lapin nain du cadet. Le lapin est perdu dans l'espace. Pour le récupérer, le garçon construit une machine à remonter le temps où prend place sa petite sœur. Le film tranche sur ce que l'on voit d'habitude par la création d'un univers d'enfance qui sonne juste parce qu'il est pris au premier degré. Fascination pour les voyages extraordinaires, croyance naïve en la science, esprit d'aventure, réalisation d'une vie coupée de toute contrainte (on ne verra pas le poil d'un adulte à l'exception du chasseur). Quiconque a construit une cabane dans les bois ou rêvé d'être astronaute à dix ans sera sensible à ce film s'il se souvient de ce que cela représentait. Bien sûr, le film aurait pu être un peu plus court (la partie autour du sauvetage des animaux ne me semble pas très réussie) et l'image malgré un joli noir et blanc a un côté un peu trop amateur. Mais la structure est solide, les enfants sont très bons et le film dégage une spontanéité, une absence d'arrière pensée, très agréables.

Quelques titres encore, sur lesquels je n'ai pas envie de m'étendre mais qui valent le coup d'oeil si vous tombez dessus : Tennis Elbow de Vital Philippot, le poème rock Nous ne serons plus jamais seuls de Yann Gonzalez, Rodri de Franco Lolli avec son personnage à la Bartleby.

Côté animation, Edmond était un âne de Franck Dion, primé à Annecy en 2012, est un très joli conte sur un petit employé que ses collègues affublent d'un bonnet d'âne et révèlent sans le vouloir sa véritable nature. Il y a chez Edmond aussi quelque chose de Bartleby. Le graphisme est très fin, l'animation très fluide, même si j'ai toujours un peu de mal avec le pur numérique qui a tendance à lisser les mouvements comme les surfaces. Mais cette histoire, drôle et cruelle avec une fin ouverte pas très loin du Brazil (1985) de Terry Gilliam est prenante (Le site du film)

Plus franchement dans mes goûts, Tram de Michaela Pavlátová (Grand prix à Annecy en 2012) est tout à fait réjouissant. L’animation est sobre mais joue avec talent sur les cadres et le graphisme (les fenêtres du tram qui s'allument au départ) et se met au service d'un délire érotique assez torride. Agrippant ses manettes phalliques, la conductrice à l'opulente poitrine se laisse aller à ses fantasmes, passagers masculins devenant phallus oscillants, composteur – vagin recevant les cartes roses sur de virulents « dring », Le dessin et le mouvement sont gagnés par la folie du désir, les couleurs de la passion, roses et rouges (La bouche, le soutient-gorge débordant la blouse de la fonctionnaire, les sexes autonomes) bousculent les bleus sombres et les gris de la machine et des passagers. Porté par la musique sarabande de Petr Marek, Tram est inventif et sensuel, drôle aussi, la meilleure des publicités pour les transports en communs.

J'ai gardé comme d'habitude le meilleur pour la fin, en l’occurrence le film de Fabien Gorgeart Le sens de l’orientation qui a reçu le prix spécial du jury. Le film propose un nouveau duo masculin, Martin et Eliott (Fabrizio Rongione vu chez les frères Dardenne et Thomas Suire vu chez Alain Guiraudie). Les deux hommes préparent un film et sont en repérage. Ils cherchent une église pour une scène clef. Pas n'importe quelle église, une belle. Cette situation structure le film façon road movie dans la campagne des Landes tout en étant maintenue en arrière plan (on ne saura pas grand chose du film préparé). Ce qui est au cœur du film, c'est le portrait chaleureux (on peu risquer hawksien) de la relation entre les deux hommes. Portrait d'une amitié, portrait des affres de Martin dont les hésitations de créateur s'effacent face à un désir de paternité contrarié. Portrait du coup des aspirations de deux jeunes adultes qui peinent à se détacher de la vie adolescente (virée, drague, jeux) mais qui sentent bien qu'il est plus que temps de passer à autre chose. La réussite du film c'est d'abord la finesse d'écriture et l'élégance d'une mise en scène maîtrisée qui sait laisser du temps et de l'espace autour de ses héros. Il y a de belles idées, parfois référencées, toujours bien intégrées dans la trame du récit comme le passage au bowling ou la découverte de l'église rêvée qui se conclut avec un duel pour de rire sur la très belle musique d'Ennio Morricone pour Per qualche dollari in più (Et pour quelques dollars de plus - 1965) de Leone, celle de la scène de l'église, justement. Il y a aussi de belles idées autour de l'utilisation de la musique classique qui utilise Mendelssohn, Fauré et Schumann. Martin et Eliott trouvent un point d'équilibre entre leur comportement parfois infantile et des aspirations (artistiques, sentimentales) plus élevées que Gorgeart nuance par petites touches, désamorçant d'une pointe d'humour le drame qui pointe son nez, sans se refuser des moments d'émotion franche. Ils sont touchants ces deux types, loin des créatures artificielles. L'invitation au voyage de Martin et Eliott ne se refuse pas. Fabien Gorgeart prépare un premier long métrage. Je l'attends de pied ferme.

(à suivre)

Photographie : Canal +

22:45 Publié dans Cinéma, Festival | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : clermont ferrand, court métrage, vincent mariette, vincent macaigne, armel hostiou, benjamin parent, thibaut piotrowski, fabien gorgeart, franck dion, michaela pavlátová | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

12/02/2013

Clermont 2013 - Partie 1 : souffrance

Le festival de Clermont-Ferrand est l'endroit idéal pour prendre la température du court métrage comme il va, c'est à dire bien souvent du long métrage comme il sera. Las ! De ce que j'ai pu voir (il y a vraiment beaucoup de films à voir à Clermont), ce n'est pas la grande forme pour le court national. S'il y a bien eu quelques films aimables, je n'ai pas ressentit cette année ce petit élan du côté du cœur qui fait ressortir de la salle en se disant que l'on a vu quelque chose. Pire, entre les animations purement formelles, les films balisés, les expérimentations paresseuses et les canalplusseries arrachant un sourire mécanique, j'ai eu droit à plusieurs films-purge redoutables, aussi longs que prétentieux, dont le quelque chose m'inquiète.

Mais commençons par une remarqué d'ordre générale qui touche également la sélection internationale de bonne tenue : l'image. D'aucuns objecteront que je suis un vieux nostalgique de la pellicule, et ils auront raison, mais depuis plus de dix ans j'ai pu voir sur le grand écran de la salle Cocteau l'évolution des projections avec la domination progressive et désormais totale de la vidéo. C'est la première année que je constate une baisse globale de la qualité de l'image. Nombre de films ont une image laide, tout simplement. Les noirs en particulier souffrent d'effets de plaque transformant le magnifique écran en moniteur de bureau. Plans granuleux, sautes de l'image, problèmes de compression, platitude, il y a quelque chose de pourri au royaume du numérique. Est-ce que cela vient de la projection, des copies, d'un manque de maîtrise, d'une croyance erronée que le numérique affranchit d'un travail minutieux sur l'image ? Peut être un peu de tout. La projection somptueuse de Qurban (Sacrifice) de Anar Abbasov ou le noir et blanc émouvant de Nous ne serons plus jamais seuls de Yann Gonzalez m'incitent à penser que c'est en amont que cela coince.

Mais revenons à nos purges. D'habitude je n'aime pas m'étendre sur ce qui me déplaît, mais cette année, trois films (il y en avait d'autres) illustrent certaines tendances du cinéma français, pour reprendre une expression fameuse, qui me posent problème. A ce stade, qu'il soit clair que je n'ai pas à dire ce qui doit être fait ou pas, mais qu'à partir du moment où l'on m'embarque pour un récit j'aime autant que l'on ne me raconte pas n'importe quoi n’importe comment. Entrons dans les détails.

Souffre ! De Pamela Varela est de la veine sociale. Les usines ferment et c'est bien triste. La réalisatrice tourne dans une friche industrielle et ça se voit. L'usine dans laquelle je travaille ne ressemble pas à ça, pas plus que celle de Ce vieux rêve qui bouge (2000) d'Alain Guiraudie. Nous suivons le personnage de Marta dont on ne saura pas grand chose, sans doute qu'elle est roumaine, en tout cas elle n'est pas bavarde. La première scène donne le ton, tellement misérabiliste (mains sales, décors artistiquement crades) que j'ai cru que nous étions dans une prison. Suit un travelling très complexe, façon Godard, mais qui ne débouche sur rien que sa propre virtuosité. Constamment, il y a ce décalage entre le fond (c'est dur, c'est douloureux, ça ne desserre pas les dents), et la forme qui cherche à faire cinéma (gros plans, mouvements complexes, figuration), sans que jamais l'un ne soit au service de l'autre. C'est vite agaçant d'autant que les personnages peinent à exister à force d'épure. A la fin, Marta prend un revolver (d'où est-ce qu'elle sort ça?) et tire sur le syndicaliste (bien fait !) et un type que je ne rappelais pas avoir vu avant. Un cadre ? Bien fait aussi. Et après ? Après rien. Je me disais que ça aurait été bien de finir avec une visite d'Arnaud Montebourg, mais nous ne sommes pas là pour rigoler. Ici on souffre avec point d'exclamation, un titre comme une injonction au spectateur. Ben voyons !

Avec Swing absolu de François Choquet, nous tenons peut être le nouvel Michael Haneke. Joie. Les personnages sont deux frères qui s’appellent Aurélien et Tancrède. Vraiment. Ils vivent dans une superbe maison dans un superbe coin dont on se demande si ça existe encore dans la vraie vie. Ils y élèvent des moutons avec leur père. Admettons. Leur père ne s'occupe pas d'eux alors ils décident de le tuer avec un club de golf. Voilà. Les deux jeunes gens sont beaux et lisses, ils font penser au duo de Funny games (1997). On sent le film travaillé et fabriqué, bien fichu, belle image cette fois, plans et découpage soigneusement pensés. Opposition entre la nature élégiaque et le drame des personnages, manipulation d'un frère par l'autre, suggestion de relation incestueuse. Sauf que. Sauf que ça ne vit pas. Sauf que le programme annoncé au début se déroule sans accroc ni surprise. Sauf que les personnages n'ont aucune épaisseur. Le père surtout est victime de situations fabriquées mais ne donne jamais l'impression d'être un type abominable, juste un peu maladroit. Donc pourquoi le tuer ? L'idée du meurtre qui me semble centrale, n'est jamais vraiment justifiée. Comme chez Haneke, François Choquet joue au démiurge tout puissant, manipulant ses personnages comme des silhouettes de carton au service d'un récit au sérieux papal et à la froideur calculée.

Mais tout ceci n'est rien comparé au Livre des morts de Alain Escalle, gros film d’animation expérimentale qui a eu les moyens de son ambition et s'étire sur 35 interminables minutes. Outre l'esthétique numérique, le film cultive l'obscurité narrative et le mauvais goût pyrotechnique. Que je vous raconte. Tout commence dans la Russie soviétique des années 50, une période qui semble inspirer les réalisateurs, un peu comme ceux qui mettent dans leur i-phone dernier cri un « dring » de téléphone à cadran. Des grues démolissent un vieux quartier. Un homme se souvient aidé par un livre, celui du titre j'imagine. Le voilà qui part pour la Pologne (comment ? pourquoi ? Vous en posez des questions) et le film passe dans une autre dimension. La terre frémit, des barbelés sortent de terre, des miradors surgissent comme des zombies hors de leur tombe, et dans un spectacle son et lumière extravagant se reconstruit le camp d'Auschwitz. Vous n'avez encore rien vu. Des danseurs au corps peints surgissent alors, fantômes des exterminés. Et que ça se tortille, et que ça fait des entrechats. Cerise sur le gâteau, un bombardier passe et s'écrase sur le camp. Toute le monde sait (sauf le réalisateur semble-t-il) que jamais une bombe n'a été lâchée sur les camps d'extermination. Quand même Auschwitz en ballet numérique, il fallait oser. Alain Escalle ose. A ce point, il n'y aurait rien d'autre à dire. J'ai regardé ce film dans un état second. Je pensais à la tête de Jacques Rivette s'il voyait ça. Je ne comprends pas comment on peut à ce point ne pas penser à que l'on filme.

(A suivre)

16:30 Publié dans Cinéma, Festival | Lien permanent | Commentaires (6) | Tags : clermont ferrand, court métrage, alain escalle, pamela varela, françois choquet | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

24/01/2013

Tarantino ma non troppo

Comme toujours chez Quentin Tarantino, la bande musicale est un régal pour l'amateur que je suis et l'on trouve dans Django Unchained de bien belles version des musiques de I giorni dell'ira (Le dernier jour de la colère – 1967) composée par Riz Ortolani, Lo chiamavano King (1971) composée par Luis Bacalov et Two Mules for Sister Sara (Sierra Torride - 1970) composée par Ennio Morricone avec son cri de mule. Plus étonnant, un superbe morceau de Jerry Golsmith composé pour le Under fire signé Roger Spottiswoode en 1983 avec la guitare endiablée de Pat Metheny. Las, on est jamais trahi que par les siens et de façon symbolique, peut être bien involontaire, ce nouveau film qui a déchaîné les dithyrambes semble suivre le parcours décrit entre la chanson d'ouverture, le Django du film de Sergio Corbucci chanté par Rocky Roberts (Après le soleil viendra, tatata... l’espérance) sur la musique de Bacalov, et la chanson finale de Lo chiavamano Trinita (On l'appelle Trinita – 1970), composée par Franco Micalizzi. Soit le passage en quelques 165 minutes qui se font sentir d'un sommet baroque et violent du genre à sa parodie autodestructrice et grotesque, du héros mythique joué par Franco Nero au pitre souriant incarné par Terence Hill quand le héros Tarantinien fait marcher son cheval de la même façon que l'acolyte de Bud Spencer.

Nous assistons donc sur la durée au débobinage (certains parleront de dégringolade) de ce film qui semblait pourtant taillé sur mesure pour l'amateur, que je crois sincère, de western italiens comme américains. Pour être plus précis, je vois deux parties dans le film, une première heure assez réussie où l'esclave noir Django est libéré par le bon docteur Schultz, dentiste et chasseur de primes, pour l'aider dans la capture de trois malfrats, les frères Brittle, lui proposant en échange la liberté et l'aide pour récupérer sa femme Broomhilda vendue à la plantation du redoutable Calvin Candy. Raison ? En bon allemand, Schultz voit en Django un avatar de Siegfried. Admettons. Cette partie regroupe tout ce que j'aime dans le cinéma de Tarantino : l'art de poser une situation, les dialogues enlevés, l'humour (la déjà fameuse scène des cagoules, la dent géante oscillant sur le toit du chariot de Doc Schultz), les clins d’œils musicaux, les citations (un joli zoom all'italiana, les yeux de Zoé Bell, la voix de Franco Nero), le choix des acteurs (Christoph Waltz est effectivement délectable et il est le seul à faire passer un peu d'émotion, Foxx est un héros crédible, Di Caprio s'amuse comme un fou et j'ai apprécié les apparitions de Dennis Christopher, Bruce Dern ou James Remar). Bref tout baigne sauf que ça commence, comme dans Death proof (2007) à traîner un peu. Et puis on arrive à la plantation de Candy. Il y a une belle scène centrale de repas avec négociation pour récupérer la femme de Django, jeu d'échec, tension, relâchement, suspense et touàcoupaf, Schultz abat Candy. Mince. Explication : « Je n'ai pas pu me retenir ». C'est un peu court jeune homme. Le coup du sang dans l’œillet blanc, hommage à la scène de l'arène dans Il mercenario (1968) de Corbucci est tellement peu amené, tellement moins intense que son modèle. D'autant que, après réflexion, cette scène reprend le motif et les mouvements internes de celle de la taverne d'Inglorious basterds (2009) sans être aussi excitante.

C'est beau, on se croirait dans un film de John Ford

Tais toi, Quentin pourrait t'entendre

Toujours est-il qu'à partir de là, le film grille un fusible. S'en suit une scène de fusillade qui devrait être le clou du film mais pour laquelle Tarantino oublie son fameux sens de l'espace pour repeindre les murs en rouge. Il se passe alors une chose curieuse : la vengeance du héros est occultée par l'expression de la rage du réalisateur. Dans Kill Bill, la scène des Crazy 88, autrement mieux chorégraphiée, préparait le combat au sommet de la Mariée et d'O-ren. On restait sur le personnage. Ici non. Le film marque alors une pause et Django, capturé, est envoyé dans une mine. On se dit alors que ce n'est pas possible, que le film recommence encore une fois. Effectivement, notre héros se libère et revient pour récupérer sa femme. Théoriquement ce devrait être la confrontation finale. Problème, presque tous les antagonistes sont morts. Du coup on se retrouve avec Django réduit à affronter trois sous fifres, le méchant oncle Tom, bras gauche de Candy, qui est aussi un vieillard estropié et sans armes, et une jeune femme, la sœur de Candy. Joli héros. Le film avait un genou en terre, il se vautre de tout son long. Le meurtre de la jeune femme est d'une gratuité totale, et pourtant je n'ai quasiment jamais eu de problème avec la violence au cinéma. L'effet qui la rejette hors du cadre montre bien que ce n'est pas Django mais Tarantino qui la tue. Il pouvait tout aussi bien la découper à même la pellicule ! A ce moment le réalisateur brise ce fameux pacte dont je parlais il y a quelques mois à propos du cinéma de Michael Haneke, de la même façon que celui-ci rembobine son film pour piéger ses personnages dans Funny games (1997). Je ne sais pas quel compte il cherche à régler mais ce qui m'a choqué c'est qu'il est tellement convaincu de son droit qu'il n'a jamais essayé de préparer une justification à ce meurtre. Comme Spike Lee balançait sa poubelle à la fin de Do the right thing (1989). Et de montrer pour finir son héros tout fier, caracolant sur son cheval après son très héroïque exploit, sous les applaudissement émus de sa dulcinée belle comme une gravure de magazine. Il faut le voir pour le croire. Et je me demande comment, face à ces dernières scènes, la critique en pâmoison a pu parler de la maturité de Tarantino. Je me demande quel film ils ont vu.

Il y a au fond deux problèmes. Le premier est technique, c'est que le film est mal fichu. Mal écrit. L'histoire des frères Brittle aurait du être liée à celle de Candy et le final revu en une seule fois pour densifier et donner une cohérence à cette histoire de vengeance. A trop vouloir déstructurer, Tarantino a réalisé une machine incertaine. Ce genre d'histoire simple et linéaire ne peut être étirée sur près de trois heures sauf à s'appeler Howard Hawks. Elle ne le supporte pas. Les personnages ne sont pas assez construits, tous sont des caricatures et les motivations de Schultz manquent de progression. Tuer trop tôt son superbe méchant et celui qui porte (devrait porter) le regard moral sur l'histoire, est une erreur.

Le second problème, c'est comme je le craignais tout ce qu'il y a eu autour. Jusqu'à Death proof, Tarantino joue avec le cinéma de genre, il s'en amuse, nous amuse et cet univers pop, coloré violent, musical, peut supporter tous les excès. Inglorious Basterds aussi si on le voit comme métaphore du pouvoir du cinéma. Mais quand on commence à vouloir lui donner des implications sérieuses sur les juifs et les nazis cela ne passe plus. Il y a eu autour de Django unchained tout un discours qui vise à le légitimer par une vision de l'histoire de l'esclavage en Amérique. Cela ne me semble pas possible. Pas avec un héros en chemise bleue à jabot dentelle, pas avec cette collection de clichés des noirs de cinéma, pas avec des clins d’œil à Trinita.

Il est intéressant de comparer ce film à celui réalisé par Steven Spielberg, Amistad (1997). Spielberg prend une histoire, celle des esclaves révoltés du navire négrier l'Amistad, qui va contribuer à éveiller les consciences par rapport à l'esclavage et le processus judiciaire qui va amener la reconnaissances de droits. Son film a des moments très violents autrement violents que ceux de Tarantino. Mais le film prend en compte 200 ans d'histoire, la guerre de sécession, les mouvement d'émancipation, des droits civiques, un long chemin traversé par les lynchages ou le KKK, un chemin qui n'est pas achevé mais qui mène à Barack Obama ou Condoleezza Rice (quoi que l'on puisse penser par ailleurs de ces personnes). Sous leurs histoires simples, certains westerns italiens savaient parler de leur époque et de leur pays. De quoi nous parle le film de Tarantino mis à part des fantasmes de son auteur sur le sujet ?

Symboliquement, encore, le réalisateur s'est donné un petit rôle. Il est un convoyeur d'esclaves qui mène Django à la mine. C'est un personnage frustre, bedonnant, bouffi, qui ne comprend rien à ce qui se passe et fini par « éclater » à la dynamite. Autoportrait involontaire ? A rapprocher perfidement de la dernière réplique d'Inglorious basterds : « Je crois que je viens de réaliser mon chef d’œuvre ». Pour le western, on est loin du compte.

Photographie : © The Weinstein Company

A lire également Sur la route du cinéma, Il a osé, et sur Nightswimming

01:48 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (15) | Tags : quentin tarantino | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

21/01/2013

Du western (point de presse)

Chère Stéphanie Belpêche,

Vous avez écrit il y a quelques jours un court article «Le western, un miroir de la société américaine » pour le Journal du Dimanche, sans doute à l'occasion, comme nombre de vos collègues, de la sortie du Django unchained de Quentin Tarantino. Las, votre texte accumule en quelques lignes nombre d'inexactitudes, d'approximations et de clichés tenaces autour de mon genre fétiche, au point que si j'avais eu le journal papier entre les mains, je l'eus déchiré rageusement à coup de dents avant d'en piétiner les restes façon danse des sioux. J'aurais pu tout simplement répondre sur le site, mais il faut s'inscrire alors non. Je préfère le faire de chez moi, bien au chaud dans les colonnes d'Inisfree.

Le cow-boy et le journaliste (Allégorie)

The man who shot Liberty Valance (1962 - John Ford)

Vous commencez par parler d'un âge d'or que vous situez de 1930 à 1960. Estimation au doigt mouillé. Le western est né quasiment avec le cinéma et son premier âge d'or se situe au temps du muet. Belle époque des deux bobines, de Cheyenne Harry, Tom Mix, Broncho Billy, Buck Jones... je sais que ça fait loin, mais quand même. Les années trente sont elles une époque de déclin suite à l'échec de The big trail (La piste des géants – 1930) de Raoul Walsh. Le genre ne se remet en selle (pouf, pouf) qu'à la fin de la décennie avec une poignée de chefs d’œuvre signés John Ford, Fritz Lang ou Henry King. Mais ce n'est pas tout à fait gagné, la guerre met le genre en veilleuse et c'est de 1946 à 1959 que se situe le véritable âge d'or du genre, soyons précis. Et puisque le prétexte c'est Tarantino, pourquoi ne pas mentionner l'âge d'or du western italien, de 1965 à 1970 ?

A vrai dire c'est la suite de votre phrase qui m'a fait bondir quand vous citez comme grands noms du genre « John Ford, John Sturges et Howard Hawks ». Comment peut on placer entre les deux maîtres le nom de Sturges ? Le mettre sur le même plan en négligeant Vidor, Wellman, Boetticher, Peckinpah, Mann ou Walsh ? Certes, Sturges a fait quelques westerns intéressants dans les années 50, mais nombre de spécialistes en ont fait de bien meilleurs et de plus originaux. En vérité je soupçonne que sa présence sent la fiche toute faite basée sur le souvenir vivace (et le succès) de The magnificent seven (Les sept mercenaires – 1960 tiens). C'est pourtant ce film qui sonne le glas du western classique, le réduisant à des archétypes (autrement redoutables que ceux que vous mentionnez) utilisés comme véhicules pour stars masculines à l'ego hypertrophié. Sturges ! Pourquoi pas Ralph Nelson !

Nous avons ensuite droit au couplet sur le «manichéisme et leurs personnages stéréotypés, voire racistes» à propos de ce western classique, suivi du refrain «Quant aux femmes, elles étaient instrumentalisées ». Clichés à deux roupies.

Certes, les femmes ont souvent été réduites à des rôles de faire-valoir, de potiches utilisées pour les intrigues sentimentales imposée souvent par les studios (demandez à Sturges!) qui les jugeaient indispensables à leur public. C'est pourtant négliger nombre de superbes compositions, et bien avant la Vienna de Joan Crawford. Je pourrais faire une jolie liste, je me contenterais de vous conseiller les héroïnes de Westward the women (Convoi de femmes – 1950) de William Wellman. C'est aussi négliger, un défaut bien de notre époque, le contexte sociologique de l'époque où ces films ont été fait (L'Amérique des années 40/50) comme celui de la temporalité des films (le XIXe siècle dans l'Ouest américain). On pourra toujours trouver des exceptions, mais les femmes n'avaient alors ni les droits ni la position sociale qu'elles ont aujourd'hui. Et je suis certain que les femmes de pionniers ou de militaires filmées par Ford sont plus réalistes, plus humaines aussi, que Sharon Stone ou Penelope Cruz maniant le pistolet, la chemise échancrée, qui ne sont que purs fantasmes (Que je sais savourer à l'occasion). Cette remarque est valable pour les minorités, visibles ou non, pour les indiens et les ratons laveurs. Ce n'est pas en réécrivant l'histoire pour des préoccupations finalement mercantiles (séduire tel ou tel public) que l'on fera de meilleurs films, ni que l'on fera avancer la cause de tel ou telle.

Dis donc cow-boy, tu chercherais pas à nous instrumentaliser du haut de ton canasson ?

Westward the women (1950 - William Wellman)

Le mythe du cow-boy invincible est tout aussi facile à nuancer. Une large partie des grands westerns ont des héros complexes, en proie au doute, à la peur, aux failles intérieures, aux mauvais côtés. Ce sont des personnages riches qui permettent des plongées passionnantes dans l'âme humaine. Vous les citez d'ailleurs et c'est une bien mauvaise pioche pour étayer vos allégations. Wayne, John Wayne lui même qui fut c'est vrai, souvent, le héros 100 % américain, a été le capitaine vieillissant de She wore a yellow ribbon (La charge héroïque – 1949) de John Ford (ce « grand classique stéréotypé », laissez moi m'étrangler), Ethan Edwards le soldat errant et raciste traquant sa nièce enlevée par les comanches dans The searchers (La prisonnière du désert – 1956), toujours de Ford, le shérif trop sûr de lui de Rio Bravo (1959) de Howard Hawks dont une lecture attentive contredit les visions trop rapides. Raciste son Ethan Edwards ? Bien sûr, c'est même le sujet du film. Comment la haine détruit de l'intérieur et comment on peut la combattre et accepter l'autre. Récemment un documentaire, très intéressant sur certains points, Reel Injun (2010) de Neil Diamond, pratiquait le même amalgame. Il illustrait le racisme du western par un extrait du film de Ford. Le problème est que le regard du réalisateur à ce moment était une condamnation de l'action de son héros. En ne le disant pas, Diamond est, au mieux léger sur ses sources, au pire malhonnête. Et c'est d'autant plus idiot qu'il ne manque pas de westerns authentiquement racistes. Mais, et cela nous ramène à Tarantino, c'est sans doute plus valorisant de s'en prendre à Ford.

Je relève au passage que comme exemple des « héros conventionnels », vous mêlez Clint Eastwood à Wayne, Stewart et Cooper (vous devriez lire Politique des acteurs de Luc Moullet), alors qu'Eastwood est justement celui qui a créé un type de héros particulièrement non conventionnel pour ses westerns avec Sergio Leone. Au passage, Broken arrow (La flèche brisée – 1950) que vous citez en contre-exemple a pour vedette... James Stewart.

A vrai dire, le fond du problème, c'est que vous ne prenez pas en compte, comme tant d'autres, le travail du temps. Le western a été ce que vous dénoncez, c'est vrai et on s'en fiche. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas intéressant. Parce ce que la plupart des grands westerns, classiques et perles rares, sont tous (ou presque) des films qui ont par leur sensibilité, leur intelligence, leur poésie, leur talent, leur courage, dépassé les clichés du genre. Du coup ils ont passé ce test impitoyable du temps et ils l'ont réussi parce qu'ils ont su faire vivre des personnages vrais, ce qui leur permet de nous parler encore aujourd'hui, peut être même mieux qu'hier. Pas du Vietnam, pas des méchants indiens, de l'écologie, de ceci ou de cela, mais des hommes et des femmes, de leurs convictions, leurs espoirs, leurs amours, leurs combats, leurs défauts. Ces films ont toujours des lumières à nous révéler. Pour les voir, il suffit de savoir accepter les œuvre telles qu'elles ont été faites. Et les clichés que l'on continue à mettre en avant et qui, vous l'avez compris, m'agacent, ont été véhiculés surtout par des productions aujourd’hui presque toutes oubliées, au mieux folkloriques. Et les années ont aussi montré qu'il ne suffisait pas de reverser les clichés pour faire de bons films, ni même des films plus justes. La majorité des westerns dits « progressistes » des années 60/70 sont médiocres, ils n'ont plus rien à nous offrir. Il me semble qu'il y a plus de vérité et de sensibilité dans le court monologue de Van Helfin où il raconte la mort de sa femme indienne dans un massacre perpétré par la cavalerie, dans le superbe Tomahawk (1951) de George Sherman, que dans les deux heures du lourdingue Little Big Man (1970) d'Arthur Penn. Question de goût et question de cinéma.

Voilà, Visage Pâle a écrit et sa plume est droite. Il me reste à m'excuser de vous prendre ainsi à partie, vous que je ne connais pas et qui ne me connaissez pas. J'ai saisi l'occasion de votre article mais j'en ai lu bien d'autres, trop, autour du cirque médiatique du moment. Le western mérite mieux. Et je me sens plus détendu.

Cordialement.

Photographies : http://www.cinema.de/ et Not coming at the theater near you.

20:41 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (11) | Tags : polémique, western | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

19/01/2013

Coup d'oeil

Catherine Deneuve pour une fois derrière la caméra sur le tournage de Répulsion (1966) de Roman Polanski. Source Pictures

20:08 Publié dans Actrices, Cinéma, Panthéon | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : catherine deneuve, roman polanski | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

13/01/2013

Franco, ligne claire

Célestine, la mutine, viens ici que je te lutine. Que voilà un film hautement réjouissant. Le titre le plus surprenant de la collection et selon ses exégètes, atypique du réalisateur. Avec son titre de porno français de la belle époque (les années 70), son château façon Moulinsart, troublante ressemblance, et ses dialogues parfois un rien vulgaires, Célestine, bonne à tout faire, lointainement inspirée de la femme de chambre d'Octave Mirbeau, se rapproche des comédies polissonnes à l'italienne de la même époque. Ce sont les mêmes musiques sautillantes et agaçantes, et Lina Romay en donnant un peu plus qu'Edwige Fenech, mais avec la même santé, la même fougue, la même joie d'un corps libre, la même sensualité brisant d'un éclat de rire ou d'un mouvement de sein convenances et morale.

Lina Romay, il faut déjà dire que Franco rend avec ce film un hommage à sa beauté comme à son esprit. Il la filme sous toutes les coutures et en fait le moteur comme le centre de l'action. Elle est la femme totale, l'origine du monde et, dans une jolie envolée, Célestine déclare vouloir l'embrasser tout entier, ce monde, pour lui faire l'amour. Quelle abnégation ! Officiant dans une maison de passe 1900, elle en est chassée, les fesses à l'air, par une descente de police (avec Jean-Pierre Bouyxou en inspecteur). Elle trouve refuge dans la propriété des Bringuette. Là , après avoir mis dans tous leurs états le jardinier et le majordome, elle se fait engager par la famille constituée d'une belle collection de coincé de la fesse. Célestine va alors exercer ses talents sur chacun et chacune, rétablissant paix et harmonie d'une fesse ferme. On peut dire à ce point que Célestine est une version décomplexée, joyeusement libertaire, du visiteur de Teorema (Théorème, 1968) de Pier Paolo Pasolini. Et qu'il me soit permis d'écrire que malgré toute mon admiration pour le poète transalpin, je préfère le miracle opéré sur le grand-père joué par Howard Vernon (déchaîné) à l'élévation de la servante jouée par Laura Betti, les formes de Lina Romay aux yeux de Terence Stamp.

Si la mise en scène de Franco a ses défauts habituels (Zoom ici, zoom par là), et s'il est vrai qu'il délaisse ici ses expérimentations de cadres et de couleurs qui se prêteraient sans doute mal à cette histoire, elle compense par la construction théâtrale du récit, la vitalité de la comédie et le plaisir de diriger des acteurs complices au sein d'un burlesque assumé. Ils s'en donnent à cœur joie, arrivant à nous communiquer cette joie. Le sommet est atteint lors d'une cérémonie religieuse que l'on devine improvisée dans la bonne humeur et où Célestine et le majordome rivalisent de vigoureux « Amen ! » masquant mal leur fou rire. La caméra de Franco virevolte et, cette fois, est en phase avec l'agitation générale. Les portes claquent, les répliques fusent, on saute sur les lits, on se planque dans les placards, on se chevauche avec fougue, la vie et le mouvement irriguent la vieille demeure et ses habitants. Célestine, avec un peu d'aide d'une brave copine, met la paix dans les ménages et entre les classes. Dans sa règle du jeu, tout le monde y trouve son compte.

De nombreux commentateurs reprochent à ce film sa légèreté, mais je dis que c'est là qu'il trouve sa force. Célestine n'a pas besoin des discours alambiqués des aristocrates de Plaisir à trois ou de La comtesse perverse, elle parle direct et agit. Franco fait peut être bien passer ici mieux qu'ailleurs sa philosophie de la vie et j'en veut pour preuve ce plan final magnifique, gros plan sur le visage de Célestine quittant le château, son devoir accompli. La bouche de l'actrice frémit, ses yeux hésitent un instant, on sent comme un sanglot retenu. Elle est magnifique. Puis elle part. Éclat de gravité au sein de la comédie qui en dit tout l'enjeu. Et puis comme un pied de nez, elle traverse le parc sur cette fichue musique.

Photographies source La Marseillaise

A lire sur Ecran Bis

07:34 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (5) | Tags : jesus franco | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

11/01/2013

Le sadisme par l'exemple

Plaisir à trois est tourné au même moment que La comtesse perverse en 1974 avec quasiment la même équipe. Mêmes acteurs principaux, production de Robert de Nesle, Gérard Kikoïne au montage, Gérard Brissaud à la photographie, Michel Condo au son, Jesús Franco se réservant les scénarios, aidé pour les dialogues de ce film par Alain Petit qui alterne clichés crus dans les scènes de sexe et jolies variations sur la philosophie sadienne dans les scènes de repas. On retrouve une grande et belle demeure isolée, un coupe adepte du Divin Marquis, une proie innocente après un coup d'essai, un sous sol inquiétant aux éclairages psychédéliques et un mélange détonnant d'érotisme et d'étrange. Versant cinéphile, le scénario mêle des éléments venus de chez Hitchcock et Clouzot via Boileau-Narcejac (Machination, psychiatrie dispositifs voyeuristes) à des réminiscences classiques de House of Wax (L'homme au masque de cire – 1953) d'André de Toth et de Il Mulino delle donne di pietra (Le moulin des supplices - 1960) de Giorgio Ferroni. Au jeu des correspondances, même s'il est peu probable que Brian De Palma ait vu ce film, le dispositif central de Plaisir à trois est étonnamment proche de celui de Body double (1984). Je n'en dit pas plus.

Alice Arno campe donc avec sa féminine assurance la belle Martine Bressac qui sort de clinique psychiatrique après avoir émasculé un amant, geste malheureux. Considérée guérie mais fragile, elle retrouve son époux attentionné, Charles, joué par un Robert Wood plutôt bien cette fois même si sa garde robe ne s'arrange pas. Et le couple de renouer avec ses jeux à base de soumission, fouets et tout l'attirail. Charles propose d'assouvir leurs pulsions en séduisant l'innocente Cécile que campe avec ardeur Tania Busselier. Une trame simple mais ouverte à tous les possibles, surtout pour l'esprit audacieux de Franco.

A ce trio de base s'ajoute quelques magnifiques personnages déviants : Howard Vernon en chauffeur stylé et dévoué (un peu en retrait cette fois, Vernon), l'incroyable Alfred Baillou en Malou, jardinier nain et bossu, étrange faune jouant de la flûte assis dans les arbres, pure créature poétique en adoration devant sa maîtresse, et puis Lina Romay dans un personnage complètement barré, Adèle, une protégée de Martine simple d'esprit qui ne s'exprime que par petits grognements et soupirs. Adèle a sa robe et ses bas filés qui tiennent par des ficelles, elle est le pendant de Malou et partage les jeux et les extases du couple, y compris les morsures du fouets de sa maîtresse. Franco laisse intelligemment de larges zones d'ombre sur Adèle et offre à sa muse un rôle magnifique dont Romay s’acquitte avec talent.

Le film, moins connu, surprend et séduit par son homogénéité et sa beauté formelle. La photographie est particulièrement soignée, jouant sur les teintes chaudes et les ambiances d'intérieur sophistiquées (filtres rouges, compositions orangées, jeu sur les couleurs primaires, vives). Par contraste, les extérieurs sont illuminés de soleil et le jardin des délices de la villa fait pendant au sous-sol angoissant où Martine se livre à sa créativité macabre. Le plus remarquable est la mise en scène des jeux sadiens, en particulier la scène où le couple, assisté par Adèle, observe Cécile se caressant seule dans sa chambre depuis une maison voisine. La température monte et la scène s'intensifie en mettant en jeu voyeurisme, sadisme, soumission et rapports dominants-dominés. Sur une musique un peu étrange, c'est un morceau de bravoure à la progression et au montage virtuose. Par la suite, Franco organise avec beaucoup de soin les variations sur ces rapports (la longue scène de jeu où chacun tour à tour doit se soumettre aux caprices des autres, toutes ces scènes où il y a toujours quelqu'un pour regarder ce que font les autres) et se plaît à les bouleverser jusqu'au final...

Pour la bonne bouche, on gardera les tenues très années 70, les couleurs excentriques, les voiles transparents pour les femmes, les chemises échancrées pour Robert. Et l'on sera indulgent pour quelques défauts habituels, quelques coups de zoom, quelques mises au point hasardeuses et cette difficulté que Franco a de lâcher sa caméra qui l'amène à faire parfois durer certains plans un peu plus longtemps que nécessaire.

Photographies : capture DVD Artus

06:53 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (2) | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

10/01/2013

Le plus joli des gibiers

Dans La comtesse perverse (1974), le comte Zaroff se nomme Ivana qui est jouée par Alice Arno. Elle entretient la tradition en habitant une vaste et étrange demeure sur une île isolée où elle organise la chasse au plus dangereux gibier du monde. Elle aussi expose ses trophées dans son salon et chasse à l'arc. Pour pimenter la sauce, si j'ose ainsi m'exprimer, à l'issue de la chasse, le gibier est proprement rôti puis dégusté « à la plancha ». A vrai dire, il y a aussi un comte Zaroff qui s'appelle Rador et est un époux dévoué joué avec délectation par Howard Vernon, et c'est lui qui officie aux cuisines. Comme nous sommes chez Franco, la proie est lâchée nue dans l'île et la comtesse la poursuit dans le même tout simple appareil.

La vision d'Alice Arno, arc en bandoulière et vêtue d'un simple médaillon entre ses seins généreux, coursant Lina Romay ne portant qu'une paire d'espadrilles, fait partie des incontournables du maître. Et chez Franco, le plaisir de revisiter ses classiques passe par rendre clairement explicite tout ce qui était implicite dans la version de 1932 signée Ernest B. Schoedsack et Irving Pichel, c'est à dire la dimension sexuelle tendance sadique du récit. La chasse excite le couple aristocratique et avant Thanatos, place à Éros. Comte et comtesse se livrent à des jeux à trois avec leurs victimes désignées et plus ou moins consentantes. Et puis avec un réjouissant humour noir, l'on fera déguster à la nouvelle proie une tranche (superbes côtes de bœuf saignantes à point) de celle qui l'a précédée.

Le film est bien construit, s'ouvrant sur l'évasion de Carole recueillie terrorisée par un couple (Robert Wood, maillon faible un peu absent, et Tania Busselier impeccable) qu'elle ignore être les pourvoyeurs des Zaroff en chair fraîche. Flashback explicatif et retour à la case départ pour la pauvre Carole. Puis passage de relais à l'innocente Sylvia, jouée avec une authentique ingénuité par Lina Romay, somptueuse, filmée très nature mais dont le rôle est peu développé. Seconde chasse qui ne s'achèvera pas comme prévu.

La comtesse perverse est un terrain de choix pour Franco qui greffe sur la trame classique son réjouissant mauvais esprit et son érotisme cette fois complètement débridé, époque oblige, qui éclate en images fortes et en dialogues à double sens, savoureux. Plans vertigineux de l’étrange demeure (El Xanadu due à l’architecte Ricardo Bofill) avec cet escalier raide que l'on monte, intérieur rouge sang avec cet escalier en zig-zag que l'on descend, ambiance surréaliste du repas, longs plans de Lina Romay vêtue d'une robe légère à la proue d'une barque, Alice et son arc, la traque dans les hautes herbes. Pourtant, le film déçoit un peu car la mise en scène est irrégulière. L'arrivée sur l'île de Carole est interminable, comme la scène de triolisme avec gros plan sur les fesses d'Howard Vernon (Est-ce bien lui ?). Elle manque de véritable intensité et s'étale complaisamment, inférieure à celle de Plaisir à trois. La chasse en elle-même s'en tient à son idée visuelle mais n'offre aucun développement. Passé l'effet de surprise et l'admiration des courbes des comédiennes, on s'ennuie vite. Franco ne traite pas l’action en elle même, ce qui peut être volontaire, mais du coup on ne frémit guère pour la belle héroïne. Et surtout, le retournement final, outre la piètre prestation de Robert Wood, arrive comme un cheveux sur la soupe, sans (presque) aucune préparation. Peut être conscient du problème, Franco donne le mot de la fin à Vernon pour une réplique... aux petits oignons et termine son film plaisant quand même par un pied de nez.

Photographie ARTE avec article d'Olivier Père

06:22 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (7) | Tags : jesus franco | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

08/01/2013

Le sourire de la Vénus en fourrure

Venus in furs est l'une des œuvres les plus prisées des admirateurs de Franco. Réalisé en 1969 et très vaguement adapté du texte de Sacher-Masoch, le film fait partie d'une période confortable où le réalisateur travaille sous la houlette du producteur Harry Alan Towers. D'où une production assez soignée (malgré les terribles stock-shots du carnaval de Rio) et une jolie distribution internationale et originale qui regroupe le jeune premier américain James Darren (vedette télévisée de Au cœur du temps), Margaret Lee, vedette du cinéma de genre italien, Klaus Kinski dont Franco filme magnifiquement les yeux bleus, la belle chanteuse noire Barbara McNair qui venait de poser pour le magazine Playboy, l'acteur anglais classique Dennis Price et une habituée du cinéaste, Maria Rohm.

Ce qui frappe dans ce film envoûtant, ce sont ses qualités plastiques et sa construction aussi tortueuse que maîtrisée. La photographie de l'italien Angelo Lotti est une pure splendeur psychédélique aux couleurs chaudes. Venus in furs est un film poème musical construit comme un air de jazz, suite de variations et de digressions à partir d'un thème standard. Alternance de moments forts, d'autres plus relâchés, plages de fascination pure, brusques déchirures, solo, violence soudaine, atmosphères paisibles, trompeuses, dérives étranges, languides ou festives. Rio ! Les personnages flottent au cœur de ce dispositif, entre terre et mer, la mer sur laquelle s'ouvre le film, entre deux continents, entre deux lits. Ils dérivent, tentent de reprendre pied, se perdent.

Venus in furs est une histoire de vengeance d'outre tombe, une histoire de fantôme. Sourire de la Vénus en fourrure, goût de l'interdit, du sadomasochisme et du couple mixte (nous sommes en 1969). Sur la plage, un musicien, trompettiste de jazz, découvre le cadavre échoué d'une ravissante femme. Il laisse la bride à ses fantasmes, ceux de cette femme qu'il a croisée et de cette séance perverse dont il a été le témoin. Qui a mal tourné. Jimmy Logan rêve de Wanda, de sa vengeance envers ses tourmenteurs. Mais jusqu'au bout, nous ignorerons quelle aura été sa véritable place, témoin passif, victime ou pur créateur. L'amour de Rita, qui tente de l'ancrer dans la réalité, ne l'empêchera pas de se perdre dans les rivages du rêve. Le récit écrit par Franco, Milo G. Cuccia, Carlo Fadda, Bruno Leder et Malvin Wald aurait été inspiré par une conversation entre Franco et Chet Baker auquel James Darren ressemble physiquement, allure de jeune séducteur. Film libre et pourtant très tenu, bouclé impeccablement sur lui même, Venus in furs est un concentré de l'univers de Franco, irrigué de la musique de Manfred Mann, fascinante expression du fantasme créateur sans les excès des décennies suivantes. Film poème dont je ne vois d'équivalent que dans le très beau La rose de fer (1973) de Jean Rollin.

Photographies source Psychovision et DR

07:33 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (5) | Tags : jesus franco | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

07/01/2013

Une semaine avec Jesùs Franco

L'occasion est trop belle. La sortie du coffret Jesús Franco proposé par les éditions Artus m'a donné envie de consacrer une semaine, textes et images, à ce cinéaste particulier entre tous. D'autant que c'est en évoquant sa découverte que j'avais, en 2004, ouvert ce blog. Loin d'être un spécialiste, comme certains éminents confrères, je n'en ai pas moins l'envie de partager mon enthousiasme pour le cinéma de cet homme passionné et passionnant. Publication de l'ensemble complet sur les Fiches du Cinéma.

Difficile d'appréhender d'un geste, d'un texte, l'œuvre vaste et multiple de Jesús Franco. Le réalisateur espagnol qui fit ses débuts en 1959 avec Tenemos 18 años marche allègrement vers ses 200 films et la première difficulté est de plonger dans cette généreuse abondance. S'y repérer déjà car Jésus Franco travaillant sans sourciller dans les recoins les plus obscurs du cinéma d'exploitation (Zombies, vampires, films avec nazis, films de femmes en prison, érotisme voire pornographie, horreur, fantastique, espionnage, croisements improbables, curieusement pas de western à ma connaissance), a utilisé au gré des circonstances les noms de Jess Franco, Franco Manera, Jess Frank, Robert Zimmerman, Frank Hollman, Clifford Brown, David Khune, James P. Johnson, Charlie Christian, David Tough, Cady Coster, Lennie Hayden, Lulú Laverne et quelques autres. Faire le tri ensuite entre ce qui relève des réalisations purement alimentaires expédiées en quelques jours, les projets plus ambitieux, les films qu'il investit de ses fantasmes iconoclastes et ceux où transparaît son amour des grands mythes du fantastique. Et puis tous ceux qui mélangent tout cela et essayer alors de dégager quelques lignes de force. Vaste tâche mais comme disait le regretté René Goscinny, les ibères sont rudes.

Une mise en scène directe qui intègre naturellement l'étrange, l'onirique, le fantasme, et rejoint en cela un autre prestigieux espagnol, Don Luis Bunuel avec lequel il a partagé l'honneur d'être mis à l'index par l'église catholique. Sa mise en scène correspond à un rapport tout aussi direct au cinéma. Plus que tout, Franco aime filmer, il aime être dans l'action du cinéma, la réalité concrète du plateau, et se moque de ce qu'il y a autour. Sa frénésie de cinéma l'amène parfois à des écarts techniques caractéristiques comme l'utilisation de zooms à outrance, de mises au point hasardeuses et de plans flous.

Le goût des belles femmes faisant de belles choses, les choses en question pouvant aller assez loin sous le regard amoureux de Franco. La présence de ses égéries, Soledad Miranda, Lina Romay et Alice Arno, est encore le meilleur marqueur de son œuvre. Là encore Franco malgré ses démêlés avec la censure est particulièrement direct et filme l'origine du monde en gros plan.

Le goût de la musique, Franco étant lui-même musicien (c'est ainsi qu'il débute dans le cinéma), il a des bandes son surprenantes comme celle de Venus in furs composée par Manfred Mann, film dans lequel Franco apparaît en musicien de jazz. Jazz que l'on retrouve assez souvent dans ses films sans que des compositions plus expérimentales ne le rebutent. Ce goût se double d'idées originales sur le son qui le rattachent de nouveau aux surréalistes comme cette utilisation de cris de volaille omniprésents dans Célestine bonne à tout faire. L'ensemble, en partie dictée par les conditions de tournage des films comme chez les ténors de la Nouvelle Vague, leur donne une atmosphère sonore particulière et décalée. Ayant travaillé avec Orson Welles, Franco a une foi inébranlable dans le cinéma et ne recule devant aucune expérimentation.

Plaisir des acteurs. Si Franco n'est pas un grand directeur d'acteur, il aime à s'entourer d'une troupe fidèle, comptant sur son engagement pour donner vie à ses idées les plus folles. Il aime surtout les personnalités, les trognes, les corps divins ou difformes, les visages inquiétants, sensuels et beaux. Il aime ce qui sort de l'ordinaire. Son univers se construit autour des compositions régulières de Howard Vernon, inoubliable Dr Orloff, du trio féminin Soledad Miranda, Lina Romay et Alice Arno, d'Antonio Mayans, Robert Woods, Tania Busselier, Olivier Mathot, et de quelques autres prisés des spécialistes, mais également sur des acteurs plus renommés au fort tempérament qui apportent avec eux, outre l'argument commercial, d'indéniables références cinéphiles comme Christopher Lee, Mercedes McCambridge, Klaus Kinsky, Rosalba Neri, Helmut Berger, Margaret Lee ou Jean Servais.

Tout ceci crée un monde anarchiste et sensuel, foutraque et paillard, étrange et léger, musical et trivial, assez unique dans l'histoire du cinéma. Comme le revendique un excellent blog dédié au réalisateur, Jésus Franco est un état d'esprit.

L'ensemble de quatre films édité par Artus Films, Venus in furs (1969), La comtesse perverse (1974), Plaisir à trois (1974) et Célestine bonne à tout faire(1974) avec de belles copies et des interventions passionnantes et conséquentes des spécialistes Alain Petit, Jean-Pierre Bouyxou et Jean-François Rauger, constitue une bonne introduction à cet univers. Laissez vous aller...

Les films de Franco en DVD

Photographies : Sources Lausanne underground film and music festival, Breakfast in the ruins et Treasures.

A lire également le Bien nommé Dr Orlof sur Causeur et l'ensemble d'Albin Didon chez Baloonatic, partie 1, partie 2 et partie 3. Pour commencer...

06:41 Publié dans Cinéma, Panthéon | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jesus franco | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

03/01/2013

Accordéons

22:40 Publié dans Cinéma, Panthéon | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : leos carax | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

31/12/2012

2012

Dans les Cahiers du Cinéma de décembre, il y a un excellent dossier sur le cinéma d'auteur. Une réflexion en particulier m'a plu. Celle qui pose la question des images que le cinéma est capable de créer et qui nous restent quand tout est oublié. C'est quelque chose auquel je suis très attaché. Le moment venu, entre deux réveillons, de se tourner vers les films découverts durant l'année, c'est un critère majeur. Alors, 2012, de quoi je me souviens ? Un pied qui se pose sur une terre que l'on croît promise, une fenêtre ouverte sur la nuit de l'aventure, une charge de cavaliers dans les hautes herbes, des demoiselles en détresse, l'enterrement d'un pot d'échappement, des tiroirs de pharmacie, des go-go dancers, la tenue noire de Matthew McConaughey, la robe rouge et noire d'Anne Consigny, une discussion entre limousines, l'arrivée du printemps en un coup de crayon léger... Quelques autres images encore.

Et puis d'autres comme le sourire de Lina Romay, la ligne de Catherine Spaak, Deneuve en Bogart, Fenech dans le bain, l'étreinte finale Clift Robertson et Geneviève Bujold, Joseph Morder dans le bois de Vincennes, un repas dans un routiers, le réveil du commissaire Silvestri, la voix de Philippe Garrel, Maureen O'Hara et John Wayne dans un canapé, et puis chaque seconde de They were expendable.

J'en oublie, ça me reviendra.

Bonne année à tous !

War horse de Steven Spielberg

La pirogue de Moussa Touré

Mud de Jeff Nichols

Ce qu'il restera de nous de Vincent Macaigne

Adieu Berthe (L'enterrement de mémé) de Bruno Podalydès

The ward de John Carpenter

Damsels in distress de Whit Stillman

Go-go Tales d'Abel Ferrara

Killer Joe de William Friedkin

Holy motors de Leos Carax

Ernest et Célestine de Benjamin Renner, Vincent Patar et Stéphane Aubier

Il primo uomo de Gianni Amelio

Vous n'avez encore rien vu d'Alain Resnais

J. Edgar de Clint Eastwood

Room 237de Rodney Ascher

Mais aussi :

Périssable paradis de Gérard Courant

Jaws de Steven Spielberg (reprise)

Obsession de Brain De Palma (reprise)

Lawrence of Arabia de David Lean (reprise)

The wings of the eagle et They were expendable de John Ford

Odd man out de Carol Reed

Le super 8 n'est pas mort, il bande encore de Rémi Lange

Célestine bonne à tout faire de Jésus Franco

La polizia ha le mani legate de Luciano Ercoli

Il bestionede Sergio Corbucci

Photographies : The Walt Disney Company France, Kazak Productions, Studio Canal, Sony Pictures Releasing France, Ad Vitam et Artus Films.

15:28 Publié dans Blog, Cinéma | Lien permanent | Commentaires (8) | ![]() Facebook |