22/05/2011

Cannes jour 6 et fin

Badpakje 46 de Wannes Destoop dans le programme des courts métrages (pas terribles et c'est un euphémisme) et Drive de Nicolas Winding Refn avec Ryan Gosling, le sucesseur de Steve McQueen. S'il est palmé tout à l'heure, vous saurez que c'est ici que vous l'avez lu et que j'en suis bien heureux.

Photographie © Drive Film Holdings, LLC. All rights reserved.

07:00 Publié dans Cinéma, Festival | Lien permanent | Commentaires (9) | Tags : cannes 2011, wannes destoop, nicolas winding refn | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

21/05/2011

Cannes jour 5

Ichimei (Hara-kiri : mort d’un samouraï) de Takashi Miike, remake du film de Masaki Kobyashi, en relief s'il vous plaît.

19:54 Publié dans Cinéma, Festival | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : cannes 2011, takashi miike | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

17/05/2011

Cannes jour 4

Martha Marcy May Marlène de Sean Durkin. Un petit air d'Ornella Muti, non ?

09:21 Publié dans Cinéma, Festival | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : cannes 2011, sean durkin | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

16/05/2011

Cannes jour 3

Bé omid e didar de Mohammad Rasoulof, Les neiges du Kilimandjaro de Robert Guédiguian et Habemus papam de Nanni Moretti, belle journée.

21:14 Publié dans Cinéma, Festival | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cannes 2011, mohammad rasoulof, nanni moretti, robert guédiguian | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

15/05/2011

Cannes jour 2

Miss Bala de Gerardo Naranjo

11:04 Publié dans Cinéma, Festival | Lien permanent | Commentaires (5) | Tags : cannes 2011, gerardo naranjo | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

14/05/2011

La viaccia

Claudia Cardinale et Jean-Paul Belmondo. Jeunes et beaux. Magnétiques et talentueux. En 1961, ils construisent tous deux leur mythe sous la caméra de Mauro Bolognini dans La Viaccia. Le réalisateur lui-même après La notte brava (Les garçons - 1959), Il bell'Antonio (Le bel Antonio – 1960) et La notte balorda (Ça s'est passé à Rome – 1960) clos sa collaboration avec Pier Paolo Pasolini et s'engage dans la voie du film à costume, de ces reconstitutions minutieuses dans la veine de Luchino Visconti qui le passionnent et l'inspirent. Claudia Cardinale a 22 ans, elle a été révélée par Un maledetto imbroglio (Meurtre à l'italienne - 1959) de Pietro Germi qui lui vaut un célèbre article de Pasolini, puis rencontre Visconti, Maselli et Valério Zurlini pour qui elle est La ragazza con la valigia (La fille à la valise) juste avant le film de Bolognini. Elle a déjà tourné pour ce dernier Il bell'Antonio, et travaillera encore avec celui dont elle dit : « Je considère Mauro Bolognini comme un très grand metteur en scène : un homme d'un rare professionnalisme, de goût et d'une grande culture. En outre, il est pour moi un ami sensible et sincère». Bianca dans La Viaccia restera l'un de ses rôles préférés. Jean-Paul Belmondo a 27 ans et n'a pas encore rencontré Philippe de Broca, mais 1960 est sa grande année. Il vient d'incarner le Michel Poiccard de Jean Luc Godard, symbole de la nouvelle vague, et l'Eric Stark de Claude Sautet. Il poursuivra son expérience italienne avec Vittorio De Sica et Alberto Lattuada. A eux deux (mais pas tout seuls), ils incarnent la jeunesse d'un cinéma qui bouscule les traditions établies, l'alliance de la France et de l'Italie, deux pays en pleine fièvre créatrice, deux pays en pleine évolution et dont le cinéma, un certain cinéma, tente de saisir à pleines mains quelque chose de son époque. C'est aussi, à travers les coproductions franco-italiennes l'idée d'un cinéma européen, pas vraiment théorisée mais qui avec le recul n'est pas basé sur le nivellement insipide du plus petit dénominateur commun, mais sur l'alliance de talents au service d'une œuvre. Quelque chose d'un âge d'or.

Lire la suite sur Kinok

Photographie DR

00:31 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : mauro bolognini | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

13/05/2011

Cannes jour 1

We nedd to talk about Kevin de Lynne Ramsay

11:33 Publié dans Cinéma, Festival | Lien permanent | Commentaires (7) | Tags : cannes 2011, lynne ramsay | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

12/05/2011

L'empire du milieu du sud

La question que l'on peut se poser à propos de tout projet de film c'est : Qu'est-ce qui justifie la forme cinématographique ? Qu'est-ce qui fait que le récit, la démarche, l'idée, le besoin d'expression doit absolument passer par le langage propre du cinéma ? Pour les fictions, les multiples glissements entre roman, théâtre, bande dessinée et film posent la question de la spécificité de ce dernier. C'est à dire celle de son utilité. Pour le documentaire, la question se pose en fonction du matériau de départ et de la façon dont il sera agencé. J'aime à penser que Jacques Perrin et Éric Deroo se sont posé de telles questions avec leur film L'empire du milieu du sud. Leur idée de raconter un siècle d'histoire du pays en mêlant images d'archives, prises de vues contemporaines originales et sophistiquées sur les paysages majestueux et éternels, extraits de textes littéraires et poétiques puisés chez les auteurs occidentaux et asiatiques, m'a évoqué dans un premier temps ces gros bouquin luxueux qui pèsent le poids d'un âne mort et que l'on offre dans les grandes occasions. De ces livres au papier glacé qui sont si difficiles à ranger dans une bibliothèque mais qui font très chic sur la table de votre salon. Cette impression est particulièrement forte avec le métrage contemporain, plans fixes en écran large et aux couleurs somptueuses. Photographiées par Éric Deroo, elles ramènent aux revues spécialisées dans le genre. Ce n'est pas une critique, j'aime beaucoup parcourir le National Géographic. Jacques Perrin, à jamais Maxence qui part en perm' à Nantes, est coutumier du fait avec les productions de Microcosmos (1995), Le peuple migrateur (2001) ou Océans (2010). J'imagine donc qu'il s'est posé la question et l'a résolue en prenant la voie d'un poème épique visuel et sonore (il assure lui-même le commentaire uniquement composé des extraits littéraires) qui fait se télescoper avec virtuosité une impressionnante collection d'images du passé et utilisant les images du présent comme autant de poses pour reprendre son souffle. « Je connais l’Asie du sud-est depuis longtemps et je sais bien cette fascination qu’elle exerce sur tous ceux qui y ont séjourné, que ce soit en temps de guerre ou de paix. Le Vietnam est un pays aux doux sortilèges qui a ce pouvoir de souvent rendre attachants, éloquents les propos et évocations de ceux qui y ont passé une partie de leur existence. » dit-il.

Lire la suite sur Kinok

Photographie capture DVD Ed. Montparnasse

00:17 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jacques perrin, Éric deroo, documentaire | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

09/05/2011

Robert Mitchum est mort

Je ne me souviens plus vraiment où j'étais quand j'ai appris la mort de Robert Mitchum début juillet 1997, mais je me souviens de la tristesse. C'était le même sentiment qui revenait à chaque annonce de la disparition de l'un des acteurs merveilleux du grand cinéma classique américain. Et chacune de ces disparitions, au-delà de l'homme ou de la femme, au-delà même de l'artiste, nous ramenait à la perte, depuis longtemps consommée, de ce cinéma là. J'imagine que c'est à cela que font allusion Olivier Babinet et Fred Kihn avec le titre de leur film Robert Mitchum est mort. A moins qu'ils n'aient pensé à leurs acteurs ce qui ne serait guère aimable et une erreur car ils sont tous remarquables. Mais non, j'ai le sarcasme facile et en reste à cette idée de perte d'une forme cinématographique, fortement teintée de nostalgie, qui s'incarne ici dans l'extrait du film fétiche de Franky, Fatal angel, dont il joue la bande son gravée sur 33t jusqu'à apprendre par cœur la scène toute droite issue d'un film noir. La même scène qu'il finit par jouer devant la caméra des étudiants polonais en cinéma grâce à l'intervention énergique d'Arsène son manager.

Lire la suite sur Kinok.

Photographie : © Shellac

13:22 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : olivier babinet, fred kihn | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

01/05/2011

Carnets niçois

Voici deux films qu'il m'est un peu délicat d'aborder parce que j'en suis, à différents niveaux, partie prenante. Pour le premier, Aux Ponchettes (carnet niçois), signé Éric Quéméré en 2009, son scénario avait été présenté vers 2002 à un concours organisé par l'association Regard Indépendant que je préside. Il avait gagné et nous lui avions donné un coup de main, l'été suivant, quand il était venu le tourner à Nice. Les choses de la vie n'étant pas toujours un long fleuve tranquille, le film n'avait jamais été monté. Je l'avais presque oublié et puis, j'ai reçu, en janvier 2010, un DVD. Le film avait trouvé sa forme et nous l'avons depuis montré.

Le second, Carnet de Nice, signé Gérard Courant en 2010, a été réalisé du 19 au 22 novembre au cours de la 12e édition des Rencontres cinéma et vidéo à Nice que nous organisons. Nous y avions invité le réalisateur des fameux Cinématons sur une idée du Dr Orlof (dont le marathon sur cette œuvre gigantesque se poursuit). Le film consacré à Nissa la bella fait partie de la série des carnets filmés et il a été monté dans la foulée. J'ai pu le découvrir dès février.

Les deux films partagent la forme libre du carnet filmé, un certain rythme du regard de celui qui découvre ou retrouve après de longues années une ville étrangère. Un regard qui se pose au gré de la fantaisie, du hasard ou de micro-évènements, qui cherche à préserver la pureté d'un instant tout en donnant une structure à l'ensemble. Ce qui est intéressant, amusant et touchant aussi, c'est le côté neuf de ce regard quand on connait bien, trop bien, l'endroit exploré. Nice, il faut l'avoir vécue. Les deux films commencent de la même façon par une arrivée en train sur le bord de mer. L'œil caméra est collé à la vitre et suit les élégantes courbes du littoral trop fortement urbanisé. Je dirais même défiguré. Mais le visiteur se laisse aller à la fascination de l'étendue méditerranéenne, à l'horizon sur la mer bleue. Ce paysage que j'ai tous les jours sous les yeux quand j'emprunte le même train qui me mène au boulot depuis plus de vingt ans et que je ne vois plus. Enfin presque, il y a toujours des matins superbes qui accrochent l'œil. Mais, et c'est pire, je n'en vois que les défauts. Si je devais tourner une telle scène, je crois que je privilégierais l'arrivée par l'autoroute, l'aberration routière de la région, la cicatrice de la voie rapide, visions qui rivalisent de hideur avec les pires coins du périphérique parisien. Mais Éric Quéméré et Gérard Courant ont les yeux rivés sur le rivage rêvé, sur cette mer que j'évite parfois pendant des semaines.

Je retrouve aussi dans ces deux films l'intérêt pour les parties niçoises les plus anciennes : la vieille ville, le port, la promenade des anglais. Ils recréent sans le vouloir un centre à une ville qui n'en a pas (ou alors plusieurs), lui redonnant une certaine harmonie. Ville fantasmée par des millions de gens, Nice projette l'image d'une ville de cinéma qui n'existe pas. Chez Quéméré, on convoque les fantômes de La baie des anges (1963) de Jacques Demy, de l'inévitable Jean Vigo et de François Truffaut quand il se rend comme en pèlerinage aux studios ex-Victorine, si loin désormais du lieu de tournage de La nuit américaine(1973). Chez Courant, on emprunte la voie de la fantaisie jusqu'à effacer la ville, jusqu'aux abstractions des jeux de lumière sur l'eau et les roches, à la frontière des éléments, jusqu'à retrouver et isoler une beauté désormais réduite à de petites fractions du littoral.

Eric Quéméré : le visage entrevu.

Les deux réalisateurs se rejoignent aussi sur leur rapport au temps qui est pour beaucoup dans l'intérêt de leurs films. Aux Ponchettes (carnet niçois) a bénéficié de la longue durée entre son tournage et son montage final. Il met en scène un personnage venu rechercher les traces des lieux de tournage du film de Demy. Explorant la ville pour dénicher l'hôtel Mimosa où descend le personnage joué par Jeanne Moreau, il enregistre le portrait de la ville en 2003. Or Nice a beaucoup changé en 10 ans et le film devient le témoin involontaire d'un état déjà révolu. Quand il filme par exemple le chantier de rénovation du Palais de la Méditerranée qui n'est alors plus qu'une façade dressée comme un décor, il enregistre sans le savoir la trace d'un état révolu puisque les travaux sont terminés et le palais ouvert depuis longtemps en 2011. Aux Ponchettes est un film sur le retour, sur la recherche du passé (celui familial du narrateur, celui historique de la ville, celui du cinéma) qui devient lui-même trace du passé proche avant de se transformer par le biais d'une fiction (le narrateur tombe amoureux d'un fleuriste et abandonne l'hôtel Mimosa) en ouverture sur l'avenir.

Le film de Gérard Courant, fidèle en cela aux dispositifs du réalisateur, joue sur l'immédiateté. Il enregistre, surtout dans la première partie, des fractions de temps, des moments destinés à devenir des archives. Ce sont les témoins subjectifs du séjour du réalisateur. Une promenade nocturne en temps réel (accélérée, ce qui lui donne, avec le son, un côté jeu vidéo). Le repas avec l'équipe des Rencontres. La présentation de la programmation par Vincent Roussel et votre serviteur, contre champ à sa propre personne (en noir et blanc, ce qui me rend presque regardable). Des fragments de tournage des Cinématons réalisés à l'occasion (5!), ce qui ne sera pas dans le film lui-même, l'instant d'après, quand le réalisateur nous dit que c'est fini. Et presque tout le monde a la même réaction : déjà ?. Ces moments liés aux Rencontres sont pour nous précieux car ils constituent la partie que l'on ne voit pas. Le regard de nos invités, les moments off comme quand on saisi un acteur entre deux prises. Et puis Courant lie ce carnet à l'ensemble de son œuvre via un procédé que l'on retrouve souvent dans ses films : l'utilisation de Cinématons déjà réalisés, juxtaposés (ou ici superposé) à de nouvelles images d'une personne. C'est le cas pour Vincent dans ce film. Carnet de Nices'inscrit ainsi dans la grande geste autobiographique du réalisateur.

Gérard Courant a saisi l'essence de Regard Indépendant

Si Éric Quéméré joue de la fiction, Gérard Courant se laisse aller aux joies de l'expérimentation, fasciné par les motifs des nuages sur la mer et par les jeux de lumière sur les vagues. Bénéficiant d'un jour à l'autre d'un ciel couvert puis d'un soleil d'automne superbe, il s'offre deux séquences contemplatives tendant à l'abstraction, surtout la seconde, rythmées par le son toujours recommencé de l'eau battant le rivage et les rochers. Esquisses à la manière d'un peintre qui croque sur le vif, désir de conserver la trace d'un état d'esprit méditatif, si l'on accepte de se laisser porter, ce sont de longs passages qui incitent soi-même à la rêverie.

Films intimes, Aux Ponchettes et Carnet de Nice ont une circulation qui ne l'est pas moins. Mais à ceux qui seraient curieux de voir, je puis les mettre en contact avec les réalisateurs.

Photographies : captures DVD

Carnet de Nice sur le site de Gérard Courant

18:23 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : gérard courant, Éric quéméré | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

30/04/2011

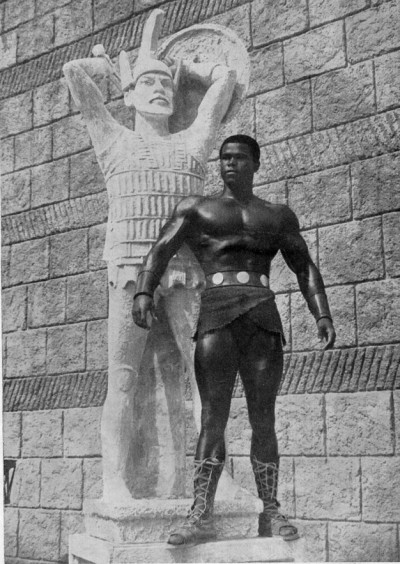

Mort d'un titan, Serge Nubret

Serge Nubret, 1938-2011, inoubliable partenaire du blond Giuliano Gemma dans Arrivano i titani (Les titants - 1962) de Duccio Tessari. Peplum de grande classe, coloré et plein d'humour. Le fameux culturiste y était parfait de force et de décontraction. Nous l'avions aussi croisé chez Boisset, Lautner et Sautet. Photographie source : l'impressionnant blog Black Muscle 1940-1980 (attention les yeux !)

10:54 Publié dans Acteurs, Cinéma | Lien permanent | Commentaires (5) | Tags : serge nubret | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

24/04/2011

Salut à Colette

17:44 Publié dans Actrices, Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : marie-france pisier, françois truffaut | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

23/04/2011

Le chasseur au bord du fleuve

Comme l'a écrit récemment Buster de Balloonatic, publiant le texte de Marguerite Duras sur Night of the hunter (La nuit du chasseur - 1955) de Charles Laughton, « Tout a déjà été dit sur ce film unique à tout point de vue. ». Film particulier s'il en fût, film culte si l'on veut, il me semble intéressant de revenir sur cette idée d'unicité même àprès la découverte d'un autre diamant noir, House by the river, tourné en 1949 par Fritz Lang.

Bénéficiant désormais d'une très belle édition DVD, ce dernier film complète l'une des plus belles filmographies qui soit. L'histoire de House by the river, film négligé, film oublié, quasi perdu puis retrouvé, est désormais connue. Produit par Herbert J. Yates au sein du petit studio Republic, le film bénéficia des conjonctions favorables qui ont fait le charme et la grandeur du système hollywoodien de la grande époque, avant d'en subir les inconvénients. Spécialisé dans la série B et le sérial, Republic pictures, sous la houlette de Yates, s'est offert à l'occasion le Johnny Guitar (1954) de Nicolas Ray, le Macbeth (1950) d'Orson Welles et a permit à John Ford de monter The quiet man (L'homme tranquille – 1952). Yates était néanmoins un producteur classique, n'hésitant pas à imposer sa maîtresse Vera Ralston, à serrer les budgets de ses « danseuses » et à intervenir chaque fois qu'il le jugeait nécessaire. Si c'est lui qui alla chercher Lang traversant alors une période difficile de sa carrière pour mettre en scène House by the river, c'est aussi lui qui resta comme une poule devant un couteau devant le résultat final. Pas de vedette, budget modeste, sombre beauté d'une sombre histoire. La sortie du film fût discrète et l'échec public complet. Lang passa à autre chose comme Rancho Notorious avec Marlène Dietrich et le film tomba dans l'oubli jusqu'aux efforts de Jean-Pierre Rissient qui récupéra une copie 16 mm et de Patrick Brion qui le diffusa au Cinéma de minuit en 1979. Messieurs, merci.

Film noir d'époque (le début du XXe siècle), film de meurtre et d'érotisme, de folie et de culpabilité, c'est par là que l'on rejoindra le film de Charles Laughton. House by the river suit le terrible chemin de Stephen Byrne, écrivain qui n'écrit rien de bon, meurtrier par hasard puis machinateur diabolique quand il implique son frère dans son crime, lui transfère sa culpabilité et s'accomplit comme artiste en couchant sur papier le récit de sa propre aventure. C'est une intrigue parfaite pour Lang qui lui permet de déployer une mise en scène ciselée baignée dans la lumière expressionniste d'Edward J. Cronjager qui avait œuvré dans un style différent avec Lang dix ans avant sur Western Union. Cette lumière qui fait du décor le reflet de l'intériorité du héros taille de gros blocs d'ombres, laisse filtrer de minces faisceaux blancs, fait jouer les éclats brillants sur le fleuve coulant devant la demeure de Byrne et sur le dos du poisson – destin qui jaillit des flots. Le film est traversé de visions éclatantes, de mouvements secs et précis définissants des plans parfaitement limpides. Rarement tuyau d'évacuation aura porté une telle charge érotique. Lang offre des moments beaux à pleurer comme quand il exprime le désir de Byrne, au pied de l'escalier que descend sa servante, scène reprise à l'identique un peu plus tard avec la femme de l'écrivain que celui-ci prend pour le fantôme de celle qu'il a tué. Et la beauté de cette mise en scène, c'est qu'elle ne cherche pas à être belle, mais d'abord à être précise et qu'elle fait appel tant à intelligence qu'à l'imagination, capable aussi de frôler l'aile du fantastique.

C'est dans ce travail du plus beau cinéma que l'ont peut rapprocher Laughton et Lang. Un travail où chaque plan, chaque mouvement est pensé et pesé. C'est sur les motifs et l'imaginaire que l'on peut rapprocher House by the river et Night of the hunter, films frères. Motifs. Motifs de la dérive, association poétique des herbes flottantes et de la chevelure blonde d'Emily, la servante, qui s'échappe du sac dans lequel on a confié son cadavre au courant du fleuve. Une association tout aussi fameuse que celle des herbes flottantes et de la chevelure de Willa Harper, épouse doublement malheureuse, dans la voiture immergée où elle repose après son assassinat. Visions inoubliables. C'est le poisson qui saute chez Lang, témoin du mal à l'œuvre. C'est la grenouille chez Laughton qui regarde passer les enfants à la dérive sur la rivière. La même nature comme témoin. La rivière, le fleuve qui coule devant chez l'écrivain, devant la maison de Rachel Cooper, la vieille dame qui recueille les enfants perdus. Mouvement régulier de l'eau qui rythme les films. Dérive des hommes, lente descente de Byrne dans le crime, marche déterminée du pasteur Powell consumé par le mal. Tous les deux s'enfoncent moralement et on les verra tous les deux s'enliser dans les rivages boueux. Byrne tentant de récupérer le sac contenant le corps de son délit revenu l'accuser. Powell tentant d'attraper les enfants et la poupée précieuse. Cris bestiaux de ces deux hommes. Regards éperdus, résurgence de leur animalité. Dérive vers le fantastique, l'ogre des contes, le loup-garou, le vampire.

Lang renoue avec les films noirs de cette période avec ses manières symboliques, l'expressionnisme de sa période allemande, lui qui a contribué à son invention, avec les Mabuse et les M. Laughton, lui, donne comme consigne à son chef opérateur Stanley Cortez, qui travailla avec Lang sur Secret beyond the door (Le secret derrière la porte – 1948), de s'inspirer de cette école allemande des années 20. Il fait ainsi de son film une sombre étoile filante et solitaire dans le ciel des années 50 américaines et technicolorisées.

Il ne s'agit pas, évidemment, de peser l'un ou l'autre au trébuchet de l'originalité. Simplement souligner la proximité des visions, de conceptions de l'art cinématographique proches, de deux réalisateurs à part, passionnés des mêmes théories, de mêmes esthétiques, travaillant des formes proches. On peut aussi leur rapprocher avec bonheur un autre cinéaste épris lui aussi des figures du mal, de la culpabilité, moraliste hanté par l'enfance et les affres de la création, virtuose du langage propre au cinéma, de la lutte entre l'ombre et la lumière sur l'écran comme dans les cœurs ou les mains. Alfred Hitchcock.

L'article de Marguerite Duras (Cahiers du Cinéma n°312/313, "Les yeux verts", juin 1980) partie 1 et partie 2 sur Balloonatic.

00:22 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (9) | Tags : fritz lang, charles laughton | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

20/04/2011

Mourir ? Plutôt crever !

Approchez, ô vous dont l'œil étincelle, et venez voir ce film encore. Approchez, laissez moi vous rapporter quelques menues réflexions sur celui consacré à « Bob » Siné et réalisé par la belle-fille d'icelui, la réalisatrice Stéphane Mercurio, fille par alliance d'avec la doulce et belle Catherine, mais fille de cœur. Mourir ? Plutôt crever !, tel est le nom et le nom est tel de ce portrait débordant de filiale tendresse qu'elle a consacré à l'admirée figure paternelle. Maurice dit Bob, Sinet dit Siné, dit l'affreux Siné en une complainte plus ancienne, dit encore Siné-Massacre, dit aussi L'enragé aux temps des jacqueries soixante-huitardes, dit également le semeur de zone en les colonnes de Charlie dit-Hebdo, dit le pourfendeur des curés, rabbins, ayatollahs, hommes à képis et soutanes de toutes sortes portant fétiches et uniformes. Et aussi du petit prince Jean dit fils-de-son-père. Oyez cette histoire pleine de bruit et de fureur de l'humoriste aux traits acérés. Voyez ses chats nombreux, ses femmes belles, ses dessins innombrables, ses amis fidèles et ses ennemis acharnés. Écoutez sa musique de prédilection, dite jazz, venue des lointaines contrées, et les rythmes caraïbes au pouvoir langoureux (chachacha). Découvrez au fil des images sa maison ouverte aux quatre vents, l'amour dévoué de sa compagne des jours fastes comme des temps d'épreuves. Sentez la mélancolie du temps qui passe sur une vie si bien remplie et méditez sur ce couple qui s'éloigne d'un doux pas mal assuré vers les dunes bordant l'eau en le festival de Groland. C'est la complainte de Siné.

Le DVD

Le site du film

Par le bon Dr Orlof

Photographie capture DVD Montparnasse

15:06 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : stéphane mercurio | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

18/04/2011

Un homme qui crie

« Et surtout mon corps aussi bien que mon âme, gardez-vous de vous croiser les bras en l'attitude stérile du spectateur, car la vie n'est pas un spectacle, car une mer de douleurs n'est pas un proscenium, car un homme qui crie n'est pas un ours qui danse... » Aimé Cesaire.

Déclassé. Dans Der Letzte Mann (Le Dernier des hommes - 1924) de Friedrich Wilhelm Murnau, le portier à la livrée flamboyante d'un grand hôtel était muté aux toilettes. Dans Un homme qui crie (2010) du réalisateur tchadien Mahamat-Saleh Haroun, c'est Adam (le premier des hommes), ancien champion et maître nageur d'un complexe hôtelier de luxe de Djamena qui est rétrogradé à l'ouverture de la barrière d'entrée. Deux mondes, deux époques, deux pays, mais la même violence sociale, la même humiliation, la même douleur. La condition humaine. Elle se renforce dans le film de Haroun de la dimension d'une tragédie familiale car Adam est remplacé par son fils dans une société où le respect d'une génération à l'autre est un élément fondamental. Elle est rendue aussi plus intense par la présence anxiogène de la guerre civile qui menace les hommes et limite d'autant plus leurs marges de manœuvre. Ainsi le Tchad se débat dans cette guerre civile (ah, cette expression !) depuis des décennies et Mahamat-Saleh Haroun la vit au quotidien. Il filme sous sa menace concrète. Un homme qui crie, réalisé avec l'aide d'une production franco-belgo-burkinabée, est en partie un film sur sa menace perpétuelle et sur la façon dont elle abîme les hommes et ce qu'elle arrive à provoquer entre un père et son fils.

Le DVD

Photographie source Filmosphère

14:41 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : mahamat-saleh haroun | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

06/04/2011

Gratte sur ta mandoline mon petit Marcello

Giallo napoletano connu en son temps (1978) et dans nos contrées sous le titre Mélodie meurtrière est une tentative plaisante et parfois réjouissante du maestro Sergio Corbucci de passer le giallo à la moulinette de son tempérament comique. A la fin des années 70, le genre commence à marquer le pas. Corbucci ne s'y est jamais frotté mais il se lance ici en reprenant tous les éléments de base. Il y a un mystère sordide, des cadavres qui s'empilent (façon de parler parce qu'ils sont tous défenestrés), une belle galerie de coupables potentiels autour d'un personnage amené malgré lui à rechercher la vérité, de ravissantes créatures, une étrange demeure et un inspecteur qui compte les points. L'histoire en quelques mots : un modeste professeur de mandoline, Raffaele Capece, napolitainissime, se retrouve manipulé par un truand pour régler la dette de jeu d'un père inconséquent. Il se trouve précipité dans une danse macabre où il croise une blonde mystérieuse, une beauté brune, Lucia, un célèbre chef d'orchestre et sa compagne cantatrice Elizabeth, un inspecteur milanais, la mystérieuse sœur Angela qui dirige un asile, un couple de gangsters et quelques autres personnages pittoresques dont un chien à trois pattes.

Corbucci annonce la couleur d'entrée. Le générique défile sur deux photographies côte à côte : celle d'Alfred Hitchcock, maître du suspense s'il en fût, et celle de il grande Totó, icône de la comédie all'italiana s'il en est, dont le regard napolitain contemple avec ironie le réalisateur anglais impénétrable. Alliance des contraires, effet de collage, références cinéphiles et populaires, l'image redouble l'idée duelle du titre, giallo pour le genre avec ce qu'il comprend d'imaginaire codifié (la nuit, l'angoisse), napoletano pour l'Italie du sud, ses clichés visuels ( la mer, le soleil) et sa tradition de comédie. La mise en scène de Sergio Corbucci, efficace et précise, décline ces motifs de symétrie, de reflets et d'oppositions. Ce sont Raffaele et le chef d'orchestre qui boitent de concert en avançant dans un couloir (le musicien a eu la poliomyélite, le chef un accident de football ce qui nous vaut un excellent jeu de mot intraduisible), ce sont les deux héroïnes, Lucia et Elizabeth, une blanche et une noire, c'est l'inspecteur milanais qui déteste les gens du sud et doit faire équipe avec Raffaele, c'est la paire de truands, le bavard et l'armoire à glace. Raffaele et son père, ce sont deux maladies différentes, deux caractères opposés et deux acteurs, Marcello Mastroianni et Peppino De Filippo, de deux générations différentes. Depuis longtemps, Corbucci aime les duos mal assortis et les dynamiques comiques qu'ils engendrent. Dans Giallo napoletano, cela fonctionne de façon plutôt enlevée, même si l'on pourra regretter un certain effacement des personnages féminins. Incarnée par Capucine, qui avait déjà joué pour Corbucci dans Bluff (1976), dans le rôle de sœur Angela, et la sublime Ornella Muti en Lucia, ne sont guère employées, même si la seconde bénéficie de quelques beaux portraits (ses yeux, mamma mia !) et d'un plan assez émouvant sur ses cuisses qui bouleverse Raffaele, on le comprend. La très belle Zeudi Araya, chanteuse éthiopienne, a visiblement plus inspiré Corbucci que l'on a connu pourtant plus sensuel. Sa beauté, très fine, très souple, que l'on découvre en un plan évoquant les jeux de miroir de Il mercenario (Le mercenaire– 1969), fait des étincelles, notamment dans ses duos avec Mastroianni quand ils interprètent la chanson Funiculì funiculà, grand classique napolitain, lors de la fête de l'asile.

Ce sont les hommes qui se taillent la part du lion. Il faut dire que Corbucci a réunit ici une distribution exceptionnelle, l'une des plus belles de sa carrière et qu'elle porte littéralement le film. L'équipe d'acteurs offre un panorama de trente ans de comédie italienne. Jouant le père, Peppino De Filippo, dont ce fut le dernier film, vedette des années 50 et 60, a été un partenaire privilégié de Totó, jouant notamment avec lui les comédies réalisées par Corbucci au début des années 60. Renato Pozzetto qui incarne le commissaire est une grande vedette comique des années 70 (il a joué pour Risi, Lattuada, Bolognini, Samperi...) et sera dirigé plusieurs fois par Corbucci. Michel Piccoli en chef d'orchestre apporte la touche française et la référence à la comédie plus satirique, politique, celle de Marco Ferreri. Capucine évoque la comédie américaine et Mastroianni, bien sûr, est l'inimitable Marcello, stradivarius de son temps, qui se régale visiblement de ce personnage très composé, petite moustache, béret français, claudication, accent plus vrai que nature et son air de chien battu. Il faut voir la façon dont il monte les escaliers, poussé par le gorille Albino, la façon dont il tente de désamorcer par l'humour l'angoisse qui l'envahit. Chez Corbucci le grotesque comique peut rapidement virer au drame. Tous les duos de Mastroianni avec ses collègues donnent lieu à des scènes délicieuses aux dialogues percutants, travaillées par Giuseppe Catalano, Elvio Porta et Sabatino Ciuffini qui collaborait régulièrement avec Corbucci depuis dix ans.

Les esprits chagrins pourront, s'ils y tiennent, regretter la scène caricaturale avec le travestit qui ramène à l'énorme passage de Il bianco, il giallo, i nero (Le blanc, le jaune et le noir - 1975) où Corbucci avait déguisé Gemma, Wallach et Milian en filles de saloon. La structure d'ensemble aurait peut être mérité un peu plus de rigueur, mais le rythme compense les légers défauts de la mécanique. Le montage est assuré par Amedeo Salfa que l'on retrouvera aux côtés de Corbucci mais aussi sur le Nostalghia (1983)d'Andrej Tarkovski.

Au jeu des contraintes, Corbucci s'amuse beaucoup avec les clichés napolitains qu'il retourne dramatiquement. Ce sont la mandoline, le soleil et les sérénades. L'instrument est violenté à plusieurs reprises et la musique est, bien malgré elle, l'arme d'un crime. Au Naples solaire des cartes postales, Corbucci et son chef opérateur Luigi Kuvellier (qui avait éclairé le Turin de Profondo rosso (1975) de Dario Argento) préfèrent une ville nocturne, plongée dans la grisaille et surplombée d'un ciel lourd de menaces. Aux demeures éclatantes, il substitue une maison inquiétante, quasi gothique, renfermant comme dans tout giallo qui se respecte, un macabre secret. Là encore, quelques recadrages au zoom peuvent faire tiquer, mais un film italien de l'époque sans zoom, c'est comme un film de Stanley Kubrick sans travelling.

Giallo napoletano m'apparaît au final comme une des réussites de la dernière partie de carrière du maestro Corbucci. Il ne lui manque pas grand chose pour être un film de première importance. Après celui-ci, Corbucci ne reviendra plus sur le mélange des genres et s'en tiendra fidèlement à sa veine comique. Le film est à découvrir, disponible en DVD italien sans les sous-titres et après une projection à la Cinémathèque française en VF (et alors ?!) l'an passé. Le film mériterait une édition digne de ce nom, ce qui devrait être possible au vu des authentiques navets qui partout foisonnent. Je l'attends d'un œil ferme.

Images : capture DVD RAI Cinéma / Titanus

16:08 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (5) | Tags : sergio corbucci | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

04/04/2011

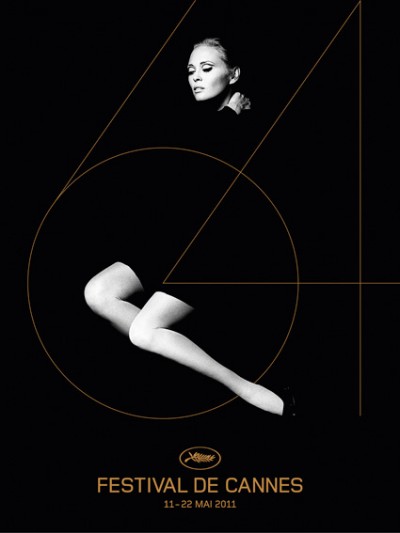

Visuel 2011

Faye Dunaway par Jerry Schatzberg en 1970 (Source Festival de Cannes).

15:21 Publié dans Cinéma, Curiosité | Lien permanent | Commentaires (5) | Tags : cannes 2011, affiche | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

27/03/2011

Ford sous le marronnier (et en librairie numérique)

Des sourires s'éveillèrent en nous, nous étions bien

Sur nos fronts, nous sentions le vent et la pluie

Notre jeunesse revint...

Quand je suis arrivé, il était installé sous le grand marronnier, tapotant avec ardeur sur son ordinateur portable. Concentré malgré le vent d'automne qui faisait voltiger les feuilles roussies, il ne leva même pas la tête quand je le saluait. Je me suis assis sur un antique fauteuil de jardin en osier qui craqua terriblement.

- Salut, j'ai dit.

- 'lut, fit-il.

Malgré le vent, il faisait bon. Le soleil jouait à travers le feuillage doré de l'arbre. J'attirais vers moi la bouteille de pastis et je me servis.

- Tu es sur quoi ?

- Ford. Tu peux prendre cette eau, elle est encore fraîche.

Il désigna d'un signe de tête un broc aux couleurs pétaradantes. Je me servis, humait les arômes de café, de badiane et de fenouil mêlés. Son pastis est excellent, c'est une recette de son beau-père.

- Encore, j'ai dit

- Toujours. Ford, Ford, Ford.

Une rafale fit frissonner l'arbre tout entier. Il se redressa d'un coup et me sourit.

- Voilà, c'est fini.

- J'ai hoché la tête. Il a rempli son verre. Le liquide ambré s'est troublé. J'ai attendu qu'il se décide. Ça n'a pas traîné.

- Tu ne t'es jamais demandé ce que deviennent les articles de ton blog au bout d'un moment ?

- Rien se particulier. Santé ai-je ajouté en trinquant.

- Santé. Bon, ils se perdent dans les limbes d'Internet, voilà.

- Amen.

- Rigole toujours. Ed, le gars de Nightswimming a eu les mêmes réflexions. Et il en a tiré...

Il fit durer le suspense le temps d'une gorgée.

- ... Panoptique.

- Oui j'ai vu, c'est une belle idée.

Il a eu un drôle de mouvement des sourcils.

- J'en ai eu une autre. Je te ressers ?

J'ai acquiescé. Il a rempli nos deux verres. Le vent se faisait plus insistant, mes joues plus rouges.

- Une très vieille idée qui a fait ses preuves et qui s'appelle un livre.

J'ai avancé ma lèvre inférieure en signe d'admiration.

- Tu veux te faire éditer ?

Il s'est renversé en arrière et a eu un large mouvement du bras.

- Non, je n'ai aucune idée de comment faire. A la tienne. Nous sommes à l'ère électronique, je vais faire un livre électronique.

- Un bit-book ? Santé.

- Merci. Donc autant commencer par Ford. Je vais réunir tout ce que j'ai écris sur le sujet, faire un joli pdf et le mettre en vente.

- En vente ?

- Pourquoi non ? Écoute, c'est assez simple. Je vais utiliser la nouvelle fonctionnalité de haut et Fort, les pages. Je vais créer une page librairie et je mettrais mes livres électroniques en téléchargement dessus. Certains payants, d'autres non et vogue la galère. Je commence par Ford et puis j'ai plein d'autres idées. Et puis je m'adresserais à mes lecteurs dans le genre « Lecteur chéri, mon amour » et je leur explique tout ça.

J'ai vidé mon verre.

- En vente ?

- Oui, via un compte Paypal, C'est simple. On me vire un ou deux euros et j'envoie le fichier. Si ça marche, je trouverais un système plus sophistiqué. Je pourrais mettre en ligne les tiens si tu en fais, créer une véritable librairie virtuelle.

Il s'exaltait.

- En vente ? J'ai dit.

Il m'a regardé d'un drôle d'air.

- J'ai peut être un peu forcé la proportion d'alcool.

- Tu crois que quelqu'un va acheter ça ?

Il a eu un sourire apitoyé.

- Tu en reprends un ?

Sur les pistes de John Ford réunit tous les articles écrits sur Inisfree en rapport avec le cinéma de John Ford. Il y a en particulier tous ceux rédigés pour le John Ford blog-a-thon de juin 2006. 113 pages, illustrations, filmographie. 2 €. Rendez vous en page Librairie numérique (en haut à gauche).

23:22 Publié dans Blog, Cinéma | Lien permanent | Commentaires (3) | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

25/03/2011

Irritations printannières

Kubrick

C'est la fête à Stanley Kubrick avec entre autres une exposition à la Cinémathèque Française du 23 mars 2011 au 31 juillet. Pour l'occasion, la revue Trois couleurs publie le guide de l'exposition. C'est plein de très belles photographies et donc un ouvrage tout destiné à un admirateur du cinéaste. Question texte, je n'ai pu me départir d'une certaine gène, pour ne pas dire une gène certaine. Deleuze en édito, Godard et Pauline Kael en incontournables cités. Citation encore d'une provocation que je trouve un peu grossière de Skorecki sur Eyes wide shut (1999). Ailleurs, « Pesante dissertation en trois parties sur le libre arbitre, le film a mal vieillit » nous dit-on sur A clockwork orange (1971). Tiens donc ! Cela n'empêche pas de mettre le film en couverture, pour un mal vieillit... Incidemment j'apprends que 2001 (1968) nous narre la « colonisation de Jupiter », ce qui ne m'avait pas paru évident, et l'on nous laisse entendre que Cruise et Kidman se seraient séparés suite à la « dernière divagation kubrickienne ». Outre que cela ne présente guère d'intérêt, je croyais que c'était parce que Cruise était pénible. Détails, anecdotes me direz-vous, mais quand même ça la fout mal pour parler d'un cinéaste si maniaque. Et puis ces mots qui reviennent, ces mots anglais « une affaire de geeks », « drill instructor », « un LOL féroce » gratiné, les « Vietnam movies ». Comment disait Nanni Moretti ? « Les mots sont importants ». Ils me fatiguent ! Heureusement que c'est richement illustré.

Taylor

Pour une fois que j'achète Libération en kiosques. La couverture est superbe, mais dedans, cela commence par un article collectif qui nous affirme qu'elle a eu une « filmographie d'exception ». Je n'irais pas jusque là. Ce n'est pas non plus Marlène Dietrich. Plus loin, cela se gâte avec toute une théorie sur « Liz Taylor [qui] a incarné à elle toute seule LA brune » avec une « incroyable charge érotique ». Quel manque de tact alors que le cadavre de Jane Russel est encore chaud ! Et comme si Ava Gardner était chauve ! C'est beau l'enthousiasme, mais parfois, il vous mène un peu loin. Ailleurs comme dans l'article du Nouvel Obs en ligne, signé F.F (François Forestier ?), c'est la douche écossaise : « Ses films ? Grands dieux, ils furent d’une insipidité sans fin ». D'accord, il fait ensuite des concession et puis c'est le côté désinvolte du bonhomme mais quand même. Et puis cette curieuse manie retrouvée plusieurs fois de mettre Taylor dans Night of the iguana (La nuit de l'iguane – 1964) de John Huston. C'est Ava Gardner, encore, la pauvre. Taylor était juste venue en visite surveiller son Burton de mari.

C'est peut être l'âge ou le printemps, en ce moment, un rien m'irrite.

17:54 Publié dans Blog, Cinéma | Lien permanent | Commentaires (7) | Tags : stanley kubrick, elizabeth taylor | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

19/03/2011

Very nice ladies

Tandis que le bon Dr Orlof a entrepris la tâche herculéenne de rendre compte des 2347 (au 8 février) Cinematons de Gérard Courant, ce qui lui vaut les interventions passionnantes de certains cinématonés, qu'Édouard de Nightswimming s'est initié avec quatre films et qu'Anna de Goin' to the movies a rendu compte de L'homme des roubines, portrait de Luc Moullet, cinéaste qui nous est cher, je poursuis, à ma démarche de sénateur, hum, ma propre exploration de l'abondante filmographie de Gérard Courant. Et je me suis récemment plongé dans ce pur objet de fascination qu'est She's a very nice lady, datant de 1982 et présenté en son temps à Cannes dans Perspectives du cinéma français.

Courant allie ici deux propositions des deux de la vague, Godard et Truffaut. Que peut le cinéma ? Interrogeait l'un. Le cinéma c'est l'art de faire faire de jolies choses à de jolies femmes avait avancé l'autre. She's a very nice lady propose un voyage pictural, cinéphile et musical sous une forme très proche du mix-vidéo (Était-ce inventé en 1982 ?), mêlant des vues de Kristin Kirkconnel et Doreen Canto filmées en un très beau noir et blanc, super 8, avec un travail expérimental sur l'image vidéo d'un téléviseur diffusant des extraits de Leave her to heaven (Péché mortel - 1945), un film de John M. Stahl mettant en scène la sublime Gene Tierney et accessoirement Cornel Wilde. L'ensemble est encadré d'un prologue et d'un épilogue fonctionnant comme l'ouverture et la fermeture d'un rideau d'opéra, une aube et un crépuscule, ce dernier sur l'étonnante musique de John Addison composée pour le film Reach for the sky (Le vainqueur du ciel – 1956) de Lewis Gilbert. Aux images se superposent une sélection musicale qui provoque une sorte d'hypnose (Du réalisateur comme fakir) avec les rythmes répétitifs de Philip Glass et Brian Eno. D'autres choix incitent à la méditation cinéphile quand Marilyn Monroe entonne, par deux fois, le Kiss qu'elle chante dans Niagara (1953) de Henry Hathaway.

De Kristin Kirkconnel et Doreen Canto, je sais peu de choses. La première est aussi connue sous le nom de Kristin Keating, américaine, mannequin, actrice, on a pu la voir tenir un petit rôle dans le crade mais amusant Steet trash de Jim Munro en 1987. La seconde était alors animatrice de radio, américaine et brune. Elles sont saisies dans le style propre au réalisateur (qui les cinématone dans la foulée) à l'occasion de son séjour New-yorkais en de superbes portraits, longs plans fixes soigneusement composés. Kristin joue avec son chien, tout sourires. Le visage de Doreen s'inscrit dans une lumière solaire, dégageant mystère et sensualité. Noir et blanc purs, vibrants de l'intérieur, moments saisis jusqu'au vertige, temps suspendu jusqu'à ce que l'on en ressente la densité, jusqu'à ce que s'impose la beauté.

Courant joue alors d'effets de collages et de rimes avec le matériau impliquant Gene Tierney. La star des cinéphiles, comme l'avait surnommée je ne sais plus qui. Gene qui séduit à travers son portrait le flic du Laura (1944) d'Otto Preminger. Gene qui incarne l'amour au-delà de la mort dans The gost and mrs Muir (L'aventure de madame Muir - 1947) de Joseph L. Mankievicz. Films sublimes s'il en fut. Purs objets de fascination eux aussi, autrement, portant pourtant une remarquable actrice avec son visage un peu étrange, sa bouche enfantine, son sourire mélancolique et son regard parfois perdu. Dans le film choisi par Gérard Courant, l'un de ses rôles favoris qui lui valu son unique nomination aux Oscars (qu'elle n'eût pas, les cons !), elle y est une femme en proie à l'amour fou cher aux surréalistes, un amour qui la conduit à la folie et au meurtre. A ce film en somptueux Technicolor, Courant fait subir un traitement de choc et d'étonnantes métamorphoses : Image télévisée en noir et blanc, recadrages, filtres colorés façon Warhol, répétitions, effets negatifs, ralentis (évoquant le futur travail de Martin Arnold qui cherche lui aussi au fond des images), scruté dans les sous-titres (anticipant les incrustations de Godard dans Histoire(s) du cinéma), le film de studio est poussé dans ses retranchements, vibrant en surface, dépouillé jusqu'au cœur, le cœur constitutif de l'aura magnétique de la star. Gene Tierney. A jamais. Qui se livre dans l'intensité de l'interminable et érotique baiser, ralentit jusqu'à l'exubérance, avec son partenaire. Ainsi bousculé, le cinéma reste irréductible au visage de cette femme. Que peut-il, alors ? Tout. C'est peut être le sentiment du réalisateur qui fait ainsi se rejoindre dans le même espace de son film Gene soumise aux images modernes et Kristin et Doreen filmées comme hier et comme personne.

Photographie capture DVD Gérard Courant

Chez le bon Dr Orlof

Sur le site de Gérard Courant

22:59 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : gérard courant | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |