03/07/2011

Le lion, sa cage et ses ailes

Montbéliard n'évoquait pour moi jusqu'à présent qu'une savoureuse saucisse. Mais le cinéma et la poésie élargissent le champ de notre connaissance et je sais désormais que la riante cité du Doubs est un bastion de Peugeot avec les usines de Sochaux toutes proches. Voitures, vélos, moulins à cafés et salières design, Montbéliard et Peugeot, c'est comme Clermont-Ferrand et Michelin (tout pour la bagnole), avant que le court-métrage ne vienne renouveler l'image de la ville. Mais ceci est une autre histoire. Restons en à Peugeot, la firme au lion agressif, ses immenses usines, la cage, la chaîne telle qu'on l'a figée dans l'imaginaire collectif de la geste ouvrière ; et ses ailes, les milliers de travailleurs immigrés venus d'Europe du sud et de l'est, du Maghreb et d'ailleurs pour fraiser, sertir, emboutir, peindre, transporter, s'activer sur la machine géante, emblème des fameuses trente glorieuses françaises. Le lion, sa cage et ses ailes. Entre 1975 et 1977, Armand Gatti, Hélène Châtelain et Stéphane Gatti sont venus à Montbéliard avec un projet : faire un film avec les travailleurs migrants du pays, « Un film, le vôtre » disaient les affichettes placardées par Gatti pour solliciter les ouvriers. Un projet dans la lignée du cinéma engagé de cette époque, un cinéma qui se veut autre comme celui du groupe Medvedkine et de Chris Marker, celui du groupe Dziga Vertov et des expériences vidéo de Jean-Godard, celui de Jean-Louis Le Tacon, l'expérience de Gébé et Jacques Doillon avec L'an 01. Un cinéma qui veut changer de forme pour aborder d'autres fonds, montrer ce que l'on ne montre pas d'habitude, donner la parole à ceux maintenus dans le silence. Un cinéma rendu possible par l'émergence de la vidéo légère (toutes choses relatives aujourd'hui). Un cinéma longtemps oublié et opportunément ressortit par les éditions Montparnasse.

Le lion, sa cage et ses ailes, ce sont avec le recul deux objets distincts. Il y a le film – projet politico-artistique basée sur cette idée forme (votre film), un film fait par les ouvriers venus de huit nations différentes. Il y a le film documentaire d'Armand Gatti avec ses images et ses sons, le film du dramaturge, poète, résistant, déporté, réalisateur de L'enclos (1961), journaliste, fils d'un éboueur anarchiste et d'une femme de ménage franciscaine. Les deux films ont la même composition en huit épisodes de durées différentes : Montbéliard, Le premier mai film polonais, Arakha film marocain, L'oncle Salvador film espagnol, La difficulté d'être géorgien film géorgien, La bataille des 3 P film yougoslave, Montbéliard est un verre film italien et La dernière émigration en guise conclusion. Ces deux films ne se rejoignent pas de la même manière, ni aujourd'hui, ni, j'en suis persuadé, à l'époque.

Photographie capture DVD Ed Montparnasse

13:10 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : armand gatti, documentaire | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

12/05/2011

L'empire du milieu du sud

La question que l'on peut se poser à propos de tout projet de film c'est : Qu'est-ce qui justifie la forme cinématographique ? Qu'est-ce qui fait que le récit, la démarche, l'idée, le besoin d'expression doit absolument passer par le langage propre du cinéma ? Pour les fictions, les multiples glissements entre roman, théâtre, bande dessinée et film posent la question de la spécificité de ce dernier. C'est à dire celle de son utilité. Pour le documentaire, la question se pose en fonction du matériau de départ et de la façon dont il sera agencé. J'aime à penser que Jacques Perrin et Éric Deroo se sont posé de telles questions avec leur film L'empire du milieu du sud. Leur idée de raconter un siècle d'histoire du pays en mêlant images d'archives, prises de vues contemporaines originales et sophistiquées sur les paysages majestueux et éternels, extraits de textes littéraires et poétiques puisés chez les auteurs occidentaux et asiatiques, m'a évoqué dans un premier temps ces gros bouquin luxueux qui pèsent le poids d'un âne mort et que l'on offre dans les grandes occasions. De ces livres au papier glacé qui sont si difficiles à ranger dans une bibliothèque mais qui font très chic sur la table de votre salon. Cette impression est particulièrement forte avec le métrage contemporain, plans fixes en écran large et aux couleurs somptueuses. Photographiées par Éric Deroo, elles ramènent aux revues spécialisées dans le genre. Ce n'est pas une critique, j'aime beaucoup parcourir le National Géographic. Jacques Perrin, à jamais Maxence qui part en perm' à Nantes, est coutumier du fait avec les productions de Microcosmos (1995), Le peuple migrateur (2001) ou Océans (2010). J'imagine donc qu'il s'est posé la question et l'a résolue en prenant la voie d'un poème épique visuel et sonore (il assure lui-même le commentaire uniquement composé des extraits littéraires) qui fait se télescoper avec virtuosité une impressionnante collection d'images du passé et utilisant les images du présent comme autant de poses pour reprendre son souffle. « Je connais l’Asie du sud-est depuis longtemps et je sais bien cette fascination qu’elle exerce sur tous ceux qui y ont séjourné, que ce soit en temps de guerre ou de paix. Le Vietnam est un pays aux doux sortilèges qui a ce pouvoir de souvent rendre attachants, éloquents les propos et évocations de ceux qui y ont passé une partie de leur existence. » dit-il.

Lire la suite sur Kinok

Photographie capture DVD Ed. Montparnasse

00:17 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jacques perrin, Éric deroo, documentaire | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

13/01/2010

Chomsky et Cie

Je dois commencer par avouer ma perplexité devant le documentaire de Olivier Azam et Daniel Mermet consacré à Noam Chomsky. Il est présenté ici dans un joli ensemble comprenant plusieurs petits documentaires complémentaires et une seconde partie tournée en avril 2009 intitulée Chomsky et le pouvoir. Par quel bout le prendre ? Peut-on s'en tenir au film seul, tel qu'il a été exploité en salles en 2008, ou bien faut-t'il considérer l'ensemble du matériel proposé ici, puzzle qui se complète et se répond ? Le principe même de Chomsky et le pouvoir, construit à partir de questions posées lors des débats organisés autour du premier film est révélateur des manques du premier film et m'incite à aborder l'ensemble comme un tout.

Mon principal handicap, c'est que de Noam Chomsky, je ne connaissais que le nom. J'ai peut être lu un de ses textes dans Le Monde diplomatique du temps où je l'achetais, mais j'ai oublié. Chomsky est pour moi Terra Incognita. Le film est-il un bon moyen pour découvrir l'univers du penseur ? Hésitation. Chomsky & Cie semble avoir du mal à se fixer un but clair. Construit autour du reportage radio réalisé par Giv Anquetil et Daniel Mermet pour la fameuse émission Là-bas si j’y suis diffusée sur France Inter, le film se compose d'entretiens avec Noam Chomsky mais aussi avec Normand Baillargeon, professeur en sciences de l'éducation à l'université du Québec de Montréal et Jean Bricmont, professeur de physique théorique à l'université catholique de Louvain (auteur du Petit cours d'autodéfense intellectuelle). Le film se divise en chapitres reliés par l'idée de voyage (plans de routes et de villes qui défilent depuis l'intérieur d'une voiture). Une idée simple, pas très originale, mais qui colle bien avec le principe de l'émission de Mermet : aller voir. Régulièrement, des précisions sont données par des textes qui s'inscrivent sur l'écran, procédé allégé par l'humour des textes, un humour qui par ailleurs baigne l'ensemble du film, cet humour élégant de l'émission qui tempère un fond assez sombre. Enfin Chomsky & Cie s'ouvre et se referme sur des images du pic du Canigou dans les Pyrénées, métaphore montagnarde de la difficulté des luttes sociales. Tout ceci entend donner un cadre et un rythme à un ensemble quelque peu éclaté.

Lire la suite sur Kinok

18:18 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : noam chomsky, daniel mermet, olivier azam, documentaire | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

16/12/2008

L'enfer du pouvoir

Et voici ma nouvelle chronique pour le site Kinok. Un documentaire en quatre parties diffusé récemment sur ARTE et qui sont en coffret DVD, L'enfer de Matignon de Raphaëlle Bacqué et Philippe Kohly.

Parlant des hommes politiques, ma grand-mère disait souvent : « Si la soupe n'était pas bonne, ils n'y reviendraient pas ». L'enfer de Matignon de Raphaëlle Bacqué et Philippe Kohly est en quelque sorte une plongée (autrement subtile) dans cette soupe à travers les portraits croisés de douze des premiers ministres ayant officié ces quarante dernières années. De Pierre Messmer à François Fillon, tous ont accepté de témoigner. Manquent à l'appel Jacques Chirac (écarté pour être devenu président, ce qui se discute) et Pierre Bérégovoy qui s'est suicidé en 1993 et dont l'ombre plane sur tout le film. De fait, la galerie est impressionnante et restera unique, Pierre Messmer et Raymond Barre étant aujourd'hui décédés. Le projet de Raphaëlle Bacqué, journaliste politique au journal Le Monde a d'abord donné un livre publié aux éditions Albin Michel puis avec la collaboration de Philippe Kohly, ce documentaire en quatre parties : L'antichambre, Le bureau, Les couloirs et Le vestibule.

11:38 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : raphaëlle bacqué, philippe kohly, documentaire | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

28/06/2008

Cannes 2008 : Deux amis

Laszlo Kovacs, c'est l'Amérique nostalgique de The last movie, Paper Moon (La barbe à papa), What's up doc (On s'fait la valise docteur ?) et Nickelodéon de Peter Bogdanovich. Ce sont les cabarets et le studio de New-York, New-York de Martin Scorcese. Ce sont les champs de pétrole de Five easy pieces de Bob Rafelson. C'est le visage de Jessica Lange dans Frances de Graeme Clifford.

Vilmos Zsigmond, c'est la rivière de Deliverance de John Boorman. Ce sont les paysages de Scarecrow (L'épouvantail) de Jerry Schatzberg. C'est Elliot Gould dans The long Goodbye (Le privé) de Robert Altman. Ce sont les pastels d'Obsession de Brian de Palma. Ce sont les extraordinaires photographies de deux films majeurs, The deer hunter (Voyage au bout de l'enfer) et Heaven's gate (La porte du paradis) de Michael Cimino. On a tendance à beaucoup parler du travail de Terrence Malik avec ses chefs opérateurs, particulièrement Nestor Almendros sur Days of Heaven (Les moissons du ciel – 1978), mais celui de Zsigmond sur le film de Cimino me semble un aboutissement, la somme de toute l'ambition et de toute la beauté du cinéma américain de cette décennie. Et puis Zsigmond, c'est pour moi le premier chef opérateur de Steven Spielberg, son collaborateur sur Sugarland express en 1974 puis surtout et de façon marquante, l'homme de Close encounters of the third kind (Rencontres du troisième type) en 1978. A ce que j'ai compris, ça ne s'est pas très bien passé sur le tournage même si au bout du compte Zsigmond aura l'oscar pour la photographie du film. Mais outre les qualités plastiques et novatrices de son travail, il me semble que le style de Zsigmond a profondément influencé l'imaginaire de Spielberg, portant sa marque jusqu'au milieu des années 90 et la collaboration avec Janusz Kaminski. Étonnante l'influence à nouveau déterminante de l'apport extérieur sur le cinéma américain.

Le film de Chressanthis parcours ces deux carrières magnifiques et parallèles. Bien construit, précis, et malgré quelques effets inutiles et agaçants, il se concentre sur les oeuvres. Les nombreux extraits donnent l'envie de la découverte et de la redécouverte. Je me suis rendu compte par exemple que je ne connaissais de l'oeuvre de Peter Bogdanovich, fordien émérite, que le très moyen Mask. Le noir et blanc et les plans en profondeur de Paper moon m'ont ravi et j'ai immédiatement comblé ce trou dans ma filmothèque. Le fil rouge du documentaire reste malgré tout cette belle histoire d'amitié. Les deux hommes n'ont cessé de s'estimer et de travailler ensemble, notamment sur la formation de jeunes chefs opérateurs en Hongrie après la chute du mur. Kovacs est mort en 2007. Zsigmond a continué de fêter son anniversaire.

Un entretien avec Vilmos Zsigmond

Photographies : Moviemaker et Einsiders

09:11 Publié dans Festival | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : laszlo kovacs, vilmos zsigmond, documentaire, cannes 2008, james chressanthis | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

19/02/2008

Ami, entends-tu ?

Cela fait une éternité que je n'avais pas eu envie de voir quelque chose à la télévision. Je me suis collé hier soir devant le petit poste de ma compagne pour découvrir le docu-fiction Vivre libre ou mourir de Christophe Nick et Andrew Bampfield . J'étais intrigué par cette forme qui mêle documentaire et fiction, que je connais mal mais qui se pratique beaucoup aujourd'hui. J'étais aussi séduit par son approche qui se veut à mi-chemin entre le mythe gaullien de la France résistante et, comme le dit le réalisateur Christophe Nick « [le] travail de déconstruction, parfois salutaire, mais qui a finalement abouti à une vision tout aussi tronquée de la réalité : des Français attentistes ou collabos, les « résistants de la dernière heure» , etc. C'est la victoire de Louis-Ferdinand Céline : tout le monde est veule, tout le monde est nul ».

J'avoue avoir été impressionné par la force de cette oeuvre. J'y ai retrouvé les accents de films comme La Marseillaise de Jean Renoir ou certaines oeuvres de John Ford, quand se mêlent les gestes de l'engagement quotidien d'hommes ordinaires au souffle de la grande Histoire. Les grandes étapes sont décrites avec précision, des premiers journaux clandestins aux mouvements communistes, de Jean Moulin aux grands maquis de 1943-1944. Rien n'est minimisé, du pétainisme, de la collaboration et de la milice, mais le documentaire fait ressortir les mille gestes minuscules venus constituer, reconstituer plutôt, un état d'esprit. Le rythme est soutenu, glissant parfois très vite sur des faits marquants mais assez connus par ailleurs (le Vercors par exemple), mais l'essentiel ressort avec puissance : la renaissance d'un sentiment républicain authentique auquel le pays, humilié, traumatisé par la défaite, cédant à certains démons, va finir par adhérer à nouveau largement. Et donner corps au triomphe de De Gaulle à la Libération.

Le grand moment de ce film, c'est la séquence d'Oyonnax. Le 11 novembre 1943, les maquisards de l'Ain décident de fêter la victoire de 1918 par un coup que l'on peut qualifier de médiatique et surtout d'un culot inouï. Trompant la vigilance des allemands, neutralisant les gendarmes et policiers de la ville d'Oyonnax, ils organisent un défilé dans les rues de la ville et une dépose de gerbe, en forme de croix de Lorraine, sur le monument aux morts. Impeccablement organisée, l'opération est un succès et révèle aussi une population acquise qui accueille les troupes « libres » avec surprise puis enthousiasme et fierté. Marc Jaboulay, fils de l'un des organisateurs est présent avec une petite caméra et une bobine de moins de trois minutes. Il filme le départ des maquisards, le défilé et le dépôt de la gerbe. Des images simples, essentielles. Le film partira à Londres et convaincra, nous dit-on, Churchill de débloquer les parachutages d'armes à la Résistance. Ce court métrage capte quelque chose de rare et de très émouvant : l'Histoire en train de basculer. Lorsque les troupes entrent dans la ville, il y a quelques dizaines de spectateurs, sans doutes incrédules. On sent le poids du silence sur ce film muet. Puis sur la droite, deux personnes commencent à applaudir, puis d'autres. C'est le moment exact où la population se révèle solidaire des maquisards, où le pays montre symboliquement qu'il n'est pas, n'est plus pétainiste, mais attend sa délivrance de l'intérieur. C'est beau comme la lutte des hymnes dans Casablanca. Comme l'enterrement de la prostituée dans The sun shines bright (Le soleil brille pour tout le monde). Le documentaire alterne ces images incroyables avec une reconstitution précise dont le son et un montage habile donnent une unité abolissant le temps pour donner à ressentir l'émotion du moment.

Il serait facile d'ironiser là-dessus. Mais j'avais plutôt des larmes de rage aux paupières quand le film rappelle pour conclure les ambitions politiques du Conseil National de la Résistance : République, laïcité, égalité, démocratie économique et sociale, un ensemble de principes qui ont mené son action et qui incarnaient son espoir. Aujourd'hui, avec arrogance et suffisance, certains ont entrepris de démolir méthodiquement cet héritage tout en voulant nous donner des leçons de mémoire. Un beau sujet de méditation pour les élèves de 10 ans.

Le site de la série

Le film complet du 11 novembre à Oyonnax

23:25 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (5) | Tags : Christophe Nick, documentaire, Andrew Bampfield | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

16/03/2007

L'entretien avec le grand homme

On commence par voir des films. De plus en plus. Puis on parle des films. Puis on lit des revues, des livres, des études sur les films et le cinéma. Puis l'on réfléchi sur les films et le cinéma. Et l'on commence à écrire sur les films et le cinéma. Et l'on sort les grands mots et les grandes théories. Et puis l'on disserte, on critique, on analyse. Et puis on tombe sur (ou l'on retrouve) cet entretien avec John Ford réalisé en 1971 par Peter Bogdanovich.

Traduction (personnelle je vous préviens)

Ford : Allez, action

Bogdanovich : M Ford, j'ai remarqué que votre vision de l'Ouest était devenue de plus en plus triste et mélancolique... Si l'on compare Wagonmaster (Le convoi des braves) à The man who shot Liberty Valance (L'homme qui tua Liberty Valance) ?

Ford : Non.

Bogdanovich : Etes vous conscient de ce changement de ton ?

Ford : Non.

Bogdanovich : Maintenant que j'en parle, y-a t'il quelque chose de vous souhaiteriez dire à ce sujet ?

Ford : Je ne sais pas de quoi vous parlez.

Bogdanovich : Puis-je vous demander quels aspects particuliers du western vous plaisent, depuis le début ?

Ford : Je ne sais pas.

Bogdanovich : Etes vous d'accord que le sujet de Fort Apache (Le massacre de Fort Apache), c'est que la tradition militaire est plus importante que l'individu ?

Ford : Coupez !

06:40 Publié dans Réalisateur | Lien permanent | Commentaires (6) | Tags : John Ford, Peter Bogdanovitch, entretien, documentaire | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

31/05/2006

Cannes (5)

Ford, Ford, Ford.

C'était le cri du coeur en forme de boutade d'Orson Welles qui nous a été rappelé par Peter Bogdanovitch sur la scène de la salle Bunuel. A la question : « Quels sont les cinéastes que vous admirez », il avait répondu : « Les grands maîtres du passé, c'est à dire John Ford, John Ford et John Ford ». Impossible pour moi de manquer le documentaire de Sam Pollard, John Ford / John Wayne : The filmmaker and the legend. Ford est toujours très présent pour moi, et j'ai l'impression qu'il continue d'alimenter les imaginaires et les réflexions de nos contemporains. Ainsi, après Spielberg dans Munich, c'est Alain Etchegoyen qui cite L'homme qui tua Liberty Valance dans une chronique consacrée au courage politique publiée dans le Figaro. Bref, si je n'ai rien appris de fondamentalement nouveau dans le film de Pollard, il a l'intérêt d'envisager la carrière de Ford à travers se relation avec son acteur de prédilection, John Wayne. 13 films ensembles, une collaboration aussi riche et dense que celles de Léaud avec Truffaut, Mastroianni avec Fellini ou Huppert avec Chabrol. Le film montre bien comment Ford a fait, progressivement, avec nombre d'hésitations, de Wayne son alter-ego bien plus que Fonda. On voit la complexité des rapports entre les deux hommes et leurs contradictions devenir le moteur d'oeuvres uniques. Ford, démocrate, ardent défenseur du New Deal, courageux, engagé dans les services secrets, alcoolique, autoritaire, cassant, pénible sans doute, poète à coup sûr ; et Wayne, très à droite, marqué par son image patriotique, qui ne porta jamais l'uniforme, mais encaissant sans broncher, gentil sur les plateaux comme le rappelle avec humour Mark Rydell, très pro, finalement simple et naturellement un très grand comédien (Moullet a bien raison). Et Ford qui sait faire porter à Wayne le poids trop lourd pour lui de ses interrogations, qui en fait son double dans des oeuvres aussi complexes que La chevauchée fantastique, Le massacre de Fort Apache, La Prisonnière du désert et ... Valance. Ford qui finira par retrouver les positions de Wayne sur la fin de sa vie alors que le « Duke » va à la rencontre des étudiants contestataires de Harvard avec beaucoup d'humour.

Un seul reproche, l'oubli sans doute volontaire des films les moins connus qui me semblent pourtant enrichir la thèse de Pollard. Dans The long voyage, Wayne y est clairement un jeune homme (à près de quarante ans) constamment sous la protection de ses aînés. Sa création de Robert M. Hightower dans Le fils du désert préfigure celle d'Ethan Edwards. L'aigle vole au soleil, outre que Ford y fait jouer son propre personnage par Ward Bond, est une réflexion subtile sur le couple (une fois encore Wayne et Maureen O'Hara) et la dévotion à la patrie. Les Cavaliers et Rio Grande sont deux films d'aventures qui posent aussi la question de l'unité du pays et dans lesquels Wayne est toujours le nordiste, le progressiste dont le sens du sacrifice passe avant tout, y compris la famille. La plupart des acteurs de cette épopée artistique sont aujourd'hui disparus et le film, narré par Sidney Pollack, donne la part belle aux critiques et aux cinéastes admirateurs (Bogdanovitch, Scorcese, Milius, Rydell) avec un joli sens de l'équilibre quand l'un d'eux (un critique) avoue sa détestation de l'Homme tranquille. Tant pis pour lui, je reste un indéfectible d'Innisfree.

00:00 Publié dans Festival | Lien permanent | Commentaires (5) | Tags : John Ford, Cannes 2006, documentaire, Sam Pollard | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

29/04/2006

Valérie Mrejen et Pork and milk

De Valérie Mrejen, je suis tenté d'écrire qu'elle est une artiste de proximité. Artiste parce que, romancière, plasticienne, vidéaste, photographe, cinéaste, elle ne saurait se réduire à une discipline unique mais construit son oeuvre de multiples façons, les unes répondant aux autres ce qui donne à l'ensemble cohérence et unité. Proximité parce que ce qui intéresse Valérie Mrejen est, plus que l'intime, ce qui est proche des gens, ce qui fait leur quotidien, l'essence de leur vie de tous les jours. La première oeuvre que j'ai vue d'elle, c'était Chamonix, un court métrage composé de souvenirs personnels de connaissances racontés plus que rejoués par des comédiens. Le film, qui a eu une belle carrière, était né à partir d'une série Portraits filmés qui trouvait son prolongement dans un système d'installations vidéo. Manufrance, un court métrage de 2005, est construit à partir d'images du catalogue Manufrance des années 70. Dans ses récits, si l'on peut leur attribuer ce qualificatif, elle prend pour sujet son grand père (Mon grand-père), un ex-compagnon (l'Agrume) ou son père (Eau sauvage). Ces textes sont des suites de notations, de réflexions, souvent ordinaires, triviales, petits paragraphes centrés sur des riens. Elle raconte encore, dans la préface à Trois quartiers qui regroupe les trois textes précédents, comment elle a travaillé autour de gâteaux d'anniversaire pour un projet d'école. Autant d'exemples de ses centres d'intérêt comme de sa méthode. Valérie Mrejen s'efface derrière ses sujets, privilégie les plans fixes, les cadrages frontaux, les phrases condensées, le ton descriptif. Elle recherche l'essentiel dans ce qui semble anodin. Quotidien donc. L'émotion vient de cet effet de proximité engendré par le dispositif et l'empathie ainsi créée. Car derrière souvenirs et gâteaux d'anniversaires, à travers les récits et les conversations banales, c'est une vaste réflexion sur la communication entre les êtres qui se construit. Communication entre générations, entre sexes, entre communautés, avec toutes les difficultés et les incompréhensions du monde moderne.

Il y a un an, je vous avais parlé de Pork and milk que j'avais découvert avec ravissement au festival de Caen. Mystères de la distribution, le film vient de sortir en salles et simultanément aux édition Allia en livre et DVD. Le texte raconte la genèse et le tournage du film. Il est proposé en français, allemand, hébreux et anglais. Pork and milk ce sont le porc et le lait, deux tabous essentiels de la religion juive. Le film suit le parcours de dix d'israéliens, un jeune soldat, un acteur, un couple, un cuisinier, une joueuse de rugby... qui issus du milieu religieux juif radical, ont tous un jour rompu avec lui pour devenir des laïques. Le film est le prolongement d'un court intitulé Dieu qui questionnait la foi. Comme l'explique le film, en hébreux, entrer en religion se dit « aller vers la réponse » et la quitter se dit « aller vers la question ». Nous suivons donc l'itinéraire de vie de ceux qui ont choisi d'aller vers la question, remettant en cause l'éducation traditionnelle donnée mais aussi les liens avec la communauté et la famille. Des liens qui apparaissent très forts et douloureux à rompre.

Fidèle à son style et son éthique, Valérie Mrejen explique avoir renoncé à donner des listes de questions pour ne pas orienter les récits, mais a laissé s'exprimer les différents protagonistes, les filmant sans affection, frontalement, souvent dans leur environnement. Une exception qui ouvre le film, Shlomi, le jeune soldat ayant refusé d'être filmé de face, il est dessiné à travers une épaule, une nuque, le bouton de sa veste. Ce qui est mis en avant, ce sont les voix et les récits. Des récits ou transparaît, au delà du rapport à la religion évoqué avec finesse, la difficulté d'être au monde et d'être relié aux autres. Ces gens parlent de leurs parents, de leurs frères et soeur, de leurs amis avec lesquels rompre avec la religion signifiait aussi rompre avec eux. Les histoires prennent parfois un tour saisissant comme cette interdiction de regarder un arc-en-ciel (il paraît que ça annonce le déluge) qui déclenche une prise de conscience, ou cette réflexion finale de David (je crois) qui se rend compte qu'en termes de tolérance, ses amis laïques sont finalement plus intégriste qu'il ne l'était. Petit à petit, avec force, le film montre combien la religion (toutes les religions) est composée de tabou, d'interdits, de bornes, de réactions obscurantistes et engendre in fine l'intolérance et l'aliénation. A écouter ces gens parler, on a parfois l'impression d'anciens drogués, d'anciens alcooliques. Souvent, suivant l'actualité et particulièrement lors de l'histoire des caricatures, je me demande : « Sommes nous dans un mouvement vers des religions plus dures, plus intolérantes ? Est-ce que l'on pourra faire le chemin inverse ? Où sont les nouveaux laïques ? ». Valérie Mrejen dans Pork and milk nous en présente quelques uns. Ca fait du bien.

Photographies : © Documentaire sur Grand Ecran

Pistes :

Un portrait dans l'Humanité

Un texte de Vincent Dieutre

Exposition, biblio et filmographie

Un extrait de l'Agrume sur Pleutil

Critique et extraits d'eau sauvage sur Pleutil

Critique et photographies sur Objectif Cinéma

Pour se procurer les oeuvres : la boutique

19:25 Publié dans Film | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : valérie mrejen, documentaire | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

11/10/2005

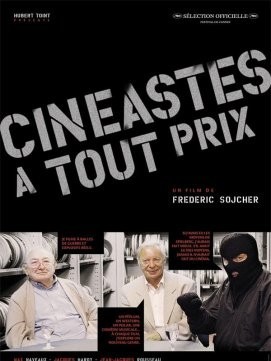

Cinéastes à tout prix

Un projectionniste, (Max Naveaux), un professeur de Lycée (Jacques Hardy) et un ouvrier maçon (Jean-Jacques Rousseau, c'est son vrai nom) tournent en Belgique des longs métrages, sans moyens. Leurs équipes et leurs acteurs sont non professionnels. Ils rendent le réel délirant. Leurs films sont stupéfiants.

Celui-ci, je suis vraiment content de l'avoir pour les Rencontres. J'ai découvert ce film lors d'une soirée mémorable à Cannes en 2004. Benoît Poelvoorde, alors membre du jury et qui avait soutenu le film, était venu en traînant Tsui Hark avec lui. Les trois cinéastes du dimanche étaient là avec leur « biographe ». Ce fut un joli moment, drôle et émouvant.

Je ne pouvais pas manquer un film avec un titre pareil, me reconnaissant largement dans cette formulation. Réunir un groupe de copains, emprunter du matériel à droite et à gauche. Tourner en pleine liberté, sans règle ni contrainte. Essayer de retrouver le cinéma que l’on aime avec ses maigres moyens. Nous avons tous connu ces situations, partagé la même passion, celle qui n’a pas la patience d’attendre les aides hypothétiques de la Région ou du CNC. Frédéric Sojcher a fait son film sur trois de ces cinglés de cinéma, trois portraits de réalisateurs belges qui ont valeur universelle. Jacques Hardy, Max Naveau et Jean-Jacques Rousseau ont voué leur vie, leur temps et leur argent à construire des œuvres improbables, ignorées du public, mais qui leur sont aussi indispensables que de respirer.

Sojcher approche ses réalisateurs comme de véritables professionnels, évitant le principal écueil : la moquerie. Si les premiers extraits et certaines déclarations font sourire (Ah !, le travelling « à la Kubrick »), leur foi et leur ténacité forcent le respect et mettent le spectateur dans la poche des lascars.

Jean-Jacques Rousseau : " Si j'avais eu les moyens de Spielberg, j'aurais fait mieux. S'il avait eu mes moyens, jamais il n'aurait fait du cinéma. "

Le film arrive à cerner le soupçon de grandeur qui habite l’artiste le plus modeste, quelque chose de profondément humain. La réalisation d’un rêve qui a à voir avec l’enfance. Lorsque l’on suit le casting sauvage de Rousseau sur un marché, on rit beaucoup, mais la sincérité, l’énergie et les réactions des acteurs potentiels emballent. On pense au quart d’heure de célébrité qu’Andy Warhol promet à chacun. On se souvient aussi de la façon dont choisissaient leurs acteurs Fellini, Welles, Léone ou encore Bresson. La même envie de filmer un être humain, le même désir d’un visage, d’un corps, la même idée d’un cinéaste. Le reste est une question de talent et de moyens. De même quand Max Naveaux explique : " Je filme à balles de guerre et explosifs réels ", qu’il nous montre le matériel qui lui permettait de développer et monter ses films chez lui, on se rappelle l’essence artisanale de cet art. Un brin inconscient Max, mais tellement exigeant.

Jacques Hardy : " Un péplum, un western, un polar, une comédie musicale¿ A chaque film, j'explore un nouveau genre. "

L’amateur est étymologiquement « celui qui aime ». Il faut découvrir les trois amateurs de Frédéric Sojcher et vous ne regretterez pas d’avoir fait leur connaissance. Si vous êtes sur Nice, ce sera la mercredi 26 octobre à 21h30, Théâtre Trimages.

11:05 Publié dans Film | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : Documentaire, Frédéric Sojcher | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |