17/03/2011

Affreux, sales et méchants

Je ne me souviens plus qui avait écrit qu'il n'y a aucune dignité dans la pauvreté. Elle ne rend pas meilleur, pas plus que la guerre n'a de vertus éducatives, idées infectes professées par ceux qui n'en subissent pas les conséquences. La lutte pour les besoins fondamentaux efface très vite le fin vernis de civilisation dont nous sommes recouverts. C'est le retour de l'instinct animal sans aucune valeur morale. Pire, dans notre monde moderne, cet instinct lui-même est pervertit et les besoins fondamentaux deviennent désir irrépressible de se vautrer comme les autres dans les paradis artificiels de la consommation de masse. Et que l'on ne parle pas de solidarité. Quand elle existe, elle n'est tout au plus qu'une entraide de circonstance. La seule dignité des pauvres, c'est de se dresser collectivement pour faire valoir leurs droits. C'est la Commune parisienne de 1871. C'est pas facile.

C'est cette idée violente que met littéralement en scène, en 1976, Ettore Scola dans Brutti, sporchi e cattivi (Affreux, sales et méchants). Un opéra de quatre sous sarcastique et furieux, brûlant du feu subversif de la comédie all'italianna. Le film est un portrait brossé à grands traits rageurs et hilares de Giacinto Mazzatella, dérisoire patriarche d'une communauté vivant dans une cabane de bidonville perchée sur une des collines de Rome. Avec, ô sacrilège, vue sur les coupoles du Vatican. A demi aveugle suite à un accident du travail (quand on vous dit de vous méfier), ivrogne, paranoïaque, obsédé, violent, désespéré, Giacinto vit et fait vivre sa famille hétéroclite de la prime touchée de l'assurance, une prime qu'il dissimule tous les jours à l'envie des siens. Il est un roi Lear dérisoire aux vingt enfants, régnant en despote sur une tribu « rivalisant de tares » : feignants, voleurs, menteurs, prostitués. Ils n'ont ni dignité, ni courage, ni pudeur, masse indistincte obsédée par une seule chose, mettre la main sur le magot du paterfamilias. Et tous les coups sont permis.

Sur DVD classik

Photographie : DR

22:47 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (5) | Tags : ettore scola | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

11/03/2011

En pause pour une semaine

08:39 Publié dans Acteurs, Blog, Cinéma | Lien permanent | Commentaires (10) | Tags : gary cooper | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

09/03/2011

Les joies du bain : hommage en forme d'entrée

23:06 Publié dans Cinéma, Les joies du bain | Lien permanent | Commentaires (6) | Tags : jane russel | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

07/03/2011

Duo

08:57 Publié dans Cinéma, Panthéon | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : charles laughton, robert mitchum, lilian gish | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

05/03/2011

Leaning on the everlasting arms

Ma plus grande surprise de cette version 2010 de True grit par les frères Coen, c'est d'y avoir vu le nom de Steven Spielberg au générique. Je ne sais pas quelle a été sa participation effective en tant que producteur exécutif, mais cela fait plus de vingt ans que j'espère qu'un jour il nous donnera un western. Un vrai. Pour ce qui est de celui-ci, oubliez tout ce que vous avez lu et tout ce qui a été dit, c'est bel et bien un remake du film de Hathaway, c'est à dire que non seulement c'est la même histoire, mais ce sont les mêmes scènes (le tribunal, les passages autour de la cabane, la confrontation avec la bande de Ned Pepper, la fosse aux serpents, etc.), avec les mêmes dialogues, parfois au mot près (les échanges sur Quantrill, la rencontre entre Mattie et Chaney dans la rivière, les menaces de Cogburn envers Pepper et sa bande, I mean to kill you in one minute, Ned. Or see you hanged in Fort Smith at Judge Parker's convenience. Which'll it be?, avec souvent les mêmes cadres (le plan large de l'affrontement entre Cogburn et Pepper). Nous sommes donc dans la catégorie « A quoi bon ? ».

Pourtant, les frères Coen étaient plutôt bien placés pour faire quelque chose dans le genre. Depuis Blood simple (1984) jusqu'à l'excellent No country for old men (2007) en passant par Arizona junior (1987) et Fargo (1996), ils ont souvent utilisé des figures westerniennes. Je ne sais pas trop ce qu'ils ont cherché à faire avec celui-ci, mais cela fonctionne assez mal. Au jeu des équivalences, ils sont le plus souvent en deçà du travail de Hathaway. La scène de la pendaison publique manque d'ironie critique, la scène avec Moon et Quincy manque d'intensité (Domhnall Gleeson ne vaut pas Dennis Hopper), la charge de Cogburn manque d'un poil de panache. Peut être que la scène emblématique de l'échec des Coen est celle de la traversée de la rivière par Mattie. La jeune fille, qui a engagé Cogburn pour retrouver l'assassin de son père, est lâchée par le marshall, elle lui court après et le rejoint à un gué qui ouvre les territoires indiens. Obstinée, elle passe directement dans la rivière agrippée à son cheval, suscitant une certaine admiration du marshall et du Texas ranger laBoeuf qui l'accompagne. Bon, les passages de rivière, dans les westerns, ce sont des scènes clefs qui peuvent atteindre au sublime. Chez les Coen, outre le paysage banal (gros défaut des deux premiers tiers du film), la rivière est étroite et la traversée de Mattie manque d'intensité. Disparue la réplique admirative de Cogburn « She reminds me of me ». Disparue l'émotion. Au lieu de cela, on a un plan de Mattie sèche alors qu'elle a été plongée dans l'eau jusqu'au cou (et on trouvera Hathaway paresseux !), suivie d'une scène assez lourde où LaBoeuf lui administre une fessée (il y a la même dans le Hathaway, mais elle est amenée différemment, et un peu plus drôle). C'est complètement raté.

Au mieux, les Coen, qui ne sont quand même pas les premiers venus, restent à niveau (la scène de la fosse aux serpents, efficace). Ils n'améliorent que deux points, les prestation de Matt Damon en Texas ranger est sans difficulté supérieure à celle de son prédécesseur (bien qu'il ne fasse pas grand chose de plus), comme celle de Josh Brolin en Tom Chaney ; et puis la fameuse course contre la mort où Cogburn tente de ramener Mattie se faire soigner après sa morsure de serpent. Là, les Coen se souviennent tout à coup qu'ils ont placé cette aventure sous le signe de The night of the hunter (La nuit du chasseur - 1955), le film poème de Charles Laughton, via la chanson Leaning on the everlasting arms qui tient lieu de thème principal. Mais si la scène est belle, elle arrive un peu tard, un peu décalée par rapport à la volonté de réalisme, de premier degré du reste du film. Elle raccorde mal, d'autant qu'elle est suivie d'un épilogue qui est peut être dans le roman original mais qui n'apporte rien à l'histoire que nous venons de suivre. C'est toute la différence entre littérature et cinéma. Le cinéma est un art de l'instant. L'épilogue de Hathaway avait le mérite d'être dans la continuité d'un récit linéaire. Chez les Coen, malgré l'utilisation de la voix off pour donner un côté conte, le finale reste gratuit. Et puis qu'est-ce que cela veut dire que ce dernier plan dans le cimetière à volonté fordienne ? Que le western est mort ? Depuis le temps, on en reparlera au prochain.

Il faut dire aussi que Hathaway pouvait s'en sortir en jouant sur le mythe John Wayne (comme je l'ai développé par ailleurs) alors qu'il n'est pas possible pour les Coen de jouer sur un mythe Jeff Bridges (quelles que soient ses qualités d'interprétation ici). Il suffit de comparer la démarche fatiguée jouée par Bridges et celle, unique, du Duke pour comprendre l'écart entre les deux acteurs. Par ailleurs, l'une des faiblesses du film réside dans le manque de développement de la relation entre Cogburn et Mattie. Bridges et Hailee Steinfeld fonctionnent bien ensemble, mais pas vraiment en profondeur. Par exemple, quand Wayne parlait à Kim Darby de sa femme, c'était un beau moment d'émotion alors que dans la même scène entre Bridges et Steinfeld le dialogue ne fait que meubler le voyage. Le diable, enfin, vient se loger dans les détails comme cette idée saugrenue de mettre Cogburn dans les toilettes pour sa première rencontre avec Mattie (idée inutile puisque par la suite, les Coen reprennent la même scène dans les escaliers du tribunal) ou le manque complet d'originalité du personnage du vieux chinois qui héberge Cogburn.

Restent quelques digressions originales que l'on était en droit d'attendre des réalisateurs comme la scène du pendu ou celle du trappeur et de sa peau d'ours, idées très visuelles mais très inutiles au sein du récit. J'ai l'air un peu dur comme ça, mais le film n'est pas désagréable à suivre. La photographie hivernale de Roger Deakins est belle, la musique de Carter Burwell plutôt bien dans le genre, mais bon sang, il aurait fallu que Joel et Ethan aient pu (voulu ?) faire au western ce qu'ils avaient fait au film noir avec Miller's crossing (1990). Peut être qu'au final, le problème de ce film pour rien, c'est d'être seul et donc de focaliser trop d'espoirs. Pas facile de faire un western, un vrai pour reprendre le stupide slogan publicitaire. Le seul depuis vingt ans a l'avoir réussi, parce qu'il était complètement sincère, c'est Kevin Costner avec Open range (2004).

Photographie copyright Paramount

Chez le bon Dr Orlof

Chez Edouard de Nigtswimming

Chez Pascale Sur la route du cinéma

Chez Buster de Baloonatic

15:59 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (22) | Tags : coen, western | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

02/03/2011

Pony mine and papa's things

La sortie du nouveau film des frères Coen est une bonne occasion de revisiter le True grit original de 1969, réalisé par Henry Hathaway et sortit chez nous sous le titre 100 dollars pour un shérif. Le duo de réalisateurs et leur interprète principal, Jeff Bridges, prennent soin de se démarquer tant du film que de l'encombrante figure de John Wayne. On peut y voir l'irritant discours des faiseurs de remakes qui tentent de vendre leur version en assimilant modernité et qualité, moi je l'ai fait en parlant, en couleurs, en 3D, en vraie violence, avec de véritables morceaux de sexe, en respectant le livre original, en ceci, en cela, allez-y, ça sera mieux. En vérité, je vous le dis, le remake est neuf fois sur dix du pipi de chat et tous ces braves gens feraient mieux de se creuser un peu la tête. Dans le cas qui nous occupe, on verra bien. Les Coen jouent sur du velours, le film de Hathaway ne faisant pas partie des grands classiques du genre. On peut mieux comprendre les réticences de Bridges, vu le calibre de Wayne et que, comme nul ne l'ignore, c'est le rôle du marshall borgne Rooster Cogburn qui lui valu son unique oscar. Bridges a commencé par mettre le bandeau sur l'autre œil, mais malgré toute l'admiration que j'ai pour le Dude, pas facile de se mettre dans les bottes du Duke.

Comment situer aujourd'hui True grit alors qu'il s'est enrichi d'une partie du mythe John Wayne et qu'il fait désormais partie de la longue annonce de la mort du genre, annonce sans cesse repoussée ?

Comme Hollywood, le western américain dans les années 60 ne va pas bien. La série B a disparu pour être recyclée à la télévision, l'ère des grands classiques est terminée et The magnificents seven (Les sept mercenaires – 1960) de John Sturges a sonné l'heure du véhicule d'action pour star masculine. Mis à part les derniers feux des grands maîtres (Ford, Hawks, Walsh), le rebelle Peckinpah et quelques rares cas particuliers, c'est le règne du médiocre. Pire, face au sang neuf venu d'Italie et d'Espagne, le western américain n'a su que copier maladroitement les formes nouvelles. Il faudra dix ans pour que le genre émerge de nouveau avec une veine crépusculaire et de nouvelles œuvres fortes. True grit, dans ce contexte, est un retour plutôt sain (mais un peu vain) aux fondamentaux, récit initiatique, grands sentiments, grands espaces, partition enlevée d'Elmer Bernstein, photographie lumineuse aux couleurs de fin d'automne de Lucien Ballard, fidèle de Hathaway mais aussi directeur de la photographie de Budd Boetticher et de Sam Peckinpah. Bref, du joli boulot de spécialistes. Mais le film ne dépasse jamais vraiment cet état. Malgré les efforts de Bertrand Tavernier, il m'est difficile de voir en Hathaway plus qu'un des solides artisans de l'usine à rêves. Il n'a jamais eu la dimension d'un Ford ou d'un Mann, pas plus que l'inventivité d'un Lewis ou d'un De Toth. Bénéficiant de conjonctions favorables, True grit est peut être son meilleur western, avec notamment un vrai sens du paysage et de l'espace, une réelle efficacité dans les scènes d'action et une relative originalité dans la reconstitution, comme la scène de la pendaison publique qui ouvre le film, décrite avec ironie comme un grand spectacle populaire. Mais Hathaway montre ses limites quand il faut donner toute son intensité à la chevauchée finale ou Cogburn tente désespérément de ramener Mattie mordue par un serpent à un poste où elle pourra être soignée. Trop carré, il ne sait pas être véritablement lyrique. De même la direction d'acteurs, si elle équilibre bien le duo Wayne – Kim Darby (Mattie), et si elle utilise habilement les nouveaux visages de Robert Duvall et Dennis Hopper, peine avec l'insipide Glen Campbell (La Boeuf) et le transparent Jeff Corey. Et puis le film est un peu long, pour être totalement efficace, il aurait du s'en tenir à 90 minutes. Pour être plus long, il fallait le sens de la respiration hawksienne.

John Wayne, lui, accompagne le mouvement de la décennie. En 1960, il a produit, joué et réalisé son grand rêve, Alamo. Ce beau film épique lui a coûté, littéralement, la peau des fesses. Fin 1964, il est opéré d'un cancer. Il passera donc les années soixante à éponger ses dettes et assurer ses arrières en enchaînant sur un rythme soutenu des participations prestigieuses et des films sur mesure qu'il confie à des réalisateurs sans grande envergure mais qui entretiennent le mythe, Andrew McLaglen (fils de son père Victor) et Burt Kennedy (plus doué comme scénariste de Bud Boetticher). Et puis Hathaway un cran au dessus. Là aussi, on mettra à part ses dernières collaborations avec Ford et Hawks. De cette période, True Grit n'a pas de mal à dominer l'ensemble. Il est évident que Wayne était motivé par le rôle, il avait aimé le roman de Charles Portis dont il avait tenté d'acquérir les droits puis le scénario de Marguerite Roberts. Quand il déclare en recevant son oscar « Si j'avais su, j'aurais mis ce bandeau il y a 25 ans »Il se rendait sans doute compte que ce rôle, il l'avait déjà créé pour Hawks avec le Tom Dunson de Red river (La rivière rouge) en 1946, puis peaufiné trois ans plus tard pour Ford avec le capitaine Nathan Brittles, ses cheveux grisonnants et ses lunettes, dans She wore a yellow ribbon (La charge héroïque). Deux créations magistrales dont Rooster Cogburn ne pouvait être que l'aimable parodie. Mais bon, ce ne sont que les oscars, on ne peut pas leur en demander trop. De fait Wayne s'amuse avec ce rôle, que ce soit dans la scène du rat, la fusillade finale à la Falstaff contre la bande à Ned Pepper, les échanges avec la nouvelle génération. Il en fait juste un peu trop quand il se vautre de cheval sous l'emprise de l'alcool. Chez Hawks, c'était parce qu'il avait une vieille balle dans le dos.

Film quasi anachronique en 1969, True grit vieillit plutôt bien. D'une certaine façon, le film dépasse son réalisateur par la façon dont il entre en résonance avec sa star. Sachant se mettre en retrait par rapport au personnage de Mattie, Wayne développe un discours nostalgique sans sensiblerie. Il ne cherche pas à éduquer (comme il le fera dans plusieurs autres westerns tardifs), ni à séduire encore comme il le fera chez Hawks dans Rio Lobo (1970) et du coup esquisse un rapport père-fille qui joue plus subtilement que prévu sur la transmission. C'est Mattie qui donne le révolver de son père à Cogburn, comme elle lui propose de faire partie de la famille en lui réservant une place dans le cimetière familial. Scène casse-gueule qui passe plutôt bien parce que Wayne s'en sort par une pirouette au sein d'un superbe décor neigeux. Toute l'esthétique du film colle à Cogburn comme à l'image de Wayne, à sa légende au sens fordien. Les intérieurs sombres et chaleureux, les paysages d'automne, le rythme un peu nonchalant, True grit est un chant du cygne, un adieu aux armes qui ne se résout ni à la tristesse (Ford), ni à la colère (Peckinpah). Un ultime mensonge quand le montage du saut au dessus de la barrière fait comprendre que ce n'est pas Wayne qui exécute la prouesse, mais qu'un dernier plan, figeant le mouvement, entretient une dernière fois l'illusion du mythe. Élégant.

Photographie : Dr Macro

Chez le bon Dr Orlof

Chez Mariaque

Sur DVD Classik

21:49 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (12) | Tags : henry hathaway, john wayne, western | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

28/02/2011

Bye bye baby

Sweet Jane, 1921 - 2011

23:03 Publié dans Actrices, Cinéma | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : jane russel | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

22/02/2011

John avant Wayne

Le premier livre de cinéma que j'ai acheté est celui d'Allan Eyles consacré à John Wayne. A l'époque, la partie la plus intrigante était celle couvrant la période des années trente, entre le faux départ de The big trail (La piste des Géants) de Raoul Walsh en 1930 et la révélation de Stagecoach (La chevauchée fantastique) de John Ford en 1939. Le film de Walsh, ambitieux et onéreux, n'avait pas marché et la faute en était retombée sur les épaules déjà massives de son juvénile interprète (il a alors 22 ans). Du coup, notre homme retombe de seconds rôles en figuration intelligente. Il ira même jusqu'à doubler un cadavre. Surtout, il enchaine à un rythme d'enfer des westerns de série B et des serials produits à la chaîne par les petites sociétés de production de Poverty Row, tels que la Mascott ou la Monogram. Le bouquin de Eyles mentionnait ces films avec de très belles photographies mais je n'imaginais pas les découvrir un jour. Aujourd'hui, nombre d'entre eux sont disponibles, trop souvent dans des copies atroces (colorisation, doublage moderne), et parfois ils font partie du domaine public. Les voir, c'est plonger dans un cinéma quasi primitif, encore très influencé par la période muette, feuilletonesque, romanesque, basé sur l'action et le mouvement des corps. Les récits sont linéaires, un peu moins d'une heure. Souvent, il n'y a de la musique que sur les génériques de début et de fin, il y a de longues plages de silence et des bruitages rudimentaires. Les mises en scène carrées et fonctionnelles sont l'œuvre d'obscurs exécutants comme Robert N. Bradbury, Henry Fraser ou Mack V. Wright, interchangeables, qui qui peuvent ici et là réserver de petites surprises. L'ensemble dégage pourtant un certain charme à l'occasion.

John Wayne, lui, et c'est le plus fascinant, nous le voyons apprendre à devenir John Wayne. On le découvre jeune, capable de jouer sur des registre comiques, remarquable cascadeur (c'est après tout sa formation initiale avec Ford), gagnant rapidement de la crédibilité physique. Nous le voyons devenir à l'aise avec ce corps massif, apprendre à se tenir, à marcher, à regarder ses partenaires, à tester ces expressions qui feront, plus tard, son style et sa gloire.

The telegraph trail est un western réalisé en 1933 par Tenny Wright pour Leon Schlesinger et la Warner Bros., ce qui ne l'empêche pas de s'apparenter à ceux de Poverty row. C'est le dernier des quatre films de Wright qui ne laisse qu'un souvenir fort diffus, et le quatrième d'une série de six où Wayne joue des héros appelés John aux côtés d'un beau cheval appelé Duke, ce qui ne manque pas de piquant, Duke étant le surnom habituel de Wayne. Ici, Il est John Trent, amené à remplacer son ami tué par les peux rouges alors qu'il construisait une ligne télégraphique. « Les diables rouges » dit Wayne avec cette expression de rage froide bien connue. Un étonnant travelling avant s'approche de lui sur cette réplique, anticipant celui, fameux, que Ford fera dans Stagecoach. C'est d'ailleurs le seul mouvement d'appareil notable. Bon, il y a l'idée, mais il manque la manière et ce n'est pas abouti. John prend donc en main le chantier et l'enquête. Il est beau et en impose en meneur d'homme. Il se révèle moins à l'aise dans certaines parties dialoguées et nous verrons son regard perdre sa concentration quand il écoute un partenaire. Mais quelle prestance déjà, avec sa jolie veste à frange claire ! Son expérience de cascadeur est notable dans toutes les scènes d'action. Clou du film, Wayne se déguise en indien, torse nu et coiffe de plumes, une vision qui justifie à elle seule de voir le film. Avec le personnage féminin, c'est plutôt drôle aussi. L'héroïne, jouée par Marceline Day, lui saute au cou pour éviter un mariage forcé et déclenche une véritable panique chez notre héros. Plus tard, ça s'arrange d'autant que Day est pleine d'énergie et de fantaisie, plutôt mieux que nombre d'actrices du même registre. Pour mémoire, il y a une jolie scène où Wayne joue de l'harmonica avec son équipe, au bivouac. Il sait tout faire.

Une part du charme du film tient à son interprétation. Day achevait ici une carrière commencée comme Bathing Beauty pour Mack Sennett, elle avait joué pour Tod Browning et surtout aux côtés de Buster Keaton dans The cameraman (1928). Wayne est flanqué de deux faire-valoir à l'humour d'époque, Franck McHugh, acteur pour Walsh et Hawks, ami et partenaire de James Cagney, et Otis Harlan passé à la postérité pour avoir fait la voix du nain Joyeux dans le Blanche-Neige de Disney. Le duo combat les indiens en vidant force bouteilles, croyant abattre les ennemis par paquets de 4 ou 8, ce qui donne lieu à un joli effet optique. Le méchant est joué par Albert J. Smith qui a des faux airs de Lee Van Cleef, c'est lui qui manipule la tribu menée par Yakima Canutt. Canutt est un des grands cascadeurs hollywoodiens, doublure attitrée de Wayne (c'est lui qui saute de cheval en cheval dans Stagecoach), et réalisateur de seconde équipe sur des productions prestigieuses. La course de chars du Ben Hur de William Wyler en 1959, c'est lui (avec Andrew Marton).

Telegraph trail est mené à toute vitesse, les scènes d'action sont même accélérées. Mais cela reste assez plat. Pour relever, Tenny Wright mêle à son métrage des extraits de The red raiders (1927) d'Albert S. Rogell avec Ken Maynard. Le contraste est saisissant parce que le film muet a visiblement plus de moyens (camp indien crédible, figuration imposante), et les indiens y sont joué par de vrais indiens, dégageant un bel aspect documentaire. Le passage du pow-wow est un grand moment de montage patchwork entre les plans de Rogell et les indiens d'opérette de Wright. Tout cela est bien agréable.

Affiche Wikipedia, photographies : capture DVD Warner Bros

22:14 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (11) | Tags : john wayne, terry wright, western | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

15/02/2011

La mare aux canards

Natalie Portman veut danser la reine cygne dans le ballet de Piotr Ilitch Tchaïkovski. Elle passe une audition avec le grand maître Vincent Cassel qui joue comme Michael Douglas dans Chorus line (1986) de Richard Attenborough. Natalie est affublée d'une mère, jouée par Barbara Hershey qui la couve comme une enfant (papier peint avec oiseaux, peluches et rose bonbon), un peu comme la maman de Carrie (1976) de Brian De Palma. Mal assurée (comprendre sexuellement), Natalie est en proie à des hallucinations comme dans l'hôtel de Shining (1980) de Stanley Kubrick. D'ailleurs c'est fou comme la tête de la maman essayant d'entrer dans la chambre de sa fille fait penser à celle du bon Jack. Natalie va se décoincer un peu, c'est à dire griller une cigarette, aller dans un bar, danser sur de la techno et se faire rouler une pelle par le grand maître, nec plus ultra de la direction de danseuse. Puis elle ira jeter ses peluches dans le vide ordure. C'est pas malin et puis on le voit venir. Dans le même temps, son corps subit d'étranges métamorphoses. C'est la meilleure idée du film, mais surtout si l'on se prend à rêver à ce qu'en aurait fait David Cronenberg il y a vingt ans.

Darren Aronofsky, décidément, je ne marche pas. Il filme sa danseuse comme il filmait son catcheur et plus avant ses junkies, caméra en mouvement perpétuel, collée au corps, collée au visage, étourdissante, fatigante. Quiconque a vu Tout près des étoiles, le documentaire consacré aux ballets de l'Opéra de Paris, réalisé par Nils Tavernier en 2000 sait que la danse ce n'est pas de la tarte. Impossible de croire qu'une danseuse du niveau du personnage de Black Swan puisse se comporter de cette manière quand elle se décide à sortir une veille de première, quelles qu'en soient les raisons. Impossible de retrouver dans l'image sombre de Matthew Libatique, terne, granuleuse et que d'un point de vue personnel je trouve laide, la folie des couleurs de The Red shoes (Les chaussons rouges - 1948) véritable chef d'œuvre technicolorisé du film de danse réalisé par le duo Michael Powell et Emeric Pressburger. Impossible de retrouver la démesure sainement vulgaire de Showgirls (1995) de Paul Verhoeven avec la sublime Elizabeth Berkley. Là, on avait un véritable film furieux, même si ce n'était pas du classique, avec cette énergie de la danse, cette sublimation du corps dans la danse, sans même parler de l'érotisme. Natalie Portman, nous dit-on, s'est entraînée dur, elle a souffert sans doute et du coup, elle est nous dit-on encore favorite pour les Oscars. Cela ne saurait m'étonner. Mais à aucun moment je n'ai sentit autre chose qu'un travail consciencieux, à aucun moment je n'ai ressentit qu'elle était une danseuse sublime, la danseuse sublime qui est le rôle. Aronofsky ne m'a pas montré cela. C'est filmé trop vite, trop près, ça bouge trop. Ça passait mieux avec le catcheur.

Que dire de la dimension fantastique du film ? Un moment je me suis dit que nous pourrions aller vers un giallo fantastique façon Argento. Tu parles... Aronofsky utilise les procédés du film d'horreur, mais contrairement à ses modèles cités ci-dessus, il ne joue que l'instant et la surprise. Black Swan est un festival de petits chocs « bouh fais moi peur » avec entrées dans le champ inopinées (ma voisine n'arrêtait pas de sursauter à côté de moi) et souvent gratuites, un jeu entre réalité et hallucinations digne d'un épisode de Freddy et, pour faire bonne mesure, une pesante symbolique des miroirs déclinés à toutes les sauces. Et notre homme n'oublie pas sa marque de fabrique, nous avons droit à plusieurs scènes de vomissement dans les toilettes. Comme dans ses films précédents, il cherche à passer en force, cinéma de l'épate et de l'esbroufe qui veut entraîner le spectateur dans son mouvement chaotique (jolis jumpcuts) histoire d'oublier qu'il nous raconte, plutôt moins bien, une histoire trop bien connue.

Pour un avis complètement différent

23:57 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (21) | Tags : darren aronofsky | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

10/02/2011

Yobi

L'occasion était belle de regarder ce film avec ma fille qui va sur ses cinq ans, d'observer et de recueillir ses impressions. Premier constat, les 80 minutes passent bien et ont complètement capté son attention. A la fin du visionnage première question basique :

Ça t'a plu ? Oui...

Réponse directe qui me rassure d'autant que le film m'a laissé pour ma part un peu perplexe par moment. Mais encore.

Yobi, c'est un petit renard à cinq queues qui vient à l'école où il y a une copine qui ne voulait pas la voir. J'aime bien quand elle n'est plus renard à la fin.

Le personnage principal l'a séduite. Yobi est une fillette d'une dizaine d'années, bondissante (et pour cause, c'est une fille-renard, mythologie forte dans les contes asiatiques, chinois en particulier), qui chante et fait des blagues. Ma fille prend ses repères sur son quotidien : l'école et les copines.

J'aime quand Yobi fait semblant de grandir et quand elle escalade en renard

Ça faisait rire quand elle tombe et qu'elle fait semblant d'être grande.

J'aime bien la queue de Yobi et aussi quand les extraterrestres sont dans la maison de Yobi et qu'elle veut aller s'allonger parce qu'elle est énervée. Je pense.

Yobi a la faculté de changer son apparence. J'avoue que cela m'a parfois décontenancé parce qu'elle possède des pouvoirs assez étendus mais sa maîtrise est à géométrie variable. Mais ma fille est passé outre les incohérences de ma vision adulte. Parfois ça marche et parfois non, d'où suspense et gags. Une chose est sure :

C'est pas un film qui fait pleurer.

Par contre qu'en est-il de la dimension fantastique du film, quand interviennent un chasseur de fille-renard avec ses molosses et une mystérieuse ombre aux non moins mystérieux desseins ? Les chasseurs, depuis Bambi, leur sort est réglé. Mais l'ombre...

Ça faisait pas peur. L'ombre était en fait un animal en pierre et elle redevient ombre. Mais quand même c'est mieux si tu restes avec moi quand elle vient, l'ombre.

Et à la réflexion.

J'ai eu peur quand l'ombre se transforme en pierre. C'est pas trop drôle, du tout, du tout, du tout.

Par contre la dimension mystique du film, histoire assez compliquée de recherche d'âme, est très bien reçue dans le domaine du merveilleux.

Les âmes, c'étaient des petits oiseaux qui volent dans le lac magique.

Et en conclusion, contrairement à moi :

C'était pas compliqué à comprendre.

21:55 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : lee sung-gang | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

06/02/2011

Mémory Lane

Comme s'il avait fait beau toute cette époque-là

Je n'ai certes pas l'intention de répondre à l'injonction de Pierre Murat de Télérama qui conseille aux fans de Mikhaël Hers de se calmer. C'est peut être d'avoir attendu deux longs mois avant de pouvoir enfin voir Memory Lane dans la partie la plus sud-orientale de la France, mais après Primrose Hill (2006) et Montparnasse (2009), l'enthousiasme et le plaisir sont complets. La sortie trop discrète du film et l'accueil trop modéré à mon goût m'incitent au contraire à sortir le grand jeu. Respirons donc un bon coup et essayons de cerner pourquoi j'ai l'impression que c'est le plus beau film que j'ai vu depuis 10 (20, 30 ?) ans, pourquoi la scène de la soirée, ah ! cette scène avec son ralenti sur les personnages en train de danser, avec le changement de musique (de la diégétique à l'extradiegetique, voyez, je sors même les grands mots), avec cette plongée dans l'intériorité, non pas d'un individu mais du groupe lui-même, de ce qui l'unit, cette musique et ce qu'elle signifie, qui est aussi ce qu'ils signifient les uns pour les autres, amitié, amour, histoire partagée, harmonie, harmonie, cette scène enfin qui m'a pris là (voir figure 1) et qui est ce que j'ai vu de plus émouvant depuis... un certain temps. Donc, pourquoi ?

Je peux déjà faire un sort à ce me relie directement au film, à ce qui m'est proche comme cette cour d'école avec ses marronniers, qui ressemble tellement à celle que je fréquentais avenue Michel Bizot dans le 12e arrondissement parisien (Il semble que cela a été tourné à Rennes !). Ce n'est pas juste cela. Le jeu des analogies n'est pas si évident avec le cinéma de Mikhaël Hers pour peu que l'on ne contente pas des apparences. La pop anglaise évidemment mais pas seulement si l'on a écouté Mendelson ou que l'on apprécie la bande son composée par David Sztanke. Éric Rohmer comme une évidence avec la présence icônique de Marie Rivière, figure symbolique de filiation en mère du personnage central, Vincent. J'ai lu Antonioni quelque part, ce qui me semble n'importe quoi. Non, le trait principal du cinéma de Hers, c'est qu'il ne ressemble à aucun autre malgré des éléments de base très balisés (Remarque que je m'étais déjà faite sur Primrose Hill) : les trajectoires sentimentales et existentielles d'un groupe de jeunes adultes en région parisienne. C'est cela mais c'est autre chose, de la même façon que cette banlieue où ils vivent, les hauteurs du sud-ouest, St Cloud, Meudon, avec sa nature encore un peu majestueuse, s'ouvre sur un Paris déjà lointain, filmé entre les feuillages dorés des arbres. Nous sommes ailleurs. Il y a là une belle idée autour du territoire, d'un espace plus ancien où plongent les racines des personnages, comme l'a montré, dans un autre contexte, Hayao Miyazaki.

Cet autre chose donne une première clef au travail de Mikaël Hers : Il cherche à nous immerger dans l'espace d'un groupe, chez eux, à nous apprendre à faire leur connaissance, entrer dans leur quotidien, leur intimité, à se sentir proche. C'est un travail complexe, subtil et qui demande du temps. Comme Howard Hawks prenait son temps pour nous intégrer aux groupes de Rio Bravo (1959) et Hatari ! (1962). Mais si l'on réalise cette immersion, alors l'émotion pourra venir très pure et très intense, pas tant des péripéties, la sacro-sainte histoire dont on se fiche un peu, mais d'un ressenti partagé avec les êtres sur l'écran. C'est comme cela que fonctionne par exemple la scène où la mère fond en larmes devant sa fille. Rien ou si peu a été dit de la maladie du père, mais comme dans la seconde histoire de Montparnasse, on a vite compris qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Après quelques moments d'intimité ordinaire entre les deux femmes (elles font les courses, dialogues de tous les jours), d'un coup le quelque chose sort et on le ressent avant de le comprendre. Cela tient à peu de choses, le jeu délicat et précis de Stéphanie Dehel et Bérangère Bonvoisin, la lumière dans les cheveux de la fille, la capacité de Hers à saisir l'atmosphère paisible du décor (un bête centre commercial) tout en faisant vibrer quelque chose dans l'air. La façon de saisir un geste, un regard. Je peux risquer ici une analogie avec une scène de The wild bunch (La horde sauvage – 1969) de Sam Peckinpah. Une scène assez longue juste avant le carnage final dans la maison de prostituées mexicaines. Les héros doivent y échanger quatre mots à eux quatre, mais on les connait désormais assez profondément pour que passe ce qu'ils ont été, ce qu'ils sont devenus, leurs espoirs déçus, la dignité qui leur reste et la décision qu'ils ont prise. Ce qu'ils sont. Ils ne se parlent pas mais tout est dit. C'est un peu cela Memory Lane. Contrairement aux deux moyens métrages, on y parle peu mais on communique (au sens de communion) beaucoup. Par les gestes, via la musique écoutée ou jouée ensemble, les regards, ce territoire où l'on vit et cette histoire que l'on a partagée. Mine de rien, entre les multiples variations sur l'incommunicabilité (Antonioni nous dit-on) et tous ceux qui parlent pour meubler le vide, Memory Lane prend des allures quasi révolutionnaires.

Et surtout cela donne du très beau cinéma. Hers construit son film par fragments (le récit choral) et les scènes elle-mêmes par fragments plus petits, soit par un montage fractionné isolant des touches de temps, semblables des touches de couleur, comme dans la scène de la fête nocturne dans le parc de la maison de Raphaël, ou à la piscine ; soit en laissant durer les plans pour densifier l'instant comme dans la scène d'amour au gymnase, à tomber, les moments musicaux où le passage à la médiathèque dans un registre de comédie. Le temps ralentit jusqu'à se suspendre (la scène de danse), sans même le recours à la technique dans la façon magique dont Vincent prend la main de Christelle tout au long de ce travelling arrière, figure typique de Hers. Le mouvement des mains est imperceptible, situé en bas du cadre en plan large, mais on finit par ne plus voir que lui, ce qui communique quasi physiquement la sensation d'être un membre du couple. Et entre tous ces fragments de la vaste mosaïque, Hers fait respirer son film par de superbes plans généraux, vues de la ville-frontière, grands massifs d'arbres et Paris au loin, vaste beauté du décor urbain (l'école, la médiathèque...) qui m'ont rappelé que dans Montparnasse aussi j'avais été bluffé par la capacité du réalisateur à porter un regard neuf sur le plus ordinaire.

On marche beaucoup dans Mémory Lane, encore une figure typique. Hers organise très précisément la circulation au sein de ce territoire complexe, donnant dans le film une description remarquable des modes de transports urbains modernes. De la banlieue à Paris, de la province à la banlieue et retour, les bus, les trains, le vélo, les voies de chemin de fer que l'on emprunte à pied au petit matin (encore une belle scène), les clôtures que l'on franchit, les multiples allées du parc. Les mouvements d'un lieu à l'autre sont aussi des mouvements dans le temps. Vers l'enfance quand ils reviennent dans l'école, quand Céline revient chez ses parents ou quand le père entraîne Muriel dans les allées du parc, vers leur jeunesse proche quand ils vont à la piscine, vers une histoire plus lointaine quand ils arrivent dans la superbe demeure 1900 noyée de végétation, occupée par Raphaël. Ce mouvement perpétuel participe du rythme langoureux du film. Il est aussi l'illustration du parcours du petit groupe, voyage mental avec l'utilisation de la voix off, le principe de la lettre de Vincent à Raphaël qui fait du film un grand flashback. Méditation poétique sur les territoires de l'enfance. Manière proustienne.

Mais ce serait une erreur de penser que ce mouvement ne va nulle part. Ces retours sont une façon d'avancer. Vincent emmène Christelle dans l'école pour y faire éclore leur désir, prélude à la formation de leur couple. Céline entame une carrière en province, un autre encore est sur le départ vers Toulouse et un bébé est en route. Contrairement au groupe de musiciens dans Primrose Hill qui se sépare au tout début, celui de Memory Lane joue ensemble, il crée et l'une des dernières scènes le voit aboutir une chanson avec une belle harmonie. Non, le dépressif Raphaël ne sombre pas et l'on devine une histoire en devenir. Les personnages ne sont pas en errance, s'ils se cherchent. Ils ne sont pas bouffés d'ennui (Antonioni, quelqu'un ?). Ils avancent ensembles et séparément. Hers le montre littéralement lors du passage sur le pont, quand la caméra va de l'un à l'autre, d'un visage à l'autre, au sein d'un mouvement d'ensemble. S'aimer c'est regarder dans la même direction, non ? Memory Lane est un film sur le fait de devenir adulte et le deuil, incarné ici par la maladie du père, fait partie de ce mouvement. C'est un film de promesses, pas de nostalgie facile, sentimental mais sans sentimentalisme. Comme ses personnages, c'est un film qui va de l'avant.

Ce n'est pas non plus un film éthéré. Nos jeunes héros n'évoluent pas dans une sorte d'univers parallèle. En choisissant des personnages issus de la classe moyenne, comme vous et moi (En tout cas moi certainement), Hers prend le risque du lisse, risque qu'il contourne par le travail sur la profondeur des êtres. Et puis, sans insister, par touches légères, il inscrit ce petit monde qu'il connait bien dans le vaste monde. Paris au loin, toujours, et puis ces irruptions soudaines de violence (L'attaque du bus, l'épisode avec le vigile). Il sait glisser des allusion sur les emplois précaires et les difficiles débuts d'une jeune professeur. Chez Hers, on travaille ou on cherche du travail comme dans la vraie vie. On est pas douanier.

Il faut aussi parler de la lumière de Mémory Lane. Quand je pense aux tartines que l'on peut lire à chaque nouveau film de Terrence Malik, je me désole du si peu de mots pour décrire l'attention de Hers et son chef opérateur Sébastien Buchmann à saisir le rayon de soleil juste pour le faire jouer sur les visages des acteurs, dans les cheveux de Stéphanie Dehel quand elle ramène sa mèche, sur le nez froncé de la petite fille au Luxembourg ou dans les feuillages des collines. Après la lumière hivernale de Primrose Hill et les ambiances nocturnes de Montparnasse, Buchmann soigne une lumière d'été limpide et dorée, composant une foultitude de portraits pleins de sensualité et de chaleur. Pas sûr d'avoir envie de parler de la musique, si présente, non que je n'ai apprécié les compositions originale de David Sztanke, mais je n'ai pas forcément les mots pour.

Reste à évoquer les acteurs, tant le travail de direction et collectif me semble primordial ici. Ils sont venus, ils sont tous là. Thibault Vinçon, Stéphanie Déhel, Jeanne Candel et Hubert Benhamdine étaient de Primrose Hill. Didier Sandre et Lolita Chammah de Montparnasse. Hers leur propose ici de nouvelles variations sur des personnages déjà explorés et joue sur un effet de familiarité. Quand Céline (Stéphanie Déhel, toujours si belle) retrouve son ancien petit ami joué par Hubert Benhamdine, on pense immédiatement à la création de leur couple dans Primrose Hill. Vinçon joue ici le pivot du récit, un rôle inversé de celui qu'il avait tenu dans le premier film, et proche par son caractère posé de celui du second segment de Montparnasse. Didier Sandre retrouve une figure paternelle, mais Hers inverse la situation du film précédent et ce sont ses filles qui vont porter le deuil. On voit à ces quelques exemples comment Hers construit ses modulations, comme ont pu le faire tous les réalisateurs qui ont travaillé avec cette idée d'une troupe de comédiens. Tous sont d'une justesse confondante, le film regorge de petits gestes qui sonnent juste, comme celui de Vincent qui gratte l'étiquette de la bouteille qu'ils viennent d'acheter, juste avant d'entrer à la fête. A ce groupe très homogène viennent s'adjoindre David Sztanke qui apporte rondeur et fantaisie en plus de sa musique, Thomas Blanchard que j'avais découvert dans le court de Stéphane Brisset, Le grand soir (2001) et chez Alain Guiraudie. Et puis, belle révélation de la très belle Dounia Sichov pour son premier long métrage. Mais toutes les femmes sont superbement filmées.

Voilà, il faut voir Memory Lane, il faut voir les bretelles de la robe d'été de Christelle, la façon dont Rapahël se tient, terrorisé d'angoisse quand il doit garder la fillette, la marche à l'aurore sur les rails, Céline et Muriel partager une cigarette sur le canapé familial, les yeux pétillants de Marie Rivière et le soleil dans les marronniers.

Chez Buster de Baloonatic

Sur la Kinopithèque

Sur 7 and 7 is

Sur Vivons curieux

Photographies Ad Vitam, source Allociné

19:00 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (7) | Tags : mikhael hers | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

05/02/2011

L'homme à la (petite) caméra

Quand un filmeur rencontre un autre filmeur, qu'est-ce qu'ils se racontent ? Des histoires de filmeurs. Mais pas seulement, ils se filment aussi. C'est ainsi que Gérard Courant compose avec Le journal de Joseph M en 1999 un bien beau portrait du cinéaste Joseph Morder. Il faut prendre ici le mot portrait au sens qu'il a en peinture, comme on dit « un portrait équestre » c'est à dire avec le bonhomme à cheval. Joseph Morder est donc saisi dans quelques situations bien choisies, se livrant à l'occupation qui lui est devenue une seconde nature : filmer. Pas ou plutôt peu d'éléments biographiques, juste l'essentiel comme d'apprendre que sa mère lui a offert pour ses 18 ans sa première caméra super 8. Le film est plutôt une tentative de saisir son essence, de pointer quelques traits de caractères, d'approcher une façon de vivre, de dresser la carte d'un univers personnel.

Joseph Morder filme tout, mais pas n'importe quoi. Dans un registre classique, on lui doit El cantor (2005) avec Lou Castel, Luis Rego et sa muse-compagne la très belle Françoise Michaud. Mais surtout, la caméra super 8 au bout du bras, il filme sa vie, son monde : Les défilés du 1er mai (des archives, dit-il), les fêtes chez des amis, les amis beaucoup et lui bien sûr puisque sa grande œuvre, c'est un journal filmé, commencé en 1967 et qui compte à la date du film de Courant une cinquantaine d'heures. Véritable journal intime, il n'en montre que 14, bloc de temps qui cherche à redéfinir le rapport du spectateur au film. Il ne s'agit plus d'assister à une histoire mais de s'immerger dans une fraction d'histoire. Le tout très naturellement, très simplement. « Entrez et installez vous, mettez vous à l'aise et laissez vous porter » explique Morder.

Gérard Courant, très certainement en phase avec cette façon de faire (Jeu sur la durée avec les Cinématons, principe des carnets filmés), propose un équivalent pour ce portrait d'une heure. Il compose son film comme un fragment supplémentaire du journal de Joseph Morder. Quelques jours (semaines ?) avec lui, entre rencontres, entretiens, pure saisie d'évènements (la séance à la Cinémathèque) et des scènes qui flirtent avec la fiction. Nous découvrons Morder avec Françoise Michaud, Morder avec ses amis : Luc Moullet, Noël Godin, Mara et Nele Pigeon, Marcel Hanoun, Roland Lethem, Dominique Païni... C'est un film de bonne compagnie, plein d'humour et de fantaisie. On s'y sent très vite à l'aise, entre le dialogue des deux cabots, Morder et Moullet aboyant à quatre pattes sur le gazon, la cérémonie Morlock, la découverte de la jungle du jardin de Godin en Belgique, l'étrange rencontre avec le cinéaste de La fée sanguinaire (1968). Les étagères sont remplies de livres et de bobines de film, les caméras et projecteurs font entendre leur ronronnement familier. C'est le bonheur.

Cette décontraction de ton n'empêche pas la précision de la description de l'homme au travail. On voit donc Morder filmer, la caméra comme une extension organique de sa main (Cronenberg, quelqu'un ?), mais aussi monter, projeter, se confronter à la recherche d'une production, commenter ses propres images et réfléchir sur le cinéma qu'il pratique. Il a une belle phrase lors d'une discussion avec Moullet qui rappelle une sortie de Jean-Luc Godard. « Si je prends ma caméra, c'est que j'ai envie de te filmer ». Manière de dire l'importance de l'acte. Le journal de Joseph M est aussi une très sérieuse réflexion sur la nature du travail de cinéaste. Que filmer, pourquoi et comment ? Et toutes ces sortes de choses... Il atteint par là un objectif essentiel, donner envie de découvrir les films de Morder.

Une autre dimension ajoute, si besoin était, de l'intérêt au film. Le jeu entre portrait et autoportrait. Au bout d'une dizaine de minutes, un superbe plan est tout à fait explicite. Joseph Morder filme à travers sa fenêtre. Sur le côté, dans une belle lumière de film noir, il y a un miroir qui reflète le filmeur, filmé par Courant. L'axe de la super 8 de Morder est assez proche de l'axe de la vidéo de Courant. Caché derrière son objectif, le reflet est autant celui du portraituré que celui du portraitiste. A travers cet homme dont le rapport intime au cinéma et au geste cinématographique est si proche, Gérard Courant fait son propre portrait, partage les mêmes réflexions et reprend ses figures de style favorite : les Cinématons consacrés à Morder, la projection de ses films, le couple, la rue de l'enfance. A de nombreuses reprises, il passe de l'image vidéo à l'image super 8, celle que l'on voit Morder filmer. Jeux d'emboîtement. Jeux entre réel et fiction quand Morder et Françoise Michaud semblent jouer à la sortie d'une séance de cinéma. Jeux des regards qui se superposent, ne font plus qu'un des deux frères en cinéma.

Moments entre amis, discussions allongés dans un parc, séances de cinéma, rencontres insolites, Douglas Sirk, soleil de mai, enfants, rêve de jungle dans un jardin, voyage en Belgique, femme admirée, grand champ s'étendant à l'horizon, François Truffaut avait professé que « Les films sont plus harmonieux que la vie ». Gérard Courant, avec Le journal de Joseph M, par une sélection habile de morceaux de temps puisés dans la vie de son modèle, montre une vie aussi harmonieuse qu'un film.

Photographies : capture DVD Gérard Courant

La chronique du bon Dr Orlof

Sur le site de Gérard Courant

15:33 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (11) | Tags : gérard courant, joseph morder | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

04/02/2011

La belle équipe

Photographie DR, source Allociné

12:44 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : mikhael hers | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

02/02/2011

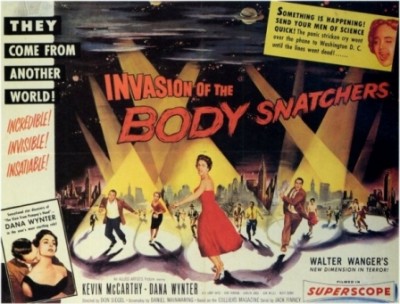

L'invasion des profanateurs de sépulture

Texte de présentation du film pour le festival annuel de Cinéma sans frontières du 4 au 11 février à Nice : Double(s).

Passionnante Amérique des années 50 qui invente le rock-and-roll, combat en Corée, cours dans l'espace et voit des rouges partout. Côté cinéma, le système des grands studios vit sa dernière décennie dorée, confronté à une crise structurelle, économique et morale, face à la montée irrésistible de la télévision et la tristement célèbre chasse aux sorcières initiée par le sénateur McCarthy. C'est pourtant une époque où exercent encore pleinement les réalisateurs du grand cinéma classique américain : John Ford, Howard Hawks, Raoul Walsh, King Vidor, William Wyler, Cecil B.DeMille, Billy Wilder, ainsi que Alfred Hitchcock ou Fritz Lang. Ils cohabitent désormais avec une nouvelle génération talentueuse arrivée après la guerre et formée souvent à la série B et de plus en plus à la télévision comme Robert Wise, Richard Fleischer, Anthony Mann, John Huston, Otto Preminger, Nicholas Ray, Samuel Fuller ou Don Siegel. Le cinéma américain des années 50 saura parfaitement refléter son époque et ce qui apparaît rétrospectivement comme son trait dominant : la peur. Car le pays a beau être devenu le plus puissant, être le vainqueur du nazisme, il est ravagé par la paranoïa. La guerre froide, bien sûr, qui l'oppose très vite au bloc communiste dominé par l'URSS, la menace nucléaire ensuite. Menace de l'anéantissement mais aussi celle de la perte de contrôle d'un pouvoir terrifiant. Peur de l'invasion, extérieure mais aussi, surtout, intérieure, insidieuse, invasion de revendications nouvelles (les minorités, le mouvement des droits civiques), remise en cause des valeurs traditionnelles mais aussi, à l'opposé, des libertés fondamentales.

L'expression de ces peurs multiples et contradictoires trouve un terreau fertile dans le cinéma de genre, le western, le film noir, le fantastique et surtout la science fiction à valeur de conte prophétique. Ce dernier genre est encore cantonné dans la série B. C'est l'époque où il faut scruter le ciel, où l'invasion vient de Mars, planète rouge, où les monstres surgissent de l'esprit, où le nucléaire fait grandir les tarentules, les fourmis et les scorpions tandis qu'il fait rétrécir l'homme dont le doux foyer devient une terrible menace. Le monde se dérègle même ce qui semble le plus familier. C'est dans ce contexte que Don Siegel réalise en 1956 Invasion of the body snatchers (L'invasion des profanateurs de sépulture) écrit par Daniel Mainwaring et produit par Walter Wranger.

Donald « Don » Siegel est surtout connu pour sa collaboration plus tardive avec Clint Eastwood. Cinq films de Coogan's bluff (Un shérif à New-York) en 1968 à Escape from Alcatraz (L'Évadé d'Alcatraz) en 1979 en passant par le mythique premier film présentant l'inspecteur Harry et le méconnu et très sombre The beguiled (Les proies - 1970). Siegel débute pourtant pendant la seconde guerre mondiale, comme monteur chez Warner avant de réaliser deux courts métrages oscarisés puis de nombreux films à petits budgets avec une prédilection pour le western et le polar. On lui doit notamment l'un des meilleurs films avec Elvis Presley, le remake pour la télévision de The killers (A bout portant) en 1964 avec Lee Marvin et le très beau dernier western de John Wayne : The shootist (Le dernier des géants) en 1976.

Le scénariste Daniel Mainwaring a également travaillé sur des films de genre et déjà collaboré plusieurs fois avec Siegel. On lui doit l'adaptation du classique noir Out of the past (La griffe du passé) en 1947 de Jacques Tourneur. Mis sur liste noire, il travaillera sous pseudonyme, notamment pour Ida Lupino avec The Hitch-Hiker (Le voyage de la peur) en 1953.

Walter Wranger, lui, a travaillé avec des réalisateurs prestigieux (Lang, Ford, Dieterle, Hitchcock) et s'est souvent impliqué dans des projets engagés ou risqués comme The long voyage home (1940) de Ford. C'est une nouvelle collaboration avec Siegel pour qui il a produit en 1954 l'excellent film de prison Riot in Cell Block 11.

Invasion of the body snatchers, ce sont 80 minutes en noir et blanc, sèches et angoissantes, un concentré de série B qui va devenir l'archétype de la représentation de la peur panique de cette époque. C'est le récit d'une invasion par l'intérieur qui vise au complet anéantissement de l'être et de l'âme par une substitution presque parfaite des personnes. Cauchemar ultime, votre pire ennemi a pris l'apparence de votre fils, de votre mère ou de la femme aimée. C'est un film qui a du faire le régal des psychanalystes. Don Siegel, habilement, situe son anticipation horrifique dans le cadre très proche d'une petite ville typique de l'Amérique profonde, l'Américana blanche et propre sur elle. C'est une idée qui sera reprise dans les années 80 en particulier par Steven Spielberg. Siegel porte sur la petite communauté un regard quasi documentaire mais assez distancié, non sans un humour un poil sarcastique qui sera mal perçu à l'époque. Le film joue sur l'idée de miroir dont le reflet est peuplé de doubles inquiétants sans émotions, renvoyant une image terrifiante du pays. Un pays collectivisé, déshumanisé, privé de son libre arbitre, réduit à une masse sans âme. Tout en se défendant de tout sous-entendu particulier, Siegel et Mainwaring offrent de multiples possibilités de lecture, du péril communiste à la psychose anti-rouge. Que le péril soit intérieur ou extérieur, il donne corps à la terreur de la dissolution de l'individu dans le collectif et la destruction de la personnalité. Les institutions du pays, la police et les notables en première ligne, sont elles-même contaminées et ce n'est pas la fin, imposée par le studio, qui effacera le regard halluciné de Kevin McCarthy (sic) essayant de nous prévenir que le cauchemar a déjà commencé.

Le potentiel archetypal de Invasion of the body snatchers donnera bien des émules au film. Trois remakes, une série télévisée classique et de nombreuses variations reposent sur les mêmes principes : les enfants tueurs de Village of the damned (Le village des damnés – 1960 et 1995), les femmes robots de The stepford wives (1975 et 2004), les mutations de The thing (1982) et divers autres parasites de l'espace. C'est la définition même d'un classique.

Le film de Don Siegel reste inimitable et conserve intact son potentiel de frissons. La mise en scène utilise les procédés classiques de la série B, venus du western (la description de la communauté, la partie dans les montagnes) comme du film noir (la scène d'ouverture, la structure en flasback). La musique également, très démonstrative, participe de l'ambiance générale. Les effets spéciaux sont discrets ce qui les rend plus efficaces d'autant que la peur se voit d'abord dans les regards éperdus des protagonistes qui ne reconnaissent plus leurs proches. La distribution est elle aussi très « B », de solides actrices et acteurs donnant sans chichis corps à leur personnages campés à grands traits assurés. Il s'en détache Dana Wynther, mince brune piquante et ses belles épaules qui apporte une touche de sensualité troublante et surtout Kevin McCarthy qui va passer par toutes les couleurs de l'angoisse jusqu'à la peur la plus pure. Il rend à merveille avec son jeu qui passe de la retenue tranquille à la folie expressionniste, ce sentiment de sentir le monde se dérober sous lui. Sa course finale au milieu des voitures est un grand moment de cinéma et fera de lui une icône du genre. A noter la présence d'un futur très grand cinéaste dans un petit rôle : Sam Peckinpah. Tout est dit.

Photographies : Sweet Lorraine's world, DR.

08:54 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : don siegel | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

01/02/2011

John Barry, la dernière note

09:08 Publié dans Cinéma, Musique, Panthéon | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : john barry | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

30/01/2011

Premiers plans

10:00 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : court métrage, super 8 | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

28/01/2011

Le mille-feuilles glacé de Gérald Hustache-Mathieu

Le cap du second long métrage est souvent difficile à négocier pour le jeune metteur en scène. Gérald Hustache-Mathieu s'en tire les doigts dans le nez avec le délicieux Poupoupidou et avec Sophie Quinton. J'avais dit en son temps tout le bien que je pensais d'Avril (2006), son premier long métrage, bien que conscient des manques d'un film un peu trop sage, s'appuyant un peu trop sur les acquis de l'extraordinaire, n'ayons pas peur des mots, La chatte andalouse (2003). Parmi ces acquis, un univers un peu décalé, un ton délicat, un humour pince sans rire et une sensualité tranquille. Et puis Sophie Quinton. Surprise, Poupoupidou part dans une nouvelle direction, révélant une cinéphilie vaste et éclectique chez le metteur en scène qui compose son film de multiples strates très référencées. Pourtant l'effet d'accumulation n'empêche nullement l'affirmation de son univers personnel, ici renouvelé, cohérent, séduisant, jouissif même comme chez un Quentin Tarantino. Et puis toujours Sophie Quinton.

Nous voici donc dans les pas de David Rousseau joué par Jean-Paul Rouve (dont je connais très mal le travail), un écrivain en panne d'inspiration pour ses thrillers qui se retrouve au beau milieu de nulle part. En l'occurrence Mouthe, dans le Jura, la ville nous dit-on la plus froide de France. Là, il remédie à sa panne en enquêtant sur la mort mystérieuse de Candice Lecoeur, starlette locale dont le destin semble rejouer celui de la star des stars : Marilyn Monroe. L'argument est tordu mais séduisant et Gérald Hustache-Mathieu trouve un équilibre dans une composition minutieuse et une mise en scène précise, ludique, jouant sur les effets de collage, de mise en abyme et de reflets dans les miroirs.

A un premier niveau, le film emprunte aux univers de cinéastes contemporains, assez en vogue, adeptes de l'étrange : David Lynch pour le visage dans la neige de Candice, la scène à la morgue et l'hypersensibilité auditive du héros ; Atom Egoyan pour l'enquête décalée et l'atmosphère ouatée ; et puis surtout aux frères Coen, Fargo (1996) et Barton Fink (1991) en tête avec son hôtel bien bizarre, et même une scène de bowling avec ralentit façon Big Lebowski (1998). On retrouve dans cette veine le goût des situations incongrues, des objets inattendus, une bande sonore stimulante et un plaisir évident dans la caractérisation des personnages secondaires.

A un second niveau (suivez le guide), on trouvera quelque chose du cinéma français, empruntant cette fois plus des procédés de mise en scène, comme les jeux avec l'autoradio qui rappellent des choses que faisait Claude Chabrol, l'atmosphère neigeuse du Truffaut de Tirez sur le pianiste (1960) avec son goût pour les détectives amateurs, et pas mal de trucs venus de la Nouvelle Vague canal historique, que ce soit l'utilisation de la voix off, les ellipses sèches du montage, les jeux sur le son et l'utilisation du hors champ (l'accident de voiture).

Un troisième niveau est moins évidemment mis en avant, qui mêle des références venues du grand cinéma classique hollywoodien (matrice des deux autres niveaux par ailleurs). L'enquêteur amoureux d'une morte, c'est bien sûr Dana Andrews fasciné par la Laura d'Otto Preminger. Le récit fait par le cadavre renvoie à Billy Wilder, et l'on cite littéralement All about eve (1950) de Joseph L. Mankiewicz.

Ce dernier point permet de comprendre l'originalité du travail d'Hustache-Mathieu. Ce n'est pas un plaquage mais un subtil jeu de renvois. Quand Denner parle à Candice du personnage d'Ève Harrington (rappelons pour ceux qui ne connaissent pas ce chef d'œuvre qu'il s'agit d'une jeune femme ambitieuse qui manœuvre pour supplanter une grande actrice), Sophie Quinton est devant son miroir dans sa loge et interroge justement son reflet, celui qui la confond avec Marilyn et qui, en elle-même, est en train de supplanter la jeune fille de Mouthe. La citation dépasse ici le clin d'œil pour révéler quelque chose du personnage. A ceci se rajoute le fait que le film de Mankiewicz est l'un des premiers rôles de Monroe où elle incarne une jeune actrice ambitieuse et un peu naïve (nouvel effet miroir). Et l'ensemble se situe dans le contexte où Denner et Candice rejouent sans le savoir la relation entre Arthur Miller et Monroe, le premier faisant l'éducation intellectuelle de la seconde. Finement, Hustache-Mathieu fait se tenir l'homme sur le pas de la porte, à l'orée de l'univers déjà Schizophrène de Candice-Marilyn, en proie à un trouble de la personnalité que son entrée va renforcer. Ouf ! Et puis tout cela avec la belle lumière de Pierre Cottereau sur le visage de Sophie Quinton.

Nous pouvons passer au quatrième niveau, l'ossature du film, le parallèle avec le destin de Marilyn. C'était sans doute la partie la plus délicate à gérer. Bien que les étapes en soit connues du grand public, Gérald Hustache-Mathieu reste constamment clair, revisitant les évènements au filtre de sa propre fantaisie, comme avec la scène des photographies pour le calendrier ou l'apparition avec la robe-sac de patates. Si l'épisode avec le président de région aux initiales JFK et à l'accent américain n'est pas tout à fait convaincant, la superposition Monroe/Quinton fonctionne magiquement. Les tout premiers plans où l'actrice rejoue la fameuse séance avec le photographe Bert Stern (elle s'y dévêt sous des voiles transparents et colorés) imposent d'entrée le principe du film et troublent délicieusement comme au temps de Linda Kerridge dans Fade to black (1980) de Vernon Zimmerman. Le regard amoureux du réalisateur sur son actrice fétiche nous donne un portrait rare qui ne dit cette fois rien d'autre que leur relation propre.

C'est là que Poupoupidou trouve son essence, avec un dernier niveau d'autocitation qui pourrait passer un peu vite pour de la prétention. Mais cela me semble d'abord un retour sur un parcours partagé, avec son actrice mais aussi avec les spectateurs du début, ceux qui ont fait le succès de ses courts métrages. Voir Sophie Quinton virer ses cheveux blonds et paraître en rouquine, vêtue de la veste de Peau de vache (2001) pour nous donner des nouvelles du taureau Pablo, cela m'a fait sauter de joie dans mon fauteuil.

Il se dégage de Poupoupidou une belle générosité, que ce soit dans le rapport de jeu établi avec le spectateur, dans la façon de filmer son héroïne ou dans l'attention apportée aux personnages secondaires, l'étrange peuplade de Mouthe : Clara Ponsot en réceptionniste amoureuse, Guillaume Gouix en beau gendarme adepte du tir à l'arc et la belle Arsinee Khanjian que l'on a plaisir à retrouver en psychiatre pas trop équilibrée. Générosité d'une belle pâtisserie, légère mais riche de surprises, alliance de saveurs fraîches voire glacées, avec une touche subtile de Sophie Quinton qui laisse une douce chaleur aux joues.

Photographies : copyright Diaphana (source Allociné)

Enthousiasme partagé chez Pascale

07:55 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (5) | Tags : gerald hustache-mathieu | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

26/01/2011

Deux ou trois choses que je sais d'eux

"Quand la légende devient les faits, imprimez la légende". La maxime fordienne semble avoir inspiré Emmanuel Laurent pour le documentaire Deux de la vague. Non que son récit du mouvement de la Nouvelle Vague française raconté à travers celle de la relation entre François Truffaut et Jean-Luc Godard ne prenne des libertés avec les faits. Il est par ailleurs écrit avec Antoine de Baecque auquel on doit deux remarquables biographies de l'un comme l'autre cinéaste, (Celle sur Truffaut rédigée en collaboration avec Serge Toubiana). Mais, comprimé en 90 minutes de film, ce récit fait la part belle à une manière d'histoire officielle à visée didactique qui s'en tient aux grandes lignes de cette aventure artistique et humaine : les années de la critique aux Cahiers du Cinéma, les premiers courts métrages, Les 400 coups et la révélation cannoise en 1959, le choc A bout de souffle en 1960, Belmondo, Jean-Pierre Leaud, la Cinémathèque d'Henri Langlois, 1968, la rupture et ses fameuses lettres, "Probablement personne ne te traitera de menteur, aussi je le fais.", "Je n’ai plus rien éprouvé pour toi que du mépris...". Tout ceci est aujourd'hui bien connu. Je me suis étonné que Laurent et de Baecque n'aient pas pu (voulu ?) creuser plus avant. En choisissant d'arrêter le parallèle à 1973 (Les deux hommes ne se parleront plus), le film reste en surface de la légende.

Lire la suite sur Kinok

Photographie : blog Translatable images (tournage de Farenheit 451)

Sur Films à trois

19:10 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : emmanuel laurent, jean-luc godard, françois truffaut | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

21/01/2011

Les films rêvés

Le cinéphile est généralement friand de projets avortés, de rencontres non abouties. Il aime à imaginer les films où auraient pu se croiser les acteurs et techniciens, les actrices et les auteurs qu'il adore. Sean Hartter est un designer qui donne corps à ces films rêvés, le temps d'un poster. Collages, choc des titans, demi-dieux et déesses de l'écran, livrés à la plus sauvage imagination. (source : Cinéma teaser)

Les posters de Sean Hartter sur son site

07:52 Publié dans Cinéma, Curiosité | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : sean hartter, affiche | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

19/01/2011

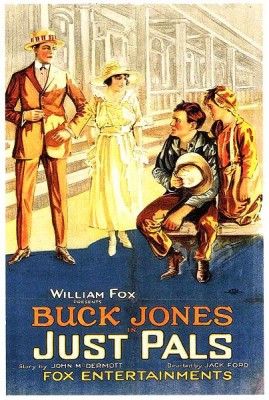

Ford première manière

La grande majorité des œuvres muettes de John Ford sont perdues. En attendant que l'on retrouve dans un grenier hongrois ou une cave néo-zélandaise une rareté, qu'il me soit permis de m'en affliger, surtout quand on a l'occasion de découvrir un bijou comme Just pals. Tourné pour la Fox Film Corporation de William Fox en 1920, c'est la première expérience de Ford avec ce studio, le film fait ses 50 minutes sans un photogramme de gras. Il semble assez typique du travail de Ford à l'époque où il signe encore fréquemment « Jack » Ford. Films mêlant aventures et mélodrame avec pures jeunes femmes et héros virils incarnés par Harry Carey, Tom Mix, Hoot Gibson ou, ici, Buck Jones. Jones fut une grande star du western et de l'aventure, tournant dans plus de 160 films entre 1918 et sa mort tragique en 1942. Cascadeur puis doublure de Tom Mix, il accède rapidement à un vedettariat qui ne le quittera jamais, faisant de lui un des modèles du cinéma populaire américain de l'époque.

Découvrir Just pals, c'est respirer à pleins poumons l'air frais d'un cinéma qui, loin d'être poussiéreux, est encore jeune et libre, volontaire et physique. Direct. Expérience revigorante pour le spectateur de 2011 coincé entre personnages immobiles et pantins agités d'action tartinée d'effets numériques. Ici, quand le personnage de Buck Jones est éjecté d'un train en marche, il y a un petit saut du côté du cœur. L'intensité des scènes d'action suscite l'émotion du risque vrai. C'est une constante que l'on trouve chez tous les grands burlesques, les films d'aventure et les westerns. La mise en avant du corps en mouvement, manière de compenser l'absence de dialogues et de magnifier l'expressivité des images.

Just pals est le récit d'une amitié entre Dim, le jeune bon à rien d'une petite ville très américaine du début du siècle (Palissades blanches, grandes maisons de bois et petits jardins), et Bill, joué par George E. Stone, garçon débrouillard violemment débarqué d'un train par un chef de convoi vindicatif. Leur relation fait plusieurs fois penser à celle entre le vagabond et l'enfant de The kid de Charles Chaplin qui sera tourné l'année suivante, que ce soit dans la peinture drôle et tendre du sentiment paternel qui transfigure l'anti-héros, l'amour entier de l'enfant et les ressorts de l'intrigue (on veut évidemment lui retirer l'enfant). Ford nous offre pour l'occasion une description remarquable de la petite communauté et l'on se délecte d'y trouver déjà de nombreux motifs qui lui resteront chers. L'institutrice et l'importance de l'éducation, le shérif débonnaire, mélange de George Gabby Hayes et de Hank Worden, bien incompétent, répétant à tout bout de champ : « La loi s'occupera de ceci », le banquier véreux comme le sera celui de Stagecoach (La chevauchée fantastique – 1939) et l'attirance pour les marginaux sympathiques. Lors d'une scène furieusement glaçante, Ford décrit un lynchage presque réussi, comme il montrera plusieurs fois sans fard cette violence collective capable d'embraser la foule des bons citoyens. Un acte qui le révulse et sur lequel il reviendra, lui donnant une issue légère dans Young mister Lincoln (Vers sa destinée – 1939) ou dramatique dans Two rode together (Les deux cavaliers – 1961). Ici, l'aspect physique (les cadres larges du mouvement de la foule traînant Dim vers l'arbre) et l'intensité de la violence, contrastent avec l'atmosphère de comédie du reste du métrage. Chez Ford, les aspects les plus sombres de la nature humaine ne sont jamais occultés et viennent souvent nuancer ses descriptions que l'on a trop vite jugées idéalisées.

La plongée qu'il nous propose dans cette Amérique 1900 est à peine troublée par la fiction. Les intérieurs, les accessoires, les costumes, les activités (les fermiers qui s'activent derrière Dim paressant dans une grange), tout sonne étrangement juste, transformant l'écran en une véritable machine à remonter le temps. La photographie est signée George Schneiderman, qui collaborera avec Ford jusque dans les années trente. Son image, très claire, limpide, fait vibrer l'atmosphère et je ne suis pas surpris d'apprendre que c'est lui qui fera celles de Judje Priest (1934) et Steamboat roun' the bend (1935) qui se déroulent dans le même type d'univers. Cet aspect documentaire est toujours inséré naturellement dans la fiction et constamment sublimé par la grâce de la mise en scène, le sens de la composition fordienne, art incomparable. La caméra est toujours au cœur de l'action, au milieu de la foule en délire, sur le toit du wagon d'où tente de s'échapper Bill, sur les visages lorsque l'action est une émotion qui passe dans le regard, toujours au bon endroit, à la juste distance. Admirable.

Affiche source Wikipedia

09:25 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : john ford | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |