11/01/2011

Fascination

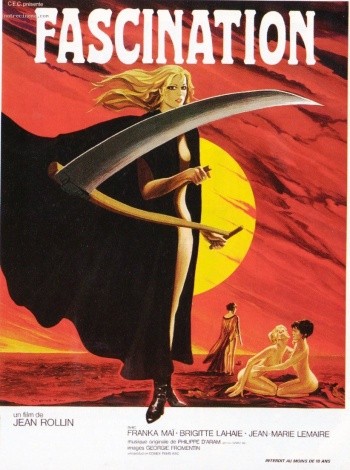

Rien de mieux pour rendre hommage à un réalisateur disparu que de découvrir un de ses films. A une époque qui me semble terriblement lointaine, je trouvais toujours une sorte de consolation aux diffusions exceptionnelles sur le petit écran qui venaient bousculer le sage ordonnancement des programmes pour saluer un artiste et son œuvre. Je n'ai rien vu passer sur Blake Edwards, je peux me tromper, mais j'imagine avec un sourire sardonique une diffusion en première partie de soirée, y compris sur ARTE, des Raisins de la mort (1980) ou de La morte vivante (1982) de Jean Rollin. Comme on ne peut compter que sur soi même, je me suis fait ma propre veillée funèbre (Comme l'a joliment écrit Ludovic, j'avais encore envie de rester un peu avec Jean) en découvrant Fascination tourné en 1979. Et je vous assure qu'une telle veillée à plus à voir avec celles filmées par John Ford ou chantées par Georges Brassens qu'à autre chose.

Conte fantastique, poétique, érotique et un poil anarchiste, Fascination jouit d'une réputation excellente au sein de l'œuvre rollinienne. C'est sans doute l'un de ses plus accessibles car l'un des plus équilibrés entre les habituelles contraintes économiques auxquelles le réalisateur était soumis (budget, temps de tournage, distribution, scénario) et ses ambitions formelles. Équilibre du rythme, le film a le juste tempo sans rien sacrifier à la composition des plans sur la longueur, contemplatifs souvent, laissant diffuser l'étrange. Équilibre de l'interprétation, pus homogène qu'ailleurs, dont le style particulier de jeu souvent dilettante, s'accommode bien du décalage temporel (le film se déroule au début du XXe siècle). Équilibre des décors, superbe château isolé dans une non moins superbe campagne traversée de brumes du plus bel effet, dont on ressent l'humidité, la fraicheur. Cadre hors du temps. Le huis-clos justifie la simplicité et permet à Jean Rollin d'exploiter au maximum ses faibles ressources : le pont photogénique, l'écurie, l'abattoir au début, le vieux moulin à la fin.

Les quatre premiers plans contiennent tout l'univers de leur auteur. Une ancienne peinture, un chandelier, un énorme grimoire aux gravures occultes, deux mains fines et blanches, féminines, aux poignets ornées de dentelle fragile, blanche, caressant la couverture et le parchemin des pages. Goût des belles choses anciennes, présence d'un monde au delà du rideau des choses matérielles auquel se heurte notre vision. Sensualité et goût des belles femmes, de leur douceur associée à une sorte de fièvre, tout cela dans un simple mouvement de la main. Comme avec les premières mesures d'un morceau de Ravel, nous sommes immédiatement plongés dans un univers à nul autre pareil. A chacun de choisir de le rejeter ou de s'y abandonner.

Suite à un vol qui a mal tourné, Marc trahit ses complices et file avec le butin. Poursuivi, il trouve refuge dans un étrange château où il est accueilli par deux ravissantes demoiselles. Tandis que les ex-complices encerclent la bâtisse Marc est le jouet des séductions d'Éva et Élisabeth, otages plus ou moins consentantes, préparant pour la nuit une étrange réunion féminine. Traitant l'articulation de ses péripéties par dessus la jambe, Rollin joue les variations dans les rapports entre ses personnages, faisant exploser des accès de violence et d'érotisme. Les uns comme les autres renversent les positions de protagonistes, tour à tour victimes ou bourreaux, dominants ou dominés. Je me suis fait la réflexion que, d'une certaine façon, Rollin est ici proche d'un Sergio Leone, jouant sur les codes et les attentes, s'amusant à les satisfaire là où on ne les attend pas. Il progresse par scène, chacune sur son rythme propre, possédant un tempo propre et s'emboîtant dans un ensemble plus lâche et plus libre. Ce qui compte, c'est la beauté et l'insolite du cadre, la saisie de la poésie de l'instant, la puissance visuelle de l'image et des associations visuelles. Le plus fameux dans Fascination, c'est l'élimination impitoyable du groupe des truands par une Éva, personnifiée par Brigitte Lahaie, armée d'une faux et vêtue seulement d'une vaste cape noire et de bottes rouges. Lors de son duel avec la femme du groupe sur le pont qui mène au château, elle est sciemment filmée comme Clint Eastwood sous l'œil du maestro italien (découpage, gros plans). Les scènes purement érotiques sont traitées de la même manière. Attendues, c'est une exigence des producteurs, ces passages surprennent par leur mélange de sensualité et de retenue. Rollin privilégie encore une fois le découpage, le jeu sur la durée et les gros plans, s'attardant sur un détail, un geste, ou se focalisant sur un visage, créant des visions d'un érotisme unique en son genre. Il est aidé sur ce plan par ses actrices d'une grande beauté, aussi troublantes nues que sous leurs voiles diaphanes ou leurs tenues sophistiquées façon 1900. Brigitte Lahaie en particulier a une aisance physique (marcher nue, c'est pas simple), qui compense un jeu pas toujours assuré et contraste par son côté très charnel (rondeurs musclées, seins sublimes) avec Franca Mai qui joue Élisabeth, plus éthérée, fragile ; et Fanny Magier dans le rôle d'Hélène, maîtresse femme rigide.

A tout ceci s'ajoute , discrètement, une dimension politique, vision surréaliste et fantastique de la lutte des classes. Le gang a l'allure d'une bande à Bonnot au petit pied, arborant le foulard des apaches (les parisiens, pas ceux de l'Arizona) et utilisant leur langage, ce qui donne des dialogues plutôt amusants quoique peu naturels. Ils rêvent d'ascension sociale et aiment s'en prendre aux « bourgeois » : symboliquement, leur chef intervertit les rôles de sa compagne et d'Éva en donnant les vêtements « de riche » de la seconde à la première, amenant Éva à révéler sa nature réelle quand après le viol, elle élimine le truand puis revêt sa fameuse cape. Ce rêve prolétaire sera sanctionné par la mort. Impitoyable société. Les deux héroïnes sont clairement identifiées comme deux domestiques un peu particulières qui s'ébattent en liberté restreinte dans la demeure abandonnée de leurs mystérieuses patronnes. Quand celles-ci surviennent, elles n'hésitent pas à les sacrifier à leurs besoins. La symbolique du sang, utilisé pour préserver la beauté comme dans la légende de la comtesse Bathory (Rollin s'inspire aussi des traitements contre l'anémie à base de sang de bœuf, directement bu à l'abattoir, qui avaient cours à l'époque), peut relever d'une lecture marxiste et ironique, le sang du peuple abreuvant les possédants. Lecture troublée par la puissance de l'érotisme quand Rollin filme en gros plan Franca Mai humectant ses lèvres. L'affection de Rollin va à ses héroïnes rêvant de liberté et d'amour fou.

L'avis du bon Dr Orlof

Et celui du Dr Franc N Furter

Sur Gotterdammerung (en anglais)

Photographies Mondes étranges

13:00 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (13) | Tags : jean rollin | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

10/03/2010

Terres de rêve

Terminant de lire Le goût de la beauté d'Éric Rohmer, je pensais à sa phrase «Au cinéma le classicisme n'est pas par derrière, mais en avant» en revoyant Across the Wide Missouri (Au-delà du Missouri – 1951) de William Wellman. Ce film, qui suit les aventures d'un groupe de chasseurs de fourrures en contrée indienne dans l'Amérique du début du XIXe siècle, se rattache à une veine souvent qualifiée d'élégiaque illustrée notamment par Howard Hawks avec The big sky (La captive aux yeux clairs – 1952) et André de Toth avec The indian fighter (La rivière de nos amours – 1955). On peut à la limite y ajouter le Wagonmaster (Le convoi des braves – 1950) de John Ford pour l'esprit et, plus tardif et plus solitaire, le Jeremiah Johnson (1971) de Sidney Pollack.

Classique, Wellman l'est certainement, incarnant à merveille le type du réalisateur aventurier, pilote de chasse durant la première guerre mondiale, sportif, fort en gueule, buveur, tyrannique, réactionnaire et machiste, formé à l'école du muet, tournant vite, aimant les défis physiques autant que techniques, à l'aise dans le système des studios et prêt à toutes les batailles avec les producteurs. Respecté mais pas au point que Across the wide Missouri ne soit amputé d'un bon quart d'heure par la MGM. Pour Wellman, le cinéma, c'est avant tout l'expression d'une liberté d'action et de pensée. Comme le rappelle Bertrand Tavernier dans Amis américains, les opinions tranchées de Wellman ne l'empêchent pas de s'investir dans des projets généreux comme son film sur le lynchage, The ox-bow incident (L'étrange incident) en 1943, ou de proposer d'étonnants portraits de femmes dans Westward the women (Convoi de femme – 1951). Dans le film qui nous intéresse, la description des indiens reste aujourd'hui exceptionnellement juste (et Maria Elena Marques sacrément plus crédible que Debra Paget ou Elsa Martinelli dont le bain, pourtant...).

En avant donc, car Across the wide Missouri, pour peu que l'on se laisse traverser par les bourrasques vivifiantes traversant ses grands espaces, laisse loin derrière lui nombre de films à grand sujet et savantes constructions psychologiques des années 50, sans même parler des révisions déchirantes et cinématographiquement pénibles des années 60.

Dans La nuit des horloges (2007), son dernier film en date que nous avons présenté à Nice, Jean Rollin rend hommage à l'esprit du cinéma de Wellman par l'évocation d'un passage de Yellow Sky (La ville abandonnée – 1948). Au tout début, un groupe de cavaliers arrive en vue d'une ville. Hirsutes, dépenaillés, suants, mal rasés, on se croirait en plein western italien si ce n'était le noir et blanc très contrasté de Joe MacDonald. Puis on reconnaît le regard de Gregory Peck et le rictus de Richard Widmark. Bref, le groupe entre dans un saloon. Au dessus du bar, il y a un grand tableau qui représente une femme nue lascivement emportée par un cheval. « J'aimerais bien savoir ce qu'elle a de prévu quand elle aura fini de monter ce cheval » dit un homme. « J'aimerais savoir ou va ce cheval » traduit Jean Rollin via son alter-ego Michel Jean, dont le cinéma a fait sien cet appel au rêve.

Across the wide Missouri illustre à la perfection cet appel. Wellman donne à voir le sentiment même de la liberté, l'euphorie d'un corps libre maître de ses mouvements. La découverte des vastes territoires Indiens est un grand moment d'ivresse cinématographique. Les homme menés par Clark Gable sont venus chercher là un monde accordé à leurs désirs. Un monde à la beauté sans limite, rude, violent voire cruel, mais où l'homme prend sa juste mesure au sein d'une nature encore souveraine. Les hommes dévalent la pente face à une immense étendue de lacs et de forêts, de toute la vitesse de leurs chevaux. La princesse indienne qui les menés jusque là les accompagne dans leur course, les dépasse, telle une déesse, un centaure femelle. Bien qu'elle soit habillée, c'est elle la femme du tableau et le film fait récit de ce qui se passa après qu'elle eut finit sa course.

Qu'est-ce qui fait la force du western ? Le sentiment bouleversant qui se dégage de ce film et des films qui lui ressemblent ? Sans doute cette idée d'un idéal de vie, ce goût de liberté qui semble si lointain mais si absolu. Pourtant Wellman n'est ni naïf, ni mystique, pas plus que ne l'étaient Ford, Walsh, Hawks ou Pollack. La terre promise n'est pas vierge, les indiens l'habitent. L'homme reste l'homme et la violence l'accompagne, même s'il la fuit. Mais dans ces films passe l'idée d'un possible, le portait d'hommes tels qu'ils devraient être. Je me suis amusé à penser que ces trappeurs ne devaient pas se laver souvent, que les sanitaires brillaient par leur absence, mais qu'il n'y avait pas là-bas ni téléphones mobiles, ni train de banlieue, ni ronds points ; qu'ils pouvaient boire, fumer et manger mal sans subir d'incessants messages cherchant à les culpabiliser pour le trou de la sécu. La belle vie, quoi. Un esprit mal intentionné pourra toujours me faire remarquer qu'il n'y a pas non plus de cinéma sur ces terres de rêve, mais quand on vit dans un film, est-ce bien nécessaire ?

Photographies : captures DVD Sidonis et Warner (DR)

22:53 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : william wellman, jean rollin | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |