12/03/2010

Godard / Rohmer

11:44 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean-luc godard, eric rohmer | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

10/03/2010

Terres de rêve

Terminant de lire Le goût de la beauté d'Éric Rohmer, je pensais à sa phrase «Au cinéma le classicisme n'est pas par derrière, mais en avant» en revoyant Across the Wide Missouri (Au-delà du Missouri – 1951) de William Wellman. Ce film, qui suit les aventures d'un groupe de chasseurs de fourrures en contrée indienne dans l'Amérique du début du XIXe siècle, se rattache à une veine souvent qualifiée d'élégiaque illustrée notamment par Howard Hawks avec The big sky (La captive aux yeux clairs – 1952) et André de Toth avec The indian fighter (La rivière de nos amours – 1955). On peut à la limite y ajouter le Wagonmaster (Le convoi des braves – 1950) de John Ford pour l'esprit et, plus tardif et plus solitaire, le Jeremiah Johnson (1971) de Sidney Pollack.

Classique, Wellman l'est certainement, incarnant à merveille le type du réalisateur aventurier, pilote de chasse durant la première guerre mondiale, sportif, fort en gueule, buveur, tyrannique, réactionnaire et machiste, formé à l'école du muet, tournant vite, aimant les défis physiques autant que techniques, à l'aise dans le système des studios et prêt à toutes les batailles avec les producteurs. Respecté mais pas au point que Across the wide Missouri ne soit amputé d'un bon quart d'heure par la MGM. Pour Wellman, le cinéma, c'est avant tout l'expression d'une liberté d'action et de pensée. Comme le rappelle Bertrand Tavernier dans Amis américains, les opinions tranchées de Wellman ne l'empêchent pas de s'investir dans des projets généreux comme son film sur le lynchage, The ox-bow incident (L'étrange incident) en 1943, ou de proposer d'étonnants portraits de femmes dans Westward the women (Convoi de femme – 1951). Dans le film qui nous intéresse, la description des indiens reste aujourd'hui exceptionnellement juste (et Maria Elena Marques sacrément plus crédible que Debra Paget ou Elsa Martinelli dont le bain, pourtant...).

En avant donc, car Across the wide Missouri, pour peu que l'on se laisse traverser par les bourrasques vivifiantes traversant ses grands espaces, laisse loin derrière lui nombre de films à grand sujet et savantes constructions psychologiques des années 50, sans même parler des révisions déchirantes et cinématographiquement pénibles des années 60.

Dans La nuit des horloges (2007), son dernier film en date que nous avons présenté à Nice, Jean Rollin rend hommage à l'esprit du cinéma de Wellman par l'évocation d'un passage de Yellow Sky (La ville abandonnée – 1948). Au tout début, un groupe de cavaliers arrive en vue d'une ville. Hirsutes, dépenaillés, suants, mal rasés, on se croirait en plein western italien si ce n'était le noir et blanc très contrasté de Joe MacDonald. Puis on reconnaît le regard de Gregory Peck et le rictus de Richard Widmark. Bref, le groupe entre dans un saloon. Au dessus du bar, il y a un grand tableau qui représente une femme nue lascivement emportée par un cheval. « J'aimerais bien savoir ce qu'elle a de prévu quand elle aura fini de monter ce cheval » dit un homme. « J'aimerais savoir ou va ce cheval » traduit Jean Rollin via son alter-ego Michel Jean, dont le cinéma a fait sien cet appel au rêve.

Across the wide Missouri illustre à la perfection cet appel. Wellman donne à voir le sentiment même de la liberté, l'euphorie d'un corps libre maître de ses mouvements. La découverte des vastes territoires Indiens est un grand moment d'ivresse cinématographique. Les homme menés par Clark Gable sont venus chercher là un monde accordé à leurs désirs. Un monde à la beauté sans limite, rude, violent voire cruel, mais où l'homme prend sa juste mesure au sein d'une nature encore souveraine. Les hommes dévalent la pente face à une immense étendue de lacs et de forêts, de toute la vitesse de leurs chevaux. La princesse indienne qui les menés jusque là les accompagne dans leur course, les dépasse, telle une déesse, un centaure femelle. Bien qu'elle soit habillée, c'est elle la femme du tableau et le film fait récit de ce qui se passa après qu'elle eut finit sa course.

Qu'est-ce qui fait la force du western ? Le sentiment bouleversant qui se dégage de ce film et des films qui lui ressemblent ? Sans doute cette idée d'un idéal de vie, ce goût de liberté qui semble si lointain mais si absolu. Pourtant Wellman n'est ni naïf, ni mystique, pas plus que ne l'étaient Ford, Walsh, Hawks ou Pollack. La terre promise n'est pas vierge, les indiens l'habitent. L'homme reste l'homme et la violence l'accompagne, même s'il la fuit. Mais dans ces films passe l'idée d'un possible, le portait d'hommes tels qu'ils devraient être. Je me suis amusé à penser que ces trappeurs ne devaient pas se laver souvent, que les sanitaires brillaient par leur absence, mais qu'il n'y avait pas là-bas ni téléphones mobiles, ni train de banlieue, ni ronds points ; qu'ils pouvaient boire, fumer et manger mal sans subir d'incessants messages cherchant à les culpabiliser pour le trou de la sécu. La belle vie, quoi. Un esprit mal intentionné pourra toujours me faire remarquer qu'il n'y a pas non plus de cinéma sur ces terres de rêve, mais quand on vit dans un film, est-ce bien nécessaire ?

Photographies : captures DVD Sidonis et Warner (DR)

22:53 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : william wellman, jean rollin | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

04/03/2010

Un maledetto imbroglio

Adapté du roman Quer pasticciaccio brutto de via Merulana (L'affreux pastis de la rue des Merles, 1957) de Carlo Emilio Gadda par Germi, Alfredo Giannetti et Ennio De Concini entre deux peplums, Un maledetto imbrogio (Meurtre à l'italienne – 1959) est certainement un sommet de l'œuvre du réalisateur. Il fait en quelque sorte la synthèse de sa veine néo-réaliste : plongée dans tous les aspects de la vie romaine à la fin des années 50, précision du trait, jeux sur les dialectes (romain, sicilien), variété des décors et des personnages, et puis ce regard mélancolique et sombre, profondément humain, porté sur ses contemporains. Cette humanité, on la trouve de façon exemplaire dans les deux portraits de femme qui illuminent le film, la grande dame Liliana Banducci jouée avec une infinie délicatesse par la belle Eleonora Rossi Drago, et la servante Assuntina venue de la zone des castelli romani, la grande banlieue encore rurale de Rome, rôle dans lequel explose Claudia Cardinale pour sa première prestation majeure. Les mots me manquant, je citerais ceux de Pier Paolo Pasolini alors critique : «Une Cardinale dont je me souviendrais longtemps. Ces yeux qui regardent uniquement selon les angles du côté du nez, ces cheveux noirs décoiffés (...) ce visage d'humble, de chatte, et si sauvagement perdue dans la tragédie » (I film degli altri pubié en France dans Pier Paolo Pasolini, écrits sur cinéma aux éditions Cahier du Cinéma).

Germi, à travers le personnage du commissaire Ingravallo qu'il joue lui-même, qui porte sur ces deux femmes un regard plein de compassion et d'amour. Toutes les deux incarnent à leur manière ce qui manque à sa propre vie, une compagne et une fille, manque existentiel représenté par ces courts passages où Ingravallo se repose quelques instants dans sa chambre spartiate et qui expriment mieux que tout la solitude de l'homme. Tout se joue en finesse chez Germi. L'amour non exprimé pour Liliana, belle femme mûre qui ne peut avoir d'enfant, passe à travers la poupée que remarque le commissaire et, plus tard, après le meurtre, les expressions d'Ingravallo rappellent certains moments du Laura (1944) d'Otto Preminger. C'est très émouvant. Assuntina elle, la fille de la campagne, est enceinte et déclenche les instincts protecteurs du commissaire qui pourra, au prix certes d'une grande douleur, lui éviter l'implication dans le meurtre. Germi magnifie Cardinale (tous les deux de tempérament réservé se sont nous dit-on très bien entendus) et lui offre des plans d'une très grande intensité : le signe de croix en reflet dans un miroir passé, la course finale dans la poussière brûlante en traveling arrière. Il exalte chez elle à la fois son côté très terrien (l'animalité, les gestes brusques, les pieds nus) et le côté « plus grand que nature », le « tragique » de Pasolini (son regard, sa beauté, la force de son jeu).

Le film s'ouvre sur une vue de la fontaine de la Piazza Farnese à Rome accompagnée d'une charmante ritournelle écrite par Germi et mise en musique, guitare mélancolique, par Carlo Rustichelli. Il se poursuit dans un palais romain typique. Aux cris de la victime du vol répondent dix têtes qui apparaissent aux fenêtres ou dans les escaliers couverts et c'est tout un peuple bigarré qui envahi l'écran. On pensera à l'ouverture du Matrimonio all'italianna (Mariage à l'italienne), tourné par Vittorio De Sica l'année d'avant à Naples. A travers la multiplication des interventions, des répliques superposées, du chant du dialecte romain et de la vivacité du montage de Roberto Cinquini, Germi impose un rythme soutenu au film, une vivacité de forme et de sonorité (les bruits de la ville, les dialogues) qui va contraster avec la noirceur de certaines ambiances. Il y aura peu de poses, essentiellement celles d'Ingravallo chez lui et la découverte du meurtre de Banducci par son cousin (Franco Fabrizi, visqueux à souhait) traitée sur un mode à suspense.

Le travail de la caméra est toujours très virtuose (précision et variétés des cadrages, mouvements rapides, recadrages au cordeau) sans jamais que cette virtuosité ne prenne le pas sur les personnages et la progression dramatique. Ici cette virtuosité révèle une profonde connaissance des lieux et des êtres car elle s'applique de la même manière au palais romain, au village d'Assuntina, au commissariat, aux marché du centre ville et aux faubourgs pauvres. De l'intérieur de la grande bourgeoise à la chambre de la bonne, de celle du commendatore à celle du commissaire, partout, sur tout le monde, le regard de Germi est acéré, précis, sans concession sur ce que ces lieux révèlent de solitude, de misère, de froideur, mais faisant toujours ressortir ce qu'ils expriment de profondément humain. C'est le même regard que celui qui se porte sur les hommes. Germi montre crûment le fiancé d'Assuntina (le Nino Castelnuovo gentil de Jacques Demy et psychopathe chez Lucio Fulci) se prostituer pour de riches américaines, ou l'égoïsme et l'hypocrisie du cousin dont on sent qu'Ingravallo aimerait bien qu'il soit le coupable. Il révèle en deux plans le passé fasciste du mari de Liliana sans s'appesantir dessus. Tous ces aspects, cette façon de faire du cinéma à partir d'un pays, de son peuple, de ses drames, de ses espoirs et de sa complexité, c'est le Néoréalisme Italien.

Là-dessus, Germi greffe son admiration pour le cinéma noir américain. Élément déterminant, la photographie signée de nouveau par Léonida Barboni, noirs profonds et blancs incandescents, compose par ses ambiances l'hommage à une forme qui, souvent, a été également marquée de préoccupations sociales et d'une grande acuité d'observation du réel. Ingravallo porte lunettes noires et chapeau mou, les voitures sont filmées comme dans The big sleep (Le grand sommeil – 1946) de Hawks avec les intérieurs à l'éclairage étudié, et les policiers au regard désabusé arpentent la ville comme chez Fuller ou Kazan.

Dernier aspect important dans ce film, l'humour qui me semble annoncer, même si l'on reste encore dans un véritable drame, le virage radical vers la comédie pure et dure que Pietro Germi effectue avec son film suivant. D'autres films de Germi ne manquent pas d'humour, mais celui-ci vient essentiellement de tel trait de caractère d'un personnage. Cette fois, le traitement global de plusieurs seconds rôles importants relève de la comédie. L'étrange commendatore, la victime du vol, est joué sur un registre grotesque par Ildebrando Santafe tandis que les deux policiers sous les ordres d'Ingravallo rivalisent de gestes et de répliques de pure comédie. On retrouve ici Saro Urzì en sicilien à l'accent à couper au couteau d'autant qu'il a la fâcheuse manie de parler en mangeant ses pannini. Son collègue, joué par l'excellent Silla Bettini a des hésitations délicieuses. La séquence du coup de fil aux carabiniers est un joli moment burlesque. Associé aux portraits de groupes colorés et bruyants, l'ensemble atténue pas mal la noirceur du propos et rapproche une nouvelle fois Germi de Ford, grand maître de la rupture de ton.

Chronique pour Kinok

Photographies : captures DVD Carotta

Sur le Mague

Sur Kurosawa cinéma

Sur L'alligatographe

La page Wikipedia Italie (en italien, donc) pleine d'informations

10:39 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : pietro germi | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

01/03/2010

Il ferroviere

Il ferroviere (Le disque rouge – 1956) est à la base une idée d'Alfredo Giannetti qui co-signe le scénario avec Germi et Luciano Vincenzoni dont c'est l'un des premiers travaux. Vincenzoni sera dans les années 60 le scénariste de quelques fleurons du western italien signés Léone, Corbucci et Sollima. Germi et Giannetti construisent leur histoire à partir d'observations prises sur le vif, travaillant leur scénario dans un bar identique à celui du film, fréquenté par des cheminots à la retraite, allant jusqu'à leur en lire des passages pour en tester la justesse. Le film est centré autour du personnage d'Andrea Marcocci, conducteur de locomotive haut en couleurs, un homme à l'ancienne qui boit sec, chante fort et joue de la guitare jusqu'à point d'heure avec ses camarades de travail au bar du coin. Un homme rigide, emporté, violent parfois, mais sensible, fidèle en amitié, fier de conduire un engin moderne sur une grande ligne. On imagine sans peine ce que Germi a pu mettre de lui-même dans le personnage, lui qui était réticent à le jouer (le producteur Carlo Ponti aurait aimé Spencer Tracy) et qui se fit doubler pour la voix (par Gualtiero De Angelis, la voix italienne de James Stewart). Au final, le film est dédié à sa fille, Linda, et sa composition magistrale.

L'une des forces du film est de faire vivre avec beaucoup de subtilité tout un ensemble de personnages autour de cette figure paternelle. Marcocci est au centre mais pas central. Il ferroviere est raconté du point de vue de son plus jeune fils, Sandro, ce qui donne parfois au film un côté Ladri du biciclette (Le voleur de bicyclette – 1948) de Vittorio De Sica avec ce rapport d'admiration du fils au père qui reste le dernier soutien face à la pression sociale. Le film explore également la trajectoire liée de la fille, Giulia jouée par la superbe Sylva Koscina, qui incarne le désir de modernité et s'oppose avec violence aux côtés les plus déplaisant du père, tandis que le personnage de la mère, Sara jouée par Luisa Della Noce, apparaît comme chez John Ford le point de stabilité et de cohésion de la famille. Germi lui réserve quelques unes des scènes les plus sensibles, en particulier celle où elle s'épanche sur son jeune fils, moment bouleversant où elle exprime son idéal de vie et son désespoir de le voir inaccessible. Il faut également citer la composition de Saro Urzì en Gigi, collègue et ami fidèle d'Andrea, l'acteur étant par effet miroir, l'un des acteurs fétiches et l'ami de Pietro Germi.

La mise en scène de Germi se déploie autour de ces personnages avec précision et virtuosité. Le réalisateur compose de saisissants tableaux de groupes, des scènes de bar à la fête de Noël finale, dynamisés par des mouvements vif de la caméra qui donne un tempo soutenu à l'ensemble, magnifiés par le noir et blanc superbe de Léonida Barboni, très contrasté avec de noirs très sombres, des ambiances nocturnes émouvantes, et porté par une belle partition de Carlo Rustichelli avec sa dominante de guitare. Il ferroviere est une véritable épopée ouvrière comme ont pu l'être Grapes of Wrath (Les raisins de la colère -1940) ou How green was my valley (Quelle était verte ma vallée – 1941) de Ford. On retrouve d'ailleurs de ce dernier film l'évocation des mutations de la classe ouvrière à travers le parcours d'une famille. Germi aborde sans concession ni romantisme réducteur trente ans de l'histoire italienne. Le personnage d'Andrea est un homme du passé qui souffre du brutal développement de l'Italie des années 50. Il incarne encore le patriarcat intransigeant, la domination masculine et la fierté de l'ouvrier comme pouvait l'incarner le Gabin des années trente. Andrea accepte mal le désir d'indépendance de son fils aîné et de sa fille. Il provoque par sa rigueur, ses affleurements de violence, mais aussi par sa rude pudeur, l'éclatement de la cellule familiale. Face à la logique du syndicat et contre la machine administrative qui le rétrograde suite à un accident, il tente de s'affirmer comme individu, faisant le choix de refuser la grève pour retrouver sa position sociale. Un choix impossible qui lui fait perdre sur les deux tableaux. Germi l'isole alors, que ce soit au milieu des groupes (la scène du tramway) où dans sa propre maison, le montre en déséquilibre dans des scènes qui se déroulent dans les escaliers quand il y croise sans plus savoir que faire sa fille ou son fils. Un choix profondément humain pourtant qui vaudra bien des reproches à Germi mais qui, par son ambiguïté même, rend le film profondément juste et intemporel. On peut mesurer combien ce genre de films manque aujourd'hui, combien on a perdu le goût, le talent de faire vivre ce type de milieu, de gens, mis à part peut être Robert Guédiguian qui a su montrer les classes populaires comme des êtres de chair et de sang capables de sentiments forts, d'ambiguïtés et d'humanité. Avec sensibilité sans sensiblerie.

Chronique pour Kinok

Sur l'Encinémathèque

Sur Critikat

Photographies : capture DVD Carlotta

23:17 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : pietro germi | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

18/02/2010

Bancs Publics

En 1992, Versailles rive gauche révèle un metteur en scène et un comédien, deux frères, Bruno et Denis Podalydès. Primé à Clermont-Ferrand puis césarisé et exceptionnellement distribué en salle compte tenu de sa durée de 45 minutes, le film pose les bases d'un univers particulier qui cite Tati, Hergé et Truffaut, et présente une épatante galerie d'acteurs (Isabelle Candelier, Philippe Uchan, Michel Vuillermoz, Jean-Noël Brouté). Comédie sentimentale et burlesque dont la mise en scène se déchaîne dans l'espace clos d'un minuscule studio envisagé comme la cabine des Marx Brothers, le film est un petit bijou.

En 1998, Dieu seul me voit, sous titré Versailles chantiers, affine, développe et affirme cet univers et le talent de son réalisateur. Il l'installe aussi dans la durée. À la troupe du film précédent se greffent la sublime Jeanne Balibar et une autre génération d'acteurs comiques avec Daniel Ceccaldi et Maurice Baquet. Prenant le contre-pied de Versailles Rive gauche, Podalydès déploie sa mise en scène dans de nombreux espaces et multiplie les situations. Le film est peut être la plus belle comédie de ces trente dernières années, cela dit en toute objectivité.

En 2009, trois long métrages plus loin dont deux adaptations plutôt prestigieuses de Gaston Leroux, Bruno Podalydès revient à ses amours et aborde, enfin, la troisième gare avec Bancs publics (Versailles rive Droite). Sa notoriété, son talent et un budget sans doute plus confortable lui permettent de réunir une distribution assez impressionnante, façon The longest day (Le jour le plus long – 1962), pour l'injecter dans son petit monde versaillais. Le résultat manifeste une ambition qui tranche agréablement sur le tout venant de la comédie française de ce début de millénaire mais n'est pas franchement convaincant. Et il m'en coûte de l'écrire.

Lire la suite sur Kinok

Le DVD

Photographie © UGC

22:58 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : bruno podalydes | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

17/02/2010

36 vues du pic Saint Loup

Le dernier film en date de Jacques Rivette, sortit bien trop discrètement en 2009, a le parfum du Sud. La photographie d'un beau classicisme d'Irina Lubtchansky (collaboratrice, outre de Rivette, d'Otar Iosseliani et de Jean-Marie Straub et Danièle Huillet) baigne de lumière solaire la vaste campagne et vibre de la chaleur des nuits d'été. La bande son très travaillée fourmille de bruissements de feuilles, de stridences d'insectes, de chants d'oiseaux. Comme pour mieux faire apprécier toute cette beauté, un bref passage à Paris se charge de vous rappeler le boucan urbain. A la suite du petit cirque de province dirigé par Kate (Jane Birkin) et auquel vient se joindre l'italien Vittorio (Sergio Castellitto), nous traversons des paysages qui semblent hors du temps, la France immémoriale comme on dit, des villages de pierre dorée, des places paisibles bordées de platanes, des petites routes tranquilles, des montagnes bleutées. Le pic Saint Loup en Languedoc-Roussillon.

Hors du temps. Presque hors du monde. Toute la beauté de ce film, la beauté qui est la matière du film, nous est livrée avec une étrange douleur. Les paysages sont presque vides, comme les villages traversés, comme les bancs des spectateurs sous le chapiteau. D'ailleurs, ces rares spectateurs sont muets, ils ne réagissent pas, ne rient pas. Et y a t'il rien de plus terrible, de plus terriblement triste qu'un clown faisant son numéro dans le silence indifférent ?

Lire la suite sur Kinok

Le DVD

Photographie © Les Films du Losange

22:51 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jacques rivette | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

14/02/2010

2000/2009 : une certaine tendance mortifère du cinéma (partie 2)

Venons en maintenant aux titres emblématiques de ces fichues listes.

Mulholand Dr. (2001). Qu'est-ce que ce film qui domine si nettement les choix ? C'est un film étrange qui a faillit ne pas exister. Un film de télévision accouché en film de cinéma. Un film américain sauvé par la France. Dans la douleur. C'est surtout un grand film mortifère, un film replié sur lui-même de plusieurs façons. Il est replié sur une certaine idée du cinéma hollywoodien, de Hollywood comme cité de tous les vices, une idée déjà développée chez Wilder, Ray, Aldrich, Byrum, Mankiewicz, Altman, Schlesinger et j'en passe. De Hollywood comme usine à rêve, replié sur quelques icônes (Gilda, Vertigo, film funèbre s'il en fut). Raconté du point de vue d'un cadavre comme Sunset Boulevard (1950, encore une adresse), Mulholand Dr. est la mise en scène d'une idée de la mort du cinéma. Je connais plus enthousiasmant. Pour le film phare d'une décennie, Mulholand Dr. est replié sur le travail de David Lynch, réalisateur flamboyant mais inégal, plus à l'aise finalement quand il est bridé par une forme classique (Elephant man (1980), The Straight Story (1999)), qui répète ici son précédent Lost Highway (1997), plus carré et fascinant, revenant aussi sur des formes et des motifs (éléments ludiques, construction de l'intrigue, rideau rouge, musiques) qui firent son succès dans les années 90. Lynch emprunte aussi à Tarantino Jarmush et aux frères Cohen en matière d'humour noir et de violence (Le tueur, le cow-boy). La forme étant le fond, Mulholand Dr. est une boucle, replié donc sur lui-même, ne débouchant que sur la mort : un meurtre et un suicide. En fait de film phare, il clôture surtout un cycle riche ouvert après l'échec de Dune en 1986 et regarde en arrière. Cette idée se conforte du fait que le film est suivi d'un silence de six ans puis d'un Inland Empire qui laisse perplexe une part de ses admirateurs. Cela reste difficile pour moi de comprendre comment ce film à demi étouffé par son style, traversé d'éclairs de rancœurs (Les scènes avec le réalisateur Kesher), de terribles clichés (la découverte par Kesher de sa femme au lit), de moments virtuoses (L'audition) et ayant donné lieu à un mode d'emploi (publié dans Libération si mes souvenirs sont bons), puisse se retrouver en alpha et oméga du cinéma des années 2000.

On peut reprendre certaines de ces remarques à propos de Wong Kar-wai. In the mood for love (2000) me semble plus le point d'orgue des riches années 90 qu'une œuvre phare des de la décennie qui nous occupe. Sa perfection même semble bloquer son réalisateur. 2046 (2004), tourné d'ailleurs en partie simultanément, peut se lire comme un ensemble de variations sur l'impossibilité de retrouver la magie d'In the mood for love. C'est par là qu'il est le plus intéressant. En reprenant les mêmes schémas transposés dans un cadre occidental, My blueberry nights (2007) démontre par l'absurde que ça ne fonctionne pas et qu'il faudrait passer à autre chose.

Le cas de Gus Van Sant est tout différent. Gerry en 2002 puis Elephant en 2003 ont ouvert un cycle et définit un style. Van Sant, avec six longs métrages et quatre courts est pleinement présent dans la décennie. Il a une approche originale des corps mais n'arrive pas à pénétrer les âmes. Van Sant se pose sur les épaules de ses héros, leur tourne autour, se perd dans leur contemplation, mais ces héros restent impénétrables. Le musicien de Lasts days (2005), les étudiants d'Elephant et leurs victimes, errent comme les zombies de Romero, visages lisses et gestes posés. Le cinéma de Van Sant est un vaste constat d'échec qui ne débouche, là encore, que sur la mort. La belle affaire. Qu'on ne se méprenne pas. Ce qui me gène n'est pas la dimension tragique de la chose, mais le regard comme anesthésié du cinéma de Van Sant qui se pose dessus. « Et alors ? » m'étais-je demandé à la fin d'Elephant. « Alors voilà... » semble me répondre le réalisateur. On pourra préférer sur le fond l'approche de Larry Clark nettement plus sensible et qui filme plus frontalement, voire celle d'un Michael Moore, brouillon mais qui tente des mises en perspectives et ne nous laisse pas avec cette sensation de vide. Van Sant filme l'incompréhensible comme Antonioni filmait l'incommunicabilité. Juste une question de maux. Et question style, il me suffit d'évoquer celui de Mickael Hers qui a le chic lui aussi pour piloter les travellings arrière et saisir certains types de lumière. Du moins les gens qu'il filme sont des personnages incarnés, qui souffrent, s'aiment, vivent.

Ce cinéma que je qualifie à défaut d'autre chose de mortifère se retrouve ainsi mis en avant. Il n'est pas bien loin dans les listes, mais le champion toutes catégories c'est bien sûr Michael Haneke, Dieu me tripote, qui allie à la grande machinerie cinématographique (plans séquence, noir et blanc soit-disant léché, caméra mouvante), une insupportable dimension moralisatrice. Autre titre emblématique, le Requiem for a dream (2000) de Darren Aronofsky, chanson de geste de diverses formes de la déchéance humaine sur fond de musique branchée et d'images chic et choc à vous flanquer la migraine.

Tout aussi révélateur, le choix de Match point (2005) pour la filmographie de Woody Allen. Comme l'a souligné Ed, c'est le film le moins allenien de son auteur. Impossible de ne pas y voir le syndrome de Tchao pantin (1983), le film de Claude Berri, paix à son âme, avec Coluche si merveilleux quand il ne fait pas rire. Enfin le comique fait un film sérieux ! Peut être Allen avait-il besoin de recharger ses batteries de légèreté, peut être était-ce une manœuvre de séduction envers Scarlett Johansson, peut être était-il un peu déprimé. Toujours est-il que malgré ses qualités, le film n'est imprévisible que parce qu'il est signé Allen et qu'il est loin des peintures plus fines et plus drôles que sont Vicky Christina Barcelona (2008), Whatever works (2009) et Hollywwod ending (2002), qui dans le genre « tous pourris à Hollywood » vaut bien le film de Lynch. J'interprète de la même façon la présence de Million dollar baby (2004) et de Mystic river (2003, son film le plus sombre, bien placé dans la seconde dizaine) pour représenter Eastwood plutôt que Gran Torino (2008) qui a le gros défaut d'être un film de rédemption et de transmission réussie avec un finale ouvert sur le futur. Je ne sais pas qui a dit qu'on ne pouvait pas faire de bon cinéma avec de bons sentiments, mais on peut mesurer aujourd'hui l'étendue des dégâts.

A ces considérations, j'ajouterais pour faire bonne mesure le sentiment que me donne David Cronenberg d'un repli de son ambition de cinéma. A history of violence (2005) est quand même une habile compilation de situations du western classique (Preminger, Dwan, Rouse, Leone) adaptée d'un roman graphique, du nom de ces bandes dessinées honteuses de pouvoir être prises pour des petits mickeys, ce qui nous place en deçà de ce qu'ont pu représenter Dead ringers ou le sublime Crash dans les années 90. Terrence Malik, enfin mais ce n'est pas nouveau, continue de se désoler sur la perte d'un paradis perdu qui n'a sans doute jamais existé.

La question qui reste après tout ceci est la suivante : si l'on considère que le cinéma est un regard qui se substitue au nôtre pour nous donner un monde accordé à nos désirs (Michel Mourlet repris par Jean-Luc Godard) ou qu'il est un instrument que nous savons encore apte à nous peindre tel que nous nous voyons (Eric Rohmer dans Le goût de la beauté), quelle est donc ce désir, quelle est cette image qui est ainsi renvoyée par ce cinéma ?

Est-ce l'expression d'un sentiment propre à cette décennie de violence, de mondialisation catastrophique, de multiplexes, de zones commerciales, de vidéo-surveillance, d'idéologie de la bêtise ? Est-ce le reflet d'un monde organisé pour ne pas nous rendre heureux ? Dans ce cas, se borner à constater, déplorer, accompagner n'est pas satisfaisant. Si le cinéma doit rester l'art de son temps, il devrait bien plutôt inciter à rester debout, à se battre et à partir à l'aventure.

09:15 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (17) | Tags : critique | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

13/02/2010

2000/2009 : une certaine tendance mortifère du cinéma (partie 1)

Ou comment se faire des amis en commentant de manière complètement subjective les bilans de la décennie.

En premier lieu, il convient de saluer le travail d'Ed de Nightswiming qui a courageusement compilé les tops de 66 listes individuelles de la blogosphère cinéphile et qui obtient le résultat suivant pour les dix premiers titres :

1. Mulholland Dr. de David Lynch

2. Elephant de Gus Van Sant

3. Match point de Woody Allen

4. Lost in translation de Sofia Coppola

5. A history of violence de David Cronenberg / Eternal sunshine of the spotless mind de Michel Gondry / In the mood for love de Wong Kar-wai / Requiem for a dream de Darren Aronofsky / There will be blood de Paul Thomas Anderson / Two lovers de James Gray.

On se reportera au blog pour les résultats complets, l'analyse d'Ed ainsi que les nombreux commentaires qui ont suivi. Il est intéressant de faire suivre cette liste de celles établies par les deux revues de cinéma « historiques » :

Les Cahiers du Cinéma :

1. Mulholland Dr. de David Lynch

2. Elephant de Gus Van Sant

3. Tropical Malady de Apichatpong Weerasethakul.

4. The Host de Bong Joon-ho

5. A History of Violence de David Cronenberg

6. La Graine et le mulet d'Abdellatif Kechiche

7. A l’ouest des rails de Wang Bing

8. War of the worlds de Steven Spielberg

9. Le Nouveau monde de Terrence Malick

10. Ten d' Abbas Kiarostami

Positif :

1. Le Nouveau monde de Terrence Malick

2. Million dollar Baby de Clint Eastwood

3. There will be blood de Paul Thomas Anderson

4. Mulholland Dr. de David Lynch

5. We own the night de James Gray / Still life de Jia Zangke

7. De battre mon coeur s'est arrêté de Jacques Audiard / In the mood for love de Wong Kar-wai / Saraband d'Ingmar Bergman / Le voyage de Chihiro de Hayao Miyazaki.

Première évidence, il y a une certaine homogénéité entre les trois listes, à quelques notables exceptions près (pas de Spielberg chez Positif, les choix asiatiques), plus marquée encore si l'on descend de dix titres dans les classements. Donc de manière globale c'est le quasi consensus entre les deux revues rivales et la jeune garde de la blogosphère, celle qui est considérée par Olivier Assayas, et il n'est pas le seul, avec le même intérêt qu'une fiente de pigeon sur un banc public. L'homogénéité se retrouve aussi dans le détail. Impossible d'invoquer un effet moyenne comme pour Citizen Kane (1941), plusieurs des titres sont très souvent cités en tête, ceux de Lynch, Van Sant, Cronenberg, Malik, P.T. Anderson... Cette vision de dix ans de cinéma pose pas mal de questions, autant par ce qu'elle révèle que par ce qu'elle occulte. Avec une question plus personnelle : pourquoi je m'en sens aussi éloigné.

Première constatation, tout le monde l'a vu, le cinéma américain domine. Mais quel cinéma américain ? Essentiellement des auteurs en marge du système ou plus exactement, avec un pied dehors. Des indépendants aisés quoi. Aucune place pour le cinéma de genre (Dante, Carpenter, Romero se sont fait rares, c'est vrai), pas vraiment de révélation indépendante et puis une cassure toujours plus large avec le cinéma grand public, ce qui n'était pas le cas dans les années 70 par exemple. Est-ce que cela vient d'une véritable défiance ou d'une difficulté à penser l'évolution actuelle ? N'y a t'il vraiment plus personne pour faire le lien ? L'impression qui ressort est que l'on continue de promouvoir une certaine image du réalisateur américain un peu rebelle que l'on aime bien en France, une série de valeurs sûres, faut-il écrire valeurs refuge, peu clivantes à l'exception du chien fou Tarantino et de Clint Eastwood qui s'est imposé sur la durée.

L'impression est proche pour le cinéma asiatique, même s'il me semble plus équilibré globalement et que l'on pouvait imaginer une influence encore plus grande au-delà des discussion sur tel ou tel nom (Et Tsui Hark, il jouait aux cartes ?). Là encore, le cinéma populaire qui s'est révélé dans les années 80/90 (Hark, Woo, Wong...) ne semble plus avoir d'équivalent dans le coeur de la critique.

La présence d'Hayao Miyazaki, pour agréable qu'elle me soit, est peu l'arbre qui cache la forêt. Isolé, il ne rend pas compte de la vitalité du cinéma d'animation non seulement chez lui (Takahata, Oshii, Kon, Yamamoto...), mais de l'explosion numérique avec d'incontestables réussites chez Pixar et Dreamworks, et plus encore du phénomène Européen avec les oeuvres d'Ocelot, Gired, Chomet, Laguionie, Satrapi et Paronnaud, Park, Freiteg ou Nielsen. Dommage, dommage...

De la même façon, le documentaire est un grand absent des palmarès alors qu'il a conquis une place, sinon sa place, sur les écrans (Tavernier, Moore, Philibert, Imbert...) tandis que le court métrage n'est pas mieux loti. Pas une citation. Désintérêt, dédain, problème de diffusion ? Il y a quand même eu bien des choses depuis Un chien Andalou (1929) et A propos de Nice (1929 aussi). Je trouve cela d'autant plus dommage que la décennie a été très riche, que bien des courts se sont révélés plus passionnants que les longs qui ont suivi et que des oeuvres se sont bâties sur ce format, je pense à Jean-Gabriel Périot, Olivier Smolders, Martin Arnold, Sam Taylor-Wood, Valérie Mrejen parmi quelques dizaines d'autres. Après les valeurs sûres, le format canonique.

Le cas du cinéma français est à la fois plus complexe et plus inquiétant. Le voir réduit à quelques noms comme Honoré, Audiard, Despleschin ou Jeunet me pose quand même quelques états d'âmes. Resnais mis à part, et encore, il y a un désintérêt a peu près complet pour la génération des grands anciens, Chabrol (bon sang !), Rivette, Rohmer (et le prestige de la mort alors), Godard, voire Moullet toujours vaillant. Il me semble pourtant qu'ils ont continué à donner le meilleur d'eux mêmes, voire dans le cas de Chabrol atteint une certaine plénitude dans leur carrière. Pire encore, si l'on peut éventuellement penser que la jeune génération n'a pas encore fait ses preuves (allez voir leurs courts) la génération intermédiaire semble ne pas même exister, à part les quelques précités. Je ne vais pas me lancer dans une litanie de noms, il me suffit de citer Robert Guédiguian comme exemple du cinéaste complètement sous-estimé. Alors quel est le problème ? Le cinéma français est-il vraiment mauvais ? Ou bien est-ce que la critique ne sait plus en parler, ne fait plus l'effort de l'accompagner, de le théoriser, de l'explorer comme elle le fit si bien à l'époque de la Nouvelle Vague. Tout n'est pas si tranché, mais je sens un manque. Il y a le respect dû aux anciens, respect de plus en plus poli, mais pas assez de curiosité, pas assez de partit pris, pas assez d'emballement, même de mauvaise foi, sur notre cinéma, celui qui au premier chef, est censé nous parler.

Sur ce point et les précédents, on aurait pu penser, sinon à un clivage fort entre Positif et les Cahiers comme au bon vieux temps, du moins à un clivage entre la critique établie de professionnels avec du poil aux pattes et la critique d'amateurs éclairés pianotant sur leurs blogs. Le travail d'Ed, en révélant cette assez large homogénéité des listes montre que ce n'est pas gagné.

(à suivre)

00:41 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : critique | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

05/02/2010

La présence d'Éric Rohmer

La disparition d'Éric Rohmer nous renvoie à cette idée mélancolique et un peu brutale, que nombre de cinéastes qui nous accompagnent depuis nos débuts, parmi les plus importants, ont atteint ou dépassé les 80 balais. La nouvelle vague canal historique, Godard, Chabrol, Rivette, mais aussi Resnais, Eastwood, Allen et l'inoxydable Manoel de Oliveira plus que centenaire. Ils ont toujours été là, aujourd'hui jeunes vieillards magnifiques et toujours féconds. A les voir tourner avec tant de constance et d'élégance, on en vient à oublier qu'à la différence de leurs films, ils sont mortels. Et que l'expression « dernier film » avec laquelle nous badinons volontiers peut prendre une terrible densité.

Je n'éprouve pas tant de la tristesse pour Éric Rohmer que de l'admiration devant la complétude de sa vie et de son oeuvre. En 90 ans, ils n'a cessé de filmer en pleine liberté des jeunes femmes tourmentées, des jeunes filles en fleur, des Fabrice Lucchini, des arbres, des lacs, la mer, la beauté du monde. Élégance, humour, intelligence, simplicité sont les mots qui viennent à l'esprit quand on évoque ses films. L'ensemble, en particulier la structure en cycles qu'il s'était imposée (comédies et proverbes, contes des quatre saison...) donne un sentiment de cohérence, de densité et d'achèvement. Aucun de ces regrets que m'avait laissé la disparition de François Truffaut.

Je ne suis pourtant pas venu à Rohmer facilement. J'ai découvert Pauline à la plage il y a une quinzaine de jours. Le film date de 1983. A l'époque c'est tout à fait le genre de chose qui ne m'intéressait pas. Je me souviens très bien de l'affiche à l'époque de sa sortie, mais je n'avais jamais fait attention à la reproduction de Matisse derrière Amanda Langlet. Aujourd'hui, le film me ravit, et je découvre avec amusement combien le personnage joué par Pascal Greggory me ressemble, ou plutôt ressemble à ce que j'étais alors (pas physiquement, hélas), le côté amoureux obstiné, sans doute un peu pénible, l'incompétence en matière de planche à voile. Sans doute il me fallait quelques années de recul pour apprécier cette finesse d'observation de Rohmer et son humour un poil cruel. Je me souviens aussi, vers la même période, de visons assez pénibles de La femme de l'aviateur et du Rayon vert. Je n'arrivais pas à m'intéresser à ce genre d'histoires.

Je n'y suis pas venu facilement et pourtant, avec le recul, c'est un cinéma avec lequel j'entretiens des liens étroits, plus étroits peut être qu'avec bien des cinéastes que j'apprécie plus et qui expriment des modèles, des angoisses ou une culture dont je me sens plus proche. En fait ces liens ne sont pas forcément liés avec la chose cinématographique en elle-même, c'est plutôt un ensemble de coïncidences, de points de contacts entre les films de Rohmer et ma vie propre. J'avais dit à propos du Genou de Claire combien l'allure de Jean-Claude Brialy est celle de mon père jeune. J'ai aussi été proche de plusieurs femmes qui ressemblent beaucoup aux héroïnes de Rohmer incarnées par Marie Rivière, Aurora Cornu ou Béatrice Romand. C'est d'ailleurs par une femme que je me suis mis à apprécier cette oeuvre avec Conte de printemps et c'est avec une séance de Conte d'été qu'à démarré mon histoire avec ma compagne d'aujourd'hui. Forcément, cela crée des liens. C'est un peu comme cette belle phrase lue sur un blog, « Les bus à Paris me font très souvent penser à Rohmer ». Ce sont des liens que l'on ne choisi pas forcément mais que l'on va conserver jusqu'au bout parce qu'ils se présentent comme des évidences. Une illustration de ce peut être le cinéma, de sa faculté à être présent.

15:13 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : eric rohmer | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

04/02/2010

Dieu que la guerre est jolie (en série B)

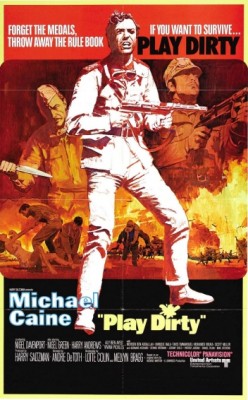

La guerre au cinéma, c'est une grande affaire. Au milieu des années 60, sa représentation hollywoodienne en prend un coup. Je ne vais pas me lancer dans une tentative d'explication liée au contexte de l'époque, simplement, d'épique ou tragique, le film de guerre devient le lieu d'expression d'un humour noir volontiers cynique. Les héros ne sont plus fatigués, il n'y a plus de héros. La guerre est faite par des hommes sans illusion, des lâches, des opportunistes ou des criminels. Les officiers sont au choix des brutes, des bouffons, des politiciens calculateurs ou des obsédés sans scrupules. Sur le terrain, on se livre à une violence de plus en plus spectaculaire, de plus en plus désincarnée, qui participe au défoulement général des images qui ont mis à bas le code de censure. Je pense bien sûr au Dr Strangelove (Docteur Folamour – 1963) de Stanley Kubrick, mais l'effet est d'autant plus décapant quand les réalisateurs s'attaquent à la seconde guerre mondiale, la guerre juste par excellence. En 1964, The americanization of Emily (Les jeux de l'amour et de la guerre) de Arthur Hiller présente un officier couard (James Gardner), choisi pour être la première victime du débarquement afin de servir les intérêts de la Navy. En 1967, Robert Aldrich frappe un grand coup en envoyant un commando de condamnés à mort pour une mission suicide consistant à tuer un maximum d'officiers nazis. Mission dont ils vont s'acquitter grâce à leurs qualités de criminels. The dirty dozen (Les douze salopards) est un très gros succès et donc condamné à être imité. Dans un registre plus léger, Kelly's heroes (De l'or pour les braves) tourné en 1970 par Brian G. Hutton montre un groupe de soldats fatigués qui déploient des trésors de combativité pour aller dérober de l'or nazi derrière la ligne de combat. Se moquant de la perçée victorieuse qu'ils provoquent, ils ne reculent devant rien : trafics, massacre, manipulations et négociation avec un officier SS.

Visuellement, entre les morceaux de bravoure de plus en plus sophistiqués, ces films s'éloignent des reconstitutions minutieuses et au cynisme du ton correspond un dédain du réalisme. L'on manie l'anachronisme et la fantaisie, et l'on injecte des éléments issus des préoccupations de l'époque (Le personnage de Jim Brown reflet des tensions raciales chez Aldrich, le chef tankiste hippie joué par Donald Shuterland chez Hutton), tandis que les bandes son font la part belle à la pop et aux sonorités plus modernes (les partitions de Lalo Shiffrin, Johnny Mandel ou Franck de Vol). Ces films au style et au propos nouveaux inspirent nombre d'oeuvres cohabitant avec des choses plus classiques. En Italie, plusieurs producteurs s'engagent dans la voie ouverte par Aldrich, et Alberto Di Martino, Armando Crispino ou Gianfranco Parolini réalisent quelques dizaines de films de série, échouant toutefois à renouveler le genre à l'image de ce qui avait été fait avec le western. C'est dans ce contexte que l'on peut situer le dernier film d'André de Toth, une production britannique réalisée en 1968, Play dirty (Enfants de salauds), et la désormais fameuse source inspiratrice de Quentin Tarantino, Quel maledetto treno blindato (Une poignée de salopards) que Enzo G. Castellari met en scène en 1978, clôturant en quelque sorte de cycle italien. Notez la délicate poésie des titres français.

André de Toth est l'un des grands borgnes de Hollywood. Hongrois d'origine, collaborateur des frères Korda, ami de John Ford, époux de Véronica Lake, il est un des princes de la série B avec notamment une dizaine de westerns dont plusieurs avec Randolph Scott avant la période Bud Boetticher. J'ai surtout le souvenir de The indian fighter (La rivière de nos amours – 1955) avec l'inoubliable bain d'Elsa Martinelli. Et puis quoique borgne, il signe l'un des meilleurs films en relief des années 50, House of wax (L'homme au masque de cire) en 1953. Les profonds bouleversement du système à la fin des années 50 l'amènent à partir en Europe. Il est réalisateur de seconde équipe sur Lawrence of Arabia (Lawrence d'Arabie – 1962) de David Lean, participe à trois films d'aventure en Italie, produit, et se retrouve finalement à remplacer René Clément sur le projet Play dirty initié par Harry Saltzman, l'un des producteurs des James Bond. De Toth se l'approprie à bras le corps pour donner une vision impitoyable de l'homme en guerre. L'admirable séquence d'ouverture livre le film tout entier. Une jeep file à toute allure dans un désert rocailleux. Des pierres partout qui font tressauter le véhicule. La radio crache à plein volume la chanson Lily Marlene. A côté du conducteur impassible, un cadavre dont le bras pend lamentablement. Couverts de poussière, les deux hommes se différencient à peine. Arrivé en vue des lignes britanniques, le conducteur change sa casquette allemande pour un képi anglais et la fréquence radio pour un air de swing : la guerre selon de Toth. Des signes dérisoires qui font un camp ou l'autre. Mépris de la vie, indifférence à la mort, une frontière si mince entre les deux. L'hostilité de la nature. La vitesse de la représentation. La chaleur et la poussière de la photographie. L'ironie du regard. De Toth construit son film sur ces signes dont la reconnaissance ou non fait l'enjeu des scènes. La plaque d'identification du capitaine Douglas, le cric piégé, les nombreux échanges d'uniformes, le jeu sur les langues et la musique. Pas d'erreur permise. Se tromper, c'est devoir tuer ou mourir.

De Toth raconte que Michael Caine, qui joue Douglas, avait été très déçu de la défection de René Clément. Loin de chercher à le rassurer, De Toth fit son possible pour entretenir le malaise : c'était le personnage, cet officier so british mis à la tête d'un commando de repris de justice de toutes nationalités, dévoués au capitaine Leech, un mercenaire efficace et sans illusion joué par Nigel Davenport. Le couple fonctionne parfaitement, un peu comme celui formé par Caine et Stanley Baker dans le Zulu (1963) de Cy Enfield. Superbement photographié en cinémascope dans les décors espagnols des grands westerns italiens, Play Dirty bénéficie de l'apport du chef opérateur Edward Scaife qui signa les images du film d'Aldrich et, dans le même genre du Dark of the sun (Le dernier train du Katanga – 1968) de Jack Cardiff. Ample et acérée, cette photographie fait ressortir l'hostilité du milieu. Le désert est impitoyable, vaste et tranchant. La nature n'apprécie pas les jeux guerriers de l'homme et, contrairement à l'approche mystique d'un Terrence Malik, elle n'est ni indifférente, ni victime, ni refuge. Elle est pierre qui brise les roues, sable qui enlise les véhicules, poussière qui se déchaîne en tempête, l'une des plus belles et plus terribles jamais vue sur un écran. Le clou du film, c'est cette longue scène quasi muette où le petit commando franchit une barre rocheuse abrupte. Douglas, pour s'imposer à ses hommes, leur impose un exploit surhumain. Les petits blindés sont hâlés sur la pente de roc brûlant. On pense aux chariots des pionniers chez Ford ou Walsh, on anticipe le franchissement de la rivière en crue dans le Sorcerer (1977) de William Friedkin. De Toth nous jette dans le corps à corps entre les hommes et le désert, lutte démultipliée de celle des hommes entre eux et contre eux-mêmes.

Ce choc de la chair, de l'acier et du roc tourne à l'avantage de Douglas mais se révélera, comme toutes les épreuves surmontées, inutile. Car le jeu est faussé dès le départ. Play dirty, c'est l'illustration de la phrase du Voleur : « Je fais un sale métier, c'est vrai ; mais j'ai une excuse : je le fais salement.». De Toth se délecte des chausses-trappes, des coups fourrés. Le haut commandement envoie un second commando plus conventionnel pour doubler le premier et, quand celui-ci se fait massacrer dans une embuscade, livre les salopards aux allemands. Douglas est contraint par Leech à assister au massacre du second commando sans pouvoir intervenir. Sans pitié le réalisateur fait de lui le responsable involontaire de l'exécution des bédouins. Plus tard, le commando n'hésite pas à tuer les conducteurs d'une ambulance allemande, à enlever une infirmière, tenter de la violer et planifier son exécution. Des gens charmants. Réussir la mission cesse de devenir un acte de guerre même tordu pour être l'expression d'une volonté obstinée et le film d'aller vers sa conclusion logique, absurde et d'une grande portée satirique digne des plus sombres westerns de Sergio Corbucci. Ce qui me donne une transition all'italiana.

Tarantino ou pas, j'apprécie suffisamment le cinéma d'Enzo G. Castellari pour avoir eu envie de découvrir Quel maledetto treno blindato, opportunément réédité en DVD. A partir d'éléments sensiblement équivalents, Castellari offre un film très différent de celui de De Toth, relâché, décontracté et finalement bien moins subversif que celui du hongrois puisque ses salopards finissent en authentiques héros. Seul point commun, l'importance donné aux signes extérieurs et le jeu sur le changement d'uniformes, ici poussé à l'absurde quand les américains déguisés en allemands sont amenés à tuer d'autres américains déguisés en allemands. La question la plus intéressante que pose cette confortable série B, c'est de savoir de quelle manière elle a pu influencer l'oeuvre complexe et ambitieuse de Quentin Tarantino. On ne retrouve rien, ni en gros ni en détail, de l'aventure de cette poignée de condamnés évadés à l'occasion d'une embuscade, tentant d'atteindre la frontière suisse et se retrouvant à attaquer le maledetto treno blindato du titre après avoir malencontreusement éliminé le commando de spécialistes envoyé pour la mission. Ce n'est pas non plus au niveau de la mise en scène. Castellari, fidèle à lui-même, alterne le bon et le moins bon, se délecte de scènes d'action improbables (la scène finale) et traite par dessus la jambe transitions et temps faibles. Il peut être inventif dans ses cadrages et utilise efficacement le ralenti mais, soyons francs, le film n'est pas au niveau de ses réussites dans le western comme Quella sporca storia nel west (Django porte sa croix - 1968) ou Kéoma (1976). Par ailleurs, le film peut être vu comme une variation guerre du western Ammazzali tutti e torna solo (Tuez-les tous... et revenez seul ! - 1968).

Le plus intéressant, et c'est sans doute ce qui a séduit Tarantino, c'est le côté conte de fée de l'affaire, l'approche iconoclaste de l'Histoire, l'appropriation du genre pour créer un territoire inédit, un pays et un temps de cinéma. Les manques de Castellari concernent plus la cohérence interne de cet univers que ses entorses radicales à la véracité. La petite troupe, une fois libérée, évolue dans un no man's land ne correspondant à aucun champ de bataille réel (à l'été forcément 44, les américains ne se battaient pas près de la Suisse), traversent des paysages étranges et faussement tranquilles troués de champs de cadavres, traversés de mouvements de troupes aléatoires. Ils croisent un groupe de sirènes (une troupe féminine allemande sans doute inspirée par la rencontre avec les soldates russes dans Cross of iron (Croix de fer - 1977) de Sam Peckinpah que Castellari admire), partent à l'assaut d'un château-fort et rencontrent un groupe de résistants français hautement fantaisiste, mené par Michel Constantin qui porte courageusement le surnom de Véronique. L'attaque du train emprunte au schéma de la série Mission : impossible et à quelques classiques du genre. Nous sommes en plein cinéma d'exploitation, celui qui ne vise que l'action et n'illustre que la détermination de ses personnages. Détermination sans faille que Castellari moque quand l'officier responsable de l'attaque du train fait remarquer aux salopards qu'ils auront du mal à faire passer l'un d'eux pour un officier nazi. C'est le personnage joué par Fred Williamson, grande figure de la blaxploitation. Et je ne vous parle pas de la moustache du gars joué par Michael Pergolani. Tout à fait le genre d'humour qui n'a pu que réjouir le réalisateur d'Inglourious Basterds.

Play Dirty sur Headquarter 10 (en anglais)

Sur Only the cinema (en anglais)

Sur Eccentric cinema (en anglais)

Quel maledette treno blindato le DVD

Sur Cinécri

Sur Sueurs froides

Sur Shangols

Photographies : Capture DVD MGM, Capture DVD Severin, Wikipedia

12:25 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (5) | Tags : andré de toth, enzo g. castellari | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

20/01/2010

Le cri de Wilhelm

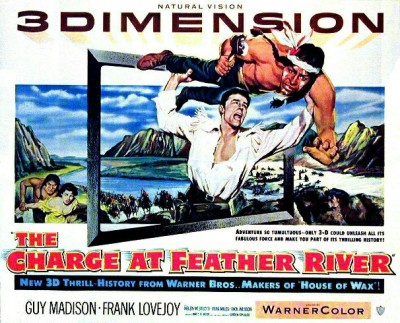

Ce n'est pas la première fois que je me réjouis de ce qu'Internet permet de retrouver. Le week-end dernier, j'ai tout à la fois enrichi ma culture générale et précisé un très vieux souvenir. J'ai dans un coin de la tête une poignée de souvenirs de films qui m'ont marqué dans l'enfance. Des bribes, un bout de scène, quelques notes de musique, une réplique. Pas de titre, pas de nom, juste un goût façon madeleine qui me revient par bouffée. Il y avait celui là : un western, un groupe qui traverse une contrée indienne hostile. Un cavalier reste un peu en arrière. La chose à ne jamais faire si vous êtes dans une contrée indienne hostile. Un camarade l'appelle. « J'arrive juste le temps de bourrer ma pipe ». Et bien sûr un indien, perfide, lui décoche une flèche. A ce point, je ne sais pas si cela vous dit quelque chose mais je n'avais jamais retrouvé de quel film il s'agissait. Néanmoins la scène et la réplique m'étaient restés gravés.

A l'occasion d'une discussion avec Christophe autour du cinéaste Gordon Douglas, honoré d'une rétrospective à la cinémathèque française en ce moment, je cherche un peu sur la Toile et je finis par tomber sur ceci :

Bon sang, mais c'est bien sûr ! Ma scène ! Mon fumeur de pipe, c'est le soldat Wilhelm. Quelques recherches de plus et je me rends compte que beaucoup de monde connaît son histoire, plus exactement celle du Wilhelm scream, un effet sonore devenu légendaire. Le film, c'est The charge at Feather river (La charge sur la rivière rouge), réalisé en 1953 par Gordon Douglas donc. C'est l'un des premiers films de la vague de films en relief des années 50, utilisant le procédé anaglyphe, c'est à dire deux images légèrement décalées de teintes différentes, superposées et vues à travers les fameuses lunettes rouges et cyan. The charge at Feather river est un western de série B typique avec son scénario linéaire (un groupe de soldats condamnés à des peines légères est chargé de récupérer deux captives blanches dans une tribu indienne en pleine ébullition), une distribution d'acteurs de genre (Guy Madison, Franck Lovejoy, le jeune Neville Brand et la débutante Vera Miles) et une priorité donnée à l'action. Seul luxe, une jolie partition du grand Max Steiner avec notamment une mélodie qui rappelle King Kong (1933) et puis bien sûr le relief. Ce sont en fait les contraintes du procédé qui donnent aujourd'hui un certain charme à la mise en scène de Douglas, un charme qui tient à des cadrages originaux qui mettent l'action en... relief et tranchent avec ce qui se faisait alors. Le but étant d'impressionner le spectateur avec le procédé, on lui envoie un tas de choses vers la tête : des couteaux d'entraînement (très impressionnant, même en version plate), une chaise, des flèches, des lances, un tomahawk et, comble d'humour, un jet de chique destiné à faire reculer un serpent à sonnette. Du coup cette attention aux objets et ce jeu avec la profondeur de champ donnent à l'ensemble un côté résolument moderne.

Gordon Douglas a toujours été efficace et il s'en donne à coeur joie, soignant ses scènes d'action (L'attaque finale a de réelles qualités épiques) et de suspense, suspense dû tant à la permanente menace indienne qu'aux tensions internes au groupe. Bémol de taille, très concerné par le style, Douglas néglige le fond et manque complètement de nuance dans la description des indiens, d'un niveau de cours de récréation, primaire même pour un film de 1953. Difficile de croire qu'il s'agit du même homme qui fera les plus subtils Chuka (1967) ou Yellowstone Kelly (Le géant du grand Nord – 1959). Les Cheyennes de la Feather River sont tous sournois, frappent en traîtres et combattent même la nuit. Le personnage de Vera Miles, une blanche devenue princesse indienne, est totalement sous-exploité, si loin des personnages similaires de Howard Hawks ou Delmer Daves sans parler de Nathalie Wood chez John Ford. Tel qu'il est, j'étais quand même content de le revoir et puis j'ai retrouvé mon Wilhelm dont il est temps de vous raconter l'histoire, pour ceux de mes lecteurs qui l'ignorent.

Le personnage est joué par Ralph Brooks, un second couteau vu chez André De Toth, Robert Wise, Franck Tashlin ou encore Don Siegel. Ce n'est pas lui qui crie. A l'origine, il y a le film de Raoul Walsh Distant drums (Les aventures du capitaine Wyatt) tourné en 1951 avec Gary Cooper menant ses troupes dans les marécages de Louisiane. Un de ses soldats reste un peu en arrière, la chose à ne jamais faire dans les marécages de Louisiane. Un alligator, perfide, l'attrape et le croque. Après le tournage, on enregistre une série de six cris dont le cinquième sera retenu pour le malheureux soldat nommé Jessup, doublement malheureux puisqu'il ne rentrera pas dans l'Histoire. La bande des cris est soigneusement rangée dans le département son du studio, la Warner Bros. C'est ce cri que récupère l'équipe de Gordon Douglas pour son soldat Wilhelm (qui lui non seulement entre dans l'Histoire mais s'en sort dans le film), ainsi que pour deux autres tués : un soldat embroché sur une lance et le chef indien abattu par le héros. Le cri plaît sans doute car il est repris par Howard Hawks dans Land of the pharaohs (La terre des Pharaons – 1955) pour un prisonnier jeté aux crocodiles (sic) puis encore dans quelques autres films. Il finit par être récupéré par Ben Burtt, ingénieur du son sur le Star wars de Georges Lucas en 1977, qui va en faire sa signature, lui donner ce nom de Wilhelm scream et lancer une véritable mode puisque le cri sera utilisé comme clin d'oeil dans leurs films par Joe Dante, Steven Spielberg, Quentin Tarantino, Peter Jackson ou Tim Burton. Quelle histoire, mes amis, quelle histoire. Moi qui croyait encore que c'étaient les acteurs qui jouaient leur cri sur le tournage. Je retrouve un vieux souvenir, je perds une vieille illusion, c'est la vie.

Affiche : 3D-Theater

15:19 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (8) | Tags : gordon douglas | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

14/01/2010

Terreur au Texas

Le grand suédois remonte d'un pas déterminé la rue principale de Prairie, petite ville du Texas. Il tient à la main un long harpon de baleinier. A quelques pas derrière lui se tient une foule prudente. A l'autre bout de la rue, sortant du saloon, Johnny Crale, le tueur vêtu de noir du chapeau aux gants de cuir luisant. Les deux hommes font face. « Approche un peu plus près. Ils sont venus pour voir du sang », jette le tueur au suédois.

Ainsi commence, de manière saisissante, Terror in a Texas town (Terreur au Texas), un western tourné par Joseph H. Lewis en 1958, son dernier film de cinéma avant qu'il ne finisse sa carrière pour la télévision tout au long des années 60. La scène synthétise l'essence du film dont le récit, un long flashback, nous ramènera à ce point d'orgue : le suédois et son harpon, incongrus à l'ouest du Pécos, pour l'originalité du regard, ce côté inventif et décalé qui fait le prix des plus belles réussites du réalisateur, la musique de Gérald Fried dominée par les trompettes, ce qui lui donne un son morriconien avant la lettre, la figure du duel dans la grand-rue et celle du tueur vêtu de noir pour le classicisme, les figures imposées du genre, et puis l'élégance des mouvements de caméra, ce superbe traveling latéral qui suit la sortie de Crale, les cadrages millimétrés pour le style de Lewis.

Épaulé par le sinistre tueur en noir, Ed McNeil, gros propriétaire local, terrorise les fermiers de Prairie, Texas, pour mettre la main sur leurs terres. C'est qu'il y a plein de pétrole sous ces terres. Pour l'avoir découvert et tenté de résister, Hansen, fermier d'origine suédoise, est abattu. Son fils, de retour après des années passées en mer, va réclamer justice et entreprendre de nettoyer la petite ville.

Hitchcock disait qu'il valait mieux partir d'un cliché que d'y arriver. Sur cette trame rebattue, Lewis greffe nombre d'idées originales et transcende son matériau de départ, un scénario signé sous pseudonyme par Dalton Trumbo alors sur liste noire, par une mise en scène inspirée. Il y applique ce qui lui a déjà réussi dans le film noir, une mise en place de la tension qui fait merveille dans les nombreuses confrontations, une violence sèche, brutale et sans artifice, une atmosphère lourde de peur, les lâchetés et la corruption de nombre de personnages. La photographie relève elle aussi plus du film noir que du western. Signée Ray Rennahan, elle est en noir et blanc, ce qui était devenu rare dans le genre en 1958, avec des noirs profonds qui renforcent le côté macabre illustré par la dégaine du tueur comme par l'allure du héros qui, avec son haut de forme, sa redingote et la silhouette massive, visage allongé, de Sterling Hayden, a tout d'un croque-mort. Rennahan est un spécialiste du genre et avait déjà travaillé plusieurs fois avec Lewis. On lui doit également les photographies lyriques de Drums along the Mohawks (Sur la piste des Mohawks – 1939), premier film en couleurs de John Ford, Duel in the sun (Duel au soleil – 1946) de King Vidor et Unconquered (Les conquérants d'un nouveau monde – 1947) de Cécil B. DeMille. Respect. Pour lui aussi, ce sera son dernier travail pour le grand écran.

Du cinéma de Lewis, on retrouve aussi un trait de caractère caractéristique de ses héros : leur détermination. Si George Hansen semble un homme tranquille, il est décidé a faire valoir ses droits et à demander justice, à sa façon et sans dévier d'un pouce de son programme. Il est aussi entêté que pouvait l'être le personnage de Cornel Wilde dans The big combo (Association criminelle – 1955). cette détermination donne au film une dimension tragique car Hansen est de ceux qui vont au bout de leur destin. Lewis lui insuffle pourtant un peu d'humour, avec le décalage de son comportement, mais aussi avec cette scène proche du cartoon où, tabassé et jeté dans le premier train, On voit revenir Hansen suivant les rails à pied. Sterling Hayden offre une composition magnifique. J'ai toujours adoré cet acteur, sa prestance, son côté massif, sa belle voix de basse et cette fragilité qu'il laissait passer à travers son regard. Il a souvent joué des idéalistes trahis par le destin, des doux contraints à la violence. Rappelez-vous chez Huston, chez Ray, chez Kubrick première manière.

Autre personnage passionnant, celui du tueur. Au premier abord, il semble une nouvelle variation sur l'archétype joué par Jack Palance dans Shane (L'homme des vallées perdues – 1953). Mais son Jack Wilson est une simple incarnation du mal, il fait peur et le fait bien mais c'est tout. Johnny Crale est beaucoup plus intéressant. C'est un homme au bout du rouleau qui vit avec une femme de « mauvaise vie », touchant personnage joué par Carol Kelly. Leur couple fait penser à celui formé par Kirk Douglas et Jo Van Fleet dans la version de John Sturges du fameux réglement de comptes à O.K. Corral. Un couple dans lequel chacun peut voir en l'autre quelque chose de plus bas que lui. Nedrick Young est lui aussi remarquable et apporte beaucoup de profondeur au rôle. Ses rapports avec son employeur sont également originaux. McNeil est le gros bonnet classique mais ses échanges avec Crale sont empreints d'une lucidité peu coutumière du genre. Crale méprise McNeil parce qu'il se méprise lui même d'accepter son argent. Et McNeil le sait. Homme d'affaire, il représente le capitalisme américain, moderne et triomphant. Crale sait qu'il fait, lui, partie d'un ouest qui disparaît et qui reposait sur d'autres valeurs. Dix ans en avance, on est proche, très proche, des rapports développés par le constructeur du chemin de fer Morton et le tueur Franck dans C'éra una volta il west (Il était une fois dans l'ouest – 1968) de Sergio Leone. C'est la même dialectique. Ils ont le même type de discussion et la réplique « Tant qu'il y aura des hommes comme vous, il y aura du boulot pour des hommes comme moi » pourrait se retrouver dans la bouche de Franck. Ou dans celle du Tigrero de Sergio Corbucci.

Sur ARTE TV

Sur le forum Western Movies

Le DVD

Photographies : captures DVD MGM

Affiche : Pluck you, too !

22:58 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : joseph h. lewis | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

13/01/2010

Chomsky et Cie

Je dois commencer par avouer ma perplexité devant le documentaire de Olivier Azam et Daniel Mermet consacré à Noam Chomsky. Il est présenté ici dans un joli ensemble comprenant plusieurs petits documentaires complémentaires et une seconde partie tournée en avril 2009 intitulée Chomsky et le pouvoir. Par quel bout le prendre ? Peut-on s'en tenir au film seul, tel qu'il a été exploité en salles en 2008, ou bien faut-t'il considérer l'ensemble du matériel proposé ici, puzzle qui se complète et se répond ? Le principe même de Chomsky et le pouvoir, construit à partir de questions posées lors des débats organisés autour du premier film est révélateur des manques du premier film et m'incite à aborder l'ensemble comme un tout.

Mon principal handicap, c'est que de Noam Chomsky, je ne connaissais que le nom. J'ai peut être lu un de ses textes dans Le Monde diplomatique du temps où je l'achetais, mais j'ai oublié. Chomsky est pour moi Terra Incognita. Le film est-il un bon moyen pour découvrir l'univers du penseur ? Hésitation. Chomsky & Cie semble avoir du mal à se fixer un but clair. Construit autour du reportage radio réalisé par Giv Anquetil et Daniel Mermet pour la fameuse émission Là-bas si j’y suis diffusée sur France Inter, le film se compose d'entretiens avec Noam Chomsky mais aussi avec Normand Baillargeon, professeur en sciences de l'éducation à l'université du Québec de Montréal et Jean Bricmont, professeur de physique théorique à l'université catholique de Louvain (auteur du Petit cours d'autodéfense intellectuelle). Le film se divise en chapitres reliés par l'idée de voyage (plans de routes et de villes qui défilent depuis l'intérieur d'une voiture). Une idée simple, pas très originale, mais qui colle bien avec le principe de l'émission de Mermet : aller voir. Régulièrement, des précisions sont données par des textes qui s'inscrivent sur l'écran, procédé allégé par l'humour des textes, un humour qui par ailleurs baigne l'ensemble du film, cet humour élégant de l'émission qui tempère un fond assez sombre. Enfin Chomsky & Cie s'ouvre et se referme sur des images du pic du Canigou dans les Pyrénées, métaphore montagnarde de la difficulté des luttes sociales. Tout ceci entend donner un cadre et un rythme à un ensemble quelque peu éclaté.

Lire la suite sur Kinok

18:18 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : noam chomsky, daniel mermet, olivier azam, documentaire | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

09/01/2010

Retour aux sources

And come tell me Sean O'Farrell where the gath'rin is to be

At the old spot by the river quite well known to you and me

One more word for signal token whistle out the marchin' tune

With your pike upon your shoulder by the rising of the moon

(J.K. Casey / Turlough O'Carolan)

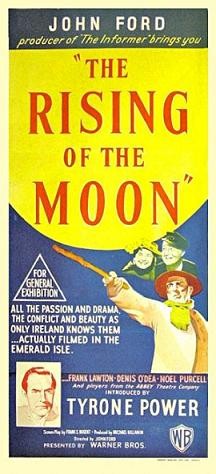

The rising of the moon (Quand se lève la lune) s'ouvre sur une version mélancolique de cette chanson traditionnelle irlandaise qui donne son titre au film et évoque la révolte de 1798 contre l'empire britannique. Réalisé par John Ford en 1957, c'est l'une des oeuvres les moins connues de sa dernière période. Le film est coincé entre deux morceaux d'importance avec John Wayne, The searchers (La prisonnière du désert) en 1956 et The Wings of Eagles (L'aigle vole au soleil) l'année suivante. Tout semble opposer les deux grosses productions pour la Warner Bros, aux histoires très écrites, en couleurs et avec stars, à ce film indépendant (produit par la société de Lord Killanin Four Province Productions) composé de trois histoires simples, tourné en Irlande, en noir et blanc, avec une troupe locale, certes épatante, d'acteurs de théâtre inconnus hors de leurs frontières. Il y a bien Tyrone Power, mais il n'apparaît que cinq minutes dans un rôle de narrateur. Mais il n'y a pas de « petites » histoires chez Ford. C'est la synthèse de ces contraires, sa capacité à investir de sa poésie l'une comme l'autre forme, qui fait le génie de son cinéma. Ford attachait sans doute autant d'importance à ce projet qu'aux deux autres. The rising of the moon résulte d'abord de sa tentative d'impulser un cinéma national irlandais et, de ce que j'ai lu chez McBride, il semble qu'il avait beaucoup d'ambition pour ce film en terme d'image. Les choses n'ont pas tourné comme il le souhaitait, mais cela, c'est de la cuisine. Au final, The rising of the moon apparaît comme l'un de ces films très libres que Ford affectionnait particulièrement, forçant parfois le trait par goût de la provocation, comme Wagonmaster (Le convoi des braves - 1950) ou The sun shines bright (Le soleil brille pour tout le monde – 1953). C'est également, à ce point de sa carrière, une revisitation de sa veine irlandaise, de son travail avec les acteur de l'Abbey Theater, de The informer (Le mouchard – 1935), The ploug and the stars (Révolte à Dubin - 1936) et The quiet man (L'homme tranquille – 1952), le tout nourri de sa vision romantique de l'Irlande, dépositaire d'un art de vivre qui se perd. C'est aussi le terrain d'un cinéma particulier. Une forme très visuelle héritée du cinéma muet, expressionniste à ses heures dans les cadres et la lumière, alliée à l'importance de la parole (La tradition des conteurs), l'accent, la musique de la langue, l'attention portée aux « petites gens », le contraste entre des extérieurs élégiaques et la théâtralité des intérieurs de studio.

La première histoire, The majesty of the Law, pourrait se dérouler à quelques kilomètres d'Innisfree. Un policier débonnaire est chargé d'emmener en prison une figure du comté, Dan O'Flaherty, pauvre mais digne, irlandais donc. Majestueux. Il doit purger une peine pour une bagarre rapport à une question d'honneur. Cela se passe comme en famille. Tout le monde se connaît et se respecte. Ford donne à voir une suite de rituels venus du fond des âges, un savoir-vivre affiné par des siècles de tradition. Faire entrer quelqu'un chez lui, lui offrir à boire, fumer, fabriquer son propre alcool, assumer ses actes, un ensemble de gestes et d'attitudes sur lesquels règne le temps. Une vie simple que l'on théâtralise pour en goûter le sel. D'une certaine façon, cette histoire faite de silences et de bavardages illustre une des thématiques chères à Ford, celle du compromis nécessaire entre la Loi, ensemble de règles modernes qui excluent l'humain mais permettent le recul de la violence et le vivre ensemble, et une sorte d'état de nature qui compte sur la droiture du comportement, celui de l'homme de l'Ouest, de l'Irlandais, du cavalier. Dans cette perspective, la majesté d'O'Flaherty est d'accepter la majesté de la Loi comme nécessaire au fonctionnement social. C'est le même type de renoncement dont font preuve les personnages joués par John Wayne dans The searchers et dans The man who shot Liberty Valance ( L'homme qui tua Liberty Valance – 1962), le même geste que celui d'Anne Bancroft à la fin de Seven Women (1966). Ici, Ford le traite sur le mode de la comédie teintée de nostalgie, s'appuyant sur les performances légèrement cabotines de Noël Purcell, Jack McGowran (dans un rôle proche de celui qu'il tient dans The quiet man) et l'impeccable Cyril Cusack. L'épisode est filmé par Robert Krasker dans un noir et blanc très lumineux qui donne une atmosphère vibrante aux premières minutes, contemplatives, qui montrent l'inspecteur traverser la campagne irlandaise. L'ensemble est mis en scène avec une grande simplicité, avec la rigueur qui est celle de ses héros et des cadres larges qui mettent en valeur les attitudes des personnages entre eux.

A minute's wait, la seconde histoire développe des liens savoureux avec The Quiet man. C'est une version étendue des scènes de la gare de Castletown avec ses cheminots pas trop bousculés et ses trains aux horaires variables. Principe cousu de fil blanc, le train prévu pour un arrêt d'une minute n'en finira pas d'être retardé. Ford adopte cette fois le ton de la farce et organise sa mise en scène sur deux plans perpendiculaires : l'axe de la voie ferrée avec le train et celui de la gare avec son bar. Il joue du mouvement de va et viens entre les deux. Moment de détente burlesque avec ses mouvements de foule légèrement accélérés, sa musique folklorique, ses détails incongrus (la chèvre de race, les fruits de mer), moment accepté avec dignité et bonhomie par tous à l'exception d'un couple d'anglais (aie) voyageant en première classe (re-aie) et moqués gentiment. Signe de cette capacité rare à la rupture de ton, Ford fait naître au milieu de toute cette agitation une romance délicate entre un cheminot et la serveuse du bar, culminant avec une déclaration étonnante et pourtant touchante, l'homme se déclarant en proposant à la femme une place dans le caveau familial. C'est gros mais ça passe, tout étant dans la façon de filmer ces gens simples sans chercher à faire de l'ironie sur leur dos. Là encore, on sent que ce qui est important sous la légèreté de l'anecdote, c'est cette façon de saisir des moments qui cassent la monotonie de la vie de tous les jours, de mettre un peu de poésie, de fantaisie dans le monde. Il s'exprime dans ces deux premières histoires les tendances un peu anarchistes de Ford, une contradiction de plus au sein de cet homme complexe, un moteur de plus de son cinéma.

La dernière partie est à la fois plus ambitieuse et plus curieuse. 1921 se situe à Galway où un partisan doit être exécuté par les sinistres Black and Tans. Ford a choisi de pencher tous ses cadres. Carrément. Il est bon de se souvenir que Robert Krasker fut non seulement chef opérateur sur les derniers films d'Anthony Mann mais surtout sur The third man (Le troisième homme) mis en scène par Carol Reed en 1948 qui comprenait nombre de cadres tordus et une esthétique expressionniste. Là, ce choix systématique est discutable et l'on s'habitue plus ou moins bien avec le temps. Visuellement, on retrouve l'atmosphère du Dublin des années trente en studio, pavés mouillés, architectures anciennes, grandes voûtes de pierre, baignés d'éclairages à la Greg Toland. Le ton du début à beau être grave avec les files de manifestants silencieux et les femmes serrant leurs châles autour de leurs tête, Ford revient vite à plus de légèreté à travers les personnages comiques des gardiens irlandais qui tournent le drame en farce tandis que les péripéties de l'évasion donnent dans le rocambolesque avec une touche d'érotisme aussi bienvenue que rare chez le pudique réalisateur. On aura ainsi un plan délicieux des jambes gainées de soie de la fille déguisée en bonne soeur. Les filles d'Irlande sont belles, sexy et n'ont pas froid aux yeux. Vie et scène mêlés, l'évadé se réfugie dans un théâtre et prépare sa fuite. Le film se concentre alors sur un sergent de police joué par Dennis O'Dea qui tenait en 1935 le rôle du chanteur des rues dans The informer et de sa femme jouée par Eileen Crowe qui était dans The ploug and the stars. Une histoire d'amour entre deux personnages vieillissant dont la situation (le sergent doit surveiller un point d'embarquement possible du fugitif) stimule la flamme toujours vive sous le poids des années. En lui rappelant les parole de la chanson qui donne son titre au film, la femme fait passer sur eux le souffle de leur jeunesse. Le sergent laissera fuir l'évadé. Tout en délicatesse, nourrit de ce retour sur les oeuvres du passé, ce passage est du meilleur Ford.

Le film fut un échec. L'Amérique ne sut pas quoi faire de cet objet étrange et étranger. L'Irlande des années 50, toute à sa modernisation, n'apprécia guère la vision poétique de Ford traitée de passéiste. Pourquoi Diable montrer des trains à vapeur toujours en retard quand on a des locomotives diesel flambant neuves ? Et puis ces histoires de guerre... Les plus belles batailles, thème éminemment fordien, ce sont celles que l'on perd avec panache.

Un des rares articles en français sur Shangols (Dont il faut saluer le bel ensemble consacré depuis quelques semaines au cinéaste)

Un article par Dennis Grunes (en anglais)

Un article de Miguel Marias sur le site de la Fipresci

Sur le site du New-York Times (en anglais)

Affiche source Ciné para gourmets

Photographie : Anthologie du cinéma 82 collection personnelle / Site Tyrone-Power.com

14:55 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : john ford | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

08/01/2010

Ne change rien

12:29 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jeanne balibar, pedro costa | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

03/01/2010

La décennie fantastique