11/11/2008

Onomatopées

Ah ! Les vacances de M Hulot ! Ca Ed, c'est un film qui a à voir avec la bande dessinée.

La porte du restaurant : chtonk !

Tati, il a à voir avec Franquin, le Franquin de la grande époque. Sur l'affiche, Hulot, il a l'air d'un cousin de Fantasio.

Sur le quai de la gare : aoaowashawashabashawowhoshowbashawasha aoao

Les mêmes trois cheveux rebelles, grand et sec, la même démarche un peu cassés, les mêmes gestes interrompus, la même maladresse, la même volonté de bien faire. Un goût de l'aventure.

La cloche du village : dongdelongdongdelong

Et la même voiture, je ne me souviens plus de l'épisode mais bien avant la turbotraction, il y avait un vieux tacot tout pétaradant.

La voiture de Hulot : krakapet pafapaf kapet Tinnnntintin krakpouf pouf, paf

Voilà, ce sont des onomatopées de bande-dessinée, une mise en scène façon ligne claire dans la tradition de Jijé avec, déjà, quelques envolées de style du Franquin plus nerveux, du Franquin plus moderne.

La chambre à air dans le cimetière : pfffffsssss...

C'est un film sur l'enfance, sur les sensations de l'enfance, un film de vacances, de mer et de soleil. La partie de tennis, les baignades, le bateau. Et puis les feux d'artifices. C'est un film sur les bêtises.

Les feux d'artifices : Siiiiiissssssssiiiiiii fuiiiiiiiiiiiiiouuuu kk kkk kboom !

C'est un film de mon enfance, un film vu dans mon cinéma de quartier du XIIe, un film de mes vacances en Bretagne, des week-ends chez mes grand parents en Picardie.

Le ressac : aschhhh aschhhhh...

C'est un monde de rêve, le souvenir d'une France qui n'a pas existé, enfin pas vraiment. C'est une utopie en quelque sorte.

La balle de tennis : poka poc poka poc !

Et quel temps fait-il à Paris ?

08:19 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : jacques tati | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

08/11/2008

Woody Ernst Barcelona

Les films des réalisateurs ayant atteint un certain âge peuvent se révéler particulièrement excitants : Les derniers Ford, le Maddadayo de Kurosawa, The deads de Huston, les derniers Ozu, Intervista de Fellini ou encore Fanny et Alexandre de Bergman. Qu'ils affinent une fois encore un discours poli par des années de carrière, qu'ils bénéficient de la liberté de ceux qui n'ont plus rien à prouver, ils tentent alors de nous donner la quintessence de leur oeuvre. Apaisés autant que déterminés, sûrs de leur art autant que l'on puisse l'être, ils savent alors aller à l'essentiel. Et de ces oeuvres qui résument les leçon ténues d'une vie se dégagent une émotion et un plaisir aussi rares qu'intenses.

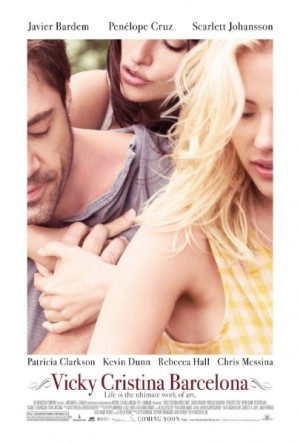

J'espère bien que Vicky Cristiana Barcelona ne sera pas le dernier Woody Allen, et je suppose que, compte tenu de son système, le nouveau est déjà en route, sinon fini (Vérification faite, ce sera Whatever works, en postproduction). Mais cette réalisation baigné du soleil de l'Espagne me semble bien correspondre à ma déclaration préliminaire.

Longtemps, on a noté la régularité de production d'Allen. Un film par an, réglé comme du papier à musique. C'était un compliment avant de devenir comme un reproche chez certains. Nous sommes passés de « Chouette, le Woody Allen annuel tant attendu » à « Tiens, le Woody Allen de l'année » à « Et un de plus, pas trop en forme cette année, ça ira mieux la prochaine ». Sur le dernier film, on est revenu bien entendu sur le départ pour l'Europe et l'entrée de Scarlett Johansson dans son cinéma. Inutile de s'étendre là-dessus. J'ai quand même l'impression tenace que, au moment ou Allen fouette son imagination, une partie de ses admirateurs s'est endormi sur les souvenirs confortables de Manhattan ou Annie Hall (Certes, les amis, certes), et l'esprit en pantoufles, n'est plus capable d'apprécier les beautés de son cinéma vivant d'aujourd'hui et d'accueillir comme il se doit, allons-y franchement, l'un de ses tout meilleurs films. C'est dit.

D'aucuns m'objecteront que Match point avait été reçu avec force louanges. C'est vrai, mais j'oserais dire que ce sont des circonstances aggravantes. Outre l'attrait de la nouveauté (Londres, Scarlett), il s'agissait d'un drame particulièrement poignant à la fin. Or Vicky Cristina Barcelona est une comédie, une vraie, et une comédie du genre le plus délicieux qui soit, une comédie romantique sophistiquée. Et malgré tout ce que l'on dit et malgré tout ce que l'on sait, la gravité paye toujours plus en art que la légèreté. C'est bien dommage parce qu'en vérité je vous le dis, non seulement Vicky Cristina Barcelona est bien supérieur à Match point, mais égale les plus belles réussites d'Allen dans le genre et se hisse au niveau des classiques de la comédie américaine de grande classe.

Soit deux américaines, la brune Vicky au désir de stabilité, et la blonde Cristina l'artiste qui se cherche, débarquées à Barcelone pour un été de vacances. Elles acceptent la proposition directe de Juan Antonio, un peintre espagnol beau et ténébreux, qui les invite pour un week-end à Oviédo au cours duquel elles pourront faire du tourisme, de bons repas, et l'amour. A partir de là, rien ne se passera comme prévu, que ce soit l'estomac de Cristina qui la lâche au mauvais moment ou la façon dont Vicky réagit à une réelle attirance pour Juan Antonio. Bientôt survient Maria Elena, ex-femme du peintre au tempérament volcanique qui avait déjà essayé de le poignarder, tandis que Doug, l'insipide fiancé de Vicky, débarque pour l'épouser plus vite que prévu. Peu importe le détail des péripéties. Comme dans cet autre sommet allenien, A midsummer night sex comedy (Comédie érotique d'une nuit d'été – 1982), c'est l'été et la lumière est belle à tomber. Il s'agit avant tout des mouvements du coeur, de la recherche d'un sens à donner à sa vie, d'un moment de grâce ou les choses peuvent basculer. Et si le film début de siècle est imprégné de l'admiration d'Allen pour Ingmar Bergman, Vicky Cristina Barcelona me semble puiser son inspiration chez un autre maître, moins souvent cité, Ernst Lubitsch, le Lubitsch de la Lubitsch's touch. L'homme, l'européen, le réalisateur de Design for living (Sérénade à trois – 1933) avec son merveilleux ménage à trois qui nous parlait déjà d'amour, des mouvements du coeur, du sens de la vie et de celui que l'art donne à la vie, de l'inspiration, du désir souvent contrarié au bonheur.

D'entrée Allen annonce la couleur. Les premiers plans du film sont un modèle de concision et de clarté. Une simplicité apparente, un montage tout en ellipses qui donne un rythme soutenu, une voix off qui sous son prétexte explicatif, donne les clefs de l'intériorité des personnages. Mais qui ne l'exprime pas. Cette manière fort subtile permet à Allen de laisser faire le travail d'interprétation au spectateur à partir du jeu tout aussi subtil des comédiens. Cela permet aussi de réduire drastiquement l'importance dramatique des dialogues. Du coup certains les auront trouvé moins percutants que d'habitude. C'est que cette fois, ce qui se joue se joue entre les mots ou au-delà d'eux. Ainsi lors de la première rencontre avec le peintre. Allen nous le fait brièvement entrevoir lors d'une inauguration dans une galerie. Puis on se retrouve avec les deux femmes dans un restaurant. Elles repèrent Juan Antonio et en parlent, mais le contre champ se fait attendre et l'on a tout le temps de l'imaginer avant qu'il ne nous soit révélé. Cela rappelle la première apparition de Maria Vargas dans le cabaret de The Barefoot Contessa (La comtesse aux pieds nus - 1954) de Joseph L. Mankiewicz, un élève de Lubitsch. Il y a donc constamment ce qui est dit par les personnages (parfois brouillé par l'utilisation de l'espagnol), ce qui est raconté par le narrateur, ce qui est montré et ce qui est donné à imaginer. Et chacun de ces niveaux contredit ou nuance ce que montrent les autres. Et Allen, dont la maîtrise est totale, se plaît à jouer en plus de cela avec le temps, comme lorsque Cristina révèle sa liaison avec Maria Elena à Vicky et son fiancé, scène suivie d'un retour en arrière qui montre le premier baiser des deux femmes. La seconde scène nuance l'expression assurée de Cristina dans la première en laissant deviner ce qu'elle a du surmonter pour accepter cette nouvelle facette d'elle-même. Je pourrais aussi citer le long plan du pique-nique qui joue sur le hors-champ, mais je ne veux pas non plus en rajouter.

Lubitsch, je le retrouve aussi dans la façon de filmer l'Espagne. « Carte postale ! » Dit-on. Pas plus pas moins que le Paris de Ninotchka où de Design for living. C'est une idéalisation qui est aussi un hommage à une forme de civilisation. C'est pour Allen une façon d'opposer gentiment la culture parfois rude de son pays et celle de l'Europe dont il admire tant de choses, de la peinture aux vins en passant par les films. L'influence du soleil et de la sensualité espagnole sur ses héroïnes est du même ordre que celle de la ville lumière sur la camarade Nina Yakushova. Un révélateur. Un milieu si différent qu'il dérègle les sens et les habitudes. Une porte ouverte sur les rêves. Lubitsch encore dans la pudeur d'une caméra qui se détourne lors des moments les plus sensuels car tout est déjà dit. Déjà montré. Lubitsch toujours dans la construction de plans comme celui où Vicky se regarde dans une glace, intérieurement déchirée, son image dédoublée tandis que Doug apparaît en arrière plan, flou, si lointain. Un plan pas si compliqué sur le papier mais là, c'est le plan juste au juste moment avec un maximum d'effet expressif.

Il faudrait encore parler du contrepoint introduit par le couple Nash vieillissant, de l'utilisation de la musique espagnole, de l'hommage au Jules et Jim de Truffaut, de l'excellence des acteurs, de la beauté de Rebecca Hall, de Scarlett Johansson et de Penelope Cruz (Qui me laisse plus froid d'ordinaire), de la difficulté que j'ai eu à oublier Anton Chiguhr derrière le Juan Antonio de Javier Bardem, de l'étrange douceur dans la gravité du finale, de la sensualité de l'affiche, d'un tas de choses. Comme je l'écrivais au début, passé un certain age, il y a des réalisateurs qui nous offrent des films sacrément excitants.

Chez le bon dr Orlof

Sur Nightswimming

23:14 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (7) | Tags : woody allen | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

04/11/2008

Génèse de l'embryon

" L'idée du film m'est venue un matin pluvieux de mai, vers cinq heures. J'ai ouvert la fenêtre — j'ouvre toujours mes fenêtres quand je me lève car je suis claustrophobe, j'ai regardé fixement cette pluie qui tombait drue et mon imagination a commencé à vagabonder. A l’évidence je ne pouvais pas tourner un film à l’extérieur car on était au début de la saison des pluies. Je me suis alors mis à réfléchir à la possibilité de faire un film dans mon appartement, et c’est là que j’ai eu l’idée d’enfermer une femme dans cet appartement qui est à la fois mon domicile et mon bureau. Vers huit heures, j'ai appelé Masao Adachi en lui disant que j'avais une idée formidable. On s'est vu vers midi et je lui ai tout raconté en détail autour de quelques bouteilles de saké et en grignotant du hatahata (poisson). Deux jours plus tard — Adachi écrivait toujours très vite d’autant plus qu’il était toujours en retard pour payer son loyer et que je lui payais ses scénarii en liquide — il m’a remis un premier scénario. C'était avant-gardiste, comme d'habitude, excessif et surtout incompréhensible. Il voulait aussi que les murs de l'appartement se fissurent et que des poules en émergent, ce qui était irréalisable même si l'idée était excellente. Je lui ai donc demandé de réécrire le scénario en supprimant les scènes en question. En colère, il a jeté le scénario à mes pieds et est revenu quelques temps plus tard avec une deuxième mouture du script qui était la copie quasi-conforme du premier, alors qu’il n’existait pas encore de photocopieuse à l’époque.

Finalement on a décidé de prendre ce scénario, tout en supprimant certaines scènes comme celle des poules. J’ai trouvé une équipe et je leur ai expliqué comment tout allait se dérouler. Je leur ai dit que nous allions être enfermés dans cet appartement pendant toute la durée des prises de vue, afin de vivre la même expérience que les personnages du film. On a emprunté des futons, et toute l’équipe a dû dormir sur place pendant les cinq jours de tournage. Seul l’assistant-réalisateur avait le droit de sortir pour faire les courses. A part les gamelles du midi, j’ai fait moi-même la cuisine pour toute l’équipe matin et soir. Et on a peint tous les murs de l’appartement en blanc — lorsque le propriétaire a découvert cela, il m’a d’ailleurs viré. On est tous devenu fous à tour de rôle. Ce n'est qu'ensuite qu'on a tourné la seule scène en extérieur du film, celle qui ouvre Quand l'embryon part braconner et qui se déroule sous la pluie."

Entretien avec Koji Wakamatsu

Source dossier de presse

08:48 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : koji wakamatsu | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

03/11/2008

Oedipe mal résolu

Âmes sensibles, amateurs de bon goût, passez aujourd'hui votre chemin. Voici l'histoire de monsieur Sadao, petit patron (ou petit chef, je ne suis pas sûr), séduisant la délurée mademoiselle Yuka, employée. Il pleut des cordes en noir et blanc. Après une étreinte poussée en voiture, monsieur Sadao entraîne mademoiselle Yuka chez lui. Il fait nuit, mais monsieur Sadao garde ses lunettes sombres façon Wong Kar-wai qu'il ne quittera quasiment jamais. Il fait visiter son appartement, petit et dépouillé jusqu'à l'exubérance. C'est celui du réalisateur. Nouvelles étreintes. Nue dans l'encadrement d'une porte, mademoiselle Yuka rappelle à Monsieur Sadao sa femme qui l'a quitté. Toutes les mêmes pense monsieur Sadao en voix off. Âmes sensibles, si vous êtes encore là, c'est mon dernier avertissement.

Le jeu expressionniste de Hatsuo Hamatani laisse vite penser au spectateur le moins éveillé qu'il y a quelque chose de pourri au royaume de monsieur Sadao. Effectivement, monsieur Sadao drogue mademoiselle Yuka. Il l'attache comme savent le faire avec art les japonais puis il sort un grand fouet. Il zèbre alors le corps à la peau si blanche de marques sombres esthétiquement réparties tout en insultant copieusement mademoiselle Yuka. Mademoiselle Yuka se tortille érotiquement mais douloureusement puis monsieur Sadao la taquine avec un rasoir. Plus tard, il la fera marcher à quatre pattes comme un chien. Enfin, il faudrait écrire une chienne mais ça pourrait être mal perçu. Ainsi s'écoule la nuit.

Bien sûr, monsieur Sadao a ses raisons. Que la raison ignore. Sa femme voulait un enfant. Pas lui. Il s'était même fait opérer pour éviter tout ennui. Madame a alors eu recours à l'insémination artificielle ce qui a rendu monsieur Sadao un peu brutal et plein de ressentiment. Sa femme est donc partie alors il passe ses nerfs sur mademoiselle Yuka. Mais celle-ci ne reste pas inactive. Son esprit et son corps se tendent vers la fuite. Elle tente de séduire monsieur Sadao en se montrant soumise. Il faut dire qu'entre deux séances de fouet, monsieur Sadao montre toute l'étendue de sa détresse en se blottissant contre elle comme un enfant. Tentative de fuite qui échoue. Un échec aux conséquences douloureuses. Mademoiselle Yuka n'est pourtant pas brisée et le film s'achemine vers son issue tragique.

N'étant pas un familier du genre Pinku Eiga (« Film rose » ou cinéma érotique nippon), je ne savais pas trop à quoi m'attendre avec Taiji ga mitsuryo suru toki (Quand l'embryon part braconner) le film de Koji Wakamatsu, spécialiste du genre. Réalisé en 1966, sortit l'an passé en France par Zootrope films, il a écopé d'une interdiction aux moins de 18 ans. Au regard des critères de 2008, c'est quelque peu excessif. Mais les censeurs, âmes sensibles autant qu'hypocrites, ont sans doute réagit au titre provocateur tout en digérant mal le mélange d'érotisme, de sado-masochisme et de fable politique. La femme, dans le cinéma japonais, est très souvent représentée en butte à la violence des hommes. C'est vrai chez Mizoguchi et Kurosawa comme chez Oshima, Immamura ou Suzuki. Cette violence, montrée souvent de façon assez directe, semble compenser une difficulté à pouvoir représenter les actes sexuels et la nudité. Au Japon, on floute les poils. Ainsi le film de Wakamatsu est explicite côté coups de fouets tandis qu'il déploie des trésors d'imagination dans les cadrages pour ne pas (trop) montrer les endroits stratégiques de mademoiselle Yuka. On est loin en la matière de l'équilibre du giallo italien de la même époque. On comprend mieux l'importance et les problèmes rencontrés par Ai no corrida (L'empire des sens – 1976) de Nagisa Oshima avec son approche frontale de la représentation du sexe. Il se trouve, tiens donc, que ce film a été produit par Koji Wakamatsu.

Quand l'embryon part braconner est un huis clos étouffant entre What ever happened to Baby Jane de Robert Aldrich ou la dernière demi-heure de I corpi presentano tracce di violenza carnale de Sergio Martino dont il faudra que je vous entretienne. Deux personnages, un lieu unique, un rapport dominant/dominé, une lutte autant physique que psychologique et du style, beaucoup de style. Le film est réalisé en un superbe noir et blanc que l'on doit au chef opérateur Hideo Itoh (qui officiera sur le film d'Oshima). Il déploie des effets de reflet de l'eau dansant sur les murs, ondulant sur les vitres mouillées de pluie. La lumière est tour à tour sombre et terrifiante quand elle étire l'espace d'un simple couloir, blanche et onirique lors des flash-backs, violente et crue sur le corps épuisé de mademoiselle Yuka. C'est de toute beauté, contrastant avec les agissements quasi animaux des protagonistes.

La mise en scène de Wakamatsu est d'une constante invention. Il alterne passages hystériques, plans surréalistes et moments quasi contemplatifs dégageant une étrange tendresse. Malgré le côté exercice de style de l'entreprise, il transcende ses faibles moyens et tire le maximum de son dispositif minimaliste. Fouet, corde, baignoire, rasoir, pas un objet du petit appartement qui ne se révèle un instrument de la souffrance infligée par monsieur Sadao à mademoiselle Yuka. Le film de Koji Wakamatsu est un conte cruel et sadien sur les rapports homme/femme que l'on pourra éventuellement lire en terme de lutte des classes si on est de bonne humeur. Comme le déclare son auteur : « Un film pink, c'est de l'agit-prop. Il s'agit de provoquer le public, d'interpeller de la manière la plus frappante qui soit les consciences ». J'imagine pourtant que sa sombre ironie et ses excès feront plutôt grincer les dents ce qui, vous vous en doutez, me réjouis et me donne furieusement envie de poursuivre mon exploration de l'oeuvre de notre homme.

Le site du film avec plein d'information, un dossier de presse très complet à télécharger, le bonheur.

12:31 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : koji wakamatsu | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

02/11/2008

Tu l'as vu, mon beau film fasciste ?

Rien ne vaut une bonne approche polémique pour se remettre en train (jeu de mot imprévu mais bienvenu). Je vais donc vous parler d'un film fasciste ou plus exactement de l'un de ces films qui se sont attiré l'infâmante épithète. Coïncidentellement, il y a quelques jours l'ami Tepepa me demandait à propos du gratiné Milano trema : la polizia vuole giustiza de Sergio Martino : « Tu y as vu un film fasciste ? ». Dans la foulée, je découvre avec plaisir qu'Hyppogriffe écrit à nouveau sur Préfère l'impair, un de ces articles passionnés et virulents dont il a le secret. Attaquant non sans raisons une attitude de Michel Ciment, il utilise au passage le terrible mot à propos de Patrice Lecomte et Bruce Willis. Comme je l'ai répondu à Tepepa, je n'utilise jamais ce mot pour parler de cinéma et je tique toujours quand je le vois employé. Cela doit venir de l'époque où, jeune adolescent, je lisais les critiques des films dans le Nouvel Observateur que prenait mon père. Nombre de films que j'aimais, dont pas mal de westerns, attirait le vocable redoutable. Ce que je ressens encore aujourd'hui, c'est que traiter un film ou un réalisateur de fasciste est particulièrement disqualifiant. Ca ne vaut guère mieux que « film rouge » utilisé à l'époque du maccarthysme, ou « antisemite » tartiné lors d'une affaire récente qui nous a beaucoup occupé. Tout cela manque un peu de nuance et d'à-propos. Cette histoire me fait toujours penser à Michael Cimino, dont le Deer Hunter (Voyage au bout de l'enfer) a été traité de fasciste avant qu'il ne se voit reprocher une « approche marxiste » pour Heaven's gate (La porte du paradis). Cimino, on le sait, a toute mon admiration.

Pour poser les choses, John Ford dans The man who shot Liberty Valance donne la définition la plus claire que je connaisse du fascisme. C'est la primauté de la Force sur le Droit. Valance, joué par Lee Marvin, est un fasciste qui maintien l'ordre de gros éleveurs par le fouet et le colt, tabassant au passage la presse libre et l'opposition démocratique. Cette dernière, c'est Ranse Stoddart – James Stewart, l'avocat qui organise les élections et l'éducation. Tom Doniphon, joué par John Wayne, représente ici l'ambiguïté et le déchirement des démocraties contraintes de recourir à la force pour établir le Droit. Pour Ford, Doniphon ne peut que disparaître après avoir accompli le sale boulot en éliminant Valance. Ford éprouve pour Doniphon un mélange d'admiration et de compassion, du même ordre que celui éprouvé par Sam Peckinpah pour sa horde sauvage.

A partir de là, j'avais l'envie de vous parler d'un film que j'ai redécouvert avec bonheur, Dark of the sun ou The mercenaries (Le dernier train du Katanga) réalisé par Jack Cardiff en 1968.

Congo 1960. Le capitaine Curry est chargé par le jeune président du pays fraîchement décolonisé de secourir un groupe de civils coincé en pleine révolte Simba et accessoirement de ramener un important stock de diamants pour le compte d'une grosse société belge qui fournit le régime en armes. Dark of the sun, c'est l'Aventure guerrière en majuscule : Train armé, mercenaires, rebelles pires que la mort, ancien nazi, duel avec tronçonneuse, attaque d'avion, médecin alcoolique, grandiose beauté des paysages, ville livrée au pillage, diamants, amitié virile, héroïne en détresse, sens de la parole, coups fourrés et violence, action, violence et violence. Dark of the sun fait partie de ces films qui ont choqué la fin des années 60 par leur façon directe de représenter la sauvagerie humaine, entre fascination et dénonciation. Avec un discours volontairement ambigu propre à faire hurler les bien-pensants. Tout à fait le genre à se faire traiter de fasciste. Aujourd'hui, forme et fond méritent d'être nuancés et le film, assez rare, d'être reconnu comme une oeuvre majeure en son genre.

Jack Cardiff n'est pas le premier venu. C'est un grand chef opérateur auquel ont doit les images de plusieurs films de Michael Powell dont Black narcissus (Le narcisse noir - 1947) et The red shoes (Les chaussons rouges – 1948) mais encore le Pandora d'Albert E. Lewin, The barefoot contessa (La comtesse aux pieds nus – 1954) de Joseph L. Mankievicz et African Queen de John Huston. Excusez du peu. « Cinéaste mineur » pour Sorecki, il réalise une douzaine de films et a la redoutable tâche de remplacer John Ford malade sur Young Cassidy en 1965, avec déjà Rod Taylor qui joue ici le major Curry. Dark of the sun est adapté du roman homonyme de Wilbur Smith. Intelligemment, Cardiff et ses scénaristes, Ranal MacDougall (le Cléopâtre de Mankievicz) et Adrian Spies évacuent les tentatives idéologiques et psychologiques du livre avec ses côtés les plus déplaisants. Dégagée l'homosexualité du lieutenant Surrier dont le viol est rapidement suggéré. Dégagée l'intrigue sentimentale (et machiste) réduite à une caresse sur la joue et à quelques regards. Dégagés les discours sur le racisme et le colonialisme dont on ne sait jamais trop ce qu'ils cherchent à justifier. Dégagés les excès complaisants comme la découverte des gendarmes dévorés par les Simbas. Cardiff met en avant l'aventure et l'action en resserrant l'action sur trois jours et laissant les personnages se révéler par leurs actes. Comme chez Howard Hawks, ce sont tous des professionnels, agissant d'abord en tant que tels. Ainsi, les actes du salaud de service, Henlein l'ancien nazi, n'ont jamais le racisme comme motivation première. Quand il abat deux enfants de sang froid, c'est parce qu'il craint qu'ils ne servent d'indicateurs. Quand il assassine le sergent Ruffo, le partenaire congolais de Curry, c'est parce qu'il croit que celui-ci lui a confié les diamants. C'est une manière intéressante d'éviter les gros sabots. Le fond du film devient une réflexion sur la sauvagerie de l'homme, au-delà de son contexte particulier.

Ruffo est un personnage passionnant. Joué par Jim Brown, homme superbe et bon acteur, qui aura eu le privilège d'enlacer fermement Raquel Welch dans 100 rifles (Les cent fusils – 1969) de Tom Gries, étreinte inter-raciale grand public qui fit beaucoup de bruit. Brown, c'est déjà autre chose que Sidney Poitier. Ruffo est presque trop beau pour être vrai, patriote, pragmatique, décidé, il incarne l'espoir d'une Afrique moderne, comme d'ailleurs le jeune président aux allures de Lumumba, même s'il traite avec l'ancienne puissance coloniale. « On m'a proposé de descendre de mon arbre et je tuerais quiconque voudra m'y faire remonter » dit Ruffo à Curry. En combattant les Simbas, il combat la part sombre de son héritage. Mais il refuse de la même façon la sauvagerie occidentale de Henlein comme celle qui s'exprime chez son ami Curry. Car notre héros est loin d'être exemplaire. Tout en mâchoire et épaules carrées, Rod Taylor compose sans nuance un personnage de guerrier, toujours sous pression, éclatant en brusques accès de violence comme lorsqu'il essaye d'écraser la tête de Henlein sous les roues de la locomotive. Le règlement de compte final entre les deux hommes est d'une intensité peu commune et amène une scène étonnante entre Curry et un gendarme congolais, Kataki. Ce dernier, le visage bouleversé d'émotion, lui reproche durement son acte : « Tuer comme ça ? Tragédie... Je ne marche pas à vos côtés, nous essayerons une autre voie », un écho aux paroles de Ruffo. Dommage que ce personnage n'ait pas été plus creusé auparavant. Tel quel, il porte néanmoins un regard lucide sur Curry et d'une certaine façon, la morale du film. Une morale qui pour moi a à voir avec le discours fordien sur la Force et la Loi.

Reste que c'est un film de blanc pour un public occidental, une oeuvre à grand spectacle d'autant plus ambiguë avec ses intentions que le spectacle est efficace. Cardiff a une extraordinaire maîtrise de l'espace et du montage. La plupart des scènes sont construites de façon musicale, comme autant de morceaux de bravoure, portées par une magnifique partition de Jacques Loussier. Grand jazzman, adaptateur de Bach en swing, compositeur pour Melville ou Jessua, Loussier donne là une partition inoubliable, très jazz, dans laquelle les instruments fonctionnent par pulsations, rythmant le suspense de l'ouverture du coffre, la séquence quasi expérimentale de la composition du train, la traversée par Curry et Ruffo de la ville livrée aux Simbas ou la poursuite sur les rapides. Pulsion du sang dans les veines, pulsion de violence, pulsion du temps. Il y a là une symbiose aussi importante que dans le couple Léone-Morricone.

Martin Scorcese classe ce film dans ses « plaisirs coupables ». Cette notion de culpabilité va bien avec son côté catholique. Ce n'est pas mon cas. Moi, l'électeur tranquille de Ségolène Royal, entre un éditorial de Laurent Joffrin et un autre de Philippe Val, moi qui admire la finesse d'Ozu, la délicatesse de Lubitsch et la tendresse de Truffaut, bien calé dans mon fauteuil, je me réjouis au spectacle de ces mercenaires au béret rouge, cigare vissé aux lèvres, mitraillant les Simbas pillards, violeurs et sans doute marxistes. Bien que n'ayant pas lu Bruno Bettelheim, j'imagine qu'il y a là-dedans un lien avec les contes de fée, leur violence et la façon dont ils nous font découvrir le « tumulte intérieur de notre esprit ».

Sur Psychovision

Par D.K.Holm (en anglais)

12:23 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (11) | Tags : jack cardiff | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

01/11/2008

Train (presque) expérimental

00:32 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : jack cardiff | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

29/09/2008

Quelle est belle la France...

Répondant avec plaisir à l'invitation de Ludovic de l'excellent Cinématique, je vous propose une liste de dix films français qui ont compté pour moi depuis 1988. Le cinéma français, on en discute avec acharnement, le plus souvent pour déplorer, malgré une production toujours dynamique, un manque d'imagination, d'audace sur le fond comme sur la forme, d'ambition, de renouvellement. Une poignée de thèmes qui tournent en boucle, de formules parfois à succès qui ne prennent jamais le risque de s'écarter du droit chemin menant à la première partie de soirée sur les chaînes de télévision, l'invasion de modèles, de vedettes et d'humour venu de cette même télévision, la caricature du cinéma de la Nouvelle Vague, l'imitation inutile de modèles américains, semblent constituer tout notre horizon. Toutes ces critiques sont justifiées, mais ne résument pas tout notre cinéma. Du moins je le crois. Ces formes sont dominantes, mais je me pose souvent la question de savoir si, que ce soit dans les années 30 de Renoir, Carné, Pagnol, Grémillon, Vigo et Guitry, ou dans les années 60 de Godard, Truffaut, Demy, Rivette, Mocky et Tati, ce cinéma qui est aujourd'hui notre histoire, était alors dominant. L'année de la sortie de Playtime, c'était le film de Jean Girault, Les grandes vacances avec Louis De Funes, qui cassait la baraque.

Peut être manquons nous de recul sur notre période. Peut être le cinéma n'a-t'il plus la même importance, ou le même impact qu'à la grande période ou pouvaient encore séduire un large public des auteurs comme Fellini, Bergman, Kurosawa, Hawks, Bunuel, qui tiraient sans doute la critique, le public et les « professionnels de la profession » vers le haut. Toujours est-il qu'il y a des choses. Que si je regarde les vingt années passées, il y a des films qui ont compté, que je défendrais pour de bonnes et parfois mauvaises raisons. Cette liste, contrairement à ce que je craignais, a été difficile à faire parce que j'avais trop de candidats. J'aurais pu proposer trois listes entièrement différentes sans trop de problème. Je me suis donc fixé quelques règles : rester sur des premières impressions fortes, éliminer les films d'auteurs étrangers comme Ruiz, Watkins ou Iosseliani (ce qui a été dur), donner la priorité aux auteurs plus récents, ce qui m'a fait mettre de côté quelques grands anciens comme Godard, Resnais, Sautet ou Rappeneau (Bon voyage, c'était quelque chose) et puis essayer d'équilibrer les différentes formes : l'animation, le court, et le documentaire ont donné de belles réussites. Alors voilà, ça donne ceci, avec quelques mots d'explication :

Dieu seul me voit (Bruno Podalydès)

Mon film fétiche parce que je trouve qu'il me ressemble. La confirmation après Versaille rive gauche du ton particulier de Podalydès brassant un héritage cinématographique (Tati, Truffaut, Prévert), littéraire et populaire (les hommages à Hergé). Podalydès a le sens du gag, ce qui est rare. C'est le film qui m'a rendu définitivement amoureux de Jeanne Balibar, mais toute la distribution est excellente.

La chatte andalouse (Gérald Eustache-Mathieu )

Sophie Quinton en nonne poursuivant l'oeuvre d'une artiste sur le point de mourir. Un des plus beaux moyens métrages que j'ai vu, l'un des plus prometteurs. Avril, le premier long de Eustache-Mathieu, toujours avec Quinton, toujours en nonne, était intéressant sans retrouver la force de ce film.

Le vent de la nuit (Philippe Garrel)

Deneuve. La voiture rouge et la musique de John Cale.

Un monde sans pitié (Éric Rochant)

Présenté comme le film d'une génération, ce qui pouvait pour une fois se défendre, ça reste la plus belle réussite de Rochant, avec des images magnifiques de Paris et Mireille Perrier.

Va savoir (Jacques Rivette)

Ma première incursion chez Rivette. Jeanne Balibar encore, mais aussi Hélène de Fougerolles dont j'adore le grain de beauté. Le film m'avait mis dans état de joie profonde. Brillant, jubilatoire comme on dit chez Télérama.

La fille coupée en deux (Claude Chabrol)

Encore un grand ancien. Les vingt dernières années sont une belle période de son cinéma. J'aurais pu citer Au coeur du mensonge ou La cérémonie, mais celui-ci a été moins apprécié alors que j'y vois la quintessence de son style. Les femmes y sont sublimes, les hommes veules, j'adore.

La ville est tranquille (Robert Guédiguian)

J'ai un faible pour Le promeneur du champ de Mars, mais ce film-ci me semble plus représentatif de la singularité de Guédiguian. C'est un peu son film somme d'une période, l'un des plus sombre, mais une façon de conclure un cycle de vingt ans avant de se lancer dans des projets plus atypiques.

L'équipier (Philippe Lioret)

Le grand film romanesque que j'espérais. Grégori Derangère, Sandrine Bonnaire, la musique de Nicola Piovani, la mer et la tempête. S'il faut chercher un héritier à Grémillon et Gréville, en voici un. Le film suivant est plus habile que réussi mais le précédent, Mademoiselle avec Bonnaire encore et Gamblin était une très belle comédie.

No pasaran, Album souvenir (Henri François Imbert)

Documentaire intimiste et implacable, Imbert comme pour ses films précédents part d'un élément personnel pour s'ouvrir au Monde. Ici, à partir de quelques cartes postales, il nous raconte l'histoire du siècle à travers celle des camps : camps de réfugiés, camps de concentration, camps de rétentions. De sa voix calme et claire, il interroge autant les images que les gens.

Alberto express (Arthur Joffé)

Un des grands gâchis de la période avec Léos Carax. Joffé a de l'imagination, de l'ambition et le sens du cinéma mais tous ses films se sont ramassés. Ca reste un souvenir très fort, l'histoire d'un homme embarqué dans un voyage délirant en train pour payer, littéralement, sa dette à son père. Avec Sergio Castellito qui n'est pas exactement un manchot.

Juste derrière : La beauté du monde (Yves Caumont), Les triplettes de Belleville (Sylvain Chomet), On connaît la chanson (Alain Resnais), Pork and Milk (Valérie Mrejen), Pas de repos pour les braves (Alain Giraudie), Nelly et Mr Arnaud (Claude Sautet), Ester Kahn (Arnaud Depleschin), Histoire(s) du cinéma (Jean-Luc Godard)...

08:26 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (9) | Tags : liste, cinéma français | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

26/09/2008

Viva Gemma

Amicalement dédié à Marie-Thé, Aline, Donatienne, Karim, Curd, Giuliano, Derry et les fidèles de la note du 18 août 2005.

Les admiratrices et teurs de Giuliano Gemma ont été à la fête cet été. Trois éditeurs DVD ont sortit plusieurs films assez rares dans les registre du western et de l'aventure historique. Hélas, trois fois hélas, il faut commencer par joindre la voix à celle du camarade Tepepa pour pousser un coup de gueule, modéré mais résolu. Le cinéma dit « de genre » est traité de façons fort diverses. Nous avons le souvenir des belles éditions de Wild Side, de Seven 7 et la collection Cinéma de quartier chez Studio Canal. Mais ce dernier éditeur a bien maltraité les derniers films de la collection western. Pas de version originale, pas de bonus, pas la moindre photographie. Le service strictement minimum. Comme si l'équation Cinéma populaire + édition économique (ce qui se discute), ne pouvait se résoudre qu'au plus petit dénominateur commun : l'exploitation sans vergogne d'un catalogue. Dommage. Dommage parce que ces éditions minimalistes vont frustrer l'amateur sans susciter l'intérêt du néophyte. Dommage parce qu'il existe des éditions étrangères de certains de ces films bien plus intéressantes, comme pour Tempo di massacro (Le temps du massacre – 1966) de Lucio Fulci. Dommage.

Je reste néanmoins modéré dans mon coup de gueule dans la mesure ou contrairement aux pratiques des purs marchands de soupe, les films sont ici présentés dans un format respecté et les copies correctes. Et pour l'inédit I crudeli de ce cher Sergio Corbucci, la VF, bien que VF, a été faite recemment pour l'occasion.

Il fallait que ce soit dit mais, et ce n'est pas Marie-Thé qui me contredira, l'important c'est quand même de retrouver le bondissant Giuliano Gemma. Un dollaro bucato (Le dollar troué) de Giogio Ferroni et Adios Gringo de Giorgio Stegani tournés la même année 1965 se ressemblent beaucoup. Même type d'histoire, Stegani a travaillé sur les deux scénarios, les films ont la même distribution avec, outre notre héros, Ida Galli en héroïne impeccable, le grand Nello Pazzafini et Pierre Cressoy en méchants et Massimo Righi. Ce sont deux films pré-léoniens, bien que tournés après le premier opus de Sergio Léone, parce qu'ils restent à mi-chemin entre le modèle hollywoodien et la continuation du péplum. C'est Gemma, je crois, qui disait que la différence entre les deux genres tenait aux chapeaux et aux armes. Pour Gemma et Ferroni, Un dollaro bucato est leur premier western après Arrivano i titani (Les titans) de Duccio Tessari pour l'acteur et Coriolano: eroe senza patria (La terreur des gladiateurs) pour le réalisateur. Vu le rythme de travail à l'époque, ils n'ont pas du avoir beaucoup de temps pour s'adapter. Les films ont donc des dramaturgies proches, succession de péripéties sans temps mort à base de trahison, pièges, poursuites et vengeance. Avec une prédilection pour les bagarres musclées, les héroïnes immaculées, les héros physiques et naïfs et un zeste de sadisme. Ils ont un côté feuilletonesque marqué et finalement pas désagréable.

Dans Un dollaro bucato, Gemma est Gary O'Hara, un officier sudiste démobilisé qui part vers l'Ouest retrouver son frère. Il se retrouve dans une petite ville bien corrompue comme il faut. Habilement manipulé, il provoque la mort de son frère et se fait abattre. Mais il n'est pas mort, pensez un peu au titre. De retour, comme Ringo, il va faire justice.

Dans Adios gringo, il est le jeune éleveur Brett Landers. Victime d'une arnaque du vil Pazzafini qui lui vend des vaches volées, il manque de se faire lyncher. Comme plus tard Clint Eatwood dans Hang 'em high (Pendez les haut et court -1968) de Ted Post, il promet de retrouver le vrai coupable.

Curieusement, plus qu'aux séries B américaines des années 50, ces films m'ont fait penser aux westerns de série des années 30 comme ceux que j'ai pu voir avec John Wayne en vedette. Les intrigues y sont tout aussi tarabiscotées, on y voit les mêmes groupes de cavaliers se courir après dans les sous bois et les canyons, il s'agit très souvent d'un héros injustement accusé devant faire justice lui-même et l'héroïne est vraiment là pour la décoration. De la même façon, les films sont à la fois bien faits mais sans personnalité. Nous sommes très loin des recherches stylistiques de Léone où des idées parfois étonnantes de Duccio Tessari dans son dyptique autour du personnage de Ringo, tourné par Gemma entre les deux films qui nous occupent. Bref rien de saillant. Mais rien d'indigne.

Reste l'essentiel. En héros positif, Giuliano Gemma fait merveille et, à quelques touches éparses près, si ces films valent encore le coup aujourd'hui, c'est à lui qu'on le doit. A son charisme et à cet humour décontracté qu'il importe de ses personnages de peplum. Il joue parfaitement du contraste entre cet air naïf de victime idéale et de sa vigueur physique (quelle musculature mine de rien sous les chemises de cow-boy) qui crédibilise le côté implacable de sa vengeance. Sous la douceur de ses traits et la droiture de son regard, il y a la vivacité du tireur et la souplesse de l'acrobate. Un petit côté James Stewart chez Anthony Mann, toutes proportions gardées, le côté tragique en moins. Il faudra quand même aller chez Tessari ou plus tard chez Valérii pour le trouver dans des personnages plus étoffés.

Un dollaro bucato façon madeleine chez Tepepa

Les DVD

Sur le forum Western movies

23:16 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : giuliano gemma, giogio ferroni, giorgio stegani | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

19/09/2008

L'épouvantail

Rain on the scarecrow Blood on the plow

This land fed a nation This land made me proud

And Son I'm just sorry there's no legacy for you now

John Cougar Mellencamp

Si certains nous replongent actuellement au coeur des années 80, je suis pour ma part plutôt occupé à revisiter les années 70. A combler les lacunes dont je parlais il y a quelque temps. Sous l'influence récente du documentaire No subtitles necessary de James Chressantis consacré aux chefs opérateurs Lazlo Kovacs et Vilmos Zsigmond. Il aura suffit, comme pour le film de Bogdanovich, d'un seul plan pour que me vienne l'irrépressible envie de voir enfin Scarecrow (L'épouvantail), troisième film de Jerry Schatzberg tourné en 1973, avec un couple désormais entré dans l'histoire du cinéma, Al Pacino et Gene Hackman.

Un seul plan, le premier. Une vaste étendue, les rondeurs d'une colinne herbeuse assombrie par un passage de nuages comme chez John Ford. Un plan qui ramène au King Vidor de Man without a star (L'homme qui n'a pas d'étoile – 1955) ou au David Miller de Lonely are the brave (Seuls sont les indomptés – 1962). Les grands espaces, le western, l'Amérique, l'idée de l'Amérique, le rêve de l'Amérique et de son cinéma. Un seul plan et tout est dit. Un point, un homme qui s'avance. Il porte une valise, ça pourrait être une selle. Puis il se heurte à une clôture, comme Kirk Douglas dans les films précités. Une clôture et une route qui file vers l'horizon. C'est encore le rêve américain, mais il vient de changer de forme.

A cheval entre ces deux rêves, il y a la rencontre de deux hommes. Gene Hackman est Max, il sort de prison, il est taciturne, maniaque, violent, généreux, paranoïaque, touchant, obstiné. Il veut monter une affaire de lavage de voiture et vivre son rêve américain à lui. Il a tout planifié, tout noté dans un petit carnet. Al Pacino est Lion, c'est le surnom que lui donne Max quand il brise la glace. Il a une théorie sur les épouvantails. S'ils font partir les oiseaux, ce n'est pas en les effrayant, mais en les faisant rire. Lion trimballe avec lui une lampe, un cadeau pour son jeune fils qu'il n'a jamais vu. Juvénile, innocent, bavard, enthousiaste, ouvert, incandescent, il a un rêve lui aussi. Il regrette ses bêtises et veut (re)fonder une famille, sa famille avec cette femme qu'il a quitté par lâcheté et ce fils qu'il ne connaît pas. Lion est un épouvantail.

A cheval entre deux rêves de l'Amérique (la libre entreprise et la famille), le film est la rencontre de ces deux hommes et leur tentative de donner corps à ces rêves en les unissant. Une rencontre dans la lumière sublime de Lazlo Kovacs. Scarecrow n'a pas d'intrigue, mais c'est une belle histoire, le récit d'une amitié, un road movie comme on dit, dans lequel on est invité à partager la vie des personnages, un peu de la même façon que chez Cassavetes, en s'immergeant dans de longues scènes du quotidien filmées avec attention et précision. De longs moments (au bar, chez la soeur) où Schatzberg prend le temps de donner à voir vivre. C'est à ce prix que le réalisateur peut nouer le drame final avec tant de force et nous laisser avec ce sentiment de déchirement authentique. Scarecrow, à travers ces deux petits personnages pitoyables et magnifiques, incarnés au sens le plus fort par le duo d'acteurs, c'est bien sûr un portrait de l'Amérique de l'époque. C'est à la fois le mythe (L'espace, la route, le rêve) et la critique du mythe (comme dirait Manchette). Une critique assez radicale, le constat d'une résignation qui gagne les âmes qui se sont heurtées au réel. C'est du beau cinéma parce que cette petite histoire de deux paumés est filmée comme une tragédie grandiose. Un film que je rapprocherais volontiers du superbe Five Easy Pieces tourné en 1970 par Bob Rafelson, avec Jack Nicholson et sur des images de Lazlo Kovacs, ce qui boucle la boucle.

23:30 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (6) | Tags : jerry schatzberg | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

13/09/2008

Bogdanovich style

16:03 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : peter bogdanovich | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

12/09/2008

Peter Bogdanovich (sous le marronnier)

Quand je suis arrivé, il était allongé sur un banc sous le grand marronnier. Tout autour, un tapis de feuilles brunies. Il s'est redressé vivement.

- C'est sec, a-t'il lancé, Tu as vu l'état de mon arbre ?

- Il est malade non, j'ai dit en lui tendant la main. J'en ai vu plusieurs comme ça. Tu l'as pas fait traiter ?

Nous nous sommes serré les mains, gravement

- Pas le temps, trop de films en retard. L'année prochaine.

- Faudrait balayer les feuilles, j'ai dit en m'asseyant.

Il a repris sa position initiale en croisant les mains sous la tête.

- Faudrait. Je dois d'abord te remercier pour les Bogdanovich.

J'ai étendu mes jambes sous une petite table en froissant les feuilles.

- Alors ? Tu ne les avais jamais vu ?

- Non, je me suis rendu compte que je ne connaissais de lui que ce truc des années 80 sur le gamin malade, Mask avec Cher, la chanteuse.

Il a joué d'un violon imaginaire.

- Mélo, mélo. Je te sers quelque chose ?

De dessous le banc, il a empoigné une bouteille au contenu chaleureusement brun, sans étiquette.

- Il y avait aussi Harry Carey Junior dans Mask. C'est quoi ?

L'air était doux, la fin de l'été. Il m'a servi un verre.

- Possible, je ne l'ai pas remarqué. Ca fait longtemps, je l'avais vu à sa sortie en 85. C'est un vin de noix cuvée 97 que j'ai retrouvé au fond d'un placard, a-t'il ajouté en me tendant le verre. Et puis j'avais trouvé ça pénible. Comme quoi il ne faut pas rester sur une première impression.

Nous avons trinqué. J'ai dégusté, lentement.

- En fait, c'est le documentaire de James Chressantis sur les chefs opérateurs Lazlo Kovacs et Vilmos Zsigmond qui m'a fait prendre conscience de mes lacunes.

- No subtitles necessary, ai-je précisé. Il est bon.

- Ces vastes plans en noir et blanc de Kovacs sur Paper Moon, ça m'a de suite donné envie. Je ne sais pas où ils ont trouvé le titre français, La barbe à papa, A l'époque, ça avait suffit à me dissuader. C'est comme What's up doc ? tourné juste avant. On s'fait la valise, docteur ? A croire que les distributeurs n'avaient jamais vu un Bugs Bunny de leur vie. Je veux bien qu'il y ait une histoire de valise, mais quand même. Qui peut avoir envie d'aller voir des films avec des titres pareils ?

- Surtout avec Ryan O'Neal, ai-je acquiescé vigoureusement en me servant un second verre.

- C'est une erreur. Plus je surmonte mon préjugé sur l'homme de Love story, plus il m'impressionne. Après tout, Kubrick, Edwards, Hill, Mailer et maintenant Bogdanovich. C'est pas si mal. Là il est vraiment impeccable, que ce soit son petit escroc des années 30 en mal de paternité ou sa parodie de Cary Grant en musicologue. Je ne dirais plus de mal de lui et je bois à ça.

Le vin avait bien vieillit au fond de son placard.

- Bogdanovich... a-t'il dit doucement en sirotant son verre. Pourtant, pour des fordiens comme nous, c'est quand même une référence. C'est l'homme qui a tenté de faire parler le maître. Et celui-ci ne l'a pas ménagé. « Je ne vois pas de quoi vous voulez parler ». Mais il a parlé quand même un peu.

Son imitation de John Ford était moyenne mais je n'ai pas vu l'intérêt de lui faire remarquer.

- C'est étrange ces deux films, a-t'il continué. Très référencé, pleins de citations et pourtant, ça fonctionne bien, ce n'est pas agaçant comme chez certains. What's up doc ? C'est complètement hawksien, l'hommage aux comédies de la grande époque avec le couple que tout oppose comme dans L'impossible monsieur bébé. Et puis aussi, comme chez Blake Edwards, il y a toute cette nostalgie du burlesque, les poursuites, les gags physiques et même une tarte à la crème.

- Il y a aussi une dimension parodique sympathique. La poursuite, ai-je poursuivi, c'est San Francisco et Bullitt et les rues en montagnes russes. Le gag de la vitre, c'est un beau moment.

- C'est très construit. Ce qui est bien c'est que le côté virtuose ne plombe pas le film. Et puis le couple O'Neal – Barbra Streisand fonctionne parfaitement. C'est la première fois que je la vois aussi sexy. Et puis Madeleine Khan, c'est l'une des femmes les plus drôles du monde. Et puis, ah ! La parodie de Casablanca...

Il a soupiré et nous a rempli les verres. Le soir commençait déjà à tomber. Une lune pâle apparût au-dessus du marronnier.

- C'est la fin de l'été, a-t'il philosophé. Paper Moon, c'est autre chose. C'est un film plus étrange, un mélange subtil de comédie et de drame. J'avais comme l'impression de personnages à la Capra traversant Les raisins de la colère de Ford. La comédie de cet homme et de cette fillette qui doivent apprendre à être père et fille, enfin plus le père qui doit apprendre à le devenir. Et puis ça se passe dans un arrière plan de dépression, d'Amérique en crise et en noir et blanc, celle de Ford, de Night of the hunter de Laughton, de Welles. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de références à la photographie de l'époque, mais je n'y connais pas grand chose. La première scène, c'est ça, un enterrement qui sert de fond à une rencontre de comédie, un enterrement Fordien filmé par Welles.

- Bogdanovich a aussi écrit sur Welles, ai-je fait remarquer.

- Ca ne m'étonne pas. J'ai eu souvent l'impression que dans ces deux films, Bogdanovich se plaisait à rendre hommage à ses maîtres. On sent son plaisir à se confronter à leurs styles, à leurs fondamentaux. En même temps, il y a une tonalité plus moderne qui donne un côté personnel à l'ensemble. Tiens, au fait j'ai ramassé quelques figues.

Il m'a tendu un plat. J'ai pioché. Il a continué.

- Un peu étrange parfois, cet aspect plus contemporain. Ses personnages, au fond, surtout dans Paper Moon, son un peu ambigus. Lui, c'est quand même un escroc qui arnaque des petites gens inoffensifs. Il profite de leur malheur en faisant croire que leurs défunts ont commandé des bibles de luxe. Personne ne va refuser. Et puis sa fille ne se pose pas de dilemme moral quand à ça. Elle est très délurée, Tatum O'Neal. Je me suis marré quand on la voit fumer au lit. Ce n'est plus quelque chose que l'on montrerait facilement !

- Ca ne m'a pas frappé ce côté des choses, ai-je dit en mâchant mes figues bien mielleuses. Je ne sais pas si c'est parce que je suis jeune père, mais j'ai plus été sensible à leur relation qu'à leurs aventures d'escrocs. Il est peut être un peu pitoyable, mais ça ne rend que plus intéressant son parcours pour accepter sa paternité. D'ailleurs on se demande si c'est quand même bien sa fille.

- Tu as des doutes ?

- Oui, et finalement ce n'est pas important qu'elle le soir biologiquement ou non. Ca m'a fait penser au discours final de Rois et reines de Depleschin. Ce grand discours sur la paternité. Là, Bogdanovich l'illustre. Et jamais il ne tombe dans la pathos. Le plan final, c'est l'alliance du burlesque avec la voiture qui dévale la pente seule et du western avec les paysages sans fin, la route vers l'horizon.

- Et ça boucle avec la photographie sublime de Kovacs. A Kovacs !

Nous avons levé nos verres.

- Tu ne m'as rien dit sur The last Picture Show, ai-je remarqué.

Il a pris un air à la fois penaud et énervé, ce qui n'est pas facile.

C'est un zone 1 et je n'arrive pas à le lire, même avec VLC.

- Dommage. A Peter Bogdanovich, l'un des plus brillants continuateurs du cinéma américain classique.

Nous avons levé nos verres. La nuit était tout à fait tombée.

- Tu restes pour diner ?

Sur DVD Critique

Chez Christophe

Sur DVD Verdict

Photographie : capture DVD Paramount

15:41 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : peter bogdanovich | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

10/09/2008

Véranda

Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai toujours été sensible à un type de scène en particulier. Voici : nous sommes aux Indes au temps joli de la domination anglaise, dans un fort perdu d'Arizona, en plein territoire Apache ou dans une place forte de l'Afrique impénétrable. Il y a un bal ce soir là chez les militaires. Les officiers sont dans leur bel uniforme immaculé, jeunes et virils, éventuellement avec une fine moustache. Les femmes sont belles et pudiques dans leurs robes tourbillonnantes autour d'elles. Il y a une grande véranda, une terrasse ou un patio. La musique est de Max Steiner. A un moment, il l'entraîne à l'extérieur tout en dansant. Dehors, c'est la nuit, il fait sombre mais chaud encore. La lumière est splendide au clair de lune, douce et tamisée, avec des effets de clair obscur. La musique et désormais lointaine et l'on entend les bruits de la nuit exotique. Ils dansent. Demain, il conduira la 7eme de cavalerie ou la brigade légère pour une mission guerrière. Peut être n'en reviendra-t'il pas. Elle y pense, déjà abandonnée dans ses bras, prête au baiser. Demain elle le regardera du haut du rempart partir à la tête de ses hommes. Je sens la douceur du soir et la mélancolie du moment. Ne me cassez pas les pieds avec l'apologie de l'idéologie coloniale et laissez moi plonger dans les yeux d'Olivia DeHaviland ou de Joan Fontaine.

J'aurais juré qu'il y avait une scène comme ça dans Lives of a Bengal lancer (Les trois lanciers du Bengale – 1935) de Henry Hathaway, l'un des films phares de mon enfance. Et bien figurez vous que non ! Quelle frustration. Il y a bien Gary Cooper bondissant et finement moustachu, la fameuse scène des bambous sous les ongles, Franchot Tone toujours classe et la machoire de C Aubrey Smith carrée, il y a bien un méchant à turban, des cornemuses et des explosions, des embuscades et des palais indiens. Mais pas de véranda. Malgré tout « Le presbytère n'a rien perdu de son charme, ni le jardin de son éclat ».

Image : Cinémotions

22:57 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : henry hathaway | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

06/09/2008

Hommages de rentrée

Dans la chaleur du mois d'août, quelques disparitions passées presque inaperçues mais qui nous ramènent, à des degrés divers, à ce qui forme notre histoire personnelle du cinéma.

Isaac Hayes a passé l'arme à gauche. Universellement connu pour le thème du film Shaft, premier gros succès de la blaxploitation en 1971, il signera plusieurs autres bandes originales, contribuant à renouveler le son des films des années 70. Suffisamment marquant pour des réalisateurs de Hong-Kong le pompent sans vergogne pour illustrer leurs histoires de kung fu (One armed boxer de Wang Yu si je me souviens bien). Pas forcément très amateur de ce genre de musique, il reste pour moi le folklorique Duc de New-York dans Escape from New York de John Carpenter. Donc respect.

Don LaFontaine qui vient de disparaitre était la voix des bandes annonces américaines. « In a world... », « In a time... », cette voix chaude, grave et posée nous a ouvert les portes des grands espaces. Connu jusqu'à la caricature, cet homme ne manquait pas d'humour comme le prouve cette bande annonce pour le film The comedian de Jerry Seinfeld dans lequel il se parodie lui-même. Plein d'informations et de liens chez Forgotten Silver, in a blog before time... Donc respect.

Manny Farber et Francis Lacassin sont décédés en août. Manny Farber était un critique de cinéma américain prestigieux, de la génération des James Agee ou Andrew Sarris. Peintre aussi. Je ne crois pas avoir lu un article de lui, mais je l'ai souvent vu cité dans les livres de cinéma, encore tout récemment dans l'ouvrage de McBride sur John Ford. Une référence qui m'était ainsi familière. Je vous invite à lire l'hommage qui lui est rendu via des écrits sur Jean-Luc Godard sur Balloonatic. Lacassin, c'était autre chose. Lui je l'ai lu et, même si je suis un peu jeune pour cela, je sais l'influence qu'il a eu dans la défense d'un cinéma marginalisé dans les années 50 et 60, le cinéma de genre, le fantastique, l'aventure, l'érotisme, la science fiction. Lacassin comme Ado Kyrou ou Jean Boulet, écrivait sur les soucoupes volantes, Dracula, Feuillade ou Tarzan dont il était le spécialiste. Peut être plus connu pour son travail sur la bande-dessinée et de directeur de collection (chez 10/18 c'est lui qui a publié toute l'oeuvre de jack London ou Bouquins), le titre de l'un de ses livres résume son idéal : Pour une contre histoire du cinéma. Donc respect.

Photographie : capture DVD Canal

14:10 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : francis lacassin, manny farber, isaac hayes, don lafontaine | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

05/09/2008

Le retour du Maître

13:53 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : hayao miyazaki | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

03/09/2008

Scène d'ouverture

The long voyage home, captures DVD Warner

11:57 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : john ford | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

02/09/2008

Le long voyage

John Ford était un homme de passions et celle de la mer ne le cédait en rien à celle du cinéma. La légende veut qu'il ait tenté d'embarquer, jeune adolescent, puis que sa mauvaise vue lui ait fermé les portes d'une carrière dans la Marine. Ce n'était pas cela qui allait l'arrêter et Ford a construit sa carrière de marin à sa façon, jusqu'à obtenir un grade équivalent à amiral (ne m'en demandez pas plus, je ne suis pas un expert en ces matières). En juin 1934, devenu un metteur en scène reconnu et fortuné, il achète un ketch de 32 mètre, le Faith qu'il rebaptise l'Araner en hommage aux îles d'Aran. Ce sera son second foyer, sa base opérationnelle et son refuge. Il met le bateau à la disposition de la Marine et effectue des missions de reconnaissance et d'espionnage avant l'entrée en guerre des États Unis fin 1941. C'est sur l'Araner qu'il prépare certains de ses films, recevant scénaristes et acteurs. C'est sur l'Araner qu'il fait lire à John Wayne l'histoire de Stagecoach (La chevauchée fantastique) en 1937 et qu'il lui propose de façon détournée de tenir le rôle qui en fera une star. C'est sur l'Araner qu'il part en croisière après les tournages, se détendre et picoler avec ses amis, laissant ses films aux mains des monteurs, confiant en sa technique de tournage qui ne laisse que peu de latitude aux producteurs pour tripoter ses oeuvres. John Ford ne tourne que le strict nécessaire. C'est l'Araner, enfin, qu'il filme avec tendresse sous le soleil du Pacifique dans Donovan's reef (La taverne de l'irlandais) en 1963, l'un de ses derniers films.

La mer, la mer toujours recommencée, est au coeur de son oeuvre. Men without women (1930), Submarine patrol (Patrouille en mer – 1938), They where expandable (Les sacrifiés – 1945), Eagle has wings (L'aigle vole au soleil – 1957), Mr Roberts (Permission jusqu'à l'aube – 1955), j'en oublie sûrement. Le plus beau, le plus intense, le plus personnel aussi sans doute est The long voyage home (Les hommes de la mer), tourné en 1940 à partir de quatre pièces du dramaturge irlandais Eugene O'Neill. La séquence d'ouverture est franchement étonnante chez Ford, outre le tour de force narratif et technique. Le second plan nous montre plusieurs femmes langoureusement adossées à des palmiers, sur le rivage d'une île du Pacifique. Celle au premier plan fume doucement tout en se caressant l'épaule. La lumière du soir scintille et l'image dégage une sensualité directe rare chez un cinéaste d'ordinaire pudique. Au loin, le cargo Glencairn est mouillé dans la baie et son équipage ressent les présences féminines. Yank (Ward Bond) fait des ronds de fumée, Ole (John Wayne juvénile juste après Stagecoach) s'approche et ses mouvements sont presque dansés. Il se retire, un autre marin arrive. Leurs gestes et leurs regards disent leur désir. On ressent la chaleur et la langueur. Bientôt les femmes monteront à bord avec des fruits et de l'alcool. Il n'y aura quasiment aucune parole. Juste des sons, des images et le sens qu'elles prennent l'une derrière l'autre. Ce que j'appelle du pur cinéma.

Si j'aime autant celui de John Ford, c'est pour des séquences comme celle-ci, pour un film comme celui-ci. Difficile de ne pas citer tous les autres moments du film, ces morceaux de la vie de l'équipage du Glencairn, les actes et les rêves de ces hommes embarqués en mer, allant de port en port, parcourant le globe avec l'espoir de mettre un jour pied à terre, pour de bon, pour toujours, comme Ole, le suédois qui ne pense qu'à s'acheter une ferme et retourner voir sa mère. Mais ces hommes qui restent ballottés par les vagues du destin, flambent leur payes en beuveries et remontent au matin sur le pont du cargo, résignés jusqu'à la fin du prochain voyage, incapables secrètement de renoncer à la chaleur de leur camaraderie vraie, à cette vie errante et libre. Pour raconter leur histoire, pour nous faire partager cette vie, Ford crée un poème visuel dont chaque image est composée comme si elle était la plus importante du film. Il y a la fuite de Smitty sur les docks de New-York, la tempête, la mort de Yank, le transport de dynamite vers l'Angleterre en guerre, le danger, la monotonie de la vie en cabine, l'homme que l'on croit vendu aux nazis, Ole que l'on finit par mettre sur un bateau pour chez lui, et la scène finale, l'une des plus bouleversante de Ford, jusqu'à celle de The searchers (La prisonnière du désert) 16 ans plus tard.

The long voyage home a été tourné au coeur du premier âge d'or de Ford, entre Grapes of Wrath (Les raisins de la colère) tourné aussi en 1940 et Tobacco Road (La route du tabac) adaptation du roman d'Erskine Caldwell. A l'époque, entre 1938 et 1941, Ford fait quasiment un film tous les six mois et donne quelques unes de ses oeuvres majeures. Comme si la somme d'expériences et de créativité accumulée depuis 1917 et ses débuts donnait d'un coup toute sa mesure. The long voyage home est le plus atypique, parce qu'il retrouve les conditions particulières de production de The informer (Le mouchard) tourné en 1935 : petite production indépendante (avec son associé Walter Wanger) au coeur du système, petit budget, sujet « irlandais » qui le touche particulièrement, maximum de liberté et collaborateurs fidèles ayant la plus haute idée de leur art. C'est Dudley Nichols qui signe l'adaptation des pièces de O'Neill. On a pu reprocher à Nichols d'avoir entraîné Ford dans l'impasse artistique de The fugitive (Dieu est mort - 1947), mais il aura contribué plus que d'autres à faire accepter à Ford sa part d'artiste sensible en collaborant sur The informer, Steamboat round the bend, ou encore Stagecoach, jalons essentiels de l'oeuvre fordienne. A la photographie, on retrouve le grand chef opérateur qu'était Gregg Toland qui signera l'année suivante les images de Citizen Kane d'Orson Welles. Son travail ici est largement équivalent tant chaque plan est composé avec soin, tant la lumière est travaillée avec amour, tant on sent régner la liberté de création. Ford explique qu'ils se sont plu à briser certaines règles, comme filmer directement une source lumineuse, comme balancer des paquets d'eau sur l'objectif, comme toutes les expérimentations sur la profondeur de champ. Toutes choses qui relativisent sérieusement le côté « novateur » du film de Welles, malgré toute l'admiration que j'ai pour lui. La partition de Richard Hageman, compositeur peu connu mais essentiel chez Ford, développe un thème nostalgique de toute beauté, réservant la part belle aux musiques populaires qui plaisaient tant au réalisateur (Irish washerwoman, When Irish Eyes Are Smiling, Blow the man down). Du côté des acteurs, c'est le festival. La Ford stock company est quasiment au complet. Barry Fitzgerald y compose une nouvelle fois un petit personnage excité et attachant, Cocky, Arthur Shield donne une touche de douceur mélancolique à Donkeyman, Thomas Mitchell apporte à Drisck le côté jovial et bourru que j'avais aimé dans le rôle du docteur alcoolique de Stagecoach, John Qualen, petit homme au nez pointu, est Axel Swanson ou la fragilité, Ward Bond est Yank, la solidité, sentiment sur lequel joue Ford lors de la si belle scène de sa mort. Et puis il y a John Wayne, étonnant dans un rôle qui se fond dans la tapisserie du groupe, jeune, naïf, il n'est pas le « big guy », le chef, et ne se bat presque pas. Wayne avait appris l'accent suédois avec sa compagne du moment et sa composition de Ole reste l'une de ses plus originale. Dans cet univers d'hommes, il faut noter la prestation sensible de Mildred Natwick qui jouait pour Ford son premier rôle. Il y en aura bien d'autres. Ici, elle est une prostituée au grand coeur et a un joli moment avec Wayne. Les habitués reconnaîtront aussi les visages de Jack Pennick et de Danny Bozague. Ian Hunter enfin, joue un personnage décalé par rapport au groupe, Smitty, et comme par hasard, il ne fait pas partie de la « famille ». Ce qui ne veut pas dire que ça se soit mal passé avec le réalisateur, cela donne juste une indication sur la façon dont Ford pouvait faire fonctionner une distribution.

The long voyage home est donc un film emminement fordien, atteignant à cet équilibre rare et délicat entre émotion, ambition artistique et simplicité. Du même registre que Young Mr Lincoln (Vers sa destinée - 1939) ou Wagonmasters (Le convoi des braves- 1950). Ford nous fait pénétrer de l'intérieur la vie de ces marins, sans jamais donner le pas à tel ou tel. Il filme un groupe, une famille comme il en a le secret, et nous amène à en faire partie, en compagnie d'hommes de chair et de sang qui existent bien au delà du film. Il y exprime un humanisme lucide, parfois amer mais bienveillant quand même. A un moment, Smitty est soupçonné d'être un agent nazi et de faire des signaux pour les sous-marins qui torpillent les cargos. C'est effectivement un homme qui porte un secret et ses compagnons cherchent à le démasquer. Ils manquent de le lyncher, comme la foule dans Young Mr Lincoln. Dans la plupart des cas, on aurait montré le meurtre, la honte éventuelle et associé un discours sur la sombre nature humaine. Pas chez Ford. Le secret de Smitty est révélé mais comme Lincoln faisait entendre raison aux lyncheurs, les marins du Glencairn sont capables de comprendre, de penser et d'apprendre. Et Ford filme la honte, certes, mais aussi la réconciliation. Et la Loi qui l'emporte sur le Chaos. C'est cela, l'humanisme de Ford. A la fin du film, Ole a été mis par ses compagnons dans un bateau en route pour son pays natal et sa ferme. Sur le pont du Glencairn, Donkeyman voit revenir ses camarades, le pas lourd, leur destin de marins errants pesant sur les épaules. Cocky arrive entre deux policiers. Chacun sait ce que l'autre ressent. Pas un mot jusqu'à ce que Donkeyman remarque l'absence de Drisck. En sauvant la mise à Ole, celui-ci a été assommé, et embarqué de force dans un autre cargo. « He is gone » lance avec rage Swanson, « Il est partit », la même expression qu'il avait utilisée lors de la mort de Yank. Ce que Swanson ne sait pas, c'est que Donkeyman tient le journal du matin qui indique que le cargo de Drisck a été torpillé. Pas de survivant. Mourir, partir, quitter le groupe, c'est pareil. Donkeyman jette le journal à l'eau sur les accents tristes de la musique de Hageman. Le Glencairn va repartir. Mais il ne faudrait pas rester sur le sort heureux de Ole, ni sur celui tragique de Drisck. The long voyage home nous laisse sur le sentiment amer et doux du destin sans cesse recommencé des hommes de la mer.

Chez Christophe

Sur Wikipedia

Par Damien Canon (en anglais)

Un extrait

Perspective fordienne sur Six martinis

Photographies : capture DVD Warner et site Carteles

09:30 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : john ford | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

01/09/2008

Profondeur de champ

De haut en bas : The long Voyage home (Les hommes de la mer - 1940) de John Ford ; Il figlio di Spartacus (Le fils de Spartacus - 1963) de Sergio Corbucci et Paper Moon (La barbe à papa - 1973) de Peter Bogdanovich. Captures DVD Warner, Opening et Paramount.

11:45 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : john ford, sergio corbucci, peter bogdanovich | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

31/08/2008

Corbucci à l'antique

Un cavalier qui surgit hors de la nuit

Cours vers l'aventure au galop

Son nom, il le signe à la point de l'épée,

D'un « S » qui veut dire Spartacus !

Chanteront-t'on assez la louange aux cinéastes populaires italiens et à leur imagination débridée ? La caméra ferme, ils n'ont jamais reculé aux croisements les plus baroques, élargissant sans cesse l'espace d'un cinéma ludique. Un espace où Zorro rencontre Maciste, Sartana croise Django et Samson fait équipe avec Ulysse et Hercule. Bien sûr, on objectera qu'il y a beaucoup de déchet là-dedans. On aura pas tort, nombre de ces greffes ont été rejetées, monstrueuses. Mais l'acharnement et l'absence de scrupules ont permis aux meilleurs de ces réalisateurs de créer des formes ô combien excitantes.

Il figlio di Spartacus (Le fils de Spartacus) est ainsi confié à Sergio Corbucci en 1963 pour se glisser dans la vague de succès du Spartacus de Stanley Kubrick. Très à l'aise, Corbucci reprend tout simplement le film de Kubrick là où celui-ci l'a terminé. Spartacus a été vaincu et, au milieu des esclaves crucifiés, passe à cheval le centurion Randus. Comme c'est le héros, il compatit. Fidèle de César, il est envoyé par celui-ci pour voir ce que trafique le consul Crassus. En route, il fait naufrage, échoue sur une côté désertique, est fait prisonnier et emmené comme esclave. Comme c'est le héros, il prend conscience. Puis il est reconnu, deux fois. Un esclave, au médaillon que Randus porte autour du cou (coup classique), voit en lui le fils du gladiateur révolté, destiné à les libérer. De leur côté, les romains le reconnaissent comme l'envoyé de César et le rétablissent dans ses fonctions. Le voici donc à la cour de Crassus, écartelé entre ses deux identités. Pour résoudre le problème et débusquer le tyran, Randus devient donc un Zorro antique, centurion débonnaire le jour et vengeur masqué la nuit. Et Corbucci de puiser largement dans la mythologie du « renard » mexicain pour nourrir son peplum. Et c'est ainsi que le fils de Spartacus, car c'est bien lui, signe se exploits d'un « S » élégant tracé au glaive.

Je vous passe les détails d'une intrigue classique. Le film est superbe. Tant sur le plan du rythme que sur celui du style, ce style qui fait la différence entre un Corbucci, un Sollima, un Baldi, et les légions de faiseurs nonchalants. Ici, Corbucci a eu les moyens. Tournage en Égypte, décors et figuration imposante à l'échelle italienne, l'écran en cinémascope est bien rempli. Corbucci met en scène, comme il le fera dans ses westerns, un héros naviguant entre deux camps tout en cherchant un accomplissement personnel. Un objectif quelque peu obsessionnel, lié à une perte (La femme de Django, la voix de Silence, le père ici) et que seule la vengeance peu apaiser. Ce peplum est néanmoins bien peu sombre au regard des films à suivre, et l'on pourra s'amuser aux quelques détails sadiques qui le parsème sans que cela nuise à la tonalité positive de l'ensemble. Ce qui réjouit le plus, ce sont les images qui jouent avec la profondeur de champ comme chez Orson Welles (mais si), franchement étonnantes dans le cadre d'une production délibérément commerciale. La photographie est par ailleurs signée Enzo Barboni qui passera plus tard à la mise en scène sous le nom de E.B. Clucher et connaîtra la gloire avec les deux films de Trinita. On pourra penser qu'il a plus de classe comme chef opérateur, signant plusieurs films avec Corbucci dont Django et I crudeli, et avec Ferdinando Baldi dont Texas Addio. Il soigne les ambiances, jouant joliment avec les rouges antiques et les ocres du désert. Côté rythme, c'est Ruggero Mastroianni, un des très grand monteurs italiens (Rosi, Fellini, Visconti...) qui assemble les péripéties sans un temps mort sur une partition de Piero Picioni qui ne donne pas mal à la tête tout en respectant les canons du genre. Devant la caméra, Corbucci bénéficie de la présence du véritable dieu du peplum avec Steve Reeves dans sa dernière prestation pour le genre. Son indéniable charisme et sa non moins indéniable beauté rendent négligeable ses limites en tant qu'acteur. Il a un charme fou et cela suffit. A ses côtés, une autre icône du genre, Gianna Maria Canale dont la beauté m'inspire de grands soupirs mais pas de phrase à la hauteur. Canale qui touchait, elle aussi, à la fin de sa carrière. Je me suis alors fait la réflexion que Il figlio di Spartacus était comme le bouquet final d'un genre bientôt supplanté par le western, un adieu plein d'élégance et de fougue à tout un univers. Ceux qui vont mourir vous saluent.

Le DVD

Photographies : Stevereeves.com et Jacques' movie stills

00:12 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (9) | Tags : sergio corbucci, peplum | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

30/08/2008

Bientôt sur vos écrans

Il figlio di Spartacus (Le fils de Spartacus - 1963), peplum grand style de Sergio Corbucci. Affiches sources Carteles.

09:31 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : peplum, sergio corbucci | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

27/08/2008

Ford mercenaire

Le système des studios, à Hollywood comme à Hong-Kong ou Rome avait du bon en cela qu'il permettait aux metteurs en scène d'enchaîner les films dans un environnement créatif, infrastructures, auteurs, acteurs et techniciens sous contrat, d'une grande disponibilité. John Ford n'aurait sans doute pas eu une carrière aussi riche s'il n'avait évolué dans ce système avec une relative aisance. Bien sûr, il y avait un prix à payer et on pourra trouver ce prix élevé. Certains ne l'on jamais accepté.

Four men and a prayer (Quatre hommes et une prière), tourné par Ford en 1938 est un bel exemple de ce prix. En l'occurrence, ce film d'aventures exotiques fait pour la 20th Century Fox de Darryl F. Zanuck faisait partie des conditions mises par le studio à Young Mr Lincoln (Vers sa destinée) puis Grapes of wrath (Les raisins de la colère). Dans les années 30, Ford se cherche un peu. Quoique devenu un metteur en scène respecté, il enchaîne les expériences avec divers studios (Goldwyn, RKO, Fox) tout en visant toujours plus d'indépendance. Il alterne productions d'envergure dans des genres très divers et films plus modestes dans lesquels, plus autonome, il développe son style propre. C'est dans cette catégorie que l'on peu placer la trilogie avec Will Rogers et The informer (Le mouchard) qui lui vaudra, Dieu existerait donc, son premier oscar. Il aura sans doute fallu ces dix années d'expériences, de combats, d'échecs, de recherche, de ruses et de succès pour aboutir à ce premier âge d'or entre 1939 et 1941 qui le voit passer d'un grand film à un autre avec une aisance belle à pleurer.

Mais nous n'en sommes pas là. Four men and a prayer est un film méprisé dans sa carrière, Ford lui-même n'ayant rien eu à en dire sinon qu'il n'aimait rien dedans. Peu connu donc et, il faut bien le dire, n'ayant rien d'une perle rare. Pourtant, l'amateur acharné se fera un devoir de l'aborder par le bon bout de la raison et de rechercher les touches fordiennes éparses. Ce faisant, il aura le plaisir de découvrir un film distrayant, un peu vieillot mais sans plus, finalement agréable et pas indigne quoique mineur.

L'histoire. Oui, l'histoire à laquelle participa, sans doute du bout de la machine à écrire William Faulkner. Quatre hommes, quatre frères, et une prière donc, celle faite à la mémoire de leur père injustement condamné puis assassiné. Un serment plutôt, laver l'honneur familial et débusquer les coupables. Pourquoi pas ? Nous sommes dans le genre balisé des aventures exotiques d'avant guerre. Costumes blancs toujours impeccables, casques coloniaux, Indes, Égypte et Amérique du Sud d'opérette. Un univers entre Indiana Jones, les lanciers du Bengale et Tintin. Avec en prime une belle héroïne, piquante Loretta Young, qui traîne ses robes vaporeuses de comédie musicale aux quatre coins de la planète, entre massacre à la mitrailleuse et croisière sur l'Amazone. Tout est dit. L'histoire est abracadabrante et relâchée. Pas intéressé, Ford ne cherche pas, comme aurait pu le faire Hitchcock, à s'amuser avec et à bâtir de grandes scènes à coup de style. Le film manque cruellement de tension, de suspense, du souffle de l'aventure telle qu'on la trouve chez Hathaway ou Stevens pour rester dans le genre. Il manque aussi de personnalités fortes. La distribution des quatre frères est bancale. Georges Sanders est sous employé, Richard Greene et William Henry sont sans relief. Reste David Niven, moustache frémissante, qui apporte un peu de fantaisie dans le tout. Signe d'intérêt qui ne trompe pas, c'est lui qui sera la tête de turc de Ford durant le tournage. C'est donc Loretta Young qui emporte le morceau avec Miss Lynn Cherrington, héroïne assez moderne, déterminée et sensuelle.