07/04/2006

Autres chroniques (modifié le 29 avril)

17:55 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (3) | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

05/04/2006

Sommeil et cinéma

Longtemps, je n'ai pas compris que l'on puisse s'endormir au cinéma. Cela me semblait le fait de personnes qui ne l'envisageaient que comme simple distraction. Je me souviens d'un ami qui s'endormait systématiquement 10 minutes après le début de la séance pour se réveiller 10 minutes avant la fin. Sur le chemin du retour, il me disait souvent qu'il avait trouvé le film «génial». Je pensais avec compassion qu'il devait souffrir d'une maladie de langueur. Même quand je voulais dormir dans une salle, je n'y arrivais pas. Pour le Parsifal de Hans Jürgen Syberberg qui m'avait profondément ennuyé (et qui est très long), rien à faire. Pareil pour mon premier festival de Cannes. J'avais dû voir six films de suite et j'ai cherché une séance qui me permettrait de me reposer un peu. Je suis allé voir Une Caste Criminelle de Yolande Zauberman, rien à faire non plus, l'attrait du film restait le plus fort.

Finalement, je ne sais pas si c'est l'effet de l'âge ou du travail (dangereux, ça), mais cela a finit par m'arriver. Je me suis sentit partir sur un film de Wim Wenders. Je ne me souviens plus duquel. Panique. Efforts désespérés. Rien à faire, cette fois, je me suis bel et bien endormi. Et cela a continué. Je me suis endormi à plusieurs Wenders de suite (il y avait un cycle), et puis à d'autres films. Petit à petit, je me suis rendu compte que cela n'avait rien à voir avec la qualité du film, même si je ne me suis jamais endormi à un film de John Ford, même Dieu est Mort. J'ai appris aussi qu'il vaut mieux ne pas lutter. Au début, on culpabilise, alors on lutte. On garde désespérément un oeil ouvert, pensant reposer l'autre. Bientôt, les deux yeux brûlent, la tête bascule brusquement. On sursaute. On chope des maux de tête et finalement, on perd tout le film.

Aujourd'hui, je sais que le mieux, c'est de se laisser aller. Généralement, on ne s'assoupit qu'un petit quart d'heure et on se réveille avec une attention régénérée et le film n'en pâtit pas trop. Mieux, j'ai eu des expériences intéressantes à voir un film dans un état de forte fatigue. In The Mood For Love, par exemple, a été présenté à Cannes le dernier jour et je l'ai vu à la séance du matin, épuisé par dix jours intenses. Le film m'a éblouit. A ce stade, on le perçoit de façon purement instinctive, en abandonnant tout réflexe intellectuel et la beauté de l'oeuvre vous submerge. C'est agréable.

Tout cela pour arriver à Hou Hsiao Hsien. Je me suis endormi à tous ses films. La Cité des Douleurs, que j'avais trouvé passionnant mais j'avais à l'époque du mal à m'y retrouver avec les acteurs. Les Fleurs de Shanghai, le plus beau, qui m'a donné une émotion esthétique comparable à celle du film de Wong Kar-wai. Millénium Mambo qui n'a beaucoup déçu, étant complètement réfractaire aux musiques électroniques modernes. Et puis, il y a eu le dernier, Three Times, et là, j'ai très bien tenu le coup. Je craignais de piquer du nez et puis non. Le film m'a séduit, normalement, lui qui résume d'une certaine façon avec ses trois histoires, les trois films que je connaissais déjà. La troisième partie, proche de Millénium Mambo, m'a même semblé agréable quoique je la trouve la plus faible des trois. Voilà, j'étais tellement content d'avoir rompu la « malédiction du sommeil » que cela m'a inspiré ce petit texte que je dédie à cet homme qui s'était endormi à une séance de Lawrence d'Arabie et que nous avons dû réveiller à la sortie. Sinon, il y serait encore.

06:40 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (2) | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

26/02/2006

Revues, nostalgie, etc.

Ce qui m'épate toujours chez Flickhead, c'est l'intérêt et le curiosité érudite de ces américains pour le cinéma français. C'est ainsi qu'ils ont repéré un site extraordinaire qui compile les couvertures des plus fameuse revues de la patrie de la théorie des auteurs. Remontant la piste, je suis tombé sur le blog Agence Eureka que vous devez visiter puis ces pages personnelles qui compilent des romans photos tirés de films dont les légendaires séries Western aventures, UFO ou Star Ciné Colt. Cela vaut le détour. En prime j'ai découvert ce dessin publicitaire de Siné pour Positif que je ne résiste pas à l'envie de vous faire partager. Noter, pour les accros aux caricatures, le crucifix dans la poubelle. Blasphème !

23:05 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (4) | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

21/02/2006

Un brûlot anti-Sarkozy en prime-time sur TF1

Une scène : Anderton (Tom Cruise), en fuite, traqué, entre dans un grand magasin de fringues. Repéré par un détecteur biométrique, il entend des voix venues de nulle part l'interpeller par son nom et lui proposer de nouveaux achats. Minority Report, c'est le rêve du publicitaire et du policier sous la forme d'un cauchemar pour l'individu. Un monde imaginé par l'écrivain Philip K. Dick, grand maître de la paranoïa et des univers parallèles. Un monde où tous les êtres sont fichés, tracés, suivis jusqu'au plus profond de leurs pensées, puisque l'on a inventé un moyen pour détecter les criminels avant qu'ils ne commettent leur crime. Un système au service d'une ambition de pouvoir. Un fantasme de ministre de l'intérieur obsédé par la tolérance zéro et pour lequel la sécurité, érigée en absolu, justifie tous les renoncements aux libertés individuelles. Difficile pour moi de ne pas rapprocher cette « prison » où sont enfermés les criminels en puissance réduits à l'état de légumes dans des containers et la récente affaire de ces prisonniers bien réels qui ont demandé le rétablissement de la peine de mort plutôt que la mort lente dans leurs quartiers de haute sécurité. Difficile à ne pas penser à ce geste de parents d'élèves détruisant des bornes biométriques à l'entrée de la cantine de l'école de leurs enfants en voyant les possibilités de ces charmantes technologies décrites dans le film et, plus terrible encore, la terrible indifférence de ceux qui se sont habitués et vaquent comme les zombies de Romero entre autoroutes et centre commerciaux. Pour secouer cette accoutumance, il faudra à Anderton s'arracher les yeux pour y voir clair de nouveau et faire, comme souvent chez Spielberg, un choix entre pulsion de mort (la vengeance envers l'homme qu'il soupçonne d'avoir tué son fils) et pulsion de vie (Accepter la loi, faire le deuil, vivre quand même). Qu'un tel film soit diffusé ainsi sur une chaîne de télévision qui se vante de son travail de lavage de cerveaux disponibles m'apparaît d'une douce ironie. Mais qui le voit ?

Photographie © UFD

23:20 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : steven spielberg | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

10/02/2006

Traces

Que recherche-t'on à revenir sur les lieux de tournage de tel ou tel film ? "Location" comme disent les anglo-saxon, un endroit que l'on loue pour quelques jours, quelques heures, pour l'inscrire, peut être, dans l'éternité. A voir cet endroit qui n'a plus de cadre, évoque-t'on le souvenir d'une action qui n'a jamais eu lieu ou bien le souvenir de la réunion des artistes et de l'équipe technique ? Sur ces fortes considérations philosophiques pour fin de semaine, je vous invite à découvrir Vertigo then and now, voyage entre le San Francisco du film de Hitchcock en 1958 et celui de 2003. Sur les traces de Scottie...

16:05 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : alfred hitchcock, photographie | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

06/02/2006

Troisième couche

Suite et fin (provisoire ?) de mes échanges et recherches autour du Munich de Spielberg. Discussion passionnante ouverte par une note virulente sur Cinématique, remarquablement bien écrite, et qui m'a amené à réfléchir sur la scène de montage parallèle entre Avner faisant l'amour avec sa femme et les images reconstituées de l'épilogue sanglant de la prise d'otages. Cette scène pose de nombreux problèmes, y compris chez les défenseurs du film. Elle fait partie, pour moi, de ces scènes ou Spielberg cherche à repousser les limites de son cinéma comme dans la très controversée scène de la douche de La Liste de Schindler. En suivant la discussion, vous connaîtrez la conclusion que j'en ai tirée. Qui vaut ce qu'elle vaut.

Sinon, j'ai découvert un site étonnant, The Electronic Intifada. Site en anglais, Electronic Intifada est une publication en ligne autour du conflit israélo-palestinien, de l'occupation des territoires et de la question palestinienne sous les angles économiques, politiques, juridique et humain, avec une section culturelle fournie, notamment de nombreuses chroniques de films palestiniens. J'étais donc très curieux de connaître leur point de vue sur Munich. C'est ICI et LA. Dans la foulée, j'ai appris que Paradise Now serait le premier film palestinien sélectionné aux oscars pour le meilleur film étranger. Bonne lecture.

07:45 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (4) | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

28/01/2006

Comment être Spielberguien ?

Entre 1939 et 1940, John Ford, devenu producteur et aussi à l'aise que possible dans le système des studios hollywodiens enchaîne Vers Sa destinée, La Chevauchée Fantastique, Sur La Piste des Mohawks, Les Raisins de la Colère et The Long Voyage Home. On retrouve le même genre de périodes fastes chez Hawks, Kurosawa, Truffaut ou Fellini. Avoir du talent et les moyens de l'exprimer permet d'atteindre la plénitude de son art. Ce n'est pas un absolu mais il n'y a rien de pire pour un cinéaste que de ne pas tourner. Or Spielberg tourne, très régulièrement, et depuis dix ans multiplie les projets audacieux, construisant une oeuvre qui explore son pays, son histoire et quelque chose de son humanité. A Cette oeuvre aujourd'hui, cette oeuvre encore inachevée, il me semble n'y avoir qu'une seule comparaison possible, celle de John Ford.

Je cherchais un signe et Munich me l'a donné. Lorsque le poète palestinien, celui du premier assassinat, est filé à Rome, il entre dans une crémerie acheter du lait. Il y a une télévision au mur et elle diffuse L'Homme Qui Tua Liberty Valance. Il ne pouvait y avoir de message plus clair. Ce film de Ford est un film sur le mensonge et le meurtre comme principes fondateurs d'un pays. C'est aussi le film d'un homme rongé de culpabilité pour y avoir recouru dans le but de faire accepter ses idées, un film sur l'amertume et la stérilité qui en ont découlé. C'est un film sombre, une ambiance de film noir et une façon de mettre en perspective la violence de Valance (Lee Marvin à la limite de la caricature) et celle de Tom Doniphon, joué par John Wayne, que celui-ci exerce tout en se rendant compte qu'elle va le détruire.

Que nous montre Spielberg dans Munich ? Des terroristes palestiniens abattant des otages israéliens, oui, mais pas seulement. Il nous montre l'équipe de tueurs israéliens traquant et éliminant les responsables de la prise d'otage à coup de bombes et de fusillades, une tueuse éliminant l'un des membres de l'équipe de tueurs, les mêmes retrouvant sa trace et l'éliminant d'une sale façon, des raids de représailles, des lettres piégées, des agents doubles et triples, de la raison d'état et un état généralisé de déraison. Je n'ai pas encore lu que l'on ait relevé combien le raid israélien au Liban ressemblait à la reconstitution de la prise d'otages. Et pourtant, ce sont les mêmes arrivées furtives, les mêmes armes que l'on épaule, les mêmes portes que l'on enfonce, les mêmes visages d'hommes tirés de leur lit et abattus sur place, la même sale guerre sans prisonniers, les mêmes justifications. Spielberg filme la peur, les visages ravagés d'angoisse et de haine. « C'est ma terre », « il faut le faire », « j'ai pris ma décision », « tue-les », « tuez-les ». Il montre les mêmes certitudes d'avoir raison, les mêmes fronts butés, la même absence de scrupules, les mêmes moyens pour une même fin. Il filme ce qui tue le Proche Orient depuis le commencement, les cadavres que l'on se renvoie à la figure et qui justifient toujours de nouveaux cadavres. Le refus de l'autre. Et à travers le personnage d'Avner joué par Eric Bana, il pointe la seule possibilité de sortir de cette spirale sans fin : douter. Il pointe aussi, ce qui fait de Munich un film assez sombre, l'effet destructeur de cette spirale sur l'homme : la paranoïa totale. Très belle scène d'Avner qui rentre dans sa chambre, la pense forcée et démoli son mobilier, se souvenant de tous les pièges dont il s'est servi sur d'autres, pour finir par dormir, halluciné, dans son placard. Munich poursuit ici le discours initié dans Minority Report, discours sur une société tellement obsédé par le crime qu'elle abdique toute liberté individuelle pour un traçage de l'individu jusqu'à condamner à la vie végétative ceux qui commettrons un crime dans le futur. Car bien sûr Spielberg s'adresse en priorité aux américains. La traque vengeresse du groupe israélien renvoie à la « croisade du Bien » initiée par G.W.Bush. Son inanité est signifiée par l'ultime plan sur les tours du World Trade Center. Aux discours plein de certitudes du supérieur d'Avner, Spielberg rappelle que, plus de vingt ans après, rien n'a été réglé. Que c'est encore pire. Parce que dans les années 70, New-York est encore un refuge.

Revenons à Ford. Les deux films ont en commun de réfléchir sur les rapports entre une nation, son affirmation (ou son existence), et la violence qui est nécessaire à cette affirmation. Réflexion également sur l'effet de cette violence sur les individus et le besoin absolu de dépasser cette violence pour construire un futur. Cette image du futur se décline chez Spielberg par les nombreuses présences d'enfants, israéliens, américains, palestiniens, français. Des enfants hélas déjà prêts à la guerre mais qui peuvent espérer la paix. Chez Ford, mais c'est un homme d'avant le Vietnam, ce futur, ce sont la mise en place des dispositifs démocratiques, de la civilisation qui balaie la violence du vieil ouest. L'oeuvre de Ford, c'est l'épopée de l'Amérique avec, de plus en plus aiguës avec le temps, les contradictions qui vont avec. Et un fondamental : la communauté. L'oeuvre de Spielberg, c'est la communication entre les êtres avec, de plus en plus aiguës avec le temps, les difficultés qui vont avec. Et un fondamental : la famille. Et celle-ci, dès Duel, est souvent en crise ou dispersée. L'armée, la police, les scientifiques, les corps constitués sont le plus souvent des menaces. Spielberg a un petit fond anar. C'est un cinéaste d'après le Vietnam (et Kennedy, Matin Luther King, le Watergate, le Chili...) pour lequel les contradictions que Ford essaye de résoudre sont intenables.

Comme lui, Spielberg a exploré les différentes époques de la courte histoire de son pays. Comme Ford, il convoque les pères fondateurs (le discours de Lincoln dans Saving Private Ryan par exemple). Il cherche dans le passé une façon de lire le présent et des pistes pour le futur. Il y a le même désir, le même enthousiasme, la même fièvre à embrasser cette histoire courte et intense pour en faire la matière vive de leurs films et tenter de lire le monde. Spielberg n'est pas un historien, pas un documentariste, Munich est « inspiré de faits réels » comme Le Massacre de Fort Apache est inspiré de Little Big Horn. Munich est un thriller comme La Chevauchée Fantastique est un western mais ce sont tous les deux des portraits de l'Amérique au moment de leur tournage. Ce ne sont pas des films politiques mais ils sont éminemment politiques. Ce ne sont pas des films idéologiques, mais qui portent un regard sur une idéologie, ils sont profondément humanistes. Et si certains trouvent Munich trop basique, il faut rappeler que les Palestiniens viennent de voter pour le Hamas après que les américains aient réélu Bush et que les israéliens aient élu Sharon, qu'un diplomate israélien a critiqué le film au motif que les agents du Mossad n'avaient pas d'états d'âme tandis que le dernier survivant du commando palestinien de Munich disait ne rien regretter. Le doute, ce n'est pas gagné.

Un dernier point concernant les critiques, très localisées, sur le côté folklorique de la vision «à la Spielberg» de la France. Il suffit de revoir L'Affaire Ben Barka de Serge le Péron ou cet excellent téléfilm sur le SAC pour voir ce dont nous avons été capables en matière de groupes parallèles, coups tordus et manipulations en tout genre. Malgré le plan insistant sur la tour Eiffel, le Paris 70' de Spielberg est cent fois plus convainquant que celui 60' de le Peron.

23:10 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (17) | Tags : Steven Spielberg, théorie | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

25/01/2006

Coquille

J'avais envie de parler de Munich avant sa sortie, avant de le voir, histoire d'expliquer comment je l'attendais et ce que j'en attendais : un chapitre de plus à son portrait de l'Amérique contemporaine après Minority Report (la paranoïa sécuritaire qui mène le flicage généralisé des individus jusqu'à à vouloir anticiper les crimes) et La Guerre des Mondes (la peur de la destruction par la guerre totale sur le territoire même des USA). Munich est potentiellement une réflexion sur la notion de riposte, notion qui mène la politique américaine actuelle non seulement vis à vis du terrorisme mais aussi sur le plan diplomatique et économique. Bon, je n'ai pas eu le temps mais j'y reviendrais.

Néanmoins, je suis tombé sur la critique négative du journal le Parisien qui titre sur une page : « Spielberg a raté son pari ». Et je ne peux pas ne pas relever. Outre que l'auteur en est encore à s'interroger sur le pourquoi du projet (à croire que c'est le premier film du réalisateur qu'elle voit), elle qualifie Spielberg de « réalisateur de la Guerre des Etoiles ». Quel sérieux, madame ! Quelle connaissance du cinéma ! Et quand je pense qu'elle est payée pour ça.

11:26 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (1) | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

23/01/2006

Nous sommes tous des Tanuki

Pompoko est un conte écologique, c'est une fable philosophique, c'est un film fantastique, un concentré d'humour, un drame parfois poignant, c'est un film de respect et de nostalgie, c'est un film actuel, c'est une histoire d'amour et d'aventure, c'est un récit choral, une comédie musicale, une féerie, un enchantement. Pompoko est un film bien membré. Pompoko est un film d'animation de Isao Takahata dont j'ai compilé des éléments biographiques ci dessous.

Pompoko, c'est le bruit que fait le ventre des Tanuki quand ils tapent dessus pour faire de la musique. Les Tanuki, ce sont des sortes de gros animaux genre raton laveur (en fait apparentés aux chiens) qui vivent (vivaient ?) aux abords des fermes japonaises avant que l'urbanisation de Tokyo, au milieu des années 60 ne les chasse. Les Tanuki sont aussi des animaux sacrés au japon où on fabrique de statues à leur image car on leur attribue de nombreux pouvoirs magiques. Parmi ceux-ci, le plus important, c'est d'être transformistes. Le raton-laveur, loin des humain, se dresse sur ses pattes, devient cartoonesque et se vêt pour ressembler à un personnage médiéval d'Akira Kurosawa. Cela ne s'arrête pas là, le Tanuki peut se métamorphoser en à peu près n'importe quoi, du ballon de football à la nuée de lucioles, d'un merveilleux dragon à un être humain. Car les Tanuki sont parmis nous. Ils sont ceux qui rêvent encore, ceux qui ont préservé un peu de magie en eux. Et c'est de plus en plus difficile.

Pompoko, c'est l'histoire de l'ultime combat des Tanuki pour préserver leur territoire, leurs forêts, leurs champs, leur mode de vie. C'est aussi un combat pour préserver une façon de vivre harmonieuse pour les humains. Inutile d'entrer dans les péripéties car le film aligne dix idées par plan, passe d'un sentiment à l'autre en un éclair comme dans la scène qui a marqué Pierrot. Le film ose avec santé et humour. Ainsi les fameux attributs des Tanuki, leurs roustons merveilleux, sont fièrement exhibés et leur permettront, dans une scène anthologique, d'attaquer les CRS japonais en une charge héroïque. Pompoko est le genre de film capable de montrer cela avec classe. Il a mon plus profond respect et à mon inconditionnelle admiration.

Isao Takahata

Petit dernier d'une famille de sept enfants, Isao Takahata est né à Ise au japon le 29 octobre 1935. lettré et francophone, il étudie la littérature française à l'université de Tokyo et deviendra le traducteur de Prévert. Outre le travail du poète, il découvre ses collaborations avec Paul Grimault dans le domaine de l'animation, le scénario de La Bergère et le Ramoneur en particulier. Il sera également influencé par les films de Youri Norstein et de Frederick Back sur les oeuvres desquels il écrira.

En 1959 il entre aux studios d'animation Toei douga où il va côtoyer deux figures historiques du film d'animation japonais : Yasuji Mori et le vétéran Yasuo Otsuka. Il rencontre surtout celui qui va devenir son ami, Hayao Miyazaki qui, très engagé, est alors président du syndicat des animateurs du studio. Takahata devient vice-président de ce syndicat et la relation entre les deux hommes ne cessera jusqu'à aujourd'hui, que ce soit artistiquement ou à travers les studios Ghibli désormais universellement connus.

Takahata fait ses débuts en tant que réalisateur pour la télévision en 1964, sur des épisodes de Ken, l'enfant-loup, une série ou officie également Miyazaki en tant qu'intervalliste.

En 1968, toujours avec Miyazaki, il réalise son premier long métrage Horus, prince du Soleil (sorti en France en 2004). le film ne rencontre pas le succès espéré et les deux hommes se tournent à nouveau vers la télévision tout au long des années 70. Takahata revient au grand écran avec deux très beaux films traitant de l'enfance : Kié la Petite Peste en 1981 et Goshu Le Violoncelliste l'année suivante.

En 1985, C'est la création des studios Ghibli par la Tokuma. C'est en leur sein que Takahata réalise en 1988 son bouleversant Le Tombeau des Lucioles qui sera suivi de quatre films très différents : Les Souvenirs ne s'oublient jamais en 1991, Pompoko qui vient donc seulement de sortir en France en 1994, Mes Voisins les Yamada d'après une célèbre bande dessinée en 1999 et Les Aventures de Petit Panda, son dernier opus à ce jour en 2003.

Avec Hayo Miyazaki, les deux hommes sont complémentaires et ont assuré le succès des studios Ghibli, succès devenu mondial depuis l'accord passé à la fin des années 90 avec la branche distribution de Disney. Takahata ne dessine pas, contrairement à son complice, et se considère avant tout comme un réalisateur, ce qui lui permet d'aborder des styles de dessin et des techniques assez différents. Il sait plonger dans la vaste culture japonaise et la plupart de ses films sont des adaptations de romans, nouvelles ou mangas. Plus naturaliste que Miyazaki, il partage son goût pour l'enfance, le merveilleux et un discours écologique traité avec humour. Comme lui, aussi, ses films sont sortis dans le désordre en France et il est amusant de découvrir Pompoko après Le Voyage de Chihiro alors que c'est ce dernier qui « répond » au premier. Pour mémoire, Pompoko avait été présenté à Annecy en 1995 ou il avait reçu le Cristal du long métrage

En savoir plus sur le site Buta Connection avec un entretien exclusif et passionnant d'Isao Takahata.

Le script et de nombreuses photographies d'excellente qualité : ICI

08:25 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : Isao Takahata, animation | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

17/01/2006

Sacré western !

Dans La Dernière Balle Tue (The Fastest Gun Alive - 1956) de Russel Rouse, Glenn Ford y incarne le paisible épicier d'un village tranquille de l'ouest qui est aussi un redoutable pistoléro. Défié par un tueur, il prend la défense de sa communauté qui fait bloc derrière lui. Dans La Rivière Sans Retour (River of no Return – 1953) d'Otto Preminger, Robert Mitchum est un homme qui sort de prison et récupère son fils pour mener une vie tranquille de fermier. Pour retrouver l'homme qui l'a dépouillé, il entreprend un voyage risqué sur la rivière en question et en compagnie de Marilyn Monroe dans l'un des rôles qui en ont fait une légende. Au cours du voyage, il fera preuve d'une brutalité remarquable, violentant Marilyn, et descendant de l'indien. A la fin du film (arrêtez votre lecture si vous ne l'avez pas vu), il est sauvé par son fils qui abat le méchant dans le dos.

Si ces deux histoires vous semblent familières, c'est que vous avez sans doute vu An History Of Violence, le film de David Cronenberg. Inutile de vous dire que la thèse sur le visage caché de l'Amérique n'est pas ce qui m'a le plus marqué. Avez vous noté combien le premier plan, ce long plan séquence qui distille de l'angoisse dès ses premières secondes, s'achève de façon similaire à la découverte de Henry Fonda dans Il Etait une Fois Dans L'Ouest de Sergio Léone, lors du massacre de la famille et que le petit garçon se retrouve face aux tueurs ? Il y a le même mouvement latéral et le plan coupe de la même façon. Cronenberg a fait son western, avec cette même dialectique sur la violence toujours très présente dans ce genre de films. On retrouve tout au long de son film les éléments clefs du genre (le saloon, les frères ennemis, les fusillades, la famille, la petite ville, l'esprit communautaire) et Viggo Mortensen est un lointain cousin du Glyn McLyntock joué par James Stewart dans Les Affameurs (Bend Of the River – 1952) d'Anthony Mann. Simplement Cronenberg peut aller un peu plus loin en matière d'horreur graphique et de sexe (rien d'étonnant de la part du réalisateur de Rage). Est-ce que cela fait un bon film ? Certainement dans la mesure ou le style suit, le réalisateur canadien ayant parfaitement assimilé et traduit les codes du genre dans le contexte actuel. Cela lui permet de constater que rien n'a changé dans une Amérique qui vit toujours selon le mythe du « cinéma américain par excellence ». A chacun d'en tirer une morale s'il le souhaite. La scène finale est très proche de celle de La Prisonnière du Désert (The Searchers – 1956) de John Ford (et du coup du finale de La Guerre des Mondes de Spielberg). Recomposition de la famille et acceptation de la part sombre et violente de ceux qui la composent. Seule différence, Ford, encore un peu optimiste, montrait Ethan Edwards se retirer seul dans le désert, image bouleversante d'un Ouest qui passait la main à une société plus civilisée. Là, ce n'est plus ça. La fin du film de Cronenberg, c'est Ethan qui entre et s'assoit à la table familiale.

L'autre joli western, c'est bien sûr le film de Tommy Lee Jones, Trois Enterrements (The Three Burials of Melquiades Estrada – 2005). Là, les références sont à la fois plus directes et plus formelles. Tommy Lee Jones lorgne du côté du grand Sam Peckinpah et ses voyages au Mexique. Le film est clairement en deux parties, recherchant dans sa construction à trouver avec le village de Melquiades Estrada la terre perdue du western. La première heure est faite de retours en arrière et en avant, du film policier un peu à la Tarantino, dégageant d'une histoire très classique et pas forcément excitante, deux personnages destinés à faire ce voyage. Lorsque ces deux là sont ensembles (Jones et Barry Pepper), la narration devient linéaire et le film prend le rythme des chevaux pour une sorte de plongée dans le temps et dans le genre. Jones s'est mis en scène en vieux cow-boy comme son personnage, Pete, met en scène celui de Pepper. Pas important alors que le village soit presque une chimère. En quelques paroles évocatrices, Jones donne vie au décor comme Gene Kelly dans le studio de Chantons Sous la Pluie. Oui, le western est encore là, il affleure la terre du Mexique, ses pierres et ses arbres. Enterrer Melquiades Estrada à cet endroit, c'est le ramener aux sources d'un genre. Là ou les fantômes de la Horde Sauvage et d'Alfredo Garcia n'attendent qu'une occasion pour surgir à nouveau.

23:15 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (6) | Tags : David Cronnenberg, western, Tommy Lee Jones | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

10/01/2006

Photographies - 2

12:40 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : photographie, site | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

08/01/2006

Souvenirs

« Quand la légende est en contradiction avec les faits, imprimez la légende » Cette phrase de Ford dans L'Homme Qui Tua Liberty Valance s'applique parfaitement à François Mitterrand et à l'atmosphère de commémoration qui entoure le dixième anniversaire de sa mort. Bâtir sa légende, être obsédé par la place que l'on va laisser dans l'histoire, sont des traits essentiels de son action. Plus qu'une figure historique, plus qu'un président, plus qu'un leader politique, il est aujourd'hui un personnage romanesque, un personnage de film que j'aurais bien vu joué par Welles même si son unique incarnation, très réussie à mon goût, est celle de Michel Bouquet chez Guédiguian.

Mais aujourd'hui, rien n'évoque mieux ce que Mitterrand a pu représenter pour moi que le court métrage de Stéphane Brisset : Le Grand Soir. L'action du Grand Soir se situe le 10 mai 1981. Le héros est un jeune garçon qui vient d'avoir seize ans. Il joue au foot, roule en 103 Peugeot, porte un bandana rouge et anime une émission rock sur une radio pirate, diffusant les Pretenders, Starshooter et sans doute Téléphone. Né en 1964, même sans rouler en Peugeot ni jouer au foot parce que je n'aime pas ça, je me suis senti très proche de cette situation de base. Notre héros a un père pharmacien qui pense que la victoire des socialistes serait le signal de la nationalisation de son officine. Néanmoins, en homme de foi, il a mis du champagne au frigo et le sort à 19h55 alors que toute la famille est réunie devant le poste de télévision. Le plan sur les visages décomposés à l'annonce des résultats est un grand moment tout à la fois d'hilarité et de vérité. Vérité de ce que cela a signifié, ce jour là. Bien sûr, chez moi, mon père avait fait pareil, mais le champagne, on l'a débouché avec des cris de joie. Mais l'intensité de l'émotion, c'était bien ça. Rien que pour avoir su faire revivre ce moment, Brisset a réussi son film.

Mais le reste est bien aussi. Notre jeune héros est amoureux de la soeur de son copain, très jolie fille et militante aux jeunesses communistes. Figure classique, féminine et sensuelle de la Révolution. Celle que l'on désire mais qui reste inaccessible. Mais elle va pousser notre héros à s'affirmer. « et bien moi je suis content » déclare-il sous les yeux horrifiés de sa famille. Une gifle de son père plus tard, le voilà parti errer dans les rues de la ville où la gauche fait la fête. Il y a une autre jeune fille, jouée par l'excellente Julie Durand qui sera récompensée à Clermont Ferrand pour ce rôle. C'est l'amie de la famille. Elle est transparente pour notre héros. Elle n'est pas engagée, ne comprend pas vite, ne semble pas si jolie et pourtant c'est avec elle que notre héros va graver de façon indélébile cette soirée du 10 mai 1981 en perdant, presque par hasard, son pucelage. Jolie métaphore, jolie image. Elle est le passage à la vie adulte, elle est la vraie vie et une sorte de renoncement aux rêves. Mais elle est jolie malgré tout et elle est le bonheur. Ici et maintenant. Quand j'y repense c'est une bonne analyse de ce qu'auront été les années de pouvoir de François Mitterrand, les espoirs qu'il aura incarné, les désillusions inévitables et les véritables avancées. Stéphane Brisset ne semble pas avoir fait de film après ce court, c'est vraiment dommage.

06:40 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (6) | Tags : court métrage, Stéphane Brisset | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

06/01/2006

Photographies - 1

Les galleries sur le site de A. Baumann : cliquez

Le site des éditions Les Imaginayres : cliquez

(Le livre semble toujours disponible)

07:10 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : livre, photographie | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

02/01/2006

2005

Je vais donc sacrifier, après nombre de mes camarades bloggeurs, au rituel de la liste. Je le fais avec plaisir parce que c'est une façon de revenir sur les bons moments de l'année, mais par catégories parce que j'ai du mal à rendre compte de ce qu'a été cette année avec un nombre type de films. D'autant que mes pratiques cinéphiliques évoluent avec une part toujours plus importante du DVD. Donc cela donne quelque chose comme cela :

Le chouchou

Seven Swords de Tsui Hark

Les meilleurs

Trois Enterrements de Tommy Lee Jones

Land Of The Dead de George A. Romero

Broken Flowers de Jim Jarmush

Le Promeneur du Champ de Mars de Robert Guédiguian

Pork and Milk de Valérie Mrejen

De Battre Mon Coeur s'est Arrêté de Jacques Audiard

A History Of Violence de David Cronenberg

Million Dollar Baby de Clint Eastwood

The Lift de Marc Isaacs

Les vraiment bien

Le Château Ambulant de Hayao Miyazaki

The Kid Stays in the Picture de Nanette Burstein et Brett Morgen

La Guerre des Mondes de Steven Spielberg

Travaux de Brigitte Rouan

Beyrouth Après-rasage de Hany Tamba

Crazy Kung Fu de Stephen Chow

Les Noces Funèbres de Tim Burton

Le Parfum de la Dame en Noir de Bruno Podalydès

My Beautiful Pigeot de Eric Bergel

Le spécial

La Vie Aquatique de Wes Anderson

Le pas si mal

Kingdom of Heaven de Ridley Scott

Les belles découvertes

La Fée Sanguinaire de Roland Lethem

Voyage à Deux de Stanley Donen

La Marque du Tueur de Seijin Suzuki

Un Seul Bras les Tua Tous de Chang Cheh

Le Mercenaire de Sergio Corbucci

Colorado de Sergio Sollima

Kéoma d'Enzo G. Castellari

Les belles retrouvailles

Major Dundee de Sam Peckinpah

Mon Nom est Personne de Tonino Valérii

20:10 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (8) | Tags : liste | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

24/12/2005

Joyeuses fêtes

Les vacances de fin d'année... Petits bilans et grands gueuletons. Je pars une dizaine de jours me mettre au vert et au calme.

Selon la formule consacrée, ou du moins ce que je m'en rappelle, je vous souhaite à tous une bonne fin de 2005, de joyeuses fêtes et de ne pas trop vous angoisser sur vos listes type "mes dix meilleurs films de l'année".

15:20 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : voeux, blog | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

21/11/2005

Des images pour une révolution- Partie 1

00:15 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : Damiano Damiani, western, photographie | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

20/11/2005

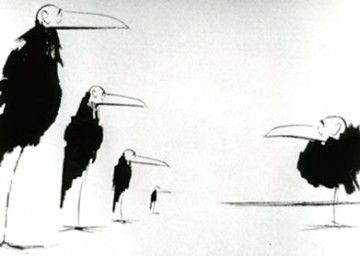

Les Oiseaux sont des Cons

- Ca vole, un con ?

- Comme un oiseau.

- Ca chante un oiseau ?

- Comme un con.

- Certains oiseaux sont'ils moins cons que d'autres ?

- Non, ils sont tous aussi con les uns que les autres.

Mes amis de l'association Héliotrope diffusent ce mardi un programme de courts métrages con-sacré au producteur Anatole Dauman, créateur d'Argos Films. Parmi les petits bijoux proposés, le film de Chaval : Les Oiseaux Sont des Cons de fameuse mémoire. En cherchant sur le toile, je suis tombé sur ce blog qui publie l'intégralité du texte avec des dessins tirés du film. Amusez vous bien.

19:40 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (6) | Tags : court métrage, héliotrope, animation | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

17/11/2005

Trois petits maux

Trois informations qui forment un faisceau que je n'apprécie guère. La première vient du site Ratatium et relate la lamentable tentative de l'opérateur italien 3 qui devait lancer son service UMTS H3G en diffusant en exclusivité des longs métrages sur son portail pour téléphones mobiles. Premier cobaye choisit : L'Interprète de Sidney Pollack. La belle idée s'est heurtée à un front de protestation des exploitants de salles qui ont réussi à faire plier l'opérateur. S'exprimant sur l'affaire, Roberto Benigni a déclaré « Voir un film sur le téléphone est une contradiction, presque un blasphème. La beauté du cinéma est la grandeur de l'écran » et « Le cinéma est désormais une industrie en péril et cette opération montre bien à quel point on le brade ». Il est certain que transformer un film en bonus publicitaire pour un téléphone ne relève pas d'une haute démarche artistique. Je m'interroge néanmoins sur l'intérêt qu'il peut y avoir à découvrir un film sur un écran si ridicule. Comment arrive-t'on à vendre des trucs pareils aux gens ? Parrallèlement, je découvrais dans une gallerie marchande le nouvel écran HD quelque chose, assez grand, belle image, vraiment. Son prix : 20 000 €. Question : combien de films peut on aller voir avec cette somme dans des salles qui seront, même pour les plus modestes, bien supérieures en qualité de projection que ce gadget de luxe ? (évaluation personnelle : j'en aurais pour dix ans).

Seconde information sur le site Cscinéma relative à Jean Jacques Beinex qui bataille depuis cinq ans avec Studio Canal Images : « Le film Diva que j’ai voulu et conçu en « son Mono », et dont la carrière n’est plus à commenter, a été remixé en « Stéréo 5.1 » sur autorisation abusive de la société Studio Canal Images, cela sans mon accord, sans ma supervision. Cette opération a sérieusement dénaturé l’œuvre et son esprit. » Et l'auteur de 37,2 le Matin de s'interroger sur ces majors qui combattent la piraterie au nom du droit d'auteur tout en le bafouant par ailleurs. Forcément, dit par Beinex, ça prend une dimension différente, je vous recommande de lire son texte ici.

Troisième partie, non moins triste, consacrée au massacre de l'une des plus belles séquences de l'histoire du cinéma par des publicitaires sans scrupules (pléonasme me dit'on). Je suis tombé dessus sur le blog d'Héliotrope animé par l'ami Yoann et je vous laisse découvrir l'étendue du désastre. Oui, il s'agit bien d'un remix façon hip-hop de Chantons Sous la Pluie de Stanley Donen. La problème n'est pas qu'ils aient fait une parodie. Ils auraient utilisé un danseur de hip-hop travestit en Gene Kelly et recréé la scène que ça ne m'aurait pas dérangé. Peut-être même que ça m'aurait fait rire. Mais là, usant et abusant des possibilités du numérique, il s'agit d'une déformation, d'une trituration du matériau d'origine, du travail du chorégraphe, de Kelly, de Donen, de toute l'équipe. Mis à part Donen à qui l'on a sans doute pas demandé son avis, tous sont morts. Et je parie que Kelly n'aurait pas trouvé la plaisanterie très drôle. Et tout ça pour vendre une bagnole. Quelle bêtise ! Brillante démonstration de ce que représentent la gestion des droits intellectuels aujourd'hui. Un moyen d'humilier les oeuvres du passé et une nouvelle façon de s'asseoir sur les droits des auteurs comme sur ceux des spectateurs. Quand Duchamp mettait des moustaches à la Joconde, il le faisait sur une carte postale et ce qu'il exprimait faisait sens. Aujourd'hui, ce que je vois me fait pitié.

23:25 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : droits | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

11/11/2005

Personne et Fleurs Brisées

Deux films vus récemment m'ont surpris par la similitude de leur dispositif alors qu'ils n'avaient à priori pas grand chose en commun. C'est pourtant tout à fait par hasard que j'ai vu dans la foulée Broken Flowers de Jim Jarmush et Il mio nome é nessuno (Mon Nom est Personne - 1973) de Tonino Valerii sur lequel plane la forte personnalité de Sergio Léone.

Dans le premier film, Bill Murray joue Don Johnston, variation désabusée de Don Juan apprenant qu'il aurait eu un fils d'une ancienne conquête et partant à sa recherche sous l'impulsion de son voisin. Dans le second, Henry Fonda joue Jack Beauregard, tueur légendaire croisant le chemin de Personne (Terence Hill) admirateur encombrant qui l'oblige à affronter le gang de la horde sauvage.

Mais que voit-on en fait ? Un homme vieillissant au lourd passé, las de tout, qui cherche à échapper à la fiction dans laquelle on veut le plonger. Toute l'aventure de Don Johnson est mise en scène par Winston (Jeffrey Wright) qui, à partir de la lettre (qu'il a très bien pu écrire) organise le voyage initiatique de son voisin : il lui loue la voiture et les chambres d'hôtel, lui fait les recherches nécessaires pour retrouver les quatre femmes qui seront les quatre histoires du film, repère les lieux sur Internet, compose la distribution féminine et lui propose une bande son qui sera celle du film. En bon assistant, c'est même lui qui fait le café.

De même, Jack Beauregard, sur le point de se retirer de l'Ouest et du Western, se retrouve sollicité par Personne qui ne recule devant aucune combinaison, aucun coup tordu, pour provoquer le conflit entre son idole et la horde, dans une mise en scène finale qu'il aura soigneusement réglée du haut de sa locomotive. Personne convoque la figuration, soigne les accessoires et la mise en scène dans l'immense plaine. Il filme la Légende.

Régulièrement, Don Johnson appelle Winston pour lui dire que non, décidément, il arrête, il rentre, il ne veut plus continuer. Régulièrement le visage minéral et boudeur de Bill Murray signifie sa résistance à la fiction qui lui est proposée, un regard qui n'est pas loin, parfois de s'adresser au spectateur. Il faut le voir se réveiller, la main de Sharon Stone sur le visage et cet air las, si las qui lui va si bien. Beauregard lui aussi ne cesse d'essayer de se défiler, s'accrochant à son idée fixe de prendre le bateau pour l'Europe. Moins résigné, il affronte plus directement son metteur en scène comme lors de la scène du cimetière ou celle du billard. Il menace. Non et non dit-il plusieurs fois. Il tente, comme le western américain a tenté de le faire avec le western italien, de prendre les choses par le mépris. Peine perdue. Personne s'accroche.

Au final, nos deux non-héros acceptent la fiction. Don Johnson pense avoir trouvé un fils et impose cette fiction à un jeune homme énigmatique tandis que Jack Beauregard affronte la horde avant de se plier à une ultime mise en scène pour avoir le droit, enfin, de sortir du plateau. La morale de la fable du petit oiseau pourrait sans problème s'appliquer aux deux couples Johnson/Winston et Beauregard/Personne.

Pour finir et sans lien avec tout ceci, une photographie de ma scène favorite du film de Jarmush. C'est pour ces moments là que j'aime son cinéma :

19:40 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (5) | Tags : jim jarmush, tonino valérii, sergio léone, western | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

03/10/2005

Montage, mon beau souci

06:35 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : montage, recut-trailers, curiosité | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |