04/07/2007

Jeunes années

John Ford Blog-a-thon

Quel bonheur ! La plupart des films courts de Ford sont perdus ou difficilement visibles. Celui-ci, signé Jack Ford, date de 1919 pour la Universal. By indian Post, aussi connu sous le titre The love letter a été édité dans les excellentes compilations Retour de flamme (volume 5). Mis en ligne par un cinéphile espagnol.

08:00 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : John Ford, court métrage, blog-a-thon | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

03/07/2007

Souvenirs

John Ford blog-a-thon

La compagnie des héros

par Harry Carey Jr

Edition des Riaux

Il n'est pas forcément facile de mettre immédiatement un visage sur le nom de Harry Carey Jr. Mais que l'on voit ce visage et l'on se rappelle l'avoir croisé plus d'une fois aux côtés de John Wayne sur les pistes de Monument Valley. Harry Carey Jr a fait partie de la « John Ford'stock company », cette troupe de comédiens fidèles qui a campé les nombreux personnages de l'univers du grand réalisateur et que l'on identifie au premier coup d'oeil : Le cocher de L'homme tranquille, la mère des Raisins de la colère, le sergent bourru et dévoué de La charge héroïque, le médecin de La chevauchée fantastique... Harry Carey Jr est avec Maureen O'Hara le dernier survivant de la bande. Son père, Harry Carey, avait aidé Ford à débuter à la fin des années 10. Les deux hommes firent des dizaines de westerns de série, les Cheyenne Harry, dont la plupart sont malheureusement perdus. Puis ils se brouillèrent professionnellement. Mais juste après la guerre, Ford proposa à Carey junior l'un des rôles principaux de sa nouvelle version de Three godfathers, (Le fils du désert) que Carey senior avait tourné avec Ford au temps du muet. Le père venait de mourir et Ford de perdre l'un de ses amis les plus chers. Et c'est ainsi que « Dobe » Carey intégra la troupe après un tournage-initiation des plus rude. Rappelez-vous, ce jeune homme mince, rouquin, un peu fragile. Il a été le kid d'Abilène dans Le fils du désert, le prétentieux lieutenant Pennell qui veut emmener Joan Dru en pique-nique dans She wore a yellow ribbon (La charge héroïque), la flegmatique recrue Boone avec son brin de paille à la bouche dans Rio Grande, Sandy, l'un des wagonmasters du Convoi des bravesaux côtés de son ami Ben Johnson, le malheureux soupirant de Lucy, enlevée et assassinée par les comanches de The searchers (La prisonnière du désert), huit films jusqu'à retrouver l'uniforme bleu et Ben Johnson dans Cheyennes autumn (Les cheyennes), l'adieu au western et à Monument Valley du maître.

Harry Carey Jr a donc raconté en 1994 ses souvenirs dans un épais livre, La compagnie des héros. Ce n'est certes pas de la grande littérature mais un document de premier ordre sur les tournages de Ford. Car Carey Jr, littéralement fasciné, visiblement toujours très ému d'avoir fait partie de cette épopée cinématographique, s'en tient rigoureusement à ses expériences avec le réalisateur, expédiant sa propre biographie et ne mentionnant qu'à peine le reste de sa longue carrière qui démarre avec Red River (La rivière rouge) de Howard Hawks en 1946 jusqu'au Tombstone de Georges Pan Cosmatos en 1993 En passant par le second volet des Trinita avec Bud Spencer et Terence Hill. C'est donc John Ford au travail, au quotidien de ses tournages, dans la poussière rouge de Monument Valley, un Ford à la fois craint, aimé, détesté et admiré sans mesure. Carey décrit avec détails (quelle mémoire, cet homme) ce qu'il vit de la préparation des films, l'importance du choix d'un chapeau, par exemple, la construction des personnages, le quotidien des prises de vues, la façon de diriger les acteurs, de travailler avec les techniciens. Ce qui frappe, c'est qu'on a l'impression d'y être et que l'on comprend que l'on y est pas. C'est à dire que l'on approche que de très loin qui faisait l'art de Ford, que celui-ci ne se livrait pas plus, ne s'exprimait pas plus sur son travail, qu'il ne le faisait dans d'autres circonstances. Ford procédait par petites touches : un détail (une façon de nouer un foulard), une réplique (« C'est un setter irlandais »), une idée qui fait discrètement son chemin (La monte romaine dans Rio grande), beaucoup de choses qui ne semblent pas si importantes sur le coup mais prennent sens à la vision du film terminé. Une vision d'ensemble que Ford ne semblait pas disposé à partager avec quiconque. Même quand il rend hommage au père du jeune acteur en filmant son cheval, il n'en dit sur le coup et écarte Carey Jr du plateau. Comme ceux qui travaillaient avec Ford, on sort de ce livre avec le sentiment d'avoir compris quelque chose d'important, tout en sachant que le mystère reste entier. Harry Carey Jr précise néanmoins quelques fameux morceaux de la légende : Winton C. Hoch n'a pas refusé de filmer la scène d'orage dans La charge héroïque, Ford lui-même a hésité. C'est Wayne qui a eu l'idée du geste final du bras dans La prisonnière du désert pour rendre hommage à Carey Sr. Le tournage des Deux cavaliers a débuté dans une ambiance plutôt favorable avant de basculer à l'annonce de la mort de Ward Bond. Des choses comme cela. Les pages les plus émouvantes sont celles consacrées au tournage des Cheyennes en 1964. Carey Jr et le complice Ben Johnson y jouent sans être crédités deux cavaliers aux côtés de Richard Widmark. On sent que c'est pour tous l'ultime tour de piste avec « papa » dans la chère Monument Valley. Et Ford de faire durer le tournage tant qu'il pu, suspendre un moment le temps.

Pistes :

Le livre

Une critique sur Écran Noir

Un article de Georges Malassenet dans l'Humanité

Le site de Harry Carey Jr

Photographie source SCVhistory.com

08:00 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : John Ford, Harry Carey Jr, blog-a-thon, livre | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

02/07/2007

Motif : chevauchée

08:00 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : John Ford, blog-a-thon | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

01/07/2007

Derniers feux, revoir « Les deux cavaliers »

John Ford Blog-a-thon

Tous les critiques qui se sont penchés sur l'oeuvre de John Ford s'accordent à voir en l'année 1956 et à The searchers (La prisonnière du désert) un tournant dans sa carrière. A partir de là, il y a ceux comme Lindsay Anderson ou Tad Gallagher qui voient son talent décliner et ceux, comme l'équipe des Cahiers du Cinéma ou Bertrand Tavernier, qui le voient au contraire affirmer son style et sa pensée avec encore plus de liberté. Il n'y a guère que The man who shot Liberty Valance (L'homme qui tua Liberty Valance) qui fait relativement l'unanimité, les uns comme les autres étant sensibles à sa vision morale et sa manière sombre.

Il faut commencer par examiner les faits objectifs. La période 1956/1966 voit la chute du système traditionnel des studios. Une nouvelle génération de metteurs en scène fait son apparition. La télévision étend son empire et son emprise. Les acteurs-stars sont désormais producteurs et imposent leurs volontés. C'est d'ailleurs grâce au soutien loyal de John Wayne, Richard Widmark et James Stewart que Ford pourra monter quelques uns de ses derniers films. The times, they are-a-changin'. Tout ceci, Ford le subit, sans doute sans plaisir mais il n'est pas le seul. Des gens comme Franck Capra, Anthony Mann, Alfred Hitchcock ou même Howard Hawks sont confrontés aux mêmes difficultés, aux mêmes frustrations. Et puis Ford prend de l'âge, sa vue lui pose des problèmes, son goût pour l'alcool aussi. Contrairement à Hawks qui vieillit mieux que bien, fait de la moto jusqu'à 77 ans et continue de courir les jeunes filles, Ford tient mal le choc physiquement. Luc Moullet, dans l'indispensable Théorie des acteurs raconte les multiples variations que les deux hommes firent dans leurs films autour de la vieillesse et de la décrépitude physique. Est-ce que ces difficultés se retrouvent au niveau des facultés intellectuelles, de l'inspiration, du talent ? Revoir un film comme Two rode together(Les deux cavaliers) tourné en 1961 est une façon de répondre à la question.

Parmi les films jugés faibles de notre homme, celui-ci est particulièrement mal vu. Anderson a l'impression que « Ford a positivement détesté celui-là ». Scott Eyman estime que « Ford semble avoir fait ce film machinalement ». Ford lui même déclare à Peter Bogdanovich qu'il « ne s'est pas amusé du tout ». Seul Harry Carey Jr, dans ses mémoires, se souvient d'un « tournage heureux », mais il était alors alors lui-même dans une mauvaise passe et ce tournage, pour lui, c'était des vacances. Le film avait été proposé au dernier moment à Ford par Harry Cohn, le producteur terrible de la Columbia, qui lui avait demandé de le mettre en scène pour lui rendre service. « Ok,on va le faire ton fichu machin » répondit Ford à priori peu enthousiaste. Pourtant tout le monde a noté que Two rode together, écrit par Franck Nugent qui avait travaillé entre autres sur The quiet man, The searchers et The last Hurrah (La dernière fanfare en 1958), est plein de choses très fordiennes. C'est l'histoire d'un officier de cavalerie intègre, Jim Gary joué décontracté par Richard Widmark, qui convainc un marshal un peu magouilleur, Guthrie McCabe joué avec délectation par James Stewart, de l'accompagner pour rechercher des enfants enlevés par des comanches. Leur quête et ce qu'il advient des « enfants » retrouvés et ramenés chez les blancs constitue le corps du film. Comme dans The searchers, la communauté est déchirée entre son racisme viscéral envers les « sauvages », la notion de souillure (physique et morale), et les sentiments familiaux, le besoin de cohésion du groupe. Contrairement au film précédent, la contradiction ne se résout pas et les effets du retour seront destructeurs. La violence l'emporte. La haine et le désespoir règnent. Certains enlevés préfèrent rester (sagement) chez les comanches, la jeune mexicaine sera rejetée et un jeune garçon sera lynché. Si la jeune femme trouve son salut et l'amour avec McCabe revenu de ses magouilles, le lynchage de l'adolescent est une des scènes les plus dures, la plus tristement violente de l'oeuvre de Ford. Sans hasard, les deux meneurs de la foule sont joués par Harry Carey Jr et Ken Curtis, ignobles, habituellement voués aux rôles de garçons sympathiques. Tout le film baigne dans une atmosphère d'amertume, ploie sous le poids du destin.

La première fois que j'ai vu ce film, je l'ai globalement rejeté. Manque de rythme, décors de studio criards, je ne croyais pas à Woody Strode en indien, ni à Henry Brandon qui refait son numéro de chef. Les intermèdes comiques ne me faisaient pas rire. La cata. Pourtant... pourtant, il y a la fameuse scène, le fameux plan séquence sur Widmark et Stewart assis au bord de la rivière et discutant de tout et de rien un long moment. Un plan qui, paraît-il avait impressionné Marguerite Duras. Ah.

C'est pour revoir ce plan que je me suis décidé à l'acheter en DVD et à le revoir. Je dois dire que j'appréhendais certaines scènes. Et là, miracle ! Tout fonctionne. La vive musique de George Duning, la photographie du spécialiste du western Charles Lawton Jr, la pose de Stewart, les jambes allongées sur sa chaise comme Henry Fonda dans My darling Clémentine (La poursuite infernale en 1946), la poussière sur la veste de Widmark, même Woody Strode, après tout aussi crédible et beau que dans Kéoma. Et ce plan qui dure, qui permet de se réjouir du jeu des deux acteurs, de leur jeu corporel, les fameux jeux de main de Stewart, son texte bien en bouche, les gestes amples de Widmark, visiblement inspiré de ceux de Wayne. Et la disposition des jambes des deux hommes. Et cette sensation de temps qui s'écoule avec douceur. Et la simple beauté, si fordienne de l'escadron de cavaliers qui traverse la rivière. Homme de peu de foi qui avait douté.

Je ne sais pas ce que donnera une troisième vison, mais je sais que les beautés de ce film, que les beautés des oeuvres de cette dernière période sont sans doute moins immédiatement visibles que dans celles des grandes périodes d'avant et d'après guerre.

Ce film décontenance sans doute par sa tonalité amère. C'est bien une variation sur The searchers, une variation dans laquelle le héros ne permet pas le retour à l'équilibre du monde. Il est même obligé de prendre la fuite. McCabe est une sorte d'Ethan Edwards avec quelques années de plus et qui cherche surtout à ne pas rouvrir les cicatrices du passé. Comme aussi le capitaine Brittles dans She wore a yellow ribbon (La charge héroïque en 1949), il passe son temps à éviter les combats. Homme d'expérience, il anticipe les drames a venir et sait qu'il ne pourra les empêcher. Ce fatalisme, loin de l'idéal souvent décrit par Ford, peut choquer. Il faut se souvenir que durant le tournage, Ford appris la mort de son ami Ward Bond. Cette mort le marqua profondément après celle du cascadeur Fred Kennedy sur le tournage de The horse soldiers (Les cavaliers en 1959) qui lui fit interrompre le final de ce film. Il est bien possible que cet ensemble de contingences physiques et morales l'ai conduit à infléchir son discours et a exprimer très clairement ses doutes et ses peurs. A se radicaliser, à viser l'essentiel. Comme l'exprime McCabe à un moment : « Il faut parfois plus de courage pour vivre que pour mourir ». Il serait intéressant de savoir ce qui a été tourné avant et après ce décès. Car d'un autre côté, le film a de très beaux moments harmonieux, notamment tout le début, où Ford prend son temps, laisse ses acteurs habiter leurs personnages et donner corps à leur relation. On a beaucoup glosé sur les mauvais côtés du personnage de Stewart et l'on confond un peu vite son désir quasi maladif de se protéger avec du cynisme. Toutes les premières scènes le présentent plutôt comme une version paresseuse des personnages joués dans les années 30 par Will Rogers ou de Wyatt Earp – Henry Fonda. Et puis cette scène au bord de la rivière. Quand je parle de viser à l'essentiel, je sens que ce sont ces passages où l'on sent s'écouler la douceur du temps, de la vie qui passe, qui ont véritablement intéressé Ford. Cette tendresse qu'il oppose ensuite à la violence du monde.

On pourra également s'amuser à lire le film comme une parabole sur la situation du cinéaste. Un homme qui a fait son trou non sans cynisme, sollicité par un ami pour une mission qui le rebute et le conduit dans des territoires et des situations familières. Une mission vouée à l'échec mais dont il tirera le meilleur partit en se retrouvant lui-même grâce à l'amour d'une femme. Selon Harry Carey Jr, Ford « avait le béguin » pour l'actrice Shirley Jones.

Reste que le film n'en est par pour autant un chef d'oeuvre méconnu. Les intermèdes comiques ne me semblent toujours pas plus drôles. Le film est parfois un peu lâche au niveau du rythme. Mais mieux qu'un « grand film malade », Two rode together est une belle oeuvre de transition, enrichissant encore une oeuvre déjà considérable et ouvrant des portes pour les années restantes.

Pistes

Le DVD

Photographie : Allociné

Sur le site du Ciné-club de Caen

Sur ARTE

la chronique de Tepepa

Sur Onirik

Sur DVDbeaver

Analyse de la premère séquence sur le PhilblogZophe

08:00 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : John Ford, western, blog-a-thon | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

25/06/2007

John Ford et La Rochelle

On y arrive ! Il y a quelque temps, je vous ai proposé le principe d'un hommage à John Ford à l'occasion de celui qui lui est rendu lors du 35e festival international du film de La Rochelle (29 juin – 9 juillet). Un Blog-a-thon John Ford. Vous avez été plusieurs à répondre favorablement. Je rappelle donc le principe : Sur la période du festival, du 29 juin au 9 juillet 2007 ceux qui le souhaitent publient sur leur blog une ou plusieurs notes sur le grand homme et l'ensemble est mis en réseau à partir d'Inisfree. J'ai hâte. (image : capture DVD Warner).

Ceci étant, La Rochelle ne propose pas que cela, oh que non ! Et je vous invite à découvrir leur programme complet en cliquant sur leur très belle affiche :

11:55 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : Festival, La Rochelle, John Ford | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

23/06/2007

Une semaine et quelques liens

Lundi soir, Taste the blood of Dracula (Une messe pour Dracula). Du fantastique anglais de la Hammer en DVD. Réalisation de Peter Sasdy « vintage » et musique pleine d'allant de James Bernard. Il y a Christopher Lee impérial et les très belles Linda Hayden et Isla Blair ; et puis dans un petit rôle marquant l'élégant Ralph Bates. Ma compagne qui travaille juste à côté jette des regards désapprobateurs quand ça crie un peu. Sasdy, comme dans son magnifique Hands of the ripper (La fille de Jack L'éventreur), fait preuve d'un perversité réjouissante, Dracula utilisant ici les enfants pour se venger des parents. Il y a de jolis sous entendus comme dans la scène ou un père veut corriger sa fille à la cravache. Jeudi après-midi, je suis rentré beaucoup plus tôt à cause des grèves de train, aussi j'en profite, vu la chaleur, pour revoir The quiet man (L'homme tranquille) de Ford sur lequel je planche pour le blog-a-thon de la semaine prochaine. L'image du DVD Montparnasse est quand même pas terrible pour rester poli. Jeudi soir, j'anime un atelier d'écriture. C'est la dernière séance de la saison. Je leur montre un extrait de The party de Blake Edwards, le début du repas. L'un des participants a apporté un court métrage, Bom ! de Clément Subileau et David Tarde. C'est assez maladroit et surtout tout ce que je n'aime pas dans le court. Mais c'est bien aussi de montrer des films ratés pour les discussions. Vendredi, salle à nouveau, c'est Byzance ! Estate violento (Un été violent), film rare et magnifique de Valério Zurlini avec Jean-Louis Trintigant jeune (et qui ressemble à Giuliano Gemma) et la au-dessus-des-mots sublime Eleonora Rossi-Drago. Ah ! Il faudrait avoir un coeur en béton armé pour ne pas pleurer après le bombardement final. Samedi. Ce week end, c'est moi qui garde ma fille. J'ai fait une expérience, je lui ai montré un film en entier, un court : une des Silly Symphonies de Walt Disney, Les trois petits cochons. Elle a été attentive et le loup l'a fait rire un peu. Pour ce soir, j'ai sous le coude L'histoire de Marie et Julien de Jacques Rivette. J'aimerais assez voir le film de Catherine Breillat, Une vieille maîtresse, parce que j'aime beaucoup Asia Argento et qu'il y a une discussion passionnante sur Notre musique. Mais quien sabe ?

Ludovic et Tepepa ont déménagé. Les liens sont à jour. Tepepa a emmené tous ses textes avec lui. Cinématique ouvre une nouvelle époque. Parmi les derniers blogs liés, je voulais vous présenter Dollari rosso, qui devrait réjouir les amateurs de western italien. C'est un blog brésilien mais les articles sont en portugais et en anglais. Il y a beaucoup de choses, des images, des musiques, de la vidéo. C'est un très joli travail. Et puis Zines qui est d'une belle générosité. Ce blog propose des scans d'articles tirés de revues désormais rares comme le mythique Midi Minuit Fantastique, un précurseur, Sex Star System ou les premiers Mad Movies. C'est une visite indispensable pour les amateurs de Jésus Franco, Seijun Suzuki, Riccardo Fredda et pour ceux qui se sont lancés dans « l'archéologie du cinéma érotique ». Je n'ai pas mis de liens sur la trilogie Colizzi, c'était déjà un peu long. Je les rajouterais dans la semaine.

Deux nouvelles qui m'ont fait plaisir : la sortie en DVD d'Osterman Week le dernier film de Sam Peckinpah et celle (connivence secrète ?) de Idi e smotri (Requiem pour un massacre) d'Elem Klimov.

23:30 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (6) | Tags : Valério Zurlini, blog, Christian Rouaud, Jean-Patrick Manchette, Walt Disney, Peter Sasdy | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

15/06/2007

Double programme

C'est un tout autre calibre que Quella sporca storia nel west, un des premiers westerns d'Enzo G. Castellari. Dès les premiers plans, nous sommes en plein rêve : caverne fantastique, image d'un bonheur lointain, spectre d'un père. Le héros, Johnny, se réveille sur une plage. « Mourir, dormir, dormir, rêver peut être... ». Il y a des comédiens, un acrobate, des oriflammes. On se croirait chez Fellini ou dans Le Septième sceau de Bergman. Notre héros est de retour de la guerre. Il tire juste. Il rentre chez lui, au ranch Elsenor. Il fait une halte au cimetière de Danark pour se recueillir sur la tombe de son père lâchement assassiné. Il croise un sympathique fossoyeur philosophe et se voit défié par deux petites frappes : Guild et Ross. A partir de là, j'attendais de savoir qui allait annoncer : « Ross et Guild sont mort ». Oui, Quella sporca storia nel west est une adaptation très ambitieuse de la pièce de Shakespeare dans un contexte western. Le film est tout à la fois très riche et toujours surprenant. Chaque cadrage est travaillé dans le détail. Les mouvements de caméra sont de toute beauté comme ce lent travelling le long des restes d'un buffet que l'on imagine orgiaque. Non seulement la composition évoque une superbe nature morte d'un point de vue plastique, mais le plan signifie avec force qu'il y a bien quelque chose de pourri au royaume du Danemark (c'est très langien comme approche). J'aime aussi le mouvement langoureux qui remonte le long des bas puis des jambes de Gabrielle Grimaldi pour la découvrir dans les bras de Johnny. Contrairement au film précédent, les extérieurs sont originaux et Castellari sait les filmer avec ampleur. Les étranges formes rocheuses, le moulin à eau bucolique ou la présence de la mer au début participent de l'état mental des personnages. Il y a un jeu constant avec le théâtre, rideaux et miroirs, que ce soit le fond de teint trop épais pour être honnête du héros, la pâleur d'Eugénia, la douce amoureuse, les toiles dans le moulin et le repaire baroque du chef de gang mexicain qui ressemble tant à une loge d'acteur. Et que dire du cimetière, incroyable décor installé dans une caverne avec ses éclairages violents dans la droite lignée du cinéma fantastique ? Il y a des plans d'une beauté à tomber, comme celui de la mère agonisante sur le tapis. Il y a des images d'une force inoubliable comme le héros crucifié au sommet d'une colline et sa mère rampant vers lui où lorsque l'oncle assassin se renverse la poudre d'or sur le visage et que les traces brillantes qu'il laisse derrière lui permettent au héros de le suivre dans l'obscurité (Je pensais à la scène finale de Se sei vivo spara ! (Tire encore si tu peux) de Questi).

L'idée du film est de Sergio Corbucci et l'on retrouve sa manière dans la brutalité des bagarres au poing et surtout dans les souffrances physiques infligées au héros. Les mains martyrisées de Johnny font de lui un proche cousin de Django et de Silence et il doit littéralement attacher son colt à sa main, comme une extension vivante, pour le règlement de compte final. De Masi cette fois plus inspiré, compose une musique beaucoup plus intéressante dont le thème principal est décliné tour à tour de façon épique, dramatique ou sentimentale. Il faut également citer la photographie d'Angelo Filippini qui travaillera plus tard sur le Don Giovanni de Losey. Là encore, chaque élément contribue à un état mental et ne se contente pas d'une simple illustration. Ses extérieurs sont lumineux comme cette aube derrière l'oncle à l'entraînement. Ses ambiances fantastiques sont dignes de celles de Mario Bava. Peu de « tronches » dans la distribution, mais de solides acteurs. Andréa Giordana dont la carrière cinématographique est assez courte joue Johnny avec obstination et ce qu'il faut de feu intérieur. Gilbert Roland suave et décontracté est l'équivalent d'Horatio, l'ami fidèle, gâchette d'élite et fine moustache. Au registre co-production, l'oncle est joué par l'allemand Horst Frank bien connu des amateurs des Tontons flingueurs et la française Françoise Prévost joue la mère (on la verra chez Rivette). Ignazio Spalla et Ennio Girolami, le frère de Castellari sont les duettistes Ross et Guild.

Tout fonctionne avec harmonie dans la tragédie de Castellari et nombre d'éléments seront repris dans son chef d'oeuvre Kéoma en 1976 : la crucifixion du héros, les citations de Shakespeare (Le roi Lear et Jules César) et de Bergman, la dimension tragique et familiale, le rapport au père, l'utilisation d'une musique en leitmotiv obsessionnel et de superbes travellings circulaires. Quand on aime explorer le cinéma de genre, il y a toujours un peu la recherche d'une perle rare, de ce film véritablement original et si possible oublié dont la rareté et la réussite redoublent le plaisir. Ces perles sont bien plus rares que l'on veut bien le croire. Un film comme celui de Lupo restera un souvenir agréable comme tant d'autres, bientôt diffus, lointain. Celui de Castellari, comme Kéoma, comme le film de Questi cité plus haut, fait partie de ces moments rares et précieux de véritable révélation.

Pour s'y retrouver, le film est sortit en France sous le titre opportuniste de Django porte sa croix (et le spectateur donc), les allemands ont traduit le titre français tandis que les anglo-saxons, qui aiment bien appeler un chat un chat, l'on titré Johnny Hamlet.

Photographies : Cinéma strike back (dédiée à Marie Thé) et capture DVD Koch Media.

Les bandes annonces sur Cher Nanni...

Quelques belles images sur Sundance (pour admirer les cadrages)

Le film vu par Tepepa

Le film vu par Breccio

Le film vu par Jari Kovalinen (en anglais)

Le film sur Dollari rosso (anglais et portugais)

08:15 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (5) | Tags : western, sergio corbucci, enzo g. castellari, giuliano gemma, michele lupo | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

13/06/2007

A l'épreuve de la mort

En préliminaire, sachez qu'un cinéaste fétichiste du pied aura toujours mon admiration de principe.

Ceci posé, j'ai négocié avec ma compagne la garde quelques heures de ma fillette pour ressentir de nouveau le moelleux contact d'un fauteuil de cinéma. Sur l'écran : Death proof, dernier opus de Quentin Tarantino. Un film qui se voit en salle, si possible bien centré et très prés de l'écran. Par ailleurs, je me demande ce qui est passé dans la tête des distributeurs français pour donner ce titre : Boulevard de la mort. Nous sommes bien dans l'esprit de cet hommage aux bandes d'exploitation, mais il n'y a pas de boulevard et aucun lien avec le sens d'origine. Death proof, « à l'épreuve de la mort », qualifie une voiture de cascadeur renforcée et trafiquée pour les besoins du cinéma. Comme celle de Stuntman Mike, professionnel sur le retour au blouson vintage et jolie balafre. Mike traque des groupes de jeunes et jolies jeunes femmes en virée et utilise sa Dodge Charger équipée canard comme arme mortelle.

Deux parties dans le film. Deux états, deux temps, deux groupes féminins. Une partie nocturne et péri-urbaine, l'autre diurne et campagnarde.

J'ai nettement préféré la seconde. Le film commence par la longue soirée bavarde de la DJ Jungle Julia (Sydney Tamiia Poitier) et de ses copines prêtes à partir pour un week end entre filles. Ca discute comme au début de Réservoir Dogs ou dans les scènes de voiture de Pulp Fiction. Mais si les filles sont charmantes à l'oeil, pleines de pétulance et de saine vulgarité, elles ne sont guères passionnantes. Elles arrivent dans un bar, rien ne se joue autour d'elles, rien d'intéressant. La danse érotique d'Arlène (Vanesa Ferlito) est plus dans l'esprit de From dusk till dawn (Une nuit en enfer du compère Rodriguez) que de la sensualité d'Uma Thurman. Avec le recul, la question se pose de savoir si Tarantino n'a pas poussé son imitation du genre jusqu'à nous monter cette superficialité exprès. La même question peut se poser sur la longueur et les dialogues de remplissage, figure imposée en la matière, y compris, rappelez vous, dans le début de Texas chainsaw massacre(Massacre à la tronçonneuse). Néanmoins une tension s'installe petit à petit avec l'arrivée de Mike. Kurt Russel, l'icône de John Carpenter, montre une fois de plus combien il peut être fascinant quand il est bien filmé. Et l'on sait depuis toujours que Tarantino sait filmer ses héros mieux que personne. Il y a quelques très gros plans à la Argento, une déglutition à la Léone, tout est ultra référencé et j'ai eu un peu de mal à marcher.

Et puis les choses s'accélèrent d'un coup. Le film bascule d'un coup dans l'horreur avec la mort brutale de Pam (Rose McGowan) et vous aspire d'un coup jusqu'à l'accident. Cet accident, c'est peu sa douche de Psychose à Tarantino. Le choc est si violent qu'il fait table rase de ce que l'on vient de voir et conditionne durablement tout ce qui va suivre. Jusqu'ici le travail de mise en scène n'avait (en apparence ?) rien de remarquable, il s'agissait de créer une ambiance et de tourner autour de la dizaine de personnages réunis dans le bar. Belle occupation de l'espace, mais je n'ai pas le souvenir d'un moment marquant. D'un coup, Tarantino nous montre quelque chose comme on a pas l'impression de l'avoir déjà vu. Il suspend le temps avec un léger ralenti mais surtout avec la répétition rapide de l'action selon de point de vue de chaque victime. Cela lui permet de conserver à la fois la violence du choc et sa juste compréhension. Il arrive a allier la vitesse brute des montages de Georges Miller ou Steven Spielberg (cité au passage) et les dilatations du temps de Claude Sautet ou Sam Peckinpah.

A partir de là, la donne change pour le second groupe. Pas le temps de se demander si l'on est repartit pour vingt minutes de tchatche. Le superbe jeu de Mike sur le pied superbe d'Abernathy (Rosario Dawson) suffit à faire monter la sauce. Et puis ce groupe, c'est autre chose. Les quatre nouvelles filles sont des professionnelles, elles sont sur un tournage. Alors ça parle potin de plateau, anecdotes, références directes, clins d'oeils. Tarantino croise cette fois Mad Max avec La nuit américaine. Coup de génie, deux des filles sont des cascadeuses. Mieux, l'une d'elle est une véritable cascadeuse : Zoé Bell, j'ai craqué, doublait Uma Thurman sur les deux Kill Bill. Tarantino a visiblement décidé de se projeter dans la blonde décontractée et néo-zélandaise qui entraîne ses amies à la recherche d'une Dodge Challenger, voiture du film culte Vanishing point (Point limite zéro de Richard Sarafian) Du coup, outre cette idée tordue et excitante, on se dit rapidement que la rencontre avec Mike va faire des étincelles. Promesse tenue au-delà du raisonnable. L'action embraye rapidement et une autre idée géniale que je ne vous révélerais pas débouche sur une poursuite motorisée cinématographique en diable et sans doute la plus prenante depuis que sont apparus sur les écrans la V8 interceptor de Mad Max et le camion de Raiders of the lost Ark (Les aventuriers de l'arche perdue). D'autant que, tournée à l'ancienne (sans effets numériques), la scène gagne une densité inhabituelle pour notre époque frileuse. Comme dans Stagecoach de Ford où l'on sait que c'est un véritable bonhomme qui saute de cheval en cheval, on voit bien que Zoé Bell ne fait pas semblant. Ni Tracie Thoms qui conduit.

A ceux qui me rappelleraient à ce point que le dernier film qui m'a motivé en salles est Ne touchez pas la hache de Rivette, je répondrais que justement, c'est ce que j'aime au cinéma. Et quand on va voir un film de voitures qui vont vite, il faut qu'elles aillent vraiment vite et que l'on ait envie de freiner sur le siège de devant. Sinon, mieux vaut rester chez soi.

Je vois Tarantino comme Sergio Léone. Quelqu'un qui accumule les icônes et les références de genres pour se créer un univers personnel et abstrait. Univers de pur cinéma. Tarantino est un artiste abstrait. Il est proche en cela de ceux qui pratiquent le « found footage », de gens comme Virgil Vidrich qui re-filme les classiques du cinéma sur des papiers découpés (Avez vous vu Fastfilm ?). Avec ses faux raccords, ses fausses rayures, ses fausses sautes de pellicule qui lui permettent aussi de faire progresser sa narration, Tarantino est un faussaire de génie. De génie parce qu'il faut aussi dire que si aucun des films « grindhouse » n'a jamais eu les moyens qu'il déploie, rares sont les réalisateurs qui ont eu son talent.

Alors, quel sens à tout cela ? Le même sans doute qu'il y avait, outre les films cités, à des oeuvres comme Per un pugno di dollari (Pour une poignée de dollars), Night of the living Dead (La nuit des mors vivants) ou les merveilleux gialli de Dario Argento. Le plaisir de la forme et du jeu.

Le site du film

Photographies : © TFM Distribution

12:35 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (11) | Tags : Quentin Tarantino, Zoé Bell | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

08/06/2007

Mélancolies

Je précise d'entrée que je ne me sens nullement mélancolique en ce moment. C'est ce titre du dossier du mois dans la revue Positif qui m'a semblé un fil rouge approprié pour cette note.

Pour rendre un véritable hommage à Jean-Claude Brialy, c'est ici.

Derry nous a signalé en commentaire des pensées du 23 la sortie d'un numéro spécial Grindhouse de l'équipe de Mad Movies. Je ne lis plus la revue depuis quelques années, mais ce numéro vaut le coup d'oeil. Il y a notamment un bel article mélancolique de Christophe Lemaire sur les salles de quartier parisiennes avec des photographies et des pavés de presse de la fin des années 70 / début des années 80 qui peuvent mettre la larme à l'oeil si l'on a connu cette époque. Je suis un peu limite en age pour cela mais Lemaire, c'est aussi l'équipe de la revue Starfix (Gans, Boukhrief, Cognard, Headline...) qui m'a pas mal influencé à partir de 1983.

Mélancolie dans l'interprétation du Temps des Cerises par Gina, la chanteuse éprise du Porco Rosso.

Suzuki à Paris. Je n'y serais pas, pas encore de vacances, mais je ne peux résister à l'occasion d'évoquer la figure du cinéaste japonais Seijun Suzuki auquel rend hommage depuis le 31 mai et jusqu'au 30 juin, la Maison de la Culture du Japon à travers une très complète rétrospective. Il est né à Tokyo en 1923 et comme il existe d'excellentes notices biographiques, je vous propose de vous reporter à celle de cinétude. Je ne ferais pas mieux que Julien Gester. Suzuki, j'ai découvert ses films il y a un peu plus d'un an grâce à un ami (merci Alain) et aux très beaux coffrets édités par Canal. Car il s'agit bien de découverte au plein sens du mot tant l'univers de Suzuki permet de ressentir à nouveau l'émerveillement devant un film neuf. Et c'est bien pour être émerveillé que l'on va au cinéma, non ? Sa période désormais la plus connue se situe dans les années 60 et son sommet est pour beaucoup La marque du tueur réalisé en 1967. Alors employé par la société Nikkatsu qui fabrique à la chaîne des mélos, des films policiers et des films érotiques, Suzuki donne des films policiers érotiques, violents, musicaux et plein d'un humour sarcastique du meilleur aloi. Expérimentateur de formes, de sons et de couleurs son cinéma est parfois franchement surréaliste. Si le cinéma de Suzuki n'est pas mélancolique, certes non, ses admirateurs les plus zélés, Jarmush, Tarantino ou Kitano le sont assurément. Le bon docteur Orlof a écrit plusieurs beaux articles sur ces films, je vous invite à fouiller dans son index. Lettre S.

Et parlant du Dr Orlof, j'ai fini par acquérir après de longues recherches la bible (ou presque) qu'il cite si régulièrement : Les yeux de la momie de Jean-Patrick Manchette. Recueil de chroniques écrites entre 1978 et 1982 pour Charlie Hebdo, ce beau pavé va certainement faire partie des (très rares) livres que je passe mon temps à ouvrir et ouvrir encore tout au long de l'année. Comme les chroniques de Daney, ma petite bible du western italien, La théorie des acteurs de Moullet et les livres d'entretiens avec Hitchcock et Hawks. Il faut dire que cette période correspond exactement à la naissance de ma cinéphilie aiguë, encore un peu jeune pour les salles de quartier qui fermaient les unes après les autres mais assez autonome pour m'inscrire à la cinémathèque (de Nice) et commencer à voir le plus de choses possible, à lire des livres sur et chercher une revue qui me donne envie de. Alors au fil des pages que j'ai déjà survolées, les souvenirs se ramassent à la pelle.

Je ferais peut être quelque chose sur Gordon Scott cet été. Sa disparition et les hommages discrets mais sincères qui ont suivi sur les blogs que j'aime lire m'ont ramené à ces films de mon enfance où se croisaient des acteurs plutôt limités mais charismatiques comme Lex Barker, Gerard Barray, Steve Reeves ou Fess Parker, souvenirs d'ailleurs plus liés à la télévision qu'aux salles. Jetez donc un oeil sur les remarquables documents du Greenbriar picture show. Tarzan en double programme avec Jerry Lewis, c'est pour Imposture, ça !

Je fais peut être un peu trop dans le western ces derniers temps, mais je vous ai quand même prévu un double programme pour le 15. En attendant Ford.

11:55 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (10) | Tags : Jean-Patrick Manchette, Gordon Scott, Hayao Miyazaki, Jean-Claude Brialy, revue | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

06/06/2007

Colizzi trilogie

23:35 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : Giuseppe Colizzi, western | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

24/05/2007

Pensées du 23

Il y a une quinzaine, j'ai revu The Magnificent seven (Les 7 Mercenaires), le film de John Sturges, histoire de participer à la discussion sur le forum western movies. L'occasion était bonne. Cette nouvelle vision m'inspire des réflexions proches de celles d'Hyppogriffe et de Pierrot sur le cinéma actuel. Rien à voir ? Pas sûr. Les années 40 et 50 sont un âge d'or pour Hollywood, une réussite tant économique qu'artistique. Le film de Sturges est emblématique du tournant que prennent les années 60. C'est plus un concept marketing bien huilé qu'une oeuvre : situations fortes, distribution d'icônes d'où surnage le personnage angoissé de Robert Vaughn, imagerie d'Épinal et quelques bonnes répliques. La réalisation est correcte mais sans âme. L'année d'avant était sortit Rio Bravo de Hawks, antithèse absolue du film de Sturges. Le problème, c'est que ce n'est pas Rio Bravo qui a donné le ton de la décennie à venir. Il faudra 10 ans et une nouvelle génération pour que le cinéma américain s'en remette.

C'est là que je cesse d'être d'accord avec Hyppogriffe. Les « movie brats » ou le gang des barbus (Spielberg, Coppola, Cimino, Scorcese, de Palma...) voulaient renouer sincèrement avec cet âge d'or et je ne les vois certes pas comme des imposteurs. Ce que je peux éventuellement leur reprocher, c'est de s'être laissé déposséder du pouvoir qu'ils avaient obtenu, à quelques exceptions prés. Aujourd'hui, le cinéma américain, ce sont des rouleaux compresseurs comme 300 et Spiderman 3. Ces dernières année, il est devenu de plus en plus difficile de suivre des oeuvres, de reconnaître des signatures comme on reconnaissait un premier plan de Hitchcock ou de Ford. Et de Spielberg.

Est-ce que ce n'est tout simplement pas moi qui vieillit ? Qui ait perdu un peu de mon entrain juvénile ? Peut être que Ben Stiller c'est bien Jerry Lewis et que je ne sais plus ce que je vois.

La semaine dernière j'ai découvert Dio perdona, io no (Dieu pardonne, moi pas) le premier film de Giuseppe Colizzi avec le tandem Bud Spencer et Terence Hill en 1967. Ce qui m'a frappé, c'est qu'il y a plus d'inventivité, de cinéma, dans les cinq premières minutes avec l'arrivée du train plein de cadavres que dans tout le film de Sturges (Je me suis posé la question de savoir si Colizzi connaissait Les pirates du rail, un film de Christian Jaque de 1937 avec une scène proche). Mais voilà, depuis quelques temps, je me demande pourquoi je me sens si bien avec les grands classiques où avec le cinéma de genre, et si peu motivé au fond par la grande majorité de ce qui sort.

Et le cinéma français dans tout cela ?

Je vois ça un peu pareil. Quand le cinéma américain a battu de l'aile dans les années 60, il a été supplanté par les nouvelles vagues des films venus du japon, d'Italie, de Pologne, de Tchécoslovaquie, de France, d'Angleterre... En France, il y a eu une époque ou des auteurs pouvaient monter des projets ambitieux et trouver un public pour les suivre et leur donner les moyens nécessaires. C'est aussi comme ça que se fait le cinéma. J'aime bien cette idée qu'à l'époque, Belmondo pouvait passer de Verneuil et De Broca à Truffaut et Godard. Le problème aujourd'hui, enfin, l'un des problèmes, c'est que ça ne se fait quasiment plus, sauf Deneuve chez Garrel et Carax. Nous avons aujourd'hui une sorte de fracture toujours plus béante entre de grosses machines avec très peu de cinéma et beaucoup de moyens et de tout petits films, tout petits, petits, fait avec des bouts de ficelle et qui finissent non seulement par se ressembler tous mais encore par n'avoir guère plus de cinéma que les grosses machines. Tout le monde ne peut pas faire A bout de souffle où disons Django où Carnival of souls, voilà qui serait marrant.

Christophe Honoré, par exemple. Je n'ai pas vu son film, Dans Paris, mais j'en ai lu beaucoup de bien, et puis aussi pas mal de mal : le fait d'être accroché à l'héritage de la nouvelle vague. 17 fois Cécile Cassard, déjà, il me manquait quelque chose malgré les 10 minutes de Balibar et Demy (tiens). Rebelote avec celui qu'il présente à Cannes : Les chansons d'amour. C'est une comédie musicale dans la ligne de Jacques Demy nous dit-on. Comme toutes les tentatives de comédie musicale depuis vingt ans, Resnais mis à part. J'adore Demy, mais je serais peut être plus excité si on me disait que la prochaine comédie musicale sera inspirée par Mark Sandrich ou Bob Fosse. Mieux, je rêve d'une comédie musicale violente et brûlante sur une musique de Noir Désir. Enfin quelque chose qui tranche un peu comme dans certains courts métrages étrangers que j'ai vu ici ou là.

Bon, ce qui manque, ce sont des films moyens, des films aux moyens moyens et donc susceptibles d'être autre chose que moyens. Des moyens à la hauteur de véritables ambitions. Un autre problème aujourd'hui, c'est que Rivette ou Podalydès ou Ferran ou Joffé ou même Beinex ait autant de mal à monter leurs projets et qu'ils tournent si peu. Et pendant ce temps là, les écrans sont saturés de pellicules improbables venues de transfuges de la télévision et de films qui tendent à devenir les bandes annonces du futur DVD collector à sortir sous six mois.

D'accord, tout cela reste assez général, quelques idées comme ça. Et puis j'exagère. En fait, le film dont je voulais vous parler, là maintenant, c'est Bouge pas, meurs et ressuscite de Vitali Kanevski. J'ai commencé à écrire et puis mon disque dur secondaire a sauté ce week end. Le texte est sans doute perdu, alors je suis un peu en rogne.

00:10 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (19) | Tags : critique, polémique, cinéma français, John Sturges, Christophe Honoré, Giuseppe Colizzi, Bruno Mattei | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

16/05/2007

Entretiens

Internet est fascinant quand il permet de diffuser des documents comme ceux-ci :

Sur Parole des jours, un entretien en 41 parties entre Jean-Luc Godard et Stéphane Zagdanski sur le cinéma et la littérature dont voici la première partie.

14:25 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : Jean-Luc Godard, Jean-Pierre Bouyxou, Stéphane Zagdanski, Pierre Clémenti, Miklos Janscó, Glauber Rocha, Jean-Marie Straub | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

13/05/2007

Des barbelés sur la prairie

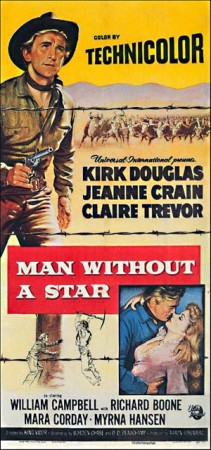

J'avais un souvenir très fort de Man without a star (L'homme qui n'a pas d'étoile - 1955) de King Vidor. Dempsey Rae, le personnage joué par Kirk Douglas est tabassé en pleine rue par Steve Miles (Richard Boone) et ses hommes. Entravé, ensanglanté, humilié, il gît dans la poussière, image vivante de la détresse. Alors qu'il se redresse, son revolver traverse soudain le champ pour tomber devant lui. Il se retourne pour découvrir Idonee, sublime Claire Trévor qui reprend là un personnage proche de la Dallas de Stagecoach (La chevauchée fantastique - 1939) de Ford. Elle apparaît dans une superbe contre-plongée, si forte et si digne. En lui lançant son revolver à la figure, elle lui rappelle ce qu'il est, un homme, « une espèce ancienne ». Et là, en un éclair, me revient la scène initiale de Rio Bravo de Hawks, tourné trois ans plus tard. Dean Martin, alcoolique, humilié, à terre, et l'irruption de la botte de John Wayne dégageant le crachoir dans lequel Martin va plonger la main pour récupérer un dollar et se payer encore un verre. Suit la même contre plongée et le même regard. Joli. Courage, déchéance, rédemption, violence, dignité. Tout est dit en deux plans et un geste. Tout ce qui fait du cinéma un grand art et de certains western du grand cinéma.

Man without a star est un film à la drôle d'histoire. Il arrive à une époque ou les grands studios hollywoodiens sont en pleine mutation. Les acteurs stars et certains réalisateurs s'émancipent et deviennent producteurs. De fait le film est à l'initiative de Douglas, hyperactif, qui repère quelques semaines de libres entre deux tournages. Borden Chase écrit le film, lui qui a travaillé sur Red River (La rivière rouge – 1948) de Hawks et Bend of the river (Les affameurs – 1952) d'Anthony Mann. C'est encore Douglas qui engage King Vidor le légende hollywoodienne de The Crowd (La foule – 1928) ou de Duel in the sun (Duel au soleil – 1946). En 1954, il est tout à la fois un réalisateur toujours prestigieux mais en fin de carrière et se préoccupe surtout de son adaptation de Guerre et paix qu'il tournera l'année suivante. Douglas, lui, c'est la nouvelle génération débordante d'énergie. Entre les deux hommes, le travail sera électrique. Douglas est pressé par le temps et veut trousser un bon western de série à petit budget. Vidor, sans doute nostalgique des fastes de Duel in the sun entendprendre son temps. A l'arrivée, Vidor reniera plus ou moins le film tandis que Douglas en revendiquera haut et fort (coucou mon hébergeur) la paternité. Alors que ces problèmes auraient pu mener le film à l'échec, le miracle se produit et le film bénéficie des qualités combinées de deux hommes qui transcendent la modestie des moyens. Man without a star est l'un des plus beaux westerns des années 50 et le prototype de ce qui va devenir le western crépusculaire.

Man without a star c'est l'histoire classique des gros éleveurs qui veulent faire paître leurs troupeaux librement en « open range » contre les petits éleveurs qui cherchent à se protéger et à clôturer les pâturages avec du fil barbelé. C'est une histoire de vaches, donc un vrai western. Si on a l'esprit mal tourné, on peut en faire une lecture marxiste, gros capitalistes venus de l'est contre petits éleveurs familiaux. C'est surtout l'histoire d'un homme pris au milieu de tout cela, un homme qui voit revenir un passé douloureux et devra l'affronter.

De Vidor, le film a l'élégance des mouvements de caméra, le langage expressif du muet comme dans la scène décrite en introduction, le sens de l'épopée et de l'épique. La poursuite finale a cet aspect légèrement accéléré qui rappelle les grandes chevauchées de Walsh et Ford. Il y a aussi la dimension tragique, plus grande que nature des personnages, hommes et femmes aux caractères entiers, aux ambitions démesurées, aux passions sans limites, à la force morale inébranlable, bien dans la lignée des grands personnages de Vidor comme l'architecte demi-dieu de The Fountainhead (Le rebelle – 1949) joué par Gary Cooper. Vidor est sans doute aussi à créditer des deux beaux personnages féminins forts, relativement rares dans le genre. Il y a donc Idonee, jouée par Claire Trevor toute en finesse pour une figure classique, la prostituée qui a réussi et a su devenir une femme respectée. Comme la Vienna de Johnny Guitar, elle est surtout émouvante par sa beauté de femme qui a vécu et la force des sentiments que l'on devine encore envers un homme épris d'action et de liberté. Plus originale, Jeanne Crain joue Reed Bowman, l'impitoyable patronne du grand ranch, venue de l'est avec sa salle de bain, grand élément de comédie dans le film. Reed mène les hommes à la baguette, engage des tueurs et utilise ses charmes comme instrument de management. Elle est l'incarnation de la civilisation en marche. On sait que dans l'univers du western, la femme est redoutable et redoutée parce qu'elle siffle la fin de la récréation.

De Douglas, le film reçoit l'énergie et l'humour déjà utilisés par Hawks dans The big sky (La captive aux yeux clairs – 1952). Sa composition de Dempsey Rae, le cow-boy rebelle, insolent, charmeur et chanteur qui déteste les barbelés, est toujours à la limite de l'explosion. Explosion physique littérale lorsqu'il arrache sa chemise pour révéler ses cicatrices. Explosions régulières de sa violence qu'il tente de maîtriser. Explosion morale d'un homme qui est en fuite de lui-même, qui tente de se perdre dans l'abjection mais qui va trouver la rédemption au service des autres. Une thématique classique du western américain exemplairement illustrée ici. Douglas impose sa forte présence physique, sa nervosité, son visage tendu de carnassier, son regard brûlant de vie. Il joue en contrepoint de sa décontraction quand il se vautre dans le salon de sa patronne, de son humour quand il chante en s'accompagnant au banjo comme dans 200 000 lieues sous les mers ou The big sky. Il sait aussi donner de l'espace au jeune William Campbell qui joue Texas, le jeune homme qu'il prend sous son aile (le film est aussi une histoire d'initiation). Avec sa façon d'être, Douglas impose au film son rythme (le film fait 86 minutes chrono).

L'un des aspects les plus intéressants de ce film est qu'il fait figure de précurseur des westerns dits crépusculaires. Des westerns qui vont interroger le rapport entre le passé et le futur, interroger l'histoire de l'Amérique en train de se construire. Pour schématiser, on pourrait dire que jusqu'à 1950, on raconte l'épopée, la naissance d'une nation. Puis les années 50 voient une plongée dans la psychologie du héros avec les films d'Anthony Mann, Bud Boetticher, The Searchers (La prisonnière du désert – 1956) de Ford et Rio bravo qui pourrait marquer la fin de ce cycle. A partir des années 60, avec l'arrivée de Sam Peckinpah et Sergio Léone, avec les remises en question de Ford, on porte un regard critique et se développe un discours sur les valeurs, l'arrivée de la civilisation souvent symbolisée, outre par la femme, par le chemin de fer. Le même chemin de fer qui introduit Dempsey Rae, cow-boy avec sa selle mais sans cheval. Douglas devait être sensible à cette thématique puisqu'il fera, en 1962, le très beau western crépusculaire et contemporain, Lonely are the brave (Seuls sont les indomptés) de David Miller. Man without a star c'est surtout cette histoire d'un homme qui a du mal à entrer dans le monde civilisé, de renoncer à sa liberté de sauvage pour une place dans la communauté. Rae est le cousin du Tom Doniphon l'homme qui tua Liberty Valance dans le film de Ford. Comme lui, il sait que son temps est passé, il accepte de se sacrifier en s'engageant à sa façon, violente et libre, pour faire triompher le progrès, un progrès tiède, tranquille et peu enthousiasmant à ses yeux, mais un progrès réel qui voit le triomphe du droit sur la loi de la force, qu'elle soit physique (Steve Miles le tueur à gage), ou économique (avec la belle Reed Bowman). Il passe le témoin à son jeune protégé et lui laisse l'avenir. La fin du film le voit repartir à cheval, solitaire, comme on dit dans Il était une fois dans l'Ouest : « Rien ne peut nous intéresser ni la terre, ni la fortune, ni la femme ». Rae s'éloigne vers un pays qui n'existe déjà plus mais il est du moins en paix avec lui-même.

A noter le visage encore jeune de Jack Elam dans un second rôle de brute, Jay C. Flippen en contremaître intègre, une musique peu marquante pour un western mais la belle balade chantée par l'inévitable Frankie Laine disparu au début de l'année.

Sur le western crépusculaire, Pibe-san me signale une belle programmation de la Cinémathèque de Toulouse (pour ceux qui sont dans la région).

Le DVD, belle restauration et présentation par Bertrand Tavernier

Skorecki sur le film

Francis Moury sur le film

Très belle critique sur Lumière.org

Photographies : source Soundtrackcollector et El criticon

06:30 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (7) | Tags : western, King Vidor, Kirk Douglas | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

12/05/2007

Plongée / Contre plongée (à suivre)

09:50 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : King Vidor, Howard Hawks, western | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

09/04/2007

Et le lendemain...

Première surprise, il me faut répartir également mes louanges entre Jeanne Balibar et son partenaire Guillaume Depardieu. Dès les premiers plans dans l'église du monastère si présente que j'avais l'impression d'en sentir le parfum, dès ce premier mouvement qui s'approche du dos massif du général Armand de Montriveau, Depardieu impose une présence physique qui appelle le souvenir des créations de son père à son meilleur pour Truffaut, Blier, Pialat ou Ferreri. Il est « une force qui va », massif, déterminé, maladroit un peu aussi, tentant de contenir l'énergie de l'ex-général d'Empire et explorateur africain, imposant cette densité au sein de la délicatesse immémoriale du couvent comme dans les précieux et vains salons parisiens de la Restauration.

Face à cette force, le duchesse de Langeais est toute finesse de traits et de corps, presque fragile et pourtant animée d'un grand feu intérieur né de sa passion. Tout en elle est fait de contrastes violents : frivole et profondément amoureuse, coquette et idéaliste, calculatrice et abandonnée. Dans leur affrontement qui constitue le coeur du film, Rivette joue admirablement de leur complémentarité. J'avais pensé intituler cette chronique « Acier contre acier » selon les mots mêmes de Blazac repris par Rivette, mais le critique de Politis y a pensé avant moi. Du coup, celui que j'ai choisi est plus en relation avec le style du film. Car, seconde surprise pour moi qui ne suis pas un grand familier de l'oeuvre du réalisateur, Ne touchez pas la hache est un film dans la tradition des grands films muets. Précision des cadrages, majesté des plans et du rythme, force des ellipses, expression physique des acteurs, tout ramène à cet art devenu si rare. Et avec beaucoup d'humour Rivette utilise des intertitres qui scandent ses scènes : «Et le lendemain... », « trois mois plus tard » etc. La très belle scène finale m'a irrésistiblement fait penser aux histoires de vampires de Murnau ou Dreyer avec sa mer si étale, son navire, ses couloirs du couvent et la découverte du corps de la duchesse. Je suis persuadé que l'on pourrait voir le film avec un simple accompagnement au piano et que l'on s'y attacherait tout autant. Paradoxe à nouveau puisque c'est un film très dialogué et que la « tendre guerre » entre le général et la duchesse est une guerre des mots autant que des corps. Le film est construit entre ces deux niveaux : le verbal avec des dialogues brillants puisés à la source même du texte de Balzac et le non-verbal avec les mouvements des corps et les regards. Jeanne Balibar y excelle entre gestes calculés, gestes retenus, regards qui se perdent, éclairs de malice, bourrasques de passion. Rivette joue d'elle et avec elle comme d'un merveilleux instrument.

Il est bon de se rappeler que les « cinéastes sources » de Rivette sont Alfred Hitchcock et Howard Hawks, tout deux maîtres de ce style formé à l'école du muet et sachant intégrer les ressources du son. Ce type de couple dans ce type de dispositif, pour peu que l'on y réfléchisse un instant, a donné chez eux de véritables sommets. Ce sont Cary Grant et Ingrid Bergman dans Notorious (Les enchaînés) et John Wayne aux côtés d'Angie Dickinson dans Rio Bravo. Plus j'y pense et plus je trouve que la scène ou Montriveau menace la duchesse qu'il a fait enlever de la marquer au fer rouge est l'équivalent de la scène ou Feather menace le shérif Chance de sortir avec sa guêpière. On retrouve la même insolence érotique chez Jeanne Balibar et le même mélange de séduction raide chez Guillaume Depardieu. Que l'un ait fait un drame et l'autre une comédie me semble accessoire. Je suppose aussi que l'on pourrait trouver des connivences secrètes avec le travail de Robert Bresson, surtout en ce qui concerne le lien à la religion, à la passion, à la croyance. Mais je ne n'aventurerais pas sur ce terrain qui m'est bien peu familier. Voici donc quelques réflexions qui voudraient faire sentir la richesse de cette oeuvre. Il faudrait aussi citer malgré ce que j'ai écris sur les références au muet, le travail sur le son, le craquement des parquets, la résonance des pavés, le frottement des étoffes. Il faudrait évoquer la photographie de William Lubtchansky avec ses ambiances à la bougie. Il faudrait étudier la façon que Rivette a, une fois encore, d'introduire l'esprit du théâtre dans son cinéma avec les jeux sur les rideaux, il faudrait parler des apparitions de Bulle Ogier et de Michel Piccoli. Il faut surtout voir ce film absolument et s'immerger dedans complètement.

Photographies : © Moune Jamet (source les films du Losange)

Site officiel du film

17:00 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (8) | Tags : Jacques Rivette, Jeanne Balibar, Guillaume Depardieu, cinéma français | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

08/04/2007

Joyeuses Pâques

14:05 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : Federico Fellini | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

05/04/2007

300 zéros

Je n'avais pas vraiment prévu d'écrire sur 300. Non seulement je ne l'ai pas vu mais je n'en ai pas l'intention. J'éprouve pourtant le besoin rare mais impérieux de dire pourquoi. Et pourquoi aussi j'estime ce film détestable. Et le fait qu'il séduise un large public renforce ce besoin. Le film est une sorte de variation sur The 300 spartans (La bataille des Thermopyles), tourné en 1962 par Rudolph Maté dont ce fut l'avant-dernier film. De celui-ci, je vous entretiendrais un jour car c'est un film magnifique et Rudolph Maté fut un très grand chef opérateur et un excellent metteur en scène. Pour en rester à 300, c'est inspiré surtout d'une bande dessinée de Franck Miller, un dessinateur que j'adore et dont l'univers, violent, noir et blanc, a déjà inspiré un intéressant Sin City, intéressant mais pas non plus révolutionnaire.

A priori, un film comme celui-ci avait de quoi séduire l'amateur de peplum que je suis. Hélas, trois fois hélas, il est surtout emblématique d'une tendance lourde du cinéma actuel au niveau formel et plutôt répugnante sur le fond. Sur la forme, c'est ce que j'appelle le syndrome du Seigneur des anneaux. La surenchère numérique comme seul horizon artistique. Des figurants virtuels d'ici jusque là-bas, des angles de vue impossibles, des tours à se dévisser le cou, des puits jusqu'au fond de la terre, des effets visuels qui tiennent du jeu vidéo, un « montage » qui vise à l'accumulation des plans jusqu'à l'écoeurement, look branché piercing et cheveux gras pour des pantins en guise personnages, musique boum-boum et zéro cinéma. Je ne supporte plus, rendez moi les dinosaures de Ray Harryhausen, Steve Reeves et la charge de l'armée mexicaine dans Alamo !

j'ai revu il y a quelques jours A walk with Love and Death (Promenade avec l'amour et la mort) de John Huston. De celui-ci, je vous entretiendrais un jour car c'est un film magnifique et John Huston à son meilleur est un magnifique metteur en scène. Ce film se déroule pendant la guerre de cent ans. C'est l'un des plus beaux films fait sur cette période. A cette époque, la France était peu peuplée et les combats ne mettaient en jeu que quelques dizaines, quelques centaines au mieux de combattants. C'est ce que montre avec justesse Huston. Des engagement entre bandes, la confusion des combats entre paysans et chevaliers, la douleur et la violence. La difficulté qu'il y a à tuer quelqu'un. Je ne pense pas que Zack Snyder ait vu ce film. Adepte de monsieur Plus, il aligne, pour ce qui reste après tout un épisode historique, des hordes de perses qui ressemblent plus aux orques de Peter Jackson et va jusqu'à nous inventer des rhinocéros de combats. Ne nous gênons pas. Il est tellement plus facile de tuer des créatures irréelles. Mais cela reste quand même des envahisseurs perses et, en 2007, cela prend quand même un certain sens. Politique, le sens.

Sur le fond, 300 semble avoir atteint un joli niveau de bassesse. Je serais presque tenté d'employer l'adjectif rivettien d'abjection. Tout m'est venu de ce passage qui passe en boucle et que l'on peut voir dans la bande annonce : le roi de Sparte, Léonidas, s'engueule avec un émissaire perse. Visiblement pas content, il le balance dans un de ces fameux puits sans fond d'un coup de pied rageur dans la poitrine en écumant : « This is Sparta ! ». Léonidas est le héros de cette histoire. On le voit un peu plus loin enlacer une blonde pulpeuse dans un champ de blé sur fond de soleil numérique. C'est bien le héros. Un héros qui balance un émissaire dans un puits avec un bon mot destiné à séduire dans les cours de récréation. Sans remord. Rien à dire, c'est la classe américaine. Difficile de ne pas penser aux subtilités de Bush junior qui balance des missiles sur la Russie quand il teste un micro, c'est le même niveau.

J'ai revu il y a une quinzaine She wore a yellow ribbon (La charge héroïque) de John Ford. De celui-ci, je vous entretiendrais un jour car c'est un film magnifique et John Ford est l'un des plus grands poètes du cinéma. Ce qui m'a frappé cette fois, encore plus que les autres, c'est combien son héros, Nathan Brittles, l'un des plus beaux rôles de John Wayne, met d'ardeur à désamorcer les conflits. Il passe son temps et celui du film à éviter l'engagement avec les indiens comme il cherche à rendre la vie plus agréable à ses soldats. C'est le héros de l'histoire. Un héros à échelle humaine. Quelques années plus tard, John Wayne jouera Ethan Edwards dans The Searchers (La prisonnière du désert) toujours de Ford. Ethan est un raciste violent, caractériel, qui scalpe son ennemi. Mais Ford le montre comme tel : violent et caractériel, raciste au point de chercher obsessionnellement à tuer sa nièce enlevée et élevée par les indiens. Et c'est bien par son geste sublime de renoncement à cette part sombre de lui-même, à la fin du film, qu'il en devient le héros en retrouvant son humanité. Chez Ford enfin, celui qui n'a pas de considération pour un émissaire ne risque pas d'être le héros positif de l'histoire. C'est le colonel Thursday joué par Henry Fonda dans Fort Apache.

Dans le film de Maté, Léonidas est un roi noble qui exalte l'idée de sacrifice et de dignité. Il serait bien incapable du geste du Léonidas de Snyder. D'une façon plus générale, jusqu'à une époque récente, les héros étaient généralement ceux qui cherchaient à éviter l'affrontement et, quand celui-ci avait finalement lieu, ils en payaient le prix, dans leur chair ou leur esprit. Le héros était aussi celui qui savait dépasser ses pulsions de mort comme James Stewart chez Anthony Mann ou Glenn Ford chez Fritz Lang. Et quand à ceux qui cédaient à ces pulsion de mort, ils étaient montré dans toute leur ambiguïté. C'est la grande époque des anti-héros, ceux de Sam Peckinpah, de Michael Cimino, de William Friedkin... Rien de tout cela dans 300. Rien que la rhétorique de la loi du plus fort, de la loi du plus con. Et si peu à voir avec le cinéma.

08:00 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : polémique, John Ford, Zack Snyder, peplum | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

04/04/2007

Illustration de la valeur travail

A nous la liberté ! - René Clair

Modern times (Les temps modernes) – Charlie Chaplin

Alexandre le bienheureux – Yves Robert

Il sorpasso (Le fanfaron) – Dino Risi

You cant take it with you (Vous ne l'emporterez pas avec vous)– Franck Capra

Un drôle de paroissien – Jean-Pierre Mocky

The ballad of Cable Hogue (La ballade de Cable Hogue) – Sam Peckinpah

Pierrot le fou – Jean-Luc Godard

Adieu Léonard – Pierre Prévert

13:15 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : liste | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

03/04/2007

Bug

J'aime beaucoup le cinéma de William Friedkin. L'homme pas trop, surtout depuis qu'il a tripoté son Rampage (Le sang du Châtiment - 1988) pour le faire coller à l'évolution (!) de sa pensée sur la peine de mort. Mais bon, l'homme et son œuvre, on sait qu'il faut faire la part des choses. Je dois donc être l'un des seuls à avoir apprécié son polar Jade qui l'avait remis en selle commercialement et l'un des rares à avoir vu et aimé son Blue Chips (1994) sur le monde du basket avec l'un des plus beaux rôles de Nick Nolte. Les fesses entre deux tabourets pour écrire poliment, Friedkin ne fait partie d'aucune famille à Hollywood. Il n'est ni assez rebelle pour figurer entre Cimino et Carpenter, ni assez docile pour jouer entre Cameron et McTiernan, ni assez barbu pour faire partie du clan Spielberg – Scorcese – Coppola. Son cinéma continue pourtant vaille que vaille à maintenir un regard original au sein d'une industrie qui ne favorise plus guère ce genre d'attitude.

Dans ce contexte, Bug, sa nouvelle œuvre, est une bonne nouvelle. Cela commence par un long et vaste mouvement aérien, planant au dessus d'un motel miteux en plein désert. J'ai pensé à A history of violence de Cronenberg quand la caméra s'avance vers la femme isolée sous le porche pour la faculté à créer, immédiatement, une ambiance lourde. Et puis l'on plonge sur Agnès jouée par Asley Judd, pour une dizaine de minutes éblouissantes, filmées au plus près afin de pénétrer l'angoisse de cette femme seule et misérable, belle encore, en butte au harcèlement téléphonique de son ex-compagnon, ex-taulard violent et fraîchement libéré.

Le film déroule ensuite une histoire banale d'apparence, somme toute un peu mélo, avec la rencontre entre Agnès et Peter joué par Michael Shannon, un étrange jeune homme visiblement assez angoissé lui aussi. Premier basculement brutal lorsque, après la première nuit d'amour, Peter est piqué par un insecte (bug pour les non-anglophones). Cet insecte que l'on ne verra pas fait sortir le film de sa route balisée de la romance marginale pour les chemins tortueux de l'angoisse. Mais qui est vraiment Peter ? D'où vient-il ? La vérité est-elle ailleurs ? On replonge plus profondément dans l'univers mental des protagonistes à mesure que leur univers physique se réduit de pair avec le cadre, entre les quatre murs du motel.

Deuxième rupture, franchement traumatisante, lors de l'auto-arrachage de dent qui voit le film passer cette fois dans le fantastique horrifique et à travers le miroir jusqu'au final sur la corde raide. Mais comme je l'ai lu quelque part, moins on en sait en allant voir ce film, mieux c'est. Avec le long monologue d'Asley Judd, Friedkin nous entraîne au bout de son œuvre sans crainte de perdre certains de ses spectateurs en route. Marche ou crève ! On retrouve le même schéma de progression que dans L'exorciste, où l'on basculait du portrait naturaliste de cette mère-actrice dans l'étrange avec les premières perturbations de sa fille, Regan ; puis brutalement dans l'horreur avec les fameuses et terrifiantes montées d'escalier. Bug a de nombreuses similitudes avec ce film qui fit la gloire de Friedkin. Y compris lors des impressionnantes convulsions de Peter qui sont une citation littérale. On y retrouve aussi la fascination pour le Mal, un mal qui est nécessairement à l'intérieur des êtres. Un mal qui se manifeste de façon violemment physique. On pourra bien sûr y lire diverses métaphores sur l'Amérique d'aujourd'hui, mais ça ne me semble pas l'essentiel. Même si Peter cite à un moment deux icônes du « mal » réel : Jim Jones, gourou de je ne sais plus quelle secte d'illuminés et Timothy McVeight, auteur de l'attentat d'Oklahoma City.

Bug est aussi une sorte de film somme dont les images ramènent aux grands moments du cinéaste. Le visage inondé de sang de Rampage, La boîte homo de Cruising (1980), la violence physique et le feu de To live and die in L.A. (Police fédéral Los Angeles - 1985), les névroses obsessionnelles de « papa » Doyle dans French Connection (1971) et de tous les autres.

A la projection, je me suis fait plusieurs fois la remarque que le dispositif de mise en scène était très théâtral. Unité de lieu, de temps, importance des dialogues et grand scène finale autour d'un long monologue. Et puis j'ai vu au générique de fin que le film était bien adapté d'une pièce. Une pièce de Tracy Letts adaptée par elle même après que Friedkin ait été subjugué par une représentation. Quelle intuition, ce Vincent. Friedkin a respecté la source de son matériau d'origine et en a fait la force de son film. Rigueur et détermination. Une force qui vous laisse pantelant quand se rallument les lumières de la salle. Oui, Bug est une bonne nouvelle, celle que Friedkin bande encore puisqu'il filme et filme encore.

Photographies : © Metropolitan FilmExport

08:30 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (8) | Tags : william friedkin | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

27/03/2007

Du bon usage de La Marseillaise (histoire de s'inviter dans le débat)

07:45 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : Michael Curtiz, musique | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |