31/08/2008

Corbucci à l'antique

Un cavalier qui surgit hors de la nuit

Cours vers l'aventure au galop

Son nom, il le signe à la point de l'épée,

D'un « S » qui veut dire Spartacus !

Chanteront-t'on assez la louange aux cinéastes populaires italiens et à leur imagination débridée ? La caméra ferme, ils n'ont jamais reculé aux croisements les plus baroques, élargissant sans cesse l'espace d'un cinéma ludique. Un espace où Zorro rencontre Maciste, Sartana croise Django et Samson fait équipe avec Ulysse et Hercule. Bien sûr, on objectera qu'il y a beaucoup de déchet là-dedans. On aura pas tort, nombre de ces greffes ont été rejetées, monstrueuses. Mais l'acharnement et l'absence de scrupules ont permis aux meilleurs de ces réalisateurs de créer des formes ô combien excitantes.

Il figlio di Spartacus (Le fils de Spartacus) est ainsi confié à Sergio Corbucci en 1963 pour se glisser dans la vague de succès du Spartacus de Stanley Kubrick. Très à l'aise, Corbucci reprend tout simplement le film de Kubrick là où celui-ci l'a terminé. Spartacus a été vaincu et, au milieu des esclaves crucifiés, passe à cheval le centurion Randus. Comme c'est le héros, il compatit. Fidèle de César, il est envoyé par celui-ci pour voir ce que trafique le consul Crassus. En route, il fait naufrage, échoue sur une côté désertique, est fait prisonnier et emmené comme esclave. Comme c'est le héros, il prend conscience. Puis il est reconnu, deux fois. Un esclave, au médaillon que Randus porte autour du cou (coup classique), voit en lui le fils du gladiateur révolté, destiné à les libérer. De leur côté, les romains le reconnaissent comme l'envoyé de César et le rétablissent dans ses fonctions. Le voici donc à la cour de Crassus, écartelé entre ses deux identités. Pour résoudre le problème et débusquer le tyran, Randus devient donc un Zorro antique, centurion débonnaire le jour et vengeur masqué la nuit. Et Corbucci de puiser largement dans la mythologie du « renard » mexicain pour nourrir son peplum. Et c'est ainsi que le fils de Spartacus, car c'est bien lui, signe se exploits d'un « S » élégant tracé au glaive.

Je vous passe les détails d'une intrigue classique. Le film est superbe. Tant sur le plan du rythme que sur celui du style, ce style qui fait la différence entre un Corbucci, un Sollima, un Baldi, et les légions de faiseurs nonchalants. Ici, Corbucci a eu les moyens. Tournage en Égypte, décors et figuration imposante à l'échelle italienne, l'écran en cinémascope est bien rempli. Corbucci met en scène, comme il le fera dans ses westerns, un héros naviguant entre deux camps tout en cherchant un accomplissement personnel. Un objectif quelque peu obsessionnel, lié à une perte (La femme de Django, la voix de Silence, le père ici) et que seule la vengeance peu apaiser. Ce peplum est néanmoins bien peu sombre au regard des films à suivre, et l'on pourra s'amuser aux quelques détails sadiques qui le parsème sans que cela nuise à la tonalité positive de l'ensemble. Ce qui réjouit le plus, ce sont les images qui jouent avec la profondeur de champ comme chez Orson Welles (mais si), franchement étonnantes dans le cadre d'une production délibérément commerciale. La photographie est par ailleurs signée Enzo Barboni qui passera plus tard à la mise en scène sous le nom de E.B. Clucher et connaîtra la gloire avec les deux films de Trinita. On pourra penser qu'il a plus de classe comme chef opérateur, signant plusieurs films avec Corbucci dont Django et I crudeli, et avec Ferdinando Baldi dont Texas Addio. Il soigne les ambiances, jouant joliment avec les rouges antiques et les ocres du désert. Côté rythme, c'est Ruggero Mastroianni, un des très grand monteurs italiens (Rosi, Fellini, Visconti...) qui assemble les péripéties sans un temps mort sur une partition de Piero Picioni qui ne donne pas mal à la tête tout en respectant les canons du genre. Devant la caméra, Corbucci bénéficie de la présence du véritable dieu du peplum avec Steve Reeves dans sa dernière prestation pour le genre. Son indéniable charisme et sa non moins indéniable beauté rendent négligeable ses limites en tant qu'acteur. Il a un charme fou et cela suffit. A ses côtés, une autre icône du genre, Gianna Maria Canale dont la beauté m'inspire de grands soupirs mais pas de phrase à la hauteur. Canale qui touchait, elle aussi, à la fin de sa carrière. Je me suis alors fait la réflexion que Il figlio di Spartacus était comme le bouquet final d'un genre bientôt supplanté par le western, un adieu plein d'élégance et de fougue à tout un univers. Ceux qui vont mourir vous saluent.

Le DVD

Photographies : Stevereeves.com et Jacques' movie stills

00:12 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (9) | Tags : sergio corbucci, peplum | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

30/08/2008

Bientôt sur vos écrans

Il figlio di Spartacus (Le fils de Spartacus - 1963), peplum grand style de Sergio Corbucci. Affiches sources Carteles.

09:31 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : peplum, sergio corbucci | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

18/03/2008

Les jeux du cirque

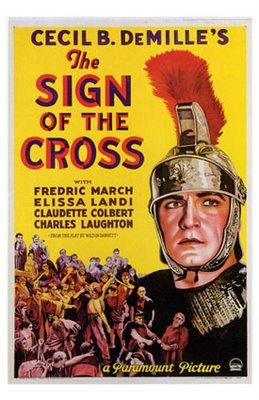

Danse de séduction saphique, orgies, esclave nu aux pieds de l'empereur, décapitation, empalement, imagerie homosexuelle, bondage, sadisme, tenues affriolantes aux décolletés d'ici jusques en bas, lutte de gladiateurs huilés. Non, je ne suis pas en train d'essayer de faire sauter mes statistiques, je vous présente simplement le menu de The sign of the cross (Le signe de la croix), peplum Cecil B DeMillesque datant de l'an de gâce 1932. Vous vous souvenez sans doute de notre charmante amie enchaînée à un poteau, nue et enguirlandée de fleurs, livrée à la concupiscence d'un gros singe velu (là). Je devais voir ce film. C'est fait. C'est beau.

Ça commence par Néron jouant de la lyre face aux flammes de Rome. Néron, c'est Charles Laughton qui se régale dans l'adiposité et la lèvre tombante. Une corde casse. Il y a de la persécution de chrétiens dans l'air. Ça continue avec l'impératrice Poppée se baignant dans sa piscine remplie de lait d'ânesse. Poppée, c'est Claudette Colbert et c'est un spectacle charmant. Une amie vient la visiter pour échanger quelques potins. « Déshabille-toi et viens me rejoindre ». Deux jolis pieds se débarrassent de sensuelles sandales. Délices de l'imagination.

Voici Marcus Superbus, préfet de Rome, joué par Frédéric March qui fut Jekyll et Hyde pour Robert Mamoulian dans une mémorable version de 1931. Il a l'armure, l'oeil et les muscles luisants. Et le peplum au ras des fesses. Le voici qui tombe sous le charme de Mercia, la belle et prude Elissa Landi. Elle est charmante aussi, mais garde du début à la fin une longue robe austère et si peu moulante. Mercia est chrétienne. Comment sauver la condamnée ? Tâche ardue car Marcus a repoussé les avances de l'impératrice et celle-ci se montre impitoyable. « Garce ! » lui lance le préfet après qu'elle ait poussé Néron à la fermeté. « Je t'aime » lui répond Poppée avec une expression d'insolence inoubliable.

Marcus Superbus sera-t'il alors convertit à la foi nouvelle ? Il semble que ce soit le cadet de ses soucis. Le film montre plutôt ses efforts pour amener la digne chrétienne à apprécier enfin les délices de la vie romaine. Lors d'une orgie, il envoie même une de ses ex-maîtresses, Ancaria (Joyzelle Joyner), se trémousser lascivement autour de la belle et l'effleurer de mille doigts. Hélas, les chrétiens chantent sur le chemin de la prison et affermissent le coeur de Mercia. Tout est à recommencer.

Nous voici au cirque, enfin, pour la longue scène finale. Elle va se jouer sur trois niveaux.

Au sous sol, en coulisses, les chrétiens attendent. Ils prient, ils désespèrent, ils espèrent, certains portent des chaînes, d'autres des haillons suggestivement déchirés. Si vous êtes attentifs, vous reconnaîtrez parmi eux le visage émacié de John Carradine. C'est là que se joue l'acte ultime entre Marcus et Mercia. Elle a été condamnée à monter seule dans l'arène. Il doit, pour la sauver, la convaincre d'abjurer sa foi. Mais elle est têtue et il est amoureux.

En haut, dans les gradins, ce sont les spectateurs. On est venu en famille comme on va au cinéma, on est plus ou moins bien placé, on achète de quoi grignoter, on parie, on s'impatiente. Et puis, le film commencé, comme le public populaire de la grande époque, on réagit de mille façons. On rit, on se cache les yeux avec les mains, on se trémousse, on frémit d'angoisse ou de plaisir. Avec sa description détaillée du public romain, DeMille nous renvoie à notre image de spectateur devant son film, non sans perversité ni humour, avec un peu de cynisme aussi dans la mesure ou le regard moral sous entendu par ces plans ne tient pas une seconde face au spectacle offert.

Car au centre, sur l'écran, sur la scène, sur le sable de l'arène, l'imaginaire visuel de DeMille de déchaîne sans retenue. C'est une succession de tableaux violents, sensuels, sadiques et excitants. Ils illustrent, comme les gravures de la Bible ou de la Divine Comédie, toutes les choses merveilleuses que j'ai listées en introduction. Et certaines ne dépareilleraient pas dans le Caligula de Tinto Brass. Il faut voir le gros plan de la fille au singe, le visage renversé contre un visage de satyre de bronze qui a l'oeil lubrique et la langue dans l'oreille. Et la beauté de l'image, ce gris perlé un peu opaque à la façon de Von Sternberg ou de Murnau.

En voici une autre, une jeune blonde aussi peu vêtue, livrée à des crocodiles énormes et luisants. Son cri d'épouvante en gros plan fait penser à ceux que poussera l'année suivante Fay Wray dans King Kong. Les visions se succèdent. Lutte à mains nues, combats de gladiateurs, hommes écrasés par des éléphants, combats contre des fauves, des ours, des taureaux. Clou baroque du spectacle, une bataille sans merci entre trente amazones robustes et trente pygmées frisés. Il faut le voir pour le croire, cela a du enchanter les surréalistes à l'époque. Tout cela est monté de main de maître, une surprise après l'autre. Bientôt, puissants, superbes, les lions montent les escaliers. Les chrétiens aussi, plutôt pitoyables et pas très superbes. On cache les yeux des enfants.

En 1944 le film avait été remonté avec un prologue et un épilogue pour exalter l'esprit de sacrifice en ces années de guerre mondiale. Difficile aujourd'hui de croire que ce film ait pu édifier qui que ce soit, même si ma grand-mère m'en parlait toujours avec émotion. Pourtant Cecil B DeMille, grand manitou du divertissement populaire et familial, avait sans doute de nobles visées, mis à part l'espérance de voir Claudette Colbert nue. Hélas pour lui, son cinéma sensuel et débridé le trahi. Durant tout le film, les chrétiens apparaissent plutôt comme une secte de doux dingues entêtés, tandis que les romains, avec leur débauches, sont des jouisseurs assumés et sans entraves. Et la beauté des plans, de la mise en scène, rend justice au raffinement des intérieurs, à la beauté des corps, à l'érotisme des vêtements, au raffinement des bijoux et des parures. Le film a coûté une fortune et ça se voit. Qui ne voudrait rejoindre Poppée dans sa piscine ?

L'amour de Marcus pour Mercia semble sincère, sous le signe de la gaieté et du renoncement. Il est d'autant plus difficile de croire aux hésitations de l'héroïne, sans parler de son discours rigide et halluciné à la fin. Mais qui se soucie de crédibilité dans un tel film, l'une des plus belles bacchanales que j'ai vue sur un écran.

The sign of the cross est un film d'avant le code Hays, du nom de William Hays, sénateur puritain engagé par les grands studios hollywoodiens pour mettre en place des règles d'autocensure. DeMille lutta contre Hays pour conserver la danse lascive d'Ancaria comme Hawks avait lutté l'an passé pour son Scarface incestueux. Dès 1934 le code est effectif et les pagnes de Tarzan et Jane seront transformés en tabliers de soudeurs. Il se lézarde tout au long des années 50 pour être définitivement abandonné en 1966. Entre temps, le film de DeMille sera amputé de toutes ces choses sympathiques dont je vous ai parlé, jusqu'à nos temps modernes et bénis où l'on retrouve la nage naturiste de Jane, l'indigène écrasé sous le talon de King Kong et notre belle amie offerte à son simiesque partenaire. Ne vous en privez pas.

Vaste analyse sur le site Peplum

Superbe article du Greenbriar Picture show à l'iconographie toujours riche.

Un article très complet, en anglais, plein de détails, sur DVD Savant.

Le film se trouve dans un coffret DVD Universal avec quatre autres oeuvres des années 30 : The Cecil B. DeMille collection. C'est de la zone 1 mais il y a les sous titres en français. Les trois captures DVd en proviennent.

23:13 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : cecil b demille, peplum, érotisme | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

05/04/2007

300 zéros

Je n'avais pas vraiment prévu d'écrire sur 300. Non seulement je ne l'ai pas vu mais je n'en ai pas l'intention. J'éprouve pourtant le besoin rare mais impérieux de dire pourquoi. Et pourquoi aussi j'estime ce film détestable. Et le fait qu'il séduise un large public renforce ce besoin. Le film est une sorte de variation sur The 300 spartans (La bataille des Thermopyles), tourné en 1962 par Rudolph Maté dont ce fut l'avant-dernier film. De celui-ci, je vous entretiendrais un jour car c'est un film magnifique et Rudolph Maté fut un très grand chef opérateur et un excellent metteur en scène. Pour en rester à 300, c'est inspiré surtout d'une bande dessinée de Franck Miller, un dessinateur que j'adore et dont l'univers, violent, noir et blanc, a déjà inspiré un intéressant Sin City, intéressant mais pas non plus révolutionnaire.

A priori, un film comme celui-ci avait de quoi séduire l'amateur de peplum que je suis. Hélas, trois fois hélas, il est surtout emblématique d'une tendance lourde du cinéma actuel au niveau formel et plutôt répugnante sur le fond. Sur la forme, c'est ce que j'appelle le syndrome du Seigneur des anneaux. La surenchère numérique comme seul horizon artistique. Des figurants virtuels d'ici jusque là-bas, des angles de vue impossibles, des tours à se dévisser le cou, des puits jusqu'au fond de la terre, des effets visuels qui tiennent du jeu vidéo, un « montage » qui vise à l'accumulation des plans jusqu'à l'écoeurement, look branché piercing et cheveux gras pour des pantins en guise personnages, musique boum-boum et zéro cinéma. Je ne supporte plus, rendez moi les dinosaures de Ray Harryhausen, Steve Reeves et la charge de l'armée mexicaine dans Alamo !

j'ai revu il y a quelques jours A walk with Love and Death (Promenade avec l'amour et la mort) de John Huston. De celui-ci, je vous entretiendrais un jour car c'est un film magnifique et John Huston à son meilleur est un magnifique metteur en scène. Ce film se déroule pendant la guerre de cent ans. C'est l'un des plus beaux films fait sur cette période. A cette époque, la France était peu peuplée et les combats ne mettaient en jeu que quelques dizaines, quelques centaines au mieux de combattants. C'est ce que montre avec justesse Huston. Des engagement entre bandes, la confusion des combats entre paysans et chevaliers, la douleur et la violence. La difficulté qu'il y a à tuer quelqu'un. Je ne pense pas que Zack Snyder ait vu ce film. Adepte de monsieur Plus, il aligne, pour ce qui reste après tout un épisode historique, des hordes de perses qui ressemblent plus aux orques de Peter Jackson et va jusqu'à nous inventer des rhinocéros de combats. Ne nous gênons pas. Il est tellement plus facile de tuer des créatures irréelles. Mais cela reste quand même des envahisseurs perses et, en 2007, cela prend quand même un certain sens. Politique, le sens.

Sur le fond, 300 semble avoir atteint un joli niveau de bassesse. Je serais presque tenté d'employer l'adjectif rivettien d'abjection. Tout m'est venu de ce passage qui passe en boucle et que l'on peut voir dans la bande annonce : le roi de Sparte, Léonidas, s'engueule avec un émissaire perse. Visiblement pas content, il le balance dans un de ces fameux puits sans fond d'un coup de pied rageur dans la poitrine en écumant : « This is Sparta ! ». Léonidas est le héros de cette histoire. On le voit un peu plus loin enlacer une blonde pulpeuse dans un champ de blé sur fond de soleil numérique. C'est bien le héros. Un héros qui balance un émissaire dans un puits avec un bon mot destiné à séduire dans les cours de récréation. Sans remord. Rien à dire, c'est la classe américaine. Difficile de ne pas penser aux subtilités de Bush junior qui balance des missiles sur la Russie quand il teste un micro, c'est le même niveau.

J'ai revu il y a une quinzaine She wore a yellow ribbon (La charge héroïque) de John Ford. De celui-ci, je vous entretiendrais un jour car c'est un film magnifique et John Ford est l'un des plus grands poètes du cinéma. Ce qui m'a frappé cette fois, encore plus que les autres, c'est combien son héros, Nathan Brittles, l'un des plus beaux rôles de John Wayne, met d'ardeur à désamorcer les conflits. Il passe son temps et celui du film à éviter l'engagement avec les indiens comme il cherche à rendre la vie plus agréable à ses soldats. C'est le héros de l'histoire. Un héros à échelle humaine. Quelques années plus tard, John Wayne jouera Ethan Edwards dans The Searchers (La prisonnière du désert) toujours de Ford. Ethan est un raciste violent, caractériel, qui scalpe son ennemi. Mais Ford le montre comme tel : violent et caractériel, raciste au point de chercher obsessionnellement à tuer sa nièce enlevée et élevée par les indiens. Et c'est bien par son geste sublime de renoncement à cette part sombre de lui-même, à la fin du film, qu'il en devient le héros en retrouvant son humanité. Chez Ford enfin, celui qui n'a pas de considération pour un émissaire ne risque pas d'être le héros positif de l'histoire. C'est le colonel Thursday joué par Henry Fonda dans Fort Apache.

Dans le film de Maté, Léonidas est un roi noble qui exalte l'idée de sacrifice et de dignité. Il serait bien incapable du geste du Léonidas de Snyder. D'une façon plus générale, jusqu'à une époque récente, les héros étaient généralement ceux qui cherchaient à éviter l'affrontement et, quand celui-ci avait finalement lieu, ils en payaient le prix, dans leur chair ou leur esprit. Le héros était aussi celui qui savait dépasser ses pulsions de mort comme James Stewart chez Anthony Mann ou Glenn Ford chez Fritz Lang. Et quand à ceux qui cédaient à ces pulsion de mort, ils étaient montré dans toute leur ambiguïté. C'est la grande époque des anti-héros, ceux de Sam Peckinpah, de Michael Cimino, de William Friedkin... Rien de tout cela dans 300. Rien que la rhétorique de la loi du plus fort, de la loi du plus con. Et si peu à voir avec le cinéma.

08:00 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : polémique, John Ford, Zack Snyder, peplum | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

05/07/2006

Les titans arrivent

J'ai cette vidéo en réserve depuis quelques temps et le moment me semble opportun de la faire partager à mes lecteurs et en particulier à mes amis formant le club des admirateurs et admiratrices de Giuliano Gemma. Les titans (Arrivano i titani) est l'un des premiers grands rôles de l'acteur et l'une des réussites les plus éclatantes du peplum italien. Réalisé en 1961 par Duccio Tessari, le film allie la mythologie et la comédie avec brio. L'extrait que je vous propose montre l'affrontement entre Krios (Gemma) et Rator (Serge Nubret). Outre la beauté des cadrages et la richesse de la direction artistique (les recherches géométriques), on notera le côté décontracté de la bagarre, la violence contenue et désamorcée.

Le film est enfin disponible en DVD et Digitmovies vient de sortir le second volume d'une série de CD dédiée aux peplum et qui propose pour la toute première fois la musique composée par Carlo Rustichelli pour le film.

08:35 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : Giuliano Gemma, peplum, Duccio Tessari | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |