26/07/2009

Un double Mocky pour l'été - 1

Snobs !

... ne pas oublier le point d'exclamation, est le troisième film de Jean-Pierre Mocky qui débuta dans le cinéma en tant qu'acteur, notamment pour Georges Franju. Ici, il rode une formule sans trouver pleinement ses marques. Il est intéressant de le découvrir dans la collection Deux films des Cahiers du Cinéma aux côtés de Un drôle de paroissien (1963) pour mesurer l'évolution rapide de Mocky cinéaste à l'époque. Foisonnant, pétillant, maladroit, empli de possibles, Snobs ! est, selon l'expression consacrée, une aimable pochade.

Photographie : capture DVD Cahiers du Cinéma

Aimable parce qu'il contient déjà la majorité des éléments qui font le bonheur des admirateurs du cinéaste, dont je suis n'en doutez pas. Sens de la dérision, art de la caricature, talent pour le portrait croqué en deux plans ou un travelling, Mocky travaille un humour personnel qui nourrit la charge satirique d'une bonne dose d'humanité. Cela passe d'abord par son travail sur les acteurs, avec les acteurs, et s'exprime par ce goût bien connu pour les trognes étonnantes ce qui fait de lui, dans le genre, le plus proche équivalent français de Federico Fellini.

Il opère dans Snobs ! une alliance excitante entre différentes familles et générations d'acteurs, brassant les vétérans Noël Roquevert, Francis Blanche et Pierre Dac avec les atypiques Michael Lonsdale (excellent) ou Jacques Dufilho ; les jeunes pousses Gérard Hoffman et Véronique Nordey (madame Mocky) avec quelques visages profondément mockiens : l'imposant Robert Secq en patron de poids lourds amateur de jeunes danseuses, Claude Mansard dans son bain, et l'inimitable Roger Legris qui gobe quantité d'oeufs.

09:30 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean-pierre mocky | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

24/07/2009

Poupée

23:33 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : john ford, isao takahata | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

23/07/2009

Indicateur

23:24 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : steven spielberg, isao takahata | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

22/07/2009

Tant que ça fonctionne

Le nouveau film de Woody Allen, Whatever works, pour moi, ça sera plutôt pour. Restons dans l'esprit du titre (Quoi que ce soit tant que ça fonctionne), et disons que ça fonctionne avec moi et que c'est bien comme ça. Pour aller plutôt dans le sens du bon Docteur Orlof, j'ai été sensible à l'énergie juvénile du récit, aux dialogues bien balancés (Ma réplique favorite : « Alors votre mère, c'était aussi un homme ? » à l'absurde façon Billy Wilder), aux piquantes Evan Rachel Wood et Patricia Clarkson, à la mise en scène discrète mais toujours précise qui fait progresser le film à grandes enjambées d'ellipses, au côté faussement théâtral du dispositif allié aux interventions face caméra qui utilisent habilement le plan de l'écran et la complicité du spectateur. L'humour allenien a de nouveau un parfum des années 70, date à laquelle a été écrit le projet, bref Whatever works a tout du petit film pétant de santé, juste ce qu'il me fallait pour me remettre de l'expérience Takahata.

Pour aller, néanmoins un peu, dans le sens de Ed de Nightswiming, le film a tout du film de transition, une détente peut être après le périple européen et l'oeuvre majeure qu'était Vicky, Cristina, Barcelona. Ce retour à New-York, c'est un peu retrouver ses marques comme on retrouve, non sans déplaisir, ses pantoufles. Allen n'est guère original et souvent prévisible. On retrouve assez souvent des motifs vus par ailleurs (le poids du destin et du hasard, les allusions à la Shoah, le héros hypocondriaque...). Ce qui fait du film moins une oeuvre somme englobant et dépassant toutes les autres qu'une nouvelle variation sur les mêmes thèmes.

Je n'irais pas jusqu'à taxer le film d'un relatif cynisme et après la réplique grandiose du dernier Tarantino, « Je crois que je viens de réaliser mon chef d'oeuvre », j'ai apprécié avec gourmandise l'ultime confidence de Boris Yellnikoff : « Je suis le seul à avoir une vision globale ».

Depuis la fin des années 70, il y a toujours eu avec les films de Woody Allen ce sentiment contradictoire entre plaisir de retrouver régulièrement un univers familier et agacement à retrouver un peu toujours la même chose. C'en est même devenu une tarte à la crème critique. Après 40 ans de compagnonnage, il faut peut être en prendre son partit, accepter les hauts avec les bas. Après tout, tant que ça fonctionne...

13:17 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (8) | Tags : woody allen | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

17/07/2009

L'homme aux mille visages

Les quatre premiers plans du film disent assez ce qu'est Man of a thousand faces (L'homme aux mille visages) réalisé en 1957 par Joseph Pevney. Le premier est un logo façon médaille commémorative qui inclus le film dans la célébration des 50 ans de Hollywood. C'est du noir et blanc. Hollywood va se pencher sur son prestigieux passé, salutaire exercice pour un système qui sent alors le sol se dérober sous ses pieds. Le second, c'est le fameux logo de la Universal avec son globe terrestre. Nous verrons donc un film Universal qui se penche sur l'histoire de Universal et des films Universal. Le troisième est le logo du procédé Cinémascope. L'écran large est à cette période l'arme de choc de Hollywood contre la télévision. Cinémascope est devenu synonyme de vastes westerns, d'aventures épiques, de films plus grands que nature. C'est une façon de dire que l'on fait passer l'histoire du studio dans la dimension de la légende. Le quatrième nous montre l'entrée d'un studio (devinez) et un drapeau américain qui descend pour se mettre en berne. Un texte nous apprend que l'on va rendre hommage à un acteur. Avec le drapeau, Universal et le cinéma se fondent avec la patrie. Deux plans plus loin, une plaque, commémorative elle aussi, nous donnera son nom : Lon Chaney. Man of a Thousand Faces est donc la légende à grand spectacle de Lon Chaney aux studios Universal.

Lon Chaney (1883 – 1930) est un acteur essentiel de la période muette de l'histoire de Hollywood. Comme Charlie Chaplin, il vient de la scène, de la pantomime, du clown. Il fait partie de ceux qui apportent quelque chose au jeu de purement cinématographique, une présence magnétique, électrisant les foules et traversant le temps. Il a un sens du visuel qui lui permettra de donner corps aux visions de metteurs en scène inspirés, au premier rang desquels il faut citer Tod Browning, Victor Sjöstrom, Rupert Julian ou Franck Lloyd. Le créneau de Chaney, c'est le fantastique, l'étrange, le différent, le bizarre. Son visage est dur et anguleux, il n'a pas un physique de séducteur. Alors il va faire peur, inquiéter, déranger. Son corps a la souplesse des grands burlesques et Chaney a développé un art très sûr du maquillage. Il laissera une empreinte indélébile sur des personnages comme Quasimodo, Le fantôme de l'opéra, le clown « he who get slapped », l'artiste qui s'ampute des deux bras par amour, l'assassin de Londres après minuit, le génie criminel du club des trois. Une galerie délirante et poétique, terrifiante et émouvante de gueules cassées, d'estropiés, de criminels hallucinés, d'amoureux diaboliques marqués par le destin. Lon Chaney est la première grande star de la peur à l'écran.

Photographie : Lon Chaney (l'original) dans son rôle fétiche du fantôme de l'opéra. Source : Wikimedia

08:25 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : lon chaney, joseph pevney | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

14/07/2009

Le tombeau des lucioles

Alors que mes camardes blogueurs discourent sur le dernier Woody Allen ou le dernier Podalydès en se réconciliant avec la comédie française, je demeure depuis quelques jours avec une boule au fond de la gorge et pleure tel la fausse-tortue de Lewis Carroll. Je pense à la réplique du personnage joué par Charles Denner dans L'homme qui aimait les femmes (1977) de François Truffaut, quand il demande à la petite fille en larmes dans l'escalier : « Mais est-ce qu'au fond, tout au fond, tu ne ressens pas un tout petit plaisir ? ». Et j'en conclu que si, certainement.

Tout cela parce que j'ai voulu vérifier si je pouvais montrer Hotaru no Haka (Le tombeau des lucioles – 1988) du maître Isao Takahata à ma fille. J'avais entendu dire que le film était un peu dur, un peu triste. J'aurais dû me méfier. J'aurais dû lire Didier Péron : « Le Tombeau des lucioles n'est pas seulement l'un des meilleurs dessins animés sortis des studios japonais Ghibli mais aussi l'un des plus redoutables lacrymogènes jamais mis en circulation. ». Vous m'objecterez que cela ne m'aurait pas empêché d'aller y voir, et vous aurez raison. Hotaru no Haka est un film bouleversant et qui redonne sa pleine signification au mot. C'est l'un de ces films avec lesquels il y a un « avant » et un « après ». Un de ces films qui sont capables de vous faire ressentir en profondeur les sentiments qu'ils illustrent.

Isao Takahata, alors associé avec Hayao Miyazaki dans la création des studios Ghibli, se lance à la fin des années 80 dans l'adaptation en animation d'une nouvelle Akiyuki Nosaka écrite en 1967. Le texte à une forte teneur autobiographique. Comme son héros, Nosaka alors jeune adolescent, a vécu les ravages de la fin de la guerre au Japon en 1945 et vu sa jeune sœur mourir de malnutrition. La nouvelle est imprégnée de son sentiment de culpabilité et participe de son travail de deuil. Hotaru no Haka fait vivre à l'écran Seita et sa petite sœur Setsuko, quatre ans, qui tentent de survivre dans un pays en plein effondrement, continuellement bombardé par les forteresses volantes américaines, dont les structures, certitudes et liens sociaux s'écroulent. Leur mère est tuée dès le début dans un bombardement et leur père, officier, est en mer. On comprend vite qu'il ne reviendra pas. Après un épisode douloureux chez une tante à l'égoïsme prononcé, les deux enfants s'installent dans un abri abandonné et tentent de se créer un petit monde à eux, refuge illusoire.

Le film ne joue pas le suspense. Il s'ouvre par la mort de Seita commentée par son fantôme qui a la réplique glaçante : « Je suis mort la nuit du 21 septembre 1945 ». C'est lui qui raconte l'histoire après avoir retrouvé le fantôme de sa sœur. Cette donnée de base est déterminante pour produire le profond sentiment de mélancolie, l'essence tragique qui baigne le film. Il est clair que l'émotion dégagée par Hotaru no Haka ne tient pas à son seul sujet. Des histoires d'enfance broyées par la violence de la guerre ou la folie des hommes, il y en a eu quelques unes. L'émotion tient à l'adéquation rare entre le fond et la forme, la seconde sublimant le premier. Le film est d'une beauté douloureuse en même temps que ses images sont belles et justes. Hotaru no Haka se situe au niveau du Kid (1921) de Charlie Chaplin, de Germania anno zero (Allemagne année zéro - 1948) de Roberto Rossellini, de Father and daughter (2000) de Michaël Dudok de Wit ou de Idi e smotri (Requiem pour un massacre – 1985) de Elem Klimov. Et nos larmes, il faut y revenir, proviennent tout à la fois de l'empathie avec le sort des personnages, du sentiment aigu de perte que le film fait naître en nous et de l'esthétique qui provoque ce sentiment.

L'art de Takahata se nourrit de la grande tradition du cinéma japonais : l'intensité et le sens du mouvement de Akira Kurosawa, l'expression sensible de Kenji Mizoguchi, la rigueur des cadres et le sens du détail de Yasujirō Ozu. Mais on retrouve également dans le traitement de la violence ou dans l'invention formelle quelque chose de proche de cinéastes plus récents comme Immamura (la séquence après le bombardement) ou Oshima (les plans très larges sur le stade ou au bord de mer). Indéniablement, il y a chez Takahata une faculté à filmer l'enfance et les enfants exceptionnelle. Il faut voir la délicatesse et la précision des mouvements et des expressions de Setsuko qui s'accroupi quand elle comprend qu'elle ne pourra pas voir sa mère (et sans doute quand elle commence à comprendre qu'elle est morte). Et dans la même scène, la réaction de Seita, à la fois si dérisoire, si touchante et si juste, qui essaye de la consoler en faisant des tours sur une barre suspendue en criant « Regarde le balèze ! ». L'utilisation de multiples détails presque insignifiants se mêle à des scènes de grande ampleur (les bombardements) et décuple la force des moments les plus tragiques. Takahata enchaîne des passages qui pourraient être pleins de drôlerie et de légèreté s'ils n'étaient pas comme surplombés par l'ombre de la mort. Ainsi lors de la scène du bord de mer où le frère poursuit la sœur, jeu plein de mouvement et de rires, interrompu un peu plus loin quand Setsuko, suivant un crabe, découvre un cadavre enveloppé d'une natte derrière une barque. Le poids du destin donne par contrecoup une valeur inestimable à ces multiples instants de bonheur issus du monde de l'enfance et de l'entrée en adolescence. Cette construction très rigoureuse passe par l'alternance de séquences à l'animation virtuose avec des séquences très dépouillées travaillées dans le détail des gestes et des expressions et plusieurs plans immobiles, de simples dessins particulièrement émouvants qui « figent » l'histoire, comme cette image sombre de la dernière nuit de Seita et Setsuko, le garçon serrant sa sœur morte contre lui.

L'un des sommets du film, presque insoutenable par la douceur de ses motifs, est construit autour de la chanson Home, sweet home interprétée par Amelita Galli-Curci, un vieil enregistrement craquant joué sur un ancien gramophone. De joyeuses jeunes femmes retrouvent leur maison au bord du lac, à la fois symboles de la paix retrouvée et de ce que Setsuko ne deviendra jamais. A mesure que la chanson s'élève, la caméra traverse le lac et vient revisiter l'abri des deux enfants. L'image de la petite fille, ses jeux, ses rires, ses petites occupations, surgissent par fragments, apparaissant et disparaissant en fondus. Ce n'est pas encore son fantôme, c'est déjà son souvenir. Là encore, l'intensité de ce qui est exprimé se nourrit de la simplicité ce que qui est montré. Cette scène est l'une des plus belles représentations du sentiment de perte au cinéma qu'il m'ait été donné de voir.

Seita est un personnage tout à fait passionnant qui permet à Takahata de garder son film de tout sentimentalisme ainsi que de l'ambiguïté propre au contexte. Seita est un jeune adolescent qui se comporte comme tel. C'est aussi un jeune japonais de 1945 qui porte en lui les marques de l'éducation de son époque. Alors que Setsuko est un bloc d'innocence, Seita est un mélange très humain d'insouciance, d'orgueil, de fierté nationaliste, de dévouement, de courage et d'amour, légèreté et responsabilité mêlées. L'intelligence de Takahata est de révéler ces différentes facettes par petites touches, parfois dans le même moment. Ainsi, chez la fameuse tante, il est le frère attentionné mais aussi le garçon qui passe ses journées comme en vacances, se laisse vivre en lisant des bandes-dessinées exaltant le soldat nippon. Après tout, c'est de son âge, mais dans le contexte et confronté à un monde adulte qui s'écroule et se replie sur sa survie, c'est ce qui noue le drame. Seita est finalement incapable, malgré ses efforts, de sauver sa sœur. Il prend des décisions au mauvais moment, avec courage mais trop tard. Il n'est pas de taille face à la violence du monde. Cette violence aussi, Takahata l'aborde de front, sans complaisance et par petites touches. C'est un groupe de galopins qui nous révèle par la bande l'état dramatique des conditions de vie des deux enfants. Un plan de cadavres carbonisés, quelques réflexions d'adultes, l'incompréhension de Seita quand on lui apprend que le pays a capitulé. Cela suffit a restituer le contexte. La première scène, avec l'indifférence des passants devant les corps mourants de jeunes garçons dans la gare, suffit à donner l'ampleur de la débâcle morale du pays. S'y ajoute une once de cynisme avec la réplique de celui qui se désole du sordide spectacle « alors que les américains seront bientôt là ». On retrouve cette débâcle dans la faillite des adultes, de la tante au médecin en passant par le paysan. Mais Takahata sait nuancer le sombre tableau de quelques touches d'humanité, la main anonyme qui laisse quelque nourriture près de Seita mourant ou l'attitude du policier.

Il est piquant de noter que Hotaru no Haka a été réalisé dans les studios Ghili en parallèle avec Tonari no Totoro (Mon voisin Totoro – 1988) de Hayao Miyazaki. J'ignore de quelle façon les liens entre les deux hommes et les équipes respectives ont pu jouer sur le résultat final des deux films. Ils sont, au premier abord, complètement opposés, celui de Miyazaki est un poème élégiaque d'où la figure du mal est absente alors que celui de Takahata est un véritable requiem. Ils ont pourtant plus d'un point commun, à commencer par leur très haute exigence artistique. On retrouve chez les deux réalisateurs (Notons au passage que Takahata ne dessine pas contrairement à Miyazaki) le talent pour créer des univers d'enfance. Setsuko est proche de Mei (dans la forme et dans l'esprit) et les attitudes de Satsuki, guère plus jeune que Seita, sont proches : protection de la cadette, substitut des parents plus ou moins présents, courage, réactions encore mal maîtrisées. Proches aussi les nombreux jeux des couples d'enfants, l'importance de la nourriture et le motif du bain. Important également la relation presque fusionnelle avec la nature. C'est l'un des points qui me séduisent le plus dans les films des deux maîtres. Leur faculté à donner vie à un Japon qui n'existe peut être plus, un pays rural équilibré à la nature luxuriante, foisonnante d'insectes, de fleurs et d'animaux, avec ses champs à taille humaine, bien ordonnés, capable de donner les plus beaux spectacles, l'imposant camphrier ou les vols de lucioles dans le ciel d'été. Un pays de paix.

Hotaru no Haka a suscité pas mal de textes inspirés. On y sent que le critique de cinéma se trouve devant une œuvre pas banale et il tente de se montrer à la hauteur. Ceci tend à prouver que l'on a besoin de celles-ci pour écrire ceux-là. Ernest Rister a ainsi comparé le film à Schindler's List (La liste de Schindler – 1993) de Steven Spielberg. Je suppose qu'il rapproche l'intensité dramatique des deux films. Mais à travers le personnage de Seita, je ferais volontiers le lien avec le Jaimie d'Empire of the sun (Empire du soleil – 1987), autre remarquable description d'une enfance prise dans la guerre, lui aussi inspiré d'un récit autobiographie, celui de J.G. Ballard. On y trouve la même franchise dans la description des sentiments contradictoires qui animent leurs jeunes héros, fascination des choses militaires, initiation brutale au monde adulte, ouverture paradoxale d'un espace de liberté. Mais pour Seita, le chaos environnant est trop redoutable, les égoïsmes de la débâcle trop puissants. Avec sa sœur, il est la génération sacrifiée à un rêve cruel et dominateur. On pourra trouver une éventuelle consolation dans la présence de leurs esprits contemplant, unis et apaisés, la grande cité moderne illuminée. Kobé reconstruite et florissante. La persistance d'un rêve tel une boîte de bonbons à nouveau pleine et le vol nocturne des lucioles toujours recommencé.

Photographies : captures DVD Kaze (en cours)

Dossier très complet sur Buta connection

Dossier Teledoc avec étude de la première scène

Sur Asie Passion

Un article de Gilles Ciment

Sur Anime click (en italien)

Un article de Roger Ebert (en anglais)

Un article de Daniel Etherington (en anglais)

00:32 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (11) | Tags : isao takahata | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

09/07/2009

Fais moi rire !

Est-il besoin de longuement discourir sur Fais moi plaisir !, le quatrième opus d'Emmanuel Mouret ? Est-il besoin d'évoquer le long héritage de gags qui passent par la fermeture éclair de Howard Hawks via Yves Robert, les déboires de l'homme face à la technologie de Jacques Tati, le marivaudage en chambre de François Truffaut et Eric Rohmer, les soirées et les toilettes de Blake Edwards, et la ligne claire de Hergé ? Est-il besoin de s'étendre sur les qualités d'écriture cinématographique du réalisateur qui nous propose rien moins qu'une version légère du Eyes wide shut de Stanley Kubrick ? Non.

Il suffit de dire combien le film est drôle, intelligent et sensuel. Bien évidemment tout ceci est subjectif. Drôle par exemple. Il m'est arrivé plus d'une fois d'entraîner à un film de miennes connaissances, parfois très proches, leur faisant valoir combien je l'avais trouvé drôle. Il ne faut jamais faire cela. S'ils restent de marbre, tout proches qu'ils soient, la séance se transforme en cauchemar. Et puis il y a bien des façons de rire et, tout bien pesé, aucune n'est indigne. On peut même rire contre le film si nécessaire. Le pire qu'il puisse lui arriver, c'est l'indifférence ou l'ennui.

Chez Mouret, le rire passe par une étroite connivence entre le spectateur, le réalisateur et l'acteur. Comme chez Tati, Truffaut, Lewis... Il fait appel à la participation dans la construction de gags, s'apparentant en cela au suspense. Notre héros va-t'il faire enfin partir l'ascenseur ? Va t'il enfin copuler avec la belle blonde ? Se décidera-t'il à embrasser la jolie brune ? Et tout ceci repose sur une profonde empathie avec le personnage. J'ai dit que je ne développerais pas plus. Pour créer la connivence, Mouret nous propose la chute de reins de Frédérique Bel, les mains graciles de Judith Godrèche et le regard profond de Déborah François. Fais moi plaisir ! C'est fait.

Photographies : © Pyramides distribution

23:11 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : emmanuel mouret | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

05/07/2009

La baie sanglante

Tout comme il n'y a pas une perle dans chaque huître, il n'y a pas un chef d'oeuvre derrière chaque titre de Mario Bava. La ressortie sur grand écran de Reazione a catena (La baie sanglante – 1971) m'a permis de vérifier dans des conditions optimales que ce film est très en deçà de sa réputation. Il continue malgré tout à susciter des commentaires aussi dithyrambiques qu'incompréhensible pour tout spectateur un minimum objectif. « 13 personnages, 13 meurtres » disait fièrement il maestro dell'orrore. Tout est dit, mais c'est tout ce qu'il y a à dire. Reazione a catena, littéralement « réaction en chaîne », est une succession de meurtres très graphiques (pendaison, poignardage, empalement à la lance, égorgement, je vous en laisse pour la route) autour de la vente de terrains encadrant une baie à la nature encore préservée. Le film est indéniablement très ludique. On ne sait pas toujours qui tue qui, les assassins se font tuer à leur tour alors que leur victime est encore chaude et certains morts ne le sont pas complètement. Ça entre et ça sort, ça s'épie, ça mijote des coups tordus, vous l'avez compris, c'est Guignol.

Bien sûr, il y a du style, la Bava's touch : cadrages à travers la végétation, travail évocateur sur les sons de la baie, sens du suspense et un final sarcastique bien qu'un peu gratuit. La photographie est signée Bava soi-même (mais il a fait mieux) et l'on peut éventuellement trouver un sous texte grenello-compatible à cette histoire basique qu'ils se sont tout de même mis à trois pour l'écrire. Mais à côté de tout cela, il reste que le film est une mécanique sans âme. Pensez qu'il y a Claudine Auger avec son grain de beauté là (voir figure 1) et qu'elle n'y est jamais utilisée pour son potentiel érotique. Gros problème, comme dans les films de Lucio Fulci période tripes et boyaux, comme parfois chez Dario Argento, les personnages sont schématiques et les acteurs peu ou pas dirigés. Claudio Camaso-Volonté et Luigi Pistilli font plaisir à voir et s'en sortent plutôt bien, mais les quatre jeunes destinés à l'équarrissage sont d'un ridicule achevé malgré la baignade en nu intégral de Brigitte Skay avec cadavre entre deux eaux. De leur côté, le couple Leopoldo Trieste et sa voyante de femme Laura Betti cabotinent en roue libre tandis que Chris Avram est le bellâtre dans toute sa splendeur. Nous sommes très loin des beaux personnages des classiques du giallo, je pense à David Hemmings chez Argento ou aux compositions d'Edwige Fenech.

L'horreur capillaire selon Mario Bava

Bava fait preuve de trop de cynisme pour que l'on s'intéresse à son misérable échantillon d'humanité sans pour autant atteindre à une véritable folie. Par exemple, le personnage joué par Camaso dégage au début une certaine étrangeté mais sa folie est rien moins que convainquante. Le film enchaîne aussi quelques perles de comportement absurde, à commencer par la façon ingénue dont le jeune timide, mon dieu quelle coupe de cheveux, va ouvrir la porte de la villa que lui et ses amis ont envahie par effraction. Ça lui fait les pieds, ce qui lui arrive. On sait que la vraisemblance n'est pas le fort de ce genre de films, mais quand même. Les amateurs ont remarqué combien ce film a influencé la mode des films de tueurs fous ayant déferlé sur l'Amérique (et le monde) dix ans plus tard, la série des Vendredi 13 en particulier (L'empalement du couple faisant l'amour a été pompé tel quel dans l'épisode trois). C'est tout le problème de Reazione a catena que de n'être que la matrice de ce genre de films. Avec un supplément de style si l'on y tient, mais rien de plus.

L'année précédente, Bava avait déjà tourné une variation sur le même thème, Cinque bambole per la luna d'agosto (L'île de l'épouvante – 1970), série de meurtres sur une île autour d'une improbable invention. Guère plus réussi, le film irrite quelque peu par son emploi de zooms migraineux. Mais il dégage un humour noir plus réjouissant, avec l'entassement progressif des cadavres dans la chambre froide, et une étrangeté plus authentique avec la fille à la balançoire. Et puis il y a une jolie danse érotique d'Edwige Fenech. De tout cela, je conclu qu'à l'époque, Bava ne semble pas au mieux de son inspiration. Nous sommes loin des terreurs de La maschera del demonio (Le masque du démon – 1960) ou de Opérazione paura (1966), des perversions de La frusta e il corpo (Le corps et le fouet – 1963), de l'intensité de ses gialli fondateurs ou de l'invention plastique de Ercole al centro della terra (Hercule contre les vampires - 1961) ou de Diabolik (1968). Bref, assez loin du Bava que nous aimons.

Pour un avis nettement plus favorable sur Culturopoing

Et un autre sur Critikat

Et un encore sur Devildead

Sans oublier la chronique de Mariaque pour Kinok

.Photographie : © Carlotta films

17:43 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (8) | Tags : mario bava | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

03/07/2009

Il Etaix une bonne nouvelle

Nous allons enfin pouvoir revoir (ou découvrir) Yoyo, Le soupirant et les autres. La nouvelle est tombée vendredi dernier. Après des années de procédure, le tribunal de grande instance de Paris a tranché : Pierre Étaix et Jean-Claude Carrière ont été rétablis dans leurs droits et vont pouvoir entreprendre le travail de restauration et de diffusion des cinq films bloqués depuis trop longtemps. Dans la foulée de l'action menée par de nombreux sympathisants s'est créée l'association "Il Étaix une fois...". Cette association s'est fixée deux objectifs, à savoir favoriser la transmission du patrimoine artistique de Pierre Étaix, et apporter une assistance technique, logistique, juridique, matérielle ou financière aux auteurs rencontrant des difficultés pour produire, exploiter, diffuser et jouir librement de leurs œuvres. Je ne voudrais pas être pessimiste, mais il risque d'y avoir du boulot. Pour en savoir plus vous pouvez visiter le site.

Contact : etaixasso@gmail.com

16:07 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : pierre etaix | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

24/06/2009

Voici venu le temps

Bienvenue au pays des guerriers de poursuite, chasseurs de primes qui, pour quelques Krobans de plus, traquent les bandits d'escapade ravisseurs de jeunes filles. Bienvenue au pays des ounailles, animaux mythiques à la chair succulente, gardés par des bergers exploités qui les nourrissent de leur sang. Bienvenue au pays des inventeurs de machines étranges, belles et impossibles, qui meurent s'ils jouissent. Bienvenue en Guiraudie.

La Guiraudie est un pays situé au niveau du Tarn, en un temps qui doit au XVIIe français comme au western, au Champignac du Spirou de Franquin comme au Rouergue en rumeurs de Tardi et Christin. On y porte des noms étonnants nécessitant une certaine pratique pour être prononcés correctement : Fogo Lompla, Soniéra Noubi-Datch, Rimamba Stomadis Bron, Chaouch Malines... En Guiraudie, on parle un français châtié. On ne dit pas « ça » mais « cela ». On y a le phrasé délicat d'Antoine Doinel. En Guiraudie, les téléphones se branchent sur les fontaines, on boit d'étranges breuvages au son d'un rock qui déchire et, comme on a des noms à coucher dehors, on y dort souvent et l'on peut passer des journées entières dans les arbres. Le western encore. Dans Voici venu le temps, réalisé en 2005, la Guiraudie se dit l'Obitanie.

C'est bien la même chose, le territoire cinématographique d'Alain Guiraudie, réalisateur aveyronnais atypique, comme on dit, sauf que cette fois, le mot correspond bien. Il fait partie de cette génération tranquille et régionale, attachée à son terroir sans le folklore, comme Yves Caumont ou les frères Larrieu. Guiraudie arpente son territoire depuis 1990, nous en révélant petit à petit les us et coutumes, nous faisant pénétrer ses secrets et nous le rendant familier. Terrain de jeu et espace de toutes les fictions, la Guiraudie est un pays de contes et légendes et les titres des films, toujours très beaux, Les Héros sont immortels (1990), Ce vieux rêve qui bouge (2001), Pas de repos pour les braves (2003), Le roi de l'évasion (présenté à Cannes cette année) sont chargés du souffle de l'aventure, de nostalgie et d'espoir.

Sur Critikat

Sur Film de Culte

14:23 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : alain guiraudie | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

21/06/2009

Ca commence aujourd'hui...

Et jusqu'au 30 juin, Ray Young de Flickhead propose le Claude Chabrol Blog-a-thon pour honorer le cinéaste qui fêtera son 79 anniversaire le 24 juin. Et notre hôte ouvre les réjouissances avec un article intitulé Reading Claude Chabrol on line qui recense un grand nombre de chroniques de la blogosphère des cinéphiles américains. De quoi élargir nos réflexions sur un cinéaste que nous croyons trop bien connaître.

08:38 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : claude chabrol | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

19/06/2009

Père et fille

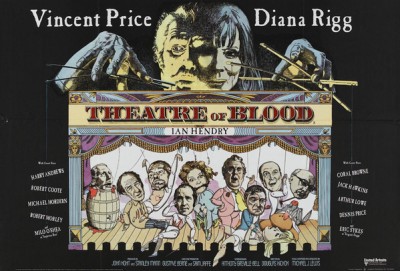

C'est peut être l'une des façons les plus amusantes de s'initier à l'oeuvre de William Shakespeare. Edward Lionheart dont la belle et tragique et triste histoire nous est contée dans Theater of blood (Théâtre de sang – 1973) de Douglas Hickox, est un immense acteur tout dévoué au répertoire du Grand Barde. Hélas, sors cruel, la fine fleur de la critique londonienne ne goûte guère son jeu et lui refuse son prix annuel. De désespoir, Lionheart se défenestre sous les yeux de sa fille aimante, Edwina. Il survit. Recueilli par un groupe de clochards, il médite alors une terrible vengeance. Tremblez scribouillards ! Bientôt vous tomberez victimes de mises à mort sophistiquées puisées dans les pièces de Shakespeare.

Theater of blood se situe dans la droite ligne du succès du dyptique The Abominable Dr. Phibes (L'abominable Dr Phibes – 1971) et Dr. Phibes Rises Again (Le retour de l'abominable Dr. Phibes – 1972) de Robert Fuest. Vincent Price y élimine pareillement un groupe de personnes, accomplissant une vengeance à coup de meurtres ludiques et raffinés reliés entre eux par une thématique (Les 7 plaies d'Égypte pour le premier film de la série). Vincent Price. Tout ou presque est déjà écrit avec le nom de l'acteur.

Vincent Malloy is seven years old

He’s always polite and does what he’s told

For a boy his age, he’s considerate and nice

But he wants to be just like Vincent Price

En incarnant avec Lionheart une parodie délirante de lui-même, Price donne toute sa démesure et nourrit de son cabotinage génial le délire du cabot shakespearien. Grande cape noire, moustache frémissante, regard halluciné accentué par les cadres tordus et l'utilisation du grand angle, Lionheart est le représentant déchu d'une époque disparue, un dinosaure de la scène. Avec ses multiples déguisements habiles (hommage à Lon Chaney ?) et son maquillage de scène outrancier, il est comme revenu de l'au-delà. Il ne survit qu'à travers ses multiples créations, dans une perpétuelle représentation. En élaborant ses meurtres au sein même d'extraits de pièces de Shakespeare, il est tout autant acteur que metteur en scène. Réfugié dans un théâtre baroque désaffecté, régnant sur une troupe de clochards plus proches de zombies que d'authentiques SDF, il est l'homme-théâtre total, abolissant la frontière entre réel et fiction, entre vie et mort, et Theater of blood est un grinçant hommage à la passion du jeu.

Le film possède une autre dimension, plus émouvante et plus discrète, tempérant quelque peu le spectacle de grand-guignol. Theater of blood est une ode assez touchante à l'amour filial. Le film est tout entier baigné de la dévotion d'Edwina pour son père, une admiration et un amour qui prennent toute leur dimension lors de la scène finale sur laquelle plane l'ombre du roi Lear. Pour peu que l'on s'y arrête un moment, on constate que ce n'est pas un thème si fréquent. De toutes les combinaisons familiales, le rapport père-fille semble le moins abordé au cinéma. Les récits de filiation passent le plus souvent par des rapports père-fils. L'intelligence de Hickox est de tramer son récit de vengeance de notations subtiles qui donnent à ressentir, à déduire, le lien profond entre Edwina et son père, jusqu'à ce qu'il se révèle dans toute sa tragique ampleur. Car Lionheart, tout à son obsession meurtrière, est aveugle à sa façon. Avec le recul, la première scène dans le cimetière qui découvre la jeune femme allongée au pied de la tombe de son père dévoile sa véritable nature théâtrale, au plein sens du terme.

Car Edwina a tout appris de son père. Son art du postiche, son goût du jeu, la passion de Shakespeare et son habileté au déguisement. Son appétence pour le meurtre aussi avec un féroce humour noir. Et le film d'opposer sans affectation le jeu flamboyant de Price à celui, retenu, maîtrisé, sobre, de Diana Rigg. Diana. Ici une pause pour dire toute mon admiration pour l'immortelle interprète de miss Peel. Que ne suis-je, madame, un poète de race, pour dire à (votre) louange un immortel blason. Diana Rigg, sa distinction naturelle, sa classe, la douceur de son visage, la fermeté de son maintien, la souplesse de son physique, l'espièglerie de son regard, ses fossettes au coin des lèvres et ses bottes de cuir. Blanches ici. Et montantes. Theater of blood est une occasion de rappeler qu'il serait dommage de la limiter à la compagne de John Steed sur le petit écran. Parfaitement complémentaire de Vincent Price, elle apporte le supplément d'âme déterminant à l'habile film de série.

Car Hickox n'est pas un foudre de guerre sur grand écran. Une carrière discrète d'où émergent un polar qui voit John Wayne en mission à Londres (Brannigan – 1975) et une évocation de la guerre des Zoulous avec Burt Lancaster (Zulu dawn – 1979). Et puis surtout ce film. Sa technique accuse ici des défauts très années 70 : caméra genre sur l'épaule, abus du grand angle, photographie bleu-gris assez terne, une recherche du cadrage tordu parfois gratuite. Mais le sujet l'inspire et il retourne ces défauts en sa faveur. Le côté banal des scènes d'enquête et des extérieurs tranche avec les ambiances réussies du théâtre et des mises en scènes macabre de Lionheart. Cela renforce l'antagonisme entre réel et fiction, présent et passé. Certaines idées font mouche comme l'ombre de Price dans la cave du marchand de vin où il prépare un meurtre, celui inspiré par Richard III avec noyade dans un fût de Chambertin 1964. Les meurtres sont mis en scène avec beaucoup d'imagination et ne trahissent pas le scénario d'Anthony Greville-Bell. Tous font preuve d'un humour noir « so british » tout à fait réjouissant. J'ai un faible pour un homicide périphérique, celui du policier en planque dans un coffre de voiture. Mais je vous laisse le plaisir de la découverte. Hickox bénéficie surtout d'une très belle distribution à laquelle il laisse la bride sur le cou avec Ian Hendry (qui fut le premier partenaire de John Steed), Robert Morley, Michael Hordern, Harry Andrews, Jack Hawkins et Diana Dors qui subit, sous un casque de coiffeur, le sort de Jeanne d'Arc.

Dernier élément capital, la musique composée par Michael J. Lewis. Compositeur lui aussi plutôt discret, Lewis est particulièrement inspiré pour le film, avec un thème fort aux accents romantiques, délicat quand il est repris à la mandoline ou au clavecin, épique quand se déchaînent les violons. Il donne une musicalité propre à chaque grande scène, comme les roulements de tambour sur Le marchand de Venise où le thème repris en sourdine pour la décapitation nocturne. C'est la musique encore qui nous ramène à l'idée d'un passé prestigieux, et ce dès le beau générique qui utilise des extraits de films muets, des adaptations de Shakespeare.

Était-ce là un visage qui dût être exposé à la fureur des vents, supporter les profonds roulements du tonnerre aux coups redoutables, et les traits perçants et terribles des rapides éclairs qui se croisaient dans tous les sens ?

Photographie : collection personnelle

Affiche : source Carteles

Sur Horreur-web

Sur Krinein

Sur Devildead

10:14 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : douglas hickox, vincent price, diana rigg | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

14/06/2009

Broken arrow au coin du feu

Sur le forum western movies la discussion « autour du feu » du mois de juin roule autour de Broken arrow (La flèche brisée – 1950), le film de Delmer Daves avec James Stewart. Stewart y incarne Thomas Jeffords, personnage réel dans une version romancée, forcément, de ses efforts pour ramener la paix entre blancs et apaches dirigés par le chef Cochise. Dans le film, Cochise est incarné par Jeff Chandler, beau et digne mais assez moyennement crédible. Jeffords y tombe amoureux d'une belle indienne, jouée par une habituée de ce type de rôles, Debra Paget. Je n'ai pas encore eu le temps de revoir ce film qui fait partie des oeuvres qui ont marqué mon enfance. Pour être franc, je ne m'en sens pas trop l'envie, peut être pour préserver le souvenir de ce film qui a façonné pour des années une vision simpliste de l'histoire de l'ouest.

Daves, non sans mérite à l'époque, fait un des premiers films « progressistes » vis à vis des indiens. Il développe l'idée que la compréhension entre les deux communautés était possible, qu'entre gens d'honneur et sensés, une juste paix est possible, que la justice peut triompher et l'Amérique en sortie grandie. C'est un voeux pieux mais un joli mensonge. Avec le temps et la compréhension des oeuvres de Ford, de Fuller ou d'Aldrich, Broken arrow tient très mal la route sur le fond, plus mal encore que d'autres westerns du même tonneau qui ont eu l'habileté de décaler le problème comme Devil's Doorway (La Porte du diable) d'Anthony Mann tourné la même année, Across the wide Missouri (Au-delà du Missouri – 1951) de William Wellman ou l'élégiaque The big Sky (La captive aux yeux clairs – 1952) de Howard Hawks. Reste l'élégance de la mise en scène de Daves, qui ne cessera de s'affirmer tout au long des années 50, une mise en scène au beau classicisme, et surtout la prestation de James Stewart qui apporte au film l'idéalisme des films de Franck Capra et cette dose d'humanité qui transcende les clichés. Si je me décide, ça sera pour lui.

Pour prolonger la réflexion, je vous invite aussi à lire le texte rude mais bien vu de Tepepa qui aborde les problèmes que le film peut poser aujourd'hui. Et rappelle au passage quelques évidences que la nostalgie tente de nous faire oublier.

Affiche source Ciné.CH

22:01 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : delmer daves, james stewart | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

23/05/2009

Ōshima : Eté japonais, double suicide

Si Muri shinju: Nihon no natsu (Eté japonais, double suicide) tourné en 1967 par Nagisa Ōshima emprunte à l'univers des yakuzas (truands japonais), c'est principalement un masque porté par le film avec désinvolture. De même, il ne faut se fier qu'à moitié au double couple du titre. C'est bien l'été au Japon, mais la majeure partie du film se déroule dans un intérieur sombre et de nuit. En fait de double suicide, figure ô combien importante du cinéma d'Ōshima, il s'agit surtout du désir de mourir d'un seul homme, Otoko (qui signifie l'Homme, justement) joué par l'acteur fétiche Kei Sato. L'héroïne, Nejiko, jouée par la potelée et délicieusement vulgaire Keiko Sakurai est plutôt animée d'une intense pulsion de vie matérialisée par la double envie de pisser et de baiser, alternant l'ordre selon les circonstances.

Le premier quart d'heure est du Ōshima pur jus. Noir et blanc en Scope ouvragé par Yasuhiro Yoshioka, rythme sautillant de comédie rock and roll, esprit pop art entre body painting et tag, montage coq à l'âne. Nejiko a donc envie d'aller uriner. Hélas, les toilettes publiques sont envahies d'escadrons de jeunes hommes occupés à tout repeindre en blanc. Nejiko change son fusil d'épaule (quelle expression !) et comme Jane Russel chez Howard Hawks, demande s'il y a là quelqu'un pour l'amour. La pauvre semble transparente aux goujats qui la repeignent comme le vulgaire carrelage. Vexée, Najiko part assouvir ses besoins de deux ordres ailleurs. Sur un pont désert comme dans un film d'après la bombe, elle se met à l'aise et commence par envoyer par dessus le parapet petite culotte et soutien-gorge. Les délicats dessous sont recueillis par un nageur bientôt suivi par une procession nautique portant un drapeau japonais. Étonnant ballet nautique et nationaliste filmé de haut. Nous sommes bien chez Oshima, les corps constitués défilent avec cérémonie. Najiko n'aura pas plus de chance avec la fanfare des jolis militaires, puis tombe sur une procession de moines au milieu desquels elle rencontre, enfin, Otoko.

Le DVD

Photographie : capture DVD Carlotta

11:40 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : nagisa Ōshima | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

21/05/2009

Ōshima : L'obsédé en plein jour

C'est à une plongée dans les tréfonds de l'âme humaine que nous convie Nagisa Ōshima avec Hakuchu no torima (L'obsédé en plein jour) en 1966. Narrativement et visuellement, le film est ambitieux et complexe. Mais au fur et à mesure que l'on découvre l'oeuvre du cinéaste nippon, l'on en est de moins en moins surpris, simplement toujours admiratif. Ce film nécessita, nous dit-on, quelques 2000 plans, ce qui le rapproche en la matière des oeuvres d'Eiseinstein. Par comparaison, un film standard, si tant est que ce qualificatif ait un sens, en compte quatre fois moins. Ce chiffre est révélateur du travail sur le montage, Ōshima explorant cette fois d'autres voies que le plan séquence ou la théâtralité revendiquée. Montage virtuose donc, quasi expérimental, découpant les scènes en toutes petites fractions de temps, morceaux de décors, fragments de personnages. La narration enchevêtre le passé et le présent, avec une pointe d'onirisme lorsque l'institutrice Jinbo discute avec le fantôme de Genji. L'unité de l'ensemble est assurée par la photographie inspirée, en noir et blanc, d'Akira Takeda collaborateur d'Ōshima sur quatre films entre 1965 et 1967. Aux limites parfois de la surexposition, l'image multiplie les effets solaires et renforce l'aspect irréel de l'ensemble, tout comme le son qui fait ressortir violemment tel ou tel bruit comme le craquement de la corde d'un pendu.

Ces partis-pris artistiques forts et parfaitement maîtrisés nous font pénétrer en profondeur dans l'intériorité des personnages et dans leur désir, moteur de leurs actions. Hakuchu no torima prend l'aspect d'un film criminel, basé sur un livre de Tsutomu Tamura abordant un fait divers réel. « L'obsédé en plein jour » est le surnom donné à un homme qui, à la fin des années 50, agressait, violait et tuait éventuellement des jeunes femmes. Un point de départ en or pour un réalisateur qui s'est toujours passionné pour les rapports entre sexe, amour, violence et mort. Ōshima en tire une oeuvre-puzzle fascinante quelque part entre les constructions mentales d'Alain Resnais (le temps et l'espace) et les explorations formelles d'un Sergio Léone (rapports entre gros plans et plans larges, visages et paysages).

Le DVD

Photographie : capture DVD Carlotta

10:00 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : nagisa Ōshima | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

20/05/2009

La maîtresse du professeur

00:12 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : nagisa Ōshima | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

19/05/2009

Ōshima : A propos des chansons paillardes au Japon

Et hop ! En voilà une et hop ! Hop !

Le cinémascope utilisé avec talent, hop !

Est d'une beauté incomparable, hop ! Hop !

Et hop ! En voilà deux et hop ! Hop !

Les pensées des étudiants après leurs examens, hop !

Vont à la fille de la place 469, hop ! Hop !

Et hop ! En voilà trois et hop ! Hop !

Pour baiser la femme de son professeur, hop !

Mieux vaut le faire sur son cercueil, hop ! Hop !

Et hop ! En voilà quatre et hop ! Hop !

Pour tout savoir du japon des années 60, hop !

Mieux vaut partir de ses chansons paillardes, hop ! Hop !

Et hop, c'est le postulat de départ de Nagisa Oshima pour Nihon Shunka-kô (A propos des chansons paillardes au Japon) tourné en 1967, au coeur d'une intense période créatrice. Le premier plan annonce la couleur. Quelques gouttes d'encre noire sur un rectangle rouge vif dessinent un cercle, parodie du drapeau au soleil levant. La tâche roussit puis s'enflamme. Le film sera brûlot, cocktail molotov embrasant le pays, frappant au coeur de ses symboles. Mais avec élégance. Ce qui frappe d'emblée dans le film, c'est la beauté de ses cadres. Oshima est un maître de l'écran large comme Sergio Léone, David Lean ou Jean-Luc Godard un temps. Les premières scènes suivent les déambulations de quatre étudiants à l'issue de leurs examens. Leurs corps sanglés dans leurs uniformes scolaires s'inscrivent dans les architectures grandioses et futuristes de l'université, un vaste terrain de sport, le parapet d'un pont sous la neige. Lorsqu'ils croisent une procession (Celle du « jour de la fondation de l'Empire », il faut le savoir), la foule vêtue de sombre, portant des oriflammes noirs et blancs arrive à angle droit avec une file d'écoliers en imperméables jaunes.

Le choc des générations est celui des couleurs et des lignes. Comme dans Lawrence of Arabia (1962), le film de David Lean qui revient comme un leitmotiv ironique tout au long du film, il n'y a pas de plan anodin dans Nihon Shunka-ko. Le chef-opérateur Akira Takada n'a qu'une courte carrière mais il s'y entend ici pour jouer des ambiances et de la profondeur du champ large. Plus tard, après avoir couché avec la maîtresse de son professeur devant son cercueil, Nakamura, l'un des étudiants, se promène longuement avec la jeune femme en surplombant la ville au crépuscule. Oshima sait rendre l'étrange beauté de ce japon urbanisé, moderne et tourmenté, comme Yasujirō Ozu se plaisait aux dessins des lignes électriques sur le ciel.

Le DVD

Photographie : capture DVD Carlotta

11:46 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : nagisa Ōshima | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

17/05/2009

Ōshima : Le retour des trois soûlards

De Nagisa Ōshima, on connaît surtout le réalisateur à l'érotisme provoquant de Ai no corrida (L'empire des sens - 1976) et Max mon amour (1986), le cinéaste classieux de Furyo (1983) ou de Gohatto (Tabou - 1999) son dernier film à ce jour. On connaît encore, quoiqu'un peu moins bien, le réalisateur politiquement engagé et virulent, figure phare de la nouvelle vague japonaise des années 60 avec Seishun zankoku monogatari (Contes cruels de la jeunesse - 1960), Nihon no yoru to kiri (Nuit et brouillard du japon - 1960) ou Koshikei (La pendaison). L'édition DVD de quelques films rares voire inédits en France permet d'ajouter quelques facettes à l'oeuvre riche et complexe de l'un des plus importants cinéastes nippons. Merci, édition DVD. Ainsi, Kaette kita yopparai (Le retour des trois soûlards) réalisé en 1968 (il n'y a pas de hasard) en deux productions plus sombres, dévoile un penchant inattendu pour la comédie burlesque et un goût pour la fantaisie dans le récit comme sur la forme.

Construit autour d'un trio de musiciens pop alors fameux, les Folk Crusaders, Le retour des trois soûlards évoque les films réalisés par Richard Lester avec les Beatles ou un autre classique de la comédie contestataire tourné la même année, If... de Lindsay Anderson. Le film fut un échec, le studio Shochiku effaré par le résultat le retirant au bout de quelques jours de l'affiche. Cet événement consomma la rupture entre Ōshima et son ancien studio, déjà passablement sur les nerfs avec les films précédent. Artistiquement, Ōshima conservera sa virulence, mais délaissera ce style de comédie, ce que l'on peut en découvrant ce film aujourd'hui, regretter.

Le DVD

Sur Asie vision

12:00 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : nagisa Ōshima | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

10/05/2009

Welcome, un film de Philippe Lioret

Dans les discussions qui reviennent périodiquement sur le cinéma français, mes lecteurs savent que j'ai une admiration particulière pour les films de Philippe Lioret. Welcome m'a tout particulièrement réjouis parce que je le vois comme son œuvre la plus aboutie, confessant au passage que je n'avais pas été complètement conquis par la belle mécanique de Je vais bien, ne t'en fais pas (2006). Welcome réussit à allier les qualités de romanesque de Mademoiselle (2001) et de L'équipier (2004) à une plus grande réussite formelle. Il réussit aussi à s'ancrer dans son époque, à saisir et rendre compte d'une atmosphère sans tomber dans l'anecdotique ni les pièges souriants du film à thèse, de ce cinéma engagé qui hérisse bien des cinéphiles. Pour être franc et ne pas m'appesantir sur le sujet, j'ai savouré à sa juste mesure la réaction outrée du Besson sous-ministre, s'indignant des similitudes soulignées par Lioret entre les ambiances de 1943 autour de la traque des juifs en France et la situation contemporaine autour de celle des clandestins. On se souviendra, à toutes fins utiles, du No pasaran, album souvenir (2003) de Henri François Imbert qui, à partir de quelques cartes postales des camps de réfugiés républicains espagnols en 1939, en France, racontait une histoire de l'Europe à travers ses camps et s'achevait... à Sangatte le fameux « centre d'accueil » de Calais aujourd'hui fermé. Mais il ne s'agit là que d'une réaction de royaliste rancunier et cela n'a rien à voir, ou si peu, avec le film, justement et tant mieux.

Cette réaction sous-ministérielle permet pourtant de dire ce que le film n'est pas (un film de propagande pour embêter monsieur Besson) et ce qu'il réussit à être en profondeur. Welcome est une histoire d'amour triple. De cet amour redoutable et redouté de tous les pouvoirs, l'amour des surréalistes, théorisé par Ado Kyrou et illustré par Luis Bunuel, celui qui brise les chaînes des contraintes sociales, qui, tout à lui-même, n'accepte aucun obstacle, aucune restriction à son accomplissement. C'est littéralement ce qui anime Bilal, jeune réfugié Kurde venu d'Irak, qui a traversé plusieurs pays et nombre de souffrances pour échouer à Calais. Il cherche à rejoindre Mina. Mina est à Londres, au-delà de la Manche, et son père a décidé de la marier à un riche ami. Le temps presse. Bilal croise la route de Simon, maître nageur et ex-champion olympique en plein divorce, joli personnage sur le retour façon Bogart dans Casablanca (1943), Lioret connait ses classiques. C'est la rencontre entre une histoire qui n'arrive pas à se terminer (car comme au premier jour, il est amoureux de sa femme) et une histoire qui n'arrive pas à commencer. D'où naissance d'une troisième histoire, celle de l'amitié entre les deux hommes, substitut d'une relation père-fils dans laquelle Simon peut voir l'enfant que son couple désagrégé n'a pas eu, et moi l'une de ces histoires de transmission (ici via la natation) façon Clint Eastwood récente manière.

Il y aurait à creuser sur les similitudes entre Lioret et le cinéaste américain. L'ouverture de L'équipier devait beaucoup à celle de Bridges of Madison Country (Sur la route de Madison – 1995). Ils ont un goût commun pour la mélancolie du temps passé, les gros plans travaillés qui envisagent les visages comme des paysages, les ambiances nocturnes, le travail discret sur la musique (ici c'est de nouveau Nicola Piovani qui s'y colle avec l'aide de Wojciech Kilar et Armand Amar) et la pratique d'une mise en scène élégante mais subordonnée à l'action, d'un certain classicisme, travaillant par touches subtiles plutôt que flamboyantes. Je note également la même pudeur dans la description des relations amoureuses et l'utilisation symbolique d'objets chargés de sens émotionnel comme la montre dans L'équipier qui cristallise le désir entre les personnages de Bonnaire et Gamblin, ou ici la bague qui finit par devenir le symbole des échecs de Simon.

La réussite de Welcome, c'est selon moi d'être resté avec rigueur sur sa ligne romanesque. De ne pas avoir cédé, avec son arrière-plan, à la tentation du film engagé qui ne convainc finalement que les convertis, bonne vieille quadrature du cercle du cinéma politique. Têtu comme une bourrique, Simon saisit au départ la rencontre avec Bilal comme un moyen de reconquérir sa bientôt ex-femme, Marion (Audrey Dana, très belle), qui elle soutient les réfugiés au quotidien au sein d'une association. Et le film, sans mollir, ne montrera pas l'éveil d'une conscience politique, mais le réveil d'une humanité. Et il s'attache aux conséquences sociales de l'amitié vraie et de l'amour contrarié. En se plaçant sur le plan humain, Lioret élargit son propos à la dimension universelle de la lutte de l'individu contre les forces répressives de la société (tu m'auras pas). J'ai l'air de plaisanter comme ça, mais c'est très bien vu. Les forces répressives ne sont pas seulement la police (français,e anglaise, privée avec le vigile), mais celles de la misère avec les conflits internes aux réfugiés, celles de la famille et de la tradition avec le personnage du père de Mina, celles du conservatisme et de la peur avec les épisodes du magasin et du voisin. Ce voisin, au passage, on peut le rapprocher de la famille de la boxeuse de Million dollar baby (2005), portrait assez gratiné, mais si vous connaissiez le mien (de voisin) ça ne vous semblerait pas si caricatural. Welcome montre un univers redoutable dans lequel tout le monde « a ses raisons », y compris l'étonnant commissaire campé par Olivier Rabourdin dont Lioret travaille l'étrangeté et en fait, non sans paradoxe, celui qui comprend le mieux les mouvements chaotiques de l'âme de Simon.

Cet aspect associé à la dimension tragique du récit rapproche Lioret d'un autre grand cinéaste de notre époque, Robert Guédiguian. Les personnages du marseillais ont certes une forte dimension politique. Ils portent, ou plutôt ont porté un idéal. Avec les années, cet idéal s'est émoussé et ce sont les relations affectives qui ont pris le relais et deviennent le moteur de fictions. Amour mère-fille dans La ville est tranquille (2000), Amour de jeunesse encore vivace dans Mon père est ingénieur ( 2004) et Lady Jane (2008). C'est cet amour qui permet de revenir à l'acte politique débarrassé de l'idéologie, comme il y mène Simon.

On retrouve aussi chez les deux hommes une certaine approche formelle. Ils ont la faculté de filmer avec beauté des paysages industriels tout sauf excitants à priori. Loin de la fascination poétique pour la poutrelle rouillée, le Calais de Lioret est représenté comme un pays terrifiant de conte de fée. Parfois aux limites de l'abstraction comme avec ces larges plans d'échangeurs d'autoroute avec le ballet nocturne des feux de camions, le passage de la douane et ses portes de lumière, l'immense plage battue par les vagues grises et puis, comme dans tout conte qui se respecte, la sombre forêt, la « jungle » comme la nomment les clandestins qui y campent. La ville elle-même garde un côté étrange, un peu comme la ville de Tystnaden (Le silence – 1963) d'Igmar Bergman. Territoire familier mais décalé sur lequel plane une sourde menace. Et puis il y a la mer. Après L'équipier, je n'hésite pas à écrire qu'avec Hayao Miyazaki, Lioret filme la mer comme personne. Aidé par la photographie de Laurent Dailland, chef opérateur classieux d'Est-Ouest (1999 ) et du Goût des autres (2000 ), il rend la puissance et la fascination de son immensité, transformant l'écran est un immense toile mouvante et redoutable.

En détachant souvent Simon du fond par des effets de mise au point et de focale, Lioret accentue ce sentiment d'absence du personnage au monde qui l'entoure avant de le rattacher quand il rencontre Bilal qui entre en quelque sorte « dans sa zone de netteté ». En resserrant les cadres autour d'intérieurs étroits (Le camion des passeurs, l'appartement de Simon, les vestiaires de la piscine), Lioret cerne ses personnages et réduit visuellement leur champ d'action. Et quand ils se retrouvent dans un vaste extérieur, la plage ou l'océan, ils sont tout à coup perdus. L'espace extérieur est un piège. La Manche se révèle un étroit passage traversé de patrouilles maritimes, la « jungle » n'est qu'un faux refuge et dans les rues, il y toujours quelqu'un pour vous voir. Rien ne se perd, tout se retrouve, les médailles volées et les bagues offertes. Nul endroit pour se cacher, ni pour respirer. Les longs gros plans expriment finalement que l'ultime frontière est notre propre corps. Ultime forteresse que l'on cherche à perçer à coups de regards. Un dernier espace de résistance.

Ce sentiment d'oppression dégagé par Welcome ainsi que sa fin assez sombre me semblent donner un portrait assez juste de ce début de siècle plutôt nauséeux. Depuis les attentats de septembre 2001, un mouvent d'ensemble s'est accéléré, un mouvement que rien ne semble pouvoir entraver, et qui tend à établir une version modernisée du village du prisonnier, la fameuse série des années 60. Les incroyables évolutions techniques des dernières décennies sont mises au service de la surveillance généralisée et du contrôle. Vidéo, Internet, biométrie, culture du risque zéro, règne de la norme, censure et autocensure des esprits. Qu'il ne dépasse pas une tête. Deux films essentiels ces dernières années ont su mettre des images justes et claires sur cette angoisse diffuse : Minority report (2004) de Steven Spielberg et aujourd'hui Welcome, un film de Philippe Lioret.

Photographies source Allociné copyright Guy Ferrandis

00:41 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (6) | Tags : philippe lioret | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

04/05/2009

Le comique en contrebande

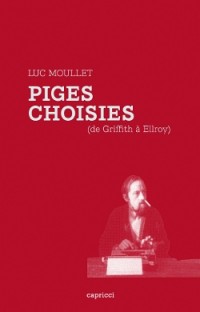

Depuis le 17 avril et jusqu'à la fin du joli mois de mai, le Centre Pompidou accueille Luc Moullet, ses oeuvres et ses amis. Si j'étais à Paris, je saurais quoi faire pendant ces belles journées de printemps. En attendant, pour fêter cela, les éditions Capricci ont édité deux livres, Notre alpin quotidien et Piges Choisies. Le premier est un livre d'entretiens avec Emmanuel Burdeau et Jean Narboni. Le second une sélection de textes critiques, depuis ses premiers pas vers 12 ans jusqu'à sa toute récente collaboration avec Positif, lui qui fut un pilier des Cahier du Cinéma. Il y a également une jolie bande annonce.

En bons zélateurs que nous sommes, le Docteur Orlof et votre serviteur ont planché sur les deux livres, deux chroniques à paraître rapidement sur Kinok qui organise au concours sur le sujet. Et pour que la fête soit complète, quelques extraits :

Les balances s'expriment fort bien par le comique : Keaton, Tati, McCarey, Groucho Marx, sont tous nés entre le 2 et le 8 octobre : le deuxième décan. J'en veux beaucoup à ma mère : si au lieu d'accoucher le 14 octobre, elle s'était pressée un peu, je serais du deuxième décan et j'aurais fait des films bien plus drôles. (Les douze façons d'être cinéaste – Cahiers du Cinéma – 1993)

Pourquoi critiquer P.P. (Powell-Pressburger) alors que je défends Une question de vie ou de mort ? On risque de me reprocher cette contradiction. C'est tout simplement que, quand on fait cinquante films dans sa vie, c'est bien le diable si on arrive pas à en réussir un. (Michael Powell n'existe pas – La lettre du cinéma – 1995)

Les espagnols devaient bien se douter qu'ils misaient sur le mauvais cheval en l'allant chercher dans la Mancha, où, c'est logique, ils ne pouvaient tomber que sur une piètre rossinante... (Pédro Almodovar, rien sur ma mère – inédit)

Lorsque Lelouch emprunte le langage de Godard en recopiant les idées stylistiques de Godard, il échoue forcément parce que l'expression stylistique de Godard dépend du fait que Godard est suisse et protestant et qu'il est Godard. Lelouch n'est rien de tout cela, il exprime des thèmes personnels différents de ceux de Godard, ou, le plus souvent, il n'exprime pas de thèmes. (De la nocivité du langage cinématographique, de son inutilité, ainsi que des moyens de lutter contre lui – Table ronde - 1966)

La puissance de Ford réside d'abord dans une dialectique entre la présentation des mythologies et la familiarité, l'absolu et le relatif, le pensé et le vécu, la morale et la truculence, les nuages lourds du destin et la main au cul. (John Ford, le coulé de l'amiral – Cahier du Cinéma spécial Ford - 1990)

22:57 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : luc moullet | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |