29/05/2010

Cannes 2010 : un peu de poésie dans un monde de brutes

Poésie. J'ai parfois le sentiment qu'utiliser ce mot aujourd'hui, c'est un peu comme proférer une grossièreté. Au mieux, quelque chose de désuet. Mais comme le chante joliment Stacey Kent, « Seul le désuet ne tombe jamais en désuétude ». Le mot est pourtant parfaitement adapté à Poetry de Lee Chang-dong et au palmé Lung Boonmee Raluek Chat (Oncle Boonmee, celui qui se souvient de ses vies antérieures) de Apichatpong Weerasethakul.

La poésie est au coeur du nouveau film du réalisateur coréen de Oasis (2002) et de Secret sunshine (2008). Mija, son héroïne est une femme très ordinaire d'apparence, sexagénaire qui élève seule son petit-fils (un adolescent renfermé et qui je ne vous raconte pas), a vu s'éloigner sa fille et doit travailler comme garde-malade-boniche d'un vieillard libidineux et handicapé. Apprenant qu'elle est atteinte de la maladie d’Alzheimer, elle qui commence à oublier les mots, s'inscrit à un cours de poésie pour tenter de trouver ceux qui sonneront justes. Une nouvelle fois, Lee Chang-dong adopte les ressorts du mélodrame pour les pousser dans des directions inattendues. C'est tout autant question de scénario avec ses multiples rebondissements, que de construction avec l'exploitation des temps morts, les brutales accélérations, les ellipses radicales, les jeux sur le temps. A ses personnages ordinaires, le réalisateur réserve des plongées dans les tréfonds du désespoir (maladie, deuil, déchéance) pour mieux les révéler à eux-même et, par une vision du monde d'un optimisme aussi ténu que têtu, les transfigurer. C'est sans doute ce qui me touche le plus chez ce cinéaste, cette idée qu'il développe film après film, que le bonheur, la vie, c'est ici et maintenant. Qu'il n'y a pas le choix. Que quelque soient les obstacles (que matérialisent les divers handicaps et malheurs de ses héros), la vie doit être vécue et il faut en rechercher le meilleur.

Poetry est le récit de la quête de Mija de l'inspiration qui lui permettra d'écrire ce poème devenu l'objectif de sa vie. Accomplir quelque chose, comprendre quelque chose, laisser, peut être, une trace. La caméra épouse le regard qu'elle pose sur ce qui l'entoure. Lee Chang-dong a filmé ainsi un plan dont l'idée m'a toujours fasciné, celui du feuillage d'un arbre dans lequel le regard se perd. Il nous donne à voir aussi d'étonnantes parties de badminton au pied d'un immeuble, moments suspendus de véritable grâce, un épisode champêtre sur lequel flotte un parfum de cinéma japonais de Miyazaki ou d'Ozu, et une scène d'amour physique aussi casse-gueule que l'on peut l'imaginer entre Mija et son malade. Rien d'impossible à celui qui a filmé les étreintes entre le simplet et l'handicapée d'Oasis. Cette scène est un modèle d'audace, d'élégance et de pudeur. Lee Chang-dong conserve un rythme posé, ne cherchant pas à tricher par le montage. Il fait refermer délicatement la porte de la salle de bain sur une image sobre mais sans ambiguïté : Mija se déshabille de dos et rejoint le vieil homme dans un jacuzzi. Mais au lieu de l'ellipse attendue, le réalisateur passe de l'autre côté de la porte et, avec des plans rapprochés d'une grande beauté, nous amène plus loin, à accepter la charge érotique et poétique de cette étreinte qui va à l'encontre de tant de canons actuels. Poésie vous dis-je. Avec ce film sur le fil, porté par la composition de Yun Junghee, Lee Chang-dong confirme qu'il est l'un des grands funambules de notre temps.

Il y a peu de différence avec l'approche du cinéaste Thaïlandais Apichatpong Weerasethakul si ce n'est une dimension spirituelle plus marquée chez ce dernier. Il y a quelque chose de plus universel chez le Coréen, disons à échelle humaine, alors que le Thaïlandais baigne son film dans une culture spirituelle propre à son pays (sans parler des allusions politiques) dont une bonne part m'échappe. Je dois avouer que je suis allé voir son film à reculons, ma dimension spirituelle étant assez réduite. L'ami qui m'a convaincu m'a dit : « c'est une expérience ». En effet. Je ne suis pas sûr d'avoir grand chose à dire sur le film parce que, c'est vrai, il se ressent d'abord. Sur la forme, beaucoup a été dit un peu partout, parfois de manière hyperbolique à mon sens, et je ne vois pas ce que je pourrais ajouter. Ce qui me semble important, c'est plutôt comment inciter d'autres personnes pouvant avoir les mêmes à-prioris que moi à faire la même expérience que moi. Je doute fort qu'un article aussi délirant que celui de Libération (au hasard) puisse convertir au delà des convaincus. Lung Boonmee Raluek Chat n'est pas un film dont on a l'habitude. Le voir c'est entrer dans un univers très personnel, au rythme lent, posé, aux images belles, magiques, qui laissent entrer tout doucement le fantastique (des fantômes, des hommes singes), l'humour et la légende avec le récit de la princesse s'accouplant avec l'esprit poisson-chat (quelle scène inoubliable !). Ce n'est pas un film qui brusque, mais c'est un film autre. Ce que j'ai envie de dire, c'est que c'est un film très vite confortable, c'est que l'univers de Weerasethakul je m'y suis très vite senti bien (c'était ma première expérience). On y parle, ou plutôt on y montre, la maladie, la mort prochaine, le temps passé, les deuils ; mais en même temps comme dans Poetry, il y a la beauté du monde qui console de tout. La campagne, le bruissement des abeilles, le soir qui tombe, la jungle, l'idée que le temps est à dimensions multiples et non linéaire. Malgré la dernière scène qui oppose cette sérénité immémoriale ouverte à notre monde moderne étriqué (c'est ce que j'ai retenu du film, c'est ce que j'ai fait de lui, avec lui), c'est ce sentiment de consolation qui domine et cet étrange bien être que l'on emporte longtemps après les dernières images du film. Poésie encore. Comme le préconisait Pascal en d'autres matières, il faut faire le pari de ce film.

19:26 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (6) | Tags : cannes 2010, apichatpong weerasethakul, lee chang-dong | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

27/05/2010

Cannes 2010 : L'homme à la caméra

Jack Cardiff, disparu en 2009, a été honoré par le festival à travers le documentaire Cameraman: The Life and Work of Jack Cardiff (2009) réalisé par Craig McCall qui est venu présenter le film à Cannes Classic en kilt d'apparat. J'avais déjà évoqué le parcours de Cardiff à propos de son film Dark of the sun (Le dernier train du Katanga – 1968), un de mes plaisirs (pas trop) coupables. Anglais et chef opérateur de génie, il est le premier européen à être formé au Technicolor dans les années trente. Pour donner la mesure du travail de Cardiff, il suffit de citer ses collaborations avec Michael Powell sur Black Narcissus (Le Narcisse noir - 1947) et The Red Shoes (Les Chaussons rouges – 1948), avec Albert Lewin sur Pandora and the Flying Dutchman (Pandora – 1951), avec Richard Fleisher sur The vikings (Les vikings -1958) et Joseph L. Mankiewicz sur The Barefoot Contessa (La Comtesse aux pieds nus – 1954). Quand même. Admirable portraitiste de femmes, il a eu devant son objectif Ava Gardner, Marilyn Monroe, Marlène Dietrich, Audrey Hepburn, Sophia Loren, Katharine Hepburn, les plus belles femmes du monde s'en remettaient à sa science de la lumière. Nous lui devons les visions inoubliables du monastère perché sur les montagnes et des drakkars émergeant de la brume, images d'un cinéma plus grand que le monde.

Le film de Craig McCall est construit autour de rencontres avec Cardiff, notamment à l'occasion du Festival de Cannes, d'entretiens avec ceux qui ont travaillé avec lui (émouvante intervention de Kirk Douglas très âgé mais très lucide) et de nombreux documents d'archives dont certains sont un immense bonheur pour le cinéphile fétichiste que je suis. Il y a notamment des extraits de films en 16 mm que Cardiff prenait lui-même sur les tournages. On y voit John Wayne faire le guignol en faisant tourner un revolver pour épater une Sophia Loren radieuse, on y voit Marilyn Monroe sur le tournage de The Prince and the Showgirl (Le Prince et la Danseuse – 1957). A un moment, Cardiff montre les photographies qu'il prenait de ses stars féminines, toujours pendant les tournages, expliquant qu'il faisait cela pour son plaisir, à la pause déjeuner. Le film répartit avec brio anecdotes et de nombreuses considérations techniques. J'ai appris que Dietrich, avec sa formation auprès de von Sternberg, était devenue une experte en photographie et contrôlait de près la façon dont elle était éclairée, vérifiant le plan grâce à un miroir judicieusement disposé de façon qu'elle puisse se voir lors de la prise. Cardiff montre la première caméra Technicolor, grande comme une armoire normande, explique comment il soufflait sur un verre placé devant la caméra pour obtenir des effets, les acrobaties réalisées pour obtenir certains angles pour John Huston (le passage sur le tournage de The African queen (1951) est savoureux), et se révèle un homme complètement dévoué à son art, d'une modestie à toute épreuve et ravi de partager, en grand cuisinier, ses recettes les plus fameuses.

Le film est plus discret sur sa carrière de réalisateur commencée en 1953 avec The Story of William Tell où il dirigea Errol Flynn. Certes sa quinzaine de films ne souffre pas de comparaison avec son impressionnante filmographie de directeur de la photographie, mais outre Dark of the sun, il a signé quelques oeuvres estimables, notamment une variation sur le film de Fleischer, The long Ships (Les drakkars – 1964) ou le culte The Girl on a Motorcycle (1968) avec Alain Delon et Marianne Faithfull. J'aurais aussi aimé en savoir un peu sur son expérience avec John Ford qui l'a conduit à remplacer le maître, malade, sur Young Cassidy en 1965 avec Rod Taylor qu'il dirigera deux autres fois. McCall s'en tient un peu trop au cinéma légendaire. Les interventions de Martin Scorcese, toujours aussi excité, renforcent ce côté nostalgique, l'évocation d'une façon de faire du cinéma qui semble ne plus exister. Mais Cardiff se montre très ouvert sur les nouvelles façon de travailler et les évolutions technologiques, sans passéisme. McCall ne creuse pas tellement cet aspect, négligeant de la même façon le travail plus récent de Cardiff qui n'est pas moins estimable sur, par exemple, The dogs of war (Les chiens de guerre – 1980) de John Irvin ou le second Rambo en 1985. Il aura gardé auprès des nouvelles générations une grande aura. Il faut se souvenir que pour Conan the destroyer (Conan le destructeur – 1984), le producteur voulait tout autant le réalisateur de The Vikings que son chef opérateur. Cardiff aura travaillé jusqu'à la fin de sa vie, heureux derrière une caméra comme devant ses toiles, son plaisir intime.

07:15 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : jack cardiff, craig mccall, cannes 2010 | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

26/05/2010

Cannes 2010 : Film Socialisme

Chère vieille Europe, ta tête connaît à peine tes jambes qui souvent ne comprennent pas tes bras comment ça marche un corps déjà. Comment ça marche un corps étranger à son corps on n’sait pas on s’en fout on s’embrasse quand même et puis on a raison.

Finalement, ce qui est le plus proche de Film Socialisme, le petit dernier de Jean-Luc Godard, c'est encore cette chanson de Brigitte Fontaine et de Noir Désir, vaste poème politique et épique publié sur l'album Des visages, des figures de 2001. Objet unique, défiant les classifications, démesuré, virulent et beau, la chanson clôt (provisoirement ?) l'histoire du groupe de rock et le cinéaste présente son film comme le dernier. On verra bien. Film-collage, film-télescopage, film Godard jusqu'au bout du cigare, Film Socialisme est un film stimulant, brassant les images et les sons à un rythme soutenu, embrassant avec générosité un continent et une culture, l'Europe, ses images, son histoire, ses rêves et ses manques ; dressant en de multiples touches le portrait d'un temps, le notre. Je crois que c'est ce qui m'a le plus impressionné, cette faculté de Godard a saisir notre époque, alors que la majorité des autres films proposés à Cannes (pour s'en tenir à ce périmètre) soit restent dans l'anecdotique censément signifiant (Par exemple le film de Daniele Luchetti comme métaphore de l'Italie de Berlusoni), soit se déplacent dans une dimension spirituelle (Xavier Beauvois, Apichatpong Weerasethakul), soit se cassent les dents sur des formes trop usées (Rachid Bouchareb, Nikita Mikhalkov, Doug Liman).

Évidemment, Godard a de la bouteille, mais son film arrive à synthétiser les expériences formelles de sa longue carrière (Le travail sur le son, les citations, les intertitres, les sous-titres, le montage d'images de source très diverses qui se répondent) avec cette fois une clarté d'expression qui n'est pas toujours évidente chez lui. Inutile néanmoins d'attendre de la narration au sens classique. Le film est divisé en trois parties. Une croisière autour de la Méditerranée sur un paquebot de luxe, la descente d'une équipe de télévision locale chez une famille tenant un garage à la campagne, la partie qui contient le plus de fiction, et un ensemble plus abstrait, proche de Histoire(s) du cinéma (1999), autour de lieux emblématiques de l'Europe et des obsessions godardiennes (ça se dit, cela ?). On croisera comme autant d'étoiles filantes sur un ciel d'août, la chanteuse Patti Smith, le philosophe Alain Badiou, l'or de la République Espagnole de 1937 dérobé par le Komintern, la puissance et l'omniprésence de l'argent, des plans superbes, très colorés comme le souvenir du Technicolor, composés avec le soin du CinémaScope du Mépris (1963), percutant des plans de vidéo minables, pixellisés, comme issus directement d'Internet, des lol-cats, l'histoire de l'Art, de la musique classique et l'horrible souffle du vent dans un micro, la mer toujours recommencée, un lama (car quand lama fâché, lui toujours faire ainsi), les escaliers d'Odessa, la Grèce berceau de la civilisation, la Palestine, un âne, une voiture rouge, le soutien gorge arc-en-ciel d'une camerawoman noire, les trapézistes de Varda, des mots qui jouent dans les sous-titres et, j'ai été sensible à l'attention, un extrait de Cheyenne autumn (Les Cheyennes - 1964) de John Ford.

D'accord, cela fait un peu inventaire à la Prévert mais, par une espèce de miracle, ça fait sens. Il y a aussi un côté album de souvenirs assez plaisant. Les images se percutent et se répondent, se contaminent, laissent admirer la lumière de l'été et l'ombre d'un ventilateur. Le côté ludique et le rythme donnent ce qu'il faut de légèreté. On ne se sent pas obligé de tout saisir. Film Socialisme est une oeuvre dans laquelle on peut se perdre, elle est assez riche pour toujours offrir une route pour se retrouver. Film Socialisme, c'est une maison grande ouverte où l'air, les images, les sons, la lumière circulent. On pourra me faire cent objections, j'y vois une certaine forme d'optimisme, la force de l'idée-Europe et d'un cinéma debout malgré tout, malgré les tentatives de disqualifier le film et son auteur, malgré le refus de Godard d'avoir accompagné son petit dernier, lassitude ou orgueilleux espoir qu'il se débrouillerait très bien tout seul. Si ce devait être son dernier (Dieu me tripote), ce serait un bel adieu.

06:19 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (7) | Tags : jean-luc godard | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

11/05/2010

Spider baby...

21:11 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (5) | Tags : jack hill | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

09/05/2010

Carnet

Joe Sarno

(15 mars 1921 – 26 Avril 2010)

Réalisateur américain grand nom de la sexploitation : Flesh and Lace (1965), Abigail Lesley Is Back in Town (1975), Laura's Toys (1975)...

William Lubtchansky

(26 octobre 1937 - 4 mai 2010)

Chef opérateur français : pour Jacques Rivette, Jean-Luc Godard, Philippe Garrel, Jean-Marie Straub et Danièle Huillet, Jean-Pierre Mocky, Otar Iosseliani, Jacques Doillon, Pascal Bonitzer...

Photographies : Joe Sarno sur un tournage (source : Weird wenesday) et La belle noiseuse (1991) de Jacques Rivette (© Le studio Canal + ).

Merci à Charles Tatum pour ces deux tristes nouvelles, passées quelque peu inapperçues. Merci à Losfeld du blog Au carrefour étrange d'avoir attiré mon attention sur le très beau Flesh and laces avec sa très belle série de photographies.

23:11 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : joe sarno, william lubtchansky | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

01/05/2010

Ouragan sur Manakoora

The moon of Manakoora soon will rise again

Above the island shore

Then I'll behold it in your dusky eyes

And you'll be in my arms once more

Dès les premiers plans, je me suis souvenu que j'avais le film quand j'étais enfant. Le docteur Kersaint, joué par Thomas Mitchell, est accoudé au bastingage d'un navire croisant dans le Pacifique. Il passe au large d'une bande de terre désolée tandis que s'élève le thème, sur un mode nostalgique et doux, The moon of Manakoora composé par Alfred Newman. Le bon docteur plonge dans ses souvenirs et nous dans le film tandis qu'il raconte à une passagère la malédiction de l'île : les amours contrariés de deux indigènes, Marama et Terangi, en butte à la loi inflexible du gouverneur français DeLaage et à un terrible ouragan.

The hurricane sortit fin 1937 est l'un des gros succès commerciaux de John Ford dans les années 30. C'est une production à grand spectacle et gros budget pour laquelle Ford a touché un gros chèque (un record en son temps) de Sam Goldwyn. Le réalisateur voulait tourner dans les mers du sud, mais Goldwyn revînt sur sa promesse et Manakoora fût créée en studios et sur les îles de Californie tandis qu'une seconde équipe prenait quelques plans dans les Samoa. Ford put juste utiliser son ketch acquit en 1934, l'Araner, pour jouer la goelette du capitaine Nagle, ce qui ne calma pas sa frustration. Il semble, mais avec lui rien n'est jamais sûr, qu'il se soit du coup détaché du projet, tournant des plans complémentaires demandés par Goldwyn sans regimber mais la tête ailleurs. Il laissa surtout le gros du travail sur le clou du film, la dévastation de Manakoora par l'ouragan, à Stuart Heisler bombardé réalisateur associé et James Basevi pour les effets spéciaux encore aujourd'hui spectaculaires.

Du coup le film est tenu entre piètre estime et indifférence polie et McBride peut écrire que « ...le réalisateur semble n'avoir rien apporté de personnel ». Cela me semble un peu court, même si le film a des défauts et qu'il ne se compare pas aux grands oeuvres de la période. Paradoxalement, The hurricane m'apparait comme très fordien. Inspiration, personnages, motifs et thèmes, le film possède d'indéniables liens avec le reste du travail de Ford, passé et à venir.

The hurricane s'inscrit dans la vogue des films-catastrophe très prisés par Hollywwod à diverses époques. James Basevi s'était d'ailleurs occupé du tremblement de terre de San Francisco l'année d'avant pour le film de W.S. Van Dyke. Il est également représentatif de l'attrait pour les histoires exotiques à base d'îles paradisiaques, de mélopées envoûtantes et de paréos sensuels. La vedette Dorothy Lamour restant l'icône de ce genre de films. John Ford était lui-même sensible à cette dimension, faisant des îles l'un de ses paradis perdus aux côtés de l'Irlande et de Monument Valley. On retrouve donc ici la description idéalisée d'un mode de vie millénaire, scandé par les rites mêlant une spiritualité primitive et un christianisme pur. Une société conciliant l'esprit de la communauté et respect de l'individu dans laquelle un occidental moderne (le docteur Kersaint comme plus tard Sean Thorton) peut se ressourcer. Le film est construit sur ce schéma fordien classique de l'opposition entre la Loi et la Liberté. A l'époque, Ford est encore loin des nuances amères de The man who shot Liberty Valance (L'homme qui tua Liberty Valance – 1962) et se situe clairement du côté des polynésiens, de leur société aux accents libertaires et hédonistes, tempéré par le respect des coutumes ancestrales et de la foi. Sur ce dernier point, Ford, malgré son catholicisme viscéral, fait preuve d'une certaine ironie en montrant la destruction de l'église et de ceux qui s'y sont réfugiés, s'en remettant à une foi étrangère à leur nature profonde. Les survivants seront ceux qui ont utilisé les ressources naturelles de l'île.

Ford organise son discours à travers l'action, le conflit des idées est celui des hommes, celui entre Terangi victime politique de l'administration française et Delaage, homme rivé à son devoir et au texte de la Loi et celui entre Delaage et Kersaint, véritable pivot du film et sans doute incarnation du réalisateur qui défend une approche humaniste. Ces deux conflits principaux sont nuancés par les positions des autres personnages secondaires, l'amour absolu de Marama, la femme de Delaage qui prêche la tolérance, le pragmatisme parfois égoïste du capitaine Nagle et l'idéalisme du prêtre Paul.

Loi et Liberté, individu et communauté, accents libertaires et foi, tout ceci sonne clairement fordien et l'on retrouve sans surprise au scénario l'homme qui influença beaucoup Ford à l'époque, Dudley Nichols, son collaborateur de 14 films, de Born Reckless en 1930 à The fugitive (Dieu est mort) en 1947. Sur la forme, la photographie est de Bert Glennon qui avait déjà signée celle de The Prisoner of Shark Island (Je n'ai pas tué Lincoln) l'année d'avant et qui travaillera encore avec Ford pour six films dont Stagecoach (La chevauchée fantastique – 1939) et Rio Grande (1950). Lagons aux gris perlés, éclairés par la lune, sombres ambiances du pénitencier, atmosphère quasi fantastique des scènes de prélude à la tempête, c'est du grand art.

The hurricane entretient de nombreux points communs avec le film de 1936, outre la thématique de l'innocent broyé par un système pénitentiaire vicieux et John Carradine en gardien sadique, toute la séquence du bagne est traitée de la même façon expressionniste, avec le même travail sur de vastes ellipses pour évoquer le passage des années. Fordienne toujours la performance de Thomas Mitchell qui semble préparer le Doc Boone de Stagecoach, médecin ivrogne mais philosophe et pourtant compétent, capable ici d'accoucher en plein ouragan. Je note enfin la sensualité certaine dont fait preuve le réalisateur dans la description des moeurs amoureuses des polynésiens, une sensualité inhabituelle quoiqu'un peu désuette compte tenu des codes de l'époque, mais qui ramène à la très belle scène d'ouverture de The long voyage home (Les hommes de la mer – 1940). On peut voir ici l'admiration que Ford portait à Friedrich Wilhelm Murnau dont le Tabu (Tabou – 1931) a certainement été source d'inspiration. On peut voir surtout que Ford a apporté pas mal de choses personnelles à son gros film commercial. Y compris comme Christophe du blog Avis sur des films, une parabole transparente sur la situation irlandaise à laquelle Ford était particulièrement sensible en 1937.

Alors pourquoi The hurricane n'est-il pas complètement satisfaisant ? L'équilibre entre le spectacle et la dialectique n'est pas réalisé. Autant l'ouragan final est convainquant, autant nombre de scènes de dialogue illustrant les diverses oppositions sont raides et peu inventives. C'est le vent violent qui bouscule tout dans la maison du gouverneur qui met de la vie dans un cadre autrement figé. Le couple vedette, John Hall et Dorothy Lamour est glamour mais sans profondeur. La relation entre le gouverneur (Raymond Massey) et sa femme (Mary Astor) est peu exploitée ce qui finit par donner à la raideur de Delaage un côté mécanique. Et puis Alfred Newman pour la musique, mis à part le thème qui deviendra un standard du genre exotique, a la main lourde. Ses orchestrations sur-dramatisent au point parfois de couvrir les dialogues. Comme certaines oeuvres de la dernière période, The hurricane est plein de choses très fordiennes mais comme tenues à distance. Comme si Ford ne pouvait s'empêcher d'exercer sa poésie tout en refusant de l'impliquer dans un film dont il s'était détaché. En 1963, il reviendra à cette utopie des mers du Sud avec l'Araner et l'île d'Haleakaloa pour Donovan's reef (La taverne de l'irlandais), film solaire, détendu, en technicolor et sans catastrophe. Mais ceci est une autre histoire...

Affiche source : Carteles

Photographie : toutleciné.com

23:31 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : john ford | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

28/04/2010

10 films d'animation - partie 2, les longs

A l'origine de cette frénésie de listes sur les meilleurs films d'animation, le blog Plan-C qui compile les différentes réponses. Côté longs métrages, certains choix sont des crève-coeurs. J'avoue ne pas être un enthousiaste forcené de l'animation japonaise moderne, même si j'ai aimé tel ou tel titre de Katsuhiro Ōtomo, Satoshi Kon ou Mamoru Oshii, mais je me suis endormi à Patlabor. Je ne suis pas non plus convaincu par les adaptations de bandes dessinées, que ce soit Lucky Luke, Tintin ou Persépolis. Voici donc 10 titres qui, à défaut d'être les « meilleurs », sont parmi mes préférés et certainement ceux qui m'ont le plus marqué :

Le roi et l'oiseau (1979) de Paul Grimault

Prévert aux textes avec le roi Charles V et trois font huit et huit font seize de Takicardie, l'oiseau , la charmante bergère et le petit ramoneur de rien du tout. Avec le robot qui inquiète ma fille et le joueur d'orgue de barbarie. Un classique à la technique d'animation d'une souplesse (presque) inégalée. Dormez, dormez, petits oiseaux...

Tonari no Totoro (Mon voisin Totoro – 1988) de Hayao Miyazaki

Beau comme la rencontre de Lewis Caroll et de Yasujirō Ozu dans le Japon des années 50. Sobre, pas de méchant, pas d'antagoniste, pas vraiment d'histoire mais la plus belle description de l'imaginaire de deux petites filles. Chef d'oeuvre, pour une fois que l'expression a un sens.

Sleeping beauty (La belle au bois dormant – 1959) de Clyde Geronimi

Contrairement à Serge Daney, mes parents ont commencé à m'initier au cinéma avec Disney. Bon, avoir un enfant permet de replonger dans cette vaste filmographie. Surprise, Sleeping beauty a très bien vieillit. La princesse est piquante, le prince pas trop niais, Maléfique tellement réussie que la majorité des méchants disneyiens à venir l'imitent, et puis le dragon... Au-delà, le film, en tant que film, est une splendeur, peut être la production la plus ambitieuse des studios Disney : écran large, perfection de l'animation, travail sur les décors et la profondeur de champ, originalité du graphisme, utilisation d'une partition classique. Mon préféré.

Hotaru no Haka (Le tombeau des lucioles – 1988) de Isao Takahata

Inspiré du roman de Akiyuki Nosaka, le film lacrymogène par excellence dont je vous ai entretenu il y a peu. Développé par le studio Ghibli en parallèle avec Totoro, il en est en quelque sorte la face sombre mais en partage l'exigence de l'animation, la perfection dramatique, la sensibilité à l'enfance et un lien étroit avec la tradition du grand cinéma japonais. Au-delà, c'est une histoire terriblement dure et profondément triste qui, que, enfin bref...

The lord of the ring (Le seigneur des anneaux – 1978) de Ralph Bakshi

Quand le maître de l'animation adulte américaine s'attaque au monumental bouquin de J.R.R. Tolkien. Mon premier film d'animation non disneyien et donc un choc terrible. Le film n'a pas que des qualités mais il m'a durablement marqué. Pendant 20 ans, avec mon frère, nous avons attendu la suite. Usant et abusant du procédé rotoscopique, Bakshi réussi pourtant à donner à son oeuvre une véritable originalité graphique (les décors sont somptueux) et certaines scènes sont authentiquement terrifiantes ou épiques. La partition de Léonard Rosenman est grandiose et je ne m'en suis jamais lassé. Trois ans plus tard, Heavy metal de Gérald Potterton sera un second choc du même ordre, avec aujourd'hui, les mêmes réserves. Taarna forever.

Chiken run (2000) de Nick Park et Peter Lord

Les pères de Wallace et Gromit passent l'Atlantique et avec un coup de main de Steven Spielberg offrent leur premier long métrage. Perfection de l'animation, sens du détail, humour et parodie des films de guerre, goût pour les machines folles, on retrouve l'essentiel de ce qui fait le succès des courts métrages. Et puis le film tient la distance. Le premier long avec leurs personnages fétiches sera tout aussi réussi.

Sen to Chihiro no Kamikakushi (Le voyage de Chihiro – 2001) de Hayao Miyazaki

D'accord,il y en a deux mais moins, c'est trop me demander. Très ambitieux, le film est à l'opposé de Tonari no Totoro tout en le rejoignant sur l'essentiel. Complexe et pourtant toujours clair, inventif jusqu'à l'exubérance (le défilé des dieux), grandiose et intime, sophistiqué et pourtant parfois aussi simple que la trace du train fendant les flots. Désolé pour la princesse louve et le cochon volant, je n'ai plus de place.

Kirikou et la sorcière (1998) de Michel Ocelot

Consécration d'une oeuvre imposante, le film de Michel Ocelot ouvre aussi une période faste pour le long métrage d'animation français avec les films de Jacques-Rémy Gired ou Sylvain Chomet. Redécouvert avec ma fille il y a peu, je ne souvenais plus combien le film est original, dans son graphisme comme dans sa construction. Très sensuel aussi avec l'extraordinaire personnage de Karaba la sorcière.

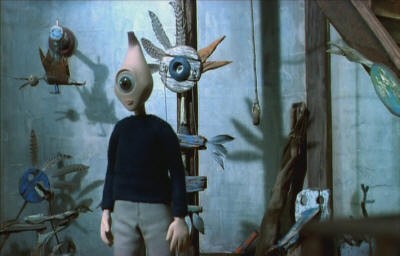

The Nightmare Before Christmas (L'étrange Noël de Mr Jack – 1993) de Harry Selick

Scénarisé par Tim Burton, ce qui a eu l'effet pervers de sous estimer le travail de son auteur, The Nightmare Before Christmas est un bijou macabre et drôle, musical et d'une invention permanente. Danny Elfman à la musique donne un de ses chef d'oeuvres. Définitivement une autre façon de voir Noël.

Anastasia (1997) de Don Bluth et Gary Goldman

Pendant une quinzaine d'années, Don Buth a représenté la principale alternative aux productions Disney. Si je trouve que An american tail (Fievel et le nouveau monde - 1986) a un poil (de souris) vieillit, j'ai revu Anastasia avec beaucoup de plaisir. Le film se présente comme un conte de fée musical, impressionnant techniquement, retrouvant finalement la formule des classiques disneyiens qui fait un retour en force dans les années 90. Outre la virtuosité de la mise en scène, on pourra apprécier le couple de héros qui fonctionne sur le principe de la « screwball comedy » canonique de façon réjouissante. Et puis la chauve-souris Bartok est une belle réussite.

Photograhies : Screenrant, 24 frames a second, Oomu.org et Gomme et gribouillages. DR.

18:27 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (11) | Tags : animation, michel ocelot, harry selick, don bluth, gary goldman, isao takahata, hayao miyazaki, nick park, peter lord, ralph bakshi, clyde geronimi, paul grimault | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

26/04/2010

10 films d'animation - partie 1, les courts

Via Ed de Nightswimming et Frédérique, voici donc une proposition de dresser une liste des dix films d'animations préférés. Mission acceptée. Mais ce n'est pas simple. Je ne fais pas partie de ceux qui envisagent l'animation comme un genre, mais comme une technique qui se décline d'ailleurs de manières très diverses, du dessin animé proprement dit à l'animation en volume, des poupées au sable en passant par les papiers découpés, le grattage sur la pellicule et le numérique. Donc reste au final les films et leurs auteurs. Et trois problèmes à surmonter : limiter le nombre de films d'Hayao Miyazaki, ne pas faire d'anti-Disney primaire et concilier longs et courts métrages. Après deux jours d'intense cogitation, je me suis raisonné sur les deux premiers points et j'ai décidé de faire deux listes, une de courts et une de longs. Je sais, je triche, mais c'est plus amusant. Pour les courts, je vous mets les liens pour aller les voir.

Bad luck Blackie (1949) de Tex Avery

Difficulté annexe, sélectionner un seul cartoon dans l'oeuvre immense du grand Tex. Bon, comme beaucoup, je l'ai découvert à travers les programmations de Patrick Brion, à Noël souvent. Comme beaucoup j'en pleure de rire et, pour cette fois, je choisis cette adorable histoire du chat noir qui provoque les chutes d'objets les plus improbables sur un chien aussi stupide que méchant. Progression, rythme, gags, musicalité, c'est parfait. (lien)

Father and daughter (Père et fille – 2000) de Michael Dudok de Wit

J'ai déjà beaucoup parlé de ce film qui a été un grand choc. Illustration d'un sentiment universel à l'aide d'un dessin très stylisé et d'une animation sobre mais puissante. Et puis la musique. Un niveau d'émotion rare au cinéma, d'autant plus étonnant qu'il ne passe jamais par les expressions des visages. Un autre film parfait. (lien)

Syrinx (1965) de Ryan Larkin

La musique de Debussy et du sable animé en noir et blanc pour une évocation légendaire. Une poésie et une délicatesse infinie pour ce chef d'oeuvre canadien d'un auteur rare. (lien)

A close shave (Rasé de près - 1995) de Nick Park

Wallace et Gromit. Qu'ajouter d'autre ? Le plus délirant des quatre courts, même si j'ai un faible pour le pingouin de Wrong trousers (1993). (lien extrait)

Fast film (2003) de Virgil Widrich

Incroyable tour de force en papiers découpés et pliés selon les techniques de l'origami. Un film qui est aussi un hommage fou au grand cinéma. Caractéristique de l'inventivité de l'animation moderne alliant tradition, technologie et expérimentation (lien)

Vincent (1982) de Tim Burton

Difficile de passer à côté de ce titre. (lien)

Vincent Malloy is seven years old

He’s always polite and does what he’s told

For a boy his age, he’s considerate and nice

But he wants to be just like Vincent Price

For the Birds (Drôles d'oiseaux sur une ligne à haute tension – 2000) de Ralph Eggleston

L'humour des studios Pixar à son meilleur concentré en moins de trois minutes. (lien)

Der Fuehrer's Face (1943) de Jack Kinney

Donald est un génie (et Daffy aussi). Il est sortit bien des choses passionnantes des studios Disney dont ce court métrage où Donald se cauchemarde en Allemagne nazie. C'est un pur film de propagande, un peu le pendant du Blitz wolf (1941) de Tex Avery, bourré d'inventions visuelles (travail sur les déformations, utilisation plastique de la musique comme dans Fantasia en 1940) et de gags hilarants comme le petit déjeuner ou le coucou hitlerien. (lien)

Le cyclope de la mer (1998) de Philippe Jullien

Un gardien de phare recueille un petit poisson sur une composition originale de Yann Tiersen. Une animation en volume de la nouvelle génération française, à la suite des essais de Jean-Manuel Costa dans les années 80 (La tendresse au maudit, Orphée). (lien, partie 1)

Et en plus je ne sais plus compter ! Pour le dixième, je vous proposerais donc, ex-aequo, Les oiseaux sont des cons, petit poéme illustré de Chaval datant de 1965, au texte inoubliable et aux dessins très noirs (lien), et puis, parce que quand même l'animation à l'Est ce n'est pas rien, le classique Tango (1980) du maître polonais Zbignew Rybczyński. 36 personnages, sept mois de travail, guettez la superbe blonde qui entre sur la gauche. (lien)

Photographies : Hollywood Animation Archive, DR, Tim Burton Collective, Wikipedia

23:10 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (7) | Tags : animation, court métrage, tex avery, michael dudok de wit, ryan larkin, nick park, virgil widrich, tim burton, ralph eggleston, jack kinney, philippe jullien, chaval, zbignew rybczyński | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

21/04/2010

Spider baby

La profonde crise du cinéma hollywoodien dans les années 60 a favorisé, entre autres choses, l'émergence d'un certain cinéma américain indépendant. Non qu'il n'ait pas existé auparavant, mais la période le voit se développer et rencontrer le succès. Son essor correspond à la fermeture des départements « B » des grands studios et surfe sur les derniers coups portés au code de censure dit code Hays qui cède face à la libéralisation des moeurs et aux audaces venues d'Europe. En retour, ce cinéma va influencer Hollywood à un point que l'on ne mesurait peut être pas à l'époque. Par cinéma indépendant, il ne faut pas entendre le cinéma à visée intellectuelle régulièrement promu aujourd'hui par le festival de Sundance. Non, il s'agit de films produits en marge du système, le plus souvent loin de ses centres décisionnels (Georges Romero fait ses premiers films à Pittsburg).

Ce sont des films à petits budgets, des films d'exploitation souvent, destinés aux drive-in et aux salles de quartier, aux salles artistiques parfois, des météores sur pellicule au ton particulier, brisant les règles en vigueur pendant quatre décennies. Des films qui auraient pu rester noyés dans la masse d'un cinéma de consommation courante ou d'un ghetto auteurisant, mais qui, par une conjonction favorable et l'acharnement de quelques hommes, se sont révélés comme autant de pépites. Là, oui, nous pouvons parler d'authentiques films cultes. Ces films ont eu de fervents admirateurs, rares au début, et parmi eux de futurs réalisateurs. Il seront séduits par l'audace des images, la force des propos et la liberté des réalisations, et c'est là que l'on pourra mesurer à quel point ces films ont influencé les quarante années qui ont suivi à coup d'invention et d'énergie. Aujourd'hui encore, au risque du cul-de-sac.

Quoique très différents, je mettrais dans ce cinéma indépendant les délires gore d'Hershell Gordon Lewis, les films inclassables et sensibles de John Cassavetes, les cartoons mammaires de Russ Meyer, le gothique façon Roger Corman, les westerns de Monte Hellman, et puis quelques oeuvres uniques, magnifiques diamants noirs : Carnival of the souls (1962) de Herk Harvey, Night of the living dead (La nuit des morts vivants – 1968) de Georges Romero, le hippie Easy rider (1969) de Dennis Hopper et jusqu'au Texas Chainsaw massacre (Massacre à la tronçonneuse – 1974) de Tobe Hooper.

Et puis, il y a le Spider baby de Jack Hill.

A suivre sur Kinok

Sur Série Bis

Sur Sueurs froides

Sur Les déjantés du ciné (avec traduction de la comptine)

Sur Flickerama

11:31 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jack hill | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

18/04/2010

Comptine

Screams and moans and bats and bones

Teenage monsters in haunted homes

The ghosts on the stair

The vampires bite

Better beware, there's a full moon tonight

Cannibal spiders creep and crawl

Boys and ghouls having a ball

Frankenstein, Dracula and even the Mummy

Are sure to end up in someone's tummy

Take a fresh rodent, some toadstools and weeds

And an old owl and the young one she breeds

Mix in seven legs of an eight-legged beast

Then you are all set for a cannibal feast

Sit around the fire with the cup of brew

A fiend and a werewolf on each side of you

This cannibal orgy is strange to behold

And the maddest story ever told

Photographie : DR

23:06 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jack hill | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

17/04/2010

Canine

Ela na sou po (J'ai quelque chose à te dire – 2000) est un court métrage de Katerina Filiotou. Un conte sensuel et drôle qui voit un petit bout de femme bien installée dans son univers familial vivre un moment de pulsion solaire avec un jeune homme beau comme un demi-dieu, Grec bien sûr. De retour chez elle, sa joie est telle qu'elle ne peut se retenir de la faire partager à mari et enfants dans un irrépressible fou-rire. Sensible, fluide, lumineux, le film de Katherina Filiotou est un petit bijou qui rend heureux avec un petit arrière-goût mélancolique pas désagréable du tout.

Pourquoi vous parler de ce film modeste et éclatant à propos de Kynodontas (Canine – 2009) de Yorgos Lanthimos ? Parce qu'il ne faudrait pas croire que les jeunes cinéastes grecs font tous des films aussi pénibles que celui-ci malgré la flopée de prix et d'éloges qu'il a récolté. Kynodontas se vautre avec complaisance dans la prétention de la forme, la provocation des images et le blême du fond. Papa, vieux cadre pas trop dynamique dont on se demande bien en quoi consiste son boulot, a reclus son fils et ses deux filles avec l'accord tacite de maman qui était funambule ou danseuse dans une autre vie. Ils vivent en vase clos dans une charmante villa avec parc et piscine, les enfants acceptant les histoires à dormir debout que raconte papa sur l'extérieur. Bien évidemment, il va y en avoir un des trois qui va avoir envie d'aller vérifier par lui-même. Pourquoi pas ? Acharné à faire décalé, à cultiver l'originalité, à bien marteler sa critique de la société-tu-m'auras-pas et de l'éducation-piège-à-c..., Lanthimos ne propose finalement qu'une variation sur The village (Le village – 2003) pensum déjà peu léger de M. Night Shyamalan, revu dans l'esprit de Michael Haneke. Quel programme enthousiasmant chers lecteurs !

A suivre sur Kinok

L'avis d'Ed(isdead)

Sur Lanterna magica

Sur Critikat par Marion Pasquier (« La fin du film est un cadeau que l’on aimerait voir plus souvent à l’écran... »). Comme quoi je peux être ouvert.

Un entretien avec le réalisateur sur Excessif

Photographie : source MK2

20:47 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : yorgos lanthimos, katerina filiotou | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

15/04/2010

Basculements

- Qu'est-ce que tu dirais si je t'envoyais mon verre à la figure ?

- Vas-y.

C'est le privilège du cinéma d'être capable de saisir, dans son entier déroulement, de tels moments ou tout bascule. Cette attirance entre deux êtres qui se fait irrésistible. Cette passion qui fait tomber tous les blocages et les peurs diffuses. La réalisation d'un acte libre, ce cet acte libre qu'Albert appelle de ses voeux, "Un acte libre qui rompt le cours du temps" comme l'explique Anna. Un acte qui nous change en profondeur, avec un avant et un après. Une véritable inflexion de nos vies. C'est si rare, il y a de quoi avoir peur, vraiment.

Les mises en scène de Bruno Podalydès et de Sam Taylor-Wood s'organisent autour de ce moment, explorant le temps et l'espace autour de ce mouvement des êtres, du passage de deux à un.

Ce qui est drôle dans Dieu seul me voit (1996), c'est que les deux personnages, Anna et Albert, on théorisé cet acte, qu'ils discutent longuement ce moment de basculement, mais qu'Albert ne se résout pas à en être le moteur. Podalydès explore ses mille et une micro-reculades, ses esquives, décrit ces liens invisibles qui immobilisent son corps et son âme. Et ce geste violent, inédit, ludique et si chargé de sexualité, du jet du verre d'eau au visage, malgré le courage d'avoir cédé à l'impulsion, ne suffit pas. Albert pense trop.

Ce qui est beau dans Love you more (2008), c'est le contraire. Georgia et Peter ne théorisent rien. Jeunes encore, ils ont la candeur de l'innocence malgré leurs touchantes attitudes d'affranchis. Ils ne pensent pas et s'abandonnent à leur instinct. La communion intellectuelle autour du morceau des Buzzcocks les réunit mais ne suffit pas à briser les inhibitions. Par contre le geste de la bière crachée au visage repose sur la même idée que chez Podalydès avec le même sous-entendu sensuel. Il est ici suffisant, les digues de la peur cèdent et la passion déferle.

Ce qui est charmant et paradoxal chez Podalydès, c'est que ce sera finalement Anna qui aura ce geste libre, doux, apaisant, sur la cuisse d'Albert, alors que le suspense est construit minutieusement sur l'attente de l'action de l'homme.

Ce qui est touchant chez Taylor-Wood, c'est la lumière solaire qui baigne la scène, cette scène si ordinaire et si unique, lumière divine qui transcende le trivial.

Ce qui est émouvant dans ces deux scènes, c'est d'avoir réussi à montrer cette première fois, cette douceur, cette violence, cet abandon à l'autre. La joie de la passion.

09:20 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : bruno podalydes, sam taylor-wood | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

09/04/2010

Rome plutôt que vous

Et vous, votre café, vous le faites comment ? Avec des coquilles d'œuf dans le filtre comme chez John Ford ? Avec une de ces machines sophistiquées à capsules qui permettent de vous le vendre dix fois plus cher ? A la cafetière électrique qui donne le plus souvent une lavasse claire à l'américaine ? Ou bien à la cafetière italienne ? La cafetière italienne, c'est le mieux. Tous les gens de qualité savent que les italiens font le meilleur café. Vous ne savez pas vous en servir ? Alors précipitez vous sur Rome plutôt que vous premier long métrage de l'algérien Tariq Teguia sortit en 2006. Il y a un plan séquence où Zina, jouée par la belle Samira Kaddour, réalise l'opération en temps réel dans la cuisine familiale. Elle pourrait faire autre chose comme éplucher les légumes pour le taboulé, mais ça aurait fait trop long. Je sais, j'ai l'air de faire de l'ironie facile. Ce n'est pas (tout à fait) le cas. Il est vrai que la tentation est grande de faire léger avec un film si sérieusement dense, comme il n'est pas mauvais de faire sérieux avec des films plus légers.

La suite sur Kinok

Sur Excessif

Chez MadameDame à laquelle j'ai également emprunté la photographie.

19:35 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : tariq teguia | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

30/03/2010

Je veux voir

Emmanuelle Riva, nous dit-on, n'avait rien vu à Hiroshima. Catherine Deneuve, qui est une femme bien organisée, entend bien voir quelque chose au Sud Liban de la violente et rapide guerre de 2006. Elle saisi donc l'occasion offerte par le couple de cinéastes Joana Hadjithomas et Khalil Joreige de faire sur place un film qui repose sur ce désir de voir. Désir de Deneuve mais aussi désir des auteurs qui se sont retrouvés bloqués en France pendant le conflit et l'ont suivi comme la grande Catherine, vous ou moi, sur leur écran de télévision. Désir qui se complique de celui d'(a)voir Deneuve, désir de cinéaste pour susciter celui du spectateur et rassurer accessoirement celui des producteurs. Désir de revoir aussi, de la part des réalisateurs libanais, revoir cette part de leur pays meurtri. Désir qui s'incarne dans l'acteur Rabih Mroué, qui fera office de guide pour Deneuve puisqu'il est originaire de la région dévastée. La constitution de ce couple d'acteurs injectée dans le dispositif documentaire lui donne une part de fiction. On l'aura compris, Je veux voir est un film à tiroirs.

A cette injonction « Je veux voir », Mroué répond « Allons-y », tel le personnage de William Holden dans The wild bunch (La horde sauvage – 1969) de Sam Peckinpah, ce qui est sûrement la comparaison la plus incongrue que je puisse trouver à propos du film. Pour préciser les choses et se donner un repère, un objectif est nommé : voir/revoir la maison de la grand mère de l'acteur. Et Deneuve de mettre des chaussures à talon plats adaptés à la situation, une tenue élégante( toujours) mais sobre, et en voiture, Simone ! Non, pardon Catherine, ce n'est pas un bon mot facile. A plusieurs reprises votre visage de rayonnante sexagénaire m'a fait penser à celui de la Signoret période Le chat (1971) ou L'aveu (1970). Une grande actrice, une femme engagée et courageuse, capable de porter un regard sur le monde.

Chronique à suivre sur Kinok

le DVD

Photographie © Patrick Swirc

Sur la Kinopithèque

Sur le Ciné-Club de Caen

Sur Excessif

Sur Politis

11:47 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : khalil joreige, joana hadjithomas | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

26/03/2010

Odes à la Muse Nue (copinage)

Scream Queen quatre étoiles, plus délicieusement vulgaire que Barbara Steele, plus onctueuse et intense que Barbara Bach et Caroline Munro réunies dans le waterbed d'Ursula Andress, Edwige Fenech est l'argument principal des deux productions, qui n'auraient vraisemblablement de sens sans elle (comme souvent les films dans lesquels elle avance en « starring »).

Icône masochiste au sein de réguliers cauchemars à la plastique plus-psyché-tu-meurs, la belle brune, peu regardante (voir ses softies grivois en pensionnat, commissariat ou hôpital) mais fort regardée, se fait la docile et inlassable victime de la hardiesse, ou la plus vénale envie, de tout son entourage.

Mariaque succombe au(x) charme(s) de la belle Edwige dans deux gialli de Sergio Martino, chroniqués sur Kinok.

Photographie : DR

12:10 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : sergio martino, edwige fenech, kinok | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

23/03/2010

Visions de l'impossible

Depuis le 10 mars et jusqu'au 31 août 201, vous pouvez, si vous êtes à Paris, visiter l'exposition proposée par le Mémorial de la Shoah : Filmer les camps, de Hollywood à Nuremberg. John Ford, Georges Stevens, Samuel Fuller.

Ford, dès les années trente, parallèlement à sa carrière de réalisateur, collabore avec les services secrets (l'OSS), fait du renseignement à l'occasion de ses croisières sur son yacht l'Araner, et met sur pied, de sa propre initiative, une équipe d'opérateurs capables d'intervenir sur le terrain en cas de guerre. Il sont prêts bien avant Pearl Harbour et l'entrée en guerre des USA en 1941, donnant naissance à la Field Photographic Branch (FPB). Les hommes seront sur tous les théâtres d'opération, Ford lui-même filmant la bataille de Midway en 1942.

Georges Stevens, lui, rejoint et met sur pied la Special Coverage Unit (SPECOU) en vue de filmer le débarquement de Normandie. L'unité sera de tous les combats d'Omaha Beach jusqu'au coeur de l'Allemagne. En 1945, ils sont présents quand l'armée américaine ouvre les portes du camp de concentration de Dachau.

Samuel Fuller est soldat dans la fameuse Big Red One dont il racontera l'histoire dans son film magnifique de 1980. En 1945, son unité libère le camp de Falkenau en Tchécoslovaquie et Fuller est chargé de tourner un documentaire quand les américains forcent la population allemande à se rendre au camp pour enterrer les morts. Ce sera son premier film, tourné avec avec la caméra Bell & Howell 16 mm à manivelle que sa mère lui avait offerte.

En 1945, Ford supervise un montage d'images tournées lors de la libération des camps, en particulier celles des hommes de Georges Stevens à Dachau. Ce montage donne naissance à un film que signe Ray Kellog alors opérateur, futur spécialiste des effets spéciaux et réalisateur de seconde équipe prestigieux. Ce film est destiné à préparer le procès de Nuremberg. Il dure une heure et prend le titre de Nazi concentration camps. Dans le documentaire Imaginary Witness : Hollywood and the Holocaust (Hollywood et la Shoah - 2004) de Daniel Anker, on explique que ce film ne fut finalement pas vraiment montré au grand public. Les images étaient considérées comme trop dures et rapidement, avec le plan Marshall et le début de la guerre froide, les priorités changèrent. Ces images pourtant sont les principales archives qui existent du cauchemar concentrationnaire. On va les retrouver en partie dans Nuit et Brouillard (1956) d'Alain Resnais, puis c'est Stanley Kramer qui va les intégrer de façon spectaculaire dans son film de télévision Judgment at Nuremberg en 1959 puis dans la version cinéma en 1961 ou elles sont commentées par le personnage joué par Richard Widmark.

L'exposition retrace la façon dont ces images sont parvenues jusqu'à nous.

Les images sur lesquelles ont travaillé Ford et Kellog sur le PhiblogZophe et le film Nazi concentration camp (attention, c'est assez éprouvant).

Le site du Mémorial de la Shoah

22:33 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : exposition, john ford, georges stevens, samuel fuller | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

22/03/2010

Ciels

18:57 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : sergio corbucci | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

21/03/2010

La poêle dans les nuages

Quand on aime le travail d'un réalisateur et que l'on commence à connaître une part conséquente de son oeuvre, il se développe un sentiment de familiarité bien agréable. Le plaisir de retrouver des thèmes, des figures, un ton, un sens du temps et de l'espace, le goût d'un certain jeu d'acteur, des mots, des paysages, certains choix musicaux, bref, tout ce qui constitue la mise en scène et tout ce qui est mis en scène. La part de risque, c'est que cette familiarité ne devienne pantoufle, les motifs de simples trucs, et le plaisir de glisser progressivement vers l'ennui. C'est là qu'intervient le talent dans la façon de nourrir ce sentiment de familiarité de la capacité de renouvellement du metteur en scène, de sa façon d'introduire des variations, d'explorer plus avant certaines pistes, d'emprunter tout à coup d'inattendus chemins. Et cela sans se perdre. Fichu métier.

Quel chemin tortueux pour vous dire tout le bien que je pense de La Banda J.& S. Cronaca criminale del Far West (Far West story – 1972) du maestro Sergio Corbucci. Un film peu connu tourné au moment ou le western italien sombre dans la parodie à la suite de l'énorme succès du personnage de Trinità. La Banda J.& S. sera un échec commercial et il n'était devenu visible que dans des copies minables, aux couleurs délavées, et vraisemblablement incomplètes. Dans plusieurs textes, on s'étonne de la soudaine cécité du shérif Franciscus alors qu'il n'y a pas motif. C'est un peu comme quand on voit la version mutilée de Rio Bravo et que l'on s'étonne des trous soudains dans la porte de la prison. Saluons donc comme il se doit le travail de Wild Side qui rétabli le film dans sa cohérence, rend justice à la photographie splendide du fidèle Alejandro Ulloa et de Luis Cuadrado, et propose une version originale indispensable.

J. c'est Jed Trigado, bandit de grand chemin, et Jed, c'est Tomas Milian. Il a récupéré le béret du Ché et s'est emmitouflé dans les pelisses massives des héros de Il grande silenzio (Le grand silence – 1968). Il faut le voir, dans la toute première scène, exposer sa philosophie de Robin des bois anar à un petit cochon tout rose. Cochonnet volé bien sûr. Il faut le voir engloutir une plâtrée de spaghettis, hilarant pied de nez aux détracteurs du genre, déclarant « Celui qui a inventé les spaghettis c'était un génie, et il a du se faire un paquet d'argent ! ». Exubérant, macho, grossier, terriblement bavard, individualiste et solidaire, animal et libre, Jed est l'occasion pour Milian de peaufiner le personnage de peone débrouillard qui a fait sa gloire et qui annonce le « er Monnezza » folklorique des polars des années 70. Jed utilise la langue vernaculaire romaine, truffée de turpiloquio, une façon de parler mêlant imprécations, grossièretés et beaucoup d'humour. L'utilisation de ce langage renforce l'aspect latin de ce western iconoclaste et le rapproche de certains films de Pasolini, rapprochement que Corbucci souligne en faisant jouer Laura Betti, égérie pasolinienne s'il en fût, dans le personnage de la maquerelle, pendant féminin de Jed. Il est donc évident que cet aspect se perd complètement dans la version française qui se contente d'une vulgarité vulgaire. Or il faut que fusent les Figli della mignotta !

S. c'est Sonny et Sonny, c'est Susan George, britannique beauté blonde à l'oeil humide, juste sortie du traumatisant Straw dogs (Les chiens de paille – 1971) de Sam Peckinpah. Habillée à la garçonne façon informe, seul son regard exprime sa féminité. Elle n'en a pas l'air mais c'est bien elle le personnage principal de cette histoire. D'ailleurs c'est son prénom que reprennent les choeurs d'Ennio Morricone (inspiré, le maestro). Et puis Sergio Corbucci lui a réservé les attributs de ses héros précédents. Quand on la découvre, elle porte un chapeau à large bords à la façon de Franco Nero, traînant derrière elle, sur un chariot, un cercueil. Tiens donc. Plus tard, c'est elle qui subira le rituel du passage à tabac sans lequel il ne saurait y avoir de véritable héros corbuccien. Admirative et amoureuse, elle s'attache à la destinée de Jed, endurant ses coups, sa tentative de viol, sa tentative de vente, son turpiloquio, et son goût pour les rousses aux gros seins. On évoque souvent Bonnie et Clyde pour Sonny et Jed. Il me semble que l'on est bien plus près de Gelsomina et de Zampano, les frustres héros de La strada (1954) de Federico Fellini. Susan George est tout aussi « déféminisée » que l'était Giulietta Masina et leurs regards d'enfants sont si proches. Le côté bandit du couple compte bien moins que le portrait d'une relation étrange mêlant soumission, masochisme, tendresse et violence. A la fois très animale et très pudique. Deux solitudes qui se ressemblent et qui pourtant s'opposent, l'un cultivant son animalité (bouffe, sexe et liberté), l'autre tentant de conserver la tête dans les nuages. Corbucci ne suivra pas la pente du tragique. Son film est aussi le récit d'une émancipation, de l'affirmation de Sonny, qui passera par un renversement final des rôles, forçant Jed à reconnaître sa part la plus humaine. Il nous force à considérer Sonny en tant que personne en refusant assez radicalement la moindre touche érotique. Il offre juste à sa courageuse interprète un moment plus sensuel lors de la brève séquence de l'hôtel de luxe. Et puis bien sûr ce long plan de baiser, d'une infinie tendresse, d'une grande animalité, un baiser comme on en a jamais vu.

Ceci fait de Sonny un personnage rare sinon exceptionnel dans l'univers codifié du western. Une femme-enfant, femme d'action, femme-femme qui intègre toutes les aspirations des héroïnes souvent particulières de Sergio Corbucci. Le western italien est avare de beaux personnages féminins à quelques exceptions près (Claudia Cardinale chez Sergio Leone, Luciana Paluzzi chez Ferdinando Baldi, Martine Beswick chez Damiano Damiani). Corbucci, lui, n'a cessé de faire de ses femmes le contre-champ nécessaire à sa violence baroque. Dans ses films, elles aspirent à sortir de la sauvagerie ambiante et proposent, souvent en vain, un espoir d'apaisement aux âmes masculines torturées. Maria essaye de fuir le monde fou de Django (1966) comme Pauline tente d'arracher Silence à son destin dans Il grande silenzio. Claire est la seule personne censée de l'équipée de I Crudeli (1967). Virginia tente de se faire une place au soleil dans Gli specialisti (Le spécialiste – 1969) et Columba porte un regard lucide sur les révolutionnaires de pacotille de Il mercenario (1970). Leurs aspirations leur sont propres et ne sont pas de simples prétextes scénaristiques. Elles en payent souvent le prix : Pauline et Virginia meurent, Maria et Claire sont sérieusement meurtries. Sonny est la victoire de toutes ces femmes, réussissant à s'affirmer et à entraîner Jed à sa suite. Et trois pas derrière s'il vous plaît.

Cette évolution de la place de la femme vers le centre du film est marquée par le traitement de plusieurs motifs typiques du réalisateur : le shérif, le vilain capitaliste et la mitrailleuse. Telly Savalas campe un shérif Franciscus conforme aux canons corbucciens, sûr de lui et déterminé, régulièrement joué par Sonny et Jed sans pour autant perdre de sa prestance. Corbucci a l'idée, à mi-parcours et à l'issue d'une scène intense dans un entrepôt de grains, de le rendre aveugle. Il n'en reste pas moins dangereux mais permet à Corbucci d'exercer à son encontre un humour noir assez inédit, dans le style de Bunuel dirais-je. De la même façon, Eduardo Fajardo joue une nouvelle fois avec élégance un gros propriétaire impitoyable à la tête d'une horde d'hommes de main. Lancé aux trousses de Jed qui a enlevé sa femme, il rentrera chez lui tranquillement dès qu'il l'aura récupérée. Ce peu d'acharnement pourra frustrer l'amateur d'action mais est le signe que l'enjeu du film est ailleurs. Du coup la sacro-sainte mitrailleuse, bien présente, bien déterrée par Jed, sera peu employée. Pas de massacre final des rurales. Le héros, c'est Sonny vous dis-je !

Et puis La Banda J.& S. est un beau film. Un film de ciels. Soleil couchant, soleil levant, soleil rasant, soleil jouant dans les feuillages. Un film de nuages tranquilles à l'infini. La mise en scène de Corbucci orchestre cette opposition entre les décors pelés et boueux aux dominantes grises et marrons avec les lumières superbes des cieux vers lesquels s'élèvent les regards de Sonny et Jed en même temps qu'une caméra contemplative. Alejandro Ulloa et Luis Cuadrado ont ici une photographie proche de celle de Nestor Almendros, recherchant les moments magiques entre chien et loup. Inspiré, Corbucci filme le réel au sein de l'univers irréel du genre. Il filme le temps qu'il fait, la sensation de froid, le vent qui court sur les roches désolées, la pluie qui transperce au crépuscule, la boue qui englue les pas, la poussière dans la chaleur, la texture accueillante du maïs. La nature ici est refuge et complice : la rivière qui permet de fuir le shérif, l'arbre pour surprendre le traître, le grain qui dissimule (la grande séquence d'action du film, montée au petit poil une fois encore par Eugenio Alabiso). La Banda J.& S. est peut être le film le plus sensible et le plus poétique de son auteur. Son héros débraillé rêve aux cummulonimbus en y cherchant une figure féminine aux seins de déesse tandis que sa compagne y voit des symboles de civilisation, une poêle et une trompette.

Photographies : Wild Side

Un très beau texte de Tepepa

Sur Psychovision

Sur Spaghetti western (en anglais)

La chronique sur Kinok

Par Sylvain Perret sur 1Kult

08:30 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (5) | Tags : sergio corbucci | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

16/03/2010

Godard / Graves

Tiens, non...

13:34 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (9) | Tags : jean luc godard, peter graves | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

12/03/2010

Godard / Rohmer

11:44 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean-luc godard, eric rohmer | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |