30/04/2008

DeMille à l'ouest

Magnifiques locomotives, foules d'ouvriers, trappeurs turbulents, troupeaux de bisons, franchissement de cols enneigés, attaques d'indiens, rivalités et traîtrises, chevauchées et cavalcades, DeMille déploie toute la panoplie du genre. Ne cherchez pas trop loin, c'est la même histoire que celle du neuvième album des aventures de Lucky Luke, Des rails sur la prairie, dessiné par Morris, sans l'humour de René Goscinny dont c'était la première collaboration, mais avec Barbara Stanwyck.

La seule chose qui fasse tiquer, c'est quand même sa façon de montrer les indiens. Sa façon de « filmer l'autre » comme on dit aujourd'hui, est assez détestable. Non que je lui reproche de montrer les indiens en antagonistes des valeureux pionniers, cela tous l'ont fait avec plus ou moins d'élégance selon les circonstances. Non, le problème, c'est que DeMille les montre comme des idiots, des crétins, de grands enfants effrayés lors de l'attaque du train par un carillon de pendule, incapables à deux cent de maîtriser trois personnes. Je lis Tintin au Congo sans problème et avec assez de recul pour ne pas être choqué, mais c'est quand même un peu méprisant pour rester poli. Étonnant de la part de quelqu'un qui avait avec The squaw man montré des indiens tout en noblesse.

Mais cela reste le trait d'union avec Unconquered (Les conquérants d'un nouveau monde) son ultime film du genre, tourné en 1947. Dans ce film qui se déroule en fait avant même la création des États Unis, la tribu indienne est digne des habitants de l'île de King Kong, gri-gris à tous les étages, démarche sautillante, superstition, sauvagerie, infantilisme et, clou du spectacle, le chef est joué par Boris Karloff, le spécialiste du monstre de Frankenstein. La scène fameuse où le héros, joué par Gary Cooper qui s'amuse visiblement beaucoup, mystifie la tribu entière par des effets à la Mélies et une boussole est un sommet dans le genre. Ce film est malgré tout un souvenir d'enfance que j'ai redécouvert avec plaisir. Gary Cooper y est un héros plus grand que nature, le capitaine Holden, qui rachète la liberté d'Abby, jeune anglaise condamnée à l'esclavage dans les colonies d'Amérique du Nord. « And six pence » est une réplique culte prononcée par Cooper de sa voix traînante et lui permet d'emporter le morceau, si j'ose écrire, face à Garth, le vilain de l'histoire qui trafique, horreur, avec les indiens pour exterminer les colons pas encore américains. A la sortie de la seconde guerre mondiale, on sent les contorsion, ou la diplomatie, de DeMille qui nous montre les prémices de la naissance d'un peuple tout en ménageant les « occupants » anglais, qui sont ici des alliés. Une fois de plus, il est intéressant de comparer DeMille à Ford, en l'occurrence à Drums along the Mohawks (Sur la piste des Mohawks) tourné en 1939. Les deux films se déroulent à des époques proches et en technicolor flamboyant (Pacific express est en noir et blanc). Chez Ford, ce sont les anglais qui utilisent les indiens pour attaquer les colons et c'est la guerre. Les indiens n'y sont guère mieux traités, mais c'est plus elliptique, abstrait. Et puis chez Ford, il s'agit à la veille du conflit de montrer l'unité nationale et son film s'achève par un tableau de famille touchant, un rien naïf, dans lequel s'unissent blancs, riches et pauvres, bourgeois et paysans, indiens christianisés et noirs. Rien de tout cela chez DeMille qui déploie à nouveau un récit d'aventures haut en couleurs, en action (très belle poursuite sur une rivière), en humour et en spectaculaire. Il approche pourtant de la simplicité fordienne lors de la scène où nos deux héros se retrouvent dans la ferme abandonnée par une famille de colons et imaginent ce que pourrait être leur vie. Question érotisme, c'est nettement mieux. Paulette Goddard incarne une Abigail pleine de verve et de sensualité. Elle y prend un bain dans un grand tonneau, manque d'être fouettée et se retrouve attachée de diverses manières. Son caractère électrique contraste aimablement avec la nonchalance assurée de Cooper. Leur couple fonctionne comme dans les meilleures comédies.

Les DVD sur La boutique

Un clou en or pour DeMille

Sur le forum Western Movies avec de très belles reproductions par Metek (Ici aussi)

12:00 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : cecil b demille, western | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

28/04/2008

A la française

La place du fantastique et de la science fiction dans le cinéma français a déjà fait couler pas mal d'encre. Généralement, c'est pour déplorer qu'elle soit si minime. Je n'ai pas l'intention de me joindre au choeur des pleureuses, mais je vois là l'occasion d'aborder deux films remarquables qui posent néanmoins quelques questions.

Il me semble, en préliminaire, qu'il existe une solide tradition fantastique dans notre cinéma, tradition héritée de la poésie, de la littérature et du mouvement surréaliste. On compte de belles réussites chez René Clair, Georges Franju, Jean Cocteau, Jacques Demy, Maurice Tourneur, Jean Renoir ou Jean Rollin. Si nous sommes loin des grands mouvements qui traversent les cinémas anglo-saxons, italiens ou japonais, ce n'est pas rien. La science-fiction n'a, elle, pas du tout la cote. Les tentatives de François Truffaut et de Jean-Luc Godard ne m'ont pas plus convaincues que celles, plus récentes, des laborieux imitateurs de modèles américains. Restent quelques ovnis, quelques films de Jeunet, le premier film de Luc Besson. C'est peu. Avec quelques contorsions, on pourrait rattacher le Playtime de Jacques Tati, mais la seule réussite incontestablement bien dans le genre, c'est encore La jetée de Chris Marker. Une histoire de temps.

Je t'aime, je t'aime, tourné en 1968 par Alain Resnais, est aussi une histoire de temps. Une histoire de voyage dans le temps. Le film a été écrit par Jacques Sternberg, un des grands noms de la littérature de science fiction francophone (il est belge), même si mon optimisme naturel s'accommode mal de ses histoires désespérées. Nous y faisons connaissance avec Claude Ridder, joué par Claude Rich. Ridder vient de tenter de se suicider. Il se réveille dans un hôpital où viennent le rencontrer des hommes mystérieux. Qui lui proposent d'être le cobaye d'une étrange expérience. Un voyage temporel. Ridder dont le désespoir est intact accepte. Dans la cave d'un centre secret, il pénètre dans une étrange sphère. Une sorte de pomme de terre géante dans laquelle on est comme dans un ventre maternel. Ridder a un compagnon de voyage, une souris blanche. L'aventure commence. Enfin, pas vraiment. Dès le début, l'expérience échappe à ses instigateurs. Ridder se retrouve un an plus tôt, sur une plage ensoleillée. Il émerge de l'eau comme Vénus en son temps et rejoint sa belle compagne, Catrine. Un moment heureux qu'il se plaît à revivre, en admettant qu'il conserve sont point de vue « du présent », et qui va l'amener à se perdre dans le temps. Mais est-ce véritablement dans le temps que voyage Ridder ? Voyageur immobile, il est le spectateur de ses souvenirs. Son voyage est en lui-même. Certes, il disparaît littéralement de l'image et à la surveillance des scientifiques, mais ce n'est pas lui, le Ridder du présent, que nous voyons dans le passé, mais le Ridder du passé. Alors, où se trouve le Ridder du présent censément partit dans le passé ? Je ne sais pas si c'est bien clair, mais dans les histoires de voyage dans le temps, ce qui est intéressant c'est de faire perdre les repères.

Alain Resnais a sur le sujet une approche très originale mais aussi quelque peu déroutante. L'aspect science-fiction semble rapidement mis de côté. Les scientifiques, une fois perdu le contrôle de l'expérience, s'agitent vainement sans que Resnais s'intéresse beaucoup à eux. De la même façon, le réalisateur ne cherche pas à « jouer sur le temps » en se livrant au délices du paradoxe temporel, mais reconstitue petit à petit l'histoire de Ridder jusqu'à nous la faire appréhender de façon linéaire. Le mystère n'est pas ce voyage temporel mais l'esprit de Ridder dans lequel est enfoui son sentiment de culpabilité. Car s'il s'est suicidé, c'est parce que Catrine est morte. Et qu'il n'a pas su vivre avec elle. A ce point je me suis posé la question de savoir si l'on aurait eu un film différent si, au lieu d'une expérience de science-fiction, Ridder avait eu un accident de voiture provoqué par un routier aux allures de Bobby Lapointe. Je n'en ai pas l'impression. Le film, de part sa construction, est finalement assez proche tant de L'année dernière à Marienbad que du plus tardif Mon oncle d'Amérique. Je t'aime, je t'aime, n'en est pas moins superbe, l'un des plus limpides de son auteur, d'une rigueur mathématique enveloppé de la fascinante partition de Krzysztof Penderecki. Et puis il y a Claude Rich, acteur quelque peu sous estimé, parfait tant aux côtés de Louis de Funes et Lino Ventura que dans les contes satiriques de Jean-Pierre Mocky. Son visage fin, son allure élégante et fragile, sa diction précise et rapide m'enchantent toujours un peu plus. Ici, il est un parfait Ridder auquel il donne plus que son prénom. A un moment, lorsqu'il discute avec les scientifiques, il a un petit geste de la main pour gratter le rebord de la table. J'adore ce genre de trouvailles. Reste donc qu'Alain Resnais pratique une science fiction intimiste jusqu'à l'absence. C'est assez étonnant pour un homme si sensible à des formes de culture populaire qu'il intègre de façon plus directe, que ce soit la bande-dessinée, le mélodrame ou l'opérette. Je t'aime, je t'aime est sortit difficilement en 1968 pour cause d'évènements dont l'annulation du festival de Cannes. La même année sortaient 2001 de Stanley Kubrick et Planet of the apes(La planète des singes) de Franklin J. Schaffner qui ouvraient en grand les portes de l'imaginaire sans sacrifier à la réflexion. Resnais avait choisi le voyage intérieur. Olga Georges-Picot est superbe.

Autre temps, autre film, l'Histoire de Marie et de Julien tourné par Jacques Rivette en 2003 est passé quasi inaperçu. Film étrange, difficile à appréhender, fascinant par moments, déconcertant à d'autres. Un film sur lequel il est assez difficile d'écrire tant tout ce que l'on pourra dire de la mise en scène impeccable de Rivette n'aura que peu de poids face aux sentiments éprouvés face au film. Soit un horloger joué par Jerzy Radziwilowicz, maître chanteur à ses heures, amoureux d'une mystérieuse jeune femme jouée par Emmanuelle Béart. Rivette est habile à faire naître le fantastique. Il y a une chambre mystérieuse comme chez Lang ou Truffaut et un fantôme. Les horloges et leurs mécanismes à nu que répare Julien portent symbole et promesses. Le récit marche clairement dans les traces de M. Night Shyamalan et de Alejandro Amenabar et Rivette cite Allan Edgard Poe et Henry James. Pourtant le film tient constamment le fantastique et le mystère à distance pour se focaliser, comme souvent chez Rivette sur l'amour fou que se portent les personnages. A ce niveau, le film fonctionne, porté par les deux acteurs et la grande attention à leurs moindres gestes.

Mais les promesses ne sont qu'à moitié tenues, comme si Rivette ne savait que faire de ses éléments fantastiques, comme s'il reculait devant eux, hésitant sur l'intérêt qu'il leur porte. Il se dérobe presque, nous laissant, moi du moins, avec une certaine frustration. Un exemple caractéristique est l'utilisation du chat Nevermore, félin compagnon de Julien. Quand on sait combien il est difficile de faire jouer un chat, on reste admiratif devant la performance obtenue par Rivette. Dans la première partie du film, Nevermore est un personnage à part entière, sorte de passeur vers un autre univers. On pense au Pyewacket de Richard Quine et au chat noir de Poe. Mais sa participation s'estompe dans la seconde partie et Nevermore se fait presque oublier. J'y vois, là encore, une difficulté pour les cinéastes français à franchir résolument le rideau des choses réelles dont parlait Abraham Merritt et à laisser vraiment les fantômes venir à leur rencontre.

Le DVDde Je t'aime, je t'aime

11:49 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (16) | Tags : alain resnais, jacques rivette | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

23/04/2008

Chez les normands

Dans un tout autre registre, l'équipe du Lux renouvelle une intrigante expérience. Ils avaient diffusé en 2000 simultanément, c'est à dire côte à côte sur le même écran, les deux versions de Psychose, celle de Hitchcock et celle de Van Sant. Rebelote avec les deux versions de Funny games, l'autrichienne et l'US toutes deux de Michael Haneke. L'évènement aura lieu le mercredi 7 mai à 21h00.

23:20 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : john ford, michael haneke, lux | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

21/04/2008

Une histoire de famille

Alors voilà, ça commence comme ça :

Chacun aura noté que tout y est des essentiels du genre. Un héros mal rasé et dépenaillé, infaillible au pistolet, les canyons pelés et les roubines grises du côté d'Almeria que l'on a tant de fois vues traversées suivant le lit à sec de la rivière, les méchants pittoresques aux trognes soigneusement choisies comme celle de José Manuel Martín, le sens du détail fétichiste : les bottes, les éperons, le bracelet de cuir, les armes, les sombreros. Et puis ces gros plans, le temps dilaté, l'attente, l'embuscade, le montage qui s'emporte, les recadrages au zoom ici assez sauvages, et pour envelopper le tout, la musique avec guitare, chœurs, cloche et trompette, belle composition en l'occurrence de Roberto Pregadio qui vous reste dans la tête bien après le film. Ces quelques minutes sont exemplaires, pleines de clichés et de la joie de les filmer.

Il pistolero dell'Ave Maria (Le dernier des salauds, amis de la poésie, pour le titre français) réalisé en 1969 par Ferdinando Baldi ne va pourtant pas cesser de surprendre et de s'éloigner petit à petit de ces lieux communs initiaux.

Le western italien, c'est simple comme l'amour pour Garance. Il y a trois thèmes : La vengeance, la chasse au trésor et la prise de conscience (généralement révolutionnaire). Ensuite, on peut mélanger. C'est peu mais quand on y pense, les américains n'en ont que deux de plus : La naissance d'une nation et la rédemption. Et cela suffit pourvu que l'on ait du talent pour la combinaison et la variation. Et puis du style.

L'un des apports les plus intéressants des cinéastes italiens au genre est la greffe d'éléments typiques de la culture européenne classique. Homère chez Tessari, Goldoni chez Léone, Shakespeare chez Castellari, Eschyle ici. Je ne vais pas me lancer dans des explications savantes car Breccio du forum western movies a brillamment expliqué les liens entre la pièce antique et ce très beau western qui adapte l'Orestie et plus précisément sa partie centrale : les Choéphores. Plus je vais de l'avant dans l'exploration de ce cinéma de genre, plus je développe un fort penchant pour ces histoires familiales nourries à la tragédie. Quella sporca storia nel west (Django porte sa croix– 1968) et Kéoma (1976) d'Enzo G.Castellari, >Quei disperati che puzzano di sudore e di morte (Les quatre désepérados– 1969) de Julio Busch, Tempo di massacro (Le temps du massacre – 1966) de Lucio Fulci ou encore Per 100.000 dollari t’ammazzo (Le Jour de la haine- 1968) de Giovanni Fago, ont été de véritables révélations et je leur voue une indéfectible admiration.

Ce qui est donc remarquable dans le film présent, c'est la façon dont Baldi fait progresser son histoire et lui donne ses ramifications, chacune contribuant à enrichir ses personnages. Dès cette première scène, on sent quelque chose de plus. La relation entre le héros et le type qui est épargné. Les deux hommes se connaissent bien. Et les tueurs ont été envoyé par une femme. D'ailleurs le héros, Rafael, n'est pas le héros, enfin pas tout à fait. Il est à la recherche du héros principal, son ami d'enfance Sébastian (Oreste et Pylade, oui). Il le cherche pour le convaincre de venger la mort de son père et mettre en place la mécanique de la tragédie. Comme dans le récit antique, on progresse par tableaux et certains sont de toute beauté. Le long flash back qui montre le retour du père, le général Carrasco, victorieux à la guerre, les retrouvailles avec sa famille et le guet-apens qui le voit périr avec ses hommes lors qu'une fête est un beau moment de cinéma. Peu de dialogues et une action morcelée qui multiplie les points de vue tout en présentant les différents rôles des nombreux protagonistes, le père, la mère adultère, l'amant, les enfants, les hommes de main, la nourrice... la séquence est virtuose et fait basculer le film dans un univers très méditerranéen. Voyez Lucianna Paluzzi dans le rôle d'Anna, la mère. Voyez comme elle se tient dans la galerie de l'hacienda, son pistolet au bout du bras. Elle est magnifiquement italienne. Sicilienne.

Un peu plus loin dans le film, une autre scène. Une danse mexicaine dans une taverne. Il y a eu des dizaines de ces danses dans les westerns en Italie et ailleurs, souvent simple toile de fond folklorique. Mais celle-ci est unique. Il s'agit de faire comprendre les tortures endurées par Rafael (Il a été castré) contraint de s'enivrer après avoir repoussé les avances de la sensuelle danseuse. Son numéro est le symbole de la douleur de Rafael, aussi Barbara Nelli est elle filmée avec attention, sensualité et sens du détail tout en lui faisant dégager une certaine violence. C'est brillant et montre aussi comment Baldi peut se donner la peine de faire exister des personnages secondaires. On retrouve cela dans le traitement de Juanito, l'épicier amoureux d'Isabella la sœur de Sebastian, joué par Luciano Rossi. En quelques touches, quelques expressions soignées, il existe avec toute son histoire.

Je discourais l'autre fois sur la notion de « film ambitieux » à propos du cinéma français actuel. Ferdinando Baldi est un cinéaste qui a ses limites, sa carrière est un peu en dent de scie, mais sur un film comme celui-ci, il est ce que j'appelle un cinéaste ambitieux. Il ne craint pas d'entraîner son spectateur dans une histoire complexe, il a le soin du détail, il ne recule pas plus devant l'innovation que devant les morceaux de bravoure qui sont la règle du genre. Il ne craint pas d'exprimer de la sensibilité (je n'ai pas écrit ni pensé « sensiblerie ») ni un certain lyrisme. Il arrive, en tout cas ici, à mêler habilement des éléments de cinéma populaire à d'autres venus d'arts plus intellectuels, la tragédie et l'opéra. Je me suis fait la réflexion que Baldi avait du goût pour la comédie musicale. En l'occurrence, il est le réalisateur de l'unique (?) western musical italien, Little Rita nel west, véhicule de 1967 pour la chanteuse Rita Pavone. Je ne vous en ai pas parlé plus que ça parce que ce n'est pas vraiment réussi, mais c'est une curiosité avec ballets de cow-boys et d'indiens. Dans le film qui nous occupe, il y a par exemple un moment ou s'avancent deux tueurs mexicains dans un saloon. La façon dont ils sont filmés, c'est de la danse. Et c'est quelque chose que l'on retrouve par petites touches.

Je n'hésiterais donc pas à parler d'opéra pour la grande scène finale. C'est une splendeur, plus proche visuellement d'un Visconti que d'un Léone. Le drame trouve sa résolution dans la grande demeure des Carrasco qui est bientôt en proie aux flammes. Au-delà du règlement de compte classique et néanmoins intense se dénoue la crise familiale. Rarement l'expression « Opéra de la violence », souvent utilisé pour le western italien aura été plus justifiée. La séquence possède une remarquable musicalité, la douleur de chaque personnage est exacerbée, s'exprimant tour à tour comme par arias successifs. La force de la scène est décuplée par l'incendie qui se propage et lui donne son unité. Je dois dire que je pleure rarement au cinéma. Là, quand Anna-Clytemnestre meurt entourée de ses enfants tout en leur avouant son secret, quand Isabella-Electre crache sa haine pour laisser s'exprimer enfin son amour filial, dans la demeure qui croule aux accents des guitares et des chœurs de Roberto Pregadio, j'ai écrasé une larme.

Autour de Ferdinando Baldi, outre le musicien, on retrouve l'extraordinaire monteur Eugénio Alabiso dont je vous beaucoup parlé et auquel il serait bon d'élever une statue. Quatre scénaristes ont collaboré à l'histoire dont Vincenzo Cerami, un fidèle de Baldi qui collaborera plus tard avec Roberto Begnini pour ses meilleurs films. La distribution du film ne comporte pas de réelle tête d'affiche mais elle ravira les amateurs du genre. Peter Martell et Léonard Mann sont des héros ténébreux comme il faut. Luciana Paluzzi et Pilar Velasquez sont superbes et émouvantes, parmi les plus belles héroïnes d'un genre qui en compte peu. On retrouve avec plaisir les visages d'Alberto de Mendoza dans le rôle de l'amant meurtrier, pourtant émouvant quand l'amour de sa maîtresse se délite ; José Suarez qui ne joue pas un salaud pour une fois sans que ça ne l'empêche de périr brutalement, puisqu'il est le noble général Carrasco ; Piero Lulli toujours délectable homme de main. Et puis ceux que j'ai déjà cité et qui tiennent brillamment leurs places dans ce récit « ... de haine, de meurtre et de vengeance ».

Photographies : captures DVD Cecchi Gori

La discussion sur le forum western movies

Chronique sur Sueurs froides

Chronique sur Western all'italiana (Nous avons visiblement une façon proche de parler du film)

Chronique sur Dollari Rosso

Sur Spaghetti western database (avec d'autres liens)

22:43 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (15) | Tags : ferdinando baldi, western, eugenio alabiso, roberto pregadio | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

14/04/2008

Panique à bord

Vous avez sans doute, ou cela ne saurait tarder, entendu parler du « rapport Ferran », de ses constats sur l'état du cinéma français et des douze propositions qu'il contient, destinées à améliorer la situation, sinon résoudre la crise constatée. Son premier mérite sera toujours de faire réagir comme ici :

Sur Ecrans

Sur le blog Éloge de l'amour là et là

Chez Joachim

Sur le blog de Serge Toubiana

Chez les Cahiers du Cinéma

Sur le blog Château de sable

Il y en a certainement d'autres mais une fois lu tout ceci, vous aurez une bonne vue d'ensemble. Maintenant, qu'est-ce que je peux bien avoir à exprimer là-dessus ? J'ai l'impression d'entendre parler de crise du cinéma français depuis que je m'intéresse sérieusement à la critique, disons depuis le match Belmondo – Demy en 1982. C'est un peu comme pour la croissance ou l'école, je ne me rappelle pas vraiment avoir vécu une période où « ça allait bien ». A force, on s'habitue. Ensuite, Pascale Ferran, moi je l'aime bien. J'ai apprécié ce qu'elle a dit aux Césars, j'avais même repris son texte sur Inisfree. La fascination pour le modèle américain, j'ai connu ça quand j'avais 18 ans et ça m'a passé. Le bilan en terme de cinéastes originaux sortis là-bas pendant les vingt dernières années n'est guère meilleur que le notre et la façon dont le système hollywoodien qui sévit depuis les années 80 a brisé la carrière d'un réalisateur comme Michael Cimino suffit à le disqualifier à mes yeux. Les multiplexes, j'en ai déjà écrit tout le mal que j'en pensais et imaginer que la dérégulation puisse être une solution me fait doucement ricaner. Maintenant cette notion de « films du milieu » n'est pas très heureuse même si elle correspond a une réalité économique. Milieu rime trop avec moyen et médiocre. Pourtant, ce ne sont pas sur des films moyens et médiocres que pèse le plus la menace, je n'ai qu'à regarder le programme des salles de ma ville pour le constater, mais bien sur les films les plus ambitieux. J'aurais donc tendance à poser le problème ainsi : comment donner de véritables chances à des films ambitieux ? C'est plus motivant.

En amont, je crois que l'un des problèmes est que les cinéastes ne font pas assez de films. Deux ans pour un court-métrage, cinq ou plus pour un long, c'est désespérant. Je ne citerais pas de noms pour ne pas m'embarquer sur le faux problème de savoir qui est bon ou pas (c'est pour la critique, ça) mais je trouve absurde que des gens de talent ne puissent évoluer dans un cadre qui leur permette d'enchaîner régulièrement les films. A la grande époque des studios américains ou italiens, un Ford, un Fellini, un Hitchcock, un Corbucci pouvaient faire un, deux voir trois films par an. François Truffaut avait mis au point une méthode lui permettant de tourner un film tout en préparant les deux suivants. L'avantage, c'est qu'à ce rythme, un échec public ou critique (ou les deux) n'est pas trop grave, alors que quand on fait un film tout les cinq ans, il doit forcément être réussi et marcher. Et puis, est-ce que vous auriez confiance en un chirurgien qui ferait une opération tous les deux ans ? C'est en forgeant au pied du mur que l'on voit le plombier, c'est bien connu.

En aval, les films ont besoin de temps. A plus forte raison s'ils sont un peu originaux, novateurs, difficiles comme on dit. Du temps, c'est à dire un nombre raisonnable de copies, un espace décent sur les écrans et des distributeurs qui les soignent. C'est donc un problème d'argent. De qualité aussi mais pas seulement. Je ne suis pas d'accord avec cette idée qu'il faudrait faire des films que « le public » aurait envie de voir. Cela me semble en contradiction avec le désir d'avoir des films ambitieux et originaux. Je me dis aussi que si l'on peut amener des millions de personnes à voir un authentique navet, il doit y avoir moyen d'en déplacer quelques centaines de milliers pour voir quelque chose de bien. Mais ce n'est pas tout à fait le même travail. Je doute fortement que « le public » ait eu une envie irrésistible et immédiate d'aller voir Cris et chuchotements d'Ingmar Bergman. Pourtant, lancé avec soin, le film fut un succès public. L'histoire du cinéma est pleine de ces exemples. « Le public » n'existe pas. Il y a des publics et chaque film doit trouver le sien. Ce n'est pas un problème qu'une grosse comédie ou une superproduction fasse des millions d'entrées. Pas plus que c'est un problème que des films confidentiels ne touchent qu'un public confidentiel. On peut éventuellement trouver amoral que nos authentiques navets cassent la baraque. C'est la vie. Non, ce qui est anormal, c'est quand les grosses machines, pour atteindre leurs objectifs économiques, empêchent les autres productions d'atteindre les leurs, même s'ils sont plus modestes. Et c'est bien ce qui se passe aujourd'hui, et ce pourquoi je déteste les multiplexes. Les grosses sorties se font avec un nombre croissant de copies, occupant un maximum de salles sur une durée courte et écrasant au passage ceux qui ne peuvent rivaliser, bon film ou pas. Cela, c'est la loi de la jungle. Cela, c'est la tendance actuelle, la politique des multiplexes et des grosses chaînes de diffusion.

Exemple pratique. A Nice, il y a un cinéma partiellement art et essai. Il a une grande salle, une moyenne et trois petites. Il fait partie d'un réseau important. Quand il y a une grosse sortie, le film prend la grande salle et relègue les autres dans les salles plus modestes, et cela même si la grosse sortie est un bide et que les gens se pressent pour un film plus modeste. C'est là qu'il y a un problème.

Après, on peut poser le problème de la qualité des films, reconnaître que la majorité ont une esthétique de téléfilm (normal, ils sont prévus pour remplir des cases à la télévision qui finance), et qu'ils ne sont pas très excitants. On peut aussi se poser le problème du volume de la production et se demander pourquoi sortent dans la plus grande indifférence des comédies interchangeables avec des gens souvent venus de la télévision ou de vagues drames parisiens (pardon maman) éminemment soporifiques. Mais je me demande aussi pourquoi les films d'Emmanuel Mouret, plutôt drôles et réussis, n'ont pas plus de public. Oups, j'ai donné un nom !

Passons à la critique. Elle se sent en crise parce qu'elle se demande à quoi elle sert. Parce qu'elle s'en veut, plus ou moins consciemment, de ne pouvoir, savoir, agir pour aider à résoudre cette crise du cinéma. Pour des professionnels, cela doit être perturbant, mais tout cinéphile connaît ça. Quand je tartine sur Blindman en criant au chef d'oeuvre, si l'on m'écrit « Je l'ai vu, qu'est-ce que c'est que cette daube ? », je me sens misérable et inutile. Si l'on m'écrit en revanche : « Je l'ai vu, c'est une merveille, que votre nom soit béni jusqu'à la dixième génération », je plane pendant une semaine.

Un critique, ça sert à donner envie. J'ai commencé par lire Première, au début des années 80, mais ils ne m'ont jamais donné l'envie de voir quoi que ce soit. Heureusement, en 1983 est arrivé Starfix. Eux m'ont donné plein d'envies, des envies qui durent encore aujourd'hui. Il y a eu aussi Patrick Brion et Claude Jean Philippe à la télévision et puis l'émission Cinéma, cinémas. Et quelques autres comme Truffaut pour Hitchcock. Je suppose que c'est ce qui s'est passé à la grande époque des Cahiers du Cinéma dans les années 50. Ils donnaient envie. Aujourd'hui, la critique professionelle vit dans cette nostalgie. Moi, les Cahiers années 80, je n'y comprenais rien. Aujourd'hui, Internet a changé beaucoup de choses. Pris sous cet angle, les meilleurs critiques pour moi maintenant, ce sont Breccio du forum western movies qui m'a fait acheter des DVD jusqu'en Allemagne ou Pierrot, le Dr Orlof, auquel je dois l'exploration en règle du cinéma de Luc Moullet. Hervé Joubert Laurencin, qui intervient dans la table ronde dont on rend compte sur Château de sable, je l'avais rencontré pour une table ronde autour de Pasolini. Mais ce n'est pas lui qui m'a donné l'envie de découvrir les films du maître, c'est la séquence de Caro Diaro de Nanni Moretti. Donner envie, ce n'est pas simple. Ce que je retiens de cette table ronde, c'est la réflexion d'Antoine de Baeque « Le problème, c'est que c'est la même chose qui s'écrit partout ». Partout pour la critique professionnelle faudrait-il préciser. Parce qu'elle est tenue par l'actualité et que l'actualité va de plus en plus vite. Critrique, c'est un métier mon bon. Avec Breccio, nous pouvons décider que notre actualité sera Il pistolero dell'Ave Maria. Avec Pierrot que ce sera Moullet ou Edwide Fenech ou Johnny Guitar. D'accord, ce n'est pas notre métier, mais professionnels et amateurs ont toujours coexisté. Simplement avant, il y a bien longtemps, les amateurs écrivaient dans des fanzines qui tiraient à quelques centaines d'exemplaires au mieux. Certains passaient à des revues, relativement confidentielles mais qui, sur la distance, ont eu leur influence et je pense par exemple à Midi-Minuit Fantastique. Aujourd'hui, les amateurs écrivent sur des blogs et des sites et des forums et tous naissent libres et égaux. Pour le moment. Mais si l'on regarde le classement de Wikio, on voit que des amateurs éclairés comme Joachim ou Pierrot sont autant voir plus lus que des blogs professionnels comme Écran ou Contrechamp. Quand je dialogue avec Serge Toubiana, c'est de blog à blog et non plus de lecteur à rédacteur en chef. C'est intéressant. D'autre part l'utilisation des photographies et de la vidéo permet d'enrichir les contenus. Des documentaires et des micro émissions naissent sur la toile. De tout ce bouillonnement, que sortira-t'il ? Et quelle influence sur les films ? Le suspense est insoutenable.

Un critique, ça sert aussi à prolonger le plaisir. Quand je vois un film de Howard Hawks, je reprends toujours après son livre d'entretiens avec Joseph McBride. Sur ce plan, je trouve que la critique se porte plutôt bien. Il sort beaucoup de livres et les dossiers, ceux de Positif comme parfois ceux des Cahiers et des autres sont souvent riches. Bien d'ailleurs le dossier rock' 'n roll et cinéma dans le dernier Positif. Ce travail d'accompagnement se fait aussi de plus en plus sur les DVD, avec plus ou moins de bonheur, mais c'est un travail d'universitaire souvent, d'historien. Et l'on sent bien que le problème de la critique, celui qui la taraude et qui lui fait brandir ce doux mot de « crise », ne saurait être résolu en se tournant vers le passé mais en participant à l'avenir.

Je n'ai pas de conclusion, même provisoire. Ce ne sont que quelques réflexions, si vous avez eu la patience de les lire jusqu'au bout. Juste une chose, toute cette effervescence, toutes ces discussions croisées, c'est bien, c'est un peu l'esprit de mai, si vous voyez ce que je veux dire. On peut toujours ressortir un slogan comme « L'imagination au pouvoir », cela ne fera de mal à personne.

01:19 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (10) | Tags : critique, polémique | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

12/04/2008

Les sauvages

Captures DVD Cinéma référence 20th Century Fox

00:08 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : alfred hitchcock | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

10/04/2008

Film de sauvage(s)

Le scénario est repris par Jo Swerling et surtout Ben Hecht, immense scénariste et écrivain, qui a travaillé notamment pour Howard Hawks, et collaborera plusieurs fois avec Hitchcock. Ce dernier supervise étroitement, comme à son habitude, les différents stades d'écriture et fait dessiner le scénario plan par plan. Et ce qui est évidemment remarquable, c'est la façon dont Hitchcock s'est approprié cette figure imposée pour en faire une oeuvre unique et très personnelle. « Mieux vaut partir d'un cliché que d'y arriver » disait-il.

Notre bande de naufragés est donc très précisément caractérisée et les personnages se développent de façon complexe au fil des évènements, acquérant une épaisseur humaine conséquente. La distribution est homogène sans véritable star, mais avec de solides acteurs. La mise en scène repose sur un partit pris fort. La caméra ne quitte pas le bateau. Le naufrage est suggéré brillament dès le générique, puis l'on embarque et l'on ne bouge plus. Pas de plan sur l'immensité marine. Hitchcock colle au groupe, façon de mieux pénétrer leur intimité tout en la leur refusant. Je suppose que s'il l'avait pu, il nous aurait montré comment ils satisfaisaient leurs besoins naturels. Ne rêvons pas, nous sommes à Hollywood en 1943. Mais il va aussi loin qu'il est permis. Aimant les défis techniques, Hitchcock raconte à Truffaut son rêve de tourner un film dans une cabine téléphonique. Avec Rope (La corde – 1948), Lifeboat est son film le plus proche de cette déclaration d'intention. Avec en supplément l'ironie d'organiser son huis clos en plein air. Nous ne sommes pas très loin de l'idée qui guide Luis Bunuel dans El angel exterminador (L'ange exterminateur – 1962).

Lifeboat est un film de sauvages parce que, selon les canons du genre, le groupe plongé dans une situation extrême va régresser jusqu'à un état basique. Volontairement ou non, les instincts resurgissent. Il s'agit de survivre, donc de boire, manger, ne pas tomber à l'eau, lutter contre les éléments, tuer ou mourir, éventuellement satisfaire les pulsions sexuelles. Symboliquement mais non sans humour, la journaliste Connie Porter jouée par la merveilleuse Tallulah Bankhead (elle a une voix rauque et un aplomb très hawksiens) perd successivement sa caméra, son vison, sa machine à écrire et ses bijoux. Dans ce cadre, ce qui compte pour les personnages, c'est de préserver une part de civilisation, d'humanité. Et ce qui est fort c'est qu'ils sont confrontés, avec le capitaine allemand, à une idéologie qui met la survie de la race, la sélection naturelle, au dessus de tout sans parler de la morale. Et le nazi n'hésitera pas à provoquer le suicide du blessé souffrant de la soif, pas plus qu'il n'hésitera à mentir, cacher de l'eau ou sa boussole. Tous les moyens sont bons. Or, pour les américains le problème se pose dans des termes proches. Pour survivre, les chances augmentent s'il ne faut pas se soucier des plus faibles. Jolie métaphore de la faiblesse des démocraties et de l'égoïsme tapi en chacun. A plusieurs reprises le groupe constate amèrement que ses intérêts rejoignent ceux de l'ennemi, même quand celui-ci les entraîne vers la captivité. On retrouve ce retour à un état de sauvages dans maints petits gestes tout au long du film. Le plus charmant est le jeu de pieds de la journaliste et du communiste tatoué, joué par John Hodiak, pectoraux dehors. Mélange de sensualité mais aussi d'impudeur compte tenu de la promiscuité qui règne dans le petit espace. Mais cette sauvagerie trouve son apogée lors de la scène finale puisque les américains finissent par se jeter tous ensemble sur l'allemand pour le balancer par dessus bord. Oui, c'est un véritable lynchage, rendu d'autant plus glaçant qu'il est filmé d'un peu loin, en un plan, en compagnie de Joe le steward noir qui a bien compris de quoi il retourne. Et qui ne participe pas. Il faut voir ce petit groupe que l'on a appris à aimer, le voir balayé par ce vent de violence.

Hitchcock est d'une lucidité impitoyable d'autant qu'il donne une tonalité tragique à son film dès le premier quart d'heure. Le bébé repêché ne survit pas. Puis sa mère, folle de douleur, se jette à l'eau dans la nuit. La mort d'un enfant est quelque chose d'épouvantable. Dans le cinéma américain, la mère et l'enfant représentent l'espoir et, quelques soient les circonstances, on se débrouille pour les sauver. Au pire comme chez John Ford, on sauve au moins l'enfant. Hitchcock, qui avait déjà fait périr un bambin dans un attentat pour le film Sabotage (Agent secret – 1936), n'hésite pas et fait planer cette tragédie sur le reste du film. Un quart d'heure et j'avais déjà une irrépressible envie de pleurer. A la fin, je me sentais vidé comme après certains films de Frtiz Lang.

D'où le film de sauvage. Rarement Hitchcock aura autant justifié ce passage enflammé de François Truffaut, passage qui tranche dans un ouvrage empreint de respect et d'admiration. Là où il éclaire la personnalité tourmentée du réalisateur en écrivant qu'il « filmait les scènes d'amour comme des scènes de meurtre et les scènes de meurtre comme des scènes d'amour ». Hitchcock s'est très tôt et souvent confronté aux nazis. On les devine dans les films anglais. On les retrouve dans les films de la période de la guerre puis après dans Notorious. Hitchcock fera également deux documentaires de propagande et supervisera un montage sur la libération des camps de concentration. Puis pendant la guerre froide, les « gens de l'est » endosseront les costumes de méchants. Des méchants fascinants dans tous les cas, comme ceux joués par Claude Rains ou James Mason. Willie, le commandant, personnifié par Walter Slezak avec son physique bonhomme est dans la lignée. Pourtant le cinéma de Hitchcock n'est pas politique malgré son goût pour la description précise des différentes classes sociales. Il est moral. Et cette morale est sombre. Elle s'est sans doute le mieux exprimé dans la bouche de l'un de ses personnages fétiches, l'oncle Charlie joué par Joseph Cotten dans Shadow of a doubt (L'ombre d'un doute) tourné, tiens, en 1943 juste avant Lifeboat. A sa nièce, oncle Charlie déclare : « Tu ne sais pas que le monde est une porcherie ? Que si l'on déchire les façades, on découvre des porcs ? Le monde est un enfer ». Il y a là quelque chose de tapi dans le réalisateur débonnaire, posé, méticuleux et d'apparence si calme, celui qui rêvait à des femmes bien sages se jetant sur les hommes dans les taxis. Quelque chose de sauvage.

Lifeboat est à ma grande surprise et à mon grand plaisir, l'un de ses films qui révèle le plus sa faculté à plonger dans la partie obscure de la nature humaine. Sans doute pris à son jeu et à son défi technique, paravent pour son impitoyable étude de caractères, Hitchcock est allé très loin. Et le film, après avoir été salué pour son tour de force, a été plutôt mal vu. Le nazi était un peu trop civilisé (il chante bien, opère comme un chef, il est professionnel, il est pragmatique et ne manque pas d'humour), un peu trop proche en fait des démocrates qui sont, eux, un peu trop sur la corde. « Que peut-on faire avec ces gens là ?» dit un des personnages à la fin. On sent que la réponse pratique, les balancer à la baille, n'est pas complètement satisfaisante. Quatre ans plus tard, avec un autre tour de force dans Rope (le film est tourné en un seul plan), Hitchcock démontera le mécanisme du fascisme avec subtilité, montrant qu'il peut prendre sa source dans le discours d'un démocrate. Il est toujours fécond le ventre qui enfanta la bête immonde.

Photographies : source Gallerie Classic Hollywood actresses (Hitchcock et Bankhead sur le tournage) et Wikipedia

Affiche : site Carteles

Le film sur Critikat par Carole Wrona

Le film sur DVD critiques

Le film sur DVD verdict en anglais

Le film sur Reel.com en anglais

Le film sur Wikipedia

22:26 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : alfred hitchcock, tallulah bankhead | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

08/04/2008

Affiner les goûts par la diversité

"Finalement moi, je suis un snob, y a que la forme qui m’intéresse. Si elle est en adéquation avec le fond, pas la forme toute seule. Et moi quand je vois dans un film le combat « vise au cœur, vise au cœur », quand je vois le triel final, comme dit Leone, dans Le bon, la brute et le truand, quand je vois l’ouverture d’Il était une fois dans l’ouest, quand je vois ce qui a été pour moi un de ses films, pas les plus réussis mais les plus beaux, qu’est Il était une fois la révolution, je suis honnête, je comprends ce qu’il fait, je trouve ça magnifique, j’y crois. Bon, alors pendant un temps les gens m’ont dit : « Comment tu peux aimer Straub et ça ? » Oui, je peux aimer Straub et ça, et c’est tout. Et alors ? La force d’un être humain, c’est d’être ouvert à plusieurs choses différentes qui affinent ses goûts par la diversité. A condition qu’il y ait une éthique. Et une cohérence."

Signalé par l'excellent et multilingue O signo do dragao, un entretien très dense et passionnant avec Noel Simsolo, qui a fait beaucoup de choses mais reste pour moi l'auteur de livres inoubliables sur Howard Hawks et Sergio Léone. Sur le site DVDClassik.

23:02 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : noel simsolo, critique, entretien | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

29/03/2008

Alcazar et Daumesnil

Le temps est venu, avec les bourgeons, de se pencher à nouveau sur l'oeuvre de Luc Moullet. Il ne m'est pas possible, amis lecteurs, de vous éviter quelques souvenirs d'enfance à l'évocation du film Les sièges de l'Alcazar, tourné en 1989. A ceux qui baillent déjà à l'annonce d'un accès de nostalgie mal contrôlé, je leur suggère d'attendre la prochaine note tout en passant visiter l'un des nombreux liens sur la gauche.

Sinon, ami lecteur fidèle et curieux, je te dirais que je suis né à Paris, là où tout commence et tout finit, place des fêtes pour être précis, lieu principal du Panique de Jean Duvivier avec Michel Simon. Mais j'ai passé mon enfance dans le tranquille 12e. Là, j'ai pris l'habitude le jeudi, puis le mercredi, après-midi, de poser mes fesses dans l'un des fauteuils de la salle de cinéma Le Daumesnil sur l'avenue du même nom. Il y avait également l'Athéna, plus près de la porte Dorée, mais c'était un cinéma plus sérieux, celui que fréquentait mes parents. Il y avait également une salle boulevard de Reuilly dans laquelle j'ai vu mon tout premier film, Astérix et Cléopâtre, le dessin animé de Goscinny et Uderzo de 1969. Cette salle a vite fermé au début des années 70 et si quelqu'un se souvient d'elle, à commencer par son nom par exemple, ça me ferait plaisir.

Mais restons au Daumesnil. Si ma mémoire ne me trahit pas, il y avait deux tarifs, des sièges assez raides qui se rabattaient et l'ouvreuse qui passait à l'entracte avec son panier d'osier crissant plein de confiseries. Le programme changeait presque toutes les semaines. On y passait beaucoup de secondes exclusivités et de reprises. C'est là que j'ai découvert, en vrac, Sergio Léone, Jacques Tati, Walt Disney, les films avec dinosaures et 2001. Ce n'était pas toujours évident d'y aller et je me souviens d'avoir dû saboter la chaîne de mon vélo pour couper à la promenade hygiénique au bois de Vincennes et filer voir Le bon, la brute et le truand. Si jeune et déjà perverti.

Petit, je n'étais pas grand. Et j'ai toujours détesté avoir quelqu'un devant moi. Seule solution à l'époque, se mettre dans les deux premiers rangs, ou alors assis sur le bord du siège que je laissait levé, option peu confortable. S'emparer de la place idéale, devant et au centre est un combat sans cesse renouvelé. C'est donc à cette dure école que j'ai appris à regarder les films très prés de l'écran, la meilleure façon de faire comme ne l'ignorent pas les âmes de bon goût. Je ne me souviens pas par contre si le Daumesnil avait un écran publicitaire. Ni s'il avait une décoration particulière. Ca, je le voyais ailleurs, dans la jolie salle du Trianon, petit cinéma de Poix de Picardie où vivaient mes grands parents maternels et dont j'ai des souvenirs proches. En fait, en écrivant ces lignes, je me rends compte que je n'ai aucune image précise de cette salle. Mais les sensations sont toujours là, l'attente, l'excitation, les affiches, les photographies à l'entrée, le mal aux fesses et l'émerveillement. Je me souviens des premières parties, de ce documentaire sur les casques bleus tout rayé et des publicités pour les bonbons en vente dans cette salle. Ensuite j'ai quitté Paris et puis j'ai grandit.

Pourquoi je vous raconte tout ça ? Parce que j'ai tout retrouvé dans le film de Luc Moullet. Alcazar et Daumesnil, même combat. Même type de salle, même genre de programmation, presque les mêmes fauteuils, les mêmes publicités et les mêmes bandes annonces. La même caisse, la même ouvreuse et le même crissement d'osier. Parce que je suis l'un de ces gamins des trois premiers rangs. Attendri je suis. Et je savoure cet attendrissement. Ceci étant, le film de Luc Moullet ne se limite pas à cette reconstitution nostalgique même s'il lui doit une large partie de son charme. Le jeu de mot du titre donne la tonalité de l'ensemble : une douce ironie. Les sièges de l'Alcazar c'est le portrait de Guy qui écrit dans les Cahiers du Cinéma, cinéphile maniaque et fiévreux, épris du cinéma de Vittorio Cottafavi. Il tombe sous le charme de Jeanne, critique à Positif, engagée à gauche et qui ne jure que par Antonioni. Outre la description détaillée et vivantes des séances à l'Alcazar, le film porte un regard amusé sur les empoignades de cinéphiles, desquelles l'auteur a quelque expérience. C'est également un pastiche des films des débuts de la Nouvelle Vague avec ses scènes dans les cafés où l'on est assis côte à côte sur les banquettes de moleskine, les intrigues amoureuses, les jeunes filles volontaires, l'arrière plan politique (l'Algérie ici) et les ellipses radicales. On pense à Bande à part et un ange passe.

Le film mêle ainsi souvenirs d'enfance et de jeunesse. La période où le cinéma fait rêver et celle où il fait réfléchir. Comme à son habitude, Moullet obtient un maximum d'effets avec un dispositif minimal. Décor dépouillé, accessoires essentiels et évocateurs, nous sommes loin des reconstitutions hautes en couleur de Fellini. Mais Moullet en reste proche par l'esprit, par la multiplication des péripéties, les situations cocasses (la bobine manquante), et une galerie de visages réjouissants : Dominique Zardi en directeur-projectionniste pragmatique, Micha Bayard en caissière-ouvreuse impitoyable, Jean Abeillé en commissaire et Luc Moullet soi-même en percepteur. Guy est joué par Olivier Maltinti que l'on reverra chez Moullet dans ses deux derniers longs métrages, Jeanne par la jolie Élisabeth Moreau dont c'est l'unique film et c'est la séduisante Sabine Haudepin, petit parfum truffaldien, qui incarne sa copine, celle qui cherchera à lui souffler Guy.

Le film est disponible dans le coffret regroupant 6 films de Luc Moullet sortit chez Blaqout, qui saura trouver une place dans toutes les DVDthèques de bon goût. D'un format atypique, 58 minutes chrono, il est assez peu diffusé mais je ne désespère pas de le montrer à Nice un de ces quatre. Dans une salle de quartier.

Photographie : Les films d'ici

21:56 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (7) | Tags : luc moullet | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

18/03/2008

Les jeux du cirque

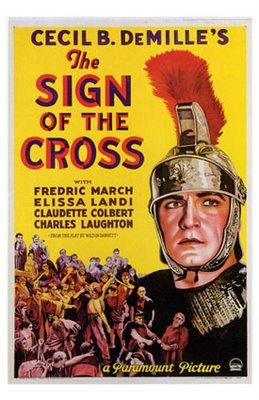

Danse de séduction saphique, orgies, esclave nu aux pieds de l'empereur, décapitation, empalement, imagerie homosexuelle, bondage, sadisme, tenues affriolantes aux décolletés d'ici jusques en bas, lutte de gladiateurs huilés. Non, je ne suis pas en train d'essayer de faire sauter mes statistiques, je vous présente simplement le menu de The sign of the cross (Le signe de la croix), peplum Cecil B DeMillesque datant de l'an de gâce 1932. Vous vous souvenez sans doute de notre charmante amie enchaînée à un poteau, nue et enguirlandée de fleurs, livrée à la concupiscence d'un gros singe velu (là). Je devais voir ce film. C'est fait. C'est beau.

Ça commence par Néron jouant de la lyre face aux flammes de Rome. Néron, c'est Charles Laughton qui se régale dans l'adiposité et la lèvre tombante. Une corde casse. Il y a de la persécution de chrétiens dans l'air. Ça continue avec l'impératrice Poppée se baignant dans sa piscine remplie de lait d'ânesse. Poppée, c'est Claudette Colbert et c'est un spectacle charmant. Une amie vient la visiter pour échanger quelques potins. « Déshabille-toi et viens me rejoindre ». Deux jolis pieds se débarrassent de sensuelles sandales. Délices de l'imagination.

Voici Marcus Superbus, préfet de Rome, joué par Frédéric March qui fut Jekyll et Hyde pour Robert Mamoulian dans une mémorable version de 1931. Il a l'armure, l'oeil et les muscles luisants. Et le peplum au ras des fesses. Le voici qui tombe sous le charme de Mercia, la belle et prude Elissa Landi. Elle est charmante aussi, mais garde du début à la fin une longue robe austère et si peu moulante. Mercia est chrétienne. Comment sauver la condamnée ? Tâche ardue car Marcus a repoussé les avances de l'impératrice et celle-ci se montre impitoyable. « Garce ! » lui lance le préfet après qu'elle ait poussé Néron à la fermeté. « Je t'aime » lui répond Poppée avec une expression d'insolence inoubliable.

Marcus Superbus sera-t'il alors convertit à la foi nouvelle ? Il semble que ce soit le cadet de ses soucis. Le film montre plutôt ses efforts pour amener la digne chrétienne à apprécier enfin les délices de la vie romaine. Lors d'une orgie, il envoie même une de ses ex-maîtresses, Ancaria (Joyzelle Joyner), se trémousser lascivement autour de la belle et l'effleurer de mille doigts. Hélas, les chrétiens chantent sur le chemin de la prison et affermissent le coeur de Mercia. Tout est à recommencer.

Nous voici au cirque, enfin, pour la longue scène finale. Elle va se jouer sur trois niveaux.

Au sous sol, en coulisses, les chrétiens attendent. Ils prient, ils désespèrent, ils espèrent, certains portent des chaînes, d'autres des haillons suggestivement déchirés. Si vous êtes attentifs, vous reconnaîtrez parmi eux le visage émacié de John Carradine. C'est là que se joue l'acte ultime entre Marcus et Mercia. Elle a été condamnée à monter seule dans l'arène. Il doit, pour la sauver, la convaincre d'abjurer sa foi. Mais elle est têtue et il est amoureux.

En haut, dans les gradins, ce sont les spectateurs. On est venu en famille comme on va au cinéma, on est plus ou moins bien placé, on achète de quoi grignoter, on parie, on s'impatiente. Et puis, le film commencé, comme le public populaire de la grande époque, on réagit de mille façons. On rit, on se cache les yeux avec les mains, on se trémousse, on frémit d'angoisse ou de plaisir. Avec sa description détaillée du public romain, DeMille nous renvoie à notre image de spectateur devant son film, non sans perversité ni humour, avec un peu de cynisme aussi dans la mesure ou le regard moral sous entendu par ces plans ne tient pas une seconde face au spectacle offert.

Car au centre, sur l'écran, sur la scène, sur le sable de l'arène, l'imaginaire visuel de DeMille de déchaîne sans retenue. C'est une succession de tableaux violents, sensuels, sadiques et excitants. Ils illustrent, comme les gravures de la Bible ou de la Divine Comédie, toutes les choses merveilleuses que j'ai listées en introduction. Et certaines ne dépareilleraient pas dans le Caligula de Tinto Brass. Il faut voir le gros plan de la fille au singe, le visage renversé contre un visage de satyre de bronze qui a l'oeil lubrique et la langue dans l'oreille. Et la beauté de l'image, ce gris perlé un peu opaque à la façon de Von Sternberg ou de Murnau.

En voici une autre, une jeune blonde aussi peu vêtue, livrée à des crocodiles énormes et luisants. Son cri d'épouvante en gros plan fait penser à ceux que poussera l'année suivante Fay Wray dans King Kong. Les visions se succèdent. Lutte à mains nues, combats de gladiateurs, hommes écrasés par des éléphants, combats contre des fauves, des ours, des taureaux. Clou baroque du spectacle, une bataille sans merci entre trente amazones robustes et trente pygmées frisés. Il faut le voir pour le croire, cela a du enchanter les surréalistes à l'époque. Tout cela est monté de main de maître, une surprise après l'autre. Bientôt, puissants, superbes, les lions montent les escaliers. Les chrétiens aussi, plutôt pitoyables et pas très superbes. On cache les yeux des enfants.

En 1944 le film avait été remonté avec un prologue et un épilogue pour exalter l'esprit de sacrifice en ces années de guerre mondiale. Difficile aujourd'hui de croire que ce film ait pu édifier qui que ce soit, même si ma grand-mère m'en parlait toujours avec émotion. Pourtant Cecil B DeMille, grand manitou du divertissement populaire et familial, avait sans doute de nobles visées, mis à part l'espérance de voir Claudette Colbert nue. Hélas pour lui, son cinéma sensuel et débridé le trahi. Durant tout le film, les chrétiens apparaissent plutôt comme une secte de doux dingues entêtés, tandis que les romains, avec leur débauches, sont des jouisseurs assumés et sans entraves. Et la beauté des plans, de la mise en scène, rend justice au raffinement des intérieurs, à la beauté des corps, à l'érotisme des vêtements, au raffinement des bijoux et des parures. Le film a coûté une fortune et ça se voit. Qui ne voudrait rejoindre Poppée dans sa piscine ?

L'amour de Marcus pour Mercia semble sincère, sous le signe de la gaieté et du renoncement. Il est d'autant plus difficile de croire aux hésitations de l'héroïne, sans parler de son discours rigide et halluciné à la fin. Mais qui se soucie de crédibilité dans un tel film, l'une des plus belles bacchanales que j'ai vue sur un écran.

The sign of the cross est un film d'avant le code Hays, du nom de William Hays, sénateur puritain engagé par les grands studios hollywoodiens pour mettre en place des règles d'autocensure. DeMille lutta contre Hays pour conserver la danse lascive d'Ancaria comme Hawks avait lutté l'an passé pour son Scarface incestueux. Dès 1934 le code est effectif et les pagnes de Tarzan et Jane seront transformés en tabliers de soudeurs. Il se lézarde tout au long des années 50 pour être définitivement abandonné en 1966. Entre temps, le film de DeMille sera amputé de toutes ces choses sympathiques dont je vous ai parlé, jusqu'à nos temps modernes et bénis où l'on retrouve la nage naturiste de Jane, l'indigène écrasé sous le talon de King Kong et notre belle amie offerte à son simiesque partenaire. Ne vous en privez pas.

Vaste analyse sur le site Peplum

Superbe article du Greenbriar Picture show à l'iconographie toujours riche.

Un article très complet, en anglais, plein de détails, sur DVD Savant.

Le film se trouve dans un coffret DVD Universal avec quatre autres oeuvres des années 30 : The Cecil B. DeMille collection. C'est de la zone 1 mais il y a les sous titres en français. Les trois captures DVd en proviennent.

23:13 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : cecil b demille, peplum, érotisme | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

12/03/2008

Toutes les couleurs de l'obscurité

Tutti i colori del buio date de 1972 et est connu en France sous le titre L'alliance invisible. Tourné par Sergio Martino et produit par son frère Luciano, il réunit autour de la belle aux yeux de chatte l'équipe rodée de Il strano vizio della signora Wardh (L'étrange vice de Mme Wardh) et de La coda dello scorpione (La queue du scorpion) réalisés l'année précédente. On retrouve ainsi Bruno Nicolai à la musique, ici une partition avec chœurs qui ne dépareillerai pas chez Dario Argento ; Eugenio Alabiso au montage toujours partant pour des formes expérimentales ; l'habile spécialiste Ernesto Gastaldi au scénario ; et une solide distribution à commencer par le suave, le beau, l'élégant George Hilton aux bras protecteurs dans une composition ici plus intense et plus sobre mais moins centrale. A ses côtés Ivan Rassimov continue d'inquiéter avec ses yeux si bleus et j'ai retrouvé avec plaisir Nieves Navarro (sous le pseudonyme de Susan Scott) qui a tenu quelques rôles mémorables chez Tessari dans les deux Ringo avec Giuliano Gemma et chez Sollima où elle jouait la sinistre veuve de La resa Dei conti (Colorado).

Edwige est Jane, jeune femme vivant à Londres et qui se remet difficilement d'un accident de voiture qui lui a fait perdre l'enfant qu'elle attendait de Richard. En proie a des cauchemars terrifiants, elle consulte sur les conseils de sa sœur un psychiatre. Mais l'homme qui la poursuit dans ses rêves semble bien réel. Au bord de la folie, Jane va tomber sous la coupe d'une étrange secte satanique. Haha !

Tutti i colori del buio est visiblement très inspiré du Rosemary's baby de Roman Polanski et nourri de la réalité des sectes meurtrières comme celle de Charles Manson. Le film est avant tout une plongée en profondeur dans l'âme d'une femme fragile, une âme en équilibre précaire, à deux doigts de sombrer. Les premières minutes sont saisissantes. Un long plan bucolique d'un lac sur lequel tombe la nuit. Les bruits de la nature qui s'élèvent jusqu'à provoquer une angoisse diffuse. C'est la plongée dans le « buio », là où « le sommeil de la raison engendre des monstres ». La scène suivante est un cauchemar lynchien avant la lettre. Une caméra comme ivre, un chant enfantin, une vieille femme hideuse vêtue comme une poupée, une autre, bouffie, enceinte, et une troisième nue sur un lit. Une paire d'yeux bleus intenses, une main qui brandit un couteau. La femme nue est sauvagement poignardée. Edwige se réveille. Cette ouverture donne le ton du film, un contraste permanent entre le calme des décors anglais dont l'apparence ordonnée se fissure pour laisser passer les figures du mal, de l'angoisse et de la folie. Le tueur mystérieux peut apparaître dans une rame de métro, derrière un pan de mur du confortable appartement, derrière chaque arbre du parc tranquille. Le charmant manoir dissimule les rites sanglants et sexuels de la secte. Et que dissimule le regard rassurant de Richard ? L'esprit de Jane est aspiré par ces fissures du réel, elle bascule, attirée irrésistiblement, offerte et fascinée.

Fascinée et fascinante. Tout le film est construit autour d'elle, plus que dans les précédents encore, et nous dansons cette valse folle avec Edwige. Elle n'est peut être pas une grande actrice, mais elle est mieux que cela. Parce qu'elle dégage un naturel et un abandon au film finalement assez rare. Sa beauté très italienne (même si Edwige est française !) est faite d'un mélange de rondeur et de finesse. Il y a du solaire et du félin, de la souplesse et de la langueur. Il y a la sophistication de la ligne de ses cils et un éclair sensuel sauvage dans l’œil. Il y a la plénitude de ses seins et leur élan aérien. Plongée dans l'artificialité des situations de ce cinéma de genre, elle ne donne jamais l'impression de jouer. Elle est, elle vit, elle y croit et nous la suivons. C'est un sentiment assez déroutant qui explique sans doute son extraordinaire popularité durant les années 70 dans tant de films médiocres voire indignes. Mais elle y est toujours toute entière, s'offrant corps et âme dans toutes ces comédies avec un éclat de rire désarmant.

J'aimerais assez qu'elle rencontre un réalisateur qui fasse pour elle ce que Tarantino a fait pour Pam Grier. Un rêve passe.

Intellectuellement, il est quand même plus satisfaisant de la découvrir dans ses gialli, entourée de gens au métier solide, capables de soigner l'écrin, voire même de faire preuve de talent. Tutti i colori del buio est une réussite à l'ambiance fantastique soignée, aux rebondissements nombreux, jouant avec les codes du genre (tueur à l'arme blanche, jolies femmes, traumatisme...)plus qu'il ne les transgresse. La scène de la messe noire est caractéristique avec le gourou aux ongles démesurés, la musique obsédante, le sacrifice animal, les adeptes hallucinés, la caméra très mobile et au milieu de tout cela, Edwige à peine apeurée, s'abandonnant aux étreintes de la foule maladroite et brutale, image ironique de son public sous le charme.

Captures DVD Alan Young (qui se trouve facilement en Italie)

Critique sur Série Bis

Critique sur Psychovision

Critique sur Giallo fever

Critique sur DevilDead

23:20 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (11) | Tags : sergio martino, edwige fenech, george hilton, giallo | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

04/03/2008

L'air du temps

J'ai eu début janvier un échange intéressant avec Serge Toubianna sur son blog. Toubiana, c'est le critique, l'ancien rédacteur en chef des Cahiers du Cinéma et l'actuel directeur de la cinémathèque française. Tout est partit d'une de ces déclarations lapidaires qui accusent le « piratage » de « tuer le cinéma ». Un lecteur lui ayant fait une réponse pleine de vigueur, expliquant sa façon d'utiliser Internet, Toubiana a répliqué en critiquant ce qui me semble pourtant un fondamental de la cinéphilie : l'esprit de collection. Et que celui qui n'a jamais fait de liste me jette la première pierre. Ceux qui me lisent depuis longtemps savent que ces sujets me tiennent à coeur et je suis donc partit au quart de tour. Et il me semble intéressant de revenir sur cet échange à la lumière de plusieurs faits de l'actualité récente. Parce que bon, hein, quand même.

Il convient d'abord de différencier nettement mon camarade cinéphile qui télécharge des films chinois muets des années trente de mon collègue de travail qui télécharge le dernier Astérix pour le voir avant ses autres collègues de travail, et de ce gars que je ne connais pas qui édite clandestinement les films avec Sylvester Stallone pour les revendre sur un marché. Je me sens solidaire du premier, énervé par le second auquel je conseille depuis des années en vain de regarder autre chose, et indifférent au troisième, auteur d'une contrefaçon comme un vulgaire faiseur de faux sacs Vuitton.

Pour le pouvoir dominant aujourd'hui, mettre l'accent sur les vilains « pirates » des deux premiers types en les assimilant au troisième, permet d'évacuer les questions de fond sur la place de la culture dans notre monde (je vais m'en tenir au cinéma) et de faire passer discrètement des coups réellement mortels à cette culture, à ce cinéma que mon camarade cinéphile, moi-même et sans doute Serge Toubiana aimons.

L'un de ces problèmes de fond est celui de l'offre. Je vous conseille la lecture de la note et des échanges qui l'ont suivie sur le blog de mon ami, le bon Dr Orlof. Je partage largement ses inquiétudes. La distribution en salles ne s'arrange pas avec les années et la télévision « de masse » qui a eu une importance capitale dans le développement de ma passion ne fait plus son boulot depuis longtemps. Le DVD est sans doute l'alternative la plus intéressante, mais il se pose le problème du prix et celui de la volonté des éditeurs de sortir certaines catégories de films, leurs politiques éditoriales collant généralement à celles des distributeurs salle. L'offre « légale » sur Internet étant très en retard, elle n'est pas encore un palliatif. Bref ce n'est pas la joie.

Serge Toubiana s'enflamme sur la beauté de la diffusion en salle. Si je partage cet amour, je trouve que son discours est avant tout celui très parisien de quelqu'un qui, depuis des années, n'a guère de difficultés à accéder dans les meilleures conditions à la majorité des films. C'est une vision limitée car combien y a-t-il de cinémathèques en France ? Quel est le rapport entre les salles grand public et celles aux programmations hors des sentiers battus ? Et qui a déjà vu une reprise dans un Multiplexe ? Le multiplexe, voilà l'ennemi ! Bien avant le pirate derrière son clavier, il ne se contente pas de tuer économiquement les salles de centre ville mais impose un modèle de séance qui est au cinéma ce que les fast-food sont à la gastronomie. Ces chaines à vocation hégémonique ne laissent aucune place au cinéma non formaté et, comble de cynisme, trainent désormais en justice les salles Art et Essais ou municipales en justice pour « abus de position dominante » comme pour le Mélièsde Montreuil et le Jean Eusatche de Pessac. On croît cauchemarder. Ce mouvement ne tolère aucune voix discordante et vous savez sans doute que la partie la plus virulente du message de remerciement de Mathieu Amalric aux Césars a été heureusement amputée d'un joli passage :

Insupportable "trompe l’œil" des multiplexes. Les chiffres comme seule ligne d’horizon. Aveuglement, brouillage, gavage, lavage. Et quelle solitude. Vous avez déjà parlé à quelqu’un dans un multiplexe ? Pas moi. D’ailleurs c’est impossible, ce qui compte c’est le flux. "Circulez s’il vous plaît, y’a rien à voir" . Au suivant ! bande de Brel. (texte complet ici).

Mais Amalric se fait surement des idées et le cinéma n'a rien à craindre des multiplexes puisque des gens respectables nous assurent que c'est la faute aux pirates.

Jusqu'ici, il restait une alternative pour la province : les festivals. Animés par des équipes de passionnés, souvent bénévoles, travaillant avec des subventions publiques, ils portent à bout de bras la diffusion du court-métrage, de l'expérimental et d'une partie du documentaire. Ils offrent la seule véritable opportunité de découvrir de belles rétrospectives en salle comme celle de Ford à La Rochelle. Une telle situation ne saurait durer et on nous annonce que les financements vont être « redéployés » tandis que les actions vont être « évaluées » selon des « indicateurs », au hasard, la fréquentation du public. Bref, comme l'a déclaré notre merveilleux premier ministre, la culture doit participer à l'effort de réduction de la dette. Il n'a pas ajouté comme les entreprises qui touchent des subventions pour réfléchir à des plans sociaux ou les bénéficiaires des aides agricoles. Mais cela va sans dire, d'autant que ce milieu est plein de cultureux gauchistes qui ne sauraient déverser de la pellicule sur les routes ni délocaliser leur festival en Roumanie. Au pas les saltimbanques. Un tel espace de liberté et de créativité ne saurait rester livré à lui même d'autant qu'il avait pris fait et cause pour les intermittents du spectacle, autre catégorie d'abominables profiteurs.

Mais il n'est pas certain que ce soit ce genre de décision qui étouffe tout un pan de la création, puisque des gens respectables nous assurent que c'est la faute aux pirates.

Reste donc ce bon vieux DVD pour rester chez soi « à se tripoter la nouille » devant les home-cinéma comme a faillit le dire Amalric. Vous avez sans doute suivi les histoires de guéguerre de format entre Blue Ray et HDVD. Il est remarquable que constater dans les rayons que cette nouvelle avancée technologique forcément remarquable sert surtout aux grandes firmes à refourguer les mêmes films que vous avez déjà acheté en édition simple et « collector », avec des masters pas toujours améliorés et des boni toujours pitoyables mais avec une majoration de 50% du prix. Ils sont très forts. Un peu comme pour la licence globale. Voilà une belle idée, un bon compromis qui aurait pu dégager des sommes conséquentes que l'on aurait pu affecter à la création. Mais c'est un peu comme pour la taxe Tobin, une idée aussi généreuse et simple ne peu que receler des vices cachés et ne saurait fonctionner. Suite aux péripéties du presque vote par l'Assemblée Nationale fin 2006, la licence globale a été enterrée. Serge Toubiana ne semblait pas être contre. Mais vous aurez sans doute entendu notre Merveilleux Leader proposer avec ses voeux la supression de la publicité pour la télévision de service public. Et sa suggestion de compenser le manque à gagner par une taxe sur les équipements technologiques et les fournisseurs d'accès Internet. Un peu comme existe déjà une taxe sur les disques durs et le matériel de stockage vierge. Un peu ce que proposait la licence globale quoi. Sauf que là, ça ne peut que marcher puisque c'est destiné à compenser un manque de publicité. Tout ce bon argent qui avait faillit aller à la création, nous l'avons échappé belle. Ils sont vraiment très forts.

Mais j'ai sans doute tort de penser que c'est mauvais pour le cinéma puisque des gens respectables nous assurent que c'est la faute aux pirates.

Une bonne nouvelle quand même. Alors que je suggérais à Serge Toubiana d'ouvrir les films détenus par la Cinémathèque française et libres de droits à tous en les mettant en ligne sur le modèle de ce que fait le British Film Institute, j'ignorais qu'un projet européen avait de telles ambitions : European Film Treasures, c'est signalé par Ecrans. J'espère que la Cinémathèque française y participera.

Sinon, que faire ? Parce que tout cela c'est assez déprimant quand on le met bout à bout. Continuer à écrire de façon dithyrambique sur les films de Luc Moullet tout en ignorant avec superbe les grosses machines qui en sont à faire de leurs obligations de rentabilité financière un argument pour leurs spectateurs (avec le dernier Astérix, on a touché le fond), ça me semble encore le plus utile. Sinon, Plein d'informations sur le blog du Collectif National de l'Action Culturelle Cinématographique et Audiovisuelle.

19:04 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (7) | Tags : politique | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

28/02/2008

La mort de Clytemnestre

Luciana Paluzzi dans Il pistolero dell'Ave Maria de Ferdinando Baldi

Capture DVD Cecchi Gori

22:46 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : ferdinando baldi | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

19/02/2008

Ami, entends-tu ?

Cela fait une éternité que je n'avais pas eu envie de voir quelque chose à la télévision. Je me suis collé hier soir devant le petit poste de ma compagne pour découvrir le docu-fiction Vivre libre ou mourir de Christophe Nick et Andrew Bampfield . J'étais intrigué par cette forme qui mêle documentaire et fiction, que je connais mal mais qui se pratique beaucoup aujourd'hui. J'étais aussi séduit par son approche qui se veut à mi-chemin entre le mythe gaullien de la France résistante et, comme le dit le réalisateur Christophe Nick « [le] travail de déconstruction, parfois salutaire, mais qui a finalement abouti à une vision tout aussi tronquée de la réalité : des Français attentistes ou collabos, les « résistants de la dernière heure» , etc. C'est la victoire de Louis-Ferdinand Céline : tout le monde est veule, tout le monde est nul ».

J'avoue avoir été impressionné par la force de cette oeuvre. J'y ai retrouvé les accents de films comme La Marseillaise de Jean Renoir ou certaines oeuvres de John Ford, quand se mêlent les gestes de l'engagement quotidien d'hommes ordinaires au souffle de la grande Histoire. Les grandes étapes sont décrites avec précision, des premiers journaux clandestins aux mouvements communistes, de Jean Moulin aux grands maquis de 1943-1944. Rien n'est minimisé, du pétainisme, de la collaboration et de la milice, mais le documentaire fait ressortir les mille gestes minuscules venus constituer, reconstituer plutôt, un état d'esprit. Le rythme est soutenu, glissant parfois très vite sur des faits marquants mais assez connus par ailleurs (le Vercors par exemple), mais l'essentiel ressort avec puissance : la renaissance d'un sentiment républicain authentique auquel le pays, humilié, traumatisé par la défaite, cédant à certains démons, va finir par adhérer à nouveau largement. Et donner corps au triomphe de De Gaulle à la Libération.

Le grand moment de ce film, c'est la séquence d'Oyonnax. Le 11 novembre 1943, les maquisards de l'Ain décident de fêter la victoire de 1918 par un coup que l'on peut qualifier de médiatique et surtout d'un culot inouï. Trompant la vigilance des allemands, neutralisant les gendarmes et policiers de la ville d'Oyonnax, ils organisent un défilé dans les rues de la ville et une dépose de gerbe, en forme de croix de Lorraine, sur le monument aux morts. Impeccablement organisée, l'opération est un succès et révèle aussi une population acquise qui accueille les troupes « libres » avec surprise puis enthousiasme et fierté. Marc Jaboulay, fils de l'un des organisateurs est présent avec une petite caméra et une bobine de moins de trois minutes. Il filme le départ des maquisards, le défilé et le dépôt de la gerbe. Des images simples, essentielles. Le film partira à Londres et convaincra, nous dit-on, Churchill de débloquer les parachutages d'armes à la Résistance. Ce court métrage capte quelque chose de rare et de très émouvant : l'Histoire en train de basculer. Lorsque les troupes entrent dans la ville, il y a quelques dizaines de spectateurs, sans doutes incrédules. On sent le poids du silence sur ce film muet. Puis sur la droite, deux personnes commencent à applaudir, puis d'autres. C'est le moment exact où la population se révèle solidaire des maquisards, où le pays montre symboliquement qu'il n'est pas, n'est plus pétainiste, mais attend sa délivrance de l'intérieur. C'est beau comme la lutte des hymnes dans Casablanca. Comme l'enterrement de la prostituée dans The sun shines bright (Le soleil brille pour tout le monde). Le documentaire alterne ces images incroyables avec une reconstitution précise dont le son et un montage habile donnent une unité abolissant le temps pour donner à ressentir l'émotion du moment.

Il serait facile d'ironiser là-dessus. Mais j'avais plutôt des larmes de rage aux paupières quand le film rappelle pour conclure les ambitions politiques du Conseil National de la Résistance : République, laïcité, égalité, démocratie économique et sociale, un ensemble de principes qui ont mené son action et qui incarnaient son espoir. Aujourd'hui, avec arrogance et suffisance, certains ont entrepris de démolir méthodiquement cet héritage tout en voulant nous donner des leçons de mémoire. Un beau sujet de méditation pour les élèves de 10 ans.

Le site de la série

Le film complet du 11 novembre à Oyonnax

23:25 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (5) | Tags : Christophe Nick, documentaire, Andrew Bampfield | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

29/01/2008

Questions pour un champion

J'ai vu un film. Et en salle, s'il vous plaît ! J'ai réussi à échapper l'espace d'une soirée à mes pots de peinture et d'enduit. Plaisir des retrouvailles. Bel écran, siège confortable juste ce qu'il faut, belle projection, image limpide. Je reviendrais. Et c'est bien que pour l'occasion, ce soit avec No country for the old men, le film des frères Coen. Après avoir raté avec constance les derniers Coppola, Cronneberg, Mouret, Kar-wai, je ne les compte plus, je me remets dans le bain. Hier, j'ai donc commencé une note comme ceci : « D'entrée, c'est le bonheur. Un paysage de western, quel morceau de chance pour un amateur de western. Toute la première partie du film est une revisitation des paysages du genre, de son ambiance et de sa lumière, avant que les réalisateurs ne reviennent à leur terrain de jeu de prédilection : celui du film noir. ». Ce matin, je découvre la note d'Hyppogriffe, suite de questionnements critiques qui prolongent et illustrent son texte de l'automne sur l'état d'un certain américain depuis bientôt 40 ans. Alors plutôt que d'ajouter quelques éloges à un concert général (même le Dr Macro qui peut avoir la dent dure a apprécié), je vais essayer apporter mes réponses. C'est plus stimulant. Pour la facilité de lecture, je n'ai pas recopié l'intégralité des questions et vous invite à les lire sur son blog, d'autant que ça ne serait pas poli de copier, comme ça.

Des films qui se ressemblent ?

Combien de sergents irlandais dans les films de John Ford ? Difficile de penser que des films comme Miller's crossing, Arizona junior ou Barton Fink se ressemblent. Nous sommes dans des temps et des lieux et des genres bien différents que les deux frères investissent en profondeur. Rien de commun entre les neiges de Fargo et les étendues texanes du dernier film si ce n'est une fascination bien américaine pour les grands espaces. Mais nous parlons sans doute de style et là, oui, les frères Cohen tracent leur sillon dans un ensemble thématique qui les motive. Comme ils l'ont déclaré, s'ils se sont intéressés au roman de Cormac McCarthy, c'est qu'ils lui ont trouvé des affinités avec leurs propres préoccupations. Un certain type de personnage, une façon de les faire exister, une façon de les faire parler. Quelque chose qui lie le dude, Barton Fink, Tom Reagan et Llewelyn Moss.

Violence froide ?

J'ai tendance à penser qu'un réalisateur est un obsédé. Il (elle) filme ce qui le fascine et/ou le terrifie (les jambes des femmes, les bars, les vampires, les rapports de classe). Les frères Coen filment sans doute les explosions de violence froide parce qu'elles les terrifient. En soi, ça n'a rien d'original, le cinéma américain baigne en majorité dans la violence depuis toujours. Leurs deux genres majeurs sont le western et le film noir dont les personnages passent leur temps à se balader avec toutes sortes d'armes. La violence et la frontière sont les grande affaires du cinéma américain. C'est quelque chose de beaucoup plus rare dans le cinéma européen, sauf chez les italiens qui ont poussé ce motif jusqu'à l'absurde. L'originalité des Coen est de montrer la difficulté de personnes ordinaires face à ces accès déments. C'est la trajectoire du shérif Bell qui finit par renoncer comme celle de l'héroïne de Fargo qui utilise la force donnée par sa maternité pour vaincre. Il y a beaucoup de Peckinpah dans No country for the old men, autre réalisateur fasciné par la violence et qui recherchait dans sa représentation un exutoire à ses propres démons. Ceci étant on peut se ranger du côté de Renoir, le peintre, qui peignait de belles choses pour « embellir » le monde.