06/04/2016

Vroum !

Clint Walker et Andra Martin en marge du tournage du superbe Yellowstone Kelly (Le géant du grand nord - 1959) de Gordon Douglas. DR

08:40 Publié dans Acteurs, Actrices, Curiosité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : clint walker, andra martin, gordon douglas | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

15/06/2013

1955 en 10 (autres) films

Zoom Arrière vous propose un nouveau voyage dans le passé des sorties cinéma en France, cette fois en 1955. C'était le temps des samouraïs d'Akira Kurosawa, d'une étrange valise, de la trompette de Nino Rota et des escaliers de la butte qui sont durs aux miséreux. Mais 1955 c'étaient aussi les flèches indiennes dans le désert hostile d'un John Sturges encore plein de promesses, Totò napolitain au coeur d'or (et la Loren marchant sous la pluie) chez Vittorio De Sica, les fourmis géantes de Gordon Douglas, des moustaches de hussards pittoresques chez Alex Joffé, Glenn Ford filmé par Rudolph Maté, les pyramides d'Egypte et leurs mortels secrets vues par Howard Hawks, les quais de Marseille d'un cinéaste rare, Paul Carpita, des officiers 1900 aux uniformes rutilants rêvés par René Clair, un monstre amphibie et amoureux dans le classique en 3D de Jack Arnold, et un mariage contrarié façon Allan Dwan. Photographies DR, piquées un peu partout.

16:20 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : john sturges, gordon douglas, rené clair, vittorio de sica, alex joffé, rudolph maté, paul carpita, howard hawks | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

10/05/2013

1954 en 10 (autres) films

Le duo Fred Astaire - Cyd Charisse domine sans conteste l'année 1954 sur Zoom Arrière et suivent quelques oeuvres magnifiques. Aussi je vous propose cette fois dix films qui ne sont pas dans la tête du peloton, dix films à découvrir, éventuellement à rédécouvrir si l'on a l'impression de les avoir trop vus. Avec par ordre d'entrée en scène Donna Reed et sa robe noire, Monty Clift sans sa trompette, un des merveilleux monstres animés par le regretté Ray Harryhausen, le premier western en relief, Ava Gardner et sa robe blanche au clair de lune africain dans les bras de la moustache frémissante de Clark Gable, Guy Madison dans le premier western en CinémaSCope de la Warner, le monde fantastique du Dr T., Lee Van Cleef chez Hugo Fregonese, Silvana Mangano dans un double rôle pour une lecture colorée de l'Odyssée, les martiens atomiseurs qui craignent l'eau et un admirable duo féminin vu par Allan Dwan. Photographies DR, piquées un peu partout.

09:37 Publié dans Blog, Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : fred zinnemann, gordon douglas, john ford, eugène lourié, david butler, roy rowland, hugo fregonese, allan dwan, byron haskin | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

31/03/2012

Deux westerns de Gordon Douglas

Comme mon éminent collègue, le bon Dr Orlof, je me régale avec le catalogue de l'éditeur Artus Films. Ils viennent d'avoir la bonne idée de sortir un curieux western signé Gordon Douglas en 1951, Only the valiant (Fort invincible) avec un toujours étrange Gregory peck avec sa voix feutrée et son air un peu absent. Gordon Douglas, honoré début 2010 à la Cinémathèque de Paris, est un excellent metteur en scène d'action qui a touché un peu à tout, des fourmis géantes de Them ! (Des monstres attaquent la ville – 1954) à Franck Sinatra en détective, de Laurel et Hardy à Jerry Lewis, des aventures africaines d'Angie Dickinson à celles de James Coburn en super agent Flint. Il a trouvé un terrain de prédilection dans le western avec près de vingt titres sur vingt ans de The Doolins of Oklahoma (1949) à l'étrange Barquero (1970). Comme ses confrères Bud Boetticher, André de Toth ou Samuel Fuller, il aura apporté un ton neuf dans les années 50, plus sec, plus âpre, un goût de l'épure, une approche plus directe de la violence comme en témoigne le premier plan de Only the valiant sur un soldat cloué par une lance indienne sur la porte d'un fort dévasté. Ses westerns sont très divers, séries B et gros budgets, inégaux, de l'expérience 3 D de Charge at Feather river (La charge de la rivière rouge – 1953) à l'improbable remake de Stagecoach (hérésie de 1966), de la trilogie Clint Walker à l'original Rio Conchos(1964).

Only the valiant, inspiré par un récit du toujours intéressant Charles Marquis Warren, met en scène un officier raide et courageux, Gregory Peck donc, qui a bien des problèmes : une guerre indienne en cours, un poste avancé (le fort Invincible du titre français) gardant une étroite passe dans la montagne détruit, un supérieur malade qui se repose un peu trop sur lui, la détestation d'une partie de ses troupes, et une rivalité amoureuse (un peu feinte) avec un collègue dans le cœur de la belle Cathy Eversham (Barbara Payton dans un rôle plutôt potiche). Accusé d'avoir envoyé le sus-dit collègue à une mort horrible (maudit peaux-rouges), notre héros embarque dans une mission suicide (tenir le fameux fort Invincible) tous ceux qui le détestent. Belle collection de trognes originales, un sergent alcoolique, un cavalier arabe (si), une jeune recrue couarde, un psychopathe, un déserteur, la crème de la crème. Jolie galerie de solides seconds rôles, le fordien Ward Bond, l'inquiétant Lon Chaney Jr, Neville Brand dans l'un de ses premiers rôles et Jeff Corey, le Chaney du True Grit de la version Hathaway. Huis clos tendu, la menace est à l'intérieur comme à l'extérieur, Only the valiant déroule un programme attendu traité avec originalité par une atmosphère quasi fantastique et la peinture d'une violence compulsive. Photographié par Lionel Lindon qui a touché un peu à tout lui aussi, le film joue sur les ambiances nocturnes et les ombres profondes de la passe d'où peut sortir la balle ou la flèche fatale. L'effet angoissant est renforcé par l'artificialité du décor, abstraction de chicanes, hautes roches droites sans sommet. A ces sombres décors de studio s'opposent les espaces inondés de lumière de ce qu'il y a avant (le fort principal) et de ce qu'il y a après (Le territoire indien). Extérieurs naturels, âpres comme souvent chez Douglas, son film sent la poussière, le roc chauffé au soleil, la sueur des hommes. Les indiens, c'est bien triste mais c'est comme cela souvent dans les films de série de l'époque, sont des brutes sadiques sans nuances. Mais ils sont aussi, au-delà de la caricature, la matérialisation d'une menace symbolique, puissance de mort quasi surnaturelle comme ce personnage de cavalier arabe, joué par un spécialiste du Loup-Garou et filmé de façon très expressionniste. Sur cette atmosphère irréelle se greffe une violence traitée avec un réalisme brutal qui est aussi celui des personnages. La dureté des décors est celle de leur environnement, le sable, la chaleur, la crasse, exacerbent les pulsions. La violence comme mode de vie s'y exerce au-delà de tout risque personnel, de toute considération y compris de sa propre survie. Lors d'une scène incroyable, deux soldats, ex-nordiste et ex-sudiste, se détestent tellement que capturés par les indiens et promis à un sort plus terrible que la mort, il préfèrent encore se jeter à la gorge l'un de l'autre pour une bagarre de sauvages sous l'œil mi-amusé, mi-incrédule, de leurs geôliers. Lors du finale où les hommes tombent l'un après l'autre, Douglas fait intervenir une mitrailleuse, arme inédite dans le western de l'époque pour une fusillade orgiaque comme on n'en retrouvera que quinze ans plus tard chez les italiens. Le réalisateur reprendra le principe du film, ambiance et tension, en 1967 pour Chuka sans cette fois le happy-end artificiel et un traitement plus nuancé des indiens. Only the valiant reste malgré cela une œuvre relativement originale, très agréable et dont la redécouverte s'imposait.

Fort Dobbs (Sur la piste des comanches – 1958) est le premier films d'une série de trois que Gordon Douglas réalise avec l'acteur Clint Walker. Suivent Yellowstone Kelly (Le géant du grand nord - 1959) et Gold of the Seven Saints (Le trésor des sept collines - 1961) écrit par la scénariste de Rio Bravo, Leigh Brackett. Clint Walker est un grand bonhomme, 1 mètre 98, une stature imposante, une carrure quoi ! Ce qui frappe dans ce film, dès qu'il apparaît à l'écran, c'est comment il annonce Clint Eastwood chez Sergio Leone. Même économie de gestes et de paroles, mêmes qualités de tireur, même détermination (il vient ici pour se venger). Et puis surtout, il porte une veste à motifs indiens comme on en verra sur le poncho de l'homme sans nom. Walker, comme Eastwood, devint célèbre à la télévision avec un feuilleton western, Cheyenne, sans toutefois développer par la suite la brillante carrière de l'autre Clint. Dans Fort Dobbs, il joue Gar Davis qui, sa vengeance accomplie, fuit le shérif local à travers une contrée indienne agitée. Il endosse la défroque d'un cadavre rencontré par hasard puis débarque dans une ferme habitée par une femme et son fils. Manque de bol, c'est la famille du cadavre et le fils, malgré ses dix ans, a la gâchette facile. Rapidement, la femme vient à penser qu'il a tué son époux quand elle reconnait la veste (Gordon Douglas joue habilement sur les va et vient vestimentaires de son héros). Davis va néanmoins faire son possible pour les aider et les escorter jusqu'au fort Dobbs du titre où cela finira par une belle empoignade avec les indiens. L'amateur reconnaîtra quelques emprunts au Hondo (1953) de John Farrow (la menace indienne, la femme, l'enfant, le mari partit, l'étranger dévoué), mais Fort Dobbs est bien mené, bénéficiant de la superbe photographie du grand William Clothier qui n'a pas son pareil pour filmer les grands espaces de l'ouest, d'une musique de circonstance du non moins grand Max Steiner et de la présence aux côtés de Clint Walker de la belle Virginia Mayo, égérie entre autres de Raoul Walsh, de Brian Keith en excellent méchant et du petit Richard Eyer pas trop pénible dans le genre. Douglas est de nouveau très à l'aise avec les paysages désolés et enchaine des péripéties classiques avec conviction et rythme. Il sait toujours faire monter l'angoisse du hors champ, de la limite du champ comme dans la très belle scène où Davis évacue la femme et l'enfant de leur ferme cernée par les indiens. Il a un sens de l'espace assiégé tout à fait remarquable. On retrouve également sa représentation de la violence assez sèche (L'ellipse du premier meurtre, le duel entre Walker et Keith) mais impresionnante avec la fusillade finale où les civils repoussent les indiens à la winchester avec une puissance de destruction équivalente à celle de la mitrailleuse de Only the valiant. Une violence ici tempérée par l'étude attentive des relations entre Davis, la femme et son fils, rapports de méfiance, d'admiration, d'amour et de haine successifs. Il y a là beaucoup de délicatesse de la part d'un cinéaste d'ordinaire assez porté sur l'aventure et l'action pure, qui laisse s'exprimer la dignité de Mayo (quelle classe cette femme !) et la pudeur de Walker, là encore effet de contraste intéressant avec l'allure générale du bonhomme. Quelque chose qui approche certaines compositions de John Wayne.

L'hommage à la Cinémathèque

Photographie : Wikipedia et 50 westerns from the 50s

Only the valiant chez le bon Dr Orlof

La page de l'éditeur Artus Films (avec la bande annonce)

23:31 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : gordon douglas | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

20/01/2010

Le cri de Wilhelm

Ce n'est pas la première fois que je me réjouis de ce qu'Internet permet de retrouver. Le week-end dernier, j'ai tout à la fois enrichi ma culture générale et précisé un très vieux souvenir. J'ai dans un coin de la tête une poignée de souvenirs de films qui m'ont marqué dans l'enfance. Des bribes, un bout de scène, quelques notes de musique, une réplique. Pas de titre, pas de nom, juste un goût façon madeleine qui me revient par bouffée. Il y avait celui là : un western, un groupe qui traverse une contrée indienne hostile. Un cavalier reste un peu en arrière. La chose à ne jamais faire si vous êtes dans une contrée indienne hostile. Un camarade l'appelle. « J'arrive juste le temps de bourrer ma pipe ». Et bien sûr un indien, perfide, lui décoche une flèche. A ce point, je ne sais pas si cela vous dit quelque chose mais je n'avais jamais retrouvé de quel film il s'agissait. Néanmoins la scène et la réplique m'étaient restés gravés.

A l'occasion d'une discussion avec Christophe autour du cinéaste Gordon Douglas, honoré d'une rétrospective à la cinémathèque française en ce moment, je cherche un peu sur la Toile et je finis par tomber sur ceci :

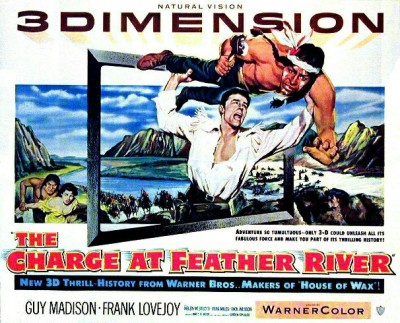

Bon sang, mais c'est bien sûr ! Ma scène ! Mon fumeur de pipe, c'est le soldat Wilhelm. Quelques recherches de plus et je me rends compte que beaucoup de monde connaît son histoire, plus exactement celle du Wilhelm scream, un effet sonore devenu légendaire. Le film, c'est The charge at Feather river (La charge sur la rivière rouge), réalisé en 1953 par Gordon Douglas donc. C'est l'un des premiers films de la vague de films en relief des années 50, utilisant le procédé anaglyphe, c'est à dire deux images légèrement décalées de teintes différentes, superposées et vues à travers les fameuses lunettes rouges et cyan. The charge at Feather river est un western de série B typique avec son scénario linéaire (un groupe de soldats condamnés à des peines légères est chargé de récupérer deux captives blanches dans une tribu indienne en pleine ébullition), une distribution d'acteurs de genre (Guy Madison, Franck Lovejoy, le jeune Neville Brand et la débutante Vera Miles) et une priorité donnée à l'action. Seul luxe, une jolie partition du grand Max Steiner avec notamment une mélodie qui rappelle King Kong (1933) et puis bien sûr le relief. Ce sont en fait les contraintes du procédé qui donnent aujourd'hui un certain charme à la mise en scène de Douglas, un charme qui tient à des cadrages originaux qui mettent l'action en... relief et tranchent avec ce qui se faisait alors. Le but étant d'impressionner le spectateur avec le procédé, on lui envoie un tas de choses vers la tête : des couteaux d'entraînement (très impressionnant, même en version plate), une chaise, des flèches, des lances, un tomahawk et, comble d'humour, un jet de chique destiné à faire reculer un serpent à sonnette. Du coup cette attention aux objets et ce jeu avec la profondeur de champ donnent à l'ensemble un côté résolument moderne.

Gordon Douglas a toujours été efficace et il s'en donne à coeur joie, soignant ses scènes d'action (L'attaque finale a de réelles qualités épiques) et de suspense, suspense dû tant à la permanente menace indienne qu'aux tensions internes au groupe. Bémol de taille, très concerné par le style, Douglas néglige le fond et manque complètement de nuance dans la description des indiens, d'un niveau de cours de récréation, primaire même pour un film de 1953. Difficile de croire qu'il s'agit du même homme qui fera les plus subtils Chuka (1967) ou Yellowstone Kelly (Le géant du grand Nord – 1959). Les Cheyennes de la Feather River sont tous sournois, frappent en traîtres et combattent même la nuit. Le personnage de Vera Miles, une blanche devenue princesse indienne, est totalement sous-exploité, si loin des personnages similaires de Howard Hawks ou Delmer Daves sans parler de Nathalie Wood chez John Ford. Tel qu'il est, j'étais quand même content de le revoir et puis j'ai retrouvé mon Wilhelm dont il est temps de vous raconter l'histoire, pour ceux de mes lecteurs qui l'ignorent.

Le personnage est joué par Ralph Brooks, un second couteau vu chez André De Toth, Robert Wise, Franck Tashlin ou encore Don Siegel. Ce n'est pas lui qui crie. A l'origine, il y a le film de Raoul Walsh Distant drums (Les aventures du capitaine Wyatt) tourné en 1951 avec Gary Cooper menant ses troupes dans les marécages de Louisiane. Un de ses soldats reste un peu en arrière, la chose à ne jamais faire dans les marécages de Louisiane. Un alligator, perfide, l'attrape et le croque. Après le tournage, on enregistre une série de six cris dont le cinquième sera retenu pour le malheureux soldat nommé Jessup, doublement malheureux puisqu'il ne rentrera pas dans l'Histoire. La bande des cris est soigneusement rangée dans le département son du studio, la Warner Bros. C'est ce cri que récupère l'équipe de Gordon Douglas pour son soldat Wilhelm (qui lui non seulement entre dans l'Histoire mais s'en sort dans le film), ainsi que pour deux autres tués : un soldat embroché sur une lance et le chef indien abattu par le héros. Le cri plaît sans doute car il est repris par Howard Hawks dans Land of the pharaohs (La terre des Pharaons – 1955) pour un prisonnier jeté aux crocodiles (sic) puis encore dans quelques autres films. Il finit par être récupéré par Ben Burtt, ingénieur du son sur le Star wars de Georges Lucas en 1977, qui va en faire sa signature, lui donner ce nom de Wilhelm scream et lancer une véritable mode puisque le cri sera utilisé comme clin d'oeil dans leurs films par Joe Dante, Steven Spielberg, Quentin Tarantino, Peter Jackson ou Tim Burton. Quelle histoire, mes amis, quelle histoire. Moi qui croyait encore que c'étaient les acteurs qui jouaient leur cri sur le tournage. Je retrouve un vieux souvenir, je perds une vieille illusion, c'est la vie.

Affiche : 3D-Theater

15:19 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (8) | Tags : gordon douglas | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |