02/07/2018

Palombella Rossa

Nanni Moretti parle de Palombella rossa (1989) à André S. Labarthe dans la formidable émission Cinéma Cinémas.

21:13 Publié dans Cinéma, Panthéon | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : nanni moretti | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

31/05/2018

Le spécialiste

Gli specialisti (Le Spécialiste - 1969), un film de Sergio Corbucci

Texte pour Les Fiches du Cinéma

Le spécialiste du titre français de ce western que signe Sergio Corbucci en 1969 n'est autre que Johnny Hallyday. A cette époque le chanteur a des envies de cinéma et sa dernière expérience en date, À tout casser de John Berry en 1968 avec Eddie Constantine et Michel Serrault, n'a pas été convaincante. Le western, de préférence européen, violent et baroque, est à la mode et rempli les salles. Halliday aime l'idée et c'est Jean- Louis Trintignant, ravi de son expérience avec Corbucci sur Il grande silenzio (Le Grand silence - 1968), qui conseille le réalisateur italien au rocker belge. Les deux hommes se rencontrent à Paris et le courant passe. Gli specialisti (Le Spécialiste) sera une coproduction européenne dans les règles avec les Film Marceau de Paris, Adelphia Cinematografica de Rome et Neue Emelka de Munich. Sur l'écran, Johnny Hallyday y sera Hud, pistolero énigmatique venu venger son frère lynché pour une histoire de vol. La jeune Sylvie Fennec, Serge Marquand, et Françoise Fabian, elle aussi sans doute renseignée par Trintignant avec qui elle va tourner Ma nuit chez Maud d’Éric Rohmer, complètent la part française. Mario Adorf apporte la touche allemande en bandit mexicain et manchot. Gastone Moschin, pour l’Italie, compose le shérif Gideon, proche de celui joué par Franck Wolff dans Il grande silenzio, entouré des seconds couteaux habituels du genre. Corbucci écrit le scénario avec l'un de ses fidèles complices, Sabatino Ciuffini, et développe une histoire aux nombreuses ramifications qui emprunte à ses films précédents. Hud, de retour dans sa ville natale, catalyse les haines et les lâchetés de la bonne cité de Blackstone. Mais il attire en outre l'admiration trouble d'un groupe de jeunes voyous, l'amour d'une jeune femme rêveuse, la sympathie rigide du shérif, et la rivalité du mexicain El Diablo en contentieux lui aussi avec la ville. Il y a donc tout un ballet de personnages autour de cette nouvelle variation sur le pistolero peu bavard, marqué par le passé et destiné à un véritable chemin de croix pour régler ses comptes.

Gli specialisti est le neuvième western de Corbucci en cinq ans. Il a développé avec ces films une veine sombre, marquée par la violence, un humour grinçant, des touches gothiques proches du fantastique (les cimetières, le cercueil de Django, l’utilisation du rouge), une esthétique de fin du monde (la boue, la pluie, la neige, le délabrement), et une déconstruction radicale de l'imagerie du western classique. Il y a trouvé le succès et une place de choix aux côté de son collègue, concurrent et ami Sergio Leone. Avec Il grande silenzio et son final nihiliste, Corbucci est allé plus loin que les autres, aussi loin qu'il était possible d'aller dans le renversement des archétypes du genre. Du coup, Gli specialisti qui se situe dans la même veine, ne peut qu'être en retrait. D'autre part Corbucci, entre ces deux films « noir, c'est noir » a tourné Il mercenario (El Mercenario – 1968) qui est une comédie d'aventures située au cours de la révolution mexicaine. Ce film a aussi eu un gros succès et il correspond mieux au tempérament du metteur en scène. Car si Corbucci ne se fait guère d'illusions sur la nature humaine, s'il est toujours prêt à brocarder l'hypocrisie, la morgue des puissants, la bêtise sous ses diverses formes dans un esprit anarchisant bien de son époque, c'est aussi un bon vivant, heureux dans son métier, conscient de ce que lui apporte le succès et la comédie, la comédie acide à l'italienne, est ce qui lui convient par dessus tout. C'est vers elle qu'il s'est tourné pour se sortir des mélodrames de son début de carrière. C'est vers elle qu'il reviendra, sous diverses formes à plusieurs reprises. La comédie est au cœur de ses meilleurs films et à leur façon, les westerns désespérés qui ont fait sa renommée, surtout à l'international, sont autant de comédies noires. Il mercenario montre une nouvelle voie alors que Gli specialisti clôture un cycle et le fait en beauté.

Le film reste dans le ton par son ambiance, son style et les thématiques. C’est Dario Di Palma qui signe la photographie en Technicolor et Techniscope, la qualité technique d’Il mercenario, mais qui réinvestit les décors montagneux de Cortina d’Ampezzo utilisés pour Il grande silenzio, avec l’ambiance de froid et de désolation, la neige en moins. Corbucci et Enrico Sabatini accentuent le côté baroque des costumes dans l’air du temps de 1969, avec plus ou moins de bonheur. Hud a un côté rock star appuyé avec ses tenues sombres, son gilet et sa veste mauve. Clin d’œil à Sergio Leone, il se protège pour le duel final avec ce gilet en cotte de mailles médiévale. C’est fou le nombre de morceaux d’armures que l’on peut trouver dans l’Ouest corbuccien. L’improbable bandit mexicain des montagnes a aussi une sacrée allure, sans parler des revers de la veste du shérif. Mais le plus beau télescopage de la contemporanéité du film avec sa temporalité, ce sont les quatre jeunes voyous qui vont se révéler les adversaires les plus redoutables de Hud. Visuellement et intellectuellement, ce sont des hippies sortis tout droit de Woodstock et des groupuscules gauchistes, qui fument de la marijuana, pratiquent l’amour libre et proposent un terrifiant happening aux citoyens de Blackstone lors de l’impressionnante scène finale. Ils y obligent la population retenue en otage à se mettre nus et à ramper dans la rue principale pour amener Hud à venir les affronter. Corbucci fait preuve d’un radicalisme visuel dont on ne trouvera pas d’équivalent sur un écran avant le Salò de Pier Paolo Pasolini six ans plus tard. Il flotte sur cette scène un vent de folie, les réminiscences d’images venues des camps de concentration de la seconde guerre mondiale, la prémonition d’autres épouvantes, des Khmers rouges à la révolution culturelle chinoise. Comme Hallyday qui chantait « Cheveux longs, idées courtes », Corbucci n’a aucune affinité avec le mouvement hippie tout en déclarant que son film est « contre l’oppression exercée par les riches ». Un coup à droite, un coup à gauche, il reste fidèle à son fond un peu anarchiste et à sa méfiance instinctive des systèmes. Les notables de Blackstone en prennent pour leur grade et lors d’une scène marquante, Hud blessé, défiant la ville depuis le balcon de la banque, livre des billets de banque par poignées aux flammes. Serge Gainsbourg puissance dix mille. Cette scène, comme celle du nu collectif, ne va pas plaire à la censure et la production fera des coupes sans prévenir le réalisateur qui va en concevoir une légitime amertume.

Gli specialisti ne manque ni d'idées, ni d'ambition. Mais la qualité d’écriture comme d’interprétation est inégale. Le personnage le plus intéressant est celui de Virginia Pollywood, directrice de la banque de Blackstone. Françoise Fabian donne de l’épaisseur à un personnage original, un des plus beaux personnages féminins chez un réalisateur qui n’en est pas avare. Virginia est une femme qui a dû batailler pour obtenir sa place au sein des notables et elle a su se montrer aussi féroce que les mâles. Dure et déterminée, elle n’hésite pas non plus à utiliser ses charmes de femme mûre pour arriver à ses fins et entortiller le naïf shérif lors d’une mémorable scène de bain qui mêle érotisme et comédie. Pourtant, Fabian sait faire ressentir chez Virginia un passé douloureux et la difficulté de son combat pour s’imposer comme femme dans cet univers très masculin. Hallyday, lui, s’en sort beaucoup mieux que ce qui a souvent été dit. Il est tout à fait crédible dans les scènes d’action mais manque un peu de la prestance de Franco Nero comme de l’expérience de Trintignant qui faisait mieux passer les fêlures de son personnage. Le film, en France, est ramené à la seule figure du chanteur. Au pluriel du titre italien (Les spécialistes) se substitue le singulier. Les trois visages de Hallyday, Adorf et Moschin sur l’affiche italienne sont remplacés par Johnny seul sur son cheval pour la version française. Cette image va desservir le film car elle en occulte les qualités qui ne se limitent pas à la prestation de sa vedette. Dernier élément enfin qui en laissera plus d’un perplexe, la composition d’Angelo Franciso Lavagnino. Une musique qui contraste par sa légèreté avec le ton sombre du film, loin des accents morriconiens habituels.

Le film est un échec. Johnny devra attendre une quinzaine d’années et Jean-Luc Godard pour se remettre vraiment au cinéma. Corbucci encaisse la déception. Sur le moment, le réalisateur peut se dire que son instinct est juste et qu’il est temps de laisser derrière la veine sombre pour cultiver la comédie épique d’Il mercenario. Pourtant, avec le recul, Gli specialisti ne démérite pas dans l’œuvre western de son auteur et s’y insère avec cohérence. La ressortie du film et l'édition restaurée en Blu-ray accompagnée d'un entretien avec Jean-François Rauger devrait permettre de le découvrir loin des idées reçues, attachant, inégal, mystérieux, mélancolique et drôle.

Lire également Cédric Lepine sur Mediapart.

Lire également sur DVDClassik

09:00 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : sergio corbucci | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

30/04/2018

Et surtout, pas de psychologie !

Catherine Deneuve et Luis Buñuel sur le tournage de Belle de jour (1967). Photographie Manuel Litran / DR

17:31 Publié dans Actrices, Cinéma, Panthéon, Réalisateur | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : luis bunuel, catherine deneuve | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

07/04/2018

2003 en musique (Zoom arrière)

Je n'y reviens pas assez sur Inisfree, mais l'aventure Zoom Arrière poursuit sa route. Publication du top 2003 avec un bel éditorial signé Edouard qui nous ramène à des pratiques que nous avons tous connues. Cahier bleu ou fiches cartonnées, petit carnet rouge et noir ou calepin moleskine il fallait garder une trace avant que n'arrivent les blogs et leurs notes en ligne. Sur l'année 2003, difficile de me reconnaître dans le sommet, un film que je n'ai pas aimé à sa sortie et que je n'éprouve, contrairement à d'autres, aucune envie de revoir. Je préfère nettement les cartes postales de Henri-François Imbert aux travellings arrière interminables de Gus Van Sant. L'ensemble des résultats est contrasté, c'est l’intérêt de l'exercice, et pour moi j'en retiendrais une belle année de cinéma asiatique, d'animation et de quelques grandes œuvres musicales.

20:04 Publié dans Cinéma, Musique | Lien permanent | Commentaires (5) | Tags : bruce springsteen, joe hisaishi, luigi boccherini, ennio morricone, yann tiersen | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

12/02/2018

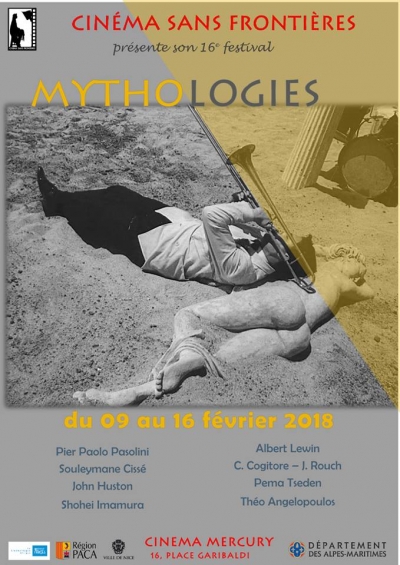

The misfits

Vendredi 16 février à 20h30, j'aurais le plaisir de présenter The misfits (Les désaxés - 1961), le beau film de John Huston dans le cadre du 16eme festival de l'association Cinéma Sans Frontières, au cinéma Mercury (16 place Garibaldi 06300 à Nice). Cette séance clôturera l'évènement dont la thématique de cette année est « Mythologies ». Quelle plus belle façon de terminer la semaine en compagnie des mythes que furent, et restent, Clark Gable, Marilyn Monroe, Montgomery Clift, Thelma Ritter, Eli Wallach et Kevin McCarthy.

The misfits, c'est d'abord le cadeau du dramaturge Arthur Miller à l'actrice Marilyn Monroe, une nouvelle qu'il écrit en 1956 alors qu'il divorce pour l'épouser. Une nouvelle qu'il adapte pour le cinéma en 1960 au moment où ils vont se séparer. C'est John Huston qui s'empare du scénario pour réaliser son 18ème long métrage et s'intéresser une nouvelle fois après le lyrique The unforgiven (Le vent de la plaine – 1960) aux mythes fondateurs de l'Amérique à travers les formes du western. Mais The misfits (les mal-fichus littéralement) est cette fois un western contemporain qui suit la trajectoire de quatre personnages, une jeune divorcée (Roslyn), un cow-boy vieillissant (Gay), un chauffeur de camion (Guido) et un cavalier de rodéo (Perce), dans un pays qui n'est plus que l'ombre de son rêve. Les trois hommes vont être attirés par Roslyn, mais elle est séduite par la figure paternelle et rassurante incarnée par Gay. Le petit groupe fait route dans le désert du Nevada pour capturer des chevaux sauvages et tenter de préserver un mode de vie qui leur est propre. Comme nous sommes chez John Huston, cet idéal se heurte au rude principe de réalité et le rêve se dissipe en illusion ironique. Reste, comme le réalisateur l'avait défini, le seul plaisir de l'aventure dont on ne retire que la satisfaction d'en être sorti vivant.

Au tournant des années soixante, pour Hollywood comme pour les États-Unis, The misfits est un film emblématique, entre tradition et modernité. Un film de stars avec Clark Gable, Marilyn Monroe et Montgomery Clift, une production de prestige signée d'un réalisateur oscarisé, avec la photographie de Russel Metty qui vient lui aussi d'être honoré pour son travail sur le Spartacus de Stanley Kubrick. A côté de cela, la musique est signée d'Alex North, collaborateur d'Elia Kazan, qui incarne un nouveau style de bande originale et qui vient lui aussi de travailler sur Spartacus. Surtout, Arthur Miller incarne depuis une décennie une nouvelle façon d'aborder le théâtre. En situant son récit dans un contexte contemporain, il donne à Huston une riche matière pour dresser un portait de l'époque et de ses valeurs, une méditation sur le temps qui passe et la fragilité des mythes qui s'évaporent comme la poussière d'or à la fin de Treasure of the sierra Madre (Le trésor de la sierra Madre – 1948).

Sa prestigieuse distribution permet à Huston de faire vivre ces thèmes sur le corps et le visage de ses acteurs donnant à son film un étrange ton funèbre. Clark Gable, le roi de Hollywood, est ici au terme de d'une carrière unique, vieilli mais toujours digne, la moustache grisonnante mais toujours élégante. Il est l'homme au bout de la piste. Monroe et Clift sont deux icônes de la génération suivante, celle nourrie aux techniques de l'Actor Studio. Mais ils sont tous deux des comédiens écartelés entre leurs aspirations et les contraintes d'un système qui tend à imposer une image d’eux superficielle. Deux personnalités compliquées en proie à de redoutables démons. Miller a écrit le rôle de Roslyn pour Monroe, du sur mesure pour la femme et l’actrice dont il connaît les tourments. Huston utilise de même ce que chacun connaît de Gable et de Clift pour nourrir les personnages de Gay et de Perce. Il tempère son trio d'exception par deux formidables seconds rôles qui apportent l'humour et l'ironie typiques du réalisateur. Eli Wallach alors débutant incarne le camionneur Guido, et Thelma Ritter, inoubliable infirmière de James Stewart dans Rear Window (Fenêtre sur cour – 1954) d'Alfred Hitchcock, est l'amie de Roslyn. Ces choix de distribution donnent à The misfits une dimension particulière, parfois mal interprétée, où la fiction et le réel s'interpénètrent, ou la légende supplante la réalité.

The misfits est un film unique, à l'émotion suspendue sur le fil, souvent passionnant, parfois pour des raisons qui dépassent l’œuvre elle-même. Se greffent à cette fresque des héros déchus des motifs chers à Huston, le goût de l'action physique, le plaisir de l'alcool, la beauté sauvage de la nature régulièrement violée par la cupidité et la bêtise humaine, la lucidité des femmes qui tentent par leur douceur de tempérer la folie un peu bornée des hommes courant après leurs chimères.

Photographie : United Artists /MGM

22:09 Publié dans Cinéma, Festival | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma sans frontières, john huston | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

24/12/2017

Leia dans le réduit

Dans le sillage de l'affaire Weinstein, il y a eu, entre beaucoup trop d'autres choses, une chronique de Daniel Schneidermann dans Libération alignant Pedro Almodovar, A bout de souffle (1959), James Bond, Han Solo et Indiana Jones en tant que représentants de la « culture du viol », et le cinéma coupable de nous avoir mal éduqué. Schneidermann nous enjoint de revisiter nos classiques et fait référence à un article de David Wong que l'on peut lire ici, un article assez long et précis, mais dont la précision masque de jolies lacunes et certains raccourcis qui le rendent pour moi irrecevable. Plonger là-dedans me suis-je dis m'aidera peut être à y voir un peu plus clair entre ce que j'ai vu, ce que j'ai appris et ce que je lis un peu partout aujourd'hui. Tant qu'à revisiter mes classiques, autant aller au fond des choses sans commencer de culpabiliser par principe. L'article de David Wong me semble celui d'un ancien fumeur prosélyte où d'un résistant de la 25ème heure. Il a eu la révélation que le héros de ses six ans s'est conduit comme un salaud, tout le monde doit le savoir et surtout partager sa révélation. J'aimerais le rassurer, lui dire que saisi par une légitime préoccupation, il a peut être réagit de manière excessive, qu'il s'est peut être emballé et qu'il aurait pu garder son sang froid. Que le héros de ses six ans est peut être bien toujours digne de son admiration.

Commençons donc par Han Solo, l'un des personnages principaux de la saga de Star Wars incarné par Harrison Ford. Dans The empire strike back (L'empire contre-attaque – 1980) signé par Irvin Kershner, Wong met en cause une scène où le contrebandier et la princesse Leia, jouée par Carrie Fisher, sont bloqués dans leur vaisseau spatial, planqués dans une caverne après avoir échappé aux troupes de l'empire. Là, Solo coincerait la princesse dans un réduit et l'embrasserait de force pour la rendre amoureuse. Inacceptable pour monsieur Wong. Il se trouve que cette scène est l'une de mes préférée de toute la saga. C'est aussi, quand j'ai découvert le film vers 15 ans, l'une de celles qui me l'ont fait aimer pour ses qualités d'intensité dramatique, d'humour et de finesse d'écriture, pour des connivences secrètes avec d'autres œuvres que j'aimais déjà, toutes choses dont les autres films du corpus manquent parfois de façon cruelle. Mais le mieux est déjà de la regarder.

Qu'est-ce que nous avons vu ? Il est vrai que Solo, qui arrive près de Leia pour l'aider (ils sont tombés une nouvelle fois en panne avec leur coucou), saisi l'occasion de ce moment de tranquillité pour l'amener sur le terrain sentimental (sexuel ?). Il est vrai que Leia n'est pas à l'aise, qu'elle commence par rembarrer Solo avec rudesse et qu'on la voit lutter pour ne pas s'engager dans ce registre. Mais pourquoi ? Il est vrai que la mise en scène de Kershner resserre le cadre petit à petit pour s'attacher aux visages et aux moindres variations d'expression. Mais est-ce qu'il orchestre la montée en puissance d'une angoisse, celle d'une femme agressée, forcée à se plier à l'exigence d'un homme, ou plutôt ce que j'appelle le suspense sentimental, ce moment où l'amour entre deux personnages se concrétise ? La lumière de Peter Suschitzky doit elle être perçue comme inquiétante où comme l'expression d'une intimité qui se noue ? Il me semble que David Wong commet plusieurs erreurs dans sa manière de voir la scène. La première est d'isoler cet extrait de son contexte. Non, Leia ne tombe pas amoureuse de Han après cette scène. Ils le sont bien avant, dès le film précédent. L'un des moteurs de cette première trilogie, de ce film-ci en particulier, est le triangle amoureux Luke-Leia-Han, avant que l'on apprenne que les deux premiers sont frère et sœur. Avant ce premier baiser, il y a eu de nombreux échanges de regards révélateurs des sentiments naissants entre la princesse et le mercenaire. La scène du réduit est un aboutissement à ce stade du récit. Jusqu'ici le couple était trop occupé par l'action et d'incessantes chamailleries qui sont un ressort classique de la comédie. Au premier moment de calme, l'une comme l'autre ne peuvent que tomber les masques. Et Wong n'est pas très attentif. A la fin du plan, Leia ne recule plus, elle le pourrait (le dernier plan nous révèle l'espace réel), elle n'est pas plaquée contre la paroi mais surtout elle répond au baiser. Il y a d'ailleurs un faux raccord révélateur, dans le plan large, elle a sa main autour de la nuque de Han pour le serrer. Ce n'est ni un baiser forcé ni un baiser volé, mais bien un baiser consentit et partagé. Pour bien comprendre la différence, il suffit de comparer avec la scène de Blade Runner (1982) de Ridley Scott que Wong montre également et qui, pour le coup, témoigne d'une certaine violence et est plus pertinente pour sa démonstration.

La seconde erreur de David Wong est de ne pas tenir compte des personnages, de ce qu'ils sont au fond et de leur parcours dans le récit. Qui est Leia Organa ? Une princesse, une aristocrate, certes, mais aussi une femme politique, une sénatrice, une femme de conviction qui dirige la rébellion et une meneuse d'hommes, de femmes, et de tout un tas de créatures exotiques. Dans tous les films, elle est en charge et on la voit souvent au centre d'un groupe de pilotes en train de leur donner des ordres. Cette autorité est peut être la clef du succès de ce personnage. Je note que ses costumes sont toujours fonctionnels, officiels, souvent militaires, et que la seule exception, sa seule tenue "sexy", c'est quand elle est réduite en esclavage par Jabba The Hutt, et elle n'apprécie pas. Il me semble des plus hardi d'imaginer que cette femme de pouvoir et d'action, qui a survécu à sa détention par Tarkan et Vador, puisse avoir peur d'un simple aventurier, même entreprenant. Du coup, elle traite au départ Solo comme les autres. « Vous ferez ce que je dirais » lui balance-t-elle face à l'improvisation de l'évasion de l'étoile noire. Mais elle apprécie son courage et le défend auprès de Luke déçu par le manque de conviction de son nouvel ami. Après la victoire du premier film rendue possible par le revirement de Han, la princesse voit naître en elle un sentiment amoureux, mais en femme pratique, elle n'a pas le temps pour cela et le nome officier. Du coup, si Leia n'est pas à l'aise dans le réduit, il est logique de penser que c'est parce qu'elle pense qu'ils ont d'autres chats à fouetter que de flirter mais au fond elle est tentée de lâcher prise. Vieux dilemme entre raison et sentiments et cette problématique du choix est la clef de voûte de tout le film pour tous les personnages. Toute la saga propose autant de variations sur ce motif et les deux derniers opus avec nos héros ayant pris trente ans d'âge, affineront cette relation qui s'achève par un échec mélancolique sans remettre en cause l'attachement profond qui les uni. Il est aussi possible de lire leur couple au prisme de la lutte des classes. Leia est une aristocrate riche et une cheffe, icône de la République. Han est un mercenaire individualiste sans feu ni lieu. Leur échange autour du mot « scoundrel »(vaurien, crapule) montre bien que la gêne de Leia vient en partie d'éprouver des sentiments envers un homme éloigné de son monde. Là encore c'est un ressort classique et qui fonctionne dans les deux sens. Ici il est d'autant plus intéressant que l'évolution est partagée.

Venons en donc à ce héros de notre adolescence. Qui est Han Solo ? Contrebandier, petit truand, vantard, arrogant, égoïste, vénal, on ne peut pas dire que le premier film en fasse un modèle. Dans la scène de la Cantina du premier film, Solo tue de sang froid dans le plus pur style western un homme de main de Jabba, Greedo, venu le menacer. On sait que George Lucas, traumatisé par ce geste bien peu orthodoxe pour celui qui est vite devenu une idole des cours de récréation, n'a cessé de tripatouiller la scène pour que Han ne tire pas le premier, tordant le bras de son film pour l'aseptiser. A tous ceux et toutes celles qui aujourd'hui nous jurent la main sur le cœur que les attaques sur le cinéma n'ont rien à voir avec de la censure, les manipulations embarrassées du créateur de Star wars sur cette scène sont une réponse qui me fait froid dans le dos. Va-t-il falloir refaire les dialogues de la scène du réduit pour éviter de traumatiser les David Wong ? Il n'y a pas meilleure censure que l'auto-censure exercée sous l'emprise d'une atmosphère d'ordre moral. Il est bon de se souvenir que le code Hays, au début des années trente, a été mis en place par les studios eux-mêmes à la suite de plusieurs scandales, émasculant le cinéma américain pour trois décennies. Mais revenons à Solo. S'il est un héros, éventuellement un modèle, ce n'est pas pour ce qu'il est au départ mais pour ce qu'il est devenu. Pour son parcours dans le récit qui est dû en grande partie à ses sentiments envers Leia. Cela, c'est pour l'évolution partagée. Leia accepte d'être amoureuse d'un vaurien, Han accepte d'être amoureux d'une femme de pouvoir. C'est lui qui renonce à son mode de vie. Nous le verrons ainsi au fil des films devenir plus responsable, plus délicat et prévenant, au risque d'affadir un peu le personnage. La dernière trilogie nous apprendra qu'il n'a pourtant pas pu complètement rentrer dans le rang et a fini par revenir à son existence errante et libre mais minée par d'autres tragédies. Il est intéressant de noter aussi que, dans les deux premiers films, Solo est construit en opposition à l'autre héros de la saga, Luke Skywalker, naïf idéaliste et modèle plus classique de pur chevalier à la Perceval qui n'a rien d'un « scoundrel ». Et parlant de consentement, il est piquant de rappeler que Leia, avant d'apprendre leur lien de parenté, l'embrasse trois fois sans jamais lui demander son avis.

Un autre élément omis par David Wong, mais il ne le savait peut être pas, c'est que The empire strike back a été en partie écrit par une femme. Leigh Brackett signe là son dernier scénario qui constitue la première mouture du récit, et qui sera repris par Lawrence Kasdan à la mort de l'écrivaine. Là où cela devient passionnant c'est que Brackett est auteure de romans de science-fiction, créatrice du personnage de Eric John Stark, et surtout scénariste de Howard Hawks sur, tenez-vous bien, The big sleep (Le grand sommeil – 1946), Rio Bravo (1959), Hatari ! (1962), El Dorado (1966) et Rio Lobo (1970). Or The empire strike back porte indéniablement sa marque, en particulier cette manière développée avec Hawks de traiter des rapports homme-femme. C'est une façon inimitable de faire monter le suspense sentimental, d'établir un équilibre dans les relations, et de jouer sur le contraste entre ce qui est dit et ce qui est montré. Une façon pour Hawks de déjouer la censure mais aussi de renouveler les joutes amoureuses en retournant les stéréotypes. Le scénario de Brackett peut être lu ici. Il y a certains changements notables avec le film terminé, à commencer par le fait que Vador n'est pas encore le père de Luke et que Solo n'est pas congelé. Mais les bases de la relation entre Solo et Leia sont bien présentes et surtout son esprit s’inspire de celle entre le shérif John T. Chance et la joueuse Feather dans Rio Bravo. Il y a ce mélange de chamailleries et de sensualité, ce piquant des dialogues, cette dynamique d'un amour contrarié par les événements et, de façon inversée ce rapport de classes qui freine les attirances mutuelles. Cette fois, c'est l'homme qui détient le pouvoir, le statut social (même patriarcal si l'on veut), qui est pris par son sens du devoir et est troublé de ses sentiments envers une femme sexuellement agressive (elle le drague ouvertement), la veuve d'un joueur qu'il considère comme une femme légère. Et c'est la femme qui possède l'expérience, l'assurance physique, c'est elle l'aventurière à la vie libre qui, dans une scène délicieuse, force la main (façon de parler) du grand gaillard un peu gauche. Feather embrasse Chance sans lui demander son avis, histoire de le tester, et je note que Wayne ne répond pas au baiser de Dickinson, comme paralysé. Sans doute qu'il hésite encore. A moins qu'il ait aimé donner son consentement avant ? Ça s'arrange assez vite. A un moment Chance dit « Si je n'avais pas tous ces ennuis... », une réplique que l'on retrouve quasi à l'identique de la bouche de Leia dans le script de Brackett. Si j'ai tant aimé The empire strike back, c'est en grande partie pour tout ce que j'ai retrouvé dedans des films de Hawks écris par Brackett.

Je suis une gentille vaurienne (©Warner Bros)

Cette façon d'isoler un fragment dans une vaste tapisserie amène David Wong a un total contresens quand il cite Indiana Jones et que reprennent mécaniquement ses lecteurs. Le plan du second volet où Indiana attrape Willie au fouet arrive trente secondes avant le générique de fin. Ce n'est donc pas ce geste qui la rend amoureuse, tout est consommé bien avant. Cette scène finale est par ailleurs traitée sur le mode de la parodie, avec l'éléphant arroseur et la horde d'enfants, tout juste si les deux acteurs ne saluent pas le public. Je veux bien que l'on discute de la finesse du gag, mais il s'agit bien d'un trait d'humour. Bien avant dans le film, il y a une scène à l'esprit très hawksien encore où Jones et Willie se titillent, leurs ego exacerbés, chacun expliquant à l'autre combien il est sexuellement performant à coup de dialogues à double-sens. Mais l'aventure reprenant ses droits, Jones n'entre dans la chambre de Willie que pour chercher un passage secret, ignorant le consentement explicite donné par la jeune femme en pyjama de satin : « Je suis là ! ». C'est que Jones et les femmes, ce n'est pas une grande affaire. Steven Spielberg joue souvent sur la gaucherie du personnage face à ses partenaires, à un petit ridicule entre ce qu'il s'imagine être et ce qui se passe en fait. Dans le premier film, on le voit harcelé par ses étudiantes qui le troublent pendant la classe, l'une d'elle ayant écrit «Love you » sur ses paupières. Son rapport avec Marion Ravenhood est plutôt un rapport de camaraderie dans l'action et c'est elle qui tente de prendre les choses en main dans l'un des rares moments calmes du film, Jones trouvant une façon ludique d'exprimer son consentement. Et juste après il s'endort. Rien d'un prédateur. Pour l'autre scène à conviction de David Wong, tirée du troisième volet, il faut lui rappeler que Elsa est une espionne nazie envoyée séduire le professeur après avoir embobiné son père afin de mettre la main sur le Graal. Jones dans cette scène n'est qu'un benêt manipulé. Ce qui ne l'empêche pas d'être un héros performant, c'est même ce qui le rend un peu humain.

Ne pas tenir compte de ce que sont les personnages et de leur cohérence interne est aussi regrettable qu'un peu malhonnête. Quelque soit ce personnage, ce qui est souvent passionnant dans un film, c'est cette tentative de compréhension d'expériences qui ne sont pas les nôtres et que, la plupart du temps, nous n'aurons jamais l'occasion de vivre (tant pis, souvent tant mieux). Dans un film, les phénomènes d'identification, délicats tant le cinéma est un art de la manipulation, nous amènent à être à la fois en empathie avec la victime comme avec le bourreau. Nous pouvons être à la fois Norman Bates et Marion Crane dans Psycho (Psychose – 1960) du maître en la matière Alfred Hitchcock. Nous pouvons approcher le tueur d'enfants du M (1931) de Fritz Lang. La distance du spectacle et la mise en scène nous permettent l'expérience. Selon le cas, selon le spectateur, ce n'est pas toujours possible. Mais il faut quand même être capable de faire la part des choses entre ce que l'on voit, ce que l'on ressent, et la vérité des personnages. Je prendrais comme exemple Jaime Lanister dans la série Game of trones que cite Daniel Schneidermann. Dans une scène qui a fait couler beaucoup d'encre, il viole sa sœur Cersei (dont il est l'amant), devant le cadavre de leur fils. La scène est choquante, il est « normal » d'être choqué. Mais quand bien même le scénario et la mise en scène de cette série sont assez roublards on ne peut pas la rejeter sans la remettre en perspective dans la vaste tapisserie du récit. Jaime a commencé par jeter du haut d'une tour un gamin de onze ans qui avait surpris ses ébats avec sa sœur, il a étranglé son cousin pour s'évader et tué en traître un gars plutôt sympathique. Ce type est un tueur sans scrupules et il le montrera à d'autres reprises. Ce qui est intéressant chez lui, c'est son parcours et la manière dont une part d'humanité va s'éveiller chez lui. Certes, cela a tendance à le rendre sympathique, mais il ne faut pas perdre de vue que le monde de Game of thrones est un monde de barbares sauvages où règne la loi du plus fort et que l'idée maîtresse de cette histoire, c'est que certaines consciences s'éveillent dans ce monde pour tenter de le rendre meilleur. Eddard Stark, le personnage décrit comme le plus noble de la série est montré pour sa première scène en train de décapiter un pauvre type innocent et apeuré. Cersei et son fils sont deux psychopathes sanguinaires. Voilà pour le contexte. Et dans ce contexte, l'acte révulsant de Jaime procède d'une certaine logique qui déstabilise le spectateur, mais c’est le sujet. Libre à chacun d’interpréter le sens qu'il faut donner à l'ensemble, mais il est vain d'en isoler un fragment.

Le cas James Bond pourrait être plus intéressant. Dans l'extrait choisi de Goldfinger (1964) signé Guy Hamilton, Bond agresse sexuellement Pussy Galore, c'est un fait. Et il l'oblige à changer de registre parce que leurs échanges simplement physiques (des prises de judo) ne lui ont pas permis de prendre l'avantage. Mais ce genre de scène pose des questions par rapport à l'idée de modèle et de vision des rapports humains dans le cadre de ce genre de films. Bond est violent avec les femmes et sexuellement agressif. Certes mais encore ? Il faut revenir une nouvelle fois au personnage, même si Bond n'en n'est pas vraiment un. « Bond est un sale type et un goujat, je crois que c'est un malade mental » disait de lui Terence Young qui dirigea trois fois Sean Connery dans le rôle. Qui est James Bond ? C'est un agent secret dont le matricule double zéro lui donne le droit de tuer « quand il veut, où il veut, qui il veut » disait un slogan publicitaire. C'est un tueur professionnel, et le meilleur dans son domaine. Donc il tue un tas de gens et il tue aussi des femmes sans discrimination. Et pour mener à bien ses missions, il menace, torture, manipule, et parfois viole. Bond est-il un modèle ? Pour ce qui est de conduire de belles voitures, de s'habiller avec l'élégance anglaise et boire des vodka martini, peut être. Au-delà, je ne crois pas. Son comportement avec les femmes n'est pas plus crédible que quand il saute d'un avion sans parachute ou marche sur des crocodiles. Qui a sérieusement envie de reproduire ça ? Bond n'est pas un personnage mais un défouloir, un concept transgressif comme un héros antique. Son comportement sexuel doit être vu de manière symbolique. Umberto Eco avait écrit à ce sujet dès les années soixante. Le méchant des films de James Bond est un être pervers, ce qui est signifié par une aberration physique, des mains artificielles du docteur No au visage fondu de Silva en passant par le troisième téton de Scaramanga. Il a subjugué la femme en l'entraînant dans la voie de la perversion. Via le rapport sexuel, Bond la fait changer de camp. Il la remet « dans le droit chemin », ce qui se solde souvent par la mort de la dame. Tout ceci n'est guère subtil, mais le succès de la chose vient des multiples variations sur le thème. Bond est un macho, mais nombre de films jouent sur la dénonciation de ce machisme. Dès Thunderball (Opération Tonnerre – 1966), un personnage féminin explique à Bond la théorie de Eco pour le renvoyer dans les cordes. Assez vite, Bond a eu à faire à des femmes qui l'attaquaient sur sa virilité agressive, puis à de véritables partenaires, qu'il l'ai voulu ou pas, et in fine au remplacement de la femme-secrétaire (Moneypenny) par la femme-chef, M jouée par Judy Dench qui possède en outre une dimension maternelle. Bond est un concept malléable qui épouse l'air du temps, avec des partenaires noirs à l'époque de la blaxploitation, soviétiques au moment de la perestroïka, asiatiques plus tard. Certains films ont joué sur la possibilité de ses sentiments comme On her majesty's secret service (Au service secret de sa majesté – 1969) de Peter Hunt où Bond, joué alors par George Lazenby, est amoureux et se marie avec une femme qui commence par le rembarrer. « Ça n'était jamais arrivé avec l'autre type » dira-t-il. Surtout Bond est lui-même régulièrement agressé sexuellement, symboliquement avec le laser de Goldfinger visant son entrejambe, et ouvertement avec les tripotages homosexuels de Silva ou le Chiffre, la torture sur la chaise par Elektra King, le summum étant atteint par la scène du sauna de Goldeneye (1995) où Bond est violé par Xena Oonatop, mercenaire soviétique sadique dont la spécialité est d'étouffer ses proies masculines entre ses cuisses. Dans le monde de pure fantaisie de Bond, le sexe est une arme comme une autre utilisée par les hommes comme par les femmes. Il est hardi de vouloir en tirer des leçon littérales pour la vie bien réelle. Il serait plus intéressant de se pencher sur ce que toute cette symbolique qui séduit tant de spectateurs des deux sexes nous dit de nos esprits modernes et troublés depuis les années soixante et leurs multiples évolutions.

Dans l'étau (allégorie). Photographie DR.

Je laisse à d'autres le soin de défendre Antonioni, Godard et ceux à venir. Sur le registre du cinéma populaire, je ne crois pas aux raccourcis, ni que l'on dégage du sens en remplaçant un cliché par un autre en restant à la surface des choses. Je ne nie pas, ni ne sous estime le fait qu'un film est le reflet de son époque et de ses créateurs. Je sais que ces créateurs sont très majoritairement des hommes. Mais pour en revenir à Leia dans le réduit du Faucon Millénaire, outre les différents intervenants qui ont créé cette petite scène, il y a une spectatrice ou un spectateur qui s'est isolé du monde dans une salle obscure, et qui lit la scène avec sa sensibilité, sa culture, son vécu, ses aspirations et ses rêves. Vouloir lui imposer une lecture de ce qu'il ou elle est en train de voir, c'est le prendre, c'est la prendre pour une imbécile. Ça, c'est vraiment irrecevable.

18:00 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (9) | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

16/10/2017

Saignant

La nourriture est très présente au cinéma, parfois des plus dramatique, mais pas toujours appétissante d'un point de vue gastronomique. Dans la longue histoire des plats montrés à l'écran, il n'y a guère d'équivalents aux steaks que nous montre John Ford dans The man who shot Liberty Valance (L'homme qui tua Liberty Valance) en 1962. Nous sommes dans la cuisine du restaurant de Nora et Peter Ericson. C'est le coup de feu du samedi soir et toute la petite ville de Shinbone se presse pour dîner. Dans de vastes poêles de fer défilent des steaks rien moins qu'énormes. Je serais curieux d'avoir l'avis d'un boucher professionnel, mais pour celui que manie Nora avec dextérité, je dirais qu'à vue de nez nous ne sommes pas loin du kilo. C'est à dire que chez moi on mangerait à quatre avec un pareil morceau de bidoche. D'ailleurs les assiettes en porcelaine blanche tiennent plutôt du plat. Là, il s'agit de nourrir les rudes hommes de l'Ouest, de ceux qui sont sur un territoire, pas encore un état, problématique qui sera l'un des enjeux du film. Donc, ils mangent du costaud, du saignant, du bœuf sans doute élevé sur place. Des steaks épiques à la hauteur d'un monde en marche. Ce ne sont plus de simples steaks,mais toute une façon de vivre et, bon sang, que ce symbole semble savoureux. Pour peu on en sentirait le bon fumet. Et voilà que l'un de ces steaks va occuper le devant du plan, par là de la scène. C'est celui préparé pour Tom Doniphon, l'un des héros du film. Les Ericson soignent les quantités et la garniture, aidés par leur fille Hallie qui en pince pour Tom. Normal qu'elle le gâte. La tâche du service est dévolue à Ransom Stoddart, l'autre héros du film. Ransom « Ranse » possède la grâce un peu gauche de James Stewart, dégingandé dans un grand tablier blanc qui accentue le sentiment de voir un homme pas tout à fait à sa place. C'est que Ranse est avocat et que son arrivée dans l'Ouest ne s'est pas faite sous les meilleurs auspices. A quoi peut servir un avocat non violent dans l'Ouest ? Du coup Ranse ne mange pas les steaks, il les sert. Et il se presse parce que ça se mange chaud.

Entrée en salle de notre homme. Manque de chance, viennent de débarquer Liberty Valance, l'homme du titre, et ses deux acolytes. Valance, c'est le visage aux rondeurs inquiétantes de Lee Marvin. C'est le sale type de l'histoire, un tueur portant un costume tape à l’œil avec des boucles argentées et une espèce de fouet dont il a déjà fait goûter les lanières (de bœuf ?) à Ranse. Valance est au service des gros éleveurs du territoire. Des producteurs de bœuf. De ceux qui vivent des gros steaks. Ranse est courageux, il s’avance dans la salle. Valance est un salaud farceur, il fait un croc-en-jambe à Ranse qui s'étale et, avec lui, le steak. Dans le fond du restaurant, Doniphon déplie avec puissance le mètre quatre-vingt treize de John Wayne. Oui, Doniphon, c'est le Duke, et il est lui aussi un homme élevé aux steaks. D'ailleurs c'est aussi un éleveur, plus modeste donc en opposition aux gros. Donc l'ennemi de Valance. Nous frémissons. En voulant humilier Ranse, Valance a touché par ricochet Doniphon dans un fondamental, son repas. Comme Doniphon, nous avions déjà l'eau à la bouche et le parfum aux narines. C'est une frustration intolérable, un coitus interruptus inadmissible. Nous n'assisterons pas sur l'écran à ce repas de roi. Il y a pourtant pire, Valance en jetant le steak dans la poussière avec l'avocat, commet un double sacrilège. A la provocation involontaire de Doniphon se rajoute un geste offensant envers sa propre nature. Ce steak déchu, c'est ce qui le fait vivre, c'est l'emblème de ses employeurs, c'est une partie profonde de lui-même qu'il fait choir avec sa cible. C'est un peu comme s'il s'était tiré dans le pied en voulant sortir son revolver. Ce geste aussi stupide qu'inconscient signe le destin du personnage.

L'affrontement est inévitable dans la grande tradition des gunfights de l'Ouest. Nous ne doutons pas que, bien plus que l'honneur de cet avocat qu'il a déjà secouru et qui tourne un peu trop à son goût autour de sa promise, Doniphon va laver dans le sang l'affront fait au symbole culinaire de la Frontière. Pourtant, les choses ne vont pas se passer comme prévu. Ranse va avoir un geste inouï. La voix tremblante de colère, ce tremblement génial de la voix de James Stewart quand il est prêt à rappeler les valeurs des pères fondateurs aux brutes qui les ignorent, Ranse ramasse sans un regard le steak poussiéreux, le remet dans son assiette et le tout sur la table. « C'est ramassé ! », sous-entendu, « Bande de bouseux indignes de la grandeur de la nation américaine ». Ce geste est lourd de symbole, plus lourd que le kilo de bœuf. Il ramène le gros éleveur, le modeste éleveur, le sbire et tous leurs troupeaux à leur juste valeur. Pas grand chose. Nous sommes assez loin de l'épopée des vaches de Red river (La rivière rouge – 1948) de Howard Hawks. Ford a fait là un rare film politique de chambre (comme ont dit musique de). Ranse nous tient d'un geste un discours d'adulte responsable. L'avocat vient de nous faire voir d'un coup le dérisoire de nos histoire de cow-boys, leurs postures et leur violence. C'est l'un des grands thèmes du film, mais ce n'est pas ici le sujet. Plus tard, Ford nous montrera que ce dérisoire peut aussi être sacrément émouvant. Voire déchirant. C'est le fond du film mais c'est une autre histoire. En attendant Valance, qui est le véritable humilié de la scène, quitte piteusement le décor après avoir tenté une dernière pirouette (proposer d'acheter un steak frais) qui se heurte au roc Doniphon. Celui-ci a encore assez de prestance et d'intelligence pour arborer le sourire magique de Wayne et passer à autre chose Pas question qu'il mange un steak qui a perdu toute dimension mythologique. Ce steak qui nous a fait rêver sort lui aussi de scène. Mais il nous aura fait fantasmer comme aucun autre steak avant, ni après lui ne l'aura fait. Et c'est ainsi que, une nouvelle fois, John Ford est grand.

Au centre, le steak déchu dans la main de l'homme de la Loi, de part et d'autre les hommes de l'Ouest. A gauche, le petit peuple craintif, à droite, le quatrième pouvoir en embuscade.

Photographie DR.

23:09 Publié dans Cinéma, Panthéon | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : john ford | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

29/08/2017

La grande illusion

La belle équipe (1936) un film de Julien Duvivier

Texte pour Les Fiches du Cinéma

Cela n'a pas du être facile à vivre pour Julien Duvivier de voir son film, La belle équipe tourné en 1936, devenir le symbole positif d'une époque, lui qui l'avait conçu avec le scénariste Charles Spaak comme un drame. Ce récit de cinq copains, cinq prolos de Paris, qui gagnent à la loterie une grosse somme et l'investissent dans la création d'une guinguette au bord de l'eau, là où il faut si bon se promener le dimanche, s'achevait après la dislocation progressive du groupe par le meurtre de Charlot par Jeannot, une femme fatale étant passée par là. La fin avait été tournée qui voyait Jeannot aux mains d'un gendarme débonnaire, effondré, répéter en boucle que « C'était pourtant une belle idée ». Une belle idée comme pouvaient l'être en 1936 les promesses d'un Front Populaire fraîchement élu. Une belle idée en forme d'espoir. Las, lors d'une première projection, les spectateurs portés par l'air du temps rejettent ce pessimisme cher à Duvivier. Le réalisateur se laisse convaincre de revoir sa copie. Il remonte sa dernière scène, tourne quelques plans de plus et l’amitié triomphe de la fourberie. Les deux amis réconciliés descendent ouvrir le bal des réjouissances. Longtemps, la fin heureuse s'est imposée, mais souvent, la fin tragique était mentionnée et je me souviens d'une diffusion télévisée où les deux options avaient été proposées au spectateur. Avec le temps, le choix de Duvivier a été respecté et c'est désormais le final heureux qui est proposée en bonus.

Il est d'usage de ne pas dévoiler la fin d'un film quand on est amené à en parler, à moins de prendre un tas de précautions. Tout en pouvant comprendre que l'on ménage les surprises destinées au spectateur, c'est un usage auquel je n'aime guère me plier. Dans le mouvement d'un film, la fin est très souvent capitale pour saisir les enjeux de l’œuvre. Elle lui donne sa justification et son sens profond. Les pudeurs mal placées ne peuvent qu'amputer la portée de la réflexion. Et puis chacun devrait savoir qu'il vaut mieux voir un film avant de lire quelque chose à son sujet. Au spectateur de prendre ses responsabilités et de ne pas succomber à une curiosité trop mal placée. Ceci posé, c'est un curieux cas que celui de La belle équipe puisque l'histoire de sa double fin est un élément clef de sa postérité. Bien avant les nouvelles technologies, il était possible au spectateur de faire un choix essentiel et, selon son humeur, de faire son propre film. A le revoir aujourd'hui, ce qui est fascinant, c'est de constater comment le montage donne le sens au film. Selon les versions, la longue scène finale varie assez peu. Le destin se manifeste par quelques instants qui font basculer la récit d'un côté où de l'autre, une lettre qui arrive à temps, un pistolet qui sort d'un coup, une colère qui explose où arrive à se maîtriser, un coup de sang où un éclair de réflexion. Comme dans la vie ou un film de Kieslovski sur le hasard. D'une certaine façon, optimiste ou pessimiste, les deux options se valent avec leur part de crédibilité et leur part de fabriqué. Tout dépend de ce que l'on aura ressenti du mouvement du film.

Ce que je trouve remarquable ici, c'est la tension existant entre le récit et son arrière-plan qui se superpose à celle entre le tempérament de Duvivier et l'air de son temps. Le scénario s'organise autour de ce rêve d'indépendance des cinq héros qui se brise sur le destin s'incarnant, comme dans les œuvres les plus fortes du réalisateur, par les personnages féminins. La misogynie de Duvier n'est pas une légende et le personnage de Gina, incarné par la sensuelle Viviane Romance, est une garce intégrale comme nous en reverrons dans Panique en 1946 (toujours incarnée par Viviane Romance) ou Voici le temps des assassins en 1956 où c'est Danièle Delorme qui s'y colle. Pire, le personnage de la douce Huguette joué par la toute gentille Micheline Cheirel est tout aussi responsable de la dislocation du groupe pour les sentiments qu'elle inspire malgré elle à Jacques alors qu'elle est fiancée (et sincèrement amoureuse) de Mario. Jacques sous la pression de son frère Jeannot s'exile pour le Canada. Et c'est elle qui, toujours sans le vouloir, permet à la police de remonter la trace du réfugié espagnol et entraîne la fuite précipitée du couple. Pour Duvivier, l'amour et l'amitié ne font pas bon ménage. Le récit est donc marqué par le poids du destin et l'impuissance de l'homme à enrayer sa mécanique. La belle équipe est en cela un film fondateur du réalisme poétique cher à Marcel Carné, contribuant à faire de Jean Gabin, qui joue Jeannot, l'acteur emblématique de cette veine. Mais ce récit marqué par la fatalité se déroule dans un contexte qui décrit une tout autre réalité. Nous sommes bien en 1936 dans un Paris populaire, vivant, gouailleur, volontaire et plein d'espoir. Sans ciller, Duvivier excelle à saisir cet air du temps, la vie de quartier, le quotidien des ouvriers, leurs espoirs et leurs craintes, l'atelier des fleuristes, les bistrots, l'Espagne qui va plonger dans la guerre civile avec le personnage de Mario, les bords de Seine le dimanche, les guinguettes, Gabin et la chanson Quand on s'promène au bord de l'eau écrite par Duvivier et Louis Poterat pour faire bonne mesure. Comme dans le Paris des Halles en décor de Voici le temps des assassins où celui de la place des fêtes dans Panique, Duvivier sait filmer le collectif et les moments de bonheur comme René Clair où Jean Renoir. Ici les scènes de l'immeuble où vivent nos héros ameutant leurs voisins pour fêter leur bonne fortune où celles de l'inauguration de la guinguette sont deux morceaux de bravoure où fourmillent personnages pittoresques habités par les formidables acteurs de seconds rôles de l'époque et notations fines, quasi documentaires. Il se dégage de ces scènes un élan qui percute la fatalité s'abattant sur les personnages principaux.

Pourtant Duvivier n'est pas plus Clair que Renoir. Là où Clair s'attaque à la valeur travail de façon radicale dans A nous la liberté dès 1931, Renoir, proche alors du Parti Communiste, réalise le film de propagande La vie est à nous et montre des ouvriers montant une coopérative dans Le crime de monsieur Lange, tous deux contemporains de La belle équipe. Rien de cela chez Duvivier qui utilise le deus ex-machina du billet de loterie gagnant (comme Clair dans Le million en 1930, mais d'une toute autre façon) pour forcer le destin de ses héros. Le projet de la guinguette n'est pas envisagé sous un angle politique ou social, ni comme l'expression d'un projet collectif qui aurait valeur exemplaire. C'est surtout une façon, pour les cinq amis, de se donner les moyens de vivre comme ils l'ont toujours fait, avec plus de liberté et de confort. Mais les implications de cette façon de faire n'intéressent pas le réalisateur. C'est dans cette approche personnelle que réside la part sombre de Duvivier. Attaché à l'individu, il montre que celui-ci recherche le groupe pour traverser les épreuves (la scène magistrale de la tempête où les amis se couchent sur les tuiles du toit pour les empêcher d'être emportées), mais qu'il ne peut empêcher le groupe d'être miné par les intérêts égoïstes, les siens y compris (Jeannot succombe après-tout aux charmes de Gina). Cet égoïsme n'est pas toujours à prendre négativement. Il exprime aussi une aspiration profonde chez l'individu. Pour Duvivier, le groupe s'oppose par nature à ces aspirations individuelles et au bonheur intime. Le drame naît quand ce tiraillement se fait irrésistible. Le groupe peut aller jusqu'à se retourner contre l'individu. Ce sont les braves gens de la place des Fêtes qui lynchent l'innocent monsieur Hire, le personnage joué par Michel Simon dans Panique. Au-delà de la surface débonnaire, le groupe est un danger mortel pour l'homme. C'est en plantant « le drapeau des travailleurs » que Tintin, le rigolo de l'équipe joué par l'immense Aimos, glisse du toit et se tue. Cet attachement à l'individu évite le piège du cynisme. Duvivier est aidé en cela par la qualité d'écriture des personnages qui sont portés par une superbe distribution. Outre ceux déjà cités, il y a Charles Vanel en Charlot, Charpin venu de chez Marcel Pagnol en gendarme, avec Maupi dans un petit rôle, Raymond Cordy magnifique ivrogne, le jeune Robert Lynnen en frère de Jeannot, ou Marcelle Géniat en touchante grand-mère, rare personnage féminin sympathique.La belle équipe comme tous les grands films de Julien Duvivier fonctionne sur cette tension entre l'attachement à l'humain et l'instinct misanthrope.

La mise en scène comme toujours est virtuose avec un travail de la caméra très riche. La photographie est signée de deux collaborateurs réguliers, Jules Krüger et Marc Fossard qui alternent avec bonheur ambiances de studio dans la veine du réalisme poétique et extérieurs vibrants de lumière à la façon d'un Renoir. Duvivier est très à l'aise quand il s'agit d'investir un vaste décor (l'immeuble, la guinguette), d’orchestrer le ballet d'une foule nombreuse, de faire monter la tension comme lors de la scène de l'orage ou dans un autre registre, de mettre en valeur la sensualité active du personnage de Gina. De longs mouvements souples permettent de privilégier les groupes et leurs déplacements dans leur environnement tandis que des travellings caressent les berges tranquilles de la Seine. Une coupe habile ou un délicat fondu enchaîné disent la douleur d'une séparation. Duvivier est d'une grande précision sans jamais étouffer son film. 80 ans après sa sortie, dégagé de son contexte immédiat, La belle équipe peut afficher sans arrière-pensée son sens d'origine, celui d'un drame populaire de très haute tenue et du portrait précis d'une époque où il pouvait faire bon se promener au bord de l'eau.

A lire sur Mon cinéma à moi (avec une rare photographie de tournage).

A lire sur DVDClassik.

A lire chez Strum

Photographies source The red list.

21:25 Publié dans Cinéma, Film | Lien permanent | Commentaires (10) | Tags : julien duvivier | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

11/07/2017

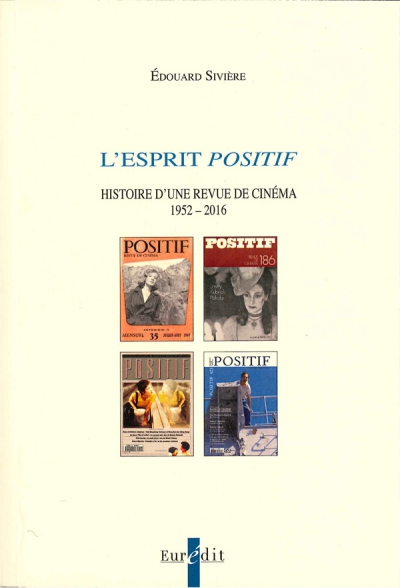

Globalement Positif

L'esprit Positif, histoire d'une revue de cinéma 1952-2016 (éditions Euredit) par Édouard Sivière.

Édouard Sivière est loin d'être un inconnu sur Inisfree. Créateur du blog Nightswimming puis de l’intermittent Nage nocturne, acharné promoteur de l'expérience collective Zoom arrière, c'est aussi un compagnon de rubrique sur Kinok puis Les Fiches du Cinéma. Il y a quelques années, il avait entamé une histoire parallèle des Cahiers du Cinéma et de Positif. Qu'il ait choisi de mettre son énergie et sa passion à écrire la longue aventure du second titre pour donner naissance à son premier livre est une excellente nouvelle.

L'histoire de la revue de cinéma Positif était à écrire, au-delà des anthologies et des textes commémoratifs justifiés par plus de soixante années d'existence. C'est désormais chose faite avec L'esprit Positif signé Édouard Sivière et publié aux éditions Euredit. C'est une histoire, presqu'une légende, qui débute à Lyon en 1952 avec sa création par Bernard Chardère. Une histoire pleine d'enthousiasme, de convictions affirmées avec force (l'érotisme, l'engagement à gauche), de difficultés économiques surmontées à force de ténacité et d'un modèle original (bénévolat des rédacteurs, indépendance économique), d'admirations fidèles (John Huston, Luis Bunuel, plus tard Joseph Losey, Stanley Kubrick ou Bertrand Tavernier), et de détestations solides (Jean-Luc Godard de manière exemplaire). Une histoire construite par des plumes fameuses, Ado Kyrou, Robert Benayoun qui fit beaucoup pour Jerry Lewis, Jean-Paul Török, Michel Ciment, Louis Seguin, Christian Viviani, suivis de beaucoup d'autres. C'est surtout une histoire qui se construit à travers la rivalité avec la grande sœur Les Cahiers du Cinéma, née un an avant. Cette opposition, parfois montée en épingle de façon artificielle, va se révéler fructueuse en structurant le débat critique pendant une trentaine d'années avant la relative normalisation des années quatre-vingt. Le débat, il n'y a que ça de vrai et l'on en ressent encore la nostalgie comme le besoin lors de récentes passes d'armes, alimentées à l'occasion par les éditoriaux de Michel Ciment, le directeur de la publication. C'est que la revue défend ses fondamentaux face aux évolutions des dernières décennies, de la crise de la presse et de la critique à l'explosion d'Internet, blogs puis réseaux sociaux, en passant par les pratiques de diffusion (DVD, streaming...). Positif a peaufiné une formule année après année, construit son panthéon toujours plus vaste d'auteurs et de centres d'intérêts (le cinéma d'animation, le cinéma classique), sans jamais se départir d'une certaine rigueur, certains pourront parler de rigidité, jusque dans une maquette au cordeau. La revue est devenue une institution vénérable avec les risques de momification que cela comporte, et malgré l'apport d'une nouvelle génération de rédacteurs.

C'est toute cette histoire avec toutes les questions qu'elle soulève que raconte Édouard Sivière en adoptant un point de vue original : celui d'un lecteur passionné et collectionneur patient des bientôt 700 numéros de la revue. Les textes, rien que les textes, le livre se base sur les milliers d'articles disponibles pour dire l'évolution des idées au sein de Positif et écrire son impressionnant parcours. Détaillé et précis, l'auteur cite de nombreux extraits qui donnent souvent envie de découvrir les textes complets. Il conserve surtout un bel équilibre entre son récit, ses analyses et les citations, avec surtout une dimension personnelle attachante, ce qui rend l'ensemble fluide et agréable à lire, ce qu'il n'était pas évident à obtenir avec la masse d'informations à faire passer. Les lecteurs (plus ou moins) fidèles de la revue pourront ainsi s'adonner au plaisir de la rétrospective et retrouver tel où tel texte marquant. Les autres découvriront la richesse d'un ensemble critique qui, avec ses fulgurances et ses errements, reste sans peu d'équivalent. Ils seront guidés dans leur lecture par le récit qui court en filigrane de sept décennies d'histoire du cinéma, du néo-réalisme à la Nouvelle Vague, du cinéma militant des années soixante au nouvel Hollywood, des difficiles années quatre-vingt à l'explosion du cinéma asiatique, en passant par le dada de l'auteur, le cinéma Roumain. Mais l'exercice ne saurait se limiter à la dimension historique, ni à la nostalgie, et si Édouard Sivière fait remonter le passé bouillonnant, c'est pour mieux se pencher sur le présent et réfléchir sur l'avenir. Le dernier chapitre consacré au bilan (provisoire?) de Positif est tout à la fois son ressentit de lecteur sur la position actuelle de la revue et les questions qui se posent, qui devraient se poser du moins, sur son évolution nécessaire. Faut-il secouer le canon patiemment construit ? Faut-il retrouver l'esprit de découverte, celui de contradiction ? Faut-il retrouver le droit de se tromper, de donner la parole à des voix plus discordantes, moins "dans la ligne" ? Que doit-être, que peut être, en 2017 une revue papier ? Vastes sujets...

Venu à Positif au milieu des années quatre-vingt dix, j'y suis resté fidèle jusqu'à ces dernières années où j'ai ressentit un éloignement du contenu par rapport à mes pratiques. Si je suis resté passionné par certains dossiers thématiques, je me suis largement détaché de leur approche de l'actualité. J'ai donc trouvé un écho intime dans les réflexion de l'auteur. Je ne doute pas que tous ceux qui partagent le goût de la critique de cinéma, d'où qu'elle provienne, se plongeront avec plaisir dans L'esprit Positif et les questions fondamentales qu'il pose.

A commander sur le site de l'éditeur.

11:40 Publié dans Cinéma, Livre | Lien permanent | Commentaires (6) | Tags : edouard sivière | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

06/06/2017

Cinéphilie et critique

Nous vivons dans une époque "orwellienne", où tout le monde voit les mêmes choses, en réponse aux stimulis des marchés (exemple : les séries TV). Et le temps que nous accordons à tel ou tel "événement", comme par exemple la gifle de Joey Starr chez Hanouna (dans l’émission « Touche pas à mon poste », NDLR), est révélateur de l'état de cette société. Le temps qu'elle accorde à cette chose insignifiante, elle ne l'accorde pas à d'autres choses plus intéressantes. Il devient plus important ou impératif de suivre en direct les milliers de tweets sur cette gifle que de voir un film de John Ford. Et cette superficialité de l'époque est absolument terrifiante.

Passionnant entretien avec Jean-Baptiste Thoret sur le blog Rétines où il se dit plein de choses qui me réjouissent même si elles ne sont pas réjouissantes.

Horizon critique (allégorie). Photographie source Forum Western Movies.

06:15 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : critique, jean-baptiste thoret | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

25/05/2017

La viaccia

La viaccia (Le mauvais chemin - 1961), un film de Mauro Bolognini.

En hommage à Claudia Cardinale honorée à Cannes cette année, et comme le film est passé dans une conversation hier à l'heure de l’apéro, voici un texte écrit pour Kinok, désormais inaccessible :

Claudia Cardinale et Jean-Paul Belmondo. Jeunes et beaux. Magnétiques et talentueux. En 1961, ils construisent tous deux leur mythe sous la caméra de Mauro Bolognini dans La Viaccia. Le réalisateur lui-même après La notte brava (Les garçons - 1959), Il bell'Antonio (Le bel Antonio – 1960) et La notte balorda (Ça s'est passé à Rome – 1960) clos sa collaboration avec Pier Paolo Pasolini et s'engage dans la voie du film à costume, de ces reconstitutions minutieuses dans la veine de Luchino Visconti qui le passionnent et l'inspirent. Claudia Cardinale a 22 ans, elle a été révélée par Un maledetto imbroglio (Meurtre à l'italienne - 1959) de Pietro Germi qui lui vaut un célèbre article de Pasolini, puis rencontre Visconti, Maselli et Valério Zurlini pour qui elle est La ragazza con la valigia (La fille à la valise) juste avant le film de Bolognini. Elle a déjà tourné pour ce dernier Il bell'Antonio, et travaillera encore avec celui dont elle dit : "Je considère Mauro Bolognini comme un très grand metteur en scène : un homme d'un rare professionnalisme, de goût et d'une grande culture. En outre, il est pour moi un ami sensible et sincère". Bianca dans La Viaccia restera l'un de ses rôles préférés. Jean-Paul Belmondo a 27 ans et n'a pas encore rencontré Philippe de Broca, mais 1960 est sa grande année. Il vient d'incarner le Michel Poiccard de Jean Luc Godard, symbole de la nouvelle vague, et l'Eric Stark de Claude Sautet. Il poursuivra son expérience italienne avec Vittorio De Sica et Alberto Lattuada. A eux deux (mais pas tout seuls), ils incarnent la jeunesse d'un cinéma qui bouscule les traditions établies, l'alliance de la France et de l'Italie, deux pays en pleine fièvre créatrice, deux pays en pleine évolution et dont le cinéma, un certain cinéma, tente de saisir à pleines mains quelque chose de son époque. C'est aussi, à travers les coproductions franco-italiennes l'idée d'un cinéma européen, pas vraiment théorisée mais qui avec le recul n'est pas basé sur le nivellement insipide du plus petit dénominateur commun, mais sur l'alliance de talents au service d'une œuvre. Quelque chose d'un âge d'or.

Le sens du détail

Mauro Bolognini avec ce film trouve sa voie dans une forme, celle du film en costume adapté de romans (ici "L'eredità" de Mario Pratesi), qui lui permet d'aborder de biais les problèmes de son temps tout en donnant libre court à son goût pour les belles choses. Après deux comédies de la fin des années 50, La Viaccia marque une étape capitale dans la collaboration de Bolognini avec le décorateur et costumier Piero Tosi. Le film se déroule dans une Florence 1900 scrupuleusement reconstituée, avec un partit pris original puisque au soleil toscan attendu est préféré une ambiance de pluie et de brouillard, de petits matins blêmes et de campagne froide, le tout magnifié par la superbe photographie en noir et blanc de Leonida Barboni, collaborateur régulier de Mario Monicelli et Pietro Germi que l'on retrouve ici dans le rôle du père d'Amerigo auquel il donne son autorité et son physique bourru. Barboni avait déjà éclairé le visage de la Cardinale pour son premier grand rôle, celui que lui avait donné Germi deux ans auparavant dans Un maledetto imbroglio. Ici, Belmondo fait le lien entre ses partenaires mais ils n'ont aucune scène ensemble.

Florence 1900, le film se déroule successivement dans une ferme de la proche campagne, dans un magasin de vin tenu par Ferdinando, oncle d'Amerigo, joué par Paul Frankeur, et dans le lunapar, le bordel, la maison close, ultime fantasme des hommes d'alors, où exerce Bianca. Les reconstitutions de la ferme et de la boutique sont riches de détails et sonnent juste, mais c'est avec la maison que Bolognini et Tosi s'en donnent à cœur joie. Robes à frou-frous, velours chatoyants, glaces et jeux de miroirs, la maison est un espace clos, plus ou moins choisi, chaud et velouté. Lieu de plaisir, il est refuge et prison, lieu de passion et de violence mais aussi capable de s'ouvrir à une joyeuse bande de fêtards pour une scène qui rappelle Von Sternberg ou Gremillon, lointainement. Dans ce travail de reconstitution où l'on sent le choix maniaque de chaque étoffe, de chaque objet, travail parfois contesté et taxé de maniérisme, travail qui parfois prend le risque d'étouffer l'émotion, on retrouve une constante des grands réalisateurs italiens comme Visconti évidemment mais aussi un Sergio Leone, un Vittorio Cottafavi ou un Dario Argento. Il s'agit de montrer, avec un plaisir ludique, les signes extérieurs d'une époque, d'une ville, d'un pays, et de faire du décor un personnage à part entière qui participe de l'action et dans lequel les acteurs seront plus justes car il s'appuieront pour leur jeu sur une accumulation de détails précis. La rigidité d'une veste, la texture d'un corsage, la rudesse d'une carriole, le froid d'un mur de ferme. Rien de gratuit là-dedans.

En route pour la gloire

Bolognini s'appuie donc sur ce travail et sur un scénario classique et tragique pour explorer une nouvelle fois, et ce ne sera pas la dernière, l'un de ses thèmes de prédilection : la difficulté pour la jeune génération à trouver sa place au sein d'une société corsetée (et sans frou-frous). C'était déjà tout le problème des garçons et des filles de La notte brava, rejetés aux lisières de la ville, comme celui du bel Antonio coincé entre son statut de mâle que sa famille veut lui voir assumer et sa passion pour la belle Barbara. La Viaccia du film, c'est le nom de la vieille propriété familiale, enjeu de luttes de chiens entre les frères (Germi et Frankeur) qui passent outre les dernières volontés de leur père. C'est aussi le mauvais chemin, celui que prend Amerigo, envoyé pour travailler chez son oncle et qui devient voleur comme dans une chanson de Brassens pour passer du temps avec la fille de mauvaise vie, Bianca. C'est encore le chemin que prend Bianca qui se vend et refuse de s'attacher de nouveau malgré son amour pour Amerigo. Mais c'est aussi le mauvais chemin qui est réservé aux jeunes amoureux par cette société de Florence 1900 dans laquelle il n'est pas bien difficile de lire en transparence celle de l'Italie des années 50/60, celle du miracle économique qui sacrifie une partie de sa jeunesse a culte de l'argent et de la réussite. Une société hypocrite où les dernières volontés des mourants ne sont pas respectées, où l'on manipule un agonisant pour emporter l'héritage, scène terrible de la mort de Ferdinando dont la compagne profite de son délire pour l'épouser avec la complicité d'un curé. Ah ! Les belles gens !

Bolognini organise sa mise en scène autour des mouvements maladroits d'Amérigo qui rêve d'autre chose mais d'un rêve trop vague. Il joue sur le physique particulier de Belmondo, un peu décalé au milieu de ces acteurs si italiens, de son côté boxeur pour faire croire à sa force, de son regard encore adolescent pour révéler ses faiblesses. Entre les terres de la Viaccia, les murs et l'escalier de la maison close, les étagères du magasin de l'oncle, Belmondo se tient légèrement voûté, en équilibre instable, incapable de prendre une direction franche. Il ne réagit que par à-coups, comme dans la jolie scène avec Bianca quand il la rattrape dans le couloir qui mène à sa chambre. « Et alors, qu'est-ce que tu crois avoir fait ? » lui jette-t'elle, lui coupant l'élan. C'est tout le drame de leur couple impossible saisi entre deux murs étroits.

Monté par le grand Nino Baragli (Pasolini, Leone, Corbucci, Fellini, etc.) comme nombre de films de Bolognini, La Viaccia mène à un rythme soutenu vers l'inéluctable. Sur les violons déchirés de Piero Piccioni, il ménage néanmoins quelques poses romantiques entre les amants enlacés dans la chambre de Bianca, précaire refuge. Mais le mauvais chemin est en forme de boucle et Amerigo n'aura pas la force de rompre ce cercle infernal. Pour Cardinale et Belmondo, c'est le début d'une voie royale.

Photographies : DR

A lire également chez Shangols

08:44 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : mauro bolognini | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

19/05/2017

Sur un air de charleston

Bluff, storia di truffe e di imbroglioni (Bluff - 1976), un film de Sergio Corbucci

Texte pour les Fiches du Cinéma

France, les années folles. Le plan d'évasion de Philip Bang aurait pu réussir s'il n'était tombé, au moment crucial, sur l'importune présence du jeune et fringuant Felix. Bagnard comme lui, Felix profite de l'occasion et du dispositif mis en place par Belle Duke, l'ex-maîtresse de Bang. Les hommes de main de la dame n'étant pas des lumières, ils prennent Felix pour Philip et le ramènent à Belle qui ne goûte guère la plaisanterie. C'est que le couple ne s'est pas séparé en bons termes et que l'évasion a été organisée pour la vengeance. Felix est ainsi sommé de faire évader pour de bon Philip, convaincu par des arguments frappants et les beaux yeux de Charlotte alias mademoiselle Bang. Résumer plus avant Bluff, sous titré Storia di truffe e di imbroglioni (histoires d'arnaques et d'arnaqueurs), que réalise Sergio Corbucci en 1976 pour Cecchi Gori, serait aussi compliqué qu'inutile. Les quatre héros sont en effet des escrocs patentés et passent leur temps à se jouer la comédie, à se raconter des histoires et à passer des alliances à géométrie variable selon les circonstances. Le scénario est signé par Massimo De Rita et Dino Maiuri, avec la main de Corbucci et de l'acteur américain Mickey Knox qui joue un rôle secondaire dans le film. L'idée de départ était de s’inspirer du succès américain The sting (L’arnaque) réalisé par George Roy Hill en 1974 avec le couple glamour Robert Redford et Paul Newman, en jouant sur l’humour et les faux semblants. Le récit est donc ludique, tarabiscoté et peu soucieux de rigueur logique. Mais ce n'est pas bien grave.

En 1976, Sergio Corbucci a terminé ses adieux au western qui a fait sa gloire. Il essaye depuis quelques années de transposer dans d'autres contextes ce qu'il a travaillé dans le genre et de combiner son goût de l'action à son attachement viscéral pour la comédie. De ce point de vue, Bluff est une nouvelle variation bien dans son style sur le couple masculin que tout oppose et qui se trouve plongé dans une suite d'aventures picaresques qui forgera leur amitié, avec explosions, poursuites, acrobaties, évasions et bagarres. Visuellement, si le film baigne dans une reconstitution fantasmée des années vingt (voitures, chapeaux cloches), nous retrouvons les motifs du train, du travestissement, des parties de poker et des empoignades viriles, tout droit sortis des westerns, de la trilogie mexicaine en particulier. Il est significatif que Franco Nero était le premier choix pour le personnage de Felix. Mais les deux hommes étaient brouillés depuis Vamos a matar, companeros ! (Companeros !) en 1970 et Corbucci retrouve un Adriano Celentano tout fringuant, plus emblématique d'un retour à la comédie italienne populaire. Il lui oppose Anthony Quinn, une pointure destinée à donner une envergure internationale à cette arnaque à l’italienne. Pour Corbucci et Cecchi Gori, il s’agit de tenter d’élargir l’audience. Le budget est confortable et permet de situer l’action dans la France des années vingt, reconstitution à l’appui et tournage sur la Côte d’Azur, y compris la principauté de Monaco avec son joli casino. Le yacht du producteur Rizzoli est mis à contribution, il y a de belles voitures et de beaux décors art déco. Le goût de Corbucci pour les grands espaces transparaît dans quelques plans larges tournées en pleine campagne, loin de la côte d'Azur. Le lien entre les différents extérieurs est d'ailleurs assez lâche, contribuant à situer Bluff dans une géographie (et une temporalité) imaginaire, un peu comme le western à l'italienne définissait son propre espace.

Sergio Corbucci entre ses vedettes sur le tournage de Bluff

(Photographie de Andrea Lorenzini)

La distribution est enrichie de la jeune française Corinne Clery, auréolée de son succès dans le Histoire d'O (1975) de Just Jaeckin mais qui reste ici plutôt pudique, et surtout de Capucine, autre actrice française qui a débuté avec Jean Cocteau et Jacques Becker avant de faire une belle carrière hollywoodienne devant les caméras de Henry Hathaway, Joseph L. Mankiewicz et Blake Edwards. Capucine incarne Belle Duke, un personnage féminin intéressant, dur, proche de celui joué par Françoise Fabian dans Gli specialisti (Le spécialiste - 1969), femme de pouvoir, de séduction et manipulatrice quand il le faut. L'actrice retrouvera Corbucci à deux reprises, le réalisateur prenant un plaisir visible à la filmer comme un écho du cinéma américain qu'il admire, procédé qu'il a souvent utilisé tout au long de sa carrière. Dans un autre registre, sans parler de l'esthétique, Bluff marque l'entrée dans le cinéma de Corbucci de Sal(vatore) Borg(h)ese, comparse idéal portant le plus souvent la moustache dans le rôle d'un sbire de Belle aussi bête que méchant. Un visage inoubliable pour un acteur qui a joué dans tout et vraiment n'importe quoi, mais dont chaque apparition est réjouissante.

Bluff est monté par Eugenio Alabiso, fidèle au poste, qui donne au film un rythme léger et vif comme un air de charleston, renforcé par la partition jazzy de Lelio Luttazzi. La photographie est signée de Marcello Gatti, un grand nom du cinéma italien, qui a collaboré avec Gillo Pontecorvo à plusieurs reprises, ou Roman Polanski, tout en signant la photographie de films de genre, leur apportant une allure supplémentaire. Sans être une œuvre majeure de Corbucci, Bluff est un spectacle enlevé qui atteint sans peine ses ambitions de divertissement de classe. C'est aussi une œuvre qui s'insère avec aisance dans la filmographie du réalisateur et porte sa marque. Avec sa décontraction rétro, Bluff reste assez atypique pour son époque dominée d'un côté par des comédies plus classiques signées Mario Monicelli, Steno ou Luciano Salce, où de l'autre par l’émergence de la sexy comédie qui s'enfonce très vite dans la vulgarité. Si l'objectif de se donner une ouverture à l’international n'est pas vraiment atteint, le film sera un succès en Italie où il sort le 15 avril 1976. La présence de Celentano est en grande partie déterminante et pour le public français qui connaît mal ce chanteur pop adoré des foules transalpines, c'est l'occasion de découvrir son talent exubérant. Une composition séduisante qui lui vaudra, le fait est assez rare pour être noté, le David di Donatello du meilleur acteur, ex-æquo avec Ugo Tognazzi.

A lire sur Culturopoing sous la plume de Vincent Roussel

A lire sur DVDClassik

Photographie Wikipedia.

08:23 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : sergio corbucci | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

29/03/2017

Originale et sans retouches

Superbe série d'un photographe inconnu, Claudia Cardinale sur un toit de Rome en 1959. DR.

21:15 Publié dans Cinéma, Curiosité, Festival | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : claudia cardinale | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

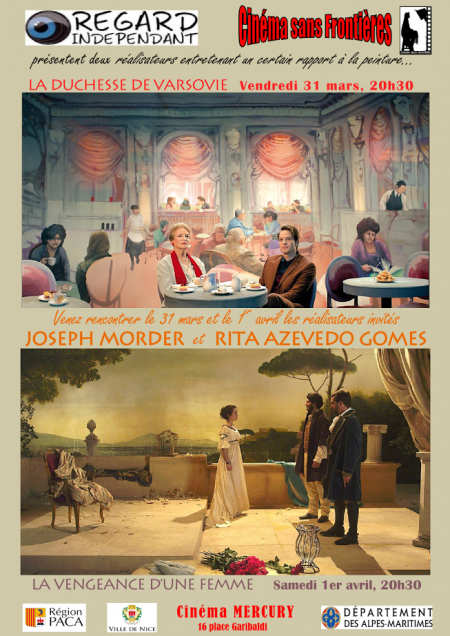

28/03/2017

La duchesse de Varsovie

La duchesse de Varsovie (2016), un film de Joseph Morder

Regards croisés Joseph Morder - Rita Azevedo Gomes

Cinéma Mercury à Nice les vendredi 31 mars et samedi 1er avril

C'est l'histoire d'un jeune peintre en devenir qui n'arrive pas à peindre.

C'est l'histoire d'une splendide vieille dame qui ne supporte pas qu'on l'appelle "duchesse".

C'est l'histoire d'un amour de jeunesse.

C'est l'histoire d'un secret de famille.

C'est aussi une histoire de Paris et du cinéma.

C'est le nouveau film de Joseph Morder, cinéaste, cinéphile, pape du super 8, juif tropical, auteur malicieux et audacieux de multiples courts-métrages, d'un immense journal filmé et de quelques longs métrages qui sont autant de météores sur les écrans trop sages. La duchesse de Varsovie s'ouvre sur les retrouvailles de Valentin avec sa grand-mère Nina. Ils vont passer vingt-quatre heures ensembles. Le jeune homme confie son mal être à cette confidente idéale tout en cherchant à percer le secret de cette vielle dame digne, perspicace et aimante. Ce secret, pour peu que l'on ait quelque sensibilité, on en a vite l'intuition. La Pologne, la guerre, le Yiddish oublié, une marque sur l'avant bras, Varsovie et le « camp de... camp de vacances » jeté à un chauffeur venu de Cracovie et trop curieux. Avec ce film, Joseph Morder aborde à sa manière délicate et frontale, la Shoah, l’expérience de la déportation et des camps et la transmission de cette mémoire.