21/01/2017

Margheriti, réalisateur explosif

Contronatura (1968) et Arcobaleno selvaggio (Nom de code : oies sauvages – 1984), deux films d'Antonio Margheriti

Texte pour Les Fiches du Cinéma

Rappelé à notre bon souvenir par la grâce d'une bonne réplique associée à une apparition dans Inglourious Basterds (2009) de Quentin Tarantino, Antonio Margheriti est un réalisateur italien, un romain de la génération des petits maîtres du cinéma populaire transalpin. Pour les amateurs, il est associé à de belles réussites dans l'horreur gothique, à commencer par Danza macabra (Danse macabre – 1964) repris des mains de Sergio Corbucci. En artisan dévoué à un système alors dans son âge d'or, Margheriti sous le pseudonyme d'Anthony M. Dawson, aura touché à tous les genres, du peplum à l'espionnage, du western au giallo, avant de passer au tournant des années quatre vingt aux démarquages fauchés des succès américains du moment. Bricoleur inventif, il a un goût particulier pour les maquettes et les explosions, dans ses films comme dans ceux des autres. C'est lui qui fait dérailler le train dans le spectaculaire final de Giù la testa (Il était une fois... La révolution – 1971) pour Sergio Leone. C'est aussi à lui que l'on doit une aimable série de films de science-fiction dans les années soixante, la quadrilogie Gamma Uno qui contient, toute série B qu'elle soit, le premier combat spatial de l'histoire du cinéma.

Son œuvre, modeste mais divertissante, parfois audacieuse, dynamique, reste en grande partie à découvrir. Les éditions Artus viennent de sortir deux pièces de choix avec Contronatura (1968) et Arcobaleno selvaggio (Nom de code : oies sauvages – 1984). Le premier est un film gothique de la plus belle eau inédit en France. Le second est une co-production avec l'Allemagne qui se situe dans la lignée des succès des films de guerre que tournaient à l'époque Sylvester Stallone ou Chuck Norris. Chacun de ses films représente un pôle de l’éclectique filmographie de Margheriti.

Contronatura entretient plusieurs liens avec le classique Danza macabra à commencer par la structure en flashbacks qui complique avec habileté une intrigue linéaire de vengeance. Ensuite Margheriti, qui signe également le scénario à partir de textes de l'écrivain Dino Buzzati, utilise le thème de l'homosexualité féminine, le comportement « contre-nature » du titre, qui est abordé ici comme dans le film précédent avec un mélange de fascination et de sensualité. Situé dans l'Angleterre du début des années vingt, le film met en scène cinq personnages de la bonne société qui, suite à un violent orage en pleine nuit provoquant la panne de leur voiture, se retrouvent les hôtes d'un curieux couple dans une vaste demeure plutôt sinistre. Du classique. Nos cinq personnages sont réunis à la fois par un secret venu du passé, une faute qu'ils portent plus où moins bien selon le cas, et par des appétits dont ils sont les esclaves. Argent, pouvoir et sexe en sont les maîtres mots. Et plus que de sexe, il faut parler de frustration. Pris entre leurs pulsions, leur statut social et les règles d'une société rigide, nos pitoyables héros sont déchirés par des mensonges et des interdits qui font leur malheur. Dans ce contexte, l'attirance de Vivian pour Elizabeth puis pour la jeune Margareth prend valeur de symbole et pour être « contre-nature », n'en est pas moins le sentiment le plus humain qui s'exprime ici. Las pour la pauvre Vivian, ces passions aux accents sincères ne sauraient s'exprimer sans douleur. Elles provoqueront le drame et causeront sa perte. D'une certaine façon, à l'opposé d'une morale de surface, son comportement hors des normes est le révélateur ironique de ceux de ses proches. Ce sont leurs diverses bassesses qui se révèlent « contre-nature », sans même l'excuse de la passion.

A partir de là, il est vite clair que le destin des cinq est scellé. Le hasard faisant trop bien les choses, le couple d'hôtes est directement lié à la faute originelle. Elle sera révélée à l'occasion d'une intense séance de spiritisme qui introduit les différents retours en arrière avant que ne s’abatte la vengeance des dieux et des hommes. Comme nous sommes chez Margheriti, elle prend la forme d'une étonnante catastrophe naturelle, aussi inattendue que radicale. Je vous en laisse la surprise. Très motivé par son récit, le réalisateur soigne sa mise en scène avec un découpage complexe et une recherche constante dans les angles, le fantastique gothique autorisant tous les excès. Il travaille le côté huis-clos en poussant plusieurs scènes clefs à leurs limites comme la séance de spiritisme où la séduction de Margareth par Vivian où Margheriti fait montre d'un érotisme aimable. L'atmosphère au gothique canonique de la demeure est parfaitement rendu par la photographie de Riccardo Pallotini qui renouvelle en couleurs les ambiances en noir et blanc de Danza macabra. La musique angoissante comme il faut de Carlo Savina parachève l'édifice. L’ensemble est de très belle tenue, plutôt classique avec quelques audaces éparses. Un peu âpre parfois. Le film souffre d'une distribution hétérogène qui, sans démériter, manque d'une pointure, d'une Barbara Steele ou d'un Christopher Lee pour s'en tenir aux autres réussites de Margheriti, qui apporterait un supplément de folie, de fascination, une densité aux personnages. Co-production italo-allemande, Contronatura réunit des acteurs des deux nationalités d'où se détachent Claudio Camaso en administrateur ambitieux, Luciano Pigozzi, acteur fétiche de Margheriti et de Mario Bava en Uriat, occupant la demeure avec sa mère, et Marianne Koch, qui fut la partenaire de Clint Eastwood dans Per un pugno di dollari (Pour une poignée de dollars – 1964) de Sergio Leone, dans le rôle de Vivian. Les autres acteurs principaux peinent à dégager leurs personnages de leurs aspects conventionnels. Venant un peu tard après la grande vague gothique, au moment où frémit le giallo au cadre plus moderne, Contronatura a été un échec et n'a pas connu les écrans français. C'est dommage car ce film est l'une des belles réussites de son auteur et c'est une chance de pouvoir enfin le découvrir dans une bien belle édition.

Arcobaleno selvaggio est en revanche bien de son temps. C'est un film de commando dont le titre lorgne sans vergogne sur le succès de The Wild Geeses (Les Oies sauvages – 1979) de Andrew V. McLaglen et les multiples variations façon Missing in Action (Portés disparus – 1984) de Joseph Zito qui fit la gloire de Chuck Norris. C'est la belle époque des mercenaires à forte dose de testostérone et à grosses mitraillettes. Les italiens exploitent le filon avec des méthodes des années soixante, mobilisant d'anciennes gloires pour des distributions improbables. Ici, vingt ans après Per qualche dollari in più (Et pour quelques dollars de plus - 1965) de Leone, c'est un nouvel affrontement entre Lee Van Cleef et Klaus Kinski qui nous est vendu. Mais les papys flingueurs sont quelque peu fatigués, Van Cleef surtout à certains moment fait un peu de peine car il a du mal à bouger comme le félin qu'il a été. Moins motivé, Margheriti n'a pas l'idée d'utiliser cette fatigue comme John Carpenter dans Escape From New-Yor} (New-York 1997) trois ans plus tôt. Ernest Borgnine complète la partie nostalgie, ombre de ce qu'il fût chez Sam Peckinpah ou chez... Carpenter. Du coup, le rôle principal est confié à Lewis Collins, acteur britannique venu de la télévision et qui se spécialisera dans ce genre de films. Et si Collins bouge comme il faut, il est bien terne pour un héros d'aventure. Côté féminin, un peu perdue, Mismy Farmer joue les utilités.

En 1984, Margheriti s'est déjà frotté aux missions impossibles de commandos avec Apocalypse domani et L'ultimo cacciatore (Héros d'apocalypse) en 1980, puis Fuga dall'arcipelago maledetto en 1982. Il trousse avec Michael Lester, sans doute un pseudonyme, une histoire de mission pas très claire commanditée par un policier de la DEA (les spécialistes de la drogue) contre un réseau du triangle d'or asiatique. Une petite équipe est réunie autour du vétéran China (Van Cleef) et du solide capitaine Wesley (Collins) et les voilà partis dans la jungle. Le film se suit sans surprise mais, à la décharge de Margheriti, sans ennui non plus si on aime ce genre. Il y a beaucoup d'action, ça pète de partout, les cascadeurs sautent dans tous les sens au milieu de nuages de poussière, bref on ne regrette pas sa soirée. Bien entendu le commando est trahi et, quelle surprise, c'est le personnage de Kinski qui a fait le coup. Mais soyons indulgent, la confrontation finale permet au réalisateur de se lâcher dans l'effet spécial avec une succession impressionnante d'explosions quasi abstraites. Ayant bénéficié d'un budget honorable, Margheriti se défoule et nous offre un film d'exploitation plutôt généreux. Il lui sera beaucoup pardonné pour ce geste, même s'il ne faut pas en abuser.

Arcobaleno selvaggio est typique de la dégénérescence du cinéma populaire italien. Par rapport à Contronatura, il lui manque la faculté d'invention, l'ambition de faire un peu plus que le mercenaire à la caméra, l'envie de surprendre, le goût de l'audace, d'un petit peu de cinéma.

Photographies : DR et Psychovision

A lire également sur Psychovision et sur Ecran bis

08:38 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : antonio margheriti | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

31/03/2015

Espions à l'italienne

Operazione Goldman (1966) d'Antonio Margheriti et Le spie vengono dal semifreddo (L'espion qui venait du surgelé - 1966) de Mario Bava.

Texte pour Les Fiches du Cinéma

Le succès dès 1962 des aventures de l'agent 007 au service secret de sa majesté va faire de l'espion le personnage emblématique du cinéma d'action des années soixante. Dans le sillage de résultats exponentiels, une frénésie de films de toutes nationalités déferle sur les écrans du monde, lâchant sur les écrans des agents aux multiples talents et aux matricules les plus divers. Harry Palmer, Matt Helm, OSS117, Coplan, 008, 077, Bob Fleming, notre homme Flint, Bulldog Drummond, le tigre qui se parfume à la dynamite, le Monocle... Les producteurs italiens, avec ce sens de l'à-propos qui fait leur charme alimentent le marché à coup de petites bandes, le plus souvent en coproduction avec la France, l’Espagne ou l'Allemagne. Si ce genre se laisse aller à la plus grande fantaisie, il s'en tient à quelques éléments clefs déclinés à l'infini ou plutôt jusqu'à la lassitude de spectateurs du samedi soir et des salles de quartier. Lieux exotiques, héros décontractés, jeunes filles accortes et court vêtues, bases secrètes, gadgets improbables, coupés sport rutilants, savants fous et maîtres du monde diaboliques, une bonne bagarre et un zeste d'érotisme. Servez frais.

C'est dans cette collection de cocktails que plongent les éditions Artus pour une nouvelle série « Eurospy ». Première salve avec deux titres signés en 1966 de maîtres du cinéma populaire, Operazione Goldman d'Antonio Margheriti et Le spie vengono dal semifreddo (L'espion qui venait du surgelé) de Mario Bava (Rattaché pourtant à la collection Ciné-fumetti).

Opération chéquier

Le film d'Antonio Margheriti respecte les codes du genre à la lettre jusque dans ses volontés de décalage. L'espion Harry Senneth nous est présenté comme un non violent dont l'arme de prédilection est un carnet de chèques avec crédit illimité auprès du trésor américain. Méthode douce sauf pour le contribuable. Nous le verrons pourtant distribuer force tatanes et manchettes aux sbires du vilain dans les couloirs de sa base secrète, forcément secrète, un peu à la façon de Bruce Lee quelques années plus tard, ce qui confirme le côté visionnaire de Margheriti. Dans le même esprit, le supérieur de Senneth est une femme, la belle capitaine Patricia Flanagan jouée par sexy Diana Loris. Mais reculant devant leur audace, Margheriti et ses scénaristes Alfonso Balcáza, Ernesto Gastaldi et José Antonio de la Loma, ne font presque rien de cette intéressante situation. Bien que présentée comme experte en karaté, elle ne fait rien de plus que la James Bond girl moyenne et se réfugie dans la poitrine virile de son subordonné. Elle disparaît même à la moitié du film pour ne revenir qu'à l'occasion de l'inévitable baiser final.

Le vilain de cette affaire se nomme Rehte. Brasseur de métier, il a une base sous Cap Kennedy, un laser, un superbe pupitre de commande qui sert le whisky avec glace, enlève des savants, et veut dominer le monde. La routine. Ses sbires sont innombrables et vêtus de noir façon Diabolik. Margheriti aime les effets spéciaux et les bricolages. Dans Operazione Goldman, il s'en donne à cœur joie avec les maquettes de la base de Rehte, sa chambre cryogénique où il congèle les savants enlevés, et un superbe raz de marée de lave qui dévastera tout ceci. Il mêle ces décors de studio à des stock-shots de la NASA, toujours à la limite de la parodie. Le film fonctionne bien, c'est à dire que l'on ne s'ennuie pas, que l'on sourit souvent et que l'on s'amuse sans arrière-pensée. Cela tient au rythme soutenu, porté par le montage de l'espagnol Juan Luis Oliver. Vif et précis, il ne donne jamais dans l'agitation et arrive à lier aussi bien que possible les éléments disparates composant le film. La partition très sixties, jazzy et enlevée signée par Riz Ortolani achève de lier la sauce. Côté distribution, tout le monde s'amuse beaucoup. Diana Loris et Wandisa Guida sont très agréables à regarder, Folco Lulli en Rehte pastiche sans retenue le Blofeld bondien, pianotant sur ses consoles avec conviction. Paco Sanz, l'inoubliable pasteur allumé de Se sei vivo spara (Tire encore si tu peux - 1967) est un impeccable professeur séquestré. Dans le rôle de Senneth, Anthony Eisley dont le titre de gloire est d'avoir tourné pour Samuel Fuller dans The Naked Kiss (1964) manque un peu de charisme, son détachement frôlant l'absence. Au final, nous tenons avec cette Opérazione Goldman un petit film très agréable qui est une bonne introduction au genre.

Franco, Ciccio et le grand Vincent

"Le film le plus terrible dans lequel j'ai joué. Tout ce qui pouvait aller de travers l'a fait » disait Vincent Price de Le spie vengono dal semifreddo signé la même année par Mario Bava en personne. Coproduction avec l'américaine AIP de Samuel Z. Arkoff et James H. Nicholson, producteurs de Roger Corman, ce film est l'étrange conjonction de la suite de Doctor Goldfoot and the Bikini Machine (1965) de Norman Taurog et d'un projet bien italien de parodie avec le duo Franco et Ciccio. Ce duo mérite quelques explications. Franco Franchi et Ciccio Ingrassia, le petit rond et grimacier associé au grand longiligne et imperturbable, ont formé un duo comique à usage exclusivement transalpin, incroyablement populaire chez eux, à peu près inconnus ailleurs. Leur humour, un burlesque très démonstratif, a quelque chose du duo américain Abbott et Costello. Comme « Il Principe » Totò, leurs films relèvent souvent de la parodie des succès du moment. Franco et Ciccio ont une bonne centaine de films à leur actif avec des titres comme Per un pugno nell'occhio (1965) ou I due figli dei Trinità (1972). Pourtant ils auront été dirigés par les plus grands, Luigi Comencini, Steno, Federico Fellini, les frères Taviani, Lucio Fulci ou Sergio Corbucci. Et ici par Mario Bava.

De ce projet bicéphale, il sortira deux versions. L'italienne mettant en valeur le duo comique, l'américaine capitalisant le succès de Vincent Price. La bonne idée des éditions Artus est de proposer les deux. Mais l'une comme l'autre ont les mêmes défauts. Peu inspiré Bava ne fait guère preuve de son talent, même s'il se débrouille pour placer un de ses plans fétiches derrière des plantes. Le docteur Goldfoot est cette fois l'inventeur de robots en forme de demoiselles court vêtues qui vont draguer les officiers de l'OTAN et exploser au premier baiser appuyé. Face à cette redoutable menace, Franco et Ciccio sont deux apprentis espions suivant leurs cours par correspondance, se révélant deux catastrophes quand il s'agit de passer à la pratique. Il sont néanmoins aidés par un espion authentique et américain joué par le juvénile chanteur Fabian, et sa fiancée jouée par la belle Laura Antonelli qui fait ici ses débuts. Franco et Ciccio dévorent littéralement la version italienne par leurs pitreries pas toujours supportables (j'avoue avoir du mal avec les grimaces hyperboliques de Franco qui va jusqu'à se déguiser en poulet), et seul Vincent Price en roue libre arrive à exister. Le spectateur indulgent pourra s'amuser de quelques gags, en particulier la parodie du Dr Folamour de Stanley Kubrick qui voit le duo assis sur une bombe atomique pour tenter de la désamorcer.

Mario Bava n'a visiblement le cœur à rien. Malgré le sujet, il n'y a aucun de ses fameux effets de lumière ni de ses jeux habiles sur les décors. L'empilement anarchique de scènes ne reculant devant aucun excès échoue à créer une folie pop comme dans le contemporain et collectif Casino Royale. A vrai dire, Bava n'est pas à l'aise avec la comédie comme il le prouvera encore avec Roy Colt e Winchester Jack (1970). La version américaine est remontée sans sa participation, et la musique de Lallo Gori remplacée par une partition de Les Baxter. Mario Bava détestait le film et comme il n'y a pas de justice, ce fut l'un de ses plus gros succès au box-office italien. A moins d'être un fan de Franco et Ciccio, on s'ennuie vite, et l'on regarde passer les jambes des jeunes femmes. Bava pourra se rattraper l'année suivante avec son superbe Diabolik. Pas tout à fait de l'espionnage, mais du grand cinéma.

En complément de ces deux éditions, Alain Petit pour le premier et Eric Peretti pour le second, apportent leurs éclairages érudits sur le genre et les coulisses des deux films.

15:45 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : antonio margheriti, mario bava | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

30/08/2014

Aventures dans l'espace (à l'italienne)

Il pianeta degli uomini spenti (La planète des hommes perdus – 1961) de Antonio Margheriti et Terrore nello spazio (La planète des vampires - 1965) de Bario Bava

Texte pour Les Fiches du Cinéma

Le cinéma de genre italien s'est le plus souvent basé sur les succès étrangers du moment. Exception notable : le peplum qu'ils ont inventé. La série de films de science-fiction initiée dans les années soixante semble plus motivée par l'air du temps, la course à l'espace entre américains et soviétiques, la bande-dessinée et le roman d'anticipation que par un succès en salles. 2001 était à réaliser. Ces films de série B aux moyens limités ont beaucoup vieillit, et pas seulement à cause de l'évolution des effets spéciaux. Le genre n'a pas vraiment donné d’œuvre majeure. Les découvrir aujourd'hui c'est comme feuilleter un ancien numéro de Sidéral trouvé dans un vide-grenier, amusant mais anecdotique. Reste parfois un travail de défricheur d'idées. L'imagination des scénaristes, l'inventivité des metteurs en scène, font que l'on trouvera les prémices de productions de plus d'ampleur, américaines et friquées. Aimable idée de la circulation des idées au sein de la vaste histoire du cinéma, qui n'est jamais cloisonnée. C'est un principe que l'on pourra vérifier dans la première salve de science fiction européenne proposée par les éditions Artus : Il pianeta degli uomini spenti (La planète des hommes perdus – 1961) signé Antonio Margheriti et Terrore nello spazio (La planète des vampires) que Mario Bava réalise en 1965.

Le météore de Margheriti

Bricoleur doué, Antonio Margheriti a touché à tout avec une prédilection pour les effets spéciaux. Il restera le réalisateur le plus prolifique du genre avec une demi-douzaine de titres entre son tout premier Space men en 1960 et les quatre films de la saga Gamma uno tous réalisés en 1966. Il pianeta degli uomini spenti date de 1961 et il possède le doux parfum de la science-fiction rétro avec des soucoupes volantes, des fusées effilées, des costumes rigolos et des panneaux plein de voyants rouges et verts qui font blip et blop, d'indicateurs à aiguille et de leviers chromés. Dans cet opus, il s'agit d'un corps céleste qui s’approche dangereusement de la Terre, abritant le redoutable ordinateur d'une race extraterrestre éteinte. A terre, l'équipe de l'excentrique professeur Benson a compris le danger et organise la riposte. La première scène, un peu fleur bleue avec un coupe au bord de l'océan, est assez jolie. On se croirait dans une comédie estivale avec Catherine Spaak. Puis le film entre dans une série de tunnels très, trop, dialogués où seul maintient éveillé le cabotinage de Claude Rains incarnant l’irascible Benson. Ce sera le dernier rôle principal de l'acteur de James Whale, Michael Curtiz et Alfred Hitchcock. Autour de lui, raides comme des gravures de mode, les autres acteurs ne peuvent donner vie à des personnages trop schématiques. L'amateur remarquera la présence du juvénile Giuliano Gemma et d'Umberto Orsini dans l'équipe de Benson et déplorera l'absence d'érotisme dégagé par les actrices. Le scénario a beau être l'ouvrage d'Ennio De Concini (sous pseudonyme russe!), il aligne les clichés comme à la parade.

La mise en scène de Margheriti, sans être indigne, illustre platement les longues joutes verbales et échoue à créer une tension. Pourtant cette fichue planète s'approche de plus en plus. Le réalisateur se réveille, un peu, dans le dernier quart du film, quand les forces terrestres envoient des fusées vers le corps céleste et que, l'une après l’autre, elles sont détruites par les soucoupes ennemies sur fond d'une amusante musique électronique rappelant celle de Louis et Bebe Barron pour Fordidden planet (Planète interdite - 1956). Les effets sont rudimentaires et les lasers semblent grattés à même la pellicule. Mais il faut reconnaître que nous assistons, à ma connaissance, à la première bataille spatiale de l'histoire du cinéma. Dans l'ultime partie qui se déroule sur la planète errante, Margheriti fait preuve de ses talents avec les décors en carton pâte et les maquettes. C'est beau comme les couvertures de la collection « Anticipation » du Fleuve Noir. Si je vous dis que la terre est sauvée à la fin, je ne pense pas que vous serez étonnés. Du même auteur, je serais curieux de découvrir I criminali della galassia qui a meilleure réputation.

L'enfer spatial de Bava

C'est le style de Mario Bava qui fait de {Terrore nello spazio (La planète des vampires) réalisé en 1965 le fleuron de cette production science-fictionnelle à l'italienne. Le style et l'habileté du scénario de Bava avec l'aide de Alberto Bevilacqua, Callisto Cosulich, Antonio Román et Rafael J. Salvia inspiré d'une nouvelle italienne et qui fonctionne sur une trame simple et forte, avec unité de temps et d'action, sans s'encombrer de psychologie ni de conflits artificiels. Pour le reste, les acteur sont tout aussi raides que chez Margheriti, engoncés dans des costumes de cuir spatial avec un col très haut, très esthétiques mais peu pratiques. Les personnages sont dessinés à gros traits et la direction d'acteurs réduite à sa plus simple expression. Bava aurait pu injecter un peu de l'humour bande-dessinée comme il le fera si bien avec Diabolik, mais s'en tient à un sérieux papal qui fonctionne bien pour ce qui est de la tension, mais fait ressortir les incohérences et les naïvetés de certaines scènes comme le pilotage des vaisseaux avec tous ces appareils amusants façon Star Trek.

Deux vaisseaux se posent sur la planète hostile Aura, attirés par un mystérieux signal. Là se terre une force non moins étrange qui possède les astronautes, les forçant à s’entre-tuer puis à revenir comme des zombies pour attaquer leurs camarades. Le film hybride avec bonheur la science-fiction avec l'horreur comme Bava l'avait déjà réussi pour le peplum avec Ercole al centro della Terra (Hercule contre les vampires) en 1961. Le réalisateur pallie un budget très réduit par son sens visuel et son expérience de directeur de la photographie, jouant de toutes ses gammes de couleurs pop, vives, rouges, verts et bleus, noyant la pauvreté sous les brumes et faisant preuve d'une ingéniosité étonnante. Dans les bonus de cette édition Artus, un documentaire passionnant explique les trucages du maestro à base de recyclage de morceaux de décors et de rochers, de jeux de miroirs et de polenta mise à buller pour simuler un champ de lave. Miracle, cela fonctionne et Bava crée un monde fascinant et inquiétant entre Buck Rodgers et Flash Gordon. Il conserve un point de vue distancié ce qui lui permet de fabriquer son suspense sur le champ et le hors champ tout en s'autorisant des échappées avec la caméra qui nous font découvrir ce que les survivants ignorent. L'angoisse est bien présente et du film se détachent quelques moments forts de pure mise en scène comme le réveil des cadavres sortant de leurs tombes et déchirant leurs linceuls transparents, la traversée d'un paysage tourmenté ou la fameuse scène de la visite d'un vaisseau alien échoué, peuplé de gigantesques squelettes. Ce dernier passage ramènera immédiatement au film de Ridley Scott qui avait bien d'autres moyens techniques et un scénariste, Dan O'Bannon qui avait de la mémoire.

Photographies : DR et Artus Films

14:16 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : mario bava, antonio margheriti | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

04/05/2014

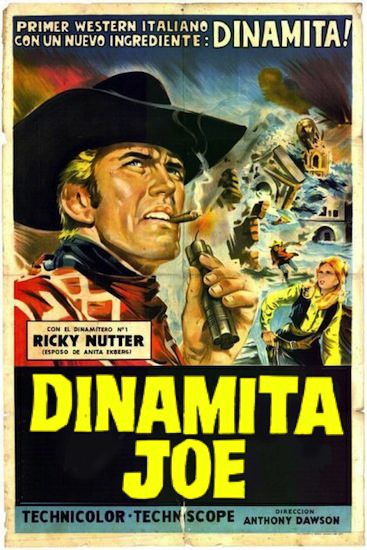

Dynamite Joe

Joe l'implacabile (Dynamite Joe). Un film de Antonio Margheriti (1967)

Texte pour Les fiches du Cinéma / Séquence all'dente

Je me demande souvent dans quelle mesure les promoteurs du western italien, producteurs, réalisateurs et scénaristes, étaient lecteurs des aventures de Lucky Luke, le cow-boy solitaire créé par Morris et René Goscinny (que leur nom soit loué pour les siècles à venir). E poi lo chiamarono il magnifico (1972) de Enzo Barboni est très inspiré de l'album Le pied tendre et Gli fumavano le colt... lo chiamavano Camposanto (Quand les colts fument , on l'appelle Cimetière – 1971) de Giuliano Carnimeo alias Anthony Ascott, est une belle adaptation de l'ambiance des aventures de l'homme qui tire plus vite que son ombre tout en reprenant quelques gags. Les exploits balistiques, puisque l'on en parle, des Ringo, Blondin, Sartana et Sabata sont du même ordre fantasmatique que ceux du héros de papier. On retrouve des similitudes stylistique, que ce soit dans les cadrages parfois baroques, les découpages de scènes qui dilatent le temps et multiplient les points de vue d'une action. Belge, Morris était un fervent admirateur du western américain comme l'étaient nombre des maîtres du western all'italiana, Leone et Corbucci en tête. Ils avaient grandit avec. Et puis passé un moment, peut être sous l'influence de la plume de Goscinny, la bande-dessinée a puisé à son tour dans le nouveau western européen avec le fameux Eliot Belt qui emprunte les traits de Lee Van Cleef dans l'hommage direct Le chasseur de primes publié en 1972. La boucle est bouclée.

Joe l'implacabile alias Dynamite Joe en français, plaisant western réalisé par Antonio Margheriti en 1967 est une pièce de choix pour nourrir cette réflexion. Des convois d'or sont régulièrement attaqués. Le gouvernement fait alors appel à un spécialiste pour résoudre le problème. La scène qui présente notre héros faisant irruption de façon explosive dans un aréopage de sénateurs est tout à fait dans l'esprit de la bande dessinée, tout comme le principe de la scène d'introduction, où Luke est chargé d'escorter le Grand Duc, terminer le fil qui chante ou guider une expédition vers les collines noires. Le scénario signé María del Carmen Martínez Román (spécialiste à qui l'on doit celui de l'exceptionnel Se sei vivo spara (Tire encore si tu peux – 1967) de Giulio Questi) enchaîne ensuite dans la décontraction la plus totale des péripéties humoristiques et mouvementées où Joe, toujours tiré à quatre épingles, se tire avec brio de toutes les situations à l'aide de son arme fétiche, la dynamite (d'où son surnom si vous voulez mon avis). C'est léger, bien fait (musique entraînante de Carlo Savina, photographie soignée de Manuel Merino collaborateur de Jess Franco), vite vu et facilement oublié mais procure indéniablement un plaisir instantané non négligeable. Il y a quelques jolies scènes comme cette attaque de fort défendu par Joe et une troupe de jolies filles de saloon. De ce point de vue, le film est assez sexy et la grande faiblesse de notre héros reste son attrait pour la gent féminine incarnées ici par les belles Halina Zalewska (vue dans quelques fleurons du cinéma populaire notamment aux côté de Barbara Steele dans du gothique) et Mercedes Castro (c'est son premier film).

Le climax du film est une scène d'inondation spectaculaire quoique incongrue dans ces contrées désertiques, cataclysme provoqué par Joe et sa... dynamite, oui. On y retrouve le goût du metteur en scène, Antonio Margheriti pour les effets spéciaux et en particulier les miniatures. On retrouve l'image étrangement décompressée en format large Techniscope, lors de la ruée des eaux, que l'on avait notée lors de l'explosion finale du train de Giù la testa (Il était une fois la révolution – 1971) de Sergio Leone dont Margheriti avait assuré les effets. C'est un aspect du travail de cinéma qui l'a toujours passionné. Avant Joe l'implacabile, Margheriti a réalisé quelques fleurons du fantastique gothique, de la science fiction et des films d'espionnage. De fait ce western est aussi très inspiré par le succès des James Bond (la mission, le rapport aux femmes, la diligence en or) et sa vedette est le hollandais Rick Van Nutter qui venait de tenir le rôle de Felix Leiter, le collègue de la CIA de Bond dans Thunderball (1965). Van Nutter a le sourire et la prestance qui collent au rôle, pas plus mais c'est suffisant. Margheriti fera deux westerns qui assureront sa renommée dans le genre : Joko invoca Dio... e muori (Avec Django, la mort est là – 1968), quelque peu surestimé, et E Dio disse a Caino (Et le vent apporta la violence – 1970), tous les deux dans des tonalités nettement plus sombres. Sous ses dehors plus légers, Joe le dynamiteur, à la croisée de Lucky Luke et de James Bond, vaut le coup d'œil.

Photographies DR

09:02 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : antonio margheriti | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

07/02/2014

Danse macabre

Semaine Barbara Steele

La production de Danza macabra (Danse macabre) en 1964 est assez mouvementée pour que je vous en livre les péripéties. Ce film est devenu l’un des titres emblématiques du gothique à l'italienne, asseyant la réputation de son réalisateur Antonio Margheriti comme spécialiste du genre. Pourtant, le film est à l’origine un projet de Sergio Corbucci qui devait le réaliser, ce qui décuple mon intérêt pour la chose. Dans un superbe château, Corbucci dirige une comédie avec le grand Totò, Il monaco di monza. Il suggère au producteur (à moins que ce ne soit le contraire) de profiter du vaste décor pour réaliser dans la foulée un film d’horreur, prenant modèle des pratiques de Roger Corman qui font le charme de la cuisine du cinéma de genre. Barbara Steele étant disponible une quinzaine de jours, le projet est lancé et Corbucci, qui vient de participer au script de Horror réalisé par Alberto Di Martino, embraye avec son frère Bruno et Giovanni Grimaldi sur une nouvelle histoire qui fait peur selon la mode du moment. Problème, il s’est engagé avec un nouveau film avec Totò et on ne bouscule pas le planning du « Principe ». Pas grave assure le producteur, que Corbucci commence et on lui trouvera un remplaçant pour finir. Au bout d’une semaine, Corbucci laisse la mise en scène à Antonio Margheriti qu’il a recommandé. Mais pour savoir qui a fait quoi, c'est assez compliqué. Corbucci revendique plus de la moitié du métrage final, alors que Margheriti ne lui concède qu'une journée de tournage, et encore ! J’aime le côté familial de toute cette histoire. Danza macabra fera donc la gloire de Margheriti et Corbucci ne reviendra jamais plus au film fantastique pour se consacrer au western et à la comédie, bien que l’on retrouve un goût certain pour le gothique dans son célèbre Django (1966), dans la présence récurrente de cimetières dans ses films, et dans la grande demeure où se situe le finale de Giallo napoletano en 1978. Margheriti, lui, est un artisan passionné, en particulier par les effets spéciaux. Il trouve sa voie avec ce film et enchaîne La vergine di Norimberga (La vierge de Nuremberg) avec la belle Rossana Podesta et Christopher Lee, puis I lunghi capelli della morte (La sorcière sanglante – 1965) de nouveau avec Barbara Steele, injectant également du gothique dans ses westerns, le surestimé Joko - Invoca Dio... e muori (Avec Django, la mort est là - 1968) et surtout E Dio disse a Caino (Et le vent apporta la violence - 1970) avec Klaus Kinski. Il reviendra à Danza macabra en 1971 pour un remake en couleurs et encore avec Kinski : Nella stretta morsa del ragno (Les fantômes de Hurlevent).

Après le tour des coulisses, revenons à l’œuvre. Danza macabra est un des fleurons du genre, d'une grande cohérence malgré les vicissitudes de sa conception. Le film s'ouvre sur une très jolie scène de taverne où le journaliste Alan Foster rencontre rien moins qu'Allan Edgar Poe. Leur discussion en bonne compagnie est une façon de se placer dans la filiation des Histoires extraordinaires comme de leurs adaptations à succès par Roger Corman. L'échange est aussi l'expression d'une poétique fantastique, d'un rapport au genre. Poe, légèrement exalté, affirmant sa foi dans le surnaturel et expliquant à un Foster incrédule que ses contes ne sont pas de pure imagination mais la retranscription d'aventures réelles. Il brouille à dessein la frontière entre rêve et réalité, annonçant la façon dont le récit va fondre différents niveaux de temps et d'espace. Foster, forcément sceptique, est alors mis au défi par Lord Blackwood de passer une nuit dans son château, vaste demeure lugubre où les fantômes sortent à minuit pour y revivre les crimes atroces dont ils furent les victimes. C'est ce qui se dit parce personne n'a réussi à y passer une nuit complète dans ce château. Nous sommes dans les archétypes du genre, et bien sûr Foster accepte le pari et franchit les lourdes grilles de fer, se frayant un chemin le temps d'un superbe travelling entre les vieilles tombes et les basses branches qui accrochent son manteau.

Il serait dommage de révéler les ressorts d'un récit qui va plonger notre héros de rencontre en rencontre au cœur de cette danse macabre du titre. Elle va le faire basculer dans un autre monde. Le scénario a beau reposer sur des éléments classiques, il a l'habileté de ne pas se reposer sur une révélation finale à la manière d'un vulgaire M. Night Shyamalan, mais distille ses informations assez rapidement sur les règles inédites qui régissent l'existence des occupants du château. Chacune des découvertes de Foster va le faire progresser dans ce monde de cauchemar. En contrepoint, le film est aussi le récit d'une passion d'outre-tombe quand Foster rencontre la belle Élisabeth Blackwood et cette passion va posséder complètement le héros. Tel un Orphée gothique, il va tout tenter pour libérer son Eurydice aux yeux noirs de cet enfer. Cette dimension que l'on peut rattacher à la littérature fantastique du XIXe, Poe en tête, donne au film une poésie noire assez rare où l'amour, l'amour passionné, l'amour charnel, l'amour aux étranges déviances, l'amour sans retenue, va se trouver au centre du ballet morbide. Assez directement, Margheriti évoque la nécrophilie (comme Riccardo Freda), le sado-masochisme et les amours lesbiens, ce qui nous vaut une scène audacieuse où Margrete Robsahm tente de séduire Barbara Steele. Frissons de peur et de plaisir se mêlent étroitement dans ce film très sensuel tourné dans un superbe noir et blanc par Riccardo Pallottini qui fait ressortir la pâleur des peaux et la blancheur des chemises de nuit au sein des ombres sombres de la vaste demeure. On retrouve aussi ce mélange d'angoisse et de sensualité dans la musique de Riz Ortolani (récemment disparu, respects) ainsi que dans les mouvements de caméra qui explorent couloirs et cryptes avec une lenteur étudiée où s'attachent aux frémissements des visages et des mains. La grande réussite de Margheriti est surtout dans les glissements du temps et de l'espace. Ce que l'on voit à un moment ou un endroit donné sera modifié quelques instants plus tard selon une logique de cauchemar. Le temps se dissout quand les flashbacks se font dans la continuité par l'irruption d'un personnage, un léger fondu enchaîné, un simple raccord où un mouvement de la caméra. Sous ses airs de film de série, Danza macabra est assez sophistiqué dans sa conception, justifiant l'intervention initiale de Poe dont il cherche par sa forme a retrouver l'esprit.

Au cœur du dispositif interviennent les acteurs. Barbara Steele dans le rôle d’Élisabeth est un pivot qui ne cesse de se dérober. Apparemment la seule habitante du château, elle est le passeur vers l'autre monde et les autres temps. Son désir d'amour et sa sensualité à fleur de peau sont les déclencheurs des événements naturels puis surnaturels qui font la malédiction du château de Blackmoor. C'est la passion qu'elle inspire aux différents personnages qui motive leurs apparitions successives et leurs actes de violence, séduction, jalousie, meurtres. Steele habite complètement son personnage avec un mélange de romantisme à la Shelley et d'érotisme plus moderne. Son décolleté lors de la scène du bal est particulièrement radical, littéralement indécent et inoubliable. Il faut la voir se débattre sous les caresses insistantes de Margrete Robsahm ou se jeter dans les bras du palefrenier. Elle rend une nouvelle fois magistralement la présence physique d’Élisabeth et les tourments de son âme soumise à l'emprise du désir. Autour d'elle la distribution est homogène, le français Georges Rivière est un peu raide en Foster, dans la manière de l'époque, mais il fait preuve d'élégance. Margrete Robsahm succombe aux charmes d’Élisabeth et rivalise de beauté avec elle, comme la blonde et pulpeuse Sylvia Sorrente qui nous offre un mémorable strip-tease devant un feu de cheminée. Silvano Tranquilli qui venait d'officier chez Freda arrive à donner de la présence à son Poe malgré un temps de présence réduit et nous avons le bonheur de croiser Benito Stefanelli, cascadeur et maître d'armes émérite, figure impérissable du western à l'italienne qui joue ici dans un tout autre registre. Tout ce petit monde, techniciens compris, adopte pour l'occasion une batterie de pseudonymes anglo-saxons qui amuseront les amateurs du cinéma populaire italien des années soixante, les étrangers (Steele, Robsahm et Rivière) conservant seuls leurs patronymes d'origine.

Film au rythme envoûtant, au déroulé implacable, aux audaces toujours réjouissantes, Danza macabra est un bel objet de plaisir, dans son genre, un classique.

Photographies : Capture DVD Seven 7 et DR.

A lire :

Le texte de Francis Moury

Le texte de Gary Johnson (en anglais)

Sur Il a osé

07:53 Publié dans Actrices, Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : barbara steele, antonio margheriti, sergio corbucci | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |