Quien sabe ? (20/06/2010)

Le western du mois, sur le Forum Western movies, c'est Quien sabe ? (El Chuncho) de Damiano Damiani. Bonne occasion de ressortir l'article que j'avais publié ici il y a presque cinq (!) ans. Qui irait aller chercher si loin sur ce blog ?

«Quien Sabe ?» (Qui sait ?), c'est la réponse lancée par El Chuncho à Bill «El Niňo» Tate qui lui demande pourquoi il doit le tuer. «Il doit y avoir un pourquoi !». «Quien Sabe ?». Et Chuncho abat Tate sur la plateforme du train qui le ramène aux États Unis.

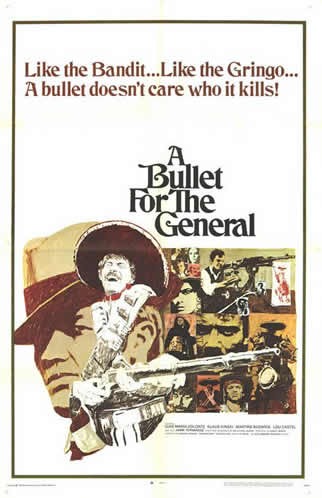

Quien Sabe est le premier western de Damiano Damiani, réalisé en 1966 sur un scénario de Salvatore Laurani adapté par Franco Solinas. Mais c'est un peu plus qu'un western : un film d'aventure politique situé dans le Mexique révolutionnaire des années 1910-1915. En cela, il est le film matrice de ce que l'on appelle le western Zapata, une forme particulière du genre qui trouve dans les révolutions mexicaines un prétexte à des aventures exotiques hautes en couleurs et propices aux réflexions sur les rapports nord-sud. Prétexte aussi, dans le contexte des bouillonnantes années 65-70 à des discours très engagés, notamment à la critique de l'interventionnisme des États Unis au Vietnam comme en Amérique du Sud.

Ne nous y trompons pas, le cinéma américain lui même, et le premier, a été fasciné par ces terres et ces époques troublées. De Viva Villa (1934) de Jack Conway et Howard Hawks à The wild bunch (La horde sauvage - 1969) de Sam Peckinpah en passant par Bandido Caballero (1956) de Richard Fleischer, Vera Cruz (1954) de Robert Aldrich ou The professionals (Les professionnels – 1966) de Richard Brooks, on retrouve les éléments clefs du genre : américains désabusés ou idéalistes engagés au côtés des révolutionnaires, présence de troupes étrangères, intrigues politiques, armements modernes (ah, le fétichisme des mitrailleuses !) et réflexions sur le néo-colonialisme, l'impérialisme, le capitalisme et la révolution. Mais, grandes figures historiques mises à part (comme dans Viva Zapata (1952) d'Elia Kazan), le personnage principal est un américain bon teint, incarné par d'aussi fortes personnalités que Robert Mitchum, Gary Cooper ou Burt Lancaster.

Quien Sabe et le western italien à sa suite vont changer le point de vue. Son héros, c'est le mexicain, et pas une grosse tête, non, plutôt un bandido de base, un péon frustre, un révolutionnaire de proximité. Incarné par Gian Maria Volonte (Chuncho), Tomas Milian (Cucillo, Tepepa) ou Rod Steiger (Juan), ce nouveau héros répond d'abord à des considérations pratiques. Les acteurs et figurants italiens et espagnols (voire cubains comme Milian) sont bien plus crédibles en sud-américains qu'en yankees. Il suffit de voir les incroyables galeries de visages proposées par ces films tournés à Almeria ou Rome pour se convaincre de la justesse de ce choix. Le discours suit. En inversant le point de vue, les auteurs italiens éliminent les angoisses existentielles, les remords nostalgiques et les mauvaises consciences désabusées qui traversent le Rio Grande. La révolution reprend chair et sang. Elle expose ses véritables enjeux : la terre, le travail, le pain, la dignité, la justice... l'émancipation d'un peuple. Elle cesse d'être une sorte d'idéal romantique et désincarné comme le fait violemment remarquer Juan à Sean dans une mémorable sortie de Giù la testa ! (Il était une fois la révolution - 1971) de Sergio Leone. Elle redevient l'expression radicale de revendications sociales et politiques et les films ne font l'impasse ni sur ses contradictions, ni sur ses injustices, ni sur sa violence qu'elle soit exercée par les révolutionnaires ou par les forces de la répression.

El Chuncho est donc un bandit mexicain qui attaque les trains pour voler des armes qu'il revend au général Elias, héros révolutionnaire du moment. Au cours d'une attaque, il rencontre Bill Tate, jeune américain tiré à quatre épingles qui manoeuvre habilement pour intégrer la bande. On comprend vite que son objectif est d'approcher le fameux général. Arrivé à ce point, si vous n'avez pas vu le film et tenez à conserver le suspense, je vous déconseille de continuer. Bon. Le film fonctionne parce que son enjeu se déplace de cette intrigue somme toute banale sur l'étrange relation qui va se nouer entre Chuncho et Tate.

Le mexicain se prend d'une amitié brut de décoffrage pour le jeune et pâle gringo qu'il surnomme affectueusement «El Niňo», le gamin. Un gamin qui semble décalé et vulnérable au sein de cette humanité hirsute et débraillée. Mais d'entrée, Damiani nous montre un homme décidé, d'une arrogance tranquille, capable de tuer avec le plus grand sang froid et d'une intelligence redoutable dans la manipulation. Chuncho, lui, est frustre. Il a du mal à s'exprimer, il a du mal avec les mots qu'il semble toujours découvrir. Il s'emballe pour un oui, pour un non, mais son amitié pour Tate est entière et il ira jusqu'à tuer l'un de ses compagnons pour défendre El Niňo. Il est d'ailleurs le premier surpris de la violence du sentiment qu'il éprouve. Sous entendus homosexuels penseront certains. L'intelligence de Damiani et de Solinas est d'entretenir le doute tout en exploitant les pistes parallèles. Ainsi Tate est réfractaire aux charmes d'Adelita (sensuelle Martine Beswick) mais on ne sait jamais si c'est par goût sexuel ou par souci d'efficacité dans sa mission. Il y a aussi la belle scène, vers la fin, où Chuncho explore le sac de l'américain, scène à la fois troublante quand Chuncho découvre les objets de toilette et complètement intégrée dans l'intrigue par la révélation finale de la fouille. Lou Castel, qui venait de faire I pugni in tasca (Les poings dans les poches – 1965) de Marco Bellocchio, prête à Tate son physique délicat et joue habilement entre froideur et ambiguïté.

Dans le même temps, on ne sait pas vraiment quelle est la nature des sentiments réels de Tate pour Chuncho. Même s’il le manipule sans états d’âme et qu’il va jusqu’au bout de son mensonge, on le sent plusieurs fois ébranlé par cette sincérité qui émane du mexicain. Il comprend mal que Chuncho lui sauve par deux fois la vie, la première fois dans l’hacienda contre ses propres hommes et la seconde fois quand il refuse de l’abandonner en pleine crise de malaria. C’est peut être ces gestes qui l’amènent à l’étonnant retournement final lorsque Tate se révèle avoir « joué franc jeu » avec Chuncho et, après lui avoir remis sa part de la prime pour l’assassinat d’Elias, veut l’emmener aux Etats-Unis. Là ou il fait une erreur qui va se révéler fatale, c’est qu’il plaque sur le mexicain, homme de groupe et de bande, son schéma individualiste d’américain. Lorsqu’il passe, arrogant et raciste, devant le groupe de péons qui fait la queue au guichet de la gare, il amène Chuncho, bien qu’incapable d’analyser ce qui se passe alors, à se rendre compte d’une différence essentielle entre lui et le jeune homme. « Quien sabe ? » Chuncho se retrouve lui-même, refuse de suivre Tate, l’abat et découvre enfin la véritable nature des pulsions des révolutionnaires, lui qui n'en était que la caricature.

Contrairement aux dispositifs des autres films du même genre, ce n’est pas l’étranger qui donne des leçons de révolution au péon (Il mercenario, Companeros, Giù la testa), ni l’étranger qui prend conscience de la justesse de la « cause » (dans les films américains souvent) mais le péon qui prend conscience par lui-même de la façon dont on l’utilise. Ces révélations douloureuses passent admirablement dans le jeu de Gian Maria Volonte, tour à tour hâbleur, excessif, contrarié, anéantit, abrutit, conquérant et, in fine, libéré. A l’image de ce personnage plus complexe qu’il n’en a l’air le film, malgré des sympathies évidentes, développe un discours nuancé alternant scènes d’actions, scènes presque bouffonnes (comme celle ou un soldat tire les moustaches de Chuncho) et scènes plus tragiques. Ainsi la complexe attaque de train du début se conclut par l’exécution sommaire des soldats survivants sur une musique poignante de Luis Bacalov. Là, Damiani se place du point de vue des femmes de ces soldats, présentes dans le train. Et l’on se rappelle les avoir vus ensembles lors des premiers plans, l’un avec sa guitare, l’autre en train de coudre. Et ces simples figurants acquièrent une dimension humaine qui rend insupportable leur exécution froide.

Alternativement la mise en scène met en avant la violence faite aux hommes, quel que soit le côté pour lequel ils combattent. Il y a de très belles idées comme lorsque le propriétaire terrien donne sa montre à son domestique avant d’aller se faire fusiller et lui dit : « Contento, no ? ». A l’exception de la pirouette finale, Damiani est proche de Léone qui dénoncera cinq ans plus tard les contradictions de la révolution et l’engrenage absurde de la violence. La plupart des personnages du film en font un usage immodéré et motivé par le pouvoir ou l’argent. Il est d’ailleurs significatif que le seul personnage qui se conduise de façon désintéressée soit un illuminé, « El Santo », joué avec sa sobriété habituelle par Klaus Kinski (je me moque, j’aime beaucoup son jeu un peu barré). Proche mais quand même. Damiani (comme Solinas) est engagé, Léone est plutôt moraliste. Alors politique certainement, Quien Sabe est le bel exemple d’un cinéma capable d’intégrer la réflexion à l’action. Un cinéma capable de prendre parti et de le faire par la seule force de ses images.

Photographies : Morricone.cn, Cinexploitation forum, Syu-wa

22:42 | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : damiano damiani | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |