15/11/2006

What seems to be the trouble, Captain ?

François Truffaut émis sa fameuse théorie du « Grand film malade » à partir de Marnie (Pas de printemps pour Marinie – 1964) d'Alfred Hitchcock dans son fameux livre d'entretiens qui ne quitte guère mon chevet. Afin de rendre un juste hommage au maître du suspense dans le cadre du blog-a-thon, je vais vous faire part de ma théorie du « petit film en pleine forme » à partir de l'un de mes films fétiches : The trouble with Harry (Mais qui a tué Harry ? – 1955). Le « petit film en pleine forme » est une oeuvre qu'un réalisateur à la carrière brillante, du moins reconnue, travaillant dans un système rôdé, arrive à faire un peu à côté de ce système pour son propre plaisir, sans ambition affichée, sans gros budget le plus souvent et donc avec un maximum de liberté. C'est une oeuvre d'apparence modeste mais qui possède en elle l'élégante simplicité dont seuls peuvent faire preuve les grands artistes. C'est un film qui semble presque une récréation mais qui exprime une facette très personnelle de son auteur. C'est un film qui ne fait généralement pas succès à l'exception des véritables admirateurs du réalisateur qui chérissent l'oeuvre et peuvent aller jusqu'à la tenir comme plus estimable que bien des chef d'oeuvres célébrés et indiscutés. C'est un film enfin ou quelque chose d'intime et de délicieux se joue entre le réalisateur, le petit film en pleine forme et son public. C'est la petite musique de chambre d'un grand chef d'orchestre symphonique. C'est Wagonmaster (Le convoi des braves) de John Ford, c'est Prince of darkness (Prince des ténèbres) de John Carpenter, c'est Prova d'orchestra de Federico Fellini, c'est Toni de Jean Renoir, c'est Chungching express de Wong Kar-wai, vous avez sûrement les vôtres.

The trouble with Harry répond point par point à cette tentative de définition. En 1955, Alfred Hitchcock est au sommet de sa carrière hollywoodienne, il vient de signer des « grands » films comme Rear window (Fenêtre sur cour) ou To catch a Thief (La main au collet) avec les plus grandes star du moment et s'apprête à son remake de The man who knew too much avec James Stewart et Doris Day. Entre ces grosses machines, il a le créneau pour quelque chose qui lui tient à coeur depuis un moment, l'adaptation d'un roman de Jack Trevor Story à l'humour délicieusement anglais. Obtenant quasiment carte blanche de la Universal, il envisage sans doute le film comme l'occasion d'aller prendre des vacances et de profiter des tables renommées du Vermont, un peu comme John Huston était partit filmer en Afrique pour le plaisir de l'aventure et de la chasse. Contrairement à ses habitudes, Hitchcock compose une distribution de seconds rôles solides et de débutants qui va se révéler parfaitement homogène. The trouble with Harry est le premier film de la jeune Shirley MacLaine et John Forsythe n'a guère fait que de la télévision avant. Ils seront le couple vedette, elle en jeune veuve avec son charmant fiston et lui en peintre nonchalant et altruiste. A leurs côtés, l'un des couples les plus délicieux de l'histoire du cinéma, la fordienne Mildred Natwick et Edmund Gwenn, la vieille fille frémissante et le jovial capitaine à la retraite. Leur idylle est tout simplement touchante et il faut voir la séquence où elle l'invite à prendre le thé, toute en délicatesse, en non-dits, en retour tardif de sensualité. Il faut mesurer à une telle scène tout l'immense talent et toute la terrible sensibilité d'Alfred Hitchcock.

The trouble with Harry est aussi la première collaboration entre Hitchcock et celui qui va devenir son alter ego musical : Bernard Herrmann. Emporté par l'euphorie de cette histoire si légère où il est question d'un cadavre que tout le monde croit avoir tué et que l'on enterre et déterre avec bonne humeur, Herrmann, conscient peut être qu'il y avait là le meilleur de l'homme Hitchcock, compose une pièce délicieusement raffinée, enjouée, pleine d'humour comme chez certains morceaux de Satie. Il en fera plus tard une réorchestration qu'il appellera « Portrait of Hitch ». The trouble with Harry c'est aussi l'admirable photographie de Robert Burks, autre collaborateur essentiel du maître. Je crois que c'est ce qui m'a le plus soufflé quand j'ai découvert le film pour la première fois. Rarement les teintes dorées de l'automne ont été si parfaitement rendues à l'écran. Rarement la quiétude de la nature, dans ce qu'elle peut avoir de plus bouleversant, a été si simplement mise en images. The trouble with Harry, c'est comme un monde parfait, un monde de cinéma comme le Monument Valley fordien, un monde hors du temps et hors de cette violence du monde vrai qui est au coeur du reste de l'oeuvre hitchcockienne. C'est son île paradisiaque. Bien sûr, il ne marcha nulle part, sauf en France. Mais aujourd'hui, après avoir vu et revu tant de fois ses plus grands films, sa période muette, sa période anglaise et ses « grands films malades », je n'ai toujours aucune hésitation à repartir suivre son joyeux quatuor du Vermont dans ce petit film pétant de santé.

Photographies : DVD Universal

Le Hitchcock blog-a-thon

Les participants :

L'initiateur : The film vituperatem

Flickhead (superbes reproductions d'affiches françaises)

If Charlie Parker Was A Gunslinger

En bonus :

Le DVD

Un bel article sur DVDclassik

00:10 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (8) | Tags : Alfred Hitchcock, blog-a-thon | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

23/10/2006

Petit morceau

05:15 Publié dans Musique | Lien permanent | Commentaires (17) | Tags : cinéma, musique, western | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

21/10/2006

Danse

08:10 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : cinéma | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

19/10/2006

Domaine public

Internet, on ne le répétera jamais assez, peut être une formidable fenêtre ouverte sur le domaine public. Le domaine public, c'est cet endroit imaginaire où viennent échouer les oeuvres qui ont perdu leurs droits, c'est à dire celles qui ont acquis leur indépendance de la notion de « valeur », loin des chaînes de l'économie. Ce sont des oeuvres qui peuvent s'échanger, se copier, être éditées, se diffuser en toute liberté. Elles font partie du patrimoine commun et appartiennent donc à tout le monde puisqu'elles n'appartiennent plus à personne. Don Quichotte est dans le domaine public. Tout Shakespeare aussi, les poésies de Lamartine pareil.

En matière de cinéma, c'est un petit peu plus compliqué. D'une part parce qu'un film fait appel à différents ayant-droits (la musique, le scénario, le film lui-même). D'autre part, le cinéma est un art jeune, à peine plus de cent ans, et un copyright américain tombe aujourd'hui au bout de 90 ans après la mort du dernier ayant-droit. En France, le droit d'auteur s'exerce jusqu'à 70 ans après la mort du dernier créateur reconnu.

Il existe pourtant pas mal d'exceptions et de nombreuses oeuvres, du fait du temps et de sombres points juridiques, sont tombées dans le domaine public. Jusqu'à récemment, il était difficile d'avoir accès à ces oeuvres parce qu'elles n'intéressaient plus personne mis à part les cinéphiles sur certains grands noms. Avec l'ère numérique et le DVD, certaines sociétés se sont fait une spécialité d'exploiter les films du domaine public. Mais avec Internet, ces films peuvent en toute légalité être mis à disposition, chargés et copiés.

C'est ainsi que j'ai découvert ce site : public domain torrents qui propose en téléchargement quelques centaines de films du domaine public et, surprise, quelques oeuvres remarquables. Le site propose des fichiers torrents qui permettent de récupérer le film via un logiciel type Azureus.

Derrière le titre Any gun can play se cache le premier western d'Enzo G.Castellari : Vado...L'ammazzo e torno (Je vais, je tire et je reviens, 1967) qui emprunte son titre à une fameuse réplique de Le bon, la brute et le truand de Léone, comme il lui emprunte cette histoire d'un trio à la chasse au trésor. Rythmé et plein d'humour, avec notamment une excellente scène d'ouverture, ce western italien qui réunit Georges Hilton, Gilbert Roland et Edd Byrnes vaut le détour et la copie est honnête. Dans le même style, le superbe La mort était au rendez vous (Da uomo a uomo, 1967) de Giulio Petroni et l'amusant Boot Hill (La collina dei stivali, 1969) de Giuseppe Colizzi avec le duo Hill et Spencer.

La même conclusion peut s'adapter à Horror express sortit chez nous sous le titre Terreur dans le Shanghaï-Express. Réalisé en 1973 par l'espagnol Eugenio Martin, le film réunit les deux ténors du fantastique classieux : Christopher Lee en anthropologiste qui a découvert un bien curieux fossile et Peter Cushing, médecin qui va lui donner un coup de main à combattre la curiosité en question. Unité de temps, de lieu et d'action puisque tout se passe en une nuit à bord du transsibérien et que le fossile, vous vous en doutez, ne reste pas de glace et décime les passagers du train tout en les possédant, à la manière des zombies. Du fantastique sérieux comme on en faisait sur les traces de la Hammer à l'époque avec une seule fausse note, la prestation très cabotine de Telly Savalas en capitaine cosaque.

Dans la catégorie fantastique, on trouve aussi, outre La nuit des morts-vivants de Romero, la première version de The house of Haunted Hill de William Castle et celle de Last man on earth d'après Richard Matheson avec Vincent Price.

Toujours dans le cinéma de genre, l'un des meilleurs peplums : Hercule et la reine de Lydie de Pietro Francisci avec Steve Reeves, là encore une assez bonne copie, ce qui n'est hélas pas le cas des autres titres du même genre.

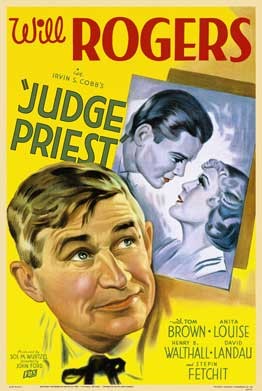

La surprise, c'est la découverte dans la catégorie western du Judge Priest de John Ford. C'est le premier des trois films réalisés par Ford avec Will Rodgers avant la disparition de l'acteur dans un accident d'avion. Datant de 1934, c'était l'un des films préférés de Ford, au point qu'il en fera une nouvelle version en 1952, The sun shines bright (Le soleil brille pour tout le monde). C'est un petit bijou dans la veine de ces films simples et chaleureux que sont Young Mr Lincoln (Vers sa destinée, 1939) ou Wagonmaster (Le convoi des braves, 1950). On y retrouve son amour des petites communautés, sa nostalgie d'un Sud à la vie tranquille et une grande liberté de ton et de style comme dans cet inoubliable plan séquence où le juge, tout en remplissant des papiers, entonne un gospel en duo avec sa servante noire jouée par Hattie McDaniel. Un poil de paternalisme sans doute, mais un film à découvrir d'autant qu'il n'est pas édité en DVD sauf erreur de ma part.

Voilà, voilà. Il y a encore beaucoup à découvrir. Je ne sais pas si la notion de domaine public est vérifiée avec toute la rigueur nécessaire, mais cette initiative est un bel exemple, comme l'Internet Archive, de ce qu'il est possible de faire pour valoriser cet immense patrimoine. Bonne ballade.

Image : movieposters

05:40 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (5) | Tags : cinéma | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

17/10/2006

Hitchcock blog-a-thon

Squish vient de me le rappeler fort opportunément, le 15 novembre, ce sera le jour du Alfred Hitchcock blog-a-thon. J'avais participé à celui autour d'Angie Dickinson et j'avais trouvé ça plutôt intéressant comme événement. Il s'agit d'écrire sur son blog, à la date prévue, un article autour du sujet proposé. Les blogs se mettent en lien et l'on obtient une sorte de revue internationale avec de nombreux articles souvent passionnants. Hitchcock donc le 15 novembre, si certains de mes confrères (je peux écrire comme ça ?) sont intéressés, c'est ICI pour s'inscrire.

Hitchcock est un réalisateur sur lequel il a beaucoup été écrit, son oeuvre se prêtant assez facilement à des études poussées, ce qui ne l'empêche pas de rester un cinéaste populaire et toujours agréable à regarder. Son oeuvre reste vivante. J'ai parfois l'impression d'avoir fait le tour de ses films mais il suffit de me décider à en regarder un de nouveau pour être séduit, encore une fois. Pour cette date anniversaire, je cogite à un petit quelque chose sur mon film fétiche, Mais qui a tué Harry ? dont les couleurs d'automne iront parfaitement avec la saison.

Photographie : tournage de Fenêtre sur Cour

Source : New York Film Academy

12:50 Publié dans Réalisateur | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : Alfred Hitchcock, blog-a-thon | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

13/10/2006

Un homme est passé

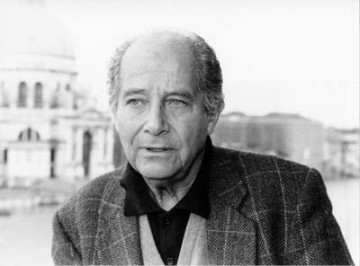

Il aura fait parler de lui cette année, sur ce blog entre autres. Gillo Pontecorvo vient de décéder hier soir à Rome, à l’âge de 86 ans. Cinq films de long métrage en un peu plus de vingt ans de carrière mais aussi une importante activité comme directeur du festival de Venise. Cinq films et deux titres éminemment polémiques : Kapo, son travelling et l’article de Jacques Rivette, et La bataille d’Alger longtemps interdit en France, tout autant célébré pour sa modernité que conspué pour sa vision parfois réductrice, mais emblématique d’un homme engagé à gauche qui n’a cessé de s’intéresser à l’histoire immédiate de notre monde et à ses convulsions (les camps, la décolonisation, la dictature, le terrorisme).

Photographie : gossipnews.it

06:45 Publié dans Réalisateur | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : réalisateur | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

12/10/2006

Rencontres à Nice

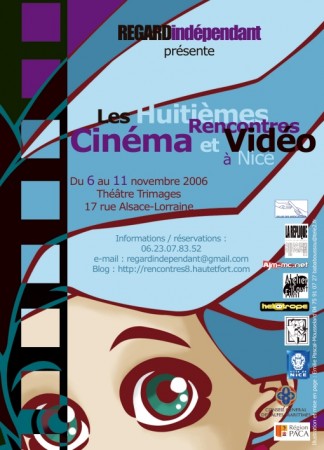

Comme chaque année à la même époque, je me plonge dans la préparation des Rencontres Cinéma et Vidéo à Nice, la manifestation organisée par l'association Regard Indépendant, que j'ai l'honneur et la lourde charge de présider. Du 6 au 11 novembre 2006, la 8ème édition prend à nouveau ses quartiers au théâtre Trimages à Nice. Notre mission, puisque nous l'avons acceptée, est de permettre au public de découvrir la production cinématographique régionale.

Cette année, un accent particulier a été mis sur les films travaillant autour de l'image, c'est à dire en revendiquant l'utilisation de certains formats comme le super8, ou bien en utilisant les images des autres comme les adeptes du détournement. Les spectateurs curieux pourront ainsi découvrir la série des Documents Interdits de Jean-Teddy Filippe, les films en super8 « tourné-monté » de l'association anglaise Straight8, le travail du cinéaste Louis Dupont et un ensemble intitulé : « Les iconoclastes du web » avec les oeuvres de plusieurs créateurs complets s'appuyant sur les réseaux Internet et travaillant en parfaite indépendance, Charlie Mars, Joe la Mouk, Kansas, Mozinor, Tilo Lagalla, qui développent une façon très libre de faire des films. L'association l'Atelier du Film Court de Caen sera invitée à présenter les courts métrages de réalisateurs régionaux qu'elle soutient et échangera sur les moyens d'action en région. Une large place sera faite aux productions régionales et je vous laisse découvrir les détails de cette magnifique manifestation sur le blog des Rencontres.

Si vous passez par Nice...

22:55 Publié dans Festival | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, festival | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

02/10/2006

L'Art de Ford

Quelque chose que j'aime bien avec les blogs cinéma, c'est qu'au fil des lectures et des discussion, non seulement on peut découvrir de nouveaux films mais encore avoir envie d'en revoir certains que l'on pensait bien connaître et qui nous sont tout à coup présentés sous un jour tout à fait différent. On peut ainsi réévaluer tel film que l'on n'avait pas aimé où se retrouver impuissant à défendre tel autre.

C'est ainsi que l'autre jour, j'ai été pris de l'irrésistible envie de revoir Rio Grande, le film de John Ford, suite à une note plutôt assassine de Tepepa. Outre que je me suis surpris moi même du côté impérieux de cette envie, je me suis bien trouvé de l'expérience puisque je crois n'avoir jamais autant apprécié le film. Je dois avouer que j'étais resté, depuis ma dernière vision il y a quelques années, sur une impression assez proche de celle du chroniqueur. Et puis là, balance, j'ai découvert des tas de petites touches éminemment fordiennes qui m'ont ravi.

Le film résulte à la base d'un arrangement entre Ford et Republic Picture qui accepta de donner le feu vert au réalisateur pour faire L'homme tranquille à condition qu'il leur livre un western avant. La « trilogie de la cavalerie » qui comprend Le massacre de Fort Apache en 1948 et La charge héroïque en 1949 est donc une trilogie par nécessité. Rio Grande est tourné assez vite entre juin et juillet 1950 pour une sortie en octobre, ce qui laisse rêveur sur les délais de l'époque. Le film est assez mal aimé, tenu comme le plus faible de la série. Il y a pourtant la troupe de Ford, les thèmes de Ford et le style de Ford. Il est clair que le réalisateur avait déjà la tête en Irlande à préparer son projet suivant qui lui tenait tellement à coeur. Il a envisagé le film comme une récréation, injectant des séquences musicales et de comédie par simple plaisir et négligeant les réflexions philosophiques et historiques qui avaient donné leur poids aux deux opus précédents. Revenant au noir et blanc de Bert Glennon dans Le massacre de Fort Apache et Wagonmaster, il ne renouvelle pas non plus les fulgurances de la photographie en couleur de La charge héroïque.

L'intérêt du film est ailleurs. Ford a utilisé ce film de commande pour s'entraîner à réaliser L'homme tranquille. Rio Grande, c'est l'histoire d'un couple qui se crée et d'une famille qui se reforme. Le couple est un couple de cinéma, Rio Grande c'est la rencontre de John Wayne, le déjà mythique (dans le rôle d'un colonel nordiste luttant contre les apaches) et de Maureen O'Hara, la rousse la plus explosive (dans le rôle de sa femme sudiste). Ils se sont séparés voici 15 ans parce que le colonel, obéissant aux ordres, a brûlé la plantation familiale de sa femme. Elle lui en veut bien sûr à mort. Ils ont un fils. Le fils après avoir échoué à West Point vient de s'engager dans les troupes de son père. La mère revient pour le reprendre. Voici pour l'enjeu familial. Ford était assez angoissé à l'idée de tourner une simple « histoire d'amour entre adultes » comme il définissait L'homme tranquille. Le voilà donc qui teste son couple dans ce film sensément d'aventures, observant comment fonctionne l'alchimie des corps, les jeux de regards, les frôlements de doigts. Et ça fonctionne. Les deux grands acteurs créent un ensemble de moments intenses qui sont du meilleur Ford et qui seront poussés à leur paroxysme l'année suivante. Par exemple le baiser, premier baiser passionné depuis 15 ans : Wayne revient d'une mission de secours épuisante. Il pénètre dans sa tente, c'est la nuit. Il allume une lampe à pétrole et, à peine au fond de la tente, quasiment tapie dans l'ombre, la silhouette de O'Hara se devine, il se tourne, éclaire ses yeux, elle a les lèvres qui tremblent et ils se jettent fougueusement dans les bras l'un vers l'autre. Pas un mot n'est échangé, c'est tout l'art du cinéma muet, l'art du cinéma pur.

Plus célèbre, il y a cette scène dans laquelle Wayne et O'Hara ont dîné ensemble le soir même de l'arrivée de la femme. Jusque là, c'est fleurets mouchetés. La fanfare de la troupe vient leur donner la sérénade. Ils chantent I'll take you home again Kathleen, chanson irlandaise traditionnelle (mais il parait qu'elle a été écrite par un allemand !) dont la traduction est : « je te ramènerais à la maison, Kathleen ». Elle s'appelle Kathleen. Elle est troublée mais on sent qu'elle apprécie, il apparaît un peu de buée sur ses yeux. Ca dure. Il ne sait plus où se mettre tellement il pense se faire rembarrer. Il se tortille; légèrement en retrait, il n'ose la regarder, attendant l'orage. C'est du grand Wayne, digne de James Stewart quand il joue les embarrassés. Mieux encore, parce qu'il est John Wayne quand même. Finalement il se lance « Je ne suis pour rien dans le choix de cette chanson ». « C'est dommage, Kirby, ça m'aurait fait tant plaisir ». Et j'imagine Ford, son mouchoir aux lèvres, assis sous la caméra, jubilant intérieurement en se disant « ça marche, bordel, ça fonctionne ». Ce sont de grands moments. Voilà, c'est ça Rio Grande, la naissance d'un couple de cinéma qui fonctionne. Le reste, bien sûr, ne peut pas faire le poids. La problématique avec les indiens, Ford l'a déjà traité, ce n'est pas le lieu, il s'en contrefiche. Du coup certains ont trouvé ce film raciste ce qui est idiot. Les scènes d'actions sont bien emballées, le final est quasi abstrait, mais Maureen O'Hara n'y est pas alors on se dépêche de retourner au fort, avec un Wayne blessé. C'est sa contribution à l'équilibre familial puisque elle, elle pardonne et reste finalement.

Un dernier petit truc que je n'avais jamais remarqué. Wayne a une conversation avec son fils qu'il n'a plus vu depuis 15 ans lui aussi. C'est militaire. Quand le fiston sort, Wayne repère un trou dans sa toile de tente et s'en sert pour évaluer la taille de son rejeton. Il a alors un petit éclair de fierté dans l'oeil.

Le DVD

Le Bouquinde Patrick Brion que je viens de terminer. Joli pavé avec beaucoup d'illustrations.

Photographie : Speakesy.org

22:45 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (8) | Tags : western, john ford | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

27/09/2006

Message personnel

22:24 Publié dans Acteurs | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : Cinéma, acteur | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

26/09/2006

Le spécialiste, le chanteur et le dessinateur

Les westerns italiens ont la cote en ce moment. Éditions luxueuses en DVD, collections, livrets et bonus. Certains grands classiques sont soignés. C'est ainsi MK2 qui sort en grande pompe Le spécialiste qui n'a pas la réputation d'être le meilleur film de Sergio Corbucci mais qui a l'incomparable chance de mettre en vedette l'idole des jeunes et des désormais moins jeunes, Johnny Halliday. Celui-ci, plutôt blond, taciturne, tireur d'élite, jeune à l'époque, se venge d'une ville de trouillards et donne avec ce rôle de Hud la meilleure prestation de sa modeste carrière. Qui a dit que ce n'était pas difficile ?

Je profite de l'occasion pour signaler, à l'intention des amateurs de curiosités, des fétichistes de Jean Philippe Smet et des admirateurs de Joseph Gillain dit Jijé, grand dessinateur de bandes dessinées devant l'Eternel (Jerry Spring, c'est lui, Spirou avant Franquin, c'est lui, Blondin et Cirage, c'est lui) que ce dernier avait adapté le film en BD pour un journal éphémère : Johnny, la revue de l'Age d'Or. On pourra trouver la reproduction des planches publiées sur ce site d'un fan du chanteur. Bon film et bonne lecture.

Bandeau source : bdoubliées

21:35 Publié dans Curiosité | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : cinéma, document | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

17/09/2006

Jerry fois trois

23:45 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (7) | Tags : cinéma | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

11/09/2006

Interlude

06:00 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

09/09/2006

Nous vivons une époque formidable

Il est furieux, Jean-Michel Frodon, dans son éditorial du dernier numéro des Cahiers du Cinéma. On a osé s'attaquer au dogme, en l'occurrence le texte de Rivette sur Kapo de Gillo Pontecorvo dont je vous parlais cet été. D'aucuns auraient flanqué des coups sur les colonnes du temple à l'occasion de la sortie du DVD et des commentaires afférents. Frodon se dresse telle la statue du commandeur, drapé dans ses grands mots : Morale, Risque Critique, Symbole, Rigueur. Il renouvelle la bulle rivettienne « le film [est] effectivement abject ». Fermez le ban. Rien à re-voir. Le dogme est « le symbole d'une approche critique rigoureuse ». C'est « un point d'appui essentiel ». Et la huitième merveille du monde. Ceux qui oseraient contester les saintes écritures sont « une tendance puissante de la liquidation (sic) de la pensée critique dans le domaine du cinéma ». Et défense de rire. Tout à sa fureur, Frodon se laisse aller à des méthodes éprouvées : attaques personnelles et légère mais significative torsion de la réalité. Ainsi Rony Brauman qui prend la défense du film de Pontecorvo dans les bonus du DVD manifeste « un impressionnisme sans pensée ni goût » et est d'ailleurs le co-auteur d'un « documentaire truqué sur le procès Eichman » (Un Spécialiste avec Eyal Sivan). Ainsi Paul-Louis Thirard « un critique d'une autre époque » qui avait fait un article de synthèse et pointait les manques de Rivette comme de Daney puis de leurs disciples manifeste, lui, une « aigreur d'arrière garde ». Charmant. Cher monsieur Frodon, monsieur Thirard n'a jamais traité monsieur Rivette de « menteur myope ». Il a simplement fait remarquer ce que n'importe qui peut constater, que la description du fameux travelling par l'auteur de Va savoir est quelque peu exagérée et qu'il n'y a pas de recadrage spécifique sur la main. Je vous assure. Il suffit de lire l'article dans Positif de mai et de regarder le DVD de Kapo sans oeillères. Le risque critique c'est un peu cela aussi.

08:55 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : cinéma, critique | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

07/09/2006

Sur le ring

Approchez, venez voir ! La combat de l'année si ce n'est du siècle ! Une nouvelle version mise au goût du jour de l'éternelle querelle des anciens et des modernes ! Deux cinéastes, deux hommes engagés et enragés mais dans deux directions aussi opposées que possible. Avec du sang, des larmes, de la guerre et des beaux paysages, approchez !

A ma gauche, Ken Loach dit l'ange rouge du Warwickshire, 60 ans, 24 films, sujet britannique, cinéaste marxisant, de gauche, antilibéral, altermondialiste, anti-impérialiste, humaniste. L'ami des enfants maltraités, des chômeurs écossais, des cheminots anglais, des anarchistes espagnols et des révolutionnaires irlandais. Académique, didactique, donneur de leçon, démonstratif, lourdingue, pépère sur la fin. « ce n'est pas un cinéaste mais quelqu'un qui se sert du cinéma pour faire passer un discours » dit un de mes amis. « Mais quand même, parfois, il trouve quelque chose » ajoute-t'il. Aime à filmer les groupes, les discours politiques, l'action révolutionnaire et la guérilla. Ken Loach qui se présente à vous avec Le vent se lève, l'horreur de la guerre fratricide en Irlande en 1920 – 1921 avec vertes collines, cottages, ignobles black-an-tans, anglais colonialistes, tortures, ongles arrachés, exactions, tabassages, coups de main, quasi scalp de l'héroïne, chaste baiser dans un grenier et exécution en famille.

A ma droite, Bruno Dumont dit le bourreau de Bailleul, 48 ans, 4 films, français du nord, cinéaste total, enseignant en philosophie, catholique, mystique, réaliste jusqu'à la crudité, maître du champ, du contrechamp, du hors champ, du chant du monde et de St Jean la Croix-des-Champs. L'ami des prénoms impossibles, des plans séquences, des paysans de sa Flandre natale, des jeunes taiseux, des flics timides, des acteurs non-professionnels et d'une certaine idée du cinéma américain. Lent, lourd, réactionnaire, roublard, impossible, provocateur, posant problème. Il aime citer Cézanne qui peignait la Sainte Victoire pour réfuter l'idée de morale dans son dernier film où il met en scène un viol collectif. Il est, selon certains de ses admirateurs, l'un des seuls sinon le seul en France « qui prenne encore le risque de la mise en scène ». Il a pour d'autres une « vraie proposition de cinéma ». Bruno Dumont qui se présente avec Flandres, de jeunes hommes qui partent pour une guerre indéterminée aux accents bien réels, une jeune femme qui les attends; avec viol collectif donc, castration, patrouille décimée, hélicoptère, exécutions, grands champs du Nord, arbres sur l'horizon façon Tarkovski, coïts, internement psychiatrique et amour fou.

A ma gauche la palme d'or, à ma droite le prix spécial du jury. Deux conceptions du cinéma (n'en déplaise au second), deux conceptions de l'humanité (n'en déplaise au premier). Et un match critique qui se révèle passionnant quelque soit le partit que l'on en prenne. Approchez, venez voir !

(L'aboyeur précise qu'au moment ou sont écrites ces lignes, il n'a toujours pas vu Flandres et que les éléments du portrait proviennent des nombreux entretiens du cinéaste. Ceci n'ôtant rien à l'intérêt qu'il éprouve pour tout cela).

23:30 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (7) | Tags : cinéma, critique | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

31/08/2006

So long

11:35 Publié dans Acteurs | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : cinéma, acteur, glenn ford | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

30/08/2006

Franco Nero

Parmi les figures emblématiques du western italien, on pourrait écrire que si Clint Eastwood personnifie l'impassibilité ironique, Giuliano Gemma la décontraction athlétique et Tomas Milian l'exubérance exotique; alors Franco Nero a trouvé une voie originale en incarnant une certaine dureté obsessionnelle. Dur le regard à l'éclat métallique et bleu profond des yeux, un regard implacable mais si lointain en même temps, comme hors du monde. Dur le visage carré à la beauté classique d'un héros de l'antiquité, les traits presque figés et en même temps ce sentiment qui passe d'un feu intérieur. Dure l'allure du corps ramassé et engoncé dans des vêtements rigides comme une carapace : le manteau noir de Django, la veste en cuir de Sullivan dans Texas addio, le lourd gilet de peau dans Le temps du massacre, les caches-poussière du mercenaire et de Kéoma. Dure enfin la voix, qui ne s'élève presque jamais mais impose avec force : « L'important est que vous allez mourir » murmure-t'il à ses adversaires dans la première scène de Django. La voix du destin.

Dans les quelques personnages qui ont forgé la légende de Franco Nero, né Francesco Sparanero le 23 novembre 1941 du côté de Parme, cette dureté est le signe extérieur d'une obsession violente qui dévore le personnage et le mène aux frontières de la douleur et de la mort. Cette obsession prend une forme que je n'hésite pas à qualifier de pathologique : Dans Django de Sergio Corbucci , son désir de venger sa femme l'amènera à jouer de façon irraisonnée avec le major Jackson et à massacrer à la mitrailleuse sa bande dans une scène à la violence surréaliste. Plus tard, cette idée fixe sera momentanément supplantée par celle de toucher sa part du butin ravi avec les mexicains et, buté, il élaborera une combine sophistiquée pour récupérer l'or, risquant tout, sa vie et sa vengeance y compris, pour le conserver. On retrouve cette obsession maladive de l'argent sur un mode plus humoristique dans Le Mercenaire également de Corbucci où Kowalski négocie ses services en pleine bataille, sous les balles et la canonnade. Dans Texas Addio de Ferdinando Baldi, le désir de Sullivan de venger son père se double d'une solide obsession de ramener vivant le criminel pour le faire juger, intention louable mais qui l'amènera néanmoins à tuer ceux qui cherchent à l'en empêcher par paquet de douze. Si Kéoma est un personnage plus complexe, sa quête existentielle prend elle aussi un tour monomaniaque qui l'amène à défier Caldwell, tyran local, et à s'opposer de façon intransigeante à ses hommes comme à ses demi-frères et à la population terrorisée.

Ces obsessions sont la matière qui fait les grands héros. On la retrouve dans d'autres personnages incarnés par l'acteur comme Lancelot du Lac dans Camelot de Joshua Logan, Lancelot où le chevalier obsédé par l'honneur; et Don José dans une adaptation western de Carmen : L'homme, l'orgueil et la vengeance de Luigi Bazzoni, Don José ou l'obsession de l'amour. C'est également le cas dans plusieurs de ses compositions pour le cinéma politico-policier italien des années 70, que ce soit le policier « Cobra » Staziani dans Il Giorno del cobra d'Enzo G.Catellari, l'ingénieur Antonelli dans Il cittadino si ribella du même ou encore le dirigeant socialiste Mattéotti dans L'affaire Mattéotti de Florestano Vancini.

Et ce jusqu'au-boutisme a toujours un prix que les personnages de Franco Nero payent au prix fort : Django a les mains broyées, Mattéotti est assassiné, Kéoma est crucifié (!), Tom Corbett dans Le temps du massacre du sadique Lucio Fulci, est fouetté cruellement, Antonelli tabassé, dans Companeros ! de Sergio Corbucci, Peterson est enterré jusqu'au cou pour être piétiné par des chevaux (charmante coutume mexicaine), etc.

Ces multiples sévices semblent pourtant acceptés avec résignation par les personnages de Nero. Sans doute parce nombre d'entre eux ont déjà à voir avec l'au-delà. Django, aux frontières du fantastique, semble revenu d'entre les morts. Kéoma dialogue avec elle et lui impose même la garde de son « fils adoptif ». Sur un mode plus léger, Kowalski et Peterson aux nationalités lointaines pour le Mexique (Polonais et suédois) semblent des anges protecteurs pour les péones révolutionnaires incarnés par Tony Musante et Tomas Milian. On retrouve là encore une composante des grands héros de l'antiquité : Persée, Thésée ou Hercule, familiers des aller-retours avec les enfers.

Franco Nero en construction

Franco Nero par Michael Den Boer

Franco Nero chez Shobary's

Franco Nero en allemand

Franco Nero en allemand 2

Photographies: Syu-wa et imagesjournal

23:30 Publié dans Acteurs | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : Cinéma, acteur | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

26/08/2006

Quatre minutes et vingt-trois secondes de bonheur

La révélation et la transfiguration d'Audrey Hepburn sur "How long have this been going on ?" dans Funny face de Stanley Donen. Quelque chose comme l'essence de l'esprit de la comédie musicale.

I could cry such chin tears

Where have I been all these years

A little while come on and tell me now

How long has this been going on?

07:35 Publié dans Panthéon | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : stanley donen, audrey hepburn, comédie musicale | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

24/08/2006

Cher Nanni...

Je me lance dans un nouveau blog un peu différent, je l'espère :

Cher Nanni... est un projet de film documentaire que je porte depuis plusieurs années autour de l'histoire des salles de cinéma de la ville de Nice. Écrit à la fin des années 90, j'ai essayé de le produire sans succès mais j'ai accumulé une masse assez importante de documents autour du sujet. Repérages, entretiens, vidéos, archives, tout un ensemble que j'ai envie de faire partager et d'enrichir éventuellement en m'appuyant sur les échanges qui font partie intégrante des blogs. Je pense également ajouter à ces documents des images et des sons venus des films évoqués par les différentes salles et que j'ai imaginé faire partie du documentaire, sous réserve des problèmes toujours complexe de gestion des droits. Un blog comme un film, pour donner une idée d'un film. J'ouvre donc mes cartons à compter du mois d'août et vous invite à passer faire un tour.

07:55 Publié dans Blog | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : Blog | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

23/08/2006

Copinage rime avec hommage

14:20 Publié dans Blog | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : cinéma, blog, Jerry Lewis | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

20/08/2006

Seconds couteaux

Jack Warden, c'était l'homme sûr de lui. Quarante cinq ans de carrière à travers le cinéma américain de Tant qu'il y aura des hommes de Fred Zinnemannn en 1953 à Bullworth de son ami Warren Beatty en 1998. Boxeur professionnel, videur, marin, parachutiste pendant la seconde guerre mondiale, il a la biographie type du dur à cuire vu par Hollywood. Et les seconds rôles pour Sidney Lumet, John Ford, Robert Wise, Hal Ashby, Woody Allen, Alan J. Pakula et l'ami Beatty qui lui apportera deux nominations à l'oscar pour Shampoo et le remake du Ciel peut attendre. Soldat, policier, président des USA, médecin, juré n°7, il est l'homme des certitudes, celui qui est l'ami du héros ou son antagoniste, celui qui le mettra en relief. Lui aussi fera beaucoup de télévision, lui non plus n'accédera pas au premiers rôles au cinéma. Et tout le monde connaît son visage. Il vient de disparaître à l'age de 85 ans.

Sources photographies :

Mako : Mako tribute (site trés complet sur l'acteur)

Warden : théage.com

Kirby : Gonemovies.com

23:05 Publié dans Acteurs | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : acteur, Mako, Jack Warden, Bruno Kirby | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |