22/03/2008

Nettoyage de printemps

Nous y sommes. J'ai retiré quelques liens de blogs qui semblent avoir définitivement fermé. Mon plus gros regret est la disparition de SugarK, le premier blog que j'ai lié à Inisfree. Il était animé par une jeune femme adorant Marilyn Monroe et qui a publié des centaines de photographies, souvent rares. J'ai également basculé quelques liens sur l'Hispaniola, m'en tenant à ne conserver ici que des liens purement cinéma. L'Hispaniola, pour ceux qui n'y sont jamais passé, c'est mon blog « généraliste », mon île, comme le Dr Orlof a sa cave. Et puis vous aurez noté que je suis en train de mettre en ligne les flux rss de mes liens, ce qui vous permet, quand vous cliquez dessus, d'avoir une vue synthétique du blog correspondant.

Pour le plaisir et pour saluer le travail en cours de Donatienne, une très belle affiche du film de Duccio Tessari Una pistola per Ringo (Un pistolet pour Ringo) avec le beau Giuliano.

J'ai repoussé la publication de cette note de deux jours, en apprenant la disparition d'Eva Dahlbeck. Coincidence, je suis en train de lire avec avidité Lanternae Magicae d'Ingmar Bergman dans lequel on comprend pourquoi il est peut être le plus grand cinéaste du couple.

Le travail cinématographique est une activité fortement érotique. On vit avec les comédiens, sans réserve, on se livre totalement et mutuellement. L'intimité, l'affection, la dépendance, la tendresse, la confiance et la foi devant l'oeil magique de la caméra apportent une sécurité chaleureuse et peut-être illusoire. Tension, détente, respiration commune, moments de triomphe, moments d'échecs. L'atmosphère est irrémédiablement chargée de sexualité. Il m'a fallu des années avant d'apprendre qu'un jour la caméra ne tourne plus et que le projecteur s'éteint.

Une curiosité signée Agnès Varda

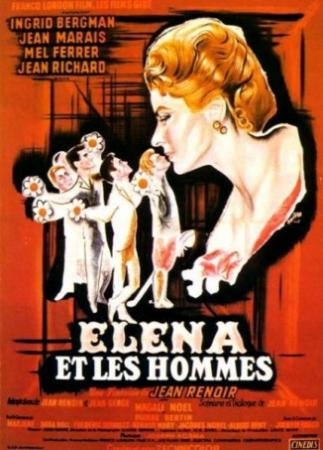

Sinon, je vous recommande vivement une note spectaculaire et passionnante, pour les anglophones : une discussion entre Craig Keller du blog Cinémasparagus et Andy Rector du blog Kinoslang. Leur sujet : Eléna et les hommes de Jean Renoir. C'est abondamment illustré avec de nombreuses comparaisons de plans (Ford entre autres, alors moi, forcément...). Homeric ! Comme dirait l'autre.

15:25 Publié dans Blog | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : agnès varda, duccio tessari, jean renoir, ingmar bergman | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

20/03/2008

Eva Dahlbeck 1920 - 2008

"Porte-parole de la féminité victorieuse" (Ingmar Bergman)

22:33 Publié dans Actrices | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : eva dahlbeck | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

18/03/2008

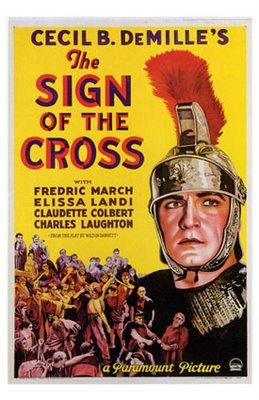

Les jeux du cirque

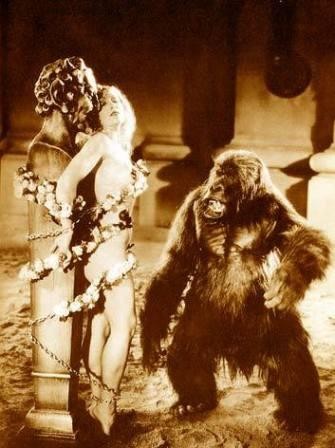

Danse de séduction saphique, orgies, esclave nu aux pieds de l'empereur, décapitation, empalement, imagerie homosexuelle, bondage, sadisme, tenues affriolantes aux décolletés d'ici jusques en bas, lutte de gladiateurs huilés. Non, je ne suis pas en train d'essayer de faire sauter mes statistiques, je vous présente simplement le menu de The sign of the cross (Le signe de la croix), peplum Cecil B DeMillesque datant de l'an de gâce 1932. Vous vous souvenez sans doute de notre charmante amie enchaînée à un poteau, nue et enguirlandée de fleurs, livrée à la concupiscence d'un gros singe velu (là). Je devais voir ce film. C'est fait. C'est beau.

Ça commence par Néron jouant de la lyre face aux flammes de Rome. Néron, c'est Charles Laughton qui se régale dans l'adiposité et la lèvre tombante. Une corde casse. Il y a de la persécution de chrétiens dans l'air. Ça continue avec l'impératrice Poppée se baignant dans sa piscine remplie de lait d'ânesse. Poppée, c'est Claudette Colbert et c'est un spectacle charmant. Une amie vient la visiter pour échanger quelques potins. « Déshabille-toi et viens me rejoindre ». Deux jolis pieds se débarrassent de sensuelles sandales. Délices de l'imagination.

Voici Marcus Superbus, préfet de Rome, joué par Frédéric March qui fut Jekyll et Hyde pour Robert Mamoulian dans une mémorable version de 1931. Il a l'armure, l'oeil et les muscles luisants. Et le peplum au ras des fesses. Le voici qui tombe sous le charme de Mercia, la belle et prude Elissa Landi. Elle est charmante aussi, mais garde du début à la fin une longue robe austère et si peu moulante. Mercia est chrétienne. Comment sauver la condamnée ? Tâche ardue car Marcus a repoussé les avances de l'impératrice et celle-ci se montre impitoyable. « Garce ! » lui lance le préfet après qu'elle ait poussé Néron à la fermeté. « Je t'aime » lui répond Poppée avec une expression d'insolence inoubliable.

Marcus Superbus sera-t'il alors convertit à la foi nouvelle ? Il semble que ce soit le cadet de ses soucis. Le film montre plutôt ses efforts pour amener la digne chrétienne à apprécier enfin les délices de la vie romaine. Lors d'une orgie, il envoie même une de ses ex-maîtresses, Ancaria (Joyzelle Joyner), se trémousser lascivement autour de la belle et l'effleurer de mille doigts. Hélas, les chrétiens chantent sur le chemin de la prison et affermissent le coeur de Mercia. Tout est à recommencer.

Nous voici au cirque, enfin, pour la longue scène finale. Elle va se jouer sur trois niveaux.

Au sous sol, en coulisses, les chrétiens attendent. Ils prient, ils désespèrent, ils espèrent, certains portent des chaînes, d'autres des haillons suggestivement déchirés. Si vous êtes attentifs, vous reconnaîtrez parmi eux le visage émacié de John Carradine. C'est là que se joue l'acte ultime entre Marcus et Mercia. Elle a été condamnée à monter seule dans l'arène. Il doit, pour la sauver, la convaincre d'abjurer sa foi. Mais elle est têtue et il est amoureux.

En haut, dans les gradins, ce sont les spectateurs. On est venu en famille comme on va au cinéma, on est plus ou moins bien placé, on achète de quoi grignoter, on parie, on s'impatiente. Et puis, le film commencé, comme le public populaire de la grande époque, on réagit de mille façons. On rit, on se cache les yeux avec les mains, on se trémousse, on frémit d'angoisse ou de plaisir. Avec sa description détaillée du public romain, DeMille nous renvoie à notre image de spectateur devant son film, non sans perversité ni humour, avec un peu de cynisme aussi dans la mesure ou le regard moral sous entendu par ces plans ne tient pas une seconde face au spectacle offert.

Car au centre, sur l'écran, sur la scène, sur le sable de l'arène, l'imaginaire visuel de DeMille de déchaîne sans retenue. C'est une succession de tableaux violents, sensuels, sadiques et excitants. Ils illustrent, comme les gravures de la Bible ou de la Divine Comédie, toutes les choses merveilleuses que j'ai listées en introduction. Et certaines ne dépareilleraient pas dans le Caligula de Tinto Brass. Il faut voir le gros plan de la fille au singe, le visage renversé contre un visage de satyre de bronze qui a l'oeil lubrique et la langue dans l'oreille. Et la beauté de l'image, ce gris perlé un peu opaque à la façon de Von Sternberg ou de Murnau.

En voici une autre, une jeune blonde aussi peu vêtue, livrée à des crocodiles énormes et luisants. Son cri d'épouvante en gros plan fait penser à ceux que poussera l'année suivante Fay Wray dans King Kong. Les visions se succèdent. Lutte à mains nues, combats de gladiateurs, hommes écrasés par des éléphants, combats contre des fauves, des ours, des taureaux. Clou baroque du spectacle, une bataille sans merci entre trente amazones robustes et trente pygmées frisés. Il faut le voir pour le croire, cela a du enchanter les surréalistes à l'époque. Tout cela est monté de main de maître, une surprise après l'autre. Bientôt, puissants, superbes, les lions montent les escaliers. Les chrétiens aussi, plutôt pitoyables et pas très superbes. On cache les yeux des enfants.

En 1944 le film avait été remonté avec un prologue et un épilogue pour exalter l'esprit de sacrifice en ces années de guerre mondiale. Difficile aujourd'hui de croire que ce film ait pu édifier qui que ce soit, même si ma grand-mère m'en parlait toujours avec émotion. Pourtant Cecil B DeMille, grand manitou du divertissement populaire et familial, avait sans doute de nobles visées, mis à part l'espérance de voir Claudette Colbert nue. Hélas pour lui, son cinéma sensuel et débridé le trahi. Durant tout le film, les chrétiens apparaissent plutôt comme une secte de doux dingues entêtés, tandis que les romains, avec leur débauches, sont des jouisseurs assumés et sans entraves. Et la beauté des plans, de la mise en scène, rend justice au raffinement des intérieurs, à la beauté des corps, à l'érotisme des vêtements, au raffinement des bijoux et des parures. Le film a coûté une fortune et ça se voit. Qui ne voudrait rejoindre Poppée dans sa piscine ?

L'amour de Marcus pour Mercia semble sincère, sous le signe de la gaieté et du renoncement. Il est d'autant plus difficile de croire aux hésitations de l'héroïne, sans parler de son discours rigide et halluciné à la fin. Mais qui se soucie de crédibilité dans un tel film, l'une des plus belles bacchanales que j'ai vue sur un écran.

The sign of the cross est un film d'avant le code Hays, du nom de William Hays, sénateur puritain engagé par les grands studios hollywoodiens pour mettre en place des règles d'autocensure. DeMille lutta contre Hays pour conserver la danse lascive d'Ancaria comme Hawks avait lutté l'an passé pour son Scarface incestueux. Dès 1934 le code est effectif et les pagnes de Tarzan et Jane seront transformés en tabliers de soudeurs. Il se lézarde tout au long des années 50 pour être définitivement abandonné en 1966. Entre temps, le film de DeMille sera amputé de toutes ces choses sympathiques dont je vous ai parlé, jusqu'à nos temps modernes et bénis où l'on retrouve la nage naturiste de Jane, l'indigène écrasé sous le talon de King Kong et notre belle amie offerte à son simiesque partenaire. Ne vous en privez pas.

Vaste analyse sur le site Peplum

Superbe article du Greenbriar Picture show à l'iconographie toujours riche.

Un article très complet, en anglais, plein de détails, sur DVD Savant.

Le film se trouve dans un coffret DVD Universal avec quatre autres oeuvres des années 30 : The Cecil B. DeMille collection. C'est de la zone 1 mais il y a les sous titres en français. Les trois captures DVd en proviennent.

23:13 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : cecil b demille, peplum, érotisme | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

15/03/2008

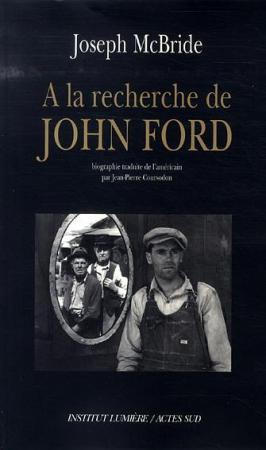

A la recherche de John Ford

Joseph McBride écrit dans A la recherche de John Ford (Editions Institut Lumière – Actes Sud) que la genèse de ce livre remonte à 1971. Cinéphile passionné par cette oeuvre immense, il organise des projections dès l'université avant de devenir avec Peter Bogdanovich l'un des critiques clefs de la réévaluation du cinéaste au début des années 70. Il rencontrera le maître (« Vous n'avez rien à faire de plus excitant » lui dira Ford pour commencer), ses collaborateurs, sa famille et se rendra sur la terre de ses ancêtres. Poussé par le temps qui efface petit à petit cette génération, naît alors l'ambition d'un livre somme, vaste comme les étendues de Monument Valley, qui embrasse l'homme et l'oeuvre.

Aujourd'hui, le livre existe, à la mesure de cette ambition. Un pavé comme on dit, de plus de mille pages sur papier bible. Un somme, oui, de témoignages, de documents, de recherches, de recoupements. Un travail de détective, d'historien, de critique et d'amoureux qui force l'admiration par son ampleur et sa précision. Et ce qui ne gâte rien, ça se lit facilement, avec voracité même pour peu que l'on partage avec l'auteur cet amour de la poésie fordienne et la fascination pour son mystère.

A la recherche de John Ford se situe dans la ligné des ouvrages de Donald Spoto sur Alfred Hitchcock, de Todd McCarthy sur Howard Hawks ou encore de Serge Toubiana et Antoine De Baecque sur François Truffaut. Il cherche à pénétrer l'homme en profondeur pour éclairer son oeuvre. Le titre choisi par McBride est significatif. Il existe une énigme John Ford et il cherche à la percer. Mais Ford est un morceau plus coriace que ses collègues. Hawks était un aristocrate qui s'épanouissait dans l'action (Faire des films, de la moto, de l'avion), Truffaut et Hitchcock étaient obsédés par les femmes et le cinéma de façon exclusive. Ford c'est une autre paire de manches et, dès le milieu du livre, j'ai eu le sentiment que McBride n'arrivait pas, ne toucherait pas à son but. Comme le personnage joué par John Wayne à la fin de The searchers (La prisonnière du désert), il réunit les morceaux mais reste sur le seuil. A plusieurs reprises, il avoue ses difficultés à résoudre les contradictions fordiennes. Son abondance de sources et sa précision ne font que rendre les choses encore plus obscures.

Par exemple sur l'attitude du cinéaste durant le maccarthysme et la liste noire. Dans un long chapitre, nous avons côte à côte sa fameuse déclaration courageuse où il s'oppose à Cecil B. DeMille, et la lettre admirative qu'il lui envoie le lendemain, son amitié pour Wayne et Ward Bond, très engagés dans le combat anticommuniste, couplé à sa façon de leur faire jouer des « libéraux » (Wayne dans Fort Apache) ou des personnages symboles de tolérance pour Bond. Il y a ses emportements contre le sénateur Mac Carthy (« Je ne voudrais même pas rencontrer cet homme dans un bordel ») et une lettre ou il accuse John Huston de communisme. Il y a ses dérobades, des aveux d'impuissance, et puis sa façon de faire retirer son amie Anna Lee de la liste noire d'un simple coup de fil. Il y a des zones d'ombres, le goût du secret, l'art du mensonge, de l'humour douteux. Impossible de s'y retrouver là-dedans.

Et McBride parfois s'y enferre. Il fait à mon sens deux erreurs. La première est de vouloir lire les positions complexes de Ford à la lumière de critères actuels, notamment de ce que l'on appelle le « politiquement correct ». C'est flagrant dans l'étude de la façon dont Ford aborde les minorités (indiens, noirs). D'abord parce que Ford raisonne en termes d'être humain ou de groupe social (la famille, la garnison, la tribu) plutôt qu'en termes nationaux, politiques ou ethniques. Ce qui l'amène à privilégier tel ou tel point de vue selon le cas et, par exemple, exalter les buffalo soldiers noirs sur le dos des apaches, ou passer alternativement pour les indiens d'une vision généreuse au cliché des brutes sanguinaires. Un film comme The searchers est ainsi un monument d'ambiguïté pouvant susciter les lectures les plus diverses. Et Ford l'a sans doute voulu comme ça.

L'autre erreur me semble être de ne pas suffisamment faire la part de l'humour fordien. Rien que dans ses films, son sens de l'humour irlandais ne fait toujours pas l'unanimité et donne prise à ses plus dures critiques. En lisant la lettre à DeMille, par exemple, j'ai beaucoup de mal à la trouver sérieuse. Je peux me tromper, mais j'y vois de l'ironie. A plusieurs reprises, je pensais à la phrase de Desproges : «On peut rire de tout, mais pas avec n'importe qui ». Et puis, il faut avouer que Ford lui-même n'a jamais simplifié les choses. Il a toujours aimé avancer masqué. Il parlait peu et on ne compte plus les répliques déroutantes pour ses plus fidèles admirateurs. Pétri de contradictions, il semble avoir cultivé cet aspect de sa personnalité pour protéger une sensibilité à vif qu'il estimait dangereuse au sein du système dans lequel il travaillait. Il préférait la laisser filtrer dans ses films. Ses films sont l'expression d'un idéal mais sa vie, pour riche qu'elle fut, en était loin. Pour lui sans doute l'oeuvre devait passer avant l'homme, une oeuvre dont McBride écrit justement, presque à regret, que sa complexité permet à chacun de trouver ce qu'il est venu chercher. Ce qui fait de la recherche de John Ford une recherche sur soi-même.

D'un point de vue biographique, le livre est une réussite. Toute la première partie sur son enfance dans le Maine et son adolescence est un puissant portrait de l'immigration irlandaise au début du siècle (et je comprends la fascination de Martin Scorcese pour Ford). Toute l'histoire sur ses débuts dans le Hollywood naissant est passionnant, éclairant surtout sur la relation complexe (tiens) qu'il entretenait avec son frère Francis. C'est Francis qui le fit venir et le format, Francis qui était alors un metteur en scène coté et dont la carrière dégringola au début des années 20. Par la suite, les évènements sont plus connus et l'on retrouve les grands passages de la légende, de la découverte de Wayne à la brouille avec Fonda, de son implication dans la seconde guerre mondiale à ses relations avec les producteurs. Une découverte pour moi, sa liaison (complexe encore) avec Katharine Hepburn en 1936/1937.

D'un point de vue critique, je suis plus mitigé. L'essentiel de l'oeuvre muette étant perdue, la tache reste ardue. McBride cite volontiers ses collègues et se situe clairement dans le camp de ceux qui estiment assez haut la fin de carrière de Ford, à l'inverse de Lindsay Anderson par exemple. Pas de grosse surprise mis à part les pages enflammées sur Pilgrimage (Deux femmes – 1932) que l'auteur tient en très haute estime. Un film que je dois découvrir toutes affaires cessantes. Il y a de très belles pages aussi sur How green was my valley (Quelle était verte ma vallée – 1941) que j'ai eu envie de revoir illico, The quiet man (L'homme tranquille – 1952), Fort Apache (Le massacre de fort Apache – 1948) et The searchers(La prisonnière du désert– 1956). Peu d'originalité dans l'approche de films moins estimés mais estimables comme Mogambo(1953) ou The horse soldiers(Les cavaliers– 1959). Je partage aussi moins ses critiques sur les prestations de Victor McLaglen dans The informer(Le mouchard– 1935) et de Jane Darwell dans Grapes of warth(Les raisins de la colère– 1940). Passé les contorsions sur tel ou tel aspect politique de l'oeuvre, j'ai surtout été surpris sur le peu de cas que fait McBride de She wore a yellow ribbon (La charge héroïque– 1949). La beauté du film est reconnue, mais McBride déplore le peu d'action. « Scénario médiocre », le livre m'en est tombé des mains. Comme si la délicate tapisserie de ce film n'était pas du même ordre que celle de ses chefs d'oeuvres les plus intimes comme Wagonmaster(Le convoi des braves– 1950) ou Young Mr Lincoln(Vers sa destinée– 1939). Comme si ce film n'était pas immensément riche en mouvements humains. Il faut dire que c'est l'un des films préférés de Lindsay Anderson qui n'aime guère Fort Apache. Ceci explique peut être cela et puis nous nous sommes réconciliés sur The man who shot Liberty Valance(L'homme qui tua Liberty Valance– 1962) pour lequel McBride écrit « [c'est] le film américain le plus important des années 60 ». Et puis tout ça, c'est une question de point de vue.

Celui de McBride se défend avec vigueur et son implication personnelle dans le livre n'est pas la moindre de ses qualités. Il vous faudra faire une bonne place dans votre bibliothèque à cet ouvrage important mais non définitif. La recherche de John Ford peut continuer puisque ce qui compte, c'est le voyage.

Le livre

22:48 Publié dans Livre | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : john ford, joseph mcbride | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

12/03/2008

Toutes les couleurs de l'obscurité

Tutti i colori del buio date de 1972 et est connu en France sous le titre L'alliance invisible. Tourné par Sergio Martino et produit par son frère Luciano, il réunit autour de la belle aux yeux de chatte l'équipe rodée de Il strano vizio della signora Wardh (L'étrange vice de Mme Wardh) et de La coda dello scorpione (La queue du scorpion) réalisés l'année précédente. On retrouve ainsi Bruno Nicolai à la musique, ici une partition avec chœurs qui ne dépareillerai pas chez Dario Argento ; Eugenio Alabiso au montage toujours partant pour des formes expérimentales ; l'habile spécialiste Ernesto Gastaldi au scénario ; et une solide distribution à commencer par le suave, le beau, l'élégant George Hilton aux bras protecteurs dans une composition ici plus intense et plus sobre mais moins centrale. A ses côtés Ivan Rassimov continue d'inquiéter avec ses yeux si bleus et j'ai retrouvé avec plaisir Nieves Navarro (sous le pseudonyme de Susan Scott) qui a tenu quelques rôles mémorables chez Tessari dans les deux Ringo avec Giuliano Gemma et chez Sollima où elle jouait la sinistre veuve de La resa Dei conti (Colorado).

Edwige est Jane, jeune femme vivant à Londres et qui se remet difficilement d'un accident de voiture qui lui a fait perdre l'enfant qu'elle attendait de Richard. En proie a des cauchemars terrifiants, elle consulte sur les conseils de sa sœur un psychiatre. Mais l'homme qui la poursuit dans ses rêves semble bien réel. Au bord de la folie, Jane va tomber sous la coupe d'une étrange secte satanique. Haha !

Tutti i colori del buio est visiblement très inspiré du Rosemary's baby de Roman Polanski et nourri de la réalité des sectes meurtrières comme celle de Charles Manson. Le film est avant tout une plongée en profondeur dans l'âme d'une femme fragile, une âme en équilibre précaire, à deux doigts de sombrer. Les premières minutes sont saisissantes. Un long plan bucolique d'un lac sur lequel tombe la nuit. Les bruits de la nature qui s'élèvent jusqu'à provoquer une angoisse diffuse. C'est la plongée dans le « buio », là où « le sommeil de la raison engendre des monstres ». La scène suivante est un cauchemar lynchien avant la lettre. Une caméra comme ivre, un chant enfantin, une vieille femme hideuse vêtue comme une poupée, une autre, bouffie, enceinte, et une troisième nue sur un lit. Une paire d'yeux bleus intenses, une main qui brandit un couteau. La femme nue est sauvagement poignardée. Edwige se réveille. Cette ouverture donne le ton du film, un contraste permanent entre le calme des décors anglais dont l'apparence ordonnée se fissure pour laisser passer les figures du mal, de l'angoisse et de la folie. Le tueur mystérieux peut apparaître dans une rame de métro, derrière un pan de mur du confortable appartement, derrière chaque arbre du parc tranquille. Le charmant manoir dissimule les rites sanglants et sexuels de la secte. Et que dissimule le regard rassurant de Richard ? L'esprit de Jane est aspiré par ces fissures du réel, elle bascule, attirée irrésistiblement, offerte et fascinée.

Fascinée et fascinante. Tout le film est construit autour d'elle, plus que dans les précédents encore, et nous dansons cette valse folle avec Edwige. Elle n'est peut être pas une grande actrice, mais elle est mieux que cela. Parce qu'elle dégage un naturel et un abandon au film finalement assez rare. Sa beauté très italienne (même si Edwige est française !) est faite d'un mélange de rondeur et de finesse. Il y a du solaire et du félin, de la souplesse et de la langueur. Il y a la sophistication de la ligne de ses cils et un éclair sensuel sauvage dans l’œil. Il y a la plénitude de ses seins et leur élan aérien. Plongée dans l'artificialité des situations de ce cinéma de genre, elle ne donne jamais l'impression de jouer. Elle est, elle vit, elle y croit et nous la suivons. C'est un sentiment assez déroutant qui explique sans doute son extraordinaire popularité durant les années 70 dans tant de films médiocres voire indignes. Mais elle y est toujours toute entière, s'offrant corps et âme dans toutes ces comédies avec un éclat de rire désarmant.

J'aimerais assez qu'elle rencontre un réalisateur qui fasse pour elle ce que Tarantino a fait pour Pam Grier. Un rêve passe.

Intellectuellement, il est quand même plus satisfaisant de la découvrir dans ses gialli, entourée de gens au métier solide, capables de soigner l'écrin, voire même de faire preuve de talent. Tutti i colori del buio est une réussite à l'ambiance fantastique soignée, aux rebondissements nombreux, jouant avec les codes du genre (tueur à l'arme blanche, jolies femmes, traumatisme...)plus qu'il ne les transgresse. La scène de la messe noire est caractéristique avec le gourou aux ongles démesurés, la musique obsédante, le sacrifice animal, les adeptes hallucinés, la caméra très mobile et au milieu de tout cela, Edwige à peine apeurée, s'abandonnant aux étreintes de la foule maladroite et brutale, image ironique de son public sous le charme.

Captures DVD Alan Young (qui se trouve facilement en Italie)

Critique sur Série Bis

Critique sur Psychovision

Critique sur Giallo fever

Critique sur DevilDead

23:20 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (11) | Tags : sergio martino, edwige fenech, george hilton, giallo | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

04/03/2008

L'air du temps

J'ai eu début janvier un échange intéressant avec Serge Toubianna sur son blog. Toubiana, c'est le critique, l'ancien rédacteur en chef des Cahiers du Cinéma et l'actuel directeur de la cinémathèque française. Tout est partit d'une de ces déclarations lapidaires qui accusent le « piratage » de « tuer le cinéma ». Un lecteur lui ayant fait une réponse pleine de vigueur, expliquant sa façon d'utiliser Internet, Toubiana a répliqué en critiquant ce qui me semble pourtant un fondamental de la cinéphilie : l'esprit de collection. Et que celui qui n'a jamais fait de liste me jette la première pierre. Ceux qui me lisent depuis longtemps savent que ces sujets me tiennent à coeur et je suis donc partit au quart de tour. Et il me semble intéressant de revenir sur cet échange à la lumière de plusieurs faits de l'actualité récente. Parce que bon, hein, quand même.

Il convient d'abord de différencier nettement mon camarade cinéphile qui télécharge des films chinois muets des années trente de mon collègue de travail qui télécharge le dernier Astérix pour le voir avant ses autres collègues de travail, et de ce gars que je ne connais pas qui édite clandestinement les films avec Sylvester Stallone pour les revendre sur un marché. Je me sens solidaire du premier, énervé par le second auquel je conseille depuis des années en vain de regarder autre chose, et indifférent au troisième, auteur d'une contrefaçon comme un vulgaire faiseur de faux sacs Vuitton.

Pour le pouvoir dominant aujourd'hui, mettre l'accent sur les vilains « pirates » des deux premiers types en les assimilant au troisième, permet d'évacuer les questions de fond sur la place de la culture dans notre monde (je vais m'en tenir au cinéma) et de faire passer discrètement des coups réellement mortels à cette culture, à ce cinéma que mon camarade cinéphile, moi-même et sans doute Serge Toubiana aimons.

L'un de ces problèmes de fond est celui de l'offre. Je vous conseille la lecture de la note et des échanges qui l'ont suivie sur le blog de mon ami, le bon Dr Orlof. Je partage largement ses inquiétudes. La distribution en salles ne s'arrange pas avec les années et la télévision « de masse » qui a eu une importance capitale dans le développement de ma passion ne fait plus son boulot depuis longtemps. Le DVD est sans doute l'alternative la plus intéressante, mais il se pose le problème du prix et celui de la volonté des éditeurs de sortir certaines catégories de films, leurs politiques éditoriales collant généralement à celles des distributeurs salle. L'offre « légale » sur Internet étant très en retard, elle n'est pas encore un palliatif. Bref ce n'est pas la joie.

Serge Toubiana s'enflamme sur la beauté de la diffusion en salle. Si je partage cet amour, je trouve que son discours est avant tout celui très parisien de quelqu'un qui, depuis des années, n'a guère de difficultés à accéder dans les meilleures conditions à la majorité des films. C'est une vision limitée car combien y a-t-il de cinémathèques en France ? Quel est le rapport entre les salles grand public et celles aux programmations hors des sentiers battus ? Et qui a déjà vu une reprise dans un Multiplexe ? Le multiplexe, voilà l'ennemi ! Bien avant le pirate derrière son clavier, il ne se contente pas de tuer économiquement les salles de centre ville mais impose un modèle de séance qui est au cinéma ce que les fast-food sont à la gastronomie. Ces chaines à vocation hégémonique ne laissent aucune place au cinéma non formaté et, comble de cynisme, trainent désormais en justice les salles Art et Essais ou municipales en justice pour « abus de position dominante » comme pour le Mélièsde Montreuil et le Jean Eusatche de Pessac. On croît cauchemarder. Ce mouvement ne tolère aucune voix discordante et vous savez sans doute que la partie la plus virulente du message de remerciement de Mathieu Amalric aux Césars a été heureusement amputée d'un joli passage :

Insupportable "trompe l’œil" des multiplexes. Les chiffres comme seule ligne d’horizon. Aveuglement, brouillage, gavage, lavage. Et quelle solitude. Vous avez déjà parlé à quelqu’un dans un multiplexe ? Pas moi. D’ailleurs c’est impossible, ce qui compte c’est le flux. "Circulez s’il vous plaît, y’a rien à voir" . Au suivant ! bande de Brel. (texte complet ici).

Mais Amalric se fait surement des idées et le cinéma n'a rien à craindre des multiplexes puisque des gens respectables nous assurent que c'est la faute aux pirates.

Jusqu'ici, il restait une alternative pour la province : les festivals. Animés par des équipes de passionnés, souvent bénévoles, travaillant avec des subventions publiques, ils portent à bout de bras la diffusion du court-métrage, de l'expérimental et d'une partie du documentaire. Ils offrent la seule véritable opportunité de découvrir de belles rétrospectives en salle comme celle de Ford à La Rochelle. Une telle situation ne saurait durer et on nous annonce que les financements vont être « redéployés » tandis que les actions vont être « évaluées » selon des « indicateurs », au hasard, la fréquentation du public. Bref, comme l'a déclaré notre merveilleux premier ministre, la culture doit participer à l'effort de réduction de la dette. Il n'a pas ajouté comme les entreprises qui touchent des subventions pour réfléchir à des plans sociaux ou les bénéficiaires des aides agricoles. Mais cela va sans dire, d'autant que ce milieu est plein de cultureux gauchistes qui ne sauraient déverser de la pellicule sur les routes ni délocaliser leur festival en Roumanie. Au pas les saltimbanques. Un tel espace de liberté et de créativité ne saurait rester livré à lui même d'autant qu'il avait pris fait et cause pour les intermittents du spectacle, autre catégorie d'abominables profiteurs.

Mais il n'est pas certain que ce soit ce genre de décision qui étouffe tout un pan de la création, puisque des gens respectables nous assurent que c'est la faute aux pirates.

Reste donc ce bon vieux DVD pour rester chez soi « à se tripoter la nouille » devant les home-cinéma comme a faillit le dire Amalric. Vous avez sans doute suivi les histoires de guéguerre de format entre Blue Ray et HDVD. Il est remarquable que constater dans les rayons que cette nouvelle avancée technologique forcément remarquable sert surtout aux grandes firmes à refourguer les mêmes films que vous avez déjà acheté en édition simple et « collector », avec des masters pas toujours améliorés et des boni toujours pitoyables mais avec une majoration de 50% du prix. Ils sont très forts. Un peu comme pour la licence globale. Voilà une belle idée, un bon compromis qui aurait pu dégager des sommes conséquentes que l'on aurait pu affecter à la création. Mais c'est un peu comme pour la taxe Tobin, une idée aussi généreuse et simple ne peu que receler des vices cachés et ne saurait fonctionner. Suite aux péripéties du presque vote par l'Assemblée Nationale fin 2006, la licence globale a été enterrée. Serge Toubiana ne semblait pas être contre. Mais vous aurez sans doute entendu notre Merveilleux Leader proposer avec ses voeux la supression de la publicité pour la télévision de service public. Et sa suggestion de compenser le manque à gagner par une taxe sur les équipements technologiques et les fournisseurs d'accès Internet. Un peu comme existe déjà une taxe sur les disques durs et le matériel de stockage vierge. Un peu ce que proposait la licence globale quoi. Sauf que là, ça ne peut que marcher puisque c'est destiné à compenser un manque de publicité. Tout ce bon argent qui avait faillit aller à la création, nous l'avons échappé belle. Ils sont vraiment très forts.

Mais j'ai sans doute tort de penser que c'est mauvais pour le cinéma puisque des gens respectables nous assurent que c'est la faute aux pirates.

Une bonne nouvelle quand même. Alors que je suggérais à Serge Toubiana d'ouvrir les films détenus par la Cinémathèque française et libres de droits à tous en les mettant en ligne sur le modèle de ce que fait le British Film Institute, j'ignorais qu'un projet européen avait de telles ambitions : European Film Treasures, c'est signalé par Ecrans. J'espère que la Cinémathèque française y participera.

Sinon, que faire ? Parce que tout cela c'est assez déprimant quand on le met bout à bout. Continuer à écrire de façon dithyrambique sur les films de Luc Moullet tout en ignorant avec superbe les grosses machines qui en sont à faire de leurs obligations de rentabilité financière un argument pour leurs spectateurs (avec le dernier Astérix, on a touché le fond), ça me semble encore le plus utile. Sinon, Plein d'informations sur le blog du Collectif National de l'Action Culturelle Cinématographique et Audiovisuelle.

19:04 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (7) | Tags : politique | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

28/02/2008

La mort de Clytemnestre

Luciana Paluzzi dans Il pistolero dell'Ave Maria de Ferdinando Baldi

Capture DVD Cecchi Gori

22:46 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : ferdinando baldi | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

26/02/2008

Bug sur la colline

Haut et fort me fait des misères sur la note consacrée le 13 février à Primrose Hill. Impossible d'entrer de nouveaux commentaires et donc de répondre aux remarques de FH, ce qui me désole. J'ai bien essayé de supprimer l'ensemble puis de le reposter, l'interface réclame un code de validation ce qui ne l'empêche pas de bloquer le commentaire une fois que j'ai obtempéré. Je ne sais pas si d'autres personnes ont eu le même problème. Je vais continuer à me pencher sur le problème, mais pas longtemps parce que ça use mes petits nerfs.

Ce soir, c'était la catastrophe, je viens de passer une bonne heure à remettre Inisfree en état. Je ne sais pas ce qu'ils ont trafiqué mais j'aurais bien aimé être avertit. Le souvenir de 20six s'estompe...

20:38 Publié dans Blog | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : blog | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

21/02/2008

Tiens ça droit

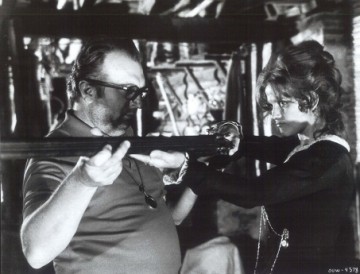

Sergio Léone dirigeant Claudia Cardinale pour une scène de C'era una volta nel west (Il était une fois dans l'Ouest – 1968). Photographie © Paramount

07:30 Publié dans Ça | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : sergio léone, claudia cardinale | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

19/02/2008

Ami, entends-tu ?

Cela fait une éternité que je n'avais pas eu envie de voir quelque chose à la télévision. Je me suis collé hier soir devant le petit poste de ma compagne pour découvrir le docu-fiction Vivre libre ou mourir de Christophe Nick et Andrew Bampfield . J'étais intrigué par cette forme qui mêle documentaire et fiction, que je connais mal mais qui se pratique beaucoup aujourd'hui. J'étais aussi séduit par son approche qui se veut à mi-chemin entre le mythe gaullien de la France résistante et, comme le dit le réalisateur Christophe Nick « [le] travail de déconstruction, parfois salutaire, mais qui a finalement abouti à une vision tout aussi tronquée de la réalité : des Français attentistes ou collabos, les « résistants de la dernière heure» , etc. C'est la victoire de Louis-Ferdinand Céline : tout le monde est veule, tout le monde est nul ».

J'avoue avoir été impressionné par la force de cette oeuvre. J'y ai retrouvé les accents de films comme La Marseillaise de Jean Renoir ou certaines oeuvres de John Ford, quand se mêlent les gestes de l'engagement quotidien d'hommes ordinaires au souffle de la grande Histoire. Les grandes étapes sont décrites avec précision, des premiers journaux clandestins aux mouvements communistes, de Jean Moulin aux grands maquis de 1943-1944. Rien n'est minimisé, du pétainisme, de la collaboration et de la milice, mais le documentaire fait ressortir les mille gestes minuscules venus constituer, reconstituer plutôt, un état d'esprit. Le rythme est soutenu, glissant parfois très vite sur des faits marquants mais assez connus par ailleurs (le Vercors par exemple), mais l'essentiel ressort avec puissance : la renaissance d'un sentiment républicain authentique auquel le pays, humilié, traumatisé par la défaite, cédant à certains démons, va finir par adhérer à nouveau largement. Et donner corps au triomphe de De Gaulle à la Libération.

Le grand moment de ce film, c'est la séquence d'Oyonnax. Le 11 novembre 1943, les maquisards de l'Ain décident de fêter la victoire de 1918 par un coup que l'on peut qualifier de médiatique et surtout d'un culot inouï. Trompant la vigilance des allemands, neutralisant les gendarmes et policiers de la ville d'Oyonnax, ils organisent un défilé dans les rues de la ville et une dépose de gerbe, en forme de croix de Lorraine, sur le monument aux morts. Impeccablement organisée, l'opération est un succès et révèle aussi une population acquise qui accueille les troupes « libres » avec surprise puis enthousiasme et fierté. Marc Jaboulay, fils de l'un des organisateurs est présent avec une petite caméra et une bobine de moins de trois minutes. Il filme le départ des maquisards, le défilé et le dépôt de la gerbe. Des images simples, essentielles. Le film partira à Londres et convaincra, nous dit-on, Churchill de débloquer les parachutages d'armes à la Résistance. Ce court métrage capte quelque chose de rare et de très émouvant : l'Histoire en train de basculer. Lorsque les troupes entrent dans la ville, il y a quelques dizaines de spectateurs, sans doutes incrédules. On sent le poids du silence sur ce film muet. Puis sur la droite, deux personnes commencent à applaudir, puis d'autres. C'est le moment exact où la population se révèle solidaire des maquisards, où le pays montre symboliquement qu'il n'est pas, n'est plus pétainiste, mais attend sa délivrance de l'intérieur. C'est beau comme la lutte des hymnes dans Casablanca. Comme l'enterrement de la prostituée dans The sun shines bright (Le soleil brille pour tout le monde). Le documentaire alterne ces images incroyables avec une reconstitution précise dont le son et un montage habile donnent une unité abolissant le temps pour donner à ressentir l'émotion du moment.

Il serait facile d'ironiser là-dessus. Mais j'avais plutôt des larmes de rage aux paupières quand le film rappelle pour conclure les ambitions politiques du Conseil National de la Résistance : République, laïcité, égalité, démocratie économique et sociale, un ensemble de principes qui ont mené son action et qui incarnaient son espoir. Aujourd'hui, avec arrogance et suffisance, certains ont entrepris de démolir méthodiquement cet héritage tout en voulant nous donner des leçons de mémoire. Un beau sujet de méditation pour les élèves de 10 ans.

Le site de la série

Le film complet du 11 novembre à Oyonnax

23:25 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (5) | Tags : Christophe Nick, documentaire, Andrew Bampfield | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

16/02/2008

Clermont 2008 – partie 4

Côté international, j'ai vu beaucoup moins de choses. J'ai surtout été séduit par Kilka prostych slow (Quelques mots simples), film polonais de la catégorie rapport mère/fille. Comme quoi c'est vraiment un problème de point de vue. L'histoire n'a rien de renversant. La mère jouée par Agata Kulesza a la quarantaine vigoureuse, bien dans son corps sinon dans sa tête, elle défend farouchement son autonomie, vendant en porte à porte des brosses qui massent la tête. Sa fille, jouée par la délicieuse Marlena Kazmierczak, chante admirablement mais est très introvertie, la tête sur les épaules, trop adulte déjà, quelque peu désolée de suivre les frasques de sa mère. Mais elle suit. Et sa mère, plantant ses loyers impayés, l'embarque pour une audition. Accident. La mère tombe sur un ex qui la dépanne et il a visiblement toujours quelque chose pour elle. D'où comédie et mélodrame. Pour la comédie il faut du rythme et la réalisatrice, Anna Kazejak n'en manque pas. Le film est construit avec rigueur et vivacité. Les deux héroïnes sont attachantes et on accepte volontiers, j'ai accepté volontiers, de jouer le jeu car, si je ne vous raconte pas la fin, vous pouvez la deviner sans peine. Pour le mélodrame, il faut de l'empathie. Ce qui fonctionne, c'est la délicatesse des portraits, l'épaisseur des personnages qui savent pourtant conserver une véritable légèreté. Le film est souvent drôle. Nous sommes loin du pathos de bien des films trop sages. Ce mélange d'humour et de drame agrémenté de sensualité et de dérision est assez caractéristique pour ce que j'en connais, de la comédie des pays de l'est. J'entends Jiri Menzl ? J'entends Milos Forman ? Oui c'est un (petit) peu cela.

Je ne pouvais pas rater I love Sarah Jane (J'aime sarah Jane), le film de genre de la sélection réalisé par Spencer Susser. Du joli travail, très anglo-saxon. Dans un monde où les zombies se multiplient (miam), un jeune adolescent est amoureux d'une jeune fille à peine plus âgée. Joachim l'a très justement écrit, c'est le croisement de Georges Romero avec Larry Clark. Mais pas trop sexe quand même. Un groupe d'enfants comme dans la chanson L'empereur Tomato Ketchup vit en toute liberté. Ce sont les cow-boys et les zombies et tous les coups sont permis. Ils détiennent un père zombifié et résolvent le complexe d'oedipe de façon radicale. L'humour macabre est roi comme dans les fameux comics d'horreur. C'est gore. C'est à la fois carré et inventif, complètement, j'ose le mot, jouissif. Raison de plus pour regretter les ratages de la sélection française en la matière. Abattoir de Didier Blasco lorgne vers Lynch, Monstre (2) vers le vampirisme moderne mais ça ne marche pas.

Pour mémoire : Kolam (Piscine) de Chris Chan Fui Chnong, documentaire malais assez beau sur les enfants d'Aceh qui apprennent à vaincre leur peur de l'eau suite au tsunami. Giganti de Fabio Mollo, très italien, un peu trop convenu sur un portrait d'adolescent (soleil, mer, mafia). Waterfront Villa bonita, un film taiwanais de Yi-an Lou, étrange, parfois drôle mais un peu confus. Et puis Shake off, tour de force de Hans Beehakker autour d'une chorégraphie du danseur Prince Credell, impeccable.

Je reviendrais à l'occasion sur les sélections des prix du public, programmes qui m'ont donné l'occasion et voir ou revoir quelques bijoux du court métrage. Quel bon goût, ce public, ai-je écrit en préliminaire. Je confirme. Et je vous laisse avec ces quelques liens, si vous voulez partir en exploration sur la toile.

Le site du festival

Voir L'idole aux mille reproches

Voir Tong (animation, sélection française)

Le site d'Alix Barbey

Un site sur Shake off

La bande annonce de I love Sarah Jane

Voir Procrastination (sélection internationale) chez Joachim

Des éléments du scénario de Irinka et Sandrinka

Photographies source : Filmpolski

22:55 Publié dans Festival | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : Clermont Ferrand, court métrage, Anna Kazejak, Spencer Susser | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

14/02/2008

Clermont 2008 – partie 3

Lisa est sans doute le film le plus rond que j'ai vu cette année. Réalisé par Lorenzo Recio, déjà auteur d'un très beau L'âne, l'infante et l'architecte en animation, monté par Jean-Gareil Periot dont j'ai revu le 200 000 fantômes (j'y reviendrais), photographié par Dylan Doyle, c'est un bel objet. Cette histoire d'une petite fille défiant l'autorité d'un père violent est traité comme un conte fantastique. Noir et blanc de grande classe, absence de dialogues, plans très travaillés (ce qui ennuie certains) illustrant les visions poétiques et terrifiantes de la fillette. Autour de la vaste demeure isolée dans d'improbables années 50, nous sommes entre Alice au pays des merveilles et La nuit du chasseur. Impossible de ne pas y penser quand la fillette se réfugie au fond d'un terrier en compagnie de lapins blancs occupant le premier plan. Il y a des idées de cinéma et une très belle idée sur le cinéma à la fin. C'est très aboutit, maîtrisé, impeccable et en écrivant cela j'ai l'impression de desservir le film. Ne me croyez pas, c'est superbe.

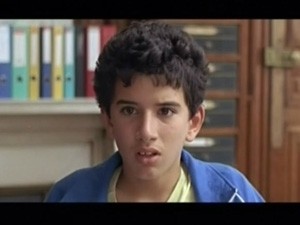

Dans les films carrés, C'est dimanche ! De Samir Guesmi possède les même qualités que Viande de ta mère de Laurent Sénéchal que j'avais aimé l'an passé sur une thématique proche : sensibilité, humanisme et humour. Un jeune adolescent est viré de son collège et orienté en filière technologique. Son père, un travailleur immigré, se méprend sur le sens de la lettre qui annonce la nouvelle et croît à une bonne nouvelle. Fier, il va vouloir fêter ça et honorer son fils juste au moment ou le garçon vient d'obtenir de sa pulpeuse amie quelle lui montre ses seins « s'il fait beau dimanche ». Il fait beau dimanche et une implacable mécanique se met en marche. C'est très bien écrit, jouant sur deux ressorts de la comédie qui ont fait leurs preuves : la méprise et le suspense sentimental. C'est traité avec finesse, faisant affleurer des choses plus graves (l'éducation, l'entrée en adolescence, le rapport père-fils, tout ça) sans jamais sacrifier au plaisir du récit. Le film est surtout remarquable dans sa peinture des différents personnages secondaires comme celui du tailleur joué par Simon Abkarian ou la jeune femme joué avec intelligence par Elise Oppong. Ils ont un véritable espace pour exister. « Je n'ai pas l'air comme ça mais pour moi aussi c'est la première fois » dit-elle, révélant ses beautés. Film généreux, C'est dimanche ! est aussi un premier film.

Très carré également, Nationale d'Alix Barbey. Trois personnages et un chien errent pour des motifs divers dans l'une de ces abominables zones commerciales qui bouffent la vraie campagne. C'est la veille de Noël et les quatre trajectoires vont se rencontrer dans un abri-bus battu par la pluie pour quelques minutes où vont se jouer l'illusion d'une famille. Un groupe dont la simple beauté va transcender la laideur de l'environnement. « C'est si simple l'amour » disait Garance. Douce ironie sans pathos. Le côté exercice de style empêche le film de surprendre vraiment, mais c'est de la belle ouvrage et Alix Barbey sait laisser suffisamment de choses dans l'ombre pour que l'on s'intrigue et que l'on entre dans son jeu.

Dans un registre plus inattendu, j'ai été sensible à Boulevard l'océan de Céline Novel. C'est une tentative plutôt réussie de comédie dans l'esprit de Tati et, comme je dis souvent, il y a de pires références. Une jeune femme en vacances au bord de la mer. Rituels d'une vie solitaire mais, pour une fois, pas désespérée. Assumée. Elle essaye vaillamment de faire décoller un sorte de cerf volant sophistiqué (si quelqu'un connaît le nom exact). Les dialogues sont réduits au minimum, la mise en scène rigoureuse et les cadres larges. Le montage inventif traduit les efforts de l'héroïne qui va attirer plus ou moins consciemment l'attention d'un touriste placide. Il y a de jolies choses comme le jeu sur les lumières de la résidence estivale. Céline Novel joue le rôle principal avec ce qu'il faut de retenue, de regard candide et d'expression lunaire. Mais déterminée.

Irina et Sandrinka de Sandrine Stoïanov et Jean-Charles Fink est une alliance assez excitante d'animation et de documentaire familial. Sur un entretien réalisé avec la grand mère de Sandrine Stoïanov, Irina (Russie, tsars, révolution, exil...), les réalisateurs composent un kaléidoscope mêlant diverses formes d'animation , une esthétique inspirée des graphistes soviétiques et l'incrustation d'images d'archives. J'ai cru reconnaître Octobre d'Eiseinstein. Il y a beaucoup d'idées dans l'animation et assez de rigueur dans le récit pour que cela dépasse l'anecdote ou l'exercice.

Alain Cavalier, le filmeur du Plein de super était en compétition avec Lieux saints, un documentaire étonnant sinon alléchant consacré aux toilettes, WC, gogues, cabinets, ouatères, chiottes, lieux d'aisance (parfois), bref aux petits coins si intimes même s'ils sont publics. Peut-on juger de la qualité d'une civilisation à la façon dont elle évacue les sécrétions naturelles ? Armé d'une petite caméra numérique, Cavalier explore avec méthode les cuvettes de ses amis, de bars et de restaurants, d'hôtels, errant sur les murs, s'attardant sur tel ou tel détail, allant jusqu'à faire un portrait très précis d'une simple vis. Sa voix chaude porte un commentaire plein d'humour. On sent son excitation à aborder ce sujet, le plaisir ludique à composer un film avec un matériau si réduit, la peur d'être découvert. Il arrive à jouer la contemplation, le suspense, la nostalgie et maintient l'intérêt pendant une bonne demi-heure. Vers la fin, le film prend une autre direction quand Cavalier nous fait visiter les toilettes de la maison de retraite de sa mère au moment de son décès. Le ton se fait grave et il passe quelque chose de poignant quand il cherche à retrouver, à se fondre dans le regard de la disparue. L'urgence à filmer la frise courant sur le mur est une interrogation muette. « Objets inanimé, avez vous donc une âme ? ». Mais Cavalier pirouette à la façon de Devos avec son peigne et enchaîne comme je l'ai écrit plus tôt sur un joli moment de philosophie existentialiste autour d'un mégot au fond d'un urinoir. Vanité de toutes choses.

En passant en revue mon programme, je me dis que c'était finalement pas mal. Éclectique en tout cas. Sans avoir trouvé véritablement un film qui me fasse monter aux rideaux, il y avait beaucoup de choses intéressantes. Comme chante Brassens, « chacune a son petit mérite » malgré les maladresses. Comme on ne nous montre pas facilement les courts métrages, guettez leur passage à la télévision où dans les festivals près de chez vous. Guettez Le vacant de Julien Guetta avec un beau rôle pour François Stevenin, Les illusions de James Thierrée, documentaire original sur les derniers jours du spectacle La symphonie du hanneton, Pourville de Juliette Baily et Les secrets de Tony Quéméré deux films de famille dans des registres différents, Tony Zoreil de Valentin Potier, comédie pour vulcains, et puis encore Comme tout le monde de Franco Lolli, un peu trop léger pour un grand prix mais bien fichu dans la catégorie rapport mère-fils. Et puis ceux que j'ai raté et ceux que je n'ai pas aimé. Je vais vous donner des liens.

(à suivre)

Photographie : C'est dimanche ! site france 3 et Boulevard l'océan site les 400 coups

23:10 Publié dans Festival | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : Clermont Ferrand, court métrage | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

13/02/2008

Clermont 2008 - Primrose Hill

Avec le recul, c'est Primrose Hill de Mikhaël Hers qui s'impose à moi comme le film le plus fascinant de cette édition. Il a pourtant à la base bien des éléments peu enthousiasmant : quatre jeunes musiciens dans le vent parisien, sur le fil de question existentielles, un filmage en lents travellings façon Gus van Sant, voix off et plans séquences. Et puis cette scène essentielle du dernier tiers qui me pose problème.

Primrose Hill est une colline du côté de Regent Park, à Londres, dont l'image est liée à l'oeuvre de nombreux artistes, des musiciens notamment comme les groupes Madness, Blur ou Oasis. C'est également là que se termine le roman de H.G.Wells, War of the world. Bref, cette colline est parcourue un jour d'été par cinq amis, unis par leur amour de la musique pop (anglaise évidemment) et de rêves communs comme monter un groupe et déchaîner les foules. Quand le film commence, quelques années ont passé et ils ne sont plus que quatre à déambuler sur la colline du parc de St Cloud. C'est l'hiver. La musique est toujours là, mais l'énergie a disparu qui devait porter les rêves. Dans l'un des premiers plans, nous les voyons ranger leurs instruments. Tout est dit.

Primrose Hill est construit de lignes qui suivent des trajectoires parallèles. Les amis marchent côte à côte, deux par deux. Il y a Londres et Paris, l'été et l'hiver, la voix off de l'absente venue du passé, aux phrases ciselées, et les dialogues du présent, denses et directs. Le film a beau être bavard, il laisse tout l'espace nécessaire à ce qui se joue entre les personnages : l'inexprimé de leurs sentiments, perte, amitié, amour, rage, impuissance, espoir. Ces sentiments trouvent leur expression dans la remarquable ambiance hivernale qui baigne le film. Le parc est baigné d'une superbe lumière douce et triste, on sent le froid et l'humidité. La photographie est de Sébastien Buchmann. La mise en scène les enveloppe de longs mouvements élégants, de larges cadres, et laisse les plans durer. Et ainsi ils vont, résolument, un rien butés, tout en donnant l'impression que leur périple les fait tourner en rond.

A un noeud de leur existence, ils croisent différents possibles. C'est la jeune mère de famille et la vie rangée, c'est le jeu de ballon et le maintient dans l'enfance, c'est la scène de l'hôpital et la dérive. C'est la tentation de la résignation. Ou de la fuite comme Sonia, jouée par Jeanne Candel, qui joue en province (Marseille ?) avec un groupe appelé les Gavroches Plutonium. C'est une pragmatique. Dans le groupe, le plus acharné à préserver le rêve, c'est Stéphane, joué par Hubert Benhamdine, le frère de la disparue qui accepte d'autant moins un nouveau déchirement. Thibaud Vinçon joue Xavier, celui qui malgré son allure de breton costaud, est sans doute le plus faible, déjà désabusé. Il montre à travers ses réflexions sur ses clients (il est disquaire) qu'il rejette ce qu'il a été. Joëlle est la plus lucide, l'interprétation tout en finesse et en charme de Stéphanie Daub-Laurent vient de lui valoir un prix d'interprétation. C'est elle qui va pouvoir proposer à Stéphane une porte de sortie.

Le film va se résoudre quand les lignes vont enfin se croiser. Joëlle et Stéphane vont se retrouver dans une petite chambre et va se jouer une très belle scène problématique. Il leur faut beaucoup d'énergie pour vaincre la pesanteur de leurs corps et rompre la force d'inertie qui les tient à distance. Ils se touchent enfin, au terme d'un suspense sentimental filmé avec tendresse et grâce. Je me serais presque cru chez Capra du côté du téléphone. Ils s'embrassent. Hers joue alors de petites touches de comédie. Elle met un disque. Il en change. « Tu veux me faire une sélection ? » ironise-t'elle. Ils se déshabillent puis s'étreignent. Et là, j'aurais aimé que la caméra se retire sur la pointe des pieds, avec délicatesse. Mais non, elle reste pour le plan séquence. On pourra argumenter que c'est en cohérence avec le style du film mais ça m'a gêné. Je trouve ce genre de scène inutilement risquée. A partir du moment ou l'idée est passé, et de belle façon, je commence à m'éloigner des personnages pour retrouver deux acteurs gigoter de leur mieux. En plan large, ce n'est vraiment pas évident. En général, c'est ennuyeux et/ou ridicule. Sauf pour les films érotiques, mais ce n'est plus le même objectif. Dans ce cas précis, j'ai trouvé que ça cassait un peu la magie des préliminaires. La scène a ses ardents défenseurs.

Suit une belle séquence familiale un peu dans le ton du dernier film de Philippe Lioret, un autre film sensible sur la perte, le deuil et le devenir adulte. Le film s'achève sur un dernier retour sur la colline de St Cloud qui se fond enfin, par la grâce des fantômes apaisés, avec Primrose Hill. Et la vie continue, comme on dit.

Il serait gonflé de parler de Primrose Hill sans mentionner sa bande sonore. Il faut avouer que, tout en aimant le style, je ne suis pas un grand connaisseur de la pop anglaise. Je considère aussi que la grande force du film est de ne pas rendre les chansons de Martin Newell, The Adventure Babies, The Little Rabbits (eux je connais) et autres Felt, trop envahissantes. Ils baignent le film qui, d'une certaine façon, est lui-même construit comme un de ces morceaux pop. Son atmosphère, son charme mélancolique, est celui de ces chansons que l'on a aimé et qui passent l'usure du temps. Ceci achève de faire de Primrose Hill une oeuvre attachante, littéralement remarquable.

And after all this time

To find we're just like all the rest

A lire chez Joachim, Pop News, Indie-boy traqueur et Ed Sissi.

Photographie empruntée chez Joachim.

22:28 Publié dans Festival | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : mikhael hers | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

12/02/2008

Clermont 2008 – partie 1

Clermont, c'est aussi l'occasion de prendre la température d'un petit monde, celui du court métrage en France. Monde de réalisateurs, d'associatifs, d'organisateurs de festivals, de petits producteurs, d'éditeurs. Un petit monde fragile dont l'inquiétude était palpable. Il faut dire qu'il y a de quoi avec les récentes coupes au sabre clair dans les budgets des DRAC (Directions Régionales des Affaires Culturelles), les bras du soutient de l'état dans les régions. Cette politique qui met en avant l'évaluation, la rentabilité, les indicateurs, l'étude de risque pour en prendre le minimum avec deux aspirines, a braqué tout ce petit monde contre elle. Manifestation le 11 janvier dernier, réflexions tout azimut pour une riposte appropriée. Hélas ce milieu de feignants gauchistes est le dernier des soucis de la merveilleuse ministre la culture, bien cadrée par une lettre présidentielle. Des résultats, c'est tout ce que l'on vous demande. « Lesquels ? » insistent les feignants gauchistes naïvement. Ca me rappelle les échanges à la fin du premier film de la série Indiana Jones. Silence distant sur toute la ligne. Du coup, j'ai trouvé l'ambiance un rien crispée cette année.

Clermont, ce sont donc les films, oui, les films. Des courts métrages uniquement, malgré la sélection de plusieurs films approchant de l'heure. J'ai vu 14 programmes, 8 français et 3 internationaux, 2 de l'excellente rétrospective consacrée aux prix du public (quel bon goût, ce public), et 1 de la carte blanche à Château Rouge productions dont je ne dirais rien par charité. Il paraît que l'autre est mieux. Vu l'impressionnante quantité de films présentés, c'est un peu court pour en tirer des généralités, d'autant que l'équipe de Clermont, qui fêtait cette année les 30 ans du festival, essaye toujours de balayer un large spectre de la création du moment. Cela conduit parfois à des sélections déroutantes ou étonnantes.

Deux-trois choses, pourtant, qui m'ont frappé.

La présence de la cigarette dans les films. Je ne sais pas si cela était dû aux récentes interdictions, on fume beaucoup dans le cinéma, mais il semble que les scénaristes ont du mal à faire faire autre chose à leurs personnages que s'en griller une. Deux films en font même leur sujet principal dont le joli L'idole aux mille reproches, film d'animation de Jérémie Gruneau. Une sorte d'Alice au pays de la nicotine bourré de trouvailles visuelles. Même Alain Cavalier, réalisant avec Lieux saints un documentaire inattendu sur les toilettes, le termine par un morceau de philosophie inspiré par un mégot au fond d'un urinoir. Scénaristes, un effort !

Le monde ouvrier. Je ne comptais plus les personnages de soudeur, docker, manoeuvre, employé d'abattoir ou de la confection. Il y a une véritable fascination pour ces métiers souvent virils et pas faciles, associé à une vision sombre, sombre, de notre beau pays aujourd'hui. Il y a pourtant des occupations autrement plus exaltantes pour égayer un film comme trader à la Société générale, archéologue aventurier, révolutionnaire au Mexique ou candidat aux municipales. Une jolie exception, même si le film termine en queue de poisson, Le silence des machines de Paul Calori et Kostia Testut avec sa tentative de comédie musicale en usine. Scénaristes, encore un effort !

Le retour à la terre. J'y vois l'influence (réelle ?) de l'importance des régions dans le financement du court métrage. On a suffisamment critiqué le côté parisien de nombre de films pour je n'ironise pas sur les papiers peints d'époque, les fermes pas finies, les meubles qui craquent, les sous bois humides et la lourde terre des champs. Scénaristes, enfin, voyez l'utilisation intelligente du « no man's land » entre campagne et zone commerciale dans Nationale de Alix Barbey et, par pitié, assez de stations services. Elles ne sont définitivement plus des substituts aux relais de diligences de nos chers westerns.

Côté sujet, le rapport père-fils tient la corde, suivit par le rapport père-fille et le rapport mère-fils (Grand prix cette année). Non-dits, temps du bilan, remises en questions, incommunicabilité, lourd secret de famille sont les moteurs de ces fictions et parfois de documentaires en forme de journal intime. Parfois, ça marche, tout est une question d'angle comme dans Lisa de Lorenzo Reccio. Mais souvent, oui souvent...

Côté mise en scène, le plan des trois quart dos sur la nuque et l'oreille du personnage au volant de sa voiture gagne haut la main le prix du poncif. Avec ou sans cigarette. J'imagine que ce n'est pas facile de trouver un bon angle dans une voiture, mais l'oreille n'est pas un organe très expressif, sauf dans Tony Zoreil, la charmante comédie de Valentin Potier (sans d'ailleurs aucun plan dans une voiture). J'ai l'air de plaisanter comme ça mais il y a des impressions tenaces.

(à suivre)

Photographies : L'idole aux mille reproches : le Cohlporteur et Nationale © Michael Crotto

11:55 Publié dans Festival | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : Clermont Ferrand, court métrage | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

11/02/2008

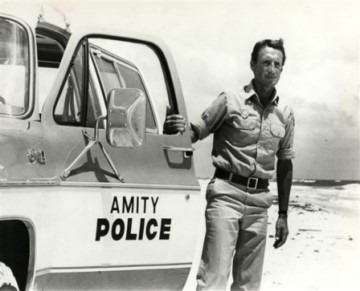

« Il nous faudrait un plus gros bateau »

1932 – 2008

Il a été le chef Brody, terrorisé par l'océan, partant pourtant traquer le grand requin blanc. Il a été le collègue fidèle de « Popeye » Doyle contre la french connection. Il a été le narrateur de la vie de Mishima. Il a été le pilote du Blue Thunder et le commandant de la mission 2010. Il a été avocat hitchcockien et conducteur de poids-lourd façon Clouzot. Il a tourné avec Deray et Boisset, avec Cronenberg et Coppola et il s'est enlisé un peu aussi passé un moment. Il a été aussi, et on l'oublie un peu vite, le fabuleux Joe Gidéon, chorégraphe et metteur en scène sur le fil dans All that Jazz. En 1979, il y a un siècle.

21:25 Publié dans Acteurs | Lien permanent | Commentaires (9) | Tags : Roy Scheider | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

02/02/2008

Rituel

00:35 Publié dans Festival | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : Clermont Ferrand, court métrage | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

29/01/2008

Questions pour un champion

J'ai vu un film. Et en salle, s'il vous plaît ! J'ai réussi à échapper l'espace d'une soirée à mes pots de peinture et d'enduit. Plaisir des retrouvailles. Bel écran, siège confortable juste ce qu'il faut, belle projection, image limpide. Je reviendrais. Et c'est bien que pour l'occasion, ce soit avec No country for the old men, le film des frères Coen. Après avoir raté avec constance les derniers Coppola, Cronneberg, Mouret, Kar-wai, je ne les compte plus, je me remets dans le bain. Hier, j'ai donc commencé une note comme ceci : « D'entrée, c'est le bonheur. Un paysage de western, quel morceau de chance pour un amateur de western. Toute la première partie du film est une revisitation des paysages du genre, de son ambiance et de sa lumière, avant que les réalisateurs ne reviennent à leur terrain de jeu de prédilection : celui du film noir. ». Ce matin, je découvre la note d'Hyppogriffe, suite de questionnements critiques qui prolongent et illustrent son texte de l'automne sur l'état d'un certain américain depuis bientôt 40 ans. Alors plutôt que d'ajouter quelques éloges à un concert général (même le Dr Macro qui peut avoir la dent dure a apprécié), je vais essayer apporter mes réponses. C'est plus stimulant. Pour la facilité de lecture, je n'ai pas recopié l'intégralité des questions et vous invite à les lire sur son blog, d'autant que ça ne serait pas poli de copier, comme ça.

Des films qui se ressemblent ?

Combien de sergents irlandais dans les films de John Ford ? Difficile de penser que des films comme Miller's crossing, Arizona junior ou Barton Fink se ressemblent. Nous sommes dans des temps et des lieux et des genres bien différents que les deux frères investissent en profondeur. Rien de commun entre les neiges de Fargo et les étendues texanes du dernier film si ce n'est une fascination bien américaine pour les grands espaces. Mais nous parlons sans doute de style et là, oui, les frères Cohen tracent leur sillon dans un ensemble thématique qui les motive. Comme ils l'ont déclaré, s'ils se sont intéressés au roman de Cormac McCarthy, c'est qu'ils lui ont trouvé des affinités avec leurs propres préoccupations. Un certain type de personnage, une façon de les faire exister, une façon de les faire parler. Quelque chose qui lie le dude, Barton Fink, Tom Reagan et Llewelyn Moss.

Violence froide ?

J'ai tendance à penser qu'un réalisateur est un obsédé. Il (elle) filme ce qui le fascine et/ou le terrifie (les jambes des femmes, les bars, les vampires, les rapports de classe). Les frères Coen filment sans doute les explosions de violence froide parce qu'elles les terrifient. En soi, ça n'a rien d'original, le cinéma américain baigne en majorité dans la violence depuis toujours. Leurs deux genres majeurs sont le western et le film noir dont les personnages passent leur temps à se balader avec toutes sortes d'armes. La violence et la frontière sont les grande affaires du cinéma américain. C'est quelque chose de beaucoup plus rare dans le cinéma européen, sauf chez les italiens qui ont poussé ce motif jusqu'à l'absurde. L'originalité des Coen est de montrer la difficulté de personnes ordinaires face à ces accès déments. C'est la trajectoire du shérif Bell qui finit par renoncer comme celle de l'héroïne de Fargo qui utilise la force donnée par sa maternité pour vaincre. Il y a beaucoup de Peckinpah dans No country for the old men, autre réalisateur fasciné par la violence et qui recherchait dans sa représentation un exutoire à ses propres démons. Ceci étant on peut se ranger du côté de Renoir, le peintre, qui peignait de belles choses pour « embellir » le monde.

L'absurde réchauffé ?

J'y vois la culture d'un regard décalé, légèrement décalé, une distance ironique qui permet d'affronter le caractère foncièrement pessimiste de leurs histoires. Chigurh, déjà rien que le nom, et puis son histoire de bouteille d'air comprimé, il faut au moins cela pour accepter son côté Terminator. Il faut mettre un nez rouge au Diable pour le regarder en face.

Marche à pied ?

Je me souviens d'élégants travellings accompagnant le personnage de Tom Reagan dans Millers' Crossing et qui prenaient le temps et l'espace de sa marche. La fuite de Llewelyn en pleine nuit est plastiquement superbe, tournée aux « heures magiques » en plein désert. No country for the old men est sans doute l'un de leurs films les plus sobres en matière de mise en scène. Quoique très précise et découpée lors des affrontements dans les hôtels, elle ne prend jamais le pas sur le récit et les personnages. Hawksienne je dirais. J'avoue être moins sensible à ceux de leurs films qui mettent en avant un formalisme envahissant : Barton Fink, The barber et Le grand saut. Sur le découpage, il s'agit quand même de présenter des personnages de façon cinématographique et ceux du film sont définis d'abord par leur tenue dans laquelle bottes et armes sont d'importance. Je ne suis pas expert mais les bottes ont ici une importance capitale comme dans tout western qui se respecte.

Femmes enterrées ?

C'est le mari que l'on enterre dans Blood simple et il me semble que c'est plutôt Tarantino qui a enterré sa mariée. Il y a de beaux personnages féminins chez les Coen et celui de Carla Jean dans le dernier film est dans la lignée. Elle est finalement la seule à résister moralement au tueur.

Les figurants ?

Il y a une belle scène dans No country for the old men, c'est celle avec le patron du drugstore. Ses cinq minutes sont inoubliables parce que le film prend le temps de le faire exister, de le faire parler et de nous le rendre attachant. C'est l'apanage des grands cinéastes et du bon cinéma de genre de faire exister; non des silhouettes, mais des personnages « secondaires » que l'on travaille amoureusement pour la beauté du détail dans le tableau. Je garde le visage de cet homme comme celui de l'armurier dans Le bon, la brute et le truand. Des hommes ordinaires effrayés de se retrouver dans ces univers de fiction et qui sont un peu à mon image. Bien sûr, on meurt pas mal dans ce film, mais Blood simple était une histoire à quatre. Il n'y a pas chez les Coen l'application du principe de l'armée mexicaine qui ne sert qu'à se faire mitrailler. Là encore c'est quelque chose que j'aurais plutôt vu appliqué à Tarantino.

L'histoire ?

« Il y a dix histoires au monde et Shakespeare les a toutes racontées » disait à peu près John Ford. Hawks, de son côté, pensait que nous étions fatigué des intrigues et qu'il valait mieux se concentrer sur des scènes et les rapports entre les personnages motivés par l'action. Le principe du cinéma de genre, c'est une intrigue simple, solide, mais sur laquelle on peut broder du style. Godard disait aussi (de mémoire) que l'on croyait que les américains racontaient des histoires très structurées alors que pas du tout, un homme arrive de nulle part, à la fin il repart, c'est le western. C'est The Searchers. Bref, sans le style, le film n'est rien, mais sans l'histoire, le style n'est que de l'esbrouffe, ce qu'est devenu 95% du cinéma américain d'aujourd'hui et de ses imitateurs français. La réussite de No country for the old men c'est de nous faire entrer et croire à cette histoire au service de laquelle les Coen ont mis leur style (et pas le contraire). C'est le principe de Carpenter.

Décollage ?

Prenant, pas prenant, ça reste subjectif.

Point de vue ?

No country for the old men est leur oeuvre la plus linéaire mais le film change au moins trois fois de couleur. Première partie western avec grands espaces en scope centrée sur Llewelyn Moss, seconde partie urbaine et mexicaine dans laquelle Chigurh se fait plus présent, troisième partie qui ne surprendra vraiment que ceux qui n'ont pas vu Le grand silence de Sergio Corbucci. La seconde partie à une tonalité ironique marquée. Dans les années 60 et 70, le Mexique est l'ultime frontière des films américains et italiens. Son passage est le symbole d'une seconde chance, la possibilité de retrouver un espace de liberté perdue. Ici, les Coen après l'irrésistible concert des mariachis, montrent qu'il n'y a plus aucune différence. Les mêmes chambres d'hôtel, les mêmes voitures, le même monde. Il est là, le point de vue, partagé par Bell et Carla Jean, comment trouver sa place dans cette uniformité ?

Dialogues ?

Les films des Coen se divisent en films de taiseux et en films de bavards. No country for the old men me semble appartenir à la première catégorie. J'ai toujours trouvé suspects les dialogues de tueurs philosophes, ça me semble donc normal que des piliers de bar aient des discours correspondants. Et je trouve très beaux les monologues du shérif, directement issus, si j'ai bien compris, du roman original, comme Huston avait pris les dialogues originaux du Faucon maltais.

Amérique réelle ?

Je serais bien en peine de dire ce qu'est l'Amérique réelle. Pour moi, nous sommes dans un monde de cinéma qui se nourrit du réel mais qui serait prétentieux à vouloir en être l'image. Il n'est pas plus réel que Monument Valley ou les canyons d'Almeria, pas plus réel que le Paris de Guitry ou la Rome de Fellini. Les Coen ne font pas mine puisqu'ils jouent le jeu d'un certain cinéma et ne trichent pas avec lui.

Exposition ?

Là, je suis bien embêté. Je suis arrivé le film commençait et je ne suis pas sur d'avoir vu les premiers plans. J'ai honte. Mais pour moi, l'exposition, c'est ce plan large d'un paysage infini et je renvoie à la phrase par laquelle je pensais commencer ma note.

Rails et continuité ?

Encore un principe du cinéma de genre et d'efficacité tout court. Dans le dernier Rivette comme le dernier Chabrol, comme chez tant de cinéastes que nous aimons, il s'agit de bien poser les choses pour être plus libre par la suite. Tout est dit dans les premières cinq minutes de Rio Bravo et la place est libre pour le cinéma. Une fois posé les enjeux, No country for the old men me semble riche en ellipses, il y en a même de radicales vers la fin. Contrairement à beaucoup de commentateurs, je trouve que la violence du film reste assez souvent hors champ. La violence effective suffit à créer un climat de tension et à laisser le spectateur faire le travail lui même. Nous sommes plus souvent dans la découverte et le pur suspense (les scènes du motel) que dans l'action brute. Le film reste surprenant dans la mesure ou les Coen jouent sur les codes et les attentes faciles. Le film ne manque pas de tangentes le long de son tracé linéaire. Que ce soit le sort de Llewelyn ou la décision finale de Bell. En outre j'aime leur façon de jouer avec le hasard qui vient perturber les mécaniques de leurs récits, l'accident de Chigurh est une belle brèche, dans tous les sens du mot.

Dégoûtante propreté ?

Leurs films seraient-ils trop lisses ?

« Spectacle total » et trivialité ?

Il y a une tendance générale depuis les années 60 à une sorte de réalisme qui entend donner du poids au spectacle. Je m'aventure ici sur des terrains mouvants pour moi, mais je pense que les modes de représentation n'ont cessé d'évoluer et que cela ne tient pas seulement au cinéma, le pauvre. A partir de là, on peut approuver ou non selon des critères esthétiques, mais il y a pour moi dans cette « trivialité » une part d'hypocrisie qui a sauté. Le cinéma, c'est du mensonge 24 fois par seconde (de mémoire).

Personnalité ?

Les frères Coen forment un tandem assez peu commun dans l'histoire du cinéma. Ils ont beau l'expliquer à chaque fois, je ne sais pas vraiment comment ils travaillent de façon pratique. Leurs films sont pourtant « signés » dès les premiers plans et, comme il a été dit plus haut, ils ont une unité de style susceptible de passer pour de la ressemblance.

Le triomphe de l’individu solitaire ?

Ce triomphe n'est jamais certain. Le destin, le hasard comme on voudra, est le grand gagnant chez les Coen. Le hasard est-il réaliste ?

Les maniaques ?

J'ai commencé la biographie de John Ford et plus j'en apprends sur les cinéastes, plus je pense que (voir plus haut). Le problème avec le cinéma, c'est peut être de trouver les maniaques correspondant à nos propres maniaqueries. C'est un point capital. Après tout j'ai toujours été fasciné par le western tout en détestant les armes, les chevaux et les odeurs viriles qui vont avec. Je comprends donc assez bien les coup de coude des deux frères.

Premières œuvres ?

Le concept de « film enfin adulte » suit Steven Spielberg depuis trente ans aussi je suis un peu crispé avec lui (le concept, pas Spielberg). La carrière des Coen est à mon sens une exploration de différents styles et No country for the old men est indéniablement une oeuvre plus aboutie, plus ronde ce qui facilite les choses pour les tangentes.

Les « jeunes » cinéastes américains ?

La grande question qui nous ramène à la note de cet automne. Peut être parce que les générations précédentes n'avaient pas de formules sous les yeux et que tout était à inventer. Peut être par fascination pour des formes qui avaient atteint un haut degré de perfection. Peut être par paresse ou encore parce que nous ne sommes pas dans un temps de grande créativité. Peut être parce que nous sommes des enfants gâtés.

Coen 2008 ?

J'avoue avoir été surpris par l'unanimité de l'accueil fait à ce film, qui me l'aurait presque rendu suspect. Mais finalement j'ai bien fait de me méfier puisque la surprise n'en a été que plus agréable. Une façon de répondre à cette question et à celle soulevée par la note de l'automne, c'est le principe de fidélité qui a toujours guidé ma cinéphilie (on va dire ça comme ça). Cimino et Coppola ont beau n'avoir plus rien fait depuis vingt ans, je refuse pour autant de revenir sur ce qu'ils m'ont apporté il y a vingt ans et que je vérifie de temps en temps. Je me souviens de Walter Hill citant un écrivain qui relisait, âgé, les livres de sa jeunesse. Et Hill disait « J'espère que je reverrais toujours Stagecoach à 70 ans ». Ca nous laisse de la marge. Je ne sais pas ce que je penserais de No country for the old men dans 10 ans, mais je sais que je préférerais qu'il ait bien vieillit en bouche plutôt qu'il n'ai madérisé.

Prison ?

Trust none of what you hear

And less of what you see

This is what we’ll be

17:40 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (12) | Tags : Coen | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

24/01/2008

La belle et la bête

« Merveilleux le cinéma. On voit des femmes, elles ont des robes ; elles font du cinéma, crac on voit leur cul.» Le Mépris de Jean-Luc Godard.

Je suis tombé sous le charme de cette photographie tirée du film The sign of the cross(Le signe de la croix) réalisé par Cecil B. DeMille en 1932. N'est-ce pas magnifique d'érotisme et de poésie ? N'y trouve-t'on pas toute la magie du cinéma ? Son sens du sublime et du vulgaire, sa foi absolu dans la puissance de l'image ? Je faisais une recherche pour un projet que j'espère vous proposer cette année et je suis tombé sur un site américain remarquable Classic Movies Favorite animé par Lynn Powell Dougherty (thanks for the picture) qui propose un matériel exceptionnel sur l'âge d'or hollywoodien dont de beaux ensembles sur Cecil B. DeMille, Orson Welles et Busby Berkeley. Il y a notament cette étudesur les salles de bains dans l'oeuvre de De Mille tout à fait délectable.