14/12/2008

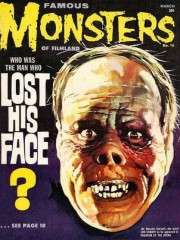

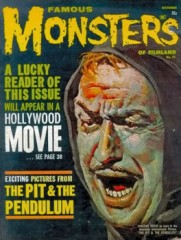

Hommage à Forest J. Ackerman

C'est passé complètement inaperçu (ou presque) en notre doux pays et c'est bien dommage. Forrest J Ackerman a disparu début décembre. Ackerman était un passeur dont l'influence sur le fantastique et la science fiction a été majeure. Il était un peu l'équivalent, en France, de gens comme Francis Lacassin, Ado Kyrou, Jean Boullet ou Jean Pierre Bouyxou, qui se sont intéressé et ont intéressé à des forme d'expression artistique, à des genres qui étaient méprisés ou négligés à leur époque : fantastique, horreur, érotisme, bandes dessinées, Fantomas et Tarzan. Forrest J Ackerman, né en 1916, s'est intéressé à la science-fiction dès les années trente, au sein de clubs, écrivant dans des revues, devenant un activiste du genre. Il était l'ami de gens comme l'écrivain Ray Bradbury ou le légendaire créateur d'effets-spéciaux Ray Harryhausen, travaillant avec le gratin du genre. Créateur de Vampirella à la fin des années 50, il est surtout le fondateur de la fameuse revue Famous Monsters from filmland en 1958 une revue qui aura une influence déterminante sur un pan entier du cinéma américain puisqu'elle fera rêver des adolescents comme Joe Dante, John Carpenter, Steven Spielberg ou Tim Burton. Ackerman était donc un passeur, un inspirateur, un fan, un passionné, un collectionneur acharné qui vivait dans une maison regroupant des milliers de documents, revues, objets, photographies, bref, vous l'aurez compris, une sorte de Henri Langlois du fantastique. De nombreux blogs américains lui rendent aujourd'hui hommage aussi, aussi il n'était pas pensable qu'Inisfree ne lui tire un coup de chapeau. Et pour ce faire, je me suis revu vendredi Forbidden planet (Planète interdite – 1956) de Fred McLeod Wilcox, ses cieux colorés, son Ann Francis en minijupes, son monstre invisible et son Robby le robot.

Sur Flickhead

Sur Cinebeats

12:55 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : forest j. ackerman | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

11/12/2008

Comment ça va, monsieur Eastwood ?

Au départ, j'étais partit sur un texte à propos de Brian de Palma, une sorte de bilan de ma relation, un peu heurtée à son cinéma. Et puis il y a eu ce texte du bon Dr Orlof, plutôt virulent, et puis les débats qui se sont greffés autour, sur Cinématique, Nightswimming et Les objets gentils. Débats passionnés qui, après la pause sur le dyptique Iwo Jima, ont réactivé les polémiques et les critiques qui s'étaient élevées autour de Mystic River et Million dollar baby. De leur côté, les voix officielles passent avec un bel ensemble la brosse à reluire sur le récent Changeling (L'échange). Très bien, De Palma attendra, je prends le pouls de notre homme Clint

A la fin des années 70, Eastwood était un type assez infréquentable pour moi. Héros un peu facho d'un cinéma d'action sans finesse, on ne m'encourageait guère à aller le voir, d'autant qu'il était pour mon père le fils spirituel de John Wayne. Cela aurait dû me mettre la puce à l'oreille, mais je trouvais la comparaison exagérée. Pas attiré donc, je me souviens encore de mon recul devant l'affiche de The gauntlet (L'épreuve de force – 1977) façon héroïc fantaisy. Pauvre couillon, c'était une oeuvre du grand Franck Frazetta ! Néanmoins, j'appréciais quand même l'acteur, le Blondin de Léone et le Kelly de Brian G. Hutton. Mais ça s'arrêtait là.

J'ai franchi le pas à reculons, accompagnant un ami voir Sudden impact en 1983. Ce film était le premier (et le seul) de la série mettant en scène l'inspecteur Harry réalisé par Eastwood soi-même. Le choc a été profond. Voilà que je découvrais un film superbe, filmé avec élégance, des hommages discrets à Hitchcock et Welles, une héroïne atypique et diaphane, Sondra Locke, sa compagne d'alors, et un propos bien plus subtil que prévu au-delà des scènes imposées (la cafétéria) que j'avoue pourtant avoir trouvées jouissives. J'y suis retourné deux fois. L'année suivante, son rôle dans Tightrope (La corde raide) sous la direction de Richard Tuggle, achevait de renforcer cette idée qu'on m'avait raconté un peu n'importe quoi. Jamais John Wayne n'aurait joué un policier fréquentant les prostituées et jouant avec elles à des jeux sado-masos.

Take a hard ride (source : Clinteastwood.net)

Bird m'a définitivement convaincu. C'est aussi, je pense, ce film qui a a fait basculer la critique de son côté. A partir de ce film, il est devenu fréquentable et « sensible », « oscarisable » et « légion d'honneurisable ». Tout à été réévalué en bloc et les films à venir seront l'objet de toutes les attentions. Pour moi, ce film a d'abord été un choc esthétique. La traduction en images de la musique de Charlie Parker et plus largement de l'univers du jazz. Avec ce film, Eastwood m'a ouvert des portes. J'ai aimé sa façon de composer des images très sombres, des noirs profonds avec juste quelques touches de lumière. J'y retrouvais ce que j'aimais chez quelques maîtres du noir et blanc, les chef opérateurs Gregg Toland ou Joe August, les images des films d'Akira Kurosawa. Intellectuellement, sa vision du monde des musiciens noirs des années 40 contredisait tout ce que véhiculait son image grand public. Et je crois que cette contradiction, aujourd'hui encore irrésolue, est au coeur de l'intérêt que je porte à son cinéma.

Cette contradiction s'incarne bien dans la série des Dirty Harry. Réalisé par Don Siegel, le premier film en 1971 a fondé cette image « fasciste, raciste et machiste » selon Pauline Kael, provoquant la confusion entre l'acteur et son personnage. Avec arrogance mais non sans humour, Eastwood va répondre à travers les autres films de la saga. Dans Magnum force (1973) de Ted Post, il affronte sa caricature à travers un escadron de la mort composé de policiers d'extrême droite. The enforcer (L'inspecteur ne renonce jamais – 1976) de James Fargo l'oblige à faire équipe avec une femme et à s'allier à un noir. Sudden impact l'amène à remettre en question sa conception (ô combien) rigide de la loi quand il tombe amoureux d'une femme poursuivant une sanglante vengeance. L'ultime volet se moque du vedettariat mais est il est largement raté. Ces films, auxquels on peut ajouter le fondateur Coogan's bluff (Un shérif à New-York – 1969) de Don Siegel et The gauntlet qu'il réalise lui-même, dessinent un portrait plutôt convainquant de l'Amérique de l'époque. Tout autant que les films de Michael Cimino, Martin Scorcese ou William Friedkin. Une Amérique un peu paumée, en crise de ses valeurs, doutant de sa force et de ses idéaux, une Amérique qui ne reconnaît plus ses enfants, dont la violence fondatrice lui est retournée en pleine figure et surgit du plus profond du pays (Texas Chainsaw massacre de Tobe Hooper, c'est l'époque).

Les personnages joués par Clint Eastwood dans ces films ont deux expressions type : La colère froide (Make my day !) et ce petit air tordu de celui qui ne comprend pas. Ligne des sourcils en biais, mâchoire serrée, l'oeil incrédule, c'est son expression face aux institutions qui le lâchent, aux femmes ou aux noirs qu'il pense mépriser mais qui se révèlent des alliés dans un combat qu'il se croit seul à mener. C'est le regard d'un vrai misanthrope. Et ce qui me semble intéressant, c'est le regard que Clint Eastwood réalisateur, porte sur ce regard-là.

Alors, on me dit que le roi est nu ?

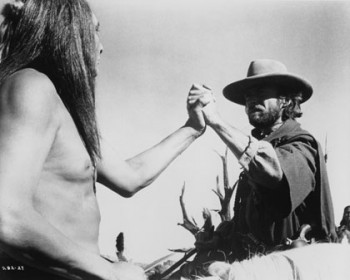

Josey Wales dans le western de 1976 est le plus réussi à ce niveau. Wales est un homme à qui l'on a tout pris et qui s'est transformé en machine à tuer. Mais au cours de son périple sanglant, il attire autour de lui une jolie bande de bras cassés. Un vieil indien, une jeune fille simplette, un chien errant... Si le regard de Wales sur cette humanité est méprisant (il crache régulièrement sur le chien), celui d'Eastwood est plein de tendresse et l'enjeu du film, c'est que Wales modifie le sien, fasse la paix avec les autres et avec lui-même. On retrouve ce genre de parcours dans Bronco Billy (1980), Honkytonk man (1982) et Million dollar baby (2004). Au coeur de ces histoires qui revisitent l'imaginaire américain (le western, la country, la route, la boxe), il y a d'abord la recherche d'une dignité et l'étude d'un rapport père-fille (dans Pale rider (1985) aussi, mais de façon plus tordue). Une idée, certes conservatrice, de la transmission de valeurs, elles aussi souvent conservatrices mais très américaines. Pas seulement pourtant puisque la transmission se joue aussi sur une histoire culturelle (la musique, le sport...). C'est pour cela que les lectures de Million dollar baby qui se focalisent sur le film de boxe (nous ne sommes pas chez Tarantino), l'euthanasie ou la description sociale de la famille de l'héroïne me semblent passer à côté de l'essentiel. Eastwood s'appuie sur les ficelles (certains diront les câbles) du cinéma de genre, western ou mélodrame, pour aborder ce qui l'intéresse profondément et qui est du registre de l'intime. Le virulent et au demeurant intéressant texte du Dr Macro à l'époque, ne voit pas ce qui se joue dans ce registre là et perd la cohérence de l'ensemble comme la beauté musicale de la mise en scène, inspirée comme souvent chez Eastwood par le jazz et la blues : variations, rythmes alternés, atmosphère, émotion à fleur d'image à travers l'utilisation des gros plans.

C'est peut être mon sentimentalisme fordien, mais ce cinéma me touche sans que je ne sente jamais manipulé. Il faut dire que je ne me sens presque jamais manipulé au cinéma. Comme l'écrit Jean-Baptiste Thoret dans un texte fort intéressant : « [...] La vraie question reste : que faire de la « part maudite » de la société, de ces pulsions violentes et désirs inavouables que chacun porte en soi, et qui sont parfaitement humains. Critiquer cette violence, c’est nier cette part violente ».

A côté de ce regard qui apprend à voir les autres, il y a celui qui voit le vide s'ouvrir devant lui. Celui qui est confronté aux conséquences de ses « désirs inavouables ». Arrogants, méprisants parfois, trop sûrs d'eux, certains héros eastwoodiens font l'épreuve de la tragédie. Pour moi, le personnage emblématique, c'est celui du réalisateur dans White hunter Black heart (Chasseur blanc, coeur noir – 1990). Progressiste, artiste aristocratique et flamboyant, inspiré de John Huston, John Wilson a un ego démesuré qui lui fait tout sacrifier à ses désirs de puissance. Au cours d'un tournage en Afrique, il a décidé qu'il devait tuer un éléphant. Il a beau envoyer paître de belle manière une sympathisante nazie, son obstination provoquera la mort de son guide indigène. Et la dernière scène du film le voit, hébété, le regard vide, prostré dans la voiture qui le ramène vers l'occident. Impitoyable. Ce sont des choses que l'on retrouve par exemple dans la relation père-fille du film True crime en 1999 quand il provoque un accident sur sa fillette. Ou encore dans le regard d'impuissance qui clôt A perfect world (Un monde parfait – 1993).

Source BFI

Ce regard a ses limites et les laudateurs d'Eastwood vont a mon sens un peu trop loin qu'ils essayent de trop faire parler la partie la plus délibérément commerciale de sa filmographie. Dans l'alternance systématique entre oeuvres personnelles et films d'action spectaculaires, les seconds sont rarement à la hauteur. S'il ne les avaient pas signés, je ne serais jamais allé voir Space cow-boys (2000) ou The rookie (La relève – 1990). Il y a aussi la gène que j'ai fini par ressentir à Unforgiven (Impitoyable - 1992), ou plutôt aux commentaires autour de ce film. C'est un western superbe, plutôt original, d'accord. Mais tout le discours autour de la démythification ne me convainc pas. Pas chez Eastwood. Comme je l'ai déjà écrit il y a quelques temps, le film emploie un procédé classique (qui ne me gène pas) qui consiste à bien enfoncer le héros pour qu'il se révèle d'autant mieux au final. Toute la philosophie de Will Munny tend quand même à la scène du saloon dans laquelle on retrouve l'image du Eastwood vengeur invincible, tenant la ville à sa merci. Et malgré tout ce qui a précédé, nous sommes dans des figures déjà largement explorées par Sam Peckinpah.

De tout cela, je retiens finalement un véritable cinéaste, au propos patiemment construit, à l'univers cohérent, au style plutôt classique. Malgré certaines réserves, ce sont des qualités précieuses et rares dans le cinéma d'aujourd'hui. Pourtant, je ne le rapprocherais pas des noms de la grande époque. Eastwood n'est pas Ford. Ford était un poète, un homme de doutes, de contradictions et de combats. Eastwood m'apparaît comme un homme de certitudes même s'il s'intéresse à ce qui lui est étranger. Son statut de star lui ayant permis de maîtriser mieux que quiconque sa carrière de créateur, c'est aussi un homme apaisé (ou alors, c'est bien caché). De ce point de vue, il se rapproche plus de Hawks mais il n'en a pas l'inventivité, le sentiment d'aisance suprême que donne l'auteur de Rio Bravo. Eastwood est un héritier, il maîtrise des acquits. Il est néanmoins vrai que certaines de ses mises en scènes sont un peu lourdes, un peu trop «posées» comme Mystic river ou Bridges of Madison County (Sur la route de Madison – 1995), certes impeccablement exécuté. Je le rapprocherais volontiers de son mentor, non pas Sergio Léone qu'il s'est attaché à ne pas imiter, mais Don Siegel. Le style carré des années 60/70. Peut être même à John Huston avec lequel il partage aujourd'hui le même visage aux rides magnifiques, Huston qui fut pas mal acteur lui même dans ses films et quelques autres.

Il me reste à avouer deux choses. Je n'ai toujours pas vu ses trois derniers films, ce qui m'ennuie quand même un peu par rapport à Changeling. Ce n'est pas que je ne voulais pas, mais ça m'est devenu difficile d'aller en salle. L'autre chose, c'est que j'ai toujours aimé quand Eastwood acteur prend son petit air méchant, qu'il a ce rictus mauvais, signe qu'il va faire parler la poudre. Ou cracher sur le chien.

06:49 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (17) | Tags : clint eastwood | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

09/12/2008

Le western au coin du feu

Sur le forum western movies, un débat est organisé une fois par mois autour d'un film. Comme pour beaucoup de choses, j'y participe quand j'ai un peu de temps (mes lecteurs vont finir par croire que j'ai un agenda de ministre). C'est souvent de très bonne tenue, avec de beaux textes, des échanges passionnés et des documents parfois précieux. Je vous informerais désormais régulièrement, pour ceux qui ont envie d'aller y voir de plus près, du western “autour du feu” mensuel. En décembre, il s'agit du magnifique, extraordinaire, les bras mes tombent et mes yeux se mouillent, The big sky (La captive aux yeux clairs – 1952) de Howard Hawk avec Kirk Douglas, Dewey Martin et la sublime Élisabeth Threatt aux yeux de biche. Je profite de l'occasion pour vous donner le lien d'un bel article d'Ophélie Wiel, cité dans la section documents, sur le film.

13:07 Publié dans Web | Lien permanent | Commentaires (6) | Tags : forum western movies, howard hawks | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

05/12/2008

Esméralda

14:47 Publié dans Actrices | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : maureen o'hara, william dieterle | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

04/12/2008

Un monsieur qui a mangé du cinéma

« Le film « à acteurs » ne me tente absolument pas. J'estime que la nuit moderne, peuplée de lumières étranges et chantantes, la nuit moderne qui ne ressemble vraiment à aucune autre nuit de l'histoire, est photogénique autant, plus encore que le visage d'une belle femme. [...] Je ne travaillais pas selon un scénario préconçu. Je sortais le soir avec beaucoup de foi et mon petit appareil que tout le monde prenait pour un simple appareil photographique. Je me perdais dans la mer, dans la nuit, dans la foule. Je chassais les images comme on chasse des oiseaux. Des vagues sonores déferlaient. Le miracle venait à pas rapides, haletant. Je le saisissais confusément et l'enfermais dans ma boîte. »

Eugène Deslaw, Filmliga, 1928.

Ce soir à la Cinémathèque de Nice

09:37 Publié dans Réalisateur | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : eugène deslaw | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

30/11/2008

Un giallo, des gialli

Reprenons, si vous le voulez bien, notre exploration de cet univers bien particulier au sein du cinéma de genre italien : le giallo. Mystère et tueur sadique, jolies femmes dénudées et suspense, musique suavement pop et images baroques, les ingrédients de base ne varient guère. Ici, seule compte l'inspiration du cinéaste et son art de lier la sauce.

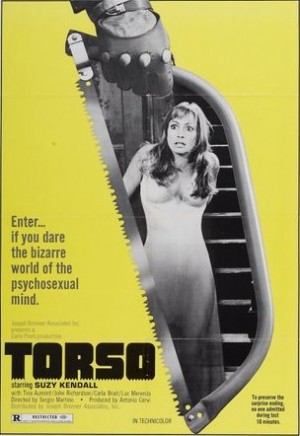

I corpi presentano tracce di violenza carnale alias Torso, réalisé en 1973 par Sergio Martino, a la réputation d'un plat relevé. Il me semble qu'il le doit à l'étrange cagoule anxiogène de son tueur ainsi qu'à quelques meurtres bien sentis dans une ambiance qui annonce les multiples films de psychopathes américains de la décennie suivante, Friday the 13th et toutes ces sortes de choses. Nous voici donc à Pérouse, riante cité italienne où de terribles meurtres déciment un groupe de jeunes et jolies étudiantes en art. Ces dernières sont plutôt délurées et ne portent que des tenues tout à fait excitantes. Leurs professeurs sont charmants et guère plus âgés. Mais le tueur est toujours là au bon moment, traquant ses proies en caméra subjective.

Sergio Martino n'aime visiblement pas les hippies. Il les assaisonne dans Milano trema, la polizia vuole giustizia, tourné la même année, nous les présentant dans de vastes squats, groupe de zombies juvéniles vêtus de haillons psychédéliques. Fumette et baisouille, cheveux longs et musique des sphères signée Guido et Maurizio de Angelis, le portrait est sans nuance. Il le reprend tel quel, musiciens compris, dans Torso. L'une des héroïnes se fait tripoter par deux éphèbes qui ont la grâce de limaces sur une laitue. Peu enthousiaste (sa copine vient quand même de se faire trucider), la donzelle part respirer dans les bois, seule et en tenue légère, vraiment la dernière chose à faire en de telles circonstances. Surtout quand dans les bois flotte la brume. Bien sûr le tueur rôde tel le grand méchant loup et Martino nous trousse une séquence au sadisme virtuose, mêlant la peur, les arbres et la boue. C'est très réussi.

Mais tout le plat n'a pas cette saveur si je puis me permettre de filer la métaphore culinaire. Si l'intrigue n'est qu'un prétexte, ce que nous admettons volontiers, le scénario, dû à Martino et Ernesto Gastaldi, est très relâché. Difficile de se repérer dans les nombreuses jeunes femmes. Dès que l'on s'intéresse à une, elle se fait trucider. Alors que je pensais avoir mis un visage sur l'héroïne, Daniela (Tina Aumont), voilà que Martino retourne la situation au bout d'une heure de film et Jane (Suzy Kendall), plutôt secondaire jusque là, se retrouve propulsée sur le devant de la scène pour la dernière partie. J'en suis resté tout décontenancé, d'autant que côté masculin, c'est pire. Tous ont de bonnes têtes de suspects, y compris Luc Merenda aussi tête à claque que d'ordinaire. Brouiller les pistes, c'est la loi du genre. Mais ici, Martino ne semble intéressé que par les meurtres et par les fesses de ses actrices. Pas un personnage n'est intéressant, les acteurs moyens et le film est très irrégulier, loin des belles mécaniques et des portraits émouvants de ses films avec Edwige Fenech. Côté érotisme, si la séquence d'ouverture est troublante à souhait, le côté systématique du déshabillage des actrices tend à faire basculer le film dans la vulgarité. Pourtant...

Pourtant, au bout d'une heure se produit une petite révolution. Daniela, Jane et deux copines se sont réfugiées dans une villa surplombant un village pour s'éloigner du tueur. Jane se retrouve immobilisée avec une entorse. Au matin, elle se lève et se retrouve seule. Les trois autres ont été occises. Le tueur a aussi fait le déplacement et il est toujours là. Il ignore, semble-t'il, la présence de Jane et a entreprit, sans se presser, de découper (à la scie) les trois cadavres pour les faire disparaitre. Avec son entorse, Jane est coincée. Et Sergio Martino de nous clouer au fauteuil avec une demi-heure quasi muette de suspense tendu à l'extrême, exécuté avec maestria. On pense à What ever happened to Baby Jane (Qu'est-il arrivé à Baby Jane – 1962) de Robert Aldrich, à des dispositifs similaires et plus récents, et l'on retrouve avec plaisir le Sergio Martino que l'on aime. Avec très peu de choses, deux pantoufles, une clef, un journal, et une bande son très travaillée et qui travaille sur nos nerfs, il nous offre un grand moment de pur cinéma. On lui pardonnera donc une chute convenue dans laquelle il emploie un procédé plutôt malhonnête et va bene cosi.

A noter la participation de collaborateurs fidèles, Giancarlo Ferrando à la photographie et Eugenio Alabiso au montage. Mais eux aussi ne brillent réellement que dans les séquences fortes.

Que penser d'un homme qui ouvre son film sur la sublime Barbara Bouchet, nue, aux mains d'un masseur aveugle ? D'un homme qui s'attarde sur un lobe d'oreille, le duvet délicat d'un bras ? Que du bien ! Vous me direz, non sans raison, que nombre de gialli commencent par de telles scènes coquines. Mais La tarantola dal ventre nero (La tarentule au ventre noir), tourné en 1972 par Paolo Cavara, c'est un film de grande classe. Non qu'il se distingue sur le fond des autres réussites du genre, mais il possède déjà ce qui fait défaut à beaucoup.

D'une part son héros est un minimum intéressant. C'est Giancarlo Giannini qui joue l'inspecteur Tellini menant l'enquête sur ces femmes splendides assassinées horrible façon (air connu). Histoire de justifier le titre, notre maniaque en gants noir paralyse ses victimes à l'aide d'une fine aiguille plantée dans la nuque avant de les charcuter, à la façon de ces guêpes qui pondent leurs œufs dans des araignées ainsi réduite à l'impuissance. Sales bêtes. Mais revenons à Tellini qui est intéressant parce que durant tout le film, il se demande s'il est fait pour son métier. Il semble bien que son idéal de vie réside dans ses pantoufles et sa charmante femme. Comme elle est jouée par Stefania Sandrelli, ça peut se comprendre. Voici donc un personnage qui, sans être shakespearien, est attachant, et dont on a plaisir à suivre les aventures, les doutes, les erreurs. Il contribue à donner une véritable intensité aux scènes finales et une atmosphère un peu mélancolique à l'ensemble, finalement assez originale dans le genre.

D'autre part, ne nous voilons pas la face, Paolo Cavara a réunit une distribution féminine d'exception. J'ai déjà cité Barbara Bouchet et Stéfania Sandrelli assez superbes dans des registres opposés. Il faut leur adjoindre Claudine Auger (soupir !), Rossella Falk (Vue chez Federico Fellini, Joseph Losey et quelques fleurons du genre), Annabella Incontrera (spécialiste du cinéma de genre, vue chez Julio Busch et Riccardo Freda) et la débutante Barbara Bach ( soupir bis !). Si avec cela vous avez besoin que je vous parle de cadrages, de mouvements de caméra et de l'envoûtante partition signée Ennio Morricone, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Le film est un festival de boucles brunes et blondes, d'yeux clairs rehaussés de noir, de déshabillés jaunes, de courbes souples, de visages délicats, de peaux satinées, de jambes longues, de frémissements et de soupirs, plaisir ou douleur, plaisir et douleur. C'est une sorte de concentré de tout l'univers fantasmatique du genre et, sur ce plan là, une réussite absolue.

Qu'importe alors s'il révèle ses limites, notamment une image quelque peu réductrice de la femme. Dans le monde du giallo, la femme est trop belle et elle paye pour cela le prix fort, en souffrance et en mort. Pourtant, il ne faudrait pas en tirer de trop hâtives conclusions. Les hommes de leur côté y sont soit veules, soit fous. Face aux femmes sublimes, ils ne savent que les détruire avec sauvagerie ou rester les bras ballants comme des idiots. Si le personnage de Tellini est intéressant, c'est parce que c'est un mou, un grand gamin timide qui se réfugie dans le cocon soigneusement entretenu par son épouse pour s'y lover comme dans un ventre maternel. La scène de l'humiliation devant ses collègues, lorsque l'on projette un super 8 fait par l'assassin qui l'a filmé au lit avec sa femme, est une jolie critique de l'esprit de cour de récréation des milieux masculins. L'épreuve finale, particulièrement cruelle, lui fera peut être prendre conscience qu'il est temps de se conduire en adulte. En cela, il sort de l'ordinaire des héros du genre, y compris ceux de Dario Argento.

Paolo Cavara n'a pas une carrière très fournie. Il débute comme assistant sur The naked Maja (La Maja nue) de Henry Koster avec Ava Gardner en 1958 avant de co-réaliser le documentaire polémique Mondo cane de Gualtiero Jacopetti en 1962. On lui doit quelques films dans des registres divers dont un western avec Anthony Quinn et Franco Nero. Rien de saillant. La tarantola dal ventre nero a tout de la conjonction heureuse pour un classique instantané. On pourra lui reprocher ce côté exercice de style sans bavure ou se laisser aller à la contemplation des courbes du lobe de l'oreille de Barbara Bouchet, toucher à l'infini et au-delà.

Sur Mrs Peel sardine's liqueur (en anglais)

Sur Devildead

Sur Psychovision

Sur Also known as

Sur Horror Theater Vidéo (en anglais)

Sur Profundis (en italien)

La bande originale sur Screen Archive (avec extraits)

La tarantola dal ventre nero

Sur Psychovision

Sur Profondo Thrilling (en italien)

Sur Splatter (en italien)

La bande originale sur Screen Archive (avec extraits)

Images source capture DVD, Cinébeats et Coffee, coffee and more coffee

00:40 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (5) | Tags : paolo cavara, sergio martino, giallo | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

28/11/2008

Double programme

12:33 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : sergio martino, paolo carvara, giallo | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

25/11/2008

Stachka (La grève)

C'est avec un vif plaisir et aussi une pointe de trac que je rejoins la fine équipe du site Kinok en y publiant ma première chronique de DVD. Mes lecteurs fidèles pourront s'en étonner mais il ne s'agit ni d'un western, ni d'un film de John Ford. Non, je me lance avec Stachka (La grève), premier long métrage de Sergueï Eisenstein, édité par Carlotta (qui fête ses dix ans) et la Cinémathèque de Toulouse (merveilleux endroit), avec un accompagnement musical original de de Pierre Jodlowski.

Comme je ne veux pas faire double emploi et que je tiens néanmoins à conserver une passerelle avec Inisfree, je ne reprendrais ici que les premières lignes et les liens intéressants, vous invitant à lire le texte complet sur le site même. Je me suis appliqué, alors, j'espère que vous passerez.

Dans la série « coup d'essai, coup de maître », il serait dommage de passer à côté de Stachka (La grève) réalisé en 1924 par Sergueï Eisenstein, premier long métrage d'un jeune homme de 25 ans qui n'a jusque là réalisé qu'un court métrage de 5 minutes, Le journal de Gloumov. Dix ans après que David W. Griffith ait posé les bases du cinéma américain, l'année même ou John Ford, guère plus âgé, donne The iron horse (Le cheval de fer), Eisenstein propose dans l'exaltation une forme de cinéma populaire à la toute jeune URSS. Un cinéma « pour le prolétariat », clairement opposé à un cinéma « bourgeois ». S'appuyant sur son expérience théâtre au Proletkult (Théâtre de la culture du prolétariat) dont il est devenu directeur, il propose une série de films à la gloire de la Révolution, dont Stachka est le premier volet. Le propos du film est contenu dans son titre et se veut témoignage autant qu'un outil d'édification. Le prolétariat doit s'organiser pour faire valoir ses droits.

Le DVD sur la Boutique

Sur Film référence

Sur Le Ciné-Club de Caen

Sur Kinoglaz

07:24 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (6) | Tags : kinok, serguei eisenstein | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

24/11/2008

Quelque chose de complètement différent

Ils ont pris un petit coup de vieux, mais n'ont pas perdu leur sens de l'humour. les Monty Pythons viennent de lancer leur chaîne sur Youtube, histoire de riposter à la mise en ligne (forcément illégale) d'extraits de leurs films et de leurs émissions télévisées. Avec élégance, ils proposent eux-même ces extraits dans une qualité d'image souvent bien meilleure et se sont fendus d'une vidéo de présentation qui retrouve l'humour de la grande époque. On regrettera que Graham Chapman ne soit plus là pour partager ce joli moment et l'on se réjouira de retrouver le chevalier noir, le lapin tueur, les marathoniens incontinents et Brian sur sa croix. Il faut toujours voir le bon côté de la vie.

07:26 Publié dans Web | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : monthy pythons | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

23/11/2008

Non, Citizen Kane n'est pas le plus beau film du monde

A l'attention de mes lecteurs les plus influençables, ainsi qu'à ceux qui sont régulièrement hanté (avec un H comme dans Halimi) par le doute, il est de mon devoir d'affirmer haut et fort, urbi et orbi, ici et maintenant, avec vigueur et détermination, sereinement cependant, que, non, Citizen Kane, premier film d'Orson Welles réalisé en 1941, n'est pas le plus beau film du monde.

Vraiment.

D'ailleurs, ça n'existe pas un « plus beau film du monde ». Chacun a ses films préférés, c'est normal. Et puis il y a de grandes œuvres, même au cinéma. Et puis il y a des films qui ont marqué l'histoire de ce jeune art, ces derniers n'étant pas forcément les premiers, n'en déplaise à Michel Ciment. En ces sombres temps où l'indicateur et le mérite sont rois, où l'on tient à tout hiérarchiser, classer et valoriser, j'affirme avec Georges Brassens que « Chacun(e) a quelque chos' pour plaire / Chacun(e) a son petit mérite ». Et moi, mon colon, celle que je préfère, c'est Rio Bra... (excusez-moi, cela m'a échappé).

Mais cela revient, comme neige en décembre et un quotidien national peut titrer « Citizen Kane est le plus beau film du monde », suite à une commande de la mairie de Paris auprès de critiques et historiens spécialisés, enfonçant une nouvelle fois le clou de ce film certes remarquable mais quand même. Alors quoi, avec Citizen Kane ?

Les cadres ? Évidemment, The long Voyage home (Les hommes de la mer) est bien moins connu, mais en 1940, Gregg Toland éclaire le film de John Ford aux petits oignons, perspectives, effets de projecteur, de brouillard, de profondeur de champ, de contre jour, en veux tu en voilà. Rien de moins que chez Welles. Et que dire des allemands expressionnistes, de Karl Freund, de Fritz Arno Wagner, de The crowd (La foule) de King Vidor, du travail de Joseph Von Sternberg avec la sublime Marlène ?

La structure en flash-backs ? Carnet de bal de Julien Duvivier, ça ne vous dit rien ? Et Le jour se lève de Marcel Carné, peut être ? C'est vrai que ce sont des films français.

Le montage ? Il suffit de parler d'Eisenstein sur le sujet pour calmer le jeu. L'art de l'ellipse est celui de Ernst Lubitsch et de Fritz Lang, ce dernier ayant utilisé les ressources d'une action commentée par plusieurs points de vue extérieurs dans M.

le plan séquence ? Et le premier plan du Scarface de Howard Hawks en 1932, ça ne vous rappelle rien ? Quand même un peu, comme le face à face Cary Grant – James Stewart dans Philadelphia Story de Georges Cuckor en 1940 (belle époque).

Les plafonds, alors ? Soyons sérieux. Ford les avaient déjà filmés dans Stagecoach deux ans avant et Welles, qui admirait Papy, avait vu une vingtaine de fois ce western pour préparer sa grande oeuvre.

La puissance d'expression des images ? Je préfère King Kong.

La hardiesse du propos ? Nous sommes quand même loin d'Un chien andalou de Don Luis Bunuel et Jean Vigo, à notre grande tristesse, était déjà mort.

Je pourrais rajouter un raton laveur, mais il n'y en a pas dans Citizen Kane. Brisons là. Le film d'Orson Welles est un condensé ce tout ce qui a été cité ici. C'est un film brillant, séduisant, c'est aussi un beau drame existentiel. Du coup, les comiques peuvent aller se rhabiller. Le cinéma de genre aussi par la même occasion. Certes c'est une date mais rien ne le fait pour moi briller d'un éclat particulier. Dans la carrière même de Welles, je préfère The magnificent Ambersons (La splendeur des Ambersons) tourné l'année suivante et malgré les outrages subits de la part des studios. Plus sensible, plus pétri de pâte humaine, plus fin, moins crispé aussi. Manque un peu d'humour, Welles, ici. Et puis il manque décidément à Citizen Kane le minimum d'érotisme syndical. Welles ne sait pas encore filmer les femmes comme Janet Leigh ou Suzanne Cloutier. C'est quand même ennuyeux pour un « plus beau film du monde ». S'il ne fallait qu'une raison, voici donc pourquoi qu'il ne l'est pas, CQFD.

En vérité, je vous le dit, si Citizen Kane se retrouve si souvent sur le podium, c'est qu'il est consensuel, bien fichu, et surtout que n'importe quel critique l'a vu. Parce que qu'il faut l'avoir vu sinon, c'est la honte dans la cour de récréation des critiques et historiens du cinéma. On pourrait ainsi argumenter sur beaucoup des titres cités dans cette fameuse liste des cent meilleurs films, même si certains sont parmi mes préférés, on pourrait discuter sur tous, sauf sur Rio Bra... (aie, t'es con ça fait mal).

00:11 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (19) | Tags : liste, orsonwelles, polémique | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

14/11/2008

Moments

La première fois que j'ai vu The searchers (La prisonnière du désert – 1956) de John Ford, c'était à la télévision. Mes parents ont longtemps eu le noir et blanc et c'était encore le cas quand j'ai quitté le foyer familial à la fin des années 80. Je pense que cela a contribué à forger mon goût en la matière. Je situe cette première fois vers 1980 et c'était un peu spécial. Mon père avait en effet déclaré que c'était un bon film. D'ordinaire, il détestait les westerns et particulièrement ceux avec John Wayne (Ce facho !). La règle souffrait trois exceptions : les films de Léone (qui avait tout compris, lui), Rio Bravo de Hawks (qui le faisait rire) et La prisonnière du désert.

Ce ne serait donc pas une soirée conflictuelle. A l'époque, j'aimais enregistrer le son des films sur un petit magnétophone à cassettes. Cette fois, j'enregistrais toute la première scène, de l'arrivée d'Ethan (Duke) jusqu'à la première apparition de Martin (Jeffrey Hunter). Cette scène me fit une grosse impression, jamais démentie par la suite. Je crois qu'elle condense tout ce que j'aime dans l'univers du western et dans le cinéma de John Ford. Illico, The searchers devint mon western préféré et l'un de mes films favoris.

La fois la plus tendre que j'ai vu The searchers, c'est en Hollande avec ma compagne. Au début que l'on s'est connu, nous nous écrivions des lettres. Evidemment j'ai dù parler de cinéma. Elle m'avait envoyé une réponse dans laquelle elle parlait longuement de ce film et combien il l'avait marqué, elle qui n'apprécie pas spécialement le western. Cela m'avait beaucoup touché. Donc, un soir, à l'époque où elle travaillait en Hollande, j'avais le DVD et je lui ai proposé de le mettre. Nous avons donc vu le film tous les deux, bien blottis au fond du canapé. Le plus difficile pour moi, c'était de ne pas me mettre à pleurer comme une madeleine lors du final, chose plus facile à gérer dans l'obscurité protectrice d'une salle de cinéma.

La pire fois que j'ai vu The searchers , c'était à la cinémathèque de Nice. J'y avais déjà vu le film plusieurs fois, sans problème. Cette fois, tout commence comme d'habitude, ride away, ride away, puis soudain, dès le premier intérieur dans la ferme des Edwards, un micro en haut de l'image ! J'accuse le coup. Un peu plus loin, un autre micro. Enfer ! Puis un spot. Puis lors des scènes nocturnes tournées en studio, carrément le bord du décor peint et au-dessus toute une rangée de projecteurs. J'étais effondré. Que s'était-il passé ? Je n'avais donc rien vu les autres fois ? Ford était-il gâteux ? Un véritable cauchemar, cette séance. Il a fallu la vision du DVD pour que je me assure sur les cadrages de Ford, mais je n'ai eu l'explication que bien plus tard. C'était juste un bête mauvais cache devant le projecteur. A quoi ça tient, la magie du cinéma.

La plus belle fois que j'ai vu The searchers, c'était à Cannes, il y a trois ans. Ma fille venait de naître et je n'avais pas trop envie d'aller au festival. Il y avait pourtant un documentaire sur John Ford, alors je me suis décidé. La Warner venait de restaurer le film qui devait être projeté en seconde partie de soirée. Je n'avais pas l'intention de rester, je connaissais bien le film, et j'avais hâte de renter au doux foyer familial. Un gars du studio est venu expliquer comment s'était faite la restauration. Un boulot de dingue, chaque couleur primaire ayant fait l'objet d'une copie, toutes ayant été restaurées séparément. Ils ont alors passé un extrait. L'image était si belle que je suis resté pétrifié et je suis resté pour le film. A quoi ça tient, la magie du cinéma. Dans la première scène, j'avais l'impression que la poussière de Monument Valley venait rouler à mes pieds. Et jamais les ocres n'avaient été aussi ocres. Et bien sûr, pas l'ombre d'un micro ou d'un projecteur.

Et bien sûr, je pleure toujours comme une madeleine à la fin, dans l'obscurité protectrice de la salle.

21:48 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (8) | Tags : john ford | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

12/11/2008

La femme selon Howard Hawks

08:38 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : howard hawks | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

11/11/2008

Onomatopées

Ah ! Les vacances de M Hulot ! Ca Ed, c'est un film qui a à voir avec la bande dessinée.

La porte du restaurant : chtonk !

Tati, il a à voir avec Franquin, le Franquin de la grande époque. Sur l'affiche, Hulot, il a l'air d'un cousin de Fantasio.

Sur le quai de la gare : aoaowashawashabashawowhoshowbashawasha aoao

Les mêmes trois cheveux rebelles, grand et sec, la même démarche un peu cassés, les mêmes gestes interrompus, la même maladresse, la même volonté de bien faire. Un goût de l'aventure.

La cloche du village : dongdelongdongdelong

Et la même voiture, je ne me souviens plus de l'épisode mais bien avant la turbotraction, il y avait un vieux tacot tout pétaradant.

La voiture de Hulot : krakapet pafapaf kapet Tinnnntintin krakpouf pouf, paf

Voilà, ce sont des onomatopées de bande-dessinée, une mise en scène façon ligne claire dans la tradition de Jijé avec, déjà, quelques envolées de style du Franquin plus nerveux, du Franquin plus moderne.

La chambre à air dans le cimetière : pfffffsssss...

C'est un film sur l'enfance, sur les sensations de l'enfance, un film de vacances, de mer et de soleil. La partie de tennis, les baignades, le bateau. Et puis les feux d'artifices. C'est un film sur les bêtises.

Les feux d'artifices : Siiiiiissssssssiiiiiii fuiiiiiiiiiiiiiouuuu kk kkk kboom !

C'est un film de mon enfance, un film vu dans mon cinéma de quartier du XIIe, un film de mes vacances en Bretagne, des week-ends chez mes grand parents en Picardie.

Le ressac : aschhhh aschhhhh...

C'est un monde de rêve, le souvenir d'une France qui n'a pas existé, enfin pas vraiment. C'est une utopie en quelque sorte.

La balle de tennis : poka poc poka poc !

Et quel temps fait-il à Paris ?

08:19 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : jacques tati | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

10/11/2008

Et alors là, Marcello, tu fais comme ça

13:29 Publié dans Ça | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : federico fellini | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

08/11/2008

Woody Ernst Barcelona

Les films des réalisateurs ayant atteint un certain âge peuvent se révéler particulièrement excitants : Les derniers Ford, le Maddadayo de Kurosawa, The deads de Huston, les derniers Ozu, Intervista de Fellini ou encore Fanny et Alexandre de Bergman. Qu'ils affinent une fois encore un discours poli par des années de carrière, qu'ils bénéficient de la liberté de ceux qui n'ont plus rien à prouver, ils tentent alors de nous donner la quintessence de leur oeuvre. Apaisés autant que déterminés, sûrs de leur art autant que l'on puisse l'être, ils savent alors aller à l'essentiel. Et de ces oeuvres qui résument les leçon ténues d'une vie se dégagent une émotion et un plaisir aussi rares qu'intenses.

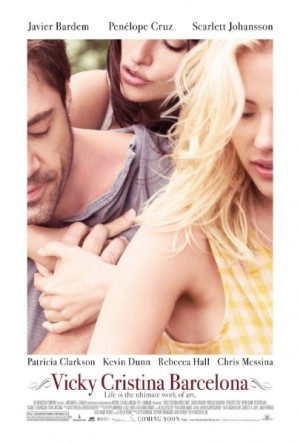

J'espère bien que Vicky Cristiana Barcelona ne sera pas le dernier Woody Allen, et je suppose que, compte tenu de son système, le nouveau est déjà en route, sinon fini (Vérification faite, ce sera Whatever works, en postproduction). Mais cette réalisation baigné du soleil de l'Espagne me semble bien correspondre à ma déclaration préliminaire.

Longtemps, on a noté la régularité de production d'Allen. Un film par an, réglé comme du papier à musique. C'était un compliment avant de devenir comme un reproche chez certains. Nous sommes passés de « Chouette, le Woody Allen annuel tant attendu » à « Tiens, le Woody Allen de l'année » à « Et un de plus, pas trop en forme cette année, ça ira mieux la prochaine ». Sur le dernier film, on est revenu bien entendu sur le départ pour l'Europe et l'entrée de Scarlett Johansson dans son cinéma. Inutile de s'étendre là-dessus. J'ai quand même l'impression tenace que, au moment ou Allen fouette son imagination, une partie de ses admirateurs s'est endormi sur les souvenirs confortables de Manhattan ou Annie Hall (Certes, les amis, certes), et l'esprit en pantoufles, n'est plus capable d'apprécier les beautés de son cinéma vivant d'aujourd'hui et d'accueillir comme il se doit, allons-y franchement, l'un de ses tout meilleurs films. C'est dit.

D'aucuns m'objecteront que Match point avait été reçu avec force louanges. C'est vrai, mais j'oserais dire que ce sont des circonstances aggravantes. Outre l'attrait de la nouveauté (Londres, Scarlett), il s'agissait d'un drame particulièrement poignant à la fin. Or Vicky Cristina Barcelona est une comédie, une vraie, et une comédie du genre le plus délicieux qui soit, une comédie romantique sophistiquée. Et malgré tout ce que l'on dit et malgré tout ce que l'on sait, la gravité paye toujours plus en art que la légèreté. C'est bien dommage parce qu'en vérité je vous le dis, non seulement Vicky Cristina Barcelona est bien supérieur à Match point, mais égale les plus belles réussites d'Allen dans le genre et se hisse au niveau des classiques de la comédie américaine de grande classe.

Soit deux américaines, la brune Vicky au désir de stabilité, et la blonde Cristina l'artiste qui se cherche, débarquées à Barcelone pour un été de vacances. Elles acceptent la proposition directe de Juan Antonio, un peintre espagnol beau et ténébreux, qui les invite pour un week-end à Oviédo au cours duquel elles pourront faire du tourisme, de bons repas, et l'amour. A partir de là, rien ne se passera comme prévu, que ce soit l'estomac de Cristina qui la lâche au mauvais moment ou la façon dont Vicky réagit à une réelle attirance pour Juan Antonio. Bientôt survient Maria Elena, ex-femme du peintre au tempérament volcanique qui avait déjà essayé de le poignarder, tandis que Doug, l'insipide fiancé de Vicky, débarque pour l'épouser plus vite que prévu. Peu importe le détail des péripéties. Comme dans cet autre sommet allenien, A midsummer night sex comedy (Comédie érotique d'une nuit d'été – 1982), c'est l'été et la lumière est belle à tomber. Il s'agit avant tout des mouvements du coeur, de la recherche d'un sens à donner à sa vie, d'un moment de grâce ou les choses peuvent basculer. Et si le film début de siècle est imprégné de l'admiration d'Allen pour Ingmar Bergman, Vicky Cristina Barcelona me semble puiser son inspiration chez un autre maître, moins souvent cité, Ernst Lubitsch, le Lubitsch de la Lubitsch's touch. L'homme, l'européen, le réalisateur de Design for living (Sérénade à trois – 1933) avec son merveilleux ménage à trois qui nous parlait déjà d'amour, des mouvements du coeur, du sens de la vie et de celui que l'art donne à la vie, de l'inspiration, du désir souvent contrarié au bonheur.

D'entrée Allen annonce la couleur. Les premiers plans du film sont un modèle de concision et de clarté. Une simplicité apparente, un montage tout en ellipses qui donne un rythme soutenu, une voix off qui sous son prétexte explicatif, donne les clefs de l'intériorité des personnages. Mais qui ne l'exprime pas. Cette manière fort subtile permet à Allen de laisser faire le travail d'interprétation au spectateur à partir du jeu tout aussi subtil des comédiens. Cela permet aussi de réduire drastiquement l'importance dramatique des dialogues. Du coup certains les auront trouvé moins percutants que d'habitude. C'est que cette fois, ce qui se joue se joue entre les mots ou au-delà d'eux. Ainsi lors de la première rencontre avec le peintre. Allen nous le fait brièvement entrevoir lors d'une inauguration dans une galerie. Puis on se retrouve avec les deux femmes dans un restaurant. Elles repèrent Juan Antonio et en parlent, mais le contre champ se fait attendre et l'on a tout le temps de l'imaginer avant qu'il ne nous soit révélé. Cela rappelle la première apparition de Maria Vargas dans le cabaret de The Barefoot Contessa (La comtesse aux pieds nus - 1954) de Joseph L. Mankiewicz, un élève de Lubitsch. Il y a donc constamment ce qui est dit par les personnages (parfois brouillé par l'utilisation de l'espagnol), ce qui est raconté par le narrateur, ce qui est montré et ce qui est donné à imaginer. Et chacun de ces niveaux contredit ou nuance ce que montrent les autres. Et Allen, dont la maîtrise est totale, se plaît à jouer en plus de cela avec le temps, comme lorsque Cristina révèle sa liaison avec Maria Elena à Vicky et son fiancé, scène suivie d'un retour en arrière qui montre le premier baiser des deux femmes. La seconde scène nuance l'expression assurée de Cristina dans la première en laissant deviner ce qu'elle a du surmonter pour accepter cette nouvelle facette d'elle-même. Je pourrais aussi citer le long plan du pique-nique qui joue sur le hors-champ, mais je ne veux pas non plus en rajouter.

Lubitsch, je le retrouve aussi dans la façon de filmer l'Espagne. « Carte postale ! » Dit-on. Pas plus pas moins que le Paris de Ninotchka où de Design for living. C'est une idéalisation qui est aussi un hommage à une forme de civilisation. C'est pour Allen une façon d'opposer gentiment la culture parfois rude de son pays et celle de l'Europe dont il admire tant de choses, de la peinture aux vins en passant par les films. L'influence du soleil et de la sensualité espagnole sur ses héroïnes est du même ordre que celle de la ville lumière sur la camarade Nina Yakushova. Un révélateur. Un milieu si différent qu'il dérègle les sens et les habitudes. Une porte ouverte sur les rêves. Lubitsch encore dans la pudeur d'une caméra qui se détourne lors des moments les plus sensuels car tout est déjà dit. Déjà montré. Lubitsch toujours dans la construction de plans comme celui où Vicky se regarde dans une glace, intérieurement déchirée, son image dédoublée tandis que Doug apparaît en arrière plan, flou, si lointain. Un plan pas si compliqué sur le papier mais là, c'est le plan juste au juste moment avec un maximum d'effet expressif.

Il faudrait encore parler du contrepoint introduit par le couple Nash vieillissant, de l'utilisation de la musique espagnole, de l'hommage au Jules et Jim de Truffaut, de l'excellence des acteurs, de la beauté de Rebecca Hall, de Scarlett Johansson et de Penelope Cruz (Qui me laisse plus froid d'ordinaire), de la difficulté que j'ai eu à oublier Anton Chiguhr derrière le Juan Antonio de Javier Bardem, de l'étrange douceur dans la gravité du finale, de la sensualité de l'affiche, d'un tas de choses. Comme je l'écrivais au début, passé un certain age, il y a des réalisateurs qui nous offrent des films sacrément excitants.

Chez le bon dr Orlof

Sur Nightswimming

23:14 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (7) | Tags : woody allen | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

06/11/2008

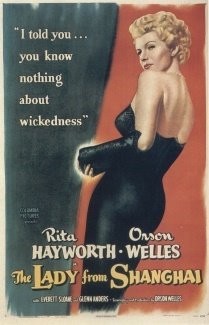

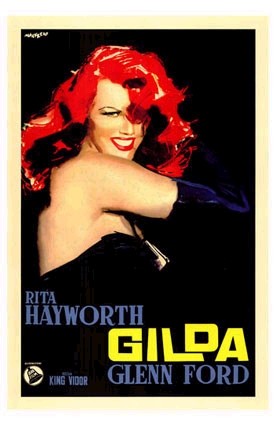

Le rouge et le noir

10:02 Publié dans Actrices | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : rita hayworth, affiches | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

05/11/2008

Table ronde

Ils avaient donc accepté mon invitation et il est temps, après avoir réactivé ce blog presqu'endormi, de les remercier depuis le doux pays d'Inisfree. Le bon Dr Orlof, Edisdead de Nightswimming et Joachim de 365 jours ouvrables ont fait le voyage jusqu'à Nice pour participer aux 10e Rencontres Cinéma et Vidéo à Nice. Mettre un visage, une voix, une allure sur ceux avec lesquels on s'entretient depuis des mois, voire des années sur la toile, c'est une expérience toujours excitante. Nous nous sommes donc retrouvés tous les quatre, avec le renfort de mes amis Philippe Serve de Cinéma Sans Frontières et Alain Dumont du Ciné-Café de Nice pour une table ronde peut être un peu courte mais, à mon sentiment, plutôt chaleureuse. Mes collègues sont restés plutôt discrets sur la teneur des débats, et moi comme je ne suis pas toujours doué, j'ai épuisé les batteries de la caméra vidéo prévue pour l'occasion avant même le début des discussions. J'aurais pourtant aimé vous livrer une trace de cette heure fertile. C'est ainsi. Il me reste à espérer que les étudiants présents de l'école de cinéma locale me donneront un exemplaire de la synthèse de leur notes. Reste quand même cette photographie et le souvenir des plus agréable de cette rencontre.

10:34 Publié dans Blog | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

04/11/2008

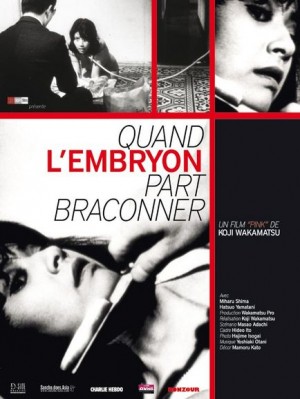

Génèse de l'embryon

" L'idée du film m'est venue un matin pluvieux de mai, vers cinq heures. J'ai ouvert la fenêtre — j'ouvre toujours mes fenêtres quand je me lève car je suis claustrophobe, j'ai regardé fixement cette pluie qui tombait drue et mon imagination a commencé à vagabonder. A l’évidence je ne pouvais pas tourner un film à l’extérieur car on était au début de la saison des pluies. Je me suis alors mis à réfléchir à la possibilité de faire un film dans mon appartement, et c’est là que j’ai eu l’idée d’enfermer une femme dans cet appartement qui est à la fois mon domicile et mon bureau. Vers huit heures, j'ai appelé Masao Adachi en lui disant que j'avais une idée formidable. On s'est vu vers midi et je lui ai tout raconté en détail autour de quelques bouteilles de saké et en grignotant du hatahata (poisson). Deux jours plus tard — Adachi écrivait toujours très vite d’autant plus qu’il était toujours en retard pour payer son loyer et que je lui payais ses scénarii en liquide — il m’a remis un premier scénario. C'était avant-gardiste, comme d'habitude, excessif et surtout incompréhensible. Il voulait aussi que les murs de l'appartement se fissurent et que des poules en émergent, ce qui était irréalisable même si l'idée était excellente. Je lui ai donc demandé de réécrire le scénario en supprimant les scènes en question. En colère, il a jeté le scénario à mes pieds et est revenu quelques temps plus tard avec une deuxième mouture du script qui était la copie quasi-conforme du premier, alors qu’il n’existait pas encore de photocopieuse à l’époque.

Finalement on a décidé de prendre ce scénario, tout en supprimant certaines scènes comme celle des poules. J’ai trouvé une équipe et je leur ai expliqué comment tout allait se dérouler. Je leur ai dit que nous allions être enfermés dans cet appartement pendant toute la durée des prises de vue, afin de vivre la même expérience que les personnages du film. On a emprunté des futons, et toute l’équipe a dû dormir sur place pendant les cinq jours de tournage. Seul l’assistant-réalisateur avait le droit de sortir pour faire les courses. A part les gamelles du midi, j’ai fait moi-même la cuisine pour toute l’équipe matin et soir. Et on a peint tous les murs de l’appartement en blanc — lorsque le propriétaire a découvert cela, il m’a d’ailleurs viré. On est tous devenu fous à tour de rôle. Ce n'est qu'ensuite qu'on a tourné la seule scène en extérieur du film, celle qui ouvre Quand l'embryon part braconner et qui se déroule sous la pluie."

Entretien avec Koji Wakamatsu

Source dossier de presse

08:48 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : koji wakamatsu | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

03/11/2008

Oedipe mal résolu

Âmes sensibles, amateurs de bon goût, passez aujourd'hui votre chemin. Voici l'histoire de monsieur Sadao, petit patron (ou petit chef, je ne suis pas sûr), séduisant la délurée mademoiselle Yuka, employée. Il pleut des cordes en noir et blanc. Après une étreinte poussée en voiture, monsieur Sadao entraîne mademoiselle Yuka chez lui. Il fait nuit, mais monsieur Sadao garde ses lunettes sombres façon Wong Kar-wai qu'il ne quittera quasiment jamais. Il fait visiter son appartement, petit et dépouillé jusqu'à l'exubérance. C'est celui du réalisateur. Nouvelles étreintes. Nue dans l'encadrement d'une porte, mademoiselle Yuka rappelle à Monsieur Sadao sa femme qui l'a quitté. Toutes les mêmes pense monsieur Sadao en voix off. Âmes sensibles, si vous êtes encore là, c'est mon dernier avertissement.

Le jeu expressionniste de Hatsuo Hamatani laisse vite penser au spectateur le moins éveillé qu'il y a quelque chose de pourri au royaume de monsieur Sadao. Effectivement, monsieur Sadao drogue mademoiselle Yuka. Il l'attache comme savent le faire avec art les japonais puis il sort un grand fouet. Il zèbre alors le corps à la peau si blanche de marques sombres esthétiquement réparties tout en insultant copieusement mademoiselle Yuka. Mademoiselle Yuka se tortille érotiquement mais douloureusement puis monsieur Sadao la taquine avec un rasoir. Plus tard, il la fera marcher à quatre pattes comme un chien. Enfin, il faudrait écrire une chienne mais ça pourrait être mal perçu. Ainsi s'écoule la nuit.

Bien sûr, monsieur Sadao a ses raisons. Que la raison ignore. Sa femme voulait un enfant. Pas lui. Il s'était même fait opérer pour éviter tout ennui. Madame a alors eu recours à l'insémination artificielle ce qui a rendu monsieur Sadao un peu brutal et plein de ressentiment. Sa femme est donc partie alors il passe ses nerfs sur mademoiselle Yuka. Mais celle-ci ne reste pas inactive. Son esprit et son corps se tendent vers la fuite. Elle tente de séduire monsieur Sadao en se montrant soumise. Il faut dire qu'entre deux séances de fouet, monsieur Sadao montre toute l'étendue de sa détresse en se blottissant contre elle comme un enfant. Tentative de fuite qui échoue. Un échec aux conséquences douloureuses. Mademoiselle Yuka n'est pourtant pas brisée et le film s'achemine vers son issue tragique.

N'étant pas un familier du genre Pinku Eiga (« Film rose » ou cinéma érotique nippon), je ne savais pas trop à quoi m'attendre avec Taiji ga mitsuryo suru toki (Quand l'embryon part braconner) le film de Koji Wakamatsu, spécialiste du genre. Réalisé en 1966, sortit l'an passé en France par Zootrope films, il a écopé d'une interdiction aux moins de 18 ans. Au regard des critères de 2008, c'est quelque peu excessif. Mais les censeurs, âmes sensibles autant qu'hypocrites, ont sans doute réagit au titre provocateur tout en digérant mal le mélange d'érotisme, de sado-masochisme et de fable politique. La femme, dans le cinéma japonais, est très souvent représentée en butte à la violence des hommes. C'est vrai chez Mizoguchi et Kurosawa comme chez Oshima, Immamura ou Suzuki. Cette violence, montrée souvent de façon assez directe, semble compenser une difficulté à pouvoir représenter les actes sexuels et la nudité. Au Japon, on floute les poils. Ainsi le film de Wakamatsu est explicite côté coups de fouets tandis qu'il déploie des trésors d'imagination dans les cadrages pour ne pas (trop) montrer les endroits stratégiques de mademoiselle Yuka. On est loin en la matière de l'équilibre du giallo italien de la même époque. On comprend mieux l'importance et les problèmes rencontrés par Ai no corrida (L'empire des sens – 1976) de Nagisa Oshima avec son approche frontale de la représentation du sexe. Il se trouve, tiens donc, que ce film a été produit par Koji Wakamatsu.

Quand l'embryon part braconner est un huis clos étouffant entre What ever happened to Baby Jane de Robert Aldrich ou la dernière demi-heure de I corpi presentano tracce di violenza carnale de Sergio Martino dont il faudra que je vous entretienne. Deux personnages, un lieu unique, un rapport dominant/dominé, une lutte autant physique que psychologique et du style, beaucoup de style. Le film est réalisé en un superbe noir et blanc que l'on doit au chef opérateur Hideo Itoh (qui officiera sur le film d'Oshima). Il déploie des effets de reflet de l'eau dansant sur les murs, ondulant sur les vitres mouillées de pluie. La lumière est tour à tour sombre et terrifiante quand elle étire l'espace d'un simple couloir, blanche et onirique lors des flash-backs, violente et crue sur le corps épuisé de mademoiselle Yuka. C'est de toute beauté, contrastant avec les agissements quasi animaux des protagonistes.

La mise en scène de Wakamatsu est d'une constante invention. Il alterne passages hystériques, plans surréalistes et moments quasi contemplatifs dégageant une étrange tendresse. Malgré le côté exercice de style de l'entreprise, il transcende ses faibles moyens et tire le maximum de son dispositif minimaliste. Fouet, corde, baignoire, rasoir, pas un objet du petit appartement qui ne se révèle un instrument de la souffrance infligée par monsieur Sadao à mademoiselle Yuka. Le film de Koji Wakamatsu est un conte cruel et sadien sur les rapports homme/femme que l'on pourra éventuellement lire en terme de lutte des classes si on est de bonne humeur. Comme le déclare son auteur : « Un film pink, c'est de l'agit-prop. Il s'agit de provoquer le public, d'interpeller de la manière la plus frappante qui soit les consciences ». J'imagine pourtant que sa sombre ironie et ses excès feront plutôt grincer les dents ce qui, vous vous en doutez, me réjouis et me donne furieusement envie de poursuivre mon exploration de l'oeuvre de notre homme.

Le site du film avec plein d'information, un dossier de presse très complet à télécharger, le bonheur.

12:31 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : koji wakamatsu | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

02/11/2008

Tu l'as vu, mon beau film fasciste ?

Rien ne vaut une bonne approche polémique pour se remettre en train (jeu de mot imprévu mais bienvenu). Je vais donc vous parler d'un film fasciste ou plus exactement de l'un de ces films qui se sont attiré l'infâmante épithète. Coïncidentellement, il y a quelques jours l'ami Tepepa me demandait à propos du gratiné Milano trema : la polizia vuole giustiza de Sergio Martino : « Tu y as vu un film fasciste ? ». Dans la foulée, je découvre avec plaisir qu'Hyppogriffe écrit à nouveau sur Préfère l'impair, un de ces articles passionnés et virulents dont il a le secret. Attaquant non sans raisons une attitude de Michel Ciment, il utilise au passage le terrible mot à propos de Patrice Lecomte et Bruce Willis. Comme je l'ai répondu à Tepepa, je n'utilise jamais ce mot pour parler de cinéma et je tique toujours quand je le vois employé. Cela doit venir de l'époque où, jeune adolescent, je lisais les critiques des films dans le Nouvel Observateur que prenait mon père. Nombre de films que j'aimais, dont pas mal de westerns, attirait le vocable redoutable. Ce que je ressens encore aujourd'hui, c'est que traiter un film ou un réalisateur de fasciste est particulièrement disqualifiant. Ca ne vaut guère mieux que « film rouge » utilisé à l'époque du maccarthysme, ou « antisemite » tartiné lors d'une affaire récente qui nous a beaucoup occupé. Tout cela manque un peu de nuance et d'à-propos. Cette histoire me fait toujours penser à Michael Cimino, dont le Deer Hunter (Voyage au bout de l'enfer) a été traité de fasciste avant qu'il ne se voit reprocher une « approche marxiste » pour Heaven's gate (La porte du paradis). Cimino, on le sait, a toute mon admiration.

Pour poser les choses, John Ford dans The man who shot Liberty Valance donne la définition la plus claire que je connaisse du fascisme. C'est la primauté de la Force sur le Droit. Valance, joué par Lee Marvin, est un fasciste qui maintien l'ordre de gros éleveurs par le fouet et le colt, tabassant au passage la presse libre et l'opposition démocratique. Cette dernière, c'est Ranse Stoddart – James Stewart, l'avocat qui organise les élections et l'éducation. Tom Doniphon, joué par John Wayne, représente ici l'ambiguïté et le déchirement des démocraties contraintes de recourir à la force pour établir le Droit. Pour Ford, Doniphon ne peut que disparaître après avoir accompli le sale boulot en éliminant Valance. Ford éprouve pour Doniphon un mélange d'admiration et de compassion, du même ordre que celui éprouvé par Sam Peckinpah pour sa horde sauvage.

A partir de là, j'avais l'envie de vous parler d'un film que j'ai redécouvert avec bonheur, Dark of the sun ou The mercenaries (Le dernier train du Katanga) réalisé par Jack Cardiff en 1968.

Congo 1960. Le capitaine Curry est chargé par le jeune président du pays fraîchement décolonisé de secourir un groupe de civils coincé en pleine révolte Simba et accessoirement de ramener un important stock de diamants pour le compte d'une grosse société belge qui fournit le régime en armes. Dark of the sun, c'est l'Aventure guerrière en majuscule : Train armé, mercenaires, rebelles pires que la mort, ancien nazi, duel avec tronçonneuse, attaque d'avion, médecin alcoolique, grandiose beauté des paysages, ville livrée au pillage, diamants, amitié virile, héroïne en détresse, sens de la parole, coups fourrés et violence, action, violence et violence. Dark of the sun fait partie de ces films qui ont choqué la fin des années 60 par leur façon directe de représenter la sauvagerie humaine, entre fascination et dénonciation. Avec un discours volontairement ambigu propre à faire hurler les bien-pensants. Tout à fait le genre à se faire traiter de fasciste. Aujourd'hui, forme et fond méritent d'être nuancés et le film, assez rare, d'être reconnu comme une oeuvre majeure en son genre.

Jack Cardiff n'est pas le premier venu. C'est un grand chef opérateur auquel ont doit les images de plusieurs films de Michael Powell dont Black narcissus (Le narcisse noir - 1947) et The red shoes (Les chaussons rouges – 1948) mais encore le Pandora d'Albert E. Lewin, The barefoot contessa (La comtesse aux pieds nus – 1954) de Joseph L. Mankievicz et African Queen de John Huston. Excusez du peu. « Cinéaste mineur » pour Sorecki, il réalise une douzaine de films et a la redoutable tâche de remplacer John Ford malade sur Young Cassidy en 1965, avec déjà Rod Taylor qui joue ici le major Curry. Dark of the sun est adapté du roman homonyme de Wilbur Smith. Intelligemment, Cardiff et ses scénaristes, Ranal MacDougall (le Cléopâtre de Mankievicz) et Adrian Spies évacuent les tentatives idéologiques et psychologiques du livre avec ses côtés les plus déplaisants. Dégagée l'homosexualité du lieutenant Surrier dont le viol est rapidement suggéré. Dégagée l'intrigue sentimentale (et machiste) réduite à une caresse sur la joue et à quelques regards. Dégagés les discours sur le racisme et le colonialisme dont on ne sait jamais trop ce qu'ils cherchent à justifier. Dégagés les excès complaisants comme la découverte des gendarmes dévorés par les Simbas. Cardiff met en avant l'aventure et l'action en resserrant l'action sur trois jours et laissant les personnages se révéler par leurs actes. Comme chez Howard Hawks, ce sont tous des professionnels, agissant d'abord en tant que tels. Ainsi, les actes du salaud de service, Henlein l'ancien nazi, n'ont jamais le racisme comme motivation première. Quand il abat deux enfants de sang froid, c'est parce qu'il craint qu'ils ne servent d'indicateurs. Quand il assassine le sergent Ruffo, le partenaire congolais de Curry, c'est parce qu'il croit que celui-ci lui a confié les diamants. C'est une manière intéressante d'éviter les gros sabots. Le fond du film devient une réflexion sur la sauvagerie de l'homme, au-delà de son contexte particulier.

Ruffo est un personnage passionnant. Joué par Jim Brown, homme superbe et bon acteur, qui aura eu le privilège d'enlacer fermement Raquel Welch dans 100 rifles (Les cent fusils – 1969) de Tom Gries, étreinte inter-raciale grand public qui fit beaucoup de bruit. Brown, c'est déjà autre chose que Sidney Poitier. Ruffo est presque trop beau pour être vrai, patriote, pragmatique, décidé, il incarne l'espoir d'une Afrique moderne, comme d'ailleurs le jeune président aux allures de Lumumba, même s'il traite avec l'ancienne puissance coloniale. « On m'a proposé de descendre de mon arbre et je tuerais quiconque voudra m'y faire remonter » dit Ruffo à Curry. En combattant les Simbas, il combat la part sombre de son héritage. Mais il refuse de la même façon la sauvagerie occidentale de Henlein comme celle qui s'exprime chez son ami Curry. Car notre héros est loin d'être exemplaire. Tout en mâchoire et épaules carrées, Rod Taylor compose sans nuance un personnage de guerrier, toujours sous pression, éclatant en brusques accès de violence comme lorsqu'il essaye d'écraser la tête de Henlein sous les roues de la locomotive. Le règlement de compte final entre les deux hommes est d'une intensité peu commune et amène une scène étonnante entre Curry et un gendarme congolais, Kataki. Ce dernier, le visage bouleversé d'émotion, lui reproche durement son acte : « Tuer comme ça ? Tragédie... Je ne marche pas à vos côtés, nous essayerons une autre voie », un écho aux paroles de Ruffo. Dommage que ce personnage n'ait pas été plus creusé auparavant. Tel quel, il porte néanmoins un regard lucide sur Curry et d'une certaine façon, la morale du film. Une morale qui pour moi a à voir avec le discours fordien sur la Force et la Loi.

Reste que c'est un film de blanc pour un public occidental, une oeuvre à grand spectacle d'autant plus ambiguë avec ses intentions que le spectacle est efficace. Cardiff a une extraordinaire maîtrise de l'espace et du montage. La plupart des scènes sont construites de façon musicale, comme autant de morceaux de bravoure, portées par une magnifique partition de Jacques Loussier. Grand jazzman, adaptateur de Bach en swing, compositeur pour Melville ou Jessua, Loussier donne là une partition inoubliable, très jazz, dans laquelle les instruments fonctionnent par pulsations, rythmant le suspense de l'ouverture du coffre, la séquence quasi expérimentale de la composition du train, la traversée par Curry et Ruffo de la ville livrée aux Simbas ou la poursuite sur les rapides. Pulsion du sang dans les veines, pulsion de violence, pulsion du temps. Il y a là une symbiose aussi importante que dans le couple Léone-Morricone.

Martin Scorcese classe ce film dans ses « plaisirs coupables ». Cette notion de culpabilité va bien avec son côté catholique. Ce n'est pas mon cas. Moi, l'électeur tranquille de Ségolène Royal, entre un éditorial de Laurent Joffrin et un autre de Philippe Val, moi qui admire la finesse d'Ozu, la délicatesse de Lubitsch et la tendresse de Truffaut, bien calé dans mon fauteuil, je me réjouis au spectacle de ces mercenaires au béret rouge, cigare vissé aux lèvres, mitraillant les Simbas pillards, violeurs et sans doute marxistes. Bien que n'ayant pas lu Bruno Bettelheim, j'imagine qu'il y a là-dedans un lien avec les contes de fée, leur violence et la façon dont ils nous font découvrir le « tumulte intérieur de notre esprit ».

Sur Psychovision

Par D.K.Holm (en anglais)

12:23 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (11) | Tags : jack cardiff | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |