04/08/2009

Casanova '70

Andrea – Marcello dans un costume sombre impeccable, la main négligemment posée sur un chat de porcelaine chinoise, glisse en barque à fond plat sur les eaux de la rivière du comte dont il convoite la si belle femme. Sur son passage, les statues noyées dans la végétation luxuriante perdent leurs morceaux et le pont à l'allure florentine s'écroule en un soupir. « Tout est pourri, ici », commente laconiquement le marin d'eau douce qui le conduit.

Peut être que l'apport majeur du cinéma italien, c'est ce sens de l'autodérision, cette faculté à montrer le fragile humain comme les palais vénitiens montrent leurs trous dans le crépi des façades et les colonnes romaines leurs fissures. Comme ils montreront la sueur et les mouches quand ils investiront le western. Et d'en rire.

Virna Lisi, ma che bella...

Casanova '70, réalisé par Mario Monicelli en 1964, l'année de ma naissance mais cela n'a rien à voir, allie dans son titre l'esprit de tradition séculaire du séducteur latin avec l'aspiration à la modernité typique des années 60. C'est une pièce maîtresse du travail de sape opéré sur le mythe italien le plus tenace. Marcello Mastroianni c'est le charme et l'élégance incarnée, avec ou sans fine moustache taillée au poil. C'est un peu Cary Grant ou Ronald Colman. Et autour de lui gravitent quelques beautés absolues de l'époque : Michèle Mercier avant sa période Marquise des anges, Virna Lisi et sa mouche à la lèvre, la féline Marisa Mell, Margareth Lee, Liana Orfei, Rosemary Dexter, Beba Loncar, du calme, j'en oublie sûrement. Ce tableau merveilleux est pourtant miné de l'intérieur comme les statues du parc du comte par le blocage d'Andrea qui se manifeste par un besoin irrépressible du danger au sein du processus amoureux. Le pauvre.

Photographie : capture DVD Carlotta

13:48 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : mario monicelli, marcello mastroianni | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

03/08/2009

C'era una volta Sergio Leone

14:26 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : sergio leone | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

31/07/2009

Questionnaire estival

La saison est propice à l'exercice, que l'on patiente au bureau dans l'attente du retour des collègues ou que l'on se prélasse à Palavas les flots, ou ailleurs, ou n'importe où. Sur la suggestion du Bon Dr Orlof, je me suis attelé avec mon maigre bagage d'anglais à la traduction de l'un de ces questionnaires concoctés par nos amis cinéphiles américains et relayé il y a peu par Flickhead. Voici donc 38 questions qui ont pour but de raviver les souvenirs, de susciter la curiosité et éventuellement de polytraumatiser les amateurs de Robert Altman.

1) Quel est votre second film favori de Stanley Kubrick ?

Eyes Wide Shut (1999).

2) Quelle est l'innovation la plus significative / importante / intéressante dans le cinéma de la dernière décade (pour le meilleur ou pour le pire) ?

La lumière des films de Wong Kar-wai.

3) Bronco Billy (Clint Eastwood) ou Buffalo Bill Cody (Paul Newman)?

Eastwood. Plutôt la machoire carrée que les yeux bleus, Marie-Thé me pardonne.

4) Meilleur film de 1949.

She wore a yellow ribbon (La charge héroïque) de John Ford.

5) Joseph Tura (Jack Benny) ou Oscar Jaffe (John Barrymore)?

« So they call me Concentration Camp Ehrhardt ? » Benny presque sans hésiter.

6) Le style de mise en scène caméra au poing et cadre tremblé est-il devenu un cliché visuel ?

Certes... c'est surtout devenu un cliché critique dans la mesure ou, en cette matière comme en tant d'autres tout dépend de qui tient la caméra.

7) Quel est le premier film en langue étrangère que vous ayez vu ?

En salle, Stagecoach (La chevauchée fantastique – 1939) de John Ford, le film qui m'a incité à m'inscrire à la cinémathèque de Nice.

8) Charlie Chan (Warner Oland) ou Mr. Moto (Peter Lorre)?

Leurs films sont peu connus par ici, mais Lorre, c'est Lorre.

9) Citez votre film traitant de la seconde guerre mondiale préféré (période 1950-1970).

Kanal (1957) d'Andrzej Wajda.

10) Citez votre animal préféré dans un film.

Pyewacket, le chat de la sorcière incarnée par Kim Novak dans Bell, book and candle (L'adorable voisine – 1958) de Richard Quine. Photographie : the cat files.

11) Qui ou quelqu'en soit le fautif, citez un moment irresponsable dans le cinéma.

Qui a eu l'idée de filer une caméra à Michael Haneke ? Pour la palme d'or on le sait.

12) Meilleur film de 1969.

The wild bunch (La horde sauvage) de Sam Peckinpah. Pas si facile, c'est une grande année.

13) Dernier film vu en salles, et en DVD ou Blu-ray.

En salle : Whatever works de Woody Allen. En DVD, au moment ou j'écris, Casanova '70 de Mario Monicelli.

14) Quel est votre second film favori de Robert Altman ?

M*A*S*H* (1970)

15) Quelle est votre source indépendante et favorite pour lire sur le cinéma, imprimé ou en ligne ?

Pour ne créer de tension parmi mes nombreux amis en ligne, je citerais la revue à laquelle je reste fidèle : Positif.

16) Qui gagne ? Angela Mao ou Meiko Kaji ?

Cheng Pei-pei.

17) Mona Lisa Vito (Marisa Tomei) ou Olive Neal (Jennifer Tilly)?

J'adore l'accent avec cheveu sur la langue de Jennifer Tilly.

18) Citez votre film favori incluant une scène ou un décor de fête foraine.

Panique (1946) de Julien Duvivier

19) Quel est à aujourd'hui la meilleure utilisation de la video haute-definition sur grand écran ?

L'anglaise et le duc (2001) d'Eric Rohmer.

20) Citez votre film favori qui soit à la fois un film de genre et une déconstruction ou un hommage à ce même genre.

Django (1966) de Sergio Corbucci, comme plusieurs autres de ses films.

21) Meilleur film de 1979.

1941 !

22) Quelle est la plus réaliste / Sincère description de la vie d'une petite ville dans un film ?

Manon des sources version Pagnol en 1953.

23) Citez la meilleure créature dans un film d'horreur (à l'exception de monstres géants).

La chose de John Carpenter.

24) Quel est votre second film favori de Francis Ford Coppola ?

Peggy sue got married (Peggy Sue s'est mariée – 1986)

25) Citez un film qui aurait pu engendrer une franchise dont vous auriez eu envie de voir les épisodes.

Tonari no Totoro (Mon voisin Totoro – 1988) de Hayao Miyazaki. Photographie source Bao-blog.

26) Votre sequence favorite d'un film de Brian De Palma.

La scène avec la tronçonneuse dans Scarface (1983), c'est à cause d'elle que j'ai mis quelques années à me décider à aller voir le film.

27) Citez votre moment préféré en Technicolor.

L'orage dans She wore a yellow ribbon (La charge héroïque – 1949) de John Ford

28) Votre film signé Alan Smithee préféré.

Alan Smithee, invention bien américaine, est un pseudonyme utilisé par les réalisateurs qui ne souhaitent pas voir leur nom lié à un film qu'ils désavouent. Il s'agit donc en général de navets et il est délicat d'en citer un de favori. Le seul que j'ai pu voir est Supernova ( 2000) réalisé en fait par Walter Hill et dans lequel Coppola aurait trempé.

29) Crash Davis (Kevin Costner) ou Morris Buttermaker (Walter Matthau)?

J'aime bien les deux acteurs mais je n'ai vu aucun des deux films. Plutôt Tony D'Amato.

30) Quel film post-Crimes et délits de Woody Allen préférez vous ?

Vicky Cristina Barcelona (2008)

31) Meilleur film de 1999.

Eyes Wide Shut (1999)

32) Réplique préférée.

Hey, shérif, you forget your pants !

33) Western de série B préféré.

Apaches drums (Quand les tambours s'arrêteront - 1951) de Hugo Fregonese, ultime production Val Newton.

34) Quel est selon vous l'auteur le mieux servi par l'adaptation de son oeuvre au cinéma?

Encore sous le choc et venant de lire la longue nouvelle d'origine, je dirais Akiyuki Nosaka pour l'adaptation de Hotaru no Haka (Le tombeau des lucioles – 1988) par Isao Takahata.

35) Susan Vance (Katharine Hepburn) ou Irene Bullock (Carole Lombard)?

Choix autrement plus difficile que pour les hommes. Plutôt Susan et son léopard. Photographie : Battleship Pretention.

36) Quel est votre numéro musical préféré dans un film non musical ?

Purple light in the canyons

That's where I long to be

With my three good companions

37) Bruno (Le personnage si vous n'avez pas vu le film, ou le film si vous l'avez vu) : une satire subversive ou un ou un stéréotype ?

Pas vu et pas tenté.

38) Citez cinq personnes du cinéma, mortes ou vivantes, que vous auriez aimé rencontrer.

Catherine Deneuve, Jeanne Balibar, Steven Spielberg, François Truffaut et bien que ça me terrifie, John Ford.

16:15 Publié dans Blog | Lien permanent | Commentaires (21) | Tags : questionnaire | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

28/07/2009

Un double Mocky pour l'été - 2

Un drôle de paroissien

Jean-Pierre Mocky. Bourvil. Bourvil et son visage illuminé par la Grâce, en prières aux pieds de la statue de la vierge. « Sans la prière des humbles, que deviendrait le monde ? ». Bourvil qui marche comme en apesanteur revenant chez lui après avoir reçu le signe du ciel. Bourvil et ce geste de danseur pour arracher la boite aux lettres qui va lui servir à s'entraîner à piller les troncs d'église. Bourvil, fils de famille au phrasé délicat, aux gestes subtils et toujours précis. Bourvil et sa raie au milieu. Bourvil qui par moment ressemble étrangement à Claude Rich, autre évanescent fameux et futur comédien mémorable pour Mocky. Bourvil sublime naïf qui obéit scrupuleusement au commandement paternel : « Tu ne travailleras pas » et qui s'étonne que l'on s'irrite de son voeux d'oisiveté. « Est-ce que je m'irrite de les voir travailler ? ». Bourvil qui expose si simplement les principes et l'absurdité du capitalisme à son ami Raoul.

Photographie : capture DVD Cahiers du Cinéma

Raoul, c'est Jean Poiret. Poiret au phrasé de Donald Duck. Poiret prothésiste dentaire qui se laisse entraîner par son ami par goût de l'aventure. Poiret qui s'amuse, comme en visite dans le film de Mocky, une visite qu'il renouvellera plusieurs fois. Poiret qui regarde Bourvil jouer et qui admire le jeu de Bourvil. Poiret qui s'amuse encore de faire tourner en bourrique les inspecteurs de la brigade de protection des églises, et le premier d'entre eux, l'inspecteur Crucherat. Francis Blanche. Poiret qui regarde jouer Francis Blanche et qui se régale.

Blanche. Son inspecteur cauteleux et asthmatique. Blanche et son sifflet et ses essoufflements. Blanche agenouillé en prières aux côté de Bourvil, sans le voir, dans un superbe slowburn. Blanche le transformiste qui entraîne le film dans une débauche de déguisements. Blanche qui contamine le film avec son goût du travestissement et tous de se travestir. « Au ciel, au ciel, au ciel... »

10:30 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean-pierre mocky | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

26/07/2009

Un double Mocky pour l'été - 1

Snobs !

... ne pas oublier le point d'exclamation, est le troisième film de Jean-Pierre Mocky qui débuta dans le cinéma en tant qu'acteur, notamment pour Georges Franju. Ici, il rode une formule sans trouver pleinement ses marques. Il est intéressant de le découvrir dans la collection Deux films des Cahiers du Cinéma aux côtés de Un drôle de paroissien (1963) pour mesurer l'évolution rapide de Mocky cinéaste à l'époque. Foisonnant, pétillant, maladroit, empli de possibles, Snobs ! est, selon l'expression consacrée, une aimable pochade.

Photographie : capture DVD Cahiers du Cinéma

Aimable parce qu'il contient déjà la majorité des éléments qui font le bonheur des admirateurs du cinéaste, dont je suis n'en doutez pas. Sens de la dérision, art de la caricature, talent pour le portrait croqué en deux plans ou un travelling, Mocky travaille un humour personnel qui nourrit la charge satirique d'une bonne dose d'humanité. Cela passe d'abord par son travail sur les acteurs, avec les acteurs, et s'exprime par ce goût bien connu pour les trognes étonnantes ce qui fait de lui, dans le genre, le plus proche équivalent français de Federico Fellini.

Il opère dans Snobs ! une alliance excitante entre différentes familles et générations d'acteurs, brassant les vétérans Noël Roquevert, Francis Blanche et Pierre Dac avec les atypiques Michael Lonsdale (excellent) ou Jacques Dufilho ; les jeunes pousses Gérard Hoffman et Véronique Nordey (madame Mocky) avec quelques visages profondément mockiens : l'imposant Robert Secq en patron de poids lourds amateur de jeunes danseuses, Claude Mansard dans son bain, et l'inimitable Roger Legris qui gobe quantité d'oeufs.

09:30 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean-pierre mocky | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

24/07/2009

Poupée

23:33 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : john ford, isao takahata | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

23/07/2009

Indicateur

23:24 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : steven spielberg, isao takahata | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

22/07/2009

Tant que ça fonctionne

Le nouveau film de Woody Allen, Whatever works, pour moi, ça sera plutôt pour. Restons dans l'esprit du titre (Quoi que ce soit tant que ça fonctionne), et disons que ça fonctionne avec moi et que c'est bien comme ça. Pour aller plutôt dans le sens du bon Docteur Orlof, j'ai été sensible à l'énergie juvénile du récit, aux dialogues bien balancés (Ma réplique favorite : « Alors votre mère, c'était aussi un homme ? » à l'absurde façon Billy Wilder), aux piquantes Evan Rachel Wood et Patricia Clarkson, à la mise en scène discrète mais toujours précise qui fait progresser le film à grandes enjambées d'ellipses, au côté faussement théâtral du dispositif allié aux interventions face caméra qui utilisent habilement le plan de l'écran et la complicité du spectateur. L'humour allenien a de nouveau un parfum des années 70, date à laquelle a été écrit le projet, bref Whatever works a tout du petit film pétant de santé, juste ce qu'il me fallait pour me remettre de l'expérience Takahata.

Pour aller, néanmoins un peu, dans le sens de Ed de Nightswiming, le film a tout du film de transition, une détente peut être après le périple européen et l'oeuvre majeure qu'était Vicky, Cristina, Barcelona. Ce retour à New-York, c'est un peu retrouver ses marques comme on retrouve, non sans déplaisir, ses pantoufles. Allen n'est guère original et souvent prévisible. On retrouve assez souvent des motifs vus par ailleurs (le poids du destin et du hasard, les allusions à la Shoah, le héros hypocondriaque...). Ce qui fait du film moins une oeuvre somme englobant et dépassant toutes les autres qu'une nouvelle variation sur les mêmes thèmes.

Je n'irais pas jusqu'à taxer le film d'un relatif cynisme et après la réplique grandiose du dernier Tarantino, « Je crois que je viens de réaliser mon chef d'oeuvre », j'ai apprécié avec gourmandise l'ultime confidence de Boris Yellnikoff : « Je suis le seul à avoir une vision globale ».

Depuis la fin des années 70, il y a toujours eu avec les films de Woody Allen ce sentiment contradictoire entre plaisir de retrouver régulièrement un univers familier et agacement à retrouver un peu toujours la même chose. C'en est même devenu une tarte à la crème critique. Après 40 ans de compagnonnage, il faut peut être en prendre son partit, accepter les hauts avec les bas. Après tout, tant que ça fonctionne...

13:17 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (8) | Tags : woody allen | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

17/07/2009

L'homme aux mille visages

Les quatre premiers plans du film disent assez ce qu'est Man of a thousand faces (L'homme aux mille visages) réalisé en 1957 par Joseph Pevney. Le premier est un logo façon médaille commémorative qui inclus le film dans la célébration des 50 ans de Hollywood. C'est du noir et blanc. Hollywood va se pencher sur son prestigieux passé, salutaire exercice pour un système qui sent alors le sol se dérober sous ses pieds. Le second, c'est le fameux logo de la Universal avec son globe terrestre. Nous verrons donc un film Universal qui se penche sur l'histoire de Universal et des films Universal. Le troisième est le logo du procédé Cinémascope. L'écran large est à cette période l'arme de choc de Hollywood contre la télévision. Cinémascope est devenu synonyme de vastes westerns, d'aventures épiques, de films plus grands que nature. C'est une façon de dire que l'on fait passer l'histoire du studio dans la dimension de la légende. Le quatrième nous montre l'entrée d'un studio (devinez) et un drapeau américain qui descend pour se mettre en berne. Un texte nous apprend que l'on va rendre hommage à un acteur. Avec le drapeau, Universal et le cinéma se fondent avec la patrie. Deux plans plus loin, une plaque, commémorative elle aussi, nous donnera son nom : Lon Chaney. Man of a Thousand Faces est donc la légende à grand spectacle de Lon Chaney aux studios Universal.

Lon Chaney (1883 – 1930) est un acteur essentiel de la période muette de l'histoire de Hollywood. Comme Charlie Chaplin, il vient de la scène, de la pantomime, du clown. Il fait partie de ceux qui apportent quelque chose au jeu de purement cinématographique, une présence magnétique, électrisant les foules et traversant le temps. Il a un sens du visuel qui lui permettra de donner corps aux visions de metteurs en scène inspirés, au premier rang desquels il faut citer Tod Browning, Victor Sjöstrom, Rupert Julian ou Franck Lloyd. Le créneau de Chaney, c'est le fantastique, l'étrange, le différent, le bizarre. Son visage est dur et anguleux, il n'a pas un physique de séducteur. Alors il va faire peur, inquiéter, déranger. Son corps a la souplesse des grands burlesques et Chaney a développé un art très sûr du maquillage. Il laissera une empreinte indélébile sur des personnages comme Quasimodo, Le fantôme de l'opéra, le clown « he who get slapped », l'artiste qui s'ampute des deux bras par amour, l'assassin de Londres après minuit, le génie criminel du club des trois. Une galerie délirante et poétique, terrifiante et émouvante de gueules cassées, d'estropiés, de criminels hallucinés, d'amoureux diaboliques marqués par le destin. Lon Chaney est la première grande star de la peur à l'écran.

Photographie : Lon Chaney (l'original) dans son rôle fétiche du fantôme de l'opéra. Source : Wikimedia

08:25 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : lon chaney, joseph pevney | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

16/07/2009

Pur moment de perfection

01:00 Publié dans Panthéon | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : howard hawks | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

14/07/2009

Le tombeau des lucioles

Alors que mes camardes blogueurs discourent sur le dernier Woody Allen ou le dernier Podalydès en se réconciliant avec la comédie française, je demeure depuis quelques jours avec une boule au fond de la gorge et pleure tel la fausse-tortue de Lewis Carroll. Je pense à la réplique du personnage joué par Charles Denner dans L'homme qui aimait les femmes (1977) de François Truffaut, quand il demande à la petite fille en larmes dans l'escalier : « Mais est-ce qu'au fond, tout au fond, tu ne ressens pas un tout petit plaisir ? ». Et j'en conclu que si, certainement.

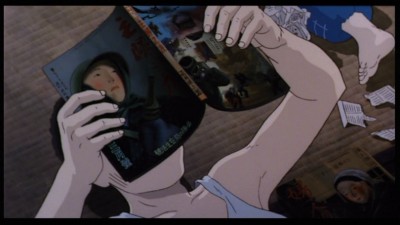

Tout cela parce que j'ai voulu vérifier si je pouvais montrer Hotaru no Haka (Le tombeau des lucioles – 1988) du maître Isao Takahata à ma fille. J'avais entendu dire que le film était un peu dur, un peu triste. J'aurais dû me méfier. J'aurais dû lire Didier Péron : « Le Tombeau des lucioles n'est pas seulement l'un des meilleurs dessins animés sortis des studios japonais Ghibli mais aussi l'un des plus redoutables lacrymogènes jamais mis en circulation. ». Vous m'objecterez que cela ne m'aurait pas empêché d'aller y voir, et vous aurez raison. Hotaru no Haka est un film bouleversant et qui redonne sa pleine signification au mot. C'est l'un de ces films avec lesquels il y a un « avant » et un « après ». Un de ces films qui sont capables de vous faire ressentir en profondeur les sentiments qu'ils illustrent.

Isao Takahata, alors associé avec Hayao Miyazaki dans la création des studios Ghibli, se lance à la fin des années 80 dans l'adaptation en animation d'une nouvelle Akiyuki Nosaka écrite en 1967. Le texte à une forte teneur autobiographique. Comme son héros, Nosaka alors jeune adolescent, a vécu les ravages de la fin de la guerre au Japon en 1945 et vu sa jeune sœur mourir de malnutrition. La nouvelle est imprégnée de son sentiment de culpabilité et participe de son travail de deuil. Hotaru no Haka fait vivre à l'écran Seita et sa petite sœur Setsuko, quatre ans, qui tentent de survivre dans un pays en plein effondrement, continuellement bombardé par les forteresses volantes américaines, dont les structures, certitudes et liens sociaux s'écroulent. Leur mère est tuée dès le début dans un bombardement et leur père, officier, est en mer. On comprend vite qu'il ne reviendra pas. Après un épisode douloureux chez une tante à l'égoïsme prononcé, les deux enfants s'installent dans un abri abandonné et tentent de se créer un petit monde à eux, refuge illusoire.

Le film ne joue pas le suspense. Il s'ouvre par la mort de Seita commentée par son fantôme qui a la réplique glaçante : « Je suis mort la nuit du 21 septembre 1945 ». C'est lui qui raconte l'histoire après avoir retrouvé le fantôme de sa sœur. Cette donnée de base est déterminante pour produire le profond sentiment de mélancolie, l'essence tragique qui baigne le film. Il est clair que l'émotion dégagée par Hotaru no Haka ne tient pas à son seul sujet. Des histoires d'enfance broyées par la violence de la guerre ou la folie des hommes, il y en a eu quelques unes. L'émotion tient à l'adéquation rare entre le fond et la forme, la seconde sublimant le premier. Le film est d'une beauté douloureuse en même temps que ses images sont belles et justes. Hotaru no Haka se situe au niveau du Kid (1921) de Charlie Chaplin, de Germania anno zero (Allemagne année zéro - 1948) de Roberto Rossellini, de Father and daughter (2000) de Michaël Dudok de Wit ou de Idi e smotri (Requiem pour un massacre – 1985) de Elem Klimov. Et nos larmes, il faut y revenir, proviennent tout à la fois de l'empathie avec le sort des personnages, du sentiment aigu de perte que le film fait naître en nous et de l'esthétique qui provoque ce sentiment.

L'art de Takahata se nourrit de la grande tradition du cinéma japonais : l'intensité et le sens du mouvement de Akira Kurosawa, l'expression sensible de Kenji Mizoguchi, la rigueur des cadres et le sens du détail de Yasujirō Ozu. Mais on retrouve également dans le traitement de la violence ou dans l'invention formelle quelque chose de proche de cinéastes plus récents comme Immamura (la séquence après le bombardement) ou Oshima (les plans très larges sur le stade ou au bord de mer). Indéniablement, il y a chez Takahata une faculté à filmer l'enfance et les enfants exceptionnelle. Il faut voir la délicatesse et la précision des mouvements et des expressions de Setsuko qui s'accroupi quand elle comprend qu'elle ne pourra pas voir sa mère (et sans doute quand elle commence à comprendre qu'elle est morte). Et dans la même scène, la réaction de Seita, à la fois si dérisoire, si touchante et si juste, qui essaye de la consoler en faisant des tours sur une barre suspendue en criant « Regarde le balèze ! ». L'utilisation de multiples détails presque insignifiants se mêle à des scènes de grande ampleur (les bombardements) et décuple la force des moments les plus tragiques. Takahata enchaîne des passages qui pourraient être pleins de drôlerie et de légèreté s'ils n'étaient pas comme surplombés par l'ombre de la mort. Ainsi lors de la scène du bord de mer où le frère poursuit la sœur, jeu plein de mouvement et de rires, interrompu un peu plus loin quand Setsuko, suivant un crabe, découvre un cadavre enveloppé d'une natte derrière une barque. Le poids du destin donne par contrecoup une valeur inestimable à ces multiples instants de bonheur issus du monde de l'enfance et de l'entrée en adolescence. Cette construction très rigoureuse passe par l'alternance de séquences à l'animation virtuose avec des séquences très dépouillées travaillées dans le détail des gestes et des expressions et plusieurs plans immobiles, de simples dessins particulièrement émouvants qui « figent » l'histoire, comme cette image sombre de la dernière nuit de Seita et Setsuko, le garçon serrant sa sœur morte contre lui.

L'un des sommets du film, presque insoutenable par la douceur de ses motifs, est construit autour de la chanson Home, sweet home interprétée par Amelita Galli-Curci, un vieil enregistrement craquant joué sur un ancien gramophone. De joyeuses jeunes femmes retrouvent leur maison au bord du lac, à la fois symboles de la paix retrouvée et de ce que Setsuko ne deviendra jamais. A mesure que la chanson s'élève, la caméra traverse le lac et vient revisiter l'abri des deux enfants. L'image de la petite fille, ses jeux, ses rires, ses petites occupations, surgissent par fragments, apparaissant et disparaissant en fondus. Ce n'est pas encore son fantôme, c'est déjà son souvenir. Là encore, l'intensité de ce qui est exprimé se nourrit de la simplicité ce que qui est montré. Cette scène est l'une des plus belles représentations du sentiment de perte au cinéma qu'il m'ait été donné de voir.

Seita est un personnage tout à fait passionnant qui permet à Takahata de garder son film de tout sentimentalisme ainsi que de l'ambiguïté propre au contexte. Seita est un jeune adolescent qui se comporte comme tel. C'est aussi un jeune japonais de 1945 qui porte en lui les marques de l'éducation de son époque. Alors que Setsuko est un bloc d'innocence, Seita est un mélange très humain d'insouciance, d'orgueil, de fierté nationaliste, de dévouement, de courage et d'amour, légèreté et responsabilité mêlées. L'intelligence de Takahata est de révéler ces différentes facettes par petites touches, parfois dans le même moment. Ainsi, chez la fameuse tante, il est le frère attentionné mais aussi le garçon qui passe ses journées comme en vacances, se laisse vivre en lisant des bandes-dessinées exaltant le soldat nippon. Après tout, c'est de son âge, mais dans le contexte et confronté à un monde adulte qui s'écroule et se replie sur sa survie, c'est ce qui noue le drame. Seita est finalement incapable, malgré ses efforts, de sauver sa sœur. Il prend des décisions au mauvais moment, avec courage mais trop tard. Il n'est pas de taille face à la violence du monde. Cette violence aussi, Takahata l'aborde de front, sans complaisance et par petites touches. C'est un groupe de galopins qui nous révèle par la bande l'état dramatique des conditions de vie des deux enfants. Un plan de cadavres carbonisés, quelques réflexions d'adultes, l'incompréhension de Seita quand on lui apprend que le pays a capitulé. Cela suffit a restituer le contexte. La première scène, avec l'indifférence des passants devant les corps mourants de jeunes garçons dans la gare, suffit à donner l'ampleur de la débâcle morale du pays. S'y ajoute une once de cynisme avec la réplique de celui qui se désole du sordide spectacle « alors que les américains seront bientôt là ». On retrouve cette débâcle dans la faillite des adultes, de la tante au médecin en passant par le paysan. Mais Takahata sait nuancer le sombre tableau de quelques touches d'humanité, la main anonyme qui laisse quelque nourriture près de Seita mourant ou l'attitude du policier.

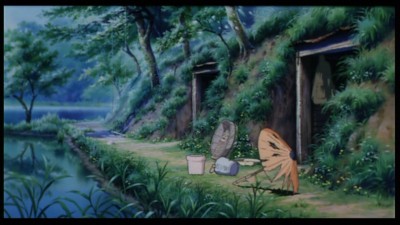

Il est piquant de noter que Hotaru no Haka a été réalisé dans les studios Ghili en parallèle avec Tonari no Totoro (Mon voisin Totoro – 1988) de Hayao Miyazaki. J'ignore de quelle façon les liens entre les deux hommes et les équipes respectives ont pu jouer sur le résultat final des deux films. Ils sont, au premier abord, complètement opposés, celui de Miyazaki est un poème élégiaque d'où la figure du mal est absente alors que celui de Takahata est un véritable requiem. Ils ont pourtant plus d'un point commun, à commencer par leur très haute exigence artistique. On retrouve chez les deux réalisateurs (Notons au passage que Takahata ne dessine pas contrairement à Miyazaki) le talent pour créer des univers d'enfance. Setsuko est proche de Mei (dans la forme et dans l'esprit) et les attitudes de Satsuki, guère plus jeune que Seita, sont proches : protection de la cadette, substitut des parents plus ou moins présents, courage, réactions encore mal maîtrisées. Proches aussi les nombreux jeux des couples d'enfants, l'importance de la nourriture et le motif du bain. Important également la relation presque fusionnelle avec la nature. C'est l'un des points qui me séduisent le plus dans les films des deux maîtres. Leur faculté à donner vie à un Japon qui n'existe peut être plus, un pays rural équilibré à la nature luxuriante, foisonnante d'insectes, de fleurs et d'animaux, avec ses champs à taille humaine, bien ordonnés, capable de donner les plus beaux spectacles, l'imposant camphrier ou les vols de lucioles dans le ciel d'été. Un pays de paix.

Hotaru no Haka a suscité pas mal de textes inspirés. On y sent que le critique de cinéma se trouve devant une œuvre pas banale et il tente de se montrer à la hauteur. Ceci tend à prouver que l'on a besoin de celles-ci pour écrire ceux-là. Ernest Rister a ainsi comparé le film à Schindler's List (La liste de Schindler – 1993) de Steven Spielberg. Je suppose qu'il rapproche l'intensité dramatique des deux films. Mais à travers le personnage de Seita, je ferais volontiers le lien avec le Jaimie d'Empire of the sun (Empire du soleil – 1987), autre remarquable description d'une enfance prise dans la guerre, lui aussi inspiré d'un récit autobiographie, celui de J.G. Ballard. On y trouve la même franchise dans la description des sentiments contradictoires qui animent leurs jeunes héros, fascination des choses militaires, initiation brutale au monde adulte, ouverture paradoxale d'un espace de liberté. Mais pour Seita, le chaos environnant est trop redoutable, les égoïsmes de la débâcle trop puissants. Avec sa sœur, il est la génération sacrifiée à un rêve cruel et dominateur. On pourra trouver une éventuelle consolation dans la présence de leurs esprits contemplant, unis et apaisés, la grande cité moderne illuminée. Kobé reconstruite et florissante. La persistance d'un rêve tel une boîte de bonbons à nouveau pleine et le vol nocturne des lucioles toujours recommencé.

Photographies : captures DVD Kaze (en cours)

Dossier très complet sur Buta connection

Dossier Teledoc avec étude de la première scène

Sur Asie Passion

Un article de Gilles Ciment

Sur Anime click (en italien)

Un article de Roger Ebert (en anglais)

Un article de Daniel Etherington (en anglais)

00:32 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (11) | Tags : isao takahata | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

11/07/2009

Absence

00:50 Publié dans Panthéon | Lien permanent | Commentaires (6) | Tags : isao takahata | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

09/07/2009

Fais moi rire !

Est-il besoin de longuement discourir sur Fais moi plaisir !, le quatrième opus d'Emmanuel Mouret ? Est-il besoin d'évoquer le long héritage de gags qui passent par la fermeture éclair de Howard Hawks via Yves Robert, les déboires de l'homme face à la technologie de Jacques Tati, le marivaudage en chambre de François Truffaut et Eric Rohmer, les soirées et les toilettes de Blake Edwards, et la ligne claire de Hergé ? Est-il besoin de s'étendre sur les qualités d'écriture cinématographique du réalisateur qui nous propose rien moins qu'une version légère du Eyes wide shut de Stanley Kubrick ? Non.

Il suffit de dire combien le film est drôle, intelligent et sensuel. Bien évidemment tout ceci est subjectif. Drôle par exemple. Il m'est arrivé plus d'une fois d'entraîner à un film de miennes connaissances, parfois très proches, leur faisant valoir combien je l'avais trouvé drôle. Il ne faut jamais faire cela. S'ils restent de marbre, tout proches qu'ils soient, la séance se transforme en cauchemar. Et puis il y a bien des façons de rire et, tout bien pesé, aucune n'est indigne. On peut même rire contre le film si nécessaire. Le pire qu'il puisse lui arriver, c'est l'indifférence ou l'ennui.

Chez Mouret, le rire passe par une étroite connivence entre le spectateur, le réalisateur et l'acteur. Comme chez Tati, Truffaut, Lewis... Il fait appel à la participation dans la construction de gags, s'apparentant en cela au suspense. Notre héros va-t'il faire enfin partir l'ascenseur ? Va t'il enfin copuler avec la belle blonde ? Se décidera-t'il à embrasser la jolie brune ? Et tout ceci repose sur une profonde empathie avec le personnage. J'ai dit que je ne développerais pas plus. Pour créer la connivence, Mouret nous propose la chute de reins de Frédérique Bel, les mains graciles de Judith Godrèche et le regard profond de Déborah François. Fais moi plaisir ! C'est fait.

Photographies : © Pyramides distribution

23:11 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : emmanuel mouret | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

05/07/2009

La baie sanglante

Tout comme il n'y a pas une perle dans chaque huître, il n'y a pas un chef d'oeuvre derrière chaque titre de Mario Bava. La ressortie sur grand écran de Reazione a catena (La baie sanglante – 1971) m'a permis de vérifier dans des conditions optimales que ce film est très en deçà de sa réputation. Il continue malgré tout à susciter des commentaires aussi dithyrambiques qu'incompréhensible pour tout spectateur un minimum objectif. « 13 personnages, 13 meurtres » disait fièrement il maestro dell'orrore. Tout est dit, mais c'est tout ce qu'il y a à dire. Reazione a catena, littéralement « réaction en chaîne », est une succession de meurtres très graphiques (pendaison, poignardage, empalement à la lance, égorgement, je vous en laisse pour la route) autour de la vente de terrains encadrant une baie à la nature encore préservée. Le film est indéniablement très ludique. On ne sait pas toujours qui tue qui, les assassins se font tuer à leur tour alors que leur victime est encore chaude et certains morts ne le sont pas complètement. Ça entre et ça sort, ça s'épie, ça mijote des coups tordus, vous l'avez compris, c'est Guignol.

Bien sûr, il y a du style, la Bava's touch : cadrages à travers la végétation, travail évocateur sur les sons de la baie, sens du suspense et un final sarcastique bien qu'un peu gratuit. La photographie est signée Bava soi-même (mais il a fait mieux) et l'on peut éventuellement trouver un sous texte grenello-compatible à cette histoire basique qu'ils se sont tout de même mis à trois pour l'écrire. Mais à côté de tout cela, il reste que le film est une mécanique sans âme. Pensez qu'il y a Claudine Auger avec son grain de beauté là (voir figure 1) et qu'elle n'y est jamais utilisée pour son potentiel érotique. Gros problème, comme dans les films de Lucio Fulci période tripes et boyaux, comme parfois chez Dario Argento, les personnages sont schématiques et les acteurs peu ou pas dirigés. Claudio Camaso-Volonté et Luigi Pistilli font plaisir à voir et s'en sortent plutôt bien, mais les quatre jeunes destinés à l'équarrissage sont d'un ridicule achevé malgré la baignade en nu intégral de Brigitte Skay avec cadavre entre deux eaux. De leur côté, le couple Leopoldo Trieste et sa voyante de femme Laura Betti cabotinent en roue libre tandis que Chris Avram est le bellâtre dans toute sa splendeur. Nous sommes très loin des beaux personnages des classiques du giallo, je pense à David Hemmings chez Argento ou aux compositions d'Edwige Fenech.

L'horreur capillaire selon Mario Bava

Bava fait preuve de trop de cynisme pour que l'on s'intéresse à son misérable échantillon d'humanité sans pour autant atteindre à une véritable folie. Par exemple, le personnage joué par Camaso dégage au début une certaine étrangeté mais sa folie est rien moins que convainquante. Le film enchaîne aussi quelques perles de comportement absurde, à commencer par la façon ingénue dont le jeune timide, mon dieu quelle coupe de cheveux, va ouvrir la porte de la villa que lui et ses amis ont envahie par effraction. Ça lui fait les pieds, ce qui lui arrive. On sait que la vraisemblance n'est pas le fort de ce genre de films, mais quand même. Les amateurs ont remarqué combien ce film a influencé la mode des films de tueurs fous ayant déferlé sur l'Amérique (et le monde) dix ans plus tard, la série des Vendredi 13 en particulier (L'empalement du couple faisant l'amour a été pompé tel quel dans l'épisode trois). C'est tout le problème de Reazione a catena que de n'être que la matrice de ce genre de films. Avec un supplément de style si l'on y tient, mais rien de plus.

L'année précédente, Bava avait déjà tourné une variation sur le même thème, Cinque bambole per la luna d'agosto (L'île de l'épouvante – 1970), série de meurtres sur une île autour d'une improbable invention. Guère plus réussi, le film irrite quelque peu par son emploi de zooms migraineux. Mais il dégage un humour noir plus réjouissant, avec l'entassement progressif des cadavres dans la chambre froide, et une étrangeté plus authentique avec la fille à la balançoire. Et puis il y a une jolie danse érotique d'Edwige Fenech. De tout cela, je conclu qu'à l'époque, Bava ne semble pas au mieux de son inspiration. Nous sommes loin des terreurs de La maschera del demonio (Le masque du démon – 1960) ou de Opérazione paura (1966), des perversions de La frusta e il corpo (Le corps et le fouet – 1963), de l'intensité de ses gialli fondateurs ou de l'invention plastique de Ercole al centro della terra (Hercule contre les vampires - 1961) ou de Diabolik (1968). Bref, assez loin du Bava que nous aimons.

Pour un avis nettement plus favorable sur Culturopoing

Et un autre sur Critikat

Et un encore sur Devildead

Sans oublier la chronique de Mariaque pour Kinok

.Photographie : © Carlotta films

17:43 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (8) | Tags : mario bava | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

03/07/2009

Il Etaix une bonne nouvelle

Nous allons enfin pouvoir revoir (ou découvrir) Yoyo, Le soupirant et les autres. La nouvelle est tombée vendredi dernier. Après des années de procédure, le tribunal de grande instance de Paris a tranché : Pierre Étaix et Jean-Claude Carrière ont été rétablis dans leurs droits et vont pouvoir entreprendre le travail de restauration et de diffusion des cinq films bloqués depuis trop longtemps. Dans la foulée de l'action menée par de nombreux sympathisants s'est créée l'association "Il Étaix une fois...". Cette association s'est fixée deux objectifs, à savoir favoriser la transmission du patrimoine artistique de Pierre Étaix, et apporter une assistance technique, logistique, juridique, matérielle ou financière aux auteurs rencontrant des difficultés pour produire, exploiter, diffuser et jouir librement de leurs œuvres. Je ne voudrais pas être pessimiste, mais il risque d'y avoir du boulot. Pour en savoir plus vous pouvez visiter le site.

Contact : etaixasso@gmail.com

16:07 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : pierre etaix | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

02/07/2009

Hommage au grand nez

Karl Malden (1912 - 2009)

Le capitaine Oskar Wessels pour John Ford

L'inspecteur Larrue pour Alfred Hitchcock

Harold 'Mitch' Mitchell, Archie Lee Meighan et le père Barry pour Elia Kazan

Frenchy Plante pour Delmer Daves

Tom Fitch pour Henry Hattaway

Franco Arno pour Dario Argento

Le général Omar N. Bradley pour Franklin J. Schaffner

Jim Gentry pour King Vidor

et quelques autres avec l'un des nez les plus remarquables de l'histoire du cinéma.

Photographie : capture DVD Cheyenne autumn (1964)

23:38 Publié dans Acteurs | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : karl malden | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

24/06/2009

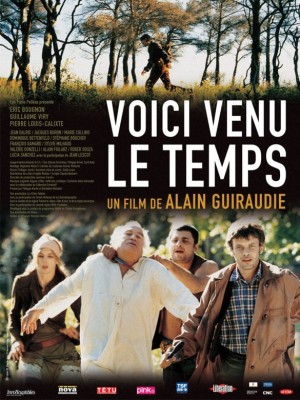

Voici venu le temps

Bienvenue au pays des guerriers de poursuite, chasseurs de primes qui, pour quelques Krobans de plus, traquent les bandits d'escapade ravisseurs de jeunes filles. Bienvenue au pays des ounailles, animaux mythiques à la chair succulente, gardés par des bergers exploités qui les nourrissent de leur sang. Bienvenue au pays des inventeurs de machines étranges, belles et impossibles, qui meurent s'ils jouissent. Bienvenue en Guiraudie.

La Guiraudie est un pays situé au niveau du Tarn, en un temps qui doit au XVIIe français comme au western, au Champignac du Spirou de Franquin comme au Rouergue en rumeurs de Tardi et Christin. On y porte des noms étonnants nécessitant une certaine pratique pour être prononcés correctement : Fogo Lompla, Soniéra Noubi-Datch, Rimamba Stomadis Bron, Chaouch Malines... En Guiraudie, on parle un français châtié. On ne dit pas « ça » mais « cela ». On y a le phrasé délicat d'Antoine Doinel. En Guiraudie, les téléphones se branchent sur les fontaines, on boit d'étranges breuvages au son d'un rock qui déchire et, comme on a des noms à coucher dehors, on y dort souvent et l'on peut passer des journées entières dans les arbres. Le western encore. Dans Voici venu le temps, réalisé en 2005, la Guiraudie se dit l'Obitanie.

C'est bien la même chose, le territoire cinématographique d'Alain Guiraudie, réalisateur aveyronnais atypique, comme on dit, sauf que cette fois, le mot correspond bien. Il fait partie de cette génération tranquille et régionale, attachée à son terroir sans le folklore, comme Yves Caumont ou les frères Larrieu. Guiraudie arpente son territoire depuis 1990, nous en révélant petit à petit les us et coutumes, nous faisant pénétrer ses secrets et nous le rendant familier. Terrain de jeu et espace de toutes les fictions, la Guiraudie est un pays de contes et légendes et les titres des films, toujours très beaux, Les Héros sont immortels (1990), Ce vieux rêve qui bouge (2001), Pas de repos pour les braves (2003), Le roi de l'évasion (présenté à Cannes cette année) sont chargés du souffle de l'aventure, de nostalgie et d'espoir.

Sur Critikat

Sur Film de Culte

14:23 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : alain guiraudie | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

22/06/2009

Voyages avec Chabrol

J'ai un peu hésité avant de partir sur un article d'ensemble tellement ma relation avec l'oeuvre de Claude Chabrol est chaotique et présente de lacunes. Mais à la réflexion je me suis rendu compte qu'elle avait été présente tout au long de mon parcours cinéphile (on va dire ça comme ça) et surtout que certains de ses films, des images, des moments venus de ses films, me ramènent, sinon à l'enfance, du moins à l'entrée en adolescence. Ainsi Romy Schneider, allongée nue dans un parc, recevant sur son corps un cerf-volant et forçant de manière provoquant le jeune homme venu le récupérer à le prendre, est une de mes premières images érotiques fortes au cinéma. Jusqu'à ce que je retrouve l'extrait grâce à Internet, j'aurais été incapable de vous dire que c'était un film de Chabrol, Les Innocents aux mains sales (1975), ni même qui était l'actrice. Mais que l'on évoque cette histoire de cerf-volant et la scène revivait sous mes yeux. Je me souviens aussi très bien de l'impression que m'avaient laissés Le boucher (1970) et l'un des films avec le couple Stéphane Audran – Michel Bouquet, peut être bien Juste avant la nuit (1971), découverts à la télévision. Pour moi, vers 1974/1980, ces films représentaient un cinéma « adulte », que je ne comprenais, ni forcément appréciais toujours, mais qui m'ouvrait d'autres horizons que celui que je pratiquais plus naturellement, celui du western en particulier. Je découvrais des préoccupations d'adultes, des histoires plus sombres, des résolutions moins tranchées, des personnages plus quotidiens, au physiques « ordinaires » comme ceux incarnés par Jean Yanne ou Michel Bouquet. Avec le recul, je me rends compte que ce sont des acteurs que j'ai toujours aimé par la suite. J'avais aussi raconté il y a quelque temps, comment était né le désir de voir Nada (1974) à partir de simples photographies sur un programme de télévision, Et comment ce désir est resté lové dans l'inassouvissement jusqu'en 2007. C'est étonnant comme un cinéphile peut être têtu. Et comment certains films peuvent vous séduire par trois fois rien.

Le cheval d'orgueil (collection personnele)

Mes parents, je crois, ont toujours apprécié le cinéma de Chabrol. J'ai très vite pris l'habitude d'aller au cinéma seul, j'ai donc un souvenir assez précis des quelques fois où j'y suis allé en famille ou avec l'un de mes mes parents. Pour Chabrol, je le rattache à une séance avec ma mère du Cheval d'orgueil, à sa sortie en 1980. nous avions été au Mélies, à Nice, un petit cinéma Art et Essai aux salles format poche typique de ce qui se faisait à l'époque. Il a disparu depuis, mais c'était le genre à garder un film comme Diva (1981) de Beineix pendant plus de deux ans. Le cheval d'orgueil est tiré du roman autobiographique de Pierre-Jakez Hélias sur son enfance bretonne et qui connu à l'époque un gros succès. L'histoire se déroule au début du XXe siècle. J'imagine que ma mère, qui avait aimé le livre et qui avait passé ses vacances enfant en Bretagne, était attirée par la reconstitution. De mon côté, j'avais aussi aimé le livre et je gardais un frais souvenir des nombreuses vacances passées là-bas. J'ajouterais perfidement que, exilé sur la Côte d'Azur, je regrettais les vastes plages de sable fin de la baie d'Audierne face aux douloureux galets de la promenade des anglais. Du film, je garde là aussi une impression d'ensemble, un rythme posé, presque lent donc inhabituel pour moi, peu de dialogues, le vert des paysages et le côté intimiste de scènes entre François Cluzet dans l'un de ses premiers rôles et Bernadette le Sachez qui jouait la mère, une actrice au physique très doux, à la rousseur pâle que j'ai regretté de ne pas avoir vue plus souvent. J'avais aussi été marqué par cette scène, très chabrolienne à la réflexion, où le marquis (Michel Robin), patron du grand père (joué par Jacques Dufilho) employé comme domestique, lui demande de lui cracher dessus pour se faire pardonner une insulte d'honneur. Cette façon de montrer les relations de classe est très proche de ce que Chabrol fera quinze ans plus tard dans La cérémonie.

Curieusement, je n'ai pas suivi Chabrol dans les années 80. J'avais pourtant aimé Violette Nozière (1978) et l'adaptation télévisée de Fantomas vers 80 dont Chabrol réalisé deux épisodes. J'y suis revenu avec L'enfer (1994) et surtout La cérémonie (1995). Ce dernier film, je crois, a été pour beaucoup une redécouverte de Chabrol. Peut être avait-il atteint une nouvelle maîtrise de son art. Peut être que j'avais atteint l'âge de l'apprécier pleinement mais dès lors, je suis devenu un fidèle, avec une véritable passion pour des films comme Au coeur du mensonge (1999) et La fille coupée en deux (2007). C'est qu'il n'est pas facile à suivre, Chabrol. Après un démarrage brillant au coeur de la Nouvelle Vague, entre Truffaut et Godard, il n'hésite pas à se tourner vers un cinéma très commercial, des films de genre comme les épisodes du Tigre avec Roger Hannin. Les biches en 1968 ouvre un premier âge d'or, une période riche de sa collaboration avec Stéphane Audran. Les années 70 seront plus chaotiques, avec des échecs, des incompréhensions, une rupture assez large avec la critique. Les années 80 poursuivent ce mouvement mais contrairement à ses camarades de la Nouvelle Vague (sauf Truffaut qui meurt), Chabrol négocie la transition avec le public, notamment à travers les films populaires mettant en scène l'inspecteur Lavardin. Le début des années 90 verront Chabrol retrouver l'appréciation de son travail de réalisateur avec un sommet, La cérémonie.

Le boucher (source Filmreference)

Il a désormais un statut bien établi, une image respectable et respectée, même si ses films ne manquent pas de mordant. Je pense qu'il n'en est pas dupe. Son sens de l'humour et sa conception de la mise en scène, influencée par deux de ses maîtres Alfred Hitchcock et Fritz Lang, masquent la force de son propos jusqu'à ce qu'il éclate brutalement au visage du spectateur. La violence qui éclate souvent à la fin de ses films est le résultat d'un patient travail de sape opéré tout au long du film. Chabrol, comme Lang et Hitchcock est un grand maître de la frustration, de l'irrésolu, de l'inassouvi, du manque. Ses personnages n'en sont pas toujours bien conscients, mais cela les ronge, jusqu'à la folie, jusqu'au mensonge, jusqu'au meurtre, jusqu'à l'absurde quand le vide des vies révèle l'étendue de sa béance. La scène la plus emblématique de cette révélation serait pour moi celle tirée de La femme infidèle (1969) qui exprime un si terrible désespoir. Face à ce vide la bonne conscience de la bourgeoisie se désagrège et provoque la violence. L'intelligence de Chabrol est d'avoir aussi montré que le recours à cette violence, dans un rapport de classe, mène à une impasse, celle des anarchistes de Nada comme celle des jeunes femmes de La cérémonie ou la réaction de Violette Nozière. L'intelligence de Chabrol est de l'avoir montré dans toute sa complexité, de chercher à comprendre sans jamais chercher à juger, mais sans jamais renoncer à son regard caustique. Aujourd'hui, l'oeuvre de Chabrol m'apparaîtrait plus riche et plus cohérente, globalement, même si elle n'a pas l'homogénéité de cette de Truffaut. De même sa mise en scène, discrète mais précise, se dissimule sous une certaine bonhomie et n'a pas les fulgurances de celle de Godard. Elle nécessite un peu d'efforts pour révéler ses beautés, le charme de ses mouvements, le sens des raccords, la sensualité des plans. Plus proche de Rohmer, il reste avant tout un conteur, mais il a le cinéma chevillé au corps. Chabrol est un pessimiste gai et son cinéma est toujours aussi précieux.

Claude Chabrol sur Inisfree

11:58 Publié dans Réalisateur | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : claude chabrol | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

21/06/2009

Ca commence aujourd'hui...

Et jusqu'au 30 juin, Ray Young de Flickhead propose le Claude Chabrol Blog-a-thon pour honorer le cinéaste qui fêtera son 79 anniversaire le 24 juin. Et notre hôte ouvre les réjouissances avec un article intitulé Reading Claude Chabrol on line qui recense un grand nombre de chroniques de la blogosphère des cinéphiles américains. De quoi élargir nos réflexions sur un cinéaste que nous croyons trop bien connaître.

08:38 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : claude chabrol | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

19/06/2009

Père et fille

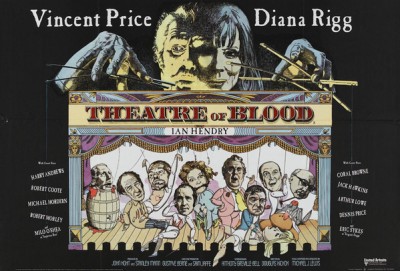

C'est peut être l'une des façons les plus amusantes de s'initier à l'oeuvre de William Shakespeare. Edward Lionheart dont la belle et tragique et triste histoire nous est contée dans Theater of blood (Théâtre de sang – 1973) de Douglas Hickox, est un immense acteur tout dévoué au répertoire du Grand Barde. Hélas, sors cruel, la fine fleur de la critique londonienne ne goûte guère son jeu et lui refuse son prix annuel. De désespoir, Lionheart se défenestre sous les yeux de sa fille aimante, Edwina. Il survit. Recueilli par un groupe de clochards, il médite alors une terrible vengeance. Tremblez scribouillards ! Bientôt vous tomberez victimes de mises à mort sophistiquées puisées dans les pièces de Shakespeare.

Theater of blood se situe dans la droite ligne du succès du dyptique The Abominable Dr. Phibes (L'abominable Dr Phibes – 1971) et Dr. Phibes Rises Again (Le retour de l'abominable Dr. Phibes – 1972) de Robert Fuest. Vincent Price y élimine pareillement un groupe de personnes, accomplissant une vengeance à coup de meurtres ludiques et raffinés reliés entre eux par une thématique (Les 7 plaies d'Égypte pour le premier film de la série). Vincent Price. Tout ou presque est déjà écrit avec le nom de l'acteur.

Vincent Malloy is seven years old

He’s always polite and does what he’s told

For a boy his age, he’s considerate and nice

But he wants to be just like Vincent Price

En incarnant avec Lionheart une parodie délirante de lui-même, Price donne toute sa démesure et nourrit de son cabotinage génial le délire du cabot shakespearien. Grande cape noire, moustache frémissante, regard halluciné accentué par les cadres tordus et l'utilisation du grand angle, Lionheart est le représentant déchu d'une époque disparue, un dinosaure de la scène. Avec ses multiples déguisements habiles (hommage à Lon Chaney ?) et son maquillage de scène outrancier, il est comme revenu de l'au-delà. Il ne survit qu'à travers ses multiples créations, dans une perpétuelle représentation. En élaborant ses meurtres au sein même d'extraits de pièces de Shakespeare, il est tout autant acteur que metteur en scène. Réfugié dans un théâtre baroque désaffecté, régnant sur une troupe de clochards plus proches de zombies que d'authentiques SDF, il est l'homme-théâtre total, abolissant la frontière entre réel et fiction, entre vie et mort, et Theater of blood est un grinçant hommage à la passion du jeu.

Le film possède une autre dimension, plus émouvante et plus discrète, tempérant quelque peu le spectacle de grand-guignol. Theater of blood est une ode assez touchante à l'amour filial. Le film est tout entier baigné de la dévotion d'Edwina pour son père, une admiration et un amour qui prennent toute leur dimension lors de la scène finale sur laquelle plane l'ombre du roi Lear. Pour peu que l'on s'y arrête un moment, on constate que ce n'est pas un thème si fréquent. De toutes les combinaisons familiales, le rapport père-fille semble le moins abordé au cinéma. Les récits de filiation passent le plus souvent par des rapports père-fils. L'intelligence de Hickox est de tramer son récit de vengeance de notations subtiles qui donnent à ressentir, à déduire, le lien profond entre Edwina et son père, jusqu'à ce qu'il se révèle dans toute sa tragique ampleur. Car Lionheart, tout à son obsession meurtrière, est aveugle à sa façon. Avec le recul, la première scène dans le cimetière qui découvre la jeune femme allongée au pied de la tombe de son père dévoile sa véritable nature théâtrale, au plein sens du terme.

Car Edwina a tout appris de son père. Son art du postiche, son goût du jeu, la passion de Shakespeare et son habileté au déguisement. Son appétence pour le meurtre aussi avec un féroce humour noir. Et le film d'opposer sans affectation le jeu flamboyant de Price à celui, retenu, maîtrisé, sobre, de Diana Rigg. Diana. Ici une pause pour dire toute mon admiration pour l'immortelle interprète de miss Peel. Que ne suis-je, madame, un poète de race, pour dire à (votre) louange un immortel blason. Diana Rigg, sa distinction naturelle, sa classe, la douceur de son visage, la fermeté de son maintien, la souplesse de son physique, l'espièglerie de son regard, ses fossettes au coin des lèvres et ses bottes de cuir. Blanches ici. Et montantes. Theater of blood est une occasion de rappeler qu'il serait dommage de la limiter à la compagne de John Steed sur le petit écran. Parfaitement complémentaire de Vincent Price, elle apporte le supplément d'âme déterminant à l'habile film de série.

Car Hickox n'est pas un foudre de guerre sur grand écran. Une carrière discrète d'où émergent un polar qui voit John Wayne en mission à Londres (Brannigan – 1975) et une évocation de la guerre des Zoulous avec Burt Lancaster (Zulu dawn – 1979). Et puis surtout ce film. Sa technique accuse ici des défauts très années 70 : caméra genre sur l'épaule, abus du grand angle, photographie bleu-gris assez terne, une recherche du cadrage tordu parfois gratuite. Mais le sujet l'inspire et il retourne ces défauts en sa faveur. Le côté banal des scènes d'enquête et des extérieurs tranche avec les ambiances réussies du théâtre et des mises en scènes macabre de Lionheart. Cela renforce l'antagonisme entre réel et fiction, présent et passé. Certaines idées font mouche comme l'ombre de Price dans la cave du marchand de vin où il prépare un meurtre, celui inspiré par Richard III avec noyade dans un fût de Chambertin 1964. Les meurtres sont mis en scène avec beaucoup d'imagination et ne trahissent pas le scénario d'Anthony Greville-Bell. Tous font preuve d'un humour noir « so british » tout à fait réjouissant. J'ai un faible pour un homicide périphérique, celui du policier en planque dans un coffre de voiture. Mais je vous laisse le plaisir de la découverte. Hickox bénéficie surtout d'une très belle distribution à laquelle il laisse la bride sur le cou avec Ian Hendry (qui fut le premier partenaire de John Steed), Robert Morley, Michael Hordern, Harry Andrews, Jack Hawkins et Diana Dors qui subit, sous un casque de coiffeur, le sort de Jeanne d'Arc.

Dernier élément capital, la musique composée par Michael J. Lewis. Compositeur lui aussi plutôt discret, Lewis est particulièrement inspiré pour le film, avec un thème fort aux accents romantiques, délicat quand il est repris à la mandoline ou au clavecin, épique quand se déchaînent les violons. Il donne une musicalité propre à chaque grande scène, comme les roulements de tambour sur Le marchand de Venise où le thème repris en sourdine pour la décapitation nocturne. C'est la musique encore qui nous ramène à l'idée d'un passé prestigieux, et ce dès le beau générique qui utilise des extraits de films muets, des adaptations de Shakespeare.

Était-ce là un visage qui dût être exposé à la fureur des vents, supporter les profonds roulements du tonnerre aux coups redoutables, et les traits perçants et terribles des rapides éclairs qui se croisaient dans tous les sens ?

Photographie : collection personnelle

Affiche : source Carteles

Sur Horreur-web

Sur Krinein

Sur Devildead

10:14 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : douglas hickox, vincent price, diana rigg | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |