25/12/2009

Les cavaliers de l'apocalypse (Silver lode)

Premier film de la collaboration entre Dwan et Bogeaus, Silver lode est tout simplement l'un des westerns les plus forts des années 50, âge d'or du genre s'il en fût. La scénariste Karen de Wolf et Dwan qui remania le script au tournage ont construit une mécanique impeccable qui allie l'intensité du thriller hitchcockien au drame sentimental, l'excitation de l'action pure à la parabole politique. Ce dernier point est d'autant plus remarquable qu'il n'est jamais revendiqué, glissé comme en contrebande pour reprendre la notion chère à Martin Scorcese. Souvent comparé à High noon (Le train sifflera trois fois – 1952) de Fred Zinnemann, Silver lode le surclasse sur tous les points en substituant la pureté classique de la mise en scène de Dwan à l'emphase démonstrative, une tension palpable à un suspense artificiel et la finesse des personnages à des figures le plus souvent allégoriques.

La plus grande réussite du réalisateur est peut être sa façon de rendre les mouvements collectifs, comment il montre la petite communauté changer de sentiment vis à vis de Dan Ballard, le héros faussement accusé, de l'estime à la suspicion puis à la lâcheté, la violence et la pulsion de lynchage. Comme Ford, Wellman ou Ray, Dwan montre comment une foule de braves gens peut se transformer en meute sauvage. Et bien sûr, il donne à son méchant, l'extraordinaire Dan Duryea, le nom de McCarthy, patronyme du sinistre sénateur-inquisiteur de la chasse aux sorcières, alors qu'il aurait pu s'appeler Georges comme vous ou moi. Finement, Dwan livre un large spectre d'attitudes, de la fidélité à l'hésitation jusqu'à l'abjection, et jamais les personnages ne sont l'illustration de ces attitudes mais celles-ci naissent de la mécanique du récit, de la mise en scène qui définit ce qu'ils voient, ou ce qui leur est dit. Le suspense naît de l'avance que Dwan donne au spectateur et parfois de ce qu'il dissimule ou entretient d'ambiguïté. C'est ainsi que Ballard a bien un passé trouble. C'est ainsi que l'un des cavaliers (quatre comme ceux de l'apocalypse), joué par le sympathique acteur fordien Harry Carey Junior, est saisi par le doute et donne à Ballard comme au spectateur un moment d'espoir vite réduit à néant.

Autre aspect à mon sens remarquable, la façon dont Dwan intègre la symbolique à la mise en scène. L'action est concentrée en une journée, le 4 juillet, jour de la fête nationale américaine. Tout se déroule au cœur d'une petite ville pavoisée aux couleurs de l'Amérique. Les quatre cavaliers arrivent le jour du mariage (pilier du système) de Ballard et le récit trouve son climax au sommet du clocher d'une église (autre pilier), autour de la cloche (symbole fondateur américain très puissant). Ces éléments sont insérés dramatiquement, offrant un contre-point ironique quand on voit Ballard s'enfuir entre les guirlandes rouges et bleues et ramper sous les tables décorées portant l'inévitable tarte aux pommes (encore un pilier). Il faudrait encore citer les puissantes compositions de groupe, contrastant avec les larges plans où Ballard fuit dans les rues désertées, les superbes mouvements de caméra, l'utilisation du plan séquence et de la profondeur de champ, la splendide ouverture avec le groupe d'enfants effrayés et les sabots des chevaux, une introduction dont il me plaît de penser qu'elle a inspiré Sam Peckinpah 15 ans plus tard pour le début de The wild bunch (La horde sauvage – 1969). Il faudrait encore dire l'excellence d'une distribution homogène, la composition habitée de John Payne, homme tranquille qui voit le sol se dérober sous ses pas et exprime une authentique terreur combattue avec l'énergie du désespoir, la beauté complémentaire des actrices Lisabeth Scott et Dolorès Moran avec sa combinaison rose à rayures. Il faut définitivement voir Silver lode.

Chronique pour Kinok

Affiche source : Movie posters

A suivre...

10:28 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : allan dwan | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

22/12/2009

Sale temps pour la saison

Avec celle de Dominique Zardi, il y a eu trois disparitions qui me semblent mériter quelques lignes, Ainsi va la gloire du monde, comme on dit par chez nous.

Fin novembre, c'est l'espagnol Paul Naschy qui a cassé sa pipe. De son vrai nom Jacinto Molina, il a incarné le cinéma fantastique et d'horreur espagnol pendant une trentaine d'année, en particulier par son interprétation du loup-garou Waldemar Daninsky. Il avait débuté comme figurant dans les superproductions américaines tournées en Espagne par Nicholas Ray pour Samuel Bronston au début des années 60. Mais on l'aura vu aussi en Napoléon, Dracula, le Cid, Mister Hyde, la momie ou Fu Manchu. Son goût pour les interprétations hautes en couleur et le travestissement lui auront valu le surnom de Lon Chaney Espagnol. Naschy était également producteur, réalisateur et scénariste. (Un site dédié)

Pour rester dans le fantastique, saluons comme il se doit la mémoire de Dan O'Bannon, compère de John Carpenter sur Dark Star (1974). O'Bannon a collaboré aux titres essentiels de la science fiction des années 70 et 80, à commencer par Star Wars (1977) de Georges Lucas où il travaille sur les effets spéciaux, et Alien (1978) de Ridley Scott pour lequel il écrit le scénario avec Ronald Shusett. O'Bannon aura travaillé avec Moebius, John Badham, Paul Verhoeven, Tobe Hooper et Alejandro Jodorowsky pour l'adaptation cinématographique jamais concrétisée du roman Dune de Frank Herbert. Il est également partie prenante du dessin animé Heavy Metal en 1980 pour l'épisode du bombardier envahi par les morts vivants, seul moment de pure terreur du film, bien dans l'esprit des bandes dessinées des années 50. Il passera deux fois derrière la caméra, la plus notable étant Return of the living dead (Le retour des morts vivants) en 1985, comédie horrifique et rock and roll qui tient plutôt bien le coup.

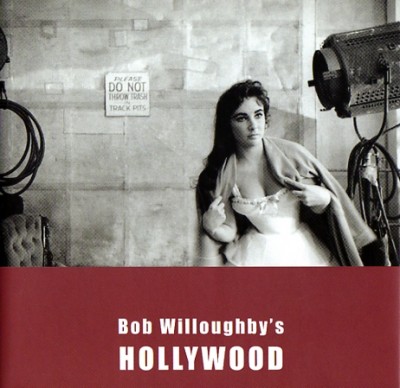

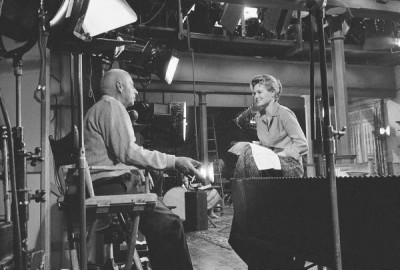

Tout à fait autre chose avec Bob Willoughby, photographe, l'un des plus importants créateur d'icônes hollywoodiennes. On lui doit quelques images célébrissimes commes celles d'Elisabeth Taylor ou d'Audrey Hepburn. C'est lui qui photographia John Wayne dans les années 70 dans un style des clichés du 19e siècle, Ann Bancroft en manteau panthère, Polanski, Edwards ou Preminger sur leur plateaux de tournages. Son talent ne se limitait pas au cinéma puisqu'il a immortalisé quelques uns des plus fameux jazzmen, de Louis Armstrong à Chet Baker. En 2004, une exposition lui avait été consacrée à Nice. C'est peut être pour cela qu'au moment où j'écris, il n'y a que le journal local qui a parlé de sa disparition. Il faut dire qu'il s'était installé dans la région.

Photographie : couverture du livre de l'exposition niçoise, collection personnelle.

15:35 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : jacinto molina, paul naschy, dan o'bannon, bob willoughby | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

17/12/2009

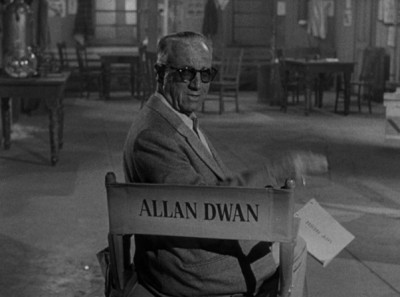

Allan Dwan

" ... nous frappent d'emblée la douceur du ton, la fluidité de la narration, l'importance accordée aux temps morts, l'élégance avec lesquels nous sont décrits les élans du coeur, les sentiments et les passions" (Bertrand Tavernier dans Le western – collectif 10/18 - 1969)

Bien que son nom soit aujourd'hui un peu oublié, Allan Dwan, né en 1885 au Canada, est l'un des réalisateurs fondateurs du cinéma hollywoodien aux côtés de Dark W. Griffith, Raoul Walsh ou Cécil B. DeMille. L'importance de son oeuvre force le respect puisque l'on parle de plus de quatre cent films entre 1911 et 1961. Paradoxalement, l'essentiel de cette filmographie datant des temps du muet, elle est à peu près complètement perdue. Régulièrement un festival spécialisé comme celui de Pordenone exhume une oeuvre rare. Après un apprentissage auprès de Griffith soi-même, il devient l'un des grands de l'usine à rêves et dans les années 20 dirigeant les versions de Robin des bois ou du Masque de fer avec Douglas Fairbanks. Dwan est l'image même du réalisateur artisan, travaillant sans trêve ni repos pour les grand studios sans toutefois abdiquer, comme on le voit trop souvent, un sens artistique quasi instinctif, et manifestant un attachement viscéral à son travail. Plus que cela, il est l'un de ceux qui explorèrent et définirent les possibilités du nouveau moyen d'expression qu'était alors le cinéma et contribuèrent à transformer l'attraction foraine en art spécifique. D'où la pureté de son langage. Chez Dwan, un arbre, une voiture, un visage de femme, un geste, a la clarté de l'évidence, la beauté de ce qui est vu comme pour la première fois.

Pour le grand public, Dwan est avant tout le metteur en scène d'un excellent film de guerre, Sands of Iwo-Jima (1949), qui offrit à John Wayne l'un de ses rôles emblématiques et une première nomination aux oscars. Pour le reste sont essentiellement connus des films de fin de carrière, ceux des années 50, une superbe série de films à petit budget réalisés pour la RKO (Le mythique studio de King Kong (1933) et Citizen Kane (1941) ) sous la houlette du producteur Benedict Bogeaus qui venait de remettre en selle Jacques Tourneur. Il faut donc saluer comme il se doit la sortie du coffret des éditions Carlotta qui reprend sept films marquants sortis entre 1954 et 1956.

Aventures exotiques, film noir, western surtout, nous sommes dans le cinéma de genre. Petits budgets, tournages rapides, décors récupérés (avec quelle habileté !), nous sommes dans l'économie de la série B. Cette période est marquée par la collaboration entre Dwan et Bogeaus. En 1953, Dwan est producteur pour la dernière fois avec Woman They Almost Lynched (La Femme qui faillit être lynchée). Il confessera à Peter Bogdanovich son peu de goût pour la phase de production, l'organisation, la préparation. Ce qu'il aime, c'est le tournage. Benedict Bogeaus entoure Dwan de techniciens talentueux à commencer par le directeur de la photographie John Alton, un maître du noir et blanc qui a notamment travaillé sur les premiers films noirs d'Anthony Mann et signé les images magnifiques du Big combo (Association criminelle) de Joseph H. Lewis en 1955. Alton se révèle très créatif en Technicolor, de par son utilisation de la couleur rouge, de ses noirs profonds et de ses effets de contre-jour sculptant dramatiquement l'ombre et la lumière. La richesse de sa photographie compense l'étroitesse des moyens. Dans le même esprit, le directeur artistique Van Nest Polglase tire le maximum des décors souvent loués ou récupérés, sachant rendre inoubliable tel décor de temple, l'appartement des soeurs de Slightly scarlett ou la petite ville pavoisée de Silver lode. Le monteur James Leicester donne à tous ces films leur tempo vif, jamais plus de 90 minutes, tout en ménageant les respirations et pauses qui font l'originalité des constructions de Dwan. Il intègre parfaitement les audaces dans l'utilisation du plan séquence et structure la tension qui se dégage de Silver lode (qui respecte les trois unités du théâtre classique) ou de la sublime scène de jeu de Tennessee's partner. Le travail du musicien Louis Forbes est peut être le moins original. Forbes illustre de manière classique, se coule dans le style du film (un peu jazz pour Slightly scarlett, des orchestrations très western, de l'exotisme quelque peu kitsch) sans nous offrir de thème marquant.

Côtés acteurs, pas de véritables stars sauf peut être Barbara Stanwyck, mais une galerie d'acteurs solides dont le jeu parfois limité mais toujours sobre vieillit finalement très bien. L'acteur emblématique de cette série c'est John Payne, élégant et déterminé, quelque part entre James Stewart pour l'intériorité et l'expression des blessures du passé et Robert Mitchum pour l'attitude et l'économie gestuelle. Cornel Wilde, Robert Ryan ou Dennis Morgan tirent le meilleur de personnages assez classiques, faisant ressortir leurs zones d'ombres. Même Ronald Reagan donne ici son maximum. Mais chez Dwan, il faut aller chercher l'originalité vraie chez les femmes. On sent combien il soigne chacun des personnages féminins, offrant à Yvonne De Carlo, Virginia Mayo, Barbara Stanwyck, Arlene Dahl et évidemment la seconde plus belle rousse de Hollywood, Rhonda Fleming, des rôles inoubliables, parfois complexes (un double rôle étonnant pour Yvonne De Carlo dans Passion) qui en font, sauf pour Silver lode, le pivot du film. Cinéaste sensuel, Dwan parsème ses films d'images délicieusement érotiques, des jambes nues de Virginia Mayo dans le premier plan de Pearl of the south Pacific aux épaules de Rhonda Fleming dans son bain, visions qui pourraient nous amener à croire à l'existence d'un dieu de bon goût. Mais je m'en tiendrais au talent d'Allan Dwan.

Les sept films du coffret Carlotta chroniqués sur Kinok (et que je publierais en feuilleton pour les fêtes)

Le coffret (cadeau de Noël d'un goût très sûr)

Photographies : capture DVD Carlotta et If Charlie Parker was a gunslinger...

Escape to Burma sur Baloonatic

Slightly scarlet chez Christophe

23:22 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : allan dwan | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

16/12/2009

Le petit chauve

Il était le motard, le porte-flingue, l'employé, le serveur, l'homme de main, le second voire le troisième couteau. Il était un ceci, un cela. Avec son visage inoubliable, ses grands yeux tout ronds comme sa boule à zéro, il marquait parfois plus un film que ceux qui en étaient les vedettes, au point que l'on se disait : "Tiens, c'était le film où Dominique Zardi faisait...". Voilà. Bien sûr, les univers de Mocky et de Chabrol, pour lequel il composait des chansons, mais aussi toute la comédie populaire des années 60 aux années 80. Il a tourné avec tout le monde ou presque, de Hunebelle à Jeunet en passant par Godard, Balducci et Sautet. Plus de trois cent films, on ne compte plus. J'aurais un petit pincement, la prochaine fois que je regarderais derrière Stéphane Audran ou Louis de Funés.

19:00 Publié dans Acteurs | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : dominique zardi | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

10/12/2009

Beyond and futher the canon

Vous vous souvenez peut être de l'opération Beyond the canon lancée par Iain Stott. L'idée était, pour sortir des listes canoniques des meilleurs films du monde, de proposer une consultation qui exclue au départ 300 titres se retrouvant systématiquement dans diverses listes. A partir de là, 155 personnes, dont votre serviteur, venues de 28 pays différents ont soumis leur 100 titres. Vous pouvez découvrir les résultats, sensiblement original par rapport à ce qu'on a l'habitude de lire. Je vous livre les 10 premiers titres :

Eyes Wide Shut (1999) .. Stanley Kubrick

Mulholland Dr. (2001) .. David Lynch

The Killing (L'ultime razzia - 1956) .. Stanley Kubrick

Eternal Sunshine of the Spotless Mind (2004) .. Michel Gondry

Shadow of a Doubt (L'ombre d'un doute - 1943) .. Alfred Hitchcock

In the Mood for Love (2000) .. Wong Kar Wai

The Thin Red Line (1998) .. Terrence Malick

Two-Lane Blacktop (Macadam à deux voies - 1971) .. Monte Hellman

F for Fake (1974) .. Orson Welles

Pickup on South Street (Le port de la drogue - 1953) .. Samuel Fuller

Plus intéressant encore, Iain a eu l'idée de pondérer les résultats en fonction de sa « visibilité » en se basant sur IMDB, ce qui donne une prime aux films moins connus mais particulièrement bien notés. Là le résultat est franchement « au delà du canon ». Je n'ai vu aucun des dix films ! En voici les 10 premiers titres :

La Femme Qui Pleure (1979) .. Jacques Doillon

Evolution of a Filipino Family (2004) .. Lav Diaz

Du Côté d'Orouët (1973) .. Jacques Rozier

The Messiah (1975) .. Roberto Rossellini

Tsuma yo bara no yo ni (Ma Femme, sois comme une rose - 1935) .. Naruse Mikio

Anma to onna (Une femme et ses masseurs - 1938) .. Shimizu Hiroshi

Le Tempestaire (1947) .. Jean Epstein

Sink or Swim (1990) .. Su Friedrich

Anatahan (1953) .. Josef von Sternberg

La gueule ouverte (1974) .. Maurice Pialat

Photographies sources Scanner : blog et K-Stalker

08:47 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : liste | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

09/12/2009

Western de décembre

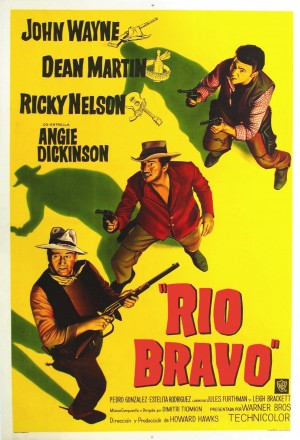

Le western au coin du feu de fin d'année sur le forum Western movie n'est autre que le Rio bravo de Howard Hawks. Après mon hommage personnel de novembre, je me sens un peu épuisé sur le sujet, mais si vous voulez vous joindre à la discussion, cliquez sur l'affiche (source : Doctor macro)

08:19 Publié dans Web | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : howard hawks | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

07/12/2009

De l'érotisme chez Allan Dwan

De haut en bas : Rhonda Fleming (dans les bras de John Payne et au bain), Dolorès Moran, les jambes de Virginia Mayo, Yvonne DeCarlo et Barbara Stanwyck.

Sources : captures DVD coffret Carlotta

(à suivre)

23:18 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : allan dwan | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

28/11/2009

De l'érotisme (Partie 4)

Suite et fin du questionnaire de Cinématique

32- Quelle est votre scène de danse préférée (hors comédies musicales)

Ford étant ce qu'il est, ses scènes de danse n'ont généralement pas de dimension érotique. J'ai un faible pour la danse des ombres de Rosamund Kwan et Jet Li dans le second épisode des Il était une fois en Chine : Wong Fei Hung II: Naam yi dong ji keung (La secte du lotus blanc - 1992) de Tsui Hark. Et puis il reste bien sûr ceci :

33 et 34- Quelle actrice ou quel acteur a su vous montrer les plus belles fesses ? Le plus beau sourire ?

Fesses : Monroe chez Wilder

Sourire : Jeanne Balibar

La valse des vaisseaux spatiaux dans 2001. Mais avec Kubrick, difficile de savoir ce qu'il avait derrière la tête.

36- Quelle actrice ou quel acteur aimeriez-vous voir grimé en l'autre sexe ?

James Stewart et Sandrine Kimberlain

37-Quel regard-caméra vous a le plus ému ?

Celui que nous lance Lucy Gutteridge dans Top secret ! (1984) de Jim Abrahams, David et Jerry Zucker, juste après qu'elle ait dit à Val Kimmer qui vient de lui raconter sa vie : « Je sais. On dirait un mauvais film ». Ceci dit, je ne suis pas sûr qu' « ému » soit tout à fait approprié.

38- Quel réalisateur est selon vous le mieux parvenu à filmer l'acte sexuel (hors films pornographiques) ?

Sam Taylor Young dans Love you more (2008), c'est drôle, sensuel, charnel, lumineux et rock. Le gros plan sur les poils du bras d'Andrea Riseborough qui se hérissent est inoubliable.

39- Est-ce le même que celui que vous considérez comme le plus grand maître en érotisme ?

Pour moi, le maître en la matière c'est Howard Hawks. Juste avant Lubitsch, Bunuel et Truffaut. Outre qu'il a filmé quelques unes des plus belles femmes du monde, il y a toujours chez lui un côté joyeux, enjoué, ludique dans sa conception de l'érotisme. Il ne joue pas tant sur la frustration ou le romantisme parfois douloureux que sur l'épanouissement des êtres et leur libération. En outre, chez Hawks, hommes et femmes trouvent une sorte d'équilibre quasi miraculeux.

11:45 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (5) | Tags : questionnaire, érotisme | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

27/11/2009

De l'érotisme (partie 3)

Suite du questionnaire de Cinématique et rectification au passage de la numérotation des questions.

21 - Quelle est la scène (ou le film) ayant le mieux stimulé votre goût ?

La confection du chocolat dans La grande bouffe (1973) de Marco Ferreri. Les steaks à la taille prodigieuse de The man who shot Liberty Valance (1962) de John Ford. Le repas préparé par l'abbé Blier dans Calmos (1976) de Bertrand Blier.

22 - Quelle est votre comédie musicale préférée ?

Minnelli et Donen ayant été cités par ailleurs, ce sera Les demoiselles de Rochefort (1966) de Jacques Demy avec Catherine et Françoise.

23 - En inversant le principe de La Rose pourpre du Caire, si vous pouviez pénétrer dans un film, lequel choisiriez-vous ?

Au risque de ne pas surprendre, Dieu seul me voit (1996) de Bruno Podalydès, histoire de côtoyer dans un même élan Jeanne Balibar et Isabelle Candelier. Accessoirement de passer une soirée dans un restaurant syldave.

24- Quelle est votre scène muette entre deux amants préférée ?

Il y en a de très belles chez Ford, mais je n'arrive pas à me décider. Il me semble que la scène où Jean Dessailly caresse les jambes de Françoise Dorléac dans La peau douce (1964) de François Truffaut est muette. J'ai aussi toujours aimé ce qui passe entre le personnage de William Holden et la prostituée mexicaine à la fin de The wild bunch (La horde sauvage - 1969) de Sam Peckinpah.

25 - Quel film vous a toujours semblé manquer d'une ou de plusieurs séquences érotiques ?

Les mauvais, sauf pour les western ou cela ralentit l'action.

26 - Quel est pour vous le plus beau plan de femme ou d'homme endormi ?

Angie Dickinson dans Rio Bravo (1959), lorsqu'elle s'est endormie dans le fauteuil à la réception de l'hôtel, enveloppée dans une couverture et pelotonnée contre son fusil. Et puis John Wayne descend pour la prendre dans ses bras et l'emporter dans la chambre. Excellent contre exemple du film dont le fort potentiel érotique ne ralentit pas l'action.

27 et 28 - Quelle actrice ou quel acteur a su vous montrer la plus belle nuque ? Le plus beau sexe ?

La nuque : Nicole Kidman chez Kubrick.

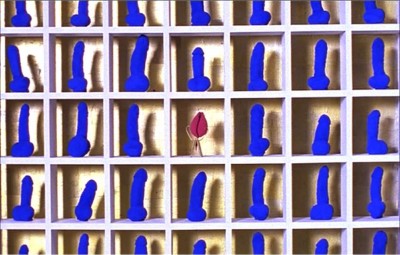

Le sexe : celui, rose, sculpté par Sœur Angèle jouée par Sophie Quinton, entouré de ses 49 phallus bleus dans La Chatte andalouse (2003), de Gérald Hustache-Mathieu.

29 - Vous prenez miraculeusement, au sein d'un film, la place d'un potentiel partenaire sexuel : lequel ?

Cable Hogue (Jason Robards) pour frotter le dos de Hildy (Stella Stevens) dans The Ballad of Cable Hogue (La ballade de Cable Hogue – 1970) de Sam Peckinpah, l'un des grands maîtres du bain cinématographique.

30 - Quelle voix vous a le plus troublé au cinéma ?

Ava Gardner (Et Jeanne Balibar)

31- Y a-t-il un film classé X, dont vous aimeriez découvrir le remake sans aucune scène pornographique ?

Comme l'ont fait remarquer mes camarades, un film « X » sans scènes pornographiques est d'un intérêt fort limité. Néanmoins, je pense qu'il serait intéressant de découvrir des films comme Thriller - en grym film (Thriller – 1973) de Bo Arne Vibenius ou le Caligola (1979) de Tinto Brass sans les rajouts délibérément pornographiques qui n'ajoutent rien à ces oeuvres (et en ce qui concerne le monstrueux peplum de Brass, ont été tournées à son insu)

(à suivre)

Photographies : © Ciné Tamaris / L'Alligatographe (merci beaucoup) / La montagna incantata

08:29 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (2) | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

26/11/2009

De l'érotisme (partie 2)

9 - Existe-t-il une actrice de films pornographiques que vous aimeriez voir dans un film d'un autre genre ?

Mes connaissances en la matière sont assez limitées, je n'ai pas de préférence particulière. Mais sur le principe, cela peut donner des résultats intéressants, je pense à Ovidie chez Bonello ou aux acteurs de Oshima. On pourrait rêver d'un film d'héroic fantasy avec Erica Gavin en amazone.

10 - Quelle est la scène (ou le film) ayant le mieux stimulé votre odorat ?

Je sens toujours très bien le café dans la scène entre Jill et le Cheyenne dans C'éra una volta il West (Il était une fois dans l'Ouest – 1968) de Sergio Leone. « Ma mère faisait le café comme ça. Chaud, fort, très bon ».

11 - Si vous pouviez prolonger une séquence soudain interrompue, quelle porte fermée rouvririez-vous, quel rideau tiré écarteriez-vous ou quel panoramique s'esquivant vers le décor anodin, redresseriez-vous ?

De par mon tempérament, ce que je préfère, c'est la monté du sentiment amoureux, la tension érotique, les préliminaires. J'aurais plutôt tendance à me sentir gêné quand on passe aux choses plus directement physiques d'autant que ces scènes sont généralement des démonstrations rarement convaincantes de gymnastique. Pour moi les grands metteurs en scène savent arrêter à temps et laisser mon imagination travailler derrière. Je n'éprouve pas vraiment le besoin du contre-champ sur Tristana à sa fenêtre ni à passer derrière le paravent de Feathers. Une chose quand même, je regrette vivement que le code Hays ait si terriblement modifié le pagne de Maureen O'Sullivan (Jane dans les Tarzan MGM des années 30) passé d'un merveilleux bikini tenant par miracle à un tablier de sapeur.

12 et 13 - Quelle actrice ou quel acteur a su vous montrer la plus belle poitrine ? Les plus belles dents ?

Poitrine, difficile de départager Edwige Fenech, Valérie Leon et Frédérique Bel.

Dents : Marlène Dietrich mais ne me demandez pas pourquoi.

14 - Vous êtes enfermé jusqu'au matin, avec le partenaire de jeu de votre choix, dans un musée berlinois qui a reconstitué des centaines de décors de films. Lequel choisissez-vous pour votre nuit ?

Le Discovery de 2001 (1968) de Stanley Lubrick (oups).

15 - Quel est pour vous le mot, la phrase ou le dialogue le plus empreint de sensualité ?

Les dialogues dans les grands films de Howard Hawks sont pour moi le sommet en la matière. Du « You know how to whistle, don’t you Steve ? You just put your lips together and blow." » de Lauren Bacall à la métaphore des courses de chevaux en passant par «Because I just went gay, all of a sudden !», c'est un feu d'artifice. Je vais en rester à ma favorite, « Shérif, you forgot your pants » de Rio bravo (1959).

16 - Quelle est votre scène de douche préférée ?

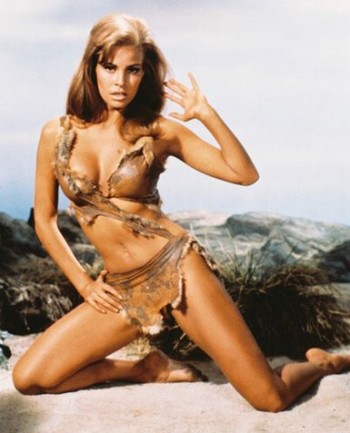

Raquel Welch sous le réservoir d'eau dans 100 rifles de Tom Gries (1969)

17 - Existe-t-il une actrice que vous aimeriez voir dans un film pornographique ?

Carrément pornographique, non. Mais, voir question 11, j'aurais aimé voir nombre des grandes actrices hollywoodiennes dans des films plus épicés.

18 - Quel film et/ou quel cinéaste vous paraît le moins érotique ?

Et dieu créa la femme (1956) ne m'a pas impressionné du tout / Michael Haneke forever.

19 et 20 - Quelle actrice ou quel acteur a su vous montrer le plus beau ventre ? Les plus belles mains ?

Ventre : Barbara Bouchet (Milano calibro 9 (1972) de Fernando Di Leo, La Tarantola dal ventre nero (La tarentule au ventre noir – 1972) de Paolo Cavara, Casino royale (1966)...

Mains : Audrey Hepburn, surtout gantée de noir...

(à suivre)

Photographies : capture DVD MGM / Scifi Universe / Non identifié.

08:45 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : questionnaire, érotisme | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

25/11/2009

De l'érotisme (partie 1)

Annoncé depuis quelques temps, Ludovic de Cinématique nous livre un remarquable questionnaire sur l'érotisme au cinéma. Une invitation au voyage que je n'aurais pensé décliner. Ed de Nightswiming et le bon Docteur Orlof ont déjà tracé la route. Comme Joachim sur 365 jours ouvrables, je pense procéder par étape, en attendant de lire d'autres contributions des deux sexes.

1- Quel est votre plus ancien souvenir d'émoi érotique ayant un lien avec le cinéma ?

Celui que je peux dater le plus précisément, et que je peux considérer comme délibéré, c'est celui de Claudia Cardinale dans C'éra una volta il West (Il était une fois dans l'Ouest – 1968) de Sergio Leone.

2- Quels films (un par décennie depuis les années 20) représentent pour vous le summum de l'érotisme ?

-années 20 : The unknown (L'inconnu -1927) Tod Browning

-années 30 : Design For Living (Sérénade à trois – 1933) Ernst Lubitsch

-années 40 : Notorious (Les enchaînés – 1946) d'Alfred Hitchcock

-années 50 : The Quiet man (L'homme tranquille - 1951) de John Ford

-années 60 : Otto e mezzo (8 ½ – 1963) de Federico Fellini

-années 70 : The Rocky Horror and picture show (1975) de Jim Sharman

-années 80 : Witness (1985) de Peter Weir

-années 90 : Groundhog day (Un jour sans fin - 1993) de Harold Ramis

-années 2000 : In the mood for love (2000) de Wong Kar-wai

3 et 4 - Quelle acteur/actrice a su vous montrer la plus belle chevelure ? Les plus beaux pieds ?

Chevelure : En rousse : Maureen O'Hara, en brune : Rachel Weisz, en blonde : Catherine Deneuve.

Pieds : Dans Quai des orfèvres (1947) de Henri-Georges Clouzot, on trouve cette immortelle réplique dite par Charles Dullin : « N'enlevez pas les chaussures, jamais les chaussures » destinée à une jeune modèle qui doit poser nue. Les pieds, c'est une affaire complexe. Alors bon, moi c'est plutôt avec chaussures ou bottes. Évidemment, le spécialiste incontesté du genre, c'est Bunuel, néanmoins assez récemment, j'ai été assez touché par le pied de Yang Ziyi dans 2046 de Wong Kar-wai et par celui de Diane Kruger si délicatement manipulé dans Inglorious basterds de Quentin Tarantino.

5 - Si tout comme dans La Rose pourpre du Caire, un personnage devait sortir de l'écran et vous accompagner quelques jours avant de disparaître à jamais, qui serait-il ?

Je passerais volontiers un moment avec Mrs Muir, jouée par Gene Tierney dans le film de Joseph L. Mankiewicz

6 - Quelle est votre scène de pluie préférée ?

La scène du cimetière dans The Quiet man (L'homme tranquille - 1951) de John Ford (cliquer sur la photographie).

7 - Y a-t-il une musique de film qui saurait accompagner vos ébats amoureux ?

Une bonne compilation d'Ennio Morricone devrait couvrir toutes les situations.

8 - Avez-vous vu dans un film un vêtement que vous aimeriez porter ou offrir ?

Vaste question ! Disons pour le côté ludique quelque chose dans ce goût là :

(à suivre)

Photographies : Collection personnelle / Joan Crawford best / Capture DVD Montparnasse / Non identifié

08:03 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (8) | Tags : questionnaire | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

24/11/2009

Matrix révolutionné

12:21 Publié dans Web | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : bolshaya raznitsa | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

21/11/2009

Unlimited kurtzfilmfestival

Je vous ai laissé avec la joyeuse bande de Hawks. Depuis mercredi et jusqu'à lundi, je suis au troisième festival de courts métrages de Köln (Cologne) en Allemagne : Unlimited. C'est une nouvelle expérience pour moi puisque j'y suis invité comme membre du jury européen. J'y présente aussi une sélection de films en super 8 produits par Regard Indépendant. Et comme je suis hors des frontières, j'y ai même glissé un petit truc à moi. J'imagine que j'aurais peu de temps pour mes blogs favoris, mais pas d'impatience, je reviendrais. Si vous coulez en savoir plus sur le festival, vous pouvez cliquer sur l'affiche, le site une version anglaise.

09:08 Publié dans Festival | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : unlimited kurtzfilmfestival, court-métrage | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

20/11/2009

Rio Bravo, en guise d'au-revoir

08:32 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : howard hawks | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

19/11/2009

Rio Bravo (partie 3)

Quelques mots encore sur un personnage négligé, celui de Pat Weeler. Joué par le fordien Ward Bond, ami de jeunesse de Wayne, Weeler me semble l'unique figure réellement paternelle du film. Il conduit un troupeau qui traverse Rio Bravo et se retrouve coincé au milieu du conflit entre Chance et Burdette. Dramatiquement, il est un bon prétexte pour faire passer les informations de base sur la situation. Weeler est un ami de Chance, mais c'est un homme établi, respectable et responsable. Son arrivée et son acharnement à proposer son aide au shérif font penser à un père qui débarquerait dans l'appartement de son fils et voudrait lui donner quelques bons conseils. Très diplomatiquement, Chance refuse. Il ne le reconnaît pas comme compagnon de jeu. Mais Chance ne se rend pas compte, une nouvelle fois, des risques que l'on prend pour lui. C'est Carlos qui le prévient d'avertir Weeler de rester discret. Résultat, Weeler est abattu en pleine rue et pour Chance, c'est le premier drame de sa vie, son premier deuil quand ses amis ont déjà fait l'expérience de la perte (L'amour, le mari, la terre).

Pour être complet sur les acteurs, il faudrait mentionner le grand absent, Harry Carey Junior, un fordien lui aussi, alors en disgrâce et en proie à des problèmes d'alcool. Comme il est en bonne position au générique, j'ai cherché pendant des années où il pouvait bien se cacher. J'ai fini récemment (dans l'autobiographie de Carey et le bouquin de McCarthy sur Hawks) par apprendre que, ivre, il avait froissé le réalisateur et que son rôle avait ainsi été coupé au montage. Rio Bravo est également riche en figures de seconds couteaux comme Claude Akins (Vu chez Walsh, Fuller, Boetticher et Zinnemann), John Russel (Le méchant patron de Pale rider (1985) de Clint Eastwood), Yakima Canutt (illustre cascadeur, en particulier pour Wayne), Bob Steele (Il faut lire sur le sujet l'article plein d'humour de l'ami Tepepa), Walter Barnes (qui jouera dans plusieurs westerns italiens dont l'inénarrable Giarrettiera Colt (1966) de Gian Rocco où il est un général mexicain maladroit et grotesque) ou encore Chuck Roberson (Qui donna un coup de main à Ford, Boetticher, Fuller ou Mann).

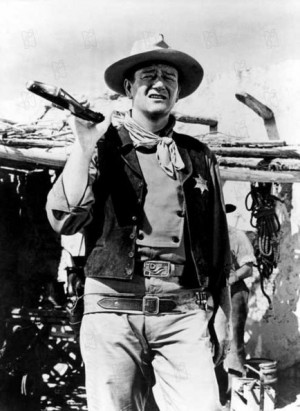

Avec Rio Bravo, Howard Hawks atteint le point de perfection de la forme classique hollywoodienne. C'est l'oeuvre manifeste de ce qu'un film doit être pour lui : une situation claire, des personnages forts, cinq ou six « bonnes » scènes reliées « du mieux possible ». Son idée est d'immerger le spectateur au sein du groupe et de lui faire partager sa vie en un lieu et un temps déterminés. Avec ses trois jours dans un petit village de l'ouest, Rio Bravo est une épure obéissant aux lois du théâtre classique. Pour un western, il est anormalement long. Avec de tels éléments, Boetticher ou De Toth auraient troussé un film de 80 minutes. Hawks met deux fois plus de temps. C'est que si le spectacle du western (fusillades, confrontations, embuscades, cavalcades) est bien présent, les transitions, les pauses, les temps habituellement morts sont ici bien vivants.

L'immersion du spectateur dans ce petit monde qui contient l'univers passe par la fameuse caméra à hauteur d'homme de Hawks. Il utilise un format d'image (1,88 : 1) intermédiaire entre le classique et le cinémascope qui aurait été ici incongru pour un western de chambre. Ce format permet de limiter strictement les gros plans, généralement réservés aux détails signifiants (Le poing de Dude sur son genou, le crachoir, le verre de bière), et de cadrer les personnages en leur donnant de l'air pour mieux appréhender leurs interactions. Et comme une invitation, Hawks nous réserve la place de choix dans le dispositif. Ainsi, lors de ses visites à Feathers, Chance reste le plus souvent un peu en avant de la porte d'entrée, axe fixe se confondant avec celui de la caméra et le regard de Hawks. Il observe le ballet de la jeune femme qui s'avance, recule, tourne, s'approche pour l'embrasser et c'est nous qui sommes sous le regard piquant d'Angie Dickinson, position enviable s'il en fut. La scène musicale est construite pareillement. Dès que Chance a posé ses fesses sur le bureau, la caméra épouse son regard et nous intègre en douceur dans ce moment de grâce. Rio Bravo est terriblement séducteur. La photographie en Technicolor et couleurs chaudes de Russel Harlan participe au sentiment de bien être. Le soleil n'est jamais trop chaud, la nuit jamais trop noire. Les décors intérieurs, sobres mais soignés, dégagent le même sentiment paisible. Même les quatre murs rustiques du bureau du shérif semblent un endroit agréable.

Achevant d'harmoniser l'ensemble, la musique de Dimitri Tiomkin joue la décontraction classique. Pas de thème tonitruant pour ouvrir le film mais une ballade nostalgique (But my dreams, like the songs, she sang in Spanish / Seem to vanish in the air; I wonder where), un mélange d'accents jazz « cool » pour le thème de Feathers, d'exotisme avec le fameux Deguello, de folk langoureux avec My rifle, pony and me et rock années 50 avec Cindy. Un mélange étonnamment homogène et tout à fait atypique dans le western des années 50.

Contrepoint à cette décontraction, une mise en scène toute de rigueur. Hawks se refuse à des effets trop marqués, le plus spectaculaire restant la contre-plongée sur Wayne au tout début. Les scènes d'action sont construites sur des lignes géométriques fortes. Une verticale et deux horizontales pour la scène de la bière sanglante, deux perpendiculaires pour la scène du pot de fleurs et un arc de cercle pour le règlement de compte final. Ces lignes sont définies par la position des personnages dans le décor (La file des hommes de Burdette dans le bar par exemple) et le montage s'organise autour de ces axes. Ce jeu géométrique se double d'une dimension morale puisqu'il s'agit pour les personnages de tenir leur position pour être à la hauteur : lancer le pot de fleurs pour Feathers, entrer par devant le saloon pour Dude où déterminer la position du tireur embusqué dans les combles. C'est encore Chance le moins doué dans ses calculs puisqu'en descendant l'escalier, il se prend les pieds dans une perpendiculaire traîtresse tendue par les hommes de Burdette. OK, je m'acharne un peu.

C'est ainsi que Rio Bravo est grand. Peu de films donnent ainsi une telle sensation de familiarité, l'envie irrépressible de faire partie du film, d'enlacer Feathers, d'embrasser Chance, de partir en patrouille avec Dude, de pousser la chansonnette avec Colorado et Stumpy. Le film dégage une chaleur humaine assez rare.

Contemporain de North by nothwest (La mort aux trousses) d'Alfred Hitchcock, de Some Like It Hot (Certains l'aiment chaud) de Billy Wilder et du Ben Hur de William Wyler, Rio Bravo fait partie du bouquet final d'un système qui se décompose au moment où ailleurs dans le monde s'affirment d'autres façons de faire des films, de nouvelles générations de metteurs en scène, de nouvelles exigences. Les années 60 seront douloureuses pour le cinéma américain. Mais elles passeront. Hommage au cinéma muet des origines, aboutissement d'une forme classique et d'une méthode créative unique, Rio Bravo a su également être ouvert sur la modernité ce qui lui a permis de traverser les outrages du temps et à l'art de Howard Hawks d'inspirer nombre de cinéastes aussi divers que John Carpenter, François Truffaut, Georges Romero, Sergio Corbucci, Quentin Tarantino, Éric Rohmer, Enzo G. Castellari ou Steven Spielberg. Son héritage est bien vivant et bien solide, while the river Rio Bravo flows along.

Photographies : Allan Grant pour Life sur le plateau en 1958, source Life

Et quelques liens :

Les dialogues (VO) du film sur Scriptorama

Sur DVD classik

Sur le Ciné-club de Caen

Par Kaleem Omar

C'est qui ce type dans Rio Bravo ? sur Ecrans

Sur Filmcritic (en anglais)

Par Jim Monaco

08:30 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (6) | Tags : howard hawks | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

18/11/2009

Rio Bravo : Quand Brennan joue Wayne

08:31 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : howard hawks, walter brennan | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

17/11/2009

Rio Bravo (partie 2)

Si l'éducation amoureuse de Chance est savoureuse et donne au film une sensualité inoubliable, l'aspect professionnel, après quelques visions, est du grand art. Voilà donc notre héros qui passe le film a refuser de l'aide (Je ne veux que des bons ! répète- t’il à tout le monde) et qui, finalement, devra faire avec tous ceux qu’il aura refusé (l’ivrogne, la fille, le mexicain, le vieil estropié), tous ces personnages dont Gary Cooper finissait par refuser l’aide dans le film de Zinnemann ! Et de plus, ce sont toujours eux qui lui sauvent la mise. Chance est certes bon tireur, mais il perd son calme en plusieurs occasions (faisant d’ailleurs ressortir une violence contenue un peu inquiétante, à ce jeu, John Wayne est vraiment très bon). Il fait de belles erreurs d’appréciation et a le chic pour se mettre dans des situations impossibles. Dès le début, trop confiant, il tourne le dos à Dude et se fait assommer. Il n'empêche ni le tabassage de son ami, ni le meurtre du client. Il faut le voir ensuite se pointer courageusement mais bêtement dans le saloon de Burdette pour arrêter Joe. Immédiatement encerclé, c’est à l’intervention pleine d'à propos de Dude, qui tient pourtant à peine debout, qu’il doit de s’en sortir vivant. Plus loin, à foncer comme un taureau dans l'étable, c'est lui qui se fait surprendre et aveugler par la poussière jetée par le tueur de son ami Pat Weeler. Là encore, c'est Dude qui blesse le tueur puis le découvre et l'abat au terme de l'épisode de la bière sanglante. Quand Chance tombe dans le piège grossier tendu par les hommes de Burdette (la corde dans l'escalier), c'est Dude qui, très finement, rétabli la situation en se sacrifiant. C'est encore lui qui renverse le rapport de force du règlement de compte final. Pas mal pour un SDF alcoolique.

Avec Stumpy, c'est un peu la même chose. Nous avons comme donnée de base que le vieil homme à la jambe raide a été recueilli par Chance qui l'emploie pour les petits travaux dans la prison. Leur relation évoque celle de Steve et Eddie (Bogart et encore Brennan le sublime) dans To have and have not (Le port de l'angoisse – 1944) et l'on pense au fameux échange : « Pourquoi prenez-vous soin de lui ? / Il pense qu'il prend soin de moi ». Sauf que la boutade se révèle plutôt inversée dans Rio Bravo. C'est bel et bien Stumpy qui s'occupe du shérif, assurant les tâches ménagères, très consciencieux dans son travail, jusqu'à tirer sur Dude, rusé, déterminé et assez fin pour attirer plusieurs fois l'attention de Chance sur l'attitude de Dude quand celui-ci a des passages à vide. Et contrairement aux craintes de Chance, l'intervention de Stumpy sera déterminante lors de la bataille finale puisque c'est lui qui rompt la tentative d'encerclement, lui qui a l'idée de la dynamite et lui qui la lance. Comme il le fait remarquer, « Qu'est-ce que vous feriez si je n'étais pas là ? ». Ce à quoi Chance, avec sa mâle assurance répond « Je les lancerais moi-même », une réplique tout à fait caractéristique du bonhomme. Il ne se rend pas compte de ce que les autres font pour lui.

Nous retrouvons ce type de relation avec l'hôtelier mexicain, Carlos. Être l'ami de Chance n'est pas de tout repos et Carlos, tout dévoué, prend d'énormes risques pour son ami en servant de messager auprès de Feathers (il le charge de la mettre dans la diligence) puis entre Chance et Burdette. Il est giflé, tabassé et sa femme prise en otage, son hôtel devient champ de bataille. Et de cela, le shérif ne semble pas faire trop cas et se conduit avec lui avec son autoritarisme habituel.

De l'autoritarisme au paternalisme, cela se passe de la même façon avec la jeune génération. Ce sont Feathers et Colorado qui sortent Chance d'affaire lors de la scène du pot de fleur. Auparavant, c'est déjà Colorado qui a démasqué le tricheur aux cartes et évité à Chance une erreur judiciaire avec Feathers. Chance n'est guère plus doué quand il s’agit d’interpréter le message caché par Nathan Burdette à son frère dans la célèbre chanson Deguello qu’il fait jouer par ses sbires. Là, ce sont les connaissances musicales de Colorado qui le renseignent. Normal pour un chanteur. A ce sujet, le « Deguello », composé pour l’occasion, sonne particulièrement authentique, à tel point que Wayne le reprendra dans son Alamo deux ans plus tard. Restons encore dans le domaine musical pour noter que notre shérif est aussi le seul à ne pas prendre part à la grande scène de détente au milieu du film, scène ou le crooner, le rocker et le papy chantent en chœur. Moment emblématique de l'art de Hawks, cette scène délicieuse et inoubliable ne sert à rien dramatiquement, mais elle montre magnifiquement l'harmonie du groupe et elle est fondamentale pour comprendre le personnage de Chance. Mauvais chanteur ou trop timide, le shérif laisse faire les professionnels. Mais c'est lui qui les a réunis. Son charisme est le catalyseur qui révèle les autres à eux-même, qui révèle le meilleur d'eux-même. Chance est le pivot du film, celui autour duquel se définissent les autres personnages. Gros naïf, incompétent et trop sur de lui, il a ses qualités : intégrité, courage, compétences balistiques, fidélité en amitié. C'est un homme animé d'une conviction mais il ne la porte pas en étendard, il la vit dans tous ses gestes et il suscite en retour dévouement, amour et sens du sacrifice. Il est pourtant vraiment savoureux et vraiment drôle de voir Rio Bravo de cette façon. C'est là que l'on prend la mesure du talent de Hawks, de l'originalité du film en tant que western et du grand acteur qu'était Wayne qui accepte finalement un rôle tout en subtiles nuances, donc quasi invisibles, mais qui met son charisme au service des compositions flamboyantes de ses partenaires.

C'est aussi que Hawks construit ses autres personnages comme autant de variations sur un même thème.

Dude est ainsi le reflet de Chance. On devine que les deux hommes ont été égaux, Dude étant vraisemblablement meilleur tireur encore que Chance. Deux vrais amis, deux camarades dont la belle relation a été brisée par une femme. Thématique hawksienne classique, la « no good girl » qui a blessé le mâle. Dans cette histoire, on peut voir Dude comme un des futurs possibles de Chance. C'est d'ailleurs ce qui semble souvent le paralyser vis à vis de Feathers, la perspective de se retrouver avec le coeur en miettes et de l'alcool jusqu'aux yeux. Chance voit Dude comme une version déchue de lui-même et c'est sans doute pour cette raison qu'il est parfois si dur avec lui, il ne supporte pas cette image possible de faiblesse. Mais Dude, au fil du film, se révèle aussi une version améliorée de Chance. Dessoulé, consolé, racheté à ses yeux autant qu'à ceux des autres, habillé de neuf, rasé, ses anciens revolvers à la taille, il acquiert un belle prestance et on lui devine dans le dernier plan un futur apaisé, cool et classe comme une chanson de Dean Martin,

Le personnage de Feathers est la version féminine de celui de Dude. Comme lui, elle a vécu, comme lui, elle a un passé sombre qu’elle veut faire oublier. Comme lui, elle dégage une sensualité certaine. A sa manière, elle est également en quête d’une rédemption et a l'intuition, comme Dude, que celle-ci passe par Chance. Pour lui, elle est une menace en tant que femme, mais elle lui plaît. « Vous aimez ce que vous voyez, vous aimez ce que vous touchez ». Wayne ou l'admirable expression d'un désir fou mais muet. Petit à petit, il semble qu’il finisse par l’envisager comme un ami supplémentaire. Très vite séduit, il la juge très vite digne de faire partie du petit groupe masculin. Groupe qui l'accueille d’ailleurs avec plus d'enthousiasme spontané que le shérif. Après tout, Feathers boit, chante, rase Dude, sait se monter à la hauteur des circonstances (le pot de fleurs, toujours), elle peut sans peine trouver sa place dans la bande. Pour Chance, ce serait sans doute la situation idéale. A plusieurs reprises, elle exprime sans doute les fantasmes de Hawks en matière de femme, reprenant des répliques venues de la bouche de Lauren Bacall. Mais Feathers est bel et bien femme et une sacrée belle femme et elle veut un peu plus, poussant Chance dans ses derniers retranchements, l’agonisant de paroles (souvent sensées), lui réclamant ouvertement une vraie communication, une vraie relation et l'amenant, lors de la scène finale, à l’une des plus extravagante déclaration d’amour que l’on ait jamais entendue : « Si vous descendez dans cette tenue, je vous arrête ». Feathers révèle la nature d’adolescent attardé de Chance en l’obligeant à cesser de voir la vie comme une partie aventureuse et insouciante avec des potes pour avoir le courage de s’investir dans une vraie relation de couple. Avec une telle thématique, rien d’étonnant que ce film reste si moderne.

Dans le même ordre d’idée, le personnage de Colorado propose à Chance l’image de ce que celui-ci pense encore être. Et si Chance le couve des yeux, ce n’est pas tant un regard paternel (comme Wayne et Montgomery Clift dans Red River), que le regard de celui qui a trouvé un nouveau compagnon pour faire les 400 coups. Colorado est vif, libre et complètement égoïste « Je suis bon quand je me mêle de mes propres affaires ». Intégrer le groupe va lui apprendre à se socialiser. C'est une attitude typiquement Hawksienne, l’adolescent rebelle s’intègre à la société dans l’action professionnelle. Mais Colorado, en prenant des responsabilités, en s'engageant, montre aussi à Chance l'image de ce qu’il n'est plus. Comme Feathers, il le renvoie à sa condition d’adolescent attardé et le force à grandir en se plaçant sous sa responsabilité. Colorado a l'age d’être le fils de Chance, il refuse d’être un nouveau copain et lui fait entrevoir une autre relation possible.

Et pour boucler la boucle, il y a Stumpy, l’extraordinaire Stumpy, qui est le pendant de Colorado. Il est cette fois l'image de ce que Chance peut devenir, un trop vieil adolescent en butte aux outrages de l’âge et qui a laissé passer sa chance. De lui, on ne connaît aucune attache, presque aucun passé, simplement qu’il a eu une ferme dont Burdette l'a expulsé. Il se retrouve ainsi, comme Feathers et Dude marqué par une tragédie dans son histoire personnelle alors que Chance est parfaitement vierge. Pour lui aussi, le shérif est l'ultime planche de salut et il s'emploie à se montrer à la hauteur en apportant son humour bougon, son sens de l'organisation (la façon dont il gère les déplacements dans la prison, la dynamite) et sa façon de mettre de l'huile dans les rouages aux moments difficiles. Son âge, son tempérament lui permettent de dire tout haut ce que les autres n'osent exprimer, y compris que Dude devrait bien prendre un bain.

(à suivre)

Photographies : captures DVD Warner

08:25 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : howard hawks | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

15/11/2009

Rio Bravo (partie 1)

Il n’est finalement pas si facile d’écrire sur un film comme Rio Bravo. L'émotion, sans doute. Et puis parce que cela a été beaucoup fait, le film se prêtant avec complaisance à tout un ensemble de lectures, comme un gros chat confortable se prête à la caresse. En outre, l'oeuvre de Howard Hawks fait partie des pièces maîtresses de la théorie des auteurs et ce film en est l'un des éléments les plus significatifs. Il a donc été étudié sous toutes les coutures, suscitant articles et livres parfois brillants. Il pourrait donc paraître vain ou prétentieux, au choix, de revenir dessus si aborder Rio Bravo n'était une façon supplémentaire de faire partager un plaisir rare.

Rio Bravo est réalisé en 1958 par un Howard Hawks au sommet de son art, décidé à se faire plaisir et bénéficiant de tous les moyens pour le faire. Il a deux stars, John Wayne et Dean Martin, elles aussi à leur plus haut, une jeune et piquante découverte, Angie Dickinson, avec laquelle il retrouve les plaisirs du Pygmalion de Lauren Bacall, des seconds rôles fétiches notamment l'insubmersible Walter Brennan qui va livrer une composition mythique, un jeune rocker sympathique et idole des jeunes filles avec Ricky Nelson, un scénario auquel participe son vieux complice Jules Furthman et la grande écrivain de science fiction Leigh Brackett, un de ses musiciens préférés, Dimitri Tiomkin, particulièrement inventif, son chef opérateur Russel Harlan avec lequel il collabore depuis 1946 avec Red river (La rivière rouge), des conditions de production optimales puisque c'est Hawks lui même qui est aux commandes, un genre populaire entre tous, le western, bref, toutes les conditions pour réaliser un chef d’œuvre. Cerise sur le gateau, Hawks a du temps. Son dernier film est Land of the Pharaohs (La terre des Pharaons), un peplum égyptien qu'il a fait en 1955. Ce fut un échec public, le premier depuis longtemps. Aussi Hawks décide cette fois de prendre du recul. Il voyage en Europe et revient avec l'idée bien arrêtée de faire exactement ce qu'il a envie de faire, pousser au maximum sa conception d'un film, sa vision d'un certain cinéma. Un chef d'oeuvre donc, au sens classique, artisanal du terme.

Et chef d’œuvre, il l’est, inspirant les thèses les plus pointues, les commentaires les plus poussés comme les déclarations d’enthousiasme les plus chaleureuses. Rio Bravo inspire une sympathie certaine. Il a ainsi pu être comparé, non sans raisons, à un vieil ami que l’on apprécie toujours de voir et revoir. De fait, Rio Bravo est un film non seulement inépuisable mais encore chaque vision renouvelle et augmente le plaisir. Plaisir des situations, plaisir sans cesse grandissant de la mise en scène, jubilation aux dialogues brillants comme aux premiers jours, plus on voit ce film et plus on aime à le reconnaître.

L’intrigue n’est pas très importante. Dans une petite ville de l'Ouest, un shérif doit garder un assassin quelques jours dans la prison avec l’aide d’un vieil infirme, d’un ex assistant ivrogne et de quelques autres bras cassés. Problème : l'assassin a un frère puissant et n'entend pas le laisser derrière les barreaux. Il assiège donc la prison. Hawks, comme tout bon metteur en scène, crée en fait un monde de cinéma qui lui est propre et permet toutes les situations, toutes les variations, tous les déploiement de sa mise en scène.

Le film fonctionne sur les personnages, pris comme archétypes (le shérif valeureux, le vieux râleur, la fille facile, le joueur…) et de leurs relations, interactions successives qui vont révéler leur complexité et de véritables être humains. C’est toute la force de ce film de nous intéresser d’abord aux personnages et à ce qu'ils font plutôt qu’à ce qu’il leur arrive. Ce qu’ils font nous permettant surtout de savoir qui ils sont. La tension, l’intrigue, le suspense, ne sont pas : vont-ils tenir ? le méchant sera-t'il châtié ? Mais : Chance saura-t’il parler à Feathers ? Dude sera-t’il à la hauteur de l’amitié de Chance ? Chance saura-t’il reconnaître les qualités de Stumpy ? Colorado n’est il qu’un jeune mercenaire insensible ? Comment, en fin de compte, ces gens qui s'aiment vivent-'ils ensemble ? Questions bien plus intéressantes, on en conviendra.

Hawks livre ici la quintessence d’un style qui privilégie les scènes et l'ambiance à l’intrigue générale, un principe qui a guidé son inspiration et dont la première réussite flagrante est Only angels have wings (Seuls les anges ont des ailes) en 1939, et qu'il a brillamment utilisé dans le cadre du film noir avec The big Sleep (Le grand sommeil) en 1946 avec Humphrey Bogart et qui livrera encore une belle réussite avec Hatari !, deux ans après Rio Bravo.

Le grand avantage de cette façon de faire, c'est de permettre plusieurs niveaux de lecture. Hawks aimant à définir ses personnages en fonction de leurs compétences, ses films sont d’abord des films d’action. Ce qui compte, c'est le geste, le mouvement, mais aussi les temps morts entre deux mouvements, deux gestes. On peut donc les apprécier, c’est souvent le cas la première fois, ou quand on les découvre jeune, au premier degré, western efficace, aventures africaines ou film noir classique. Comme ce sont des films que l’on peut voir plusieurs fois, dès que l’on passe au second degré, on se trouve avec une nouvelle palette de choix. Tous les films de Howard Hawks sont des comédies. Hawks aime l’humour, il aime la comédie sophistiquée, les dialogues vifs et les femmes qui ont de la répartie. Ses films sont souvent construits autour de séquences qui permettent ces échanges brillants entre les hommes d'action et les femmes qui partagent leur vie. Hawks ne s'intéresse ni à la religion, ni à la politique, ni à la sociologie, ni à l'histoire, ni à la morale. Du moins pas dans son travail de cinéaste. Ses films sont l'expression d'une philosophie de la vie, d'un idéal de vie, et l'on pourrait reprendre à son compte la phrase : « Il peint les hommes tels qu'ils devraient être ». Du moins selon lui.

John "T for trouble" Chance, portant sur sa boucle de ceinture

la marque de la rivière rouge

Rio Bravo est donc une comédie. Au choix, comédie de l’amitié si l’on suit les rapports entre Chance, Dude, Stumpy et Carlos, ou comédie romantique si l’on suit les rapports très originaux qui se nouent entre Chance et Feathers.

S’attacher au personnage de Dude, c’est suivre l’histoire d’une rédemption. C’est l’élément un peu plus dramatique de Rio Bravo. L'humour hawksien n'exclut pas une certaine gravité quand c'est nécessaire. Dude va devoir retrouver confiance en lui et, à travers celle de Chance, retrouver l’estime de lui-même. Dean Martin est particulièrement remarquable dans le rôle de ce poivrot traité de « borrachon » par les mexicains et qui a souvent la tentation de s’apitoyer sur lui même. La première scène, parfaite, muette, nous dit tout de sa condition et de son rapport avec Chance. Dude avance latéralement au milieu des consommateurs du saloon comme s'il était invisible. Sauf aux yeux de la brute Joe Burdette qui a l'’idée de lui jeter un dollar dans le crachoir (Idée piquée d’après Hawks à Underworld (Les nuits de Chicago – 1927) de Joseph Von Sternberg), une belle idée de mise en scène de l'humiliation. Elle se retrouve dans l’un des moments les plus tendus du film, lors de l’épisode de la bière sanglante. Le geste de Dude vers le crachoir est interrompu d'un coup de botte par Chance. Le champ/contrechamp avec plongée et contre plongée illustre la force de l'un et la déchéance de l'autre. Avec Chance, Dude a des rapports de profonde amitié qui s’expriment magnifiquement par les regards, les gestes (les échanges réguliers de cigarette, les bières, des armes outils de travail), des attitudes qui traduisent une vraie complémentarité entre les deux hommes. Ce sentiment est particulièrement fort dans la scène de la patrouille nocturne ou les deux hommes semblent communiquer télépathiquement et se meuvent avec la grâce de deux danseurs (Ah, le mouvement de bassin de JW !). Ce rapport ne tombera jamais dans le sentimental parce que l’amitié de Chance est exigeante et qu’il est parfois dur, au-delà de ce qui nous semble tolérable. C’est là une des premières failles du personnage de Wayne, tout héros qu'il est, qui empêche finement une trop grande identification avec lui.

Car c’est Chance le gros morceau. Et je ne parle pas de la carrure de Wayne. Avec les visions successives, c'est bien sûr son trajet personnel qu’il est le plus passionnant de suivre. Mais ce trajet, d'héroïque, devient surtout le plus drôle. Le film fait preuve d’une curieuse ironie envers Chance. Si l'échange de plans entre le shérif et son ex-adjoint au début semble définir un rapport de force, le film ne va cesser de nuancer voir d'inverser ce rapport.

L'histoire veut que Rio Bravo ait été construit comme un anti High Noon (Le train sifflera trois fois – 1952) réalisé par Fred Zinnemann sur un scénario de Carl Foreman. Hawks a déclaré ne pas aimer High Noon parce qu'il trouvait absurde que le shérif joué par Gary Cooper passe son temps à chercher de l'aide pour faire ce qu'il fait au final très bien tout seul. Pour lui, en bon professionnel, cet homme aurait dû garder la tête froide et s'organiser sans s'encombrer d'amateurs. Chance est donc un homme qui, confronté à une situation proche, refuse les aides qu'on lui propose au prétexte que « Ils feraient autant de cibles de plus et je devrais m'occuper d'eux ». Wayne partageait les critiques de Hawks, mais pour des motifs plus politiques. High Noon est aussi une parabole sur le maccartysme, la lâcheté collective, telle que voulue par Foreman et nourrie de sa propre expérience (lire à ce sujet l'entretien avec Bertrand Tavernier dans Amis américains). Wayne n'aimait pas Foreman et détestait l'image qu'il avait donné de Cooper (ce qui ne l'empêcha pas de recevoir pour lui son oscar, Cooper étant absent). Je ne pense pas que Hawks se soit beaucoup soucié de cet aspect des choses. Par contre, il est évident que High Noon est à l'opposé de ses propres conceptions en matière de cinéma, que ce soit la construction, la mise en scène ou les personnages.

Il est pourtant tout à fait jouissif de voir la façon dont Hawks a subvertit sa propre idée. Après quelques visions du film, débarrassé de l'image du héros waynien, il faut bien se rendre compte du niveau d’incompétence de Chance. Incompétence professionnelle autant que sentimentale. Voilà notre valeureux shérif qui, à plus de 40 ans, est littéralement terrorisé (il en reste muet !) par une gamine de 22. Visiblement, il n’a guère l’habitude des femmes, il n’y a qu’à le voir découvrir les dessous que son ami mexicain offre à sa femme, en voilà un qui sait de quoi il retourne. Rio Bravo est d’abord l’éducation sentimentale d’un grand couillon de quarantenaire inexpérimenté. Et en la matière, malgré son histoire malheureuse, Dude se révèle bien plus au fait et c'est lui qui finira par conseiller, subtilement, son ami en matière amoureuse.

(à suivre)

Affiche source Carteles

Photograhies : Carte collection personnelle et capture DVD Warner

09:06 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : howard hawks | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

14/11/2009

Rio Bravo : la guerre des sexes

- Hey, sheriff, you forgot your pants.

(- Hey, Sherif, vous oubliez vos pantalons)

- You've got to prove i got those cards

- You keep going and i'll have to do it

- I'm no so sure

(- Vous devez prouver que j'ai ces cartes

- Continuez et je le fais

- Ca reste à voir)

- What's your name anyway ? I dont even know that

- Chance. John T.

- T for trouble

(- Je ne connais même pas votre nom

- Chance. John T.

- T pour tourments)

- I'm glad you didn't go

- What'd you have to say a thing like that for?

(- Je suis content que vous ne soyez pas partie

- Pourquoi vous me dites ça maintenant ?)

- I'm going to do a song

- You need a rig like that to sing

- You haven't heard me sing

(- Je vais chanter

- Vous avez besoin de ça pour chanter ?

- Vous ne m'avez jamais entendu chanter)

Photographies : captures DVD Warner

La retranscription des dialogues originaux du film

11:56 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : howard hawks, john wayne, angie dickinson | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

12/11/2009

Anniversaire

Il y a cinquante ans, le 18 mars 1959 aux USA et si j'en crois mes sources le 21 octobre en France, les écrans étaient illuminés par la sortie du plus beau film du monde bien qu'une telle chose n'existe pas : Rio Bravo. Réalisé par Howard Hawks l'année précédente, Rio Bravo est un western avec la démarche chaloupée de John Wayne, le tricot savamment sali de Dean Martin, les jambes sublimes d'Angie Dickinson, la guitare de Ricky Nelson, le dentier de Walter Brennan, la cravache de John Russel, l'accent idiot de Pedro Gonzales-Gonzales et la balafre de Claude Akins. Quand on me demande quel est mon film préféré, quand on me demande ce qu'est le cinéma pour moi, quand on me demande quel est le film à voir pour ne pas mourir bêtement, c'est le titre qui me vient sur les lèvres. C'est mon culte personnel, mon mantra, mon DVD de chevet, mon plaisir toujours renouvelé, mon rayon de soleil, mon mât de cocagne.

Rio Bravo est d'abord un terrain d'entente avec mon père. Il a toujours apprécié le film et donc nous autorisait à le voir, sans problème. C'était l'un de ces films autour desquels la famille pouvait se retrouver dans l'harmonie. Plus largement, dès l'enfance j'ai aimé les westerns comme beaucoup de petits garçons, mais dans les années 70, dès que je me suis intéressé au cinéma et que j'ai lu les critiques, je me suis aperçu que ce n'était pas un genre très apprécié. Rio Bravo si. Chaque diffusion était saluée par des salves d'éloges, de Télé 7 jours comme du Nouvel Observateur ou du Monde. Bien sûr, j'ai fini par comprendre ce qu'il y avait derrière ces éloges, l'art de Howard Hawks et l'une des formes les plus pures du grand cinéma hollywoodien. Et bien entendu, j'ai vu le film de façons très différentes au fil des années. Les premières visions ont été télévisuelles, celles d'un western un peu plus excitant que les autres avec mon acteur fétiche. En janvier 1983, je venais d'avoir 18 ans, bambino, bambino, et j'ai découvert le film en salle à l'occasion d'un cycle western à la Cinémathèque de Nice. La vision des cinq premières minutes à profondément changé ma vie et ce n'est pas une simple figure de rhétorique. J'avais déjà une certaine expérience cinéphile, mais c'est la première fois que j'ai compris profondément ce qu'était la mise en scène. La force de l'évidence. J'ai vu le film comme en transe, complètement exalté, et j'ai décidé en sortant que j'allais devenir metteur en scène. Vraiment. Si cela avait marché je raconterais cette histoire les fesses dans un transat sur la croisette pendant le festival de Cannes à des journalistes admiratifs et des actrices émues. Mais les films ne changent pas les vies si simplement et j'ai une autre histoire. Reste qu'elle est indéniablement influencée par la décision prise lors de cette séance de 1983.

J'ai revu le film bien des fois. Je me souviens d'une séance terrible, à la Cinémathèque de Nice encore, avec une copie qui avait vraiment souffert et à laquelle manquait la bobine que la télévision faisait souvent sauter, le passage où Feathers rase Dude. Le film à l'époque avait besoin d'une bonne restauration. La vision la plus émouvante a été italienne. J'avais été invité au Torino Film Festival de Turin, en novembre 1999. Rétrospective John Carpenter. Rio Bravo, qu'ils appellent là-bas Un dollaro d'onore, était diffusé. J'entre dans la salle et je vois débarquer John Carpenter soi-même, grand, maigre, une démarche à la Henry Fonda, fatigué, pâle, le cheveu hirsute et blanc. J'étais très ému et très inquiet, j'ai pensé qu'il allait bientôt mourir. Il a parlé du film et un peu d'énergie lui est revenue. Pour lui aussi, c'est un de ses fondamentaux. Aujourd'hui, Carpenter est toujours bien vivant et il tourne un nouveau film.

Aujourd'hui Rio Bravo a 50 ans et il est plus beau que jamais. Un peu plus vieux que moi mais je suis aussi plus beau que jamais. Alors sur Inisfree l'hommage sera de taille. J'ai ressorti pour l'occasion un article jamais terminé que je retravaille et puis plein de choses que j'ai dégotées de droite et de gauche.

Sun is sinking in the west

The cattle go down to the stream

The redwing settles in the nest

It's time for a cowboy to dream

Image source Carteles

23:00 Publié dans Panthéon | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : howard hawks | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |