26/05/2010

Cannes 2010 : Film Socialisme

Chère vieille Europe, ta tête connaît à peine tes jambes qui souvent ne comprennent pas tes bras comment ça marche un corps déjà. Comment ça marche un corps étranger à son corps on n’sait pas on s’en fout on s’embrasse quand même et puis on a raison.

Finalement, ce qui est le plus proche de Film Socialisme, le petit dernier de Jean-Luc Godard, c'est encore cette chanson de Brigitte Fontaine et de Noir Désir, vaste poème politique et épique publié sur l'album Des visages, des figures de 2001. Objet unique, défiant les classifications, démesuré, virulent et beau, la chanson clôt (provisoirement ?) l'histoire du groupe de rock et le cinéaste présente son film comme le dernier. On verra bien. Film-collage, film-télescopage, film Godard jusqu'au bout du cigare, Film Socialisme est un film stimulant, brassant les images et les sons à un rythme soutenu, embrassant avec générosité un continent et une culture, l'Europe, ses images, son histoire, ses rêves et ses manques ; dressant en de multiples touches le portrait d'un temps, le notre. Je crois que c'est ce qui m'a le plus impressionné, cette faculté de Godard a saisir notre époque, alors que la majorité des autres films proposés à Cannes (pour s'en tenir à ce périmètre) soit restent dans l'anecdotique censément signifiant (Par exemple le film de Daniele Luchetti comme métaphore de l'Italie de Berlusoni), soit se déplacent dans une dimension spirituelle (Xavier Beauvois, Apichatpong Weerasethakul), soit se cassent les dents sur des formes trop usées (Rachid Bouchareb, Nikita Mikhalkov, Doug Liman).

Évidemment, Godard a de la bouteille, mais son film arrive à synthétiser les expériences formelles de sa longue carrière (Le travail sur le son, les citations, les intertitres, les sous-titres, le montage d'images de source très diverses qui se répondent) avec cette fois une clarté d'expression qui n'est pas toujours évidente chez lui. Inutile néanmoins d'attendre de la narration au sens classique. Le film est divisé en trois parties. Une croisière autour de la Méditerranée sur un paquebot de luxe, la descente d'une équipe de télévision locale chez une famille tenant un garage à la campagne, la partie qui contient le plus de fiction, et un ensemble plus abstrait, proche de Histoire(s) du cinéma (1999), autour de lieux emblématiques de l'Europe et des obsessions godardiennes (ça se dit, cela ?). On croisera comme autant d'étoiles filantes sur un ciel d'août, la chanteuse Patti Smith, le philosophe Alain Badiou, l'or de la République Espagnole de 1937 dérobé par le Komintern, la puissance et l'omniprésence de l'argent, des plans superbes, très colorés comme le souvenir du Technicolor, composés avec le soin du CinémaScope du Mépris (1963), percutant des plans de vidéo minables, pixellisés, comme issus directement d'Internet, des lol-cats, l'histoire de l'Art, de la musique classique et l'horrible souffle du vent dans un micro, la mer toujours recommencée, un lama (car quand lama fâché, lui toujours faire ainsi), les escaliers d'Odessa, la Grèce berceau de la civilisation, la Palestine, un âne, une voiture rouge, le soutien gorge arc-en-ciel d'une camerawoman noire, les trapézistes de Varda, des mots qui jouent dans les sous-titres et, j'ai été sensible à l'attention, un extrait de Cheyenne autumn (Les Cheyennes - 1964) de John Ford.

D'accord, cela fait un peu inventaire à la Prévert mais, par une espèce de miracle, ça fait sens. Il y a aussi un côté album de souvenirs assez plaisant. Les images se percutent et se répondent, se contaminent, laissent admirer la lumière de l'été et l'ombre d'un ventilateur. Le côté ludique et le rythme donnent ce qu'il faut de légèreté. On ne se sent pas obligé de tout saisir. Film Socialisme est une oeuvre dans laquelle on peut se perdre, elle est assez riche pour toujours offrir une route pour se retrouver. Film Socialisme, c'est une maison grande ouverte où l'air, les images, les sons, la lumière circulent. On pourra me faire cent objections, j'y vois une certaine forme d'optimisme, la force de l'idée-Europe et d'un cinéma debout malgré tout, malgré les tentatives de disqualifier le film et son auteur, malgré le refus de Godard d'avoir accompagné son petit dernier, lassitude ou orgueilleux espoir qu'il se débrouillerait très bien tout seul. Si ce devait être son dernier (Dieu me tripote), ce serait un bel adieu.

06:19 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (7) | Tags : jean-luc godard | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

25/05/2010

Cannes 2010 : De la buée sur les lèvres

Il y a une chose qui m'a marquée, et quelque peu choquée dans Hors-la-loi, le film de Rachid Bouchareb : dans les scènes d'hiver, les personnages n'exhalent aucune buée de la bouche. On voit Jamel Debbouze casser la glace d'un récipient pour se laver dans le bidonville, on voit les jolis effets de givre sur les voitures lors de la scène de l'attaque du commissariat, mais de buée, pas de trace. Je repensais à Franck Capra qui faisait jouer ses acteurs dans une chambre froide pour Lost Horizons (1937), au fait que le film de Bouchareb a quand même coûté la peau des fesses et qu'il use (plutôt bien) des effets numériques pour recréer la période, et je me disais que c'était dommage de ne pas penser à la buée et à ce qu'elle pouvait apporter de vie au film. D'une certaine façon, cet oubli est symptomatique des faiblesses du film. Il y a un gros travail de reconstitution qui ne fonctionne pas. Les voitures sortent des garages des collectionneurs, les costumes façon Melville des housses des costumiers, les radios d'époque des magasins des accessoiristes, mais ça se voit ou plutôt, pire, ça se ressent. Évidemment, là-dessus se greffe un scénario schématique où les personnages sont plus définis par ce qu'ils représentent que par ce qu'ils sont. Trois frères d'une famille chassée de sa terre en Algérie vivent les évènements conduisant à l'indépendance algérienne, des massacres de Sétif en 1945 à 1962. Chacun des frères incarne une façon d'agir : le cadre FLN rigide (Sami Bouajila ), l'ex-soldat français devenu combattant algérien (Roschdy Zem) et le petit truand démerdard (Jamel Debbouze). Ces trois héros s'en sortent plus ou moins bien grâce aux acteurs, Debbouze et Zem plutôt plus, Bouajila plutôt moins, mais pour les autres c'est dur, mis à part Bernard Blancan qui a un peu d'espace pour faire vivre son ex-résistant devenu policier impitoyable. Mais par exemple, le jeune boxeur n'existe pas au delà de ce qu'il représente comme enjeu pour l'histoire, la porteuse de valise, blonde de film noir, reste au niveau du cliché, même le personnage de la mère manque de l'authenticité. Que n'aurait pas fait John Ford avec une Jane Darwell algérienne !

Bref, Bouchareb est trop tétanisé par ses moyens et n'arrive pas à les transcender comme les modèles dont il se réclame, de David Lean à Francis Ford Coppola en passant par Sergio Leone et Jean-Pierre Melville. Il est plus proche du Jacques Deray de Borsalino (1970) ou du Alexandre Arcady du Grand Carnaval (1983). C'est intéressant de rapporter le film de Bouchareb à celui de Robert Guédiguian, L'armée du crime (2008) qui, avec moins de moyens, réussissait à nous plonger dans les années 40 de manière convaincante, et surtout faisait vivre une belle galerie collective, pleine de vie et de nuances, y compris sur le personnage du policier joué par Jean-Pierre Darroussin auquel celui joué par Blancan fait parfois penser. Dommage. Dommage parce que la première scène dans la montagne algérienne est belle dans le genre western, parce que les scènes d'action sont plutôt bien montées (le commissariat, la manifestation) et parce que l'ambition est là. Manque juste un peu plus de foi dans le cinéma.

De la buée sortant de la bouche par grand froid, il y en a dans Utomlyonnye solntsem 2 : Predstoyanie (Soleil tompeur 2 : l'exode) de Nikita Mikhalkov . Ah, Nikita, pour parler de son film, il faut commencer par faire l'effort de mettre de côté les côtés désagréables du bonhomme, sa prétention sans borne, ses déclarations provocantes sur ses collègues russes, sur le cinéma russe, et sa proximité avec le pouvoir. Ceci fait, on peut s'interroger sur cette étrange idée d'avoir donné une suite à son film de 1994 d'autant que, j'ai vérifié, il nous avait bien dit à la fin que son général Kotov avait été fusillé, que sa femme était morte en camp et que sa fille avait été détenue en prison. Là, nous apprenons que finalement non, Kotov est bien vivant, sa femme aux côtés de son rival Mytia et sa fille chez les pionniers. Admettons. Mais ce qui m'a quand même le plus surpris, c'est la fin. Enfin, l'absence de fin. N'étant pas toujours très attentif, j'ignorais que Mikhalkov avait prévu deux parties (plus encore pour la version télévisée paraît-il). Du coup, passé un moment, je me demandais vraiment où le film allait et comment il allait se résoudre quand toutacouptac, « Fin de la seconde partie » et générique. J'en ai ressenti une terrible frustration. Drôle d'idée d'avoir mis ce morceau de film en sélection. C'est comme présenter Lawrence d'Arabie jusqu'à l'entracte et donner rendez-vous à l'année prochaine. Au-delà de toute cette confusion, restent deux heures et demi assez intenses. Mikhalkov réussi les doigts dans le nez ce que Bouchareb peine à faire. Le film est bourré de morceaux de bravoure à la mise en scène ample et constamment inventive (L'attaque du pont ou l'assaut des panzers dans la neige par exemple), et regorge de personnages secondaires qui existent vraiment comme le lieutenant du bataillon disciplinaire, l'officier exécrable musicien cuisiné par Mytia ou le capitaine du navire hôpital. Chez Mikhalkov, ça bouge, ça braille, ça chante, ça vit. On le compare beaucoup à Emir Kusturica sur ces plans là. C'est un peu ça.

Pourtant, le film n'est pas très bon, en grande partie à cause de ses excès. Mikhalkov ne sait pas (plus) faire simple et il en rajoute dans la démesure, le grotesque, l'hyperbole et un humour qui parfois se fait lourdingue. Le film souffre en outre de sérieux problèmes de construction à vouloir trop jongler avec diverses couches de flashbacks, sans parler de la musique badaboum à faire passer Max Steiner pour un discret. Confusion enfin sur le fond, le film vaut mieux que les déclarations d'intentions de son auteur. A l'entendre, il s'agirait d'une grande saga à la gloire des sacrifices de l'armée rouge alors que l'on assiste à des scènes tragiques et absurdes où l'on se débat plus que l'on ne se bat, coincé entre l'envahisseur nazi et la terreur stalinienne. Cela sera peut être plus clair quand on aura vu toute l'histoire. D'ici là, je reste partagé entre l'irritation et le plaisir immédiat, feuilletonesque, que procure le film, nettement supérieur au pénible Sibirskiy tsiryulnik (Le barbier de Sibérie - 1998), mais si terriblement loin de la beauté du film original qui évoquait de grandes heures de la littérature et du théâtre russe.

08:00 Publié dans Festival | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cannes 2010, nikita mikhalkov, rachid bouchareb | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

24/05/2010

Cannes jour 8 (et fin)

Lee Chang-dong et son actrice Yun Jughee (source Ion cinéma) sur le tournage de Poetry. Pour ce qui est du petit jeu en cours, ce serait in-extremis mon choix pour la plame 2010. Les résultats sont tombés et ce n'est pas le cas, mais le film d'Apichatpong Weerasethakul était mon autre choix. A partir de demain, des chroniques et sans photographies.

07:16 Publié dans Festival | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : cannes 2010, lee chang-dong | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

23/05/2010

Cannes jour 7

Photographie : Site du Festival de Cannes

00:31 Publié dans Festival | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : nikita mikhalkov | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

22/05/2010

Cannes jour 6

00:25 Publié dans Festival | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cannes 2010, rachid bouchareb, apichatpong weerasethakul | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

21/05/2010

Cannes jour 5

00:15 Publié dans Festival | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cannes 2010, daniele luchetti, doug liman | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

20/05/2010

Les joies du bain : sortie de bain

Ingrid Pitt, la plus pulpeuse des vampires de la grande époque, dans une scène hautement érotique de The vampire lovers (1970) de Roy Ward Baker dans lequel elle séduit de jeunes et innocentes jeunes femmes comme, ici, Madeline Smith.

Photographie : capture DVD MGM

18:04 Publié dans Les joies du bain | Lien permanent | Commentaires (5) | Tags : roy ward baker, ingrid pitt | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

19/05/2010

Cannes jour 4

Photographie : Carlotta Films

Petit message rapide : pendant qu'y en a des qui vivent ce qu'il faut bien appeler l'enfer cannois, y'en a d'autres, ici, là et là par exemple, qui s'amusent à revisiter les palmes depuis l'aube des temps... euh, du festival. Où va t'on ? Promis, dès la fin de cette rude semaine, j'y vais aussi.

09:08 Publié dans Festival | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : cannes 2010, pierre etaix | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

18/05/2010

Cannes jour 3

11:29 Publié dans Festival | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : cannes 2010, super 8, straight8 | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

17/05/2010

Cannes jour 2

Quand la loi n'est pas juste, la justice passe avant la loi

Photographie : © Wild Bunch

05:12 Publié dans Festival | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : cannes 2010, jean-luc godard | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

16/05/2010

Cannes jour 1

Photographie : Cinéludo

05:07 Publié dans Festival | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cannes 2010, jack cardiff, craig mccall | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

13/05/2010

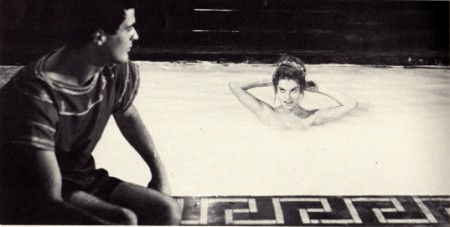

Les joies du bain : Antique

Belinda Lee reçoit dans sa piscine d'intérieur filmée par Vittorio Cottafavi dans le superbe Messalina, venere imperatrice (Messaline - 1960). je ne me lasse pas des fastes de l'antiquité.

17:24 Publié dans Les joies du bain | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : belinda lee, vittorio cottafavi | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

11/05/2010

Spider baby...

21:11 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (5) | Tags : jack hill | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

10/05/2010

Stormy Weather

08:04 Publié dans Actrices | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : lena horne | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

09/05/2010

Carnet

Joe Sarno

(15 mars 1921 – 26 Avril 2010)

Réalisateur américain grand nom de la sexploitation : Flesh and Lace (1965), Abigail Lesley Is Back in Town (1975), Laura's Toys (1975)...

William Lubtchansky

(26 octobre 1937 - 4 mai 2010)

Chef opérateur français : pour Jacques Rivette, Jean-Luc Godard, Philippe Garrel, Jean-Marie Straub et Danièle Huillet, Jean-Pierre Mocky, Otar Iosseliani, Jacques Doillon, Pascal Bonitzer...

Photographies : Joe Sarno sur un tournage (source : Weird wenesday) et La belle noiseuse (1991) de Jacques Rivette (© Le studio Canal + ).

Merci à Charles Tatum pour ces deux tristes nouvelles, passées quelque peu inapperçues. Merci à Losfeld du blog Au carrefour étrange d'avoir attiré mon attention sur le très beau Flesh and laces avec sa très belle série de photographies.

23:11 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : joe sarno, william lubtchansky | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

06/05/2010

Les joies du bain : gratte moi le dos

Tout est dans la manière et, visiblement, Jason Robards sait s'y prendre avec le dos voluptueux de Stella Stevens dans cette scène élégiaque de The Ballad of Cable Hogue (La ballade de Cable Hogue - 1970) de Sam Peckinpah. Le grand Sam est un spécialiste des scènes de bain, masculines comme féminines voire mixtes. Nous le rencontrerons donc à nouveau en cette rubrique.

Photographie : source DVD Beaver

15:16 Publié dans Les joies du bain | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : sam peckinpah, jason robards, stella stevens | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

05/05/2010

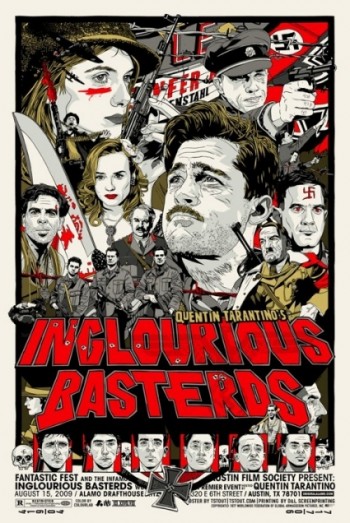

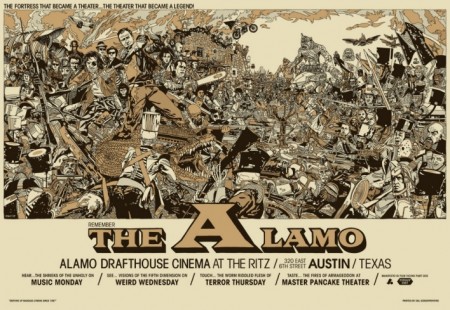

Les affiches de Tyler Stout

Ce week-end, j'ai essayé, sans succès, de faire découvrir les beautés de Big trouble in Little China (Les aventures de Jack Burton – 1986) de John Carpenter à ma compagne. Mais une petite recherhe m'a permit de découvrir le travail de l'illustrateur Tyler Stout. Stout a réalisé des affiches originales pour des films diffusés à l'Alamo Drafthouse Cinema, une chaîne de salles fondée en 1997 à Austin, dans le Texas (d'où Alamo bien sûr), cinémas spécialisés dans les reprises, l'indépendant, les films-cultes, bref ce qui ressemble le plus à nos cinémas d'art et essai. Il est devenu rare que l'on fasse appel à un illustrateur pour les sorties ou ressorties de films en salle, aussi il est réjouissant de découvrir le travail de Tyler Stout qui revisite quelques pépites que l'on peut découvrir sur son site. De ce que j'ai pu voir, Stout n'est pas le seul à travailler pour les salles et il y a bien des jolies choses à découvrir. Cliquer pour agrandir.

Le site de l'Alamo Drafthouse Cinema

Un entretien avec Tyler Stout sur Gomediazine

Reproductions : source Poster Cabaret et Geek-art copyright Tyler Stout

16:43 Publié dans Curiosité | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : tyler stout, affiche | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

01/05/2010

Ouragan sur Manakoora

The moon of Manakoora soon will rise again

Above the island shore

Then I'll behold it in your dusky eyes

And you'll be in my arms once more

Dès les premiers plans, je me suis souvenu que j'avais le film quand j'étais enfant. Le docteur Kersaint, joué par Thomas Mitchell, est accoudé au bastingage d'un navire croisant dans le Pacifique. Il passe au large d'une bande de terre désolée tandis que s'élève le thème, sur un mode nostalgique et doux, The moon of Manakoora composé par Alfred Newman. Le bon docteur plonge dans ses souvenirs et nous dans le film tandis qu'il raconte à une passagère la malédiction de l'île : les amours contrariés de deux indigènes, Marama et Terangi, en butte à la loi inflexible du gouverneur français DeLaage et à un terrible ouragan.

The hurricane sortit fin 1937 est l'un des gros succès commerciaux de John Ford dans les années 30. C'est une production à grand spectacle et gros budget pour laquelle Ford a touché un gros chèque (un record en son temps) de Sam Goldwyn. Le réalisateur voulait tourner dans les mers du sud, mais Goldwyn revînt sur sa promesse et Manakoora fût créée en studios et sur les îles de Californie tandis qu'une seconde équipe prenait quelques plans dans les Samoa. Ford put juste utiliser son ketch acquit en 1934, l'Araner, pour jouer la goelette du capitaine Nagle, ce qui ne calma pas sa frustration. Il semble, mais avec lui rien n'est jamais sûr, qu'il se soit du coup détaché du projet, tournant des plans complémentaires demandés par Goldwyn sans regimber mais la tête ailleurs. Il laissa surtout le gros du travail sur le clou du film, la dévastation de Manakoora par l'ouragan, à Stuart Heisler bombardé réalisateur associé et James Basevi pour les effets spéciaux encore aujourd'hui spectaculaires.

Du coup le film est tenu entre piètre estime et indifférence polie et McBride peut écrire que « ...le réalisateur semble n'avoir rien apporté de personnel ». Cela me semble un peu court, même si le film a des défauts et qu'il ne se compare pas aux grands oeuvres de la période. Paradoxalement, The hurricane m'apparait comme très fordien. Inspiration, personnages, motifs et thèmes, le film possède d'indéniables liens avec le reste du travail de Ford, passé et à venir.

The hurricane s'inscrit dans la vogue des films-catastrophe très prisés par Hollywwod à diverses époques. James Basevi s'était d'ailleurs occupé du tremblement de terre de San Francisco l'année d'avant pour le film de W.S. Van Dyke. Il est également représentatif de l'attrait pour les histoires exotiques à base d'îles paradisiaques, de mélopées envoûtantes et de paréos sensuels. La vedette Dorothy Lamour restant l'icône de ce genre de films. John Ford était lui-même sensible à cette dimension, faisant des îles l'un de ses paradis perdus aux côtés de l'Irlande et de Monument Valley. On retrouve donc ici la description idéalisée d'un mode de vie millénaire, scandé par les rites mêlant une spiritualité primitive et un christianisme pur. Une société conciliant l'esprit de la communauté et respect de l'individu dans laquelle un occidental moderne (le docteur Kersaint comme plus tard Sean Thorton) peut se ressourcer. Le film est construit sur ce schéma fordien classique de l'opposition entre la Loi et la Liberté. A l'époque, Ford est encore loin des nuances amères de The man who shot Liberty Valance (L'homme qui tua Liberty Valance – 1962) et se situe clairement du côté des polynésiens, de leur société aux accents libertaires et hédonistes, tempéré par le respect des coutumes ancestrales et de la foi. Sur ce dernier point, Ford, malgré son catholicisme viscéral, fait preuve d'une certaine ironie en montrant la destruction de l'église et de ceux qui s'y sont réfugiés, s'en remettant à une foi étrangère à leur nature profonde. Les survivants seront ceux qui ont utilisé les ressources naturelles de l'île.

Ford organise son discours à travers l'action, le conflit des idées est celui des hommes, celui entre Terangi victime politique de l'administration française et Delaage, homme rivé à son devoir et au texte de la Loi et celui entre Delaage et Kersaint, véritable pivot du film et sans doute incarnation du réalisateur qui défend une approche humaniste. Ces deux conflits principaux sont nuancés par les positions des autres personnages secondaires, l'amour absolu de Marama, la femme de Delaage qui prêche la tolérance, le pragmatisme parfois égoïste du capitaine Nagle et l'idéalisme du prêtre Paul.

Loi et Liberté, individu et communauté, accents libertaires et foi, tout ceci sonne clairement fordien et l'on retrouve sans surprise au scénario l'homme qui influença beaucoup Ford à l'époque, Dudley Nichols, son collaborateur de 14 films, de Born Reckless en 1930 à The fugitive (Dieu est mort) en 1947. Sur la forme, la photographie est de Bert Glennon qui avait déjà signée celle de The Prisoner of Shark Island (Je n'ai pas tué Lincoln) l'année d'avant et qui travaillera encore avec Ford pour six films dont Stagecoach (La chevauchée fantastique – 1939) et Rio Grande (1950). Lagons aux gris perlés, éclairés par la lune, sombres ambiances du pénitencier, atmosphère quasi fantastique des scènes de prélude à la tempête, c'est du grand art.

The hurricane entretient de nombreux points communs avec le film de 1936, outre la thématique de l'innocent broyé par un système pénitentiaire vicieux et John Carradine en gardien sadique, toute la séquence du bagne est traitée de la même façon expressionniste, avec le même travail sur de vastes ellipses pour évoquer le passage des années. Fordienne toujours la performance de Thomas Mitchell qui semble préparer le Doc Boone de Stagecoach, médecin ivrogne mais philosophe et pourtant compétent, capable ici d'accoucher en plein ouragan. Je note enfin la sensualité certaine dont fait preuve le réalisateur dans la description des moeurs amoureuses des polynésiens, une sensualité inhabituelle quoiqu'un peu désuette compte tenu des codes de l'époque, mais qui ramène à la très belle scène d'ouverture de The long voyage home (Les hommes de la mer – 1940). On peut voir ici l'admiration que Ford portait à Friedrich Wilhelm Murnau dont le Tabu (Tabou – 1931) a certainement été source d'inspiration. On peut voir surtout que Ford a apporté pas mal de choses personnelles à son gros film commercial. Y compris comme Christophe du blog Avis sur des films, une parabole transparente sur la situation irlandaise à laquelle Ford était particulièrement sensible en 1937.

Alors pourquoi The hurricane n'est-il pas complètement satisfaisant ? L'équilibre entre le spectacle et la dialectique n'est pas réalisé. Autant l'ouragan final est convainquant, autant nombre de scènes de dialogue illustrant les diverses oppositions sont raides et peu inventives. C'est le vent violent qui bouscule tout dans la maison du gouverneur qui met de la vie dans un cadre autrement figé. Le couple vedette, John Hall et Dorothy Lamour est glamour mais sans profondeur. La relation entre le gouverneur (Raymond Massey) et sa femme (Mary Astor) est peu exploitée ce qui finit par donner à la raideur de Delaage un côté mécanique. Et puis Alfred Newman pour la musique, mis à part le thème qui deviendra un standard du genre exotique, a la main lourde. Ses orchestrations sur-dramatisent au point parfois de couvrir les dialogues. Comme certaines oeuvres de la dernière période, The hurricane est plein de choses très fordiennes mais comme tenues à distance. Comme si Ford ne pouvait s'empêcher d'exercer sa poésie tout en refusant de l'impliquer dans un film dont il s'était détaché. En 1963, il reviendra à cette utopie des mers du Sud avec l'Araner et l'île d'Haleakaloa pour Donovan's reef (La taverne de l'irlandais), film solaire, détendu, en technicolor et sans catastrophe. Mais ceci est une autre histoire...

Affiche source : Carteles

Photographie : toutleciné.com

23:31 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : john ford | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

29/04/2010

Les joies du bain : Scope

La sublime Nicoletta Macchiavelli dans la baignoire rustique de Giarrettierra Colt (1967), western italien nettement moins sublime de Gian Rocco. Le film est une expérience limite tant il ne ressemble à rien de connu, mais il faut reconnaître que la plastique de la belle Nicoletta est parfaitement mise en valeur.

Photographie : collection personnelle

09:05 Publié dans Les joies du bain | Lien permanent | Commentaires (6) | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

28/04/2010

10 films d'animation - partie 2, les longs

A l'origine de cette frénésie de listes sur les meilleurs films d'animation, le blog Plan-C qui compile les différentes réponses. Côté longs métrages, certains choix sont des crève-coeurs. J'avoue ne pas être un enthousiaste forcené de l'animation japonaise moderne, même si j'ai aimé tel ou tel titre de Katsuhiro Ōtomo, Satoshi Kon ou Mamoru Oshii, mais je me suis endormi à Patlabor. Je ne suis pas non plus convaincu par les adaptations de bandes dessinées, que ce soit Lucky Luke, Tintin ou Persépolis. Voici donc 10 titres qui, à défaut d'être les « meilleurs », sont parmi mes préférés et certainement ceux qui m'ont le plus marqué :

Le roi et l'oiseau (1979) de Paul Grimault

Prévert aux textes avec le roi Charles V et trois font huit et huit font seize de Takicardie, l'oiseau , la charmante bergère et le petit ramoneur de rien du tout. Avec le robot qui inquiète ma fille et le joueur d'orgue de barbarie. Un classique à la technique d'animation d'une souplesse (presque) inégalée. Dormez, dormez, petits oiseaux...

Tonari no Totoro (Mon voisin Totoro – 1988) de Hayao Miyazaki

Beau comme la rencontre de Lewis Caroll et de Yasujirō Ozu dans le Japon des années 50. Sobre, pas de méchant, pas d'antagoniste, pas vraiment d'histoire mais la plus belle description de l'imaginaire de deux petites filles. Chef d'oeuvre, pour une fois que l'expression a un sens.

Sleeping beauty (La belle au bois dormant – 1959) de Clyde Geronimi

Contrairement à Serge Daney, mes parents ont commencé à m'initier au cinéma avec Disney. Bon, avoir un enfant permet de replonger dans cette vaste filmographie. Surprise, Sleeping beauty a très bien vieillit. La princesse est piquante, le prince pas trop niais, Maléfique tellement réussie que la majorité des méchants disneyiens à venir l'imitent, et puis le dragon... Au-delà, le film, en tant que film, est une splendeur, peut être la production la plus ambitieuse des studios Disney : écran large, perfection de l'animation, travail sur les décors et la profondeur de champ, originalité du graphisme, utilisation d'une partition classique. Mon préféré.

Hotaru no Haka (Le tombeau des lucioles – 1988) de Isao Takahata

Inspiré du roman de Akiyuki Nosaka, le film lacrymogène par excellence dont je vous ai entretenu il y a peu. Développé par le studio Ghibli en parallèle avec Totoro, il en est en quelque sorte la face sombre mais en partage l'exigence de l'animation, la perfection dramatique, la sensibilité à l'enfance et un lien étroit avec la tradition du grand cinéma japonais. Au-delà, c'est une histoire terriblement dure et profondément triste qui, que, enfin bref...

The lord of the ring (Le seigneur des anneaux – 1978) de Ralph Bakshi

Quand le maître de l'animation adulte américaine s'attaque au monumental bouquin de J.R.R. Tolkien. Mon premier film d'animation non disneyien et donc un choc terrible. Le film n'a pas que des qualités mais il m'a durablement marqué. Pendant 20 ans, avec mon frère, nous avons attendu la suite. Usant et abusant du procédé rotoscopique, Bakshi réussi pourtant à donner à son oeuvre une véritable originalité graphique (les décors sont somptueux) et certaines scènes sont authentiquement terrifiantes ou épiques. La partition de Léonard Rosenman est grandiose et je ne m'en suis jamais lassé. Trois ans plus tard, Heavy metal de Gérald Potterton sera un second choc du même ordre, avec aujourd'hui, les mêmes réserves. Taarna forever.

Chiken run (2000) de Nick Park et Peter Lord

Les pères de Wallace et Gromit passent l'Atlantique et avec un coup de main de Steven Spielberg offrent leur premier long métrage. Perfection de l'animation, sens du détail, humour et parodie des films de guerre, goût pour les machines folles, on retrouve l'essentiel de ce qui fait le succès des courts métrages. Et puis le film tient la distance. Le premier long avec leurs personnages fétiches sera tout aussi réussi.

Sen to Chihiro no Kamikakushi (Le voyage de Chihiro – 2001) de Hayao Miyazaki

D'accord,il y en a deux mais moins, c'est trop me demander. Très ambitieux, le film est à l'opposé de Tonari no Totoro tout en le rejoignant sur l'essentiel. Complexe et pourtant toujours clair, inventif jusqu'à l'exubérance (le défilé des dieux), grandiose et intime, sophistiqué et pourtant parfois aussi simple que la trace du train fendant les flots. Désolé pour la princesse louve et le cochon volant, je n'ai plus de place.

Kirikou et la sorcière (1998) de Michel Ocelot

Consécration d'une oeuvre imposante, le film de Michel Ocelot ouvre aussi une période faste pour le long métrage d'animation français avec les films de Jacques-Rémy Gired ou Sylvain Chomet. Redécouvert avec ma fille il y a peu, je ne souvenais plus combien le film est original, dans son graphisme comme dans sa construction. Très sensuel aussi avec l'extraordinaire personnage de Karaba la sorcière.

The Nightmare Before Christmas (L'étrange Noël de Mr Jack – 1993) de Harry Selick

Scénarisé par Tim Burton, ce qui a eu l'effet pervers de sous estimer le travail de son auteur, The Nightmare Before Christmas est un bijou macabre et drôle, musical et d'une invention permanente. Danny Elfman à la musique donne un de ses chef d'oeuvres. Définitivement une autre façon de voir Noël.

Anastasia (1997) de Don Bluth et Gary Goldman

Pendant une quinzaine d'années, Don Buth a représenté la principale alternative aux productions Disney. Si je trouve que An american tail (Fievel et le nouveau monde - 1986) a un poil (de souris) vieillit, j'ai revu Anastasia avec beaucoup de plaisir. Le film se présente comme un conte de fée musical, impressionnant techniquement, retrouvant finalement la formule des classiques disneyiens qui fait un retour en force dans les années 90. Outre la virtuosité de la mise en scène, on pourra apprécier le couple de héros qui fonctionne sur le principe de la « screwball comedy » canonique de façon réjouissante. Et puis la chauve-souris Bartok est une belle réussite.

Photograhies : Screenrant, 24 frames a second, Oomu.org et Gomme et gribouillages. DR.

18:27 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (11) | Tags : animation, michel ocelot, harry selick, don bluth, gary goldman, isao takahata, hayao miyazaki, nick park, peter lord, ralph bakshi, clyde geronimi, paul grimault | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |