05/02/2010

La présence d'Éric Rohmer

La disparition d'Éric Rohmer nous renvoie à cette idée mélancolique et un peu brutale, que nombre de cinéastes qui nous accompagnent depuis nos débuts, parmi les plus importants, ont atteint ou dépassé les 80 balais. La nouvelle vague canal historique, Godard, Chabrol, Rivette, mais aussi Resnais, Eastwood, Allen et l'inoxydable Manoel de Oliveira plus que centenaire. Ils ont toujours été là, aujourd'hui jeunes vieillards magnifiques et toujours féconds. A les voir tourner avec tant de constance et d'élégance, on en vient à oublier qu'à la différence de leurs films, ils sont mortels. Et que l'expression « dernier film » avec laquelle nous badinons volontiers peut prendre une terrible densité.

Je n'éprouve pas tant de la tristesse pour Éric Rohmer que de l'admiration devant la complétude de sa vie et de son oeuvre. En 90 ans, ils n'a cessé de filmer en pleine liberté des jeunes femmes tourmentées, des jeunes filles en fleur, des Fabrice Lucchini, des arbres, des lacs, la mer, la beauté du monde. Élégance, humour, intelligence, simplicité sont les mots qui viennent à l'esprit quand on évoque ses films. L'ensemble, en particulier la structure en cycles qu'il s'était imposée (comédies et proverbes, contes des quatre saison...) donne un sentiment de cohérence, de densité et d'achèvement. Aucun de ces regrets que m'avait laissé la disparition de François Truffaut.

Je ne suis pourtant pas venu à Rohmer facilement. J'ai découvert Pauline à la plage il y a une quinzaine de jours. Le film date de 1983. A l'époque c'est tout à fait le genre de chose qui ne m'intéressait pas. Je me souviens très bien de l'affiche à l'époque de sa sortie, mais je n'avais jamais fait attention à la reproduction de Matisse derrière Amanda Langlet. Aujourd'hui, le film me ravit, et je découvre avec amusement combien le personnage joué par Pascal Greggory me ressemble, ou plutôt ressemble à ce que j'étais alors (pas physiquement, hélas), le côté amoureux obstiné, sans doute un peu pénible, l'incompétence en matière de planche à voile. Sans doute il me fallait quelques années de recul pour apprécier cette finesse d'observation de Rohmer et son humour un poil cruel. Je me souviens aussi, vers la même période, de visons assez pénibles de La femme de l'aviateur et du Rayon vert. Je n'arrivais pas à m'intéresser à ce genre d'histoires.

Je n'y suis pas venu facilement et pourtant, avec le recul, c'est un cinéma avec lequel j'entretiens des liens étroits, plus étroits peut être qu'avec bien des cinéastes que j'apprécie plus et qui expriment des modèles, des angoisses ou une culture dont je me sens plus proche. En fait ces liens ne sont pas forcément liés avec la chose cinématographique en elle-même, c'est plutôt un ensemble de coïncidences, de points de contacts entre les films de Rohmer et ma vie propre. J'avais dit à propos du Genou de Claire combien l'allure de Jean-Claude Brialy est celle de mon père jeune. J'ai aussi été proche de plusieurs femmes qui ressemblent beaucoup aux héroïnes de Rohmer incarnées par Marie Rivière, Aurora Cornu ou Béatrice Romand. C'est d'ailleurs par une femme que je me suis mis à apprécier cette oeuvre avec Conte de printemps et c'est avec une séance de Conte d'été qu'à démarré mon histoire avec ma compagne d'aujourd'hui. Forcément, cela crée des liens. C'est un peu comme cette belle phrase lue sur un blog, « Les bus à Paris me font très souvent penser à Rohmer ». Ce sont des liens que l'on ne choisi pas forcément mais que l'on va conserver jusqu'au bout parce qu'ils se présentent comme des évidences. Une illustration de ce peut être le cinéma, de sa faculté à être présent.

15:13 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : eric rohmer | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

04/02/2010

Dieu que la guerre est jolie (en série B)

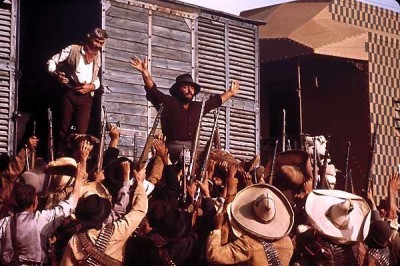

La guerre au cinéma, c'est une grande affaire. Au milieu des années 60, sa représentation hollywoodienne en prend un coup. Je ne vais pas me lancer dans une tentative d'explication liée au contexte de l'époque, simplement, d'épique ou tragique, le film de guerre devient le lieu d'expression d'un humour noir volontiers cynique. Les héros ne sont plus fatigués, il n'y a plus de héros. La guerre est faite par des hommes sans illusion, des lâches, des opportunistes ou des criminels. Les officiers sont au choix des brutes, des bouffons, des politiciens calculateurs ou des obsédés sans scrupules. Sur le terrain, on se livre à une violence de plus en plus spectaculaire, de plus en plus désincarnée, qui participe au défoulement général des images qui ont mis à bas le code de censure. Je pense bien sûr au Dr Strangelove (Docteur Folamour – 1963) de Stanley Kubrick, mais l'effet est d'autant plus décapant quand les réalisateurs s'attaquent à la seconde guerre mondiale, la guerre juste par excellence. En 1964, The americanization of Emily (Les jeux de l'amour et de la guerre) de Arthur Hiller présente un officier couard (James Gardner), choisi pour être la première victime du débarquement afin de servir les intérêts de la Navy. En 1967, Robert Aldrich frappe un grand coup en envoyant un commando de condamnés à mort pour une mission suicide consistant à tuer un maximum d'officiers nazis. Mission dont ils vont s'acquitter grâce à leurs qualités de criminels. The dirty dozen (Les douze salopards) est un très gros succès et donc condamné à être imité. Dans un registre plus léger, Kelly's heroes (De l'or pour les braves) tourné en 1970 par Brian G. Hutton montre un groupe de soldats fatigués qui déploient des trésors de combativité pour aller dérober de l'or nazi derrière la ligne de combat. Se moquant de la perçée victorieuse qu'ils provoquent, ils ne reculent devant rien : trafics, massacre, manipulations et négociation avec un officier SS.

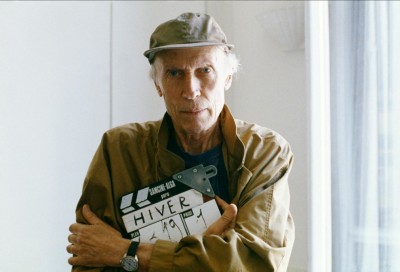

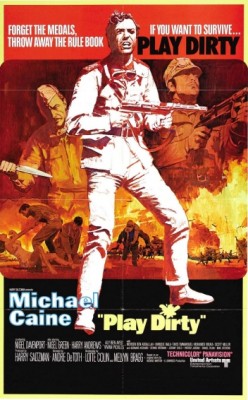

Visuellement, entre les morceaux de bravoure de plus en plus sophistiqués, ces films s'éloignent des reconstitutions minutieuses et au cynisme du ton correspond un dédain du réalisme. L'on manie l'anachronisme et la fantaisie, et l'on injecte des éléments issus des préoccupations de l'époque (Le personnage de Jim Brown reflet des tensions raciales chez Aldrich, le chef tankiste hippie joué par Donald Shuterland chez Hutton), tandis que les bandes son font la part belle à la pop et aux sonorités plus modernes (les partitions de Lalo Shiffrin, Johnny Mandel ou Franck de Vol). Ces films au style et au propos nouveaux inspirent nombre d'oeuvres cohabitant avec des choses plus classiques. En Italie, plusieurs producteurs s'engagent dans la voie ouverte par Aldrich, et Alberto Di Martino, Armando Crispino ou Gianfranco Parolini réalisent quelques dizaines de films de série, échouant toutefois à renouveler le genre à l'image de ce qui avait été fait avec le western. C'est dans ce contexte que l'on peut situer le dernier film d'André de Toth, une production britannique réalisée en 1968, Play dirty (Enfants de salauds), et la désormais fameuse source inspiratrice de Quentin Tarantino, Quel maledetto treno blindato (Une poignée de salopards) que Enzo G. Castellari met en scène en 1978, clôturant en quelque sorte de cycle italien. Notez la délicate poésie des titres français.

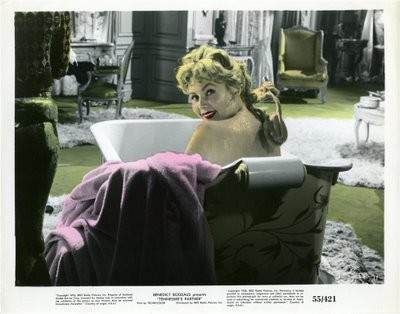

André de Toth est l'un des grands borgnes de Hollywood. Hongrois d'origine, collaborateur des frères Korda, ami de John Ford, époux de Véronica Lake, il est un des princes de la série B avec notamment une dizaine de westerns dont plusieurs avec Randolph Scott avant la période Bud Boetticher. J'ai surtout le souvenir de The indian fighter (La rivière de nos amours – 1955) avec l'inoubliable bain d'Elsa Martinelli. Et puis quoique borgne, il signe l'un des meilleurs films en relief des années 50, House of wax (L'homme au masque de cire) en 1953. Les profonds bouleversement du système à la fin des années 50 l'amènent à partir en Europe. Il est réalisateur de seconde équipe sur Lawrence of Arabia (Lawrence d'Arabie – 1962) de David Lean, participe à trois films d'aventure en Italie, produit, et se retrouve finalement à remplacer René Clément sur le projet Play dirty initié par Harry Saltzman, l'un des producteurs des James Bond. De Toth se l'approprie à bras le corps pour donner une vision impitoyable de l'homme en guerre. L'admirable séquence d'ouverture livre le film tout entier. Une jeep file à toute allure dans un désert rocailleux. Des pierres partout qui font tressauter le véhicule. La radio crache à plein volume la chanson Lily Marlene. A côté du conducteur impassible, un cadavre dont le bras pend lamentablement. Couverts de poussière, les deux hommes se différencient à peine. Arrivé en vue des lignes britanniques, le conducteur change sa casquette allemande pour un képi anglais et la fréquence radio pour un air de swing : la guerre selon de Toth. Des signes dérisoires qui font un camp ou l'autre. Mépris de la vie, indifférence à la mort, une frontière si mince entre les deux. L'hostilité de la nature. La vitesse de la représentation. La chaleur et la poussière de la photographie. L'ironie du regard. De Toth construit son film sur ces signes dont la reconnaissance ou non fait l'enjeu des scènes. La plaque d'identification du capitaine Douglas, le cric piégé, les nombreux échanges d'uniformes, le jeu sur les langues et la musique. Pas d'erreur permise. Se tromper, c'est devoir tuer ou mourir.

De Toth raconte que Michael Caine, qui joue Douglas, avait été très déçu de la défection de René Clément. Loin de chercher à le rassurer, De Toth fit son possible pour entretenir le malaise : c'était le personnage, cet officier so british mis à la tête d'un commando de repris de justice de toutes nationalités, dévoués au capitaine Leech, un mercenaire efficace et sans illusion joué par Nigel Davenport. Le couple fonctionne parfaitement, un peu comme celui formé par Caine et Stanley Baker dans le Zulu (1963) de Cy Enfield. Superbement photographié en cinémascope dans les décors espagnols des grands westerns italiens, Play Dirty bénéficie de l'apport du chef opérateur Edward Scaife qui signa les images du film d'Aldrich et, dans le même genre du Dark of the sun (Le dernier train du Katanga – 1968) de Jack Cardiff. Ample et acérée, cette photographie fait ressortir l'hostilité du milieu. Le désert est impitoyable, vaste et tranchant. La nature n'apprécie pas les jeux guerriers de l'homme et, contrairement à l'approche mystique d'un Terrence Malik, elle n'est ni indifférente, ni victime, ni refuge. Elle est pierre qui brise les roues, sable qui enlise les véhicules, poussière qui se déchaîne en tempête, l'une des plus belles et plus terribles jamais vue sur un écran. Le clou du film, c'est cette longue scène quasi muette où le petit commando franchit une barre rocheuse abrupte. Douglas, pour s'imposer à ses hommes, leur impose un exploit surhumain. Les petits blindés sont hâlés sur la pente de roc brûlant. On pense aux chariots des pionniers chez Ford ou Walsh, on anticipe le franchissement de la rivière en crue dans le Sorcerer (1977) de William Friedkin. De Toth nous jette dans le corps à corps entre les hommes et le désert, lutte démultipliée de celle des hommes entre eux et contre eux-mêmes.

Ce choc de la chair, de l'acier et du roc tourne à l'avantage de Douglas mais se révélera, comme toutes les épreuves surmontées, inutile. Car le jeu est faussé dès le départ. Play dirty, c'est l'illustration de la phrase du Voleur : « Je fais un sale métier, c'est vrai ; mais j'ai une excuse : je le fais salement.». De Toth se délecte des chausses-trappes, des coups fourrés. Le haut commandement envoie un second commando plus conventionnel pour doubler le premier et, quand celui-ci se fait massacrer dans une embuscade, livre les salopards aux allemands. Douglas est contraint par Leech à assister au massacre du second commando sans pouvoir intervenir. Sans pitié le réalisateur fait de lui le responsable involontaire de l'exécution des bédouins. Plus tard, le commando n'hésite pas à tuer les conducteurs d'une ambulance allemande, à enlever une infirmière, tenter de la violer et planifier son exécution. Des gens charmants. Réussir la mission cesse de devenir un acte de guerre même tordu pour être l'expression d'une volonté obstinée et le film d'aller vers sa conclusion logique, absurde et d'une grande portée satirique digne des plus sombres westerns de Sergio Corbucci. Ce qui me donne une transition all'italiana.

Tarantino ou pas, j'apprécie suffisamment le cinéma d'Enzo G. Castellari pour avoir eu envie de découvrir Quel maledetto treno blindato, opportunément réédité en DVD. A partir d'éléments sensiblement équivalents, Castellari offre un film très différent de celui de De Toth, relâché, décontracté et finalement bien moins subversif que celui du hongrois puisque ses salopards finissent en authentiques héros. Seul point commun, l'importance donné aux signes extérieurs et le jeu sur le changement d'uniformes, ici poussé à l'absurde quand les américains déguisés en allemands sont amenés à tuer d'autres américains déguisés en allemands. La question la plus intéressante que pose cette confortable série B, c'est de savoir de quelle manière elle a pu influencer l'oeuvre complexe et ambitieuse de Quentin Tarantino. On ne retrouve rien, ni en gros ni en détail, de l'aventure de cette poignée de condamnés évadés à l'occasion d'une embuscade, tentant d'atteindre la frontière suisse et se retrouvant à attaquer le maledetto treno blindato du titre après avoir malencontreusement éliminé le commando de spécialistes envoyé pour la mission. Ce n'est pas non plus au niveau de la mise en scène. Castellari, fidèle à lui-même, alterne le bon et le moins bon, se délecte de scènes d'action improbables (la scène finale) et traite par dessus la jambe transitions et temps faibles. Il peut être inventif dans ses cadrages et utilise efficacement le ralenti mais, soyons francs, le film n'est pas au niveau de ses réussites dans le western comme Quella sporca storia nel west (Django porte sa croix - 1968) ou Kéoma (1976). Par ailleurs, le film peut être vu comme une variation guerre du western Ammazzali tutti e torna solo (Tuez-les tous... et revenez seul ! - 1968).

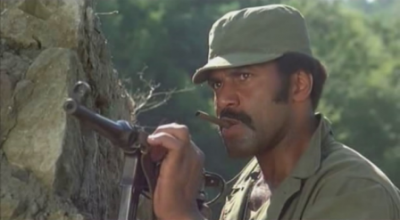

Le plus intéressant, et c'est sans doute ce qui a séduit Tarantino, c'est le côté conte de fée de l'affaire, l'approche iconoclaste de l'Histoire, l'appropriation du genre pour créer un territoire inédit, un pays et un temps de cinéma. Les manques de Castellari concernent plus la cohérence interne de cet univers que ses entorses radicales à la véracité. La petite troupe, une fois libérée, évolue dans un no man's land ne correspondant à aucun champ de bataille réel (à l'été forcément 44, les américains ne se battaient pas près de la Suisse), traversent des paysages étranges et faussement tranquilles troués de champs de cadavres, traversés de mouvements de troupes aléatoires. Ils croisent un groupe de sirènes (une troupe féminine allemande sans doute inspirée par la rencontre avec les soldates russes dans Cross of iron (Croix de fer - 1977) de Sam Peckinpah que Castellari admire), partent à l'assaut d'un château-fort et rencontrent un groupe de résistants français hautement fantaisiste, mené par Michel Constantin qui porte courageusement le surnom de Véronique. L'attaque du train emprunte au schéma de la série Mission : impossible et à quelques classiques du genre. Nous sommes en plein cinéma d'exploitation, celui qui ne vise que l'action et n'illustre que la détermination de ses personnages. Détermination sans faille que Castellari moque quand l'officier responsable de l'attaque du train fait remarquer aux salopards qu'ils auront du mal à faire passer l'un d'eux pour un officier nazi. C'est le personnage joué par Fred Williamson, grande figure de la blaxploitation. Et je ne vous parle pas de la moustache du gars joué par Michael Pergolani. Tout à fait le genre d'humour qui n'a pu que réjouir le réalisateur d'Inglourious Basterds.

Play Dirty sur Headquarter 10 (en anglais)

Sur Only the cinema (en anglais)

Sur Eccentric cinema (en anglais)

Quel maledette treno blindato le DVD

Sur Cinécri

Sur Sueurs froides

Sur Shangols

Photographies : Capture DVD MGM, Capture DVD Severin, Wikipedia

12:25 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (5) | Tags : andré de toth, enzo g. castellari | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

31/01/2010

Message of rouge

21:58 Publié dans Musique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : yumi arai, hayao miyazaki | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

30/01/2010

Pause clermontoise

Comme chaque année, je termine janvier par une visite de quelques jours au festival du court métrage de Clermont Ferrand. Courir entre les salles me changera de mon PC, Inisfree restera donc en veille jusqu'à jeudi. Je vous ai juste laissé une bricole pour dimanche. Je pars, j'espère qu'il y aura de la neige.

08:41 Publié dans Festival | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : court métrage, clermont ferrand | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

23/01/2010

Angel face

21:48 Publié dans Actrices | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : jean simmons | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

20/01/2010

Le cri de Wilhelm

Ce n'est pas la première fois que je me réjouis de ce qu'Internet permet de retrouver. Le week-end dernier, j'ai tout à la fois enrichi ma culture générale et précisé un très vieux souvenir. J'ai dans un coin de la tête une poignée de souvenirs de films qui m'ont marqué dans l'enfance. Des bribes, un bout de scène, quelques notes de musique, une réplique. Pas de titre, pas de nom, juste un goût façon madeleine qui me revient par bouffée. Il y avait celui là : un western, un groupe qui traverse une contrée indienne hostile. Un cavalier reste un peu en arrière. La chose à ne jamais faire si vous êtes dans une contrée indienne hostile. Un camarade l'appelle. « J'arrive juste le temps de bourrer ma pipe ». Et bien sûr un indien, perfide, lui décoche une flèche. A ce point, je ne sais pas si cela vous dit quelque chose mais je n'avais jamais retrouvé de quel film il s'agissait. Néanmoins la scène et la réplique m'étaient restés gravés.

A l'occasion d'une discussion avec Christophe autour du cinéaste Gordon Douglas, honoré d'une rétrospective à la cinémathèque française en ce moment, je cherche un peu sur la Toile et je finis par tomber sur ceci :

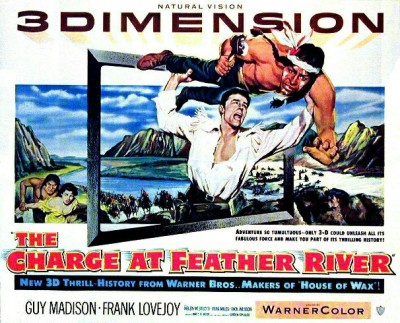

Bon sang, mais c'est bien sûr ! Ma scène ! Mon fumeur de pipe, c'est le soldat Wilhelm. Quelques recherches de plus et je me rends compte que beaucoup de monde connaît son histoire, plus exactement celle du Wilhelm scream, un effet sonore devenu légendaire. Le film, c'est The charge at Feather river (La charge sur la rivière rouge), réalisé en 1953 par Gordon Douglas donc. C'est l'un des premiers films de la vague de films en relief des années 50, utilisant le procédé anaglyphe, c'est à dire deux images légèrement décalées de teintes différentes, superposées et vues à travers les fameuses lunettes rouges et cyan. The charge at Feather river est un western de série B typique avec son scénario linéaire (un groupe de soldats condamnés à des peines légères est chargé de récupérer deux captives blanches dans une tribu indienne en pleine ébullition), une distribution d'acteurs de genre (Guy Madison, Franck Lovejoy, le jeune Neville Brand et la débutante Vera Miles) et une priorité donnée à l'action. Seul luxe, une jolie partition du grand Max Steiner avec notamment une mélodie qui rappelle King Kong (1933) et puis bien sûr le relief. Ce sont en fait les contraintes du procédé qui donnent aujourd'hui un certain charme à la mise en scène de Douglas, un charme qui tient à des cadrages originaux qui mettent l'action en... relief et tranchent avec ce qui se faisait alors. Le but étant d'impressionner le spectateur avec le procédé, on lui envoie un tas de choses vers la tête : des couteaux d'entraînement (très impressionnant, même en version plate), une chaise, des flèches, des lances, un tomahawk et, comble d'humour, un jet de chique destiné à faire reculer un serpent à sonnette. Du coup cette attention aux objets et ce jeu avec la profondeur de champ donnent à l'ensemble un côté résolument moderne.

Gordon Douglas a toujours été efficace et il s'en donne à coeur joie, soignant ses scènes d'action (L'attaque finale a de réelles qualités épiques) et de suspense, suspense dû tant à la permanente menace indienne qu'aux tensions internes au groupe. Bémol de taille, très concerné par le style, Douglas néglige le fond et manque complètement de nuance dans la description des indiens, d'un niveau de cours de récréation, primaire même pour un film de 1953. Difficile de croire qu'il s'agit du même homme qui fera les plus subtils Chuka (1967) ou Yellowstone Kelly (Le géant du grand Nord – 1959). Les Cheyennes de la Feather River sont tous sournois, frappent en traîtres et combattent même la nuit. Le personnage de Vera Miles, une blanche devenue princesse indienne, est totalement sous-exploité, si loin des personnages similaires de Howard Hawks ou Delmer Daves sans parler de Nathalie Wood chez John Ford. Tel qu'il est, j'étais quand même content de le revoir et puis j'ai retrouvé mon Wilhelm dont il est temps de vous raconter l'histoire, pour ceux de mes lecteurs qui l'ignorent.

Le personnage est joué par Ralph Brooks, un second couteau vu chez André De Toth, Robert Wise, Franck Tashlin ou encore Don Siegel. Ce n'est pas lui qui crie. A l'origine, il y a le film de Raoul Walsh Distant drums (Les aventures du capitaine Wyatt) tourné en 1951 avec Gary Cooper menant ses troupes dans les marécages de Louisiane. Un de ses soldats reste un peu en arrière, la chose à ne jamais faire dans les marécages de Louisiane. Un alligator, perfide, l'attrape et le croque. Après le tournage, on enregistre une série de six cris dont le cinquième sera retenu pour le malheureux soldat nommé Jessup, doublement malheureux puisqu'il ne rentrera pas dans l'Histoire. La bande des cris est soigneusement rangée dans le département son du studio, la Warner Bros. C'est ce cri que récupère l'équipe de Gordon Douglas pour son soldat Wilhelm (qui lui non seulement entre dans l'Histoire mais s'en sort dans le film), ainsi que pour deux autres tués : un soldat embroché sur une lance et le chef indien abattu par le héros. Le cri plaît sans doute car il est repris par Howard Hawks dans Land of the pharaohs (La terre des Pharaons – 1955) pour un prisonnier jeté aux crocodiles (sic) puis encore dans quelques autres films. Il finit par être récupéré par Ben Burtt, ingénieur du son sur le Star wars de Georges Lucas en 1977, qui va en faire sa signature, lui donner ce nom de Wilhelm scream et lancer une véritable mode puisque le cri sera utilisé comme clin d'oeil dans leurs films par Joe Dante, Steven Spielberg, Quentin Tarantino, Peter Jackson ou Tim Burton. Quelle histoire, mes amis, quelle histoire. Moi qui croyait encore que c'étaient les acteurs qui jouaient leur cri sur le tournage. Je retrouve un vieux souvenir, je perds une vieille illusion, c'est la vie.

Affiche : 3D-Theater

15:19 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (8) | Tags : gordon douglas | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

14/01/2010

Terreur au Texas

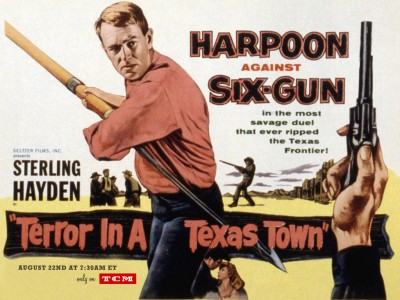

Le grand suédois remonte d'un pas déterminé la rue principale de Prairie, petite ville du Texas. Il tient à la main un long harpon de baleinier. A quelques pas derrière lui se tient une foule prudente. A l'autre bout de la rue, sortant du saloon, Johnny Crale, le tueur vêtu de noir du chapeau aux gants de cuir luisant. Les deux hommes font face. « Approche un peu plus près. Ils sont venus pour voir du sang », jette le tueur au suédois.

Ainsi commence, de manière saisissante, Terror in a Texas town (Terreur au Texas), un western tourné par Joseph H. Lewis en 1958, son dernier film de cinéma avant qu'il ne finisse sa carrière pour la télévision tout au long des années 60. La scène synthétise l'essence du film dont le récit, un long flashback, nous ramènera à ce point d'orgue : le suédois et son harpon, incongrus à l'ouest du Pécos, pour l'originalité du regard, ce côté inventif et décalé qui fait le prix des plus belles réussites du réalisateur, la musique de Gérald Fried dominée par les trompettes, ce qui lui donne un son morriconien avant la lettre, la figure du duel dans la grand-rue et celle du tueur vêtu de noir pour le classicisme, les figures imposées du genre, et puis l'élégance des mouvements de caméra, ce superbe traveling latéral qui suit la sortie de Crale, les cadrages millimétrés pour le style de Lewis.

Épaulé par le sinistre tueur en noir, Ed McNeil, gros propriétaire local, terrorise les fermiers de Prairie, Texas, pour mettre la main sur leurs terres. C'est qu'il y a plein de pétrole sous ces terres. Pour l'avoir découvert et tenté de résister, Hansen, fermier d'origine suédoise, est abattu. Son fils, de retour après des années passées en mer, va réclamer justice et entreprendre de nettoyer la petite ville.

Hitchcock disait qu'il valait mieux partir d'un cliché que d'y arriver. Sur cette trame rebattue, Lewis greffe nombre d'idées originales et transcende son matériau de départ, un scénario signé sous pseudonyme par Dalton Trumbo alors sur liste noire, par une mise en scène inspirée. Il y applique ce qui lui a déjà réussi dans le film noir, une mise en place de la tension qui fait merveille dans les nombreuses confrontations, une violence sèche, brutale et sans artifice, une atmosphère lourde de peur, les lâchetés et la corruption de nombre de personnages. La photographie relève elle aussi plus du film noir que du western. Signée Ray Rennahan, elle est en noir et blanc, ce qui était devenu rare dans le genre en 1958, avec des noirs profonds qui renforcent le côté macabre illustré par la dégaine du tueur comme par l'allure du héros qui, avec son haut de forme, sa redingote et la silhouette massive, visage allongé, de Sterling Hayden, a tout d'un croque-mort. Rennahan est un spécialiste du genre et avait déjà travaillé plusieurs fois avec Lewis. On lui doit également les photographies lyriques de Drums along the Mohawks (Sur la piste des Mohawks – 1939), premier film en couleurs de John Ford, Duel in the sun (Duel au soleil – 1946) de King Vidor et Unconquered (Les conquérants d'un nouveau monde – 1947) de Cécil B. DeMille. Respect. Pour lui aussi, ce sera son dernier travail pour le grand écran.

Du cinéma de Lewis, on retrouve aussi un trait de caractère caractéristique de ses héros : leur détermination. Si George Hansen semble un homme tranquille, il est décidé a faire valoir ses droits et à demander justice, à sa façon et sans dévier d'un pouce de son programme. Il est aussi entêté que pouvait l'être le personnage de Cornel Wilde dans The big combo (Association criminelle – 1955). cette détermination donne au film une dimension tragique car Hansen est de ceux qui vont au bout de leur destin. Lewis lui insuffle pourtant un peu d'humour, avec le décalage de son comportement, mais aussi avec cette scène proche du cartoon où, tabassé et jeté dans le premier train, On voit revenir Hansen suivant les rails à pied. Sterling Hayden offre une composition magnifique. J'ai toujours adoré cet acteur, sa prestance, son côté massif, sa belle voix de basse et cette fragilité qu'il laissait passer à travers son regard. Il a souvent joué des idéalistes trahis par le destin, des doux contraints à la violence. Rappelez-vous chez Huston, chez Ray, chez Kubrick première manière.

Autre personnage passionnant, celui du tueur. Au premier abord, il semble une nouvelle variation sur l'archétype joué par Jack Palance dans Shane (L'homme des vallées perdues – 1953). Mais son Jack Wilson est une simple incarnation du mal, il fait peur et le fait bien mais c'est tout. Johnny Crale est beaucoup plus intéressant. C'est un homme au bout du rouleau qui vit avec une femme de « mauvaise vie », touchant personnage joué par Carol Kelly. Leur couple fait penser à celui formé par Kirk Douglas et Jo Van Fleet dans la version de John Sturges du fameux réglement de comptes à O.K. Corral. Un couple dans lequel chacun peut voir en l'autre quelque chose de plus bas que lui. Nedrick Young est lui aussi remarquable et apporte beaucoup de profondeur au rôle. Ses rapports avec son employeur sont également originaux. McNeil est le gros bonnet classique mais ses échanges avec Crale sont empreints d'une lucidité peu coutumière du genre. Crale méprise McNeil parce qu'il se méprise lui même d'accepter son argent. Et McNeil le sait. Homme d'affaire, il représente le capitalisme américain, moderne et triomphant. Crale sait qu'il fait, lui, partie d'un ouest qui disparaît et qui reposait sur d'autres valeurs. Dix ans en avance, on est proche, très proche, des rapports développés par le constructeur du chemin de fer Morton et le tueur Franck dans C'éra una volta il west (Il était une fois dans l'ouest – 1968) de Sergio Leone. C'est la même dialectique. Ils ont le même type de discussion et la réplique « Tant qu'il y aura des hommes comme vous, il y aura du boulot pour des hommes comme moi » pourrait se retrouver dans la bouche de Franck. Ou dans celle du Tigrero de Sergio Corbucci.

Sur ARTE TV

Sur le forum Western Movies

Le DVD

Photographies : captures DVD MGM

Affiche : Pluck you, too !

22:58 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : joseph h. lewis | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

13/01/2010

Chomsky et Cie

Je dois commencer par avouer ma perplexité devant le documentaire de Olivier Azam et Daniel Mermet consacré à Noam Chomsky. Il est présenté ici dans un joli ensemble comprenant plusieurs petits documentaires complémentaires et une seconde partie tournée en avril 2009 intitulée Chomsky et le pouvoir. Par quel bout le prendre ? Peut-on s'en tenir au film seul, tel qu'il a été exploité en salles en 2008, ou bien faut-t'il considérer l'ensemble du matériel proposé ici, puzzle qui se complète et se répond ? Le principe même de Chomsky et le pouvoir, construit à partir de questions posées lors des débats organisés autour du premier film est révélateur des manques du premier film et m'incite à aborder l'ensemble comme un tout.

Mon principal handicap, c'est que de Noam Chomsky, je ne connaissais que le nom. J'ai peut être lu un de ses textes dans Le Monde diplomatique du temps où je l'achetais, mais j'ai oublié. Chomsky est pour moi Terra Incognita. Le film est-il un bon moyen pour découvrir l'univers du penseur ? Hésitation. Chomsky & Cie semble avoir du mal à se fixer un but clair. Construit autour du reportage radio réalisé par Giv Anquetil et Daniel Mermet pour la fameuse émission Là-bas si j’y suis diffusée sur France Inter, le film se compose d'entretiens avec Noam Chomsky mais aussi avec Normand Baillargeon, professeur en sciences de l'éducation à l'université du Québec de Montréal et Jean Bricmont, professeur de physique théorique à l'université catholique de Louvain (auteur du Petit cours d'autodéfense intellectuelle). Le film se divise en chapitres reliés par l'idée de voyage (plans de routes et de villes qui défilent depuis l'intérieur d'une voiture). Une idée simple, pas très originale, mais qui colle bien avec le principe de l'émission de Mermet : aller voir. Régulièrement, des précisions sont données par des textes qui s'inscrivent sur l'écran, procédé allégé par l'humour des textes, un humour qui par ailleurs baigne l'ensemble du film, cet humour élégant de l'émission qui tempère un fond assez sombre. Enfin Chomsky & Cie s'ouvre et se referme sur des images du pic du Canigou dans les Pyrénées, métaphore montagnarde de la difficulté des luttes sociales. Tout ceci entend donner un cadre et un rythme à un ensemble quelque peu éclaté.

Lire la suite sur Kinok

18:18 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : noam chomsky, daniel mermet, olivier azam, documentaire | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

11/01/2010

Le goût de la beauté

19:15 Publié dans Réalisateur | Lien permanent | Commentaires (10) | Tags : eric rohmer | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

09/01/2010

Retour aux sources

And come tell me Sean O'Farrell where the gath'rin is to be

At the old spot by the river quite well known to you and me

One more word for signal token whistle out the marchin' tune

With your pike upon your shoulder by the rising of the moon

(J.K. Casey / Turlough O'Carolan)

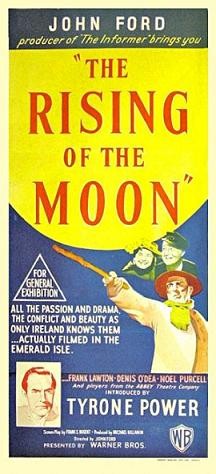

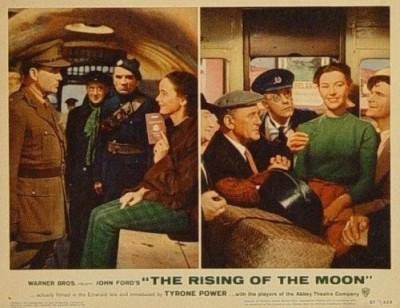

The rising of the moon (Quand se lève la lune) s'ouvre sur une version mélancolique de cette chanson traditionnelle irlandaise qui donne son titre au film et évoque la révolte de 1798 contre l'empire britannique. Réalisé par John Ford en 1957, c'est l'une des oeuvres les moins connues de sa dernière période. Le film est coincé entre deux morceaux d'importance avec John Wayne, The searchers (La prisonnière du désert) en 1956 et The Wings of Eagles (L'aigle vole au soleil) l'année suivante. Tout semble opposer les deux grosses productions pour la Warner Bros, aux histoires très écrites, en couleurs et avec stars, à ce film indépendant (produit par la société de Lord Killanin Four Province Productions) composé de trois histoires simples, tourné en Irlande, en noir et blanc, avec une troupe locale, certes épatante, d'acteurs de théâtre inconnus hors de leurs frontières. Il y a bien Tyrone Power, mais il n'apparaît que cinq minutes dans un rôle de narrateur. Mais il n'y a pas de « petites » histoires chez Ford. C'est la synthèse de ces contraires, sa capacité à investir de sa poésie l'une comme l'autre forme, qui fait le génie de son cinéma. Ford attachait sans doute autant d'importance à ce projet qu'aux deux autres. The rising of the moon résulte d'abord de sa tentative d'impulser un cinéma national irlandais et, de ce que j'ai lu chez McBride, il semble qu'il avait beaucoup d'ambition pour ce film en terme d'image. Les choses n'ont pas tourné comme il le souhaitait, mais cela, c'est de la cuisine. Au final, The rising of the moon apparaît comme l'un de ces films très libres que Ford affectionnait particulièrement, forçant parfois le trait par goût de la provocation, comme Wagonmaster (Le convoi des braves - 1950) ou The sun shines bright (Le soleil brille pour tout le monde – 1953). C'est également, à ce point de sa carrière, une revisitation de sa veine irlandaise, de son travail avec les acteur de l'Abbey Theater, de The informer (Le mouchard – 1935), The ploug and the stars (Révolte à Dubin - 1936) et The quiet man (L'homme tranquille – 1952), le tout nourri de sa vision romantique de l'Irlande, dépositaire d'un art de vivre qui se perd. C'est aussi le terrain d'un cinéma particulier. Une forme très visuelle héritée du cinéma muet, expressionniste à ses heures dans les cadres et la lumière, alliée à l'importance de la parole (La tradition des conteurs), l'accent, la musique de la langue, l'attention portée aux « petites gens », le contraste entre des extérieurs élégiaques et la théâtralité des intérieurs de studio.

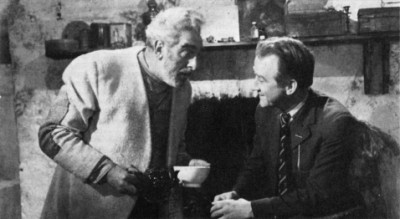

La première histoire, The majesty of the Law, pourrait se dérouler à quelques kilomètres d'Innisfree. Un policier débonnaire est chargé d'emmener en prison une figure du comté, Dan O'Flaherty, pauvre mais digne, irlandais donc. Majestueux. Il doit purger une peine pour une bagarre rapport à une question d'honneur. Cela se passe comme en famille. Tout le monde se connaît et se respecte. Ford donne à voir une suite de rituels venus du fond des âges, un savoir-vivre affiné par des siècles de tradition. Faire entrer quelqu'un chez lui, lui offrir à boire, fumer, fabriquer son propre alcool, assumer ses actes, un ensemble de gestes et d'attitudes sur lesquels règne le temps. Une vie simple que l'on théâtralise pour en goûter le sel. D'une certaine façon, cette histoire faite de silences et de bavardages illustre une des thématiques chères à Ford, celle du compromis nécessaire entre la Loi, ensemble de règles modernes qui excluent l'humain mais permettent le recul de la violence et le vivre ensemble, et une sorte d'état de nature qui compte sur la droiture du comportement, celui de l'homme de l'Ouest, de l'Irlandais, du cavalier. Dans cette perspective, la majesté d'O'Flaherty est d'accepter la majesté de la Loi comme nécessaire au fonctionnement social. C'est le même type de renoncement dont font preuve les personnages joués par John Wayne dans The searchers et dans The man who shot Liberty Valance ( L'homme qui tua Liberty Valance – 1962), le même geste que celui d'Anne Bancroft à la fin de Seven Women (1966). Ici, Ford le traite sur le mode de la comédie teintée de nostalgie, s'appuyant sur les performances légèrement cabotines de Noël Purcell, Jack McGowran (dans un rôle proche de celui qu'il tient dans The quiet man) et l'impeccable Cyril Cusack. L'épisode est filmé par Robert Krasker dans un noir et blanc très lumineux qui donne une atmosphère vibrante aux premières minutes, contemplatives, qui montrent l'inspecteur traverser la campagne irlandaise. L'ensemble est mis en scène avec une grande simplicité, avec la rigueur qui est celle de ses héros et des cadres larges qui mettent en valeur les attitudes des personnages entre eux.

A minute's wait, la seconde histoire développe des liens savoureux avec The Quiet man. C'est une version étendue des scènes de la gare de Castletown avec ses cheminots pas trop bousculés et ses trains aux horaires variables. Principe cousu de fil blanc, le train prévu pour un arrêt d'une minute n'en finira pas d'être retardé. Ford adopte cette fois le ton de la farce et organise sa mise en scène sur deux plans perpendiculaires : l'axe de la voie ferrée avec le train et celui de la gare avec son bar. Il joue du mouvement de va et viens entre les deux. Moment de détente burlesque avec ses mouvements de foule légèrement accélérés, sa musique folklorique, ses détails incongrus (la chèvre de race, les fruits de mer), moment accepté avec dignité et bonhomie par tous à l'exception d'un couple d'anglais (aie) voyageant en première classe (re-aie) et moqués gentiment. Signe de cette capacité rare à la rupture de ton, Ford fait naître au milieu de toute cette agitation une romance délicate entre un cheminot et la serveuse du bar, culminant avec une déclaration étonnante et pourtant touchante, l'homme se déclarant en proposant à la femme une place dans le caveau familial. C'est gros mais ça passe, tout étant dans la façon de filmer ces gens simples sans chercher à faire de l'ironie sur leur dos. Là encore, on sent que ce qui est important sous la légèreté de l'anecdote, c'est cette façon de saisir des moments qui cassent la monotonie de la vie de tous les jours, de mettre un peu de poésie, de fantaisie dans le monde. Il s'exprime dans ces deux premières histoires les tendances un peu anarchistes de Ford, une contradiction de plus au sein de cet homme complexe, un moteur de plus de son cinéma.

La dernière partie est à la fois plus ambitieuse et plus curieuse. 1921 se situe à Galway où un partisan doit être exécuté par les sinistres Black and Tans. Ford a choisi de pencher tous ses cadres. Carrément. Il est bon de se souvenir que Robert Krasker fut non seulement chef opérateur sur les derniers films d'Anthony Mann mais surtout sur The third man (Le troisième homme) mis en scène par Carol Reed en 1948 qui comprenait nombre de cadres tordus et une esthétique expressionniste. Là, ce choix systématique est discutable et l'on s'habitue plus ou moins bien avec le temps. Visuellement, on retrouve l'atmosphère du Dublin des années trente en studio, pavés mouillés, architectures anciennes, grandes voûtes de pierre, baignés d'éclairages à la Greg Toland. Le ton du début à beau être grave avec les files de manifestants silencieux et les femmes serrant leurs châles autour de leurs tête, Ford revient vite à plus de légèreté à travers les personnages comiques des gardiens irlandais qui tournent le drame en farce tandis que les péripéties de l'évasion donnent dans le rocambolesque avec une touche d'érotisme aussi bienvenue que rare chez le pudique réalisateur. On aura ainsi un plan délicieux des jambes gainées de soie de la fille déguisée en bonne soeur. Les filles d'Irlande sont belles, sexy et n'ont pas froid aux yeux. Vie et scène mêlés, l'évadé se réfugie dans un théâtre et prépare sa fuite. Le film se concentre alors sur un sergent de police joué par Dennis O'Dea qui tenait en 1935 le rôle du chanteur des rues dans The informer et de sa femme jouée par Eileen Crowe qui était dans The ploug and the stars. Une histoire d'amour entre deux personnages vieillissant dont la situation (le sergent doit surveiller un point d'embarquement possible du fugitif) stimule la flamme toujours vive sous le poids des années. En lui rappelant les parole de la chanson qui donne son titre au film, la femme fait passer sur eux le souffle de leur jeunesse. Le sergent laissera fuir l'évadé. Tout en délicatesse, nourrit de ce retour sur les oeuvres du passé, ce passage est du meilleur Ford.

Le film fut un échec. L'Amérique ne sut pas quoi faire de cet objet étrange et étranger. L'Irlande des années 50, toute à sa modernisation, n'apprécia guère la vision poétique de Ford traitée de passéiste. Pourquoi Diable montrer des trains à vapeur toujours en retard quand on a des locomotives diesel flambant neuves ? Et puis ces histoires de guerre... Les plus belles batailles, thème éminemment fordien, ce sont celles que l'on perd avec panache.

Un des rares articles en français sur Shangols (Dont il faut saluer le bel ensemble consacré depuis quelques semaines au cinéaste)

Un article par Dennis Grunes (en anglais)

Un article de Miguel Marias sur le site de la Fipresci

Sur le site du New-York Times (en anglais)

Affiche source Ciné para gourmets

Photographie : Anthologie du cinéma 82 collection personnelle / Site Tyrone-Power.com

14:55 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : john ford | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

08/01/2010

Ne change rien

12:29 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jeanne balibar, pedro costa | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

03/01/2010

La décennie fantastique

Exercice de beaucoup plus délicat, la liste des films marquants de la décennie 2000/2009. Déjà qu'il est dur de sélectionner une dizaine de titre par année. Je me suis fixé quelques règles : ne pas relire les listes de films sortis, ne pas exclure à-priori courts métrages et documentaires (et pourquoi non ?) et favoriser des cinéastes qui ont donné, qui m'ont donné durant cette décennie, plus ou autre chose qu'en d'autres moments de leur carrière. A lire les nombreuses autres listes qui fleurissents sur les blogs (compilées par Ed sur Nightswimming) et ailleurs, je me rends compte que je continue à avoir un goût prononcé pour un certain classicisme qui me fait non pas rejeter, mais moins apprécier des auteurs célébrés comme Lynch, Van Sant, Gray ou Cronenberg. Je regrette aussi que certains auteurs qui me sont chers ne m'aient pas marqué autant que je l'aurais voulu, même s'ils n'ont pas démérité (Je pense à Nanni Moretti par exemple). Il faut dire aussi que derrière ces titres, il y a pour moi un ensemble de films, une cohérence d'ensemble autour d'un réalisateur dont les films n'ont cessé de me passionner (Guédiguian, Spielberg, Rivette, Miyazaki, Tarantino, Hark, Lioret, Eastwood, Chabrol...), un goût pour certaines cinématographies (l'Italie, l'Asie), et le plaisir de découvertes dont j'attends beaucoup pour la décennie à venir (Hers, Dudok de Vit, Imbert, Taylor-Young). Enfin, il faut se résoudre à citer ces fichus titres.

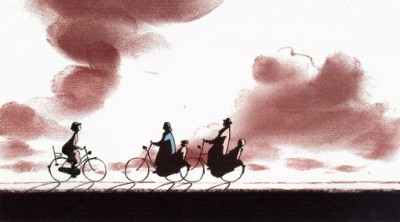

Sen to Chihiro no Kamikakushi (Le voyage de Chihiro – 2001) Hayao Miyazaki. Un chef d'oeuvre au sens le plus classique du terme pour ouvrir la décennie, un film-somme d'une grande beauté plastique pour la clore et un superbe exercice formel de vitesse et de merveilleux entre les deux. Miyazaki impose définitivement un canon alternatif en animation à la déferlante numérique. Un maître.

Minority report (2002) Steven Spielberg. Quatre films majeurs (plus un Terminal mineur) qui explorent les angoisses de l'Occident en général et des Etats-Unis en particulier tout au long de la décennie. Spielberg arrive à faire la synthèse de sa veine divertissante (Stars, budgets, imaginaire du cinéma de genre) avec ses ambitions de grand cinéaste. Minority report est le plus emblématique de ses films, réflexion sur une société verrouillée et paranoïaque, saturée d'images et d'informations que l'on arrive plus à lire. Du coup, je passe sur l'Indiana Jones de trop. Le cinéaste de la décennie.

Va savoir (2001) Jacques Rivette. Théâtre et cinéma, deux actrices lumineuses, peut être le film le plus accessible de Rivette, le plus charmant dans le sens charmeur. Symbole de la vitalité du cinéma de l'ancienne génération (Resnais, Rohmer, Chabrol), il a également donné un beau rôle à Emmanuelle Béart et une adaptation rigoureuse de Balzac. Et puis toujours Jeanne Balibar.

No pasaran, album souvenir ( 2003) Henri-François Imbert. L'histoire de l'Europe à travers l'histoire de ses camps. Concentration, transit, rétention, extermination. Un voyage vertigineux dit sur un ton tranquille à partir d'un tout petit souvenir familial. L'aboutissement du cinéaste à la première personne, comme Smolders ou Cavalier.

In the mood for love (2000) Wong Kar-wai. Belle conclusion de la décennie précedente, mais impossible de résister à la fascination excercée par cette histoire d'amour et de frustration ni à la beauté de Maggie Cheung.

La ville est tranquille (2001) Robert Guédiguian. Il reste pour moi l'un des cinéastes français qui me parle le plus, que j'admire pour sa constance et pour la faculté qu'il a eu, sur cette décennie, de synthétiser tout ce qui faisait son cinéma depuis 1980 pour faire passer à son cinéma un cap. Il a quitté son Estaque rêvée pour revenir à ses racines et s'intéresser à la Grande Histoire que ses personnages jusqu'ici subissaient (Le socialisme au pouvoir, la fin du bloc de l'Est, la Résistance). Son cinéma a pris des ailes et une ampleur assez rare chez nous.

Kill Bill (2003/2004) Quentin Tarantino. Dans un tout autre registre, le fils spirituel de Sergio Leone a donné deux oeuvres de total divertissement, déclarations passionnées à tout un cinéma de genre qu'il arrive à investir de personnages sensibles. Au sein mais en marge d'un cinéma miné par le second degré, il fait toute la différence. Le dyptique à la gloire de La Mariée est un pur objet de jouissance tandis que son petit dernier laisse espérer de nouvelles ambitions.

Father and daughter (Père et fille – 2000) Mickael Dudok de Wit. Comment avais-je écris à l'époque de la découverte de ce petit bijou de moins de dix minutes : le genre de film qui rend tous les autres insignifiants.

Ghosts of Mars (2001) John Carpenter. L'exception qui confirme la règle. La décennie a dù être terrible pour John Carpenter, ce film étant son dernier. C'est pourtant l'un de ses plus beaux, seule authentique véritable superbe série B. Et puis Nastacha Henstridge. Il paraît que Big John a retrouvé le chemin des plateaux de tournage. Respect.

Primrose Hill (2007) Mikhaël Hers. Je ne sais pas si Hers sera, comme l'a dit Luc Moullet, le grand réalisateur de demain, mais j'ai envie de le croire. Deux moyens métrages superbes, prenants, au charme insidieux mais tenace. Des films qui ne vous lâchent pas. Pourtant, ils ont tous les éléments du tout venant du cinéma français que l'on a trop vu, de celui qui a trop déçu. Mais il y a de la magie dans la façon de filmer les visages, la ville, le froid, la nuit, les frémissements de l'amour et tous ces jeunes acteurs superbes. Vivement la décennie suivante.

Et dix de plus :

Time and tide (2000) Tsui Hark

Love you more (2008) de Sam Taylor-Wood

Munich (2005) Steven Spielberg

L'équipier (2004) Philippe Lioret

Oasis (2002) Lee Chang-dong

La 25e heure (25th hour - 2002) Spike Lee

Moolaade (2004) Ousmane Sembène

La Meglio Gioventù (Nos meilleures années – 2003) Marco Tullio Giordana

La fille coupée en deux (2007) Claude Chabrol

Millions dollar Baby (2004) Clint Eastwood

Photographies : © Le Studio Ghibli / Pixel Surgeon / DVD Beaver / Editions Montparnasse / A and H / AlloCiné / © TFM Distribution / SciFi-movies / Les films du préau

00:00 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (29) | Tags : liste | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

02/01/2010

Meilleurs voeux en rouge

08:26 Publié dans Blog | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : steve kloves, michelle pfeiffer, 2010 | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

01/01/2010

La belle année 2009

C'est de saison, dès la mi-décembre, on commence à cogiter sur le bilan de l'année écoulée. Il est toujours possible de suivre le conseil de Pierre Léon et de faire un moratoire sur les listes, mais après tout, il n'est pas désagréable se revenir sur ce qu'a représenté l'année en matière de cinéma pour soi. Ce dernier mot est essentiel. Tout ceci n'a guère de valeur, à plus forte raison si l'on a dans l'idée de vouloir à tout pris être dans l'air du temps ou, pire, de vouloir le souffler. L'air du temps, je veux dire. Listes, listes, vous n'êtes révélatrices que de ceux qui vous dressent et n'avez de prix que votre sincérité et les pistes que vous offrez comme autant d'étrennes à nos mains tremblantes et nos yeux avides, toujours plus avides, d'images.

Voici donc mon petit bilan personnel avec quelques précautions d'usage. Je vais toujours assez peu en salle et j'ai sans doute raté pas mal de choses. Mais de ce que j'ai pu voir, 2009 est une très belle année qui a vu la majorité des cinéastes vivants et intéressants (y compris ceux qui ne m'intéressent pas) sortir un film. A quelques notables exceptions près, vous pouvez chercher ils ont tourné en 2009 et de ce que je ressens, il n'y a pas eu de véritable ratage. Il me semble même qu'il y a eu quelques œuvres marquantes sinon essentielles, mais cela, le temps le dira. Et quand il le fera, vous pourrez répondre avec la voix brisée d'émotion « J'y étais » et un murmure se répandra : « Voilà un brave ».

Sinon mon rapport avec les films passe toujours plus par le DVD, notamment via ma collaboration au site Kinok qui m'a permit quelques beaux rattrapages et la découverte des Oshima années 60 et Dwan années 50 ce qui n'est pas rien. Merci à Laurent pour ces ouvertures. Inisfree a passé le cap des cinq ans, on se sent plus sûr sur ses jambes. C'est le bon moment pour remercier mes lecteurs et mes commentateurs, surtout ceux qui font les deux à la fois. Assez parlé, c'est partit :

Dix films (sans ordre de préférence) :

Gake no Ue no Ponyo (Ponyo sur la falaise) Hayao Miyazaki

L'armée du crime Robert Guédiguian

Giù la testa ! (Il était une fois... la révolution - reprise 1971) Sergio Leone

Vincere Marco Bellocchio

Montparnasse Mikhaël Hers

Gran Torino Clint Eastwood

Inglorious basterds Quentin Tarantino

Bellamy Claude Chabrol

Welcome Philippe Lioret

L'initiation de Boris Carré et François-Xavier Drouet

Pedro Almodovar, Elia Suleiman, Luc Moullet, Emmanuel Mouret et Woody Allen

Deux amis :

Jérémie Lenoir pour Foniké (en guise de manifeste)

Xavier Ladjointe pour Ma vie avec ATTAC 06

Trois actrices :

Diane Kruger, Lola Naymark et Giovanna Mezzogiorno

Quatre courts :

Légende de Jean l’inversé Philippe la Mensch

Naglinn (Le clou) Benedikt Erlingsson

A matter of Loaf and Death (Un sacré pétrin) Nick Park

Man stirbt Patrick Doberenz et Philipp Enders

Belles découvertes :

Father and daughter (Père et fille - 2000) Michael Dudok de Wit

The rising of the moon (Quand se lève la lune – 1957) John Ford

Hotaru no Haka (Le tombeau des lucioles – 1988) Isao Takahata

Terror in a Texax town (Terreur au Texas – 1958) et The big Combo (Association criminelle -1955) Joseph H. Lewis

The notorious landlady (L'inquiétante dame en noir - 1962) Richard Quine

The lady Hermit (Les griffes de jade – 1971) Ho Meng Hua

Gli fumavano i colt... lo chiamano Camposanto (1971) Giuliano Carnimeo

Theater of blood (Théâtre de sang – 1973) Douglas Hickox

Signore e signori (Ces messieurs-dames - 1966) Pietro Germi

Feest ! (La fête ! - 1963) Paul Verhoeven

Photograhies : © Le Studio Ghibli / AgoraVox / Unifrance / © Moune Jamet / Jean-Baptiste Mondino / Festimage.be / capture DVD MGM

10:34 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (10) | Tags : bilan | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

31/12/2009

Moisson rouge (Slightly scarlet)

Bouquet final du coffret, Slightly scarlet est un manifeste esthétique en forme de film noir aux couleurs vibrantes. Une série noire installée au sein des décors d'un mélodrame de Douglas Sirk. Étrange destinée que celle de ce film, un projet que Dwan a pris avec des pincettes, dubitatif qu'il était sur le matériau de départ, un roman de James Cain, l'auteur d'Assurance sur la mort (adapté par Billy Wilder) et du fameux Le facteur sonne toujours deux fois (adapté par Luchino Visconti, Tay Garnett et Bob Rafelson). Le roman est mauvais nous dit-on, aussi Dwan et son scénariste Robert Blees se sont employés laisser l'intrigue de côté pour développer les personnages, leurs actions et pulsions, et faire du cinéma. D'où une œuvre atypique, maniant l'abstraction (La ville imaginaire de Big City, les décors inattendus, les éclairages expressionnistes), mêlant le classique à l'audacieux, le romantisme au maximum d'érotisme permis à l'époque, pour un film construit sur des oppositions fortes, sur le rythme syncopé d'un morceau de jazz. Mal exploité par un studio en pleine déconfiture, le film est un échec, mais cela lui vaudra paradoxalement son statut de diamant noir, de perle rare, de film culte selon l'expression consacrée et ici assez justifiée.

Plus que cela, Slightly scarlet est la synthèse du style né de l'association Bogeaus / Dwan et des hommes et femmes réunis autour d'eux. Slightly, c'est le soupçon de, la touche de, cela se murmure, cela exprime la légèreté, la classe et l'élégance, le suggéré, le cool. Scarlet, c'est tranchant, sec comme une gifle ou un baiser rageur. C'est l'écarlate de la passion, le rouge du sang qui bat aux tempes ou qui coule des blessures, l'éclat des chevelures rousses luxuriantes.

Dwan retrouve ici deux de ses acteurs fétiches, John Payne et Rhonda Fleming, pour une histoire délibérément complexe d'étreintes, de frôlements, de manipulation, de coups et de chaleur. Au-delà de l'apport de Cain, le film brasse quelques grandes figures du film noir. Les deux soeurs June et Dorothy, jouées par Fleming et Arlene Dahl, avec leur rivalité amoureuse, leurs névroses sexuelles (Dorothy, qui sort de prison, est kleptomane, nymphomane et un brin masochiste), rappellent les soeurs Sternwood de The big Sleep (Le grand sommeil – 1946) de Howard Hawks. L'ambiance de corruption municipale et les rivalités entre notables et gangsters ramènent à La clef de verre écrit en 1931 par Dashiell Hammett et les manipulations du héros Ben Grace (tout un programme) à La moisson rouge (1929) du même Hammett, deux romans qui inspirèrent Kurosawa, Leone ou les frères Cohen pour Miller's crossing (1990). A cette prestigieuse série, on ajoutera le Kiss me deadly (En quatrième vitesse) de Robert Aldrich sortit un peu avant qui partage avec le film de Dwan le goût du rythme saccadé et l'efficacité dans la représentation de la violence et du sexe, et puis bien sûr, le seul film proche en termes esthétiques, le superbe Party Girl (Traquenard) de Nicholas Ray sortit en 1958 qui utilise remarquablement la couleur au sein du genre.

Mais ceci nous éloigne de Slightly scarlet qui est avant tout œuvre de style, de style et encore de style. La voiture bleue de Ben Grace, le coupé crème de June, l'intérieur lumineux au jardin luxuriant des deux soeurs, La demeure aux éclairages gothiques de Solly Casper, le roi de la pègre, la villa sur la falaise avec ce plan toujours répété de la voiture qui glisse dans le virage, les grandes ombres déployées par John Alton (il est ici à son sommet) dans les grands espaces des décors de Van Nest Polglase, les shorts courts de June et Dorothy, leurs décolletés, le grand aquarium, le foulard bleu de Dorothy qui met en valeur ses cheveux et ses yeux capiteux, et toujours les touches de rouge à travers les bouquets de fleurs, il n'y a pas d'images anodines dans le film. Une nouvelle fois, Dwan met en scène un trio, un homme et deux femmes ici, et toujours cet enjeu sous-jacent mais capital, quelle est la part de vérité dans les sentiments exprimés par l'homme ? Par quels chemins se débarrassera-t'il de ses instincts contradictoires (argent, pouvoir) pour finir entre les bras féminins ? John Payne reste merveilleusement ambigu et son Ben Grace ne trouve sa rédemption morale que par une épreuve physique, douloureuse, semblable à celle du personnage de Cornel Wilde dans Passion. Il faut avouer qu'il a fort à faire, ses pulsions d'ascension sociale se trouvant en butte aux désirs des deux soeurs, l'un des couples les plus sensuels vu sur un écran hollywoodien. À 70 ans, Dwan a l'érotisme flamboyant et filmer une belle jambe ou une lèvre frémissante lui inspire les images les plus émouvantes. Pour avoir ainsi embelli le cinéma et le monde qu'il en soit ici remercié.

Chronique pour Kinok

Photographie : Henning Sebastian Jahre

12:47 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (6) | Tags : allan dwan | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

30/12/2009

Rhonda au bain (Tennessee's partner)

Tennessee arrive devant la porte de la duchesse et stoppe en l'entendant chanter. Elle prend son bain dans une de ces belles baignoires sabot de l'Ouest, environnée d'étoffes, levant haut une jambe parfaite. Tennessee ne cherche pas à entrer, il reste là sur le seuil avec un sourire étrange, un peu félin. Dedans, la pièce est plongée dans une douce lumière dorée qui fait miroiter l'abondante chevelure rousse répandue sur les épaules. Tout autour, les rideaux verts sombre, les tentures, les serviettes, composent un écrin soyeux d'où ressortent l'ovale du visage pris de trois quart dos, la courbe de l'épaule et la finesse des mains. Si Tennessee n'entre pas, c'est qu'il a du tact mais aussi qu'il savoure par avance le spectacle qu'il connaît bien. Lui et la duchesse sont amants. Ils sont aussi en affaire, elle qui dirige la maison de rendez vous la plus huppée de la ville (où l'on reconnaîtra si l'on est attentif la débutante Angie Dickinson), lui qui est joueur professionnel et assure discrètement la sécurité. C'est le premier couple admirable de Tennessee's partner. Deux figures types du western, deux clichés transformés en êtres sensibles, uniques. Pour mesurer l'art et la sensibilité de Dwan, il suffit de comparer ce couple à ce que fera John Sturges deux ans plus tard dans Gunfight at OK Corral avec le couple Burt Lancaster / Rhonda Fleming, pestant de se voir imposer l'actrice par le producteur Hal Wallis, arguant que son personnage ralentissait l'action. Sturges est un âne, visiblement incapable de détourner une contrainte à son profit. Dwan en utilisant les ressources de Fleming, en privilégiant de tels temps calmes, fait de son couple l'un des plus beaux de l'histoire du western. Et sans sacrifier l'action.

Le second couple est tout aussi original. C'est celui formé de Tennessee et de son partenaire, Cowpoke, le cow-boy un peu rustre joué par Ronald Reagan dans l'un de ses meilleurs rôles. Deux hommes et une femme, combinaison chère à Dwan comme à Howard Hawks, compliqué ici de la femme que Cowpoke doit épouser (le mariage du titre français), jouée par la belle Coleen Gray, diaphane fiancée de John Wayne dans Red river (1946) de Hawks, vue aussi chez Tourneur, Fregonese et Kubrick. Joli personnage double qui cherche à manipuler le naïf Cowpoke. Contrairement à Hawks, Dwan s'amuse à jouer sur l'ambiguïté de la relation masculine, ce qui nous vaut quelques scènes étonnantes, surtout dans le contexte de l'époque, et quelques échanges à double sens : « Je ne sais pas où coucher / Tu restes avec moi » ou l'excellent « Tu devrais te marier / Mais il faut épouser une femme ! ». Donc Cowpoke sauve la vie de Tennessee et c'est désormais à la vie à la mort entre les deux hommes. La chambre qu'ils partagent à un moment est baignée de la lumière sensuelle de John Alton, Cowpoke, torse nu et avantageux, est langoureusement lové dans ses draps tandis qu'il écoute son ami. On se croirait chez les deux sœurs de Slightly scarlet. La force du cinéma de Dwan réside dans de telles scènes et dans ce qu'elles irradient sur l'intrigue du film de série, solide histoire de western avec mine d'or, meurtre, manipulations et cavalcades. Mais son enjeu profond est le conflit entre amitié virile et amour hétérosexuel, entre une vie sans attaches, adolescente, et une vie de responsabilités, d'engagement. Un conflit qui ne se résout que par le déchirement. A la fin, il y a un plan admirable où l'on voir Tennessee rejoindre la Duchesse, le pas lourd, les épaules voûtées. Il monte lentement la pente et le temps est comme suspendu. Un moment unique juste avant le classique happy end. Sur le côté, un massif de fleurs rouges, comme la signature de Dwan et Alton.

Chronique pour Kinok

Photographie source : Film noir photos (vous pouvez la découvrir avec une plus grande résolution)

A suivre...

10:08 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : allan dwan | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

29/12/2009

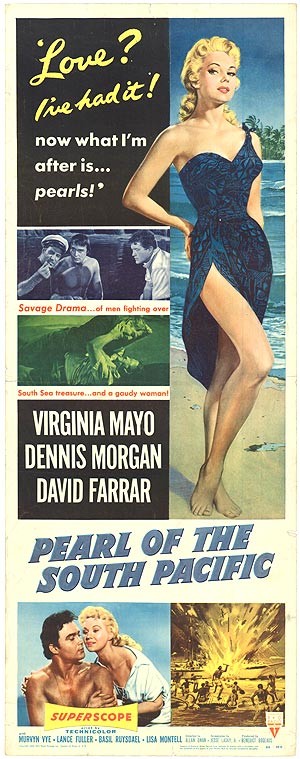

Sweet Virginia (Pearl of the south Pacific)

Le cinéma hollywoodien a manifesté un goût certain pour l'aventure exotique située dans les îles paradisiaques du Pacifique sud. Plages bordées de cocotiers, sympathiques tribus locales vêtues d'élégants paréos colorés, mise à l'eau des canots effilés sous les yeux des villageois, lagons paisibles recelant perles rares protégées par de gigantesques pieuvres, élégantes maisons de bambou et de palme, sensualité moite, rites païens, aventuriers avides de richesses ou de rédemption. Toute une imagerie qui exprime au son de mélodies hawaïennes l'idée du paradis perdu traversant les oeuvres de Ford, Murnau, Ludwig, Thorpe, Robson, Malik et ici Allan Dwan.

Bien que son réalisateur confesse n'avoir pas aimé le film (« une catastrophe complète »), Pearl of the south Pacific est une agréable découverte. Ses naïvetés et son côté kitsch sont transcendés par un scénario habile écrit par Jesse L. Lasky Jr, la beauté de la mise en scène et surtout l'érotisme véhiculé par l'éclatante Virginia Mayo. On retrouve dans ce film un schéma qui nourrit cette série de films, une relation homme-femme dans laquelle se mêlent manipulation et amour vrai. L'évolution de l'aventurier Dan Merrill de son avidité pour les perles noires vers son désir de la belle Rita Delaine se complique du propre parcours de Rita dont la conscience s'éveille au contact de la civilisation harmonieuse préservée par Tuan Michael et l'amour que lui porte son fils, Georges (comme vous ou moi). Une combinaison qui rappelle celle de Cattle Queen of Montana, d'autant que Lance Fuller joue à nouveau l'amoureux exotique et transi tandis que le triangle se complique de la jalousie de la belle Momu promise à Georges, du fait que Rita et Dan sont d'anciens amants et que Rita a séduit de son côté le rustique Bully Hague pour monter l'expédition. Ici, rien des implications érotiques du quintet n'est éludé. Seul point faible du film, l'interprétation masculine manque de relief. David Farrar joue un Bully d'une pièce et Dennis Morgan est un héros solide mais un peu pâle. Son Dan Merrill rappelle le personnage joué par John Wayne dans Wake of the red witch (Le réveil de la sorcière rouge – 1948) d'Edward Ludwig, film qui possède également un lagon à perles gardé par une pieuvre géante. Mais Farrar est loin d'avoir le charisme du Duke.

C'est le genre de détail qui ne trouble pas Dwan qui reporte toute son attention sur Virginia Mayo. Virginia... du premier plan qui montre ses longues jambes descendant l'escalier du bateau à ses poses alanguies, jouant de l'accordéon sur le pont comme Rita Hayworth chez Welles, de ses poses provoquantes, épaules et seins en avant, à son troublant déshabillage nocturne, tout le film est une ode sensuelle à sa beauté. Et qui ne manque pas d'humour quand la belle se fait passer pour une missionnaire avec sa longue robe rose et blanche. Dwan l'enveloppe de mouvements caressants, la peint aux couleurs chaudes de John Alton dont le travail est particulièrement inspiré. La visite nocturne de Momu puis de Bully est une splendeur visuelle faite de noirs et de bruns profonds où percent des éclats de lumière qui révèlent la ligne d'une jambe ou le modelé d'une épaule.

Chronique pour Kinok

Affiche source : Movie posters

A suivre...

10:00 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : allan dwan | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

28/12/2009

Un soupçon de rouge (Escape to Burma)

Robert Ryan cavale dans la jungle Birmane. Accusé du meurtre du fils du Sawbwa, le potentat local, il a des soldats à ses trousses. Barbara Stanwyck élève seule des éléphants dans la jungle. Cattle queen of Burma, elle règne sur une propriété vaste et splendide, est bonne pour les pachydermes et bienveillante pour les indigènes. Ryan débarque dans la demeure de Stanwyck. Comme il n'y a personne, il fait comme boucle d'or dans le conte et se sert un solide whisky avec l'élégante désinvolture d'un John Payne dans Slightly Scarlet. Moment magnifique, temps mort, suspendu, le monde lui appartient. Au retour de Stanwyck, tout se passe bien, il est retenu à dîner et on lui prépare une chambre. C'est Hollywood. Art de vivre, art de recevoir, art de filmer. Ryan, grand, superbe, l'allure d'Indiana Jones pour nos plus jeunes lecteurs, réveille la femme de chair et de sang à peine assoupie chez Stanwyck. Du bruit dans l'obscurité de la nuit tropicale, elle se lève vivement et traverse l'immense chambre en faisant voler à la lumière de la lune sa chemise de nuit. C'est la lumière de John Alton. Plus tard, ce sera une étreinte dans la jungle moite et sensuelle. Envolée musicale de Louis Forbes.

Sur ce débarque un policier anglais, joué par David Farrar. Il porte le nom d'un manteau (Cardigan). Il est censé régler cette histoire avec tout le tact britannique. Stanwyck manque de le faire écraser par un de ses éléphants. Pas touche à mon homme. Mais le poison du doute s'est insinué dans la passion. Ryan mentirait-il ? Ne se sert-il pas d'elle et de ses sentiments ? Comme Reagan dans le film précédent, Ryan joue l'ambiguïté, sa virilité s'embarrassant peu d'explications. Il est d'un bloc et il faut tout entier le prendre ou le laisser. Fuite dans la jungle, étrange ménage à trois, retournements de situation, menottes, singes et une nuit dans un temple façon Fritz Lang. Escape to Burma a été tourné dans les décors loués de la superproduction The conqueror (Le conquérant), navet à grand spectacle de Dick Powell qui fit jouer à John Wayne Gengis Khan avec des moustaches tombantes. Voyez le tableau.

Dwan a une autre classe et conserve, en Technicolor, le charme des jungles de studio des années 30 qui dégageaient une vraie poésie. Fatiguée, Stanwyck s'allonge avec abandon sur les dalles du temple antique. Plaisir intense de l'aventure avec le piment de deux mâles à ses côtés. La magie de Dwan et du film est de ces moments là, quand les péripéties comptent pour du beurre et que les enjeux se situent entre elles, dans les frémissements de l'héroïne, les mouvements félins de Ryan, l'attention porté à un plan comme celui de l'enfant messager. Charme d'une interprétation sans faille, d'un rythme soutenu, de mouvements enveloppants. Atmosphère des nuits bleutées de studio. Poésie ludique quand Dwan et Alton parsèment leurs images de touches de rouge, un foulard, une poignée de rubis, de multiples fleurs de la jungle, un coussin. Rouge du sang qui roule dans les veines et de la passion qui serre les coeurs.

Chronique pour Kinok

Photographie source : capture DVD Carlotta

A suivre...

09:53 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : allan dwan | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

27/12/2009

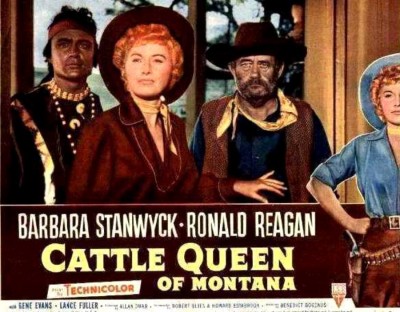

Femme à poigne (Cattle queen of Montana)

Un western de série classique selon son scénariste Robert Blees, Cattle queen of Montana ne dévie pas de son programme et c'est dommage. Je le tiens pour le film le moins intéressant de la collection avec son intrigue tarabiscotée à base de complot, trafic d'armes, vol de terre et de bétail par un gros rancher avide, bons et mauvais indiens, poursuites et traquenards. Cattle queen of Montana a des airs de western de série des années 30 et 40, Technicolor en plus. S'il reste plaisant à suivre il n'en est pas moins désuet. Les éléments plus plus intéressants sont peu ou mal exploités comme l'amour filial de Sierra Nevada Jones (Barbara Stanwyck) qui donne une si belle scène apaisée et nocturne ou la relation entre Jones et Colorados, le bel indien pacifiste, qui évacue trop systématiquement l'aspect sentimental et sexuel. La question du racisme est finalement peu utilisée alors que les pistes esquissées (l'arrivée en ville de Jones et Colorados) semblaient prometteuses. La représentation des indiens n'évite pas les ridicules de l'époque (ils parlent un mauvais anglais, même entre eux). Si Barbara Stanwyck fait montre de conviction en Sierra Nevada Jones, son personnage n'a pas l'envergure de ses compositions similaires chez Anthony Mann, Rudolph Maté ou Samuel Fuller dans le genre femme forte maniant le six-coups et le fouet. Et puis sa relation avec le personnage joué par Ronald Reagan manque trop de nuances pour qu'elle fasse ressortir une fragilité que l'on trouvera dans Escape to Burma.

Reagan, parlons-en. Raide, trop limité dans ses expressions, il manque de présence et échoue à donner du relief à un personnage qui aurait pu être passionnant d'ambiguïté. Reagan n'a ni l'élégance décontractée de John Payne, ni l'autorité de John Wayne. Du coup, j'ai l'impression que Dwan en a profité pour équilibrer le personnage de Colorados, mais la composition de Lance Fuller tout en noblesse façon Jeff Chandler manque aussi de nuance. Côté méchants, le problème est le même, ni Gene Evans côté blanc, ni Anthony Caruso côté indien ne sortent des clichés. On trouvera son plaisir dans les apparitions de Jack Elam en second couteau.

Restent quand même de jolies choses, la préparation de la première attaque nocturne au son d'une mélodie à l'harmonica, les beaux décors naturels du Montana dont Dwan capte le grandiose tranquille, écrin de verdure et de montagnes indifférent à l'agitation des hommes, de belles compositions de John Alton, essentiellement dans le camp indien avec le conseil de la tribu et des plans larges en extérieur où il joue de nouveau avec des rouges éclatants. Le film est suffisamment rythmé, enchaînant les rebondissements feuilletonesques pour offrir un bon moment, un de ceux que l'on passait, enfant, allongé devant le poste de télévision sur la moquette.

Chronique pour Kinok

Photographie source : Notre cinéma

A suivre...

10:47 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : allan dwan | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

26/12/2009

La vengeance est à moi (Passion)

Peut être le film le plus étonnant de la série, Passion ne relève d'aucun genre précis, se situant dans la Californie du début du 19e siècle sous domination espagnole. Celle de Zorro. Sorte de western décalé où l'on s'appelle par son nom complet comme au théâtre, Gaspar Melo ou Juan Obreon. Passion est une histoire de vengeance bien carrée qui surprend toujours dans ses développements. Ainsi l'intrigue sentimentale est maintenue au second plan et n'interfère jamais avec le mouvement général du film tout en l'enrichissant constamment. Dwan allie les ressorts du mélodrame (le bébé que l'on croit mort mais qui a été sauvé) et un finale impressionnant au cœur de montagnes enneigées en proies à la tempête (sans doute la tornade du titre français) toutes choses semblants sorties du cinéma muet, avec des éclairs de violence, une sauvagerie des sentiments et un traitement visuel de plusieurs personnages secondaires qui ne dépayseraient pas l'amateur de western italien. Les visages de Lon Chaney junior, Rodolfo Acosta et Frank DeCova !

La performance de Cornel Wilde, tout aussi possédé par son obsession que dans The big combo (Association criminelle - 1955) de Joseph H. Lewis, permet à Dwan de construire le film sur le parcours tragique de Juan Obregon que le chagrin de la destruction de sa famille a transformé en implacable machine à tuer. Au couteau. Son parcours mental se traduit par l'évolution du décor qui passe de la ferme bucolique, la plaine élégiaque et paisible, image du bonheur au début du film, au sommets escarpés, la montagne âpre et couverte de neige, secouée de vent glacé, où les hommes se poursuivent à pied, ayant abandonné leurs chevaux, bravant les parois trop raides acharnés dans leur désir de meurtre. Le mouvement puissant du film qui progresse en son centre par de larges ellipses compense les éventuelles interrogations géographiques et les curiosités d'un scénario où un personnage fuit en haute montagne sans prendre le temps se s'habiller en conséquence. Détail qui n'émeut pas Allan Dwan.

Passion empoigne et transporte. Une nouvelle fois, les schémas de la série B sont sublimés par l'invention constante de Dwan, son sens des temps de pause, sa sensibilité aux moments tendres comme la dernière nuit entre Juan et sa femme, la délicatesse des scènes avec John Qualen ou l'intelligence du personnage du policier, attachant car difficile à situer, jouer par Raymond Burr. Il y a surtout cette idée superbe qui fait jouer par Yvonne DeCarlo le double rôle de la femme aimée et de sa soeur, garçon manqué mais fille si réussie, à l'oeil de feu et à la culotte moulante. Elle passe avec aisance par toute une gamme d'expression qui font de Rosa/Tonya l'un des personnages féminins les plus fascinants de la riche galerie de portraits du réalisateur. L'éveil de sa sensualité est aussi l'espoir pour l'âme tourmentée du héros blessé.

Chronique pour Kinok

Photographie : capture DVD Carlotta

A suivre...

10:40 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : allan dwan | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |