26/04/2010

10 films d'animation - partie 1, les courts

Via Ed de Nightswimming et Frédérique, voici donc une proposition de dresser une liste des dix films d'animations préférés. Mission acceptée. Mais ce n'est pas simple. Je ne fais pas partie de ceux qui envisagent l'animation comme un genre, mais comme une technique qui se décline d'ailleurs de manières très diverses, du dessin animé proprement dit à l'animation en volume, des poupées au sable en passant par les papiers découpés, le grattage sur la pellicule et le numérique. Donc reste au final les films et leurs auteurs. Et trois problèmes à surmonter : limiter le nombre de films d'Hayao Miyazaki, ne pas faire d'anti-Disney primaire et concilier longs et courts métrages. Après deux jours d'intense cogitation, je me suis raisonné sur les deux premiers points et j'ai décidé de faire deux listes, une de courts et une de longs. Je sais, je triche, mais c'est plus amusant. Pour les courts, je vous mets les liens pour aller les voir.

Bad luck Blackie (1949) de Tex Avery

Difficulté annexe, sélectionner un seul cartoon dans l'oeuvre immense du grand Tex. Bon, comme beaucoup, je l'ai découvert à travers les programmations de Patrick Brion, à Noël souvent. Comme beaucoup j'en pleure de rire et, pour cette fois, je choisis cette adorable histoire du chat noir qui provoque les chutes d'objets les plus improbables sur un chien aussi stupide que méchant. Progression, rythme, gags, musicalité, c'est parfait. (lien)

Father and daughter (Père et fille – 2000) de Michael Dudok de Wit

J'ai déjà beaucoup parlé de ce film qui a été un grand choc. Illustration d'un sentiment universel à l'aide d'un dessin très stylisé et d'une animation sobre mais puissante. Et puis la musique. Un niveau d'émotion rare au cinéma, d'autant plus étonnant qu'il ne passe jamais par les expressions des visages. Un autre film parfait. (lien)

Syrinx (1965) de Ryan Larkin

La musique de Debussy et du sable animé en noir et blanc pour une évocation légendaire. Une poésie et une délicatesse infinie pour ce chef d'oeuvre canadien d'un auteur rare. (lien)

A close shave (Rasé de près - 1995) de Nick Park

Wallace et Gromit. Qu'ajouter d'autre ? Le plus délirant des quatre courts, même si j'ai un faible pour le pingouin de Wrong trousers (1993). (lien extrait)

Fast film (2003) de Virgil Widrich

Incroyable tour de force en papiers découpés et pliés selon les techniques de l'origami. Un film qui est aussi un hommage fou au grand cinéma. Caractéristique de l'inventivité de l'animation moderne alliant tradition, technologie et expérimentation (lien)

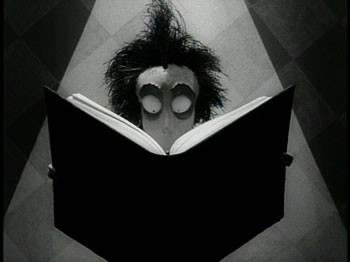

Vincent (1982) de Tim Burton

Difficile de passer à côté de ce titre. (lien)

Vincent Malloy is seven years old

He’s always polite and does what he’s told

For a boy his age, he’s considerate and nice

But he wants to be just like Vincent Price

For the Birds (Drôles d'oiseaux sur une ligne à haute tension – 2000) de Ralph Eggleston

L'humour des studios Pixar à son meilleur concentré en moins de trois minutes. (lien)

Der Fuehrer's Face (1943) de Jack Kinney

Donald est un génie (et Daffy aussi). Il est sortit bien des choses passionnantes des studios Disney dont ce court métrage où Donald se cauchemarde en Allemagne nazie. C'est un pur film de propagande, un peu le pendant du Blitz wolf (1941) de Tex Avery, bourré d'inventions visuelles (travail sur les déformations, utilisation plastique de la musique comme dans Fantasia en 1940) et de gags hilarants comme le petit déjeuner ou le coucou hitlerien. (lien)

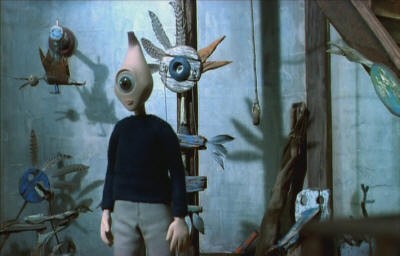

Le cyclope de la mer (1998) de Philippe Jullien

Un gardien de phare recueille un petit poisson sur une composition originale de Yann Tiersen. Une animation en volume de la nouvelle génération française, à la suite des essais de Jean-Manuel Costa dans les années 80 (La tendresse au maudit, Orphée). (lien, partie 1)

Et en plus je ne sais plus compter ! Pour le dixième, je vous proposerais donc, ex-aequo, Les oiseaux sont des cons, petit poéme illustré de Chaval datant de 1965, au texte inoubliable et aux dessins très noirs (lien), et puis, parce que quand même l'animation à l'Est ce n'est pas rien, le classique Tango (1980) du maître polonais Zbignew Rybczyński. 36 personnages, sept mois de travail, guettez la superbe blonde qui entre sur la gauche. (lien)

Photographies : Hollywood Animation Archive, DR, Tim Burton Collective, Wikipedia

23:10 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (7) | Tags : animation, court métrage, tex avery, michael dudok de wit, ryan larkin, nick park, virgil widrich, tim burton, ralph eggleston, jack kinney, philippe jullien, chaval, zbignew rybczyński | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

22/04/2010

Les joies du bain : ludique

Un grand classique : Victoria Abril et son homme grenouille dévoué dans ¡Átame! (Attache moi ! - 1990), qui reste pour moi le meilleur film de Pedro Almodovar.

Photographie : DR

09:32 Publié dans Les joies du bain | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : pedro almodovar | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

21/04/2010

Spider baby

La profonde crise du cinéma hollywoodien dans les années 60 a favorisé, entre autres choses, l'émergence d'un certain cinéma américain indépendant. Non qu'il n'ait pas existé auparavant, mais la période le voit se développer et rencontrer le succès. Son essor correspond à la fermeture des départements « B » des grands studios et surfe sur les derniers coups portés au code de censure dit code Hays qui cède face à la libéralisation des moeurs et aux audaces venues d'Europe. En retour, ce cinéma va influencer Hollywood à un point que l'on ne mesurait peut être pas à l'époque. Par cinéma indépendant, il ne faut pas entendre le cinéma à visée intellectuelle régulièrement promu aujourd'hui par le festival de Sundance. Non, il s'agit de films produits en marge du système, le plus souvent loin de ses centres décisionnels (Georges Romero fait ses premiers films à Pittsburg).

Ce sont des films à petits budgets, des films d'exploitation souvent, destinés aux drive-in et aux salles de quartier, aux salles artistiques parfois, des météores sur pellicule au ton particulier, brisant les règles en vigueur pendant quatre décennies. Des films qui auraient pu rester noyés dans la masse d'un cinéma de consommation courante ou d'un ghetto auteurisant, mais qui, par une conjonction favorable et l'acharnement de quelques hommes, se sont révélés comme autant de pépites. Là, oui, nous pouvons parler d'authentiques films cultes. Ces films ont eu de fervents admirateurs, rares au début, et parmi eux de futurs réalisateurs. Il seront séduits par l'audace des images, la force des propos et la liberté des réalisations, et c'est là que l'on pourra mesurer à quel point ces films ont influencé les quarante années qui ont suivi à coup d'invention et d'énergie. Aujourd'hui encore, au risque du cul-de-sac.

Quoique très différents, je mettrais dans ce cinéma indépendant les délires gore d'Hershell Gordon Lewis, les films inclassables et sensibles de John Cassavetes, les cartoons mammaires de Russ Meyer, le gothique façon Roger Corman, les westerns de Monte Hellman, et puis quelques oeuvres uniques, magnifiques diamants noirs : Carnival of the souls (1962) de Herk Harvey, Night of the living dead (La nuit des morts vivants – 1968) de Georges Romero, le hippie Easy rider (1969) de Dennis Hopper et jusqu'au Texas Chainsaw massacre (Massacre à la tronçonneuse – 1974) de Tobe Hooper.

Et puis, il y a le Spider baby de Jack Hill.

A suivre sur Kinok

Sur Série Bis

Sur Sueurs froides

Sur Les déjantés du ciné (avec traduction de la comptine)

Sur Flickerama

11:31 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jack hill | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

18/04/2010

Comptine

Screams and moans and bats and bones

Teenage monsters in haunted homes

The ghosts on the stair

The vampires bite

Better beware, there's a full moon tonight

Cannibal spiders creep and crawl

Boys and ghouls having a ball

Frankenstein, Dracula and even the Mummy

Are sure to end up in someone's tummy

Take a fresh rodent, some toadstools and weeds

And an old owl and the young one she breeds

Mix in seven legs of an eight-legged beast

Then you are all set for a cannibal feast

Sit around the fire with the cup of brew

A fiend and a werewolf on each side of you

This cannibal orgy is strange to behold

And the maddest story ever told

Photographie : DR

23:06 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jack hill | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

17/04/2010

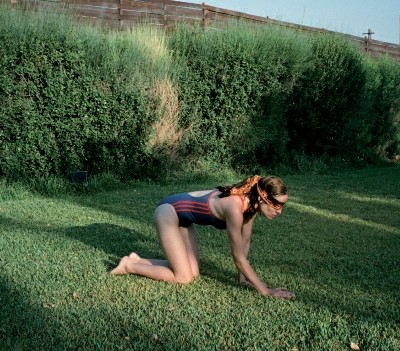

Canine

Ela na sou po (J'ai quelque chose à te dire – 2000) est un court métrage de Katerina Filiotou. Un conte sensuel et drôle qui voit un petit bout de femme bien installée dans son univers familial vivre un moment de pulsion solaire avec un jeune homme beau comme un demi-dieu, Grec bien sûr. De retour chez elle, sa joie est telle qu'elle ne peut se retenir de la faire partager à mari et enfants dans un irrépressible fou-rire. Sensible, fluide, lumineux, le film de Katherina Filiotou est un petit bijou qui rend heureux avec un petit arrière-goût mélancolique pas désagréable du tout.

Pourquoi vous parler de ce film modeste et éclatant à propos de Kynodontas (Canine – 2009) de Yorgos Lanthimos ? Parce qu'il ne faudrait pas croire que les jeunes cinéastes grecs font tous des films aussi pénibles que celui-ci malgré la flopée de prix et d'éloges qu'il a récolté. Kynodontas se vautre avec complaisance dans la prétention de la forme, la provocation des images et le blême du fond. Papa, vieux cadre pas trop dynamique dont on se demande bien en quoi consiste son boulot, a reclus son fils et ses deux filles avec l'accord tacite de maman qui était funambule ou danseuse dans une autre vie. Ils vivent en vase clos dans une charmante villa avec parc et piscine, les enfants acceptant les histoires à dormir debout que raconte papa sur l'extérieur. Bien évidemment, il va y en avoir un des trois qui va avoir envie d'aller vérifier par lui-même. Pourquoi pas ? Acharné à faire décalé, à cultiver l'originalité, à bien marteler sa critique de la société-tu-m'auras-pas et de l'éducation-piège-à-c..., Lanthimos ne propose finalement qu'une variation sur The village (Le village – 2003) pensum déjà peu léger de M. Night Shyamalan, revu dans l'esprit de Michael Haneke. Quel programme enthousiasmant chers lecteurs !

A suivre sur Kinok

L'avis d'Ed(isdead)

Sur Lanterna magica

Sur Critikat par Marion Pasquier (« La fin du film est un cadeau que l’on aimerait voir plus souvent à l’écran... »). Comme quoi je peux être ouvert.

Un entretien avec le réalisateur sur Excessif

Photographie : source MK2

20:47 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : yorgos lanthimos, katerina filiotou | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

16/04/2010

Les joies du bain : jambe en l'air

Julie Ege espiègle dans le film de Jack Cardiff The Mutations (1974). Actrice norvégienne à la brève carrière, nous l'avons vue dans de jolies productions Hammer Films et en fugitive Bond girl aux côtés de Georges Lazenby.

Photographie : source Women out of time

12:44 Publié dans Les joies du bain | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : julie ege, jack cardiff | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

15/04/2010

Basculements

- Qu'est-ce que tu dirais si je t'envoyais mon verre à la figure ?

- Vas-y.

C'est le privilège du cinéma d'être capable de saisir, dans son entier déroulement, de tels moments ou tout bascule. Cette attirance entre deux êtres qui se fait irrésistible. Cette passion qui fait tomber tous les blocages et les peurs diffuses. La réalisation d'un acte libre, ce cet acte libre qu'Albert appelle de ses voeux, "Un acte libre qui rompt le cours du temps" comme l'explique Anna. Un acte qui nous change en profondeur, avec un avant et un après. Une véritable inflexion de nos vies. C'est si rare, il y a de quoi avoir peur, vraiment.

Les mises en scène de Bruno Podalydès et de Sam Taylor-Wood s'organisent autour de ce moment, explorant le temps et l'espace autour de ce mouvement des êtres, du passage de deux à un.

Ce qui est drôle dans Dieu seul me voit (1996), c'est que les deux personnages, Anna et Albert, on théorisé cet acte, qu'ils discutent longuement ce moment de basculement, mais qu'Albert ne se résout pas à en être le moteur. Podalydès explore ses mille et une micro-reculades, ses esquives, décrit ces liens invisibles qui immobilisent son corps et son âme. Et ce geste violent, inédit, ludique et si chargé de sexualité, du jet du verre d'eau au visage, malgré le courage d'avoir cédé à l'impulsion, ne suffit pas. Albert pense trop.

Ce qui est beau dans Love you more (2008), c'est le contraire. Georgia et Peter ne théorisent rien. Jeunes encore, ils ont la candeur de l'innocence malgré leurs touchantes attitudes d'affranchis. Ils ne pensent pas et s'abandonnent à leur instinct. La communion intellectuelle autour du morceau des Buzzcocks les réunit mais ne suffit pas à briser les inhibitions. Par contre le geste de la bière crachée au visage repose sur la même idée que chez Podalydès avec le même sous-entendu sensuel. Il est ici suffisant, les digues de la peur cèdent et la passion déferle.

Ce qui est charmant et paradoxal chez Podalydès, c'est que ce sera finalement Anna qui aura ce geste libre, doux, apaisant, sur la cuisse d'Albert, alors que le suspense est construit minutieusement sur l'attente de l'action de l'homme.

Ce qui est touchant chez Taylor-Wood, c'est la lumière solaire qui baigne la scène, cette scène si ordinaire et si unique, lumière divine qui transcende le trivial.

Ce qui est émouvant dans ces deux scènes, c'est d'avoir réussi à montrer cette première fois, cette douceur, cette violence, cet abandon à l'autre. La joie de la passion.

09:20 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : bruno podalydes, sam taylor-wood | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

14/04/2010

Les dix ans d'Un festival c'est trop court

13:18 Publié dans Festival | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : court métrage, héliotrope | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

13/04/2010

Clin d'oeil de bienvenue

12:09 Publié dans Blog | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : georges delerue, jean luc godard | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

09/04/2010

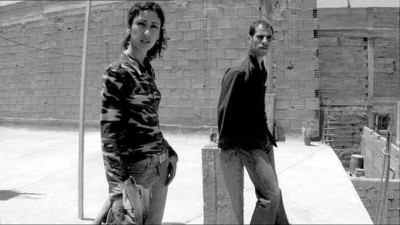

Rome plutôt que vous

Et vous, votre café, vous le faites comment ? Avec des coquilles d'œuf dans le filtre comme chez John Ford ? Avec une de ces machines sophistiquées à capsules qui permettent de vous le vendre dix fois plus cher ? A la cafetière électrique qui donne le plus souvent une lavasse claire à l'américaine ? Ou bien à la cafetière italienne ? La cafetière italienne, c'est le mieux. Tous les gens de qualité savent que les italiens font le meilleur café. Vous ne savez pas vous en servir ? Alors précipitez vous sur Rome plutôt que vous premier long métrage de l'algérien Tariq Teguia sortit en 2006. Il y a un plan séquence où Zina, jouée par la belle Samira Kaddour, réalise l'opération en temps réel dans la cuisine familiale. Elle pourrait faire autre chose comme éplucher les légumes pour le taboulé, mais ça aurait fait trop long. Je sais, j'ai l'air de faire de l'ironie facile. Ce n'est pas (tout à fait) le cas. Il est vrai que la tentation est grande de faire léger avec un film si sérieusement dense, comme il n'est pas mauvais de faire sérieux avec des films plus légers.

La suite sur Kinok

Sur Excessif

Chez MadameDame à laquelle j'ai également emprunté la photographie.

19:35 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : tariq teguia | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

08/04/2010

Les joies du bain : téléphone

Elle prend des risques, la belle Florinda Bolkan dans Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto (Enquête sur un citoyen au-dessus de tout soupçon - 1970) d'Elio Petri. Mais le téléphone est bien joli...

Photographie : source BiFi

22:57 Publié dans Les joies du bain | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : elio petri, florinda bolkan | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

07/04/2010

Ford par Vecchiali

"GRANDEUR. Grandeur du regard. Grandeur des sentiments. Grandeur de l’homme face à l’adversité. Grandeur de la femme face à la sauvagerie. Grandeur de la nature, symbole de liberté avec ses pièges sournois."

Paul Vecchiali repris sur La Furia Umana via O signo do Dragao

Photographie : source House of Mirth and Movies

11:02 Publié dans Réalisateur | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : john ford, paul vecchiali | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

04/04/2010

En concert

Concert enregistré le 7 février 2010 à Milizac (Finistère - France) par l'orchestre d'harmonie de Lannilis sous la direction de Claude Maine (deux premières vidéos). Troisième vidéo enregistrée le 10 février 2008 à Lannilis (Finistère - France) par l'orchestre d'harmonie de Lannilis.

19:15 Publié dans Musique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : dimitri tiomkin, georges burns, trevor jones | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

01/04/2010

Les joies du bain : kitsch

Calme, luxe et volupté. Un grand classique hollywoodien, la piscine d'intérieur exotique dans une production MGM sophistiquée avec cette inimitable lumière chatoyante. Mirna Loy dans The barbarian (Le chanteur du Nil – 1933) une kitcherie de Sam Wood.

Photographie : source The other side of Kim

14:45 Publié dans Les joies du bain | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : sam wood, mirna loy | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

30/03/2010

Je veux voir

Emmanuelle Riva, nous dit-on, n'avait rien vu à Hiroshima. Catherine Deneuve, qui est une femme bien organisée, entend bien voir quelque chose au Sud Liban de la violente et rapide guerre de 2006. Elle saisi donc l'occasion offerte par le couple de cinéastes Joana Hadjithomas et Khalil Joreige de faire sur place un film qui repose sur ce désir de voir. Désir de Deneuve mais aussi désir des auteurs qui se sont retrouvés bloqués en France pendant le conflit et l'ont suivi comme la grande Catherine, vous ou moi, sur leur écran de télévision. Désir qui se complique de celui d'(a)voir Deneuve, désir de cinéaste pour susciter celui du spectateur et rassurer accessoirement celui des producteurs. Désir de revoir aussi, de la part des réalisateurs libanais, revoir cette part de leur pays meurtri. Désir qui s'incarne dans l'acteur Rabih Mroué, qui fera office de guide pour Deneuve puisqu'il est originaire de la région dévastée. La constitution de ce couple d'acteurs injectée dans le dispositif documentaire lui donne une part de fiction. On l'aura compris, Je veux voir est un film à tiroirs.

A cette injonction « Je veux voir », Mroué répond « Allons-y », tel le personnage de William Holden dans The wild bunch (La horde sauvage – 1969) de Sam Peckinpah, ce qui est sûrement la comparaison la plus incongrue que je puisse trouver à propos du film. Pour préciser les choses et se donner un repère, un objectif est nommé : voir/revoir la maison de la grand mère de l'acteur. Et Deneuve de mettre des chaussures à talon plats adaptés à la situation, une tenue élégante( toujours) mais sobre, et en voiture, Simone ! Non, pardon Catherine, ce n'est pas un bon mot facile. A plusieurs reprises votre visage de rayonnante sexagénaire m'a fait penser à celui de la Signoret période Le chat (1971) ou L'aveu (1970). Une grande actrice, une femme engagée et courageuse, capable de porter un regard sur le monde.

Chronique à suivre sur Kinok

le DVD

Photographie © Patrick Swirc

Sur la Kinopithèque

Sur le Ciné-Club de Caen

Sur Excessif

Sur Politis

11:47 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : khalil joreige, joana hadjithomas | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

28/03/2010

Les joies du bain : Façon Botticelli

La très belle Sharon Tate dans une pose sophistiquée, admirez la position de la mèche, la texture de la mousse, le style de la baignoire, dans le film de son époux Roman Polanski, The fearless vampire killer (Le bal des vampires - 1967). La scène dans le film est aussi très drôle et très tendre.

Photograhie : source A and H blog

12:57 Publié dans Les joies du bain | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : sharon tate, roman polanski | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

26/03/2010

Odes à la Muse Nue (copinage)

Scream Queen quatre étoiles, plus délicieusement vulgaire que Barbara Steele, plus onctueuse et intense que Barbara Bach et Caroline Munro réunies dans le waterbed d'Ursula Andress, Edwige Fenech est l'argument principal des deux productions, qui n'auraient vraisemblablement de sens sans elle (comme souvent les films dans lesquels elle avance en « starring »).

Icône masochiste au sein de réguliers cauchemars à la plastique plus-psyché-tu-meurs, la belle brune, peu regardante (voir ses softies grivois en pensionnat, commissariat ou hôpital) mais fort regardée, se fait la docile et inlassable victime de la hardiesse, ou la plus vénale envie, de tout son entourage.

Mariaque succombe au(x) charme(s) de la belle Edwige dans deux gialli de Sergio Martino, chroniqués sur Kinok.

Photographie : DR

12:10 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : sergio martino, edwige fenech, kinok | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

24/03/2010

Les joies du bain

Charles Tatum a ses hotties reading, Peter Nellhaus a ses coffee break, je voulais, moi aussi, commencer une collection qui me permette de satisfaire aux instincts les plus fétichistes de ma cinéphilie. Ce sera donc les joies du bain, le plus régulièrement possible et dans toutes les baignoires possibles. Pour commencer, un classique : Claudia Cardinale avec sa brosse et sa mousse dans C'éra una volta il west (Il était une fois dans l'Ouest – 1968) de Sergio Leone. Capture DVD MGM.

22:50 Publié dans Les joies du bain | Lien permanent | Commentaires (19) | Tags : claudia cardinale, sergio leone | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

23/03/2010

Visions de l'impossible

Depuis le 10 mars et jusqu'au 31 août 201, vous pouvez, si vous êtes à Paris, visiter l'exposition proposée par le Mémorial de la Shoah : Filmer les camps, de Hollywood à Nuremberg. John Ford, Georges Stevens, Samuel Fuller.

Ford, dès les années trente, parallèlement à sa carrière de réalisateur, collabore avec les services secrets (l'OSS), fait du renseignement à l'occasion de ses croisières sur son yacht l'Araner, et met sur pied, de sa propre initiative, une équipe d'opérateurs capables d'intervenir sur le terrain en cas de guerre. Il sont prêts bien avant Pearl Harbour et l'entrée en guerre des USA en 1941, donnant naissance à la Field Photographic Branch (FPB). Les hommes seront sur tous les théâtres d'opération, Ford lui-même filmant la bataille de Midway en 1942.

Georges Stevens, lui, rejoint et met sur pied la Special Coverage Unit (SPECOU) en vue de filmer le débarquement de Normandie. L'unité sera de tous les combats d'Omaha Beach jusqu'au coeur de l'Allemagne. En 1945, ils sont présents quand l'armée américaine ouvre les portes du camp de concentration de Dachau.

Samuel Fuller est soldat dans la fameuse Big Red One dont il racontera l'histoire dans son film magnifique de 1980. En 1945, son unité libère le camp de Falkenau en Tchécoslovaquie et Fuller est chargé de tourner un documentaire quand les américains forcent la population allemande à se rendre au camp pour enterrer les morts. Ce sera son premier film, tourné avec avec la caméra Bell & Howell 16 mm à manivelle que sa mère lui avait offerte.

En 1945, Ford supervise un montage d'images tournées lors de la libération des camps, en particulier celles des hommes de Georges Stevens à Dachau. Ce montage donne naissance à un film que signe Ray Kellog alors opérateur, futur spécialiste des effets spéciaux et réalisateur de seconde équipe prestigieux. Ce film est destiné à préparer le procès de Nuremberg. Il dure une heure et prend le titre de Nazi concentration camps. Dans le documentaire Imaginary Witness : Hollywood and the Holocaust (Hollywood et la Shoah - 2004) de Daniel Anker, on explique que ce film ne fut finalement pas vraiment montré au grand public. Les images étaient considérées comme trop dures et rapidement, avec le plan Marshall et le début de la guerre froide, les priorités changèrent. Ces images pourtant sont les principales archives qui existent du cauchemar concentrationnaire. On va les retrouver en partie dans Nuit et Brouillard (1956) d'Alain Resnais, puis c'est Stanley Kramer qui va les intégrer de façon spectaculaire dans son film de télévision Judgment at Nuremberg en 1959 puis dans la version cinéma en 1961 ou elles sont commentées par le personnage joué par Richard Widmark.

L'exposition retrace la façon dont ces images sont parvenues jusqu'à nous.

Les images sur lesquelles ont travaillé Ford et Kellog sur le PhiblogZophe et le film Nazi concentration camp (attention, c'est assez éprouvant).

Le site du Mémorial de la Shoah

22:33 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : exposition, john ford, georges stevens, samuel fuller | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

22/03/2010

Ciels

18:57 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : sergio corbucci | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |