22/09/2009

Beyond the canon (3)

La suite...

Les demoiselles de Rochefort (1966) Jacques Demy

Nihon shunka-kô (A propos des chansons paillardes au Japon - 1967) Nagisa Oshima

Se sei vivo spara (Tire encore si tu peux – 1967) Giulio Questi

Koroshi no Rakuin (La marque du tueur - 1967 ) Seijun Suzuki

Two for the road (Voyage à deux – 1967) Stanley Donen

Casino Royale (1967) Val Guest, Kenneth Hughes, John Huston, Joseph McGrath et Robert Parrish

The charge of the light brigade (La charge de la brigade légère – 1968) Tony Richardson

A walk with love and death (Promenade avec l'amour et la mort – 1968) John Huston

La fée sanguinaire (1968) Roland Lethem

Il mercenario (Le mercenaire – 1968) Sergio Corbucci

Il grande silenzio (Le grand silence – 1968) Sergio Corbucci

Mon oncle benjamin (1969) Édouard Molinaro

The party (1969) Blake Edwards

La sirène du Mississippi (1969) François Truffaut

Le genou de Claire (1971) Eric Rohmer

Giù la testa (Il était une fois la révolution – 1971) Sergio Leone

The beguiled (Les proies – 1971) Don Siegel

Blindman (Blindman – 1971) Ferdinando Baldi

Lo strano vizio della signora Wardh (L'étrange vice de madame Wardh - 1971) Sergio Martino

Max et les ferrailleurs (1971) Claude Sautet

12:00 Publié dans Blog | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : liste, cinéphilie | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

21/09/2009

Beyond the canon (2)

Les 20 suivants :

The band wagon (Tous en scène – 1953) Vincente Minelli

French cancan (1954) Jean Renoir

Silver lode (Quatre étranges cavaliers - 1954) Alan Dwan

Ensayo de un crimen (La vie criminelle d'Archibald De La Cruz - 1955) Luis Bunuel

The man without a star (L'homme qui n'a pas d'étoile – 1955) King Vidor

The trouble with Harry (Mais qui a tué Harry ? - 1955) Alfred Hitchcock

Forbidden planet (planète interdite – 1956) Fred M. Wilcox

Nuit et brouillard (1956) Alain Resnais

Kanal (1957) Andrej Wajda

The vikings (Les vikings – 1958) Richard Fleischer

Les yeux sans visage (1959) Georges Franju

Underworld, USA (Les bas-fonds de New-York - 1960) Samuel Fuller

The errand boy (Le zinzin d'Hollywood - 1961) Jerry Lewis

Una vita difficile (Une vie difficile -1961) Dino Risi

Carnival of souls (1962) Herk Harvey

The Haunting (La maison du diable – 1963) Robert Wise

Un drôle de paroissien (1964) Jean-Pierre Mocky

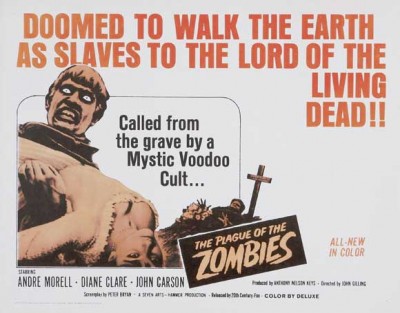

Plague of the zombies (L'invasion des morts-vivants – 1965) John Gilling

The war lord (Le seigneur de la guerre - 1965) Franklin J. Schaffner

Operazione paura (Opération peur - 1966 ) Mario Bava

Carnival of souls ou la fête des morts (Image source : Movie morlocks)

12:00 Publié dans Blog | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : liste, cinéphilie | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

20/09/2009

Beyond the canon

J'ai déjà eu l'occasion de dire tout le bien que je pensais des listes du genre « les 100 meilleurs films du monde ». Il se trouve que j'ai été sollicité cet été par Iain Scott du blog britannique The one-line review pour une approche un peu plus originale : Beyond the canon. Si j'ai tout bien compris, il avait déjà mené une enquête classique qui avait donné évidemment les résultats attendus, avec Citizen Kane au premier rang. Quelque peu frustré, il a eu l'idée de solliciter 100 films mais cette fois en excluant 300 titres qui reviennent dans la plupart des enquêtes du genre. Exit, donc le film de Welles et les oeuvres majeures des cinéastes canoniques (d'où le titre). Ca devrait être intéressant. Quand je lis les palmarès de fin d'année dans les revues, j'ai tendance à me pencher sur les listes individuelles pour voir les titres qui se détachent. Avec Beyond the canon, nous devrions avoir une liste composée essentiellement de ce genre de titres.

Voici donc ma liste, que je vais publier par ordre chronologique tout au long de la semaine histoire d'alléger. Impossible d'établir une hiérachie là-dedans, ce serait trop me demander. J'ai essayé de ne pas multiplier les oeuvres de mes réalisateurs fétiches et de ne pas systématiquement évacuer les ténors en allant vers des films qui me sont chers et généralement moins cités. Si le coeur vous en dit, vous pouvez envoyer votre liste à Iain à l'adresse : onelinereview@hotmail.co.uk avant le 30 septembre. Je sais que le bon docteur en avait fait une en 2006. Listeurs, en lice.

Beyond the canon partie 1

The unknown (L'inconnu -1927 ) Tod Browning

The sign of the cross (Le signe de la croix – 1932) Cecil B. De Mille

Design For Living (sérénade à trois – 1933) Ernst Lubitsch

Tarzan and his mate (Tarzan et sa compagne – 1934) Cedric Gibbons

Le roman d'un tricheur (1936) Sacha Guitry

Remorques (1940) Jean Grémillon

The mortal storm (1940) Frank Borzage

The long voyage home (Les hommes de la mer – 1940) John Ford

Le silence est d'or (1947) René Clair

The ghost and Mrs Muir (L'aventure de madame Muir - 1947) Joseph L. Mankiewicz

Wake of the Red Witch (Le réveil de la sorcière rouge - 1948) Edward Ludwig

San Mao, Liuglangji (San Mao, le petit vagabond - 1949) Yang Gong et Zhao Ming

Törst (La fontaine d'Arethuse – 1949) Ingmar Bergman

Bakushu (Été précoce – 1951) Yasujiro Ozu

The quiet man (L'homme tranquille – 1951) John Ford

Apache drums (Quand les tambours s'arrêteront – 1951) Hugo Fregonese

Bend of the river (Les affameurs – 1952) Anthony Mann

The big sky (La captive aux yeux clairs – 1952) Howard Hawks

The big heat (Règlement de comptes – 1953) Fritz Lang

Manon des sources (1953) Marcel Pagnol

12:00 Publié dans Blog | Lien permanent | Commentaires (12) | Tags : liste, cinéphilie | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

19/09/2009

Des goûts et des couleurs

On en apprend tous les jours sur la seconde guerre mondiale. Ainsi la série documentaire Apocalypse de Isabelle Clarke et Daniel Costelle nous informe, via la voix de Mathieu Kassovitz, que l'armée française était en 1939 considérée comme la meilleure du monde et que, finalement, en 1940 elle s'est vaillament battue. Moi, je veux bien. Après tout, Henri Verneuil nous avait montré un courageux Belmondo à Dunkerque tandis que Robert Lamoureux nous révélait les nombreuses ressources de la 7e compagnie. Tellement de points de vue dont il faut faire synthèse ! De Gérard Oury à Steven Spielberg en passant par Melville, Berri, Ford, Resnais, Rossellini, Wajda, Tarkovski, Lanzmann, Fuller, Pontecorvo et son travelling... Ça donne le vertige. On vient même d'apprendre récemment que, contrairement à une idée reçue, Hilter aurait finalement été tué dans un cinéma parisien. Heureusement qu'il y a le documentaire et ses images d'archives, ses vrais morceaux de réel tournés à Berschtengaden, en Normandie, sous le blitz londonien ou aux portes de Dachau. Voir. Voire.

Dans le genre, Apocalypse est bien mené, rythmé, épique, tragique, clair et concis même si on pourra trouver tel ou tel oubli. Et puis, c'est vrai, malgré tout ce que l'on a pu voir, il y a encore des images étonnantes comme ces allemands qui, en 40, se payent notre tête en écoutant du Maurice Chevalier. Pour moi, je garde un souvenir très fort de la série Le monde en guerre de Jeremy Isaacs diffusé en France à la fin des années 70. L'épisode consacré à la Shoah m'avait alors plus marqué que Nuit et brouillard, le film de Resnais que l'on nous avait fait voir en classe. Les images étaient en noir et blanc. Vous voyez ou je veux en venir ? J'y viens.

Pourquoi, mais pourquoi bon sang, les réalisateurs d'Apocalypse ont-ils fait le choix de coloriser ce qui ne l'était pas ? Et pourquoi tout recadrer pour cause de compatibilité au 16/9 ? Et pourquoi cette bande son hollywoodienne aux effets sonores parfois incongrus ? Pourquoi ? J'ai beau retourner la question dans tous les sens, lire les entretiens avec les auteurs, les seules réponses qui émergent sont d'ordre commercial, goût du jour et considérations d'audience. Comment, avec la somme de travail, de recherche et de montage, l'effort de mise en perspective, comment finir par adopter un tel partit-pris artistique qui n'est qu'un mensonge ? Qui plombe l'ensemble de la série. Car la colorisation des images n'est qu'un mensonge aux couleurs délavées. Dès le début, on évoque Berlin avant les nazis par un extrait de Der Blaue Engel (L'ange bleu – 1930), le film de Joseph Von Sternberg. Colorisé. Der Blaue Engel n'est pas un film en couleur. C'est un film en noir et blanc photographié par Günther Rittau et Hans Schneeberger en noir et blanc, mis en scène par Von Sternberg en noir et blanc avec Marlène Dietrich en noir et blanc. En 1930, le cinéma était en noir et blanc, c'est un fait. Montrer Der Blaue Engel en couleurs, qui plus est dans un contexte historique, c'est un mensonge, je n'ai pas d'autre mot.

Ailleurs, ce n'est pas un mensonge mais une interprétation. Quand on voit une femme avec une robe bleue, comment sait-on que la robe était bleue ? On ne le sait pas. Peut être que la robe était rose ou verte. Peut être que cette femme n'aimait pas le bleu. Peut être que cette femme portait une robe d'une certaine couleur qui avait pour elle un sens particulier, comme ma mère que ma grand mère avait habillée en bleu-blanc-rouge pour se rendre à une convocation de la Gestapo. On ne peut pas tout savoir. La question qui se pose, c'est de savoir si l'interprétation a sa place dans un travail historique, qui plus est quand il a des visées éducatives de masse. Cela me laisse un sentiment de gâchis. D'autant que des images en couleurs, il y en a eu. On nous dit que les jeunes cette étrange tribu ne regardent pas le noir et blanc. C'est faux. Steven Spielberg, et oui Steven Spielberg, lui, a fait The Schindler list en 1994 en noir et blanc et le film a été vu par tout le monde, jeune ou pas jeune. C'est même un des très rares films que l'on peut voir en noir et blanc en première partie de soirée sur de grandes chaînes nationales. Et quand Spielberg utilise une tache de couleur, elle a un sens (j'y reviendrais) même si elle déchaîne les critiques. Et il est ironique de noter que Mathieu Kassovitz, qui assure le commentaire, est aussi l'auteur de La haine (1995), film de jeune s'il en est, tourné en noir et blanc.

A cette ripolinisation s'ajoute le choix à la très curieuse justification éthique de ne pas coloriser certains documents relatifs à la Shoah. Les images les plus dures sont laissées en noir et blanc. On a ainsi des plans très émouvants de petits enfants juifs dans le ghetto de Varsovie en 1940. Recadrés 16/9 quand même. On crée ainsi une hiérarchie artificielle dans la souffrance des victimes. On aura ainsi colorisé une fillette victime d'un bombardement. Officiellement, on nous dit qu'il s'agit de ne pas donner des billes aux négationnistes. Admettons, mais alors, si l'on reprend l'argument des jeunes allergiques au noir et blanc, est-ce que l'on ne craint pas qu'ils ne profitent de ces moments pour zapper, aller aux toilettes ou tout simplement fermer les yeux aux moments les plus sombres de la tragédie ? Misère !

Le temps ne fait rien à l'affaire comme chantait l'autre, et personne n'est allergique au noir et blanc à priori. On (ce on mystérieux qui régit nos destins) a fait le choix pour nous et on (toujours lui) façonne notre goût par pur calcul comme pour le 16/9 qui est la norme d'aujourd'hui en attendant le relief, le fluo ou je ne sais quoi. Quand je montre des films en noir et blanc à ma fille de 3 ans et demi, elle ne se pose pas de question. Le film est comme ça, point. Willy Ronis, qui vient de disparaître, photographiait surtout en noir et blanc et ses images, que je sache, ont eu un beau succès. Cela semble tellement évident que je ne peux comprendre que des gens du talent de Clarke et Costelle puissent faire de tels choix qui vont conditionner, en partie, la vision de toute une génération. Misère !

Juste pour le goût du détail, John Ford a bien été blessé à la bataille de Midway alors qu'il filmait l'attaque japonaise, mais ce n'est pas comme cela qu'il a perdu son oeil et sa blessure, au bras (8 cm), n'était pas très grave. C'est dans son rapport médical cité par McBride dans son excellent bouquin sur le réalisateur. Sinon l'idée du parallèle entre Ford et Foujita dessinant sur le porte avion japonais est très belle et les images de Ford, en couleur d'origine, sont superbes.

Un excellent article de Samuel Gontier sur Télérama, très détaillé sur le même thème.

Photographie source Wikipedia

10:10 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (6) | Tags : télévision, isabelle clarke, daniel costelle, colorisation, polémique | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

18/09/2009

Les décapités du 16/9

10:20 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : polémique, format | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

16/09/2009

Stagecoach

C'était en 1978. Avec ma famille, nous nous étions installés à Nice, rue Martin Seytour, à deux pas de la place Garibaldi. Aux portes de la vieille ville. Comme je bassinais déjà tout le monde avec cela, mon père m'avait dit en substance que, quand on aimait le cinéma, on allait à la cinémathèque, et que ça tombait bien puisqu'il y en avait une à côté. Effectivement. Elle devait avoir dans les quatre ans d'existence, installée dans l'îlot des serruriers, au coeur du vieux Nice. Le problème, c'est que le vieux Nice d'alors, je le trouvais assez effrayant. Des rues sombres, étroites, sales, aux murs hauts et décrépis, il ressemblait tout à fait à ce que Jean Vigo avait filmé en 1929, les odeurs en plus. Dans ce dédale qui m'oppressait parce que je ne le connaissais pas encore, mon imagination galopait un peu trop vite.

Mais bon, j'ai fini par récupérer un programme et j'ai vu que l'on passait Stagecoach (La chevauchée fantastique – 1939) de John Ford avec, ce qui pour moi était alors aussi important, John Wayne. Je me suis donc décidé. L'attraction exercée par ce film a toujours été irrésistible. Des années plus tard, plongé en plein festival de Cannes, je suis rentré sur Nice un après-midi pour le revoir. Mais restons en 1978 pour cette séance initiatique. C'était la première fois que je le voyais en salle. La première fois que les splendeurs de Monument Valley photographiées par Bert Glennon et les fameux gros plans sur Wayne entrant dans la légende emplissaient mon regard. Je connaissais déjà bien le film vu plusieurs fois à la télévision. Comme pour plusieurs autres oeuvres qui m'ont toujours accompagnées, je ne me souviens plus de la première fois, tellement elle remonte profondément dans l'enfance. Ces premières visions étaient sélectives. En 1978, j'attendis des images clefs : la découverte des indiens surplombant la plaine, la flèche qui frappe Peacock, la diligence lancée à toute allure sur le lac salé et Wayne sautant de cheval en cheval pour récupérer les rênes. L'action.

En 1978, je tenais un petit carnet bêtement perdu ensuite, où je notais les titres des films vus en salle, deux trois éléments et une réplique qui m'avait marqué. Il faut préciser que Stagecoach est sans doute le premier film que j'ai vu en version originale. J'en avais retiré ces deux mots : Hey, Dallas. Dallas, c'est l'héroïne jouée par Claire Trevor. J'en conclus que pour la première fois j'avais été aussi sensible aux personnages et à l'histoire d'amour pleine de retenue de la douce prostituée et du délicat mauvais garçon.

Toi aussi Papy t'a embarqué sur l'Araner pour te faire lire son fichu scénario ?

Wayne et Trevor, les gestes et les détails - Photographie source indéterminée

Revoir Stagecoach aujourd'hui, c'est faire la synthèse de tout cela. L'excitation unique de la grande poursuite finale, son expression de la vitesse absolument unique, le frisson qui prend face à l'exploit physique (Bon sang, Yakima Canutt passe vraiment sous la diligence !), la saveur de la galerie de personnages devenus des archétypes (Le cocher poltron, le shérif intègre, le gentleman sudiste, le docteur alcoolique, etc.), l'allure encore juvénile de Wayne, et puis sous la structure rigoureuse, linéaire, du western, les relations subtiles qui se nouent entre des êtres humains de toute beauté.

C'est aussi apprécier, à la lumière de tous les autres films vu et revus depuis, les images et les gestes de la poésie fordienne, l'échange de la tasse, la façon dont Hatfield recouvre de son manteau le cadavre d'une jeune femme, les regards des hommes découvrant le bébé dans les bras de Dallas, le pas digne et mal assuré du docteur, le mouvement de Wayne qui relève la tête de sous son grand chapeau blanc pour regarder Dallas, cette façon que les personnages ont de jeter les choses à travers l'écran. Et puis Monument Valley sous la neige, les gros plans sur les indiens, la porcelaine sur la table, l'éclairage du couloir du relais de poste, cette atmosphère qui sonne si juste que les scènes semblent prises sur le vif. Et puis les plafonds. Et puis tout quoi.

Il y a un mois environ, quand le responsable de Kinok nous a proposé, entre autres, la chronique du film réédité par les éditions Montparnasse, l'effet irrésistible s'est fait sentir. J'étais tenté. Et puis je me suis dit qu'il valait mieux laisser le plaisir de la découverte à quelqu'un d'autre. Et j'ai hâte de savoir qui a hérité du plus pur des westerns et de lire.

C'est chose faite et c'est Benjamin de la Kinopithèque qui s'y est collé. (Rajout 4 novembre 2009)

10:21 Publié dans Panthéon | Lien permanent | Commentaires (5) | Tags : john ford | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

13/09/2009

Aujourd'hui, demain, après-demain

Oggi, domani, dopodomani (Aujourd'hui, demain, après-demain) est l'un de ces films à sketches prisés par les spectateurs des années 60. Souvent mis en chantier par les italiens, on en trouve aussi quelques jolis exemples dans le cinéma français de l'époque avec Paris vu par... (1965) de Chabrol-Douchet-Godard-Rohmer-Rouch-Pollet ou L'amour à vingt ans (1962) de Ishihara-Ophül-Rossellini-Truffaut-Wajda. J'aurais tendance à distinguer le film à sketches, composé de courts-métrages reliés entre eux par une thématique plus ou moins lâche et œuvre collective, du film composé en épisodes signé de la même main, plus homogène. Classification un peu bancale dans la mesure ou le film emblématique du genre all'italiana est I mostri (Les monstres - 1963), féroce galerie de 19 portraits intégralement réalisés par Dino Risi. Il faut bien des exceptions pour meubler les discussions des classificateurs fous. Il est pourtant clair que Intolérance (1916) de D.W. Griffith, Païsa (1946) de Roberto Rossellini ou The rising of the Moon (Quand se lève la lune – 1957) de John Ford, ne relèvent pas vraiment du film à sketches.

Ceci posé, revenons à notre mouton, Oggi, domani, dopodomani composé de trois épisodes réalisées par Marco Ferreri (L'uomo dei 5 palloni), Eduardo de Filippo (L'ora di punta) et Luciano Salce (La moglie bionda). Les italiens ayant l'art de la récupération, le titre démarque le succès de Ieri, oggi, domani (Hier, aujourd'hui, demain – 1963) de Vittorio de Sica produit pareillement par Carlo Ponti. Mais, mis à part la présence de Marcello Mastroianni, il en est assez éloigné, dans le fond comme dans la forme. Non seulement notre héros change de partenaire à chaque histoire, mais encore, outre la marque personnelle imprimée par chaque réalisateur à son segment, le lien entre chacun d'eux est aussi ténu qu'une généralité du genre : « La faillite du mâle italien ». Nous pouvons donc considérer que nous sommes ici face à une œuvre emblématique du genre avec ses qualités et ses limites.

Photographie : capture DVD Carlotta

22:28 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : marco ferreri, eduardo de filippo, luciano salce | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

11/09/2009

Hier, aujourd'hui, demain

Autant abattre la carte maîtresse d'emblée et vous annoncer que c'est dans le troisième sketch de Ieri, oggi, domani (Hier, aujourd'hui, demain) réalisé par Vittorio De Sica en 1963, que l'on trouve le fameux strip-tease de Sophia Loren devant les yeux concupiscents d'un Marcello Mastroianni transformé en personnage de Tex Avery. La pulpeuse Sophia, quoiqu'un peu hésitante au départ, prit la scène très au sérieux, au point de prendre conseil auprès du chorégraphe du Crazy Horse. French do it better comme on dit par chez nous. Trente ans plus tard, Robert Altman fera rejouer aux deux acteurs la même scène, avec un mélange caractéristique d'ironie (Marcello s'endort) et d'émotion (Sophia est toujours aussi belle) dans Prêt-à-porter. Il s'agit d'un authentique moment culte de l'histoire de l'érotisme au cinéma, expression sublimée de la passion d'un homme, le producteur Carlo Ponti, pour sa femme, la Loren. Bouquet final d'un feu d'artifice conçu à sa gloire, à sa beauté et à son talent d'actrice, l'ensemble ne manque pas d'un panache provocateur quand on sait les difficultés que le couple eu à traverser pour s'affirmer dans l'Italie de l'époque.

Ceci posé, il serait dommage de limiter le film à ces quelques minutes de pur bonheur.

Ieri, oggi, domani marque une inflexion décisive dans la carrière du réalisateur Vittorio De Sica qui, sous l'impulsion de Ponti et après le succès de La Ciociara en 1960 et une adaptation un peu lourde de Sartre, revient la comédie à sketches qui lui avait valu le succès avec L'oro di Napoli (L'or de Naple) en 1954. Il va ainsi réaliser quelques unes des comédies marquantes des années 60, retrouvant plusieurs fois le couple Loren-Mastroianni comme dans le magnifique Matrimonio all'italiana (Mariage à l'italienne – 1964). Mastroianni, lui aussi, se démarque à cette époque de ses rôles complexes dont le fameux Guido de 8 ½ pour Federico Fellini tourné la même année. Il creuse sa veine comique, basée sur de subtiles transformations physiques, une gestuelle travaillée qui n'hésite pas à s'inspirer du burlesque et un remarquable travail sur les accents, si variés en Italie. Il affirme un style alliant charme, jeu physique et dérision qui n'est pas sans évoquer Cary Grant.

Ieri, oggi, domani propose un voyage à travers trois villes italiennes, trois milieux sociaux et trois modes de vies qui cohabitent et renvoient à trois époques de l'histoire du pays. Un voyage qui est aussi esthétique et poétique, chaque épisode, sans rompre l'unité d'ensemble, affirmant un style propre.

La suite sur Kinok nouvelle formule !

Photographie : capture DVD Carlotta

08:45 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : vittorio de sica | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

09/09/2009

Le charme de l'authentique série B (2)

7th Cavalry (La mission du capitaine Benson - 1956) de Joseph H. Lewis

22:47 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (8) | Tags : joseph h. lewis, western | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

08/09/2009

Le charme de l'authentique série B (1)

19:43 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : hugo fregonese, western | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

06/09/2009

Influences (2)

« A dix-neuf ans, dès que j'ai eu mon premier magnétoscope, je me suis dit : « Je vais dénicher tous les films de Howard Hawks ». Je vais guetter les programmes télé, je vais étudier ses films jusqu'à les connaître par coeur, les titres, les acteurs, les génériques... Le problème, c'est qu'il en a fait beaucoup. Je m'attendais à tout, même à ce que cela ne soit pas aussi bon que ça, mais film après film, Hawks m'a prouvé le contraire. Il est devenu mon maître. Un maître relax, un maître que je n'étais pas le premier à découvrir, mais que j'ai découvert par moi-même, que je me suis approprié. »

Quentin Tarantino interrogé par Bertrand Tavernier dans Amis américains – Editions Institut Lumière / Acte Sud

11:16 Publié dans Réalisateur | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : quentin tarantino, howard hawks | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

05/09/2009

L'invasion des morts vivants

Je dois dire que je ne m'attendais pas à cela. Il y a bien longtemps que je n'ai été autant pris par un film d'horreur, au point de finir par m'inquiéter des bruits nocturnes et de l'obscurité derrière moi. Au point d'interrompre le film et d'aller allumer la lumière du couloir. Oui, autant que faire se peut, je regarde toujours les films dans le noir. Il faut dire que j'étais seul à la maison ce soir là, compagne et progéniture parties en vacances. Mais quand même ! Et avec un classique encore. Ce que c'est que de rentrer complètement dans un film...

Réalisé par John Gilling en 1965, Plague of the zombies (L'invasion des morts-vivants) m'apparaît comme une réussite majeure de la légendaire Hammer Films, fameuse maison de production britannique devenue emblématique de la terreur classieuse à l'anglaise. L'intrigue est basique. Le docteur Forbes, accompagné de sa charmante fille Sylvia, répond à l'appel à l'aide de son ancien élève, le docteur Tompson. De mystérieux décès déciment un paisible village de Cornouailles. Paisible, voire. Les habitants rustiques subissent la tyrannie aristocratique du « Squire », gros propriétaire terrien local, Clive Hamilton qui a importé des méthodes bien exotiques pour se procurer de la main d'oeuvre bon marché. Le docteur Forbes va rapidement découvrir, et nous avec, que les décès ne sont pas naturels et que, par ailleurs, les défunts ne le sont pas tout à fait. C'est dans le titre si vous avez suivi.

La réussite du film se situe, c'est souvent le cas, à plusieurs niveaux. L'interprétation pour commencer, est digne d'éloges. Trop de films de genre sont plombés par des acteurs approximatifs (Oh non, John, c'est trop horrible !). Juste avant de voir le film de Gilling, je me disais que j'aurais bien vu Peter Cushing dans le rôle principal. Après avoir vu le film, je n'imagine personne d'autre que André Morell, habitué d'ordinaire aux seconds rôles (Ben Hur (1959) de William Wyler, Dark of the sun (Le dernier train du Katanga - 1968) de Jack Cardiff, Barry Lyndon (1975) de Stanley Kubrick). Il est le savant distingué plein d'une autorité tranquille, sûr de lui et de sa foi en la science, ouvert toutefois tant à la modernité qu'à l'étrange. So british entre Sherlock Holmes et Van Helsing, c'est pourtant une panique authentique qu'on lit dans ses yeux dans la scène de l'incendie. Diane Clare qui joue sa fille est vive et téméraire comme il faut, du genre à courir les bois la nuit poursuivant une ombre. Ce n'est pas une beauté, mais cela renforce sa crédibilité. Brook Williams, le jeune médecin, est un peu falot mais ça va bien avec son personnage dépassé par la situation. En revanche Jacqueline Pearce est superbe dans le rôle d'Alice, la jeune épouse au sort terrible tout à fait dans la tradition des héroïnes sacrifiées du genre. Sa résurrection, comme celle de Lucy dans Horror of Dracula (Le cauchemar de Dracula – 1958) de Terence Fisher est l'un des grands moments du film. Et puis il y a John Carson, impressionnante incarnation du mal en squire Hamilton. Un gentleman froid et cruel, séducteur et implacable. L'arrière-plan, assez réduit, est incarné de manière efficace par de solides seconds rôles dans les personnages du vicaire, du paysan furieux, du policier bien compréhensif (pour une fois) et des hommes de main libertins du squire.

Second élément remarquable, la richesse et l'intelligence du traitement des mythes. J'ignore quelle est la part de Gilling et de son scénariste Peter Bryan (collaborateur de Fisher par deux fois), mais il semble que la Hammer ne se soit pas beaucoup intéressée aux zombies. Ce sera le seul film sur ce thème. L'objectif du studio était d'avoir un film vite fait, bien fait. Gilling aura donc eu les mains libres dans la mesure d'un temps de tournage de moins d'un mois dans des décors déjà utilisés pour d'autres productions. La nécessité pouvant rendre ingénieux, les auteurs puisent subtilement dans plusieurs mythes pour créer quelque chose d'inédit alors.

Le zombie tire son origine du culte vaudou des Caraïbes. De fait le film s'ouvre sur une cérémonie du genre avec joueurs de tambours créoles, masques exotiques et figurines trempées de sang reposant dans des cercueils. C'est un peu kitsch, mais dans la ligne de ce que le cinéma avait illustré jusqu'ici, de Tourneur à Halperin : le mythe du mort rendu à la vie pour n'être plus que force de travail dans les plantations. Là-dessus, Gilling et Bryan greffent le mythe vampirique à travers la symbolique du sang mais surtout celle, sublimée dans les films de Fisher, de la séduction. Comme Dracula, Hamilton doit séduire ses victime et être invitées par elles à entrer dans leur maison pour prélever leur sang et les mettre sous sa dépendance psychique. Métaphore sexuelle à connotation sado-masochiste, cette approche enrichit indéniablement le personnage du squire, renforçant le suspense des scènes avec les deux femmes et l'horreur de voir Alice dépérir, mourir puis revenir sous le regard impuissant de ceux qui l'aiment. Troisième mythe convoqué, celui de Frankenstein. Il faut rappeler que les films de Fisher pour la Hammer remettent le docteur au premier plan alors que les américains privilégiaient la créature. Fisher travaille en particulier le statut d'homme de science en butte à l'obscurantisme de son époque. Et bien le bon docteur Forbes a un peu le même problème et c'est toute une histoire quand il demande une autopsie. Comme le fameux baron avec lequel il partage des traits de caractère, le voilà réduit, avec Tompson, à creuser les tombes fraîches la nuit pour examiner les cadavres.

C'est l'occasion du coup de génie du film, j'en frissonne encore. Lors d'une séquence qui va se révéler un rêve, Gilling met en scène la résurrection des morts-vivants dans le petit cimetière. La terre fume, les tombes se soulèvent, une main jaillit de terre et les morts foulent à nouveau la terre de cette démarche si caractéristique. Cette vision inédite à l'époque a indéniablement marquée tout un pan du cinéma d'horreur, de Georges Romero à Lucio Fulci en passant par Armando De Ossorio. Ne manque encore que l'élément cannibale introduit par Romero. On peut ajouter au tableau les maquillages encore impressionnants de Roy Ashton et quelques effets chocs dont l'apparition du mort-vivant portant le cadavre d'Alicia dans le décor magnifique du moulin, et la décapitation de la même à la pelle (après qu'elle soit morte, hein).

A ce brassage de mythes, on pourra ajouter si l'on est d'humeur folâtre la lecture d'un sous-texte politique quelque peu satirique. Hamilton est un bon capitaliste qui pour mieux exploiter les masses laborieuses et paysannes les transforme en ouvriers dociles, sans âme et sans besoins. Une sorte d'idéal libéral. Il règne grâce à la peur et s'appuie sur une milice. Le terrible patron sera combattu par les représentants d'un humanisme éclairé et progressiste. La jolie parabole que voilà !

John Gilling mène son affaire sur un train d'enfer quoique cette expression n'a peut être plus le même sens aujourd'hui qu'en 1965. Disons qu'il n'y a pas de temps morts, rebondissements et péripéties sont nombreux et habilement agencés. Le réalisateur exploite les ressources limitées de ses décors par des angles variés, des cadres souvent larges aux compositions équilibrées, alternant avec quelques effets comme la caméra à l'épaule lors de la tentative de viol de Sylvia par les hommes du squire et de brusques gros plans qui toujours précipitent l'horreur (le visage du cadavre tombé dans la rivière, le zombie au moulin, la tête d'Anna roulant à terre en un plan quasi subliminal). Les séquences à suspense sont découpées avec précision, mettant en valeur les confrontations entre les personnages et donnant au spectateur la connaissance des machinations en cours. La tension n'en est que plus intense. La photographie est signée Arthur Grant, spécialiste du genre, tout à fait à l'aise avec les brumes, les nuit américaines en forêt, les villages gothiques, les robes flottant sur les pavés, les souterrains mystérieux et l'inévitable incendie final. Le summum étant une fois de plus la scène du cimetière avec ses effets de brume et ses cadres tordus. Inévitable aussi la partition de James Bernard, pilier musical de la Hammer, sans doute le moins original des divers composants de ce superbe cauchemar aux images entêtantes, Plague of the zombies.

Photographies : source Tout le ciné

Sur horreur.com

Sur Psychovision

16:00 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (8) | Tags : john gilling, hammer films | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

03/09/2009

Trois fois femme

Ieri, oggi, domani (Hier, aujourd'hui, demain - 1963) de Vittorio De Sica avec la Loren, bientôt sur Kinok. (Captures DVD Carlotta).

16:26 Publié dans Actrices | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : sophia loren, vittorio de sica | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

02/09/2009

Le blogdayliseur fou frappe à l'aube

Le dernier jour du mois d'août, c'était celui des blogs, le BlogDay. Pour l'occasion, Frédérique m'a fait l'honneur de me blogdayliser en bonne compagnie. Sans lui retourner littéralement la politesse, je sacrifie au rituel en vous proposant, non pas une sélection de mes liens habituels ce qui n'aurait qu'un intérêt limité, mais cinq des derniers blogs que j'ai découvert au hasard de mes voyages virtuels :

Spaghetti (!) Cinema devrait faire plaisir à certains de mes lecteurs. Voici un blog original, pas tant sur la thématique (le cinéma populaire italien) que sur le contenu. Il donne en effet la parole à ceux qui l'ont fait et vécu à travers des extraits d'entretiens (en anglais). On trouvera ainsi des informations de première main de la part de Gianfranco Parolini, Jacques Tourneur, Tonino Delli Colli, Duccio Tessari, Sergio Leone, Sergio Corbucci, Eli Wallach et beaucoup d'autres. Ça donne envie, non ?

Dans un registre proche, European film star postcards, comme son nom l'indique, publie des cartes postales d'acteurs et d'actrices sur la vaste période 1895 – 1970. Il y a de bien belles choses, comme la carte de la toute jeune Claudia Cardinale. Voilà qui devrait alimenter le fétichisme de certains.

Où notre héros apprend qu'il est blogdaylisé (source Dr Macro)

Hollywood encore et toujours avec Obscure Classics qui explore l'âge d'or du grand cinéma américain avec régularité. L'iconographie est superbe.

Chuck-a-luck est un blog cinéphile animé par Michael Sooriyakumaran. Un ensemble de textes de bon goût puisque le programme d'août comprenait Tarantino, Miyazaki, Cimino et Von Trier. Il y a des liens passionnants, notamment celui sur Ozu.

Pour terminer, Beyond the canon est une proposition bien intéressante de Ian Stott. Il s'agit de sortir de la liste des 100 meilleurs films du monde en proposant une liste de laquelle sont impérativement exclus les 300 films apparaissant dans la plupart des grandes enquêtes du genre. Un défi amusant sur lequel je travaille. Je vous en reparle bientôt.

16:13 Publié dans Blog | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : blog | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

01/09/2009

Le chat

Revu avec plaisir Le chat, adaptation de Simenon par Pierre Granier-Deferre en 1971 avec Le Gabin et La Signoret. Le genre de films que je voyais il y a trente ans, en famille à la télévision. Vraiment bien à tous points de vue, le travail sur le son en particulier. Le vieux couple vit à Courbevoie, dans un pavillon promis à la démolition entouré d'engins de chantiers vrombissants. Le film a été tourné dans la partie de la ville promise à la démolition pour donner les tours de la Défense. Il traduit l'agression sonore de l'urbanisation et l'utilise dramatiquement pour brouiller la communication entre les êtres. Un peu à la façon dont Leone utilisait le son de la guerre pour masquer celui des éperons des tueurs dans Il buono, il brutto, il cattivo (Le bon, la brute et le truand – 1966). Belles idées aussi comme celles de la rue coupée en deux dans le sens de la longueur et de ce camion sombre d'éboueurs qui la remonte tous les jours, variante moderne de la charrette de l'Ankou, personnification de la mort chez les bretons.

Le plus surprenant peut être aujourd'hui, c'est la présence d'un troisième monstre sacré entre les deux icônes du cinéma national, Paris. Le Paris populaire et sa proche banlieue, ses petites maisons, son côté ville à la campagne. « Vous serez tranquille ici », dit l'agent immobilier dans le souvenir de Julien – Gabin. Le petit jardin du bassin parisien, l'habitat à échelle humaine, un rêve de Front Populaire, le cinéma de René Clair, Marcel Carné, Jean Renoir ou Julien Duvivier, les pavillons dessinés par Tardi, les photographies d'Eugène Atget. Un idéal douillet et moyen dont a pu se gausser, mais pour le remplacer par quoi ? Des tours, des barres, du béton en bloc, des banques et des compagnies d'assurance, Total et Elf, le centre des congrès avec sa galerie marchande dans laquelle le cadre en séminaire peut errer entre douze et quatorze, hagard comme un personnage de Georges Romero, l'argent lui brûlant les doigts même le dimanche. Belle réussite du gaullisme immobilier, de ses initiateurs, de ses continuateurs, de ses imitateurs et de ses héritiers.

Dans Le chat, il y a encore les traces, les dernières. Pour Casque d'or et pour Lantier, il ne reste que le suicide et la colère rentrée.

08:50 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : pierre granier-deferre, paris | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

31/08/2009

Influences

Were you influenced by the likes of Robert Aldrich, Samuel Fuller, or Sergio Leone? What other directors have had a positive effect on you ?

Quentin Tarantino : Oh, yeah. You better believe they were big influences. Sergio Leone is my favorite director of all time. I don’t think this is it, but I remember when I first started the movie after Jackie Brown, it was one of the things that I wanted to be my The Good, The Bad, and The Ugly, and it was. I love those guys’ work. Oddly enough though, as much as I love Sergio Leone, if you are familiar with a lot of those directors, I think my work resembles more of Sergio Corbucci. Not that I am trying to do either of those guys, but he is the other master as far as I’m concerned. I think my films are closer to his than Leone’s.

Avez vous été influencé par dens gens comme Robert Aldrich, Samuel Fuller, ou Sergio Leone ? Quels autres réalisateurs ont eu un effet positif sur vous ?

Quentin Tarantino : Oh, oui ! Vous pouvez dire qu'ils ont été des influences majeures. Sergio Léone est mon réalisateur favori de tous les temps. Je ne crois pas être arrivé à cela, mais je me souviens que quand j'ai commencé le film après Jackie Brown, je voulais que ce soit mon Le bon, la brute et le truand, et ça l'était. J'adore le travail de ces gars. Assez étrangement, autant j'aime Sergio Leone, si vous êtes familier de ces réalisateurs, je crois que mon travail ressemble plus à celui de Sergio Corbucci. Ce n'est pas que je cherche à être l'un ou l'autre de ces gars, mais il est l'autre maître en ce qui me concerne. Je pense que mes films sont plus proches des siens que de ceux de Leone.

Entretien avec Quentin Tarantino sur Screencrave (en anglais). Traduction laborieuse de mes petites mains. La photographie vient de Movie-moron, je n'ai pu résister aux mains de Mélanie dans le celluloïd.

11:35 Publié dans Réalisateur | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : quentin tarantino, sergio corbucci, sergio leone | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

26/08/2009

Bientôt la rentrée...

My darling Clementine (La poursuite infernale - 1946) de John Ford - Source MOMA

23:08 Publié dans Panthéon | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : john ford, henry fonda | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

24/08/2009

(In)glourious critiques

De retour d'une semaine à la montagne et au frais, loin de tout ordinateur, je n'avais qu'une hâte, savoir ce que mes petits camarades avaient bien pu penser du petit dernier de MrQ. Comme la réception cannoise le laissait prévoir, ça défouraille sec.

Revue :

Le cinéma n'est pas une arme métaphorique mais réelle.

Tout est affaire de croyance et c’est cette croyance qui emporte totalement le spectateur à la vision d’Inglourious basterds.

L'avis du Bon Docteur (et celui de Julien en commentaire)

Mais, cette violence est souvent pénible en ce qu'elle pousse le spectateur à ricaner (ricaner de se voir choqué).

L'avis de de Nightswimming

Il est clair qu’avec le finale d’Inglourious Basterds, Tarantino atteint le noyau dur de son cinéma : l’ivresse à se faire le reclus volontaire du cinéma au risque de se faire dévorer par lui.

L'avis de Joachim sur 365 jours ouvrables

Fidèle à sa réputation, Tarantino nous livre ainsi avec Inglourious basterds moins un film antinazi qu’une œuvre pronaze, assumant totalement la bêtise autant que la perversion de ses personnages.

L'avis de Buster sur Baloonatic

Et puis le mien, à chaud en mai et pour rappel. Pas encore revu, pas certain que j'ai encore grand chose à ajouter. Juste une chose parce que je l'ai retrouvée à plusieurs reprises : « western spaghetti » est une expression péjorative, un sarcasme inventé par les américains qui avaient en travers de la gorge le culot de ces fichus ritals venus piétiner avec bonne humeur leurs plate-bandes. Comme disait Leone : « Ce mot de western spaghetti, c’est un des plus cons que j’aie jamais entendu de ma vie ! ».

15:52 Publié dans Blog | Lien permanent | Commentaires (14) | Tags : quentin tarantino | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

09/08/2009

L'initiation

Je n'y connais rien, mais j'imagine que pour bien préparer une guerre, il faut commencer par une bonne préparation psychologique. Du baratin de Léonidas à ses 300 spartiates à l'axe du mal cher à Georges Bush junior en passant par les pyramides de Bonaparte en Égypte du haut desquelles tant de siècles nous contemplent, il s'agit de galvaniser les troupes pour le combat. Pour ce qui est de la guerre économique, c'est le même principe. Le remarquable documentaire L'initiation de Boris Carré et François-Xavier Drouet met en évidence le discours destiné aux futurs traders, dirigeants, managers de tout poil, DRH de toutes plumes.

Dans un hôtel de banlieue, classe, luxueux, impersonnel et sinistre, nous suivons un séminaire de trois jours de préparation intensive aux concours d'entrée en école de commerce. Quelques dizaines de jeunes gens, à peine sortis de l'adolescence, viennent y entendre la plus pure langue de bois du libéralisme « à l'américaine », préparation psychologique à la vie en entreprise ou c'est « cool » d'être « manager » et de se faire « un maximum » de pognon. Qu'est-ce que l'on ne sacrifierait pas au dieu argent ! Et en plus il faut aimer ça pour ne pas ressembler à ces masses de pauvres types qui prennent le métro tous les matins avec leur regards vides, aussi vides que leurs comptes en banque. Mais je m'égare, je m'irrite, je m'énerve. Le film.

La grande question que l'on s'est posé en ressortant de la séance, c'était de savoir comment cela avait été tourné. La caméra est au cœur de l'action, du discours. Face aux stagiaires comme face aux intervenants. Fixe la plupart du temps, à la fois évidente et discrète. Impersonnelle à la limite. La photographie aussi est très neutre, bien dans les tons de décoration (si l'on peut dire) de ces endroits normés : bleuté, grisé, brun - crème. Le film laisse parler tous ces gens très bavards. Pas de commentaire. Le propos du film émerge du montage, superbe travail de mise en correspondance des paroles, des idées, des regards et des attitudes. Les réalisateurs observent leur petit monde comme on filmerait une tribu de babouins ou une colonie de pingouins, avec la même distance. Il s'en dégage une sacrée force comique, comme pour les singes ou les palmipèdes. Vu à cette distance, ils sont ridicules, trop énormes pour être vrais. Mais ce sont des hommes et des femmes bien sûr, alors le rire (on a rit beaucoup lors de cette séance au festival du Cinéma Brut) s'étrangle. Et puis l'on se rend compte qu'ils parlent de nous et c'est l'horreur qui devient le sentiment dominant. Comme lorsque l'intervenant principal, un poème celui-là avec son pull noué autour des épaules, explique comment on fait du dégraissage en entreprise à coup de touche [Suppr] sur un tableur excel. Et surtout sans états d'âme, hein les petits.

Horreur et colère. On a invectivé l'écran plus d'une fois lors de cette séance au festival du Cinéma Brut. Cela ne sert à rien mais cela défoule.

Alors, oui, la question du tournage c'est comment le film a été fait. Comment Boris Carré et François-Xavier Drouet ont eu l'autorisation de filmer tout ceci comme cela et qu'est-ce que les organisateurs en ont pensé du résultat final ? J'ai eu la désagréable impression que les réalisateurs avaient eu toutes les autorisation nécessaires sans problème mais encore que le film avait plu à ses personnages. Après tout, les intervenants et le jury semblent fermement convaincus de leurs valeurs (pourquoi non ? ) et les petits apprentis ont la foi du charbonnier. Ils sont d'ailleurs touchants parfois avec leurs expression encore enfantines. C'est peut être là le plus grand scandale, comment cette mentalité de la gagne, des affaires à tout prix, salit tout ce qu'elle touche jusqu'à l'enfance. Rien, je crois, ne l'a autant mis hors de moi que ce pauvre garçon qui utilise le fait de s'être occupé de sa petite sœur (ses parents sont morts ou un truc dans le genre) pour montrer qu'il sait « gérer une situation », « manager » et « prendre ses responsabilités ». Pauvre gosse.

L'initiation est un film excellent pour aider à comprendre le monde dans lequel nous vivons et la bande de dangereux maniaques qui nous dirige. On entre en profondeur dans leur processus de pensée et cela donne, comme écrivait l'autre, envie de

Chercher sur la terre un endroit écarté

Où d'être homme d'honneur on ait la liberté.

Mais comme le chantait le regretté Bobby Lapointe :

Seulement voilà y en a pas

Tout est loué depuis Pâques

Alors qu'est-ce que tu veux faire ?

On peut toujours voir L'initiation de Boris Carré et François-Xavier Drouet disponible dans un DVD collectif, Trois petits films contre le grand capital à l'initiative de Pierre Carles.

16:33 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : boris carré, françois-xavier drouet | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

08/08/2009

En hommage à John Hughes

09:50 Publié dans Réalisateur | Lien permanent | Commentaires (5) | Tags : john hughes | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |