31/01/2009

Clermont 2009

Comme chaque année, je m'offre une escapade au pays des courts-métrages et du jambon sec. Je serais donc du 30 janvier au 3 février au festival de Clermont-Ferrand pour la 31e édition. Vous pouvez cliquer sur l'affiche pour en savoir plus. Bien entendu je vous raconterais ça dès mon retour mais je vous ai laissé deux bricoles pour patienter. Joachim, si tu passes, donne moi un coup de fil.

00:22 Publié dans Festival | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : clermont ferrand, court métrage | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

30/01/2009

Télépolis

Il était une fois une ville enneigée dont les habitants avaient perdu la parole.

Il était une fois une ville dans laquelle régnait l'omniprésente télévision dirigée par un autocrate à gros cigare.

Il était une fois une ville où les larmes d'une petite fille étaient comme une goutte de verre sur une photographie de Man Ray.

Il était une fois une chanteuse sans visage et son fils sans yeux.

Il était une fois un réparateur de télévision au chômage avec son verre de lunette brisé et sa photographie de famille déchirée.

Il était une fois une cicatrice à la main, héréditaire.

Il était une fois un homme-rat et de sombres sbires comme des ombres avec les mitraillettes de Scarface.

Il était une fois une belle infirmière blonde.

Il était une fois des machines infernales avec de gros boutons et de jolis cadrans désuets.

Il était une fois des hommes ballons, une drôle de lune, des chaussures à hélice, d'étranges gâteaux, de vieilles voitures...

(La suite sur Kinok)

13:38 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : esteban sapir | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

27/01/2009

Derniers outrages

Candice Bergen est une bien jolie femme. Malheureusement, elle n'a guère eu de chance dans son expérience avec le western. Belle grande, fine, blonde et délicatement hâlée, avec un H comme Halimi, elle incarne une sensibilité et une intelligence qui font cruellement défaut aux personnage masculins qui l'entourent. On peut élargir cette constatation aux réalisateurs qui lui ont fait subir les derniers outrages : rudoyée, battue, les vêtements déchirés, plus ou moins violée, traînée à terre. Ralph Nelson, dans Soldier blue (Le soldat bleu - 1970) l'oblige en plus à supporter la mièvrerie de Peter Strauss dans un film qui montre la cavalerie massacrer les indiens à grands coups d'effets gore pour mieux parler du Viêt Nam et s'abîme dans le ridicule.

The hunting party (Les charognards – 1971) semblait prometteur mais ne vaut guère mieux. Réalisé par Don Medford qui s'illustra à la télévision et dans le troisième épisode des aventures de Mr Tibbs, le policier noir incarné par Sidney Poitier, c'est un de ces westerns qui louchent. Un oeil sur Sam Peckinpah (ralentis, jets de sang, violence exacerbée), un oeil sur le western italien (Tournage du côté d'Alméria, musique plutôt chouette de Riz Ortolani). La belle Candice y est la femme d'un gros propriétaire joué par Gene Hackman et subit ses assauts aussi brutaux qu'impuissants. Pour compenser, monsieur part à la chasse en train spécial, avec quelques amis, quelques prostituées et quelques fusils dernier cri à la portée exceptionnelle. Entre temps, madame, qui fait l'institutrice à ses heures perdues, se fait enlever par un bandit joué par Oliver Reed. Celui-ci a décidé... d'apprendre à lire. Pourquoi ? On ne le saura jamais vraiment mais il en a très envie. Pris en chasse par monsieur et ses amis dont l'épais mais moral Simon Oakland, le bandit fait décimer sa bande par les armes dernier cri mais ne renonce pas à sa soif de savoir. Bien sûr Candice manque se faire violer par un gars joué par L.Q. Jones (acteur chez Peckinpah, clin d'oeil), puis elle est prise rudement par le bandit. Mais comme le chante Brassens, « L'amour a bien des mystères » et Candice aimât le brigand.

Medford a du penser que sa situation de base le dispensait d'un scénario et d'un minimum de profondeur pour ses personnages tout d'une pièce. Erreur. Passé l'attaque au point d'eau plutôt efficace, massacres et embuscades se succèdent avec monotonie et j'ai fini par décrocher. A la fin (oui, je raconte la fin), reste madame, monsieur et le bandit dans le désert. Qu'est devenu le personnage de Simon Oakland ? Et le cheval de monsieur ? Ne cherchez pas. Candice a le visage élégamment brûlé par le soleil et les cheveux en bataille. C'est bien triste.

Heureusement que, sans déroger malgré tout aux brutalités habituelles, Richard Brooks lui donnera quatre ans plus tard un joli rôle dans Bite the bullet (La chevauchée sauvage) ou elle retrouvera Gene Hackman pour un film d'une tout autre tenue.

23:20 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : don medford, candice bergen | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

23/01/2009

Barbary coast

Tout arrive et j'ai fini par recevoir le film de Howard Hawks Barbary coast (Ville sans loi – 1935). Un peu court pour le Early Hawks Blog-a-thon, mais tant pis. Il faudrait se replonger dans le livre de McBride pour avoir les détails, mais il semble que ce ne soit pas un projet sur lequel Hawks se soit beaucoup investi, de ces projets qu'il développait longtemps à l'avance, avec méthode et passion. Plutôt un boulot en mercenaire.

Situé à San Francisco aux temps de la ruée vers l'or, Barbary coast est l'aventure de Mary Rutledge (Miriam Hopkins) débarquée là pour se marier. Las ! Son futur a été refroidi après avoir perdu son or au jeu. Décidée à faire néanmoins fortune « Je serais bonne perdante », la belle qui n'a pas froid aux yeux (qu'elle a fort charmants) se fait engager comme croupière dans la maison de jeu de l'assassin, le tyrannique Chamalis (Edward G. Robinson) qui met la ville sans loi (d'où le titre français) sous la sienne. De loi. La belle finira par rencontrer un poète-prospecteur (Joel McCrea) qui provoquera chez elle passion et une salutaire prise de conscience.

Nous sommes bien dans un mélo taillé sur mesure par les scénaristes Ben Hecht et Charles MacArthur qui ne font malheureusement pas d'étincelles. Leur scénario est à la fois trop balisé tandis que les efforts d'originalité ne fonctionnent pas. On trouve ainsi une réplique comme « Les femmes, c'est comme les grenouilles. On ne sait jamais de quel côté elles vont sauter ». Voilà.

La plus grosse faiblesse du film, c'est le personnage de Jim Carmichael, le poète-prospecteur. McCrea n'a pas grand chose à jouer dans cet homme éthéré et passif, grand bêta aux limites du ridicule. Un héros en rien hawksien. On a du mal à comprendre, à accepter l'amour qui enflamme Mary et ses grands déchirements de la fin.

Bien que cela m'en coûte de l'écrire, Miriam Hopkins est ici assez irrégulière. Si elle est convaincante dans les scènes du début et dans sa confrontation avec Chamalis, le menton fièrement relevé derrière sa roulette, elle pêche par excès dans les parties plus mélodramatiques, mis à part la jolie scène où elle se sèche au coin du feu dans une cabane. Elle ne manque pas de classe mais de cette décontraction langoureuse des grandes héroïnes de Hawks. Il semble que ni le réalisateur, ni ses scénaristes aient vraiment travaillé les nuances. Reste un avant goût néanmoins savoureux de la Feathers de Rio Bravo.

C'est un peu la même chose avec le Chamalis de Robinson, joué avec autorité et une boucle à l'oreille, mais d'un bloc. Il fait peur comme les autres gangsters psychopathes joués par l'acteur. Sa passion pour Mary est elle aussi d'un bloc, mal exploitée, et si le retournement final évoque celui de Red River (La rivière rouge – 1946), il est encore plus incongru. Pour se consoler, il y a un morceau de choix avec Old Atrocity joué par le grand Walter Brennan. Sorte de clochard vicieux et fier de l'être, plus ou moins homme de main de Chamalis, efflanqué, édenté, roublard, bandeau sur l'oeil et l'autre oeil fou, il est le digne prédécesseur de Groot et de Stumpy. Certains pensent même que Hawks n'a fait le film que pour lui. Ça se défend plutôt bien.

Au crédit du film, il faut ajouter la prestation de Brian Donlevy avec son nez « pré-Lee Van Cleef » en homme de main vêtu de noir, et celle pleine d'inquiétante autorité de Harry Carey en chef de file du partit des braves gens. Le second conduira le lynchage du premier après le meurtre d'un journaliste faisant bigrement penser à celui de Ford dans The man who shot Liberty Valance (1962). Une scène étrange qui est l'un des sommets du film.

Le plus décevant, c'est sans doute le manque d'envergure de la mise en scène. La photographie de Ray June est belle, dans le genre atmosphère à la Von Sternberg, les compositions sont soignées, mais l'ensemble manque d'intensité, de vie. Plans larges, montage fonctionnel, Hawks semble s'être ennuyé de son film. Restent quelques beaux moments comme la scène d'ouverture, l'arrivée du bateau de Mary dans le brouillard, l'entrée dans le port de nuit qui rappelle l'arrivée du personnage de Jean Arthur au début de Only angels have wings (Seuls les anges ont des ailes) que Hawks tournera quatre ans plus tard. L'ombre de Jim recouvrant Mary. Et puis la scène de la pendaison avec ces plans de bottes avançant dans la boue, des images qui donnent un côté terrifiant à l'application de « la loi et l'ordre » malgré la noirceur du méchant piégé.

Je me rangerais donc sagement du côté de ceux qui, nombreux, trouvent que Barbary coast n'est pas une oeuvre majeure sans être indigne. Le film se voit avec plaisir, illuminé de temps à autre par le regard clair de Miriam Hopkins , l'accompagnement musical sur Jeanie with the light brown hair et les savoureuses apparitions du cher Brennan.

Photographie : DVD Toile et capture DVD MGM

La chronique de Seul le cinéma

Un joli portrait de Brennan sur Some came running

Le DVD

22:07 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : howard hawks | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

18/01/2009

Héroïnes première manière

Avant les grands héroïnes hawksiennes, il y a eu de grandes héroïnes hawksiennes.

Howard Hawks est l'un des plus brillants illustrateurs de la formule de François Truffaut selon laquelle le cinéma a été inventé pour filmer les jolies femmes. Charmeur et séduisant, il n'a cessé dans son oeuvre de dessiner le portrait de son idéal féminin, construisant ses films tout autant sur les rapports d'amitié entre les hommes que sur une conception très personnelle de la relation entre un homme et une femme. Il les aime assez grandes mais pas trop, fines et plutôt jeunes, la bouche bien dessinée, sensuelle sans être plantureuse. Belles. Féminines mais capables de porter le pantalon et de manier le révolver. Il les aime endurantes, capables de prendre une flèche indienne sans broncher. Il les aime surtout insolentes, intellectuellement et sexuellement. Il aime qu'elles aient de la répartie, de l'humour, la voix un peu rauque et le regard par en dessous, mais les yeux crânement plantés dans ceux de leur partenaire. Il aime qu'elles aiment le jeu de la séduction mais n'en soient pas dupes. Il aime quand elles prennent l'initiative. Il aime qu'elles soient à la hauteur. On pourrait croire un peu vite qu'il aime qu'elles soient finalement soumises, acceptant les jeux dangereux de leurs partenaires. Il me semble qu'il s'agit plutôt de la recherche d'un équilibre en deux désirs, équilibre difficile à établir mais promesse de bonheur ineffable. Quand John Wayne oblige Angie Dickinson à retirer ses collants noirs, on pourrait penser qu'il l'oblige à renoncer à une part d'elle-même. Mais c'est elle, en fait, qui joue avec lui de ce code de séduction plutôt machiste et l'oblige à se révéler. Quand elle lui propose de les garder pour leurs jeux intimes, il jette les collants par la fenêtre, signifiant par là qu'il l'accepte telle qu'elle est, la femme qu'elle est. Ils sont adorables. De cet idéal, nous connaissons bien les grandes figures, Lauren Bacall, Rosalind Russel, Angie Dickinson, Jean Arthur, Elizabeth Threatt ou Jane Russel. Mais elles existent dans le Hawks première manière, celui du muet et des premiers chef-d'oeuvres du début du parlant.

Il n'est pas étonnant que l'on retrouve en vedette de son premier grand film emblématique, A girl in every Port (Une fille dans chaque port – 1928) la grande Louise Brooks, symbole d'émancipation et de liberté, star atypique et tellement moderne, confrontée aux virils Victor McLaglen (le mouchard de Ford) et Robert Armstrong (le réalisateur dans King Kong).

Ann Dvorak est peut être la plus étrange des héroïnes hawksiennes. Soeur du balafré dans le mythique Scarface (1932), victime de la possessivité du gangster que Hawks et son scénariste Ben Hecht voyaient bel et bien comme un désir incestueux, elle y évolue comme un personnage gothique, vêtue de robes sombres et fines, le cheveu bouclé, le jeu expressionniste comme issu du muet (ou du théâtre) et dans ses yeux passe tout ce que la censure avait tailladé, clair comme son regard terrifié.

Joan Crawford porte admirablement l'uniforme dans Today we live (Après nous le déluge - 1933 » mélodrame de guerre (la première) adapté par William Faulkner d'une de ses romans. Une femme prise entre trois hommes, et quel hommes : Gary Cooper, Francho Tone et Robert Young. Le genre de femme à s'engager comme infirmière pour rejoindre le front et poursuivre ses amours.

Élégante, classieuse et sophistiquée, Carole Lombard est aussi la reine de la « screwball comedy », aussi brillante que belle, elle étincelle dans Twentieth Century (Train de luxe – 1934) première grande comédie hawksienne, aux côtés de John Barrymore qui en voit de toutes les couleurs.

Même si le film ne semble pas majeur (Et que je n'ai toujours pas pu en juger, que fait la poste ?), il me semble évident que la route de Hawks croise en ces années trente celle de la belle Miriam Hopkins, divine actrice chez Lubitsch ou Mamoulian, portant admirablement le déshabillé de satin, elle est aussi fine et sensible que sensuelle et délicieusement drôle. Dans Barbary Coast (Ville sans loi – 1935), elle y est une femme devenue joueuse par nécessité dans ce qui n'est pas tout à fait un western, une première version de Feathers ?

De l'aveu de Hawks lui-même, la meilleure des actrices avec laquelle il ait tourné, ce fut Frances Farmer dans Come and get it (Le vandale – 1936) pour lequel elle joue un double rôle. Ceux qui ont vu le film Frances de Graemme Clifford où l'actrice est jouée par Jessica Lange connaissent son tragique destin, car il n'était pas si facile de se comporter comme l'idéal hawksien dans la vraie vie du Hollywood de l'époque.

21:37 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : howard hawks | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

15/01/2009

Je ne suis pas un numéro !

Où suis-je ?

Au Village.

Que voulez-vous ?

Des informations.

De quel côté ètes-vous ?

Ce serait révéler. Nous voulons des informations. Des informations. Des informations.

Vous n'en aurez pas.

De gré ou de force, nous les obtiendrons.

Qui ètes-vous ?

Le nouveau numéro 2.

Qui est le numéro 1 ?

Vous ètes le numéro 6.

Je ne suis pas un numéro, je suis un homme libre !

08:48 Publié dans Acteurs | Lien permanent | Commentaires (5) | Tags : patrick mcgoohan | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

14/01/2009

Demy !

Gâté par le père-Noël, le bon Dr Orlof revisite l'intégrale de Jacques Demy. Je vous invite à aller faire un tour entre Nantes et Rochefort, au fil de ces visages de femmes sublimes, de la reine Catherine à Danielle Darrieux, de Françoise Dorléac à Anouk Aimée, de l'envoûtante Delphine Seyrig à Jeanne Moreau. J'en profite pour vous proposer une programmation spéciale sur radio Inisfree (colonne de droite). Et quelques instants de grâce avec Gene Kelly, ça ne se refuse pas.

08:50 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : jacques demy, blog | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

13/01/2009

Berri, Berri... ?

Et "Tchao pantin" à droite, et "Le patron" à gauche, je comprends que beaucoup de monde connaissait Claude Berri et qu'ils aient aujourd'hui envie de le saluer, mais je suis quand même un peu surpris par le déferlement d'hommages "comme si la France venait de perdre Orson Welles"(merci Joachim, pour le lien). La première chose dont je me souviens à propos du cinéaste, c'est que quand on lui avait fait remarquer que jamais les Aubrac n'avaient fait dérailler de train (c'est la scène d'ouverture du film Lucie Aubrac), il avait répondu que oui mais faire dérailler des trains, ça faisait plus "résistant". Je cite de mémoire mais j'avais trouvé ça un peu gonflé. Reste que son cinéma ne m'a jamais enthousiasmé, Uranus était un peu pénible, Germinal caricatural et j'aime trop le film de Pagnol pour avoir eu envie de voir le dyptique méridional. Tchao pantin, je ne sais pas, j'ai toujours pensé que c'était le prototype du faux film à risque. Je me demande s'il a bien vieillit. Reste juste le souvenir plaisant et léger de Deneuve dans Je vous aime. Sa carrière de producteur est plus intéressante, inégale mais il y a de belles choses. Je me fais peut être encore des illusions sur ce qu'est un "grand producteur", mais Berri ne correspondait pas vraiment à cette image. En même temps, je trouve qu'il correspond tout à fait à l'image globale que donne notre cinéma national depuis bientôt trente ans.

12:40 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (9) | Tags : claude berri | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

09/01/2009

La femme qui a vu l'ours

Après l'exécution en règle effectuée en son temps par le bon Dr Orlof, je me suis un peu tâté pour chroniquer le dernier film des frangins Larrieu pour le site Kinok. Ne reculant devant aucun obstacle, j'ai relevé le défi et bien m'en a pris. Non, ce n'est pas le film de l'année, mais dans l'océan de médiocrité de la comédie française contemporaine, voici un joli ilôt de résistance, un film attachant avec les jolis yeux de Arly Jover.

Le voyage aux Pyrénées d'Arnaud et Jean-Marie Larrieu a été plutôt fraîchement accueilli à sa sortie il y a six mois. Du coup, avec le recul et la sortie de l'édition DVD, ça me donne envie de le défendre. Un peu. Leur cinéma a pour moi quelque chose d'irrésistiblement sympathique. Ils font partie de cette génération de cinéastes quadragénaires venus du court métrage et qui ont ancré leur imaginaire en province, généralement dans leur région d'origine comme Yves Caumont (La beauté du monde, Un amour d'enfance), Alain Guiraudie (Pas de repos pour les braves) ou Philippe Ramos (Capitaine Achab). Pour les Larrieu, originaires de Lourdes, ce sont les Pyrénées. C'est là que se déroule La brèche de Roland, le moyen métrage avec Mathieu Amalric qui les révèle. C'est là que s'achève le troisième mouvement de Un homme, un vrai, premier long métrage toujours avec Amalric et la belle Hélène Fillières, qui me donna en son temps de grandes espérances. Le second film est toujours redoutable et Peindre ou faire l'amour a été une déception. Les frères se sont empêtrés dans quelques figures imposées du « cinéma d'auteur à la française », lorgnant du côté d'Alain Resnais avec les déboires sentimentaux et sexuels de cinquantenaires établis, des personnages trop attendus et de fausses audaces. Ils abandonnaient au passage avec leur racines (le film est tourné en Rhône-Alpes) ce qui faisait l'originalité de leur ton.

11:40 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : arnaud et jean-marie larrieu | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

08/01/2009

Solitude du grand organisateur

L'essence d'un pays. Deux acteurs emblématiques. Le sens du spectacle et celui de l'Histoire. Deux portraits d'hommes habités par une vision à laquelle ils sacrifient tout. Deux autoportraits de cinéastes en démiurges. Le sens du beau, de l'épique, de l'humour et une certaine tendresse.

22:47 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : jean renoir, howard hawks, john wayne, jean gabin | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

07/01/2009

Et l'éléphant est passé à ça !

12:09 Publié dans Ça | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : john huston, richard burton | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

04/01/2009

Corbucci majeur "autour du feu"

Le western autour du feu du mois est un film de circonstance. En ces périodes de froid intense quoique de saison, il est du meilleur goût de se lancer dans l'analyse du film de Sergio Corbucci (Encore !, Oui, encore !) Il grande silenzio (Le grand silence – 1968). Western hivernal avec Jean-Louis Trintignant en énigmatique tueur à gages muet, Klaus Kinski en chasseur de prime impitoyable et raffiné, Franck Wolf en shérif sympathique mais quelque peu borné, Vonetta McGee en beauté douloureuse et puis Mario Brega, Luigi Pistilli, Ralf Baldassarre, Spartaco Conversi et la musique d'Ennio Morricone. Un des films les plus étranges qui soit, les plus dérangeants, les plus étonnants. J'ai déjà évoqué cette œuvre à plusieurs reprises sur Inisfree, tant l'impression qu'il m'a faite a été profonde et durable. L'ayant revu il y a peu, j'avais envisagé de faire enfin une note plus fournie mais d'ici, là, je vous invite à rejoindre le forum western movie et à partager vos points de vue. A noter, dans la série des coïncidences actuelles, la note qui tombe à pic de l'ami Julien.

Photographie : capture DVD Canal par Tepepa dont je vous recommande le texte tout autour.

12:17 Publié dans Web | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : sergio corbucci | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

03/01/2009

Early Howard Hawks Blogathon

En revoyant il y a peu le magnifique Red River (La rivière rouge - 1946) de Howard Hawks, je me faisais la réflexion que je n'avais pas encore écrit de véritable chronique sur un film de cet auteur en plus de quatre années de blog. "Cela doit cesser" me dis-je. "Cela tombe bien" me fis-je remarquer, puisque le blog Seul le cinéma (dont l'intitulé en français ne doit pas masquer son américanitude) propose un Early Howard Hawks Blogathon à partir du 12 janvier et jusqu'au 23 du même mois. Il s'agit d'explorer la première période de l'oeuvre du maître, de ses premiers films muets jusqu'au milieu des années 30 soit de Road to glory (1926) à Come and get it (Le vandale - 1936). Je peux déjà vous dire que je me suis commandé Barbary coast, film de 1935 que je ne connais pas avec la belle Miriam Hopkins et que je compte plancher dessus. Si vous voulez en savoir plus et éventuellement participer, il vous suffit de cliquer sur le joli logo ci-dessous.

08:43 Publié dans Réalisateur | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : howard hawks | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

01/01/2009

Life (bonne année)

Le magasine Life, vous en avez peut-être déjà entendu parler, vient de mettre en ligne quelque chose comme 100 000 photographies de son fond d'images. La démarche mérite d'être saluée même s'il y a quelques couinements d'ayant-droits. C'est un peu comme découvrir une grande malle pleine de souvenirs venus d'un peu partout. C'est un peu la jungle mais c'est plein de belles surprises. Pour nous, cinéphiles émérites et fétichistes, voici un échantillon d'une plongée dans la malle : Howard Hawks fasciné par les jambes d'Angie Dickinson sur le tournage de Rio Bravo (photographie d'Allan Grant), Charlton Heston et Senta Berger sur le tournage de Major Dundee de Sam Peckinpah (Photographie de Bill Ray), Joanne Dru dans Red River de Hawks (Photographie de Martha Holmes), Marilyn toujours délicieuse quand elle lit (Photographie Edward Clark) et François Truffaut dirigeant Julie Christie sur Fahrenheit 451 (Photographie Paul Schutzer). Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une belle et bonne année 2009.

08:21 Publié dans Web | Lien permanent | Commentaires (5) | Tags : life | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

30/12/2008

Hommage à la Belgique

Il y a des films que l'on rêve pendant des années avant de les voir enfin. Un film, c'est d'abord un objet de séduction. On lit quelques lignes dans une revue, on accroche à un synopsis, on croise une affiche. Souvent, c'est une photographie qui met en branle l'imagination et suscite l'envie. Cela tient à peu de choses : une attitude, l'expression d'un visage, la courbe d'un décolleté, un monstre, une composition d'image. Ça y est, c'est imprimé. Un film qui n'existe pas vraiment mais qui restera bien au chaud un an, cinq ans, vingt ans, jusqu'au jour où...

Ma passion pour le western italien, par exemple, tient pour beaucoup à un séjour à Bruxelles. J'y suis resté un mois en 1985 pour passer le concours d'entrée à l'INSAS, une école de cinéma. J'ai échoué comme une crêpe, mais le voyage a été profitable à bien des égards. Entre les épreuves, j'ai fréquenté assidument la Cinémathèque Royale et je me suis livré à l'une de mes occupations favorites : faire les librairies. C'est ainsi que je suis tombé sur Le western italien, un opéra de la violence de Laurence Staig et Tony Williams, un petit bouquin illustré en noir et blanc. « Une poignée de thèmes et quelques cinéastes » comme ils écrivaient. Des textes subjectifs, passionnés, souvent drôles, sans volonté encyclopédique, avec parfois de belles erreurs mais on s'en fiche. A l'heure ou ressort le pavé de Giré (Oh, le beau cadeau de Noël !), massive compilation systématique à vocation exhaustive (mais néanmoins estimable), il me faut dire toute l'importance des 144 pages de Staig et Williams sur mon parcours. Ils m'ont donné à rêver. Milian dans la rue poudreuse de Se sei vivo spara (Tire encore si tu peux !) de Giulio Questi, George Hilton dans l'arène de Quei disperati che puzzano di sudore e di morte (Les quatre déseperados) de Julio Busch, Giuliano Gemma en Ringo à la tête de sa troupe hétéroclite, Johnny Halliday sur le balcon de Gli specialisti (Le spécialiste) de Sergio Corbucci, le blindman dans le cimetière, John Philip Law sous le pressoir dans Da uomo a uomo ( La mort était eu rendez-vous) de Sergio Sollima, autant d'envies que j'ai pu assouvir au fil des années, plutôt récemment d'ailleurs car ces films étaient, et restent pour certains, difficiles à voir. Le DVD a beaucoup aidé.

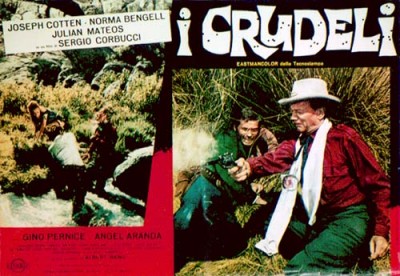

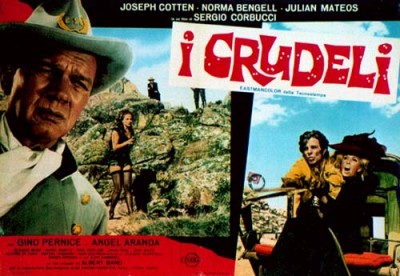

Staig et Williams s'arrêtent assez longuement sur le cas de Sergio Corbucci. Mais ils le traitent curieusement pour ce que je connais de ses films aujourd'hui. Django, Companeros ! et Il mercenario sont vus comme de sympathiques bandes-dessinées, sans plus. Il grande silenzio (Le grand silence) est apprécié mais guère développé tandis que le film avec Halliday comme Navajo Joe sont négligés. Ce qui frappe, c'est la place accordée à I crudeli, un film inédit en France de 1967. Les films de Sergio Léone mis à part, les duettistes s'attardent longuement sur cette oeuvre dans laquelle ils voient la réussite majeure du cinéaste. Leurs envolées lyriques, l'exploration détaillée du scénario et les liens avec l'opéra et la tragédie antique m'ont donné à rêver pendant vingt-cinq ans. Jusqu'à ce que le film soit enfin édité cet été dans la collection Studio Canal. Merci Studio Canal. Même si j'ai émis de fortes réserves sur le traitement global des films, je dois saluer la décision de sortir cette pièce de choix avec un doublage réalisé pour l'occasion. Je complète ainsi ma filmographie corbuccienne et achève le voyage proposé par ce livre de Staig et Williams.

I crudeli (les cruels), ce sont les membres d'une famille de sudistes menés par l'inflexible patriarche Jonas joué par le grand Joseph Cotten. Ils refusent la défaite du Sud et s'emparent d'un convoi d'or nordiste. Jonas a le projet chimérique de reconstituer avec une armée capable de reprendre la lutte. Le grisbi est placé dans un cercueil, nous ne sommes pas chez Corbucci pour rien, et la famille s'engage dans un voyage absurde pour échapper à l'armée qui les poursuit. Afin de passer inaperçus, ils font passer le cercueil pour celui d'un officier mort au combat et engagent une jeune femme pour jouer la veuve éplorée. D'où péripéties nombreuses, moments de suspense et déchirements du petit groupe qui révèlera le pire de lui-même jusqu'à sa fin aussi tragique qu'inéluctable. C'est très réussi.

Si j'avais dû deviner, je n'aurais jamais pensé que I crudeli fut postérieur à Django. Moins extrême, moins original formellement, le film semble se situer à la jonction des westerns qui imitent le modèle américain des années 50 et des envolées baroques initiées par Léone. Cela vient peut être du fait que I crudeli est une commande du producteur américain Albert Band qui venait de réaliser lui-même Gli uomini dal passo pesante (Les forcenés – 1965) sur une histoire très proche, toujours avec Joseph Cotten aux côtés de Gordon Scott, Franco Nero et James Mitchum. Le film ayant eu du succès, Band écrit une nouvelle histoire et en confie la réalisation à Corbucci dont il avait produit le premier western Massacro al grande canyon (Massacre au grand canyon – 1965). Corbucci bénéficie de moyens confortables, d'une partition d'Ennio Morricone, des images d'Enzo Barboni (futur créateur de Trinita) et de Nino Baragli au montage (collaborateur tant de Léone et de Baldi que de Fellini et surtout Pasolini). Côté distribution, outre l'imposante présence de Cotten dont le visage s'affaisse mais l'œil reste d'acier, on retrouve quelques figures du genre comme Ennio Girolami, Aldo Sambrell et le visage inoubliable d'Al « Quand on tire, on raconte pas sa vie » Mulock, ainsi que le jeune Julián Mateos fraichement sortit de la première suite des Magnificent seven (Les sept mercenaires – 1960) de John Sturges. Côté féminin, c'est la belle Norma Bengell, vedette brésilienne, qui joue Claire, la prostituée engagée par la famille après l'élimination de la première « veuve » trop portée sur l'alcool. Bengell venait de faire en Italie le fameux Terrore nello spazio de Mario Bava. Bref, tout ça, c'est du réjouissant.

Le film commence presque comme une série B, modeste scène de l'attaque du convoi étrangement proche de celle qui ouvre Se sei vivo spara de Questi la même année. Tepepa en a souligné les naïvetés, j'en relève le montage très vif caractéristique des scènes d'action chez Corbucci. L'essentiel n'est pas là. Le réalisateur installe son huis-clos et le fait monter en intensité au fur et à mesure que son style se déploie, s'éloignant du modèle américain pour culminer dans une scène de cimetière gothique (orage, tombe profanée, éclairs bleutés) puis dans un final tragique et sarcastique, aussi beau que dans ses films les plus sombres. On pourrait dire que le voyage des crudeli, c'est celui du western de l'époque, de la série B américaine, disons Hangman's knot (Le relais de l'or maudit – 1952) de Roy Huggins, à Django.

Et Corbucci de passer le genre à la moulinette de son humour noir. En s'emparant du thème de la défaite sudiste, il en démonte le mythe. Staig et Williams montrent avec brio comment sont brocardées les valeurs dont se réclament la famille de Jonas. En fait de chevalerie, hospitalité, et douceur de vivre, les crudeli sont des assassins, des voleurs, des violeurs. Ils ne respectent ni les vivants, ni les morts, leur convoi funéraire n'étant qu'une mascarade. Ils tirent sur un porteur de drapeau blanc, scellant sans le savoir leur destin. L'irruption du personnage joué par Al Mulock, déserteur sudiste clochardisé, comme le fantôme de la mauvaise conscience de Jonas, précipite le drame. Il leur renvoie l'image du Sud défait. En le tuant, la famille essaye de tuer cette image mais tue du même coup le mensonge que Jonas a créé autour d'elle. La famille ne pePhotographiesut qu'imploser en une ultime convulsion. Jonas arrive au bout de son voyage, rampant comme la salamandre, emblème de son régiment, blessé à mort sur le sable craquelé d'un décor à la Django. Une image superbe et tragique pour un naufrage complet. Corbucci se révèle ici presque aussi radical (et passionnant) qu'il le sera l'année suivante dans Il grande Silenzio.

La chronique de Tepepa

Sur le forum Western movies

Photographies : tre ragazzi d'oro

07:09 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (6) | Tags : sergio corbucci, western, laurence staig, tony williams | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

27/12/2008

Katyn, un film toujours pas sorti d'Andrzej Wajda

Par l'une de ces coïncidences que j'affectionne, je répondais un peu vertement à un commentaire avant les fêtes chez le bon Dr Orlof, le soir même ou je découvrais enfin le nouveau film d'Andrzej Wajda, Katyn. Or les aléas de distribution de cette œuvre illustrent parfaitement les raisons de mon mouvement d'humeur. L'intervenant reprochait l'emploi du mot « cinéma » là où il ne voyait que chroniques télévisuelles et de DVD. Passons sur le côté hâtif du jugement. Un film est conçu pour la salle, dit en substance notre homme, on ne peut prétendre l'avoir vu si on le découvre dans son salon. Je me suis sentit indirectement visé, moi « l'accro aux salles obscures », en cure de désintoxication malgré moi. Jusqu'à une époque récente, je partageais ce point de vue. Dans les carnets où je note les films que je vois, je ne porte depuis toujours que ceux vus en salle. Mais ma position a évolué. Avec ma vie personnelle d'une part, avec l'évolution numérique d'autre part. Si la salle reste le moyen privilégié de la découverte des films, je me suis rendu compte, surtout depuis que le DVD me permet de redécouvrir les films de mon enfance, combien la télévision a eu de l'importance dans ma formation de cinéphile. Importance des films vus en famille et à veiller tard le soir en attendant les ciné-clubs de FR3 et Antenne 2. Je me rends compte aussi que l'accès aux films est très inégalitaire. J'ai eu la chance de vivre dans une ville possédant une cinémathèque et une salle art et essai dynamique. J'ai eu aussi la chance de faire de nombreux festivals. Je pense être un privilégié. Je vois aussi que nombre de films que je découvre aujourd'hui dans mon bureau n'y sont jamais passé. Et que si je devais attendre pour y voir The long voyage home de Ford ou Il pistolero dell'Ave Maria de Baldi, je pourrais tout aussi bien mourir sans les avoir vus.

Parlons un peu qualité. Cet été je suis allé voir Darknight, le dernier Batman. Pour avoir la VO, je l'ai vu dans une petite salle à l'écran mal adapté. L'image était rognée sur les côtés et en haut. Pendant une demi heure, il y a eu une rayure verte au beau milieu. Je suis certain que l'édition DVD sera meilleure. En octobre, j'ai diffusé, pour les Rencontres, le film de Paul Vecchiali, En haut des marches. La copie était très moyenne, le son de la salle que nous avons louée épouvantable. Alors ? Alors, c'est comme en amour, quand ça se passe bien, c'est mieux que tout, mais c'est compliqué.

Ce qui nous amène à Katyn dernier film en date d'Andrzej Wajda, estimable cinéaste polonais de 82 ans. C'est un autre problème. En salle, comme à la télévision que j'ai connue, on est très dépendant du choix des autres. Programmateurs, diffuseurs, distributeurs. La VHS, puis le DVD et Internet cassent largement cette logique. Le film devient comme le livre de poche et un maximum d'œuvres sont désormais à notre disposition. Ce n'est peut être pas du relié plein cuir, mais il y a le texte.

La non-sortie de Katyn est un scandale. C'est un beau film, un film ample sur lequel passe le souffle de l'Histoire. C'est un film de deuil et de mémoire, un film sensible et glaçant, un film qui parle d'Europe, un fichu sacré bon sang de bon film qui vaut mieux que 95% des bouses généreusement étalées sur les écrans des salles, ces fichues salles dans lesquelles il faut absolument découvrir les films. Je ne donnerais pas de nom, je suis plus calme que la semaine dernière. Alors quoi avec Katyn ? Le film est sortit un peu partout en Europe, il était au festival de Berlin. Il paraît que ça marche, alors quoi? Wajda boude la France ? Le film est trop polonais ? Pas assez gai ? Chatiliez a pris tous les écrans ? Toujours est-il qu'en France, il n'est sortit que dans quelques festivals (dont celui de Pessac ou l'a vu Ed de Nightswimming) et puis on le trouve sur Dailymotion (!). Moi, je l'ai vu grâce à un ami sur un DVD aux sous-titres anglais. Ce n'était pas de la tarte quand ils se superposaient aux sous-titres polonais sur les dialogues en russe ou en allemand. Mais ça valait le coup.

Katyn c'est le nom d'une forêt près de la ville de Smolensk où furent exécutés d'avril à mai 1940, d'une balle dans la tête, 4404 prisonniers polonais, officiers, médecins, avocats, l'élite civile de la société polonaise d'avant guerre. Œuvre du NKVD, ancêtre du KGB, le massacre fut ordonné par Staline et Béria, et Katyn est devenu par extension le symbole d'une « purge » qui fit plus 20000 victimes. Lorsque en 1941 les nazis envahissent l'URSS ils découvrent les fosses et accusent les soviétiques. Compte tenu des circonstances, on ne les croit pas trop. Quand les soviétiques reconduisent les nazis chez eux, ils « re-découvrent » les fosses et accusent les nazis. Compte tenu des circonstances, on les croit un peu. Puis les circonstances changent et on les croit de moins en moins. Aujourd'hui encore, on bataille sur les archives. Mais derrière les archives, il y a des vies et un pays. Parmi les officiers assassinés se trouvait le père d'Andrzej Wajda. Katyn apparaît comme un aboutissement pour celui qui, à 82 ans, a construit son œuvre sur l'exploration de l'histoire et de l'âme polonaise, de Kanal (1957) à Pan Tadeusz (1999) en passant par Cendres et diamants (Popiół i diament - 1958) et L'homme de marbre (Człowiek z marmuru – 1977). Ce projet qu'il a sans doute longuement mûrit, me semble assez proche de The Schindler list (La liste de Schindler – 1994) de Steven Spielberg. On y trouve la même volonté d'honorer ses origines et d'entretenir la mémoire collective, de proposer une œuvre à un public large sans transiger sur ses exigences artistiques, de se confronter à la représentation de moments particulièrement tragiques. C'est un film très maîtrisé sur la forme, bénéficiant outre d'une interprétation impeccable, de la photographie de Pawel Edelman, chef-opérateur de Roman Polanski sur ses derniers films et de la musique du compositeur et chef d'orchestre polonais Krzysztof Penderecki.

La première scène de Katyn est d'une belle symbolique. Sur un pont étroit, deux groupes de réfugiés se croisent. Les premiers fuient l'avance des nazis, les seconds celle des soviétiques. Pris entre la peste et le choléra, les polonais se demandent quel est le bon choix. Disons le moins pire. Le film montre qu'il n'y en a pas et Wajda adjoint à son thème central un épisode retraçant la déportation par les allemands de l'élite universitaire en camp de concentration. Les tyrannies sont renvoyées dos à dos, les méthodes restant les mêmes. Premier partit-pris fort du réalisateur, il choisi de raconter son histoire du point de vue des femmes : épouses, sœurs, mères et filles. Les passages mettant en scène les officiers sont toujours reliés aux récits fait par les lettres qu'ils arrivent à faire passer puis par le carnet que tient consciencieusement Andrzej (joué par Artur Zmijewski) et qui parviendra jusqu'à son épouse Anna (très émouvante Maja Ostaszewsk) en introduisant l'épisode final. Le film devient ainsi un film sur le deuil, multipliant les figures de l'absence, un deuil entravé d'abord par l'ignorance dans laquelle ces femmes sont laissées sur le sort de leur époux puis par les mensonges d'état qui nourrissent chez certaines un espoir insensé. Un deuil ensuite nié par le couvercle de silence imposé après la guerre par l'occupation soviétique et qui ne laisse même pas le recours à la religion. Un deuil qui finalement ne pourra se faire qu'avec la lente progression de la vérité. Une vérité qui fini malgré tout par se frayer un chemin et trouver son aboutissement lors de la scène finale.

Les figures de l'absence donnent forme à de très belles idées de cinéma comme ce champ/contre-champ qui fait se croiser les regards du général dans un camp et de sa femme Roza (Danuta Stenka), seule chez elle pour le réveillon de Noël, abolissant le temps et l'espace. Le discours sur le deuil, la vérité et le mensonge donnent de leur côté les trois points culminants du film. Pour les deux premiers, Wajda convoque les images d'archives tournées en 1941 par les nazis puis en 1944 par les soviétiques. Dans les deux cas on expose les fosses et les cadavres, les cranes brisés et les reliques pour mieux mentir ou manipuler les polonais meurtris. Les deux films de propagande se ressemblent étrangement. Le premier est introduit lorsque la gestapo essaye de faire enregistrer une déclaration radiophonique à la femme du général. Elle se trouve ainsi sommée de trahir son pays pour prix de la vérité. La révélation de la mort de son mari est utilisée pour faire pression sur elle et la met dans une situation morale impossible. Dans la seconde, le film de propagande soviétique est diffusé en public et cette même femme tentera de faire entendre sa voix pour dénoncer le mensonge, au risque de sa propre vie. Elle incarne alors l'esprit désespéré de résistance de la Pologne, comme le faisait le groupe perdu dans les égouts de Kanal. A ces deux mensonges, Wajda réplique par ce que l'on peut appeler, n'étant pas historien, la « vérité polonaise ». La vérité des victimes. Quand le carnet d'Andrzej parvient à sa femme, nous apprenons avec elle le destin de ces hommes. Andrzej écrit jusqu'aux derniers moments : les voyages, les wagons, les transports, le dernier parcours vers la forêt. Puis Wajda a cette idée terrible des derniers mots, de la page blanche suivie de toutes ces pages blanches qui se mettent en mouvement et introduisent l'inexprimé. Le cinéaste filme alors, avec tout ce que l'on peut imaginer de sentiments terribles, le mécanisme du massacre. Une dizaine de minutes sans dialogues, précises, rageuses et cliniques. Les fosses, les balles dans la nuque, le sang, la peur, la mort. La machine des bourreaux sans visages, de leurs gestes répétés jusqu'à l'écœurement. La machine de mort de la tyrannie qui rappelle toutes les machines similaires. Aux bulldozers qui recouvrent les cadavres espérant dissimuler l'ignominie, Wajda oppose ses images et fait son deuil. Il nous laisse aussi avec une interrogation sur la vérité qu'expriment ses images de fiction quand les images d'archive n'étaient que propagande. Comme le faisait remarquer Ed, il est bien possible que ces images, si jamais elles sont enfin montrées en France, réveillent les débats ouverts en leur temps par celles de Pontecorvo ou de Spielberg. J'aimerais assez mais pour cela, il faudrait que quelqu'un se décide de sortir Katyn en salle.

Sur le site Swietapolska (en français)

Le film sur le site de Wajda (en anglais)

Photographies : TVP SA site Filmfest DC

23:05 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (5) | Tags : andrzej wajda | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

22/12/2008

Joyeuses fêtes à tous

23:37 Publié dans Blog | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : jacques demy, catherine deneuve, delphine seyrig | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

18/12/2008

Film de fête (Sous le marronnier)

J'étais arrivé tard dans l'après-midi, sous cette pluie tenace qui ne cessait depuis quinze jours. Le vent s'était mis de la partie et avait complètement déplumé le grand marronnier dont les branches craquaient tristement.

- J'ai fait du feu, a-t'il dit. Et j'ai reçu un excellent calvados hors d'âge. Ça te réchauffera.

Je me réchauffais donc et un quart d'heure plus tard, sous l'action combinée des flammes et du calva, les joues brûlantes, nous chantions.

Anne Francis stars in Forbidden Planet

Oh Oh Oh Oh Oh

- C'est un film guirlande, a-t'il déclaré d'un coup

- Qu'est-ce que tu entends par là ?

- Par là, rien, mais par ici, je te dirais que Planète interdite, c'est un film de saison. Un de ces films pour les fêtes. Un de ces films que l'on guettait quand on était mômes et que s'approchaient les vacances de Noël.

J'ai étiré mes jambes dans la chaleur du feu.

- Ah oui, les fesses sur la moquette, le films vus à la lumière du sapin dressé dans le salon...

- Les films vus en se goinfrant de papillotes et d'oreillettes...

- Et de truffes en chocolat. Il est bon, le bougre, je te ressers ?

Anne Francis stars in Forbidden Planet

Oh Oh Oh Oh Oh

Il a levé son verre gravement.

- Je ne dirais pas que c'est un film qui n'a pas vieilli. Je dirais qu'il a toujours fait son âge. Un âge d'enfance comme, comme un album de Blake et Mortimer.

- La ligne claire, ai-je acquiescé.

- La netteté du trait en Technicolor et Cinémascope. Ce mélange de sérieux désuet, de candeur et d'audace. La civilisation Krell ! a-t'il tonné d'une voix puissante. Science sans conscience. Les monstres du subconscient. Flash Gordon et la tempête de Shakespeare.

- C'est l'union sacrée des deux styles les plus purement hollywoodiens. Je m'enflammais à mon tour. Le style de la MGM et le style Disney ! Les effets de Arnold Gillespie et Warren Newcombe ! Les sons électroniques de Louis et Bebe Baron ! Les inévitables Cedric Gibbon et William Tuttle en coulisses !

- Le monstre de d'Id est toujours aussi effrayant. Il n'a rien perdu de son charme, ni Altaïr de l'éclat de ses deux lunes. Et pourtant, cette chose presque invisible a les rondeurs de trait de Mickey.

Il a levé la bouteille, menaçant.

- N'oublions pas que Disney a su être effrayant.

- Clint Eastwood disait que Blanche Neige lui faisait peur, ai-je précisé d'une voix basse. J'ai toujours un frisson quand je vois les pas qui s'enfoncent dans le sol. Avec ce battement électronique...

- Ne m'en parle pas. Il s'est tassé dans le fauteuil. Les flammes dansaient dans ses yeux perdus, lointains. J'en ai fait des cauchemars quand j'avais dix ans. Les marches de l'astronef qui ploient et ce cri. Ce cri digne de Fay Wray.

Le marronnier craquait sinistrement. Il était temps de détendre l'atmosphère.

- Heureusement qu'il y a Earl Holliman et Robby.

- Robby le grand !

Anne Francis stars in Forbidden Planet

Oh Oh Oh Oh Oh

- Bon, le film, je ne sais pas, mais moi, j'ai pris un coup de vieux. Un éclair a passé dans ses yeux. Et maintenant j'apprécie beaucoup plus les tenues d'Ann Francis et la mise en valeur de ses jambes.

J'ai hoché vigoureusement la tête.

- Je bois à sa santé. Elle est délicieuse. Et là encore, le film est un mélange d'innocence pré-adolescente, d'érotisme de cinéma de genre et de marivaudage façon comédie américaine classique.

- C'est dommage, ai-je perfidement noté, que Georges Lucas qui a tellement pompé le visuel de ce film ne se soit pas plus inspiré d'Altaïra pour sa princesse Leia.

- Georges, tu es un fichu prude, a-t'il tonné.

Puis il nous a resservi.

- Il est temps à présent de lever notre verre à deux santés qui nous sont chères. Au grand Leslie Nielsen, immortel commandant Adams à la lointaine époque de son sérieux.

- Nous avons levé nos verres. Il a continué, digne.

- A Robby le robot, notre père à tous. Et qu'il multiplie les bouteilles de calva hors d'âge.

- Santé ! A... au fait, c'est qui le metteur en scène ?

- Fred McLeod Wilcox. Soyons précis. Il a quand même dirigé Lassie.

- Soit...

- Aux films de Noël ! C'est le moment. D'ailleurs ce bon Mariaque a abordé la planète.

- Le tour du monde en 80 jours aussi.

- Il a été dur sur ce coup là. Orlof a été bien plus sympa avec Le plus grand cirque du monde.

- Il était sous l'influence de Claudia en collant de trapeziste, sans doute. Et puis il nous a fait Chantons sous la pluie. Il ne manque plus que Peau d'âne et un programme Tex Avery.

- Avis aux amateurs ! Santé !

Anne Francis stars in Forbidden Planet

Oh Oh Oh Oh Oh

At the late night, double feature, picture show.

Et deux autres avis bien plus détaillés et bien moins alcoolisés sur DVDClassik et Moviediva

22:57 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (6) | Tags : fred mcleod wilcox, science fiction | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

16/12/2008

L'enfer du pouvoir

Et voici ma nouvelle chronique pour le site Kinok. Un documentaire en quatre parties diffusé récemment sur ARTE et qui sont en coffret DVD, L'enfer de Matignon de Raphaëlle Bacqué et Philippe Kohly.

Parlant des hommes politiques, ma grand-mère disait souvent : « Si la soupe n'était pas bonne, ils n'y reviendraient pas ». L'enfer de Matignon de Raphaëlle Bacqué et Philippe Kohly est en quelque sorte une plongée (autrement subtile) dans cette soupe à travers les portraits croisés de douze des premiers ministres ayant officié ces quarante dernières années. De Pierre Messmer à François Fillon, tous ont accepté de témoigner. Manquent à l'appel Jacques Chirac (écarté pour être devenu président, ce qui se discute) et Pierre Bérégovoy qui s'est suicidé en 1993 et dont l'ombre plane sur tout le film. De fait, la galerie est impressionnante et restera unique, Pierre Messmer et Raymond Barre étant aujourd'hui décédés. Le projet de Raphaëlle Bacqué, journaliste politique au journal Le Monde a d'abord donné un livre publié aux éditions Albin Michel puis avec la collaboration de Philippe Kohly, ce documentaire en quatre parties : L'antichambre, Le bureau, Les couloirs et Le vestibule.

11:38 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : raphaëlle bacqué, philippe kohly, documentaire | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

15/12/2008

Vingt femmes, vingt visages, vingt actrices

Voici une liste comme je les aime. Le défi est proposé actuellement sur plusieurs blogs de cinéphiles américains : donner vos 20 actrices préférées. Comme je fais partie de ceux qui approuvent la formule : « Le cinéma a été inventé pour filmer les femmes », je me suis emballé, rêvant depuis plusieurs jours sur les photographies mises amoureusement en ligne par Ray de Flickhead, Kimberly de Cinébeats ou Peter de Coffee, coffee and more coffee. Remontant à l'origine de cette liste, il me semble que c'est Nathaniel du blog Film expérience qui compile les différentes contributions. Évidement, ça a été un crève-coeur et je pense pouvoir faire une dizaine de listes avec autant de noms différents. Je suis donc partit sur l'humeur du moment et j'ai délibérément mis de côté mes plus belles idoles, Catherine, Marilyn et Marlène me pardonneront, pour m'attacher à quelques visages qui pour être moins évidemment connus n'en sont pas moins admirables.

08:40 Publié dans Actrices | Lien permanent | Commentaires (19) | Tags : liste | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |